Дата публикации 9 апреля 2018Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

В скелетно-мышечном аппарате есть суставы, которые от природы являются неподвижными, то есть стабильными. Это свойство может быть утеряно, тогда суставы и сочленения становятся «нестабильными». Например, лонное сочленение или крестцово-подвздошные суставы могут утратить свою неподвижность после родов или ввиду травм данной анатомической области. Сегменты позвоночника также относятся к образованиям, которые могут утратить свою неподвижность, что и называется в медицинской практике термином «нестабильность».[1] Стоит отметить, что у детей до 10-ти лет нестабильность считается нормой, так как структуры, отвечающие за стабильность позвоночника, в их возрасте находятся в фазе активного роста.

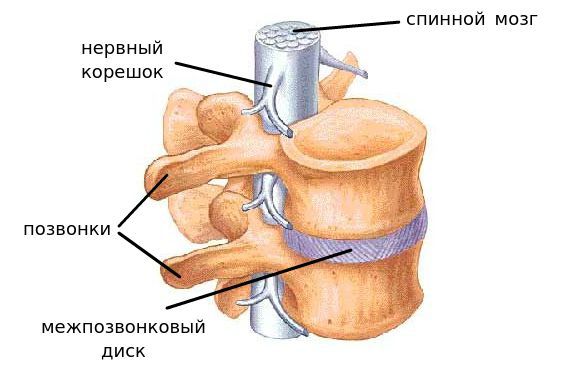

Позвоночник взрослого человека состоит из 33-х или 34-х позвонков (встречается вариант нормы с шестью поясничными позвонками), что составляет 25 или 26 двигательных сегментов.[1]

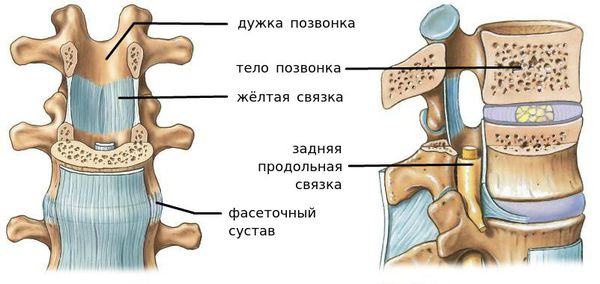

Сегмент позвоночника — это анатомическая и функциональная единица позвоночника. Анатомически сегмент состоит из межпозвонкового диска, нижней половины вышележащего позвонка, верхней половины нижележащего позвонка, передней и задней продольной связки, жёлтой связки, межпозвонковых суставов, а также всех мягких и нервных тканей, находящихся на этом уровне.[1]

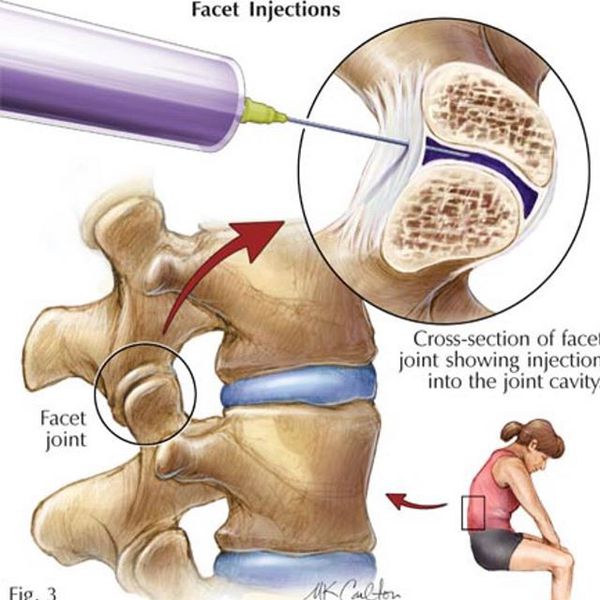

За стабильность сегмента отвечают следующие структуры (перечислены в порядке убывания): межпозвонковый диск, связки и фасеточные суставы, тела позвонков.

Соответственно, и причины развития нестабильности воздействуют именно на перечисленные структуры.

Причинами являются:

- травмы родовые, спортивные, автодорожные и др. (связки, диски и тела позвонков);

- дегенерация дисков (протрузии и грыжи);

- оперативные вмешательства на позвоночнике (диски, связки и фасетки);

- аномалии развития позвоночника и его структур (любая структура).

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы нестабильности шейного отдела позвоночника

Смещение диска как проявление нестабильности сегмента не всегда может порождать какие-то симптомы и жалобы. Вызывающую определенную симптоматику нестабильность называют «клинически значимой».

1. Боль. Сюда же относится и головная боль. Является самым частым симптомом, возникает периодически. Часто появляется после физической нагрузки, нередко уже во время нагрузки. Также возникает после сна в неудобном положении, длительном сидении при наклонённой вперёд и вниз голове, также при сгибании и разгибании головы. При повороте головы в стороны и наличии нестабильности может появиться онемение конечностей и головокружение. Также часто появляется при выполнении неверно подобранных упражнений, не подходящих для пациента, или при неправильном их выполнении.[2]

2. Мышечная симптоматика. Постоянное ощущение напряжения мышц шеи, усталости. Повседневная нагрузка вызывает напряжение, боль и требует отдыха.[2]

3. Очаговая неврологическая симптоматика. По своим проявлениям напоминает корешковую симптоматику — простреливающие боли, онемение и слабость верхних конечностей. При пальпации паравертебральных точек определяется боль.

4. Гипертензионный синдром. Проявляется повышением внутричерепного давления, что, в свою очередь, усиливает головную боль, головокружение. Также проявляется повышением артериального давления. Многие авторы считают, что оба эти проявления чреваты развитием панических атак.[1][3]

5. Вестибуло-кохлеарные и окуло-кохлеарные нарушения. К ним относятся шум в ушах и головокружение, нарушение зрения. Пациенты часто обращаются к врачам-офтальмологам или врачам-отоларингологам, но при обследовании органов зрения и слуха не обнаруживается сколь значимых нарушений. Симптомы вызываются сдавлением позвоночной артерии, что возможно при изменении высоты межпозвонковых дисков и спондилоартроза, или артроза межпозвонковых суставов.[5]

6. Деформация позвоночника. Боль уменьшается при фиксированной шее, часто при наклоне на бок. Длительное пребывание в таком положении изменяет форму шеи, вызывает формирование или усиление кифоза (искривление позвоночника в форме горба). Кстати, тот самый нарост, который многие именуют «скоплением жира», может быть симптомом нестабильности.[5]

7. Нарушение сна. Развивается при хронизации боли. Постоянное ощущение дискомфорта, невозможность найти удобную позу для сна, вынужденная поза при выполнении повседневной нагрузки — всё это способствует невротизации, и, как следствие, развивается нарушение сна.[2][3][4]

Патогенез нестабильности шейного отдела позвоночника

Вопросом изучения патогенеза нестабильности сегментов шейного отдела позвоночника занимался Krismer и его ученики.[1] Опытным путём они доказали, что волокна фиброзного кольца межпозвонкового диска ограничивают ротацию позвонков даже сильнее, чем межпозвонковые и фасеточные суставы. Они также перечислили различные определения нестабильности, описали её, как состоящую из следующих механических аномалий:

- избыточное поступательное движение в дорсолатеральном направлении, что является результатом разрушения диска и нарушения его структуры;

- патологические синкинезии (или сдвоенное движение), которые развиваются как следующий этап при невозможности выполнения диском своей стабилизирующей функции и переноса центра тяжести на соседние позвонки + диски + связки;

- увеличение нейтральной зоны, что является результатом предыдущего этапа. Любое движение патологично и затрагивает многие позвонки.

- патологический центр ротации (движения вокруг продольной оси). В ситуации постепенного разрушения диска, что наблюдается при протрузиях и грыжах дисков, межпозвонковые суставы берут на себя функцию ограничения ротации. Для этих суставов такая функция является чрезмерной, и в них развивается артроз. Именно таким путём прогрессирует дегенеративная (или дискогенная) нестабильность. Итогом становится развитие спондилоартроза (дегенеративного заболевания межпозвоночных суставов).

Вопросы развития других видов нестабильности в настоящий момент являются дискутабельными. Хотя, рассматривая патогенез послеоперационной нестабильности, многие авторы сходятся во мнении, что сама операция является фактором, усиливающим нестабильность. Ведь сложно представить ситуацию, когда потребовалось удалить здоровый диск.

Классификация и стадии развития нестабильности шейного отдела позвоночника

- Посттравматическая нестабильность. Самый часто встречающийся вид, диагностируется в любой возрастной категории. Бывает следствием родов, когда оказывается акушерское пособие (например, выдавливание ребёнка при слабости родовой деятельности или нарушении расхождения лонного сочленения и/или крестцово-подвздошных сочленений). В такой ситуации нестабильность может сформироваться у матери и у ребёнка, но в разных отделах: у ребенка — в шейном, у матери — в пояснично-крестцовом. Также посттравматическая нестабильность является следствием переломов и вывихов шейных позвонков, например после ДТП или при занятиях спортом, в основном профессиональным.[3][4][5]

- Дегенеративная (или дискогенная) нестабильность. О ней подробно мы говорили в разделе «патогенез». Следует также отметить, что первым признаком такого вида является боль. Она вызвана давлением диска на заднюю продольную связку. Давление диска, в свою очередь, является результатом разрушения и нарушения питания диска ввиду постоянной его перегрузки.[1][5]

- Послеоперационная нестабильность. При выполнении оперативного вмешательства на позвоночнике часто приходится резецировать или удалять фасетки. Это требуется технически. Впоследствии нагрузка на позвонки и межпозвонковые суставы увеличивается в разы, что может потребовать дополнительной операции.[1][3][5]

- Диспластическая нестабильность. Развивается ввиду нарушения внутриутробного развития позвоночника и его структур, например врождённая асимметрия межпозвонковых суставов, конкресценция позвонков (т.е. сращение), недоразвитие хряща и др. Клинически и рентгенологически эти аномалии будут проявляться в виде выраженной нестабильности.[5]

- Сочетанный вид нестабильности, характеризующийся сочетанием различных видов.[1][3][5]

Различают три стадии нестабильности:[1]

- Первая стадия. Развивается в возрасте 2-20 лет. На этой стадии может беспокоить острая боль, локализующаяся около позвоночника, или корешковая боль. Рентгенологически часто не выявляется.

- Вторая стадия. Развивается в возрасте 20-60 лет. На этой стадии беспокоит частая рецидивирующая боль, возникающая в межпозвонковых суставах и/или связках. Рентгенологически, наряду с признаками нестабильности, определяются спондилоартроз различной степени и уменьшение высоты дисков.

- Третья стадия. Развивается после 60-ти лет. На этой стадии подвижность межпозвонковых суставов значительно уменьшается, что способствует стабилизации позвоночника. Это вызывает уменьшение частоты и интенсивности болевого синдрома. Следует помнить, что болевой синдром может быть достаточно интенсивным при развитии реактивных системных заболеваний.

Осложнения нестабильности шейного отдела позвоночника

Самыми частыми осложнениями являются сдавление позвоночной артерии (или синдром позвоночной артерии) и интенсивный болевой синдром.

Синдром позвоночной артерии развивается в двух ситуациях:

- когда артерия сдавливается в межпозвонковых пространствах остеофитами при развитии спондилоартроза;

- на экстравертебральном уровне нижней косой мышцей.

Сдавление артерии чревато развитием общемозговой и вестибулярной симптоматики в виде головной боли, головокружения и шумовых эффектов. При остром сдавлении, как правило, развивается острый приступ в виде выраженного головокружения с тошнотой и рвотой, нарушение вестибулярной функции. При длительном сдавлении развивается хроническое нарушение мозгового и спинального кровообращения.[4]

Интенсивный болевой синдром встречается достаточно часто (либо в ситуации отсутствия лечения, либо невыполнения рекомендаций доктора по ограничению физических нагрузок). Нарастание мышечного тонуса, постоянный недостаток питательных веществе в силу нарушения кровообращения способствуют также хронизации боли.[1][2][5]

Расстройство двигательной функции и чувствительности развивается при сдавлении мышц и нервов, залегающих в межмышечных пространствах. Характеризуется ограничением функции мышц и онемением в зоне иннервации нервов.[1][3][4][5]

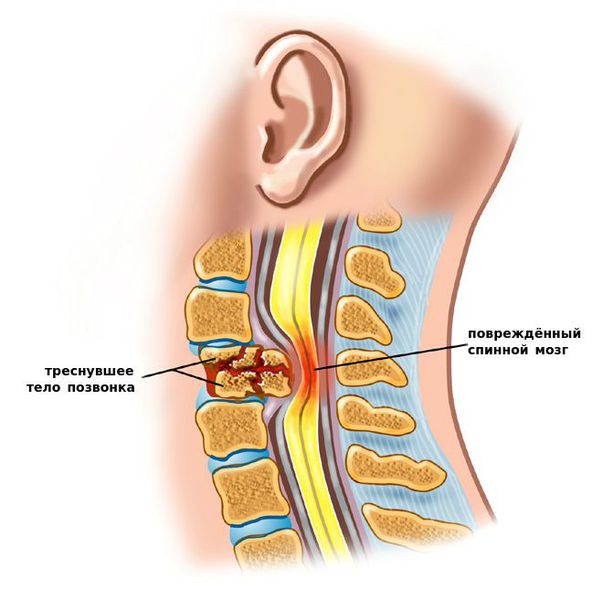

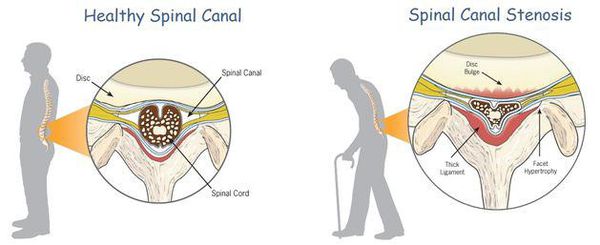

К самым серьезным осложнениям нестабильности относят стеноз позвоночного канала и компрессию спинного мозга.[1][4][5]

Оба расстройства опасны нарушением кровообращения, признаком которого является поражение проводящих нервных волокон, что клинически проявляется парезом (параличом) верхних и нижних конечностей, нарушением функции органов малого таза и кожной чувствительности.

Справедливости ради стоит отметить, что подобные осложнения при современном уровне диагностики и лечения возникают крайне редко.

Диагностика нестабильности шейного отдела позвоночника

Сбор жалоб и анамнеза заболевания является неотъемлемым этапом обследования пациента. При этом врач обращает внимание на характеристики и описания болевого синдрома, его локализацию, сопутствующие симптомы, такие как головная боль, головокружение, шаткость при ходьбе и др.

Неврологический осмотр. При осмотре врач-невролог определяет болезненность паравертебральных точек в шейном отделе позвоночника, напряжение и болезненность мышц, зоны отражённой и иррадиирующей боли, нарушения чувствительности, объём движений мышц и суставов, объём движений в шейном отделе позвоночника.

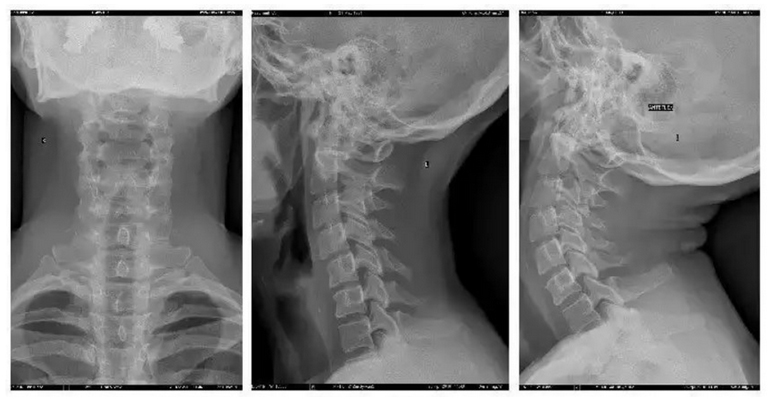

Рентгенографическое исследование. В стандартных проекциях признаки нестабильности обнаруживаются редко. Обязательным является выполнение функциональных рентгенологических исследований. Это самая важная методика, которой в последнее время, к сожалению, пренебрегают. При выполнении определяется переднезаднее смещение тела одного позвонка относительно другого позвонка. Общепринятой толщиной этого размера является 4 мм. Одной из возможных причин, по которой методику всё чаще игнорируют, является тот факт, что не обнаруживается корреляции между выраженностью симптомов и размерами смещения.

Компьютерная томография применяется для исследования всего шейного отдела или одного позвонка. На КТ шейного отдела можно определить ширину позвоночного канала, степень спондилоартроза.

Магнитно-резонансная томография применяется для исследования всего шейного отдела, особенно тщательно позволяет рассмотреть межпозвонковые диски.

Лечение нестабильности шейного отдела позвоночника

При наличии нестабильности лечение должно быть комплексным. Огромную роль играет профилактика.

Лечение строится из нескольких этапов.

Медикаментозное лечение:

- нестероидные противовоспалительные препараты имеют своей целью купировать воспаление, уменьшить и излечить боль;

- миорелаксанты позволяют уменьшить мышечный спазм и тонус, способствуют уменьшению сдавления нервных корешков;

- витамины группы В питают нервную ткань, восстанавливая и защищая её;

- витамины группы Д и препараты кальция назначаются пациентам с остеопорозом.

Физиотерапевтическое лечение.[1][2][5]

Является эффективным средством лечения боли, купирования воспаления, восстановления нервной и мышечной ткани. Также физиотерапевтическое лечение позволяет доставить в очаг лекарственное вещество посредством электрического тока. При физиотерапевтическом лечении применяют:

- методики, купирующие воспаление: электрофорез, магнитотерапия, УВЧ-терапия;

- методики, способствующие регенерации тканей: лазеротерапия, грязелечение.

Новокаиновая блокада[1][2]

Является способом купирования острой боли за счёт доставки лекарственного вещества непосредственно к её очагу. Проводится врачом-неврологом в медицинском учреждении (не на дому!) после специального курса обучения. Лекарственным веществом может выступать раствор Новокаина 0,5% или раствора Лидокаина 2%. Также можно добавить растворы витаминов или гормонов. Состав вводимого вещества подбирает доктор в соответствии с клиническими показаниями в отсутствии противопоказаний к вводимым препаратам. Следует учесть, что врач-невролог не должен вводить вещество в межпозвонковые суставы, эту процедуру могут проводить только врачи-нейрохирурги.

Иммобилизация позвоночника.[2][3][5]

Является одним из первых средств помощи при обострении. Осуществляется специальным воротником, ограничивающим подвижность. Назначается только врачом, подбирается строго индивидуально по размерам шеи. Рекомендовано подбор проводить в специализированных ортопедических салонах. Режим ношения воротника также рекомендуется в зависимости от причины, вызвавшей обострение.

Мануальная терапия.[3][5]

Является средством мобилизации позвонков. Запрещено выполнять в острый период травмы. Выполняется мануальным терапевтом по рекомендации невролога после осмотра.

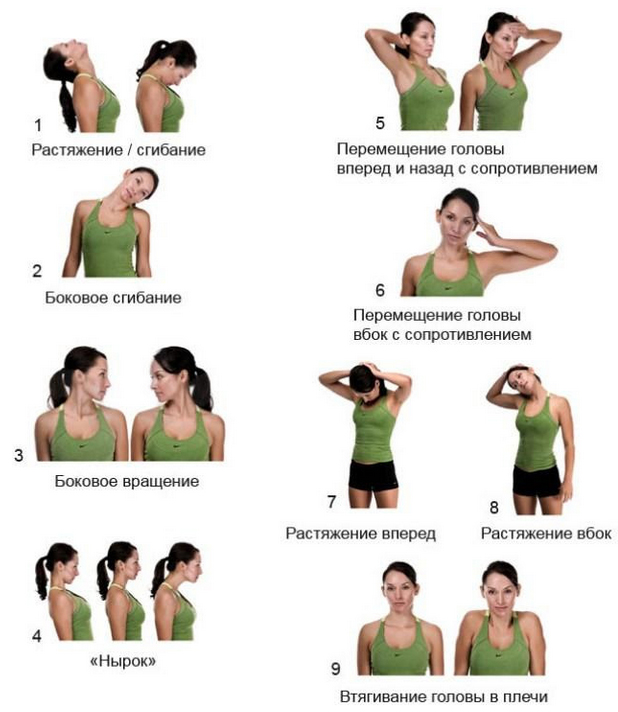

Лечебная гимнастика.[3]

Является одним из самых эффективных средств профилактики и лечения. Курс разрабатывается для пациента в зависимости от причины, вызвавшей нестабильность, а также состояния позвоночника. Цель гимнастики — это укрепления мышечной ткани (связок и мышц). Если гимнастика проводится после травмы или оперативного вмешательства, то проводится только под контролем врача-невролога или инструктора-методиста в кабинете ЛФК. После обучения курс проводится дома самостоятельно.

Рефлексотерапия, в частности акупунктура.

Является средством купирования боли, восстановления мышечной и нервной ткани, лечения сопутствующих симптомов: улучшение кровообращения, улучшение сна. Выполняется только врачом-рефлексотерапевтом при помощи специальных игл.

Хирургическое лечение.[1][5]

Является редкой практикой. Выполняется в детском возрасте в случае доказанных аномалий строения. Во взрослой практике чаще выполняется операция «спондилодез». Она заключается в имплантации конструкции из металлических пластин и фиксирующих элементов. Её задача — препятствовать избыточной подвижности позвоночника. Операция применяется после травм, дискотомий и ламинэктомий. Последние две проводятся при грыжах позвоночника.

Прогноз. Профилактика

- Здоровый рацион. Включает в себя приём адекватного количества чистой воды, из расчета 40 мл на 1 кг массы тела. Также получение необходимых микроэлементов и витаминов. В настоящее время существует множество анализов для выявления патологий обмена веществ.

- Регулярная тренировка мышц. Большинство людей не имеют возможности заниматься в спортзале или дома каждый день, но этого и не требуется. Для укрепления мышц и связок достаточно заниматься 2 раза в неделю по 15-20 минут.

- Наблюдение врача при занятиях спортом. Перед тем, как идти в спортзал и заниматься под руководством тренера, необходимо пройти минимум обследований для минимизации возможных рисков. В спортзале Вас никто обследовать не станет, а тренер — не врач!

- Своевременное обращение к доктору. При жалобах на боль в шее необходимо обратиться к врачу-неврологу, который после осмотра назначит дообследование и распишет курс лечения и профилактики.

- Производственная гимнастика и удобное рабочее место. Следует правильно подбирать стол и стул, расставлять мебель в кабинете, чтобы максимально снизить риски травмы и перенагрузки шейного отдела позвоночника.[2][3]

- Подбор правильного матраса и подушки для сна. Матрас должен быть жёстким или средней жесткости. Кровать для сна — с приподнятым головным краем на 4-5 см. Подушка — мягкой и невысокой, чтобы концы можно было уложить на плечи и таким образом зафиксировать голову. Спать следует на спине.[2]

- Избегание ситуаций, где возможны травмы шеи. Бережно относитесь к своему организму. Лучше избежать чего-то, ведь адреналин можно получить и другим способом.

От здоровья позвоночника зависит состояние буквально каждого нашего органа. Это достаточно подвижная структура — позвоночный столб может скручиваться, поворачиваться, сгибаться. Однако если подвижность становится слишком сильной, это может привести к опасным осложнениям. Разбираемся, из-за чего развивается спинальная нестабильность и как ее можно вылечить.

Как устроен позвоночник и какие функции он выполняет?

Позвоночный столб относится к скелету человека. Он состоит из позвонков, межпозвонковых дисков и связок. Соединение между позвонками полуподвижное. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать подвижность позвоночника в разных плоскостях и предотвратить травмирование самих позвонков при ходьбе и беге.

Для амортизации у позвоночника есть также естественные изгибы — лордоз и кифоз. Они выполняют роль своего рода пружины, за счет которой снижается ударная нагрузка на позвонки. Кроме того, они нужны для того, чтобы тело человека могло сохранять равновесие. Изгибы формируются по мере роста и развития ребенка. Рождается он без них.

Позвоночник состоит из нескольких отделов:

|

Отдел |

Описание |

|

Копчиковый |

Состоит из 3–5 сросшихся позвонков и является самым нижним отделом позвоночника |

|

Крестцовый |

Имеет неподвижное сочленение и состоит из 5 позвонков |

|

Поясничный |

Состоит из 5 массивных полуподвижно соединенных позвонков и обеспечивает повороты поясницы |

|

Грудной |

Содержит 12 позвонков, к которым прикрепляются ребра, и является менее подвижным, чем поясничный отдел |

|

Шейный |

Состоит из 7 подвижных позвонков, работа которых обеспечивает поворот головы |

Внутри позвоночного столба располагается спинной мозг. Он отвечает за проведение сигналов от головного мозга к тканям и органам, а также поддерживает основные рефлексы и двигательные реакции.

Защита спинного мозга — одна из основных функций позвоночника. Но не единственная.

Позвоночный столб также выполняет функцию опоры и помогает человеку поддерживать вертикальное положение тела. Без него люди не могли бы ходить и сохранять равновесие. Он также отвечает за расположение некоторых органов. Например, к копчику крепятся большие ягодичные мышцы и некоторые мочевыводящие органы.

Как возникает нестабильность позвонков?

Сами по себе позвонки в позвоночном столбе закреплены достаточно жестко. Такое соединение необходимо для того, чтобы сам позвоночник был стабильным, а спинной мозг — надежно защищен от травм и разрывов. За это отвечают окружающие позвоночный столб мышцы и сухожилия.

Если в работе этой системы происходят сбои, позвонок начинает свободно двигаться. Такое состояние называется нестабильность позвоночника. При крайней ее степени развивается спинальная нестабильность, что приводит к серьезному смещению позвонков и неспособности позвоночного столба оставаться стабильным.

К этому могут приводить разные факторы. Основные из них:

- травмы позвоночника;

- интенсивные нагрузки (например, поднятие тяжестей);

- ослабление мышечного скелета;

- дисторсия (разрыв связок) позвоночника;

- аномалии соединительной ткани (например, дисплазия);

- дегенеративные процесс в позвончоном столбе;

- другие патологии опорно-двигательного аппарата.

Чаще всего нестабильность возникает в самых подвижных отделах позвоночника — шейном и поясничном. На третьем месте — грудной отдел.

Из-за особенностей строения копчика и крестца в них редко происходит смещением позвонков. Однако и в них может возникнуть эта патология, например, при серьезных травмах.

Изменения в разных отделах позвоночного столба приводят к разным осложнениям. Последствия зависят от того, какой из позвонков изменил свое положение, насколько он отклонился от нормы и некоторых других факторов:

- нарушение статики копчика и крестца могут вызывать нарушения в работе тазовых органов и проблемам с родоразрешением у женщин;

- нарушение статики поясничного отдела может приводить к импотенции, разрушению коленей, проблемам с отведением мочи;

- нарушение статики грудного отдела ведет к развитию заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, сердца и легких;

- нарушение статики шейного отдела отвечает за нарушения мозгового кровообращения, головные боли, изменение восприятия и многие другие патологии.

Кроме того, сильная нестабильность позвонков может приводить к их выпадению. Это всегда сопровождается полным разрывом спинного мозга и утратой многих функций. Особенно опасно выпадение позвонков шейного отдела, так как через этот отдел проходит не только спинной мозг, но и сосуды, питающие головной мозг.

Обратите внимание! Проблемы с позвоночником отражаются на всех органах. Они приводят к множественным осложнениям и проблемам со здоровьем. Какая именно патология разовьется, зависит от того, какой конкретно позвонок поменял местоположение.

Основные симптомы заболевания

На долю шейных позвонков приходится приходится большинство случаев нестабильности. Это связано с особенной подвижностью шейного отдела, размеров позвонков и большой нагрузкой, которая на их оказывается. Вместе с тем подвижность этих позвонков самая опасная для организма.

Заподозрить изменения в шейном отделе позвоночного столба можно по следующим признакам:

- боль в области шеи, которая усиливается при наклонах и поворотах головы;

- боли и онемение плечей и рук (блуждающие боли;

- неприятные ощущения при надавливании на позвонки;

- повышение внутричерепного давления;

- головные боли;

- спонтанные головокружения;

- панические атаки;

- визуально заметные изменения позвоночного столба;

- нарушения слухового и зрительного восприятия;

- нарушение сна (поверхностный сон с частыми просыпаниями, бессонница).

Эти симптомы связаны с тем, что изменение положения позвонка приводит к сдавливанию кровеносных сосудов, питающих мозг, а также нервов. Из-за этого возникает нарушение мозгового кровообращения и все неврологические признаки.

Черепенько Людмила Викентьевна

врач — терапевт • врач – кардиолог

О нестабильности позвонков могут говорить и блуждающие боли, например, боли в коленях, плечах или бедрах. Чаще болит то место, в котором произошло смещение позвонка. При появлении любого из этих симптомов нужно как можно скорее обратиться к врачу. Наши доктора проконсультируют вас, соберут анамнез и дадут рекомендации.

Online консультация

Нестабильность ШОП: методы диагностики

При нестабильности шейного отдела позвоночника (ШОП) первые заметные симптомы наступают даже при незначительном изменении положения позвонков. Это связано с тем, что в этом отделе позвоночного столба располагаются крупные сосуды и множество нервов.

При появлении первых признаков изменения положения позвонков нужно как можно скорее обратиться к врачу и пройти диагностику. Она направлена как на выявление самой патологии, так и на обнаружение осложнений, которые она вызывает. Они включают:

- общий и биохимический анализ крови;

- допплерография для измерения кровотока мозга;

- допплерография для измерения внутричерепного давления;

- ультразвуковое исследование;

- рентгенография шейного отдела;

- компьютерная томография (иногда с контрастом);

- магнитно-резонансная томография.

Изменение положения позвонков хорошо видно на рентгене. Остальные исследования проводят для того, чтобы выявить осложнения, например, повышенное вутричечепной далвение, или обнаружить причину развития подвижности, например, дегенеративные изменения в хрящах или костной ткани.

Нарушение статики шейного отдела позвоночника: лечение

В медицине выбор тактики лечения при изменении подвижности шейных позвонков зависит от глубины патологических процессов, причины, которые вызвали смещение, а также осложнений, которое оно вызвало. Терапия первого выбора — консервативная. Она направлена на улучшение состояния больного и включает:

- лекарственную терапию, которая направлена на улучшение мозгового кровообращения, снятие болевого синдрома и расслабления спазмированных мышц;

- фиксация шеи при помощи специальных ортопедических воротников и корсетов, которые препятствуют дальнейшему движению позвонков;

- мануальная терапия и физиотерапия, благодаря которым снимается спазмирование мышц, происходит их укрепление и восстановление мозгового кровообращения.

Не менее важной в восстановлении положения шейных позвонков является лечебная физкультура. Упражнения подбирают под конкретного пациента. Предпочтение отдают статической, а не динамической нагрузке. Физкультура помогает укрепить мышечный корсет и закрепить позвонки.

Если болезнь быстро прогрессирует, а консервативное лечение не помогает, проводится оперативное вмешательство. Оно может быть открытым или малоинвазивным. Во время операции устанавливаются специальные устройства, которые изнутри фиксируют позвонки и не дают им смещаться. После операции проводят реабилитацию и диспансерное наблюдение.

Черепенько Людмила Викентьевна

врач — терапевт • врач – кардиолог

Лечение подвижности позвонков шеи — длительный процесс. Он требует постоянного контроля со стороны врача. Это необходимо для того, чтобы вовремя скорректировать лечение и назначить операцию, если патологические процессы начали угрожать жизни пациента. Наши доктора подскажут, какие обследования стоит пройти и подберут лучшую клинику для обращения.

Online консультация

Как предотвратить подвижность позвонков?

Профилактика заболевания заключается в укреплении мышечного корсета и коррекции образа жизни. Нагрузку подбирают исходя из состояния здоровья и противопоказаний. Чаще всего пациенты с предрасположенностью к подвижности позвонков отдают предпочтение плаванию и упражнениям на растяжку (йога, пилатес).

Также можно найти профилактические комплексы для шеи, которые разрабатывают врачи-реабилитологи, которые занимаются восстановлением после травм и подбирают методы профилактики патологий опорно-двигательного аппарата.

Однако любую нагрузку нужно обязательно согласовывать с лечащим врачом.

Кроме того, стоит выполнять требования гигиены труда, особенно при сидячей работе, не забыть про физкультминутки и прогулки на свежем воздухе. Для нормальной работы мышц и профилактики хрупкости костей необходимо нормальное питание, в котором содержатся все необходимые питательные вещества и витамины.

Важно! При выборе упражнений пациент фиксирует их при помощи видеозаписей, которые потом пересылает лечащему врачу, а также ведет дневник наблюдений, в котором записывает влияние упражнений на состояние шеи.

Частые вопросы

Из-за чего возникает нестабильность позвоночника?

+

К развитию этой патологии приводят травмы, врожденные пороки развития соединительной ткани, нарушения в работе опорно-двигательной системы, разрыв связок, чрезмерная нагрузка и некоторые другие факторы.

Как понять, что вылетает шейный позвонок?

+

Симптомы нестабильности шейных позвонков включают боль в этой области, блуждающие боли в руки, их онемении, головные боли, головокружения, нарушения восприятия и видимые изменения позвоночника.

Для лечения нестабильности позвонков нужна операция?

+

Нет, оперативное вмешательство проводят только в случае резкого прогрессирования болезни и угрозе выпадения позвонка. Вначале болезнь пытаются вылечить консервативно — при помощи мануальной терапии и фиксация шеи, а также симптоматического лечения.

Как понять, что у меня проблемы с шейным отделом?

+

Для этого необходимо обратиться к врачу и пройти назначенную им диагностику. Проблемы с шейными позвонками определяются по рентгену и КТ. Дополнительно проводят допплерографию сосудов мозга, чтобы проверить внутричерепное давление и мозговое кровообращение.

К счастью, нестабильность шейного отдела позвоночника на сегодняшний день представляет собой явление далеко не самое распространенное в структуре общей заболеваемости опорно-двигательной сферы.

Чаще подобного рода диагноз выставляется новорожденным или деткам грудного возраста, что имеют несформированный связочный аппарат и перенесли родовые травмы шейного сегмента позвоночного столба.

В большинстве случаев диагноз “Нестабильность шейного отдела позвоночника” ставят грудничкам

Что же собой представляет нестабильность шейного отдела позвоночника, симптомы и лечение которой известны немногим?

Содержание материала

- 1 Что является причиной развития шейной нестабильности?

- 2 Виды нестабильности ШОП

- 3 Типичные признаки и особенности симптоматики заболевания

- 4 Особенности нестабильности ШОП у детей

- 5 Чем опасна нестабильность шейных позвонков? Последствия недуга у взрослых

- 6 Диагностика: с чего начать и куда обращаться?

- 7 Современные подходы к лечению заболевания

- 8 Прогнозы

Что является причиной развития шейной нестабильности?

Нестабильность в ШОП – это функциональное отклонение, вызванное патологической мобильностью в шейном отделе позвоночника, которая проявляется локальным увеличением амплитуды движений, смещением тел позвонков относительно суставной оси и появлением избыточной свободы в движениях шеей.

При нестабильности в ШОП позвонки могут пережимать нервы и кровеносные сосуды

Перед тем, как определиться с основными причинами патологии, следует разобраться, почему все-таки возникает нестабильность шейных позвонков у человека?

Дело в том, что шейный сегмент позвоночного столба в составе семи позвонков представляет собой сложную конструкцию, которая одновременно обладает как высокой подвижностью, так и отличной стабильностью.

Что это значит? С одной стороны шея является тем местом, где происходить невероятно большое количество движений: наклоны, повороты, кивки, покачивания, вращательные движения и тому подобное. С другой стороны, данный отдел позвоночника служит своеобразной опорой для головы, на которой она надежно держится.

Когда баланс двух функциональных показателей нарушается, а мобильность позвонков увеличивается, принято говорить о развитии нестабильности ШОП. Причин у подобного состояния может быть несколько. В первую очередь виновниками гиперморбильности шейного отдела позвоночного столба являются травмы (включая родовые).

Травма может привести к нестабильности ШОП

В большинстве клинических случаев при диагностике проблем в области шейного позвоночного сегмента у взрослых пациентов обнаруживается остеохондроз или другие заболевания дегенеративно-дистрофического характера, которые ведут к истончению гиалинового хряща и ослабеванию связочного аппарата.

Третей, но не менее распространенной причиной, есть аномалии развития или дисплазии суставов шеи, связок, мышц, собственно тел позвонков.

Виды нестабильности ШОП

Принимая во внимание основные причины и факторы риска развития гипермобильности шейных позвонков современные, врачи склонны выделять четыре основных вида нестабильности ШОП:

- Нестабильность дегенеративная, которая развивается на фоне остеохондроза позвоночника (или других патологических процессов, носящих дегенеративно-деструктивный характер);

- Нестабильность диспластическая, связанная с неправильным или аномальным развитием тканей суставов шеи;

- Посттравматическая нестабильность, как результат перенесенной травмы в шейном сегменте позвоночника (включая родовые травмы, на которые приходится около 50% от общего количества всех диагностированных случаев заболевания);

- Постоперационная нестабильность, что возникает после хирургических вмешательств на шейных отделах позвоночного столба.

Типичные признаки и особенности симптоматики заболевания

Как ни странно, излюбленным местом возникновения нестабильности позвонков является именно шейный отдел позвоночного столба, что обуславливается особенностями его строения.

В пользу гипермобильности позвонков свидетельствуют следующие признаки нестабильности шейного отдела позвоночника:

- нарушение нормальной конфигурации, смещение, деформации тел позвонков;

- невозможность выполнять привычный объем движений головой;

- нарушенная несущая функция шейного сегмента позвоночника;

- развитие характерного болевого синдрома и неврологических расстройств;

- повышение тонуса мышц.

Нестабильность в шейном отделе позвоночника, симптомы которой указывают на серьезные нарушения со стороны опорно-двигательной сферы, характеризуется рядом определенных патологических проявлений, которые существенным образом ухудшают качество жизни человека и приносят ему немало страданий.

Нестабильность ШОП может проявляться головными болями и головокружениями

Среди симптомов шейной нестабильности выделяют:

- появление ощущения неправильного или неудобного расположения головы;

- наклоны и повороты шеей сопровождаются болью;

- постепенно сон становится невозможным из-за чувства сильного дискомфорта;

- недуг практически всегда сопровождается резкими головными болями и головокружением;

- возможны скачки кровяного давления.

Особенности нестабильности ШОП у детей

Причинами НШОП у детей являются родовые травмы вследствие стремительной родовой деятельности, обвития шеи плода пуповиной, застревание ребеночка в половых путях матери, родоразрешение при помощи акушерских щипцов и многое другое.

Естественно, врачам не так просто диагностировать нестабильность шейного отдела позвоночника у новорожденных сразу после рождения малыша, поэтому по истечению некоторого времени болезнь сама проявляет себя к трем-пяти годам.

Родители начинают замечать, что их ребенок стал более беспокойный, нервный, раздражительный, мало говорит, имеет плохую память, не фокусирует свое внимание на теме разговора.

Подробнее о нестабильности ШОП у детей смотрите в видео:

Все перечисленные симптомы являются не просто поводом для беспокойства, но и толчком к действию, что заключается в немедленном визите к специалисту с последующим осмотром и комплексом обследований.

Функциональная нестабильность шейного отдела позвоночника у ребенка при своевременной и адекватной диагностике неплохо поддается коррекции.

Лечение патологического процесса должно быть обязательно комплексным и длительным, а также проводиться исключительно под контролем опытного специалиста.

Лечение нестабильности шейного отдела позвоночника у детей должно включать в себя не только остеопатию и курс классического массажа. Если родители действительно желают полного выздоровления своего малыша, им придется пройти с ним несколько туров физиотерапевтических процедур и заниматься специальной лечебной физкультурой, что поможет восстановить кровоток по шейным сосудам, укрепить связки в данной области и избежать развития более сложных деформаций позвонков.

Чем опасна нестабильность шейных позвонков? Последствия недуга у взрослых

На самом деле, нестабильность ШОП является весьма тревожным сигналом о возникновении серьезных проблем с опорно-двигательным аппаратом. Если заболевание не лечить, а его течение пустить на самотек, думая, что само по себе пройдет, то можно дождаться очень печальных последствий недуга. У взрослых функциональная нестабильность шейного отдела позвоночника становится причиной появления такого осложнения болезни, как прогрессирование дегенерации с образованием остеофитов.

У взрослых нестабильность ШОП может привести к образованию остеофитов

Последние давят на сосудисто-нервные пучки, провоцируя интенсивные головные боли, ишемию головного мозга, невралгию и даже потерю чувствительности, а также парезы верхних конечностей (нестабильность шейного отдела позвоночника С4-С5).

Диагностика: с чего начать и куда обращаться?

Диагностика нестабильности в шейном сегменте позвоночника реализуется стандартным путем, по уже наработанной схеме. В ходе определения наличия, разновидности и причины заболевания пациенту предлагается пройти следующие этапы диагностики:

- сбор анамнестических данных с выяснением возможных причин развития нестабильности, наличия других патологий, основных симптомов болезни и тому подобное;

- общий осмотр с определением деформаций пораженной области и степени ограниченности подвижности;

- дополнительные исследования, среди которых обязательная рентгенография в боковой проекции при максимальном сгибании и разгибании шеи (метод является золотым стандартом в диагностике заболевания).

Рентген ШОП покажет есть ли заболевание

Именно от своевременности и адекватности рабочего диагноза с выяснением возможных причин возникновения патологического процесса бет зависеть, как лечить нестабильность шейного отдела позвоночника и какие терапевтические методы окажутся наиболее эффективными.

Современные подходы к лечению заболевания

Лечение нестабильности шейного отдела позвоночника в большинстве случаев носит консервативный характер и направлено на восстановление нормальной амплитуды движений в шейном отделе позвоночного столба. Положительного эффекта от терапии можно достичь только при комплексном подходе к лечению, что реализуется путем назначения следующих методик:

- соблюдение щадящего режима с ношением шейного фиксатора-воротника;

- при выраженном болевом синдроме – прием нестероидных противовоспалительных средств;

- при обострении болезненных ощущений больному рекомендуются новокаиновые блокады;

- массаж и ЛФК на область шеи для укрепления мышц и связок;

- остеопатия;

- мануальная терапия;

- физиотерапия (электрофорез, фонофорез, ударно-волновая терапия, магнитотерапия);

- иглоукалывание, рефлексотерапия.

Фиксирующий воротник позволяет относительно быстро побороть гипермобильность шейных позвонков и стабилизировать одноименный отдел позвоночника.

Фиксатор рекомендуется носить на протяжении 2-х месяцев, после чего врач назначает своему пациенту комплекс специально разработанных упражнений для укрепления связочно-мышечного аппарата околопозвоночной области.

Особое место среди методов лечения и профилактики данной патологии занимает комплекс ЛФК при нестабильности шейного отдела позвоночника.

С комплексом ЛФК вы можете ознакомиться из видео:

Правильно выполнять несложные упражнения при нестабильности шейного отдела позвоночника поможет специальное устройство, которое можно смастерить из пружины от детского эспандера и фиксирующей голову системы.

Прекрасной альтернативой пружине станет при необходимости резиновый бинт, что продается в любом аптечном киоске.

Бинт складываем вчетверо, а свободные концы связываем таким образом, чтобы в конечном итоге у нас получилось двухслойное замкнутое кольцо. Кольцо надеваем одной стороной на спину, второй на уровне лба и приступаем к гимнастике.

Делаем наклоны и повороты головой, стараемся, чтобы шея и голова поворачивались одновременно. Упражнения следует проделывать ежедневно на протяжении двух недель в количестве 10-20 в день.

Гимнастика при нестабильности шейного отдела позвоночника позволяет укрепить связки, мышцы, возобновить адекватное кровенаполнение головного мозга, устранить хронический болевой синдром и предупредить развитие тяжелых осложнений.

Информацию о том, что такое нестабильность шейного отдела позвоночника, гимнастика по Бубновскому при заболеваниях шеи, про суть подобных упражнений, а также их эффективность смотрите в видео:

К сожалению, не смотря на свою практичность и доступность, консервативное лечение оказывается эффективным не во всех случаях. При сильном смещении позвонков, безуспешной, продолжительной терапии болевого синдрома, подвывихе шейного позвонка, нарастании спинальной и корешковой симптоматики, врачи рекомендуют своим пациентам подумать об оперативном разрешении сложившейся проблемы.

Прогнозы

Нестабильность в ШОП является вполне обратимым процессом.

Естественно, самоизлечение в данном случае невозможно.

Но при адекватной терапии, выполнении пациентом всех назначений врача, регулярных занятиях лечебной гимнастикой и обращению к грамотному мануальщику, больной имеет все шансы на благоприятный исход болезни и полное исчезновение всех ее неприятных симптомов.

Общие сведения

Что такое нестабильность шейных позвонков C3-C4? Нестабильность шейного отдела позвоночника — это такое состояние, при котором позвонки шейного отдела неспособны сохранять правильное анатомическое взаиморасположение и при этом объем движений больше физиологической нормы (патологическая подвижность). Спинальная нестабильность достаточно часто встречаемое явление и большая часть этой патологии приходится именно на шейный отдел, что обусловлено его высокой активностью и нагрузкой (наклоны/повороты головы). Как следствие, на фоне увеличения подвижности позвонков страдают различные структуры: связочный аппарат, корешки, спинной мозг, позвоночные артерии, которые принимают участие в кровоснабжении спинного мозга.

Особенности строения и функции шейного отдела позвоночника

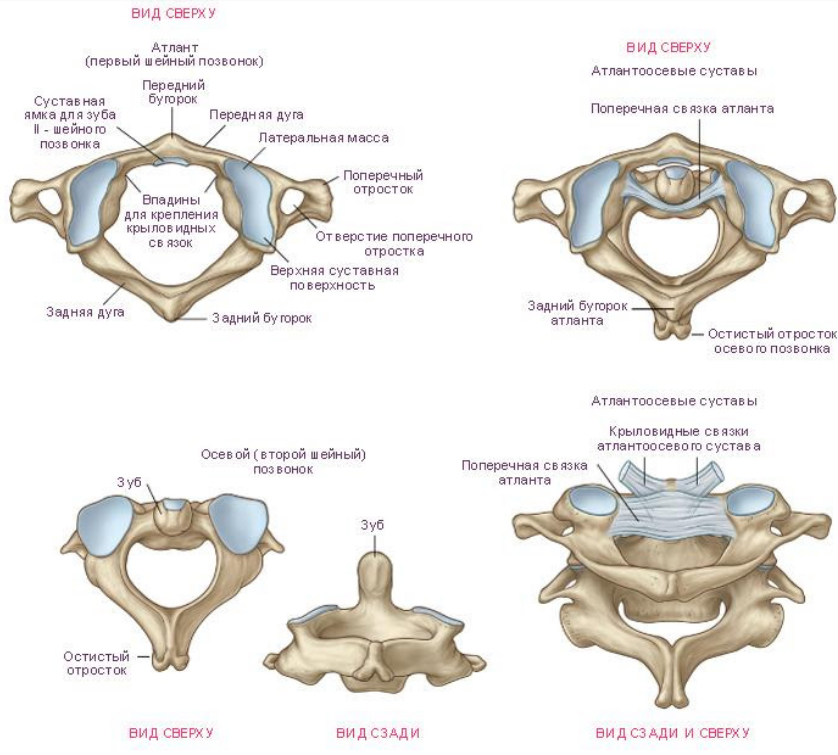

Атлант (С1) и аксис (С2) — первый/второй шейный позвонок осуществляют соединение основания черепа с позвоночным столбом (атлантоаксиально-затылочный комплекс). При этом Атлант имеет специфическое строение (отсутствует тело позвонка), а на его верхней поверхности имеются вогнутые суставные отростки, соединённые с мыщелками затылочной кости. Аксис имеется тело, переходящее в зубовидный отросток, который выступая вверх, сочленяется с поверхностью передней дуги Атланта (рис. ниже).

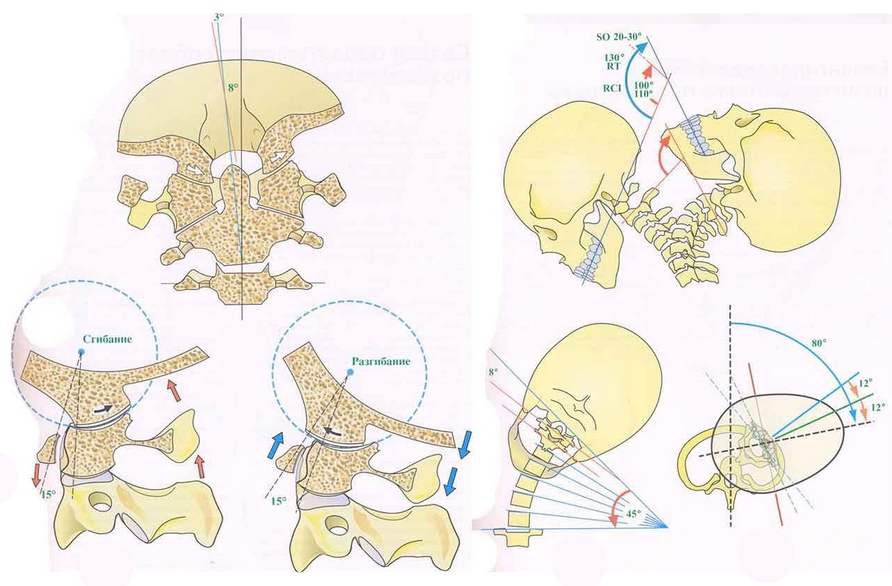

Ротационная/осевая нагрузки в этом отделе приходится на межпозвонковые диски тела позвонков. Именно на них приходится осевое давление, ударная нагрузка и поддержание вертикального положения человеческого тела. Распределение нагрузки на позвоночник осуществляет пульпозное ядро. Межпозвонковые суставы, расположенные в суставных сумках, осевой нагрузки не несут. Важное значение отводится связочному аппарату, который фиксируют межпозвонковые диски/позвонки между собой и определяют амплитуду движений позвоночника.

Биомеханика движений в шейном отделе позвоночника происходит вокруг трех осей:

- Сгибание/разгибание вокруг поперечной оси.

- Круговые движения вокруг продольной оси.

- Наклоны в бок вокруг сагиттальной оси.

Еще к особенностям шейного отдела относятся узость позвоночного канала, слабость мышечного корсета этой зоны, хорошо разветвлённая нервно-сосудистая сеть, что при нестабильности шейного отдела, способствует развитию неврологической симптоматики.

Позвоночный столб сочетает свойства мобильности и стабильности:

- Мобильность определяется преимущественно особенностями строения позвонков, механической прочностью и величиной позвоночных структур и межпозвонкового диска.

- Ведущим элементом стабилизации позвоночника являются связки фиброзное/пульпозное ядро межпозвонкового диска, капсула межпозвонковых суставов. Стабильность позвоночного обеспечивается стабильностью всех его сегментов и предохраняет от деформации в условиях физиологической нагрузки.

Особое значение имеет то, что что шейные патологии зачастую сопровождают серьезные последствия, в частности, парез/верхних паралич конечностей. Запущенная нестабильность может провоцировать нарушение кровообращения головного мозга, дыхательную недостаточность, ухудшение зрения/слуха. Поэтому лечение этой патологии необходимо начинать как можно раньше.

Патогенез

В основе патогенеза нестабильности шейного отдела позвоночника лежат несколько анатомических аномалий:

- разрушения диска/нарушения его структуры, что способствует появлению избыточного поступательного движения в заднем (дорсолатеральном) направлении;

- невозможность диска выполнять функцию стабилизации и перенос на соседние структуры (диски, связки) центра тяжести;

- увеличение нейтральной зоны;

- формирование центра патологического движения (ротации вокруг продольной оси).

Классификация

Выделяют несколько типов нестабильности шейного отдела позвоночного столба.

Посттравматическая нестабильность. Наиболее часто встречающийся тип. Является следствием:

- Оказания акушерского пособия в родах (наложение щипцов, выдавливание ребёнка).

- Травм (ДТП, спортивные травм, падение с высоты) в виде вывихов/переломов позвонков, образующихся при компрессионном, сгибательном/разгибательном, сгибательно-вращательном механизме повреждения. Осложнения в виде посттравматической нестабильности развиваются в 10-15% случаев переломов/вывихов позвонков, а нестабильными нестабильным является тот сегмент позвоночника, в котором снижена высота межпозвонковых дисков, поврежден диск или разорваны связки. Как правило при посттравматической нестабильности развивается выраженная спинальная/корешковая симптоматика.

Дегенеративная нестабильность. Развивается при остеохондрозе позвоночника в вследствие разволокнения фиброзного кольца/фрагментирования ткани диска, что уменьшает его способности к фиксации. Причиной может быть как нарушение метаболизма хрящевой ткани, так и нарушение статики позвоночника. При нагрузке на дегенеративно-неполноценный диск позвоночника образуется патологическая подвижность, часто со смещением позвонков (дегенеративный спондилолистез). Смещение позвонка способствует перегрузке заднего опорного комплекса, что приводит постепенно к развитию дегенеративного спондилоартроза. В большинстве случаев такого типа нестабильность развивается на уровнях позвонков С3–С4, С4–С5 или С5–С6.

Диспластическая нестабильность.

Развивается как следствие диспластического синдрома. К проявлениям дисплазии относятся изменение структуры коллагеновых волокон, сужение межпозвонкового диска, неправильное положение пульпозного ядра, клиновидность тел позвонков, нарушение целостности замыкательных пластинок. Это способствует развитию нарушению механических свойств диска, соотношения между фиброзным кольцом и пульпозным ядром, что снижает жесткость фиксации позвонков, и может встречаться на всех уровнях шейного отдела позвоночника (С1— С7).

Признаки дисплазии могут обнаруживаются в различных структурах позвоночного столба — в теле позвонка, межпозвонковом диске/суставах, связочном аппарате позвоночника. Такого рода нестабильность обусловлена преимущественно врожденной неполноценностью межпозвонкового диска, реже, асимметрией межпозвонковых суставов, изменениями положения/размеров суставных фасеток, недоразвитием суставных отростков.

Послеоперационная нестабильность.

Является следствием оперативных вмешательств, при которых приходится удалять/резецировать фасетки, существенно нарушать целостность опорных комплексов и связочного аппарата, что приводит к существенному увеличению нагрузки на позвонки/межпозвонковые суставы.

Принято различать несколько стадий нестабильности:

- Первая стадия — механическая (патологическая подвижность развивается на уровне дестабилизированного позвоночно-двигательного сегмента). Рентгенологически зачастую не выявляется. Развивается преимущественно в молодом возрасте (до 20 лет). Проявляется болью в шее около позвоночника, реже корешковой болью.

- Вторая стадия — неврологическая, сопровождается повреждением спинномозговых структур и имеет выраженную неврологическую симптоматику. Развивается у лиц 20-60 лет.

- Третья стадия – сочетанная (присутствуют одновременно проявления первой и второй стадий). Развивается в основном у лиц после 60 лет.

Причины

К основным причинам развития нестабильности шейного отдела позвоночника относятся:

- Дисплазия соединительной ткани.

- Травмы позвоночника с вовлечением шейного отдела (бытовые, автодорожные, родовые, спортивные).

- Аномалии структур позвоночника.

- Нарушения процессов минерализации костной ткани.

- Остеохондроз в шейном отделе.

- Дегенеративные изменения в позвоночных дисках (грыжи/протрузии).

- Вовлечение костной ткани в инфекционный процесс (остеомиелит /туберкулез).

- Системные воспалительные заболевания (системная красная волчанка/ревматоидный артрит).

- Операции на позвоночнике (связки, диски, фасетки).

Симптомы

Симптомы нестабильности шейного отдела позвоночника могут существенно варьировать в зависимости от выраженнности нестабильности. Основными проявлениями нестабильности шейных позвонков являются:

- Болевой синдром, включающий головную боль. Появляется преимущественно на фоне физической нагрузки или сразу после нее, а также при длительном нахождении в неудобном положении (сидении при наклонённой вниз/перёд голове, сгибании/разгибании головы).

- Мышечная симптоматика. Проявляется чувством усталости, напряжением мышц шеи.

- Неврологическая очаговая симптоматика. Характерны онемение/слабость верхних конечностей, простреливающие боли, болезненность при пальпации паравертебральных точек.

- Вестибуло-кохлеарные нарушения. Головокружение, шум в ушах, реже — нарушения зрения. Появляются при сдавлении позвоночной артерии.

- Гипертензионный синдром. Повышение внутричерепного/артериального давления, что усиливает головокружение и головную боль.

- Расстройства сна. Наблюдается на фоне хронизации боли. Ощущение постоянного дискомфорта, невозможность уснуть, прерывистый сон.

- Деформация позвоночника. Изменения формы шеи (усиление кифоза).

Также к частым проявления нестабильности можно отнести снижение мышечного тонуса шеи, болезненность кожных покровов, онемение, слабость в конечностях, реже — пострелы.

Анализы и диагностика

Постановка диагноза осуществляется на основании:

- Сбора жалоб и изучения анамнеза заболевания (характеристики болевого синдрома, локализацию, наличие сопутствующей симптоматики — головокружение, головная боль, шаткость во время ходьбы и др.).

- Данных неврологического обследования (болезненность шейных мышц/паравертебральных точек позвоночника, объём движений суставов позвоночника/состояние мышечного корсета, наличие иррадиирущей боли, нарушения чувствительности и др.).

- Рентгенографического исследования/КТ/МРТ шейного отдела позвоночника. Позволяет определить состояние костных структур позвоночника, ширину позвоночного канала, смещение позвонков.

Лечение

Лечение нестабильности шейного отдела позвоночника комплексное, включающее медикаментозное лечение, физиотерапию, ортопедическую коррекцию, лечебную физкультуру и, при необходимости, хирургическое лечение. Консервативное лечение при наличии боли включает назначение анальгетиков (Анальгин, Бутадион, Парацетамол), нестероидных средств (Мелоксикам, Кетопрофен, Ибупрофен, Диклофенак и др.) в различных формах (внутримышечные инъекции, гели/мази, таблетки) что позволяет купировать болевой синдром. Из наружных средств показано назначение мазей/гелей (Наклофен, Вольтарен, ДиклАртис, Кеплат, Дикловит, Кеторол, Дип Рилиф, Диклоген Плюс, Индометацин, Нимесулид, Диклофенак). При выраженных, нестерпимых болях могут назначаться новокаиновые блокады или анастетики вместе с глюкокортикостероидами, которые рекомендуется вводить в шейные мышцы или же фасеточные суставы.

Следует учитывать, что болевой синдром при нестабильности шейных позвонков является полиморфным, включающим корешковый, миофасциальный и сосудистый компоненты. Поэтому могу также назначаться миорелаксанты, однако срок их применения не должен превышать 10 дней (Мидокалм в инъекциях, таблетки Тизанидин Тева, Сирдалуд, Тизалуд, Баклосан, Баклофен).

Для усиления противовоспалительного/болеутоляющего действия рекомендуется назначать нейротропные витамины (В1, В6 и В12) или поликомпонентные препараты Комплигам В, Нейробион, Мильгамма длительным курсом (до 2 месяцев). При наличии сосудистых нарушений назначаются венотоники (Троксевазин, Детралекс).

В ряде случаев качестве вспомогательного метода эффективно использование специальных устройств — ортопедических корсетов/ воротников, что позволяет провести фиксацию позвоночника шейного отдела в необходимом положении, облегчая тем самым симптоматику и предупреждая возможные осложнения.

Лечение нестабильности шейных позвонков также базируется на комплексе ЛФК (лечебной физкультуры). Упражнения подбираются индивидуально для каждого пациента в зависимости от конкретной причины, лежащей в основе нестабильности, а также от общего состояния позвоночника. Комплекс специальных упражнений позволяет стабилизировать позвоночные сегменты и возвратить их в физиологичное положение, снизить болевой синдром, нормализовать кровоснабжение.

Доктора

Лекарства

- Анальгетики (Анальгин, Бутадион, Парацетамол).

- НВПС (Мелоксикам, Кетопрофен, Ибупрофен, Диклофенак, Наклофен, Вольтарен, ДиклАртис, Кеплат, Дикловит, Кеторол, Дип Рилиф, Диклоген Плюс, Индометацин, Нимесулид).

- Миорелаксанты (Мидокалм, Тизанидин Тева, Сирдалуд, Тизалуд, Баклосан, Баклофен).

- Нейротропные витамины (В1, В6 и В12, Комплигам В, Нейробион, Мильгамма).

Процедуры и операции

Физиотерапевтические процедуры являются эффективным средством купирования воспаления, боли, восстановления нервно-мышечной ткани. С этой целью назначают УВЧ-терапию, магнитотерапию, электрофорез, лазеротерапию, грязелечение, акупунктуру.

Хирургическое лечение проводится при неэффективности консервативной терапии. Используются различные хирургические методы (ламинэктомия, фасетэктомии, эндоскопическая дискэктомия), передний/задний спондилодез (с целью фиксацию костных структур). После оперативных вмешательств необходим длительный реабилитационный период.

У детей

Нестабильность шейного отдела позвоночника у детей достаточно частое явление, что обусловлено более высокой амплитудой подвижности позвоночника у них. Так, спинальная нестабильность у детей в сегментах С1–С3 очень часто встречается в возрасте до 8 лет, что связано с отсутствием на уровне С1–С2 межпозвонкового диска.

Диета

Специальной диеты нет. Может назначаться Cтол № 15.

Профилактика

Специфической профилактики нет. К общим рекомендациям можно отнести:

- Необходимость регулярного выполнения упражнений для позвоночника и шейного отдела в том числе.

- Ограничение резких движений в шейном отделе (особенно разгибание/повороты).

- Своевременное лечение остеохондроза.

- Использование различных защит при занятиях опасными видами спорта (с возможностью падения).

Последствия и осложнения

Наиболее часто встречающимися осложнениями нестабильности шейного отдела позвоночника являются:

- Синдром позвоночной артерии (сдавление позвоночной артерии), что может сопровождаться появлением общемозговой/вестибулярной симптоматики (головокружения, головная боль, шумовые эффекты). В случаях острого сдавления может развивается острый приступ, проявляющийся сильным головокружением с тошнотой/рвотой, нарушением координации. При сдавлении позвоночной артерии на протяжении длительного времени может приводить к хроническому нарушению спинального/мозгового кровообращения.

- Выраженный болевой синдром, часто из-за ослабления мышечного тонуса принимающий хронический характер.

- Расстройство чувствительности/двигательной функции на фоне сдавления залегающих в межмышечных пространствах нервов.

- Стеноз позвоночного канала. Клинически проявляется параличом/парезом верхних и нижних конечностей

Прогноз

Прогноз при своевременном и адекватном лечении благоприятный. В ряде случаев необходима коррекция образа жизни.

Список источников

- Кремер Юрген. Заболевания межпозвонковых дисков. Пер. с англ.; под общ. ред. проф. В.А. Широкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 472 с.: ил.

- Трэвелл и Симонс. Миофасциальные боли и дисфункции: Руководство по триггерным точкам. В 2 томах. Т.1. // Симонс Д.Г., Трэвелл Ж.Г., Симонс Л.С.: Пер. с англ. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: Медицина, 2005. – 1192 с.

- Боль в шее: дифференциальный диагноз и основные подходы к лечению/ Шостак Н.А., Правдюк Н.Г.// Лечебное дело — 2009 — № 2.

- Мументалер Марко. Дифференциальный диагноз в неврологии. Руководство по оценке, классификации и дифференциальной диагностике неврологических симптомов / Марко Мументалер, Клаудио Бассети, Кристоф Дэтвайлер; пер. с нем. – 3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. – 360 с.

- Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология (вертеброневрология): руководство для врачей / Я.Ю. Попелянский. – 5-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 672 с.

Позвоночник человека не является статической структурой. Именно поэтому мы имеем возможность передвигаться в пространстве, садиться, вставать, наклоняться – то есть, осуществлять привычные движения.

Естественные анатомические изгибы позвоночного столба распределяют между собой нагрузку веса человека, а также являются полноценной защитой от различного рода деформаций. Искривление шейного отдела относительно оси позвоночника является патологией, определяемой как лордоз.

Что это такое?

Лордоз шейного отдела позвоночника – это физиологическое явление, которое характеризуется выпуклостью позвоночника в его шейном отделе. У любого здорового человека есть шейный лордоз. О патологии речь идет в тот момент, когда позвоночник изгибается в обратном направлении.

Причину этого явления стоит искать во врожденных дефектах, воспалительных и инфекционных процессах позвоночника. Лордоз возникает под видом осложнений у пациентов с новообразованиями позвоночного столба. Основной симптом, на который жалуется пациент – боль в шейном отделе, искривление позвоночника. Нарушение кровообращения может спровоцировать головные боли, снижение зрения. На начальной стадии деформации позвоночного столба применяют консервативное лечение. Запущенная форма патологии купируется хирургическим методом, после которого следует длительный восстановительный период.

Что значит сохранен?

Усиление или сглаженность деформации поясничного отдела является признаком патологии. Человек начинает жаловаться на боль в области шеи, ограничение подвижности, головные боли, слабость в теле. С целью диагностики заболевания врач направляет такого пациента на инструментальное исследование — магнитно-резонансную томографию (МРТ). Если медицинское заключение содержит фразу «шейный лордоз сохранен», то это означает незначительное искривление позвонков в шейном отделе. При сохраненном лордозе радиус кривизны позвоночного изгиба составляет 49 градусов.

Что значит усилен?

Лордоз усилен – означает, что изгиб шейного отдела превышает 40 градусов и имеет патологическую тенденцию к увеличению. Пациент сталкивается с диагнозом – гиперлордоз.

Формирование у ребенка

Усиление лордоза наблюдается у детей с дефицитом витамина Д, врожденными патологиями, а также у тех, кто получил родовую травму. Изгиб позвоночника вперед формируется у ребенка по причине двух основных факторов – неправильной осанки и избыточного веса. В результате начинается смещение внутренних органов относительно анатомической оси, нарушение их функционирования. У ребенка диагностируется общее ухудшение здоровья. После постановки диагноза, родители приходят в удивление, что все детские проблемы начались с неправильной осанки или же лишних килограммов.

Как классифицируют?

В зависимости от очага локализации искривленных позвонков классифицируют патологии шейного и поясничного отделов. После того как был определен участок деформации, выявляют причину этого явления, а именно:

- Первичный лордоз, который возникает на фоне воспалительных и инфекционных процессов позвоночника, а также в результате врожденных аномалий позвоночного столба. Первичная деформация позвонков шейно-воротниковой зоны возникает под воздействием злокачественных новообразований. У лиц с избыточным весом часто встречаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом;

- Вторичный лордоз имеет врожденный характер или же развивается у детей вследствие травмы, полученной в родах.

По форме происхождения заболевание классифицируют на:

- Физиологический лордоз позвонка – нормальное явление, не являющееся патологическим.

- Гиполордоз шейного отдела позвоночника – выпрямление нормального физиологического изгиба позвонков.

- Гиперлордоз – усиление искривления позвоночника.

В зависимости от того, существует ли возможность исправить искривление шейных позвонков, классифицируют лордоз по типам:

- Нефиксированный диагностируется тогда, когда пациент способен при определенном усилии расправить спину и разогнуться.

- Частично фиксированный – человеку сложно выпрямить спину, угол искривления четко обозрим.

- Фиксированный – человеку сложно расправить спину и держать ровно спину.

Причины патологии

Лордоз шеи чаще всего возникает по причине гиподинамии – малоподвижного образа жизни. В группу риска входят дети школьного и студенческого возраста, офисные работники. Такие люди часто находятся в одном положении, как правило, сидя, что негативным образом влияет на положение позвоночного столба. Поэтому, родителям рекомендуется тщательно следить за осанкой ребенка в период формирования позвоночника.

Возникает шейный лордоз в результате таких патологических явлений опорно-двигательного аппарата:

- Ревматоидный артрит.

- Радикулит.

- Спазма мышц.

- Заболевание Кашина-Бека.

- Грыжи межпозвоночных дисков.

- Остеохондроза.

- Наследственный фактор.

- Патологии Бехтерева.

- Вследствие травм шеи, ушибов позвоночника.

- Воспалительных и инфекционных процессов позвоночника.

- Опухоли органов, расположенных возле позвоночного столба – щитовидки, трахеи, пищевода, дыхательных путей.

- Нарушений обмена веществ.

- Стремительного роста костной и мышечной массы у подростков.

Обратите внимание на то, что в возрасте 10–17 лет у детей начинается активный рост позвоночного столба. В результате этого смещается центр тяжести, нагрузка на отделы позвоночника распределяется неравномерно и это ведет к искривлению столба.

На заболевания позвоночника влияет ожирение, лишний вес, а также склонность к вредным привычкам – к алкоголю, курению.

В зависимости от причин возникновения искривления позвонков шейный лордоз делят на первичный и вторичный. Эти патологии отличаются тем, что при первичном изгибе шейного отдела повреждаются мышцы, хрящи и связки. На этом этапе искривление позвоночника незначительное. Лечение первичного лордоза комплексное: медикаментозное, физиотерапия, массаж.

Причину вторичного искривления шейного отдела позвоночника диагностируют в плоскости врожденных или приобретенных патологий опорно-двигательного аппарата.

Как проявляется?

Лордоз – это заболевание опорно-двигательного аппарата с явными видимыми симптомами, которые сразу же бросаются в глаза. Основными признаками искривления шейных позвонков являются:

- Вытянутая вперед шея.

- Искривление позвоночника с выделяемым изгибом в области шеи.

- Боль при прощупывании шейно-воротниковой зоны.

- Ощущение боли во время поворотов головы из стороны в сторону.

- Ограничение подвижности.

- Повышенная утомляемость.

- Боль в позвоночнике при выполнении элементарных физических нагрузок.

Прогрессирующий лордоз оказывает негативное влияние на функционирование внутренних органов. В первую очередь, смещенные позвонки относительно их анатомического положения, передавливают кровеносные сосуды, нервные окончания. Из-за лордоза «страдают» сердце, желудок, дыхательные пути, органы пищеварения. Впоследствии пациенты жалуются на болезненные ощущения в области живота, грудной клетки, верхних конечностей.

О проблемах с опорно-двигательным аппаратом могут сказать ряд нетипичных симптомов для этой болезни:

- Сложность с глотанием пищи.

- Головные боли и головокружение.

- Нарушение работоспособности.

- Снижение внимания и концентрации на предмете.

- Постоянное ощущение слабости.

- Сложность с засыпанием, плохой сон.

Диагностика

- Рентген позвоночника.

- Магнитно-резонансную томографию.

- Компьютерную томографию позвоночника.

Исследования, указанные выше, помогают определить степень искривления позвоночного столба, глубину изгиба, а также причину патологии – ушиб, воспалительный процесс, врожденный дефект и т. д.

Как исправить?

Процессы искривления позвоночного столба возможно остановить на ранней стадии патологии. Для этого пациенту необходимо обратиться к врачу-хирургу, невропатологу с целью полного обследования и диагностики.

Терапия лордоза должна быть комплексной: медикаментозное лечение, лечебная физкультура, санаторно-курортное лечение. Терапия может быть длительной, если к процессу искривления шейного отдела позвоночника присоединяются сопутствующие патологии.

Терапевтические меры лечения

К эффективным физиотерапевтическим методам лечения лордоза относят:

- Иглоукалывание.

- Магнитотерапию.

- Ношение поддерживающего шейного воротника.

- Плавание курсом 30 дней.

- Горячие компрессы из лечебной грязи.

- Ультразвуковое воздействие.

- Процедуры электрофореза.

- Пациент на протяжении всего курса лечения должен соблюдать специальную лечебную диету.

Основа питания – легкие низкокалорийные продукты, которые не раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Не стоит упускать из внимания и действия пациента в отношении своей проблемы: поддержание правильной осанки, ношение корсета для исправления осанки.

Медикаменты

Для лечения лордоза шейного отдела позвоночника назначают курс противовоспалительных, обезболивающих, иммуномодулирующих препаратов. При болях позвоночника назначают курс препаратов из:

- Нестероидных противовоспалительных в виде ибупрофена и его аналогов в дозировке 200 мг. 2 раза в день.

- Инъекции обезболивающего в качестве местной терапии – мовалис 1,5 мл 1 раз в сутки.

- Витаминотерапия В1, В6, В12: внутрь мышцы вкалывают нейрорубин 3,0 мл.

- Для снятия мышечного спазма применяют релаксанты по схеме: 10 суток мидокалм внутримышечно, 30 суток по 1 таблетке в дозировке 100 мг.

Хирургические методы лечения применяют в тех клинических случаях, когда шейный лордоз относится к врожденным патологиям. Больному на месте поврежденных позвонков устанавливают специальные медицинские металлоконструкции – это штыри и скобы. Подобные конструкции направлены на постепенное исправление дуги шейного отдела позвоночника. На протяжении всего курса лечения верхняя часть позвоночного столба будет обездвижена. После операции пациенту назначают курс восстановления.

Лечебная физическая культура

Специально разработанный комплекс лечебной гимнастики под руководством врача, поможет исправить шейный лордоз и закрепить результат в дальнейшем. Основное направление терапии – вытягивание позвоночного столба в шейно-воротниковой зоне. Для этих целей можно использовать подводную гимнастику или же занятия в спортзале.

Профилактические меры

К профилактическим мерам шейного лордоза относят следующие меры:

- Поддержание активного образа жизни: длительные прогулки, занятия плаванием, прогулки на велосипеде.

- Здоровое и рациональное питание.

- Нормализация веса.

- Отказ от алкоголя.

- Здоровый сон в прохладной комнате на жестком матрасе.

- Укрепление мышечного каркаса через физические нагрузки.

В заключение, напоминаем, что игнорировать болезненные ощущения в шейно-воротниковой зоне категорически нельзя. Искривление позвоночного столба в виде кифоза или лордоза может привести к потере слуха, зрения, а также вызвать обездвиживание верхних конечностей. Рисковать своим здоровьем не стоит. Лордоз эффективно поддает медикаментозной терапии. Запущенные формы искривления позвоночного столба требуют хирургического вмешательства и длительной восстановительной терапии.