Иногда, чтобы освоить звук «Л», ребенку требуется несколько лет. Это самый поздний звук, который осваивают дети, его произношение зачастую удается поставить только к шести годам. «Ожка» – вместо «ложка»; «отка» – вместо «лодка». Дети пропускают «Л», заменяют его другими согласными, не выговаривают вовсе. Постановка этого звука требует терпения и усидчивости, но добиться успеха можно как в работе с логопедом, так и в домашних условиях. Важно – овладеть методикой.

Ламбдацизм

Логопеды называют неумение произнести верно звук «Л» и «Ль» термином ламбдацизм. Это означает, что звук не только произносится неправильно, но и пропускается. Это может быть врожденным дефектом речи и просто неправильным произношением. Ламбдацизм, в свою очередь, делится на несколько видов:

- Двугубный. В таком варианте ребенок заменяет «л» звуком «у». Например, говорит «уошадь» вместо «лошадь». В произношении участвуют губы, кончик языка опущен, покоится внизу ротовой полости.

- Носовой. В этом случае вместо «л» произносится «нг». Например, вместо «лес» получается «нгес». Корень языка задевает мягкое нёбо, и воздух направляется в нос, что способствует замене звука.

- Межзубный. Во время произношения кончик языка уходит в пространство между зубами.

- Звук не произносится вовсе. Например, вместо «ложка» выходит «ожка».

Параламбдацизм

Этим термином называют замену верного звука «л» другим. Например:

- «г» – произносится «когено» вместо «колено»

- «в» – произносится «стов» вместо «стол»

- «ё» – произносится «ёкоть» взамен «локоть»

- «ль» – произносится «лёжка» вместо «ложка»

Все эти огрехи в произношении лечатся регулярным выполнением упражнений с логопедом и дома. Специалисты зачастую обходятся недешево, но есть случаи, когда всего один урок с врачом по постановке речи дает положительный результат, а закреплением уже можно заниматься в домашних условиях.

Почему нужно ставить звук «Л»

Нарушение речи – даже в отдельных звуках – вовсе не безобидный дефект, оно способно привести к затруднению развития: ребенок будет сложно обучаться письму и чтению (врачи называют такое расстройство дислексией и дисграфией), к отставанию в учебе. Дети, не выговаривающие буквы, часто становятся объектом насмешек и передразниваний, чего хотелось бы избежать каждому родителю и самому ребенку. Поэтому лучшим вкладом в будущее малыша будет работа над произношением.

Причины неправильного произношения «Л»

Необъяснимых причин дефекта речи не бывает. Врачи выделяют всего три главных условия, при которых дети не могут произносить «л» правильно:

1. В речи ребенок не воспринимает «Л» фонематически.

Фонематический слух – это то, что позволяет человеку отличать один звук речи от другого, верно слышать слова и хорошо их понимать. Врачи рекомендуют развивать этот слух у младенцев с самого рождения. То есть, с детьми нужно разговаривать, не коверкая слова, чтобы они слышали то, что в дальнейшем будет использовано в повседневной речи. Нужно помнить, что на основе устной речи формируется и письменная. Фонетический слух, таким образом, влияет на будущие навыки чтения и письма. В норме к 4 годам ребенок должен уверенно отличать один звук от другого и не путать «ночку» с «дочкой» и «мишку» с «мышкой».

2. Вторая причина неверного произношения «л» – короткая подъязычная связка, обусловленная анатомическим строением.

3. Неумение говорить «л» также может быть следствием слабых мышечных тканей языка.

Не стоит забывать и о том, что для двух-трехлетних детей ошибки в речи на «л» считаются нормой. Формирование правильного произношения «Л» относится к старшему возрасту – к 4 и даже 6 годам.

Правильная артикуляция «л»

При произношении любого звука работают те или иные органы. Совокупность их действий, нужных для того, чтобы речевой аппарат издал определенный звук, и называется артикуляцией. Какие же органы участвуют в правильном произношении звука «л»? Это и губы, и зубы, и язык. Задействованы все важные артикуляционные инструменты. При верном произношении «л» происходит следующее:

- Губы занимают то положение, которое продиктовано последующими согласными и гласными

- Кончик языка упирается в верхние резцы или их десны

- Края нёба, губ и всей ротовой полости не соединяются с верхними резцами, поэтому сбоку получаются проходы для выдыхаемого воздуха

- корень языка при произношении твердого «Л» поднимается

- мягкое нёбо тоже поднято, им закрыт проход в носовую полость

- голосовые связки должны быть сомкнуты, ощущается их вибрация

При соблюдении всех этих условий получается верное произношение твердого звука «л». Для мягкого же существует ряд условий:

- Поднят не корень языка, а переднесредняя часть его спинки

- Происходит смыкание не только кончика языка с деснами, но и бОльшей части спинки языка с альвеолами

- Зачастую мягкое «л» получается, если опущен кончик языка, а передняя часть спинки смыкается с альвеолами

Некоторые дефекты речи можно исправить методом подражания. То есть, научив ребенка повторять звуки, слога и слова на слух. Как отмечают специалисты, в случае со звуком «л» использование только этого метода не подойдет. Именно из-за сложной артикуляционной работы органов. Работать над их постановкой придется точечно. Особенно, если сложности возникают из-за слабой мышечной ткани языка.

Ошибки при попытке произнести «л»

Среди ошибок при произношении «л» есть наиболее распространённые. Они встречаются и у детей, и у взрослых, но исправить их лучше всего в юном возрасте, когда речевой аппарат только подлежит настройке. Самые популярные ошибки:

- Вместо «л» звучит «ы». Например, слово «ложись» будет произноситься как «ыожись». Это происходит оттого, что язык слишком оттянут в глубину ротовой полости.

- Взамен «л» произносится сочетание звуков «ува». Так, «взяла» превратится в «взяува». Здесь неправильно поставлены губы.

- Подмена «л» звуком «р». К примеру, «рекарство» вместо «лекарство».

- Вместо «л» слышится звук, похожий на «ф» или на «н». Это происходит вследствие резкого, форсированного выдоха и участии в артикуляции щек или носа.

Предварительные артикуляционные упражнения

Перед тем, как перейти непосредственно к упражнениям на постановку звука «л», специалисты советуют сделать серию заданий на артикуляцию, так называемую артикуляционную гимнастику, предваряющую подход к взятию звука «л». Это своеобразная настройка речевого аппарата на овладение непокорным звуком. Здесь идет работа над движениями губ и языка.

Для начала ребенку рассказывают и показывают строение рта: губы, верхняя и нижняя; за ними зубы, верхние и нижние; наверху – бугорок; за ним твердое нёбо, оно продолжается мягким нёбом и обрывается нёбной занавеской, на которой есть язычок. Если у ребенка выявлен ламбдацизм в любом варианте, то для начала необходимо сделать следующие артикуляционные упражнения (выполнять каждый день перед зеркалом под счет от одного до пяти, по пять-десять минут два раза в день):

- «Улыбка» – развести губы в улыбку, обнажив верхние и нижние зубы.

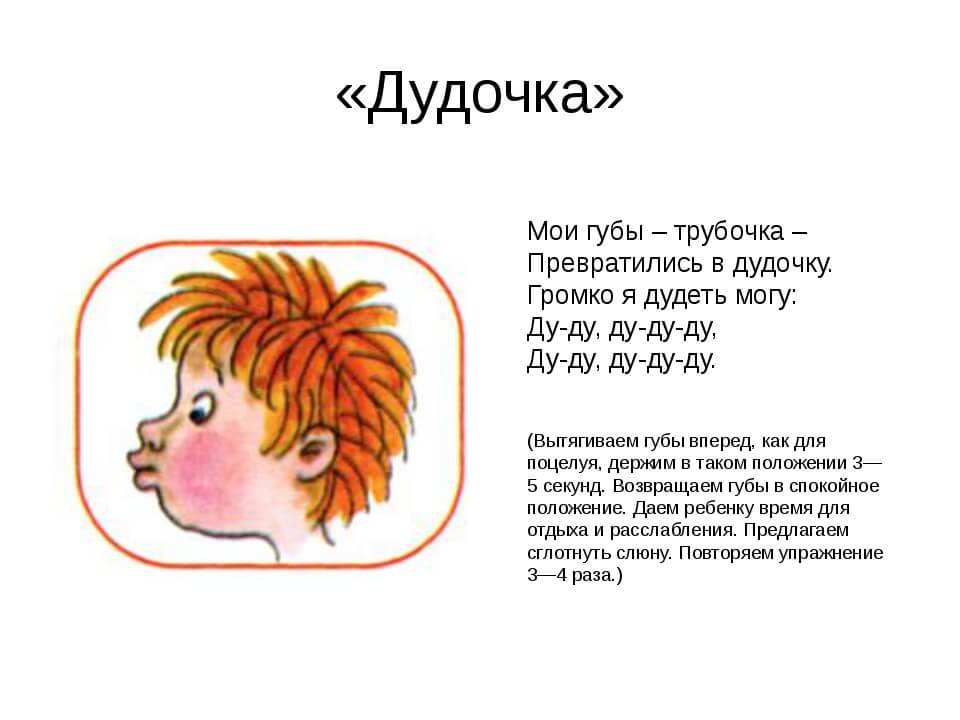

- «Трубочка» – губы сомкнуты и вытягиваются вперед.

- «Наказание языка» – язык остается на нижней губе, его пошлепывают, произнося «Па-па-па».

- «Чистка верхних зубов» (с внутренней стороны) – язык делается широким, им водят из стороны в сторону у верхних бугорков, они же альвеолы.

- «Парус» – кончик языка нужно упереть в ряд передних верхних зубов. Язык похож на гамак, который провис. Двигать языком не нужно, его просто держат в таком положении, считая. Чем дольше удастся продержать, тем лучше.

- «Кошка пьет молоко» – широкий язык облизывает верхнюю губу сверху вниз.

- «Индюк болтун» – все то же самое, что и в упражнении «кошка», но движения быстрые и сопровождаются звуками «бл-бл-бл-…».

- «Качели» – с приоткрытым ртом нужно широко улыбнуться. На счет «1-2» кончик языка упирается в верхние, а потом в нижние резцы (с их внутренней стороны).

- «Лошадка» – щелкают широким кончиком языка на нёбе за верхними передними резцами. Рот открыт, но нижняя челюсть абсолютно не двигается.

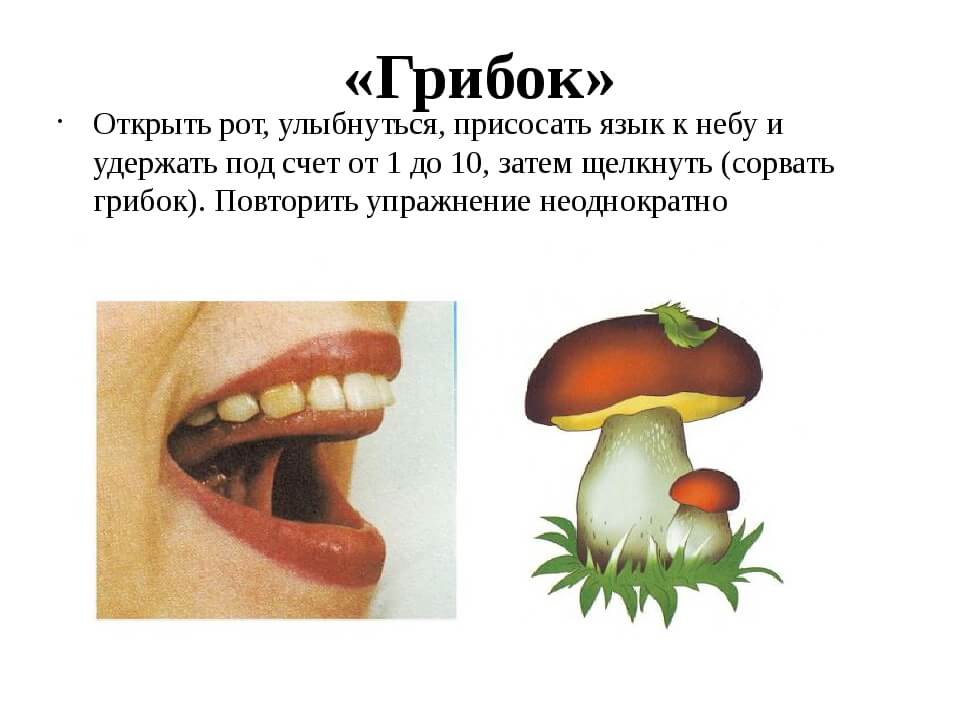

- «Грибок» – язык как будто приклеен к нёбу, подъязычная уздечка натянута.

Рекомендуется проводить такую гимнастику от двух до четырех недель. Таким образом вырабатывается навык фиксировать необходимую артикуляционную позу, точно совершать все движения и следить за губами, языком и всем речевым аппаратом.

Логопедические упражнения на звук «Л»

После овладения артикуляционной гимнастикой можно переходить непосредственно к постановке звука «л». Упражнения используются следующие:

1. Метод подражания: ученику показывают, как правильно артикулировать звук «л». Улыбнувшись, приоткрыв рот, разомкнуть зубы так, чтобы между верхними и нижними зубами можно было поместить палец. Широкий кончик языка поднимается и прижимается к бугоркам, воздух при выдохе идет вдоль боков, щеки вибрируют. Ребенок произносит «л» вслед за взрослым. Звук должен получаться, когда язык оторван от бугорков.

2. Постановка от межзубного звука (этот метод не применяется, если дефект из-за межзубного ламбдацизма). Взрослый рассказывает сказку «О пароходике, который учился гудеть».

«Давным-давно по морю наравне с большими пароходами плавал совсем крошечный. Он делал все то же самое, что и взрослые, но никто не обращал на него внимания. Всё потому, что он не умел говорить – гудеть по-пароходному. Вместо красивого «Л» он издавал какие-то непонятные и очень робкие звуки. Однажды пароходик решил все-таки научиться разговаривать и гудеть как большой. Он учился, произнося: «У!О! Все не то». Никто ему не отвечал и гудка не получалось. Пароходик так расстроился, что прикусил свой язычок и сказал: «Ы». Тогда случилась удивительная вещь: над морем пронеслось четкое и ясное «Л». Это сказал пароходик. Он подумал: «Наверное, показалось» и попробовал еще раз. Опять прикусил язычок и сказал: «Ы». Получилось красивое «Л». И вдруг ему со всех сторон стали отвечать большие пароходы: «Л!» «Л!». Так о крохе-пароходе узнали все большие корабли, и его стало слышно на всё море».

Прослушав эту сказку, ребенок, выполняет все действия за пароходиком. У него, как и у сказочного персонажа, может, и не сразу, но должен получиться звук «Л». После того, как это случилось, его нужно соединять с гласными. Разрешается в обратном порядке ИЛ, ЫЛ, ОЛ и т.п.

3. Метод при двугубном ламбдацизме.

В этом упражнении главное – научиться подчинять себе непослушные губы. Часто именно они виноваты в плохом произношении – вытягиваются в трубочку, заворачиваются и дают на выходе звук «в». Логопеды связывают неумение правильно ставить губы с долгим отлучением от соски. Рекомендуются упражнения «Улыбка» и «Заборчик»: губы специально максимально растянуты в улыбке, передние зубы обнажены и сжаты. Такое положение нужно зафиксировать и держать на счет как можно дольше. Без помощи взрослого поначалу здесь не обойтись – нужно придерживать губы, разводя их в улыбку.

4. Постановка «Л» от мягкого «Ль»

На первых порах обучение возможно произношением мягкого звука взамен правильного «Л». Потом его следует «прибирать», обучая ребенка произносить слоги ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛА, дотрагиваясь концом языка до верхней губы. И постепенно убирая его за верхние зубы. Рекомендуется массаж мышц вокруг рта и их легкие пошлепывания пальцами.

Три упражнения для расслабления мышц:

- «Лошадь фыркает» – сильно дуть на губы, подражая лошади.

- «Рыба» – шлепать губами друг о друга, подражая рыбке.

- «Устал» – сильно дуть на приоткрытые губы.

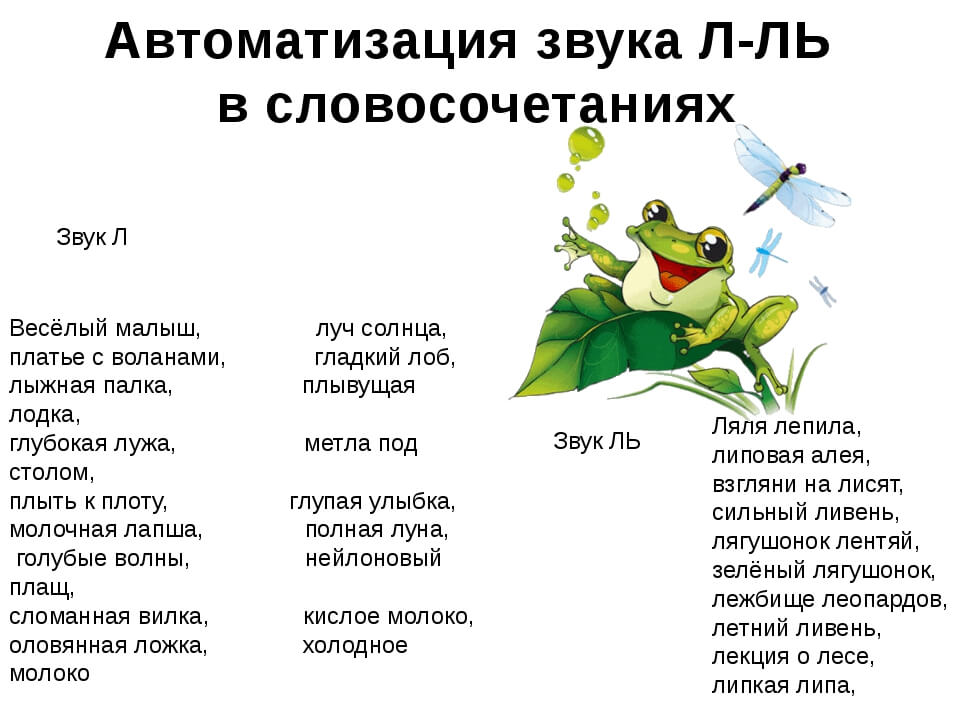

Автоматизация звука «Л»

Чтобы закрепить звук после как минимум месяца работы, нужно использовать следующие способы:

- Произносить мягкие слога и слова. По примеру: «ЛЮ: люлька, люди, люблю.»

- Заучить и говорить чистоговорки. «ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ – лежали листья на земле» и другие. Их можно сочинять самим.

- Придумать и повторять потешные стихи и скороговорки на «л».

- Когда звук получается в прямых слогах, нужно закреплять его в обратных. ОЛЬ, ЫЛЬ и др.

Обязательно контролировать положение языка у зеркала. И не перегружать тексты словами с буквой «Р». Ребенок должен сосредоточиться на одном сложном звуке.

Автоматизация твердого «Л» происходит по аналогии. Сначала ребенок повторяет за взрослым, потом делает упражнения сам.

Предложенные выше упражнения можно проделывать самостоятельно дома. Но если улучшения не происходит, обязательно следует пойти к логопеду.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Ламбдацизм – это фонетическое нарушение, выражающееся в ненормативном произношении [Л] и [Л’]. Проявляется искажением (межзубным, носовым, двугубным, губно-зубным) или отсутствием названных речевых звуков. Встречается в структуре дислалии, дизартрического синдрома, ринолалии. Дефектное звукопроизношение выявляется при речевом обследовании. Логопедическая коррекция ламбдацизма проводится с использованием артикуляционной гимнастики, логомассажа, дифференцированных приемов звукопостановки, специальных упражнений на автоматизацию вызванного звука.

Мягкий сонор [Л’] появляется в речи ребенка на втором-третьем году жизни, твердый [Л] – в 5-6 лет, что связано с более сложной артикуляцией, требующей сильных мышц кончика языка и его верхнего подъема. При отсутствии либо искаженном произнесении фонемы диагностируется ламбдацизм, при ее заменах другими звуками речи – параламбдацизм. Наряду с сигматизмами и ротацизмами, дефекты произношения [Л-Л’] относятся к наиболее частотным звуковым искажениям среди дошкольников с речевыми нарушениями (от 10% при дислалии до 46,7% при стертой дизартрии).

Причины ламбдацизма

Недостатки произношения [Л-Л’] характерны для детей, страдающих функциональной и механической дислалией, дизартрическими расстройствами, открытой ринолалией. К ламбдацизму могут приводить органические дефекты периферических речевых органов, нарушение мышечной иннервации, функциональная недостаточность звукопроизношения:

- Укороченная подъязычная связка. Не позволяет осуществить подъем языка вверх, необходимый для формирования нужного артикуляционного уклада. В результате ребенок находит доступную компенсаторную позицию (межзубную, губно-зубную и т. д.), которой заменяет правильную артикуляцию.

- Макроглоссия и микроглоссия. При недоразвитии языка становится невозможным или затруднительным произнесение всех язычных фонем, в т. ч. зубных [Л-Л’]. Малые размеры органа делают невозможным сближение языка с верхними резцами. При массивном языке затруднен как его верхний подъем, так и сужение кончика.

- Изменение мышечного тонуса. При дизартрии язык может быть вялым, паретичным или напряженным, спастичным. Эти факторы существенно искажают артикуляцию. Также нарушается тонус круговой мышцы рта, что сопровождается трудностями произвольного размыкания и удержания губ.

- Небные расщелины. Компенсаторными особенностями при ринолалии являются высокий подъем корня языка, смещение артикуляции в глубину полости рта, неучастие кончика языка в образовании звуков. [Л] обычно отсутствует или оказывается двугубным.

- Снижение слуха. Тугоухость может сопровождаться как смешением и заменами звука ввиду нарушения акустической дифференцировки, так и искаженным произнесением из-за неточности, смазанности артикуляции.

- Прочие причины. К ламбдацизму может приводить несформированность правильных речевых кинестезий в результате речевой депривации, болезненности детей. Другая причина ‒ копирование неправильного звукопроизношения, в т. ч. диалектных особенностей в билингвальной среде.

Фонетическая характеристика звуков [Л] и [Л’]

Звук [Л] – согласный, смычно-проходной, ротовой, переднеязычный. При его артикуляции губы принимают положение полуулыбки, зубы размыкаются. Язык седловидно изогнут, узким кончиком упирается в основание верхних резцов. Края языка образуют щель с боковыми зубами, через которую выходит воздух. Голосовые складки сближены и производят вибрацию, образуя голос. Это единственная фонема в русском языке, которая произносится узким языком.

При произнесении [Л’] кончик языка поднят к альвеолам и более напряжен. Передне-средние отделы спинки языка сближены с небом, давая смягчение (палатализацию).

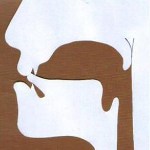

Положение языка при произношении звука [Л]

Виды ламбдацизма

Твердый [Л] артикуляторно наиболее сложен, поэтому нарушается намного чаще, чем его мягкая пара. В логопедии описаны следующие разновидности ламбдацизма:

- Двугубный (губно-губной). Наиболее распространенный фонетический недостаток. Язык не участвует в артикуляции, звук образуется сближенными губами, в результате чего получается подобие английского [W].

- Губно-зубной. Нижняя губа сближается с верхними зубами, вследствие чего слышится звук, похожий на [В].

- Межзубный. Кончик языка просунут между нижними и верхними резцами, однако межзубный [Л] на слух не отличается от правильно артикулируемого.

- Носовой. Задняя часть спинки языка смыкается с мягким небом, при этом воздух выходит через носовую полость, отчего звучание напоминает [Н] или сочетание «НГ».

- Боковой. Произношение сопровождается раздуванием щек (иногда с одной стороны) и дополнительными шумными призвуками. Нередко сочетается с боковым ротацизмом и сигматизмом шипящих.

- Смягченный. Вместо твердой фонемы произносится ее полусмягченный вариант.

Кроме перечисленных видов ламбдацизма, сонор [Л] может полностью отсутствовать в речи. Также встречается нижний вариант произношения, при котором кончик языка не поднимается вверх. В последнем случае звук не искажается, поэтому такое нарушение может не подвергаться коррекции. К параламбдацизмам относятся замены [Л] на [Ы], [У], [В], [J], [Р].

Диагностика

Задача определения причин и вида ламбдацизма реализуется в ходе логопедической диагностики. При необходимости уточнения медицинских аспектов патологии назначаются консультации детского стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, невролога, отоларинголога. Для изучения речевого статуса осуществляется:

- Осмотр периферических речевых органов. Логопед визуально оценивает строение языка, неба, губ, обращает внимание на мышечный тонус. Ребенка просят произвести определенные упражнения, позволяющие судить о подвижности органов речи, точности и переключаемости движений. В рамках такого осмотра устанавливаются возможные причины ламбдацизма, выдвигается диагностическая гипотеза.

- Анализ фонематического слуха. Необходим с целью дифференциации ламбдацизма и параламбдацизма. Для проверки речевого слуха используются логопедические приемы повторения, называния, показа. Различение фонем проверяется в слогах и словах.

- Оценка фонетической стороны речи. На данном этапе производится проверка произношения всех звуков: определяется вид ламбдацизма, выявляются сопутствующие звуковые дефекты. На основании результатов обследования намечается план и последовательность коррекции.

Артикуляционная гимнастика

Коррекция

Медицинская помощь

Участие медицинских специалистов может потребоваться при ламбдацизме, обусловленном стоматологическими проблемами, неврологическими патологиями (ДЦП), тугоухостью. Так, при укороченной уздечке в некоторых случаях необходимо предварительное проведение френулопластики, при расщелине неба – уранопластики. Снижение слуха требует адекватного подбора слухового аппарата. В случае нарушения мышечной иннервации логопедической работе предшествует комплекс медикаментозного, физиотерапевтического лечения, массажа.

Логопедическая помощь

Прежде чем приступить к постановке нормативного звукопроизношения, проводится подготовительная работа по формированию правильной артикуляционной позы, развитию фонематического слуха. На первом этапе коррекции ламбдацизма используются следующие логопедические приемы:

- Артикуляционная гимнастика. Включает упражнения для развития круговых мышц губ («Улыбочка», «Трубочка»), мышц языка («Иголочка», «Часики»), растягивания подъязычной связки («Лошадка», «Грибок»), выработки верхнего положения языка («Маляр», «Качели», «Индюк») и др. Также необходимо уделять внимание правильному речевому выдоху (упражнение «Пароход»).

- Отработка базовых звуков. Опорными фонемами для [Л] служат [Т] – дает правильное положение языка и [Ы] – обеспечивает правильную подачу воздушной струи.

- Логопедический массаж. Показан при недостаточной подвижности языка, слабости кончика и боковых краев, спастичности спинки. Обычно такие проблемы наблюдаются при дизартрии. Наиболее эффективным в этом случае является зондовый логомассаж.

К звукопостановке приступают после завершения подготовительного этапа. При различных формах ламбдацизма используют дифференцированные способы и приемы: по подражанию, на основе базовых звуков, с помощью постановочных зондов.

Как только звук [Л] будет получен, переходят к его закреплению в слогах (прямых, обратных, с сочетанием согласных), словах, чистоговорках, рассказах. Этап дифференциации необходим только в случаях параламбдацизма. Длительность коррекционно-логопедических занятий зависит от причины и механизма ламбдацизма, наличия других фонетических дефектов, нуждающихся в исправлении.

Ламбдацизм

Ламбдацизм – это фонетическое нарушение, выражающееся в ненормативном произношении [Л] и [Л’]. Проявляется искажением или отсутствием названных речевых звуков.

Логопедическая коррекция ламбдацизма проводится с использованием артикуляционной гимнастики, логомассажа, дифференцированных приемов звукопостановки, специальных упражнений на автоматизацию вызванного звука.

Причины ламбдацизма

- Укороченная подъязычная связка. Не позволяет осуществить подъем языка вверх, необходимый для формирования нужного артикуляционного уклада.

- Макроглоссия и микроглоссия. При недоразвитии языка становится невозможным или затруднительным произнесение всех язычных фонем, в т. ч. зубных [Л-Л’].

- Изменение мышечного тонуса. При дизартрии язык может быть вялым, паретичным или напряженным, спастичным. Эти факторы существенно искажают артикуляцию.

- Небные расщелины. Компенсаторными особенностями при ринолалии являются высокий подъем корня языка, смещение артикуляции в глубину полости рта, неучастие кончика языка в образовании звуков. [Л] обычно отсутствует или оказывается двугубным.

- Снижение слуха. Тугоухость может сопровождаться как смешением и заменами звука

- Прочие причины. К ламбдацизму может приводить несформированность правильных речевых кинестезий в результате речевой депривации, болезненности детей. Другая причина ‒ копирование неправильного звукопроизношения.

Виды ламбдацизма

Твердый [Л] артикуляторно наиболее сложен, поэтому нарушается намного чаще, чем его мягкая пара. В логопедии описаны следующие разновидности ламбдацизма:

Двугубный (губно-губной). Наиболее распространенный фонетический недостаток. Язык не участвует в артикуляции, звук образуется сближенными губами, в результате чего получается подобие английского [W].

Губно-зубной. Нижняя губа сближается с верхними зубами, вследствие чего слышится звук, похожий на [В].

Межзубный. Кончик языка просунут между нижними и верхними резцами, однако межзубный [Л] на слух не отличается от правильно артикулируемого.

Носовой. Задняя часть спинки языка смыкается с мягким небом, при этом воздух выходит через носовую полость, отчего звучание напоминает [Н] или сочетание «НГ».

Боковой. Произношение сопровождается раздуванием щек (иногда с одной стороны) и дополнительными шумными призвуками. Нередко сочетается с боковым ротацизмом и сигматизмом шипящих.

Смягченный. Вместо твердой фонемы произносится ее полусмягченный вариант.

Кроме перечисленных видов ламбдацизма, сонор [Л] может полностью отсутствовать в речи. Также встречается нижний вариант произношения, при котором кончик языка не поднимается вверх. В последнем случае звук не искажается, поэтому такое нарушение может не подвергаться коррекции. К параламбдацизмам относятся замены [Л] на [Ы], [У], [В], [J], [Р].

Диагностика ламбдацизма

Задача определения причин и вида ламбдацизма реализуется в ходе логопедической диагностики. При необходимости уточнения медицинских аспектов патологии назначаются консультаци стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, невролога, отоларинголога. Для изучения речевого статуса осуществляется:

Осмотр периферических речевых органов. Логопед визуально оценивает строение языка, неба, губ, обращает внимание на мышечный тонус. Пациента просят произвести определенные упражнения, позволяющие судить о подвижности органов речи, точности и переключаемости движений. В рамках такого осмотра устанавливаются возможные причины ламбдацизма, выдвигается диагностическая гипотеза.

Анализ фонематического слуха. Необходим с целью дифференциации ламбдацизма и параламбдацизма. Для проверки речевого слуха используются логопедические приемы повторения, называния, показа. Различение фонем проверяется в слогах и словах.

Оценка фонетической стороны речи. На данном этапе производится проверка произношения всех звуков: определяется вид ламбдацизма, выявляются сопутствующие звуковые дефекты.

Коррекция ламбдацизма

Медицинская помощь

Участие медицинских специалистов может потребоваться при ламбдацизме, обусловленном стоматологическими проблемами, неврологическими патологиями (ДЦП), тугоухостью. Так, при укороченной уздечке в некоторых случаях необходимо предварительное проведение френулопластики, при расщелине неба – уранопластики. Снижение слуха требует адекватного подбора слухового аппарата. В случае нарушения мышечной иннервации логопедической работе предшествует комплекс медикаментозного, физиотерапевтического лечения, массажа.

Логопедическая помощь

Прежде чем приступить к постановке нормативного звукопроизношения, проводится подготовительная работа по формированию правильной артикуляционной позы, развитию фонематического слуха. На первом этапе коррекции ламбдацизма используются следующие логопедические приемы:

Артикуляционная гимнастика. Включает упражнения для развития круговых мышц губ, мышц языка, растягивания подъязычной связки, выработки верхнего положения языка и др. Также необходимо уделять внимание правильному речевому выдоху.

Отработка базовых звуков. Опорными фонемами для [Л] служат [Т] – дает правильное положение языка и [Ы] – обеспечивает правильную подачу воздушной струи.

Логопедический массаж. Показан при недостаточной подвижности языка, слабости кончика и боковых краев, спастичности спинки. Обычно такие проблемы наблюдаются при дизартрии. Наиболее эффективным в этом случае является зондовый логомассаж.

К звукопостановке приступают после завершения подготовительного этапа. При различных формах ламбдацизма используют дифференцированные способы и приемы: по подражанию, на основе базовых звуков, с помощью постановочных зондов.

Как только звук [Л] будет получен, переходят к его закреплению в слогах, словах, чистоговорках, рассказах. Этап дифференциации необходим только в случаях параламбдацизма. Длительность коррекционно-логопедических занятий зависит от причины и механизма ламбдацизма, наличия других фонетических дефектов, нуждающихся в исправлении.

Столкнувшись с такой проблемой, как ламбдацизм, не нужно ее стесняться, и тем более пускать на самотёк. Современные методики лечения, квалифицированные специалисты, индивидуальный подход к каждому клиенту и комплексное обследование многопрофильного центра “Академия XXI век.Речь.Интелект” помогут справиться с данной задачей. Наш главный специалист и руководитель проекта − Данилкина Маргарита Юрьевна − потомственный дефектолог, известный логопед, нейропсихолог, олигофренопедагог, специалист по развитию интеллекта, реабилитации, диагностике и коррекции нарушений развития детей и взрослых, автор уникальных методик развития детей в условиях сенсорно-эмоциональной игровой экспансии и опережающего развития, профессор, действительный член Европейской академии с естественных наук (Ганновер).

Не существует нерешаемых задач, есть просто ленивые специалисты. Профессор Данилкина Маргарита Юрьевна имеет множество научных работ по очень сложным диагнозам. Читая лекции в различных университетах мира и проводя практические работы. Новые методики позволяют достичь удивительных результатов.

Обращайтесь к нам в центр, и вы увидите, что вместе нам и горы по плечу.

Последовательность коррекционной работы при исправлении ламбдацизма у детей дошкольного возраста с фонетическим недоразвитием речи

Введение

Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. В процессе речевого развития формируются высшие формы познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению. Неправильное звукопроизношение является одним из самых частых проявлений речевой патологии. Дефекты звукопроизношения встречаются почти при любом нарушении речи, к тому же они оказываются наиболее элементарными проявлениями всего речевого нарушения и потому наиболее легко уловимыми. Около 40% российских детей в возрасте пяти лет (когда фонетическая сторона речи должна быть сформирована), по-прежнему, неверно произносят звуки родного языка (Т. Б. Филичева) [16]. Причем число дошкольников, имеющих фонетические нарушения, возрастает. По данным М. А. Александровской для детей в возрасте от 5 до 9 лет неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого звука, практически же оно чаще всего встречается в группах: свистящих — 22 %, шипящих — 24%, р — 26 %, л — 10%, звонких — 4,5%, задненёбных — 1 %, й — 1,5% . Указанная закономерность в распределении дефектов произношения связана с большей или меньшей сложностью артикуляционной работы, необходимой для произношения этих звуков, и сложностью их звучания.

Возникновение неправильного звукопроизношения может объясняться на основе как моторных, так и сенсорных нарушений, центрального или периферического характера. Волкова Л.С. считает [1], что необходимо учитывать:

1) изменения в строении артикуляторного аппарата и многообразные нарушения иннервации мышц, участвующих в артикулировании;

2) снижение периферического слуха и нарушения слухового восприятия центрального характера. [1]

Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное значение в последующей жизни ребенка. Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как память, мышление, воображение, а также сформировать комплекс неполноценности, выражающийся в трудности общения.

Своевременное устранение недостатков произношения поможет предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма, которые могут возникнуть из-за дефектов речи. Методика преодоления дефектов звукопроизношения в логопедии наиболее разработана. Очень много сделано в этом отношении проф. Ф. A. Pay, проф. М. Е. Хватцевым и др.

Фонетическое недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом — это такая речевая патология, при которой происходит нарушение звукового оформления речи при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися артикуляторными позициями. Причиной искаженного произнесения звуков обычно являются недостаточная сформированность или нарушения артикуляторной моторики.

Исходя из вышеперечисленных фактов, мы сформулировали тему нашего исследования: «Последовательность коррекционной работы при исправлении ламбдацизма у детей дошкольного возраста с фонетическим недоразвитием речи».

Объектом нашего исследования будет являться фонетическое недоразвитие речи.

Предмет исследования — коррекционная работа по исправлению ламбдацизма у детей дошкольного возраста с фонетическим недоразвитием речи.

Цель работы — выявить особенности организации коррекционной работы по устранению различных видов ламбдацизма у детей дошкольного возраста с фонетическим недоразвитием речи.

Задачи исследования:

1.Проанализировать психологическую, педагогическую, методическую литературу по теме исследования.

2.Дать характеристику основным понятиям работы.

3 .Выявить особенности организации логопедической работы по устранению различных видов ламбдацизма при фонетическом недоразвитии речи.

1. Теоретические основы коррекционной работы по устранению различных видов ламбдацизма при фонетическом недоразвитии речи.

1.1 Психолого-педагогическая характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи.

В теории и практике логопедии под фонетическим недоразвитием речи (у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается звуковое (фонемное) оформление речи при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики.

Филичева Т. Б., Туманова Т. В. определяют, что фонетическим нарушением считается, если у ребенка нормальный физический слух, достаточный запас слов, если он правильно строит предложения и согласовывает в них слова, если речь его четкая, несмазанная, но имеется дефектное произношение звуков [16].

Анализ данных логопедической практики детей с ФНР позволил установить, что самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие группы звуков: свистящие (с, с’, з, з’, ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л’, р, р’, j), заднеязычные (к, к’, г, г’, х, х’), звонкие (в, з, ж, б, д, г), мягкие (т’, д’, н’).

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только шипящие или только сонорные. Такое нарушение звукопроизношения определяется как простое (частичное), или мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например, свистящие и сонорные. Такое нарушение звукопроизношения определяется как сложное (диффузное), или полиморфное. В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения звуков:

- искаженное произношение звука (пример: р горловой, когда звук образуется вибрацией мягкого нёба, а не кончика языка);

- отсутствие звука в речи ребенка, т. е. неумение произносить его

(пример: «коова» (корова);

- замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного языка (пример: «колова» (корова).

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики. При этом дети не могут правильно выполнять движения органами артикуляционного аппарата, особенно языком, в результате чего звук искажается, произносится неточно. Подобные нарушения называются фонетическими.

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. Указания на это содержится в работах ряда исследователей: Т.Б.Филичева, Л.С.Волкова, С. Н. Шаховская, Каше Г. А., Фомичёва М. Ф. Ими было организовано углубленное психолого-педагогическое исследование данной категории детей и предложена специфика коррекционной работы, которая заключается в следующем.

1.2. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.

Этапы работы:

Перед работой по коррекции звукопроизношения проводится логопедическое обследование речи дошкольников.

Коррекция звукопроизношения проводится поэтапно:

- Подготовительный этап.

- Основной этап:

- постановка звука;

- автоматизация звука;

- дифференциация звуков;

(в случаях замены одного звука другим или смешения)

На каждом последующем этапе одновременно с отработкой нового идет частичное повторение материала предыдущего этапа. Как показывают данные исследований логопедов, психологов и педагогов [4] к концу дошкольного возраста ребенок с ФНР обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. Звукопроизношение воспитанника соответствует возрасту. У ребёнка развита артикуляционная, мелкая и общая моторика. Он осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам, правильно употребляет грамматические формы слова, усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира, умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого), умеет подбирать однокоренные слова.

1.3 Артикуляционный профиль звука Л.

Ламбдацизм – это недостатки произношения звуков [л] и [л’], является фонетическим нарушением. Ламбдацизм относится к мономорфным нарушениям.

Звук л — по наличию преграды – согласный. По работе небной занавески — ротовой. По способу образования — смычно-проходной. По месту образования — язычно-альвиолярный. По степени участия голоса – сонорный. Норма артикуляции: губы нейтральны, расстояние между верхними и нижними резцами 2 — 4 мм, кончик языка поднят и прижат к основанию верхних резцов, средняя часть языка опущена а задняя поднята, боковые края опущены, язык в форме седла. Воздушная струя проходит по бокам. Голосовые складки сомкнуты и вибрируют, мягкое небо поднято и образует небно-глоточный затвор. Артикуляция мягкого л отличается от твердого тем, что губы при его произнесении несколько оттягиваются в стороны. Передне-средняя часть спинки языка поднимается по направлению к твердому нёбу и несколько продвигается вперед, задняя часть спинки языка вместе с корнем значительно продвинута вперед и опущена.

1.4 Типичные формы ламбдацизма.

Существует несколько форм ламбдацизма.

- Отсутствие звуков [л] и [л’]. Речь ребёнка, пропускающего звук [л], будет звучать так: «Мышка весео жиа, на пуху в угу спаа. Мышка еа сыр и сао, но всё мышке быо мао».

- Межзубное произношение. Слышится акустически правильный звук, а артикуляция звука изменена, кончик языка находится между резцами.

- Носовое [л] в виде заднеязычного носового звука. Произношение резко отличается от правильного и по артикуляции и на слух. Язык прикасается к заднему небу, воздушная струя частично или полностью проходит через нос, как при звуке [н]. Слышится два нечетких звука: [нг]. Речь ребёнка будет звучать так: « Мышка весенго жинга, на пуху в угнгу спанга. Мышка енга сыр и санго, но всё мышке бынго манго».

- Губно-губное (двугубное) произношение. Акустически напоминает звук [у], встречающийся в некоторых диалектах, или звук [w], свойственный фонетическому строю английского языка. В этом случае звук произносится с участием губ, кончик языка опущен, лежит на дне ротовой полости.

- Губно-зубное произношение, напоминающее звук [в]. Нижняя губа приближается к верхним зубам, кончик языка лежит на дне ротовой полости.

- Боковое одностороннее произнесение [л], когда воздух проходит только с одной стороны языка.

- Смягченное произношение, среднее между твердым и мягким произношением. В этом случае звук [л] произносится с более приподнятой средней частью спинки языка.

Параламбдацизмы. Более многочисленными являются случаи параламбдацизма в виде замен его кратким гласным [ы], фрикативным [г] (как в южнорусских диалектах), мягким и полумягким [л], [j]. Кроме того, звук [л] заменяется звуками [у], [в], [д], [н], [з], [р], [л].

- Замена звука [л] звуком [ы].

При этом виде не правильного произношения задняя часть спинки языка поднята, а кончик опущен. Дети не замечают, что заменяют звук, а взрослые нередко считают, что звук [л] пропускается. Ребёнок говорит: «Мышка весеыо жиыа, на пуху в угыу спаыа. Мышка еыа сыр и саыо, но всё мышке быыо маыо».

- Замена звука [л] звуком [г].

В этом случае кончик языка не поднимается к верхним резцам, а опускается и оттягивается от нижних резцов, задняя часть спинки языка поднимается и упирается в мягкое небо, вместо того чтобы только приподняться. Речь ребёнка звучит так: «Мышка весего жига, на пуху в уггу спага. Мышка eгa сыр и саго, но всё мышке быго маго».

- Замена звука [л] звуком [j].

При этом нарушении кончик языка остается внизу, вместо того, чтобы подниматься за верхние резцы, а средняя часть спинки выгибается вверх дугой, вместо того чтобы опускаться. Ребёнок говорит так: «Мышка весеё жия, на пуху в угью спая. Мышка ея сыр и саё, но всё мышке быё мае».

- Замена звука [л] звуком [у].

При нарушении активное участие в образовании звука принимают губы, а не язык. Взрослые часто затрудняются сказать, как ребёнок произносит звук [л], потому что, вытягивая звуки вперед, как при звуке [у], он быстро переходит к следующему звуку в слове и слушающий не успевает заметить, как произносится звук. Но если предложить ребёнку протянуть звук [л], будет легче заметить движение его губ. Если придержать пальцами ребёнка его губы в углах рта, чтобы они были неподвижными, можно легче убедиться в том, что он совсем не может произнести звук [л]. При этой замене речь ребёнка звучит примерно так: «Мышка весеуо жиуа, на пуху в угуу спауа. Мышка еуа сыр и сауо, но всё мышке быуо мауо». Этот недостаток, если его не исправлять, часто остаётся на всю жизнь.

- Замена звука [л] звуком [в].

При такой замене язык не принимает участие в артикуляции, нижняя губа двигается к верхним резцам. Дети и взрослые часто считают, что это не недостаток речи, а лишь нечеткость произношения звука [л]. «Мышка весево жива, на пуху в угву спава. Мышка ева сыр и саво, но всё мышке быво маво».

Вывод к 1 главе.

1. Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) — это нарушение произношения отдельных звуков, одной или нескольких групп звуков (пример: шипящие или шипящие и сонорные) при нормальном физическом слухе. [1]. В результате такого нарушения звук искажается, произносится нечётко. Дети с ФНР не могут спонтанно стать на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям. Им нужна систематическая коррекционная помощь.

2. Коррекция звукопроизношения проводится поэтапно:

- Подготовительный этап.

- Основной этап:

- постановка звука;

- автоматизация звука;

- дифференциация звуков;

На каждом последующем этапе одновременно с отработкой нового идет частичное повторение материала предыдущего этапа.

3. Ламбдацизм – это недостатки произношения звуков [л] и [л’], является фонетическим нарушением. Ламбдацизм относится к мономорфным нарушениям. Существует несколько форм ламбдацизма: отсутствие звуков [л] и [л’], межзубное произношение, носовое [л] в виде заднеязычного носового звука, губно-губное (двугубное) произношение, губно-зубное произношение, боковое одностороннее произнесение [л]. Помимо этого встречаются разные формы замен звука [л] другими звуками-параламбдацизм.

Глава 2. Коррекционная работа при исправлении ламбдацизма.

2.1. Подготовительный этап при исправлении ламбдацизма.

Основной целью логопедического воздействия при ФНР является формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи. Чтобы правильно воспроизводить звуки речи (фонемы), ребенок должен уметь:

- узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии (т. е. узнавать звук по акустическим признакам);

- отличать нормированное произнесение звука от ненормированного;

- осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать качество воспроизводимых в собственной речи звуков;

- принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный акустический эффект звука (варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи);

- безошибочно использовать нужный звук во всех видах речи[20].

Логопед должен найти наиболее эффективный путь обучения ребенка произношению.

Для правильного произношения звука [л] необходимо выработать:

- подъем кончика языка вверх;

- подъем задней части спинки языка вверх;

- умение опускать боковые края языка и выдыхать воздушную струю в щель между боковыми краями языка и коренными зубами.

Эти умения отрабатываются при помощи правильно подобранной артикуляционной гимнастики. Так, например, подъем кончика языка вверх вырабатывается с помощью специальных упражнений:

- «Качели-1»: рот открыт, губы в улыбке, широкий язык положить снаружи на верхнюю губу, затем на нижнюю. Кончик языка подворачивать как можно больше.

- «Качели-2». Рот открыт, губы в улыбке, широкий язык вставить между верхней губой и верхними зубами.

- «Качели-3». Рот открыт, губы в улыбке, положить широкий язык за нижние зубы с внутренней стороны, затем поднять широкий язык за верхние зубы с внутренней стороны.

- «Вкусное варенье». Рот открыт, губы в улыбке, широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, затем втянуть язык в рот, к центру неба.

- «Пощелкать кончиком языка». Рот открыт, губы в улыбке, широкий кончик языка прижать к бугоркам за верхними зубами и со щелчком оторвать. Сначала выполнять движения медленно, постепенно темп убыстрять.

- «Беззвучно пощелкать кончиком языка». Рот открыт, губы в улыбке, широкий кончик языка прижимать сначала к бугоркам за верхними зубами и беззвучно отрывать. Сначала выполнять упражнение в медленном темпе, затем в быстром.

- «Индюк». Рот открыт, губы в улыбке. Производить широким передним краем языка движения по верхней губе вперед-назад, стараясь не отрывать язык от губы, кончик слегка загнуть, как бы поглаживать губу. Сначала производить медленные движения, потом убыстрять темп и добавить голос, пока не послышаться звуки бл-бл. [5].

Подъем задней части спинки языка вверх можно добиться, отрабатывая звуки [о], [у], [а] также [ы].

Умение опускать боковые края языка и выдыхать воздушную струю в щель между боковыми краями языка и коренными зубами вырабатывается с помощью упражнения «охотник идет по болоту». Логопед: «У охотника большие резиновые сапоги, он идет по болоту. Под ногами у него хлюпает вот так». Зажав широкий кончик языка передними зубами, выдыхает воздух через щеки, во время выдоха равномерно указательными пальцами обеих рук слегка ударяет себя по щекам, в результате чего слышится хлюпающий звук.

Богомолова А.И. предлагает следующие упражнения артикуляционной гимнастики:

Для губ и челюстей: Открыть широко рот, как при произнесении звука а. Челюсти и губы напряжены и неподвижны. Зубы открыты на ширину полутора пальцев. Язык должен лежать на дне рта. Ребенок должен удерживать это положение некоторое время. Закрыть рот, повторить упражнение.

Для языка: «Болтушка». Напряженным загнутым кончиком языка с включением голоса водить по небу взад и вперед то медленно, то быстро. Зубы разомкнуты на ширину пальца. Губы открыты и не закрывают зубов. Челюсти должны быть неподвижны, работает только язык.

2.2. Постановка звука [л]. Положение органов артикуляционного аппарата при правильном произнесении звука [л].

При произношении звука [л] губы принимают положение последующего гласного. Расстояние между верхними и нижними резцами 2—4 мм. Кончик языка поднят и прижат к основанию верхних резцов (но может занимать и более нижнее положение). Между боковыми краями языка и коренными зубами остается щель для прохода воздушной струи. Корневая часть языка поднята и оттягивается назад, посередине образуется ложкообразная вдавленность.

Создание слухового образа звука

Игровые приемы

— Послушай, как звучит сирена пожарной машины. Милицейская машина подает такой сигнал.

Произносится многократно звук [л].

Формирование зрительного образа звука (л]

Показ артикуляции звука. Показ артикуляционного профиля. Уточнение положения губ, зубов и языка. Описание положения органов артикуляции.

Формирование ощущения положения органов артикуляции

Формирование кинестетического образа звука

Предложить ребенку поднести ладонь ко рту логопеда и ощутить теплую воздушную струю сбоку рта. Показ положения органов артикуляции с помощью пальцев рук. Пальцы правой руки плотно сжать и придать им форму «ковшика» — это наш язычок. Слегка согнуть пальцы левой руки (это как будто наш ротик), затем прикоснуться пальцами правой руки (это как будто наш язычок) к месту соединения пальцев с правой ладонью. Обратить внимание на зазор между ладонями. Эти щелочки с обеих сторон нужны для выхода воздушной струи.

Использование игрушек (обезьянка или какая-либо другая).

— Посмотри, как обезьянка поднимает язычок за верхние зубы.

Как показывают данные исследований логопедов постановку звука [л] можно осуществлять разными методами.

Постановка звука [л] по М.Е. Хватцеву (1959)

Широко открыть рот. Установить суженный кончик языка («жало») к шейкам верхних зубов, тянуть звук [а] громко и нараспев. Одновременно на фоне [а] поднимается и опускается кончик языка, касаясь верхних резцов, а затем верхней десны по несколько раз на один выдох.

Постановка звука [л] по Р.Е. Левиной (1965)

1. Зажать кончик языка между зубами и, не меняя положения языка, протяжно произнести звук [а] или [ы]. Логопед артикулирует перед зеркалом без голоса. При этом положении речевых органов может получиться протяжный звук [л].

2. То же упражнение полезно проделать сначала шепотом с усиленным выдохом, обращая внимание на струю воздуха, выходящую по бокам рта. В случае затруднения предложить ребенку зажать зубами широко просунутый между ними язык и выдыхать воздух таким образом, чтобы раздувались щеки. Добившись цели, следует включить голос. Сначала слышится звук [л] с примесью шума, который в ходе дальнейшей работы постепенно исчезает.

3. Полученная правильная артикуляция звука [л] закрепляется в слогах с гласным [а], сначала в закрытом слоге (ал), затем между гласными (алла) и, наконец, в открытом слоге (ла). Далее включаются слоги с гласными [ы], [о], [у] (алы, ало, алу, лы, ло, лу и т. д.).

4. В случае затруднения в образовании боковых щелей следует использовать зонд или круглую пластмассовую палочку, которые укладываются поперек языка. Ребенку предлагается поднять кончик языка к верхним зубам и произносить звук [ы]. Таким образом может получиться протяжный звук [л]. При этом выдыхаемый воздух устремляется в проходы между боковыми краями языка и верхними коренными зубами, образуемые с помощью зонда или палочки.

Постановка звука [л] по О.В. Правдиной (1973)

1. Тянуть звук [а] и в это время выдвигать язык между зубами, а затем прикусить его посередине.

2. При смягчении звука [л] дать возможность почувствовать напряжение в области плечевого пояса и шеи. Для этого нужно нагнуть голову вперед и в этом положении тянуть звук [л] на возможно низком тоне.

Постановка звука [л] по А.Д. Филипповой, Н.Д. Шуравиной (1967)

1. Ребенку предлагается просунуть кончик языка между зубами, слегка прикусив его. Затем протяжно произнести гласные звуки [у] или [ы]. В результате получается звук, близкий к правильному звучанию звука [л]. Затем к этому звуку присоединятся гласные: л-а, л-ы и т. д.

Межзубное положение языка можно сохранить на первом этапе при произнесении слогов и слов. Когда звук [л] будет слышаться отчетливо, кончик языка перевести за верхние зубы.

2. При мягком произношении звука [л] можно использовать следующий прием: поставить большой палец между подбородком и гортанью (в подбородочную ямочку), произвести легкий нажим и произнести звук [л].

3. Соединить пальцы в замок и надавливать ими на подбородок.

4. Если [л] произносится с участием губ, то движение губ следует задерживать пальцами.

Постановка звука [л] по А.И. Богомоловой (1979)

Губы округлить (придать овальную форму). Зубы разомкнуть на расстоянии 1,5 пальцев. Язык установить в положении «чашечки», не меняя положения, ввести его в рот и загнутым кончиком прикоснуться к альвеолам.

Постановка звука [л] по Л.С. Волковой (1989)

Образец произнесения показывает логопед. Ребенку предлагается слегка раскрыть рот и произнести сочетание ыа. При этом [ы] произносится кратко с напряжением органов артикуляции. После того как ребенок усвоит нужное произнесение, логопед просит произнести это сочетание, но при зажатом между зубами языке. В этот момент слышится сочетание ла. При выполнении задания следить за тем, чтобы кончик языка оставался между зубами. Следует привлечь слуховое внимание к тому звуку, который получился в момент его постановки.

Закрепление слухового образа звука [л] в изолированном звучании

Игровые задания: «Гудок парохода», «Сирена милицейской машины», «Гул самолета».

Основная трудность в постановке звука [л] заключается в том, что, произнося звук правильно, ребенок продолжает слышать прежний свой звук. Поэтому нужно привлекать слуховое внимание ребенка к тому звуку, который получается в момент его постановки. Звук [л] удается получить по слуховому подражанию, если на подготовительном этапе ребенок научился узнавать его и отличать правильное звучание от неправильного. Таким образом, при данном виде дислалии часто используется постановки звука [л] по подражанию и смешанный.

Если по подражанию звук поставить не удается, то используют следующие приемы.

По образцу ребенку предлагают, пользуясь зеркалом, свободно высунуть язык и зажать его между зубами. Затем он должен, не меняя положения языка, произнести протяжно [а] или [ы]. Уже при этом положении речевых органов может получиться протяжный межзубный [л], на что, однако, не следует обращать внимание ребенка, чтобы он не сбился на привычное произношение.

Ребенку предлагается слегка раскрыть рот и произнести сочетание [ыа]. При этом [ы] произносится кратко, с напряжением органов артикуляции (как бы на твердой атаке). Образец произнесения показывает логопед. Как только ребенок усвоит нужное произнесение, логопед просит его снова произнести это сочетание, но при зажатом между зубами кончике языка. В этот момент четко слышится сочетание [ла]. При выполнении задания логопед следит за тем, чтобы кончик языка у ребенка оставался между зубами.

Можно воспользоваться и другим приемом. Используя в качестве базового звука мягкий [л] попросить ребенка несколько раз повторить слог [ля], затем с помощью зонда нажать на среднюю часть спинки языка вниз – вправо или влево, и попросить ребенка произнести несколько раз сочетание [ля]. В момент произнесения регулируйте движение зондом, пока не будет получен акустический эффект твердого [л].

При замене звука [л] на [л’] рекомендуется постановка [л] от [ы], так как в этом случае неправильное звучание зависит от напряжения языка в передне-средней его части, а не в задней. В случаях неуспеха можно использовать следующие приемы: механическая помощь — двумя пальцами указательным и безымянным провести легкий нажим на шею так, чтобы каждый палец приходился в точку у внутреннего края задней трети левой и правой ветвей нижней челюсти; предложить создать некоторое напряжение в области плечевого пояса и шеи, для чего нужно нагнуть голову вперед и в этом положении тянуть звук [л] на возможно низком тоне. Важно обратить внимание на возникающие кинестетические ощущения от подъема корня языка

При замене звука [л] звуком [j] ребенка учат удерживать кончик языка за зубами, крепко прижимая его к верхним зубам, опускать среднюю часть спинки языка, а заднюю поджимать. Чтобы язык принял такое положение, ребенка просят просунуть кончик языка между передними зубами и сказать протяжно [ы] или при открытом рте положить на среднюю часть языка круглую пластмассовую трубочку, а кончик языка поднять за верхние резцы;

При замене [л] на [у] нужно, прежде всего, довести до сознания ребенка, что губы не должны двигаться. Для этого предлагают посмотреть в зеркало на свои губы при неоднакратном произнесении слога [ла]. Затем взрослый сам произносит этот слог и обращает внимание на ребенка на то, что губы не вытягиваются вперед, язык все время виден — он опускается сверху вниз. Ребенку говорят: «Твои губы непослушные. Ты хочешь, чтобы они не вытягивались вперед, а они делают по своему. Давай научим их слушаться. Прикажем губам: вытягивайтесь трубочкой вперед! (Ребенок легко выполняет знакомое ему движение). А теперь растяни губы, как будто ты улыбаешься (это тоже не затруднит ребенка). Вот видишь, губы стали послушными, потому что ты им сказал, что они должны делать». Упражнение повторяется несколько раз, пока ребенок не научится легко переключаться с одного движения на другое в быстром темпе. «А теперь поработаем языком. Посмотри, что будет делать мой язык» (Логопед поднимает язык за верхние зубы, крепко прижимает его кончик, потом опускает, губы все время находятся в положении улыбки). «Сделай и ты так».

При замене [л] на [в] необходимо затормозить движения нижней губы. Для этого ребенка учат сначала опускать её, обнажая зубы, и удерживать в таком положении подсчет от З до 5, потом поднимать к верхним зубам. Эти движения повторяются несколько раз. Если у ребенка не получается, используют механическую помощь: опускают и поднимают нижнюю губу указательным пальцем, поставленным под нее.

При замене [л] на [г] отрабатывают положение кончика языка сначала между зубами, затем — у верхних резцов. Ребенку показывают, в чем ошибка его произношения и чем оно отличается от правильной артикуляции. Логопед говорит: «скажи ла, ла, ла (ребенок произносит «га, га, га»). Видишь, как далеко ушел твой язык? Посмотри, где он у меня. Он прижат к верхним зубам. Сделай и ты так. Скажи [ы], но не опускай язык, а подержи за зубами вот так».

При двугубном или губно-зубном произношении звука [л] необходимо затормозить движения губ вперед, укрепив оскал губ. Если это у ребенка не получается, используют механическую помощь: фиксируют губы в улыбке, прижимая пальцами уголки губ в первом случае, и придерживают нижнюю губу указательным пальцем во втором случае.

При носовом ламбдацизме следует обратить внимание на воздушную струю, выходящую изо рта по бокам языка. Ребенку предлагают перед зеркалом удерживать корень языка внизу, а мягкое нёбо вверху (позевывание, поднимание и опускание задней части языка, поочередное произнесение с открытым ртом: а-н-а-н…). Затем традиционным приемом ставится правильный звук [л]. На первых порах крылья носа зажимают.

2.3. Автоматизация звука [л].

Первые упражнения, направленные на закрепление полученной артикуляции, сводятся к произношению полученного звука в слогах с гласным [а]: сначала в закрытом слоге — «ал», затем между гласными — «ала» и, наконец, в открытом слоге — «ла». Далее вводятся слоги с нелабиализованными гласными [ы], [э], а затем — с лабиализованными [о], [у].

В тех случаях, когда ламбдацизм затрагивает не только [л], но и его мягкую пару [л’], исправление первого звука служит базой для усвоения второго. Последнее обычно легко достигается в открытых слогах с гласными переднего ряда — «ли», «ле», а затем и с другими гласными при сопоставлении слогов, включающих [л] и [л’] («ла-ля», «ло-ле», «лу-лю»).

2.4. Дифференциация звука [л] .

Если при ламбдацизме исправление звука [л] заканчивается этапом автоматизации, то в случаях параламбдацизма необходимо провести полную дифференциацию этого звука и его заменителя (в изолированном положении, в слогах, в словах, во фразовой речи).

Если необходима работа над дифференциацией коррелянтной пары звуков, т.е. в данном случае [л] и [л’], используются:

1. Упражнения по произнесению слов, включающих мягкий и твердый звук

пола – поля,

лавка – лямка,

игла – земля,

лов – Лева.

2. Упражнения, где попеременно предъявляются картинки, содержащие звуки [л] и [л’] и не содержащие их. Дети должны правильно назвать предметы, изображенные на них.

3. Упражнения по дополнению предложений словами, где встречаются звуки [л] и [л’]. Затем идет работа с текстами.

В других случаях параламбдацизма работа по дифференциации звуков идет по такой же схеме. Кроме того, необходимо провести сравнение звуков по фонетическим и артикуляционным признакам, тактильным и мышечным ощущениям. Будут полезны тренировки в произношении слов – паронимов, проводится работа по классификации слов по звукам, также упражнения на самостоятельный подбор слов, содержащих то или иной звук. Т.е. процесс дифференциации строится на операциях сравнения, которые проводятся детьми наиболее успешно.

Выводы по 2главе.

Целью логопедического воздействия при ФНР является формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи. Логопед должен найти наиболее эффективный путь обучения ребенка произношению. Для правильного произношения звука [л] необходимо выработать:

- подъем кончика языка вверх;

- подъем задней части спинки языка вверх;

- умение опускать боковые края языка и выдыхать воздушную струю в щель между боковыми краями языка и коренными зубами.

Эти умения отрабатываются при помощи правильно подобранной артикуляционной гимнастики. Сначала ребенку дают задание по предлагаемому образцу, пользуясь зеркалом, свободно высунуть язык и зажать его между зубами. Затем он должен, не меняя положения языка, произнести протяжно а или ы. Теперь логопед только формулирует инструкцию, а сам артикулирует перед зеркалом без голоса. Уже при этом положении речевых органов может получиться протяжный л, на что, однако, не следует обращать внимание ребенка, чтобы он не сбился на привычное произношение.

Первые упражнения, направленные на закрепление полученной артикуляции, сводятся к произнесению полученного звука в слогах с гласным а: сначала в закрытом слоге(ал), затем между гласными(ала) и, наконец, в открытом слоге(ла). Далее вводятся слоги с гласными ы, о, у (ала, алы, ало, алу, ла, лы, лу и т.д.).

В тех случаях, когда ламбдацизм затрагивает не только л, но и его мягкую пару —л’, исправление первого звука служит надежной базой для усвоения второго. Последнее обычно легко достигается в открытых слогах с гласными переднего ряда(ли, ле), a затем и с другими гласными при сопоставлении слогов, включающихл ил’ (ла-ля, ло-лё, лу-лю).

После того как будет достигнута правильная артикуляция звука л и проделаны упражнения по его закреплению на материале слогов, слов и фраз, в случаях параламбдацизма необходимо провести ряд упражнений, направленных на выработку дифференциации вновь усвоенного звука и того, которым он ранее заменялся.

Заключение.

Формирование произносительной стороны речи — сложный процесс, в ходе которого ребенок учится воспринимать обращенную к нему звучащую речь и управлять своими речевыми органами для ее воспроизводства. Произносительная система очень сложно организована. Овладение ею может осуществляться с отклонениями, в разные сроки, с различной степенью точности, соответствия, приближения к образцу, которым овладевают дети, прислушиваясь к речи окружающих. При этом ребенок встречается с затруднениями, которые большинство детей постепенно преодолевают. Но у некоторых они остаются, что часто приводит к рассогласованности между механизмами слухового контроля и речевыми движениями. Именно здесь требуется квалифицированная логопедическая помощь. В данном исследовании мы рассмотрели понятие ФНР как речевую патологию, при которой происходит нарушение звукового оформления речи при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. Определили этапы работы по коррекции нарушений фонетической стороны речи. Дали характеристику основным понятиям, таким как ламбдацизм, параламбдацизм, изучили разные методы коррекционной работы исправления данного нарушения речи, опираясь на исследования разных авторов. Авторы-исследователи предлагают постановку звука [л] можно осуществлять разными методами. Каждый логопед может подобрать наиболее эффективный в зависимости от индивидуальных особенностей нарушений в произношении звука [л] и строения артикуляционного аппарата ребенка. Таким образом, можно сделать вывод, что цель исследования достигнута и задачи выполнены.

Список использованной литературы:

- Волкова Л.С.Логопедия. М.: Владос, 2002;

- Жукова Н.С. и др. Логопедия — Екатеринбург, 2010.;

- Жукова Н.С. и др. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников/Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. — М.2012;

- Каше Г.А., Филичёва Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи. — М., 2011;

- Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. — М., 2002.;

- Коноваленко В.В., С.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». — М.: Гном-Пресс, 2001г.;

- Логопедия. Теория и практика/ под ред. Д.п.н. профессора Филичевой Т.Б. – Москва: Эксмо, 2017.;

- Логопедия: учебн. для студентов ВУЗов/ под ред. Л.С. Волковой. М., 2007.;

- М. Полякова, Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. Москва., 2008;

- Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов/ под общей ред. Г.В. Чиркиной, М.: АРКТИ, 2003

- Поволяева М.А. Справочник логопеда. — М.: Сфера, 2001.;

- Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], [л], М., 2015.;

- Популярная логопедия: Занятия с дошкольниками /А. С. Герасимова. — 3-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2009.;

- Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах/ Т.В. Пятница. – изд.9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017.;

- Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение. — М.:»ГНОМ и Д», 2000.;

- Филичева Т.Б., Орлова О.С., Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М., 2015.;

- Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения М., 2014.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общая схема автоматизации звуков [л] и [л’]:

1. Произнесение прямых и обратных слогов:

ла-ло-лу-лы;

ал-ол-ул-ыл

аль-оль-уль-ыль

яль-ёль-иль-ель

Ла- ла- ла,

Ла- ла- ла,

Мила в лодочке плыла

Ло- ло- ло,

Ло- ло- ло,

Светит солнышко тепло.

2. Произнесение слов со звуком [л] в начале, в конце и середине:

лом, лак, лаз, лодка, лужа, лапа, ласточка, ландыш, ластик,

поле, тело, школа, стул, кол, стол, бал, ствол

пламя, желудь, плакат, глава, колонка, молот

3. Произнесение слов со стечением согласных :

благодарность, глаза, злак, флот

наблюдать, клен, полет, лист

4. Отработка звука в словосочетаниях:

У Коли лыжи. Лида шила платье. Лиса поймала белку. Коля сделал лодку.

Лена мыла пол. Было лето. Валя пила лимонад. Лимонад был сладким.

Летом тепло. Лида стелила половик. Лида несла куклу.

Толя взял лодку. Люся посадила фиалки. Куклу звали Олей.

Лида любит Олю. Кончилось теплое лето. Мила и Люся катались на лодке.

5.Отработка звуков в предложениях:

Полные ответы на вопросы:

— Чем Дядя Лука копает клумбу?

— Что на деревьях летом бывает зеленое?

6. Отработка звуков в поговорках, в стихах:

1. Ливень хлещет, ливень льет,

Плот по лужице плывет.

2.У елки иголка колка.

Иголка, иголка, ты остра и колка.

3. Мама Милу мыла мылом

Мила мыло не любила.

4.Галка села на палку,

Палка ударила галку.

7. Отработка звуков во фразовой речи:

Расскажи стихотворение:

Юлька, Юленька, Юла!

Юлька бойкая была-

Усидеть на месте Юлька

Не минуты не могла.

Ну и Юлька!

Загадки:

Иголки лежали, лежали, да под стол убежали. (ежик)

Едет без колес, колеи не оставляет. (лодка)

Составить рассказ по картинкам.

Нарушения звука «л»

В этой статье мы рассмотри одно из самых распространенных нарушений звукопроизношения – дефект звука «л».

Звук «л» довольно сложный в произношении, поэтому появляется обычно в речи детей к 4-5 годам. Для того, чтобы его правильно произнести необходимы следующие движения мышц губ и языка: рот приоткрыт, кончик языка упирается в верхние зубы или бугорки за верхними зубами, язык по форме напоминает седло (средняя часть спинки языка опущена, а задняя часть спинки языка поднята), выдыхаемый воздух проходит по бокам языка.

Недостаток звука «л» в детском возрасте встречается часто и в самых разнообразных формах. Причинами могут быть нарушения подвижности языка, повышенный или вялый тонус мышц (вследствие чего ребенку трудно поднять и удерживать язык за зубами), нарушения прикуса (особенно когда между зубами щель и нет возможности правильно поставить язык).

Различают две основные группы нарушений этого звука:

1) Звук «л» совсем не произносится или произносится неправильно – научное название этих расстройств «ламбдацизм».

Бывают следующие варианты искажений звука «л»:

· Полное отсутствие звука – Пример: лак – ак, ложка – ожка.

· Губное произнесение, похожее на «в» — Пример: лак – вак, ложка – вожка.

· Межзубное произнесение – кончик языка просовывается между зубами.

· Задненебное (глухое) произнесение, похожее на звуки г,х – Пример: лак – гхак, ложка – гхожка.

· Неопределенный гласный звук, похожий на «ы» — Пример: лак – аыак, ложка – аыожка.

· Полусмягченное произнесение, наподобие немецкого «L» — Пример: лак – льак, лампа – льампа.

· Носовое произнесение – как при насморке, но это нарушение встречается довольно редко.

2) Звук «л» заменяется другими звуками нашего алфавита – научное название таких замен – «параламбдацизм».

Звук «л» может иметь следующие звуки-заменители:

· у — Пример: лошадь – уошадь.

· й – Пример: лампа – йампа, голова – гойова.

· и – Пример: лак – иак, молоко – моиоко.

· ль – Пример: лук – люк, пол – поль.

· Р – Пример: лопата – ропата.

· Н – Пример: лось – нось.

Для маленьких детей (до 5 лет) характерна замена сложных звуков на более простые. Однако по мере взросления правильный твердый «л» не всегда появляется, и тогда его необходимо формировать на логопедических занятиях. Оптимальное время начала занятий с детьми по исправлению нарушений звукопроизношения – 5.5-5 лет. В этом возрасте ребенок уже может с помощью произвольного контроля активно заниматься, а благодаря пластичной психике новый навык правильной речи быстро закрепляется.

Исправление звука «Л» у взрослых

В том случае, если по каким-либо причинам правильный звук «л» в детском возрасте не был сформирован, то этот дефект мы можем наблюдать в речи подростков и взрослых. Практика логопедической работы показывает, что исправление дефекта произношения звука «л» у взрослого человека проходит значительно проще, чем у ребенка. Если есть нарушения тонуса мышц, то потребуется большее количество занятий. В процессе работы логопед подбирает специальную программу упражнений для каждого человека (в т. ч. приемы логопедического массажа, если это необходимо), которые помогут сформировать правильную речь.

![Положение языка при произношении звука [Л] Положение языка при произношении звука [Л]](https://www.krasotaimedicina.ru/upload/iblock/4a3/4a3784e322e5edcbeb4a84316b05cab4.jpeg)