Расчет диагонали

Расчет диагонали

Скачать, сохранить результат

Выберите способ сохранения

-

Вы можете сохранить результат расчёта в формате PDF на ваше устройство.

-

Распечатайте результат расчёта конструкции на бумагу любого формата.

-

Отправьте результат расчета в формате PDF на ваш е-мейл.

Информация

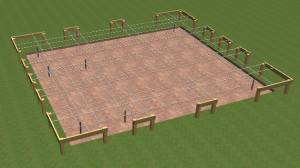

Профессиональное проектирование и формирование фундамента, стен, а также полноценной системы крыши дома требует чёткого выставления геометрических углов и расчёта диагоналей сегментов конструкций. От точности вычислительных манипуляций напрямую зависит безопасность, устойчивость, прочность и долговечность здания. Интерактивный калькулятор диагоналей для расчёта фундамента и крыш поможет безошибочно выполнить все расчётные операции на этапе проектирования дома всего за несколько секунд.

Преимущества калькулятора диагоналей

- Помогает безошибочно рассчитать квадрат конкретной секции фундамента всего в несколько кликов.

- Позволяет самостоятельно выполнить расчёт диагонали прямоугольника или треугольника.

- Помогает быстро рассчитать общую длину и ширину фундамента, а также стен дома.

- Результаты расчётных операций гарантируют чёткое выставление геометрических углов в 90° при монтаже конструкционных элементов фундамента, стен и крыши.

- Экономит уйму времени, сил нервов и средств в процессе проектирования строений всех категорий.

- Расчёт диагоналей основания обеспечивает безупречное обустройство фундамента, что дарит дому безопасность, надёжность и долговечность.

- Возможность бесплатно получить результаты расчётных операций в формате PDF на свой E-mail или мгновенно распечатать их в режиме онлайн.

Безошибочно рассчитайте геометрические параметры фундамента, стен и конструкционных элементов системы крыши уже сегодня. Бесплатно задействуйте онлайн калькулятор диагоналей — сэкономьте силы, время и деньги прямо сейчас!

Добавить комментарий

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.

Общие сведения по результатам расчетов

- Общая длина ленты

- Площадь подошвы ленты

- Площадь внешней боковой поверхности

- Объем бетона

- Вес бетона

- Нагрузка на почву от фундамента

- Минимальный диаметр продольных стержней арматуры

- Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах

- Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов)

- Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов)

- Величина нахлеста арматуры

- Общая длина арматуры

- Общий вес арматуры

- Толщина доски опалубки

- Кол-во досок для опалубки

— Длина фундамента по центру ленты с учетом внутренних перегородок.

— Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.

— Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.

— Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.

— Указан примерный вес бетона по средней плотности.

— Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.

— Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.

— Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.

— Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.

— Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.

— При креплении отрезков стержней внахлест.

— Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.

— Вес арматурного каркаса.

— Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.

— Количество материала для опалубки заданного размера.

Сбор нагрузок

Сбор нагрузок осуществляется суммированием их каждого вида (постоянные, длительные, кратковременные) с умножением на грузовую площадь. При этом учитываются коэффициенты надежности по нагрузке.

Значения коэффициентов надежности по нагрузке согласно СП 20.13330.2011.

Нормативные значения полезных нагрузок в зависимости от назначения помещения согласно СП 20.13330.2011.

К постоянным нагрузкам относят собственный вес конструкций. К длительным – вес не несущих перегородок (применительно к частному строительству). Кратковременными нагрузками является мебель, люди, снег. Ветровыми нагрузками можно пренебречь, если речь не идет о строительстве высокого дома с узкими габаритами в плане. Разделение нагрузок на постоянные/временные необходимо для работы с сочетаниями, которыми для простых частных строений можно пренебречь, суммируя все нагрузки без понижающих коэффициентов сочетания.

По своей сути сбор нагрузок представляет собой ряд арифметических действий. Габариты конструкций умножаются на объемный вес (плотность), коэффициент надежности по нагрузке. Равномерно распределенные нагрузки (полезная, снеговая, вес горизонтальных конструкций) формируют опорные реакции на нижележащих конструкциях пропорционально грузовой площади.

Сбор нагрузок разберем на примере частного дома 10х10, один этаж с мансардой, стены из газоблока D400 толщиной 400мм, кровля симметричная двускатная, перекрытие из сборных железобетонных плит.

Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне перекрытия первого этажа (в плане.

Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне кровли (в разрезе.

Некоторую сложность представляет собой сбор снеговой нагрузки. Даже для простой кровли согласно СП 20.13330.2011 следует рассматривать три варианта загружения:

Схема снеговых нагрузок на кровлю.

Вариант 1 рассматривает равномерное выпадение снега, вариант 2 – не симметричное, вариант 3 – образование снегового мешка. Для упрощения расчёта и для формирования некоторого запаса несущей способности фундаментов (особенно он необходим для примерного расчёта) можно принять максимальный коэффициент 1,4 для всей кровли.

Конечным результатом для сбора нагрузок на ленточный фундамент должна быть линейно распределенная (погонная вдоль стен) нагрузка, действующая в уровне подошвы фундамента на грунт.

Таблица сбора равномерно распределенных нагрузок

Наименование нагрузкиНормативное значение, кг/м2Коэффициент надежности по нагрузкеРасчётное значение нагрузки, кг/м2

| Собственный вес плит перекрытия | 275 | 1,05 | 290 |

| Собственный вес напольного покрытия | 100 | 1,2 | 120 |

| Собственный вес гипсокартонных перегородок | 50 | 1,3 | 65 |

| Полезная нагрузка | 200 | 1,2 | 240 |

| Собственный вес стропил и кровли | 150 | 1,1 | 165 |

| Снеговая нагрузка | 100*1,4 (мешок) | 1,4 | 196 |

Всего: 1076 кг/м2

Нормативное значение снеговой нагрузки зависит от региона строительства. Его можно определить по приложению «Ж» СП 20.13330.2011. Собственные веса кровли, стропил, напольного перекрытия и перегородок взяты ориентировочно, для примера. Эти значения должны определяться непосредственным вычислением веса того или иного конструктива, или приближенным определением по справочной литературе (или в любой поисковой системе по запросу «собственный вес ххх», где ххх – наименование материала/конструкции).

Рассмотрим стену по оси «Б». Ширина грузовой площади составляет 5200мм, то есть 5,2м. Умножаем 1076кг/м2*5,2м=5595кг/м.

Но это ещё не вся нагрузка. Нужно добавить собственный вес стены (надземной и подземной части), подошвы фундамента (ориентировочно можно принять её ширину 60см) и вес грунта на обрезах фундамента.

Для примера возьмем высоту подземной части стены из бетона в 1м, толщина 0,4м. Объемный вес неармированного бетона 2400кг/м3, коэффициент надежности по нагрузке 1,1: 0,4м*2400кг/м3*1м*1,1=1056кг/м.

Верхнюю часть стены примем в примере равной 2,7м из газобетона D400 (400кг/м3) той же толщины: 0,4м*400кг/м3*2,7м*1,1=475кг/м.

Ширина подошвы условно принята 600мм, за вычетом стены в 400мм получаем свесы общей суммой 200мм. Плотность грунта обратной засыпки принимается равной 1650кг/м3 при коэффициенте 1,15 (высота толща определится как 1м подземной части стены минус толщина конструкции пола первого этажа, пусть будет в итоге 0,8м): 0,2м**1650кг/м3*0,8м*1,15=304кг/м.

Осталось определить вес самой подошвы при её обычной высоте (толщине) в 300мм и весе армированного бетона 2500кг/м3: 0,3м*0,6м*2500кг/м3*1,1=495кг/м.

Суммируем все эти нагрузки: 5595+1056+475+304+495=7925кг/м.

Более подробная информация о нагрузках, коэффициентах и других тонкостях изложена в СП 20.13330.2011.

Метод и последовательность расчета

Рассчитать данные можно, используя ленточный фундамент калькулятор онлайн, или произвести всё своими руками. Существуют два основных способа: по деформации грунта и по их несущей способности. Для самостоятельного расчета фундамента больше всего подходит второй вариант.

Расчет ленточного фундамента

Здесь возникает довольно интересная ситуация. Каждый знает, что основание возводится в самом начале. Однако мало кто знает точную последовательность, как рассчитать ленточный фундамент.

Для начала расчета ленточного фундамента нужна следующая информация:

- план будущего дома со всеми несущими внутренними перегородками;

- будет ли подвал и какой глубины;

- определиться с высотой цокольного этажа и из какого материала он будет сделан;

- тип и толщина наружного и внутреннего гидроизоляционного и утеплительного материала.

Для удобства расчета все данные лучше свести в таблицу и использовать онлайн калькулятор. После того, как вся предварительная информация будет обработана, можно осуществлять непосредственно расчет фундамента. Облегчить задачу в этом плане может ленточный фундамент калькулятор онлайн.

Для понимания всего процесса, полный пример расчета фундамента можно разбить на последовательные этапы:

- определение действующих нагрузок;

- выбор типа основания;

- доработка и корректировка полученных данных, в зависимости от природных условий.

Пример расчета при строительстве ленточного основания

В процессе расчета фундамента необходимо учесть все факторы, которые будут нагружать его и сам дом. Сам расчет лучше всего производить, используя онлайн калькулятор.

Далее мы разберём пример расчета ленточного фундамента. Он будет возводиться на «подушке» из щебня. Предварительные размеры основания:

- 12 метров в длину и 6 метров в ширину;

- внутренних перегородок нет;

- форма в разрезе – трапеция (ширина в нижней части – 0,5 м, в верхней – 0,4 м.).

Характеристики дома выглядят следующим образом:

- материал несущих стен – газоблок;

- толщина стен – 0,4 м;

- этажность – 2;

- материал перекрытия – железобетонная плита;

- покрытие первого этажа наливается прямо по грунту;

- подвала нет;

- крыша – скатная, лаги изготовлены из дерева, наружный материал – черепица;

- почва – глина средней влажности;

- участок находится на территории в средней полосе России.

Очень часто, чтобы несколько упростить весь процесс, используют калькулятор для расчета ленточного фундамента. Для этого своими силами осуществляют расчет участка основания, на который приходятся самые максимальные нагрузки. В большинстве случаев, им оказывается боковая стена. В указанном примере, на неё будут воздействовать плиты перекрытия и крышные лаги. Исходя из этого, для определения максимального воздействия на 1 метр нижней поверхности основания, определяют сумму следующих параметров:

- весовые характеристики стен;

- весовые характеристики крыши;

- весовые характеристики перекрытий;

- нагрузка от снега и осадков;

- материал основания.

После сложения всех этих параметров, мы получим максимальное давление, которое будет оказывать конструкция дома на самую нижнюю точку фундамента.

Вес многих параметров фундамента рассчитывается своими руками, некоторые из них определяются из справочных данных. Рассматривая наш пример, давление снега находится из СНиП, где указаны усреднённые показатели для каждого региона.

расчет ленточного фундамента

Для того, чтобы своими руками рассчитать нагрузку от кровли, которая приходится на 1 метр основания, следует поделить всю площадь крыши на протяжённость фундамента. В конкретном случае, в расчет мы не включаем торцевые части. Это связано с тем, что фундамент устанавливается по периметру здания, а крышные балки опираются исключительно на боковые стены. Поэтому рассматривая указанный пример: общая протяжённость основания 24 метра (12+12). Расчет ленточного фундамента онлайн калькулятор может значительно упростить задачу.

B = 1,3×Р/(L×Rо) ,

где 1,3 — коэффициент запаса несущей способности;

Р — общий вес дома с фундаментом (пункт III), кг;

L — длина ленты (переведена в сантиметры), см;

Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см². Значение его ориентировочно принимаем по таблице ниже:

Ещё раз отметим, что значения несущей способности в таблице приведены для грунтов нормальной влажности. При повышении уровня грунтовых вод до несущего слоя, значения Rо будут сильно меняться (например, у жирной глины может снизиться почти в 6 раз, а у мелкого песка — почти в 4).

V) Если полученное значение ширины ленты оказалось меньше выбранных в начале 20 см, то принимаем итоговую ширину равной именно 20 см. Меньше делать нельзя, т.к. не будет обеспечена прочность фундамента на сжатие.

Если же мы получили ширину превосходящую изначально выбранные 20 см более, чем на 5 см, то нужно повторить расчёт, начиная с III пункта, подставляя при определении массы фундамента уже новую ширину.

Такие повторные расчёты выполняются до тех пор, пока прирост ширины ленты не окажется менее 5 см. Для тех, кто немного запутался, приведём небольшой пример.

Пример упрощённого расчёта ленточного фундамента.

Определим минимально допустимую ширину основания заглубленного ленточного фундамента для 2-х этажного кирпичного дома (см. рис.) размером 10×8 метров с одной несущей перегородкой посередине длинной стороны. Высота стен 5 м, высота фронтонов 1,5 м. Толщина стен 380 мм (полтора кирпича), цокольное и межэтажное перекрытия из пустотных плит, кровля — металлочерепица. Несущий грунт — суглинок с расчётной глубиной промерзания 1,1 метра.

I) Исходя из глубины промерзания принимаем глубину заложения ленты раной 1,6 метра. Ширину ленты для начала берём равной 20 см.

II) Рассчитываем вес дома:

1. Суммарная площадь стен дома вместе с фронтонами и с внутренней несущей перегородкой (также сложенной в полтора кирпича) за вычетом оконных и дверных проёмов в нашем случае будет равна 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг.

2. Общая площадь цокольного и межэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.

3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м² . Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.

4. Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кг.

Примечание! Теперь рассчитать вес дома с большей точностью можно с помощью нашего онлайн-калькулятора, расположенного здесь…

III) Вес самого фундамента высотой 1,6 м, общей длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равен 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 кг.

Общий вес дома составит 276 050 кг.

IV) Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² и переведя общую длину ленты фундамента в сантиметры, рассчитываем искомую ширину:

В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см

V) Мы видим что полученное значение не превышает принятые изначально 20 см более чем на 5 см. Поэтому расчёт на этом можно закончить и принять округлённо минимально возможную ширину подошвы фундамента 24 см.

Вывод: сделав ширину подошвы фундамента более 24 см, мы можем рассчитывать, что данный грунт выдержит дом по своей несущей способности.

Теперь в двух словах о том, что было бы если, несущая способность грунта равнялась, например, 2 кг/см². Тогда ширина ленты получилась бы равной 40,8 см. После этого мы возвращаемся к пункту III. Масса ленты становится равной уже 71 800 кг, следовательно общий вес дома 312 650 кг, а уточнённая ширина ленты В = 1,3 × 312 650 / (4400 × 2) = 46,2 см.

Мы видим, что расхождение с предыдущим значением в 40,8 см вновь составило больше 5 см, поэтому снова возвращаемся к пункту III, считаем массу фундамента, всего дома и ещё более уточнённую ширину ленты фундамента. Она, кстати говоря, в этот раз получится равной уже 47,6 см. Расхождение с предыдущим значением всего 1,4 см, поэтому расчет можно остановить и округлённо принять минимально возможную ширину подошвы фундамента 48 см.

Обратите внимание, что 48 см это именно ширина подошвы, а не всей ленты. Её можно заузить, вплоть до 20 см (зависит от толщины стены и конструкции перекрытий), а внизу лишь делается расширение (см. рисунки ниже). По такому же принципу делают сильнонагруженные сборные фундаменты из блоков ФБС. Сначала кладут широкие фундаментные подушки, а уже на них более узкие фундаментные блоки.

В начале статьи упоминалось, что на заглубленном ленточном фундаменте можно построить практически любой малоэтажный дом, но не всегда это целесообразно. Давайте посмотрим — почему? Возьмём для примера небольшой деревянный дом для которого рассчитывался фундамент в статье «Столбчатый фундамент — расчёт и строительство своими руками» и попробуем посчитать для него ленту. Получится, что её минимально допустимая ширина составит всего лишь 7,1 см. А делать придётся минимум 20 см. Перерасход только одного бетона составит почти 200%, не говоря уже о всех сопутствующих материалах и работах. Очевидно, что столбчатый фундамент в данном случае будет более правильным выбором.

Таким образом, с расчётом мы более или менее разобрались, теперь непосредственно о самой технологии.

Корректировка параметров

В некоторых случаях, если изначально планируется строительство из тяжелых материалов, а грунт характеризуется слабой сопротивляемостью, при расчетах получается, что лента фундамента будет слишком широкой.

Ленточный фундамент с шириной более 60 см выходит неоправданно дорогостоящим. В таких случаях проектировщику приходится пересчитывать проект, принимая за основу другие стройматериалы.

Например, вместо кирпичного дома может оказаться целесообразнее строить пенобетонный или каркасный. Сам фундамент иногда рациональнее делать другой конструкции – столбчатым или свайным.

Расчёт несущей способности грунта

Для расчёта несущей способности грунта понадобятся физико-механические характеристики инженерно-геологических элементов (ИГЭ), формирующих грунтовый массив участка строительства. Эти данные берутся из отчета об инженерно-геологических изысканиях. Оплата такого отчёта зачастую окупается сторицей, особенно это касается неблагоприятных грунтовых условий.

Среднее давление под подошвой фундамента не должно превышать расчётное сопротивление основания, определяемого по формуле:

Формула определения расчетного сопротивления грунта основания.

Для этой формулы существует ряд ограничений по глубине заложения фундаментов, их размеров и т.д. Более подробная информация изложена в разделе 5 СП 22.13330.2011. Ещё раз подчеркнем, что для применения данной расчётной методики необходим отчет об инженерно-геологических изысканиях.

В остальных случаях с некоторой степенью приближенности можно воспользоваться усредненными значениями в зависимости от типов ИГЭ (супеси, суглинки, глины и т.п.), приведенными в СП 22.133330.2011:

Расчетные сопротивления крупнообломочных грунтов.

Расчетные сопротивления песчаных грунтов.

Расчетные сопротивления глинистых грунтов.

Расчетные сопротивления суглинистых грунтов.

Расчетные сопротивления заторфованных песков.

Расчетные сопротивления элювиальных крупнообломочных грунтов.

Расчетные сопротивления элювиальных песков.

Расчетные сопротивления элювиальных глинистых грунтов.

Расчетные сопротивления насыпных грунтов.

В рамках примера зададимся суглинистым грунтом с коэффициентом пористости 0,7 при значении числа пластичности 0,5 – при интерполяции это даст значение R=215кПа или 2,15кг/см2. Самостоятельно определить пористость и число пластичности очень сложно, для приблизительной оценки стоит оплатить взятие хотя бы одного образца грунта со дна траншеи специалистом лаборатории, выполняющей изыскания. В общем и целом для суглинистых грунтов (самый распространенный тип) чем выше влажность, тем выше значение числа пластичности. Чем легче грунт уплотняется, тем выше коэффициент пористости.

Расчет ленточного фундамента: определяем ширину подошвы

При расчете ленточного фундамента необходимо будет определить два его параметра:

- глубина заложения + высота цоколя = высота;

- ширина ленты;

Третий — длина — известен. Это сумма длин всех стен, под которыми будет закладываться фундамент.

Глубина заложения во многом определяется в зависимости от типа находящихся под подошвой грунтов. Общие рекомендации можно найти в таблице, а описание определения глубины заложения читайте в статье «Какой глубины должен быть фундамент».

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Пусть мы примем, что глубина залегания фундамента для наших условий — ниже уровня промерзания грунта, высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает в нашем регионе на 1,4 м. По рекомендациям фундамент должен находится на 15 см ниже уровня промерзания. Получаем общую высоту: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Теперь нужно рассчитать ширину ленточного фундамента. Она зависит от расстояния, на котором находятся стены и материала, из которого будем его строить. Рекомендованные значения приведены в таблице.

Выбираете ширину фундамента в зависимости от материала и расстояния между стенами (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Расчет нагрузки на фундамент

Теперь нужно найти, с какой силой будет давить дом на фундамент. Для этого общую массу дома (масса всех элементов + полезная нагрузка + снеговая) делим на площадь фундамента.

Площадь ленточного фундамента находим умножив ее длину на выбранную в предыдущем пункте ширину. Потом общую нагрузку от дома делим на площадь фундамента в квадратных сантиметрах. Получаем удельную нагрузку на каждый квадратный сантиметр ленточного фундамента.

Пример. Пусть нагрузка от дома 408000 кг, площадь ленточного фундамента (длинна 4400 см, ширина 30 см) — 132000 см2. Разделив эти значения, получаем: на каждый сантиметр давит 3,09 кг.

Теперь необходимо узнать, выдержат ли грунты под подошвой фундамента это значение. Любой грунт в состоянии выдержать какое-то давление. Эти значения просчитаны и занесены в таблицу. Находим тип грунта под подошвой фундамента (определяется геологическими исследованиями) и смотрим его удельную несущую способность.

Несущая способность грунтов — сравниваем найденную нагрузку от дома с нормативной для вашего грунта

Если несущая способность грунта больше чем нагрузка от дома, все выбрано правильно. Если нет, необходимо вносить корректировки.

Специальные программы

Чтобы рассчитать при проектировании фундамент, можно использовать специальные строительные формулы. Но проще это сделать с применением онлайн-калькуляторов или приложений.

В них уже заложены определенные методики расчетов, пользователю следует только ввести свои данные:

- длина ленты,

- вес здания,

- тип грунта и т. д.

Для разового расчета удобнее калькуляторы, профессиональные проектировщики используют приложения, которые можно точнее настроить, они сохраняют историю расчетов, более надежно работают.

Согласно отзывам профессиональных строителей и частных застройщиков самый удобный и информативный калькулятор расчета ленточного фундамента по этой ссылке.

С его помощью можно легко рассчитать:

- Размер ленты.

- Параметры опалубки.

- Диаметр и количество арматуры.

- Объем бетона для заливки.

Для расчетов по материалам, с учетом их стоимости, рекомендуют этот сервис. В данном случае в форму вносятся такие данные как пропорции бетона, вид арматуры, размеры досок для опалубки и другая информация, которую можно взять из пояснительной записки архитектора.

Надежных сервисов, позволяющих рассчитать одним шагом и параметры ленты, и ее стоимости нет. Нужно сначала просчитать и продумать проект фундамента, и только потом высчитывать смету.

Как правильно все рассчитать

Формула расчета площади основания выглядит следующим образом S>γn F/γc R0, где

- γn — коэффициент надежности, равный 1,2.

- F — нагрузка на основание, т.е. общий вес дома, фундамента, снеговая нагрузка, вес имущества, людей и т.д., воздействующий на подстилающие грунтовые слои.

- γc — коэффициент условий работы. В зависимости от типа грунта он составляет от 1 (глина) до 1,4 (песок).

- R0 — условное сопротивление грунта. Табличное значение, находится в приложениях СНиП для данного типа грунта.

В результате этого расчета будет получена величина общей площади ленты. Для определения ширины основания (средней) полученное значение S надо разделить на общую длину ленты, включая внутренние стены и прочие участки периметра. Полученное значение покажет расчетную толщину основания ленты.

Это значение является минимальным. На практике его увеличивают, иногда в несколько раз.

Следует учесть, что приведенная формула дается лишь для ознакомления с методикой расчета. В любом случае эту работу должен выполнить грамотный и опытный специалист. Расчет фундамента — важная и ответственная процедура, обладающая большим количеством сложностей и специфических моментов.

Неподготовленный человек не может рассчитать такой проект, не допустив ряд грубых ошибок, следствием которых может оказаться разрушение дома. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, который позволяет получить параметры ленты по известным данным (тип грунта, расчетное или табличное значения сопротивления и т.д.).

Для уточнения полученных данных следует перепроверить полученные результаты на других подобных ресурсах.

Как правильно сделать ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Когда все расчеты произведены и выбран желаемый тип основания, важно уделить внимание предполагаемым затратам. В частном строительстве нередко возникает ситуация, когда хорошо спроектированный чертеж имеет 1 недостаток – отсутствие денег для его реализации.

После проведения расчетов важно обратить внимание на затраты.

Если работы по возведению фундамента начаты, то их необходимо заканчивать в ближайшее время.

Важно учитывать, что не получится сделать отсрочку и отложить процесс заливки бетона в связи с нехваткой материала или поломкой нужного инструмента.

Подготовительные работы

Мероприятия по подготовке основания отнимают почти треть всего бюджета строительства.

Перед возведением фундамента нужно:

- Расчистить участок от мусора, веток, кустарников, деревьев.

- Искусственно снизить либо осушить грунтовые воды.

- Разметить участок с помощью веревки, клиньев. На земле нанести внешние и внутренние границы фундамента.

- Определить неровности на поверхности, найти самую низкую точку. Дно траншеи везде должно иметь одинаковую глубину (ровность определяют при помощи уровня).

Разметка участка: как сделать ровно

Правильно проведенная разметка упрощает работы по возведению основания для дома и гарантирует его надежность.

Хорошая разметка участка гарантирует надежность фундамента.

Среди инструментов для разметки фундамента используют:

- Металлическую рулетку (длиной не менее 10 м).

- Шпагат, шнур, леску.

- Деревянные колья, бруски, П-образную арматуру.

- Гидроуровень.

Чтобы разметить фундамент максимально ровно, лучше использовать лазерный нивелир.

Этот прибор обладает высокой точностью (погрешность – 3–7 мм) и простотой в использовании.

При разметке нужно соблюдать такие требования:

- Часто сверять длины сторон фундамента.

- Установить ось будущей постройки.

- Правильно выставить углы будущего основания.

- Выдерживать геометрию фундамента, которая прописана в чертеже.

- Определить первый угол отвесом. От него натянуть веревку к 2 другим углам, расположенным перпендикулярно к нему.

- Между углами натянуть веревку.

Важно выдерживать геометрию фундамента по чертежу.

Внутреннюю разметку делают так же, как и внешнюю (размер отступа – от 40 до 90 см).

Разработка грунта

Мероприятия включают в себя земляные работы – выравнивание участка вручную или с помощью техники, копание канав и траншей, разработку котлована под фундамент. К этому времени на участок уже должны быть доставлены все материалы, собраны все щиты опалубки и секции арматуры.

Для фундамента неглубокого типа траншея может быть выкопана вручную. Если постройка предполагает наличие цоколя или подвала, без спецтехники не обойтись.

Опытные строители советуют:

- Разрабатывать грунт под основание летом и в первые осенние месяцы.

- Начинать копать с самого высокого угла. При этом заглубление делать постепенно, по всей площади траншеи.

- По мере увеличения глубины укреплять стенки боковыми щитами.

- После выемки земли из траншеи заранее найти место, куда ее складывать.

Разработка грунта включает копание канав и траншей.

Дно котлована должно быть только горизонтальным.

Создание песчаной подушки

Цель подушки – заменить рыхлый грунт на крепкое основание, способное выдержать нагрузку здания. В состав слоя могут входить гравелистая почва, песчано-щебневая смесь, песок средней либо крупной зернистости. Его толщина зависит от веса постройки и составляет от 10 до 25 см.

Главное требование при создании подушки – плотная трамбовка ее поверхности.

Процесс монтажа:

- Выровнять дно котлована.

- Устроить дренаж из щебня или гравия (если рядом расположены грунтовые воды).

- Уложить ровным слоем материал подушки поверх дна котлована.

- Утрамбовать слой песка виброплитой. Для эффективности засыпать несколько слоев песка, каждый из которых утрамбовать отдельно.

- Проверить качество трамбовки. На песке не должен оставаться след от обуви стоящего на нем человека.

Создание песчаной подушки нужно для выдерживания нагрузки.

Дренажная система

Качественно выполненный отвод грунтовых вод предотвращает подтопление основания и увеличивает его срок службы. В некоторых случаях достаточно ливневой канализации рядом с фундаментом, однако чаще всего требуется монтаж полноценной дренажной сети.

Пошаговая технология установки дренажа:

- Укрепление стенок фундамента и дома при помощи строительной сетки.

- Обработка стенок основания мастикой на основе битума или любым другим гидроизоляционным веществом.

- Копание траншеи глубиной не менее 0,5 м ниже фундамента.

- Создание уклона и подушки. Засыпание и утрамбовывание песка на дне траншеи.

- Выстилание ее дна и стенок технической тканью (геотекстильным фильтром).

- Укладка щебня (1 слой – 10 см).

- Выкладка дренажных труб.

- Засыпка траншеи слоем щебня в 10 см.

- Ее укутывание с помощью геополотна.

- Врезка и монтаж системы.

- Засыпка, утрамбовка ее землей.

Дренажная система предотвращает подтопление основания.

Монтаж опалубки

Конструкция определяет форму фундамента. В частном домостроении чаще всего применяют деревянную конструкцию.

Для ее монтажа необходимо:

- Сколотить из деревянных брусков толщиной 25 мм щиты (шириной, равной сумме цоколя и глубины траншеи).

- Забить вертикальные клинья по всей территории участка. Шаг равен 1 м.

- Прикрепить щиты к клиньям (использовать саморезы либо гвозди).

- Укрепить щиты поперечинами и распорками.

- Убедиться, что вся конструкция стоит по уровню.

Установка арматуры

Основной материал – стальные стержни с выступающими продольными и косыми ребрами (диаметром от 12 до 20 мм).

Для установки арматуры используют стальные стержни.

Дно траншеи выкладывают кирпичами. Нижний ряд стержней (2–3 прутка) располагают на высоте 5–10 см от дна траншеи. Шаг поперечной арматуры – 0,5 м.

Чтобы изготовить металлическую сетку, необходимо связывать стержни специальной проволокой, чтобы получился квадрат со стороной 40–50 см. Не рекомендуется сваривать места стыков стержней, т.к. они уязвимы для коррозии.

Для армирования углов фундамента удобнее всего использовать Г-образные стержни.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Пример самостоятельного расчёта ширины ленточного фундамента

Чтобы лучше понять, как рассчитать ширину монолитной ленты, нужно рассмотреть это на примере. Первоначально нужно систематизировать исходные данные необходимые для расчёта.

- размер дома в плане – 10 м х 10 м. Площадь застройки – 100 м 2 ;

- внутри дома посередине расположена несущая стена;

- стены кирпичные, толщиной в 1 кирпич – 250 мм и высотой 2,7 м. Удельный вес кирпичной кладки – 1600 кг/м 3 ;

- кровля из шифера – 40 кг/м 2 ;

- перекрытие из железобетонных плит – 500 кг/м 2 ;

- глубина промерзания почвы – 700 мм;

- уровень грунтовых вод – 2,2 м;

- грунтовое основание – сухой суглинок средней плотности с расчётным сопротивлением 2 кг/см 2 ;

- снеговая нагрузка – 50 кг/м 2;

- полезная нагрузка – 20 кг/м 2 .

Определение суммарной нагрузки от дома на ленточный монолитный фундамент

На основе имеющихся исходных данных делают расчёт суммарной нагрузки на фундамент. Также определяют габариты монолитной ленты. Необходимо, чтобы застройщики сделали расчёт в следующем порядке:

Кровля

Крыша из шифера двускатная. С учётом уклона кровли и её свесов применяют коэффициент 1,1. Нагрузка от кровли составит: 100 м 2 х1,1х40 кг/м 2 = 4000 кг.

Кирпичные стены

Чтобы определить нагрузку от стен, зная их толщину, нужно подсчитать их длину. Длина стен по периметру составит: (10 х 4) – (0,25 х 4) = 39 м. Вычет удвоенной толщины кирпичной кладки сделан потому, что оси плана дома проведены посередине толщины стен. Длина внутренней несущей стены составит 10 – 0,25 = 9,75 м. Общая длина несущих стен будет равна 48,75 п.м.

Объём кирпичной кладки составит: 48,75 х 0,25 х 2,7 = 32,9 м 3 . Полная нагрузка от кирпичных стен равна: 32,9 х 1600 = 52 670 кг.

Перекрытие из железобетонных плит

Одноэтажный дом имеет перекрытия в двух уровнях. Это перекрытие цоколя и потолок в доме. Площадь перекрытий равняется: 100 х 2 = 200 м 2 . Соответственно нагрузка от плит перекрытий будет равна: 200 м 2 х 500 кг/м 2 = 100000 кг.

Снеговая нагрузка

Для расчёта снеговой нагрузки берут общую площадь кровли дома – 100 х 1,1 = 110 м 2 . Снеговая нагрузка составит: 110 м 2 х 50 кг/м 2 = 5 500 кг.

Полезная нагрузка

Норма этой нагрузки рассчитана на основе усреднённых величин веса технического оборудования, внутренних коммуникаций, отделки помещений, мебели и прочего. Удельный вес полезной нагрузки колеблется в пределах 18 – 22 кг/м 2 .

Расчёт полезной нагрузки производят на основе среднего показателя – 20 кг/м 2 . Вес составит: 100 м 2 х 20 кг/м 2 = 2000 кг.

Итого суммарная нагрузка на фундамент будет равна: 4 000 + 52670 + 100 000 +2 000 = 159 000кг.

Расчёт ширины монолитной ленты

Согласно вышеуказанной формуле определяют минимальную площадь подошвы фундамента:

(1,2 х 159 000 кг) : 2 кг/см 2 = 95 400 см 2 . То есть минимальная допустимая площадь подошвы основания дома будет равняться 10 м 2 .

Общая опорная площадь кирпичных стен определяется произведением длины в плане несущих стен на их толщину: 48,75 м х 0,25 м= 12,18 м 2 .

В результате видно, что расчётная опорная площадь меньше минимальной опорной площади стен. Следовательно, ширина ленточного фундамента должна быть равна 250 мм + 100 мм = 350 мм.

Потребность в материалах для устройства монолитной ленты

Учитывая толщину промерзания грунта (0,7 м) и глубину уровня грунтовых вод (2,2 м), монолитную ленту делают мелко заглублённой – 1 м.

Для заливки опалубки используют бетон М 300. Объём потребности в бетонном растворе равен: 0,35 м х 1 м х 48,75 м= 17 м 3. . С учётом непредвиденных потерь потребность в бетоне составит 17,3 м 3 .

Арматурный каркас состоит из 4-х продольных арматурных стержней периодического профиля диаметром 12 мм. Так как поперечные стержни каркаса делают из тех же стержней, то общая потребность в арматуре составит: 50 м х 4 = 200 м.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что высчитать ширину, высоту и длину ленточного фундамента для своего дома вполне под силу мало-мальски сведущим в строительном деле людям.

Что нужно знать?

Для расчетов ленточного фундамента необходимо знать несущую способность грунта под подошвой. Исследуют слой почвы, который находится на 50 см ниже основания будущего фундамента.

Каждый тип грунта имеет свою несущую способность. Это можно увидеть в таблице:

| Типы | плотный | средней плотности |

| Крупный гравелистый песок | 6 кг/см² | 5 кг/см² |

| Песок средней дисперсии | 5 кг/см² | 4 кг/см² |

| Мелкий маловлажный песок | 4 кг/см² | 3 кг/см² |

| Мелкий влажный песок | 3 кг/см² | 2 кг/см² |

| Супеси сухие | 3 кг/см² | 2,5 кг/см² |

| Супеси пластичные влажные | 2,5 кг/см² | 2 кг/см² |

| Суглинки сухие | 3 кг/см² | 2 кг/см² |

| Суглинки пластичные влажные | 3 кг/см² | 1,5 кг/см² |

| Глины сухие | 6 кг/см² | 2,5 кг/см² |

| Глины пластичные влажные | 4 кг/см² | 1 кг/см² |

Кроме этого нужно знать глубину промерзания почвы в данной местности (для определения точки заглубления ленты), а также:

- параметры допустимой деформации грунта,

- длину ленты (в зависимости от архитектурного решения),

- общий вес здания,

- временную нагрузку на него в разные сезоны.

Все перечисленные данные необходимо собрать еще до начала расчетов. На основании необходимых данных составляется проект фундамента.

В нем указываются параметры ленты, а также материалы, которые должны будут применить рабочие при его возведении. Проектировщик определяет, какая арматура будет использована для армирования ленты, и какой маркой бетоном ее следует залить.

Определение требуемой ширины подошвы («подушки») ленточного фундамента

Требуемая ширина подошвы определяется отношением расчетного сопротивления основания к линейно распределенной нагрузке.

Ранее мы определили погонную нагрузку, действующую в уровне подошвы фундамента – 7925кг/м. Принятое сопротивление грунта у нас составило 2,15кг/см2. Приведём нагрузку в те же единицы измерения (метры в сантиметры): 7925кг/м=79,25кг/см.

Ширина подошвы ленточного фундамента составит: (79,25кг/см) / (2,15 кг/см2)=36,86см.

Ширину фундамента обычно принимают кратной 10см, то есть округляем в большую сторону до 40см. Полученная ширина фундамента характерна для легких домов, возводимых на достаточно плотных суглинистых грунтах. Однако по конструктивным соображениям в некоторых случаях фундамент делают шире. Например, стена будет облицовываться фасадным кирпичом с утеплением толщиной 50мм. Требуемая толщина цокольной части стены составит 40см газобетона + 12см облицовки + 5см утеплителя = 57см. Газобетонную кладку на 3-5см можно «свесить» по внутренней грани стены, что позволит уменьшить толщину цокольной части стены. Ширина подошвы должна быть не менее этой толщины.

Особенности для разных построек

Обустройство фундамента под дом и его конструкции зависит от типа почвы и нагрузки здания. При возведении малогабаритных построек используют малозаглубленное основание (глубина залегания – 70 см). Если они выполнены из камня или кирпича, то рекомендуется фундамент глубокого залегания.

Существуют и другие особенности, о которых нужно знать:

- В северных регионах, где зимние температуры опускаются ниже -20…-30 °С, основное внимание уделяют теплоизоляции блоков (особенно если почва слабопучинистая).

- Предпочтительная форма кладки фундамента для небольших зданий – трапеция либо прямоугольник с лабиринтом внутри. В последнем случае кладка расширяется книзу.

- Чем тяжелее здание, тем обширнее должны быть подготовительные работы на участке.

- Если строят загородный дом с цоколем, то используют фундаментальные железобетонные блоки. При этом важной задачей является обеспечение гидроизоляции, утепления и вентиляции. Даже на участке с сухой почвой и при малом количестве осадков необходимо защитить фундамент от подземных вод.

- Для построек, которые нагружаются от движения (гаража, ворот, качелей, горок, аттракционов), хорошо подходит ленточное основание.

Обустройство фундамента зависит от типа почвы.

Содержание

- Зачем нужна разметка

- Разметка фундамента своими руками

- Под дом с прямыми углами

- Способ 1 – по формуле

- Способ 2 – проверка диагоналей египетским треугольником

- Разметка эркера

- Разметка сложной формы

- Разметка разных типов фундамента

- Ленточного

- Столбчатого

- Плитного

- Заключение

Устройство фундамента составляет треть стоимости коробки малоэтажного здания, а допущенные ошибки сложно, либо невозможно исправить, когда дом уже отстроен. Чтобы вся работа не пошла насмарку, нужно не просто знать, как вывести диагональ фундамента и разметить сложные по форме участки, но и иметь на руках проект, составленный на основе анализа грунта. Тем не менее, многие застройщики решаются на самостоятельное «плавание», и мы надеемся, что представленная здесь информация будет им полезна.

Существуют законодательно определённые нормы, регламентирующие расстояния между строениями, межевыми заборами, своими и соседскими постройками, дорогами и проездами. Их нужно соблюдать, а сделать это не получится, если не привязать фундамент к местности. Так же с помощью разметки зданию задаются точные размеры — а самое главное, можно проконтролировать прямоугольность углов до начала строительства. Если здание имеет в плане правильную форму (квадрат, прямоугольник), сделать это проще всего путём сравнения длин диагоналей. Если они одинаковые – значит, и разметка выполнена правильно.

Даже чтобы просто снять плодородный слой грунта, нужна разметка

Приступать к разметке фундамента можно только когда участок подготовлен к строительству: с него убран мусор, выкорчеваны кусты и пни, снят слой плодородной почвы. При небольшом масштабе стройки — тем более, когда возводится не дом, а гараж или баня, выполнить все работы можно самостоятельно.

Для разметки нужно иметь приготовить рулетку, угольник, шпагат, маркер и колышки. Если будет изготавливаться обноска, что очень удобно при устройстве плит и свайных полей, нужно запастись обрезной доской 100х40 мм и брусками 40х50 мм. Топорик, которым заостряются и забиваются в грунт колья, тоже должен быть под рукой.

Частный дом, тем более, строящийся без проекта, почти всегда имеет прямоугольную конфигурацию, поэтому разметка выполняется максимально просто. Прежде всего, фундамент нужно привязать к ориентиру (соседнему дому, например, или забору), опираясь на существующие нормы.

- Согласно правилам, от самого выступающего элемента здания до забора должно быть не менее 3-х метров, хотя, конечно, далеко не все выделяемые под ИЖС участки, позволяют соблюсти такое требование.

- Начинается разметка с определения первой линии фундамента, которая будет параллельной вашему ориентиру. Отступаете от него минимум 3,5 м – 50 см нужно для того, чтобы установить колышки не прямо на углах будущего фундамента, а чуть дальше — чтобы не мешали производить земляные работы.

- Если со всех сторон отступ будет одинаковым, пересечения натянутых шнуров и обозначат углы. Например, нам надо разметить прямоугольник 6,5х 8,5 м. Прочертив линию, параллельную забору, откладываете на ней рулеткой длинную сторону фундамента и, заложив необходимые отступы (2 по 0,5 м), забиваете колышки и натягиваете между ними шнур.

- Получится отрезок длиной 9,5 м. Отмерьте прямо на шнуре с двух сторон по полметра, и поставьте метки маркером. Через эти метки, пользуясь угольником, проведите две перпендикулярные линии, на которых будут откладываться короткие стороны фундамента.

- Если колышки ставятся с отступом, по коротким сторонам между ними будет по 7,5. Точно так же намечаете маркером на шнурах углы фундамента, и проводите через эти точки последнюю, четвёртую линию.

Принцип разметки прямоугольного фундамента

Получив контур фундамента, останется проверить геометрическую правильность сформированного прямоугольника, и сделать это можно разными способами.

Самые популярные проекты серии FH:

Все мы знаем из школьной геометрии про теорему Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. Катетами здесь послужат стороны фундамента, а гипотенузой и будет проведённая из угла в угол диагональ.

Разметка по формуле

Чтобы самостоятельно не заниматься вычислениями, проще всего воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта диагонали. Открыв один из таких сервисов, мы ввели в него длину и ширину дома 6500 на 8500 мм, и получили результат: 10700,4 мм.

Результат расчёта онлайн-калькулятора

Проверить прямоугольность углов можно ещё проще – используя правило египетского треугольника, в котором стороны имеют размеры 3, 4 и 5 м. Отложим две из этих величин на сторонах фундамента, и, прочертив между ними диагональ, получим третью величину. Произвести такую проверку нужно на всех четырёх углах.

Что такое египетский треугольник

Мнение эксперта

Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Обратите внимание: После того, как диагонали будут проверены, и вы убедитесь в правильности разметки, в тех местах, где маркерные метки обозначают углы фундамента, можно забить отрезки арматуры. Нужно это для подстраховки, дабы не пришлось делать всю работу заново – вдруг в процессе работ обноска будет нечаянно сбита.

Выступающие части дома, будь то веранда, терраса или эркер, размечаются дополнительно. Сложность разметки эркера состоит в том, что он имеет не прямоугольную, а трапецеидальную, многогранную или полукруглую форму. С трапецией дело обстоит проще всего.

Размер выпуклости эркера известен, и чтобы обозначить её линию, требуемое расстояние нужно отложить на боковых шнурах. Соединив метки, вы получите линию передней стенки эркера. По этой линии наносится длина выступающей части здания, и забиваются колышки. На шпагате вдоль той стены, к которой примыкает эркер, отмеряете его отступ от угла дома и длину проёма, и тоже намечаете эти точки колышками. Натянув между всеми кольями шпагат, вы и получите очертания эркера.

В ситуации с круглым эркером всё делается приблизительно так же, только ещё проще. Отметив на шнуре той стены, к которой примыкает эркер его ширину, находите середину. Это будет центр окружности, в который и надо вбить колышек. К нему привязывается бечёвка с одним свободным концом, длина которого равна радиусу окружности. Привязав к этому концу гвоздь или кусок арматуры, вы получите импровизированный циркуль, которым прямо на грунте можно начертить безупречную окружность.

Дом в плане может представлять собой не только квадрат или прямоугольник, но и более сложную форму. Он может быть Г- или П-образным, иметь с несколько смещённых относительно друг друга фасадов. В таком случае разметка несколько усложняется, но в основе всегда лежит прямоугольник. Поэтому сначала должен быть определён общий контур – большой прямоугольник. Его стороны проходят по самым выступающим частям здания, а проверка диагоналей и углов производится точно так же, как было описано выше. Любая сложная фигура состоит из нескольких, более мелких прямоугольников. Чтобы их обозначить, внутри контура натягиваются параллельные шпагаты — за счёт их пересечения и будут формироваться внутренние углы дома.

Мало правильно выполнить разметку фундамента в плане — нужно осуществить ещё вертикальную планировку. Это наиболее важный элемент подготовки территории, особенно когда строительство ведётся на неровном рельефе. Цель этого действа заключается в том, чтобы привести естественный ландшафт в наиболее благоприятное для возведения здания состояние.

Делается это путём срезки и подсыпки грунта, смягчения или полного устранения уклона, который может быть не только спокойным или слабопересечённым, но и неблагоприятным для строительства. Вертикальная планировка позволяет изменить микрорельеф так, чтобы затраты на данный этап работ не превышали нормативные 3%, и можно было по максимуму сохранить естественную плотность грунта.

Самое лучшее и выгодное со всех сторон решение – это поддержание нулевого баланса земляных масс, когда объём вынутого грунта равен объёму засыпанного. Нарушение этого баланса является удорожающим фактором строительства, поэтому очень важно правильно продумать схему заглубления фундамента.

Что лучше: срезать часть грунта на склоне, чтобы сделать ровную площадку под дом, или предусмотреть ступенчатый фундамент, решать должен проектировщик. Что же касается разметки, то она в таких случаях выполняется только с помощью геодезических приборов. Строить на холме вообще сложно, но делать это самостоятельно, не имея элементарных знаний в области строительства, и вовсе безрассудно. На ровных участках дело обстоит проще, но нужно принимать во внимание некоторые нюансы.

Фундаменты ленточного типа, особенно заложенные в грунт неглубоко, являются самыми распространёнными в частном строительстве. Лента представляет собой систему соединённых между собой балок, закладываемых не только под все наружные стены, но и под внутренние несущие. В зависимости от размеров дома, кольцо периметра может пересекать как всего одна балка, так и несколько в разных направлениях, поэтому просто четырьмя колышками разметку такого фундамента выполнить невозможно.

Учитывая, что разметить нужно не только внешний контур будущей конструкции, но и внутренний, ведь лента имеет определённую толщину, разметку лучше производить не одинарными колышками, а двойными, соединёнными перекладиной. Такая обноска называется скамеечной, и она очень удобна именно для разметки ленточных фундаментов. Сколько у фундамента стенок, столько пар скамеечек и должно быть установлено.

Разметка ленточного фундамента обноской

Мнение эксперта

Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если предусмотреть достаточную длину перекладины скамеечки, на ней можно сразу отметить не только контуры ленты, но и контуры траншей, которые по ширине могут не совпадать с размером монолита. Совпадают они только тогда, когда строительство ведётся на плотных и прочных фундаментах безопалубочным способом – то есть, бетон заливается прямо в нарезанные в грунте щели. В остальных случаях траншея шире фундамента на 50-60 см, чтобы рабочим было удобно перемещаться в процессе установки опалубки.

Разметка точечных фундаментов (свай, столбов) осуществляется похожим образом, но в два этапа: сначала под свайное поле, а потом под ростверк. При разметке свай или столбов тоже используют обноску, только створную. Скамеечки здесь более узкие, предназначенные для крепления лишь одного шнура – по оси фундамента, проходящей через центры опор.

Самые популярные проекты серии FH:

В местах пересечения этих осей и будут монтироваться сваи. Когда верх свай располагается близко к поверхности, отметку с точки пересечения шнуров переносят на грунт отвесом. Если же сваи монтируются в котловане, центры опор переносятся на его дно с помощью геодезического инструмента, где и закрепляют простыми колышками.

Мнение эксперта

Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Когда ростверк выполняется с опиранием на грунт, с небольшим заглублением или незначительным поднятием выше уровня грунта, обноски лучше всего применять двойные — те же скамеечки, только с двумя перекладинами. На нижней перекладине натягиваются шнуры разметки свайного поля, а на верхней формируется контур ростверка и верх её опалубки.

Фундаментная плита, имеющая форму прямоугольника, наиболее проста в разметке и её контур формируется всего одним рядом шнура. Однако, в зависимости от конструкции плиты, размечать приходится ещё и такие зоны:

- места расположения рёбер жёсткости;

- стенки заливаемого сверху ростверка;

- контуры подбетонной плиты, площадь которой немного больше;

- контуры арматурного каркаса с учётом защитной оболочки бетона, и зоны его усиления.

Плита может быть и такой

Чтобы была возможность фиксировать все эти отметки, вокруг котлована плитного фундамента обычно устанавливают сплошную обноску. Это уже не отдельные скамеечки, и ряд деревянных столбиков вдоль бровки земляного корыта, зашитых по кольцу обрезной доской 40х100 мм. Для зданий с правильной геометрической формой это очень удобно, и позволяет проставлять любые отметки без демонтажа и замены кольев.

Всё гениальное просто – сплошная обноска

Фундамент является самой важной частью здания, от его надёжности зависит срок службы здания в целом. Немалую роль здесь играет геометрическая точность конструкции, достичь которой невозможно без правильной разметки, поэтому к данному этапу работ нужно отнестись со всей ответственностью. Не стоит экономить там, где это совершенно неуместно — ведь давно подмечено, платить дважды приходится только скупому.

Какие инструменты понадобятся?

Производится разметка фундамента своими руками с применением инструментов:

- Рулетки;

- Шнура;

- Гидроуровня и отвеса;

- Помимо этого понадобятся деревянные колышки.

С чего начать разметку?

Итак, как провести разметку фундамента? Для начала следует определить две исходные точки, вбив колышки по углам будущего здания, находящимся на одной прямой со стороны его самой длинной стены. Далее от них нужно будет провести перпендикуляры, таким образом отметив внешний контур смежных стен.

«Египетский треугольник». Самый простой метод

Разметка фундамента своими руками быстрее всего может быть произведена методом «золотого» треугольника, имеющего соотношение длин сторон 5*3*4. Мероприятие при этом выполняется в несколько этапов:

1. Для начала нужно найти длинную веревку и завязать на ней четыре узла. Первый – на конце, второй на расстоянии 3м, третий в четырех метрах от второго и последний в пяти метрах от третьего; 2. После этого самый первый и самый последний узлы соединяют гвоздем. По гвоздю следует вбить и в каждый из промежуточных узлов; 3. При этом длинную сторону получившегося треугольника нужно расположить вдоль линии между двумя уже вбитыми колышками; 4. Вдоль короткой стороны проводят требуемый перпендикуляр; 5. На полученной прямой, вбивают третий колышек на расстоянии равном ширине здания.

Важно: Правильность всех замеров следует обязательно проверить. Для этого между вбитыми кольями по диагоналям натягивают два шнура и связывают в месте пересечения

Метод двух дуг

Разметка фундамента своими силами этим методом выполняется также с использованием веревки. Предварительно от одного из колышков в обе стороны по уже имеющейся прямой отмеряют равные расстояния и отмечают найденные места. Далее к одной из полученных точек прикрепляют веревку с привязанным на противоположном конце гвоздем. Натянув ее проводят дугу напротив того колышка, от которого отмерялись расстояния. Затем веревку крепят ко второму отмеченному месту и чертят еще одну дугу. Из той точки, где дуги пересекутся, проводят линию к колышку. В результате получается прямой угол между ней и уже имеющейся линией.

На заключительном этапе к кольям на высоте будущего фундамента привязывают шнур, поверяя горизонтальность его положения со всех четырех сторон, пользуясь строительным уровнем. Для ленточного фундамента чертят внутренний контур параллельно найденному внешнему и также натягивают шнур.

Совет: В том случае, если траншею предполагается копать с привлечением техники, шнуры лучше не использовать. В процессе работы они могут порваться. Линии между найденными точками в этом случае стоит прочертить песком. Для нахождения центров столбов столбчатого фундамента, от найденных углов вдоль прочерченных линий отмеряют необходимые расстояния и ставят отметки. Далее проверяют прямоугольность углов, получившихся на пересечении линий (соединяющей полученные точки на противоположных сторонах и линии периметра, на которой расположены отметки).

Разметка фундамента своими руками, как можно было заметить – процедура не такая уж и сложная. Самое главное, делать все аккуратно, хорошо натягивать веревку и обязательно проверять полученный результат методом диагоналей.

Видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=66CDCNNuep8

Как разметить ленточный фундамент

Название «ленточный», фундамент получил из-за его формы. Он в виде сплошной ленты прокладывается через весь периметр здания. Его применяют для легких построек, например, каркасных домов или брусовых одноэтажных зданий.

По первому колышку определяется направление несущей стены. Отмеряется нужное расстояние и устанавливается второй колышек. Для получения второй оси протягивается второй шнур под прямым углом, относительно первой оси.

Углы фундамента размечаются специальными устройствами:

- угломером;

- нивелиром;

- теодолитом.

В случае их отсутствия используют способ, так называемого «золотого треугольника». Одна сторона берется 3,4 м, другая 5 метрам.

Угловой колышек будет вершиной треугольника. От него необходимо рассчитать, по проложенной оси, ровно 3 метра.

Гипотенуза треугольника будет достигать 5 метров. Столбик, на котором закреплена основная ось, двигается в любом направлении, пока расстояние, разделяющее оси, не достигнет требуемой величины.

Точно так же выставляются и другие углы. После окончания разметки внешних осей, определяется местонахождение диагоналей фундамента под дом.

Выполняется замер получившейся длины диагонали, соединяющей углы, расположенный в противоположных сторонах. Полученная величина должна иметь одинаковые показатели.

Отталкиваясь от полученных углов, в каждую сторону, строго по осям, необходимо отмерять ширину основания. Колышки забиваются в каждую полученную точку. После каждых двух отметок монтируют доски-обноски.

Чтобы сохранить точность размеров, к обноскам фиксируют осевые нити. Они обязательно должны находиться на высоте равной верхней отметке поверхности фундамента.

Сделать разметку фундамента своими руками, независимо от его вида, может сделать любой человек. Нужно только подойти к этой работе со всей ответственностью и соблюдать все правила. Аккуратность в такой работе всегда приведет к положительному результату.

- Инструменты, необходимые для работы

- Подготовительные мероприятия

- Разметка внешнего контура

- Разметка внутреннего контура и несущих стен

Перед началом выполнения строительных работ обязательно разберитесь, как правильно разметить фундамент. Предварительно составьте план будущего основания на бумаге либо в электронном виде.

От правильности выполнения предварительной разметки напрямую зависят качество, долговечность и надежность готового основания, поэтому подойдите к выполнению этой работы со всей ответственностью. Углы фундамента должны быть абсолютно прямыми, а размеры стен нужно соблюсти практически до сантиметра.

Разметка в зависимости от типа фундамента

Каждый фундамент имеет свои особенности в связи, с которыми имеются свои особенности в разметке.

Ленточный фундамент

По углам фундамента ставятся колышки, между которыми необходимо натянуть бечевку либо цветную ленту. Колышки вбиваются по углам вешних граней, траншея при этом капается с внутренней стороны разметки. Трудно найти идеально ровный участок, поэтому глубина траншеи, как правило, измеряется по самой низкой точке разметки фундамента.

Для небольшой постройки будет достаточно траншеи глубинно в полметра

Крайне важно, что бы дно траншеи было как можно ровнее. Также траншея должна иметь строго вертикальные стены

Столбчатый фундамент

Разметка столбчатого, свайного или плитного фундамента очень похожа на обычную разметку, но процесс несколько усложнен. На гранях разметки фундамента необходимо разметить точки размещения опор. Расстояния между ними должно быть не более 2х метров.

Основные параметры расчетов

При создании чертежа основания дома, необходимо использовать результаты расчетов, совершенных при проектировании фундаментов. В частности, необходимо учесть:

- полную массу строящегося дома;

- рост нагрузки на дом в процессе его эксплуатации, например, возведение второго этажа;

- уровень подземных вод;

- вид грунта на земельном участке.

Эти данные учитывают не только геометрические размеры фундамента, но материалы, которые будут использованы при его сооружении (марка бетона, размер арматуры и пр.). Кроме этого, проектировщик определит тип гидравлической и тепловой изоляции. При строительстве фундамента не земле с высоким расположением грунтовых вод, необходимо спроектировать дренажную систему, которая будет отводить излишки воды от фундаментной конструкции, и тем самым продляя срок его эксплуатации.

В идеальном варианте, проектирование фундаментов зданий и сооружений должны, выполняться в компании, которая имеет опыт такой работы по проектированию оснований. При самостоятельном проектировании фундаментов зданий желательно использовать действующие руководства и инструкции по проектированию фундаментов.

Условия и нюансы процесса

Для того чтобы разметка под ленточный фундамент была адекватной, для ее осуществления необходимо использовать такие инструменты:

- 20-метровая рулетка из металла;

- надежная толстая веревка;

- крепкие колышки из дерева и надежные прищепки, которые применимы для осуществления пометок локальных точек будущего сооружения.

Перед началом работы обязательно определяется точка, выполняющая роль угла здания. Сквозь то зону необходимо провести специальную длинную линию, ставшую основанием для первой стены (будет она фронтальной либо фасадного типа особого значения не имеет). Сам колышек стоит установить где-то на расстоянии в 50 см от первоначального угла, а вот последний помечаем с помощью прищепки.

При участии мерной рулетки откладываем необходимую длину от самой стены, после чего вбиваем другой колышек на том же расстоянии, что и первый, локализацию второго угла также фиксируем при помощи прищепки.

Не рекомендуется помещать маркер в сам угол: он может либо же пострадать в процессе работы, либо попросту мешать процедуре выемки грунта.

Сквозь отметку – точку следует внимательно провести ровную линию второй стены, так же, как это происходило и в первом случае, для начала происходит измерение необходимого угла:

- от первой стены откладываем четыре метра и маркируем эту точку;

- на второй и третей – и делаем тоже самое;

- измеряем полученное расстояние при помощи рулетки;

- если результат равен 5м – отлично, можно вбивать также следующий колышек очередной стены, измерять очередной угол;

- вымеряются другие геометрические показатели.

Следует сконцентрировать внимание – шнур, с помощью которого можно качественно разметить фундамент самостоятельно, обязательно должен располагаться на единой высоте во всех точках. Осуществлять измерения на самой почве более чем нецелесообразно, поскольку потенциально велика ошибка в расчетах из-за нюансов рельефа

Сама по себе такая работа, в принципе, особой сложности не представляет. Но порой ее осуществление требует наличие опытного и умелого помощника. Завершить процедуру разметки можно осуществлением контроля за тем, одинаковы ли диагонали полученного прямоугольника. Если обнаружилось отклонение в пределах трех сантиметров, то такой показатель вполне допустим.

Внутренний контур размечают аналогичным способом. Углы контролируют так же. В случае если предполагается только залить траншею с применением фундамента, процедуру можно выполнить сразу, обязательно допуская опалубку. В целом, разметка участка под фундамент – это процедура довольно простая, гораздо проблематичнее соблюсти все геометрические параметры монтажа самой опалубки и оптимальной установки обязательного верхнего уровня, придерживаясь правильной высоты. С этой целью производится процедура тщательной расчистки строительной площадки и ее выравнивание еще до того, как была осуществлена разметка.

Сам проект фундамента можно вымерять, применяя измерения технологической привязки к обрабатываемой местности, которые обозначены в его пределах. Тогда обычно фиксируется любой из потенциально возведенных углов сооружения с учетом выбранных расстояний от всех точек контроля. Это и будет непосредственно первый угол конструкции.

Все эти факты очень важны для процесса строительства. Именно на этом этапе мы имеем возможность осуществить изменения уже утвержденного строительного плана, в которых возникла необходимость. Учитывать стоит только факт выдержки параметров для жилой застройки, например, такие как минимальная отдаленность от граничных пределов участка, а также трубопроводов магистрального типа.

Как устроен ленточный фундамент, его достоинства

Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.

Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.

Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.

Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири – 1,5 – 2 и даже более.

Достоинства ленточных фундаментов:

- простая технология сооружения;

- возможно заложение цокольного или подвального этажа;

- строятся на прочных грунтах – каменно-песчаных и глиняных;

- они достаточно экономичны;

- параметры – ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.

Возвести такое основание под дом можно собственными руками.

Разметка внешнего контура и формирование угла фундамента

Например, будет строиться дом 6 х 8. После разметки стороны, которая будет служить его длиной, размечают вторую сторону. Для этого забивают еще колышек, привязывают к нему шнур и натягивают перпендикулярно первому. Точку пересечения шнуров скрепляют. Это и будет угол фундамента. На втором шнуре нужно сделать отметку, которая должна равняться ширине 6 м.

Для формирования угла применяется теорема Пифагора. Чтобы не заниматься глубокими геометрическими расчетами, берут два отрезка 3 м и 4 м. На первом шнуре, который обозначает длину фундамента, от угла отмеряют 4 м и ставят отметку.

На втором шнуре наносят отметку на расстоянии 3 м. Далее рулеткой соединяют одну отметку с другой так, чтобы на рулетке было отделено 5 м. Если расстояние между отметками будет равно 5 м, все нормально. Если нет, то конец второго шнура с отметкой 3 м перемещают, пока рулетка не установится на нужное расстояние.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

- точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;

- дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;

- число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Устройство обноски

Обноска может быть и не сплошной. Например, если у вашего будущего дома всего четыре оси, то можно поставить обноску только по углам. При этом толщина стен будущего дома должна гарантированно попадать в обноску. В принципе, обноска ставится перпендикулярно каждой оси и должна её захватывать в обе стороны на расстояние не менее метра, то есть, ставится кусочек обноски из трёх колышков. При этом надо учитывать расстояние до траншеи – если это угол, продлить примерно за край траншеи на метр, чтобы при земляных работах она никуда не сползла в траншею вместе с землёй.

Колышки обноски желательно устанавливать по обычному строительному уровню или отвесу. Верхняя доска обноски крепится с наружной стороны от середины строительства к колышкам сбоку, при помощи саморезов и шуруповёрта. Верхняя доска должна быть установлена на одном уровне по всему периметру.

Если обноска сплошная – сделайте в ней проходы там, где это возможно. Вам нужно будет выносить землю и подвозить бетон на тачке к месту застройке, выполнять другие работы – перешагивать через обноску будет неудобно.

Установка обносок

От углов обноски вкапываются на расстоянии полуметра. Веревки натягиваются так, чтобы места их пересечения приходились точно на углы. Все линии, проложенные шнурами, должны пересекаться между собой под углом 90 градусов.

Ленточный фундамент требует установки дополнительных обносок, с помощью которых можно будет проложить внутренние границы. Они параллельны основным, а расстояние между линями периметра и дополнительными, равно толщине будущих стен. Если фундамент столбчатый, то при помощи веревок и обносок необходимо наметить квадраты под будущие сваи. Точки пересечения шнуров должны указывать на места будущих опор.

https://youtube.com/watch?v=66CDCNNuep8

Разметка ленточного фундамента

Для правильного переноса проекта с ленточным основанием на участок существует 2 способа

Для правильного переноса проекта с ленточным основанием на участок существует 2 способа.

Способ №1. Согласно плану будущего дома или пристройки определите положение главной точки правого угла, вбейте колышек. Соблюдая уровень отмерьте рулеткой длину одной из сторон, вбейте 2 колышек и туго натяните шнур. Так у вас должна получится одна сторона строения, по такому же принципу отмерьте и вторую сторону. В результате должен получится прямоугольник. Уровень поможет выставить прямой угол, а рулетка отмерить точную длину.

Способ №2. По принципу способа №1 вбейте колышек в правом углу. При помощи рулетки и уровня отмерьте длину передней стенки, зафиксируйте вторым колышком. На нити второго колышка сделайте отметку длины левой стены. Отметьте точки оставшихся стен в квадрат и сложите их значения, а из полученной величины вычислите корень. Зафиксируйте длину на шнуре и закрепите ее к правому колышку. Натяните 2 верёвки в этих местах, соедините их в отмеченных точках, в месте соприкосновения вбейте колышек, который будет 3 углом. Точно так же высчитайте 4 угол.

Ленточное основание делают в виде подземных и непрерывных стен, перекрестными железобетонными балками. Его ширина рассчитывается от качества почвы, как правило, она составляет 50 см, т.е. равна средней ширине стен.

Как сделать?

Разметка производится под разные типы фундаментов. Необходимо привязывать разметку к типу, поскольку она в каждом конкретном случае может иметь свои особенности. Необходимо учитывать их все. Однако вначале необходимо рассмотреть общие специфические черты.

Два метода построения прямоугольного фундамента

По сути, построить прямой угол сможет каждый, кто изучал в школе геометрию. Для этого не понадобятся какие-то специальные знания. Так, в одном из случаев можно применять теорему Пифагора:

С=√ (А²+B²)

Не углубляясь в дебри геометрии, стоит рассмотреть использование теоремы Пифагора на примере. Если имеются уже построенные две стороны. Одна располагается вдоль забора. Ее менять не планируется. Вторая построена рядом, но нет уверенности в том, что она расположена под прямым углом и хочется проверить это. Тогда от угла по каждой из сторон нужно отмерить по отрезку. Например, многие берут за отрезок всю длину.

Для примера возьмем стороны 9 и 12 м. Тогда √ (9²+12²) =√ (81+144) =15 м. Это значит, что диагональ между ними должна быть равна 15 м.

Второй способ получил название «паутина»

Здесь важно подготовить бечевку, которая не имеет свойства тянуться

Обязательно нужно обратить внимание на этот факт, иначе ничего не получится. Сначала необходимо отрезать бечевку ровно под габариты будущего фундамента

Возьмем те же 9 и 12 м. Необходимо отрезать по куску для того, чтобы в дальнейшем вымерить диагонали. Понадобится по два отрезка 9, 12 и 15 м, а также небольшое количество для закрепления.

Теперь бечевку нужно скрепить на углах, а также прикрепить диагонали. После этого можно приступать к натягиванию. Сначала следует натянуть одну сторону, желательно длинную или расположенную вдоль забора. После этого нужно натянуть одну из коротких сторон.

Под столбчатый фундамент

Следует сделать обноску в два яруса. В данном случае нижний ярус должен располагаться на том же уровне, что и столбы. После этого можно натягивать бечевку. Следует проверить, чтобы бечевки пересекались под прямым углом. Там, где находятся места пересечения бечевки, с помощью отвеса нужно отметить места под сваи и закрепить клинья. Бечевки стоит убрать, чтобы не мешали.

Теперь необходимо пробурить под столбы углубления и установить столбы. Повторно натянуть бечевки. Теперь нужно вывести все столбы из земли одинаково, чтобы они касались бечевки.

Под ленточный фундамент

В данном случае понадобится сделать двойную разметку, поскольку ленточный фундамент представляет собой полосу. Сначала необходимо расположить обноску, после этого нужно натянуть бечевку под прямыми углами. Сначала делается внешний контур. Следует помнить, что высота расположения бечевки должна быть равна верхнему уровню фундамента. После этого необходимо сделать внутренний контур. Для этого на обноске от имеющейся бечевки откладывается отрезок, равный по ширине ленте, после чего делается внутренний контур.

В дальнейшем при помощи отвеса определяются угловые места. На местах углов на земле закрепляются колышки. Между ними натягивается бечевка, обозначающая границы траншеи под ленточный фундамент. После этого роют траншею. При формировании обрешетки заново натягивать верхние бечевки необязательно, если высота фундамента будет определяться обрешеткой.

Под плитный фундамент