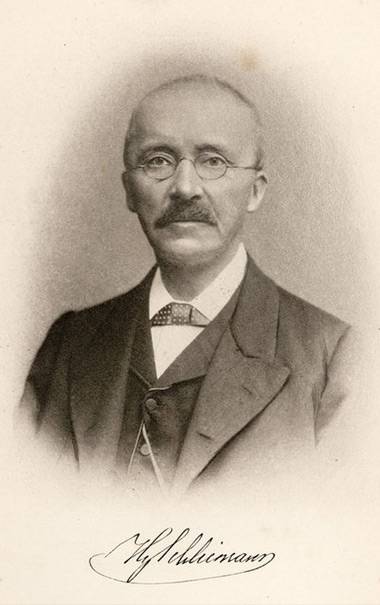

Генрих Шлиман прославился на весь мир открытием Трои, хотя в действительности не столько нашел ее, сколько разрушил. Его называют знаменитым археологом, хотя научное сообщество отнеслось к нему весьма скептически, считая нуворишем, из чудачества тратящим деньги на раскопки. Шлиман 20 лет прожил в Петербурге и был российским подданным, но когда он захотел приехать навестить семью, Александр II наложил на прошение исчерпывающую резолюцию: «Пусть приезжает. Повешу». И всё же это был один из самых удивительных и незаурядных людей своего времени. 6 января, в день 200-летия рождения Шлимана, «Известия» вспоминают его биографию.

Мастер иллюзий

Помимо бесспорного коммерческого таланта и искренней любви к античной истории Шлиман обладал еще одной особенностью: он был великим мистификатором. Целенаправленно и старательно он создавал легенду о себе, но эта страсть рикошетом ударила по нему самому.

Историю своей жизни Шлиман начал писать, будучи еще молодым и совершенно неизвестным человеком. Он обладал достаточной усидчивостью, чтобы подробно и интересно описывать свои похождения, а со временем получил достаточно средств, чтобы их публиковать и распространять. Сведения из его книг, а также подробная и вполне публичная «Автобиография» на долгие годы стали основой всего, что писалось о первооткрывателе Трои.

Прошло довольно много лет, прежде чем ученые обратили внимание на то, что в книгах Шлимана есть масса нестыковок. Пришлось обратиться к документальным источникам, благо их оказалось предостаточно. Дело в том, что всю жизнь Шлиман тщательно вел личный архив. Примерно с 20-летнего возраста он собирал документы, письма, конторские книги, ежедневно вел подробный дневник. Его бумажное наследие насчитывает сотни томов, хранящихся в Американской школе классических исследований в Афинах, а также в библиотеках США и Германии, куда оно поступило из семейных архивов русской и греческой семей Шлимана. В конце XX века вышли первые посвященные жизни Шлимана серьезные научные работы, которые сразу вступили в очевидную конфронтацию с романтической легендой о бедном мальчике, в детстве прочитавшем бессмертное творение Гомера и поклявшемся найти Трою.

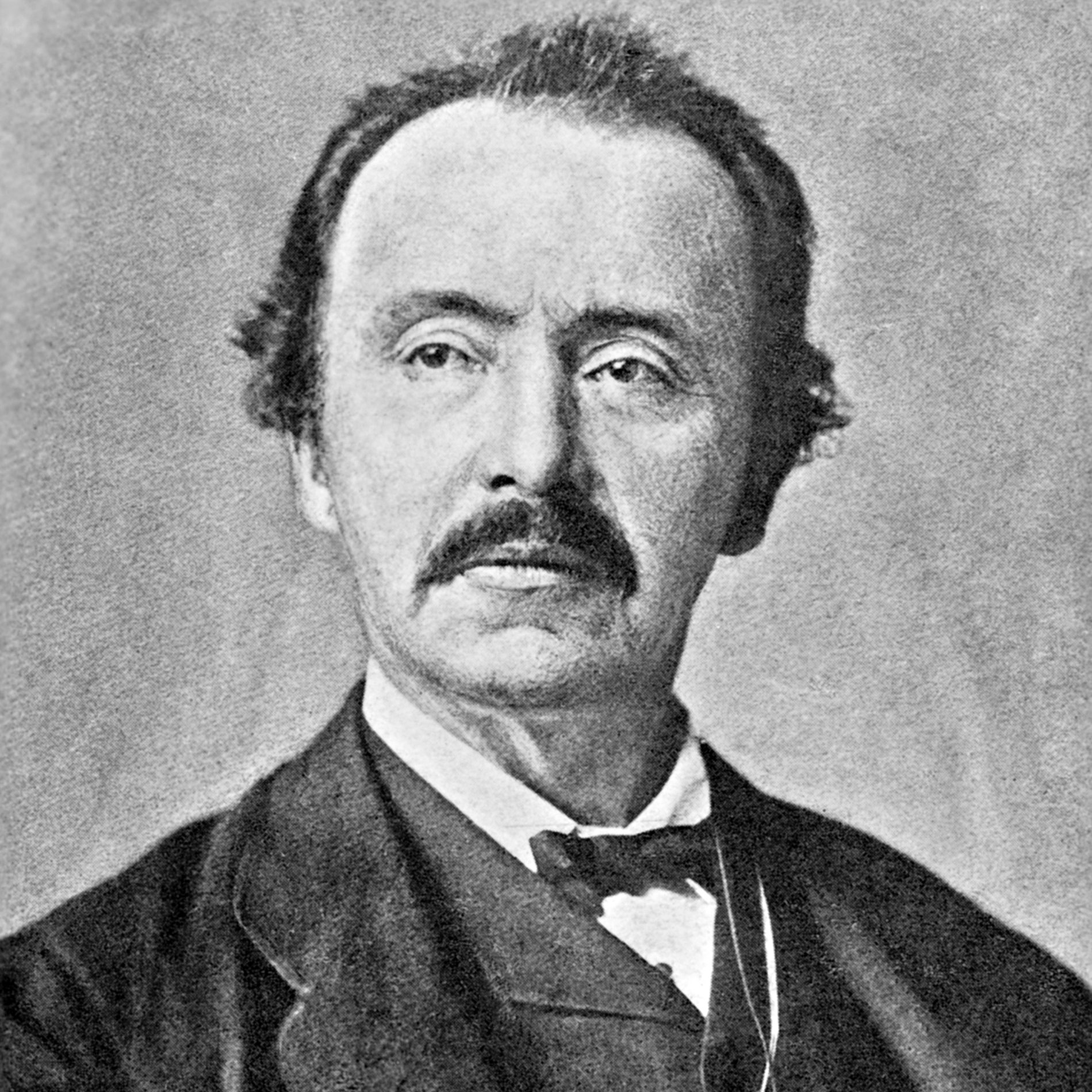

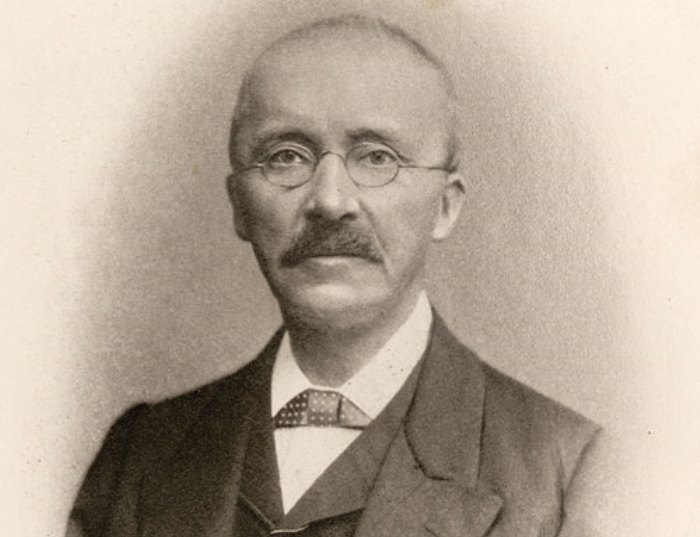

Фото: Global Look Press/Scherl

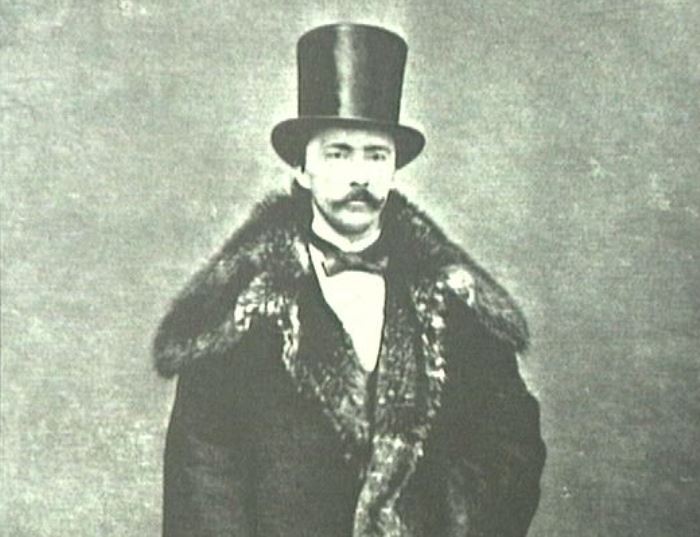

Генрих Шлиман

Оказалось, что античная тема в жизни Шлимана появилась гораздо позже, а знаменитый том «Илиады» не был подарен ему отцом на Рождество, а куплен в букинистическом магазине в Санкт-Петербурге. И с президентом США Шлиман не встречался, а документы для бракоразводного процесса и вовсе подделал. Даже ставший классическим рассказ о находке «клада Приама» оказался вымыслом, поскольку его супруги, которая якобы в этом участвовала, в указанное время на месте раскопок просто не было — согласно документам, она находилась в Греции у постели больного отца.

Конечно, «маленькая ложь рождает большое недоверие». С другой стороны, далеко не всё, что писал Шлиман, — выдумки, и его заслуги перед человечеством неоспоримы. Попробуем отделить зерна от плевел.

Первые миллионы

Мойры — греческие богини судьбы — соткали для Генриха замысловатую нить жизни. Он родился 6 января 1822 года в семье сельского пастора в Померании. При родах седьмого ребенка его мать умерла, отец вскоре сошелся со служанкой, после чего был лишен сана и, как следствие, средств к существованию. Детей пришлось пристраивать к сердобольным родственникам. Так 10-летний Генрих оказался в Калькхорсте у своего дяди, который также служил пастором. Какое-то время мальчик учился в гимназии, потом его отдали в ремесленное училище, чтобы обеспечить в будущем куском хлеба. Закончить обучение не удалось — с 14 лет ему пришлось идти помощником в лавку.

В 19 лет он перебрался в Гамбург, где брался за любое дело: был рабочим на рыбном рынке, грузчиком, разносчиком. В какой-то момент юноше предложили переехать в Южную Америку и он согласился, но корабль, на который погрузились переселенцы, попал в шторм и погиб у берегов Голландии. История душераздирающая, но… Единственным источником, повествующим о жизни Генриха этих лет, является он сам, и в рассказах этих очень много явных противоречий — среди пассажиров затонувшей «Доротеи» фамилия Шлиман не значилась, а сохранившиеся документы и рекомендательные письма тех лет водой не затронуты. Впрочем, нет сомнений, что детство и юность у Шлимана были безрадостными, что не могло не сказаться на его характере.

Дом, в котором родился Генрих Шлиман, Западная Померания, Германия

Фото: Global Look Press/Hans Zaglitsch

В торговом порту Амстердама молодой человек благодаря рекомендациям и приобретенным в гимназии познаниям в европейских языках быстро нашел работу в фирме «Шредер». Видимо, тогда он и усвоил, что, во-первых, знание языков — это ключ к успеху, а во-вторых — это достижимо при наличии целеустремленности, усидчивости и способностей, которыми он был наделен. Теперь всё свободное время он посвящал изучению языков — сначала усовершенствованию английского и французского, потом изучению итальянского, португальского и русского. Последний был совершенно сознательным выбором, поскольку российский рынок, без сомнения, был весьма перспективным.

У Шлимана не было денег на репетиторов, он учил языки по книгам и через общение с носителями, благо в огромном амстердамском порту можно было встретить кого угодно. Русский он тоже постигал по купленным у букинистов книгам. Когда же молодой немец попытался заговорить с нашими купцами, его речь вызвала у них совершенный восторг. Оказалось, что среди «учебных материалов» были знаменитые «срамные оды» Ивана Баркова, выражения из которых Шлиман честно зазубрил. Это помогло налаживанию дружеского контакта с русскими партнерами фирмы «Шредер» — конечно, если вся история с Барковым не вымысел самого Генриха. Но бесспорным остается то, что всего за четыре года Шлиман сумел сделать головокружительную карьеру от мальчика на побегушках до главы бюро, имеющего в подчинении приличный штат сотрудников. Тогда начинающий бизнесмен решил создать собственный «стартап», и местом приложения своих усилий он выбрал Россию.

В Санкт-Петербург Шлиман приехал в начале 1846 года. Это был субтильный невысокий (около 160 см) молодой человек с непропорционально большой головой. Юноша имел небольшой капитал, но жил весьма скромно, экономя на всем, кроме одежды: он хорошо понимал, что встречают по одежке, поэтому не скупился на дорогие английские костюмы. Нет сомнения, что Шлиман был очень талантливым бизнесменом — об этом свидетельствует его быстрый коммерческий успех. В России он добился солидной репутации и уважения в купеческих кругах. При этом страсть к мистификации сохранялась: исследователи обратили внимание, что Шлиман в русских документах использовал около десяти вариантов имени и отчества — Генрих Иванович, Андрей Иванович, Александр Иванович, Александр Николаевич, Андрей Аристович, Андрей Орестович, Генрих Августович, Генрих Оскарович. А отосланную сестре собственную фотографию в дорогой шубе подписал «Директор Императорского банка», хотя никакого отношения к этому учреждению не имел.

Тяга к перемене мест

В 1850 году пришло известие о гибели брата Людвига, отправившегося «делать гешефт» в Америку. По не совсем ясным причинам Генрих решил отправиться по следам брата в Калифорнию, где очутился в самый разгар золотой лихорадки. Имея небольшой наличный капитал, Шлиман создал примитивное, но выгодное предприятие. Он на месте скупал у добытчиков золотой песок, а потом перепродавал его банку. Разницу клал в карман. Бизнес был довольно рискованный — Шлиман писал, что спать приходилось с револьвером под подушкой, — но и прибыль была сказочной. В Россию Шлиман вернулся уже богачом.

Фото: commons.wikimedia.org

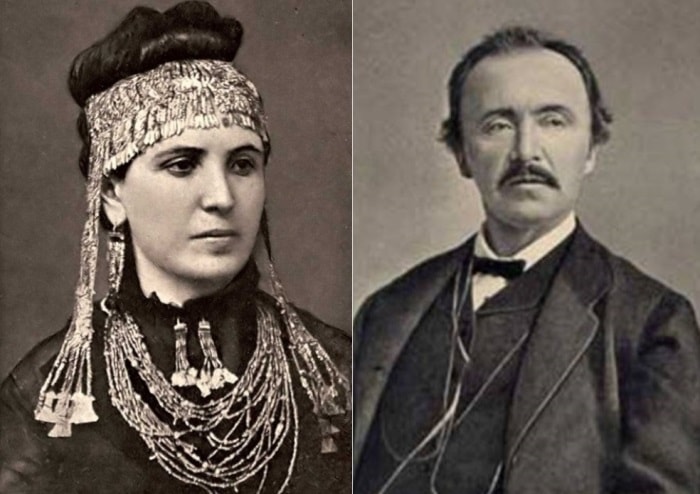

Екатерина Лыжина

Генрих всерьез связывал свою жизнь с Россией. Он вступил в российское подданство и официально стал купцом 2-й гильдии, перевез в Санкт-Петербург брата и сестру, женился на племяннице своего делового партнера Екатерине Петровне Лыжиной. Вряд ли это был брак исключительно по расчету — Шлиман твердо стоял на ногах, но и дочь известного столичного адвоката бесприданницей не была. Генрих долго добивался руки своей избранницы и сумел убедить ее в серьезности своих чувств. Кстати, несмотря на последующие события, он всегда материально обеспечивал Екатерину Петровну, заботился о детях и завещал им значительные средства.

Вскоре началась Крымская война, благодаря которой капитал Шлимана снова многократно увеличился. Часто пишут, что он поставлял в армию некачественный товар, но доказательств тому нет. Уголовных дел против купца ни во время, ни после войны не заводили, обвинений ему публично не предъявлялось. На деле Шлиман быстро сориентировался и, когда торговля с Англией и Францией по понятным причинам прекратилась, перехватил рынок у конкурентов. Кстати, основную часть в обороте фирмы Шлимана составляли чай и индиго (краситель для текстильной промышленности).

Перелом наступил в конце 1850-х. Преуспевающий купец затосковал, коммерческие дела волновали его всё меньше. Он жил по инерции — контролировал дела, много занимался спортом (ежедневное купание в море, конные прогулки, коньки и гимнастика в спортивном клубе) и учил языки — теперь греческий и древнегреческий. Шлиман отправился смотреть мир. Германия, Италия, Египет, Палестина, Сирия, Турция, Греция. Он вернулся в Россию, снова погрузился в дела. Был избран членом Коммерческого суда, стал столичным купцом 1-й гильдии, почетным гражданином. Но вскоре снова уехал, на сей раз в кругосветное путешествие.

Перезагрузка

Формально он ехал изучать коммерческие предложения для налаживания новых торговых связей, и отчасти это было правдой. Другое дело, что Шлиман, похоже, уже потерял интерес к коммерции и искал нового приложения своим способностям. Свое путешествие Шлиман описал в книге — на французском языке. Там он впервые признался читателям, что, столкнувшись с древней культурой далеких стран, пожалел об отсутствии у него систематического образования, без которого понять смысл увиденного было невозможно.

Фото: Global Look Press

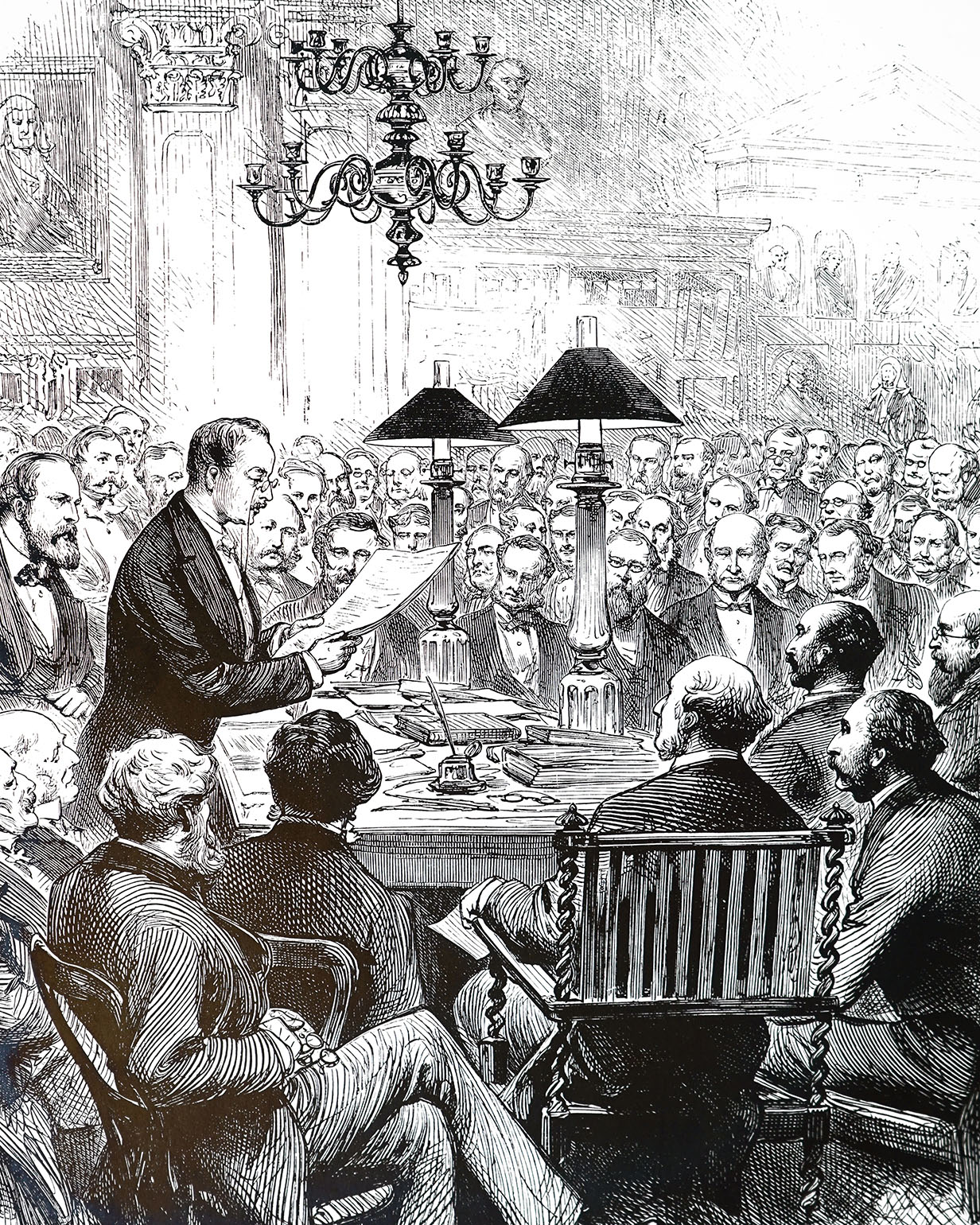

Генрих Шлиман читает лекции в Лондоне

Шлиман возвращается в Россию и пытается убедить супругу уехать с ним в Европу, но получает отказ. Тогда в 1865 году он сворачивает дела в Петербурге, выводит средства и отправляется в Париж. Деньги он вложил в недвижимость, благо как раз в это время полным ходом реконструкция города бароном Османом. Шлиман участвовал в строительстве семи многоэтажных доходных домов. Получив стабильный доход, 42 летний рантье пошел учиться. Точнее, слушать платные лекции университетских профессоров по интересующим его темам. Без сдачи экзаменов и получения диплома.

Екатерина Петровна по-прежнему наотрез отказывалась ехать в Париж, а внезапный позыв мужа к знаниям воспринимала как блажь, если не сумасшествие. Но и в оформлении развода супругу было отказано. Видимо, именно в это время у Шлимана созрели два ключевых решения, определившие его последующую жизнь: желание прославить себя на научной стезе и идея создания новой семьи.

С присущим ему энтузиазмом, Шлиман взялся за практическое воплощение замыслов. Развод был оформлен в США. Сначала Шлиман и его адвокаты представили в суде свидетельство о том, что Генрих последние пять лет безвыездно жил в Нью-Йорке и даже имеет долю в солидной местной фирме, что дало ему право на получение гражданства. Следом последовал иск о расторжении брака, где Шлиман предъявил письма от своей супруги, в которых она наотрез отказывалась переезжать с мужем. Очевидно, что это были фальшивки, но судьи предпочли этого не заметить. Кстати, именно за несанкционированное получение второго гражданства и двоеженство Александр Освободитель и обещал повесить бывшего подданного.

Вскоре Шлиман женился на юной гречанке Софии Энгастромену, которая была почти на 30 лет моложе супруга. По сути, Генрих купил молодую девушку, которая пошла на эту жертву ради спасения обанкротившейся семьи.

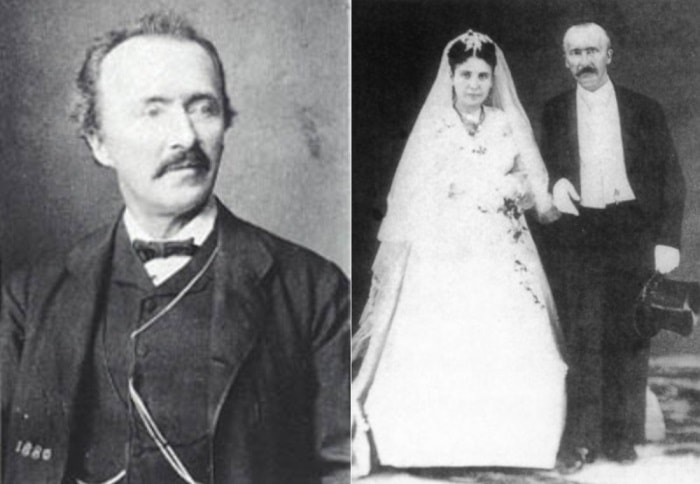

Фото: commons.wikimedia.org

София Энгастронему и Генрих Шлиман

Но для начала научной карьеры не имевшему образования бизнесмену нужен был какой-то формальный статус. Добыть его удалось через Ростокский университет. По совету брата Шлиман отправил туда свои книги и рукописи, за которые и получил докторскую степень. О коммерческой составляющей перевоплощения купца в ученого сведений не сохранилось.

Шлиман объехал значительную часть античной ойкумены, но исключительно как турист. Это позже он напишет, мол, с детства верил, что «Илиада» Гомера не сказка, как тогда считали многие ученые, а точное описание реальной Троянской войны, облеченное в мифологическую форму. Похоже, аппетит исследователя стал приходить к нему уже во время еды.

На пороге славы

Согласно описанию Шлимана, 8 августа 1869 года он впервые ступил на землю малоазийской области Троада, ведомый трудами таких авторитетов, как французский историк искусства Жан-Батист Лешевалье и австрийский дипломат и путешественник Иоганн Георг фон Хан, утверждавших, что Троя расположена на Бали-Даги. Неделю Шлиман верхом обследовал местность, но ничего интересного не нашел. Он вернулся в порт Чанаккале, чтобы отплыть в Стамбул, но опоздал на корабль. Здесь-то якобы и произошла совершенно случайная встреча, определившая судьбу троянской археологии.

Но, скорее всего, в дом британского консула в Дарданеллах Фрэнка Калверта Шлиман пришел по рекомендации кого-то из парижских историков или узнав о нем из справочника Мюррея. Калверт считался знатоком топографии и древностей Троады и, что самое главное, обладал опытом археологических раскопок в данной местности. Он уже не раз публично высказывал мнение, что остатки древнего Илиона следует искать в недрах холма Гиссарлык; более того, поняв научную ценность этого археологического памятника, он уже успел приобрести половину холма в собственность. Правда, денег на раскопки у него не было. В Шлимане англичанин увидел человека, имеющего материальные ресурсы для серьезных исследований, а Генрих сразу загорелся, поняв, насколько выигрышно можно представить идею поисков Трои с «Илиадой» в руках.

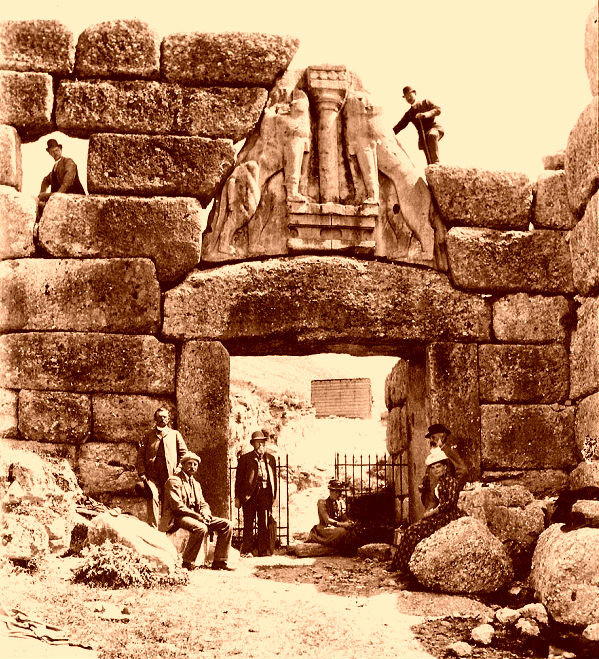

Фото: commons.wikimedia.org

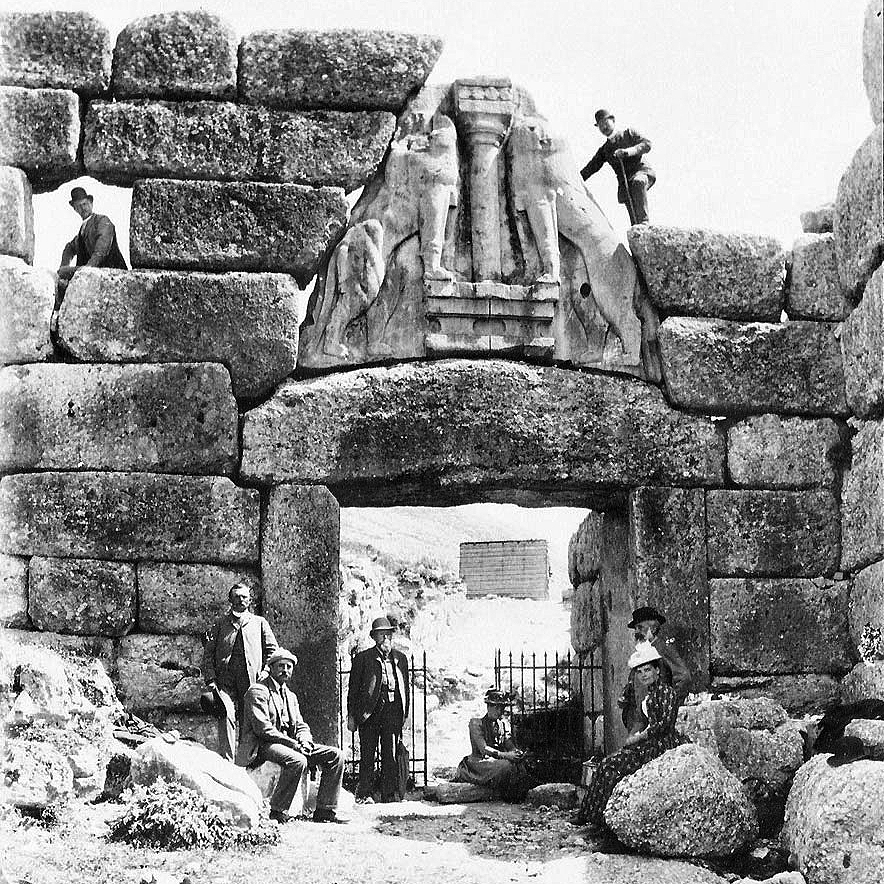

«Львиные ворота» в Микенах. Шлиман — в очках и с тростью — у барельефа с изображением львов, 1884–1885 год

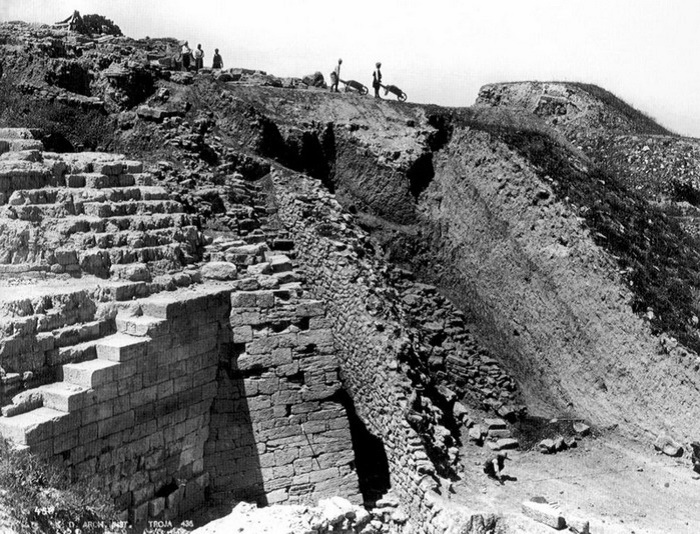

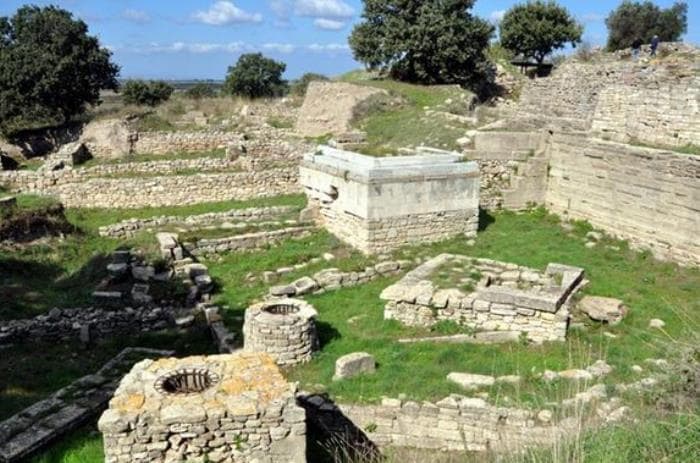

В 1871 году начались масштабные работы, причем Шлиман отказался от услуг профессиональных археологов, решив следить за всем лично. Калверт в раскопках не участвовал — он лежал с приступом малярии. Дальнейшее хорошо известно: Шлиман двумя траншеями прорезал холм и действительно нашел уникальный город, который был почти на тысячу лет старше Трои царя Приама. Но сам он этого не понял, решив, что обнаружил следы описанных Гомером событий. Шлиман громко раструбил о своем открытии, чем вызвал закономерный скепсис у профессионалов, видевших явное несоответствие материала и датировок. А его дилетантское презрение к методике раскопок и точной фиксации находок привело к тому, что для науки памятник фактически был уничтожен.

Последствия великих дел

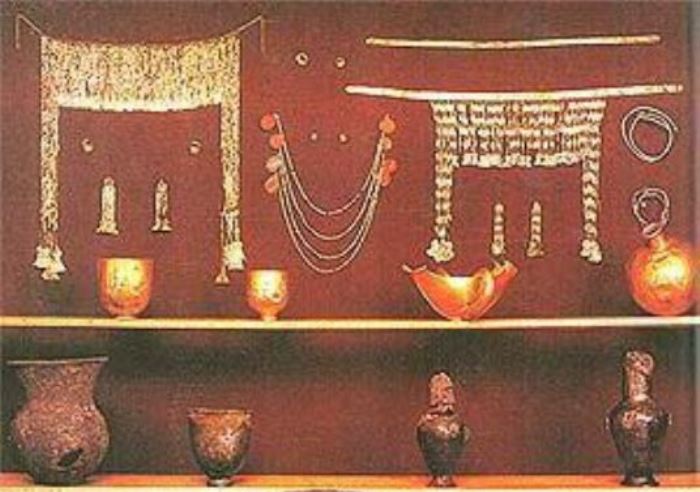

В своей жажде славы Шлиман умудрился поссориться с Калвертом, турецким правительством, ученым сообществом. Когда он контрабандой вывез «клад Приама», его даже заподозрили в том, что предметы эти были куплены у грабителей или собраны из разных слоев. Обвинение не пустое, поскольку целостный клад легендарного царя стоил многократно дороже, чем разрозненный набор предметов, а Шлиман не скрывал своего желания «капитализировать» находки. Он долго пытался «пристроить» троянское золото, делая предложения Британскому музею, Лувру, Эрмитажу. В итоге, когда продать находки не получилось, он подарил коллекцию Германии, за что получил почетное гражданство и орден.

До конца жизни Шлиман пытался исправить то, что натворил в безудержном стремлении к славе. И отчасти ему это удалось. Он помирился с турецкими властями, заплатив за украденные ценности. Он признал, что ошибался, и допустил ученых к своим материалам. Он совершенно изменил подход к раскопкам и в дальнейшем не только копал в соответствии с научными методиками, но даже усовершенствовал их — например, ввел за правило обязательную фотофиксацию слоев и отдельных находок in situ (на месте).

Некоторые ученые признали его «раскаяние» и сменили гнев на милость, другие остались тверды в своем неприятии взбалмошного нувориша. Шлиман еще успеет открыть для науки Тиринф и Микены, провести в Трое научные конференции, построить музей в Афинах, написать несколько книг. Он останется дилетантом, но своим энтузиазмом сумеет заразить множество людей любовью к античной истории. А его жизненный путь станет примером того, что трудом и упорством можно достичь практически любых высот. На закате жизни Шлиман боролся с болезнями, от которых явно страдал его мозг, — трудно поверить, что те «чудачества», которые он позволял себе в последние годы, мог совершать здоровый человек. Он умер на улице в Неаполе, а похоронен в Афинах в семейном мавзолее.

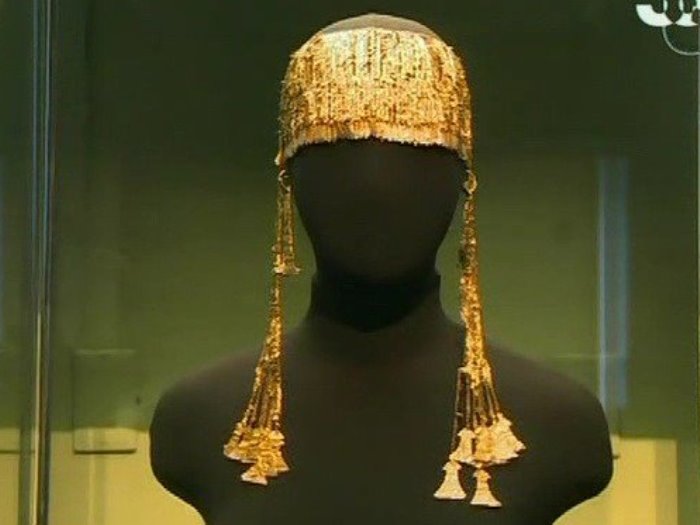

Часть золотых предметов, найденных в Микенах, в Национальном археологическом музее в Афинах

Фото: commons.wikimedia.org/flickr.com

В 1945 году хранившееся в Берлине «золото Трои» оказалось в СССР — частично в Эрмитаже, частично в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Долгое время об этом предпочитали молчать, и лишь в 1990-е коллекция впервые была представлена публике, после чего снова возобновились разговоры о научной трактовке этого клада. Теперь же началось комплексное исследование предметов из Трои, с применением всех возможных современных технических средств. Ученые обещали обнародовать результаты в юбилейный год, так что ждать осталось недолго.

Археолог-самоучка Генрих Шлиман успел сделать столько, сколько обычному человеку не успеть и за несколько жизней. Он родился в семье лавочника, но самостоятельно сколотил огромное состояние, был предпринимателем, авантюристом, писателем, банкиром в Калифорнии в годы «золотой лихорадки» и знал не менее 15 языков. Разбогател он на торговле европейскими товарами в Российской империи и поставках на нужды русской армии во времена Крымской войны.

Известность же ему принесла его деятельность на поприще археологии. Решив найти Трою, Шлиман не жалел сил и денег на раскопки и сделал ряд потрясающих археологических открытий. Однако его бурная деятельность вызвала немало критики. Почему? Разберёмся в этой статье.

Время чтения: 4 минуты

Из бизнеса в археологию

Хотя Шлиман вошёл в историю благодаря своим археологическим раскопкам, этой наукой он начал заниматься уже в зрелом возрасте и так и остался самоучкой. Уже будучи успешным бизнесменом, он решил сменить сферу деятельности и весной 1855 года начал изучать греческий. Занятия языком зародили в душе Шлимана неподдельный интерес к древнегреческой литературе, в частности к гомеровским «Одиссее» и «Илиаде». Последняя поэма стала настольной книгой археолога и вдохновила его на изыскания.

Узнайте о культуре 15 стран мира с нашим курсом:

В XIX столетии археологические школы только начали складываться и археология ещё не оформилась окончательно как полноценная наука, поэтому квалифицированных специалистов в этой сфере быть не могло. Однако другие археологи эпохи использовали методологические наработки предшественников и ставили цель не столько прославиться и удовлетворить собственные амбиции, сколько обогатить науку.

Шлиман также был предан исторической науке, которая постепенно всецело завладела его сердцем, но трудился на её благо в своём понимании этого блага, что нередко вело к серьёзным ошибкам. К чести археолога постфактум он признавал свои промахи и заблуждения.

Увлекшись историей Древней Греции, Шлиман понял, что ему явно недостаёт знаний, чтобы осуществить мечту — перевернуть науку. В Парижском университете он прослушал несколько лекций по античной философии и археологии, а также осваивал наследие древних самостоятельно. В 1868 году он оказался в Риме, где увлёкся археологическими работами на Палатинском холме, что убедило его посвятить себя именно археологии.

В поисках Трои

Определившись со сферой интересов, Шлиман устремился в Грецию, где на острове Итака организовал свои первые раскопки, желая найти не что иное, как дворец самого Одиссея. Успех ему не сопутствовал, и новоявленный археолог постепенно перебрался в земли Османской империи на полуостров Троада, что в Малой Азии. Сюда он попал неслучайно: за несколько десятилетий до описываемых событий шотландский учёный Чарльз Макларен выдвинул гипотезу, что именно в Троаде вблизи холма Гиссарлык следует искать гомеровскую Трою. До Шлимана исследования холма Гиссарлык начал вести дипломат из Британии Фрэнк Калверт, такой же любитель археологии, как и Шлиман.

Идеи Макларена поразили воображение Шлимана, и он поклялся «обнажить» холм Гиссарлык и найти у его подножия троянскую цитадель — Пергамон. Он не стал дожидаться официального разрешения на ведение раскопок от османских властей и приступил к работам уже в апреле 1870 года, однако вскоре ему пришлось приостановить свою деятельность. Но уже через год Шлиман, наняв несколько десятков рабочих, начал вести активные археологические работы. Сезонные дожди прервали их до следующей весны, когда Шлиман наконец-то смог углубиться внутрь холма.

Результаты его не радовали: находилось немало древних артефактов, но, по мнению Шлимана, к Трое они отношения не имели, а потому не представляли интереса для него и часто просто выкидывались. Такой непрофессионализм и даже вандализм подпортил репутацию Шлимана. Пока в 1873 году он не нашёл Клад Приама, ничего из раскопанного рабочими он ценным не считал. А между тем холм Гиссарлык хранил в себе девять слоёв сменявших друг друга археологических культур, следы которых бесцеремонно уничтожались как не имеющие отношения к искомой Трое.

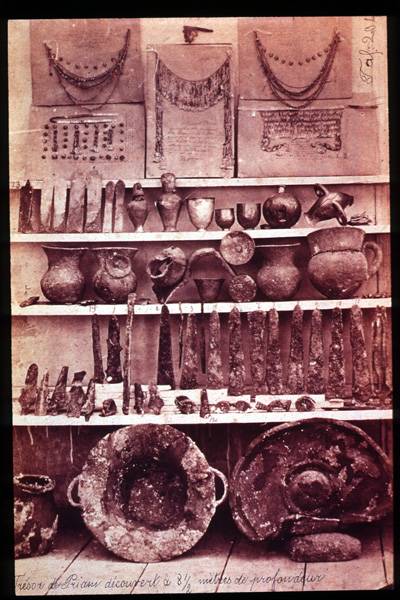

В мае 1873 году Шлиман наконец объявил, что открыл Трою, раскопав развалины дворца Приама. Найденный вместе с ними клад содержал в себе более 8 тыс. предметов и был тайно вывезен за пределы Османской империи. Эти находки стали сенсацией, так как Шлиман активно рекламировал собственную деятельность. В то, что найдена именно Троя, верил не только он сам, но и многие его современники. Ряд исследователей и сегодня придерживается мнения, что гомеровская Троя обнаружена.

Значение деятельности Шлимана

Научное сообщество неоднозначно относится к плодам трудов Шлимана. Он топорно «обнажил» Гиссарлык, разрушив или перемешав множество культурных слоёв. Его смелые заявления о принадлежности найденных артефактов той или иной эпохе зачастую очень спорны или даже безосновательны. «Клад Приама», например, едва ли не на 1000 лет старше гомеровской эпохи.

Но Шлиман имеет и заслуги: он стал популяризатором археологии, способствовал её бурному развитию, вкладывал немало средств в науку и музейное дело. После холма Гиссарлык он более аккуратно и профессионально провёл раскопки в Микенах, обнаружив там дотоле неизвестную микенскую цивилизацию.

Нравится читать об истории? Ещё больше интересного в нашей статье:

Как появляются исторические фальсификации

А чтобы больше узнать о важнейшем событии в древнегреческой истории, смотрите видео нашего проекта:

Правое полушарие Интроверта

6 января 1822 года родился немецкий археолог, нашедший легендарную Трою, Генрих Шлиман. Его не принимало научное сообщество, не любили местные власти, он не пользовался популярностью у женщин, но ему благоволила сама Фортуна. Современник Кропоткина, Пирогова и Дарвина, человек своего времени и в то же время опередивший его. Он мечтал не просто разбогатеть, а войти в историю.

Коммерсант и путешественник

География перемещений Генриха Шлимана поистине поражает. Родившись в Германии, коммерческую деятельность он начал в Голландии, а состояние сделал уже в России, куда был направлен торговым агентом амстердамской фирмы. Предприимчивость была у него в крови, и, где бы он ни оказался в дальнейшем – в США, Сингапуре или Франции, – везде он находил возможность получения прибыли. Шлиману была свойственна сознательная мистификация. В автобиографии, дневниках и письмах он неоднократно приукрашивал действительность, зачастую, впрочем, разоблачал себя в какой-нибудь параллельной переписке. По-видимому, уже начиная с 20 лет Генрих Шлиман стремился не просто к богатству и славе, но и к тому, чтобы войти в историю.

Троя его мечты

Когда Шлиман принялся за раскопки холма Гиссарлык (ныне в Турции), он был совершенно убежден, что под землей находится легендарная Троя. Будучи знакомым с раскопками в Помпеях и еще нескольких местах, он считал верхние слои земли ненужным мусором, и те были нещадно срыты рабочими. Открывшиеся взору монументальные сооружения Шлиман интерпретировал как стены Трои, а золотой клад, найденный там же, получил название «сокровища троянского царя Приама». Однако еще при жизни Генриха Шлимана выяснилось, что и стены, и древнее золото гомеровской Трои, и культурные слои, которые соответствовали по времени Троянской войне, безвозвратно утрачены в ходе раскопок. Уже после этого Шлиман продолжал раскопки на этом месте и применял небывалые новшества: привлекал архитекторов и рисовальщиков, делал фото находок, педантично записывал, на какой глубине был найден тот или иной объект. Впервые заинтересовался глиняными черепками (его современников-археологов привлекали более эксклюзивные находки: драгоценности, крупные архитектурные формы, мумии и т. д., но никак не битая керамика), что впоследствии стало для археологии нормой. Копал слоями, траншеями и «колодцами» для получения более точного представления о расположении слоев. Также он вел полевой дневник, где подробно описывал ход работ, это тоже в наши дни общепринятая практика. Шлиман одним из первых стал привлекать к раскопкам женщин, доверяя им самую мелкую и кропотливую работу.

Критика

Часто в вину Шлиману ставят отсутствие специального образования, но по большому счету в то время выучиться на археолога в современном понимании было просто негде. Не существовало еще методики ведения раскопок и интерпретации находок, и каждый ученый, работавший «на земле», постепенно вырабатывал свои методы, учась на собственных ошибках. Научное сообщество раздражали одержимость и безапелляционность бизнесмена Шлимана. Среди ученых он был белой вороной. Приступая к новым раскопкам, он был совершенно уверен, что раскапывает легендарное место из классических древнегреческих произведений, и не принимал никаких возражений. Его часто обвиняли в том, что его находки моложе, чем он считает, однако на самом деле все объекты Шлимана в итоге оказались даже значительно древнее, чем он сам предполагал. Будучи успешным бизнесменом, он имел финансовую независимость и вел раскопки на собственные средства, имел возможность издавать полностью свои отчеты и книги, а еще копать там, где пожелает. Скончался археолог 26 декабря 1890 года. Любопытно, что прах Шлимана покоится в Греции, которую он нежно любил и которой посвятил вторую половину жизни.

Тут возразил Ахиллесу владыка мужей Агамемнон:

«Что же, беги, если хочешь! Не я умолять тебя стану

Ради меня оставаться; останутся здесь и другие;

Честь мне окажут они, а особенно Зевс промыслитель.

Всех ненавистней ты мне меж царями, питомцами Зевса.

Только раздоры, война и сраженья тебе и приятны.

Да, ты рукою могуч. Но ведь это дано тебе богом.

Илиада. Гомер. Перевод В. Вересаева

Культура античных цивилизаций. Предновогодний успех второго материала про хорватского Апоксиомена, который за два дня при всей его специфичности прочитали более 10000 человек, свидетельствует о большом интересе читателей «ВО» к истории и культуре античной цивилизации. Конечно, не обошлось без мнений «интересующихся историей» — в стиле «все обман, все подделка», либо, что скульптура изготовлена 400 лет назад, до мировой войны 1780 года, которую проиграли славяне, и в которой, естественно, было применено ядерное оружие. Победители (рептилоиды, скорее всего) стерли память (каково?!) у всех оставшихся в живых, и вот уже «200 лет усердно стирают с лица земли города в античном стиле, а особенно бастионные крепости. Делается это для того, чтобы разорвать единое архитектурное поле планеты, дабы современное население не догадались, что мир раньше уже был глобален».

Гробница Эгисфа в Микенах

Но мы ориентироваться на такое не будем. Не будем и писать в комментариях, что «все знают, что золото Шлимана подделка» без ссылок на конкретный текст конкретного автора в конкретной статье реферируемого печатного издания, или книгу с указанием страницы (страниц). Ссылки типа «был такой журнал «Знание — сила» в 80-е годы…» не принимаются. Или «я читал «синюю (а также зеленую, красную, тонкую, толстую…) книгу». Всегда нужно указывать автора, название и издательство, потому что это экономит невосполнимое время. Ведь зная автора и издательство, иной раз саму книгу можно уже и не смотреть…

Некоторым показалась непонятной сама концепция цикла. Но на самом деле все просто. В статьях речь идет о различных моментах истории и культуры античной цивилизации, в них она будет рассматриваться с самых разных (и подчас неожиданных) сторон так, чтобы было и информативно, и интересно.

Львиные ворота в Микенах

Что было после клада?

Ну а теперь, после такого вступления, давайте познакомимся с тем, что современная наука может сообщить нам об открытиях Генриха Шлимана, подарившего человечеству не одну только Трою, а целую древнюю цивилизацию. Впрочем, о целой цивилизации пока что речь не пойдет. Мы ограничимся только ничуть не менее фантастическим «кладом Приама». Причем сначала расскажем о последствиях его находки, а потом рассмотрим и сам этот клад.

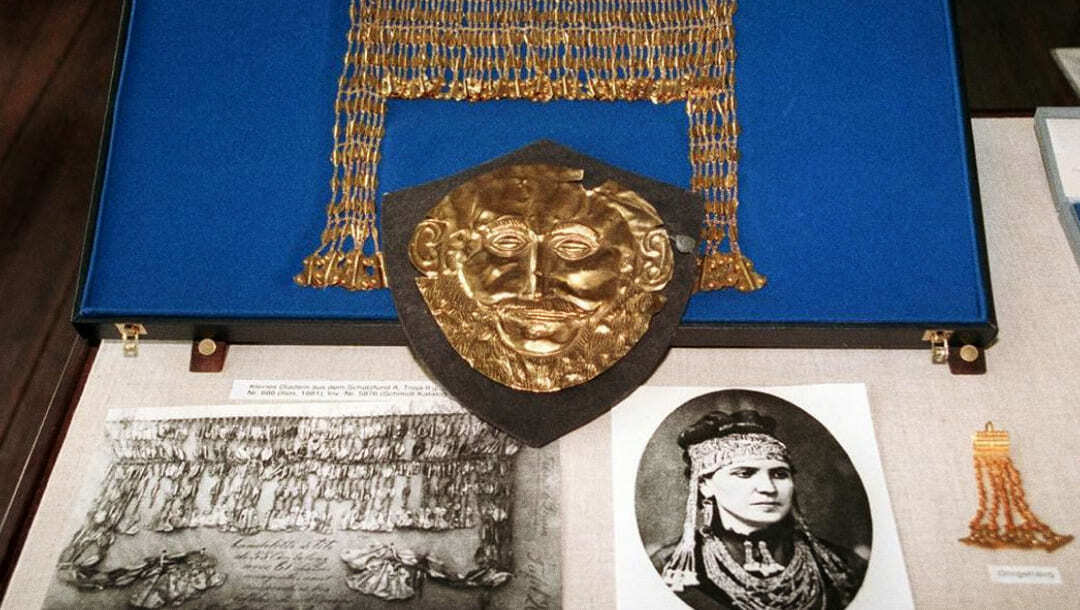

Золотые серьги из «Клада Приама».

Начнем с того, что сенсационная находка Шлимана в Трое имеет как бы два измерения: одно материальное (это сам клад) и другое – политическое, то есть последствия этой находки. И вот с них-то мы и начнем, поскольку как же можно обойтись без политики? Но политика – это еще и деньги. И тут нужно начать с того, что стоимость найденных им сокровищ в те годы оценили в 1 миллион франков, из которых в соответствии с фирманом правительства Османской империи ей принадлежала ровно половина. Лакомый кусочек, не так ли? А главное – хороший повод для взаимных… обвинений! Впрочем, и сам Шлиман на раскопки сильно потратился. Свои расходы за три года раскопок он оценил в 500 000 франков и, будучи коммерсантом, ждал не только компенсации своих затрат, но и рассчитывал на прибыль.

«Клад Приама». Фото Шлимана.

В поисках объекта национальной гордости

Однако, буквально напротив места раскопок – всего-то море переплыть, – находилось молодое греческое государство, за какие-то полвека до находки Шлимана ставшее независимым. И оно стремилось к воспитанию у своих граждан чувства национальной гордости, которое проще всего воспитывать на победах прошлого, а не на достижениях настоящего. Поэтому неудивительно, что в греческой прессе находка Трои подавалась «как возвращение грекам кусочка их истории». Греческое правительство предложило организовать выставку находок Шлимана, но вот денег, денег, которые могли бы его заинтересовать, у нищих греков не было. Шлиман, правда, вроде бы нашел оригинальный выход. Предложил устроить в Афинах музей своего имени (причем построить его за свои деньги), то есть бесплатно для правительства, но взамен потребовал себе исключительных прав на проведение раскопок в Микенах. Грекам все это показалось несправедливым и обидным.

Генрих Шлиман.

Когда просьба короля дороже денег?

Между тем Османская империя потребовала вернуть сокровища, и что на это ответил Шлиман? Выдвинул встречное предложение: дать ему разрешение возобновить раскопки в Трое силами предоставленных ему 150 работников с таким условием, что все, что он найдет достанется Турции, но «клад Приама» он не отдаст. А поскольку греческое правительство идею Шлимана о музее отвергло, он на него тоже обиделся и начал подумывать о том, чтобы передать клад какому-нибудь музею в Западной Европе. Впрочем, и у греков были основания обижаться на Шлимана. За что? За то, что он пожелал (правда опять-таки за свой счет) снести средневековую Венецианскую башню, что стояла на Акрополе. Дескать она заслоняет вид из окон его дома на Парфенон. И опять же греки только и могли, что возмущаться, и лишь личное обращение короля Георга помешало Шлиману претворить свое решение в жизнь, а так мнение – мнением, а деньги решают очень многое, хотя и не все!

Раскопки «златообильных Микен»

Закон суров, но это закон!

Между тем судебный процесс в Стамбуле относительно прав собственности на клад Шлиман проиграл, но… приговорили его всего лишь к выплате 10 000 франков штрафа, поскольку еще 50 000 он до этого заплатил добровольно. В итоге именно Шлиман выиграл от этого решения, потому что теперь он стал единоличным обладателем «клада Приама» на основе решения суда. Более того, он все-таки получил правительственное разрешение и на дальнейшие раскопки в Трое, куда и выехал в мае 1876 года. Но местный губернатор Ибрагим-паша запретил ему копать, и пришлось Шлиману ехать назад в столицу, обивать пороги правительственных чиновников и просить урезонить своенравного губернатора. Попытка не удалась и Шлиман перебрался в Арголиду, поскольку греки наконец-то разрешили ему проводить раскопки в Микенах.

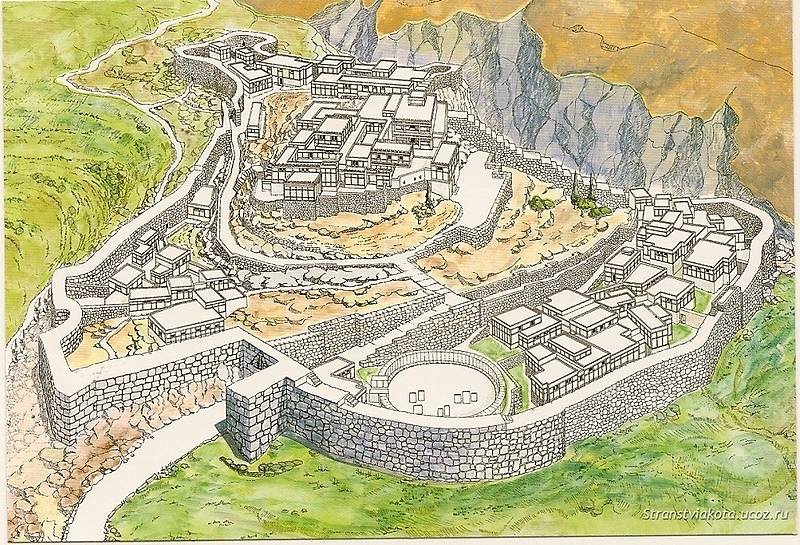

Реконструкция древних Микен.

Мечи-рапиры, найденные в микенских гробницах (Национальный археологический музей в Афинах)

Следуя Гомеру и Павсанию

Опять же копать там он начал не просто так, а следуя указаниям Гомера. По преданию, город был основан Персеем, сыном Зевса, а затем там начал править царь Атрей, отец Агамемнона и Менелая. Поступил он весьма некрасиво, накормив своего брата Фиеста его же собственными детьми, за что тот проклял и его самого, и весь его род. И боги вняли проклятию: сначала был зарезан сам Атрей, а потом его сына Агамемнона обезглавила в ванной его жена Клитемнестра. Причем все эти аморальные персонажи были погребены с царскими почестями в царских могилах, о чем сообщал древнегреческий историк Павсаний: «Тут были и подземные сооружения Атрея и его сыновей, где хранились их сокровища и богатства. Тут могила Атрея, а также могилы тех, которые вместе с Агамемноном вернулись из Илиона, и которых Эгисф убил на пиру» (Павсаний, II, XVI, 4—5).

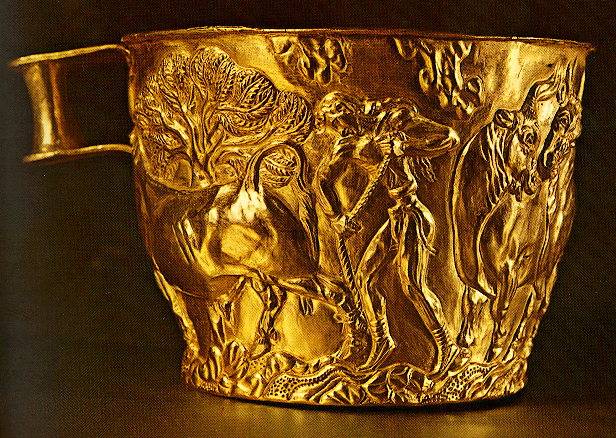

Золотой микенский кубок из Вафио, Лакония.

Шлиман все это прочитал и начал копать в Микенах. Правда, теперь уже под контролем наблюдателей, приставленных к нему греческим правительством, которые сильно его раздражали. В итоге он и в самом деле обнаружил гробницу, названную им «сокровищницей Атрея», и две другие гробницы, которые он посчитал гробницами Клитемнестры и Эгисфа.

«К услугам его императорского величества!»

9 октября 1876 года Шлиману пришлось прекратить работы по весьма важной причине: турецкое правительство попросило его приехать Троаду и послужить гидом на его же собственных раскопках для бразильского императора Педру II, который жаждал увидеть развалины древней Трои и приехал туда вместе с послом Франции в Бразилии графом Гобино и известным художником Карлом Хеннингом.

Граф Гобино и делец Шлиман друг другу сразу не понравились, зато бразильскому императору и раскопки, и рассказы Шлимана пришлись по душе. Более того Шлиман сумел его убедить, что Гиссарлык это и есть легендарная гомеровская Троя. Неудивительно, что император пожелал после этого увидеть и раскопки в Микенах, куда Шлиман его тут же и увез. Поскольку время было осеннее, императора вследствие начавшегося дождя пришлось принимать в одной из раскопанных Шлиманом купольных гробниц («гробнице Клитемнестры»), где венценосному любителю древностей даже сервировали обед.

Тринадцать килограммов золотых находок!

Между тем проливные дожди буквально заливали раскопы, а рабочие непрерывно болели. Но работы это не останавливало! Люди оказались упорнее природы! Между 29 ноября и 4 декабря было начато вскрытие пяти (все как у Павсания!) царских гробниц. Когда, наконец, их открыли, то там были найдены сильно поврежденные скелеты с золотыми масками на лицах. Шлимана это сильно обескуражило, ведь у Гомера о таких масках не было сказано ни слова. Но зато в одной из них он явно увидел портрет Агамемнона. Вспоминая об этом открытии, он так и написал: «На меня смотрело лицо Агамемнона». К тому же поражающих воображение сокровищ здесь оказалось значительно больше, чем в Трое: около 13 кг находок из золота. Из-за этого он потом сильно пожалел, что подписал с греческим правительством договор о передаче всего найденного в национальное достояние. Надо было, конечно, договориться о получении хотя бы половины!

«Маска Агамемнона»

Изображение сцены охоты на кинжале, найденном в могилах круга А. (Микены 16 век до нашей эры)

Ничто великое не совершается без прессы!

Впрочем, Шлиман все равно в накладе не остался. Он превратил раскопки в самую настоящую рекламную кампанию и тут же сообщил через британскую газету «Таймс» об открытии им новой цивилизации. Только в этой газете с 27 сентября 1876 года по 12 января 1877 года было напечатано 14 его статей, за которые ему прилично заплатили. Затем он занялся книгой о Микенах, которая вышла 7 декабря 1877 года.

Музей в Микенах

И, конечно, сначала Шлиман ни на одну минуту не усомнился в том, что открытые им погребения принадлежат именно Агамемнону и его спутникам, убитыми рукой его коварной жены Клитемнестры и ее любовником Эгисфом. Хотя на самом деле они хотя и принадлежат царям Микен, по времени они куда древнее, чем любимая Шлиманом Троянская война. Но он понял это много позднее…

Микенский бык. Ритон в Национальном археологическом музее в Афинах.

За что ругали Шлимана?

За дело, конечно, поскольку, не будучи профессиональным археологом, он раскапывал ту же Трою «как бог на душу положит», путал археологические слои, и доставил массу проблем тем, кто пришел ему на смену. Но… при всем при этом, никто же до него даже и подумать не мог, чтобы там копать, не видел в «Илиаде» ничего кроме литературного произведения, да и капиталом рискнуть не решался. А Шлиман пошел и на риск, и не побоялся ни тяжелого труда, ни огромных расходов, а в итоге… да, принес человечеству новое уникальное знание. Так что даже самые суровые критики Шлимана не могут отрицать и сам факт, сделанного им открытия, и его безусловную ценность, хотя ведь вместо греков Гомера, которых ему хотелось найти в Микенах, он и нашел ранее неизвестную человечеству цивилизацию. Ну, а в впоследствии ученые дали ей сначала название микенской — по имени легендарного города царя Агамемнона, а затем и крито-микенской, когда ее «продолжение» обнаружилось еще и на Крите.

Микенская коллекция в Национальном археологическом музее в Афинах.

Наследники Шлимана

Теперь раскопки на территории тех же Микен ведут уже греческие археологи и по всем правилам. И труд их был вознагражден крупнейшими, со времен Шлимана, находками, сделанными в 1952 – 1954 гг. Тогда в ходе реставрации гробницы Клитемнестры, расположенной вне пределов Микенского акрополя, археологи нашли каменную ограду в виде кольца диаметром 28 м, а в нем новые шахтовые могилы, похожие на те, что когда-то открыл Шлиман. Погребения в этом круге гробниц, который назвали кругом Б, были скромнее, чем те, что он нашел в круге А. Но и в нем были сосуды из золота, серебра и хрусталя, а также бронзовые мечи-рапиры и кинжалы, янтарные бусы и одна погребальная маска из электрона – сплава золота и серебра. Но Шлиман копал поспешно и небрежно, надлежащих записей не оставил, а тут уж греческие археологи постарались сделать все «по науке»!

Керамика из II и VI могил круга А. (Национальный археологический музей в Афинах)

Мечи-рапиры из могилы IV круга А. Национальный археологический музей в Афинах

Продолжение следует…

София Шлиман с украшениями из *клада Приама* и ее знаменитый муж-археолог | Фото: sekretmira.ru и kbr.ru

Эта полудетективная история произошла в конце XIX в., когда коммерсант и археолог-любитель Генрих Шлиман, со дня рождения которого 6 января исполняется 195 лет, на раскопках в Турции обнаружил руины древнего города Трои. На тот момент описанные Гомером события считались мифическими, а Троя – плодом вымысла поэта. Поэтому обнаруженные Шлиманом доказательства реальности артефактов древнегреческой истории произвели в научном мире настоящий фурор. Однако большинство ученых мужей называли Шлимана лжецом, авантюристом и шарлатаном, а найденный им «клад Приама» – подлогом.

Генрих Шлиман | Фото: ljplus.ru

Многие факты биографии Генриха Шлимана выглядят неправдоподобно, многие эпизоды были им явно приукрашены. Так, Шлиман утверждал, что поклялся найти Трою еще в восьмилетнем возрасте, когда отец подарил ему книгу с мифами о Трое. С 14 лет подросток вынужден был трудиться в бакалейной лавке. Потом он работал в Амстердаме, изучал языки, открыл свое дело. В 24 года стал представителем торговой компании в России. Он вел дела настолько успешно, что к 30 годам уже был миллионером. Шлиман основал свою фирму, начал инвестировать в бумажное производство. Во время крымской войны, когда особым спросом пользовались синие мундиры, Шлиман стал монополистом в производстве краски индиго – натурального красителя синего цвета. Кроме того, он поставлял в Россию селитру, серу и свинец, что во время войны также приносило немалые доходы.

Генрих Шлиман – археолог или авантюрист? | Фото: fototerra.ru

Его первой женой стала племянница богатого русского купца, дочь юриста Екатерина Лыжина. Жена не разделяла страсти мужа к путешествиям, не интересовалась его увлечениями. В конце концов брак распался, при этом Лыжина не давала ему развода, и Шлиман развелся с ней заочно, в США, где это позволяли местные законы. С тех пор путь в Россию был ему закрыт, так как тут он считался двоеженцем.

Слева – Генрих Шлиман. Справа – свадьба Софии Энгастроменос и Генриха Шлимана | Фото: netschoolbook.gr и mixanitouxronou.gr

Своей второй женой Шлиман видел только гречанку, поэтому отправил всем друзьям-грекам письма с просьбой подыскать ему невесту «типично греческого облика, черноволосую и, по возможности, красивую». И такая нашлась – это была 17-летняя София Энгастроменос.

Раскопки на холме Гиссарлык | Фото: dw.com

Место раскопок археолог определил по тексту «Илиады» Гомера. Впрочем, о холме Гиссарлык как предполагаемом месте древнего города говорили и до Шлимана, но именно его поиски увенчались успехом. Историю о том, как в 1873 г. был найден «клад Приама», Шлиман выдумал сам. По его версии, они вдвоем с женой находились на раскопках, и когда обнаружили сокровища, жена завернула их в свой платок (только золотых изделий там было 8700!) и вынесла тайком от рабочих, чтобы они не разграбили клад. При этом точной даты и точного места находки не сообщалось. А позже Шлиман вывез драгоценности из Турции, спрятав их в корзинках из-под овощей. Как оказалось, жены археолога на тот момент вообще не было в Турции, а знаменитая фотография Софии с золотыми украшениями из найденного клада была сделана позже, уже в Афинах. Других свидетелей находки не оказалось.

Находки Шлимана и знаменитое фото его жены | Фото: dw.com

Драгоценности, которые Шлиман назвал «кладом Приама», на самом деле относились к другой эпохе – за тысячу лет до Приама. Клад оказался гораздо более древним по возрасту, чем микенская культура. Впрочем, стоимости находки этот факт не умаляет. Ходили слухи, что клад не целостен и собран за годы раскопок из разных слоев или же вообще куплен по частям у антикваров.

Троянские сокровища в Пушкинском музее | Фото: dha.com.tr

Троянские сокровища в Пушкинском музее | Фото: terabiz.org

Шлиман действительно нашел Трою либо какой-то другой древний город, который существовал за тысячу лет до Приама. На Гиссарлыке обнаружили 9 напластований, принадлежащих разным эпохам. В спешке Шлиман снес культурные слои, лежащие над городом Приама, без их детального изучения, и сильно повредил нижние слои, чего ему не мог простить научный мир.

На выставке троянских сокровищ в Бонне | Фото: argumentua.com

Археолог заявил, что отдаст «сокровища Трои» любой стране, которая согласится основать музей его имени. Греки, американцы, итальянцы и французы отвергли его предложение, в России о двоеженце никто и слышать не хотел, а вот в Германии приняли в дар троянский клад, но разместили его не в музее Трои имени Шлимана, который так никогда и не был создан, а в берлинском Музее первобытной и древней истории.

Троянские сокровища в Пушкинском музее | Фото: epochtimes.ru

Золотые предметы из находок Шлимана в Микенах | Фото: economistua.com

В современном мире до сих пор идет «Троянская война» за право обладать «кладом Приама». В 1945 г. сокровища были тайно вывезены из Германии в СССР, и только в 1993 г. этот факт был официально признан. Согласно закону о реституции «сокровища Трои» были объявлены российской собственностью. При этом скептики до сих пор высказывают мнения о том, что никакой Трои на холме Гиссарлык не было, а обнаруженное средневековое османское поселение не дает оснований называть его Троей.

Генрих Шлиман | Фото: copia-di-arte.com

Не меньше споров вызывало и скифское золото: сокровища степных пирамид

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: