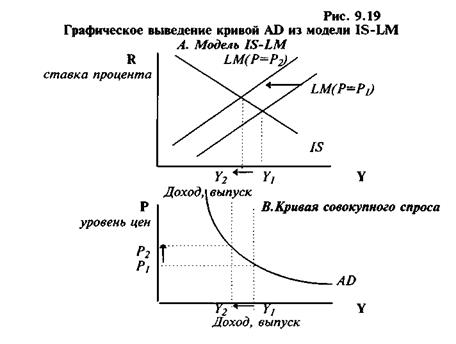

Использование модели IS-LM для вывода функции совокупного спроса (AD).

Равновесие модели IS-LM позволяет определить не только равновесную ставку процента и доход, но и эффективный спрос.

Эффективный спрос – это величина совокупного спроса, которая соответствует совместному равновесию на рынках товаров и денег.

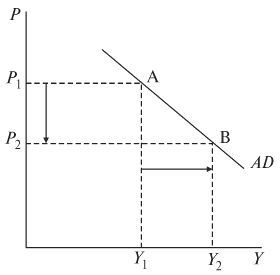

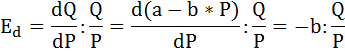

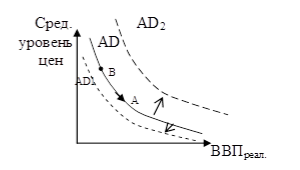

Первоначальное равновесие модели IS–LM находится в точке E1(i1;Y1). Эту точку можно спроецировать на кривую AD, как точку А. Объем совокупного спроса Y1 установится при уровне цен в экономике P1. Если уровень цен возрастет до P2, то реальное количество денег уменьшится

(LM1 → LM2). Новое совместное равновесие модели IS–LM установится

в точке E2(i2;Y2). Следовательно при уровне цен P2 объем эффективного спроса составит Y2(точка В). Если уровень цен снизится до Y3, то реальное количество денег возрастет и кривая LM сместится вправо (LM1 → LM3). Новое совместное равновесие установится в точке E3(i3;Y3). При уровне цен P3 объем эффективного спроса составит Y3(точка С). Соединив точки А, В и С – получаем функцию совокупного спроса AD.

Кривая IS не изменит своего положения.

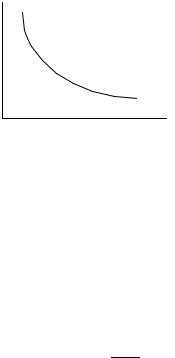

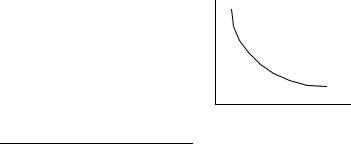

Кривая AD отражает обратную зависимость между уровнем цен

и объёмом покупок товаров и услуг. Она имеет убывающий характер (более низким ценам соответствует большее количество денежных остатков

и соответственно более высокий совокупный спрос).

Рис. 3.3 Графическое выведение кривой AD

Таблица 3.1 Исходные данные

| Показатели | Значение (млрд. руб.) |

| Функция инвестиций I | 40-2i |

| Номинальное предложение денег MS | |

| Значение дефлятора (уровень цен) | |

| Реальный спрос на деньги MD/P | 0.2Y-4i |

| Изменение государственных расходов ΔG | |

| Чистый экспорт(Хn) | 100-80е |

| Мировая ставка процента |

1. Выведите уравнение кривой IS аналитически и графически.

Равновесие: AD = AS,

AS = Y, AD = Y = C + I + G (2.6)

Y = 90 + 0,8(Y – 40 – 0,1Y + 30) + 30 + 60 – 2,5i;

Y = 90 + 0,8Y – 32 – 0,08Y + 40+50+60 – 2,5i;

Y = 742,857 – 8,93i – уравнение кривой IS.

Рисунок 3.4 Кривая IS

2. Выведите уравнение кривой LM аналитически и графически.

Y = 500 + 25i – уравнение кривой LM.

Рисунок 3.5 Кривая LM

3. Найдите равновесный уровень ВВП и равновесную ставку процента, при которой достигается совместное равновесие товарного и денежного рынков. Покажите графически.

Равновесие означает, что денежное предложение достаточно для такой ставки процента, при которой инвестиции равны сбережениям.

Так как имеем уравнение кривой IS и уравнение кривой LM:

Y = 742,857 – 8,93i; Y = 500 + 25i, следовательно, можно найти равновесную ставку процента и равновесный уровень дохода:

742,857 –8,93i = 500 + 25i;

Подставим найденное значение ставки процента в любое из уравнений кривых:

Представим ситуацию графически:

|

Рисунок 3.6 Равновесие в модели IS – LM

4. Выведите уравнение кривой совокупного спроса AD. Изобразите

на графике.

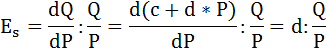

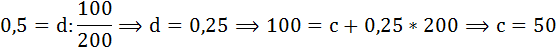

Для вывода уравнения кривой AD используем уравнение кривой LM,

не подставляя в него конкретное значение реального денежного спроса

и значение общего уровня цен:

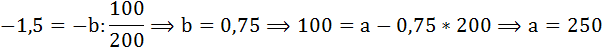

Решим это уравнение относительно Y:

Далее решаем основное макроэкономическое тождество, подставив в него функции потребления и инвестиций, но не подставляя величину государственных расходов G:

Y = 90 + 0,8 ∙ (Y – 40 – 0,1Y + 50) + 50 – 2,5i + G,

Y=90+0,8Y – 32 – 0,08Y+40+50 – 2,5i+G

Подставляем это выражение в уравнение кривой LM и решаем относительно Y:

3.2 Макроэкономическая политика в модели IS – LM

Изменения на рынке благ происходят вследствие одного из компонентов совокупных расходов и выражаются в сдвиге кривой IS.

Процесс приспособления модели IS-LM к новому совместному равновесию будет происходить через «эффект вытеснения».

Рост государственных расходов (или любого другого компонента совокупного спроса) приведет к увеличению совокупного спроса с эффектом мультипликатора и кривая IS сместиться вправо(IS→IS1). На рынке благ установится новое равновесие в точке Е3(а не в точке Е2), т.к. при уровне дохода Y2 на денежном рынке возникнет дефицит (точка Е2 лежит ниже кривой LM). Вследствие дефицита денег возрастёт спрос на них. Начнётся продажа ценных бумаг, их курсовая стоимость снизится, что приведет к росту ставки процента (i1→i2). Рост ставки процента приводит к уменьшению объёма инвестиций и равновесие переходит в новое состояние, в результате чего происходит уменьшение равновесного дохода (Y2→Y3), при более высокой ставке процента. Новое равновесие установится в точке Е3(i2;Y3).

Таким образом, модель IS – LM показывает, что рост государственных расходов вызывает как увеличение выпуска с Y1 до Y3, так и рост процентной ставки с i1 до i2. Вместе с тем выпуск увеличивается в меньшей степени,

чем следовало ожидать, т. к. рост процентной ставки уменьшает мультипликационный эффект государственных расходов: прирост государственных расходов (как и увеличение других автономных расходов, снижение налогов) частично вытесняет планируемые частные инвестиции. Такое явление получило название «эффекта вытеснения».

Предположим, что государственные расходы увеличились на ∆G.

Что и в каком объеме должен предпринять Центральный банк, чтобы нейтрализовать «эффект вытеснения»?

Найдём уравнение кривой IS1:

AD = AS, AS = Y, AD = Y = C + I + G,

Y = 90 + 0,8 ∙ (Y – 40 – 0,1Y + 50) + 50 – 2,5i + 60+60,

0,28Y = 268 – 2,5i,

Y = 957,142 – 8,93i – уравнение кривой IS1.

Т.к. кривая LM осталась на прежнем месте и её уравнение осталось прежним Y = 500 + 25i, то найдём новую равновесную ставку процента

и равновесный уровень дохода (IS1 = LM):

957,142 – 8,93i = 500 + 25i,

i1= 13,47% – новая равновесная ставка процента.

Y1 =500 + 25∙ 13,47 = 836,75 – новый равновесный уровень дохода.

Найдём «эффект вытеснения», используя формулу ∆Y = ∆G ∙ m:

m =

∆Y = 60 ∙ 3,57 = 214,2,

Y2 = Yе + ∆Y = 678,95+ 214,2 = 893,15 (млрд. руб.)

Таким образом, «эффект вытеснения» будет следующим:

ЭВ = Y2 – Y1 = 893,15 – 836,75 = 56,4 (млрд. руб.)

Чтобы нейтрализовать «эффект вытеснения», Центральный банк должен увеличить денежное предложение на величину ∆М (млрд. руб.), равную:

M D = (0,2Y – 5i) ∙ P,

100 + ∆M =(0,2 ∙ 893,15 – 5 ∙ 7,158) ∙1,

Рисунок 3.9 IS-LM

Вывод: в данном разделе мы вывели уравнение кривых IS и LM:

Y = 742,857 – 8,93i и Y = 500 + 25i, соответственно. Для полученных кривых вычислили равновесную ставку процента i = 7,158 % и равновесный уровень дохода Y = 678,95 млрд. руб., то есть совместное равновесие. После чего было выведено уравнение кривой совокупного спроса

Также мы увидели, что при увеличении государственных расходов на величину ∆G = 60 млрд. руб. возник «эффект вытеснения», и сделали вывод: чтобы его нейтрализовать, Центральный Банк должен увеличить денежное предложение на 42,84 млрд. руб.

Совокупный спрос и совокупное предложение (Модель «AD – AS»)

Основная (базовая) макроэкономическая модель – это модель «совокупного спроса – совокупного предложения» («AD – AS»). Она позволяет, во-первых, выявить условия макроэкономического равновесия, определить величину равновесного объема производства и равновесного уровня цен, во-вторых, объяснить колебания объема производства и уровня цен в экономике, в-третьих, показать причины и последствия этих изменений и, наконец, описать различные варианты экономической политики государства.

Совокупный спрос (AD) – это сумма спросов всех макроэкономических агентов (домохозяйств, фирм, государства и иностранного сектора) на конечные товары и услуги. Компонентами совокупного спроса выступают: 1) спрос домохозяйств, т. е. потребительский спрос (С); 2) спрос фирм, т. е. инвестиционный спрос (I); 3) спрос со стороны государства, т. е. государственные закупки товаров и услуг (G); 4) спрос иностранного сектора, т. е. чистый экспорт (Xn). Поэтому формула совокупного спроса такова:

AD = C + I + G + Xn.

Эта формула похожа на формулу подсчета ВВП по расходам. Отличие состоит в том, что формула ВВП представляет собой сумму фактических расходов всех макроэкономических агентов, которые они сделали в течение года, в то время как формула совокупного спроса отражает расходы, которые намерены сделать макроэкономические агенты. Величина этих совокупных расходов, т. е. величина совокупного спроса, зависит прежде всего от уровня цен.

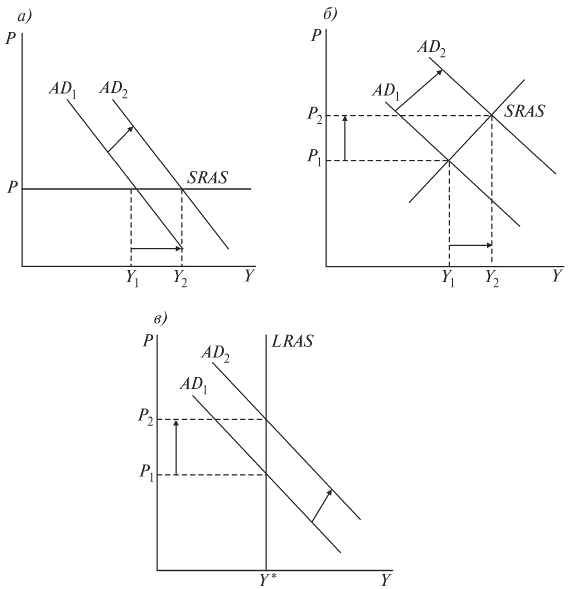

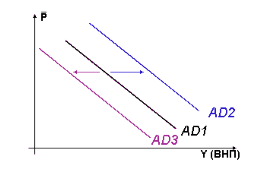

Величина совокупного спроса представляет собой то количество конечных товаров и услуг, на которые будет предъявлен спрос всеми макроэкономическими агентами при каждом данном уровне цен. Чем выше общий уровень цен, тем меньше будет величина совокупного спроса и тем меньше расходов будут намерены сделать все макроэкономические агенты на покупку конечных товаров и услуг. Следовательно, зависимость величины совокупного спроса от общего уровня цен – обратная и графически она может быть представлена в виде кривой, имеющей отрицательный наклон (рис. 3.1). Каждая точка кривой совокупного спроса (кривой AD) показывает стоимость того количества конечных товаров и услуг, на которое будет предъявлен спрос всеми макроэкономическими агентами при каждом возможном уровне цен.

Рис. 3.1. Кривая совокупного спроса

На рис. 3.1 по оси абсцисс откладывается реальный ВВП (величина совокупного спроса) Y, измеряемый в денежных единицах (в долларах, марках, рублях и т. п.), т. е. стоимостной показатель, а по оси ординат – общий уровень цен (дефлятор ВВП), измеряемый в относительных величинах. При более высоком уровне цен (Р 1) величина совокупного спроса (Y 1) будет меньше (точка А), чем при более низком уровне цен (Р 2), которому соответствует величина совокупного спроса (Y 2) (точка В).

Кривая совокупного спроса не может быть получена суммированием индивидуальных или рыночных кривых спроса. Это обусловлено тем, что по осям отложены совокупные величины. Так, рост общего уровня цен (дефлятора ВВП) не означает повышения цен на все товары в экономике и может происходить в условиях, когда цены на некоторые товары снижаются, а на некоторые – остаются неизменными. Соответственно, отрицательный наклон кривой совокупного спроса также не может быть объяснен эффектами, разъясняющими отрицательный наклон кривых индивидуального и рыночного спроса, т. е. эффектом замещения и эффектом дохода. Например, замещение относительно более дорогих товаров относительно более дешевыми не может сказаться на величине совокупного спроса, поскольку она отражает спрос на все конечные товары и услуги, произведенные в экономике, на весь реальный ВВП, и снижение величины спроса на один товар компенсируется ростом величины спроса на другой. Отрицательный наклон кривой AD объясняется следующими эффектами:

1) эффектом реального богатства (эффектом реальных денежных запасов), или эффектом Пигу (в честь известного английского экономиста, коллеги Дж. М. Кейнса по Кэмбриджской школе, ученика и последователя Альфреда Маршалла профессора Артура Пигу, который ввел в научный оборот понятие реальных денежных запасов). Под реальным богатством, или реальными денежными запасами, понимают отношение номинального богатства индивида (М), выраженного в денежной форме, к общему уровню цен (Р):

реальные денежные запасы = М / Р.

Таким образом, данный показатель – это не что иное, как реальная покупательная способность номинального богатства человека, которое может быть представлено и наличными деньгами (денежными финансовыми активами), и ценными бумагами (неденежными финансовыми активами, т. е. акциями и облигациями) с фиксированной номинальной стоимостью. При росте уровня цен покупательная способность номинального богатства падает, т. е. на ту же сумму номинальных денежных запасов можно купить меньше товаров и услуг, чем раньше.

Эффект Пигу заключается в следующем: если уровень цен повышается, то величина реальных денежных запасов (реального богатства) снижается и люди чувствуют себя относительно беднее, чем раньше, и сокращают потребление, а поскольку потребление (потребительский спрос) является частью совокупного спроса, то уменьшается и величина совокупного спроса;

2) эффектом процентной ставки, или эффектом Кейнса. Его суть заключается в следующем: если уровень цен повышается, то возрастает спрос на деньги, поскольку людям требуется больше денег для покупки подорожавших товаров. Люди снимают деньги с банковских счетов, возможности банков по выдаче кредитов сокращаются, кредитные ресурсы становятся дороже, следовательно, растет «цена» денег (цена кредита), т. е. ставка процента. А так как кредиты в первую очередь берут фирмы, используя их на покупку инвестиционных товаров, то удорожание кредита ведет к сокращению инвестиционного спроса, являющегося частью совокупного спроса, и, следовательно, величина совокупного спроса уменьшается.

Кроме того, рост ставки процента сокращает и потребительские расходы: с одной стороны, кредит берут не только фирмы, но и домохозяйства (потребительский кредит), особенно на покупку товаров длительного пользования, и его удорожание ведет к сокращению потребительского спроса, а с другой стороны, рост ставки процента означает, что по сбережениям теперь выплачивается более высокий доход, что стимулирует домохозяйства увеличивать сбережения и сокращать потребительские расходы. Величина совокупного спроса, таким образом, уменьшается в еще большей степени;

3) эффектом импортных закупок (эффектом чистого экспорта), или эффектом Манделла – Флеминга: если уровень цен повышается, то товары данной страны становятся относительно более дорогими для иностранцев и поэтому сокращается экспорт. Импортные же товары становятся относительно более дешевыми для граждан данной страны, поэтому увеличивается импорт. В результате чистый экспорт сокращается, а поскольку он является частью совокупного спроса, то величина совокупного спроса уменьшается.

Во всех трех случаях зависимость между уровнем цен и величиной совокупного спроса обратная, следовательно, кривая совокупного спроса (кривая AD) должна иметь отрицательный наклон.

Эти три эффекта показывают воздействие ценовых факторов (изменения общего уровня цен) на величину совокупного спроса и обусловливают движение вдоль кривой совокупного спроса. Неценовые факторы оказывают влияние на сам совокупный спрос. Это означает, что величина совокупного спроса одинаково изменяется при каждом возможном уровне цен, что, в свою очередь, обусловливает сдвиг кривой AD. Если под воздействием неценовых факторов совокупный спрос увеличивается, кривая AD сдвигается вправо, а если сокращается, то она сдвигается влево.

К неценовым факторам изменения совокупного спроса относятся все факторы, влияющие на величину совокупных расходов:

1) факторы, воздействующие на совокупные потребительские расходы, такие как:

а) уровень благосостояния (W). Чем выше уровень благосостояния, т. е. величина богатства, тем больше потребительские расходы и тем больше совокупный спрос – кривая AD сдвигается вправо. В противоположном случае она сдвигается влево;

б) уровень текущего дохода (Yd). Рост уровня дохода ведет к росту потребления и, соответственно, к увеличению совокупного спроса (наблюдается сдвиг кривой AD вправо);

в) ожидания. При анализе их воздействия на совокупный спрос учитывают два вида ожиданий. Во-первых, ожидания изменения дохода в будущем (Yde): если человек ожидает увеличения дохода в будущем, то он увеличивает потребление уже в настоящем, что ведет к росту совокупного спроса (сдвиг кривой AD вправо). Во-вторых, ожидания изменения уровня цен: если люди ожидают роста уровня цен, то они увеличивают спрос на товары и услуги, стремясь купить их как можно больше по относительно низким ценам в настоящем (так называемая «инфляционная психология»), что также ведет к увеличению совокупного спроса;

г) налоги (Tx). Рост налогов приводит к сокращению располагаемого дохода, частью которого является потребление и, следовательно, к уменьшению совокупного спроса (сдвигу кривой AD влево);

д) трансферты (Tr). Увеличение трансфертов означает рост личного, а при неизменных налогах (т. е. при прочих равных условиях) и рост располагаемого дохода. Потребительские расходы растут, совокупный спрос увеличивается;

е) уровень задолженности домохозяйств (D). Чем выше степень задолженности, тем большую долю дохода домохозяйства вынуждены направлять на выплату долгов в настоящем или откладывать в виде сбережений для выплаты долгов в будущем, что ведет к сокращению потребления и, соответственно, совокупного спроса (сдвиг кривой AD влево);

ж) ставка процента по потребительскому кредиту (R). Чем выше ставка процента по потребительскому кредиту, который домохозяйства берут на покупку дорогостоящих товаров длительного пользования, тем меньше потребительские расходы;

з) количество потребителей ( N). Очевидно, что данный фактор находится в прямой зависимости с совокупным спросом;

2) факторы, воздействующие на совокупные инвестиционные расходы. Среди них выделяют:

а) ожидания (E). Ожидания инвесторов (фирм) связаны прежде всего с ожидаемой внутренней нормой отдачи от инвестиций (ожидаемой нормой прибыли), т. е. с тем, что Дж. М. Кейнс называл предельной эффективностью капитала. Кейнс считал, что основой для принятия инвестиционных решений служит субъективный фактор – «природное чутье», настроение инвестора. Если инвестор оптимистично оценивает будущее и ожидает высокой нормы отдачи от инвестиций, он будет финансировать инвестиционный проект. Инвестиционный спрос увеличится, и кривая совокупного спроса сдвинется вправо. Если в экономике кризис, то инвесторы настроены пессимистично в отношении своих будущих доходов и инвестиционные расходы сокращаются;

б) ставку процента (R). Этот фактор также является важным при принятии инвестиционных решений: чем выше ставка процента, т. е. чем дороже кредитные ресурсы, тем меньше кредитов будут брать инвесторы и тем меньше инвестиционные расходы, что сдвинет кривую AD влево, и наоборот.

Влияние ставки процента как неценового фактора совокупного спроса, сдвигающего кривую AD, следует отличать от эффекта процентной ставки, который является ценовым фактором, обусловливающим величину совокупного спроса и движение вдоль кривой AD. В первом случае причиной изменения ставки процента будет любой фактор, кроме изменения общего уровня цен (например, изменение предложения денег или изменение спроса на деньги, но не под влиянием изменения уровня цен). Во втором случае причиной изменения ставки процента будет изменение спроса на деньги только в результате изменения общего уровня цен (ценового фактора);

в) величину дохода (Y). Поскольку определенную часть своего дохода фирмы могут использовать на покупку инвестиционных товаров с целью расширения производства, то чем выше уровень дохода фирм, тем больше величина совокупных инвестиционных расходов. Инвестиции, которые зависят от величины совокупного дохода, называются индуцированными;

г) налоги (Tx). Рост налогов снижает доходы (прибыль) инвесторов, что является внутренним источником финансирования фирм и основой чистых инвестиций. Следовательно, инвестиционные расходы уменьшаются, сдвигая кривую AD влево;

д) трансферты ( Tr). Трансферты фирмам, выступающие в виде субсидий, субвенций и льготного налогового кредита, стимулируют инвестиционный спрос;

е) технологии. Появление новых, более производительных, технологий ведет к росту инвестиционных расходов и сдвигу кривой AD вправо;

ж) избыточные производственные мощности (Nexcess). Наличие избыточных мощностей снижает инвестиционный спрос фирм, поскольку увеличение запаса капитала в условиях недоиспользования уже имеющегося у фирм количества оборудования бессмысленно;

з) величину запаса капитала фирм ( К 0). Если фирмы имеют оптимальный запас капитала, при котором их прибыль максимальна, то они не будут делать инвестиции. Чем меньше величина капитала фирм по сравнению с оптимальной, тем больше инвестиционный спрос;

3) факторы, воздействующие на государственные закупки товаров и услуг. Величина государственных закупок товаров и услуг, как уже отмечалось, является экзогенной переменной и определяется государственными законодательными органами (Государственной Думой, парламентом, конгрессом и т. п.) при формировании государственного бюджета на очередной финансовый год, т. е. выступает параметром управления:

Рост государственных закупок увеличивает совокупный спрос (сдвиг кривой AD вправо), а их снижение – сокращает;

4) факторы, воздействующие на чистый экспорт, как то:

а) величина валового национального продукта и национального дохода в других странах (Yworld). Рост ВВП и НД в иностранном секторе ведет к росту спроса на товары и услуги данной страны и, следовательно, к увеличению ее экспорта, а в результате к росту чистого экспорта, увеличивающего совокупный спрос (сдвиг кривой AD вправо);

б) величина валового национального продукта и национального дохода в данной стране ( Ydomestic). Если ВВП и НД в стране увеличиваются, то ее экономические агенты начинают предъявлять больший спрос на товары и услуги других стран (иностранного сектора), что ведет к росту импорта и, следовательно, сокращению совокупного спроса в данной стране (кривая AD сдвигается влево);

в) обменный курс национальной денежной единицы (e). Обменный курс – это цена национальной денежной единицы в денежных единицах другой (или других) страны, т. е. то количество иностранной валюты, которое можно получить за одну денежную единицу данной страны. Рост обменного курса национальной денежной единицы сокращает чистый экспорт и ведет к уменьшению совокупного спроса (сдвиг кривой AD влево).

Изменение чистого экспорта в результате изменения обменного курса как неценового фактора изменения совокупного спроса, сдвигающего кривую AD, следует отличать от эффекта импортных закупок, при котором изменение чистого экспорта происходит в результате действия ценового фактора (т. е. изменения уровня цен), что изменяет величину совокупного спроса и обусловливает движение вдоль кривой AD.

Неценовыми факторами, также оказывающими влияние на совокупный спрос и объясняющими сдвиги кривой AD, выступают денежные факторы. Это объясняется тем, что кривая AD может быть получена из уравнения количественной теории денег (также называемого уравнением обмена, или уравнением Фишера – в честь известного американского экономиста Ирвинга Фишера, который предложил математическую формулу для вывода, следовавшего из количественной теории денег, появившейся еще в ХVIII в. и развиваемой в работах Д. Юма, а позже Д. Рикардо, Ж. – Б. Сэя, А. Маршалла и др.):

где M – масса (количество) денег в обращении; V – скорость обращения денег (величина, показывающая то количество оборотов, которое в среднем совершает за год одна денежная единица, или то количество сделок, которое в среднем обслуживает в год одна денежная единица); P – уровень цен в экономике (дефлятор ВВП); Y – реальный ВВП.

Из этого уравнения мы получаем обратную зависимость между величиной ВВП и уровнем цен:

Это означает, что ценовые факторы (изменение уровня цен) влияют на величину совокупного спроса, обусловливая движение вдоль кривой AD. Из этого же уравнения мы получаем два неценовых фактора совокупного спроса, изменение которых меняет сам совокупный спрос и сдвигает кривую AD:

1) величина массы денег в обращении. Если в экономике увеличивается предложение денег, то все экономические агенты чувствуют себя богаче и увеличивают свои расходы. Рост совокупных расходов приводит к росту совокупного спроса и сдвигает кривую AD вправо. Кроме того, рост предложения денег в экономике снижает ставку процента (цену денег, т. е. цену кредита), а чем ниже ставка процента, тем, как мы уже отметили, больше и потребительские, и инвестиционные расходы и, следовательно, тем больше совокупный спрос. И наоборот, сокращение предложения денег в экономике снижает совокупный спрос, сдвигая кривую AD влево.

Регулирование денежной массы осуществляет центральный банк страны. Именно это лежит в основе монетарной политики, с помощью которой государство может проводить стабилизационную политику, воздействуя на совокупный спрос;

2) скорость обращения денег. Увеличение скорости обращения денег ведет к росту совокупного спроса: если каждая денежная единица (при неизменном их количестве в обращении) будет делать больше оборотов и обслуживать больше сделок, то это эквивалентно росту величины денежной массы, что ведет к увеличению совокупного спроса.

Совокупное предложение (AS) представляет собой стоимость того количества конечных товаров и услуг, которое предлагают на рынок (к продаже) все производители (частные фирмы и государственные предприятия). Как и в случае совокупного спроса, речь идет не о фактическом объеме производства, а о той величине совокупного выпуска, которую все производители готовы (намерены) произвести и предложить к продаже на рынке при определенном уровне цен.

Зависимость величины совокупного предложения (совокупного выпуска) от уровня цен в краткосрочном периоде прямая: чем выше уровень цен, т. е. чем по более высоким ценам производители могут продать свою продукцию, тем величина совокупного предложения больше. Это означает, что можно построить кривую совокупного предложения (кривую AS), каждая точка которой показывает величину совокупного предложения при каждом данном уровне цен. Таким образом, ценовые факторы (общий уровень цен) влияют на величину совокупного предложения и объясняют движение вдоль кривой AS.

Неценовыми факторами, воздействующими на само совокупное предложение и сдвигающими кривую AS, выступают все факторы, изменяющие издержки на единицу продукции. Так, если издержки растут, то совокупное предложение сокращается и кривая AS сдвигается влево вверх. Если издержки снижаются, то совокупное предложение увеличивается и кривая AS сдвигается вправо вниз.

Большинство неценовых факторов воздействуют на совокупное предложение в краткосрочном периоде, но некоторые из них могут приводить к долгосрочному изменению совокупного предложения.

Заметим, что понятия краткосрочного и долгосрочного периодов в макроэкономике отличаются от соответствующих понятий в микроэкономике, где критерием деления на краткосрочный и долгосрочный периоды является изменение количества ресурсов, в то время как в макроэкономике таким критерием выступает изменение цен на ресурсы. В краткосрочном периоде изменения цен на ресурсы либо не происходит вовсе, либо происходит непропорционально изменению общего уровня цен. В долгосрочном периоде цены на ресурсы меняются, причем пропорционально изменению общего уровня цен.

К неценовым факторам, воздействующим на совокупное предложение, относятся:

1) цены на ресурсы (Р ресурсов). Чем выше цены на ресурсы, тем больше издержки и тем меньше совокупное предложение. Основными компонентами издержек выступают, во-первых, цены на сырье и материалы, во-вторых, ставка заработной платы (цена труда) и, в-третьих, ставка процента (плата за капитал, т. е. цена аренды капитала). Таким образом, ставка процента является неценовым фактором и совокупного спроса, и совокупного предложения. Рост цен на ресурсы приводит к сдвигу кривой AS влево вверх, а их снижение – к сдвигу кривой AS вправо вниз. Кроме того, на величину цен на ресурсы оказывают влияние:

а) количество ресурсов, которыми располагает страна (количество труда, капитала, земли и предпринимательских способностей). Чем большими запасами ресурсов обладает страна, тем ниже цены на ресурсы;

б) цены на импортные ресурсы. Поскольку ресурсы, особенно природные, распределены между странами неравномерно, то изменение цен на импортные ресурсы для ресурсоимпортирующей страны может оказать существенное влияние на совокупное предложение. Рост цен на импортные ресурсы увеличивает издержки, сокращая совокупное предложение (кривая AS сдвигается влево вверх). Примером отрицательного воздействия роста цен импортных ресурсов на совокупное предложение может служить нефтяной шок середины 1970-х гг. (резкое повышение цен на нефть нефтедобывающими странами – членами международного картеля ОПЕК), что привело к резкому сокращению совокупного предложения в большинстве развитых стран и обусловило стагфляцию;

в) степень монополизма на рынке ресурсов. Чем выше монополизация ресурсных рынков, тем выше цены на ресурсы, а поэтому и на издержки, и, следовательно, тем меньше совокупное предложение;

2) производительность ресурсов, т. е. отношение общего объема производства к затратам. Производительность ресурсов – это величина, обратная издержкам на единицу продукции: чем выше производительность ресурсов, тем меньше издержки и тем больше совокупное предложение. Рост производительности происходит в том случае, если (а) увеличивается объем выпуска при тех же затратах, либо (б) при том же объеме выпуска сокращаются затраты, либо (в) происходит и то и другое.

Главной причиной роста производительности ресурсов является научно-технический прогресс, обеспечивающий появление и использование в производстве новых, более совершенных и производительных, технологий, более производительного оборудования и требующий роста уровня квалификации и профессиональной подготовки рабочих. Поэтому данный фактор оказывает влияние на совокупное предложение не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периоде, приводя к сдвигу долгосрочной кривой AS и обеспечивая экономический рост. Технологии (технологический прогресс) влияют и на совокупный спрос, и на совокупное предложение;

3) налоги на бизнес (Tx). Фирмы рассматривают налоги на предпринимательство (особенно косвенные) как часть издержек, поэтому рост налогов на бизнес ведет к сокращению совокупного предложения (изменение налогов на бизнес является также неценовым фактором совокупного спроса). Изменение же налогов, например на заработную плату, оказывая влияние на совокупный спрос, непосредственно не воздействует на совокупное предложение, поскольку не меняет издержки фирмы;

4) трансферты фирмам (Tr). Трансферты фирмам можно рассматривать как антиналоги, их воздействие на совокупное предложение является положительным;

5) государственное регулирование экономики (Gmanagement). Степень государственного регулирования экономики также оказывает серьезное воздействие на совокупное предложение. Чем в большей степени государство вмешивается в экономику, чем большее число регулирующих экономику учреждений и организаций оно создает, тем тяжелее бремя содержания государственного аппарата и, следовательно, тем больше средств уходит из производственного сектора экономики, что ведет к сокращению совокупного предложения.

Необходимо отметить, что в отношении понятия совокупного предложения и факторов, которые оказывают на него влияние, у представителей разных школ в макроэкономике существует единство взглядов. Разногласия касаются трактовки вида кривой совокупного предложения (кривой AS). Выделяются два подхода к решению этой проблемы: классический и кейнсианский. Соответственно, существуют и две макроэкономические модели, которые отличаются одна от другой, во-первых, системой предпосылок, во- вторых, системой уравнений модели и, в-третьих, теоретическими выводами и практическими рекомендациями.

Классическая модель. Основы классической модели были заложены еще в ХVIII в., а ее положения развивали такие выдающиеся экономисты, как А. Смит, Д. Рикардо, Ж. – Б. Сэй, Дж. – С. Милль, А. Маршалл и др. Основные положения классической модели следующие.

1. Главная ее предпосылка – существование на всех рынках совершенной конкуренции, что соответствовало экономической ситуации конца ХVIII – начала ХIХ в. Все экономические агенты являются поэтому «рrice takers», т. е. не могут воздействовать на рыночную ситуацию и ориентируются на тот уровень цен, который сложился на рынке.

2. Экономика делится на два независимых сектора: реальный и денежный. Такое деление называется «классической дихотомией». Денежный сектор не оказывает влияния на реальные показатели, а лишь фиксирует отклонение номинальных показателей от реальных, что в макроэкономике соответствует принципу нейтральности денег (данный принцип означает, что деньги не воздействуют на ситуацию в реальном секторе и что все цены относительны). Вследствие этого в классической модели денежный рынок отсутствует, а реальный сектор состоит из трех рынков: рынка труда, рынка капитала (заемных средств или кредита) и товарного рынка.

3. Поскольку на всех этих рынках действует совершенная конкуренция, то все цены (т. е. номинальные показатели) являются гибкими. Это относится и к цене труда – номинальной ставке заработной платы, и к цене капитала (заемных средств) – номинальной ставке процента, и к цене товаров. Гибкость цен означает, что цены меняются, адаптируясь к изменениям рыночной конъюнктуры (т. е. изменениям соотношения спроса и предложения) и обеспечивают восстановление нарушенного равновесия на любом из рынков.

4. Так как цены гибкие, то равновесие на рынках устанавливается и восстанавливается автоматически, т. е. действует выведенный А. Смитом принцип «невидимой руки», принцип самоуравновешивания, саморегулирования рынков.

5. Поскольку равновесие обеспечивается автоматически рыночным механизмом, то никакая внешняя сила, внешний агент не должны вмешиваться в процесс регулирования экономики, а тем более в функционирование самой экономики. Так обосновывался принцип государственного невмешательства в управление экономикой, который получил название «laissez faire, laissez passer», что в переводе с французского означает «пусть все делается, как делается, пусть все идет, как идет».

6. Основной проблемой в экономике является ограниченность ресурсов, поэтому все ресурсы используются полностью, и экономика всегда находится в состоянии полной занятости ресурсов, т. е. наиболее эффективного и рационального их использования. (Как известно из микроэкономики, наиболее эффективное использование ресурсов из всех рыночных структур соответствует именно системе совершенной конкуренции). Благодаря этому объем выпуска всегда находится на своем потенциальном уровне (уровне потенциального ВВП, т. е. ВВП при полной занятости всех экономических ресурсов).

7. Ограниченность ресурсов делает главной в экономике проблему производства, т. е. совокупного предложения. Поэтому классическая модель – это модель, изучающая экономику со стороны совокупного предложения (т. е. модель «supply- side»). Вследствие этого основным рынком выступает ресурсный рынок, и в первую очередь рынок труда. Совокупный спрос всегда соответствует совокупному предложению. В экономике действует так называемый «закон Сэя», предложенный известным французским экономистом начала ХIХ в. Жаном-Батистом Сэем. Он утверждал, что «предложение порождает адекватный спрос», поскольку каждый человек одновременно является и продавцом, и покупателем и его расходы всегда равны доходам. Например, рабочий, с одной стороны, выступает продавцом экономического ресурса, собственником которого он является (т. е. труда), а с другой – покупателем товаров и услуг, которые он приобретает на доход, полученный от продажи труда. Сумма, которую получает рабочий в виде заработной платы, равна стоимости продукции, которую он произвел. Фирма также является одновременно и продавцом (товаров и услуг), и покупателем (экономических ресурсов). Доход, получаемый от продажи своей продукции, она расходует на покупку факторов производства. Поэтому проблем с совокупным спросом быть не может, так как все агенты полностью превращают свои доходы в расходы.

8. Проблема ограниченности ресурсов (увеличение количества и улучшение качества) решается медленно. Технологический прогресс и увеличение производственных возможностей – процесс длительный, долгосрочный. Все цены в экономике адаптируются к изменению соотношения между спросом и предложением также не немедленно.

Поэтому классическая модель – это модель, описывающая долгосрочный период (модель «long-run»).

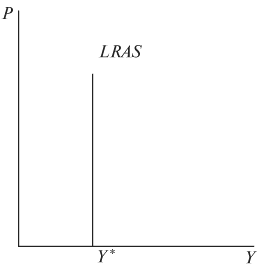

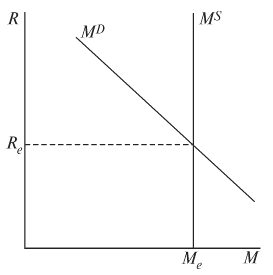

Поскольку в экономике благодаря гибкости цен всегда существует полная занятость и объем производства находится на уровне потенциального ВВП, то кривая совокупного предложения (кривая AS) вертикальна, отражает равновесие в долгосрочном периоде и обозначается LRAS (long-run aggregate supply) (рис. 3.2).

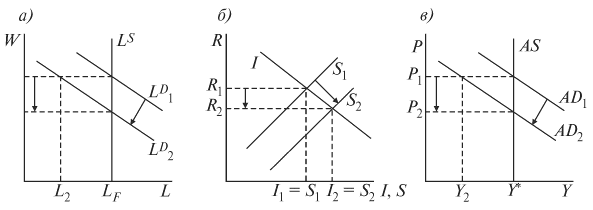

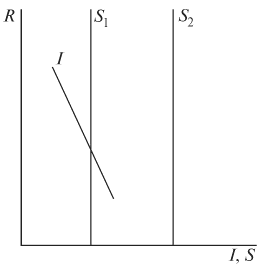

Реальные рынки в классической модели можно представить следующим образом (рис. 3.3):

а) рынок труда. Поскольку в условиях совершенной конкуренции ресурсы используются полностью (на уровне полной занятости), то кривая предложения труда (LS) вертикальна и объем предлагаемого труда равен LF. Спрос на труд зависит от ставки заработной платы, причем зависимость эта обратная: чем выше ставка заработной платы, тем выше издержки фирм и тем меньшее количество рабочих они нанимают. Поэтому кривая спроса на труд (LD) имеет отрицательный наклон.

Первоначально равновесие устанавливается в точке пересечения кривой предложения труда ( LS) и кривой спроса на труд (LD 1) и соответствует равновесной ставке номинальной заработной платы W 1 и количеству занятых LF. Предположим, что спрос на труд снизился и кривая спроса на труд LD 1 сдвинулась влево (до LD 2). При номинальной ставке заработной платы W 1 предприниматели наймут (предъявят спрос) на количество рабочих, равное L 2. Разница между LF и L 2 есть не что иное, как безработица. Поскольку в ХIХ в. не существовало пособий по безработице, то, по мнению представителей классической школы, в этих условиях рабочие как рационально действующие экономические агенты предпочтут получать более низкий доход, чем не получать никакого. Номинальная ставка заработной платы снизится до W 2, и на рынке труда вновь восстановится полная занятость LF.

Рис. 3.2. Долгосрочная кривая совокупного предложения

Рис. 3.3. Реальные рынки в классической модели:

а) рынок труда; б) рынок капитала; в) рынок товаров

Таким образом, безработица в классической модели имеет добровольный характер, поскольку ее причиной выступает отказ рабочего работать за данную ставку номинальной заработной платы (W 2), т. е. рабочие добровольно обрекают себя на безработное состояние;

б) рынок капитала. Он является рынком заемных средств, рынком кредита. На нем «встречаются» инвестиции (I) и сбережения ( S) и устанавливается равновесная ставка процента ( R). Спрос на заемные средства предъявляют фирмы, которые используют их для покупки инвестиционных товаров, а предложение кредитных ресурсов осуществляют домохозяйства, предоставляющие взаймы свои сбережения. Инвестиции отрицательно зависят от ставки процента: чем выше цена заемных средств, тем меньше инвестиции фирм и кривая инвестиций имеет поэтому отрицательный наклон. Зависимость сбережений от ставки процента положительная, поскольку чем выше ставка процента, тем больше доход, получаемый домохозяйствами от предоставления в кредит своих сбережений. Первоначально равновесие (инвестиции = сбережениям, т. е. I 1 = S 1) устанавливается при величине ставки процента R 1. Но если сбережения увеличиваются (кривая сбережений S 1 сдвигается вправо до S 2), то при прежней ставке процента R 1 часть сбережений не будет приносить доход, что невозможно при условии, что все экономические агенты ведут себя рационально. Сберегатели (домохозяйства) предпочтут получать доход на все свои сбережения, пусть даже по более низкой ставке процента. Новая равновесная ставка процента установится на уровне R 2, при которой все кредитные средства будут использоваться полностью, так как при этой более низкой ставке процента инвесторы возьмут больше кредитов и инвестиции увеличатся до I 2 (т. е. I 2 = S 2). Равновесие восстановлено, причем на уровне полной занятости ресурсов;

в) рынок товаров. На товарном рынке первоначальное равновесие устанавливается в точке пересечения кривой совокупного предложения AS и совокупного спроса AD 1, чему соответствует равновесный уровень цен Р 1 и равновесный объем производства на уровне потенциального ВВП – Y *. Поскольку все рынки связаны друг с другом, то снижение номинальной ставки заработной платы на рынке труда ведет к снижению уровня дохода, а рост сбережений на рынке капитала обусловливает снижение потребительских расходов и, следовательно, совокупного спроса. Кривая AD 1 сдвигается влево до AD 2. Уровень цен снижается до Р 2. При прежнем уровне цен, равном Р 1, фирмы смогут продать не всю продукцию, а только ее часть, равную Y 2. Поскольку фирмы являются рациональными экономическими агентами, то они предпочтут продать весь произведенный объем производства, пусть даже по более низким ценам ( Р 2). В результате равновесие опять установится на уровне потенциального ВВП (Y *).

Таким образом, рынки уравновесились сами собой за счет гибкости цен, и равновесие установилось на уровне полной занятости ресурсов. Изменились только номинальные показатели, а реальные остались без изменения (т. е. в классической модели гибкими являются номинальные показатели, а реальные показатели – жесткие). Это касается и реального объема выпуска (по-прежнему равного потенциальному ВВП), и реальных доходов каждого экономического агента. Дело в том, что цены на всех рынках меняются пропорционально друг другу, поэтому отношение W 1 / P 1 = W 2 / P 2 есть не что иное, как реальная ставка заработной платы. Следовательно, несмотря на падение номинального дохода, реальный доход на рынке труда остается неизменным. Реальные доходы сберегателей (реальная ставка процента) также не изменились, поскольку номинальная ставка процента снизилась в той же пропорции, что и цены. Реальные доходы предпринимателей (выручка от продаж и прибыль) не снизились, несмотря на падение уровня цен, поскольку в той же степени снизились издержки (расходы на оплату труда, т. е. номинальная ставка заработной платы). При этом падение совокупного спроса не приведет к падению производства, так как снижение потребительского спроса (в результате падения номинальных доходов на рынке труда и роста величины сбережений на рынке капитала) будет компенсировано увеличением инвестиционного спроса (в результате падения ставки процента на рынке капитала).

Из этих рассуждений следовало, что затяжные кризисы в экономике невозможны, а могут иметь место лишь временные диспропорции, которые ликвидируются постепенно сами собой в результате действия рыночного механизма – механизма изменения цен. Но в конце 1929 г. в США разразился кризис, который охватил ведущие страны мира и получил название Великой депрессии (Великого краха). Великая депрессия продолжалась до 1933 г. Этот кризис был не просто очередным экономическим кризисом. Он показал несостоятельность положений и выводов классической макроэкономической модели, несостоятельность идеи о саморегулирующейся экономической системе, поскольку, во-первых, Великую депрессию, длившуюся целых четыре года, невозможно было трактовать как временную диспропорцию, временный сбой в действии механизма автоматического рыночного саморегулирования, а во-вторых, нельзя было говорить об ограниченности ресурсов как центральной экономической проблеме в условиях, когда, например, в США уровень безработицы составлял 25 %, т. е. каждый четвертый был безработным (человеком, который хотел работать и искал работу, но не мог ее найти).

Кейнсианская макроэкономическая модель. Причины Великого краха, возможные пути выхода из него и рекомендации по недопущению в будущем подобных экономических катастроф были проанализированы и обоснованы в книге выдающегося английского экономиста Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», опубликованной в 1936 г. Следствием выхода в свет этой книги было то, что макроэкономика выделилась в самостоятельный раздел экономической теории с собственными предметом и методами анализа. Вклад Кейнса в экономическую теорию был настолько велик, что появление его макроэкономической модели, подхода к анализу экономических процессов получило название «кейнсианской революции».

Справедливости ради необходимо отметить, что несостоятельность положений классической школы заключалась не в том, что ее представители в принципе приходили к неправильным выводам, а в том, что их выводы разрабатывались в ХIX в. и положения классической модели отражали экономическую ситуацию того времени, т. е. эпохи совершенной конкуренции. Однако они уже не соответствовали экономике первой трети ХХ в., характерной чертой которой стала несовершенная конкуренция. Дж. М. Кейнс опроверг основные предпосылки и выводы классической школы, построив собственную макроэкономическую модель. Ее основные положения заключаются в следующем.

1. На всех рынках действует несовершенная конкуренция.

2. Реальный и денежный секторы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Принцип нейтральности денег, характерный для классической модели, заменяется принципом «деньги имеют значение» («money matters»), что означает: деньги оказывают влияние на реальные показатели. Денежный рынок становится макроэкономическим рынком, частью (сегментом) финансового рынка наряду с рынком ценных бумаг (заемных средств).

3. Поскольку на всех рынках несовершенная конкуренция, то цены негибкие, они жесткие, или, по терминологии Кейнса, липкие, т. е. залипающие на определенном уровне и не изменяющиеся в течение определенного периода времени. Так, на рынке труда жесткость (липкость) цены труда (номинальной ставки заработной платы) обусловлена тем, что:

а) действует контрактная система. Контракт подписывается на срок от одного до трех лет, и в течение этого периода номинальная ставка заработной платы, оговоренная в контракте, меняться не может;

б) действуют профсоюзы, которые подписывают коллективные договоры с предпринимателями, оговаривая определенную величину номинальной ставки заработной платы, ниже которой предприниматели не имеют права платить рабочим. Таким образом, ставка заработной платы не может быть изменена до тех пор, пока условия коллективного договора не будут пересмотрены;

в) государство устанавливает минимум заработной платы, т. е. предприниматели не имеют права нанимать рабочих по ставке ниже минимальной. Благодаря этому на графике рынка труда (рис. 3.3, а) при сокращении спроса на труд (сдвиг кривой LD 1 до LD 2) цена труда (номинальная ставка заработной платы) не снизится до W 2, а останется («залипнет») на уровне W 1.

На товарном рынке жесткость цен объясняется тем, что на нем действуют монополии, олигополии или фирмы – монополистические конкуренты, которые имеют возможность фиксировать цены. Поэтому на графике рынка товаров (рис. 3.3, в) при сокращении спроса на товары уровень цен не снизится до Р 2, а сохранится на уровне Р 1.

Ставка процента, по мнению Кейнса, формируется не на рынке капитала (заемных средств) в результате соотношения инвестиций и сбережений, а на денежном рынке – по соотношению спроса на деньги и предложения денег. Кейнс обосновал это положение тем, что при одном и том же уровне ставки процента фактические инвестиции и сбережения могут быть неравны, поскольку они делаются разными экономическими агентами, имеющими разные цели и мотивы поведения. Инвестиции производят фирмы, а сбережения делают домохозяйства. Основным фактором, определяющим величину инвестиционных расходов, по мнению Кейнса, является не уровень ставки процента, а ожидаемая норма внутренней отдачи от инвестиций, то, что Кейнс назвал предельной эффективностью капитала.

Инвестор принимает инвестиционное решение, сравнивая величину предельной эффективности капитала (что является субъективной оценкой инвестора) со ставкой процента. Если первая величина превышает вторую, то инвестор будет финансировать инвестиционный проект независимо от абсолютной величины ставки процента. Так, если оценка предельной эффективности капитала инвестором равна 101 %, то кредит будет взят и по ставке процента, равной 100 %; а если эта оценка составляет 9 %, то он не возьмет кредит и по ставке в 10 %. Фактором, определяющим величину сбережений, также является не ставка процента, а величина располагаемого дохода.

Кейнс считал, что сбережения не зависят от ставки процента и даже отмечал (используя аргументацию французского экономиста ХIХ в. Саргана, получившую в экономической литературе название «эффекта Саргана»), что между сбережениями и ставкой процента может существовать обратная зависимость, если человек хочет накопить фиксированную сумму к определенному сроку.

Так, если человек хочет обеспечить к пенсии сумму в 10 тыс. долл., то при ставке 10 % он должен накопить 100 тыс. долл., а при ставке 20 % – только 50 тыс. долл.

Графически соотношение инвестиций и сбережений в кейнсианской модели представлено на рис. 3.4. Поскольку сбережения не зависят от ставки процента, то их график представляет собой вертикальную кривую, а инвестиции слабо зависят от ставки процента, поэтому могут быть изображены кривой, имеющей небольшой отрицательный наклон. Если сбережения увеличиваются до S 1, то равновесную ставку процента определить невозможно, так как кривая инвестиций I и новая кривая сбережений S 2 не имеют точки пересечения в первом квадранте. Значит, равновесную ставку процента (Rе) следует искать на другом, а именно – денежном рынке (по соотношению спроса на деньги МD и предложения денег МS) (рис. 3.5).

4. Поскольку на всех рынках цены жесткие, то равновесие рынков устанавливается не на уровне полной занятости ресурсов. Так, на рынке труда (рис. 3.3, а) номинальная ставка заработной платы фиксируется на уровне W 1, при которой фирмы предъявят спрос на количество рабочих, равное L 2. Разница между LF и L 2 – это безработные. Причем в данном случае причиной безработицы является не отказ рабочих трудиться за данную номинальную ставку заработной платы, а жесткость этой ставки. Безработица из добровольной превращается в вынужденную: рабочие согласны были бы работать и по более низкой ставке, но снизить ее предприниматели не имеют права. Безработица становится серьезной экономической проблемой.

Рис. 3.4. Инвестиции и сбережения в кейнсианской модели

Рис. 3.5. Денежный рынок

На товарном рынке (рис. 3.3, в) цены также «залипают» на определенном уровне (Р 1). Снижение совокупного спроса в результате снижения доходов из-за наличия безработных (заметим, что пособия по безработице не выплачивались) и поэтому снижения потребительских расходов ведет к невозможности продать всю произведенную продукцию (Y 2 Р 1), т. е. чем выше цена, по которой производители могут продать свою продукцию, тем больше величина совокупного предложения ( Y 2 > Y 1) (рис. 3.7, в). Зависимость величины совокупного предложения от уровня цен в краткосрочном периоде прямая, и краткосрочная кривая совокупного предложения имеет положительный наклон. Таким образом, ценовые факторы (общий уровень цен) влияют на величину краткосрочного совокупного предложения и объясняют движение вдоль кривой SRAS (из точки А в точку В).

Рис. 3.7. Воздействие ценовых и неценовых факторов на совокупное предложение.

Факторы: а, в – ценовые, б, г – неценовые

Неценовыми факторами, воздействующими на само совокупное предложение в краткосрочном периоде и сдвигающими кривую совокупного предложения, как уже было рассмотрено ранее, выступают все факторы, изменяющие издержки на единицу продукции. Если издержки растут, совокупное предложение сокращается и кривая совокупного предложения сдвигается влево вверх (от SRAS 1 до SRAS 2). Если издержки снижаются, то совокупное предложение увеличивается и кривая совокупного предложения сдвигается вправо вниз (от SRAS 1 до SRAS 3) (рис. 3.7, г).

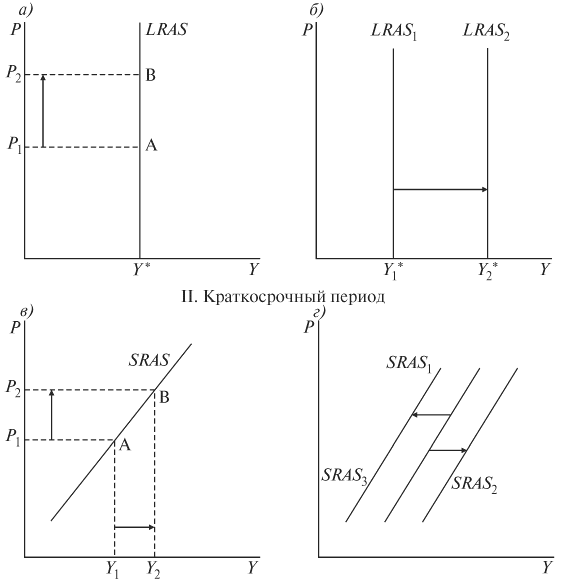

Равновесие в модели «AD – AS» устанавливается в точке пересечения кривой совокупного спроса и кривой совокупного предложения. Координаты точки пересечения дают величину равновесного объема производства (равновесного ВВП) и равновесного уровня цен. Изменение либо совокупного спроса, либо совокупного предложения (сдвиги кривых) ведут к изменению равновесия и равновесных значений ВВП и уровня цен.

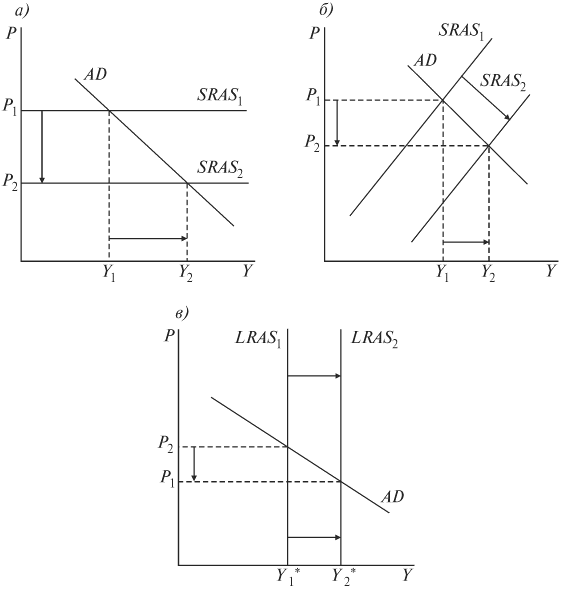

Рис. 3.8. Последствия увеличения совокупного спроса в модели «AD – AS»

На рис. 3.8 показано, что последствия изменения (в данном случае роста) совокупного спроса зависят от вида кривой совокупного предложения. Так, в краткосрочном периоде, если кривая AS горизонтальна, рост AD ведет только к росту равновесного объема выпуска (Y 1 увеличивается до Y 2), не изменяя уровня цен (рис. 3.8, а). Если кривая краткосрочного совокупного предложения имеет положительный наклон, то увеличение совокупного спроса имеет следствием рост и равновесной величины выпуска (от Y 1 до Y 2), и равновесного уровня цен (от Р 1 до Р 2) (рис. 3.8, б). В долгосрочном периоде изменение совокупного спроса не влияет на равновесную величину выпуска (экономика остается на уровне потенциального ВВП – Y *), а влияет только на изменение равновесного уровня цен (от Р 1 до Р 2) (рис. 3.8, в).

Изменение совокупного предложения имеет одинаковые последствия независимо от вида кривой AS. Как видно из рис. 3.9, рост совокупного предложения во всех трех случаях (если кривая совокупного предложения горизонтальна, имеет положительный наклон и вертикальна) ведет к росту равновесного уровня выпуска (от Y 1 до Y 2) и снижению равновесного уровня цен (от Р 1 до Р 2). Отличие состоит в том, что в краткосрочном периоде (при сдвиге SRAS) растет величина фактического ВВП (рис. 3.9, а и рис. 3.9, б), в то время как в долгосрочном периоде (при сдвиге LRAS) увеличивается потенциальный ВВП (Y *), т. е. производственные возможности экономики (рис. 3.9, в).

Рассмотрим экономический механизм изменения равновесия в модели «AD – AS» в краткосрочном и долгосрочном периодах (рис. 3.10). Предположим, что экономика первоначально находится в состоянии краткосрочного и долгосрочного равновесия (точка А), где пересекаются все три кривые: AD, SRAS и LRAS. Если увеличивается совокупный спрос, то кривая AD сдвигается вправо до AD 2 (рис. 3.10, а). Рост совокупного спроса ведет к тому, что предприниматели начинают распродавать запасы и увеличивать производство, привлекая дополнительные ресурсы, и экономика попадает в точку В, где фактический объем производства (Y 2) превышает потенциальный ВВП (Y *). Точка В является точкой краткосрочного равновесия (пересечение кривой совокупного спроса с кривой краткосрочного совокупного предложения).

Привлечение дополнительных ресурсов (сверх уровня полной занятости) требует дополнительных расходов, поэтому издержки фирм растут и совокупное предложение сокращается (кривая SRAS постепенно сдвигается вверх до SRAS 2), в результате чего растет уровень цен (от Р 1 до Р 2) и величина совокупного спроса снижается до Y *. Экономика возвращается на долгосрочную кривую совокупного предложения (точка С), но при более высоком по сравнению с первоначальным уровне цен. Точка С (как и точка А) – это точка долгосрочного равновесия (пересечение кривой совокупного спроса с кривой долгосрочного совокупного предложения). Поэтому следует отличать равновесный ВВП и потенциальный ВВП. На нашем графике равновесный ВВП соответствует всем трем точкам: А, В и С, в то время как потенциальный ВВП соответствует только точкам А и С, когда экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. В точке В устанавливается фактический ВВП, т. е. равновесный ВВП в краткосрочном периоде.

Рис. 3.9. Последствия роста совокупного предложения в модели «AD – AS»

Аналогично можно рассмотреть установление долгосрочного и краткосрочного равновесия в экономике, если кривая AS имеет положительный наклон (рис. 3.10, б). Отличие здесь состоит в том, что при обосновании перехода экономики из точки А в точку В нужно иметь в виду, что при росте совокупного спроса фирмы не только распродают запасы и увеличивают объем производства (что до некоторых пор возможно без повышения цен на ресурсы), но и повышают цены на свою продукцию. Поэтому сначала экономика движется вдоль кривой SRAS, так как действует только ценовой фактор и растет величина совокупного предложения. В результате экономика попадает в точку краткосрочного равновесия (точка В), которой соответствует не только более высокий, чем в точке А, объем выпуска (Y 2), но и более высокий уровень цен (Р 2). Поскольку цены на ресурсы не изменились, а уровень цен вырос, реальные доходы (например, реальная заработная плата) сократились (W / P 2 Y *), что в итоге ведет к росту уровня цен (инфляции).

Противоположными являются последствия негативного шока (резкого сокращения) совокупного спроса (рис. 3.11), причинами которого могут быть либо неожиданное сокращение предложения денег (сжатие денежной массы), либо резкое сокращение совокупных расходов. В краткосрочном периоде это ведет к уменьшению объема выпуска и означает переход экономики из точки А в точку В – точку краткосрочного равновесия (снижение совокупного спроса, т. е. совокупных расходов, обусловливает увеличение запасов фирм, затоваривание, невозможность продать произведенную продукцию, что служит причиной свертывания производства). Появляется рецессионный разрыв выпуска – ситуация, когда фактический ВВП меньше потенциального (Y 2

Совокупный спрос — что это: суть, кривая, расчет и факторы

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы поговорим о совокупном спросе. Вы узнаете что такое совокупный спрос простыми словами и в чем его суть. Также поговорим о недостатках, кривой, формуле расчета, факторах и других особенностях совокупного спроса. Обо всем этом и не только читайте далее в статье.

Содержание статьи:

Что такое совокупный спрос?

Совокупный спрос — это показатель общего объема спроса на все готовые товары и услуги, производимые в экономике. Совокупный спрос выражается как общая сумма денег, обмениваемых на эти товары и услуги при определенном уровне цен и в определенный момент времени.

Суть совокупного спроса

Совокупный спрос — это макроэкономический термин, который представляет собой общий спрос на товары и услуги при любом заданном уровне цен в заданный период. Совокупный спрос в долгосрочной перспективе равен валовому внутреннему продукту (ВВП), потому что эти два показателя рассчитываются одинаково. ВВП представляет собой общий объем товаров и услуг, производимых в экономике, а совокупный спрос — это спрос или желание на эти товары. В результате использования одних и тех же методов расчета совокупный спрос и ВВП увеличиваются или уменьшаются одновременно.

С технической точки зрения, совокупный спрос равен ВВП в долгосрочном периоде с поправкой на уровень цен. Это связано с тем, что краткосрочный совокупный спрос измеряет общий выпуск для одного номинального уровня цен, при этом номинальный не корректируется с учетом инфляции. Другие варианты расчетов могут возникать в зависимости от используемых методологий и различных компонентов.

Совокупный спрос состоит из всех потребительских товаров, капитальных товаров (фабрики и оборудование), экспорта, импорта и программ государственных расходов. Все переменные считаются равными, если они торгуются по одной и той же рыночной стоимости.

Недостатки совокупного спроса

Хотя совокупный спрос помогает определить общую силу потребителей и предприятий в экономике, у него есть пределы. Поскольку совокупный спрос измеряется рыночной стоимостью, он представляет собой только общий объем производства при заданном уровне цен и не обязательно отражает качество жизни или уровень жизни в обществе.

Кроме того, совокупный спрос измеряет множество различных экономических операций между миллионами людей и для разных целей. В результате может быть трудно определить причинно-следственную связь спроса и провести регрессионный анализ, который используется для определения того, сколько переменных или факторов влияют на спрос и в какой степени.

Кривая совокупного спроса

Если бы вы изобразили совокупный спрос графически, совокупный объем спроса на товары и услуги был бы помещен на горизонтальную ось X, а общий уровень цен всей корзины товаров и услуг был бы представлен на вертикальной оси Y.

Кривая совокупного спроса, как и большинство типичных кривых спроса, наклоняется вниз слева направо. Спрос увеличивается или уменьшается по кривой, когда цены на товары и услуги либо увеличиваются, либо уменьшаются. Кроме того, кривая может сдвигаться из-за изменений денежной массы или увеличения или уменьшения налоговых ставок.

Расчет совокупного спроса

Уравнение совокупного спроса складывает сумму потребительских расходов, частных инвестиций, государственных расходов, а также чистую сумму экспорта и импорта. Формула выглядит следующим образом:

Совокупный спрос = С + I + G + Nx

где:

C — Потребительские расходы на товары и услуги

I — Частные инвестиции и корпоративные расходы на

незавершенные капитальные товары (фабрики, оборудование и т. д.)

G — Государственные расходы на общественные блага и социальные

услуги (инфраструктура, Medicare и т. д.)

Nx -Чистый экспорт (экспорт минус импорт)

Приведенная выше формула совокупного спроса также используется Бюро экономического анализа для измерения ВВП в США, а также для расчета ВВП многих других стран мира.

Факторы, влияющие на совокупный спрос

На совокупный спрос в экономике могут влиять различные экономические факторы. Ключевые из них:

- Процентные ставки: Будьте процентные ставки растут или снижаются будут влиять на решения, принимаемые потребителями и предприятиями. Более низкие процентные ставки снизят стоимость займов для дорогостоящих товаров, таких как бытовая техника, автомобили и дома. Кроме того, компании смогут брать займы по более низким ставкам, что, как правило, приводит к увеличению капитальных затрат. И наоборот, более высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствования для потребителей и компаний. В результате расходы имеют тенденцию сокращаться или расти более медленными темпами, в зависимости от степени увеличения ставок.

- Доход и богатство: по мере увеличения благосостояния домохозяйства обычно увеличивается и совокупный спрос. И наоборот, снижение благосостояния обычно ведет к снижению совокупного спроса. Увеличение личных сбережений также приведет к снижению спроса на товары, что обычно возникает во время рецессий. Когда потребители довольны экономикой, они склонны тратить больше, что ведет к сокращению сбережений.

- Ожидания в отношении инфляции: потребители, которые считают, что инфляция будет увеличиваться или цены будут расти, как правило, совершают покупки сейчас, что приводит к увеличению совокупного спроса. Но если потребители верят, что в будущем цены будут падать, совокупный спрос также имеет тенденцию к падению.

- Курсы обмена валют: если стоимость российского рубля упадет (или вырастет), иностранные товары станут более (или менее дорогими). Между тем товары, произведенные в России, станут дешевле (или дороже) для внешних рынков. Следовательно, совокупный спрос будет увеличиваться (или уменьшаться).

Экономические условия и совокупный спрос

Экономические условия могут повлиять на совокупный спрос независимо от того, возникли эти условия внутри страны или за рубежом. Финансовый кризис 2007-08, спровоцированный огромным количеством неплатежей по ипотечным кредитам, и последовавшая за этим Великая рецессия являются хорошим примером снижения совокупного спроса из-за экономических условий.

Кризис серьезно повлиял на банки и финансовые учреждения. В результате они сообщили о широкомасштабных финансовых убытках, которые привели к сокращению кредитования, как показано на графике слева ниже. При меньшем кредитовании экономики расходы и инвестиции предприятий снизились. На графике справа мы видим значительное сокращение расходов на физические сооружения, такие как фабрики, а также на оборудование и программное обеспечение в течение 2008 и 2009 годов (данные основаны на Отчете о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы для Конгресса за 2011 год).

Поскольку предприятия страдали от ограниченного доступа к капиталу и меньшим объемам продаж, они начали увольнять рабочих. График слева показывает всплеск безработицы, произошедший во время рецессии. Одновременно с этим снизился рост ВВП в 2008 и 2009 годах, а это означает, что общий объем производства в экономике сократился в течение этого периода.

Результатом неэффективной экономики и роста безработицы стало снижение личного потребления или потребительских расходов, что показано на графике слева. Личные сбережения также резко выросли, поскольку потребители держались за наличные из-за неопределенного будущего и нестабильности в банковской системе. Мы видим, что экономические условия, которые сложились в 2008 году и в последующие годы, привели к снижению совокупного спроса со стороны потребителей и предприятий.

Споры о совокупном спросе

Совокупный спрос определенно снизился в 2008 и 2009 годах. Однако среди экономистов ведется много споров относительно того, замедлился ли совокупный спрос, что привело к снижению темпов роста, или ВВП сократился, что привело к снижению совокупного спроса. Приводит ли спрос к росту или наоборот — это экономистская версия извечного вопроса о том, что появилось раньше — курица или яйцо.

Повышение совокупного спроса также увеличивает размер экономики в отношении измеряемого ВВП. Однако это не доказывает, что увеличение совокупного спроса способствует экономическому росту. Поскольку ВВП и совокупный спрос рассчитываются одинаково, это указывает только на то, что они увеличиваются одновременно. Уравнение не показывает, что является причиной, а что следствием.

Взаимосвязь между ростом и совокупным спросом на протяжении многих лет была предметом серьезных дискуссий в экономической теории.

Исторические дебаты

Ранние экономические теории предполагали, что производство является источником спроса. Французский классический либеральный экономист 18-го века Жан-Батист Сэй заявил, что потребление ограничено производственной мощностью и что социальные требования по существу безграничны. Эта теория получила название закона рынка Сэя.

Закон Сэя, основа экономики предложения, правил до 1930-х годов и до появления теорий британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса. Утверждая, что спрос определяет предложение, Кейнс поставил общий спрос на место водителя. Кейнсианские макроэкономисты с тех пор считают, что стимулирование совокупного спроса увеличит реальный объем производства в будущем. Согласно их теории спроса, общий уровень выпуска в экономике определяется спросом на товары и услуги и определяется деньгами, потраченными на эти товары и услуги. Другими словами, производители смотрят на рост расходов как на показатель увеличения производства.

Кейнс считал безработицу побочным продуктом недостаточного совокупного спроса, потому что уровни заработной платы не могли корректироваться вниз достаточно быстро, чтобы компенсировать сокращение расходов. Он считал, что правительство может тратить деньги и увеличивать совокупный спрос до тех пор, пока неиспользуемые экономические ресурсы, включая рабочих, не будут перенаправлены.

Другие научные школы, в частности Австрийская школа и теоретики реального делового цикла, верят Сэю. Они подчеркивают, что потребление возможно только после производства. Это означает, что увеличение выпуска приводит к увеличению потребления, а не наоборот. Любая попытка увеличить расходы вместо устойчивого производства приводит только к неравномерному распределению богатства или повышению цен, либо к тому и другому.

Как экономист, занимающийся вопросами спроса, Кейнс далее утверждал, что люди могут в конечном итоге нанести ущерб производству, ограничивая текущие расходы — например, копив деньги. Другие экономисты утверждают, что накопление может влиять на цены, но не обязательно влияет на накопление капитала, производство или будущий выпуск. Другими словами, эффект индивидуальной экономии денег — большего количества капитала, доступного для бизнеса, — не исчезает из-за недостатка расходов.

Популярные вопросы о совокупном спросе

Какие факторы влияют на совокупный спрос?

На совокупный спрос могут повлиять несколько ключевых экономических факторов. Повышение или падение процентных ставок повлияет на решения, принимаемые потребителями и предприятиями. Рост благосостояния домашних хозяйств увеличивает совокупный спрос, в то время как снижение обычно приводит к снижению совокупного спроса. Ожидания потребителей относительно будущей инфляции также будут иметь положительную корреляцию с совокупным спросом. Наконец, снижение (или увеличение) стоимости национальной валюты сделает иностранные товары более дорогими (или более дешевыми), в то время как товары, произведенные в отечественной стране, станут дешевле (или дороже), что приведет к увеличению (или снижению) совокупного спроса.

Каковы ограничения совокупного спроса?

Хотя совокупный спрос полезен для определения общей силы потребителей и предприятий в экономике, он все же имеет некоторые ограничения. Поскольку совокупный спрос измеряется рыночной стоимостью, он представляет собой только общий объем производства при заданном уровне цен и не обязательно отражает качество или уровень жизни. Кроме того, совокупный спрос измеряет множество различных экономических операций между миллионами людей и для разных целей. В результате может возникнуть затруднение при попытке определить причины спроса в аналитических целях.

Какая связь между ВВП и совокупным спросом?

ВВП (валовой внутренний продукт) измеряет размер экономики на основе денежной стоимости всех готовых товаров и услуг, произведенных в стране в течение определенного периода. Таким образом, ВВП — это совокупное предложение. Совокупный спрос представляет собой общий спрос на эти товары и услуги при любом заданном уровне цен в течение указанного периода. Совокупный спрос в конечном итоге равен валовому внутреннему продукту (ВВП), потому что эти два показателя рассчитываются одинаково. В результате совокупный спрос и ВВП увеличиваются или уменьшаются одновременно.

Резюме

- Совокупный спрос измеряет общий объем спроса на все готовые товары и услуги, производимые в экономике.

- Совокупный спрос выражается как общая сумма денег, потраченных на эти товары и услуги при определенном уровне цен и в определенный момент времени.

- Совокупный спрос состоит из всех потребительских товаров, капитальных товаров (фабрики и оборудование), экспорта, импорта и государственных расходов.

А на этом сегодня все про совокупный спрос. Надеюсь статья была для вас полезной и интересной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

http://be5.biz/ekonomika/m004/03.html

http://tyulyagin.ru/ekonomika/macro/sovokupnyj-spros.html

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы поговорим о совокупном спросе. Вы узнаете что такое совокупный спрос простыми словами и в чем его суть. Также поговорим о недостатках, кривой, формуле расчета, факторах и других особенностях совокупного спроса. Обо всем этом и не только читайте далее в статье.

Содержание статьи:

- Что такое совокупный спрос?

- Суть совокупного спроса

- Недостатки

- Кривая совокупного спроса

- Расчет

- Влияния

- Экономические условия

- Полемика и споры

- Популярные вопросы о совокупном спросе

- Резюме

Что такое совокупный спрос?

Совокупный спрос — это показатель общего объема спроса на все готовые товары и услуги, производимые в экономике. Совокупный спрос выражается как общая сумма денег, обмениваемых на эти товары и услуги при определенном уровне цен и в определенный момент времени.

Суть совокупного спроса

Совокупный спрос — это макроэкономический термин, который представляет собой общий спрос на товары и услуги при любом заданном уровне цен в заданный период. Совокупный спрос в долгосрочной перспективе равен валовому внутреннему продукту (ВВП), потому что эти два показателя рассчитываются одинаково. ВВП представляет собой общий объем товаров и услуг, производимых в экономике, а совокупный спрос — это спрос или желание на эти товары. В результате использования одних и тех же методов расчета совокупный спрос и ВВП увеличиваются или уменьшаются одновременно.

С технической точки зрения, совокупный спрос равен ВВП в долгосрочном периоде с поправкой на уровень цен. Это связано с тем, что краткосрочный совокупный спрос измеряет общий выпуск для одного номинального уровня цен, при этом номинальный не корректируется с учетом инфляции. Другие варианты расчетов могут возникать в зависимости от используемых методологий и различных компонентов.

Совокупный спрос состоит из всех потребительских товаров, капитальных товаров (фабрики и оборудование), экспорта, импорта и программ государственных расходов. Все переменные считаются равными, если они торгуются по одной и той же рыночной стоимости.

Недостатки совокупного спроса

Хотя совокупный спрос помогает определить общую силу потребителей и предприятий в экономике, у него есть пределы. Поскольку совокупный спрос измеряется рыночной стоимостью, он представляет собой только общий объем производства при заданном уровне цен и не обязательно отражает качество жизни или уровень жизни в обществе.

Кроме того, совокупный спрос измеряет множество различных экономических операций между миллионами людей и для разных целей. В результате может быть трудно определить причинно-следственную связь спроса и провести регрессионный анализ, который используется для определения того, сколько переменных или факторов влияют на спрос и в какой степени.

Кривая совокупного спроса

Если бы вы изобразили совокупный спрос графически, совокупный объем спроса на товары и услуги был бы помещен на горизонтальную ось X, а общий уровень цен всей корзины товаров и услуг был бы представлен на вертикальной оси Y.

Кривая совокупного спроса, как и большинство типичных кривых спроса, наклоняется вниз слева направо. Спрос увеличивается или уменьшается по кривой, когда цены на товары и услуги либо увеличиваются, либо уменьшаются. Кроме того, кривая может сдвигаться из-за изменений денежной массы или увеличения или уменьшения налоговых ставок.

Расчет совокупного спроса

Уравнение совокупного спроса складывает сумму потребительских расходов, частных инвестиций, государственных расходов, а также чистую сумму экспорта и импорта. Формула выглядит следующим образом:

Совокупный спрос = С + I + G + Nx

где:

C — Потребительские расходы на товары и услуги

I — Частные инвестиции и корпоративные расходы на

незавершенные капитальные товары (фабрики, оборудование и т. д.)

G — Государственные расходы на общественные блага и социальные

услуги (инфраструктура, Medicare и т. д.)

Nx -Чистый экспорт (экспорт минус импорт)

Приведенная выше формула совокупного спроса также используется Бюро экономического анализа для измерения ВВП в США, а также для расчета ВВП многих других стран мира.

Факторы, влияющие на совокупный спрос

На совокупный спрос в экономике могут влиять различные экономические факторы. Ключевые из них:

- Процентные ставки: Будьте процентные ставки растут или снижаются будут влиять на решения, принимаемые потребителями и предприятиями. Более низкие процентные ставки снизят стоимость займов для дорогостоящих товаров, таких как бытовая техника, автомобили и дома. Кроме того, компании смогут брать займы по более низким ставкам, что, как правило, приводит к увеличению капитальных затрат. И наоборот, более высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствования для потребителей и компаний. В результате расходы имеют тенденцию сокращаться или расти более медленными темпами, в зависимости от степени увеличения ставок.

- Доход и богатство: по мере увеличения благосостояния домохозяйства обычно увеличивается и совокупный спрос. И наоборот, снижение благосостояния обычно ведет к снижению совокупного спроса. Увеличение личных сбережений также приведет к снижению спроса на товары, что обычно возникает во время рецессий. Когда потребители довольны экономикой, они склонны тратить больше, что ведет к сокращению сбережений.

- Ожидания в отношении инфляции: потребители, которые считают, что инфляция будет увеличиваться или цены будут расти, как правило, совершают покупки сейчас, что приводит к увеличению совокупного спроса. Но если потребители верят, что в будущем цены будут падать, совокупный спрос также имеет тенденцию к падению.

- Курсы обмена валют: если стоимость российского рубля упадет (или вырастет), иностранные товары станут более (или менее дорогими). Между тем товары, произведенные в России, станут дешевле (или дороже) для внешних рынков. Следовательно, совокупный спрос будет увеличиваться (или уменьшаться).

Экономические условия и совокупный спрос

Экономические условия могут повлиять на совокупный спрос независимо от того, возникли эти условия внутри страны или за рубежом. Финансовый кризис 2007-08, спровоцированный огромным количеством неплатежей по ипотечным кредитам, и последовавшая за этим Великая рецессия являются хорошим примером снижения совокупного спроса из-за экономических условий.

Кризис серьезно повлиял на банки и финансовые учреждения. В результате они сообщили о широкомасштабных финансовых убытках, которые привели к сокращению кредитования, как показано на графике слева ниже. При меньшем кредитовании экономики расходы и инвестиции предприятий снизились. На графике справа мы видим значительное сокращение расходов на физические сооружения, такие как фабрики, а также на оборудование и программное обеспечение в течение 2008 и 2009 годов (данные основаны на Отчете о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы для Конгресса за 2011 год).

Поскольку предприятия страдали от ограниченного доступа к капиталу и меньшим объемам продаж, они начали увольнять рабочих. График слева показывает всплеск безработицы, произошедший во время рецессии. Одновременно с этим снизился рост ВВП в 2008 и 2009 годах, а это означает, что общий объем производства в экономике сократился в течение этого периода.

Результатом неэффективной экономики и роста безработицы стало снижение личного потребления или потребительских расходов, что показано на графике слева. Личные сбережения также резко выросли, поскольку потребители держались за наличные из-за неопределенного будущего и нестабильности в банковской системе. Мы видим, что экономические условия, которые сложились в 2008 году и в последующие годы, привели к снижению совокупного спроса со стороны потребителей и предприятий.

Споры о совокупном спросе

Совокупный спрос определенно снизился в 2008 и 2009 годах. Однако среди экономистов ведется много споров относительно того, замедлился ли совокупный спрос, что привело к снижению темпов роста, или ВВП сократился, что привело к снижению совокупного спроса. Приводит ли спрос к росту или наоборот — это экономистская версия извечного вопроса о том, что появилось раньше — курица или яйцо.

Повышение совокупного спроса также увеличивает размер экономики в отношении измеряемого ВВП. Однако это не доказывает, что увеличение совокупного спроса способствует экономическому росту. Поскольку ВВП и совокупный спрос рассчитываются одинаково, это указывает только на то, что они увеличиваются одновременно. Уравнение не показывает, что является причиной, а что следствием.

Взаимосвязь между ростом и совокупным спросом на протяжении многих лет была предметом серьезных дискуссий в экономической теории.

Исторические дебаты