Для того чтобы решить любую задачу из этого раздела, необходимо знать

- теоретические основы задачи;

- общие принципы оформления расчёта по уравнению химической реакции.

Поскольку теоретические основы изложены в различных разделах Самоучителя и других учебниках, нужно перед решением задачи повторить нужный раздел.

Рассмотрим общие принципы оформления расчётов по уравнениям реакций.

Содержание

- Оформление расчётов по уравнениям реакций

- Задачи для самостоятельного решения

- Задачи по теме «Количественный состав смесей»

- Задачи для самостоятельного решения

- Задачи на «избыток–недостаток»

- Задачи для самостоятельного решения

- Задачи на установление формулы вещества

- Задачи для самостоятельного решения

- Задачи, в которых учитывается «выход» полученного вещества

- Задачи для самостоятельного решения

Оформление расчётов по уравнениям реакций

Для того чтобы выполнить расчёт по уравнению реакции, нужно:

- составить уравнение химической реакции, расставить коэффициенты;

- по коэффициентам уравнения химической реакции определить число молей реагирующих веществ;

- НАД формулами соединений указать данные задачи, отметив их размерность (г, л, моль);

- ПОД формулами этих соединений сделать расчёт таким образом, чтобы размерность величин «над» и «под» химическими формулами совпали;

- составить пропорцию из «верхних» данных и «нижних» результатов и выполнить расчёт.

Разберём этот алгоритм на примере.

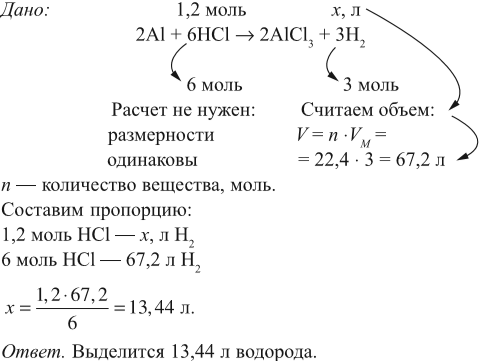

Задача 17. В раствор, содержащий 1,2 моль НCl опустили избыток алюминия. Какой объём водорода выделится при этом?

Решение. Составим уравнение реакции и запишем, что дано в ней, над формулами соединений. При этом обязательно указывайте размерность.

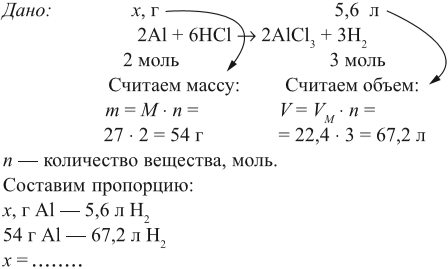

Задача 18. Сколько граммов алюминия нужно растворить в соляной кислоте, чтобы получить 5,6 л водорода?

Решение. Составим уравнение реакции и запишем, что дано в ней, над химическими формулами соединений. При этом обязательно указывайте размерность.

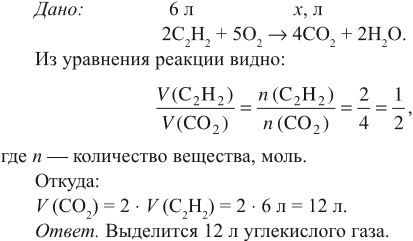

В случае, когда нужно определить объёмы реагирующих газов, можно воспользоваться следствием из закона Авогадро.

Объёмы реагирующих газов относятся как их коэффициенты в уравнении химической реакции.

Задача 19. Какой объём углекислого газа выделится при полном сгорании 6 л ацетилена С2Н2?

Решение.

Задачи для самостоятельного решения

25. Какой объём кислорода потребуется для полного сгорания 6,2 г фосфора? Сколько молей оксида фосфора при этом получится?

26. Сколько молей фосфора нужно сжечь, чтобы получить 28,4 г оксида фосфора V?

27. Какой объём водорода потребуется на восстановление 10,6 г Fe3О4 до железа? (Реакция идет по схеме: МеxОy + Н2 → Ме + H2O.)

28. Какой объём кислорода потребуется для сгорания 8,8 г пропана? (Пропан: С3Н8.)

29. Какой объём кислорода требуется для полного сгорания 5 л этилена С2Н4?

30. Хватит ли 10 л кислорода для полного сгорания 17 л водорода?

32. Какой объём водорода может присоединиться к пропену массой 21 г?

34. Сколько миллилитров бензола (пл.= 0,78 г/мл) можно получить из 56 л ацетилена?

35. Какой объём водорода выделится, если в избыток спирта бросить 0,23 г натрия?

36. Сколько граммов диэтилового эфира можно получать из 23 г этанола?

37. Какой объем этилена должен вступить в реакцию, для того чтобы образовалось 500 мл спирта (пл. = 0,8 г/мл)?

38. Какой объём водорода может присоединиться к 22 г этаналя?

39. Какой объём спирта нужно окислить для получения 11 г этаналя? (плотность спирта равна 0,8 г/мл).

40. Какой объём хлора вступит в реакцию с уксусной кислотой массой 15 г, если в реакции должна получиться хлоруксусная кислота?

41. Какой объём водорода потребуется для гидрирования 0,2 моль триолеина? Где применяется полученный продукт?

42. Какой объём кислорода потребуется для полного сгорания 100 г уксусной кислоты?

Задачи по теме «Количественный состав смесей»

Состав смесей очень часто определяют в различных задачах, например в которых упоминаются растворы. Дело в том, что растворы — это однородные смеси. Задачи такого типа решаются по разному, но в любом случае следует помнить, что массу (объём) смеси нельзя подставлять в уравнение реакции и нельзя находить по уравнению реакции. По уравнению реакции можно найти только массу или объём компонента смеси.

Внимание! Если в условии упоминается смесь веществ или раствор, то составлять уравнения реакций нужно для всех компонентов смеси, указывая, идёт реакция или нет, а затем выполнять расчёт, оформляя решение задачи по каждому уравнению так, как показано выше.

Задачи такого типа можно условно разделить на две группы:

- задачи, в которых имеется хотя бы одна величина, которую можно сразу подставить в уравнение реакции и сделать необходимый расчёт;

- задачи, в которых таких данных нет.

Рассмотрим задачу первого типа.

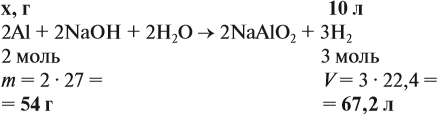

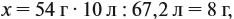

Задача 20. Смесь меди и алюминия массой 10 г обработали раствором щёлочи. При этом выделилось 10 л газа (н. у.). Определить состав смеси в масс.% (массовые доли алюминия и меди в смеси).

Решение. Составим уравнения реакций:

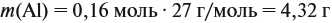

Составим пропорцию и определим массу алюминия в смеси:

отсюда:

Ответ. ώ(Al) = 80 %, ώ(Сu) = 20 %.

В задачах второго типа в химическом превращении участвуют все компоненты смеси, в результате чего образуется смесь газов или других продуктов реакции. В этих случаях нужно прибегнуть к приёму, когда неизвестная величина (о ней спрашивается в задачи), принимается за известную, и обозначается А.

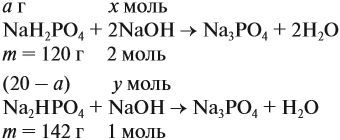

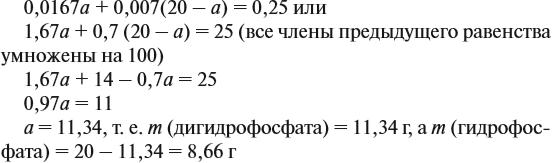

Задача 21. На нейтрализацию 20 г смеси гидрофосфата и дигидрофосфата натрия потребовалось 25 г 40 %-ного раствора NaOH. Определить состав смеси.

Составим уравнения реакций:

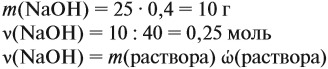

Определим количество вещества NaOH, которое содержится в растворе (можно считать, используя значение массы этого вещества, но более простые числа получаются, если используется величина «моль»):

Внимание: количество вещества щёлочи можно рассчитать сразу:

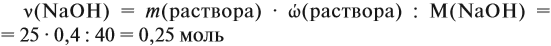

Теперь используем приём, который был отработан в задаче 16: пусть в смеси содержится а г дигидрофосфата, тогда гидрофосфата содержится (20 — а) г. Подставим эти величины в уравнения реакций и найдём значения х и у:

Поскольку х + у = 0,25 моль, получаем уравнение

Ответ. Смесь состояла из 11,34 г дигидрофосфата и 8,66 г гидрофосфата.

При получении растворов происходят не только физические процессы (дробление вещества, диффузия), но и взаимодействие вещества и растворителя. (Подробнее см. урок 6) Иногда в результате такого взаимодействия образуются совершенно новые вещества. В этом случае необходимо составить уравнение или схему происходящего процесса, а в расчётной формуле указывать, о каком веществе идёт речь.

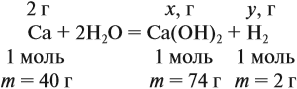

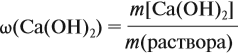

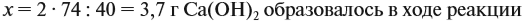

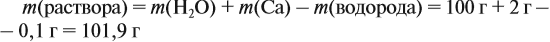

Задача 22. В 100 мл воды растворили 2 г кальция. Определить массовую долю вещества в полученном растворе.

Решение. Поскольку кальций реагирует с водой, составим уравнение соответствующей реакции:

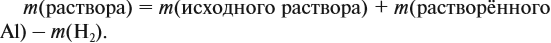

Таким образом, в растворе содержится не кальций, а гидроксид кальция. Отразим это в расчётной формуле:

Значит, нам нужно вычислить m[Са(ОН)2] по уравнению реакции:

а затем массу раствора:

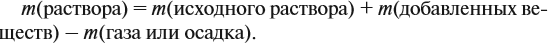

Обратите внимание: массу полученного раствора вычисляют, исходя из массы исходных веществ или смесей, добавляя к ним массы тех веществ, которые были добавлены, и, вычитая массы веществ, которые вышли из сферы реакции в виде газа или осадка.

Ответ. Массовая доля щёлочи составит 3,6 %.

Задачи для самостоятельного решения

43. Через известковую воду пропустили 3 л воздуха. Выпало 0,1 г осадка. Определить объёмную долю (φ) углекислоты (CO2) в воздухе.

44. 20 г мела опустили в соляную кислоту. При этом выделилось 4 л газа. Определить массовую долю (ώ) карбоната кальция в образце этого мела.

45. В 200 г воды растворили 15 г оксида лития. Найти массовую долю веществ в полученном растворе.

46. 20 г смеси хлорида натрия и карбоната натрия обработали соляной кислотой. При этом выделилось 2,24 л газа. Установить состав смеси в масс.%.

47. Для превращения 2,92 г смеси гидроксида и карбоната натрия потребовалось 1,344 л хлороводорода. Вычислить состав смеси.

48. При растворении 3 г сплава меди и серебра в разбавленной азотной кислоте получено 7,34 г смеси нитратов. Определить процентный состав смеси и объём газов, полученных при прокаливании образовавшихся солей.

49. Сколько граммов 30 %-ной азотной кислоты нужно взять для нитрования 5,6 л пропана?

50. Какой, объём кислорода потребуется для сжигания смеси, состоящей из 8 г метана и 11,2 л этана?

51. Какой объём метана можно получить при нагревании 20 г смеси, содержащей 25 % ацетата натрия, остальное — щёлочь?

52. Через бромную воду пропустили смесь, которая состоит из 8 г метана и 5,6 л этена. Сколько граммов брома вступит в реакцию?

53. Какой объём природного газа, который содержит 98 % метана, потребуется для получения 52 кг ацетилена?

54. Из 10 г загрязнённого карбида кальция получили 2,24 л ацетилена. Чему равна массовая доля карбида кальция в исходном образце?

55. Какой объём кислорода нужен для сжигания смеси, которая состоит из 4 г метана, 10 л этена и 1 моль этина?

56. Сколько граммов 40 %-ной азотной кислоты нужно взять для получения 24,2 г нитробензола?

57. Сколько граммов азотной кислоты потребуется для нитрования 4,7 г фенола, если ώ(кислоты) в исходном растворе равна 30 %.

58. Сколько граммов 30 %-ной муравьиной кислоты нужно для растворения 2,7 г алюминия?

59. Сколько граммов 40 %-ного раствора КОН требуется для омыления (гидролиза) 3 моль тристеарина?

60. Рассчитать объём газа, который должен выделиться при брожении 160 г 20 %-ного раствора глюкозы (брожение прошло полностью).

61. На реакцию с 50 мл раствора анилина пошло 4,2 г брома. Рассчитать массовую долю анилина в исходном растворе (плотность раствора равна единице).

Задачи на «избыток–недостаток»

Такие задачи имеют в условии легко узнаваемый признак: указаны данные для обоих (или всех) реагирующих веществ. В этом случае нужно вначале определить количество (в моль) реагирующих веществ.

Затем по уравнению реакции определить молярные соотношения этих веществ и сделать вывод — какое из них находится в недостатке. Именно по этой величине (в моль!) ведутся последующие расчёты.

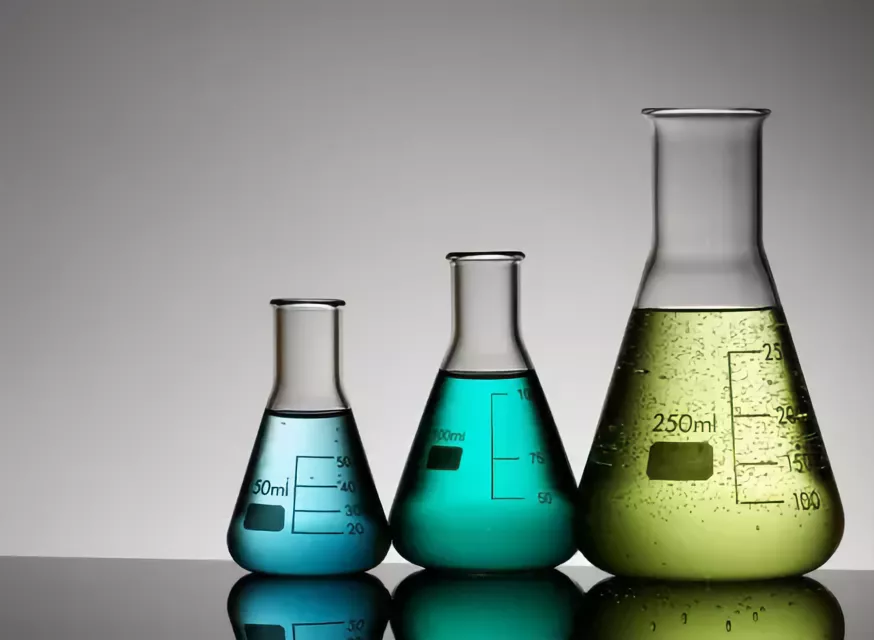

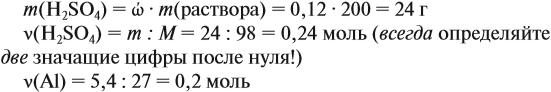

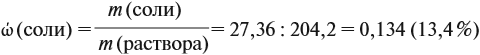

Задача 23. Какой объём водорода выделится при взаимодействии 5,4 г алюминия с 200 г 12 %-ного раствора серной кислоты? Чему равны массовые доли веществ в полученном растворе?

Решение. Определим массы и количество вещества для алюминия и серной кислоты:

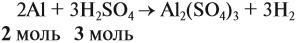

Составим уравнение реакции:

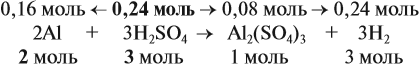

Из уравнения реакции видно, что молярные соотношения исходных веществ 2 : 3, это означает, что 0,2 моль алюминия реагируют полностью с 0,3 моль серной кислоты, но этой кислоты имеется только 0,24 моль, т. е. недостаток. Укажем количество вещества серной кислоты (0,24 моль) в уравнении реакции и выполним расчёт по коэффициентам:

Теперь можно ответить на все вопросы задачи. Объём водорода рассчитать несложно, поскольку мы уже определили количество (моль) этого вещества.

Задание. Рассчитайте объём водорода.

Для того чтобы определить массовые доли растворённых веществ, нужно установить, какие вещества растворимы. В данном случае — это серная кислота и соль. Но серная кислота вступила в реакцию полностью. Массу соли рассчитайте по количеству вещества её.

Массу раствора всегда следует рассчитывать по формуле:

В данном случае:

Обратите внимание: следует добавить не ту массу алюминия, которую, добавили в раствор, а только ту, которая вступила в реакцию:

Задание. Рассчитайте массу раствора, предварительно рассчитав массу водорода.

Теперь рассчитаем массовую долю соли в полученном растворе:

Ответ. Массовая доля сульфата алюминия равна 13,4 %, а объём водорода 5,4 литра.

Анализ на «избыток — недостаток» позволяет установить и качественный и количественный состав реакционной смеси. Особенно важен этот анализ в случае, когда могут получаться кислые или основные соли.

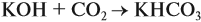

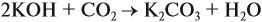

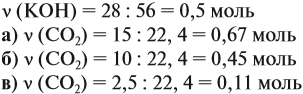

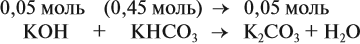

Задача 24. Установить состав и массу солей, если в раствор, содержащий 28 г КОН пропустить: а) 15 л СО2; б) 10 л СО2; в) 2,5 л СО2.

При решении подобных задач следует учитывать, что при взаимодействии щелочей с многоосновными кислотами или их ангидридами могут получаться как средние, так и кислые соли. В данном случае, если молярное соотношение компонентов 1 : 1, то образуется кислая соль:

А если щёлочь в избытке (2 : 1 и более), то получается средняя соль:

Поэтому в начале нужно рассчитать количество вещества обоих компонентов:

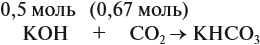

В первом случае (а) ν (СО2) > ν (КОН), поэтому образуется только кислая соль:

В этом случае углекислый газ находится в избытке, а его избыток не может реагировать дальше. Значит, образуется только кислая соль в количестве 0,5 моль (считаем по «недостатку»).

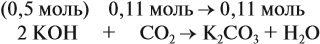

В третьем случае (в) ν (СО2) < ν (КОН), т. е. когда КОН в избытке, происходят обе реакции. Легко видеть, что 0,11 моль СО2 полностью прореагирует с 0,11 · 2 = 0,22 моль КОН. Поэтому, фактически, идёт только вторая реакция:

и образуется только средняя соль в количестве 0,11 моль.

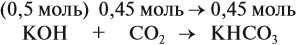

Во втором случае (б) идут обе реакции:

Здесь остаётся в избытке 0,5 – 0,45 = 0,05 моль КОН, который вступает в следующую стадию процесса:

В этой реакции остаётся 0,45 – 0,05 = 0,4 моль КНСО3 и образуется 0,05 моль К2СО3.

Внимание!

Теперь можно подвести итог, определив, когда нужно определять количества заданных веществ в моль, а когда — нет.

Определять количества заданных веществ в моль НЕ НУЖНО, когда:

- расчёт ведут по одному уравнению, по которому нужно определить массу или объём реагирующих веществ (см. задачу 18);

- расчёт ведут для газов, для которых известен объём (см. задачу 19).

Определять количества заданных веществ в моль НУЖНО, когда:

- определяют избыток (недостаток) реагирующих веществ (см. задачу 23);

- расчёт ведут по нескольким уравнениям. Для примера рассмотрим задачу 25.

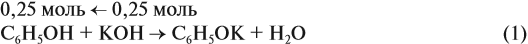

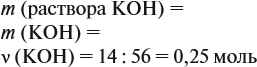

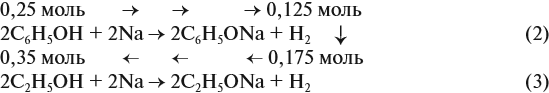

Задача 25. Для нейтрализации раствора фенола в этаноле потребовалось 25 мл 40 %-ного раствора КОН (ρ = 1,4 г/мл). При взаимодействии исходного раствора с натрием может выделиться 6,72 л газа. Определить состав исходной смеси.

Известно, что со щелочами реагируют только фенолы:

Рассчитаем:

подставим полученную величину в уравнение реакции (1). Составим уравнения реакций с натрием и перенесём в уравнение (2) количество вещества фенола:

Но в реакциях (2) и (3) было получено 0,3 моль водорода (6,72 л : 22,4 л/моль = 0,3 моль), значит, в реакции (3) было получено 0,175 моль Н2. Теперь легко найти количественный состав смеси.

И, наконец, понятие моль необходимо при установлении формулы вещества (см. урок 31.4).

Задачи для самостоятельного решения

62. Через 200 мл 13 %-ного раствора гидроксида бария (пл. = 1,1 г/мл) пропустили 2 л хлороводорода. Определить цвет индикатора в полученном растворе и массу полученной соли.

63. В 250 мл воды растворили 13,8 г натрия, затем добавили 50 г 59 %-ной ортофосфорной кислоты. Определить состав и массовую долю соли в полученном растворе.

64. 8,4 г карбоната магния растворили в 250 мл 15 %-ного раствора серной кислоты (пл. = 1,08 г/мл). Определить массовую долю соли в полученном растворе.

65. 8,4 г цинка растворили в 70 г 120 %-ной соляной кислоты. Определить массовую долю соли в полученном растворе.

66. 25 л СО2 пропустили через 500 г 7,5 %-ного раствора едкого натра. Рассчитать массовые доли солей в полученном растворе.

67. Рассчитать массовую долю кислоты в растворе, полученном смешением 200 мл 15 %-ного раствора серной кислоты (пл. = 1,2 г/мл) с 150 мл 10 %-ного раствора нитрата бария (пл. = 1,04 г/мл).

68. Какой объём газа выделится, если 3,2 г меди растворить в 50 г 30 %-ной азотной кислоты? Чему равны массовые доли растворённых веществ в полученном растворе?

69. Твёрдое вещество, полученное при прокаливании карбоната кальция, растворили в воде. Через полученный раствор пропустили сернистый газ, в результате чего образовалась кислая соль массой 101 г. Определить массу карбоната и объёмы газов.

70. Смешали 200 г 12 %-ного раствора дигидрофосфата натрия и 150 г 5 %-ного раствора гидроксида натрия. Какие вещества содержатся в полученном растворе? Определить их массовые доли и реакцию среды раствора.

71. Через 100 мл 1,48 %-ного раствора сульфата меди (пл. = 1,08 г/мл) пропустили 300 мл сероводорода. Рассчитать массу осадка и массовую долю кислоты в полученном растворе.

72. Смешали 12 л бутена и 12 л кислорода. Смесь подожгли. Какой из этих газов и в каком объёме останется в смеси после реакции? Какой объём газа и жидкой воды образуется при этом?

73. Вычислить массу фенолята натрия, который образуется при взаимодействии 9,4 г фенола с 50 г 12 %-ного раствора гидроксида натрия.

74. Сколько граммов карбида кальция, который содержит 16 % примесей, нужно для получения 30 г уксусной кислоты?

Задачи на установление формулы вещества

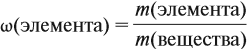

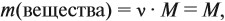

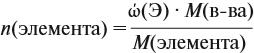

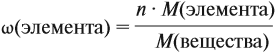

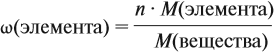

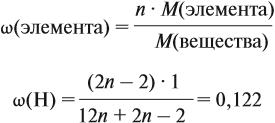

Молекулярная формула вещества отражает его количественный состав. Количественный состав вещества, как и количественный состав раствора, выражают при помощи массовых долей элементов в нём:

Поскольку масса вещества в условии задачи, как правило, не указывается, применяем уже опробованный способ:

Пусть количество вещества равно 1 моль, тогда:

где n — число атомов этого элемента в веществе;

так как количество вещества равно 1 моль.

Получаем:

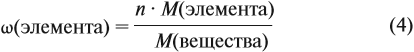

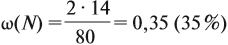

Задача 26. Определить массовую долю азота в нитрате аммония.

Решение. Поскольку в молекуле NH4NO3 два атома азота, а Мr(NH4NO3) = 80,

Ответ. ω(N) = 35 %.

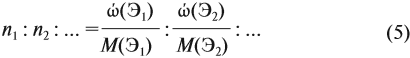

Зная массовые доли химических элементов в веществе (элементный состав), можно определять молекулярную формулу неизвестного вещества.

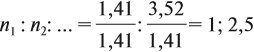

Задача 27. Массовая доля фосфора в оксиде равна 43,66 %. Установить формулу этого оксида.

Решение. Из формулы (4) следует, что:

Поэтому отношение числа атомов n элементов данном в веществе равно:

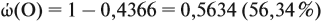

Согласно этой формуле, нам нужно найти ώ(О) в этом оксиде:

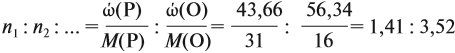

Подставим все данные в формулу (5):

Полученные величины (они должны содержать 2 значащие цифры после запятой) разделим на наименьшее число:

Поскольку число атомов не может быть дробным, обе величины умножим на 2:

Ответ. Искомая формула — Р2О5.

Если в задаче не указано, какой элемент входит в состав оксида, но указана его валентность, задача упрощается.

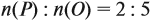

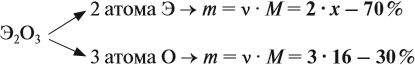

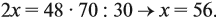

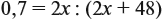

Задача 28. Массовая доля трёхвалентного элемента в оксиде равна 70 %. Установить формулу этого оксида.

Решение. Формула оксида Э2О3:

Из выделенной жирным шрифтом пропорции получаем:

Это железо.

Ответ. Формула оксида Fe2O3.

Эту задачу можно решить и по формуле:

Подставив данные задачи, получаем:

если М(элемента) = х, то М(вещества) равна 2х + 48.

Решите теперь полученное уравнение:

Ответ. х = 56, значит, формула оксида Fe2O3.

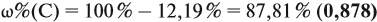

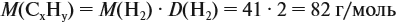

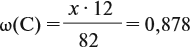

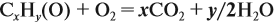

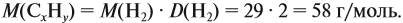

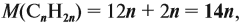

Задача 29. Установить формулу углеводорода, если он содержит 12,19 % водорода. Плотность по водороду равна 41.

Решение. Сначала составим общую формулу углеводорода СхHу и рассчитаем массовую долю Н в нём:

где n — число атомов.

По данным задачи рассчитаем массовую долю углерода:

и молярную массу вещества:

Подставив эти данные в формулу, получаем:

Решив полученное уравнение, получаем n = 6 (атомов углерода).

Найдём массу атомов водорода:

Поэтому формула углеводорода С6H10. Если известен гомологический ряд вещества (общая формула этого ряда), то задача упрощается.

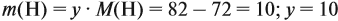

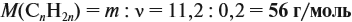

Задача 30. Установить формулу алкина, если он содержит 12,19 % водорода.

Решение. Сначала составим общую формулу алкина СnH2n–2 и рассчитаем массовую долю Н в нём:

Решив полученное уравнение, получаем n = 6 (атомов углерода). Поэтому формула алкина С6H10.

Аналогично задаче 27 решаются все задачи, в которых дан элементный состав вещества, независимо от числа элементов.

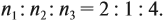

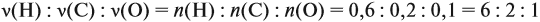

Задача 31. Установить молекулярную формулу вещества, если оно содержит 54,4 % С, 36,4 % О и 9,1 % Н; D(H2) = 44.

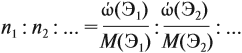

Соотношение числа атомов n элементов в любом веществе равно:

Подставим данные задачи в эту формулу:

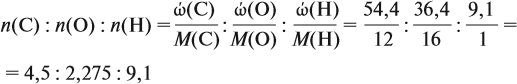

Полученные величины (они должны содержать 2 значащие цифры после запятой) разделим на наименьшее число (2,275):

Получаем состав: С2Н4О. М(С2Н4О) = 44 г/моль, а реальная — 88 г/моль, значит, все индексы следует удвоить. Молекулярная формула вещества С4Н8О2. Это может быть или одноосновная предельная кислота, или её эфир.

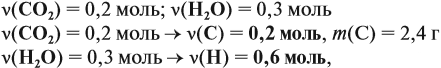

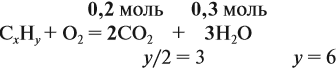

Задача 32. При полном сгорании 4,6 г органического вещества получили 8,8 г углекислого газа и 5,4 г воды. Найти молекулярную формулу вещества.

Решение. Определим количества и массы веществ, полученных при сгорании:

поскольку 1 молекула воды (1 моль) содержит два атома (2 моль) этого элемента, поэтому m(Н) = 0,6 г. Суммарная масса этих элементов — 3,0 г. Но сгорело 4,6 г вещества, значит, оно содержит кислород (1,6 г). ν(О) = 0,1 моль.

Составим уравнение реакции горения и подставим полученные данные в уравнение реакции:

получаем молярные соотношения продуктов реакции:

Теперь определим соотношение атомов элементов в исходном веществе, которое равно молярному соотношению элементов в этом веществе:

Молекулярная формула вещества С2Н6О.

Этот способ определения молекулярной формулы оптимален, когда неизвестна молекулярная масса вещества, поскольку, если молярная масса дана и задана в задаче через плотность или иначе, то задача решается «в лоб» — по уравнению химической реакции.

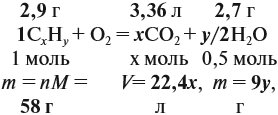

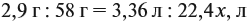

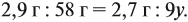

Задача 33. При полном сгорании 2,9 г органического вещества получили 3,36 л углекислого газа и 2,7 г воды. Плотность по водороду равна 29.

Решение. Сначала рассчитаем молярную массу газа:

Теперь составим схему реакции, обозначив формулу исходного вещества СхНу

Из выделенных параметров составим пропорции, сначала для СО2:

а затем для воды:

Решив обе, получаем: х = 3, у = 6, т. е. искомая формула С3Н6.

Теперь нужно проверить соответствие полученной формулы заданной молярной массе: М(С3Н6) = 42 г/моль, что явно меньше 58 г/моль. Значит, в состав исходного вещества входит кислород. Его молярная масса: М(О) = 58 – 42 = 16, т. е. в состав вещества входит 1 атом кислорода.

Искомая формула С3Н6О.

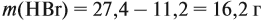

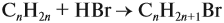

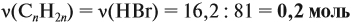

Задача 34. Установить формулу алкена, если 11,2 г его при взаимодействии с бромоводородом образует 27,4 г бромида с положением брома у третичного атома углерода.

Решение. Вначале рассчитаем массу бромоводорода, согласно закону сохранения массы:

и составим уравнение реакции, используя общую формулу алкенов:

откуда найдём количество вещества алкена:

Теперь легко определить молярную массу неизвестного вещества:

Определим молярную массу неизвестного вещества через n:

отсюда: 14n = 56; n = 4.

Ответ. Состав искомого алкена С4Н8; это 2-метилпропен.

Задачи для самостоятельного решения

75. Оксид неметалла (V), содержащего 56,3 % кислорода, растворили в воде. Определить массовую долю вещества в этом растворе, если исходный оксид был получен из 3,1 г неметалла.

76. Какой щелочной металл образует сульфат с массовой долей кислорода 23,9 %?

77. Плотность паров алкана равна 3,214 г/л. Определите его молекулярную массу. Какую формулу имеет этот углеводород?

78. Один литр алкена имеет массу 1,25 г. Определите молярную массу этого вещества. Составьте его графическую формулу.

79. Углеводород с плотностью по гелию 28,5 содержит 15,8 % водорода. Установить его формулу.

80. При сгорании 2,24 л углеводорода получили 8,96 л СО2 и 7,2 мл воды. Определить формулу углеводорода.

81. Органическое вещество содержит 37,7 % С, 6,3 % Н и 56 % Сl; 6,35 г его паров занимает объём 11,2 л. При гидролизе этого соединения образуется вещество, которое при восстановлении даёт вторичный спирт. Определить состав и строение исходного вещества.

82. При сгорании 1 л газообразного углеводорода, обесцвечивающего раствор перманганата калия, расходуется 4,5 л кислорода и образуется 3 л СО2. Определить формулу углеводорода.

83. Установить формулу вещества, при сгорании 4,6 г которого образуется 4,48 л СО2 и 5,4 мл воды. Плотность паров этого вещества по водороду равна 23.

84. При взаимодействии 16 г одноатомного спирта с натрием выделилось 5,6 л водорода. Какой спирт был взят для реакции?

85. Одноосновная кислота имеет состав: ώ(С) = 40 %; ώ(Н) = 6,67 %; ώ (О) = 53,33 %. Плотность паров её по аргону 1,5. Какая это кислота?

86. Определить строение сложного эфира предельной α-аминоуксусной кислоты, если известно, что он содержит 15,73 % азота.

87. Имеется смесь четырёх изомеров, каждый из которых реагирует с НСl и содержит в молекуле 23,7 % азота. Определить строение этих соединений и массу исходной смеси, если известно, что вещества предельные, а при сгорании смеси образуется 4,48 л азота.

Задачи, в которых учитывается «выход» полученного вещества

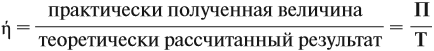

Реальные химические процессы никогда не происходят со 100 %-ным выходом, который рассчитывается по уравнению реакции. Например, вы рассчитали, что должно выделиться 100 л газа, а реально его получено 60 л. Значит, выход (ή) в этой реакции равен:

Выход продукта выражается в долях единицы или в процентах. В нашем примере:

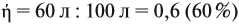

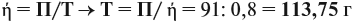

Задача 35. Рассчитать массы исходных веществ, необходимых для получения 91 г нитрида кальция, что составляет 80 % от теоретически возможного.

Следует помнить, что в уравнение химической реакции можно подставлять данные только теоретического выхода. Поэтому рассчитаем его (Т):

Подставим полученную величину в уравнение реакции и найдём искомые величины:

Задание. Остальной расчёт сделайте самостоятельно.

Задачи для самостоятельного решения

88. Какой объем этилена можно получить из 92 граммов спирта? Выход составляет 80 % от теоретически возможного количества.

89. Сколько граммов хлорвинила можно получить из 56 л ацетилена, если выход составляет 80 %?

90. 46 г глицерина обработали азотной кислотой. Рассчитайте массу полученного вещества, если выход составляет 40 %. Где применяется это вещество?

91. Из 56 л ацетилена получили 88 г этаналя. Рассчитайте выход в % от теоретически возможного.

92. Сколько граммов спирта нужно взять, чтобы получить 7,4 г этилформиата, что составляет 80 % от теоретического выхода?

93. При нагревании 2,84 г иодметана с 0,69 г натрия получено 179,2 мл углеводорода. Определить выход в % от теоретически возможного.

94. 184 г толуола прореагировали с 1,5 моль хлора в присутствии хлорида алюминия. Реакция протекала с выходом 90 % от теоретически возможного. Вычислить объём полученного газа, водный раствор которого не окрашивает раствор фенолфталеина.

95. При нагревании 28,75 мл алканола (ρ = 0,8 г/мл) с концентрированной серной кислотой, получили газ, который может присоединить 8,96 л водорода. Определить строение спирта, если выход газа составляет 80 %.

96. Какой объём 40 %-ного формалина с плотностью 1,1 г/мл можно получить из 48 мл метанола? Плотность спирта 0,8 г/мл. Выход 80 %.

97. Сколько граммов эфира можно получить при взаимодействии 30 г уксусной кислоты и 30 г этанола с выходом 30 %?

Алгоритм решения задач по

химическим уравнениям

1шаг: Прочить задачу.

2 шаг: Записать краткое условие задачи:1. Дано, 2. Найти;

используя соответствующие обозначения.

(m (вещества)– для массы вещества, V(вещества) – для объёма вещества)

3 шаг: Решение. Найти количество известного

вещества по формуле:

n

= m : М или n =V :Vm (Vm=22,4

л/моль).

Молярные массы найти по таблице Д.И.Менделеева.

4 шаг: Составить уравнение химической реакции в соответствии с условием

задачи.

5 шаг: Подчеркнуть формулы веществ, о которых говорится в условии

задачи (одной чертой подчеркнуть то, что ДАНО, двумя чертами то, что

надо НАЙТИ)

6 шаг: Над формулами записать данные по условию задачи: количество

вещества, рассчитанное в 3 шаге, над известным веществом и Х моль , над

искомым веществом.

7 шаг: Под формулами этих веществ записать количество вещества,

необходимые для реакции – оно равно коэффициенту.

8 шаг: Составить пропорцию и решить ее. Найденное значение Х –

это количество искомого вещества (n,

моль).

9 шаг: Найти массу или объём искомого (неизвестного)

вещества по формуле:

m = М· n

или V = Vm· n

10 шаг: Записать ответ.

Задача решена.

Молодец!

——————————————————————————————

Образец

решения задачи

Условие

задачи: Определить

объём газа, который выделиться при взаимодействии алюминия с раствором соляной

кислоты, содержащей 3,65 г хлороводорода.

|

Дано: |

Решение: |

|

2 шаг: m (HCL)= 3,65г Найти: V (газа H2) — |

3 шаг: Найти количество известного вещества по формуле: n = m : М Молярную массу HCL найти по таблице Д.И.Менделеева М(HCL) = 1 + 35,5 = 36,5 г/моль n (HCL) = m(HCL) : М (HCL) = 3,65г / 36,5 4 шаг: Составить уравнение химической реакции в соответствии с 5 шаг: Подчеркнуть формулы веществ, о которых говорится в условии 6 шаг: Над формулами записать данные по условию задачи: 7 шаг: Под формулами этих веществ записать количество вещества, 2 АL + 6 HCL à 2АL CL3 + 3H2 == 6 моль 3 моль 8 шаг: Составить пропорцию и решить ее. 0,1 моль = Х моль Х = 0,05 моль Найденное значение Х – это количество искомого вещества (n, моль). n (H2) = 0,05 моль 9 шаг: Найти объём искомого (неизвестного) вещества V(H2) = Vm· n (H2) = 22,4 л/моль · 0,05 моль = 1,12 л 10 шаг: Записать ответ. ОТВЕТ: V(H2) = 1,12 л |

Основные термины и понятия

Составление уравнений химических реакций невозможно без знания определённых обозначений, показывающих, как проходит реакция. Объединение атомов, имеющих одинаковый ядерный заряд, называют химическим элементом. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. Первые совпадают с числом атомного номера элемента, а значение вторых может варьироваться. Простейшими веществами называют элементы, состоящие из однотипных атомов.

Любой химический элемент описывается с помощью символов, условно обозначающих структуру веществ. Формулы являются неотъемлемой частью языка науки. Именно на их основе составляют уравнения и схемы. По своей сути они отражают количественный и качественный состав элементов. Например, запись HNO3 сообщает, что в соединении содержится одна молекула азотной кислоты, а оно само состоит из водорода, азота и кислорода. При этом в состав одного моля азотной кислоты входит по одному атому водорода и азота и 3 кислорода.

Символика элементов, условное обозначение, представляет собой химический язык. В значке содержится информация о названии, массовом числе и порядковом номере. Международное обозначение принято, согласно периодической таблице Менделеева, разработанной в начале 1870 года.

Взаимодействующие между собой вещества называются реагентами, а образующиеся в процессе реакции — продуктами. Составление и решение химических уравнений фактически сводится к определению результатов реакций, поэтому просто знать формулы веществ мало, нужно ещё уметь подбирать коэффициенты. Располагаются они перед формулой и указывают на количество молекул или атомов, принимающих участие в процессе. С правой стороны от химического вещества ставится индекс, указывающий место элемента в системе.

Записывают уравнения в виде цепочки, в которой указываются все стадии превращения вещества начиная с левой части. Вначале пишут формулы элементов в исходном состоянии, а затем последовательно их преобразование.

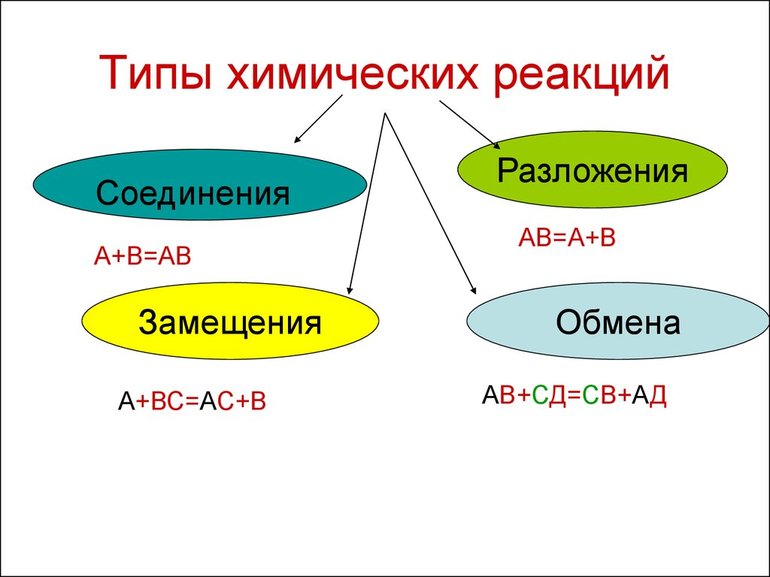

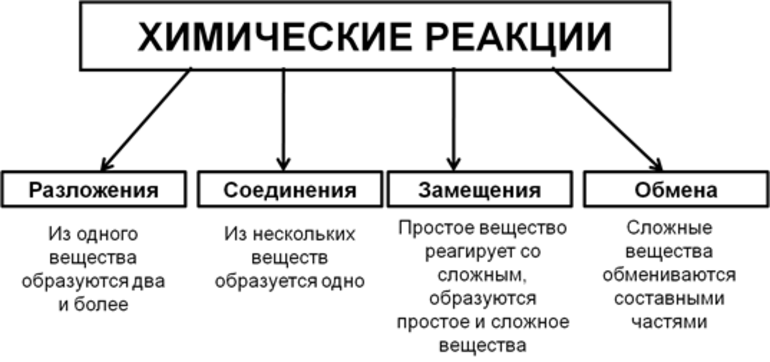

Виды химических реакций

Химические явления характеризуются тем, что из двух и более элементов образуются новые вещества. Уравнения описывают эти процессы. Впервые с объяснениями протекания реакций знакомят в восьмом классе средней образовательной школы на уроках неорганической химии. Ученикам демонстрируют опыты, в которых явно наблюдаются различия в протекании реакций.

Всего существует 4 типа химического взаимодействия веществ:

- Соединение. В реакцию могут вступать 2 простых вещества: металл и неметалл или неметалл и неметалл. Например, алюминий с серой образуют сульфид алюминия. Кислород, взаимодействуя с водородом, превращается в воду. Объединятся могут 2 оксида с растворимым основанием, как оксид кальция с водой: CaO + H2O = Ca (OH)2 или основной оксид с кислотным: CaO + SO3 = CaSO4.

- Разложение. Это процесс обратный реакции соединения: было одно вещество, а стало несколько. Например, при пропускании электрического тока через воду получается водород и кислород, а при нагревании известняка 2 оксида: CaCO3 = CaO + CO2.

- Замещение. В реакцию вступают 2 элемента. Один из них простой, а второй сложный. В итоге образуются 2 новых соединения, при котором атом простого вещества заменяет сложный, как бы вытесняя его. Условие протекания процесса: простое вещество должно быть более активным, чем сложное. Например, Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2. Величину активности можно узнать из таблицы ряда электрохимических напряжений.

- Обмен. В этом случае между собой реагируют 2 сложных элемента, обменивающиеся своими составными частями. Условием осуществления такого типа реакции является обязательное образование воды, газа или осадка. Например, CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O. Чтобы узнать, смогут ли вещества прореагировать, используют таблицу растворимости.

Основными признаками химических реакций является изменение цвета, выделение газа или образование осадка. Различают их по числу веществ, вступивших в реакцию и образовавшихся продуктов. Правильное определение типа реакции особо важно при составлении химических уравнений, а также определения свойств и возможностей веществ.

Окислительно-восстановительный процесс

Составление большинства реакций сводится к подбору коэффициентов. Но при этом могут возникнуть трудности с установлением равновесия, согласно закону сохранения массы веществ. Чаще всего такая ситуация возникает при решении заданий, связанных с расстановкой количества атомов в уравнениях окислительно-восстановительных процессов.

Под ними принято понимать превращения, протекающие с изменением степени окисления элементов. При окислении происходит процесс передачи атомом электронов, сопровождающийся приобретением им положительного заряда или ионом, после чего он становится нейтральным. При этом также происходит процесс восстановления, связанный с присоединением элементарных частиц атомом.

Для составления уравнений необходимо определить восстановитель, окислитель и число участвующих в реакции электронов. Коэффициенты же подбирают с помощью метода электронно-ионного баланса (полуреакций). Его суть состоит в установлении равенства путём уравнивания количества электронов, отдаваемых одним элементом и принимаемым другим.

Классический алгоритм

В основе решения задач этим методом — закон сохранения массы. Согласно ему, совокупная масса элементов до реакции и после остаётся неизменной. Другими словами, происходит перегруппировка частиц. Если рассматривать решение химического уравнения поэтапно, оно будет состоять из трёх шагов:

- Написания формул элементов, вступающих в реакцию с левой стороны.

- Указания справа формулы образующихся веществ.

- Уравнивания числа атомов с добавлением коэффициентов.

Перед тем как переходить к сложным соединениям, лучше всего потренироваться на простых. Например, нужно составить уравнение, описывающее взаимодействие двух сложных веществ: гидроксида натрия и серной кислоты. При таком соединении образуется сульфат натрия и вода.

Согласно алгоритму, в левой части уравнения необходимо записать реагенты, а в правой продукты реакции: NaOH + H2SO 4 → Na 2SO4 + H2O. Теперь следует уравнять коэффициенты. Начинают с первого элемента. В примере это натрий. В правой части содержится 2 его атома, а в левой один, поэтому необходимо возле реагента поставить цифру 2. Затем нужно уровнять водород. В результате получится выражение: 2 NaOH + H2SO 4 → Na2 SO4 +2H2O.

Ещё одним наглядным примером является процесс реакции тринитротолуола с кислородом. При их взаимодействии образуется: C7H5N3O6 + O2 → CO2 + H2O + N2. Исходя из того, что слева находится нечётное число атомов H и N, а справа чётное, нужно их уравнять: 2C7H5N3O6 + O2 → CO2 + H2O + N2.

Теперь становится понятным, что 14 и 10 атомов углерода и водорода должны образовать 14 долей диоксида и 5 молекул воды. При этом 6 атомов азота превратятся в 3. Итоговое уравнение будет выглядеть как 2C7H5N3O6 + 10,5O2 → 14CO2 + 5H2O + 3N2.

Перед тем как начинать тренировку по составлению уравнений, следует научиться расставлять валентность. Это параметр, равный числу соединившихся атомов каждого элемента. Фактически это способность к соединению. Например, в формуле NH3 валентность атома азота равна 3, а водорода 1.

Решение методом полуреакций

Алгоритм для решения примеров химических уравнений проще рассмотреть на конкретном задании. Пускай необходимо описать процесс окисления пирита азотной кислоты с малой концентрацией: FeS2 + HNO3. Решать этот пример необходимо в следующей последовательности:

- Определить продукты реакции. Так как кислота является сильным окислителем, сера получит максимальную степень оксидации S6+, а железо Fe3+. HNO3 может восстановиться до одного из двух состояний NO2 или NO.

- Исходя из состава ионов и правила, что вещества, переходящие в газовую форму или плохо растворимые, записываются в молекулярном виде, верным будет записать: FeS2 — Fe3+ + 2SO2−4. Гидролизом можно пренебречь.

- В записи уравнивают кислород. Для этого в левую часть добавляют 8 молекул воды, а в правую 16 ионов водорода: FeS2 + 8H20 — Fe3+ + 2SO2−4 + 16H+. Так как заряда в левой части нет, а в правой он равный +15, то серное железо должно будет отдать 15 электронов. Значит, уравнение примет вид: FeS2 + 8H20 — 15e → Fe3+ + 2SO2−4 + 16H+.

- Теперь переходят к реакции восстановления нитрата иона: NO-3 →NO. Для её составления нужно отнять у оксида азота 2 атома кислорода. Делают это путём прибавления к левой части 4 ионов водорода, а правой — 2 молекул воды. В итоге получится: NO-3 + 4H+ → NO + 2H2O.

- Полученную формулу уравнивают добавлением к левой части 3 электронов: NO-3 + 4H+ 3e → NO + 2H2O.

- Объединяют найденные выражения и записывают результат: FeS2 + 8H20 + 5NO-3 + 20H+ → Fe3+ + 2SO2−4 + 16H+ + 5NO + 10H2O.

-

Уравнение можно сократить на 16H+ и 8H2O. В итоге получится сокращённое выражение окислительно-восстановительной реакции: FeS2 + 5NO—3 + 4 H+ = Fe3+ + 2SO2-4 + 5NO + 2H2O.

- Добавив в обе части нужное количество ионов, записывают молекулярное уравнение: FeS2 + 8HNO3 = Fe (NO 3) 3 + 2H2SO4 + 5NO + 2H2O.

Такой алгоритм считается классическим, но для упрощения понимания лучше использовать способ электронного баланса. Процесс восстановления переписывают как N5+ + 3e → N2+. Степень же окисления составить сложнее. Сере нужно приписать степень 2+ и учесть, что на 1 атом железа приходится 2 атома серы: FeS2 → Fe3++ 2S6+. Запись общего баланса будет выглядеть: FeS2 + 5N5+ = Fe3+ + 2S6+ + 5N2+.

Пять молекул потратятся на окисление серного железа, а ещё 3 на образование Fe (NO3)3. После уравнения двух сторон запись реакции примет вид, аналогичный полученному с использованием предыдущего метода.

Использование онлайн-расчёта

Простые уравнения решать самостоятельно довольно просто. Но состоящие из сложных веществ могут вызвать трудности даже у опытных химиков. Чтобы получить точную формулу и не подбирать вручную коэффициенты, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. При этом их использовать сможет даже пользователь, не особо разбирающийся в науке.

Чтобы расстановка коэффициентов в химических уравнениях онлайн происходила автоматически, нужно лишь подключение к интернету и исходные данные. Система самостоятельно вычислит продукты реакции и уравняет обе стороны формулы. Интересной особенностью таких сайтов является не только быстрый и правильный расчёт, но и описание правил с алгоритмами, по которому выполняются действия.

После загрузки калькулятора в веб-обозревателе единственное, что требуется от пользователя — правильно ввести реагенты в специальные формы латинскими буквами и нажать кнопку «Уравнять». Иногда возникает ситуация, когда запись сделана верно, но коэффициенты не расставляются. Это происходит, если суммы в уравнении могут быть подсчитаны разными способами. Характерно это для реакций окисления. В таком случае нужно заменить фрагменты молекул на любой произвольный символ. Таким способом можно не только рассчитать непонятное уравнение, но и выполнить проверку своих вычислений.

Как составить уравнение химической реакции: пошаговая инструкция

Добавлено: 26 января 2022 в 11:07

Превращение одних веществ в другие — обычное явление, которое происходит в ходе химических реакций. Для того чтобы обозначить, как протекают такие процессы, используют специальную систему уравнений. Так, например, горение метана (мы можем наблюдать его каждый день, когда зажигаем газовую плиту) протекает по следующей схеме:

СН4 + 2О2 → СО2 + Н2О

Расшифровать уравнение реакции можно следующим образом. Две молекулы кислорода соединяются с метаном и в результате формируют молекулы: две воды и одну углекислого газа.

Можно отметить, что во время протекания реакции связи между некоторыми атомами (например, водорода и углерода) разрываются. Вместо них появляются новые, благодаря которым и формируются углекислород и вода.

Особенности записи формул химических реакций

Для удобства записи уравнения химических реакций делают предельно схематичными: их записывают только при помощи латинских букв и цифр.

В левой части уравнения указываются реагенты (те вещества, которые взаимодействуют между собой), а в правой — так называемые продукты реакции (те вещества, которые формируются после завершения процесса). При записи уравнения важно помнить о двух правилах.

- Атомы не исчезают никуда и не появляются из ниоткуда (соответственно, их число в обоих частях формулы должно быть одинаковым).

- Общая масса реагентов не может отличаться от итоговой массы продуктов реакции (именно по этой причине записи протекания реакций называют уравнениями).

Какими бывают химические реакции

Выделяют четыре варианта взаимодействия химических веществ друг с другом.

| Тип реакции | Пример | Особенности |

| Соединения | Формула образования воды:

2H2 + O2 = 2H2O |

Несколько реагентов (простых или сложных веществ) создают один продукт. |

| Разложения | При нагревании известняка он разделяется на углекислый газ и негашеную известь:

CaCO3 = CaO + CO2↑ Стрелка, направленная вверх, показывает, что сформировавшийся газ улетучился и больше не участвует в процессе. |

Одно вещество распадается на несколько простых компонентов. |

| Замещения | При образовании хлорида цинка атомы цинка встают на место атомов водорода, который включен в состав хлороводорода:

Zn + 2HCl = H2↓ + ZnCl2 Направленная вниз стрелка показывает, что вещество осталось в осадке. |

В таких реакциях обязательно участвуют простое и сложное вещества. При более активные атомы простого вещества вытесняют (замещают) компоненты сложного. |

| Обмена | CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaCl | В таких реакциях обязательно участвуют два сложных вещества, которые обмениваются атомами. Важно помнить: в уравнениях обмена обязательно формируются газ, осадок или вода. |

Как расставить коэффициенты в химических уравнениях

Чтобы уравнение реакции было верным, крайне важно правильно расставить в нем коэффициенты.

С помощью этих цифр указывается, какое число молекул необходимо для протекания реакции. Внешне коэффициент выглядит как число, поставленное перед формулой вещества (например, 2NaCl). Важно не перепутать их с индексами: последние как раз ставятся под символом химического элемента и указывают на количество атомов (например, H2).

Если вам требуется узнать, сколько атомов конкретного вещества участвует в реакции, следует индекс умножит на коэффициент. Например, при использовании двух молекул воды (2H₂O) речь идет о четырех атомах водорода и двух атомах кислорода. При решении уравнения реакции задача ученика — подобрать коэффициент и узнать, сколько молекул участвует в процессе.

Помочь разобраться в этом нелегком деле могут наши репетиторы по химии в Москве. Ведь, согласитесь, поспеть за школьной программой порой непросто и некоторые темы требуют более детального изучения, чем отведенные несколько школьных уроков.

Уравнения химических реакций: способы решения заданий

Как составить уравнение химической реакции: пошаговая инструкция

- Подготовьте схему реакции. Для этого потребуется выделить реагенты и продукты реакции. Например, для формирования оксида магния схема будет выглядеть так: Mg + O2 → MgO.

- Расставьте коэффициенты. Из предыдущего примера видно, что в левой части уравнения представлено два атома кислорода, а в правой — только один. Поэтому в продукте реакции нужно увеличить количество молекул: Mg + O2 → 2MgO. Теперь у нас есть равное количество атомов кислорода, а вот с магнием возникла проблема. Уравняем и его число: 2Mg + O2 = 2MgO. Обратите внимание, что знак равно можно ставить только после того, как уравнение решено, до этого используется символ горизонтальной стрелки.

Уравнения химических реакций: способы решения заданий

В качестве завершающего примера предложим реакцию разложения нитрата калия. Он образует два вещества: кислород и нитрит калия.

Схема реакции выглядит следующим образом: KNO₃ → KNO₂ + О₂. Если с атомами азота и калия все в порядке, то кислорода до момента начала реакции было три, а вот по завершении разложения стало уже четыре. Чтобы уравнять части поставим перед реагентом удвоенный коэффициент: 2KNO₃ → KNO₂ + О₂.

Теперь нужно разобраться с цифрами. До реакции мы имеем по два атома азота и калия и шест атомов кислорода. После же разложения атомов азота и калия по одному, а атомов кислорода всего четыре. Чтобы создать равенство, потребуется поставить удвоенный коэффициент перед нитритом калия в продуктах реакции: 2KNO₃ = 2KNO₂ + О₂.

В итоге мы получили равное количество атомов в обеих частях: по два калия и азота и шесть кислорода.

Важность уравнений состоит в том, что они не только дают определить, какие вещества получатся в ходе протекания реакции, но и позволяют понять количественное соотношение используемых реагентов.

Занимайтесь на курсах ЕГЭ и ОГЭ в паре TwoStu и получите максимум баллов на экзамене:

Эксперт по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР

Задать вопрос

Закончил Московский физико-технический институт (Физтех) по специальности прикладная физика и математика. Магистр физико-математических наук. Преподавательский стаж более 13 лет. Соучредитель курсов ЕГЭ и ОГЭ в паре TwoStu.

Читайте также:

Химия – это наука о веществах, их свойствах и превращениях.

То есть, если с окружающими нас веществами ничего не происходит, то это не относится к химии. Но что значит, «ничего не происходит»? Если в поле нас вдруг застала гроза, и мы все промокли, как говорится «до нитки», то это ли не превращение: ведь одежда была сухой, а стала мокрой.

Если, к примеру взять железный гвоздь, обработать его напильником, а затем собрать железные опилки (Fe), то это ли так же не превращение: был гвоздь – стал порошок. Но если после этого собрать прибор и провести получение кислорода (О2): нагреть перманганат калия (КМпО4) и собрать в пробирку кислород, а затем в неё поместить раскалённые «до красна» эти железные опилки, то они вспыхнут ярким пламенем и после сгорания превратятся в порошок бурого цвета. И это так же превращение. Так где же химия? Несмотря на то, что в этих примерах меняется форма (железный гвоздь) и состояние одежды (сухая, мокрая) – это не превращения. Дело в том, что сам по себе гвоздь как был веществом (железо), так им и остался, несмотря на другую свою форму, а воду от дождя как впитала наша одежда, так потом его и испарила в атмосферу. Сама вода не изменилась. Так что же такое превращения с точки зрения химии?

Превращениями с точки зрения химии называются такие явления, которые сопровождаются изменением состава вещества. Возьмём в качестве примера тот же гвоздь. Не важно, какую форму он принял после обработки напильником, но после того как собранные от него железные опилки поместили в атмосферу кислорода — он превратился в оксид железа (Fe2O3). Значит, что-то всё-таки изменилось? Да, изменилось. Было вещество гвоздь, но под воздействием кислорода сформировалось новое вещество – оксид элемента железа. Молекулярное уравнение этого превращения можно отобразить следующими химическими символами:

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 (1)

Для непосвящённого в химии человека сразу возникают вопросы. Что такое «молекулярное уравнение», что такое Fe? Почему поставлены цифры «4», «3», «2»? Что такое маленькие цифры «2» и «3» в формуле Fe2O3 ? Это значит, наступило время во всём разобраться по порядку.

Знаки химических элементов.

Несмотря на то, что химию начинают изучать в 8-м классе, а некоторые даже раньше, многим известен великий русский химик Д. И. Менделеев. И конечно же, его знаменитая «Периодическая система химических элементов». Иначе, проще, её называют «Таблица Менделеева».

В этой таблице, в соответствующем порядке, располагаются элементы. К настоящему времени их известно около 120. Названия многих элементов нам были известны ещё давно. Это: железо, алюминий, кислород, углерод, золото, кремний. Раньше мы не задумываясь применяли эти слова, отождествляя их с предметами: железный болт, алюминиевая проволока, кислород в атмосфере, золотое кольцо и т.д. и т.д. Но на самом деле все эти вещества (болт, проволока, кольцо) состоят из соответствующих им элементов. Весь парадокс состоит в том, что элемент нельзя потрогать, взять в руки. Как же так? В таблице Менделеева они есть, а взять их нельзя! Да, именно так. Химический элемент – это абстрактное (то есть отвлечённое) понятие, и используется в химии, впрочем как и в других науках, для расчётов, составления уравнений, при решении задач. Каждый элемент отличается от другого тем, что для него характерна своя электронная конфигурация атома. Количество протонов в ядре атома равно количеству электронов в его орбиталях. К примеру, водород – элемент №1. Его атом состоит из 1-го протона и 1-го электрона. Гелий – элемент №2. Его атом состоит из 2-х протонов и 2-х электронов. Литий – элемент №3. Его атом состоит из 3-х протонов и 3-х электронов. Дармштадтий – элемент №110. Его атом состоит из 110-и протонов и 110-и электронов.

Каждый элемент обозначается определённым символом, латинскими буквами, и имеет определённое прочтение в переводе с латинского. Например, водород имеет символ «Н», читается как «гидрогениум» или «аш». Кремний имеет символ «Si» читается как «силициум». Ртуть имеет символ «Нg» и читается как «гидраргирум». И так далее. Все эти обозначения можно найти в любом учебнике химии за 8-й класс. Для нас сейчас главное уяснить то, что при составлении химических уравнений, необходимо оперировать указанными символами элементов.

Простые и сложные вещества.

Обозначая единичными символами химических элементов различные вещества (Hg ртуть, Fe железо, Cu медь, Zn цинк, Al алюминий) мы по сути обозначаем простые вещества, то есть вещества, состоящие из атомов одного вида (содержащие одно и то же количество протонов и нейтронов в атоме). Например, если во взаимодействие вступают вещества железо и сера, то уравнение примет следующую форму записи:

Fe + S = FeS (2)

К простым веществам относятся металлы (Ва, К, Na, Mg, Ag), а так же неметаллы (S, P, Si, Cl2, N2, O2, H2). Причём следует обратить

особое внимание на то, что все металлы обозначаются единичными символами: К, Ва, Са, Аl, V, Mg и т.д., а неметаллы – либо простыми символами: C,S,P или могут иметь различные индексы, которые указывают на их молекулярное строение: H2, Сl2, О2, J2, P4, S8. В дальнейшем это будет иметь очень большое значение при составлении уравнений. Совсем не трудно догадаться, что сложными веществами являются вещества, образованные из атомов разного вида, например,

1). Оксиды:

оксид алюминия Al2O3,

оксид меди CuO,

оксид цинка ZnO,

оксид титана Ti2O3 ,

угарный газ или оксид углерода (+2) CO,

оксид серы (+6) SO3

2). Основания:

гидроксид железа (+3) Fe(OH)3,

гидроксид меди Cu(OH)2 ,

гидроксид калия или щёлочь калия КOH,

гидроксид натрия NaOH.

3). Кислоты:

соляная кислота HCl,

сернистая кислота H2SO3,

азотная кислота HNO3

4). Соли:

тиосульфат натрия Na2S2O3,

сульфат натрия или глауберова соль Na2SO4 ,

карбонат кальция или известняк СаCO3,

хлорид меди CuCl2

5). Органические вещества:

ацетат натрия СН3СООNa,

метан СН4,

ацетилен С2Н2 ,

глюкоза С6Н12О6

Наконец, после того как мы выяснили структуру различных веществ, можно приступать к составлению химических уравнений.

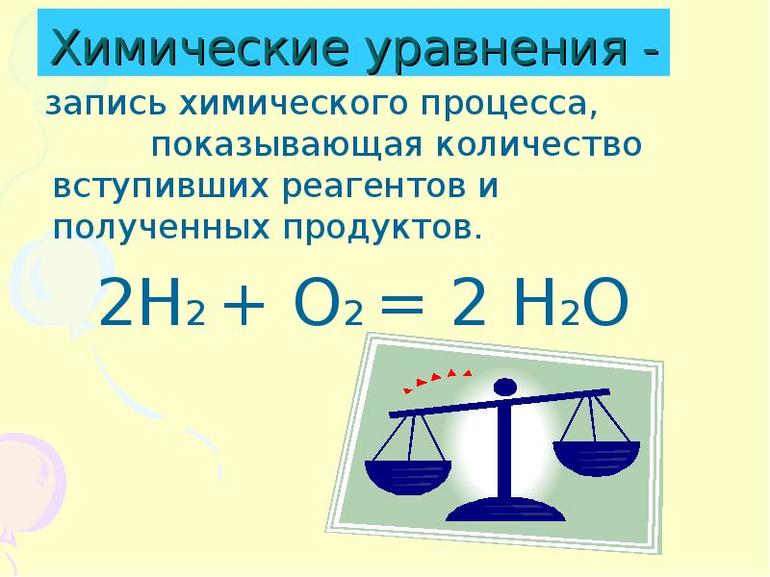

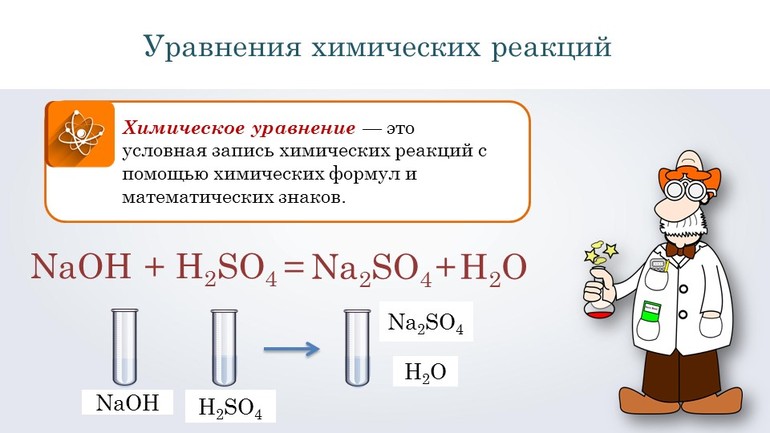

Химическое уравнение.

Само слово «уравнение» производное от слова «уравнять», т.е. разделить нечто на равные части. В математике уравнения составляют чуть ли не самую сущность этой науки. К примеру, можно привести такое простое уравнение, в котором левая и правая части будут равны «2» :

40 : (9 + 11) = (50 х 2) : ( 80 – 30 );

И в химических уравнениях тот же принцип: левая и правая части уравнения должны соответствовать одинаковым количествам атомов, участвующим в них элементов. Или, если приводится ионное уравнение, то в нём число частицтак же должно соответствовать этому требованию. Химическим уравнением называется условная запись химической реакции с помощью химических формул и математических знаков . Химическое уравнение по своей сути отражает ту или иную химическую реакцию, то есть процесс взаимодействия веществ, в процессе которых возникают новые вещества. Например, необходимо написать молекулярное уравнение реакции, в которой принимают участие хлорид бария ВаСl2 и серная кислота H2SO4. В результате этой реакции образуется нерастворимый осадок – сульфат бария ВаSO4 и соляная кислота НСl :

ВаСl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2НСl (3)

Прежде всего необходимо уяснить, что большая цифра «2», стоящая перед веществом НСlназывается коэффициентом, а малые цифры «2», «4» под формулами ВаСl2, H2SO4 ,BaSO4 называются индексами. И коэффициенты и индексы в химических уравнениях выполняют роль множителей, а не слагаемых. Что бы правильно записать химическое уравнение, необходимо расставить коэффициенты в уравнении реакции. Теперь приступим к подсчёту атомов элементов в левой и правой частях уравнения. В левой части уравнения: в веществе ВаСl2 содержатся 1 атом бария (Ва), 2 атома хлора (Сl). В веществе H2SO4: 2 атома водорода (Н), 1 атом серы (S) и 4 атома кислорода (О) . В правой части уравнения: в веществе BaSO4 1 атом бария (Ва) 1 атом серы (S) и 4 атома кислорода (О), в веществе НСl: 1 атом водорода (Н) и 1 атом хлора (Сl). Откуда следует, что в правой части уравнения количество атомов водорода и хлора вдвое меньше, чем в левой части. Следовательно, перед формулой НСl в правой части уравнения необходимо поставить коэффициент «2». Если теперь сложить количества атомов элементов, участвующих в данной реакции, и слева и справа, то получим следующий баланс:

В обеих частях уравнения количества атомов элементов, участвующих в реакции, равны, следовательно оно составлено правильно.

Химические уравнение и химические реакции

Как мы уже выяснили, химические уравнения являются отражением химических реакций. Химическими реакциями называются такие явления, в процессе которых происходит превращение одних веществ в другие. Среди их многообразия можно выделить два основных типа:

1). Реакции соединения

2). Реакции разложения.

В подавляющем своём большинстве химические реакции принадлежат к реакциям присоединения, поскольку с отдельно взятым веществом редко могут происходить изменения в его составе, если оно не подвергается воздействиям извне (растворению, нагреванию, действию света). Ничто так не характеризует химическое явление, или реакцию, как изменения, происходящие при взаимодействии двух и более веществ. Такие явления могут осуществляться самопроизвольно и сопровождаться повышением или понижением температуры, световыми эффектами, изменением цвета, образованием осадка, выделением газообразных продуктов, шумом.

Для наглядности приведём несколько уравнений, отражающих процессы реакций соединения, в процессе которых получаются хлорид натрия (NaCl), хлорид цинка (ZnCl2), осадок хлорида серебра (AgCl), хлорид алюминия (AlCl3)

Cl2 + 2Nа = 2NaCl (4)

СuCl2+ Zn= ZnCl2 + Сu (5)

AgNO3 + КCl = AgCl+ 2KNO3 (6)

3HCl+ Al(OH)3 = AlCl3 + 3Н2О (7)

Cреди реакций соединения следует особым образом отметить следующие: замещения (5), обмена (6), и как частный случай реакции обмена – реакцию нейтрализации (7).

К реакциям замещения относятся такие, при осуществлении которой атомы простого вещества замещают атомы одного из элементов в сложном веществе. В примере (5) атомы цинка замещают из раствора СuCl2 атомы меди, при этом цинк переходит в растворимую соль ZnCl2, а медь выделяется из раствора в металлическом состоянии.

К реакциям обмена относятся такие реакции, при которых два сложных вещества обмениваются своими составными частями.В случае реакции (6) растворимые соли AgNO3 и КCl при сливании обоих растворов образуют нерастворимый осадок соли AgCl. При этом они обмениваются своими составными частями – катионами и анионами. Катионы калия К+ присоединяются к анионам NO3, а катионы серебра Ag+ – к анионам Cl—.

К особому, частному случаю, реакций обмена относится реакция нейтрализации. К реакциям нейтрализации относятся такие реакции, в процессе которых кислоты реагируют с основаниями, в результате образуется соль и вода. В примере (7) соляная кислота HCl, реагируя с основанием Al(OH)3 образует соль AlCl3 и воду. При этом катионы алюминия Al3+ от основания обмениваются с анионами Сl— от кислоты. В итоге происходит нейтрализация соляной кислоты.

К реакциям разложения относятся такие, при котором из одного сложного образуются два и более новых простых или сложных веществ, но более простого состава. В качестве реакций можно привести такие, в процессе которых разлагаются 1). Нитрат калия(КNO3) с образованием нитрита калия (КNO2) и кислорода (O2); 2). Перманганат калия (KMnO4): образуются манганат калия (К2МnO4), оксид марганца (MnO2) и кислород (O2); 3). Карбонат кальция или мрамор; в процессе образуются углекислый газ (CO2) и оксид кальция (СаО)

2КNO3 =2КNO2 + O2 (8)

2KMnO4 = К2МnO4 + MnO2 + O2 (9)

СаCO3 = CaO + CO2 (10)

В реакции (8) из сложного вещества образуется одно сложное и одно простое. В реакции (9) – два сложных и одно простое. В реакции (10) – два сложных вещества , но более простых по составу

Разложению подвергаются все классы сложных веществ:

1). Оксиды: оксид серебра 2Ag2O = 4Ag + O2 (11)

2). Гидроксиды: гидроксид железа 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O (12)

3). Кислоты: серная кислота H2SO4 = SO3 + H2O (13)

4). Соли: карбонат кальция СаCO3 = СаO + CO2 (14)

5). Органические вещества: спиртовое брожение глюкозы

С6Н12О6 = 2С2Н5ОH + 2CO2 (15)

Согласно другой классификации, все химические реакции можно разделить на два типа: реакции, идущие с выделением теплоты, их называют экзотермические, и реакции, идущие с поглощением теплоты – эндотермические. Критерием таких процессов является тепловой эффект реакции. Как правило, к экзотермическим реакциям относятся реакции окисления, т.е. взаимодействия с кислородом, например сгорание метана:

СН4 + 2O2 = СО2 + 2Н2О + Q (16)

а к эндотермическим реакциям – реакции разложения, уже приводимые выше (11) – (15). Знак Q в конце уравнения указывает на то, выделяется ли теплота в процессе реакции (+Q) или поглощается (-Q):

СаCO3 = СаO+CO2 — Q (17)

Можно так же рассматривать все химические реакции по типу изменения степени окисления, участвующих в их превращениях элементов. К примеру, в реакции (17) участвующие в ней элементы не меняют свои степени окисления:

Са+2C+4O3-2 = Са+2O-2+C+4O2-2 (18)

А в реакции (16) элементы меняют свои степени окисления:

2Mg0 + O20 = 2Mg+2O-2

Реакции такого типа относятся к окислительно-восстановительным. Они будут рассматриваться отдельно. Для составления уравнений по реакциям такого типа необходимо использовать метод полуреакцийи применять уравнение электронного баланса.

После приведения различных типов химических реакций, можно приступать к принципу составлений химических уравнений, иначе, подбору коэффициентов в левой и правой их частях.

СЛОЖНА-А-А 🙀 Ты же знаешь, что если не разобраться в теме сейчас, то потом придется исправлять оценки. Беги на бесплатное онлайн-занятие с репетитором (подробности тут + 🎁).

Механизмы составления химических уравнений.

К какому бы типу ни относилась та или иная химическая реакция, её запись ( химическое уравнение) должна соответствовать условию равенства количества атомов до реакции и после реакции.

Существуют такие уравнения (17), которые не требуют уравнивания, т.е. расстановки коэффициентов. Но в большинстве случаях, как в примерах (3), (7), (15), необходимо предпринимать действия, направленные на уравнивание левой и правой частей уравнения. Какими же принципами необходимо руководствоваться в таких случаях? Существует ли какая ни будь система в подборе коэффициентов? Существует, и не одна. К таковым системам относятся:

1). Подбор коэффициентов по заданным формулам.

2). Составление по валентностям реагирующих веществ.

3). Составление по степеням окисления реагирующих веществ.

В первом случае полагается, что нам известны формулы реагирующих веществ как до реакции, так и после. К примеру, дано следующее уравнение:

N2 + О2 →N2О3 (19)

Принято считать, что пока не установлено равенство между атомами элементов до реакции и после, знак равенства (=) в уравнении не ставится, а заменяется стрелкой (→). Теперь приступим к собственно уравниванию. В левой части уравнения имеются 2 атома азота (N2) и два атома кислорода (О2), а в правой – два атома азота (N2) и три атома кислорода (О3). По количеству атомов азота его уравнивать не надо, но по кислороду необходимо добиться равенства, поскольку до реакции их участвовало два атома, а после реакции стало три атома. Составим следующую схему:

до реакции после реакции

О2 О3

Определим наименьшее кратное между данными количествами атомов, это будет «6».

О2 О3

6 /

Разделим это число в левой части уравнения по кислороду на «2». Получим число «3», поставим его в решаемое уравнение:

N2 + 3О2 →N2О3

Так же разделим число «6» для правой части уравнения на «3». Получим число «2», так же поставим его в решаемое уравнение:

N2 + 3О2 → 2N2О3

Количества атомов кислорода и в левой и в правой частях уравнения стали равны, соответственно по 6 атомов:

3О2 → 2О3

Но количество атомов азота в обеих частях уравнения не будут соответствовать друг другу:

N2→ 2N2

В левой – два атома, в правой – четыре атома. Следовательно, что бы добиться равенства, необходимо удвоить количество азота в левой части уравнения, поставив коэффициент «2»:

2N2→ 2N2

Таким образом, равенство по азоту соблюдено и в целом, уравнение примет вид:

2N2 + 3О2 → 2N2О3

Теперь в уравнении можно вместо стрелки поставит знак равенства:

2N2 + 3О2 = 2N2О3 (20)

Приведём другой пример. Дано следующее уравнение реакции:

Р + Cl2→ РCl5

В левой части уравнения имеется 1 атом фосфора (Р) и два атома хлора (Cl2), а в правой – один атом фосфора (Р) и пять атомов кислорода (Cl5). По количеству атомов фосфора его уравнивать не надо, но по хлору необходимо добиться равенства, поскольку до реакции их участвовало два атома, а после реакции стало пять атома. Составим следующую схему:

до реакции после реакции

Cl2 Cl5

Определим наименьшее кратное между данными количествами атомов, это будет «10».

Cl2 Cl5

10 /

Разделим это число в левой части уравнения по хлору на «2». Получим число «5», поставим его в решаемое уравнение:

Р + 5Cl2→ РCl5

Так же разделим число «10» для правой части уравнения на «5». Получим число «2», так же поставим его в решаемое уравнение:

Р + 5Cl2→ 2РCl5

Количества атомов хлора и в левой и в правой частях уравнения стали равны, соответственно по 10 атомов:

5Cl2→ 2Cl5

Но количество атомов фосфора в обеих частях уравнения не будут соответствовать друг другу:

Р → 2Р

Следовательно, что бы добиться равенства, необходимо удвоить количество фосфора в левой части уравнения, поставив коэффициент «2»:

2Р → 2Р

Таким образом, равенство по фосфору соблюдено и в целом, уравнение примет вид:

2Р + 5Cl2= 2РCl5 (21)

При составлении уравнений по валентностям необходимо дать определение валентности и установить значения для наиболее известных элементов. Валентность – это одно из ранее применяемых понятий, в настоящее время в ряде школьных программ не используется. Но при его помощи легче объяснить принципы составления уравнений химических реакций. Под валентностью понимают число химических связей, которые тот или иной атом может образовывать с другим, или другими атомами. Валентность не имеет знака ( + или — ) и обозначается римскими цифрами, как правило, над символами химических элементов, например:

I II III IV V

H O N S Р

Откуда берутся эти значения? Как их применять при составлении химических уравнений? Числовые значения валентностей элементов совпадают с их номером группы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (Таблица 1).

Для других элементов значения валентностей могут иметь иные значения, но никогда не больше номера группы, в которой они расположены. Причём для чётных номеров групп (IV и VI ) валентности элементов принимают только чётные значения, а для нечётных – могут иметь как чётные, так и нечётные значения (Таблица.2).

Конечно же, в значениях валентностей для некоторых элементов имеются исключения, но в каждом конкретном случае эти моменты обычно оговариваются. Теперь рассмотрим общий принцип составления химических уравнений по заданным валентностям для тех или иных элементов. Чаще всего данный метод приемлем в случае составления уравнений химических реакций соединения простых веществ, например, при взаимодействии с кислородом (реакции окисления). Допустим, необходимо отобразить реакцию окисления алюминия. Но напомним, что металлы обозначаются единичными атомами (Al), а неметаллы, находящиеся в газообразном состоянии – с индексами «2» — (О2). Сначала напишем общую схему реакции:

Al + О2 →AlО

На данном этапе ещё не известно, какое правильное написание должно быть у оксида алюминия. И вот именно на данном этапе нам на помощь придёт знание валентностей элементов. Для алюминия и кислорода проставим их над предполагаемой формулой этого оксида:

III II

Al О

После чего «крест»-на-«крест» у этих символов элементов поставим внизу соответствующие индексы:

III II

Al2 О3

Состав химического соединения Al2О3 определён. Дальнейшая схема уравнения реакции примет вид:

Al+ О2 →Al2О3

Остаётся только уравнять левую и правую его части. Поступим таким же способом, как в случае составления уравнения (19). Количества атомов кислорода уравняем, прибегая к нахождению наименьшего кратного:

до реакции после реакции

О2 О3

6 /

Разделим это число в левой части уравнения по кислороду на «2». Получим число «3», поставим его в решаемое уравнение. Так же разделим число «6» для правой части уравнения на «3». Получим число «2», так же поставим его в решаемое уравнение:

Al + 3О2 → 2Al2О3

Что бы добиться равенства по алюминию, необходимо скорректировать его количество в левой части уравнения, поставив коэффициент «4»:

4Al + 3О2 → 2Al2О3

Таким образом, равенство по алюминию и кислороду соблюдено и в целом, уравнение примет окончательный вид:

4Al + 3О2 = 2Al2О3 (22)

Применяя метод валентностей, можно прогнозировать, какое вещество образуется в процессе химической реакции, как будет выглядеть его формула. Допустим, в реакцию соединения вступили азот и водород с соответствующими валентностями III и I. Напишем общую схему реакции:

N2 + Н2 → NН

Для азота и водорода проставим валентности над предполагаемой формулой этого соединения:

III I

N Н

Как и прежде «крест»-на-«крест» у этих символов элементов поставим внизу соответствующие индексы:

III I

N Н3

Дальнейшая схема уравнения реакции примет вид:

N2 + Н2 → NН3

Уравнивая уже известным способом, через наименьшее кратное для водорода, равное «6»,получим искомые коэффициенты, и уравнение в целом:

N2 + 3Н2 = 2NН3 (23)

При составлении уравнений по степеням окисления реагирующих веществ необходимо напомнить, что степенью окисления того или иного элемента называется число принятых или отданных в процессе химической реакции электронов. Степень окисления в соединениях в основном, численно совпадает со значениями валентностей элемента. Но отличаются знаком. Например, для водорода валентность равна I, а степень окисления (+1) или (-1). Для кислорода валентность равна II, а степень окисления (-2). Для азота валентности равны I,II,III,IV,V, а степени окисления (-3), (+1), (+2), (+3), (+4), (+5) и т.д. Степени окисления наиболее часто применяемых в уравнениях элементов, приведены в таблице 3.

В случае реакций соединения принцип составления уравнений по степеням окисления такой же, как и при составлении по валентностям. Например, приведём уравнение реакции окисления хлора кислородом, в которой хлор образует соединение со степенью окисления +7. Запишем предполагаемое уравнение:

Cl2 + О2 →ClО

Поставим над предполагаемым соединением ClО степени окисления соответствующих атомов:

+7 -2

Cl О

Как и в предыдущих случаях установим, что искомая формула соединения примет вид:

+7 -2

Cl2О7

Уравнение реакции примет следующий вид:

Cl2 + О2 → Cl2О7

Уравнивая по кислороду, найдя наименьшее кратное между двумя и семи, равное «14», установим в итоге равенство:

2Cl2 + 7О2 = 2Cl2О7 (24)

Несколько иной способ необходимо применять со степенями окисления при составлении реакций обмена, нейтрализации, замещения. В ряде случаев предоставляется затруднительным узнать: какие соединения образуются при взаимодействии сложных веществ?

Как узнать: что получится в процессе реакции?

Действительно, как узнать: какие продукты реакции могут возникнут в ходе конкретной реакции? К примеру, что образуется при взаимодействии нитрата бария и сульфата калия?

Ва(NО3) 2 + К2SO4 → ?

Может быть ВаК2(NО3) 2 + SO4 ?Или Ва + NО3SO4 + К2? Или ещё что-то? Конечно же, в процессе этой реакции образуются соединения: ВаSO4 и КNО3 . А откуда это известно? И как правильно написать формулы веществ? Начнём с того, что чаще всего упускается из вида: с самого понятия «реакция обмена». Это значит, что при данных реакциях вещества меняются друг с другом составными частями. Поскольку реакции обмена в большинстве своём осуществляются межу основаниями, кислотами или солями, то частями, которыми они будут меняться, являются катионы металлов ( Na+, Mg2+,Al3+,Ca2+,Cr3+), ионов Н+ или ОН—, анионов – остатков кислот,(Cl—, NO32-,SO32-, SO42-, CO32-, PO43-). В общем виде реакцию обмена можно привести в следующей записи:

Kt1An1 + Kt2An1 = Kt1An2 + Kt2An1 (25)

Где Kt1 и Kt2 – катионы металлов (1) и (2), а An1 и An2 – соответствующие им анионы (1) и (2). При этом обязательно надо учитывать, что в соединениях до реакции и после реакции на первом месте всегда устанавливаются катионы, а анионы – на втором. Следовательно, если в реакцию вступит хлорид калия и нитрат серебра, оба в растворённом состоянии

KCl + AgNO3→

то в процессе её образуются вещества KNO3 и AgClи соответствующее уравнение примет вид:

KCl + AgNO3=KNO3 + AgCl (26)

При реакциях нейтрализации протоны от кислот (Н+) будут соединяться с анионами гидроксила (ОН—) с образованием воды (Н2О):

НCl + КОН = КCl + Н2O (27)

Степени окисления катионов металлов и заряды анионов кислотных остатков указаны в таблице растворимости веществ (кислот, солей и оснований в воде). По горизонтали приведены катионы металлов, а по вертикали – анионы кислотных остатков.

Исходя из этого, при составлении уравнения реакции обмена, необходимо вначале в левой его части установить степени окисления принимающих в этом химическом процессе частиц. Например, требуется написать уравнение взаимодействия между хлоридом кальция и карбонатом натрия.Составим исходную схему этой реакции:

СаCl + NаСО3 →

Над катионами и анионами проставим соответствующие заряды:

Са2+Cl— + Nа+СО32- →

Совершив уже известное действие «крест»-на-«крест», определим реальные формулы исходных веществ:

СаCl2 + Nа2СО3 →

Исходя из принципа обмена катионами и анионами (25), установим предварительные формулы образующихся в ходе реакции веществ:

СаCl2 + Nа2СО3 → СаСО3 + NаCl

Над их катионами и анионами проставим соответствующие заряды:

Са2+СО32- + Nа+Cl—

Формулы веществ записаны правильно, в соответствии с зарядами катионов и анионов. Составим полное уравнение, уравняв левую и правую его части по натрию и хлору:

СаCl2 + Nа2СО3 = СаСО3 + 2NаCl (28)

В качестве другого примера приведём уравнение реакции нейтрализации между гидроксидом бария и ортофосфорной кислотой:

ВаОН + НРО4 →

Над катионами и анионами проставим соответствующие заряды:

Ва2+ ОН— + Н+РО43- →

Определим реальные формулы исходных веществ:

Ва(ОН)2 + Н3РО4 →

Исходя из принципа обмена катионами и анионами (25), установим предварительные формулы образующихся в ходе реакции веществ, учитывая, что при реакции обмена одним из веществ обязательно должна быть вода:

Ва(ОН)2 + Н3РО4 → Ва2+ РО43- + Н2O

Определим правильную запись формулы соли, образовавшейся в процессе реакции:

Ва(ОН)2 + Н3РО4 → Ва3(РО4)2 + Н2O

Уравняем левую часть уравнения по барию:

3Ва (ОН)2 + Н3РО4 → Ва3(РО4)2 + Н2O

Поскольку в правой части уравнения остаток ортофосфорной кислоты взят дважды, (РО4)2, то слева необходимо также удвоить её количество:

3Ва (ОН)2 + 2Н3РО4 → Ва3(РО4)2 + Н2O

Осталось привести в соответствие количество атомов водорода и кислорода в правой части у воды. Так как слева общее количество атомов водорода равно 12, то справа оно так же должно соответствовать двенадцати, поэтому перед формулой воды необходимо поставить коэффициент «6» (поскольку в молекуле воды уже имеется 2 атома водорода). По кислороду так же соблюдено равенство: слева 14 и справа 14. Итак, уравнение имеет правильную форму записи:

3Ва (ОН)2 + 2Н3РО4 → Ва3(РО4)2 + 6Н2O (29)

Возможность осуществления химических реакций

Мир состоит из великого множества веществ. Неисчислимо так же количество вариантов химических реакций между ними. Но можем ли мы, написав на бумаге то или иное уравнение утверждать, что ему будет соответствовать химическая реакция? Существует ошибочное мнение, что если правильно расставить коэффициенты в уравнении, то оно будет осуществимо и на практике. Например, если взять раствор серной кислоты и опустить в него цинк, то можно наблюдать процесс выделения водорода:

Zn+ H2SO4 = ZnSO4 + H2 (30)

Но если в этот же раствор опустить медь, то процесс выделения газа наблюдаться не будет. Реакция не осуществима.

Cu+ H2SO4≠

В случае, если будет взята концентрированная серная кислота, она будет реагировать с медью:

Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2Н2O (31)

В реакции (23) между газами азотом и водородом наблюдается термодинамическое равновесие, т.е. сколько молекул аммиака NН3 образуется в единицу времени, столько же их и распадётся обратно на азот и водород. Смещение химического равновесия можно добиться повышением давления и понижением температуры

N2 + 3Н2 = 2NН3

Если взять раствор гидроксида калия и прилить к нему раствор сульфата натрия, то никаких изменений наблюдаться не будет, реакция будет не осуществима:

КОН + Na2SO4 ≠

Раствор хлорида натрия при взаимодействии с бромом не будет образовывать бром, несмотря на то, что данная реакция может быть отнесена к реакции замещения:

NаCl + Br2≠

В чём же причины таких несоответствий? Дело в том, что оказывается недостаточно только правильно определять формулы соединений, необходимо знать специфику взаимодействия металлов с кислотами, умело пользоваться таблицей растворимости веществ, знать правила замещения в ряду активности металлов и галогенов. В этой статье излагаются только самые основные принципы как расставить коэффициенты в уравнениях реакций, как написать молекулярные уравнения, как определить состав химического соединения.

Химия, как наука, чрезвычайно разнообразна и многогранна. В приведённой статье отражена лишь малая часть процессов, происходящих в реальном мире. Не рассмотрены типы окислительно-восстановительных реакций, термохимические уравнения, электролиз, процессы органического синтеза и многое, многое другое. Но об этом в следующих статьях.

Молодец! Раз ты дочитал это до конца, вероятно, ты все отлично усвоил. Но если вдруг что-то еще непонятно — попробуй онлайн-занятие с репетитором (подробности тут + 🎁).

© blog.tutoronline.ru,

при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.