При подготовке научно-исследовательских и научных проектов автор не обходится без использования специфической терминологии. Притом важно не просто грамотно и уместно употребить тот или иной термин, но и упростить восприятие преподнесенной информации для целевой аудитории. В данном случае на помощь читателям и слушателям приходит так называемый терминологический словарь.

Что такое терминологический словарь или глоссарий?

Терминологический словарь представляет собой свод узкоспециализированных категорий с подробным и доступным для простого пользователя разъяснением сути каждой из них.

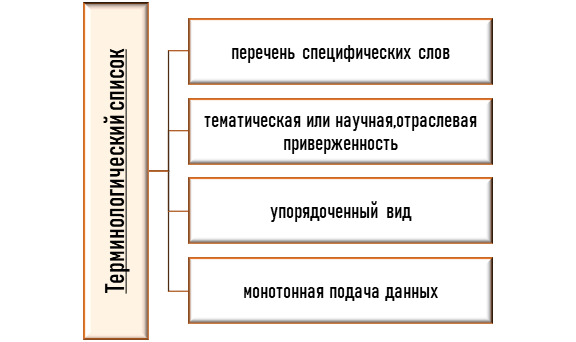

Внешне он может быть представлен в виде самостоятельной книги или брошюры. В студенческой и научно-исследовательской среде терминологический словарь визуально предстаёт в виде специфического перечня, где отражаются лишь использованные в проекте узкие научные, профессиональные или иные термины.

Студенты и исследователи чаще всего сталкиваются с необходимостью применения действующих (готовых) терминологических словарей, которые позволяют им лично разобраться в заявленной теме и корректно преподнести ее с учетом базовых, основных и специфических понятий, оборотов и пр. В то же время авторы НИР сами вынуждены формировать терминологические словари, но в упрощенном виде – глоссарий. В этом файле они выделяют лишь те слова, научные категории, которые употребили в собственном исследовании.

Иначе говоря, терминологический словарь представляет собой список научных или специализированных терминов с их расшифровкой и специфическим описанием, изъяснением и пр.

Данный сборник сов выполняет разнообразные функции. Во-первых, с его помощью студенты, исследователи и простые пользователи научной или иной литературы расширяют словарный запас и повышают уровень эрудиции. В этом проявляется просветительская или учебная миссия.

Во-вторых, терминологический словарь призван упростить восприятие сути описанной научной мысли, разъяснение обозначенной темы или парадигмы. Данная задача выполняется путем простого писания, разъяснения сложных или малоизвестных терминов, преобразование сложной информации в простой, понятный и доступный для среднестатистического пользователя вид. В этом проявляется информационная миссия.

В-третьих, анализ терминологического словаря позволяет лучше понять содержание и научный аппарат работы, а также выделить базовый и основной словарный агрегат НИР (основу, понятия, научную плоскость и уровень подготовка автора и пр.). В этом проявляется аналитическая и содержательная функция рассматриваемой парадигмы при выполнении научных и студенческих исследований.

Таким образом, терминологический словарь может быть как отдельным проектом Ш(книга), так и частью научно-исследовательского проекта. Но в любом случае он будет включать в себя перечень узкоспециализированных категорий с разъяснением, описанием, упрощающими их восприятие и дальнейшее применение на практике.

Учтите, что терминологические словари в виде книг могут простираться на сотнях страниц, а глоссарий к НИР занимает мало места – до 5-10 страниц (в зависимости от количества задействованных специализированных понятий и корректности, емкости их расшифровки).

Признаки терминологического словаря или глоссария

Терминологический словарь или глоссарий – это преимущественно научная парадигма, которая обладает следующими специфическими чертами.

Во-первых, данное произведение предстает перед читателем в виде перечня слов. Чаще всего он формируется в алфавитном порядке. В случае, когда автор прорабатывает глоссарий к тексту курсовой, дипломной или научной работы, то здесь уместен хронологический подход отображения задействованных слови и категорий (по аналогии с последовательностью применения слов в тексте НИР).

Во-вторых, в состав глоссария или списка терминов включают только те изречения и обороты, которые непонятны простому читателю или пользователю информации. То есть в данном случае происходит разъяснение, преобразование информации с целью упрощения восприятия отдельно взятых словесных единиц и пр.

В-третьих, терминологический словарь будет соответствовать определённой научной плоскости или тематике, содержать в себе конкретные термины, а не все неизвестные составителю слова. То есть в данном случае можно отметить тематическую или научную приверженность сборника с акцентом на определенную плоскость, направление и пр.

Таким образом, терминологические словари имеют упорядоченный вид с акцентом на определенное слово и его определение, разъяснение. Объем данного набора напрямую зависит от выбранной тематической и научной принадлежности, насыщенности профессионального и научного словесного состава, количества используемых на практике или конкретным автором категорий и пр. Рассматриваемому сборнику или перечню слов свойственна конкретная хронология отражения данных, описательный и информационный характер, а также «списочный вид».

Виды и сфера применения терминологических словарей

Терминологический словарь – это не просто свод терминов и их расшифровка. Как показывает практика, вариаций и форм таких сборников множество.

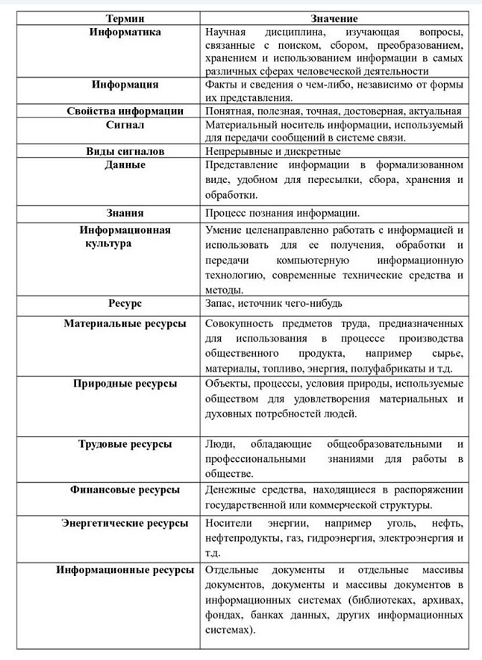

|

Вид терминологического словаря |

Описание, предназначение |

Сфера применения |

| Алфавитный | Список терминов и их расшифровка происходит в алфавитном порядке. Все узкие категории располагаются в списке по алфавиту (с какой буквы начинаются и пр.). | Классические терминологические и иные словари, глоссарий к студенческой работе |

| Хронологический | Список узких категорий располагается в том же порядке, в котором был употреблен в научной или научно-исследовательской работы | Диссертации, монографии, дипломная работа и пр. |

| Описательный или информационный, лексический | Простое, лаконичное и понятное для среднестатистического пользователя термина | Научная или профессиональная среда, разъяснение нюансов |

| Профессиональный или научный | Все собранные в сборнике термины соответствуют конкретному направлению деятельности, отрасли, науке или профессии | Научная работа, профессиональная деятельность (практика) |

| Грамматический | Подчеркивает правильное, корректное написание терминов с их кратким изъяснением. Уточняется специфика постановки ударения в словах. Возможно отражение однокоренных слов и пр. | Учебная деятельность, научная среда |

| Словарь синонимов | К каждому термину приводится список аналогичных по смыслу и сути оборотов и категорий. С помощью такого словаря легко найти «подмену» термину, проще его описать или изъяснить, устранить речевые ошибки в тексте исследования | При изучении предметов (лекции и семинары), выполнении студенческих и научных работ |

| Переводной | В данном случае отражается определенный термин с переводом на иностранный или иной язык. Как правило, такие сборники рождаются на основе перевода иноязычных категорий на русский язык | Преимущественно научная среда, при выполнении научных работ и научных статей, реферативных переводов и пр. |

| Бумажный и электронный | В зависимости от вида представления информации и сборника. Бумажный вариант предполагает полноценную обычную брошюру или книгу с перечнем слов, а электронный – онлайн-словарь, который можно найти только в цифровом виде и воспользоваться при помощи гаджета, ПК | Повсеместно |

Указанная градация терминологических словарей далеко не исчерпывающая. Но как мы видим, в зависимости от вида сборника терминов может разниться миссия, сфера применения и его наполнение, структура и содержание.

Как можно заметить из выше представленной таблицы, одни словарь прояснять суть слов, другие – правильность и корректность написания и произношения, третьи — особенности перевода иностранных терминов на русскоязычный научный вариант, другие – помогут подобрать наиболее подходящие и простые для восприятия синонимы и пр.

Поэтому каждому исследователю или студенту перед использованием важно определить принадлежность термина к определенной касте (науке, отрасли или профессии и пр.), а затем потребность и нем и необходимость определённого разъяснения, «подмены» и пр. Только при грамотном поиске терминологического перечня удастся понять и осознать суть неизвестного термина и научиться грамотно его применять в собственных проектах и профессиональной, повседневной жизни.

Обратите внимание, что терминологические словари полезны для каждого читателя и пользователя любой литературы, так как они прояснять суть сложных или непонятных слов, терминов, облегчая их восприятие и расширяя словарный запас и кругозор человека. Поэтому данными сборниками и списками пользуются как школьники, так и студенты, исследователи, ученые и просто практикующие специалисты при выполнении различных заданий, работ, проектов и пр. Фактически они употребимы и уместны на повсеместной основе, но в определённых обстоятельствах – когда необходим уточнить отдельные моменты, устранить пробелы в знаниях и т.д.

Правила подготовки терминологических словарей и глоссариев

Подготовить список терминов (глоссарий к курсовой, дипломной или научной работе), самостоятельных терминологический словарь непросто. В данном случае важно руководствоваться рядом правил.

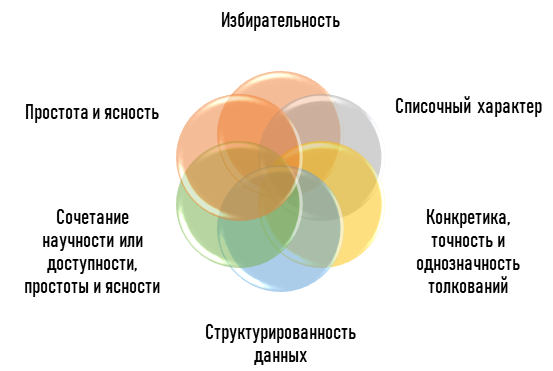

- Избирательность.

Автору или составителю предстоит не просто выписать все подряд научные и сложные термины, а определить их тематическую приверженность, научную принадлежность, частоту применения и пр. То есть в одном списке будут отражаться не просто новые или непонятные для составителя категории и обороты. В данном деле важно определить спектр или круг их применения: тема, научная парадигма, профессия (специальность или отрасль) и пр.

Как правило, терминологические словари посвящаются словесным оборотам и единицам, свойственным конкретной научной плоскости, дисциплине. Если же индивид намерен сформировать глоссарий, то в этом деле избирательность будет предельно чёткой и ограниченной — выписываются только те слова, термины, которые были употреблены им при написании НИР.

Принцип избирательности предполагает, что все собранные слова в одном перечне будут связаны научной, профессиональной или тематической принадлежностью.

- Сочетание научности или доступности, простоты и ясности.

В терминологическом словаре или глоссарии индивиду предстоит комбинировать строгий, сложный научный язык с простым формальным писанием сути термина. То есть здесь будет иметь место научная категория и описательный, разъяснительный характер («перевод» термина на более простой и понятный для пользователя язык). Притом правила академического письма никто не отменял. Все описания, детали, обзор слов производится в сдержанном, безэмоциональном виде.

- Списочный характер.

Формирование терминологического словаря происходит в виде классического перечня, где будет приводиться термин и его разъяснение. Никаких глав, разделов, подпунктов при подготовке глоссария не требуется. Достаточно лишь грамотно расположить все слова с учетом логики: либо в алфавитном порядке, либо в хронологическом (по аналогии с употреблением в тесте исследования, студенческой или научной работы и пр.).

Терминологический словарь формируется по принципу термин – описание (разъяснение, толкование). Градация слов может быть разбита лишь на формальные блоки: по буквам алфавита (для отражения каждого блока в оглавлении и пр.).

- Конкретика, точность и однозначность толкований.

Терминологический словарь – это единственный достоверный и качественный первоисточник, использование которого при выполнении НИР не должно порождать необходимость перепроверять данные. Поэтому при формировании глоссарий или списка терминов важно, чтобы значение описываемой категории совпадало с описанием (сутью) в других словарях, расшифровывалось строго однозначно, точно.

- Структурированность данных.

Казалось бы, о какой структуре в терминологическом словаре идет речь, если здесь фактически отсутствуют какие-либо требования по разбивке данных на главы, параграфы, тематические блоки и пр. На самом же деле, даже в глоссарии или списке профессионализмов, научных категорий принято придерживаться единой структуры. Она предполагает единство отображения данных по принципу «термин – описание – образец» и пр.

То есть все заявленные слова будут иметь сначала научное обозначение или формулировку, затем разъяснение и после пример употребления (по усмотрению составителя словаря). Притом одна и та же схема будет применяться ко всему терминологическому словарю, каждому термину. Благодаря единству структуры и подачи данных в глоссарии или списке профессионализмов, научных оборотов можно отметить монотонность в их интерпретации.

- Простота и ясность.

Реализация этого правила предполагает, что описание или разъяснение сложных, непонятных или научных категорий должно производиться на доступном для простого пользователя языке, но в жестких языковых рамках: грамотно (орфографически и лексически), обзорно или описательно (важно растолковать значение слова и возможности его употребления в разных контекстах и пр.), всестороннее раскрытие (обозначение всех существующих понятий и пр.).

То есть после прочтения термина в специальном словаре пользователь должен легко и оперативно восполнить пробелы в знаниях, разобраться в значении и пр.

Таким образом, терминологические словари формируются с акцентом на определенную нишу (наука, отрасль профессия или тема исследования, проект), носят точечный и предельно точный характер, растолковывая сложные обороты и слова и облегчая участь авторов в подборе более доступных для восприятия категорий.

Схема формирования терминологического словаря при подготовке студенческой или научной работы

Выполнение сложного или наукоемкого исследования требует от автора не просто применения специальных научных терминов, но и умение их грамотно преподносить в контексте, материале, а также толковать в ходе защиты. Чтобы упростить изучение и оценку студенческой или научной работы, исследователю предстоит сформировать список терминов. Если данный перечень является частью НИР, то он называется глоссарием.

Перед тем, как приступить к составлению терминологического перечня, автору предстоит тщательно изучить соответствующий труд (где они были употреблены). В ходе вычитки необходимо выделить узкоспециализированные, сложные и непонятные термины. Учите, что далеко не каждое специфическое слово должно входить в состав глоссария или словаря научных/профессиональных терминов. Важно выделить лишь самые специфические, непонятные простому пользователю обороты и категории, достойные уточнения и разъяснения.

Чаще всего в состав глоссария или терминологического словаря выносятся редкие, сложные слова и категории. В отдельных случаях допускается отражение часто употребляемых общенаучных категорий.

Второй этап по подготовке терминологического перечня – определение логики, хронологии отражения слов. В данном случае уместно два сценария: алфавитный (по первым буквам терминов), последовательное отражение категорий – по аналогии и последовательности употребления в основной части проекта.

Самый простой вид – алфавитный, но хронологический способ приемлем лишь в студенческих и научных работах при подготовке глоссария. В терминологических словарях, как самостоятельный научный переплет, используется алфавитный способ.

Третий этап – подбор или корректная, точная и однозначная формулировка значения слова/оборота. Для этого придётся изучить массу литературы, различных словарей и пр. Если у термина имеется несколько разных трактовок, то важно привести все варианты. При подготовке глоссария – достаточно указать только то значение, в котором слово было употреблено в основной части НИР.

Четвертый этап – оформление терминологического раздела или словаря. Глоссарий подлежит выделению в отдельный раздел студенческой или научной работы с соответствующей нумерацией. Непосредственно научная категория может быть выделена, а значение слова указывается согласно общим правилам оформления проекта.

В узкоспециализированном терминологическом словаре все термины располагается в алфавитном порядке, каждая страница подлежит сквозной нумерации. Научный или профессиональный термин указывается первым, далее следует его описание. Размер шрифта, формат и прочие особенности следует уточнять в типографии или редакции, издательстве, которое будет выпускать в свет брошюру. В отдельных случаях оно может носить свободный характер.

Самый простой способ оформления глоссария – в виде таблицы, где каждый из столбцов выполняет определенную функцию. Например, первый – выделение слова, второй – разъяснение, толкование, третий – образец применения и пр.

Также допускается сугубо текстовая подача данных, но по единой схеме: термин – определение — образец и пр.

Учтите, что количество слов в глоссарии не может быть меньше 5-10, а в терминологическом словаре присутствует свыше сотни наименований и категорий.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Ошибки при формировании глоссария или терминологического словаря

Самая грубая ошибка – некорректное отражение термина в глоссарии: наличие грамматических, орфографических. Согласитесь, что составитель должен преподносить отобранные слова качественно: корректно, точно, правильно. Ошибки в словаре или глоссарии недопустимы. Их наличие моментально подрывает авторитет автора и вызывает массу вопросов относительно качества НИР.

Не менее распространённой огрехой при подготовке терминологического списка является некорректное восприятие и некорректная интерпретация значения слова. В данном случае все зависит от качества подготовки автора. Важно предельно точно разобраться в каждой категории, определить однозначное разъяснение и описание, учесть соответствующие толкования в других первоисточниках и словарях и емко, просто, сдержанно преподнести соответствующую словесную единицу.

Третьей ошибкой при формировании глоссария или терминологического словаря является включение в него базовых и общенаучных категорий. В состав данного раздела или брошюры целесообразно выносить лишь сложные, непосильные для текущего уровня подготовки автора НИР категории, несвойственные типичному или повседневному, частому употреблению в соответствующей нише.

Четвертая ошибка в формировании глоссария – превышение допустимых лимитов. Средний объем глоссария составляет от 10 до 25 слов. В случае превышения указанной границы, необходимо готовить терминологический словарь или выносить глоссарий в отдельный документ (с отдельным титульным листом и пр.).

Пятая ошибка – отсутствие в тексте основной работы (курсовой, дипломной или научной) ссылок на глоссарий. При формировании терминологического списка с пояснением категорий, их основной части можно убрать пояснение соответствующих оборотов, но в обязательном порядке следует отметить ссылку или сноску на раздел с соответствующим толкованием, описанием и пр. На каждый термин, вынесенный в глоссарий, должна присутствовать соответствующая отсылка.

Шестая ошибка при подготовке терминологического словаря – плагиат. При формировании описания специально вынесенных слов, важно самостоятельно описывать значение каждой категории. Копировать толкование из других проектов словарей недопустимо (притом оно негативно скажется на уникальности всего проекта).

Таким образом, подготовка терминологического словаря или глоссария потребует от составителя внимательности, разборчивости и ответственности.

Мурманская область

• Создание автономной некоммерческой организации высшего и дополнительного профессионального образования «Кольский академический университет».

• Создание учебно-научно-производственного рыбо-хозяйственного комплекса в Мурманской области.

• Создание и развитие государственного областного учреждения «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

• Создание Аналитического центра наноматериало-ведения коллективного доступа в Апатитах.

• Создание национального резерва стратегических материалов с системой долговременных хранилищ.

• Создание индустриально-технологического парка «Алакуртти» (углубленная деревообработка и домостроение, изготовление и монтаж металлоконструкций, производство строительных материалов,

рыборазведение и рыбопереработка, туристический и гостиничный бизнес). • Создание центра передовых технологических исследований в области глубокой переработки гид-робионтов.

В заключение необходимо отметить, что работа над проектом «Стратегии комплекса НОИ СЗФО» продолжается, а ее завершение станет существенной ступенью на пути реализации задачи формирования инновационной экономики на Северо-Западе России.

Литература

1. Основы инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы // Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 881 «Об Основах инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы».

< о

<

<

Принципы разработки терминологического аппарата современного российского профессионального образования

УДК 377

Е.Ю. Есенина

старший научный сотрудник Центра профессионального образования ФГУ «Федеральный институт развития образования» (г Москва), кандидат педагогических наук

Вопрос единства терминологии всегда возникает при существенном изменении (обновлении) положений науки и реалий практики в той или иной сфере человеческой деятельности. И проблема терминологического аппарата российского профессионального образования в настоящее время приобрела особую актуальность именно по этой причине. Появилась необходимость в обосновании новых принципов терминосистемы, отвечающей потребностям разработки профессиональных и образовательных стандартов и способствующей сближению сфер труда и образования в России.

Последние пятнадцать лет развития нашей страны — время существенных общественно-политических и социально-экономических изменений, сформировавших новые требования к организации труда и уровню подготовки работников в России. Упал спрос на неквалифицированный ручной труд, стерлись

границы между многими профессиями. Повышение ответственности за качество работы, мобильность, гибкость, готовность к изменениям, коммуникационные умения при общении внутри коллектива и с клиентами — вот далеко не полный список качеств, которыми должен обладать современный специалист. В этих условиях потребовались новые способы описания требований сферы труда и новые цели и методы подготовки выпускников системы профессионального образования.

Изменению целей профессионального образования в России способствуют также интеграция и гармонизация с европейским образовательным пространством, в частности Болонский и Копенгагенский процессы. В России явственно заметны общемировые тенденции развития профессионального образования, неразрывно связанные с экономическим развитием страны. Это изменения в системе руководства образованием, что выражается в обеспечении роста самостоятельности и ответственности образовательных учреждений, в расширении их прав, во включении в управление ими общественности. Это изменения в системе финансирования: выделение средств на осуществление образовательных программ, дающих реальные результаты, передача образовательных учреждений профессионального образования в ведение субъектов РФ, привлечение работодателей к участию в их финансировании. Но главное — это изменения в самом подходе к формированию содержания образования.

Современное профессиональное образование (как в России, так и в мире в целом) характеризуется обращением к новой парадигме, основанной на компе-тентностном подходе, который предполагает конкретную формулировку целей обучения как компетенций, востребованных в профессиональной деятельности современного специалиста и осваиваемых студентом. Тем самым он обеспечивает соответствие подготовки запросам рынка труда, а значит, повышает конкурентоспособность выпускников, эффективность их профессиональной адаптации и деятельности. Смена парадигмы продиктована потребностью экономики в новом поколении квалифицированных работников, способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка труда и продолжать профессиональное развитие и образование (т. е. следовать принципу «образование в течение всей жизни»).

Сегодня в России идет процесс модернизации Национальной системы квалификаций, где первым шагом становится разработка Национальной рамки квалификаций и профессиональных стандартов, которые и должны дать четкое описание требований работодателей к подготовке работников и стать основой образовательных стандартов. Однако, при отсутствии на сегодняшний день профессиональных стандартов в большинстве областей профессиональной деятельности, смене парадигмы профессионального образования внутри России способствует концепция новых федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования, которая опирается на положение о необходимости участия работодателей в разработке стандартов [1].

Совершенно очевидно, что сближение и взаимодействие между сферами труда и образования необходимы и неизбежны. Постепенно складывается и нормативно-правовая основа для этого. Достаточно назвать постановление правительства РФ от 21 января 2005 г № 36 «Об утверждении Правил разработки, утверждения и введения в действие государственных образовательных стандартов начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования»; Соглашение о взаимодействии Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей от 25 июня 2007 г.; федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования»; федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры ГОС».

В ходе работы по созданию профессиональных и образовательных стандартов уже складывается своя терминология. Но, к сожалению, многолетняя разобщенность сфер труда и образования до сих пор не преодолена, о чем свидетельствуют термины, используемые в макетах тех или иных стандартов, определения этих терминов и степень их соответствия друг другу. Существуют значительные отличия в трактовке терминов и в макетах федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования, с одной стороны, и федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования — с другой.

Набор определяемых понятий и их трактовка в обра- < зовательных и профессиональных стандартах сущес- о твенно различаются. В частности, понятие «область □ профессиональной деятельности» в макете профес- к сионального и образовательного стандарта использу- □ ется для обозначения разных явлений; понятие «вид У трудовой деятельности» в макете профессионального т стандарта с некоторым допущением можно считать х синонимичным понятию деятельности по «профессии/ ш специальности» в макете образовательного; понятие ^ «трудовая функция» в профессиональном стандар- ^ те эквивалентно понятию «вид профессиональной деятельности» в образовательном и т. д. Подобные 2 примеры можно продолжить [2—5]. >

Предполагается, что профессиональные стандарты ^ станут основой для разработки образовательных. н Работа по их созданию ведется с единых концеп- с= туальных позиций и базируется на функциональном ^ анализе деятельности с учетом описания квалифика- ^ ционных уровней Национальной рамки квалификаций. о Продолжение такой работы, по нашему мнению, не- ^ возможно без единой для обеих сторон (сферы труда х и сферы образования) терминологической системы. о Именно поэтому разработка терминологического ап- д парата современного российского профессиональ- ^ ного образования — проблема не только собственно >х системы образования. И речь идет именно о раз- ° работке, поскольку она влечет за собой пересмотр ^ основных понятий профессионального образования х (таких, например, как «квалификация», «профессия») < и введение новых (например, «компетенция» и «ком- ™ петентность»). 1

Принципы разработки терминологического аппа- х рата профессионального образования основаны на ^ трех группах закономерностей, прослеживающихся ^ при анализе развития терминологии педагогической ^ науки и образования, в том числе профессионального, ^ в России и за рубежом. Это закономерности аксио- ^ логического, лингвистического и историко-педагоги-ческого характера. Все они тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Закономерности аксиологического характера, ведущие к изменению целей и подходов в системе профессионального образования и, как следствие, к изменениям в терминологическом аппарате, были уже подробно рассмотрены выше. Краткий обзор закономерностей лингвистического и историко-педа-гогического характера предпримем далее.

Изучением терминологии как таковой занимается языкознание. Однако многие положения этой науки оказываются неприемлемыми, когда речь идет о терминологии профессионального образования. В своем классическом определении термин — средство однозначного адекватного выражения специального понятия. Раздел лингвистики «Терминоведение» предъявляет строгие требования к термину: конкретность, нормативность, стилистическая нейтральность, точность, однозначность. Но требование однозначности (а значит, и точности) едва ли применимо к терминам профессионального образования, и вот почему: семантическое поле ограничено рамками той или иной науки, поэтому одни и те же термины, употребляемые в разных науках, иногда смежных между собой, различаются по значению (например, термины «внимание», «речь» в педагогике, психологии, физиологии и т. д.) [6]. Рост объемов информации привел к необходимости деления человеческого знания на теоретическое (собственно научное) и прикладное, практически ориентированное, причем в настоящее

< время наблюдается перевес в сторону последнего. о Задача науки открывать, описывать, объяснять, что

□ требует строгости и точности научного аппарата. Тем к не менее непознанного и принципиально нового оста-

□ лось не слишком много. Прикладное знание (техника, У технология, образование) призвано действовать: усо-m вершенствовать, развивать научные открытия — оно х ориентировано наэффективность решений, полезных ш в жизни. Педагогика и образование соотносятся как ^ наука и практика. Они решают разные задачи и у них ^ разные семантические поля.

Помимо этого в силу «публичности» педагогики и об-

£ разования на терминологический аппарат этой сферы

> неизбежно накладывается общественное, обыденное

ш

cl сознание, а следовательно, происходит взаимопроник-н- новение собственно терминов и общеупотребительной i= лексики, что приводит к некой относительности терми-^ нов, «нечистоте» семантического поля.

Появление новых терминов или обновление со-о держания старых обусловлено появлением новых g жизненных реалий. В этой связи целесообразно еще х раз подчеркнуть, что речь идет именно о разработке

0 терминологического аппарата профессионально-Q го образования, когда многие известные ключевые ^ термины и понятия получают новое смысловое на->х полнение. Предстоит разработка новой терминоло-° гической модели, принадлежащей к семантическому ^ полю, образованному на стыке сфер образования s и труда.

< Развитие единого общеевропейского образователь-Q ного пространства ведет к взаимодействию терми-

1 носистем разных языков в области профессиональ-х ного образования, сосуществованию общепонятной ^ интернациональной лексики и лексики, не имеющей ^ аналогов в других языках. Известные проекты по со-^ зданию многоязычных педагогических тезаурусов и ^ терминологических банков данных под эгидой ЮНЕ-v СКО, а также международных сообществ «Eurolex»,

«Termnet», «Asialex», «European Network of Terminology Information and Documentation Centres» направлены на терминологическое обоснование и закрепление концепции компетентностного подхода в профессиональном образовании.

Решение этой задачи в России осложняется тем, что ступени профессионального образования в нашей стране развивались разрозненно. Выполняя разные задачи, высшее профессиональное, начальное и среднее образование обладают на сегодняшний день разными терминосистемами, имеющими свои исторически сложившиеся особенности. В создавшихся условиях важно найти пути унификации терминологии всех ступеней профессионального образования.

При разработке новой терминологии следует опираться на уже имеющиеся знания, в частности на результаты исследований в области терминологии педагогической науки Б. Б. Комаровского [7], А. М. Новикова [8] и др. По определению Б. Б. Комаровского, термины (лат. terminus — «предел, граница») — точно ограниченные в научном и практическом смысле обозначения понятий [7, с. 5]. Ученый не разделял смысл термина на «научный» и «практический», но его определение дает ключ к решению современной проблемы терминологии профессионального образования: нужно найти предел, границу, в которых термин значим, функционален. И прежде всего необходимо вести речь именно о терминологическом аппарате собственно профессионального образования, а затем определить, на какой круг пользователей будет рассчитан его словарь.

С конца 90-х гг. XX столетия и по настоящее время было предпринято немало попыток создания словарей профессионального образования. Самая распространенная ошибка их составителей — безадресность и, как следствие, чрезмерно большое количество и смешение терминов самых разных семантических полей, в то время как их унификация возможна только на основе изучения реально функционирующей терми-носистемы, в данном случае — профессионального образования. Другой просчет состоит в том, что отбор и толкование терминов осуществляются исключительно в соответствии с представлением о них авторов, без учета возможных альтернатив.

Таким образом, складывается определенный перечень принципов разработки терминологического аппарата профессионального образования, на основании которых может быть составлен соответствующий словарь.

Первый принцип — практикоориентированность. Терминологический аппарат профессионального образования носит прикладной характер, равно как образование является прикладной сферой педагогической науки. В связи с объективными требованиями границы его семантического поля должны находиться на стыке образования и труда с учетом международной практики. Термины и понятия собственно научной сферы, не использующиеся активно в практике профессионального образования, должны рассматриваться отдельно. Словник должен обладать малым объемом и включать только самые важные термины и определения.

Второй принцип — функциональность — вытекает из первого. Необходимо изучение реально функционирующей терминосистемы по ступеням профессионального образования с учетом требований сферы труда. При этом нужна установка на будущее, чтобы терминология могла стать средством продвижения идей стандарта нового и следующего за ним поколения, способствовать развитию профессионального образования в русле сближения с требованиями работодателей. Таким образом возможно достичь определенной степени унифицированности терминов.

Третий принцип — системность. Необходимо обосновать место каждого термина в общей системе, выделить главные и проследить их связи с остальными, что даст возможность обосновать определения. Являются новыми или требуют переосмысления с учетом общеевропейских и собственно российских тенденций развития такие термины, как «компетенция», «компетентность», «квалификация», «модуль», «дисциплина», «работодатель», «основная профессиональная образовательная программа», «зачетные единицы», «результаты обучения» и др. Очевидно, именно они составят «ядро» словаря. Необходимо проанализировать их взаимосвязь и современное понятийное наполнение.

Наиболее спорными сейчас являются термины «компетенция» и «компетентность». Понятия, стоящие за ними, объединены причинно-следственными связями. На их определения влияют значения разных семантических полей: образования, психологии, экономики. Существуют разные их трактовки в английском языке, проявляющиеся даже в написании. Это не может не стать предметом отдельного изучения и отражения в будущем словаре.

Четвертый принцип — адресность. Словарь терминов должен иметь четкую цель, назначение и конкретных пользователей (в данном случае это разработчики стандартов (как профессиональных, так и образова-

тельных) и преподаватели учреждений профессионального образования).

Для удобства пользования словарем предлагается пятый принцип: тематическое расположение терминов и наличие алфавитного указателя. Тематический принцип будет работать на непосредственных адресатов словаря (прежде всего разработчиков стандартов) и позволит обратить внимание на толкование ключевых понятий, связанных с определенными разделами стандарта. Алфавитный указатель будет способствовать расширению круга пользователей. Словарь поможет всем, кто интересуется вопросами профессионального образования.

Безусловно, предлагаемый перечень принципов не претендует на полный охват предметной области и в процессе дальнейшего исследования может быть дополнен или скорректирован. Тем не менее, использование его в практической деятельности, по мнению автора, позволит достичь единого понимания терминологии и существенно ускорит процессы реформирования российского образования.

Литература

1. Постановление правительства РФ № 36 от 21 января 2005 г. «Об утверждении Правил разработки, утверждения и введения в действие государственных образовательных стандартов начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования».

2. Макет федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования // www.firo.ru.

3. Макет федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования // www.firo.ru.

4. Макет федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования // www.mon.gov.ru.

5. Макет профессионального стандарта // www.rspp.ru.

6. Реформатский А. А. Что такое термин и терминология. М., 1959.

7. Комаровский Б. Б. Русская педагогическая терминология: Теория и практика. М., 1969.

8. Новиков А. М. Развитие отечественного образования. М., 2005.

Новые элементы национальной системы квалификаций в управлении качеством подготовки специалистов

УДК 37.018.46

<

к

<

С. А. Иванов

старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН, федеральный эксперт Национального фонда подготовки кадров приоритетного национального проекта «Образование», кандидат экономических наук, доцент (г Санкт-Петербург)

Одна из наиболее серьезных проблем российской экономики — нехватка квалифицированных кадров специалистов и особенно рабочих. Решению этой проблемы препятствуют многие факторы, в том числе устаревшие государственные стандарты профессионального образования, отсутствие системы сертификации квалификации выпускников, слабая связь предприятий с учреждениями, готовящими кадры в регионах. Однако есть основания надеяться, что положение в скором времени изменится. Этому будут способствовать принятые в последние годы правительственные решения и разработанные во исполнение этих решений важные нормативные и регулирующие документы, заложившие основу новой национальной системы квалификаций.

Старт работе дало Постановление правительства РФ № 36 от 21 января 2005 г. «Об утверждении Правил разработки, утверждения и введения в

действие государственных образовательных стандартов начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования», которым правительство закрепило требование учета мнения работодателей при разработке образовательных стандартов всех уровней профессионального образования. В развитие этого постановления, а также во исполнение Поручения правительства РФ от 25 мая 2005 г. АЖП 4-2534 и Поручения президента РФ о разработке профессиональных стандартов, повышении качества профессионального образования и обеспечении его соответствия запросам рынка труда [1] между Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Минобрнауки России 25 июня 2007 г. было заключено Соглашение о взаимодействии.

Данным соглашением стороны договорились о сотрудничестве в вопросах формирования содержания профессионального образования, а также в определении роли и степени участия каждой из сторон в этом процессе. В частности, РСПП взял на себя обязательства по «организации разработки с участием отраслевых объединений работодателей и профессиональных сообществ профессиональных стандартов, включая соответствующие отраслевые системы квалификаций», по «привлечению Минобрнауки России к экспертизе основополагающих документов по разработке профессиональных стандартов и к участию в

Раздел: Теория журналистики и СМИ

Специалисты по теории журналистики разных стран при подготовке публикаций пользуются все большим количеством понятий из разных наук, не всегда давая им строгие определения и не обозначая их место в системе науки. Представляется, наступило время анализа терминологического аппарата при строгом определении каждой категории. При этом чрезвычайно важно двигаться к выработке обновленной системы понятий аппарата теории журналистики, особенно в связи с разработкой новых стандартов образования. Эта статья — попытка разобраться в некоторых вопросах терминологии, исходя из понимания журналистики как «системы средств массовой информации».

Ключевые слова: журналистика, средства массовой информации, массовая информация

Развитие науки постоянно требует содержательной, а потому и терминологической модернизации — введения новых терминов, изменения содержания устоявшихся (расширения или сжатия), уточнения соотношения между используемыми терминами. При этом важно стремление к хотя бы более или менее однозначному употреблению разными специалистами вводимых (и даже привычных) терминов и т.д. Терминологические проблемы остро затронули в последнее время и нашу науку.

Возникший как единое отделение, а потом развертывавший свою структуру факультет журналистики объективно нуждался в дифференциации отделений и, соответственно, выпускающих и общефакультетских кафедр. Возникли кафедры (и отделения) периодической печати, радио, телевидения, потом теории СМИ и медиаэкономики, новых медиа и коммуникации, некоторые другие. Развивались общефакультетские — истории журналистики и литературы (российской и зарубежной), социологии журналистики… Не управляемые как единый механизм, они постепенно автономизировались, а первоначальные связи становились все слабее. Живя в разных сферах «медиапроизводства», кафедры все более базировались и на автономной терминологии.

Этому способствовали два процесса. Первый — все большее знакомство с зарубежными работами и заимствование в них новых подходов и, соответственно, терминологии. (Стоит заметить, что зарубежные исследователи, развивая свои концептуальные идеи, стремились едва ли не «во что бы то ни стало» представлять их в «индивидуализированном» своеобразном терминологическом обличии.) Второй (органически связанный с первым, а точнее — выступивший как его методологическая основа) — витающие в воздухе науки и захватывающие все больше научного «пространства» новые подходы. Если многие века знания прирастали в силу все большего проникновения в «тайны» природы с помощью классических подходов, то в XX в. и в общественных науках все большее значение приобрели неклассические идеи, а на современном этапе появились постнеклассические формы знания (в частности, например, синергетика). В сфере литературоведения и вообще искусствознания этому соответствует постмодернизм. Отказ от классических и неклассических подходов (который ничем не оправдан, так как остаются области, вполне адекватно исследуемые и описываемые на этой базе) приводит к тому, что в научном «пост»-творчестве наряду с высокими достижениями появились и произвольные наслоения, своего рода научные фэнтэзи. Хотя, понятно, всякая фантазия содержит какие-то «частицы» подлинности.

Вот и в нашей науке ситуация складывается похожая.

Притом ситуация обостряется еще и в связи с тем, что пришло время создания новых стандартов обучения, а на их основе — составления новых учебных планов. Разработчики — одни с понятным энтузиазмом, другие с не менее понятной осторожностью — взялись за дело, но «побеждает», скорее, сторона, которая связывает обновление содержания обучения со значительным использованием новой терминологии, причем под новые термины создаются даже новые программные разделы (хотя сначала должны быть новые содержательные идеи, а уж потом поиск адекватных терминов). При этом многие новые термины не имеют ясного общепринятого содержательного «наполнения» и нечетко увязываются, а нередко вступают в конфликт с устоявшимися и давно принятыми в науке.

Отсюда одна из важных задач — терминологический анализ вводимых новых общих понятий (категорий), их содержания и роли в научном знании и преподавании. Особо надо выделить проблему связей между терминами — ведь они в совокупности должны составлять своего рода скелет науки. А к этому путь труден, и не случайно из высоких кабинетов раздаются предложения о необходимости методологического анализа как устоявшихся, так и вновь вводимых категорий.

Следует перечислить основные из важных категорий науки о журналистике. Некоторые были относительно ясно определенными, и справки о них можно найти в энциклопедии (журналистика, публицистика, жанры и др.). Другие пришли достаточно давно и используются пока как синонимы к привычным (средства [массовой] коммуникации, средства массовой информации, массмедиа). Третьи включены в научный оборот (дискурс) недавно (медиа и новые медиа со многими производными — медиатизация, медиахолдинг, медиаконтент, медиаэкономика, медиаменеджмент и др.). Притом все три группы терминов явно (одни), неявно (другие) живут в «туманной» атмосфере пересмотра, в значительной мере частичного. И потому все время приходится сталкиваться с «плывущим» содержанием, а это приводит к тому, что многие термины применяются в нечетком понятийном обличии.

И не случайно многие «старые» и «новые» термины используются в разных работах без ясных определений и в разных значениях. При этом переплетаются как объективная необходимость в развитии терминологической базы, так и субъективные (порой даже субъективистские) стремления «выделиться». Отсюда не только трудности во взаимопонимании между специалистами, но и серьезные осложнения в формировании представлений студентов. Все это требует внимания научного сообщества, анализа ситуации, результатом которого для начала должно бы стать понимание проблемы и первые шаги к согласованным решениям.

Журналистика существует пятое столетие. Журналистское образование — второе. А если захотим узнать из БРЭ, что такое «журналистика», то с удивлением и горечью узнаем, что в этой энциклопедии нет соответствующей статьи. «Журнал» — есть, «журналистики» — нет (а в прежних изданиях была). Почему? Причины могут быть разными, но для нас, работающих в организации, которая своим предшественником имеет сначала курсы журналистики, а затем Институт журналистики, ГИЖ, КИЖ, а с 1947 года названа сначала отделением, а через несколько лет факультетом журналистики, понятие «журналистика» в каком-то смысле священно. Конечно, сама журналистика за столетия претерпела множество глубинных трансформаций и журналистское образование тоже. Между тем термин «журналистика» все чаще заменяется на СМК, СМИ, mass media и т.д. Причем сама журналистика для специалистов (особенно зарубежных) превращается в часть или раздел mass communication theory, media studies, теории коммуникации (или массовых коммуникаций), коммуникативистики, будучи «поселенной» под одной крышей вместе с кино, театром, книгой, даже комиксами и др. информационными продуктами без строгой структурно-концептуальной связи между ними. Разве то, что все эти продукты «коммуницируются», передаются в разного типа аудитории, делает их единым предметом изучения и соответственно построения теории? И в теориях коммуникации (медиа) суть журналистики часто (экстремистски?) сужается и сводится к сумме текстов — общественно-политического контента. Не путаются ли при этом два термина — журнализм и журналистика (творческая деятельность по созданию контента для журналов, газет, радио, телевидения, кибержурналистики и журналистика как многогранный социальный объект)?

Представляется, что не требует доказательств положение, что журналистика — особый социальный институт наряду с институтами власти и управления, экономики, образования, культуры etc. И как всякий социальный институт действует, подчиняясь законодательным и подзаконным актам — от Конституции до разного рода постановлений, принимаемых властными структурами. И журналистика, как и всякий социальный институт, — структурно сложный, но внутренне единый многогранный социальный объект. Естественно, возникла и теория журналистики, рассматривающая все ее многочисленные ипостаси, необходимая в своей целостности и автономности для подготовки кадров.

Однако и в российских официальных документах (не говоря о международных) есть терминологические сложности. По Конституции РФ «гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». Первый закон, касающийся журналистики, назывался «Закон о печати и других средствах массовой информации», действующий — это «Закон о средствах массовой информации». Непосредственно регулирующий орган — Министерство связи и массовых коммуникаций, в структуре которого есть Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Ситуация даже на первый взгляд выглядит странной. Печать (не периодика, а «вся» печать) то является отдельной частью СМИ (печать и другие СМИ), то оказывается безоговорочно включенной в СМИ, то — по соседству с массовыми коммуникациями или их частью. А радио, телевидение вроде бы оторваны от печати и включаются то в систему СМИ, то в систему массовых коммуникаций. А кибержурналистика во всех ее многообразных формах рассматривается отдельно как совокупность «новых медиа». Упрекать законодателя и специалистов, создающих и пользующихся каждый по-своему все множащимися понятиями и живущими в этой неразберихе, нельзя — за нее «отвечают» недостатки в разработке теоретического, а затем и произвольного использования терминов в практике знания.

Знания о чем? О журналистике, ее законах и роли в социуме. А с клубком понятий надо спокойно разбираться, стремясь (хотя это в полной мере невозможно) в перспективе к желаемой терминологической согласованности.

А с чего начать? Предлагаю — с принятой в моих работах начальной характеристики «Журналистика как средства массовой информации».

С одной стороны, эта формула отсекает научно-теоретическую, научно-техническую, научно-медицинскую, научно-агрономическую и всякую другую научную журналистику, а также, разумеется, издания по кулинарии, тенденциям моды etc (хотя не надо забывать, что там могут быть и массово-информационные мотивы).

С другой стороны, теперь становится все более очевидным, что массовая информация «получает прописку» и чувствует себя достаточно комфортно на всяких других платформах, носителях и способах доставки аудитории. Хотя соревноваться с газетами, журналами, радио, телевидением, кибержурналистикой им не под силу и сейчас, и в будущем. Но именно здесь и лежит одна из острых граней терминологической проблемы.

Поэтому, думается, надо разобраться с понятием «средства массовой информации». А начать стоит, кажется, не со «средств» (это впереди) и даже не с «массовой» (это тоже потом), а с «информации».

Слово «информация» пришло во все европейские языки из латинского в значении сведения, сообщения, изложение. Так и пользуются этим словом столетия. Но в журналистике сложилась какая-то странная ситуация. Одно время журналистику называли «средствами массовой информации и пропаганды». Затем от «добавки» «и пропаганды» избавились. Следовательно, все в журналистике — информация. От названия до выходных данных. Но давным-давно журналистские тексты поделили на «информационные жанры», «аналитические жанры», «художественно-публицистические жанры». По-видимому, информация это только фактические сведения. Но разве аналитика и публицистика на имеют фактической базы? Да и хороший репортаж — это не только «картинка» фактов.

Странная ситуация: с одной стороны, все, несомое журналистикой а аудиторию, — информация, но с другой — не все в журналистике информация… Привычные противоречия — и ничего с этим не поделаешь.

Больше того, стожившиеся в середине XX века основы общей теории информации должны бы заставить пересмотреть журналистов привычные представления об информации в принятых ими значениях. Во-первых, нет ничего в журналистике, что неинформация. Во-вторых, оказывается, информация — не просто всякие сведения фактического или обобщающего характера. Ведь даже в латинском языке было еще значение «разъяснение». Ведь структура слова in-forma-tio подсказывает, что сообщение как бы внедряет в получающего информацию не только сведения, но и наводит какой-то порядок в его представлениях. До поры это было скрыто в слове, но теория информации выстроила строгую систему представлений, с которой теория СМИ до сих пор не в ладах.

Будем исходить из самого простого представления: есть некие объекты и явления действительности, с которыми познакомился журналист и хочет (осмыслив, обработав и структурировав материал в какой-то знаковой системе) передавать этот текст в аудиторию. Если он принят и опубликован, то информационный процесс как будто бы закончен. Таково, по крайней мере, распространенное представление. Но это не так. Приблизительно в то же время, когда создавалась теория информации (К. Шеннон), было сформировано представление (пусть несколько упрощенное) о процессе передачи информации: кто, по какому каналу, кому, что, с каким эффектом (Г. Лассуэлл).

Значит, проблема не только в том, чтобы создать произведение и опубликовать его. Надо еще перед написанием и публикацией подумать, кому текст адресован, понять, нужен ли его контент предполагаемому «потребителю», добиться его доступности (все это в целом — информационная насыщенность текста), а потом проверить, дошел ли текст до аудитории, как и насколько эффективно воспринят. Причем эффекты могут быть очень разными — функциональными и дисфункциональными, нефункциональными и афункциональными. Это в целом. А отдельные части текста могут также быть восприняты по-разному — соглашаясь, ставя вопросы, возражая etc.

Итожим: информация (точнее реальная информация) — это то в произведении, что «сработало» или, говоря строгим языком, что уменьшило энтропию в мире сознания аудитории, упорядочило и улучшило картину мира в ней, а остальное в тексте — это «шум», мешающий, а часто и нарушающий ее развитие.

Устаревшее понимание информации приводит чаще всего к неточному пониманию таких важных и для теории, и для практики терминов, как «информативность» и «информированность». Первый обычно трактуется как насыщенность текста новыми сведениями (мол, есть, что почитать, послушать, посмотреть). А второй — свидетельство того, что аудитория получила из разных источников огромное количество сведений и поэтому, мол, «все» знает и «обо всем» может судить. На самом деле это упрощающие и в значительной мере неверные представления.

Много точнее будет сказать, что информативность — результат «информационной насыщенности текста», наличие в произведении сведений фактического и интерпретирующего толка, которые позитивно «сработали» на мир сознания аудитории. А информированность — такое общее и целостное состояние мира сознания, которое позволяет ориентироваться в мире действительности и принимать верные (для себя!) поведенческие решения. Всегда ли они верны? И насколько?

Если с понятием «информация», оказывается, не все так просто, то с понятием «массовая информация» дело обстоит еще сложнее.

Понятно теперь, что в ходе развития общества возникали и возникают различные новые формы массовой информации, распространяемые не только по каналам журналистики. Эта проблема требует особого внимания. Но когда говорим: журналистика — это средства массовой информации, то вопрос о широком значении понятия «массовая информация» снимается, и массовая информация рассматривается в пространстве журналистики.

Терминологические сложности при этом возникают как на количественном, так и на качественном уровне понимания «массы» и, соответственно, «массового сознания». Термин «масса» употребляется во множестве областей и с разными оттенками значения (исходно — глыба, комок, кусок (лат.)). Но за сотни лет появилось множество оттенков смыслового наполнения слова — от значительного объема и тестообразного, полужидкого состояния вещества до большого количества, множества чего-либо. В жизни общества это — и широкие слои населения, и аморфная совокупность индивидов, и толпа, сборище, и публика, множество посетителей, и очередь за чем-либо etc, а также чернь, гурьба, ватага, орава… Человек массы часто рассматривается как человек без личности, «одномерный человек». Понятно, существуют разного типа массы, и важна проблема гомогенности/гетерогенности больших и малых, устойчивых и неустойчивых, контактных и неконтактных, спонтанных и организованных масс

А к «кому» (вспомним Лассуэлла) обращаются журналисты со своими текстами? Конечно, к массовой аудитории. Это не просто статистическая общность, есть «скрепы», возникающие в результате единства (пусть относительного) потребностей в информации.

Для журналистов, в зависимости от понимания ими того, с какими людскими «общностями» они стремятся «работать», возникают разные ситуации. Ведь можно обращаться к малограмотной толпе или образованной публике. К нежелающим получать какую-либо информацию, кроме развлекательной, а также вульгарноклубничной, или к стремящимся обрести верные социальные ориентиры, войти в мир культуры. Нетрудно построить и другие дихотомии.

В частности, с ростом количества грамотной аудитории создавались и рассчитанные на массовое — количественно — потребление тексты «массовой прессы», вскоре получившей нелестное название «желтой». А «желтизна» (термин идет от регулярно печатавшихся комиксов о приключениях yellow kid) такой прессы — итог ее стремления любыми средствами повысить тиражи и, соответственно, прибыльность. К сожалению, «массовая пресса» чаще всего понимается именно так. Как иначе получить миллионные тиражи?

Но все ли и всегда ли владельцы и редакторы желают видеть «своей» такого рода «массовую аудиторию»? Конечно, в жестких условиях рыночных отношений им надо позаботиться о доходности информационного предприятия. Но пути к этому бывают и другими — не только рост тиража.

Тут сразу возникают вопросы. Первый — количественный. Если обращаешься к «массовой аудитории» — значит, к большой количественно? Но количество ведь явление относительное. Газета тиражом в тысячу экз., выходящая в регионе, где потенциальная аудитория — 10—20 тыс. человек, разве не массовая? А газета с тиражом в 300—400 тыс. на страну в 150 миллионов уже вроде и не массовая?

А второй — и главный — качественный. Если газета собрала вокруг себя небольшой круг «думающей» публики и расширяет свое влияние за счет понимания живых нужд общества (так ведь было на рубеже 80—90-х годов), формируя активную общественность, готовую действовать, — это разве не массовая газета? И это касается также и ТВ, и РВ, и Сети.

Проблема, значит, в понимании сути и характера массовой информации и умении журналистов осознать, каковы истинные нужды общества и способности активно влиять на свою аудиторию, расширяя и возвышая ее, делая ее активной общественной силой.

О компетенции и таланте журналистов (понимании, умении и способности) — вопрос все-таки скорее не терминологический.

А вот понимание характера массовой информации составляет и для специалистов, и для журналистов не такие уж маленькие трудности. Если о массовом сознании благодаря известной книге Б.А. Грушина и некоторым другим работам, вышедшим позднее, известно уже многое, то с пониманием массовой информации дело обстоит сложнее.

Количественно массовую информацию часто рассматривают как сведения, распространенные в широких кругах населения. Дело же на самом деле не в том, на какую по величине массу рассчитано издание, если эта масса по своему составу невелика и «охвачена» информационными продуктами в большой части, то разве это не массовое издание?.. Значит, количественные характеристики массы аудитории в каждом конкретном случае могут быть очень различными (по Грушину, внутригрупповыми или межгрупповыми, или унигрупповыми). И поэтому охватывать от сотен до миллионов.

Суть же проблемы «массовости» — в характере предлагаемого информационного продукта. Во-первых, массовую информацию надо отличать от специальной (ведь школьный учебник может быть количественно весьма «массовым»), рассчитанной на специалистов или учащихся в их профессиональной функции, и от внутриличностной, интимно-закрытой (хотя журналисты нередко вторгаются в эту сферу).

Во-вторых, чтобы выполнять свои органические социально-ориентирующие задачи, массовая информация обязана действовать не только в сфере общественного мнения (хотя это первостепенная задача), но и в сфере политико-мировоззренческой, культуроформирующей и т.д., т.е. по всем азимутам, определяемым требованиями массового сознания как целостной «картины» мира настоящего, прошлого и будущего. Часто же массовое сознание специалистами видится только как общественное мнение.

И надо решительно противодействовать столь распространенным в обществе представлениям о массовой информации, массовой культуре, массовом сознании как объекте низменных примитивнопотребительских, вульгарно-попсовых, грубо-сексуальных информационных продуктов. А все «высокое» считают нужным лишь fur wenige для тех или иных слоев элиты. Это не просто неверное представление, а стремление видеть массу народа только как «чернь». И лишь немногие каналы стремятся сеять «разумное, доброе, вечное».

Теперь вопрос о средствах массовой информации. Наряду со средствами в одном ряду, представляется, надо рассматривать media, mass media, массовую(ые) коммуникацию(ии), теорию коммуникации(ий), mediatheory, коммуникологию и как некое обобщающее замещение теории журналистики — коммуникативистику.

Все эти термины испытываются на возможность их использования при формировании, как часто говорят, новой интегрированной науки.

Ведь в наше время, когда науки интенсивно дифференцируются, а нужда в совместном применении идей и подходов из разных наук к сложным объектам растет, создание коллективов исследователей и конструкторов разных специальностей не носит характера органической и «вечной» интеграции. И стремление к построению интегрированной науки кажется анахронизмом. Когда-то философия была «наукой наук» и включала знания самого разного характера — логику, этику, психологию и т.д. И постепенно эти знания формировались как самостоятельные области. Этот процесс никогда не закончится, ибо обнаруживаются все новые предметы исследования, требующие своего особого места в системе наук. То же происходило и в сфере журналистского знания. Из единого потока знаний выделялись специальные области — деонтология, этика, журналистское право, психология и социология журналистики, теория публицистики и т.д. При этом каждая из этих журналистских дисциплин возникает с активным использованием знаний множества других наук. Вот тут действуют законы интеграции, но совсем иначе, чем предлагаемое ныне формирование новой интегрированной науки.

Коммуникативистика, теория массовой коммуникации, медиатеория. Названия эти звучат хорошо, по-современному и вроде бы предполагают прорыв в сфере знаний. Но вот что получается: по наблюдениям И.Д. Фомичевой, зарубежные исследователи объединяют под одной «шапкой» очень разнородные объекты. Учебник «Media» (2002) рассматривает комиксы, книгоиздание, рекламу, агентства новостей, ПР и журналистику, газеты, журналы, радио, телевидение, кино, поп-музыку, новые технологии и СМИ. Иная картина в монографии «McQuail’s Mass Communication Theory». Тут (с некоторыми сокращениями) характеризуются книга и библиотеки, печатные средства — газеты и «принтинг пресс» (пьесы, песни, трактаты, сериальные истории, поэмы, памфлеты, комиксы, отчеты, проспекты, карты, плакаты, листовки, стенные газеты и «многое другое»), а также кино, кинопрокат и распространение кино по ТВ (эфирному и кабельному), видео, ДВД, спутниковое ТВ, РВ, Интернет. В других работах добавляют фотографии, телефон, даже компьютер… А если еще и включить воображение, то разве не следует к этим спискам добавить биллборды и перетяжки на улицах, речи через усилители на митингах и слухи, схемы метро и расписания поездов, словесные и изобразительные граффити на стенах и заборах по пути их движения и т.д. и т.п.?

Если же все это рассматривать серьезно применительно к науке о журналистике, то возникают сомнения в правомерности заменять названия — как общие, так и частные.

Сомнение первое. Уж как-то странно выглядят эти списки, собранные под «шапкой» media объекты не только не составляют систему, но их трудно назвать даже обычным «потребительским набором» вещей, необходимых аудитории. Это — пусть не обижаются создатели перечней — «свалка» разнородных явлений, так или иначе включающихся в коммуникационные процессы. Целостной, системной медиатеории, представляется, построить поэтому нельзя (может быть, пока?).

Следует устранить одно возможное и важное возражение. Ведь если теория коммуникации включает применительно, скажем, к ТВ кино, сериалы, использует ДВД, фотографии, компьютерную графику, не говоря уж о комиксах, памфлетах и множестве других информационных продуктов, то чем это не теория ТВ? Но все дело в том, что в коммуникологии — это перечислительный набор при, возможно, развертывании своей теории для каждого типа информационных продуктов, тогда как в теории ТВ все они подлежат четкой связи в рамках единой информационной политики, которая специфична для каждого канала и призвана сделать программу (скажем, дневную) цельной и даже в идеале — системной.

Сомнение второе. Этот вывод, по-видимому, напрашивается на том основании, что каждый из этих медиаобъектов имеет или предполагает свою собственную теорию. А это значит, что massmedia theory, коммуникология, коммуникативистика не могут, органически не способны формироваться иначе, как сборники теоретических разработок по поводу вполне самостоятельных специфических информационно-коммуникационных явлений.

Сомнение третье (и, пожалуй, самое глубокое). Термин «коммуникация» и производные идут от латинского communication (сообщение, передача) и communicare (делать общим, связывать). Коммуникация — это и пути сообщения (например, ж.д.), и технические средства связи (как теперь говорят, гаджеты — например, телефон), и акты общения (например, межличностная и массовая коммуникация). А media восходит к латинскому же mediator (посредник), отсюда медиация — процесс обмена информацией. Англ. mediate и связанное с ним mediation —посредник, посредничество.

Следовательно, если воспользоваться современной терминологией, коммуникация (пусть массовая, коммуникология, коммуникативистика), как и медиа (масс-, новые и т.д.), — все это hardware, гаджеты, технические, организационные и проч. Устройства для передачи информации. Как вагоны и платформы пассажирских или грузовых поездов, равно как и вся инфраструктура ж.д., создаются для того, чтобы можно было осуществлять перевозки грузов и людей, так и медийные и коммуникационные средства изобретаются, создаются и используются для того, чтобы их можно было «нагрузить» информацией — тем, что называют software. Конечно, в практике они связаны неразрывными узами, взаимопереходами. И это прослеживается в любой области творческой деятельности. Например, в строительстве судов.

Отсюда вовсе не следует, что невозможна специальная медиатеория или коммуникология (коммуникативистика). Наоборот, журналистам знаний в области hardware (например, для полного овладения всеми возможностями компьютерной техники) явно недостает. И нужны им книги и курсы лекций не для «чайников», а совсем другие, специально рассчитанные на журналистов (притом разных специальностей в «особицу»). Но соединять две теории (hardware и software) в одну — ошибочно. Хотя стремление к этому понятно в условиях удивительного роста возможностей ИКТ и понятного увлечения ими.

В заключение стоит напомнить, что в РГГУ есть Институт масс-медиа. Казалось бы, уж в этом институте должны быть и соответствующие направления обучения. Но. В структуре института — факультет журналистики с кафедрами журналистики, литературной критики; ТВ, РВ и интернет-технологий; творческие мастерские по фотожурналистике, учебным телепередачам, ТВ-режиссуре. Неизбежен вывод: массмедиа тем самым считается синонимом журналистики.

В области терминологии работы еще очень много, но ее фундамент — журналистика с огромными еще далеко не полностью вскрытыми возможностями и проблемами. Занимаясь ими в инновационном духе, мы будем развивать и терминологию.

Поступила в редакцию 10.09.2011