Проект «Фразеологический словарик нашего класса»

Рассчитан

на выполнение обучающимися 2 класса. Предполагаемый продукт проекта –

фразеологический словарик.

Цель: создать

условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие

знания о фразеологизмах и их значении из разных источников; учатся пользоваться

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у

себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации,

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, обобщения); развивают системное

мышление;

Задачи:

учить

понимать значение фразеологизма, правильно употреблять в речи; углублять знания

учащихся о фразеологизмах русского языка; отрабатывать навыки употребления

фразеологизмов в устной и письменной речи;

формировать

речевые, познавательные, творческие и коммуникативные компетенции обучающихся;

продолжить

работу над созданием мотивации учения и благоприятной эмоциональной среды;

развивать

умение работать в парах, навыки самоконтроля и самооценки.

Ожидаемый

продукт: словарь фразеологизмов с картинками.

Этапы:

1.

На данном

этапе определяем цель: создать фразеологический словарь.

2.

Гипотеза:

созданный словарь станет полезным пособием для развития речи.

3.

Сбор

информации: отбор и анализ

учебно-познавательного материала: повторение и систематизация знаний.

4.

Группировка заданий. Составление глав,

разделов, тем. Коллективная работа.

5.

Осуществление проекта. Изготовление страниц

словаря. Индивидуальная работа.

6.

Завершение работы над словарём. Оформление обложки, брошюровка.

Получение конечного продукта проектной деятельности.

7.

Презентация проекта.

Ход работы.

При изучении темы «Фразеологизмы»

ребята столкнулись с трудностями – не все обладали достаточно полными знаниями

о такой единице лексики. Класс заинтересовали вопросы: какие бывают

фразеологизмы, откуда они появились, какое значение имеют, где их можно применять.

Поэтому мы решили провести работу над этими вопросами, ответить на них. И в

результате составить свой словарь фразеологических оборотов.

При помощи библиотекаря и родителей

ребята собирали и анализировали информацию о фразеологических оборотах. Затем каждый

ученик 2 «Б» класса выбрал фразеологизм, с которым он должен был провести

работу: на листе формата А4 записать фразеологизм, его значение, пример применения

в речи, а так же проиллюстрировать прямое значение фразы. Этот лист в будущем

станет страницей словаря.

После того, как все листы

изготовлены, приступаем к изготовлению обложки: выбор оформления. Далее –

стадия брошюровки и словарь готов!

Презентация проекта прошла в

библиотеке, куда ребята и передали собственноручно изготовленный

фразеологический словарик.

Пример задания:

Как

курица лапой

На листе А4 записать фразеологизм, его значение, пример

использования в речи.

Нарисовать иллюстрацию к фразеологизму в его прямом смысле.

Лист располагать строго горизонтально, Левое поле 3 см.

Работу выполнить аккуратно, часть листа для записей

разлиновать!

Образец

выполнения:

|

Не забываем оставить левое поле 3 см для брошюровки. |

Как курица лапой- небрежно, неразборчиво, кое-как (писать , Вася |

|

«ЭТА СТРОГАЯ И ЗАГАДОЧНАЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА» ИЛИ СОЗДАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ПРОЕКТА «ЭРУДИТ – МАРАФОН УЧАЩИХСЯ»

- Авторы

- Файлы работы

- Наградные документы

Сопина А.В. 1

1НОУ Школа «Ника»

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Оглавление.

Введение………………………………………………………………………………………………………..3

Глава 1. Фразеологизм – единица языка и речи.

-

-

Что такое фразеологический оборот ?……………………………………………………5

-

Откуда в наш язык пришли фразеологизмы?………………………………………….5

-

Глава 2. Практическое изучение темы путём проведения эмпирического исследования

2.1. Изучение фразеологических оборотов, включенных в проект «ЭМУ»…….6

2.2. Результаты социологического опроса учащихся НОУ Школа «Ника»……..7

2.3. Создание фразеологического словаря проекта «ЭМУ» ……………………….9

Заключение…………………………………………………………………………………………………..10

Список литературы……………………………………………………………………………………….11

Приложения (5)

Приложение 1. Группы фразеологических оборотов по происхождению

Приложение 2. Образец опросного листа социологического исследования среди

учащихся начальных классов НОУ Школа «Ника»

Приложение 3. Результаты социологического опроса учащихся начальных

классов НОУ Школа «Ника»

Приложение 4. Фразеологический словарь, составленный из фразеологических

оборотов, которые встретились в конкурсе «ЭМУ»

Приложение 5. Иллюстрации некоторых фразеологических оборотов из

словаря проекта «ЭМУ»

Введение.

Я люблю участвовать в конкурсах! Это всегда интересно и познавательно, но не всегда хватает знаний, чтобы ответить правильно на все вопросы. Как оказалось, проблема нехватки знаний по некоторым темам возникает не только у меня.

В этом году она остро встала, когда ребята нашей школы решили принять участие в международном учебном проекте «Эрудит – марафон учащихся». На первом этапе конкурса несколько заданий были направлены на проверку знания значений фразеологических оборотов. Оказалось, многие из младшеклассников вообще не понимают значение фразеологических оборотов, не говоря уже о том, что не умеют употреблять их в своей речи.

Таким образом, тема исследования фразеологического состава русского языка является очень актуальной для учащихся начальной школы.

Так родилась идея нашего проекта – словаря фразеологизмов проекта «ЭМУ», который знакомил бы читателей не только со значением фразеологического оборота, но и с историей его возникновения в нашей речи. Оказывается, у многих из этих устойчивых выражений русского языка очень интересная история, о которой многие мои сверстники, к сожалению, не имеют представления.

Объект исследования – фразеологические обороты русского языка.

Предмет исследования – фразеологизмы, встретившиеся в проекте «ЭМУ».

Цель нашего проекта: проведя определённые исследования в области языкознания, изучить природу фразеологизмов и научиться на примере фразеологических оборотов, включенных в проект «ЭМУ», объяснять значение и употреблять фразеологизмы в своей речи.

Задачи проекта:

-

произвести поиск необходимой языковой информации о фразеологизмах;

-

выяснить источники происхождения фразеологизмов;

-

познакомиться с фразеологическими словарями русского языка;

-

составить свой словарь фразеологизмов;

-

создать мультимедийные ресурсы о фразеологизмах.

Для достижения поставленной цели мы использовали следующие методы исследования: наблюдение, социологический опрос, логический анализ, метод обобщения.

Отличительными особенностями данного исследования от других исследований по той же тематике является обращение к истории языка (фразеологических оборотов), используемых в проекте «ЭМУ».

План-график подготовки и реализации проекта:

|

октябрь |

1. Старт проекта. Обсуждение задач проекта, методов и способов работы. 2. Знакомство с данными науки о фразеологических оборотах. 3. Изучение источников происхождения фразеологизмов. |

|

ноябрь |

4. Участие учащихся начальной школы в проекте «ЭМУ». 5. Социологический опрос учащихся 1-4 классов. 6. Статистическая обработка данных, полученных в результате двух мониторинговых мероприятий. |

|

декабрь |

7. Составление словаря фразеологизмов. 8. Оформление иллюстративного материала. |

|

январь |

9. Оформление исследования. 10. Защита проекта на школьной НПК. |

Глава 1. Фразеологизм – единица языка и речи.

-

-

Что такое фразеологический оборот ?

-

Фразеологизм, или фразеологическая единица (от греческого phrasis – «выражение», logos – «учение») – устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию отдельной словарной единицы. Другими словами, это устойчивые сочетания слов, близкие по лексическому значению одному слову.

Очень важный признак фразеологизмов – их образность, яркость, эмоциональность. Используя такой оборот в своей речи, говорящий не просто называет предмет, явление, но и выражает свои чувства, свое отношение, дает свою оценку.

Существуют эти устойчивые сочетания на протяжении всей истории языка. Однако изучаться фразеологический состав русского языка стал сравнительно недавно.

Первым в России, кто обратил внимание на этот языковой пласт, был великий М. В. Ломоносов, который указывал, что эти устойчивые сочетания (обороты, выражения) должно включить в словарь русского литературного языка. Он говорил, что в этих «речениях» по-своему отражается жизнь нашего народа с очень далёких времён, в них выражен дух русского народа, его история, обычаи.

С конца XVIII века устойчивые сочетания стали объясняться в специальных сборниках и толковых словарях. Родился новый раздел о языке – фразеология.

-

-

Откуда в наш язык пришли фразеологизмы?

-

С точки зрения происхождения все фразеологизмы русского языка делятся на исконно русские и заимствованные.

Основную массу, употребляющихся в настоящее время, фразеологических оборотов составляют устойчивые сочетания слов исконно русского происхождения. Они возникли в русском языке или унаследованы из более древнего языка. В зависимости от времени появления исконно русские фразеологизмы разделяются на три группы: общеславянские, восточнославянские и собственно русские. Именно эти фразеологизмы характеризуют глубоко своеобразный и национальный характер фразеологической системы нашего языка.

Заимствованные фразеологизмы – это устойчивые сочетания, пришедшие в русский язык из других языков. Выделяют две группы заимствованных фразеологизмов: заимствования из славянских языков и заимствования из неславянских языков.

Старославянские фразеологизмы закрепились в русском языке после введения христианства.

Значительную группу русской фразеологии составляют фразеологизмы, заимствованные из других языков. Прежде всего, это выражения из древнегреческой мифологии. Часть фразеологизмов пришла из западно-европейских языков и литературы.

Большое количество заимствованных фразеологизмов в русском языке представляют собой фразеологические кальки, т. е. такие иноязычные выражения, которые переводятся дословно.

Глава 2. Практическое изучение темы путём проведения эмпирического исследования

2.1. Изучение фразеологических оборотов, включенных в проект «ЭМУ».

Целью данного этапа работы стало знакомство с фразеологическим составом заданий проекта «ЭМУ» и деление всех устойчивых выражений на группы.

Исходя из вышесказанного, фразеологические обороты, встречающиеся в заданиях конкурса «ЭМУ» за последние четыре года, по происхождению можно разделить на следующие группы.

Первая группа — это фразеологизмы, которые произошли из глубины веков, т.е. устойчивые сочетания слов исконно русского происхождения. (Приложение 1. Таблица1.)

Вторая группа фразеологизмов – это заимствованные сочетания (пришедшие из Библии или из мифов и событий мировой истории). (Приложение 1. Таблица2.)

Третья группа фразеологизмов — выражения, употребленные в определенном контексте, и, ставшие популярными, в силу неоднократного их воспроизведения в речи (крылатые выражения). (Приложение 1. Таблица 3.)

На основе составленных нами таблиц, можно сделать вывод, что авторы проекта «ЭМУ» при составлении заданий используют в основном исконно русские фразеологические обороты.

Это можно объяснить тем, что именно эта группа фразеологизмов отражает национальную специфику нашего языка, его самобытность. Таким образом, изучение фразеологии составляет необходимое звено в усвоении языка, в повышении культуры речи.

-

-

Результаты социологического опроса учащихся НОУ Школа «Ника»

-

Чтобы получить объективную картину знания истории возникновения фразеологизма и его использования в речи, был проведён социологический опрос учащихся начальной школы.(Приложение 2)

Анализируя ответы на первый вопрос, мы выяснили, что 61% учащихся знают, что такое фразеологизм, 39% не знают. (Приложение 3. Диаграмма 1.) Из диаграммы видно, что чем старше ученик, тем больше знаний о фразеологических оборотах русского языка у него появляется. Следовательно, знаньевая компонента учащихся начальной школы связана с более детальным изучением данной темы в школьной программе.

Чаще всего дети встречаются с устойчивыми выражениями в художественных произведениях. (Приложение 3. Диаграмма 2.)

На диаграмме видно, что ученики 1-х классов практически не сталкиваются с фразеологическими оборотами. А если это и происходит, то не зная, что такое фразеологизм, первоклассники не обращают внимания и не придают значения необычным речевым оборотам. Ученики 2-х классов, в большинстве случаев, слышат фразеологизмы дома и уже интересуются необычными высказываниями своих родителей и близких. Ученики 3-х и 4-х классов более подробно узнают о фразеологических оборотах из школьной программы по литературному чтению.

Из всего богатства фразеологизмов чаще всего в речи наших респондентов звучат фразеологизмы: бить баклуши, зарубить на носу, не вешай нос, считать ворон, белая ворона, в ежовых рукавицах, золотое сердце, кто в лес, кто по дрова, не вешай лапшу на уши. (Приложение 3. Диаграммы 3.) При этом, как видно из Диаграммы 3.5., больше всего примеров вновь привели ученики 3-4 классов. Необходимо отметить и тот факт, что ученики 2-х классов эту тему в школьной программе по русскому языку ещё не изучали. Но учащиеся данной параллели смогли привести достаточно много примеров фразеологических оборотов. (Приложение 3. Диаграмма 3.2.)

При анализе ответов на вопрос об использовании устойчивых выражений в своей речи, мы получили следующие результаты. Среди учащихся нашей школы у 44% респондентов фразеологизмы находятся в активном словарном запасе. Тогда как не используют (как они считают) фразеологизмы в своей речи 56% опрошенных учащихся. (Приложение 3. Диаграмма 4.)

Происхождение фразеологизмов оказалось для большинства детей неизвестным (89%). 11% детей высказали мнение, что фразеологизмы достались нам от наших далёких предков. (Приложение 3. Диаграмма 5.)

Таким образом, учащиеся нашей школы практически ничего не знают о происхождении фразеологических оборотов.

Из результатов, полученных при обработке опросных листов можно сделать следующие выводы о причинах неудачи при ответе на задания проекта «ЭМУ»:

-

Многие ребята допускали ошибки, так как не усвоили определение фразеологизмов.

-

Учащиеся давали ответы, основываясь на каждом слове в обороте, а не на словосочетании.

-

Лишь немногие из моих сверстников употребляют фразеологизмы в своей речи осознанно. Следовательно, у большинства ребят эти устойчивые выражения русского языка находятся в пассивном словаре.

-

Глубокого анализа темы «Фразеологизмы» в начальной школе на уроках русского языка не предусматривается. Сквозное знакомство с данным разделом происходит на уроках литературного чтения или в домашнем чтении.

-

Тема происхождения фразеологизмов в русском языке является крайне актуальной для учащихся нашей школы.

-

-

Создание фразеологического словаря проекта «ЭМУ»

-

Полученные из различных источников сведения позволили нам приступить к созданию фразеологического словарика «Фразеологизмы русского языка: значение и происхождение» (Приложение 4)

Целью прикладного этапа исследования стала систематизация полученных сведений для создания фразеологического словарика, в котором бы отражались не только значения встретившихся в игре фразеологизмов, но и происхождение этих языковых единиц.

Преимущества электронного варианта словарика:

-

электронную версию легче наполнить иллюстративным материалом (рисунками), без которого эстетический вид словаря был бы намного беднее;

-

тиражирование данного словарика не требует больших материальных затрат (бумага, краска и т.д.);

-

электронная версия легко поддаётся редактированию (доработке, дополнению и т.д.)

При этом, объясняя значение некоторых устойчивых оборотов рисунком (Приложение 5), мы показали, как не надо толковать фразеологизмы. Получилось интересно, смешно, а главное понятно, почему нельзя «разбирать» фразеологизмы на отдельные слова и объяснять значение каждого слова.

Заключение.

В процессе нашей работы, исследуя разные информационные источники, мы познакомились с понятием «фразеологизм». Мы узнали, что с точки зрения происхождения фразеологизмы русского языка делятся на исконно русские и заимствованные. Основную массу фразеологических оборотов, употребляющихся в настоящее время, составляют устойчивые сочетания слов исконно русского происхождения.

Как оказалось, фразеологизмы окружают нас с самого детства. Каждый день мы встречаемся с различными устойчивыми выражениями, но не всегда можем определить, что в данном случае имеем дело именно с фразеологизмами и тем более не всегда можем определить их значение.

Проведя исследование, мы выяснили, что далеко не все ребята начальной школы имеют представление о том, что такое фразеологизмы, а уж тем более не могут объяснить их значение. Лишь немногие из моих сверстников употребляют фразеологизмы в своей речи осознанно. Это обусловлено тем, что целенаправленно фразеологизмы в школе не изучаются, и учащимся необходимо самостоятельно устранять пробелы в этой области знаний.

В ходе выполнения данного исследования мы пришли к выводу: для того, чтобы лучше понимать значение фразеологических оборотов, необходимо знать историю их происхождения. В связи с этим было принято решение составить фразеологический словарь игры «ЭМУ», а так же «шиворот – навыворот» проиллюстрировать некоторые фразеологические обороты.

Мы надеемся, что наше исследование поможет ребятам увидеть богатство и разнообразие фразеологизмов, их многогранность и глубину. Необходимо уделять больше внимание изучению фразеологизмов в начальной школе, ведь благодаря им увеличивается словарный запас, речь становится более образной, яркой и эмоциональной.

Фразеологические обороты – особый пласт русского языка, часть культуры нашего народа. Мы живем в России и должны больше знать о жизни наших предков, а значит и об истории нашего государства.

Список литературы.

-

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка, М.: Цитадель, 1998.

-

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка, М.:ООО «А ТЕМП», 2008.

-

Розе Т.В. «Большой фразеологический словарь для детей» / изд. Олма-пресc, 2008.

-

Розенталь Д.Э. Русский язык для школьников 5 – 9 классов. Путешествие в страну слов. – М., 1995.

-

Словарь фразеологизмов / [автор – составитель М.А. Котова]. – М. : РИПОЛ классик, 2014.

Использованные интернет – источники:

-

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. // http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/part-013.htm

-

Дубровин М. И. Русские фразеологизмы в картинках. Художник В.И. Тильман // http://idioms.chat.ru/

-

Как возникли фразеологизмы. // http://twilighters.ru/magazine/2011-10/67/

-

Портал готовых презентаций «Prezentacii. Com» //http://prezentacii.com/po_russkomu_yaziku/4567-frazeologiya-prezentaciya.html

-

Словарь фразеологизмов // http://frazbook.ru

-

Толковый словарь www.tolkru.ru

-

Фразеологизмы с точки зрения их происхождения //http://padeji.ru/leksikologiya/frazeologizmy-s-tochki-zreniya-ikh-proiskhozhdeniya

-

http://qq.by/7889-kak-poyavilos-vyrazhenie-7-pyatnic-na-nedele.html

-

http://one-view.ru/punkt/wau/12-proiskhozhdenie-drevnikh-fraz.html

-

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx

-

http://images.yandex.ru/

Приложения.

Приложение 1. Группы фразеологических оборотов по происхождению

|

бить баклуши |

за ушами трещит |

остаться с носом |

|

битый час |

золотые руки |

после дождичка в четверг |

|

бочку катить |

идти в гору |

розовые очки |

|

бросать слова на ветер |

как снег на голову |

рукой подать |

|

во всю ивановскую |

куда глаза глядят |

семь пятниц на неделе |

|

в сорочке родиться |

купить кота в мешке |

скатертью дорога |

|

втирать очки |

лебединая песня |

точить лясы |

|

держать язык за зубами |

мухи не обидит |

|

|

задрать нос |

на краю земли |

Таблица 1. Фразеологизмы исконно русского происхождения

|

умывать руки – из Библии |

||

|

альфа и омега |

зеленая тоска |

из мифов и событий мировой истории |

|

ахиллесова пята |

красная дорожка |

|

|

желтая пресса |

филькина грамота |

|

|

жить на широкую ногу |

ход конем |

|

|

зайти в тупик |

шиворот-навыворот |

Таблица 2. Заимствованные фразеологизмы

|

белая ворона |

быть не в своей тарелке |

|

буря в стакане воды |

Таблица 3. Фразеологизмы, пришедшие из авторских произведений

Приложение 2. Образец опросного листа социологического исследования

среди учащихся начальных классов НОУ Школа «Ника»

Дорогой друг, перед тобой лежит лист с заданиями. Тебе необходимо внимательно прочитать каждое задание и отметить правильный ответ, а в вопросах с открытым ответом – вписать свой ответ.

-

Знаете ли ты, что такое фразеологизм?

ДА НЕТ

-

Где ты чаще всего встречаешь фразеологизмы? __________________________________________________________________

-

Приведи примеры 2-3 фразеологизмов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

-

Употребляешь ли ты фразеологизмы в своей речи?

ДА НЕТ

-

Знаешь ли ты, откуда пришли к нам фразеологизмы?

ДА НЕТ

-

Если знаешь, то напиши 2-3 источника происхождения фразеологизмов:

__________________________________________________________________

Спасибо за оказанную помощь!

Приложение 3. Результаты социологического опроса учащихся начальных

классов НОУ Школа «Ника»

Диаграммы 3. Примеры фразеологизмов, чаще всего названных учащимися

начальной школы

Приложение 4. Фразеологическийсловарь, составленный из фразеологических оборотов, которые встретились в конкурсе «ЭМУ»

Альфа и Омега— начало и конец.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: «Альфа» — это первая буква греческого алфавита, означающая звук «а», «омега» (звук «о») — последняя: «Я — альфа и омега, начало и конец, первый и последний», — говорит о себе Бог в Библии.

Такие выражения есть во всех языках мира. Например, мы говорим: «Выучи все от «А до Я», а в царские времена говорили «От аза до ижицы». Аз – это первая буква старославянского алфавита, ижица, соответственно, последняя буква.

Ахиллесова пята — слабое место.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Выражение связано с именем древнегреческого героя Ахилла (Ахиллеса). По преданию, мать Ахилла морская богиня Фетида, чтобы сделать сына бессмертным, окунула его в воды священной реки Стикс. При этом она держала младенца за пятку, которой не коснулась вода. Эта пятка и осталась единственным уязвимым местом.

Белая ворона — человек, отличающийся от других.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: В природе очень редко встречаются животные белого цвета, они называются альбиносами, а само явление — альбинизмом (от латинского слова «альбус» — белый). Альбиносы бывают и среди ворон, но это очень большая редкость. Сравнение редкого, резко отличного от остальных человека с белой вороной впервые сделал древнеримский поэт Ювенал в своей сатире.

Бить баклуши — бездельничать.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Баклуша — деревянная чурка, из которой крестьяне делали мелкие изделия, например, ложки, плошки и другую посуду. Заготовить баклуши — набить чурок из бревна — считалось несложной работой, не требующей умения и сноровки, и ее мог выполнить самый неподготовленный человек. Обычно ее поручали ученикам и подмастерьям, которых в шутку называли «баклушечниками». Эта работа казалась такой простой, что со временем выражение стали употреблять в другом значении — «праздно проводить время».

Битый час — долго.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Происхождение фразеологического оборота чисто русское, его связывают с появлением в середине XV века первых часов с боем. Битый час изначально — это время от одного удара часов до другого.

Бочку катить — угрожать человеку.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: В течение столетий одним из основных продуктов питания русского человека была рыба. Основная масса рыбы привозилась издалека. Каждый год по Волге и Двине, а затем и по всем прочим судоходным рекам тащились баржи, гружёные бочками с солёной рыбой. Hа пристанях грузчики скатывали бочки на берег, перегружали на телеги. Каждая бочка весила около полутонны и можно представить, что случилось бы с человеком, неловко оказавшимся на пути подобного груза, ведь бочки на наклонных сходнях разгонялись весьма ощутимо. Отсюда — первейшее правило грузчиков: не катить бочку на человека. Катить на кого-либо бочку значит неспровоцированно нападать, угрожать или обвинять в чём-либо этого человека. Причём совершенно неважно, справедливы обвинения или нет.

Бросать слова на ветер — не выполнять обещанного.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Некоторые люди любят давать обещания, не думая о возможности их выполнения. Такие слова, не зафиксированные на бумаге, не имеют веса, их к «делу не пришьешь», они, как подхваченные ветром листья, улетели и забылись. И наоборот, «не бросать слова на ветер» означает быть хозяином своего слова, выполнять данные обещания.

Буря в стакане воды — большой спор из-за пустяка.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Большой шум, сильное волнение по незначительному поводу, по пустякам, не стоящим внимания. Фразеологизм считают калькой с французского. Фраза принадлежит (по словам О. Бальзака в его романе «Турский священник», 1832) французскому просветителю Шарлю Монтескье (1689-1755) и сказана им по поводу политических событий в карликовом государстве Сан-Марино. По мнению некоторых исследователей, первоисточник этой фразы — латинская поговорка excitare fluctus in simpulo (поднимать волну в черпаке).

Быть не в своей тарелке — испытывать неловкость, находясь в непривычной обстановке.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Калька с французского языка (n’etre pas dans son assiete), которая, считается ошибочной, так как assiete имеет несколько значений:

1) «посадка, положение тела при верховой езде

2) «тарелка».

Первоначальное значение этого выражения — «потерять устойчивость, равновесие».

Во всю Ивановскую — громко.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Это выражение связано с Московским Кремлем. Площадь в Кремле, на которой стоит колокольня Ивана Великого, называли Ивановской. Есть две версии толкования этого фразеологического оборота:

1) на Ивановской иногда читали указы во всеуслышание, громким голосом, во всю Ивановскую площадь. Отсюда переносный смысл выражения;

2) на Ивановской площади также иногда наказывались дьяки за взятки и лихоимство. Их нещадно били кнутами и батогами, отчего они кричали во всю Ивановскую площадь.

В сорочке родиться — быть счастливым.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Сорочка — русская мужская рубашка с косым воротом, которую в старину носили навыпуск и считали признаком материального благополучия. Сорочками называли и разные пленки, перепонки. Нередко новорожденные появляются на свет с головками, покрытыми тоненькой пленкой. Предки считали это счастливой приметой.

Втирать очки — обманывать.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Сколько существует на свете игра в карты, столько существовали и шулеры — нечестные игроки. Среди прочих фокусов умели они незаметно «втирать очки» — превращать семерку в шестерку или четверку в пятерку, замазывая или вклеивая «очко» особым белым порошком прямо во время игры.

Держать язык за зубами — не говорить лишнего.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Этот фразеологизм советует хранить молчание и не болтать лишнего. Каждому известно, что чрезмерной болтливостью можно накликать беду, поэтому в разговоре следует соблюдать осторожность. Не зря также говорят: язык мой – враг мой. Язык иногда опережает мысли, и мы довольно часто болтаем без умолку, не задумываясь о том, что тема для разговора может оказаться неподходящей в данный момент времени или с данным человеком. Для того, чтобы удержать свой язык от болтовни, его следует придержать за надежной преградой – зубами. Вот так возник очень полезный для здоровья и самочувствия совет, который стал популярной крылатой фразой.

Желтая пресса — печатное издание, публикующее сплетни.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Рассказывают, что лет сто назад одна американская газета пленила публику картинками, изображавшими невероятные приключения малыша, одетого в желтую рубашку. Соперничая с ней, другая газета тоже пустила на свои страницы такого же желтого мальчугана. Возникли спор и судебное дело между редакциями о праве на изображение желтого мальчика. В одном из журналов появилась негодующая статья, в которой печать, не стесняющаяся подобными способами «завоевать» читателя, впервые была названа «желтой». Кличка привилась, и теперь «желтая пресса» означает всякую продажную газету, готовую действовать нечистыми способами, угождая читателям нелепыми бреднями, потворствуя плохим вкусам публики.

Жить на широкую ногу — жить роскошно.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Это выражение возникло в Средние века благодаря английскому королю Генриху II Плантагенету. На большом пальце правой ноги короля вырос уродливый нарост, вследствие чего монарх вынужден был носить длинные башмаки с загнутыми кверху носами. Знатные богатые люди, подражая ему, также стали носить огромную обувь. Чтобы такие ботинки не сваливались с ноги, модникам приходилось набивать их сеном.

Задрать нос — зазнаться. Особым поведением показывать свою важность, исключительность.

Зайти в тупик— оказаться в безвыходном положении.

За ушами трещит — кушать с удовольствием. О человеке, который жадно, с большим аппетитом, ест.

Зеленая тоска — сильная грусть.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: В этом фразеологизме прослеживается связь тоски и зеленой тины болотной. Так же существует фразеологизм, который прямо называет тоску болотной. Болото всегда служило символом затхлости, постоянства, в нем отсутствовали какие-либо изменения.

Золотые руки — умение делать что-либо хорошо. О человеке, способном искусно выполнить любую сложную работу.

Идти в гору — жить все лучше и лучше.

ПРОИИСХОЖДЕНИЕ: В России при Петре I в 1722 году был принят «Табель о рангах» — законодательный акт, определявший порядок прохождения службы чиновников. Табель устанавливал 14 рангов (1-й был наивысшим) по трем видам: военные, штатские и придворные. Каждому рангу соответствовала определенная должность, получение очередного ранга давало чиновнику больший вес и боле значимое общественное положение. О таких людях говорили, что они «пошли в гору».

Как снег на голову — неожиданно.

Красная дорожка — длинный красный ковер для торжественных случаев.

Куда глаза глядят — идти без цели. Не иметь четкого представления о своем маршруте.

Купить кота в мешке — купить что-то неизвестное.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Эта поговорка родилась у остряков во Франции. И в Германии до сих пор про авантюриста, всучившего негодную вещь другому, говорят, что он «продал кота в мешке». Англичане заменили в ней кота поросенком. Поговорка, благодаря своей образности, прижилась в русском языке, с юмором отражая отношение к неудачливому покупателю.

Лебединая песня — последнее произведение.

ПРОИИСХОЖДЕНИЕ: На протяжении многих веков лебеди селились вблизи человека. Эти статные птицы грациозно плавали в царских водоемах и прудах барских усадеб, изредка нарушая тишину своим мелодичным кликом. Карл Брем в своем знаменитом труде «Жизнь животных» писал, что «голос лебедя напоминает приятный звон серебряного колокольчика. Но после полученной смертельной раны последний вздох лебедя изливается в виде певучей мелодии». Так родилось поверье, что лебедь поет один раз в жизни — перед смертью. Сравнение последнего жалобного звука умирающего лебедя с предсмертным вдохновением человека отразилось в выражении «лебединая песня».

Мухи не обидит — добродушный, кроткий человек.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: В древности, как и сейчас, мухи – это достаточно приставучие и надоедливые создания, кроме того, достаточно вредные. Человек, который спокойно относится к этим насекомым, является образцом терпеливости.

На краю земли — находиться где-то очень далеко.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Древние народы представляли себе Землю в виде тела причудливой формы. Оно напоминало глубокую тарелку, за краями которой простирался, окружая ее со всех сторон, бесконечный океан. Таким образом, люди представляли себе, что пересечь Землю поперек, пройти ее «от края до края» было вполне возможно. Наши представления в области географии стали совсем другими, а в языке по-прежнему живет давно уже отброшенный наукой образ. И, желая сказать: «Где-то очень далеко», мы говорим: «На краю земли», как будто она осталась для нас такой же плоской тарелкой, какой была в глазах данайцев и троянцев, египтян и вавилонян.

Остаться с носом — потерпеть неудачу, позволить одурачить себя.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Нос — взятка, подношение. Выражение значило уйти с непринятым подношением, не договорившись.

После дождичка в четверг — никогда.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Фраза связана с почитанием древними славянами бога Перуна (бога грома и молнии). Ему был посвящен четверг. В христианские времена выражение стало выражать полное недоверие к язычеству.

Розовые очки — способность не замечать недостатки.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Человек, который смотрит на мир через призму розовых очков, старается отстраниться от насущных проблем, не хочет замечать негатив, идеализирует мир, видит все в розовом наивном свете.

Рукой подать — близкое расстояние.

Семь пятниц на неделе — часто менять свое мнение.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: В старину пятница была нерабочим, базарным днем, когда заключались всевозможные сделки. На пятницу назначались и сроки исполнения обязательств. У человека, который просил отложить уплату долга «на завтра» и долго не мог выполнить это обещание, каждый день становился пятницей, то есть днем уплаты долга. Так появилось выражение «семь пятниц на неделе», которое применяют к людям, которые сегодня говорят одно, а завтра, забыв об уже сказанном, — другое.

Скатертью дорога — пожелание уйти и больше не возвращаться.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Что может быть ровнее и глаже, чем расправленная шелковая скатерть? В представлении россиян именно скатерть была символом безукоризненной чистоты, гладкости. В старину дороги Руси были ужасны: все в колдобинах и рытвинах, ездить по ним было очень тяжело и мучительно. Пожелание, чтобы дорога была гладкая, как скатерть – было лучшее, что мог сделать хозяин отъезжающим гостям. Со временем восклицание «Скатертью дорога!» утратило доброжелательный смысл. Сегодня оно имеет ироническую окраску. Так говорят, когда отъезд человека не огорчает хозяев, а наоборот, радует. Желая сегодня «Скатертью дорога!» мы как бы говорим: «Уходи, ты нам не нужен!»

Точить лясы (балясы) — болтать.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля лясы, балясы объясняются как шутки, потешные рассказы и остроты. В современном понимании это смешные истории, анекдоты. На Руси зимой, когда в поле не было работы, а дела в доме переделаны, собирались компании людей и, коротая длинные вечера, рассказывали смешные истории. Каждый рассказчик старался как можно смешнее представить свой рассказ, «оттачивая» его наиболее забавные стороны. Отсюда и пошло выражение «точить лясы», то есть пустословить.

Умывать руки — устраняться от последствий.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: У некоторых древних народов судьи и обвинители в знак своей беспристрастности совершали символический обряд: умывали руки. Широкое распространение выражение получило благодаря Священному Писанию — Евангелию. Пилат, вынужденный согласиться на казнь Иисуса Христа, умыл руки перед толпой и сказал: «Невиновен я в крови Праведника сего».

Филькина грамота — не имеющий ценности документ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Происхождение выражения корнями уходит во времена царя Ивана Грозного. Московский митрополит Филипп, образованный и просвещенный человек, выступал против царской политики террора и насилия. Он неоднократно посылал царю письма с просьбой отменить опричнину, Царь, не желая прислушиваться к строптивому митрополиту, презрительно называл его Килькой, а его послания филькиными грамотами. Выражение «филькина грамота» укоренилась в русской речи, и до сих проток называют бумагу или документ, не имеющий юридической силы.

Ход конем — принять неожиданное решение, идущее в обход препятствий, стоящих на пути.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Выражение родилось среди шахматистов. Конь — единственная шахматная фигура, которая ходит не по прямой, а по ломанной линии, напоминающей букву «Г» — на 2 клетки вперед и 1 в сторону. Именно эта способность и дала переносное значение шахматному выражению «сделать ход конем», то есть осуществить коварно задуманный выпад, удар, обходной маневр в какой-либо борьбе.

Шиворот-навыворот — делать все наоборот.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Шиворотом на Руси в 17 веке называли расшитый воротник боярской одежды. Во времена царя Ивана Грозного боярина, подвергшегося царскому гневу, в наказание сажали на тощую клячу спиной вперед, надев на него одежду тоже задом наперед, или, как говорили в народе, «шиворот-навыворот», то есть наоборот. Теперь это выражение употребляется не только применительно к одежде, но и в более широком смысле: «поступать наоборот».

Приложение 5. Иллюстрации некоторых фразеологических оборотов из

словаря проекта «ЭМУ»

4

Просмотров работы: 2364

«Создание фразеологического словаря»

Исследовательская работа на тему:

Автор: Матвеев Айсен, 8 класс

Руководитель: Прядезникова М.И.

Актуальность темы :

в повседневной жизни, сталкиваясь с фразеологизмами, многие люди даже не замечают этого. Они не умеют правильно употреблять фразеологизмы в речи, потому что не знают их значений.

Цель:

1. Выяснить, как часто используются фразеологизмы учащимися.

2. Составить свой фразеологический словарь в картинках.

Объект исследования:

устная речь и

материалы анкетирования

Учащихся 5-8 классов .

Гипотеза:

Исследования основана на предположении о том, что если знать источники происхождения фразеологизмов и их значение, то можно научиться правильно употреблять их, что, в свою очередь, позволит сделать устную речь более образной и выразительной.

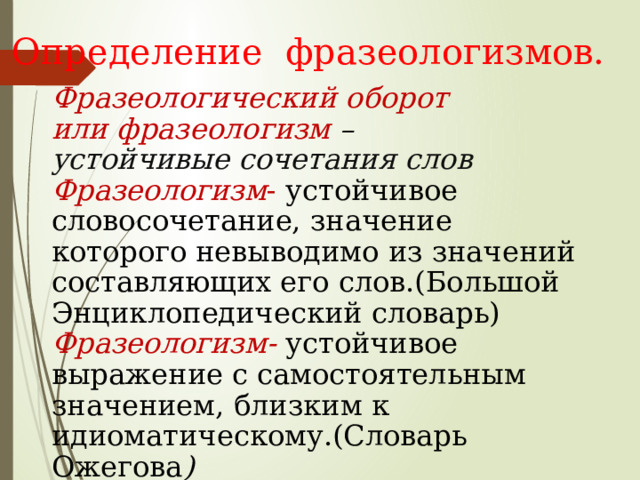

Определение фразеологизмов.

Фразеологический оборот

или фразеологизм –

устойчивые сочетания слов

Фразеологизм — устойчивое словосочетание, значение которого невыводимо из значений составляющих его слов.(Большой Энциклопедический словарь)

Фразеологизм- устойчивое выражение с самостоятельным значением, близким к идиоматическому.(Словарь Ожегова )

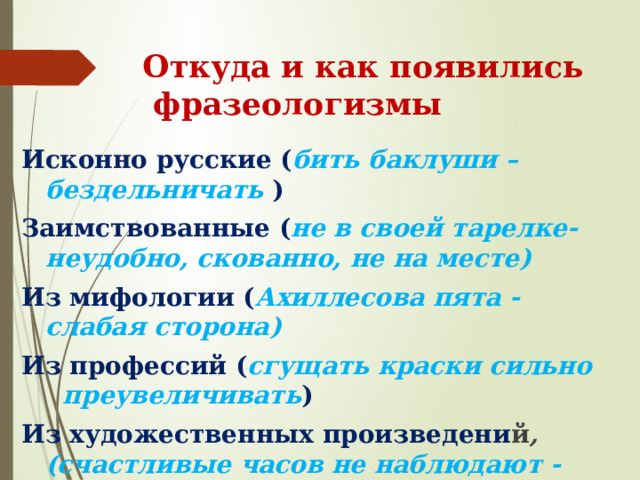

Откуда и как появились фразеологизмы

Исконно русские ( бить баклуши –бездельничать )

Заимствованные ( не в своей тарелке- неудобно, скованно, не на месте)

Из мифологии ( Ахиллесова пята — слабая сторона)

Из профессий ( сгущать краски сильно преувеличивать )

Из художественных произведени й , (счастливые часов не наблюдают — быстро летит время)

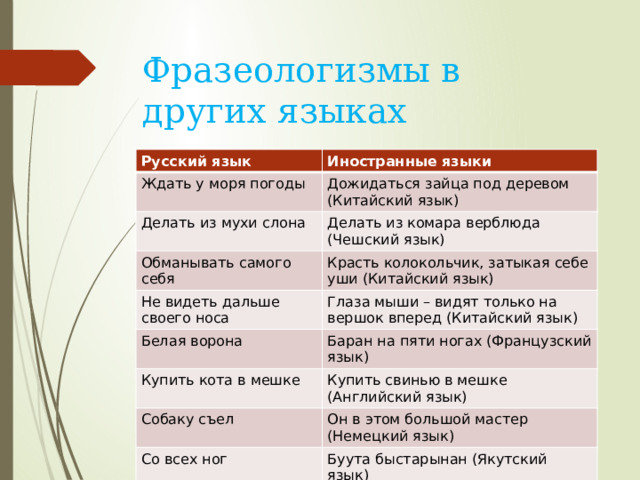

Фразеологизмы в других языках

Русский язык

Иностранные языки

Ждать у моря погоды

Дожидаться зайца под деревом (Китайский язык)

Делать из мухи слона

Делать из комара верблюда (Чешский язык)

Обманывать самого себя

Красть колокольчик, затыкая себе уши (Китайский язык)

Не видеть дальше своего носа

Белая ворона

Глаза мыши – видят только на вершок вперед (Китайский язык)

Баран на пяти ногах (Французский язык)

Купить кота в мешке

Купить свинью в мешке (Английский язык)

Собаку съел

Он в этом большой мастер (Немецкий язык)

Со всех ног

Буута быстарынан (Якутский язык)

С горем пополам

А5ыс айдаанынан (Якутский язык)

Как зеницу ока (хранить, беречь)

Хара5ын харатын курдук (харыстаа) (Якутский язык)

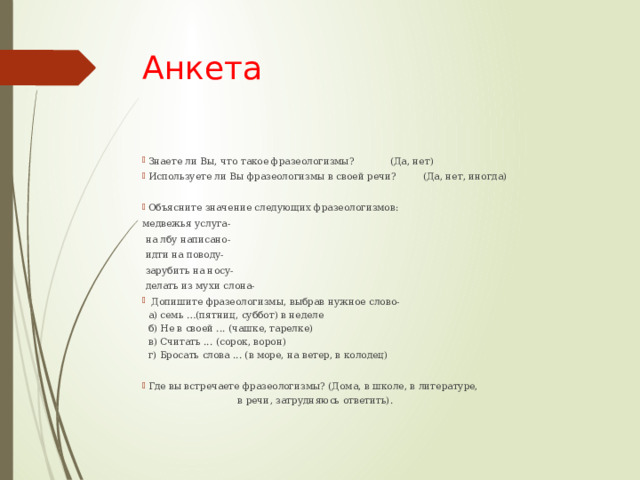

Анкета

- Знаете ли Вы, что такое фразеологизмы? (Да, нет)

- Используете ли Вы фразеологизмы в своей речи? (Да, нет, иногда)

- Объясните значение следующих фразеологизмов:

медвежья услуга-

на лбу написано-

идти на поводу-

зарубить на носу-

делать из мухи слона-

- Допишите фразеологизмы, выбрав нужное слово- а) семь …(пятниц, суббот) в неделе б) Не в своей … (чашке, тарелке) в) Считать … (сорок, ворон) г) Бросать слова … (в море, на ветер, в колодец)

- Где вы встречаете фразеологизмы? (Дома, в школе, в литературе, в речи, затрудняюсь ответить).

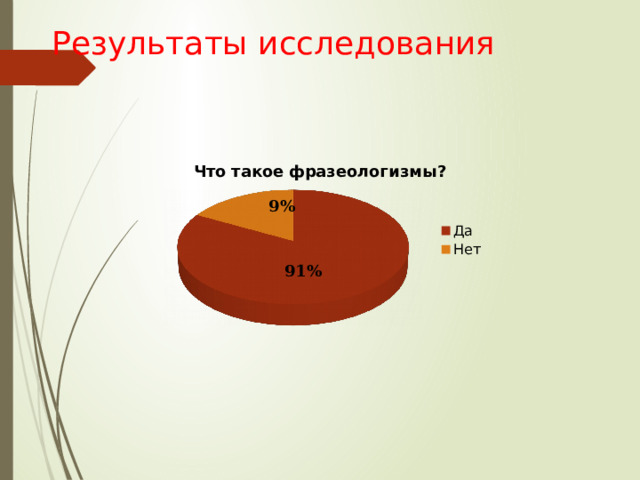

Результаты исследования

9%

91%

Гипотеза подтверждена – фразеологизмы действительно украшают нашу речь, делают её выразительной и яркой. В дальнейшем мне хотелось бы продолжить работу над этой интересной и увлекательной темой.

Вывод

Чем богаче словарный запас человека, тем интереснее и ярче выражает он свои мысли.

Спасибо за

внимание!

Лагута О.Н., Лаврентьев А.М. Лингвистические приложения// Русские простонародные легенды и рассказы: сб. 1861 г. — Новосибирск: Наука, 2005. — С.267—317.

Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи. Словарь. — М.: Рус. словари; Астрель, 1997.

Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое: опыт русской фразеологии: сборник образных слов и иносказаний. — М.: Рус. словари, 1994.

Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка: в 2 т. — Новосибирск: Наука, 1991.

Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И. Молоткова. — М.: Сов. энциклопедия, 1967.

Фразеологический словарь современного русского литературного языка / под ред. А.Н. Тихонова: в 2 т. — М.: Флинта: Наука, 2004.

Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь-справочник. — М.: Рус. яз., 2006.

FIXED PHRASES WITH THE COMPONENT DUKH (SPIRIT) IN DICTIONARIES

AND RUSSIAN TEXT CORPUS

Ko Chun In

The article provides comparison-based data concerning the number of lexicographically registered units with the components dukh (spirit), dusha (soul), tyelo (body), plot’ (flesh) within Russian phrase systems. Furthermore, it gives the ruscorpora.ru rating of the units in their grammatical forms, which made it possible to get a clearer view of the system of real representatives within the soteriological concept DUKH (SPIRIT).

© 2009

Н.В. Шведова

СОЗДАНИЕ ЧАСТНОГО СЛОВАРЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ ЧЕРТ

В современной фразеографии одним из актуальных направлений является создание частного словаря фразеологизмов, объединенных одним компонентом, что позволяет более детально описать особенности исследованных языковых единиц.

Существительное черт, связанное скорее с язычеством, чем с христианской религией, и отражающее особенности мировосприятия русского народа, в качестве компонента входит в состав фразеологизмов современного русского языка, которые представляют собой особую фразообразовательную подсистему.

Словарь фразеологизмов с компонентом черт издается впервые. В нем содержится 187 словарных статей. Настоящая работа призвана решить следующие задачи: выявить фразеологизмы с компонентом черт в современном русском языке и дать словарную информацию о них широкому кругу читателей;

осуществить семантическое толкование каждого фразеологизма, выявив многозначность, омонимичность, синонимичность внутри данной фразеологической подсистемы и первичные фразообразовательные возможности единиц; дать семантико-грамматическую характеристику каждого фразеологизма, указывая его категориальное и субкатегориальное значение; показать особенности употребления фразеологизмов с компонентом черт в речи достаточным количеством иллюстративных цитат; представить лексикографические и фразеогра-фические источники, в которых зафиксированы исследованные единицы.

В предисловии к словарю представлена лексикографическая трактовка слова черт. Выделенные нами лексические значения этого слова необходимы для понимания закономерностей формирования семантической структуры фразеологизмов с исследуемым компонентом. В предисловии также рассматривается механизм создания фразеологических единиц с компонентом черт предметного, процессуального, модального категориального типа семантики.

В словаре фразеологизмы располагаются по алфавиту буквенных знаков всех компонентов фразеологизма, начиная с первого. При алфавитном принципе расположения фразеологизмов не учитываются факультативные компоненты единицы.

В конце словаря приводится индекс фразеологических единиц с компонентом черт в том порядке, в каком они зафиксированы в данном издании.

Подача словарной статьи состоит из следующих элементов.

1. В заголовке статьи фразеологизмы даются в различной форме — в зависимости от отнесенности их к тому или иному семантико-грамматическому классу.

Предметные фразеологизмы даются в заголовке в форме единственного числа: лысый черт, полосатый черт, черт чертом, черт в юбке. Если у таких фразеологических единиц возможна форма множественного числа, то она показана в заголовочной статье и/или в цитатах, напр., черт [черти] в аду, черт [черти] с рогами, черт [черти] из преисподней.

Призначные фразеологизмы даются в той единственной форме, в которой они употребляются, напр., как черт [черти] (в преисподней), ни к черту.

Местоименные фразеологизмы даются по-разному — в зависимости от групповой семантики:

1) неопределенные обстоятельства — в той единственной форме, в которой они употребляются, напр., черт знает зачем, черт знает где, черт знает куда;

2) неопределенные предметы (черт знает кто, черт знает что) и неопределенное количество (черт знает сколько) — в форме именительного падежа;

3) неопределенные признаки — в форме мужского рода, единственного числа, именительного падежа, напр., черт знает какой.

Процессуальные фразеологизмы даются в заголовке в форме несовершенного вида, если они в этом виде употребляются. За формой несовершенного вида дается форма совершенного вида, напр., бросать/бросить к черту [чертям] кого, что; идти/пойти к черту [чертям].

Если процессуальный фразеологизм употребляется только в одном из видов, то он приводится в заголовке в этом виде, напр., бояться [страшиться] как черт ладана, браниться в черта (в бога и в царя).

Качественно-обстоятельственные фразеологизмы даются в заголовке в той единственной форме, в которой они употребляются, напр., до черта, к черту на кулички, к черту на рога.

Фразеологизмы-связки приводятся в заголовке в форме прошедшего времени: черт (меня, нас, тебя, вас, его, ее, их) дернул, черт (меня, нас, тебя, вас, его, ее, их)двинул.

Модальные фразеологизмы так же, как и качественно-обстоятельственные, даются в заголовке в той единственной форме, в которой они зафиксированы, напр., к черту [чертям], какого черта, какой [кой] черт.

Заголовочный фразеологизм выделяется жирным шрифтом.

2. В круглых скобках представлены факультативные компоненты фразеологизма: семь чертей и одна ведьма (тебе, вам, ему, ей, им) в зубы, (да) пошел [иди, убирайся, ступай] к черту [чертям] (в подмышку).

3. В квадратных скобках фиксируются варианты компонентов фразеологизмов: черт тебя [вас, его, ее, их], пошел [иди, убирайся, ступай] к чертям собачьим. Если фразеологическая единица имеет структуру предложения, то ее вариант подается со значком /, напр., Где черт душил / Где черти душили кого.

4. Типичная грамматическая сочетаемость процессуального фразеологизма (включена в виде падежного вопроса после заголовочного фразеологизма: бросать/бросить к черту [чертям] кого, что, посылать/послать к черту [чертям] кого, что. Падежный вопрос набран обычным шрифтом.

5. Семантико-грамматическое описание фразеологизма идет после заголовка, набирается курсивом и включает категориальную и субкатегориальную принадлежность фразеологической единицы: поминать/помянуть черта. Проц.; деят.; Полосатый черт. Предм.; одуш., личн.

6. Толкование значения. Каждое значение нумеруется, если фразеологизм многозначный. Все значения и отдельные фразеологизмы вместе с заголовочным словом и семантико-грамматическим описанием заключены в рамку. Рамка отделяет иллюстративную часть статьи.

7. Историко-временная и стилистическая характеристика дается после фразеологической единицы обычным шрифтом: отправляться/отправиться [убираться/убраться] ко всем чертям. Прост. Груб. Неодобр.; одноглазый черт. Прост. Груб. Неодобр. или Ирон.

Исследованные фразеологизмы характеризуются высокой степенью экспрессивности. Одна из причин такой выразительности кроется в том, что каждая фразеологическая единица данной подсистемы содержит в своем составе компонент черт, который в свободном употреблении обладает широким спектром эмоционально-экспрессивных оттенков.

Чаще всего описанные фразеологизмы имеют отрицательную коннотацию; этому способствуют свободные значения лексемы черт, актуализирующиеся в определенных фразеологических единицах (ФЕ) (1 значение — ‘Вообще нечистая сила, враг рода человеческого, искуситель человеческих душ’; 2 значение — ‘Воплощение зла, темной сверхъестественной силы’; 3 значение — ‘Отрицательная оценка человека’; пятое значение — ‘Твор. п. ед.ч. чертом в значении наречия — зло, лихо, залихватски, молодцевато’). Напр.:

Ни один черт не плюнет. Проц.; отн. Прост. Груб. Неодобр. Никто не замечает человека, все остаются к нему безразличными.

Однако фразеологизмы с компонентом черт могут иметь и положительную коннотацию, поскольку лексема черт в свободном употреблении в результате энантиосемии приобрела возможность характеризовать человека с хорошей стороны (четвертое значение — ‘Положительная оценка ловкого, удачливого человека’). Напр.:

Черт на правду. Призн. Прост. Груб. Правдивый, справедливый, любящий правду, истину.

Бывают случаи, что коннотативная оценка фразеологизма напрямую зависит от контекста. Лексико-фразеологическое окружение иногда влияет на формирование коннотативного компонента фразеологического значения.

Черт-баба. Предм.; одуш., личн. Прост. Груб. Неодобр., шутл. или ирон. Бойкая, шустрая, смекалистая, злая и т.п. женщина._

Несмотря на то, что такие фразеологизмы могут оценивать человека, его признаки, действия и т.п. как с отрицательной, так и с положительной стороны, они все равно обладают сниженной стилистической окраской.

Модальные фразеологизмы с компонентом черт могут давать различную эмоциональную оценку. Они, как правило, выражают отрицательные эмоции. Напр.:

Ни на кой черт. Мод.; эмоц. Прост. Груб. Неодобр. Выражение несогласия, отрицания.

В то же время некоторые модальные фразеологизмы характеризуются эври-семичностью, т.е. способностью выражать широкий спектр различных эмоций. Напр.:

Черт (меня, тебя, вас, его, ее, их) возьми / Черт (меня, тебя, вас, его, ее, их) бы взял / Чтоб (меня, нас, тебя, вас, его, ее, их) черт взял. Мод.; эмоц. Прост. Груб. Выражение возмущения, негодования, удивления, восхищения и др.

Такая возможность появилась у модальных фразеологизмов благодаря шестому значению лексемы черт (‘Имен. пад. ед.ч. черт употребляется как междометие для выражения сильной досады, неудовольствия, восхищения, удивления и т.п.’), которое актуализировалось в данных ФЕ.

В словаре используются пометы, указывающие на 1) стилистическую характеристику фразеологизмов: Разг. (разговорный), Прост. (просторечный); 2) эмоционально-экспрессивную оценку: Шутл. (шутливое), Ирон. (ироничное), Пренебр. (пренебрежительное), Неодобр. (неодобрительное), Бран. (бранное), Груб. (грубое), Фам. (фамильярное), Экспрес. (экспрессивное).

8. Иллюстративная часть состоит из цитат, показывающих возможности грамматической и лексической сочетаемости фразеологизма, употребление его в различных вариантах и разных грамматических формах, если они возможны.

Иллюстрации подтверждают правильность выделенных значений и обнаруживают тенденцию возникновения новых оттенков значений.

9. Отражение семантических связей и отношений фразеологизмов. В словаре описаны синонимические отношения фразеологизмов внутри исследуемой подсистемы. Синонимы подаются после каждого значения многозначного фразеологизма или в конце словарной статьи однозначного фразеологизма. Напр.:

Один черт. Мод.; эмоц. Прост. Груб. Неодобр. Выражение недовольства, раздражения, доходящего до бешенства; реже — безразличия, равнодушия.

Синоним: не один (ли) черт.

10. Фиксация исследованных фразеологизмов в лексикографических и фра-зеографических источниках представлена в конце словарной статьи, напр.:

Бегать/бежать/убегать как черт от ладана. Проц.; сост. Прост. Груб. Неодобр. Испытывать сильный страх, всячески стараться избежать кого-, чего-нибудь, сильно бояться._

— Ну, что ж это такое, Ирина? Ты от меня убегаешь как черт от ладана. С. Бабаевский. Кавалер Золотой звезды. Я ему удовольствие предлагаю, а он бежит как черт от ладана. М. Пак. Натюрморт с яблоками.

Синоним: бояться [страшиться] как черт ладана.

Зафиксирован: ТСУ, МАС, СФСРЯБ, БАС.

Таким образом, словарь фразеологизмов с компонентом черт может быть полезен не только для преподавателей вузов, учителей, студентов и учащихся, но и для широкого круга читателей, интересующихся русским языком и русской культурой.

ЛИТЕРАТУРА

БАС: Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. — М.; —Л.: Изд-во АН СССР, 1948-1965.

МАС: Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.

СФСРЯБ: БирихА.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь фразеологических синонимов русского языка / под ред. В.М. Мокиенко. — М.: АСТ; Астрель, 2001.

ТСУ: Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Сов. энциклопедия: ОГИЗ, 1935—1940.

A RESTRICTED DICTIONARY OF FIXED PHRASES WITH THE COMPONENT

CHYORT (DEVIL)

N.V. Shvedova

The author submits a new type of a restricted dictionary of fixed phrases with a common component chyort (devil). There are 187 units in the dictionary arranged in the alphabetical order. Each vocabulary entry contains an initial part consisting of a head phrase with optional and variant components, co-occurrence data, fixed phrase meaning, historical and stylistic characteristics, examples, and information on systematic relations of a phrase.

Что такое фразеологический словарь?

Скачать:

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Слайд 1

Фразеологический словарь Выполнила: Харламова Анастасия

Слайд 2

Цели на урок: Зачем нужны фразеологические словари? Кто авторы? Зачем мы их употребляем?

Слайд 3

Что такое фразеологический словарь? Фразеологический словарь — словарь устойчивых словосочетаний ( фразеологических единиц), которые сравнительно легко выделяются из контекста как единое целое, состоящее из нескольких слов, в отличие от свободных сочетаний слов, где каждое слово самостоятельно. Фразеологизм (фразеологическая единица, идиома) — свойственное определённому языку устойчивое словосочетание, смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов.

Слайд 4

Писатели словарей Наиболее полными двуязычными Ф. С. являются » Французско — русский фразеологический словарь » В. Г. Гака и др. (М., 1963), в котором 35000 фразеологизмов ; «Англо-русский фразеологический словарь » А. В. Кунина (4-е изд. М., 1984), содержащий около 25 000 словарных статей; «Немецко-русский фразеологический словарь » Л. Э. Бинович и Н. Н. Гришина (2-е изд. М., 1975), в котором 14 000 фразеологизмов . В 1967 г. вышел первый собственно фразеологический словарь « Фразеологический словарь русского языка» под ред. А. И. Молоткова (5-е издание вышло в 1994 г.), в котором 4 тысячи словарных статей.

Слайд 5

Зачем мы употребляем фразеологизмы в речи? Найти человека, который бы не знал и не использовал бы ни одного фразеологизма, не просто трудно, но и в принципе невозможно. Фразеологизмы используются нами ежедневно, но мало кто знает, зачем же нам нужны фразеологизмы.

Слайд 6

Вывод: Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, близкие по значению одному слову. Они делают нашу речь яркой, образной, выразительной. Фразеологизмы нужны не просто для того, чтобы обогатить и украсить нашу речь, но и точнее высказать мысль, что в итоге позволяет лучше понять собеседника.

Слайд 7

обманывать верить злиться засыпать преувеличивать замолчать обсуждать Стараться понравиться неловко Поиграем?