Время на прочтение

6 мин

Количество просмотров 225K

В комментариях к постам про сеть WiMAX (1, 2) и про GPRS был выражен интерес к сетям сотовой связи, поэтому решил реализовать свою давнюю задумку и описать хабрасообществу как же устроены современные сети сотовой связи.

На приведённой картинке изображена общая структура сетей сотовой связи. Изначально сеть разделяется на 2 больших подсети — сеть радиодоступа (RAN — Radio Access Network) и сеть коммутации или опорную сеть (CN — Core Network).

Хочу подчеркнуть, что буду описывать именно существующие сети сотовой связи для СНГ, потому что в Европе, Америке и Азии сети более развиты и их структура несколько отличается от наших сетей, про это напишу как-нибудь позже, если будет интерес.

Сперва, хотелось бы рассказать в общих словах про сеть, а потом более подробно расскажу про функции каждого из элементов сети.

Сеть радиодоступа

Существующие сети радиодоступа у наших операторов — продукт долгой эволюции, поэтому они состоят из сети радиодоступа к GSM (GERAN — GSM EDGE Radio Access Network) и сеть радиодоступа к UMTS (UTRAN — UMTS Terrestrial Radio Access Network). Сверху слева на картинке вы видите GERAN, внизу слева, соответственно UTRAN. Наибольшие изменения при переходе от GSM к UMTS происходят как раз в сети радиодоступа — оператору нужно построить вторую сеть и заново покрыть уже имеющиеся территории.

Сеть радиодоступа — эта та паутина, которой охвачены огромные территории городов и открытых местностей, за счёт неё как раз и обеспечивается то огромное погрытие, которое предоставляют сети сотовой связи.

Опорная сеть

Опорная сеть — ядро сетей сотовой связи. Название опорная — мой вольный перевод, в GSM эту часть сети называют сетью коммутации, в UMTS — Core Network, что по сути можно перевести как ядро сети. К этому ядру, как периферийные устройства к системному блоку, могут подключаться различные сети радиодоступа. Опорная сеть мало эволюционирует в связи с эволюцией от GSM к UMTS, эта сильная эволюция происходит немного позже — её уже прошли западные и азиатские операторы, у нас же она только начинается.

Опорная сеть на приведённой выше картинке разделена на 2 части — верхняя правая часть отвечает за голосовые соединения, или CS-соединения (Circuit Switch), нижняя правая часть отвечает за пакетные соединения, или же PS-соединения (Packet Switch).

Опорная сеть сосредоточена в одном или нескольких зданий, принадлежащих оператору сотовой связи, в больших машинных залах — проще говоря огроменнейшая серверная, где стоит большое количество шкафов оборудования, их ещё холодильниками иногда называют, потому что с виду очень похожи

HLR

HLR — Home Location Register, Регистр положения домашних абонентов.

По сути это большая база данных, в которой хранится всё об абоненте данной сети. В крупных сетях, таких, как у операторов большой тройки, таких узлов несколько — они разбросаны по регионам. Их количество измеряется единицами штук. Для того, чтобы понимать порядки — в Питере такой узел один, в Москве другой, на Урале ещё один, ещё на Кавказе, в Сибири — 3-4 штучки… На практике это может быть распределённая БД, потому что ёмкости одного HLR может не хватить для хранения данных обо всех абонентах. Тогда оператор докупает ещё один HLR (физическое устройство) и организует распределённую БД.

Какая же информация там хранится? По большей части, это информация об услугах, подключенных у абонента:

— может ли абонент совершать исходящие звонки

— может ли абонент отправлять/принимать SMS

— разрешена ли услуга конференц-связи

— ну и все остальные возможные услуги

Также здесь хранится такая важная информация, как идентификатор того MSC, в зоне действия которого сейчас находится абонент. Позже мы увидим для чего это может быть нужно.

MSC/VLR

MSC — Mobile Switching Center, центр коммутации для мобильных абонентов;

VLR — Visitor Location Register, регистр положения гостевых абонентов.

Логически это 2 раздельных узла, но на практике, это реализовано в одном и том же устройстве.

VLR хранит в себе копию тех данных, которые записаны в HLR с той лишь разницей, что тут уже нет информации о том MSC, в зоне действия которого находится абонент. Здесь хранится информация о том, в зоне действия какого BSC находится данный абонент. Ну и здесь, естественно, хранятся данные только о тех абонентах, которые сейчас находятся в зоне действия того MSC, к которому подключен данный VLR.

MSC — классический коммутатор (конечно, не такой классический, который можно увидеть в музеях, где сидели бабушки и перетыкали проводки). Основные его функции — для исходящего вызова — определить куда переключить вызов, для входящего же соединения — определить на какой BSC отправить вызов. Для выполнения этих то функций он и обращается в VLR за хранящейся там информацией. Здесь стоит заметить, что это плюс разнесения HLR и VLR — MSC не будет стучаться в HLR каждый раз, когда абоненту что-то нужно, а будет всё делать своими силами. Также MSC собирает данные для биллинга, далее эти данные скармливаются соответствующим системам.

AUC

AUC — AUthentication Center, центр аутентификации абонентов. Этот узел отвечает за то, чтобы злоумышленник не мог получить доступ к сети от вашего лица. Также этот узел генерирует ключи шифрования, с помощью которых шифруется ваше соединение с сетью в самом уязвимом месте — на радиоинтерфейсе.

GMSC

GMSC — Gateway MSC, шлюзовой коммутатор. Этот узел сети используется только при входящих вызовах. У операторов есть определённая номерная ёмкость, этой номерной ёмкости сопоставляются шлюзовые коммутаторы сетей связи (сотовых, фиксированных). Когда вы набираете номер друга, ваш звонок доходит до коммутатора (MSC) вашей сети и он определяет куда дальше отправить этот вызов на основе имеющихся у него соответствий между номерами и шлюзами сетей. Звонок отправляется на GMSC сотового оператора, которым пользуется ваш друг. Далее GMSC делает запрос в HLR и узнаёт в зоне действия какого MSC сейчас находится вызываемый абонент. Туда дальше и перенаправляется вызов.

SGSN

SGSN — Serving GPRS Support Node, обслуживающий узел поддержки GPRS. Этот узел отвечает за то, чтобы определить каким образом предоставлять услуги на основе запрошенной APN (Access Point Name, точки доступа, например, mms.beeline.ru). Также на этом узле осуществляется посчёт трафика.

GGSN

GGSN — Gateway GPRS Support Node, шлюзовой узел поддержки GPRS. Ну это шлюз, отвечает за правильную доставку пакетов до пользователя.

BSC

BSC — Base Station Controller, контроллер базовых станций. Узел, к которому подключаются базовые станции, дальше он осуществляет управление базовыми станциями — назначает какому абоненту где сколько ресурсов выделить, определяет каким образом осуществляются хэндоверы. Когда с MSC приходит сигнал о входящем соединении для абонента, контроллер осуществляет процедуру пейджинга — через все подчинённые ему базовые станции посылает вызов данному абоненту, который должен отозваться через одну из базовых станций.

TRC

TRC — TRansCoder, транскодер. Устройство, отвечающее за перекодирование речи из формата GSM в стандартный формат телефонии, используемый в фиксированных сетях связи и обратно. Таким образом, получается, что речь передаётся в формате сетей фиксированной связи в сети GSM на участке от GMSC до TRC.

BTS

BTS — Base Transceiver Station, базовая приёмопередающая станция. Это то, что непосредственно находится близко к самому пользователю. Именно базовые станции образуют ту самую паутину, которой накрывают операторы сотовой связи, именно от их количества зависит территория, на которой предоставляют услуги операторы сотовой связи. По сути — довольно глупое устройство, оно обеспечивает выделение пользователям отдельных каналов связи, преобразует сигнал в высокочастотный, который будет передаваться в эфир, ну и выдаёт этот самый высокочастотный сигнал на антенны. А вот антенны то мы и можем наблюдать каждый день.

Хочу заметить, что антеннки — это не есть базовая станция

Более подробно можно почитать в недавно опубликованной статье про базовые станции.

RNC

RNC — Radio Network Controller, контроллер сети радиодоступа. По сути выступает в той же роли, что BSC в GERAN.

NodeB

NodeB, базовая станция в UMTS. Аналог BTS в GSM.

В целом, здесь описаны все жизненно важные элементы сети GSM/UMTS. Здесь я не упоминал ещё некоторые узлы, такие как SMS-C (SMS-Center), MMS-C (MMS-Center), WAP-GW (WAP-Gateway).

Если статья вызовет интерес, то в дальнейшем могу рассказать более подробно про сети радиодоступа GERAN и UTRAN, потому что я занимаюсь по большей части именно радийными вещами.

Также уже есть идеи для ряда статей на основе вопросов, вызвавших интерес, в комментариях к статьям по телекоммуникациям, пока не буду раскрывать интригу — задавайте интересные вопросы — будут интересные статьи!

UPD: в комментариях отписались эксперты в своих областях, что очень интересно почитать:

1. Ветка про ПО, устанавливаемом на оборудовании;

2. Ветка про отличия наших (СНГшных) сетей и сетей в Европе/США/Азии;

3. Комментрии от пользователя DeSh с поправлениями и уточнениями: тыц, тыц.

Да и вообще в комментариях довольно много всего интересного всплыло помимо выделенных мной комментариев.

Система сотовой связи — это сложная и гибкая техническая система, допускающая большое разнообразие как по вариантам конфигурации, так и по набору выполняемых функций. В качестве примера сложности и гибкости системы укажем, что она может обеспечивать передачу как речи, так и других видов информации, в частности факсимильных сообщений и компьютерных данных. В части передачи речи, в свою очередь, может быть реализована обычная двусторонняя телефонная связь, многосторонняя телефонная связь (так называемая конференц-связь — с участием в разговоре более двух абонентов одновременно), голосовая почта.

При организации обычного двустороннего телефонного разговора, начинающегося с вызова, возможны режимы автодозвона, ожидания вызова, переадресации вызова (условной или безусловной). Ограничимся пока перечисленным, а дополнительные примеры сформулированного выше тезиса мы будем встречать на протяжении всего раздела. Более подробное рассмотрение возможностей системы и видов услуг будет приведено позже. Акцентируя внимание на термине техническая, мы имеем в виду, что любые принципиальные решения воплощаются в виде некоторой вполне конкретной технической реализации, которая может быть существенно различной не только для разных стандартов сотовой связи, но даже для одного и того же стандарта, но в исполнении разных фирм.

Приступая к изложению принципов построения и технических основ сотовой связи, мы оказываемся перед проблемой: в каком ключе и с какой степенью подробности вести изложение? Одна крайность — изложение голой идеи, без всякого намека на привязку к технике. В этом случае, очевидно, мы получаем книгу минимального объема, но трудно читаемую и с сомнительной практической ценностью. Другая крайность — изложение,с жесткой привязкой к технике и всеми подробностями различных вариантов реализации. При этом, однако, книга будет восприниматься еще тяжелее — читатель просто утонет в дебрях технических деталей, не говоря уже об объеме, который окажется неприемлемо большим.

Мы выбираем нечто среднее, более близкое, пожалуй, к первому варианту. В частности, мы ограничиваемся:

- схематичным представлением структуры системы, лишь кратко упоминая о некоторых возможных модификациях;

- передачей информации речи при обычной двусторонней радиотелефонной связи, почти не затрагивая вопросов передачи других видов информации;

- цифровыми системами сотовой связи с TDMA, уделяя аналоговым системам, а также цифровым системам с CDMA, минимум места и внимания.

В качестве конкретных примеров мы обращаемся к стандартам D-AMPS и GSM. В результате, как нам кажется, удается получить приемлемый компромисс по степени подробности, доходчивости изложения, практической полезности и объему сайта.

Функциональная схема

Система сотовой связи строится в виде совокупности ячеек, или сот, покрывающих обслуживаемую территорию, например территорию города с пригородами. Ячейки обычно схематически изображают в виде равновеликих правильных шестиугольников (рис.2Л), что по сходству с пчелиными сотами и послужило поводом назвать систему сотовой. Ячеечная, или сотовая, структура системы непосредственно связана с принципом повторного использования частот — основным принципом сотовой системы, определяющим эффективное использование выделенного частотного диапазона и высокую емкость системы. Принцип повторного использования частот мы рассмотрим в позднее, а пока будем просто полагать ячеечную схему удобным вариантом иерархического построения системы, принимая на веру утверждение о его преимуществах. В центре каждой ячейки находится базовая станция, обслуживающая все подвижные станции (абонентские радиотелефонные аппараты) в пределах своей ячейки (рис 2.2). При перемещении абонента из одной ячейки в другую происходит передача его обслуживания от одной базовой станции к другой. Все базовые станции системы, в свою очередь, замыкаются на центр коммутации, с которого имеется выход во Взаимоувязанную сеть связи (ВСС) России, в частности, если дело происходит в городе, — выход в обычную городскую сеть проводной телефонной связи. На рис 2.3 приведена функциональная схема, соответствующая описанной структуре системы.

Отметим теперь некоторые моменты, связанные с упрощенностью изложенного выше схематичного представления.

Прежде всего, в действительности ячейки никогда не бывают строгой геометрической формы. Реальные границы ячеек имеют вид неправильных кривых, зависящих от условий распространения и затухания радиоволн, т.е. от рельефа местности, характера и плотности растительности и застройки и тому подобных факторов. Более того, границы ячеек вообще не являются четко определенными, так как рубеж передачи обслуживания подвижной станции из одной ячейки в соседнюю может в некоторых пределах смещаться с изменением условий распространения радиоволн и в зависимости от направления движения подвижной станции. Точно так же и положение базовой станции лишь приближенно совпадает с центром ячейки, который к тому же не так просто определить однозначно, если ячейка имеет неправильную форму. Если же на базовых станциях используются направленные (не изотропные в горизонтальной плоскости) антенны, то базовые станции фактически оказываются на границах ячеек.

Рис.2.3.Упрощенная функциональная схема системы сотовой связи: БС — базовая станция; ПС — подвижная станция (абонентский радиотелефонный аппарат)

Далее, система сотовой связи может включать более одного центра коммутации, что может быть обусловлено, в частности, эволюцией развития системы или ограниченностью емкости коммутатора. Возможна, например, структура системы типа показанной на рис.2.4 — с несколькими центрами коммутации, один из которых условно можно назвать «головным» или «ведущим».

Рис.2.4. Система сотовой связи с двумя центрами коммутации

В такой ситуации может возникнуть вопрос: что же такое система сотовой связи, чем определяются ее границы? Иначе говоря, как понять, где заканчивается одна система и начинается другая? Ответ такой: система — это то, что замыкается на один общий домашний регистр. В простейшей ситуации система содержит один центр коммутации (рис.2.3), при котором имеется домашний регистр, и она обслуживает относительно небольшую замкнутую территорию («небольшой город»), с которой не граничат территории, обслуживаемые другими системами. Если, условно говоря, «город побольше», то система может содержать два или более центров коммутации (рис.2.4), из которых только при «головном» имеется домашний регистр, но обслуживаемая системой территория по-прежнему не граничит с территориями других систем.

В обоих этих случаях при перемещении абонента между ячейками одной системы происходит передача обслуживания, а при перемещении на территорию другой системы — роминг. Наконец, если «город совсем большой», на его площади может оказаться несколько систем с граничащими территориями, каждая система — со своим домашним регистром. В таком случае при перемещении абонента из одной системы в другую может иметь место и так называемая межсистемная передача обслуживания. Как для роминга, так и для межсистемной передачи обслуживания необходима аппаратурная совместимость систем (принадлежность их к одному и тому же стандарту сотовой связи), а также наличие соответствующих соглашений между компаниями-операторами.

Рис.2.5. Система базовой станции стандарта GSM: СБС — система базовой станции; КБС — контроллер базовой станции; БППС — базовая приемо-передающая станция; ПС — подвижная станция

Еще одна особенность связана с построением базовой станции. В стандарте GSM используется понятие система базовой станции (СБС), в которую входит контроллер базовой станции (КБС) и несколько, например до шестнадцати, базовых приемопередающих станций (БППС) — рис.2.5. В частности, три БППС, расположенные в одном месте и ззамыкающиеся на общий КБС, могут обслуживать каждая свой 120-градусный азимутальный сектор в пределах ячейки (соты) или шесть БППС с одним КБС — шесть 60-градусных секторов. В стандарте D-AMPS в аналогичном случае могут использоваться соответственно три или шесть независимых базовых станций, каждая со своим контроллером, расположенных в одном месте и работающих каждая на свою секторную антенну; для обозначения такой «строенной» или «ушестеренной» конфигурации иногда употребляется термин позиция ячейки, или позиция соты (cell site), хотя чаще наименование cell site является синонимом базовой станции.

Число примеров такого рода схематизма и упрощений на самом деле гораздо больше, но мы ограничимся пока приведенными пояснениями к функциональной схеме и, имея их в виду, перейдем к рассмотрению отдельных элементов системы. При этом, если не оговаривается иное, будем адресоваться к простейшей схеме рис.2.3, чтобы не потерять за деталями основной логической нити рассуждений.

Принципы построения систем сотовой связи

Сотовые системы подвижной связи(ССПС) называют системы использующими

большое число маломощных передатчиков,

которые предназначены для обслуживания

только сравнительно небольших зон,

называемыхсотами(cell),

радиусом 1…2 км. Каждая сота обеспечивается

передатчиком с ограниченным радиусом

действия и числом каналов. Это позволяет

повторно использовать те же самые

частоты в другой соте, но удаленной на

значительное расстояние.

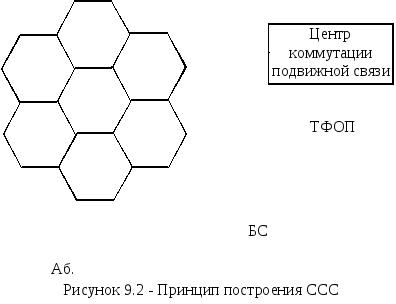

Принцип построения ССС представлен на

рисунке 9.2.

Зона обслуживания (территория города

или региона) делится на некоторое

количество ячеек (сот), которые схематично

изображаются в виде правильных

шестиугольников имеющими сходство с

пчелиными сотами. Отсюда и название

этих систем – сотовые. ССС непосредственно

реализуют принцип повторного использования

частот, согласно которому одни и те же

частоты могут повторяться в ячейках

(сотах), удаленных друг от друга на

определенное расстояние. В центре каждой

соты находится базовая станция (БС),

которая в пределах своей ячейки

обслуживает все подвижные станции

абонентов (Аб.) При перемещении абонента

из одной ячейки в другую происходит

передача его обслуживания от одной БС

к другой. Коммутация каналов БС

осуществляется в центре коммутации

подвижной связи, который подключается

к телефонной сети общего пользования

(ТФОП).

В действительности ячейки никогда не

бывает строгой геометрической формы.

Реальные границы ячеек имеют вид

неправильных кривых, зависящих от

условий распространения и затухания

радиоволн (от рельефа местности, плотности

застройки и других факторов).

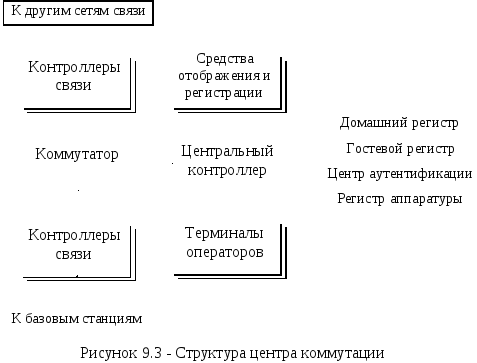

Структура центра коммутации

Центр коммутации (ЦК) является «мозговым»

центром и одновременно диспетчерским

пунктом системы сотовой связи. На нем

замыкаются потоки информации со всех

БС. Через ЦК осуществляется выход на

другие сети связи – телефонную сеть

общего пользования, спутниковую сеть

связи или на другие сотовые сети. В

состав ЦК входит несколько процессоров

(контроллеров), и он является типичным

примером многопроцессорной системы.

Блок-схема ЦК сети цифровой сотовой

связи представлена на рисунок 9.3.

Коммутатор осуществляет переключение

потоков информации между соответствующими

линиями связи. В частности, он может

направить поток информации от одной БС

к другой или от БС к стационарной сети

либо, наоборот – от стационарной сети

связи к требуемой БС. Коммутатор

подключается к линиям связи через

соответствующие контроллеры связи,

осуществляющие промежуточную обработку

(упаковку/распаковку, буферное хранение)

потоков информации.

Общее управление работой центра

коммутации и системы в целом производится

от центрального контроллера, который

имеет мощное математическое обеспечение,

включающее перепрограммируемую часть

(software). Работа центра

коммутации предполагает активное

участие операторов, поэтому в состав

центра входят соответствующие терминалы,

а также средства отображения и регистрации

(документирования) информации.

Важным элементом системы является база

данных, в которую входят: домашний

регистр, гостевой регистр, центр

аутентификации и регистр аппаратуры

(последний имеется не во всех системах).

Домашний регистр(домашний регистр

местоположения –Home

Location Register,

HLR) содержит сведения

обо всех абонентах, зарегистрированных

в данной системе, и о видах услуг, которые

могут быть им оказаны.

Гостевой регистр(гостевой регистр

местоположения –Visitor

Location Register,

VLR) содержит примерно

такие же сведения об абонентах-гостях,

т.е. об абонентах, зарегистрированных

в другой сети сотовой связи, но пользующихся

в настоящее время услугами связи в

данной сети того же стандарта.

Центр аутентификации(Authentication

Center, AUC)

обеспечивает процедуру аутентификации

(проверки подлинности) абонентов и

шифрования сообщений.

Регистр аппаратуры(регистр

идентификации аппаратуры —Equipment

Identity, EIR)

содержит сведения об эксплуатируемых

подвижных стациях на предмет их

исправности и санкционированного

использования.

Соседние файлы в папке ЛЕКЦИИ +ПЗ ИкСиС-2013

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Сотовая связь — разновидность радиосвязи. Между устройством, отправляющим сигнал, и устройством, принимающим его, находятся базовые станции, которые ретранслируют сигнал. Этих станций очень много, и они размещены так, чтобы их «круги охвата» краями накладывались друг на друга.

- Как устроена сотовая связь 3G/4G

- Сотовая связь — это…

- Принцип работы мобильной коммуникации

- Принцип работы сотовой связи

- Ранняя архитектура системы телефонной связи

- Система мобильной коммуникации с использованием концепции сотовой связи

- Архитектура сотовой системы

- Препятствия в развитии сотовой связи

- Компоненты сотовой системы

- Вредоносность вышек сотовой связи

- Принцип действия сотовой связи

- Принцип работы мобильного телефона

- Как работает мобильная связь: ликбез

- Базовые станции сотовой связи и их антенная

- Базовые станции. Общие сведения

- Зона обслуживания базовых станций

- Антенны базовых станций. Заглянем внутрь

- Многодиапазонные антенны

- Принцип работы сотовой связи

- Мобильная связь

Даже если мы не совершаем звонков, телефон постоянно поддерживает сигнал с базовыми станциями. Поймав сигнал, испускаемый станцией, телефон в ответ отправляет свой идентификационный код, уникальный для каждого.

Как устроена сотовая связь 3G/4G

Мартин Купер — изобретатель прототипа портативного сотового телефона Motorola DynaTAC весом в 1,15 кг и размерами 22,5х12,5х3,75 см

Для сотовой связи очень важно, чтобы была непрерывность соединения при перемещении. Это обеспечивается благодаря так называемому хэндовер (Handover), при котором соединение, установленное абонентом, как бы подхватывается соседними сотами по эстафете, а абонент продолжает разговаривать или копаться в соцсетях. Вся сеть делится на две подсистемы: подсистема базовых станций и подсистема коммутации.

Схематически это выглядит так:

В середине «соты находится базовая станция, которая обычно обслуживает три «соты». Радиосигнал от базовой станции излучается через 3 секторные антенны, каждая из которых направлена на свою «соту». Бывает так, что на одну «соту» направлены сразу несколько антенн одной базовой станции. Это связано с тем, что сеть сотовой связи работает в нескольких диапазонах (900 и 1800 МГц).

Однако в условиях городской местности трудно найти место под размещение массивного сооружения. Поэтому в крупных городах базовые станции размещаются на зданиях. Каждая станция ловит сигнал от мобильных телефонов на удалении до 35 км.

Это антенны. Само оборудование БС находится на чердаке, или в контейнере на крыше, которое представляет из себя пару железных шкафов.

Некоторые базовые станции расположены там, где вы даже не догадаетесь. Как например на крыше этой парковки.

Антенна БС состоит из нескольких секторов, каждый из которых принимает/отправляет сигнал в свою сторону. Если вертикальная антенна осуществляет связь с телефонами, то круглая соединяет БС с контроллером.

Ккаждый сектор может обслуживать до 72 звонков одновременно. БС может состоять из 6 секторов, и обслуживать до 432 звонков, однако обычно на станциях устанавливают меньше передатчиков и секторов. Сотовые операторы предпочитают ставить больше БС для улучшения качества связи.

От подсистемы базовых станций сигнал передается в сторону подсистемы коммутации, где и происходит установление соединения с нужным абоненту направлением. В подсистеме коммутации есть ряд баз данных, в которых хранятся сведения об абонентах. Оборудование для этой базовой станции спрятано в этом железном шкафу.

Кроме обычных вышек есть также и мобильные варианты базовых станций, размещенные на грузовиках. Их очень удобно использовать во время стихийных бедствий или в местах массового скопления людей (футбольные стадионы, центральные площади) на время праздников, концертов и различных мероприятий.

Для обеспечения оптимального покрытия радиосигналом на уровне земли, базовые станции проектируются специальным образом. Несмотря на дальность в 35 км. сигнал не распространяется на высоту полета самолетов. Однако некоторые авиакомпании уже начали устанавливать на своих бортах небольшие базовые станции, обеспечивающие сотовую связь внутри самолета.

Технологии со временем сильно развились и достаточно вот такой небольшой комнаты с несколькими специалистами, чтобы наблюдать за работой всей сети в Москве.

Сотовые операторы часто разрешают своим конкурентам использовать свои башенные сооружения для размещения антенн. Строительство башни или мачты — дорогое удовольствие, и такой обмен (взаимовыгодный) позволяет сэкономить немало средств.

Оборудование на самом деле выглядит необычно, по его виду можно предположить все что угодно.

Сотовая связь — это…

Сотовая связь относится к усовершенствованной службе мобильной телефонной связи (AMPS).

Сотовая мобильная связь основана на географическом разделении зоны покрытия связи. Каждой ячейке выделяется определенное количество частот (или каналов), которые позволяют большому количеству абонентов одновременно вести разговоры.

Принцип работы мобильной коммуникации

Каждый мобильный телефон использует отдельный временный радиоканал для связи с сотовым сайтом. Этот сайт поддерживает коммуникацию со многими телефонами одновременно, используя один канал на один телефон. Каналы используют пару частот сотовой связи:

- Прямую линию для передачи с сотового узла.

- Обратную линию, чтобы сотовый узел мог принимать вызовы от пользователей.

Принцип работы сотовой связи

Процесс начинается с активации чипа при введении ПИН-кода вставляемой SIM-карты. Затем осуществляется передача сигнала сотовой связи по управляющим каналам. Ответ вызываемого номера передается по свободному каналу управления на антенну базовой станции, откуда идет передача в центр коммутации подвижной связи.

Ранняя архитектура системы телефонной связи

Традиционная мобильная служба была структурирована аналогично телевизионному радиовещанию: один очень мощный передатчик, расположенный в самой высокой точке области, будет транслировать в радиусе до пятидесяти километров.

Концепция сотовой связи структурировала сеть телефонной связи по-другому. Вместо использования одного мощного передатчика многие маломощные передатчики были размещены по всей зоне покрытия сотовой связи.

Система мобильной коммуникации с использованием концепции сотовой связи

Проблемы с помехами, вызванные мобильными устройствами, использующими один и тот же канал в смежных областях, доказали, что все каналы не могут повторно использоваться в каждой соте.

Инженеры обнаружили, что влияние помех было связано не с расстоянием между зонами, а с отношением расстояния к мощности (радиусу) передатчиков зон. Сокращая радиус зоны на пятьдесят процентов, поставщики услуг могут увеличить число потенциальных клиентов в зоне в четыре раза.

онцепция сотовой связи использует переменные уровни низкой мощности, что позволяет подбирать ячейки в соответствии с потребностями.

Частоты сотовой связи, используемые в одном кластере ячеек, могут быть повторно использованы в других ячейках. Разговоры могут передаваться из ячейки в ячейку, чтобы поддерживать постоянную телефонную связь, когда пользователь перемещается между ними.

Архитектура сотовой системы

В современной сотовой телефонии сельские и городские районы делятся на районы в соответствии с конкретными правилами предоставления услуг.

Кластер — это группа ячеек. Ни один канал не используется повторно в кластере. Поскольку для мобильных систем было доступно лишь небольшое количество частот радиоканалов, инженерам пришлось искать способ повторного использования радиоканалов для одновременной передачи более одного разговора.

Препятствия в развитии сотовой связи

Системные операторы разработали идею расщепления клеток. Когда зона обслуживания становится заполненной пользователями, этот подход используется для разделения одной зоны на более мелкие. Таким образом, городские центры могут быть разбиты на столько областей, сколько необходимо для обеспечения приемлемого уровня обслуживания.

Это препятствие связано с проблемой, возникшей, когда абонент сотовой связи во время вызова перемещался из одной ячейки в другую. Поскольку соседние зоны не используют одни и те же радиоканалы, вызов должен быть либо отброшен, либо переведен с одного радиоканала на другой, когда пользователь пересекает линию между соседними ячейками.

Компоненты сотовой системы

Система сотовой связи состоит из следующих четырех основных компонентов, которые работают совместно для предоставления абонентам услуг мобильной связи:

- Телефонная сеть общего пользования (PSTN).

- Мобильная телефонная станция (МТСО).

- Сотовый сайт с антенной системой.

- Мобильный абонентский пункт (MSU).

Термин «сотовый сайт» используется для обозначения физического местоположения радиооборудования, которое обеспечивает покрытие в ячейке. Список аппаратного обеспечения, расположенного на сотовой станции, включает источники питания, интерфейсное оборудование, радиочастотные передатчики и приемники и антенные системы.

Вредоносность вышек сотовой связи

Вредны ли вышки сотовой связи? К сожалению, да. Микроволны могут влиять на электромагнитные поля вашего тела, вызывая множество потенциальных проблем со здоровьем:

- Головные боли.

- Потеря памяти.

- Сердечно-сосудистый стресс.

- Низкое количество сперматозоидов.

- Врожденные дефекты.

- Рак.

Принцип действия сотовой связи

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий и вышках. Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь пакетами. Связь телефона со станцией может идти по аналоговому протоколу (AMPS, NAMPS, NMT-450) или по цифровому (DAMPS, CDMA, GSM, UMTS). Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой.

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

-

Услуги сотовой связи

-

Операторы сотовой связи предоставляют следующие услуги:

- Голосовой звонок;

- Автоответчик в сотовой связи (услуга);

- Роуминг;

- АОН (Автоматический определитель номера) и АнтиАОН;

- Приём и передача коротких текстовых сообщений (SMS);

- Приём и передача мультимедийных сообщений — изображений, мелодий, видео (MMS-сервис);

- Мобильный банк (услуга);

- Доступ в Интернет;

- Видеозвонок и видеоконференция

Принцип работы мобильного телефона

-

Рис.1 Принцип работы сотового телефона

Сотовый телефон – это приёмо-передатчик, работающий на одной из частот в диапазоне 850МГц, 900МГц, 1800МГц, 1900МГц. Причём приём и передача разнесены по частотам.

Все сигналы кодека обрабатываются очень полезным алгоритмом на основе принципа DTX (Discontinuous Transmission) – прерывистой передачи речи. Его полезность заключается в том, что он управляет передатчиком телефона, включая его только в том момент, когда начинается произношение речи и отключает в паузах между разговором. Всё это достигается с помощью включенного в кодек VAD (Voice Activated Detector) –детектор активности речи.

У принимаемого абонента все преобразования происходят в обратном порядке.

Устройство мобильного телефона и его основные функциональные узлы (модули).

Любой мобильный телефон – это сложное техническое устройство, состоящее из множества функционально законченных модулей. Выход из строя хотя бы одного модуля влечёт за собой минимум – частичную неисправность аппарата, максимум – телефон полностью неработоспособен.

Схематически мобильный телефон выглядит так:

Рис.2 Устройство сотового телефона

1. Аккумуляторная батарея (АКБ) – основной (первичный) источник питания телефона. В процессе эксплуатации имеет одно неприятное свойство – старение, т.е. потеря ёмкости, увеличение внутреннего сопротивления.

Особого ухода АКБ не требуют. Главное, не допускать переохлаждения в зимнее время (до -10°С), т.к. ускоряется разряд и старение. А так же нагрев до 50-60°С и выше. Это опасно – АКБ может попросту вздуться и даже взорваться. Чаще всего это происходит в результате использования дешёвых зарядных устройств, при неисправностях схемы зарядки телефона, а также при выбранных производителем больших зарядных токов (для сокращения времени заряда АКБ)

АКБ мобильного телефона состоит из 2-х частей: собственно батареи и маленькой платы электроники-автоматики.

Рис.3 Устройство аккумуляторной батареи

Плата электроники выполняет защитную функцию, защищая батарею и телефон от таких ситуаций, как:

— короткое замыкание (КЗ) питающих клемм аккумулятора;

— перегрев батареи в процессе зарядки и эксплуатации;

— разряд батареи ниже установленной минимально допустимой нормы;

— перезаряд батареи.

Рис.4 Расположение контактов АКБ

Расположение контактов у разных производителей может отличаться.

Основные характеристики АКБ:

— ёмкость – для современных телефонов примерно от 700мА до 2000мА и более.

— внутреннее сопротивление — чем меньше — тем лучше (примерно до 200 миллиОм)

2. Контроллер питания – служит для преобразования напряжения АКБ в несколько видов напряжений для питания отдельных узлов и устройств телефона, а также управляет процессом зарядки АКБ. Совместно с процессором активирует встроенные в него или же внешние усилители звука разговорного динамика, микрофона, буззера (полифонического громкоговорителя), обеспечивает обмен данными с SIM-картой.

3. SIM-holder (sim – коннектор) – держатель SIM – карты. Служит для подключения SIM – карты к телефону. Имеет в себе 6 (редко

подпружиненных контактов, с помощью которых осуществляется электрическая связь SIM – карты и контроллера питания либо процессора.

-

Динамик (разговорный динамик) – служит для преобразования электрических сигналов в звуковые колебания. То есть работает в обратном порядке микрофона. Один абонент говорит в микрофон, который преобразовывает голос в эл. сигналы, далее эти сигналы преобразовываются (см. описание выше), излучаются в эфир. Второй абонент принимает эти сигналы телефоном и слышит их в динамике телефона.

-

Спикер(буззер, звонок, полифонический динамик) – тот же динамик, предназначеный для воспроизведения мелодии звонка, СМС, MP3 и т.д. Но может использоваться и для разговора.

-

Центральный процессор (CPU) — предназначен для выполнения машинных команд, инструкций и операций, предусмотренных программным обеспечением (прошивкой –разг.) телефона, а также чёткого взаимодействия с остальными модулями и устройствами и последующего управления ими.

-

RAM – память (ОЗУ ). Служит для временного хранения данных. В ней хранятся результаты вычислений и обработки информации в конкретный текущий момент (например, прослушивание музыки, воспроизведение видео, работа приложений, игр и т.д.) За ненадобностью память очищается от одних данных и загружает новые и так постоянно.

-

Клавиатурный модуль – стандартная цифровая клавиатура для набора номера абонента, текста, смс + набор дополнительных кнопок, которые выполняют определённые программным обеспечением телефона функции, например регулировку уровня громкости, запуск программ, фотокамеры, диктофона и т.д.

-

LCD –дисплей – экран телефона.

-

Усилитель мощности – предназначен для усиления сигнала, вырабатываемого приёмопередатчиком, до уровня мощности, необходимого для излучения антенной в эфир.

-

Антенна – предназначена для накопления энергии, излучаемой базовой станцией и последующей передачи её в цепи приёмного тракта. При передаче сигнала всё наоборот: с передатчика сигнал усиливается усилителем мощности и подаётся в антенну, которая излучает сигнал в эфир.

Как работает мобильная связь: ликбез

Обратите внимание на промышленные здания, городские высотки и специальные вышки. На них располагаются большие серые прямоугольные блоки с торчащими антеннами разных форм. Это приемо-передающие операторов сотовой связи. От антенны сигнал по кабелю передается непосредственно в управляющий блок станции. Вместе они и образуют базовую станцию [антенны и управляющий блок].

В свою очередь, контроллеры кабелями подключены к «мозговому центру» – коммутатору. Коммутатор обеспечивает выход и вход сигналов на городские телефонные линии, на других операторов сотовой связи, а также операторов междугородней и международной связи.

Когда человек передвигается по улице пешком или идет на автомобиле, поезде и т.д. и при этом еще и разговаривает по телефону, важно обеспечить непрерывность связи.

Как работает сотовая связь

Несмотря на своё название, пчёлы в функционировании сотовой связи никак не задействованы. Сотовой связь называется потому, что территория, на которой обеспечивается связь, разбивается на отдельные ячейки или соты.

Соты формируют многочисленные базовые станции — это совокупности антенн, расположенные где-то на крышах зданий.

Каждая такая станция способна поймать сигнал от сотового телефона на расстоянии до 35 километров.

Антенна базовой станции разбита на несколько участков, каждый из которых направлен в свою сторону.

Антенна может включать в себя до шести секторов, каждый из которых в состоянии обрабатывать до 72 звонков одновременно.

То есть теоретически одна базовая станция может обрабатывать до 432 звонков, правда на практике используется меньшее количество секторов антенны.

Провода от антенн тянутся в специальный домик, который по сути и является базовой станцией.

Физически она выполнена в виде двух железных шкафов, установленных в помещениях с хорошей системой вентиляции.

Как правило, базовые станции устанавливаются на чердаках или крышах в специальных контейнерах.

За городом антенны базовых станций как правило устанавливают на антенно-мачтовых сооружениях.

Это наиболее эффективный способ обеспечить связью трассы и большие территории за пределами города.

В этом случае базовые станции располагаются в специализированных вагончиках около вышек.

Провода спускаются от антенн и проникают в помещение.

С базовых станций вызов переводится на центральный контроллер, где и происходит установление соединения с нужным абоненту направлением.

Контроллер и базовая станция связываются по оптическому или радиорелейному каналам. Один контроллер способен обслуживать до шестидесяти базовых станций.

Ниже вы можете увидеть, что из себя представляет коммутатор:

Коммутаторы размещают в больших помещениях, заполненных металлическими шкафами с оборудованием.

Задача коммутатора состоит в управлении трафиком. Если раньше чтобы поговорить друг с другом, абонентам нужно было сначала связываться с телефонисткой, которая затем вручную переставляла нужные провода, то теперь с ее ролью отлично справляется коммутатор.

Базовые станции сотовой связи и их антенная

Базовые станции. Общие сведения

Так выглядят антенны сотовой связи, установленные на крышах зданий. Эти антенны являются элементом базовой станции (БС), а конкретно – устройством для приема и передачи радиосигнала от одного абонента к другому, и далее через усилитель к контроллеру базовой станции и другим устройствам.

Подключение базовой станции к сети оператора связи может производиться по радиорелейной связи, поэтому рядом с «прямоугольными» антеннами блоками БС можно увидеть радиорелейную тарелку.

С переходом на более современные стандарты четвертого и пятого поколений, для удовлетворения их требований, подключать станции нужно будет исключительно по волоконной оптике. В современных конструкциях БС оптоволокно становится неотъемлемой средой передачи информации даже между узлами и блоками самой БС.

Оборудование базовой станции располагается в нежилых помещениях здания, либо устанавливается в специализированные контейнеры (закрепленные на стенах или столбах), ведь современное оборудования выполняется довольно компактно и может запросто поместиться в системный блок серверного компьютера.

Зона обслуживания базовых станций

Есть различные типы базовых станций: макро, микро, пико и фемтосоты. Фемтосота не является базовой станцией. Это, скорее, Access Point (точка доступа). Данное оборудование изначально ориентируется на домашнего или офисного пользователя. Фемтосота имеет габариты домашнего роутера:

-

Пикосота – это БС малой мощности, принадлежащая оператору и использующая в качестве транспортной сети IP/Ethernet. Обычно устанавливается в местах возможной локальной концентрации пользователей. Устройство по размерам сравнимо с небольшим ноутбуком:

Микросота – это приближенный вариант реализации базовой станции в компактном виде. От «большой» базовой станции ее отличает урезанная емкость поддерживаемых абонентом и меньшая излучающая мощность. Масса, как правило, до 50 кг и радиус радиопокрытия — до 5 км. Такое решение используется там, где не нужны высокие емкости и мощности сети, или нет возможности установить большую станцию:

Макросота – стандартная базовая станция, на базе которой строятся мобильные сети. Она характеризуется мощностями порядка 50 W и радиусом покрытия до 100 км (в пределе).

Антенны базовых станций. Заглянем внутрь

В сотовой связи чаще всего используют секторные панельные антенны, которые имеют диаграмму направленности (ДН) шириной в 120, 90, 60 и 30 градусов. Соответственно, для организации связи во всех направлениях (от 0 до 360) может потребоваться 3 (ширина ДН 120 градусов) либо 6 (ширина ДН 60 градусов) антенных блоков.

А ниже вид типовых диаграмм направленности в логарифмическом масштабе.

Большинство антенн базовых станций широкополосные, позволяющие работать в одном, двух или трех диапазонах частот. Один из эффективных методов управления излучаемой мощностью – это управление углом наклона антенны, что позволяет изменить площадь облучения диаграммы направленности.

Антенны могут иметь фиксированный угол наклона, либо имеют возможность дистанционной регулировки с помощью специального программного обеспечения, располагаемого в блоке управления БС, и встроенных фазовращателей.

С учетом современных реалий развития беспроводных технологий, базовые станции должны поддерживать работу 2G, 3G и LTE сетей. И если блоки управления базовых станций сетей разных поколений удается вместить в один коммутационный шкаф без увеличения габаритного размера, то с антенной частью возникают значительные трудности.

Например, в многодиапазонных антенных панелях количество коаксиальных соединительных линий достигает 100 метров!

С целью снижения электрических потерь и уменьшения точек пайки часто делают микрополосковые линии, это позволяет выполнить диполи и систему запитки всей антенны по единой печатной технологии.

Многодиапазонные антенны

С развитием сетей связи третьего и четвертого поколений требуется модернизация антенной части как базовых станций, так и сотовых телефонов. Антенны должны работать в новых дополнительных диапазонах, превышающих 2.2 ГГц.

В качестве примера рассмотрим конструкцию излучателей двухдиапазонной антенны базовой станции сотовой связи Powerwave, работающей в диапазонах 824-960, МГц и 1710-2170, МГц. Ее внешний вид показан на рисунке ниже:

Этот двухдиапазонный облучатель состоит из двух металлических пластин. Та, что большего размера работает в нижнем диапазоне 900 МГц, над ней расположена пластина с щелевым излучателем меньшего размера. Обе антенны возбуждаются щелевыми излучателями и таким образом имеют единую линию запитки.

Если в качестве излучателей используются дипольные антенны, то необходимо ставить отдельный диполь для каждого диапазона волн. Отдельные диполи должны иметь свою линию запитки, что, конечно же, снижает общую надежность системы и увеличивает энергопотребление. Примером такой конструкции является антенна Kathrein. Проектирование многодиапазонной антенны производят поэтапно.

Широкополосная антенна типа «бабочка» может быть удачно использована как основа для трехдиапазонной печатной антенны. На рисунке ниже изображены четыре различных варианта ее конфигурации.

Приведенные конструкции антенн отличаются формой реактивного элемента, который применяется для расширения рабочей полосы частот по согласованию. Каждый слой такой трехдиапазонной антенны представляет собой микрополосковый излучатель заданных геометрических размеров. Чем ниже частоты – тем больше относительный размер такого излучателя.

Таким образом, диполи для нижнего диапазона частот находятся как бы внутри диполей верхнего диапазона.

Для реализации трех- и более диапазонного режимов работы наибольшей технологичностью обладают печатные многослойные антенны. В таких антеннах каждый новый слой работает в довольно узком диапазоне частот. Такая «многоэтажная» конструкция изготавливается из печатных антенн с индивидуальными излучателями.

-

Принцип работы сотовой связи

-

Рис. 1 – Основные составляющие систем сотовой связи

Для вызова соответствующего абонента всеми базовыми станциями сотовой системы связи по управляющим каналам передается сигнал вызова. Сотовый телефон вызываемого абонента при получении этого сигнала отвечает по одному из свободных каналов управления.

По мере удаления абонента от базовой станции или в связи с ухудшением условий распространения радиоволн уровень сигнала уменьшается, что ведет к ухудшению качества связи. Улучшение качества разговора достигается путем автоматического переключения абонента на другой канал связи. Это происходит следующим образом. Специальная процедура, называемая передачей управления вызовом или эстафетной передачей (в иностранной технической литературе — handover, или handoff), позволяет переключить разговор на свободный канал другой базовой станции, в зоне действия которой оказался в это время абонент.

Рис. 2 – Распределение частот в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц

Мобильная связь

Важное явление, которое приходится учитывать при создании сотовых систем подвижной радиосвязи — отражение радиоволн, и, как следствие, их многолучевое распространение.

«АНАТОМИЯ»

Передача данных осуществляется по радиоканалам. Сеть GSM работает в диапазонах частот 900 или 1800 МГц. Например, при диапазоне 900МГц подвижной абонентский аппарат передает на одной из частот, лежащих в диапазоне 890-915 МГц, а принимает на частоте, лежащей в диапазоне 935-960 МГц. Для других частот принцип тот же, изменяются только численные характеристики.

Когда абонент получает канал, ему выделяется не только частотный канал, но и один из конкретных канальных интервалов, и он должен вести передачу в строго отведенном временном интервале, не выходя за его пределы — иначе будут создаваться помехи в других каналах. Работа передатчика происходит в виде отдельных импульсов, которые происходят в строго отведенном канальном интервале: продолжительность канального интервала составляет 577мкс, а всего цикла — 4616мкс. Выделение абоненту только одного из восьми канальных интервалов позволяет разделить во времени процесс передачи и приема путем сдвига канальных интервалов, выделяемых передатчикам подвижного аппарата и базовой станции. Базовая станция (BS) всегда передает на три канальных интервала раньше подвижного аппарата (HS).

Кроме каналов, передающих полезную информацию, существует еще ряд каналов, передающих сигналы управления. Реализация таких каналов и их работа требуют четкого управления, которое реализуется программными средствами.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 15 чел.

Средний рейтинг: 4.7 из 5.

Часть 1: структура

мобильных сетей

Все мы пользуемся мобильными телефонами, но при этом редко

кто задумывается — как же они работают? В данной статье мы постараемся

разобраться, как, собственно, реализуется связь относительно вашего мобильного

оператора.

Когда вы осуществляете звонок своему собеседнику, или кто-то

звонит вам, ваш телефон соединяется по радиоканалу с одной из антенн соседней

базовой станции (БС, BS, Base Station).

одной до двенадцати приемо-передающих антенн, имеющих направления в разные

стороны с целью обеспечения качественной связью абонентов в радиусе своего

действия. Такие антенны специалисты на

своем жаргоне называют «секторами», представляющими собой серые прямоугольные

конструкции, которые вы можете практически каждый день видеть на крышах зданий

или специальных мачтах.

Сигнал от такой антенны поступает по кабелю прямо в

управляющий блок базовой станции. Базовая станция является совокупностью

секторов и управляющего блока. При этом определенную часть населенного пункта

или территории обслуживают сразу несколько базовых станций, подключенных к

специальному блоку – контроллеру локальной зоны (сокращенно LAC, Local Area

Controller или просто «контроллер»). Как правило, один контроллер объединяет до

15 базовых станций определенного района.

Со своей стороны, контроллеры (их также может быть

несколько) соединены с самым главным блоком — Центром управления мобильными

услугами (MSC, Mobile services Switching Center), который для упрощения

восприятия принято называть просто «коммутатором». Коммутатор, в свою очередь, осуществляет

вход и выход на любые линии связи – как сотовой, так и проводной.

Если отобразить написанное в виде схемы, то получится

следующее:

небольшого масштаба (как правило, региональные) могут использовать всего один

коммутатор. Крупные же, такие как наши операторы «большой тройки» МТС, Билайн

или МегаФон, обслущивающие одновременно

миллионы абонентов, используют сразу несколько объединенный между собой

устройств MSC.

Давайте разберемся, зачем нужна столь сложная система и

почему нельзя подключить антенны базовых станций к коммутатору напрямую? Для

этого нужно рассказать про еще один термин, называемый на техническом языке handover

(хэндовер). Он характеризует собой передачу обслуживания в мобильных сетях по

эстафетному принципу. Иными словами, когда вы перемещаетесь по улице пешком или

в транспортном средстве и говорите при этом по телефону, то, чтобы ваш разговор

при этом не прерывался, следует своевременно переключать ваш аппарат из одного

сектора БС в другой, из зоны действия одной базовой станции или контроллера

локальной зоны в другую и т.д. Следовательно, если бы сектора базовых станций

подключались к коммутатору напрямую, ему бы пришлось самому осуществлять данную

процедуру хендовера всех своих абонентов, а у коммутатора и без того хватает

задач. Поэтому для уменьшения вероятности отказов оборудования, связанных с его

перегрузками, схема построения сотовых сетей GSM реализуется по многоуровнему принципу.

В итоге, если вы со своим телефоном перемещаетесь из зоны обслуживания

одного сектора БС в зону действия другого, то данное перемещение осуществляет

блок управления данной базовой станции, не касаясь при это более «высокостоящих»

устройств – LAC и MSC. Если же хэндовер происходит между разными БС, то за него

берется уже LAC и т. д.

Коммутатор – ни что иное, как основной «мозг» сетей GSM, поэтому его работу

следует рассмотреть более детально. Коммутатор сотовой сети берет на себя

примерно те же задачи, что и АТС в сетях проводных операторов. Именно он

понимает, куда вы осуществляете звонок или кто звонит вам, регулирует работу

дополнительных услуг и, собственно, решает – можете ли вы в настоящее время осуществить

свой звонок или нет.

Теперь давайте разберемся, что же происходит, когда вы

включаете свой телефон или смартфон?

Итак, вы нажали «волшебную кнопку» и ваш телефон включился.

На SIM-карте вашего

сотового оператора находится специальный номер, который носит название IMSI –

International Subscriber Identification Number (Международный опознавательный номер

абонента). Он является уникальным номером для кажой SIM-карты не только у

вашего оператора МТС, Билайн, МегаФон и т.п., а уникальным номером для всех

мобильных сетей в мире! Именно по нему операторы отличают абонентов между

собой.

В момент включения телефона ваш аппарат посылает данный код IMSI

на базовую станцию, которая передает его далее на LAC, он же, в свою очередь, отсылает его

на коммутатор. При этом в нашу игру вступают два дополнительных устройства,

свзанных непосредственно с коммутатором – HLR (Home Location Register) и VLR (Visitor

Location Register). В переводе на русский это, соответственно, Регистр домашних

абонентов и Регистр гостевых абонентов. HLR хранит в себе IMSI всех абонентов своей сети. В VLR же

содержится информация о тех абонентах, которые пользуются сетью данного оператора

в настоящее время.

Номер IMSI передается в HLR с помощью системы шифрования (за

этот процесс отвечает еще одно устройство AuC — Центр аутентификации). HLR при

этом проверяет, существует ли в его базе абонент с данным номером, и если факт

его наличия подтверждается, система смотрит, может ли он в настоящее время

пользоваться услугами связи или, скажем, имеет финансовую блокировку. Если все

нормально, то данный абонент отправляется в VLR и после этого получает

возможность звонить и пользоваться другими услугами связи.

Для наглядности отобразим данную процедуру с помощью схемы:

GSM. На самом деле, это

описание достаточно поверхностно, т.к. если углубиться в технические детали

подробнее, то материал бы получился во много раз объемнее и гораздо менее

понятным для большинства читателей.

Во второй части мы продолжим знакомство с работой сетей GSM и рассмотрим, как и за что

оператор списывает средства с нашего с вами счета.

Перейти к части 2 >>

Перейти к части 3 >>

подпружиненных контактов, с помощью которых осуществляется электрическая связь SIM – карты и контроллера питания либо процессора.

подпружиненных контактов, с помощью которых осуществляется электрическая связь SIM – карты и контроллера питания либо процессора.