Главная

/

Блог

/

Алгоритм первой консультации начинающего психолога: примеры и советы от практиков

Алгоритм первой консультации начинающего психолога: примеры и советы от практиков

Время на чтение: 8 минут

|

2 июня 2021

Получайте наши статьи в мессенджерах

Статья создана при участии выпускников и экспертов

Шахбази Татьяны Азеровны

Практикующий психиатр, сексолог, специалист в области судебной психиатрии, стаж работы 14 лет. Кандидат медицинских наук. Доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии.

Твороговой Татьяны Сергеевны

Практикующий психолог, судебный эксперт-психолог. Специалист по психосоматической терапии и нейрографике в арт-терапевтическом направлении. Преподаватель психологии.

Первая консультация начинающего психолога — волнительное событие и для специалиста, и для клиента. Консультант должен продемонстрировать свою компетентность и уверенность, расположить к себе клиента. А тот должен почувствовать, что психолог понимает его и может помочь. В противном случае клиент откажется от второй встречи.

Мы подготовили простой и понятный алгоритм первой сессии, который избавит вас от вопроса — а все ли я делаю правильно? Уменьшит волнение и поможет ощутить опору под ногами.

На первой консультации клиент должен почувствовать, что психолог понимает его и может помочь. В противном случае он откажется от второй встречи. Мы подготовили простой и понятный алгоритм первой сессии, который избавит вас от вопроса — а все ли я делаю правильно?

Начало консультации

Очевидное, но важное напоминание — не опаздывайте. Занесите встречу в ежедневник, поставьте уведомление в телефоне, оставьте немного времени на форс-мажоры.

Подборка инструментов планирования и онлайн-записи на консультации в нашей статье →

Знакомство

Итак, вы на месте, клиент заходит в кабинет или выходит на связь, если это онлайн-консультация. В начале консультации психологу следует представиться и познакомиться. Спросите клиента: «Как я могу к вам обращаться?». В будущем используйте именно ту форму, которую он назовет.

Затем скажите, сколько продлиться сессия, и предложите клиенту рассказать, с чем он пришел. Задайте вопрос, который предполагает развернутый ответ. Возможные вопросы психолога на консультациях для клиентов:

- С чего бы вы хотели начать?

- Что вас беспокоит?

- Что привело вас ко мне?

- О чем вы хотите поговорить?

Можно спросить об ожиданиях клиента, например:

«Может быть, вас интересует что-то касаемо самой консультации?»

Возможно, клиент захочет уточнить структуру встречи. Тогда вы можете ответить так:

«Сначала мы с вами познакомимся, определимся с запросами и главной темой на сегодня. Потом вы расскажите о том, что беспокоит. Я буду внимательно слушать вас, поддерживать, комментировать, задавать вопросы. В конце консультации мы подведем итоги, определимся с планом работы на будущее. Вас это устраивает? Может быть, хотите еще что-то узнать?»

Получите алгоритм первой сессии на электронную почту

Чтобы был под рукой в нужный момент

Выяснение запроса

Затем можно переходить к разбору темы консультации. Выслушайте, с чем пришел клиент. Узнайте его видение ситуации и позицию по этому вопросу. Когда он акончит рассказывать, помогите сформулировать запрос:

«Чего вам хотелось бы? Какого результата от нашей встречи вы ждете?»

В беседе помогайте клиенту раскрыться, поддерживайте его активным слушанием — кивайте.

Там, где это уместно, произносите фразы:

- Да.

- Понимаю.

- Я вас слушаю.

- Спасибо, что поделились этим.

Выслушивая клиента, разрабатывайте стратегию консультации. Определите степень контроля — если клиент отвлекается от темы, то мягко возвращайте его к главному:

«Позвольте уточнить. Вы сказали … (повторяем что-то важное из слов клиента, а потом задаем вопрос по теме)»

Если он последовательно и уверенно излагает свои мысли, то на первых минутах консультации вы можете занять пассивную позицию. Если клиенту сложно раскрыться, вам нужно быть чуть активнее.

Фразы типа «То есть вы хотите сказать …», «Хочу уточнить …», «Правильно ли я понял…» пригодятся в работе с разными людьми — не только с теми, кто отвлекается от сути. Они помогают раскрыть проблему на более глубоком уровне и прийти к взаимопониманию.

Отмечайте в блокноте все жалобы клиента. Перефразирование его ответов, небольшие паузы и вопрос «Это все или вас беспокоит что-то еще?» помогут вам собрать полную картину.

Завершающий шаг в диагностике — повтор всех жалоб, связанных с ними чувств и мыслей. Если клиент со всем согласен, можно переходить к основной части консультации.

Середина консультации

Трансформируйте жалобы и связанные с ними эмоции и чувства в темы для работы. Определите направления, в которых клиент будет двигаться для разрешения запроса. Проговорите их, получите обратную связь: согласен он с этим или нет.

Всегда запрашивайте обратную связь, обговаривайте с клиентом план, методы, условия сотрудничества — это один из этических принципов работы психолога. Формальные вопросы пропишите в терапевтическом контракте.

Читайте в нашей статье о том, как правильно составить терапевтический контракт →

Попросите клиента назвать самое важное для него направление — то, с которого начнете работу. Сконцентрируйтесь на этом. Предложите клиенту рассказать, почему он выбрал именно эту тему, почему она так важна для него.

И еще раз проясняем, что клиент хотел бы получить в конце работы. Зачастую видение конечного результата трансформируется. Особенно по мере проговаривания и осознания клиентом ситуации.

Уточняем:

- Как давно длится эта ситуация / проблема.

- Что клиент предпринимал для ее разрешения.

- Были ли подобные ситуации в прошлом.

- Есть ли опыт положительного решения в этой ситуации.

- Есть ли у клиента тот, кто его поддерживает.

Используйте открытые вопросы, если хотите продолжить обсуждение, и закрытые, если считаете, что его можно завершить. Для перехода от одной темы к другой примените фразу:

«Вы упомянули о … Расскажите, пожалуйста, подробнее»

Перефразируйте слова клиента, чтобы вернуться к сути разговора. Если вам кажется, что вы теряете контроль над ситуацией, то подытожьте все сказанное и продолжите обсуждение.

Без чего психологу нельзя начинать работу с клиентом? Без терапевтического контракта!

Получите шаблон и используйте в работе

Telegram

Правила общения с клиентом

О чем нужно помнить в процессе общения:

- Обязательно выясните, был ли у клиента опыт обращения к психологу.

- Избегайте профессиональных клише. Например, если клиент говорит, что у него депрессия, то уточните: «Кто-то из психологов сказал вам об этом?», «Вы сказали, что были в депрессии. Расскажите, пожалуйста, что конкретно вы чувствовали в этом состоянии».

- «Переводите» сленг, жаргон и фразы, которые могут быть по-разному поняты вами и клиентом. Используйте для этого уточнение и переформулирование.

- Выражая свои гипотезы, используйте такие формулировки, которые прольют свет на истоки проблем.

- Если находите в словах клиента противоречие, то помогите и ему увидеть их — переформулируйте, сопоставьте, уточните утверждения. Ваша задача — подвести клиента к тому, что он сам скажет о противоречии, а не прямо говорить ему об этом.

- Конвертируйте эмоции клиента. Это можно оформить как обратную связь: «Я вижу, что вам тяжело говорить об этом». Или как поддержку: «Мне жаль, что так получилось. Я понимаю, что вы злитесь, что вам больно и обидно вспоминать это, но не могли бы вы рассказать подробнее».

Отслеживайте время консультации, чтобы его было достаточно для ее полноценного завершения. Главное — следить за временем так, чтобы со стороны это не выглядело как желание поскорее «разделаться с этим».

Узнайте, где и как психологу найти первых клиентов →

Важный момент — следить за временем и уметь разделить его так, чтобы полноценно начать, углубиться в проблему и погрузить в нее клиента, а затем иметь достаточно времени для выхода из работы и оценки сессии.

Тайминг консультации определяется индивидуально в каждом случае — универсальной формулы здесь нет. Распределение времени зависит от двух факторов.

Первый, это личность клиента — открыт он или скрытен. Более застенчивому, недоверчивому клиенту иногда нужно больше времени на адаптацию к личности психолога, к ситуации консультирования.

Второй — характер проблемы. Например, жертвам физического или длительного психологического насилия требуется больше времени, чтобы просто проговорить проблему и, конечно, много времени, чтобы погрузиться в эти тяжелые воспоминания и подавленные чувства, а затем выйти из них.

Шахбази Татьяна Азеровна

Завершение консультации

До конца сессии осталось 10-15 минут, самое время подвести итоги:

«Итак, мы выяснили…», «Подытожим все сказанное»

Спросите клиента:

«Не упустили ли мы чего-нибудь важного, есть ли еще что-то, что вам хотелось бы добавить?»

Иногда на этом этапе всплывает ценная информация, с которой можно начать следующую сессию. Если же клиент ничего не хочет добавить, то предложите ему выбрать приоритетную тему для следующей встречи.

Вам важно получить и дать обратную связь:

- Спросите клиента: «Как вы себя чувствуете? Насколько наше общение соответствовало вашим ожиданиям, в чем именно консультация совпала с вашими представлениям?». Так вы поймете ожидания клиента и отработаете возможные разочарования — это важно для будущей работы.

- Дайте рекомендации для самостоятельной работы над проблемой. Поделитесь полезной информацией, например, порекомендуйте книгу для психотерапевтической самопомощи. Дайте домашнее задание, например, предложите вести дневник эмоций. Необязательно делать именно это и все сразу — дайте ту обратную связь, которая нужна именно этому клиенту.

- Спросите клиента, есть ли у него какие-то вопросы. Может быть, он хочет что-то уточнить, прояснить.

- Поблагодарите за проделанную работу.

Избегайте фраз типа «Сегодня вы отлично поработали. Думаю, мы успешно решим вашу проблему». Это оценочное суждение и необоснованное обнадеживание. В конце консультации просто поблагодарите клиента.

Творогова Татьяна Сергеевна

Когда клиент покинет кабинет, запишите в свою рабочую тетрадь главную информацию: темы консультации и будущей встречи (в том числе все направления работы, которые вы обозначили в начале консультации), гипотезы, сложности в работе, важные факты из истории клиента, имена, даты. Это нужно, чтобы не забыть ничего важного.

Смазанное или торопливое завершение консультации — распространенная ошибка начинающих психологов. Такой финал встречи способен испортить даже самую лучшую сессию. Уделите достаточно времени завершающей части.

Почитайте нашу статью об ошибках начинающих психологов →

Готово! Вы отлично провели консультацию. Можете похвалить себя и отдохнуть. Не забывайте посещать личного психолога, чтобы сохранять свое психологическое здоровье, и супервизора, чтобы отрабатывать сложные случаи, повышать профессиональные компетенции и защитить себя от выгорания.

И помните, что каждый востребованный психолог когда-то был начинающим. А каждый опытный специалист когда-то проводил свою первую консультацию и тоже волновался. Это естественно, но с каждой новой сессией ваша уверенность в себе как психологе будет расти, а вместе с этим отступит волнение. К тому же теперь у вас под рукой есть экспертный алгоритм первой консультации для психолога без опыта.

Статья создана при участии выпускников и экспертов

Шахбази Татьяны Азеровны

Практикующий психиатр, сексолог, специалист в области судебной психиатрии, стаж работы 14 лет. Кандидат медицинских наук. Доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии.

Твороговой Татьяны Сергеевны

Практикующий психолог, судебный эксперт-психолог. Специалист по психосоматической терапии и нейрографике в арт-терапевтическом направлении. Преподаватель психологии.

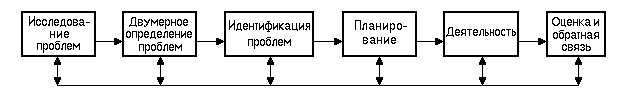

Ни одна из теоретических

ориентаций или школ психологического

консультирования не отражает все

возможные ситуации взаимодействия

консультанта и клиента. Поэтому рассмотрим

самую общую модель структуры

консультативного процесса, называемую

эклектической (В. Е. Gilland и сотрудники;

1989). Эта системная модель, охватывающая

шесть тесно связанных между собой

стадий, отражает универсальные черты

психологического консультирования или

психотерапии любой ориентации.

-

Исследование

проблем.

На этой стадии консультант устанавливает

контакт (raport) с клиентом и достигает

обоюдного доверия: необходимо внимательно

выслушать клиента, говорящего о своих

трудностях, и проявить максимальную

искренность, эмпатию, заботу, не прибегая

к оценкам и манипулированию. Следует

поощрять клиента к углубленному

рассмотрению возникших у него проблем

и фиксировать его чувства, содержание

высказываний, невербальное поведение. -

Двумерное

определение проблем.

На этой стадии консультант стремится

точно охарактеризовать проблемы

клиента, устанавливая как эмоциональные,

так и когнитивные их аспекты. Уточнение

проблем ведется до тех пор, пока клиент

и консультант не достигнут одинакового

понимания; проблемы определяются

конкретными понятиями. Точное определение

проблем позволяет понять их причины,

а иногда указывает и способы разрешения.

Если при определении проблем возникают

трудности, неясности, то надо вернуться

к стадии исследования. -

Идентификация

альтернатив.

На этой стадии выясняются и открыто

обсуждаются возможные альтернативы

решения проблем. Пользуясь открытыми

вопросами, консультант побуждает

клиента назвать все возможные варианты,

которые тот считает подходящими и

реальными, помогает выдвинуть

дополнительные альтернативы, однако

не навязывает своих решений. Во время

беседы можно составить письменный

список вариантов, чтобы их было легче

сравнивать. Следует найти такие

альтернативы решения проблем, которые

клиент мог бы использовать непосредственно. -

Планирование.

На этой стадии осуществляется критическая

оценка выбранных альтернатив решения.

Консультант помогает клиенту разобраться,

какие альтернативы подходят и являются

реалистичными с точки зрения предыдущего

опыта и настоящей готовности измениться.

Составление плана реалистичного решения

проблем должно также помочь клиенту

понять, что не все проблемы разрешимы.

Некоторые проблемы требуют слишком

много времени; другие могут быть решены

лишь частично посредством уменьшения

их деструктивного, дезорганизующего

поведение воздействия. В плане решения

проблем следует предусмотреть, какими

средствами и способами клиент проверит

реалистичность выбранного решения

(ролевые игры, «репетиция» действий

и др.). -

Деятельность.

На этой стадии происходит последовательная

реализация плана решения проблем.

Консультант помогает клиенту строить

деятельность с учетом обстоятельств,

времени, эмоциональных затрат, а также

с пониманием возможности неудачи в

достижении целей. Клиент должен усвоить,

что частичная неудача — еще не катастрофа

и следует продолжать реализовывать

план решения проблемы, связывая все

действия с конечной целью. -

Оценка

и обратная связь.

На этой стадии клиент вместе с

консультантом оценивает уровень

достижения цели (степень разрешения

проблемы) и обобщает достигнутые

результаты. В случае надобности возможно

уточнение плана решения. При возникновении

новых или глубоко скрытых проблем

необходим возврат к предыдущим стадиям.

Эта модель, отражающая

консультативный процесс, помогает лишь

лучше понять, как происходит конкретное

консультирование. Реальный процесс

консультирования значительно обширнее

и нередко не подчиняется данному

алгоритму. Выделение стадий условно,

поскольку в практической работе одни

стадии смыкаются с другими, и их

взаимозависимость сложнее, чем в

представленной схеме.

Здесь следует еще раз

подчеркнуть то, о чем упоминалось выше,

— в процессе консультирования важны

не столько схемы (хотя общее представление

и понимание хода консультирования

обязательны), сколько профессиональная

и человеческая компетенция консультанта.

Ее составляют многие элементы, речь о

которых пойдет ниже. Перечислим общие

правила и установки консультанта,

структурирующие процесс консультирования

и делающие его эффективным:

-

Не бывает двух одинаковых

клиентов и ситуаций консультирования.

Человеческие проблемы только извне

могут казаться схожими, однако поскольку

они возникают, развиваются, существуют

в контексте уникальных человеческих

жизней, то и сами проблемы в действительности

являются уникальными. Поэтому каждое

консультативное взаимодействие

уникально и неповторимо. -

В процессе консультирования

клиент и консультант постоянно изменяются

сообразно их отношениям; в психологическом

консультировании нет статичных ситуаций. -

Самым лучшим экспертом

собственных проблем является клиент,

поэтому при консультировании следует

помочь ему принять на себя ответственность

за решение его проблем. Видение

собственных проблем клиентом не менее,

а может быть, и более важно, нежели

представление о них консультанта. -

В процессе консультирования

чувство безопасности клиента важнее,

чем требования консультанта. Таким

образом, в консультировании неуместно

добиваться цели любой ценой, не обращая

внимания на эмоциональное состояние

клиента. -

Стремясь помочь

клиенту, консультант обязан «подключить»

все свои профессиональные и личностные

возможности, однако в каждом конкретном

случае он не должен забывать, что он

всего лишь человек и поэтому не способен

полностью отвечать за другого человека,

за его жизнь и трудности. -

Не следует ожидать

непосредственного эффекта от каждой

отдельно взятой консультативной встречи

— решение проблем, а также успех

консультирования не похожи на равномерно

поднимающуюся вверх прямую; это процесс,

в котором заметные улучшения сменяются

ухудшениями, потому что самоизменение

требует многих усилий и риска, которые

не всегда и не сразу завершаются успехом. -

Компетентный консультант

знает уровень своей профессиональной

квалификации и собственные недостатки,

он ответственен за соблюдение правил

этики и работу на благо клиентов. -

Для обозначения и

концептуализации каждой проблемы могут

быть использованы различные теоретические

подходы, но нет и не может быть наилучшего

теоретического подхода. -

Некоторые проблемы —

это сущностные человеческие дилеммы

и в принципе неразрешимы (например,

проблема экзистенциальной вины). В

таких случаях консультант должен помочь

клиенту понять неизбежность ситуации

и смириться с ней. -

Эффективное

консультирование — это процесс, который

выполняется вместе

с клиентом, но не вместо

клиента.

К вопросу структуры

процесса мы еще вернемся при конкретном

обсуждении хода консультирования.

ЛИТЕРАТУРА

-

Blocher

D. Н.

Developmental Counseling. N.

Y.: Ronald Press, 1966. -

Bramer

L. M., Shostrom E. L.

Therapeutic Psychology: Fundamentals of Counseling and

Psychotherapy. 4th

Ed. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1982. -

Burks

Н.

M., Steffire B.

Theories of Counseling, 3rd Ed. N. Y.: McGraw-Hill, 1979. -

Gelso

С.

J., Fretz. В.

С.

Counseling Psychology. N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1992. -

George

R. L., Cristiani T. S.

Counseling: Theory and Practice, 3rd Ed., Englewood Cliffs. N.

J.: Prentice-Hall, 1990. -

Gilliland

В.

E., James R. K., Bowman J. T.

Theories and Strategies in Counseling and Psychotherapy. 2nd

Ed. Englewood Cliffs. N. J.: Prentice-Hall, 1989. -

May

R.

The Art of Counseling. N.

Y.: Abingdon Press, 1967. -

Myers

R. A., Layton W. C., Morgan Н.

Н.

The Counseling Psychologist. Washington,

D. C.: American Psychological Association, 1968.

Этапы ведения консультативной беседы

Слово «Этап» обозначает отдельный момент, стадию в развитии чего-либо. В представлениях различных авторов об этапах психологического консультирования много общего, однако, наблюдаются и некоторые различия, связанные в основном с подробностью и логичностью, полнотой изложения. Излишняя полнота, однако, не всегда является достоинством, поскольку затеняет основную мысль, логику автора. Этапы психологического консультирования описывали и разбирали Алешина Ю.Е. (1999, 1993), Абрамова Г.С. (2001), Горностай П.П. и Васьковская С.В. (1995), Кочюнас Р.-А. Б. (1999) и многие другие. С нашей точки зрения наиболее оптимальное изложение можно найти в работах Алешиной Ю.Е. В нашем описании этапов психологического консультирования мы взяли за основу модель Ю.Е. Алешиной, модифицировав и расширив ее, сделав более логичной и понятной. Кроме этой модели предлагаем студентам ознакомиться с иными, перечисленными выше. Следует заметить, что в реальном психологическом консультировании редко возникает возможность до конца и последовательно выполнять требования какой-либо одной модели. Жизнь слишком многообразна. Но ориентироваться на какую-либо модель последовательности шагов необходимо, так как это повышает степень рефлексивности отношения консультанта к консультативному процессу.

Процесс консультативной беседы можно условно разделить на четыре этапа:

Этап 1. Знакомство с клиентом и начало беседы.

Длительность данного этапа 5 — 10 минут при средней продолжительности одной консультативной беседы 45 минут — 1 час 10 минут. На протяжении этого этапа психолог-консультант выполняет следующие действия:

- a) Можно встать навстречу клиенту или встретить его в дверях кабинета, что будет восприниматься клиентом как демонстрация доброжелательности и заинтересованности.

- b) Желательно подбадривать клиента словами типа «Проходите, пожалуйста», «Усаживайтесь поудобнее».

- c) После первых минут контакта с клиентом рекомендуется предоставить ему паузу 45 — 60 секунд, чтобы клиент мог собраться с мыслями и оглядеться.

- d) После паузы желательно начать собственно знакомство. Можно сказать клиенту: «Давайте познакомимся. Как мне Вас называть?» После этого необходимо представиться клиенту. Представляться лучше всего так, как представился клиент. Можно обсудить, удобно ли будет клиенту, если его будут называть таким образом.

- e) Как пишет Кочюнас Р.-А. Б. (1999), клиент должен принять решение о своем вступлении в процесс консультирования вполне осознанно, поэтому до начала процесса консультирования психолог-консультант обязан предоставить клиенту максимум информации о процессе консультирования, а именно: об основных целях консультирования, о своей квалификации, об оплате за консультирование, о приблизительной продолжительности консультирования, о целесообразности консультирования в данной ситуации, о риске временного ухудшения состояния клиента в процессе консультирования, о границах конфиденциальности. Часть этой информации предоставляется по запросу клиента, чтобы не испугать клиента до начала консультирования потоком информации. Но некоторые вопросы, например, вопрос об оплате, психолгу-консультанту целесообразно поднять самому. Не следует вселять в клиента надежду на помощь, которую психолог не в силах оказать. Результатом этой части беседы должно стать осознанное решение клиента о вступлении в процесс консультирования. Это обычно хорошо видно как на вербальном, так и на невербальном уровнях.

- f) Важно заранее согласовать с клиентом возможности аудио и видео записи, наблюдения через зеркало одностороннего видения, присутствие на консультации других лиц (стажеров, студентов). Без согласия клиента это исключается.

- g) Важно не позволять клиенту использовать консультанта в своих целях, далеких от консультирования. Не следует соглашаться звонить куда-либо по просьбе клиента, писать письма, приглашать на консультацию, то есть не делать ничего такого, что можно было бы обозначить как вмешательство психолога-консультанта по просьбе клиента в частную жизнь других людей.

- h) После решения всех перечисленных выше вопросов можно переходить к расспросу клиента, что будет обозначать начало второго этапа психологического консультирования. Важно иметь заранее заготовленную фразу, которая позволяла бы осуществлять этот переход, чтобы не растеряться неожиданно под впечатлениями первого знакомства с клиентом, не попасть в ситуацию, когда не знаешь с чего начать. Пример такой стандартной фразы: «Что Вас привело ко мне?». Произнесение этой фразы знаменует начало следующего этапа психологического консультирования.

Этап 2. Расспрос клиента, формирование и проверка консультативных гипотез

Длительность данного этапа 25 — 35 минут при средней продолжительности консультативной беседы 45 минут — 1 час 10 минут. Данный этап можно условно разбить на два подэтапа:

•1. Формирование консультативных гипотез.

•2. Проверка консультативных гипотез.

Деятельность психолога-консультанта на первом подэтапе «Формирование консультативных гипотез»:

- a) Эмпатическое слушание. Обычно, когда говорят об эмпатии в психологии, то имеют в виду способность чутко воспринимать внутренний мир другого человека со всеми его смысловыми и эмоциональными нюансами. Развитие эмпатии традиционно связывается с развертыванием процесса воображения во время общения (Шабалина, 1998, с.8-10). Способность к эмпатии формируется по мере развития опытности консультанта. От начинающего консультанта достаточно хотя бы просто желать и внешне демонстрировать свое желание чутко воспринимать внутренний мир другого человека. Этому соответствует активный отклик консультанта на то, что рассказывает клиент, частое произнесение слов типа «Конечно», «Угу», «Да-да».

- b) Принятие концепции клиента на этапе расспроса. Это означает то, что мы не должны вступать в споры с клиентом на этом этапе, обличать, уличать его, чтобы не вызвать ответную защитную реакцию.

- c) Структурирование беседы. Первый прием — задавая какой-либо вопрос, меняя тему обсуждения, консультанту следует объяснять клиенту, почему он это делает, чем это вызвано, чтобы для клиента сохранялась хотя бы какая-то видимость логики всех переходов в разговоре. Например: «Вы много говорите об от це, но, поскольку мы имеем дело с семейной ситуацией, мне бы хотелось, чтобы Вы сказали несколько слов и о своей матери». Второй прием — краткое комментирование того, что говорит клиент, регулярное подведение итогов сказанного. Это помогает клиенту быть более последовательным и лаконичным в своей речи, не повторять одно и то же по несколько раз. Кроме того, клиент получает возможность прислушаться к себе, услышать себя, понять себя. Например: «Значит, с Вашей точки зрения, большую роль в этом конфликте играют Ваши бывшие коллеги по работе». Клиент получает стимул еще раз проверить себя, обдумать, действительно ли это так.

- d) Осмысление того, что говорит клиент. Осмысление это имеет целью формулирование одной или нескольких консультативных гипотез. Слово «Гипотеза» происходит от греческого слова hypothesis — основание, предположение. Гипотеза — предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений. В экспериментальной психологии приято выделять две составляющие гипотезы — зависимую переменную (испытывающую влияние) и независимую переменную (оказывающую влияние на зависимую переменную). Зависимая переменная, казалось бы, всегда отчетливо представлена в психологическом консультировании — это те трудности, с которыми столкнулся клиент, те события, которые его волнуют, приведшие его в психологическую консультацию. Однако, психологу-консультанту необходимо выявить суть этих затруднений, сформулировав их как психологическую проблему. В данном случае мы понимаем словосочетание «Психологическая проблема» так, как понимает смысл этой понятийной единицы А.Ф. Ануфриев (1995, с.112). Формулировка психологической проблемы заключается в переводе запроса клиента на психологический язык на основе изучения всей информации о клиенте и его ситуации. Например, в ситуации, когда женщина жалуется консультанту на то, что ее дочь семнадцати лет «совсем отбилась от рук», психологическая проблема может быть сформулирована как девиантное (отклоняющееся от общепринятых норм социализации) поведение дочери этой женщины. Оформленный в виде психологической проблемы запрос клиента и будет выступать в качестве зависимой переменной будущей консультативной гипотезы. После этого психологу-консультанту необходимо найти независимую переменную — то, что определяет нежелательные для клиента события. Для этого он использует весь свой багаж психологического знания, например, о девиантном поведении. Каждая гипотеза — это попытка консультанта понять ситуацию клиента, и она предполагает варианты более конструктивных позиций в ситуации, вероятные способы переориентации клиента в его отношении к своим проблемам. Чем больше гипотез возникает у консультанта при столкновении с ситуацией, тем более он профессионально оснащен, тем легче ему работать. Вербально выраженная консультантом гипотеза является интерпретацией. Вот пример консультативной гипотезы: «В основе девиантного поведения юноши лежат неурегулированные супружеские отношения его родителей». Такое может быть, когда мать, испытывая досаду на отца но, не имея возможности ему это открыто высказывать, с раннего детства приписывает ребенку негативные черты, чтобы конфликтовать с ним вместо отца. Юноша просто демонстрирует своим девиантным поведением то, что от него ждут в семье, таким образом, спасая родителей от откровенного разговора и развода. Те, кто выберут специализацию «Психологическое консультирование», еще будут подробно изучать эти вопросы в курсе «Психология семьи и семейное консультирование». Пока же просто остановимся на том, что девиантное поведение юноши здесь есть переменная зависимая (испытывающая влияние), а неурегулированные супружеские отношения его родителей — переменная независимая (оказывающая влияние). Данная гипотеза в процессе проверки может и не подтвердиться. Тогда можно проверить альтернативную ей гипотезу — «В основе девиантного поведения юноши лежит активное функционирование источников десоциализации в той среде, в которой он живет». Под девиантным поведением здесь понимается поведение, отклоняющееся от социально нормативно заданного, — отказ работать, учиться, хулиганские выходки и так далее.

На первом подэтапе второго этапа психолог-консультант старается занимать по преимуществу пассивную позицию, побуждая клиента к активному и довольно спонтанному (самопроизвольному, без участия воли психолога и клиента) рассказу. Одновременно, он старается осмысливать ситуацию и формулировать консультативные гипотезы. Когда у него формируется несколько подобных гипотез, возникает естественное желание занять более активную позицию — начать задавать конкретные вопросы, направленные на проверку консультативных гипотез, или предпринять какие-либо другие действия для их проверки. Этому, как правило, соответствует и желание клиента услышать что-либо от консультанта — он уже высказал все, что мог и хотел. Переход психолога-консультанта из пассивного состояния в активное, связанное с проверкой возникших у него консультативных гипотез знаменует переход консультативной беседы ко второму подэтапу второго этапа консультативной беседы.

Деятельность психолога-консультанта на втором подэтапе «Проверка консультативных гипотез»:

Для проверки своих консультативных гипотез психолог-консультант может избрать два алгоритма:

- a) Начать задавать клиенту вопросы, направленные на уточнение возникших у консультанта идей.

- b) Изложить свою гипотезу (интерпретацию) клиенту и спросить его, что он по этому поводу думает. Редко бывает так, чтобы клиент сразу же принял гипотезу и согласился с ней. Обычно завязывается диалог, в результате которого гипотеза корректируется, обрастает множеством значимых и характерных для данной ситуации фактов и переживаний, то есть она максимально индивидуализируется.

Но и в том, и в другом случае для того, чтобы гипотеза консультанта подтвердилась или была опровергнута, необходимо обсудить две — три конкретные ситуации, которые должны быть:

- a) тесно связанными с содержанием основных жалоб клиента;

- b) типичными для жизни клиента;

- c) желательно, чтобы ситуации были развернутыми, описывающими негативные, позитивные и нейтральные характеристики отношений.

Работа с конкретными ситуациями важна потому, что чем более подробно говорит человек, тем меньше в его рассказе отпечатков субъективности, односторонности, тем больше возможностей для консультанта понять те аспекты реальности, которые не замечаются рассказчиком.

На всем протяжении второго этапа консультативной беседы необходимо стимулировать клиента на описание собственных чувств и чувств других людей. Чувства глубже отражают действительность, больше говорят о плохо осознаваемых, часто скрытых для самого клиента желаниях и конфликтах, лежащих в основе проблем.

После того, как психолог-консультант проверит свои гипотезы и, возможно, найдет причину, лежащую в основе проблемы клиента, логично перейти к оказанию воздействия. Переход к оказанию воздействия знаменует собой начало следующего, третьего этапа консультативной беседы.

Эта

п 3. Оказание воздействия

Продолжительность данного этапа — 5 — 10 минут при средней продолжительности консультативной беседы — 45 минут — 1 час 10 минут. Данный этап можно условно разделить на два подэтапа:

•1. Коррекция установок клиента.

•2. Коррекция поведения клиента.

Деятельность психолога консультанта на первом подэтапе «Коррекция установок клиента»

Задача психолога-консультанта на этом подэтапе будет выполнена, если в сознании клиента будет выстроена следующая цепочка событий: Чувство или переживание клиента, длительно существующее или периодически возникающее в связи с логикой развития отношений, толкающее его на то, чтобы добиваться достижения своих целей и удовлетворения своих потребностей (в любви, власти, понимании, ощущении ценности прожитой жизни и так далее) ® Неадекватные средства, избираемые для реализации этих целей, приводящие к сложности во взаимоотношениях ® Негативная реакция партнера, часто усугубляющая проблемы клиента.

Например, женщина хочет помочь своей дочери найти достойное место в жизни. Она волнуется из-за того, что судьба дочери может сложиться печально. Она хочет, чтобы дочь больше времени проводила дома, более осмысленно относилась к своей жизни, начала серьезно учиться, оставила компанию друзей с отклоняющимся поведением. Таковы чувства этой женщины, потребности, цели. Возможно, она их не осознает или не вполне осознает. Подчас ей хочется просто отомстить дочери за свои страдания, и она забывает про более глубокую эмоциональную подоплеку своего поведения и своих страданий, забывает про свои цели. Она зачастую просто увлечена процессом «домашней войны». Бывает, что родители в такой ситуации настолько взволнованы и напряжены, что постоянно, на протяжении нескольких лет совершают одни и те же повторяющиеся действия, которые не только не приводят к желаемым результатам, а даже, наоборот, ведут процесс социализации ребенка в обратном направлении. Они плохо осознают свои цели, смысл своих действий, их последствия для себя и окружающих. И вот, первым этапом помощи этим людям будет реконструкция в их сознании элементов представленной выше цепочки. Первым элементом цепочки представлений, которую мы должны воссоздать в сознании клиентки в данном случае, будут ее эмоции, ее тревога, ее цели, ее потребности. Мы должны помочь ей осознать, что ее действия вызваны тревогой за судьбу дочери, что ее целью является нормальная судьба дочери — ее здоровье, ее образование, ее успешная социализация в обществе, высокий уровень развития ее личности, нормальная семья в будущем и так далее. Это будет первый элемент цепочки.

Перейдем теперь ко второму элементу цепочки, воссоздаваемому в сознании клиентки — средства, которые она использует для того, чтобы помогать своей дочери. Каждый вечер эта женщина разыскивает свою дочь по ночным клубам, со скандалом привозит ее домой, где скандал продолжается. Если дочь задержалась дома, эта женщина каждые 15 минут заглядывает в комнату дочери — что дочь делает? Регулярны проверки карманов, обзванивание подруг, попытки не выпускать дочь из дому, которые еще ни разу не увенчались успехом. Водила дочь к экстрасенсу, пыталась поставить на учет в милиции. Желательно собрать максимально полный список средств, с помощью которых родитель пытается или пытался спасать своего ребенка. Собрать это необходимо, прежде всего, для того, чтобы родитель осознал, что он, по сути, делает на протяжении последних нескольких месяцев или нескольких лет. То есть, вслед за целями и лежащими в основе их эмоциональными переживаниями, клиенту необходимо осознать и свои реальные действия, соотнести их со своими целями. Эти реальные действия и будут вторым элементом цепочки.

И, наконец, третий элемент выстраиваемой цепочки — результаты. Добилась ли мама за последние несколько лет желаемого? Улучшилось ли поведение дочери? — Нет, оно даже ухудшилось. Так много активности, но эта активность не привела к желаемому, наоборот, еще более отдалила его. Дочь прореагировала на активность матери усилением девиантного поведения, что только усугубило проблемы ее матери, а нашего клиента. До прихода в консультацию мать могла этого не осознавать, она вся в плену текущих задач — что сделать, чтобы дочь сегодня вечером не ушла из дома, где ее реальнее сегодня ночью найти, откуда взять денег на такси, наконец, найти дочь, чтобы высказать ей всю свою обиду, а главное — как плохо теперь сложится ее, дочери, жизнь. Мы ставим клиента перед этим фактом — вот чего он хочет, желает, вот чего он делает, а вот к чему это реально приводит.

Зачем мы делаем это? Зачем мы выстраиваем в его сознании эту цепочку событий? — Для того, чтобы изменились установки клиента на неэффективное поведение, чтобы он осознал его неэффективность, чтобы начал искать более эффективное поведение применительно к своей ситуации. В этом и состоит суть коррекции установок клиента.

Для того, чтобы успешно выстраивать в сознании клиента разобранную выше цепочку событий психолог-консультант может использовать разные средства, приемы. Перечислим некоторые из них:

•1. Акцентуирование противоречий рассказа клиента, то есть подчеркивание их, делание их заметными, осознаваемыми, анализируемыми.

•2. Переформулирование и переструктурирование окружающей клиента реальности при помощи комментариев — интерпретация ситуации клиента на основе личного опыта или теоретических знаний.

•3. Постановка клиента в рефлексивную позицию, то есть предложение клиенту посмотреть на происходящее с позиции других участников ситуации и оценить их глазами собственное поведение.

•4. Открытая конфронтация с клиентом и его деструктивными действиями, если ничто иное не в силах пробить его многочисленных психологических защит, а его поведение наносит вред окружающим.

•5. Помещение клиента в такую ситуацию, которая помогла бы ему получить новый значимый опыт, призванный изменить его деструктивные поведенческие установки. Домашнее задание, которое позволило бы клиенту осознать деструктивность своих действий.

•6. Пересказ клиенту основных реалий его рассказа, частые резюме (повторения в сжатом виде основных фактов, фигурирующих в рассказе клиента, и чувств, с ними связанных.). Цель — создать условия для того, чтобы клиент сам задумался

над своей ситуацией, погрузился в нее глубже и смог сам сделать необходимые выводы.

•7. Анализ эмоциональной подоплеки происходящего, интерпретация и обсуждение реалий эмоциональной жизни клиента.

•8. Самораскрытие психолога-консультанта, которое предполагает сообщение клиенту о своих чувствах по поводу его затруднений, рассказ о своем собственном или известном и личностно значимом опыте преодоления подобных проблем.

Более подробно на этих и других приемах ведения консультативной беседы мы остановимся впоследствии в рамках курсов «Концепции и методы психологической помощи» и «Психология семьи и семейное консультирование», когда будем изучать теоретический и социальный контекст, в рамках которого они возникли.

Таким образом, результатом работы психолога-консультанта на первом подэтапе третьего этапа психологического консультирования будет в той или иной степени выраженное непринятие прежних способов поведения в проблемных ситуациях, установка на поиск новых, более конструктивных, отвечающих реалиям возникшей ситуации способов поведения. Переход собственно к коррекции поведения знаменует собой начало второго подэтапа третьего этапа консультативной беседы.

Деятельность психолога-консультанта на втором подэтапе «Коррекция поведения клиента»

На этом подэтапе психолог-консультант должен помочь клиенту сформулировать возможные альтернативы привычному поведению, а затем, внимательно анализируя и критически оценивая их, выбрать тот вариант, который для клиента является наиболее подходящим. Ю.Е. Алешина (1993) уделяет особое внимание тому, чтобы результатом работы на этом подэтапе был детально разработанный план позитивного реагирования клиента.

Клиент может сам найти конструктивные альтернативы своему поведению, наблюдая за действиями друзей, близких, анализируя произведения культуры, искусства, на что его можно направить. Мы в свое время опубликовали материал, в котором излагали свой опыт использования анализа романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» в психологическом консультировании родителей для профилактики деструктивных родительско-юношеских конфликтов (Елизаров, 1996). Психолог-консультант должен стремиться к тому, чтобы клиент нашел альтернативы своему поведению именно сам, чтобы это были именно его альтернативы, чтобы они органично вырастали из его жизненного опыта. Но в некоторых случаях психологу-консультанту допустимо и предлагать возможные поведенческие альтернативы клиенту.

Разработка плана конкретного позитивного реагирования клиента предполагает, что в психологической консультации психолог и клиент детально спланируют, где и когда, в каком месте, и в какое время, в какой форме новое конструктивное поведение будет иметь место. Будут обсуждены все подводные камни, возможные препятствия на пути этого поведения. Иначе позитивное поведение может быть отложено на очень далекое время, а то и вообще не состояться.

Этап 4. Завершение консультативной беседы.

Продолжительность этапа — 5 — 10 минут при средней продолжительности консультативной беседы — 45 минут — 1 час 10 минут. На этом этапе обычно психологом-консультантом выполняются следующие действия:

•1. Подведение итогов беседы (краткое обобщение всего происшедшего за время приема). Это связано с тем, что то, что повторено в конце беседы, запоминается лучше.

•2. Обсуждение вопросов, касающихся дальнейших отношений клиента с консультантом или другими необходимыми специалистами. Дается адрес других специалистов (например, нарколога) и время приема. Формулируется, какие задачи будут решаться в ходе последующих встреч и сколько конкретно встреч может для этого понадобиться. Лучше предварительно договориться о следующей встрече, чем оставить этот вопрос неопределенным. Лучше, чтобы место и время приема были постоянными. Решается вопрос о переадресовке клиента другому консультанту, если есть основания полагать, что он будет более компетентным в данной ситуации, или если психолог-консультант вынужден куда-то уезжать в ближайшее время. Обсуждается вопрос домашних заданий клиенту.

•3. Прощание консультанта с клиентом. Клиента следует проводить хотя бы до двери, сказать ему несколько теплых слов на прощание. Желательно несколько раз упомянуть клиента по имени. Нежелательно, чтобы вслед за одним клиентом сразу же входил следующий. Это может оттолкнуть тех, кому нужны доверительные отношения. Консультант должен быть готовым признать возможные ограничения своей компетенции, не вступать в излишние споры.

Капустин С.А. (1993) полагает, что после хорошей работы с психологом-консультантом клиент оказывается в ситуации противоречивости выбора, неопределенности выбора — начать решать проблему или жить как раньше. И то, и другое болезненно. Это связано с тем, что существуют серьезные обстоятельства, препятствующие воле и желанию клиента начать решать свои проблемы:

•1. Клиенту нужно отречься от всего, что давало ему ощущение определенной осмысленности его существования, — прежней целевой направленности, прежних идеалов, образа жизни.

•2. Начиная решать свои проблемы объективно, клиент вынужден признать свою вину за те, может быть, очень трагичные события и конфликты, которые произошли с ним и близкими ему людьми, лишиться прежнего самоуважения.

•3. Приступая к решению своих проблем, клиент берет на себя груз ответственности за их решение, вынужден тратить на это усилия, время.

Эта ситуация противоречивости, неопределенности выбора длится от нескольких секунд до нескольких дней и говорит о том, что удалось расширить представление клиента о себе и собственной ситуации, создать базу для изменений. Это состояние сильного душевного потрясения, что может выглядеть внешне как растерянность, вина, агрессия, раскаяние, уязвленное самолюбие, отчаяние, надежда. Речь может стать сбивчивой. Одновременно это и состояние задумчивости, размышления над проблемой. Это также зачастую и состояние внутренней конфронтации с консультантом, проявлением чего могут быть попытки его дискредитировать.

По мнению Капустина С.А. (1993) достижение состояния неопределенности выбора само по себе является показателем качества работы психолога

-консультанта. Клиенту дан шанс. В консультации или дома он со временем может выработать реалистичное, соответствующее его личностным ресурсам решение. Психолог здесь ограничен наличием или отсутствием встречной активности клиента. Исход консультирования, в конечном счете, зависит от воли и желания клиента.

Следует отметить, что все-таки, несмотря на весомость приведенных выше аргументов, большинство психологов-консультантов предпочитают, чтобы клиент уходил от них со светлым и радостным выражением лица. На это и направлена их активность на заключительном этапе консультативной беседы.

На этом мы закончим наше рассмотрение этапов консультативной беседы, а также изложение основ курса. Более подробную информацию о психологическом консультировании студентам предлагается искать в цитированной в данном пособии литературе, в литературе, рекомендованной для семинарских занятий, в последующих курсах, отражающих различные теоретические и прикладные аспекты психологического консультирования.

Елизаров А.Н.

Содержание спрятать Пример консультации психолога — как это может быть у вас Пример консультаций психолога: диалог с клиентом Начало консультации Основная часть Подведение итогов Стенограмма психологической консультации Анализ психологической консультации: пример Пример консультации психолога — как это может быть у вас Волноваться перед встречей с консультантом нормально. Вам предстоит не только познакомиться с новым человеком,

- Пример консультации психолога — как это может быть у вас

-

Пример консультаций психолога: диалог с клиентом

- Начало консультации

- Основная часть

- Подведение итогов

- Стенограмма психологической консультации

- Анализ психологической консультации: пример

Пример консультации психолога — как это может быть у вас

Волноваться перед встречей с консультантом нормально. Вам предстоит не только познакомиться с новым человеком, но и поделиться с ним личным, сокровенным и наболевшим. Это стресс. Однако не стоит переживать — консультант понимает ваше состояние и обладает знаниями и навыками, чтобы поддержать вас и повести беседу в нужное русло. А мы сегодня расскажем, как обычно проходит первая встреча.

Пример консультаций психолога: диалог с клиентом

Первая сессия проходит в 3 этапа:

- знакомство;

- основная часть;

- завершение.

Каждая из них имеет свои цели и задачи, алгоритм развития событий. Разберем подробнее пример консультации психолога

Начало консультации

Вы заходите в кабинет эксперта или связываетесь с ним онлайн. Затем он здоровается с вами, представляется и спрашивает, как ему обращаться к вам. В будущем специалист будет использовать именно ту форму обращения, которую вы назовете. Затем эксперт предложит вам рассказать о том, что беспокоит. Пример диалога (история выдумана, любые совпадения имен или запросов из реальной практики случайны):

— Здравствуйте! Меня зовут Алексей. Как мне к вам обращаться?

— Здравствуйте! Меня зовут Марина.

— Приятно познакомиться, Марина. Наша встреча продлится 60 минут, за это время я постараюсь понять вашу проблему, и мы вместе наметим план ее решения. Расскажите, пожалуйста, что привело вас ко мне.

— Даже не знаю, с чего начать.

— Понимаю, вам тяжело говорить об этом. Поделитесь тем, что беспокоит прямо сейчас. О чем вы хотите поговорить? Все что вы расскажете, останется в этом кабинете.

— Я плохо сплю. Что-то тревожит меня, но я и сама не знаю, что.

— Это неприятно. Давайте попробуем понять, в чем дело.

Прочитайте нашу статью о том, как перестать стесняться психотерапевта и научиться говорить о личном →

Некоторые эксперты начинают разговор издалека:

-

- «Как добрались? Легко ли нашли кабинет?»

- «Вам удобно?»

- «Позвольте, я расскажу вам о том, как пройдет наша встреча».

Это помогает снять напряжение и ослабить тревогу клиента. После этого специалист все равно спрашивает: «Что привело вас ко мне?», «Что вас беспокоит?». Затем консультант собирает дополнительную информацию, чтобы точнее понять ситуацию. Для этого он использует такие формулировки:

- «Позвольте уточнить»;

- «То есть, вы имеете в виду, что …»;

- «Я правильно вас понял …?».

В конце первой части сессии специалист спрашивает: «Какого результата от нашей встречи вы ждете?». Это помогает точно сформулировать запрос и определить направления терапии. Скорее всего, эксперт спросит, обращались ли вы к психологу раньше (с этим же или другим запросом). Это поможет ему еще лучше понять ваши ожидания относительно терапии. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Мировая психиатрия», люди, которые уже несколько раз пытались разобраться в своей ситуации у других экспертов, меньше настроены на терапию с новым специалистом и выдвигают пессимистичные ожидания относительно нее. Если до этого вы не нашли своего эксперта, это не означает, что вам нельзя помочь, — верьте в себя и терапию. В Alter вы можете получить психологическую помощь, подобрав психолога с помощью анкеты. Ответьте на несколько вопросов, и алгоритм подберет психологов, которые лучше всего справятся с вашим запросом. Прежде чем перейти к основной части общения, специалист повторит ваши жалобы, связанные с ними мысли и чувства. Если вы со всем согласны, то консультант переходит к основной части встречи. После того как вы вместе со специалистом определитесь с планом терапии и методами, эксперт предложит заключить терапевтический контракт (информированное согласие).

Основная часть

-

пример диалога психолога и клиента на консультации

Если вас беспокоят несколько вещей — специалист предложит выбрать то, над чем вы будете работать в первую очередь. Он может спросить, почему вы выбрали именно эту тему. И уточнит еще кое-что:

- «Как давно это беспокоит?»

- «Вы уже предпринимали что-то для решения ситуации? Если да, то что именно?»

- «Случалось ли подобное раньше?»

- «Удавалось ли вам справляться с этими трудностями?»

- «У вас есть тот, кто поддерживает вас?».

Продолжение истории Марины про плохой сон и тревожность:

— Марина, когда начались проблемы со сном?

— Примерно месяц назад.

— Месяц назад у вас происходили какие-то серьезные изменения?

— Мы с мужем готовимся к рождению малыша. Точнее, мы уже давно к этому готовы, прошли обследования, сейчас перешли в «активное наступление». Я не считаю, что это серьезные перемены, ведь я еще даже не беременна. Но кроме этого ничего не менялось.

— Я понял вас. В таком случае, скажите, пожалуйста, за этот месяц тревога часто посещала вас?

— Это случается не каждую ночь. Иногда я очень крепко сплю и без труда засыпаю, высыпаюсь. В другие ночи у меня не получается заснуть — что-то тревожит.

— С чем это связано, на ваш взгляд? Что отличает дни, в которые вы плохо спите, от других?

— Затрудняюсь ответить.

— Вы упомянули, что вместе с супругом готовились к беременности. У вас или вашего партнера есть какие-то ограничения или трудности в этой сфере?

— Нет. Просто мы оба считаем, что зачатие должно быть осознанным. Мы здоровы. Это было обычное медицинское обследование. Еще мы оба перешли на ЗОЖ: правильное питание, спорт. Ничего особенного.

— Какие эмоции вы испытываете, думая о беременности?

— Радость и небольшой страх.

— Я понимаю вас. Рождение ребенка — это стресс. Перемены всегда пугают. Как вы считаете, ваш страх состоит только из этого или есть что-то еще?

— Иногда мне кажется, что я не справлюсь. Это такая ответственность. Но я тут же успокаиваю себя, напоминаю о том, что я читаю книги о материнстве, что рядом со мной крепкое плечо и так далее. Не думаю, что плохой сон как-то связан с этим.

Продолжение диалога ниже — в завершающей части встречи. Специалист спрашивает только о том, что важно для решения запроса. Он распутывает вашу ситуацию, как клубок ниток, и позволяет увидеть главное. Доверьтесь эксперту. Рассказывайте все честно. Помните, что консультант действует в ваших интересах и руководствуется принципом «не навреди». По возможности будьте активны. Психотерапия — это двусторонний процесс. Согласно исследованию от Американской психологической ассоциации, успех терапии зависит от характера отношений клиента и эксперта. Стремитесь к сотрудничеству, партнерству, созданию терапевтического альянса.

Подведение итогов

- пример завершения психологической консультации

Консультант повторяет главные мысли: «Сегодня мы с вами выяснили …». Затем он запрашивает обратную связь: «Что вы вынесли для себя из сегодняшней встречи?», «Как вы себя чувствуете?», «Насколько наша встреча оправдала ваши ожидания?». И предлагает продолжить на следующей сессии. Перед тем как попрощаться с вами, консультант даст рекомендацию или инструмент для самопомощи. Например, порекомендует вести дневник эмоций и расскажет, как правильно его заполнять. Или познакомит с упражнением, снижающим тревожность и помогающим расслабиться. Консультант подберет практический материал индивидуально, конкретно под ваш случай.

Вариант завершения сессии Марины:

— Понял вас. Что ж, время нашей встречи подходит к концу. Давайте подведем итоги. Нам с вами необходимо понять, почему вы плохо спите, в какие моменты переживания становятся особенно сильными, что ослабляет и усиливает тревогу. Вы согласны с этим, Марина?

— Да.

— Для этого я предлагаю вам вести дневник наблюдений. Тезисно расписывайте каждый день, отмечайте важное и интересное, описывайте свои эмоции, особенно состояние перед отбоем. Обязательно отмечайте дни с проблемным сном — у них точно есть что-то общее. На следующей встрече мы с вами вместе проанализируем эти записи. У вас остались ко мне вопросы?

— Нет.

— Тогда скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Что-то изменилось в ваших мыслях или эмоциях по сравнению с тем состоянием, которое было до сессии? Насколько встреча соответствовала вашим ожиданиям, какие ощущения от нее остались?

— Я чувствую себя лучше. Появилась надежда и даже уверенность, что получится избавиться от тревоги. И хотя еще непонятно, чем конкретно она вызвана, но появились ориентиры. Я осознаю, в каком направлении двигаться. Когда я шла на консультацию, то надеялась, что мне помогут, выслушают. Так что, ожидания совпали с реальностью.

— Я понял вас. Что ж, спасибо за откровенность! Увидимся на следующей встречи.

— До свидания.

— До свидания.

Прочитайте нашу статью о том, как подготовиться к психотерапии и чего от нее ждать →

Стенограмма психологической консультации

- Психолог составляет стенограмму консультации

В психологическом консультировании стенограмма — это запись в тетради / набор на клавиатуре главных слов, реакций и действий участников на каждом из этапов сессии (аудио- или видеозапись сеанса разрешена только в том случае, если клиент дал письменное согласие на это). Что-то специалист записывает прямо в процессе беседы, а что-то — после. Чаще эксперты фиксируют главные мысли в виде таблицы, например, так:

|

Этап беседы |

Цель и действия консультанта |

Реакции клиента(эмоции, слова) |

Комментарий / гипотеза |

|---|---|---|---|

| Начало | Установление контакта / спросил, как мне к нему обращаться | Тревожно ответил: «Как угодно, только не по имени и отчеству». | Возможно, запрос затрагивает трудовую сферу, раз официальное обращение вызывает негативные эмоции |

| Основная часть 1 | Выявление запроса / спросил, почему ему не нравится официальное обращение | «Это ассоциируется с офисом. Всем постоянно что-то нужно от меня. Если кто-то обращается ко мне по имени и отчеству или полной формой имени, меня охватывает ужас — кажется, что сейчас снова придется выполнять чужую работу или лезть вон из кожи. Я устал» | Полагаю, Ваня столкнулся с эмоциональным выгоранием |

| Основная часть 2 | Уточнение запроса/ «Вас это беспокоит? Вы обратились ко мне из-за того, что устали от офиса?» | Стал спокойнее. Ответил: «Нет. Вообще-то меня беспокоит другое. У меня ни на что нет сил. Пропал интерес к жизни, она потеряла смысл. Помогите мне снова почувствовать вкус к ней» | Возможно, профессиональное выгорание привело к апатии в целом |

| Основная часть 3 | Уточнение запроса / «Я заметил, что тема работы вам неприятна. На ваш взгляд общий упадок сил как-то связан с профессиональной усталостью? Когда вы впервые заметили это? Вам нравится то, чем вы занимаетесь?» | Снова стал раздражительным, но на контакт идет охотно: «Возможно, связано. Я часто отказываюсь от выходных и беру задачи на дом. Мне нравится то, чем я занимаюсь, но мне сложно работать в коллективе. Это было всегда: вечно приходится что-то за кем-то переделывать» | Вероятно, выгорание связано с гиперответственностью, недоверием к людям. |

| Завершение | Подведение итогов, закрепление положительного результата / спросил, как изменилось самочувствие Вани с начала встречи | Позитивно настроен, спокойный, но грустный. Ответил: «Теперь я вижу, с чем связана усталость. Я много работаю и беру на себя чужие обязанности. Думаю, то упражнение, которое вы порекомендовали, поможет мне разграничить зоны ответственности» | Ваня готов к сотрудничеству и осознает, в каком направлении нужно двигаться |

Количество записей в каждом блоке не ограничено. Например, в основной части этой таблицы их явно будет больше, если продолжить развитие темы и сделать полное описание сессии. По объему записей, количеству и названиям столбцов единого шаблона тоже нет. Формат может быть другим: не таблица, а просто запись диалога с пометками о важных деталях (как протокол). Эксперт делает пометки для себя, чтобы не забыть и не упустить ничего важного, сделать терапию максимально эффективной. Как и другие материалы терапии, эти записи хранятся в строгой конфиденциальности.

Анализ психологической консультации: пример

- анализ психологической консультации

Сразу после встречи эксперт анализирует консультацию. По сути, это самоанализ с целью профессионального развития и повышения эффективности терапии. Исследователи считают, что осознанный подход к консультированию сильно влияет на эффективность терапии. Они отмечают, что эксперты, достигшие высокого уровня эффективности, отводили на профессиональную рефлексию в 2,5 больше часов, чем их коллеги, достигшие среднего уровня. Осознанная практика — главный фактор эффективности консультанта. Элементы анализа:

- Основная информация об обратившемся. Имя, возраст, запрос и другие важные детали.

- Стенограмма сеанса психотерапии.

- Постановка гипотез и подбор техник для их проверки.

- Непосредственный анализ встречи: какие методы использовал консультант, что удалось, а что не получилось и почему.

- Выводы и практические рекомендации для самопомощи обратившегося.

С последним эксперт познакомит вас, остальная информация остается в его блокноте. Пример анализа психологической консультации, дополняющий стенограмму, которую мы уже разобрали (любые совпадения имен и запросов случайны, история выдуманная):

- Исходные данные: Ваня, мужчина, 30 лет, руководитель отдела продаж.

- Запрос: бессилие и апатия, потеря смысла жизни. Хочет вернуть интерес и вкус к ней.

- Гипотеза: Ваня столкнулся с профессиональным эмоциональным выгоранием, которое отразилось на его жизни в целом. Выгорание связано с гиперответственностью и попытками контролировать все вокруг себя.

- Проверка гипотезы: я кое-что уточнил у Вани, и моя гипотеза пока подтверждается. Ваня активно идет на контакт, на следующей встрече мы разберемся в причинах его гиперответственности. Я собираюсь задать несколько вопросов о его детстве и семейной истории.

- Выводы: я доволен тем, как прошла встреча. Я порекомендовал Ване чаще прислушиваться к своим потребностям, искать скрытые выгоды — спрашивать себя «Зачем я снова выполняю чужую работу / перерабатываю?» и выполнять упражнение «Зона ответственности».

Как и запись главных мыслей, весь анализ бывает подробным или кратким. Форма изложения тоже свободная. Теперь вы представляете, как проходит встреча с консультантом. Как правило, первая сессия уходит на знакомство, выявление запроса, разработку плана терапии, обсуждение правил сотрудничества и выбор методов терапии. То, что мы описали — примерный вариант. Каждая сессия уникальна, а алгоритм встречи отличается в зависимости от запроса и подхода в психотерапии. Но этические принципы, на которые опирается консультант, неизменны. Он не будет оценивать вас, критиковать или навязывать свое мнение. Он постарается увидеть ситуацию вашими глазами, понять вас. Идите на сессию с мыслью, что эксперт безусловно примет и поддержит вас — это уменьшит волнение. это был

Консультация психолога онлайн — поддержка в любой ситуации

Тяжело встать с кровати, все раздражает или кажется, что больше ни в чем нет смысла? Обратитесь к психотерапевту, который вас поймет и поможет решить проблему. Найти своего специалиста непросто, но мы максимально облегчили эту задачу. В базе Alter более 900 проверенных психологов, и мы подберем того, кто эффективно работает именно с вашим запросом. Услуги подбора психолога доступны круглосуточно, бесплатно, анонимно и без регистрации. А если помощь необходима срочно — напишите в чат поддержки, и мы запишем вас на сеанс.