Психологическая безопасность: как защитить свою (и не только) голову

Уровень сложности

Простой

Время на прочтение

7 мин

Количество просмотров 1.3K

Десять лет назад я начал изучать психологию манипуляций и решил узнать, насколько глубока кроличья нора. Начав с экстремистских материалов, я пообщался с религиозными фанатиками, сектантами, менеджерами активных продаж, мошенниками и даже (самая ужасная категория) дизайнерами интерфейсов приложений.

Когда количество средств воздействия, используемых когнитивных искажений и ошибок мышления перевалили за сотню, настало время задуматься – а как обеспечить базовый уровень психологической безопасности человека, который не хочет во всё это погружаться и изучать? Говоря иначе, какие правила, тезисы и приёмы можно использовать, чтобы минимизировать вероятность попасть под влияние? Основное – в этой статье. А иллюстрировать мне её поможет многоуважаемый Джордж Карлин.

Дисклеймер: В силу подхода к работе так сложилось, что обычно я консультирую людей интеллектуального труда. В последний год это преимущественно управленцы и сотрудники IT‑сферы. Это люди, которые всю жизнь решали любые проблемы «через голову». Такой подход неизбежно накладывает отпечаток на личность и внепрофессиональную жизнь. Минимизацией негативных последствий таких особенностей я занимаюсь. И в рамках статей на данном ресурсе стараюсь обобщить профессиональный опыт и дать полезную информацию.

Сперва давайте разберемся, что же именно считать психологической безопасностью:

Психологическая безопасность — это возможность и право человека самостоятельно формировать мысли, регулировать собственное эмоциональное состояние и поведение вне зависимости от явного или скрытого воздействия со стороны окружающей среды.

Фактически, в основе психологической безопасности лежит самостоятельность, которая невозможна без критического мышления, так как чем сильнее развито критическое мышление, тем через большее количество фильтров пройдет информация, прежде чем будет принята. Проблема лишь в том, что развитие критического мышления – процесс достаточно длительный и ресурсозатратный, что не предполагает «популярности» данного занятия. Поэтому, в данной статье мы попытаемся найти «костыли», которые помогут заместить данный навык в той или иной мере.

Костыль №1. Фиксация состояний, мыслей, намерений

Первый важный шаг – это зафиксировать свои мысли и намерения в адекватном спокойном состоянии. То есть, понять, что бы считаете правильным, а что неправильным, как стоит поступать в некоторых ситуациях, а как не стоит. В бытовом плане это выражается в письменной фиксации своих мыслей и намерений. Самым популярным вариантом такого шага является составление списка покупок перед походом в магазин, чтобы импульсивно не набрать чего-то ненужного (даже если в моменте оно очень желанно). На этом этапе мы формируем некую точку отсчета, отклонение от которой будем фиксировать в дальнейшем.

Как это можно сделать:

-

Мысли. Зафиксировать в сообщении или на бумаге. Списком, тезисами или в свободной форме

-

Эмоции. Зафиксировать в сообщении или на бумаге. Лучше использовать формулу «эмоция-оценка» и выбрать три-четыре самых свойственных вам вектора. Например, можно взять «радость-57», «грусть-32», «злость-49», «восхищение-66» и так далее

-

Действия. Зафиксировать в сообщении или на бумаге. Лучше это сделать в виде логической схемы «если-то» и прописать ее таким образом, чтобы было несколько вариантов, которые удовлетворяют. Цель этого упражнения — снизить ощущение «дефицита» и необходимости принять решение прямо сейчас, чем часто пользуются манипуляторы

Костыль №2. Детекция изменения состояния

Человек придумал как предотвратить практически любую беду: от пожара у нас есть датчик дыма, от штормов и ураганов — метеорологическая служба, от скуки — продавцы пылесосов «кирби». Но как же понять, находитесь ли вы под психологическим влиянием?

Самый главный признак — это внутренний дискомфорт. Каждый человек привык обитать в определенной среде и отклонение от этих стандартов (которые мы зафиксировали ранее) воспринимается как что-то инородное. Ориентируйтесь на свои чувства: внутреннее сопротивление, чувство дискомфорта, ощущение «обманутости» или мысль о том, что вас обманули или загнали в угол. Ваша психика — это уникальный датчик, который может заметить даже легкий дымок. Ваша задача — грамотно на это отреагировать. Кажется, что всё просто и логично, да вот только людей, у которых «пожарная сирена» орет годами, огромное количество.

Пару слов скажу о людях, которые всегда ездят на последних литрах бензина, платят коммуналку при отключении воды и готовятся к экзамену в последний день. Что их объединяет? Игнорирование предупреждающих сигналов: оранжевой лампочки в автомобиле, предупреждений и счетов из ЖЭКа, а также слов преподавателей и графика сессии. Для данной категории людей, стресс — это нечто нормальное и естественное. Мол, так и должно быть. И даже иногда хочется даже позавидовать их стрессоустойчивости, да вот только постоянная «жизнь на грани» чревата следующим:

-

Требует большое количество внимания. Нужно постоянно следить за тем, чтобы не заглохнуть на трассе, не остаться без электричества или не провалить экзамен. Это занимает ваше время и силы;

-

Снижается точность измерений. Понятие «норма» уходит в сторону дискомфортных значений. Это снижает качество жизни;

-

Провал. Рано или поздно с таким подходом вас ожидает крах. Неожиданная пробка — и вы не доехали до заправки. Уехали в командировку — вашу квартиру обесточили по всем фронтам. Заболела кошка, вы повезли ее к ветеринару и потратили на это последний день для подготовки к экзамену, который закономерно завалили.

Эта логика транслируется и на ощущение психологического дискомфорта. Ощущать психологическое давление — это не норма. Психологический прессинг отвлекает вас от жизни. Теперь к конкретному инструменту.

Для отслеживания своего состояния можно использовать короткий селф-чек-лист. Обычно он состоит из пары вопросов, вроде:

-

«Я сейчас чувствую себя в безопасности?»

-

«Я нахожусь сейчас в спокойном состоянии?»

-

«Моё настроение сильно не менялось за последний день?»

…которые можно добавить на рабочий стол телефона или просто запомнить. Важно отметить, что данный инструмент имеет ценность в своей системности – то есть, более частые замеры сформируют возможность более тонких измерений. В идеале, использовать некие шкалы, например, от 1 до 10 или от 1 до 100. Но это опционально.

Хочется резюмировать блок такой фразой: «Если вам кажется, что вас наё…любливают, то вам не кажется».

Костыль №3. Опыт преодоления

И вот здесь мы упираемся в интересное противоречие. С одной стороны, человек стремится к безопасности и хочет избежать рискованных или травмирующих ситуаций. С другой стороны, именно проживание и преодоление (конструктивное) подобных ситуаций развивает адаптивные способности человека, его самоконтроль и новые поведенческие модели. И, в том числе, настраивает «сигнальную систему». Но жить постоянно в риске не хочется, поэтому люди формируют или покупают различные подушки.

Подушка для сна позволяет качественнее отдохнуть, автомобильная подушка безопасности снижает травматизацию при аварии, а финансовая подушка помогает пережить жизненные трудности с минимальными потерями.

Понимая, что практически любое «падение» можно смягчить, многие люди решились этими подушечками обложиться так, что их среда обитания начинает напоминать комнату с мягкими стенами из ближайшей психиатрической клиники.

Немного не к месту, но вспоминается выступление Джорджа Карлина: «Сегодняшние дети такие изнеженные! Всё потому что слишком много внимания стало уделяться их безопасности! Пластиковые бутылочки для лекарств, огнеупорные пижамы, детские ремни безопасности и сидения в машинах, и шлемы…! Для велосипедистов, скейтбордистов, бейсболистов! У детей теперь есть шлемы для любого занятия кроме онанизма!»

Стремление к абсолютной безопасности — деструктивно, так как безопасно лишь знакомое и изведанное. Но если ограничиваться только известным, то останавливается приток нового опыта, необходимого для развития. А без развития и нет чувства жизни.

И тут стоит вспомнить психологическую аксиому: личность развивается только в умеренно агрессивной среде. От всех проблем нельзя укрыться — и это здОрово (и здорОво)! Поэтому готовьте подушки только для кризисных времен, а в остальное время наслаждайтесь жизнью во всем её многообразии. И помните, ежегодно в мире несколько десятков человек умирают от случайного удушения подушкой. Не злоупотребляйте ей!

Если же перевести это на уровень упражнений, то стоит вспомнить про имплицитное научение.

Имплицитное (скрытое, неявное) научение — научение, происходящее без осознавания того, что именно является его предметом. Такое научение происходит вне зависимости от цели и осведомленности субъекта относительно усваиваемых знаний. Имплицитное научение может требовать некоторого минимального вовлечения внимания и может зависеть от механизмов произвольной и рабочей памяти.

Наблюдение за тем, как обманывают других людей, как воздействует реклама, как «вытягивают» деньги по телефону. Смотреть записи аварий, разборы мошеннических схем, отзывы (реальные) посетителей тех или иных курсов и заведений, изучение кейсов. Поясню мысль – смотреть нужно не сухие инструкции, а конкретные ситуации, чтобы помимо логических выводов формировались еще и эмоциональные паттерны.

Костыль №4. Люди, «об которых можно подумать»

У многих из нас есть люди, которых мы считаем здравомыслящими и адекватными. Такими же адекватными или даже более, чем мы сами. Если они есть – есть смысл их номера держать чуть ли не на «горячем наборе», а если нет – есть смысл их найти. Важный аспект – эти люди должны быть вне контекста той ситуации, в которой вы находитесь, чтобы иметь больше шансов выразить нейтральную точку зрения. Плюс, эти люди знают вас, ваши слабые стороны, ваши склонности и увлечения, которые могут повлиять на ваши решения.

Самый простой способ – заранее определить людей, чьему мнению вы доверяете, и держать их в уме прямо с формулировкой «в любой непонятной ситуации, звонить…». Можно даже заранее договориться с этим человеком, чтобы он не удивлялся – это упростит ситуацию и избавит вас в напряженный момент от ненужных вопросов.

Выводы

А закончить хотелось бы такой идеей. Любого человека можно эмоционально расшатать, ввести в заблуждение, обмануть или спровоцировать на необдуманные поступки. Если человек имеет право выбора, то он неизбежно рано или поздно (скорее, рано) ошибется. Единственный путь избежать ошибок — отнять свободу. Но в силу юридических, моральных и гуманистических причин, это не самый лучший выбор. Поэтому, раз мы не можем избежать ошибок, то остается только минимизировать их вероятность и начать принимать те последствия, с которыми столкнемся. А также не забывать, что «человеку нужен человек» и обращаться за помощью к другим людям.

С уважением

Сергей Максимов.

Психолог.

P. S. Если вдруг интересны другие статьи по психологии, они есть в моем ТГ‑канале. Только статьи, без мемов и спама. https://t.me/maximov_psy

В защитных процессах участвуют все психические функции, но каждый раз одна из них может доминировать и брать на себя основную часть работы по преобразованию травмирующей информации. Это могут быть восприятие, внимание, память, воображение, мышление, эмоции. В данной публикации мы попытаемся рассмотреть способы психологической защиты личности, которые наиболее значимы для ее позитивного взаимодействия в социальных группах.

Будучи существом социальным, сознательным и самостоятельным, человек способен разрешать внутренние и внешние конфликты, бороться с тревогой и напряжением не только автоматично (бессознательно), но и руководствуясь специально сформулированной программой.

В защитных процессах участвуют все психические функции, но каждый раз одна из них может доминировать и брать на себя основную часть работы по преобразованию травмирующей информации. Это могут быть восприятие, внимание, память, воображение, мышление, эмоции.

В данной публикации мы попытаемся рассмотреть способы психологической защиты личности, которые наиболее значимы для ее позитивного взаимодействия в социальных группах. Вот классификация основных способов психологической защиты.

1. Отрицание

Это стремление избежать новой информации, несовместимой со сложившимися представлениями о себе.

Защита проявляется в игнорировании потенциально тревожной информации, уклонении от нее. Это как бы барьер, расположенный прямо на входе воспринимающей системы. Он не допускает туда нежелательную информацию, которая при этом необратимо теряется для человека и впоследствии не может быть восстановлена. Таким образом, отрицание приводит к тому, что некоторая информация ни сразу, ни впоследствии не может дойти до сознания.

При отрицании человек становится особенно невнимательным к тем сферам жизни и граням событий, которые чреваты для него неприятностями. Например, руководитель может долго и эмоционально критиковать своего сотрудника и вдруг с возмущением обнаружить, что он давно уже «отключился» и ровным счетом «никак» на нравоучения не реагирует.

Отрицание может позволить человеку и превентивно (с опережением) отгородиться от травмирующих событий. Таким образом действует, например, страх перед неудачей, когда человек стремится не оказаться в ситуации, в которой он может потерпеть поражение. У многих людей это проявляется в избегании соревнований или в отказе от занятий, в которых человек не силен, особенно по сравнению с другими.

Стимул для запуска отрицания может быть не только внешним, но и внутренним, когда человек старается о чем-то не думать, отогнать мысли о неприятном. Если в чем-то никак нельзя признаться себе самому, то наилучшим выходом остается, по возможности, не заглядывать в этот страшный и темный угол. Нередко, сделав что-то не вовремя или не так, как надо, а ничего исправить уже нельзя, «защита» заставляет человека игнорировать опасную ситуацию, вести себя так, как будто ничего особенного не происходит.

Обобщенная оценка опасности информации производится при ее предварительном целостном восприятии и грубой эмоциональной оценке как «назревания чего-то нежелательного». Подобная оценка приводит к ослаблению внимания, когда детальная информация об этом опасном событии полностью исключается из последующей переработки. Внешне человек либо отгораживается от новых сведений («Это есть, но не для меня»), либо не замечает, считая, что их нет. Поэтому многие люди, прежде чем начать смотреть фильм или читать новую книжку, задают вопрос: «А какой там конец, хороший или плохой?».

Утверждение «я верю» обозначает некоторое особое состояние психики, при котором все, что входит в конфликт с предметом веры, имеет тенденцию к отрицанию. Искренняя и достаточно сильная вера организует такое отношение ко всей поступающей информации, когда человек, сам того не подозревая, подвергает ее тщательной предварительной сортировке, отбирая только то, что служит сохранению веры.

Вера имеет тенденцию к значительно большей универсальности и категоричности, чем понимание. Когда вера во что-то уже есть, для новой нет места. Человек отвергает новые идеи, часто и не пытаясь дать такому своему поведению рациональное объяснение. Любое покушение на объект почитания вызывает такую же реакцию со стороны личности, как если бы речь шла о покушении на ее жизнь.

2. Подавление

Защита, проявляющаяся в забывании, блокировании неприятной, нежелательной информации либо при ее переводе из восприятия в память, либо при выводе из памяти в сознание. Поскольку в этом случае информация уже является содержанием психики, так как была воспринята и пережита, она как бы снабжается специальными метками, которые позволяют затем удерживать ее.

Особенность подавления состоит в том, что содержание переживаемой информации забывается, а ее эмоциональные, двигательные, вегетативные и психосоматические проявления могут сохраняться, проявляясь в навязчивых движениях и состояниях, ошибках, описках, оговорках. Эти симптомы в символической форме отражают связь между реальным поведением и подавляемой информацией. Для закрепления следов в долговременной памяти они должны быть особым образом эмоционально окрашены — маркированы.

Чтобы что-то вспомнить, человеку необходимо вернуться в то состояние, в котором он получил информацию. Если тогда он был разозлен или огорчен (например просьбой что-то сделать), то, чтобы вспомнить об этом, он должен вновь вернуться в это состояние. Поскольку ему не хочется вновь чувствовать себя так плохо, то он вряд ли вспомнит. Когда человек устраняет мысль о том, что он не хочет или не может что-то сделать, он говорит себе так: «Не так-то уж и нужно было», «Мне это неинтересно, я это не люблю», тем самым обнаруживая негативную эмоциональную маркировку.

3. Вытеснение

В отличие от подавления, вытеснение связано не с выключением из сознания информации о случившемся в целом, а только с забыванием истинного, но неприемлемого для человека мотива поступка. (Мотив — это побуждение к конкретной деятельности).

Таким образом, забывается не само событие (действие, переживание, ситуация), а только его причина, первооснова. Забыв истинный мотив, человек заменяет его ложным, скрывая настоящий и от себя, и от окружающих. Ошибки припоминания, как следствие вытеснения, возникают из-за внутреннего протеста, изменяющего ход мыслей. Вытеснение считается самым эффективным защитным механизмом, поскольку оно способно справиться с такими мощными инстинктивными импульсами, с которыми не справляются другие формы защиты. Однако вытеснение требует постоянного расхода энергии, и эти затраты вызывают торможение других видов жизненной активности.

Вытеснение — это универсальное средство избежать внутреннего конфликта путем устранения из сознания социально нежелательных стремлений и влечений. Однако вытесненные и подавленные влечения дают о себе знать в невротических и психосоматических симптомах (например в фобиях и страхах).

Вытеснение считается примитивным и малоэффективным механизмом психологической защиты по следующим причинам:

- вытесненное все-таки прорывается в сознание;

- неразрешенный конфликт проявляется в высоком уровне тревожности и чувстве дискомфорта.

Вытеснение активизируется в случае возникновения желания, которое вступает в противоречие с другими желаниями индивида и несовместимо с этическими взглядами личности. Вследствие конфликта и внутренней борьбы мысль и представление (носитель несовместимого желания) вытесняются, устраняются из сознания и забываются.

Повышенная тревожность, возникающая в результате неполного вытеснения, таким образом, имеет функциональный смысл, поскольку может заставить человека либо по-новому попытаться воспринять и оценить травмирующую ситуацию, либо подключить другие защитные механизмы. Однако обычно следствием вытеснения является невроз — болезнь личности, не способной разрешить свой внутренний конфликт.

4. Рационализация

Это механизм защиты, связанный с осознанием и использованием в мышлении только той части воспринимаемой информации, благодаря которой собственное поведение предстает как хорошо контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам.

Суть рационализации — в отыскании «достойного» места для непонятного или недостойного побуждения либо поступка в имеющейся у человека системе внутренних ориентиров, ценностей без разрушения этой системы. С этой целью неприемлемая часть ситуации из сознания удаляется, особым образом преобразуется и уже после этого осознается в измененном виде. При помощи рационализации человек легко «закрывает глаза» на расхождение между причиной и следствием, которое так заметно для внешнего наблюдателя.

Рационализация — это псевдорациональное объяснение человеком собственных стремлений, мотивов действий, поступков, в действительности вызванных причинами, признание которых угрожало бы потерей самоуважения. Самоутверждение, защита собственного «Я» — основной мотив актуализации этого механизма психологической защиты личности.

Наиболее яркие феномены рационализации получили названия «зеленый (кислый) виноград» и «сладкий лимон». Феномен «зеленый (кислый) виноград» (известный из басни Крылова «Лиса и виноград») — это своеобразное обесценивание недосягаемого объекта. Если невозможно достичь желаемой цели или завладеть желанным предметом, человек обесценивает их.

Рационализация актуализируется тогда, когда человек боится осознать ситуацию и стремится скрыть от себя тот факт, что в своих действиях он руководствовался социально нежелательными мотивами. Мотив, который лежит в основе рационализации, заключается в том чтобы объяснить поведение и, в то же время, защитить образ «Я».

5. Реактивные образования

Это замена нежелательных тенденций на прямо противоположные.

Например, преувеличенная любовь ребенка к матери или к отцу может быть результатом предотвращения социально нежелательного чувства — ненависти к родителям. Ребенок, который был агрессивным к родителям, развивает по отношению к ним исключительную нежность и беспокоится об их безопасности; ревность и агрессия трансформируются в бескорыстие и заботу о других.

Определенные социальные и внутриличностные запреты на проявление некоторых чувств (например, юноша боится проявлять свою симпатию к девушке) приводят к формированию противоположных тенденций — реактивных образований: симпатия превращается в антипатию, любовь — в ненависть и т. п.

Вот эта неадекватность, часто чрезмерность чувства, его подчеркнутость есть показатель реактивного образования. Если я проявляю такую же лавину чувств к начальнику, как и к родным и близким, то это сигнал того, что это чрезмерное отношение к начальнику в основе своей реактивно. Тут уместен вопрос: «Зачем я хочу так сильно симпатизировать руководителю и поддерживать его, какие негативные чувства скрыты за этим?»

Или обратная ситуация: «Зачем я смотрю так иронично и холодно на человека, которого я люблю? Зачем я демонстрирую дистанцию по отношению к нему (ней)?»

А зашита типа «сладкий лимон» — это преувеличение ценности того, что имеешь (по известному принципу — «лучше синица в руке, чем журавль в небе»).

Чаще всего рационализация достигается с помощью двух типичных вариантов рассуждения: 1) «зеленый виноград»; 2) «сладкий лимон». Первый из них основывается на занижении ценности поступка, который совершить не удалось, или результата, который не был достигнут.

6. Замещение

Это механизм психологической защиты от неприятной ситуации, в основе которого лежит перенос реакции с недоступного объекта на доступный или замена неприемлемого действия приемлемым. За счет такого переноса происходит разрядка напряжения, созданного неудовлетворенной потребностью.

Замещение — это та защита, которую все люди (и взрослые, и дети) обязательно используют в повседневной жизни. Так, у многих людей часто нет возможности не только наказывать своих обидчиков за их проступки или несправедливое поведение, но и просто им противоречить. Поэтому в качестве «громоотвода» в ситуации злости могут выступать домашние животные, родители, дети и др.

Капризы, которые нельзя направить на руководителя (неприемлемый для этого объект), прекрасно могут быть направлены на других исполнителей как на объект, для этого вполне приемлемый («вот кто во всем виноват»). Иными словами, замещение — это перенос потребностей и желаний на другой, более доступный объект. В случае невозможности удовлетворить некую свою потребность с помощью одного предмета, человек может найти другой предмет (более доступный) для ее удовлетворения.

Итак, суть замещения состоит в переадресации реакции. Если при наличии какой-либо потребности желаемый путь для ее удовлетворения закрыт, активность человека ищет другой выход для достижения поставленной цели. Защита осуществляется через перенос возбуждения, неспособного найти нормальный выход, на другую исполнительную систему. Однако способность человека переориентировать свои поступки с лично недопустимых на допустимые или с социально неодобряемых на одобряемые ограничена. Ограничение определяется тем, что наибольшее удовлетворение от действия, которое замещает желаемое, возникает у человека тогда, когда согласуются мотивы этих действий.

7. Ирония

В древнегреческом языке «ирония» означает «говорить ложь», «насмехаться», «притворяться». Ироник — это человек, «обманывающий с помощью слов».

Современное понимание двойственности характера иронии заключается в следующем:

- Ирония — выразительный прием, противоположный выражаемой идее. Говорю противоположное тому, что подразумеваю. По форме хвалю, по сути порицаю. И наоборот: по форме уничижаю, по сути возвеличиваю, хвалю, «поглаживаю». В иронии мое «да» всегда означает «нет», а за выражением «нет» маячит «да».

- Какой бы ни была благородной цель у иронии, например породить высокую идею, открыть глаза на что-то, в том числе на себя, все же эта идея в иронии утверждается отрицательными средствами.

- Несмотря на великодушие замыслов иронии или даже несмотря на ее бескорыстие, ирония дает самоудовлетворение.

- Человеку, пользующемуся иронией, приписывают черты тонкого ума, наблюдательность, медлительность, бездеятельность мудреца (не моментальная реактивность).

Как психическое состояние ирония — это измененный знак моего переживания ситуации с «минуса» на «плюс». Тревога сменилась уверенностью, враждебность — снисходительностью… Человек находится в состояниях, которые автономны относительно ситуации, другого человека, предмета: я уже скорее субъект, чем объект этих ситуаций, и потому у меня есть возможность управления этими состояниями.

Ирония как психический процесс превращает то, что для меня ужасно, страшно, непереносимо, враждебно, тревожно, в противоположное.

8. Сновидение

Это бессознательные действия «Я» в состоянии сна, которые могут сопровождаться эмоциональными переживаниями.

Сновидение можно рассматривать как особый вид замещения, посредством которого происходит перенос недоступного действия в иной план — из реального мира в мир сновидений. Подавляя комплекс недоступности, оно аккумулирует энергию в бессознательном, угрожая сознательному миру своим вторжением. Тайное покаяние, угрызения совести, подсознательные страхи приводят к их прорыву в сновидении.

Задача сновидения — выразить сложные чувства в картинках и дать человеку возможность их пережить, осуществив тем самым замещение реальных ситуаций. Однако прямо чувства изображены быть не могут. Зрительно представимо только действие, отображающее это чувство. Невозможно изобразить страх, но можно изобразить такое выражение страха, как бегство. Затруднительно показать чувство любви, но демонстрация сближения и ласки вполне достижима. Поэтому замещающим характером в сновидении обладают действия, разворачивающиеся в его сюжете.

С точки зрения психологии, сновидение представляет собой сообщение или отражение ситуаций, с которыми сталкивается человек, его историю, обстоятельства жизни, присущие ему способы и формы поведения, практические результаты, к которым привел совершаемый им выбор. Во сне находят отражение ошибки поведения человека не только по отношению к самому себе, но и к окружающим, в том числе любая органическая недостаточность с точки зрения физического здоровья.

Психическая деятельность непрерывна, поэтому процесс генерирования образов при сновидении не прекращается.

Сон может фокусировать внимание:

- на текущей ситуации или проблеме (фотографический снимок реальности);

- на причинах возникновения проблемы;

- на путях выхода из проблемы (ее разрешение).

Сны позволяют вывести наружу страсти, во сне могут наступить высвобождение, очищение, разрядка до предела выходящих из-под контроля эмоций, во сне можно реализовать желаемое поведение, самоутвердиться и поверить в себя. Сновидение — это альтернативный путь удовлетворения желаний. Во сне нереализованные желания сортируются, комбинируются и преобразуются таким образом, что последовательность сна дает дополнительное удовлетворение или уменьшение напряжения.

При этом не всегда важно, происходит ли удовлетворение в физической и чувственной реальности или во внутренней воображаемой реальности сна, если аккумулированная энергия в достаточной мере разряжается. Такой сон приносит облегчение, особенно тогда, когда постоянно думаешь о чем-то и переживаешь.

9. Сублимация

Это один из высших и наиболее эффективных защитных механизмов человека. Она реализует замещение недостижимых целей в соответствии с высшими социальными ценностями.

Сублимация — это переключение импульсов, социально нежелательных в данной ситуации (агрессивности, сексуальной энергии), на другие, социально желательные для индивида и общества формы активности. Агрессивная энергия, трансформируясь, способна сублимироваться (разрядиться) в спорте (бокс, борьба) или в строгих методах воспитания (например у слишком требовательных родителей и учителей), эротизм — в дружбе, в творчестве и т. п. Когда непосредственная разрядка инстинктивных (агрессивных, сексуальных) влечений невозможна, находится деятельность, в которой эти импульсы могут разрядиться.

Сублимация реализует замещение инстинктивной цели в соответствии с высшими социальными ценностями. Формы замещения разнообразны. У взрослых это не только уход в мечту, но и уход в работу, религию, всевозможные увлечения. У детей к реакциям регрессии и незрелым формам поведения примыкает также замещение с помощью ритуалов и навязчивых действий, которые выступают как комплексы непроизвольных реакций, позволяющих человеку удовлетворить запретное бессознательное желание.

По мнению З. Фрейда, опираясь на сублимацию, человек способен преодолеть воздействие ищущих выхода сексуальных и агрессивных желаний, которые нельзя ни подавить, ни удовлетворить, направив их в другое русло.

Когда человек ощущает себя слабым и беспомощным, он идентифицирует, отождествляет себя с удачливыми или авторитетными людьми. Благодаря подсознательным защитным процессам одна часть инстинктивных желаний вытесняется, другая направляется на прочие цели. Одни внешние события игнорируются, другие переоцениваются в нужном для человека направлении.

Защита позволяет отвергать некоторые стороны своего «Я», приписывать их посторонним лицам или, напротив, дополнять свое «Я» за счет качеств, «захваченных» у других людей. Такое преобразование информации позволяет сохранить устойчивость представлений о мире, о себе и о своем месте в мире, чтобы не потерять опоры, ориентиров и самоуважения.

Мир вокруг нас постоянно усложняется, поэтому необходимым условием жизнедеятельности является постоянное усложнение защиты и расширение ее репертуара.

10. Идентификация

Разновидность проекции, связанная с неосознаваемым отождествлением себя с другим человеком, переносом на себя чувств и качеств желаемых, но недоступных.

Идентификация — это возвышение себя до другого путем расширения границ собственного «Я». Идентификация связана с процессом, в котором человек, как бы включив другого в свое «Я», заимствует его мысли, чувства и действия. Это позволяет ему преодолеть чувство собственной неполноценности и тревоги, изменить свое «Я» таким образом, чтобы оно было лучше приспособлено к социальному окружению, и в этом — защитная функция механизма идентификации.

Благодаря идентификации достигается символическое владение желаемым, но недосягаемым объектом. Путем произвольной идентификации с агрессором субъект может избавиться от страха. В широком значении идентификация — это неосознаваемое стремление наследовать образец, идеал. Идентификация предоставляет возможность победить собственную слабость и чувство неполноценности. Человек с помощью этого механизма психологической защиты избавляется от чувства неполноценности и отчужденности.

Незрелой формой идентификации является имитация. Эта защитная реакция отличается от идентификации тем, что она целостна. Ее незрелость обнаруживается в выраженном стремлении подражать определенному лицу, любимому человеку, герою во всем. У взрослого человека подражание избирательно: он выделяет у другого только понравившуюся черту и способен идентифицироваться отдельно с этим качеством, не распространяя свою положительную реакцию на все остальные качества этого человека.

Обычно идентификация проявляется в исполнении ролей реальных или выдуманных. Например, дети играют в дочки-матери, в школу, в войну, в трансформеров и т. д., последовательно проигрывают разные роли и совершают разнообразные действия: наказывают кукол-детей, прячутся от врагов, защищают слабых. Человек идентифицируется с теми, кого больше любит, кого выше ценит, создавая тем самым основу для самоуважения.

11. Фантазия (мечта)

Является очень распространенной реакцией на разочарования и неудачи. Например, недостаточно физически развитый человек может получать удовольствие, мечтая об участии в чемпионате мира, а спортсмен-неудачник — воображая, как с его соперником случаются всяческие неприятности, чем облегчает свои переживания.

Фантазии выполняют функции компенсации. Они содействуют поддержанию слабых надежд, смягчают чувство неполноценности, уменьшают травмирующее влияние обид и оскорблений.

Фрейд сказал, что счастливый никогда не фантазирует, это делает только неудовлетворенный. Неудовлетворенные желания являются движущими силами фантазий, каждая фантазия есть явление желания, корректура действительности, которая чем-то не удовлетворяет индивида.

В честолюбивых фантазиях объект желания человека — это он сам. В эротически окрашенных желаниях объектом может становиться кто-то из близкого или далекого социального окружения, кто в реальности объектом желания и быть не может.

И наконец, фантазия выполняет роль замещающего действия, поскольку реальную ситуацию человек решить не может или считает, что не может. И тогда вместо реальной ситуации воображается мнимая, иллюзорная ситуация, которая фантазирующим человеком разрешается. Если трудно решить настоящий конфликт, то разрешается конфликт-подмена. В защитной фантазии паллиативно переживается внутренняя свобода от внешнего принуждения. Результатом психозащитного использования фантазии может быть жизнь в мире иллюзий.

12. Перенос

Это защитный механизм, который обеспечивает удовлетворение желания на замещающих объектах.

Самым простым и довольно часто встречающимся видом переноса является вымещение — подмена объектов изливания накопившейся негативной энергии «танатоса» в виде агрессии, обиды.

Начальник в присутствии других коллег устроил вам разнос. Ответить ему тем же вы не можете. Вы понимаете ситуацию: если отвечу начальнику тем же способом, остановлю, осажу его, то следствием могут быть еще большие неприятности. Поэтому ваше «мудрое Я» ищет объекты, на которых можно выместить свою обиду, свою агрессию. Благо что таких объектов «под рукой» множество. Основным свойством этих объектов должны быть их безгласность, безропотность, невозможность осадить вас.

Они должны быть в такой же степени безгласны и послушны, в какой вы безгласно и послушно выслушивали упреки и унизительные характеристики («Лентяй!» «Бездарь!« «Наглец!») со стороны своего начальника и вообще любого, кто сильнее. Ваша неотреагированная на истинного виновника злость переносится на того, кто еще слабее вас, еще ниже на лестнице социальной иерархии, на подчиненного, тот, в свою очередь, переносит ее дальше вниз, и т. д. Цепи вымещения могут быть бесконечными. Ее звеньями могут быть как живые существа, так и неживые вещи (разбитая посуда при семейных скандалах, выбитые стекла вагонов электричек и т. д.)

13. Проекция

Механизм психологической защиты, связанный с бессознательным переносом собственных неприемлемых чувств, желаний и стремлений на другое лицо. В его основе лежит неосознаваемое отвержение своих переживаний, сомнений, установок и приписывание их другим людям с целью перекладывания ответственности за то, что происходит внутри «Я», на окружающий мир.

Например, если субъект или объект, с которым связывали удовлетворение ваших потребностей и желаний, является недоступным для вас, то вы переносите все ваши чувства и возможности удовлетворения потребностей на другого человека. А если ваша мечта стать писателем не осуществилась, то вы в качестве замещения можете выбрать профессию учителя литературы, частично удовлетворяя ваши творческие потребности.

Эффективность замещения зависит от того, насколько замещающий объект похож на предыдущий, с которым сначала связывалось удовлетворение потребности. Максимальное подобие замещающего объекта гарантирует удовлетворение большего числа потребностей, которые сначала связывались с предыдущим объектом.

Как бы ни был сам человек неправ, он готов винить всех, кроме самого себя. Заявляет, что его не любят, хотя в действительности не любит сам, упрекает других в своих собственных ошибках и недостатках и приписывает им собственные пороки и слабости. За счет сужения границ «Я» это позволяет личности относиться к внутренним проблемам так, как если бы они происходили снаружи, и изживать неудовольствие так, как будто оно пришло извне, а не обусловлено внутренними причинами.

Если «враг» снаружи, то к нему можно применить более радикальные и эффективные способы наказания, используемые обычно по отношению к внешним «вредностям», а не щадящие, более приемлемые по отношению к себе.

Таким образом, проекция проявляется в тенденции человека считать, что другие люди имеют такие же мотивы, чувства, желания, ценности, черты характера, которые присущи ему самому. При этом свои социально нежелательные мотивы он не осознает.

Таков, например, механизм религиозно-мифологического мировосприятия. Примитивное восприятие характеризуется склонностью человека персонифицировать животных, деревья, природу приписывая им собственные мотивы, желания, чувства. Писатель переносит на героев своих произведений собственные потребности, чувства, черты характера.

Проекция осуществляется легче на того, чья ситуация, чьи личностные особенности похожи на проецирующего. Человек, пользующийся проекцией, всегда увидит в безобидном замечании обидный намек. Он даже в благородном поступке может увидеть злой умысел, интригу. Человек безмерно добрый, тот, которого в народе называют «святая простота», не способен на проекцию. Он не видит злого умысла, недоброжелательности в действиях по отношению к себе, потому что сам не способен на это.

14. Интроекция

Это тенденция присваивать убеждения, установки других людей без критики, без попыток их изменить и сделать своими собственными. Человек наделяет себя чертами, свойствами других людей. Например, он берет на себя функции надоедливого наставника, поскольку проявление такой черты у других людей его раздражает или травмирует. С целью снять внутренний конфликт и избежать психологического дискомфорта человек присваивает убеждения, ценности и установки других людей.

Наиболее ранним интроектом является родительское поучение, которое усваивается человеком без критического осмысления его ценности.

Пример интроекции: впечатлительный мужчина пытается сдержать слезы, поскольку он усвоил родительскую установку, что взрослый человек не должен плакать в присутствии посторонних. Или человек постоянно себя критикует, поскольку усвоил (интроектировал) такое отношение родителей к себе.

Вероятность возникновения этого способа защиты тем выше, чем сильнее и (или) длительнее воздействия внешних или внутренних блокираторов желаний, с одной стороны, и чем невозможнее убрать эти блокираторы и сильнее исполнить свои желания, осуществить свои цели — с другой. При этом невозможность устранения фрустратора сопровождается вымещением отрицательной энергии на замещающем объекте.

Обращенность субъекта против себя оборачивается образованием телесных и психических симптомов, т. е. знаков болезни. К физическим телесным симптомам относятся: холодные ноги и руки, потливость, сердечная аритмия, головокружение, жестокие головные боли, повышенное или пониженное артериальное давление, мышечные спазмы, дерматиты, бронхиальная астма и т. д.

15. Деперсонализация

Это восприятие других людей как обезличенных, лишенных индивидуальности представителей некоторой группы. Если субъект не позволяет себе думать о других как о людях, которые имеют чувства и индивидуальность, он защищает себя от их восприятия на эмоциональном уровне.

При деперсонализации другие люди воспринимаются только как воплощение их социальной роли: они — пациенты, врачи, учителя. Акт деперсонализации других людей может в определенной мере «защитить» субъекта. Это предоставляет возможность, например, врачам лечить своих пациентов, не ощущая переживания их страданий. Кроме того, это дает возможность им скрывать свои настоящие чувства (приязнь или неприязнь) за профессиональной маской.

Психологические защиты личности

21.01.2022

5 минут чтения

45586

Оглавление

- Что такое психологическая защита по З. Фрейду

- Механизмы формирования психологических защит

- Виды психологических защит: 14 незрелых и 2 высших

- Высшие психологические защиты

- Примеры проявления психологических защит

- Заключение

Развитая психика человека представляет собой систему, которая способна саморегулироваться, защищаться. Эта система устроена таким образом, что при возникновении конфликтной ситуации, стресса или тяжёлых потрясений у человека бессознательно срабатывает защитный механизм, благодаря которому, психике легче пережить сложные моменты жизни или конфликтные ситуации.

Основная цель защитных механизмов это предотвратить или ослабить вред, нанесённый стрессом, психологическим ударом.

Психологическая защита личности — это неосознанный процесс, направленный на предотвращение психических расстройств, устранение сильных отрицательных чувств и эмоций, поддержание внутренней гармонии и баланса.

Очень часто защитное поведение человека выглядит немного странно и непонятно, особенно для окружающих, но тем не менее оно помогает справиться со стрессом и стабилизирует психику. С помощью этих процессов человек помогает сам себе справиться с горем, несчастными случаями и тяжёлыми потрясениями. Это отличный помощник, так как будет налажен внутренний мир, но есть и обратная сторона. При частом включении этих механизмов существует серьёзный риск потери связи с реальностью, разрушением отношений с внешним миром.

Что такое психологическая защита по З. Фрейду

Первым, кто описал данный механизм, был Зигмунд Фрейд. Он определил несколько видов психологической защиты, её свойства и функции, уделял огромное внимание проблеме внутреннего конфликта, между неосознанными желаниями и сознательным контролем. Из-за невозможности осуществить желания подсознательного, очень часто нарастает чувство неудовлетворённости, вследствие чего может появиться психическое расстройство или заболевание.

Защитные механизмы, которые неосознанно включаются после драмы или сложной ситуации, конечно же, не помогут решить корень проблемы, но смогут оказать временное облегчение и снять напряжение.

Его дочь Анна Фрейд, а также многочисленные ученики и последователи подробно изучали и продолжали разрабатывать теорию бессознательных защитных механизмов.

Целью психологической защиты является ослабление или снятие психического напряжения, разрешение внутриличностного конфликта, возникшего из-за противоречий между импульсом бессознательного и требованием внешней среды.

Механизмы формирования психологических защит

Защитные механизмы начинают формироваться в раннем детстве, под влиянием социума, в первую очередь семьи. Формирование границ, запретов, социальных норм, правил поведения (принятых именно в данном обществе) даёт возможность ребёнку адаптироваться в социуме, это же и является источником внутреннего конфликта, и при его возникновении, в зависимости от воспитания и родительского примера поведения начинают работать защитные механизмы.

Фрейд так иллюстрировал работу психологической защиты, конкретно одной из самых мощных — вытеснения:

На лекции один из студентов мешает профессору — шумит, кричит, громко смеётся (это некая травмирующая ситуация). Лектор просит вывести крикуна (вытеснение). Но он не уходит и продолжает стучать в дверь.

Далее, есть два пути решения конфликта:

-

Договориться — пустить его обратно, но с условием не мешать. Так и работает психоанализ. Информация осознаётся человеком с помощью аналитика и возвращается в сознание, переработанной и прожитой, перестаёт травмировать.

-

Или «студент» всё время будет пытаться ворваться в аудиторию. Травмирующая ситуация будет постоянно прорываться в сознание в виде снов, навязчивых мыслей, симптомов болезней, непонятных страхов и фобий.

Вытеснение — базовая защитная реакция психики, родоначальник всех остальных защитных механизмов.

Виды психологических защит: 14 незрелых и 2 высших

На данный момент нет чёткого общепринятого списка психологических защитных механизмов, разные психотерапевты, психотерапевтические школы трактуют по-разному, но есть несколько базовых, в отношении которых достигнут некоторый консенсус. Большая часть, так называемых примитивных (незрелых), они называются так, потому что формируются очень рано, и редко осознаются человеком, все они как бы скрывают, маскируют или искажают часть реальности.

Используя их человек бессознательно отказывается взглянуть правде в глаза, а значит, всегда воспринимает ситуацию искажённой и действует не слишком адаптивно. Эти защитные механизмы, конечно, очень важны для поддержания гомеостаза психики, но они же мешают изменениям, в том числе при работе с психологом.

В первую очередь благодаря им мы не можем резко меняться неважно в хорошую или в плохую сторону. Если человек изменился резко, то он либо сошёл сума, либо изменения копились внутри личности очень долго, и в один прекрасный момент они проявились.

1. Вытеснение

Этот вид заставляет человека «забыть» негативные события, связанные с его действиями или с другими людьми, крайне отрицательные чувства, возможно, какие-то потери, травмирующие мысли или воспоминания. На этот механизм психика тратит огромные, просто колоссальные ресурсы, вследствие чего могут возникнуть всевозможные психические расстройства. Данный способ далеко не самый безопасный и надёжный, так как негативные воспоминания всё равно не исчезнут бесследно, а будут храниться в бессознательном и всплывать периодически, в виде тревоги, плохих снов, неприятных ощущениях.

2. Проекция

Механизм, при котором человек переносит свои не самые лучшие качества на другого. Чаще всего это качества, не одобряемые и не приемлемые обществом, вследствие чего сам человек их также не приемлет, и в себе конечно же видеть не хочет.

В чужом глазу соринку видим, в своём бревна не замечаем

3. Идентификация (Стокгольмский синдром)

Человек неосознанно копирует поведение, привычки своего идеала. Или другая картина, если рядом есть личность, которая намного сильнее, могущественнее или авторитетнее, то поначалу человек пытается ей противостоять, но когда понимает, что это бесполезно, то становится на сторону этого деспота. Женщина, которую периодически бьёт муж, постоянно его оправдывает тем, что это она виновата, у неё дурной и склочный характер и она вечно лезет «на рожон».

Данный механизм помогает человеку адаптироваться в безвыходной (объективно или субъективно) ситуации. Психологически легче присоединиться к сильному агрессору, чем осознать себя жалкой, ни на что не способной жертвой. Ведь осознание данного факта должно или привести в отчаяние, чего психика может не выдержать или побудить к действию (бунт, разрыв отношений, попытка побега и т.д.) к чему истощённая психика также может быть не готова.

4. Всемогущий контроль

Сложный механизм. Бессознательно человек уверен в том , что может всё контролировать в этом мире, на нём вся ответственность за происходящее и если что-то пойдёт не по плану, он обвинит себя. Это обратная сторона беспомощности. Также закладывается в раннем детстве как ответ на тревогу из-за тотальной неспособности что-либо контролировать, и из-за невозможности отделить своё «Я» от этого мира. «Я хочу есть — мама меня кормит — я управляю мамой силой собственного желания».

У взрослых перерастает в веру в то, что можно управлять вселенной силой мысли, загадывать (создавать) своё будущее и т.д. У большинства адептов марафонов желаний, как правило, сильно работает данная защита.

5. Отрицание

Желание, стремление избежать неприятной или негативной информации. Отрицается печальный опыт, отказ от осознания дурных вестей. Этот механизм формируется ещё в детстве и защищает психику от травм. Очень часто это первая реакция на боль от потери.

-

Человек пытается отрицать смерть близкого, отказывается принимать это событие.

-

Женщина отказывается верить в измену мужа, даже если все факты налицо.

Отрицание очевидной реальности и правды. Очень полезно и работает как анестезия, когда человек слышит шокирующую информацию, позволяет психике постепенно адаптироваться к резким изменениям, но страшно, когда данный механизм не выключается, и, например, женщина, потерявшая детей, спустя годы продолжает верить, что они живы.

В чём отличие Отрицания от Вытеснения? При вытеснении ситуация была осознана и прожита, но в дальнейшем психика её как бы стёрла из памяти, при Отрицании же человек в принципе избегает осознания правды. Он не хочет говорить о травме, обсуждать, слушать, может физически закрывать уши и уходить, впадает в ступор, пытается жить — и в запущенных случаях — живёт так, как будто ничего не было.

Фильм, хорошо иллюстрирующий данную защиту —»Жить» Василия Сигарева

6. Изоляция

Человек испытывает какие-либо сложные чувства по поводу какой-либо ситуации, он не хочет их испытывать, ему некомфортно, неуютно, больно, и тогда он изолирует эти чувства, как бы не проживает их, осознаёт, но не чувствует.

-

Женщина, пережившая насилие, рассказывает об этом спокойно без эмоций и истерик.

-

Беременная женщина, у которой умер муж, откладывает истерики на потом, и спокойно занимается похоронами.

7. Реактивное образование

Защитный механизм нашей психики, при котором она преобразовывает негативное чувство в позитивное или наоборот. Мы довольно часто испытываем к одному и тому же объекту разнонаправленные чувства и вот если, по каким-то причинам, мы не можем выражать весь спектр чувств, психика переносит всё внимание на один из полюсов.

-

Например, братьям запрещают драться и ругаться: «Вы же родные люди, вы должны любить друг друга» и тогда один из них или оба время от времени, для того чтобы хоть как-то проявить накопленный негатив так обнимают друг друга, что аж рёбра трещат. Или шутливо дают подзатыльник, с которого всё же начинается драка.

-

Или мальчик-пятиклассник начинает замечать, что испытывает к однокласснице Оле какой-то сложный комплекс чувств, заподозрив, что влюбился, он сразу же обращает внимание на то, какие у неё отвратительные косички и мерзкий нос, и дёргает её за них (и за нос, и за косички) и дразнит, ведь если срочно не перенести всё внимание на негативные стороны Оли, одноклассники, чего доброго, засмеют. При этом он частично реализует свои положительные чувства через постоянный тактильный контакт и бурную обратную реакцию от Оли и её подружек.

8. Идеализация

Идеализирование какого-либо человека, представление его всемогущим защитником, сияющим совершенством. Главный и серьёзный минус этого способа — обесценивание этого же человека, если его дальнейшая идеализация просто невозможна.

При знакомстве девушка идеализирует, чаще всего бессознательно, своего молодого человека, считая его самым лучшим и приписывая ему самые замечательные качества. Однако, через некоторое время оказывается, что он не такой уж и прекрасный, и наша незрелая девушка впадает в другую крайность — примитивное обесценивание. Тогда приходится отправляться искать следующего, чтобы также его возвысить.

9. Интроекция

Этот вид защиты способен облегчить жизнь, освободив от ответственности, анализирования ситуаций и решения проблем. Человек безоговорочно принимает позицию других людей, доверяет авторитетному мнению чужого, копирует способы поведения, абсолютно не задумываясь, подходит ли это всё ему самому и соответствует ли его точке зрения и ценностям, в общем-то, собственной точки зрения у него нет.

Данный механизм абсолютно необходим для выживания младенца, все дети без исключения принимают на веру всё, что им говорят родители, ведь те критически настроенные малыши, которые при крике родителя: «Беги» первым делом садились и начинали размышлять: «А стоит ли?» были съедены саблезубым тигром давным-давно, и гены свои не передали.

Но, всё это хорошо работает до поры до времени, и по ходу взросления, критическое мышление должно развиваться, а человек должен перерабатывать информацию, и пропускать её через призму полученных знаний и прожитого опыта, прежде чем присвоить.

10. Отыгрывание

Довольно сложный механизм, в ходе которого, человек пытается «отыграть» пугающую его ситуацию, сменив роль с пассивно-жертвенной на активно-инициирующую.

То есть бессознательно воспроизводит или провоцирует травмирующую ситуацию, пытаясь на этот раз, занять активную роль. Если провести опрос среди женщин лёгкого поведения, выяснится, что многие пережили насилие, и теперь, выбрав рискованную профессию, они как бы контролируют эту ситуацию.

Повторяющиеся несчастные случаи, «хождение по граблям», повторяющиеся болезни (не про ОРВИ речь) — часто это работа данного механизма.

Травма всегда требует разрешения и разрешается тем или иным способом. Если она не осознаётся, она будет искать выхода вовне самым причудливым способом, в том числе воспроизведением первоначальной ситуации, психика будет стремиться вернуться в точку отсчёта, чтобы закрыть вопрос.

11. Рационализация

Человек пытается объяснить свои неудачи или плохие поступки какой-либо рациональной причиной. Например, сделал что-то плохое, или подумал какую-нибудь гадость, или не получилось что-то сделать — принять эту гадкую черту в себе и признать, что да, вот такой я, могу быть плохим и думать плохое — сложно, и человек пытается как-то рационализировать, подвести под свои неблаговидные мысли или действия разумную основу.

Яркий пример — басня Крылова «Лисица и виноград», впрочем, у Крылова почти все басни об этом.

Или услышал человек о том, как маленькую девочку украли и убили, опять же принять, что такое в нашем мире случается, что происходят нелогичные страшные жуткие вещи с тем, кто этого не заслуживает, человеку немыслимо, и он начинает рационализировать. «Кто же ребёнка одного отпускает», «Кто же педофилов из тюрьмы выпускает» и вообще, возможно это матери наказание за прошлые грехи прилетело.

Рационализация помогает человеку смириться с фрустрирующей его ситуацией. Мы привыкли, что в большинстве случаев есть причина и следствие, и когда не можем сходу эту связь нащупать, или она объективно отсутствует, сами её придумываем, иногда, даже натянув сову на глобус.

Тут же корни всех теорий заговора.

12. Регрессия

В сложных и стрессовых ситуациях человек пытается защититься и спрятаться, используя для этого, порою, самые примитивные методы. В таких случаях реакции подобны поведению маленького ребёнка, который плачет, кричит, скандалит, отказываясь принять логику. К этому типу относится такие методы, как привычка постоянно грызть ногти, перебарщивать с табаком и спиртным или, например, кусать губы.

13. Поворот против себя

Довольно страшная защита и выглядит это пугающее. Человек не в силах справиться с напряжением и из-за неспособности вылить стресс вовне, обращает агрессию внутрь себя.

Самообвинение, самоуничижение, нанесение себе телесных повреждений, пьянство, наркомания, обжорство, рискованное сексуальное поведение, в крайнем случае — суицид — всё это проявления аутоагрессии (поворота против себя)

В норме человек избегает агрессии, направленной на себя, что от чужих, что от себя самого, так как это противоречит его основной, базовой установке — жить. Но, если по каким-то причинам негативный импульс, пришедший от объекта не может быть ему возвращён, а стрессовой ситуации невозможно избежать — человек может перенаправить негатив внутрь.

Дети из неблагополучных семей, убегающие, рано начинающие употреблять алкоголь и наркотики, ведущие себя вызывающее — это яркий пример «поворота против себя». Ребёнок не может направить агрессию на опекающего его взрослого — это или прямо запрещено, и за этим следует наказание, или внушено ему воспитанием.

В фильме Никиты Михалкова «12», есть прекрасный монолог Гармаша, в котором отлично проиллюстрировано, как это происходит.

14. Вымещение (Замещение)

Одна из психологических защит, работающая в случае невозможности отправить негатив по адресату. Человек замещает объект другим, не собой, как при аутоагрессии, а тем, на ком можно «злость сорвать». Примеры мы можем видеть буквально на каждом шагу, это даже как-то нормально обществом воспринимается.

-

Начальник наорал на мужа, он сорвал злость на жене, она отшлёпала сына, а тот избил маленькую сестру или кота за хвост дёрнул.

-

У бабушки маленькая пенсия и она хамит всем в маршрутке, и т.д.

Высшие психологические защиты

Высшие психологические защиты называются так, потому что человек, использующий их — зрелая личность — не скрывает от себя часть реальности, не маскирует негативные чувства, а перерабатывает их безопасным для себя и общества способом и перенаправляет негативные импульсы не на себя, не на других, а без жертв и разрушений в созидательную деятельность, приемлемую и одобряемую.

К высшим психологическим защитам относится сублимация и юмор. Разберём и их.

1. Сублимация

Защитный механизм психики, благодаря которому негативная энергия, направляется в другое социально приемлемое русло. Этот способ помогает пережить стресс, комплексы, отрицательные эмоции, снять внутренний конфликт и найти выход негативу, обычно, в форме физической активности или в творчестве.

-

Например, человеком овладел сильный гнев, ярость, он не начинает крушить всё кругом или резать себе руки, он:

-

Осознаёт и принимает эти чувства.

-

Идёт в спортзал, на пробежку или просто прогуляться.

-

Человек потерял близкого, он не пытается отгородиться от горя, не топит себя в алкоголе, а, например, пишет роман, выплёскивая всю боль и горечь на бумагу.

Отличный фильм на тему «Под покровом ночи» Nocturnal Animals Тома Форда (!имейте в виду, фильм содержит довольно травмирующие сцены насилия!)

2. Юмор

Юмор доступен лишь на высоком уровне развития личности.

Нервные смешки и зашучивание ситуации могут использоваться при любом из незрелых видов защит. Если человек рассказывает, как его избивал отец и при этом весело смеётся — это не юмор, как защита, это «идентификация» или «реактивное образование». Как понять, что это так? Обычно окружающим становится неловко от такого рода «юмора», человек выглядит немного (или даже сильно) не адекватно контексту.

Разница между зрелой и незрелой защитой, как мы говорили в том, что человек не отгораживается от реальности, он принял и переработал травму. Он способен признать, что отец вёл себя, мягко говоря, не лучшим образом, не отрицая его вины и не обесценивая свой ущерб.

Используя зрелый юмор, человек ничего не отрицает, и никого, в том числе себя, не высмеивает, он «разглядывает» ситуацию под различными углами, видит её объёмной, выявляет, в том числе, комическую сторону произошедшего. И именно это помогает ему справиться с напряжением, разрешить внутренний конфликт, выйти из стрессовой ситуации.

Примеры проявления психологических защит

А сейчас мы приведём примеры различных психологических защит, а вы попробуете догадаться, каких именно. Если останутся вопросы или недопонимания, пишите в комментариях к статье, постараемся на всё ответить.

-

Человек не отдал долг вовремя, кредитор возмущён и предъявляет претензии в вежливой форме. Должник в ответ разражается гневной тирадой, хлопает дверью и перестаёт брать трубку. Какая защита работает в этом случае?

-

Выросший сын вспоминает в разговоре с матерью, как однажды она отшлёпала его кухонным полотенцем за то, что он разлил чай. Мать возмущена. «Не было такого, что ты выдумываешь!» Какой механизм ограждает мать от неприятных воспоминаний?

-

Студент проваливает важный экзамен и оказывается под угрозой отчисления. В разговоре с приятелями он небрежно говорит, что, вообще-то, и сам давно подумывал бросить вуз и поступить в другой или вообще замутить стартап, вон Цукерберг бросил Гарвард и ничего у него жизнь сложилась — удачно. Тут что работает?

-

Мать часто видит, что у её сына-подростка сужены зрачки, он странно себя ведёт, то добрый и ласковый, то раздражительный и злой, сильно похудел, из дома начали пропадать вещи, но она всё сама себе логично объясняет и для всего находит веское обоснование. От намёков родственников на то, что пора бы обратиться к наркологу, отмахивается. Как объяснить такое поведение?

-

У человека не ладится в личной жизни, от него ушла жена, он записывается в спортзал и на курсы испанского языка. Что он делает с негативными эмоциями? Как называется этот процесс?

Заключение

Психологические защиты можно сравнить с тяжёлыми доспехами рыцаря. Они действительно помогают и даже спасают от стрелы, летящей прямо в нагрудник, но жить в них всё время невозможно — ни нагнуться, ни с коня слезть, ни обнять любимого человека. Зрелая личность использует все защиты, но больше всего сублимацию и юмор и тогда они из тяжёлой брони превращаются в лёгкий и прочный щит, которым можно гибко манипулировать и подстраивать под актуальные задачи.

Гибкость и широкая вариативность использования защитных механизмов один из признаков здоровой личности в соответствии с определением таковой психоаналитиком Нэнси Мак-Вильямс. Здоровая личность никогда не использует один и тот же механизм или ограниченный их арсенал в любых жизненных ситуациях.

Информация, представленная в данном материале, предназначена исключительно для ознакомления и не может заменить профессиональную консультацию врача. Если вы замечаете, что ваша жизнь осложняется из-за неадаптивного использования психологических защит, проконсультируйтесь со специалистом!

Предыдущая статья

Виктимизация: Игра в жертву

Следующая статья

Стресс на новой работе

Психологическая защита – очень важный механизм саморегуляции. Она позволяет нам пресекать негативное влияние мыслей, идей, действий как внутренних, так и пришедших извне.

Выбор способа защиты в каждом конкретном случае зависит от характера человека, его темперамента, уровня амбиций. Мы не понимаем, почему вдруг начинаем вести себя агрессивно, уходим в себя или пытаемся всеми силами обидеть собеседника, задеть его за живое. Обычно люди выбирают тот вариант защиты, который им представляется наилучшим из имеющихся. Цель этой статьи заключается в том, чтобы понять арсенал других возможных реакций, что поможет вам более гибко действовать в конфликтных ситуациях.

Что человек защищает? Свои представления, убеждения, верования как о самом себе, так и об окружающем мире – то из чего складывается его картина мира. Личность защищает свои желания, мотивы, потребности, ценности, эмоциональные переживания. Фактически, человек защищает самого себя, под этим понимается собственная целостность.

Как происходит защита? В животном мире распространены всего три защитных способа поведения: бежать; замирать; драться. Но люди усовершенствовали свои защитные реакции. Например, некоторые исследователи выделяют шесть исходных способов защиты у человека при взаимодействии друг с другом: убежать; изгнать (драться); спрятаться; управлять; затаиться; игнорировать. Каждый из способов защиты проявляет себя набором действий.

Давайте кратко рассмотрим эти способы, а заодно определим, как вы можете их использовать.

1. УБЕЖАТЬ

При данной форме психологической защиты осуществляется отсоединение от противника. Вы прерываете контакт, ищете причины, чтобы покинуть поле переговоров, например, прерваться на обед, продолжить после совещания. Примеры фраз:

- Мне нужно покинуть вас.

- У меня срочный звонок.

- Это слишком серьезный и длинный разговор, а мне надо спешить.

- Это мы не будем обсуждать сейчас.

- Это не в наших силах.

- Задача не выполнима.

2. ИЗГНАТЬ

Вы разрываете контакт, удаляя оппонента из переговорного процесса. Для этого вы находите аргументы, которые позволяют продемонстрировать противоположной стороне ее неподготовленность, предвзятость, некомпетентность, недобросовестность и т.п.

- Вы плохо подготовлены.

- Вам следует предварительно звонить, прежде чем врываться в мой кабинет.

- Вы не являетесь лицом, принимающим решения.

- У вас осталось одна минута.

- Ваше время закончилось.

- Вы нас подвели и испортили нашу репутацию.

- Забудьте про наши общие дела.

- Охранник вас проводит.

- Ну, всего вам, прощайте.

- Уходите.

3. СПРЯТАТЬСЯ

Вы занимаете позицию, в которой вас не должно ничто тревожить, и никто не должен донимать.

- Я сейчас занят.

- Не надо обсуждать мою личность.

- Мы потом вернемся к этому вопросу, но не сейчас.

- У меня нет на это времени.

- Давайте в другой раз. Перенесем этот вопрос.

- Это мое личное время и дело.

- Не понимаю, что вы от меня хотите.

- На этот вопрос я, пожалуй, воздержусь отвечать.

4. УПРАВЛЯТЬ

Вы стремитесь обеспечить себе возможность контролировать противоположную сторону, навязывать свою волю, доминировать.

- Если вы будете продолжать игнорировать мои аргументы, мы ни о чем не договоримся.

- Прежде чем принять решение, вспомни скольким ты обязан мне.

- Если не хочешь сделать это для меня, сделай это для наших детей.

- Иди и подумай над своим поведением.

- Забывая о своих обещаниях, вы создаете себе негативную репутацию.

- Давайте решать этот вопрос по справедливости.

5. ЗАТАИТЬСЯ

Вы дозируете информацию, которую выдаете противоположной стороне. Осторожно выбираете слова. Скрываете чувства. Стремитесь не демонстрировать свое мнение.

- Спросите других.

- Вам лучше обратиться к руководству.

- У меня нет информации по этому вопросу.

- Это коммерческая тайна.

- Я не справочное бюро.

- Я не уполномочен сообщать вам эту информацию.

6. ИГНОРИРОВАТЬ

Человек пребывает в иллюзиях. Неправильно объясняет события, упрощает связи между явлениями. Стремится не замечать угрозы вообще или не оценивать их серьезность.

- Мне все равно.

- Ничего страшного.

- Ерунда, все само пройдет.

- Ничего, прорвемся.

- До свадьбы заживет.

- Не надо усложнять. Все гораздо проще.

- У меня все хорошо. Я в порядке.

- Жизнью надо наслаждаться.

- У меня все под контролем.

Если вы обратите внимание, то наверняка заметите, что у ваших близких и знакомых, да и у вас самих имеются свои «излюбленные» приемы защиты.

Психологическая защита помогают индивиду избежать усиления боли и заблокировать ее. При этом человек нередко расплачивается тем, что проблема оказывается в «слепом пятне», когда вместо того, чтобы анализировать произошедшее, рефлексировать, понять механизм, субъект стремится отмахнуться от проблемы «здесь и сейчас».

Поэтому, используя психологическую защиту, подумайте и о том, как решить проблему комплексно, и не дожидаться момента, когда она вернется в гораздо более болезненной форме.

5341

Вместе с этой статьей также активно читают

Содержание

- Защитные механизмы психики. Примеры из практики

- Приемы психологической защиты

- 1. Отрицание

- 2. Подавление

- 3. Вытеснение

- 4. Рационализация

- 5. Реактивные образования

- 6. Замещение

- 7. Ирония

- 8. Сновидение

- 9. Сублимация

- 10. Идентификация

- 11. Фантазия (мечта)

- 12. Перенос

- 13. Проекция

- 14. Интроекция

- 15. Деперсонализация

Защитные механизмы психики. Примеры из практики

Продолжаем серию статей, посвященных коучингу.

То, что я буду сегодня рассказывать, будет не совсем про коучинг. Скорее, это будет про психологию. А точнее, про внутренние ограничения.

Когда я проходил обучение коучингу, некоторые темы пересекались с психологией .

В коучинговой работе мы, в первую очередь, стараемся избавиться от убеждений, мешающих двигаться к своей цели.

Я решил копнуть поглубже и прочитал несколько статей и несколько книг на эту тему.

Более того, скажу, что это были не какие-то психологические научные труды.

Это была очень классная книжка про психологию создания героя в сериалах и фильмах. Эту книгу написала женщина-психолог. Как мне показалось, книга была написана очень понятным и доступным языком.

> Может, я и не психолог, и не заканчивал никаких тематических курсов. Вам даже может показаться смешным то, о чем сейчас я буду говорить.

Но понимание этих вещей мне очень сильно помогло снять внутренние ограничения. Я как-то лучше стал понимать себя. Стало очевидно, почему я не достигаю цели или почему в определенных ситуациях, я совершаю как будто предначертанные действия .

Поэтому я поделюсь с вами своими выводами.

Первое, о чем я хочу рассказать – это защитные психологические механизмы психики.

Если выражаться научным языком – это психический процесс, направленный на минимизацию отрицательных переживаний.

То есть, может вдруг случается какой-то косяк, но мы не принимаем его, не хотим подвергнуться отрицательным переживаниям.

В этот момент, у нас включаются защитные механизмы.

Я вам сейчас перечислю самые расхожие внутренние ограничения и на каждое постараюсь привести пример. Сейчас вы все поймете.

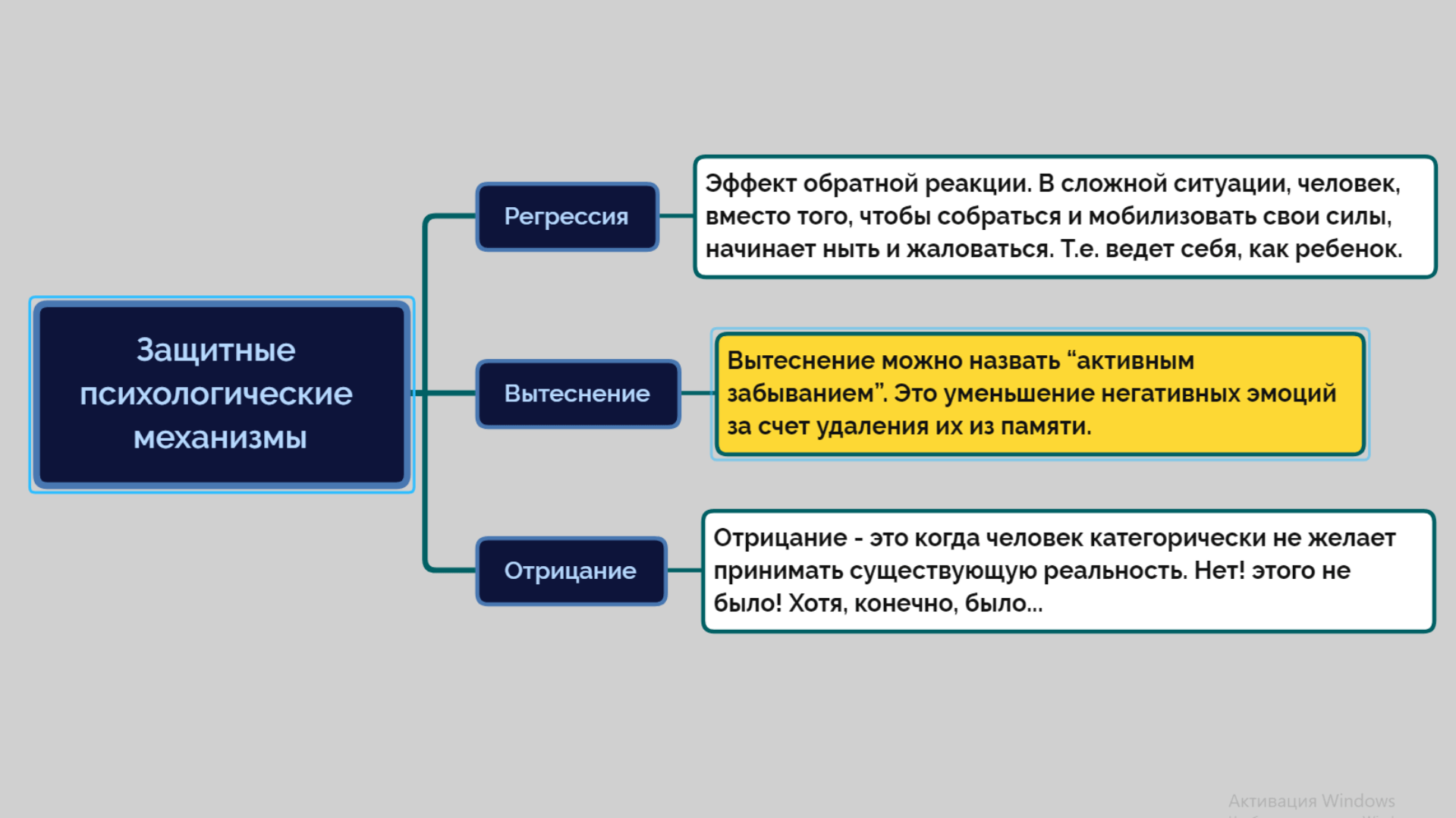

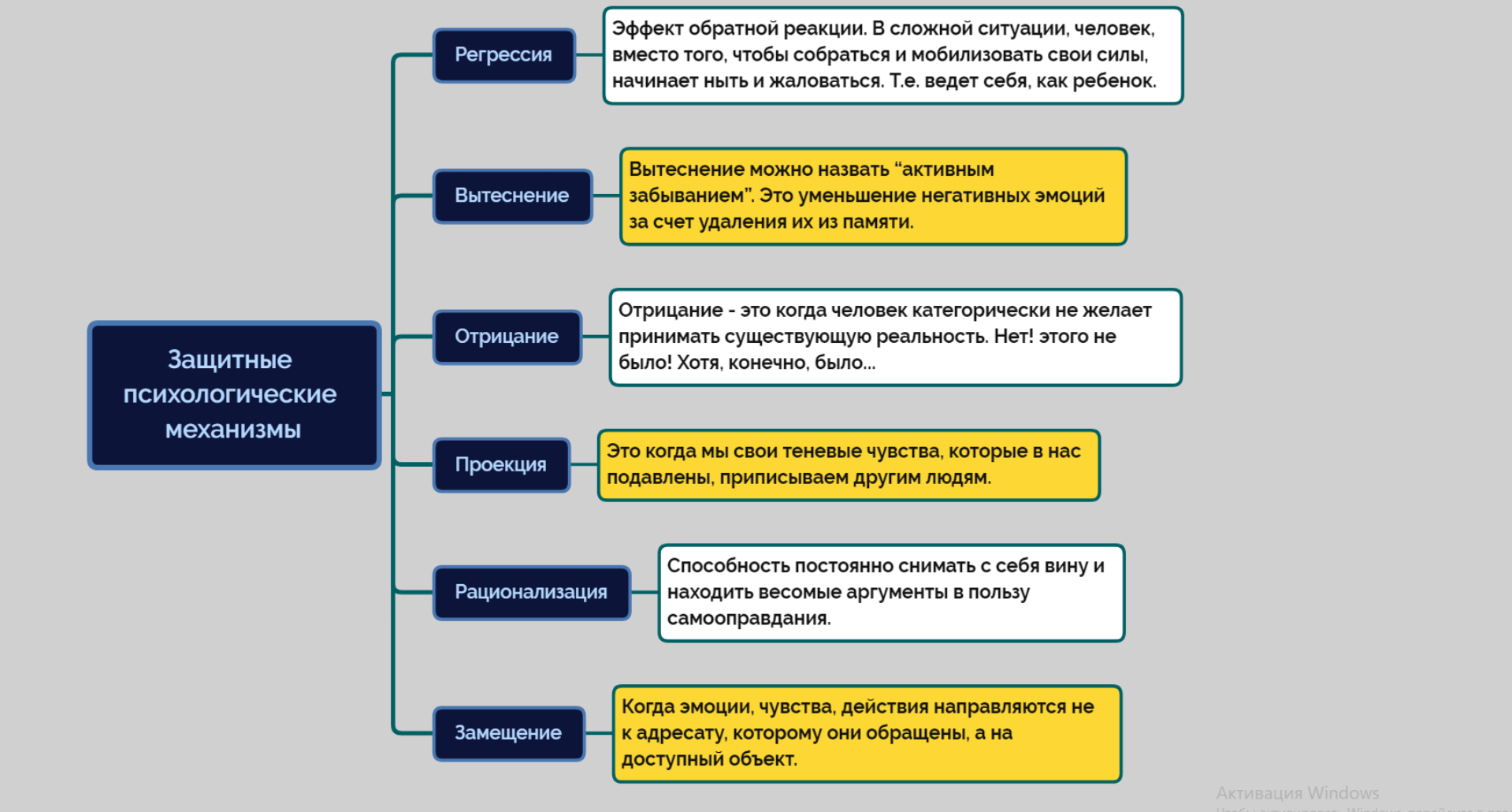

В сильном стрессе человек переходит к незрелый модели поведения (ребенок).

Что-то типа “я хочу на ручки”. Получается обратная реакция. Вместо того, чтобы бороться, он пытается защитить свою психику от стресса.

Реакция может быть самой разнообразной. У человека начинается ступор, он впадает в спячку или хочет, чтобы его все жалели, начинает плакать и так далее.

Вот что означает регрессия.

Пример . Это может быть простое заболевание гриппом. Человек лежит с температурой (пусть и небольшой), требует к себе внимания и всячески пытается вызвать жалость и сострадание.

По возможности, снимаем это ограничение. Попробуйте взять себя в руки и установить контроль над событиями.

Кстати, когда я читал про эти механизмы, я узнавал себя в каждом из этих состояний. Интересно, но факт.

Если в детстве, допустим, с нами произошла какая-то психологическая травма, эта травма вытесняется в бессознательное, человек её не помнит, но она на его жизнь влияет.

Пример. Если приводить в пример совсем уж ужасные вещи, то, например, кого-то в детстве били родители или одноклассники. Происходит вытеснение этого факта , человек его не помнит.

Это нормальная, естественная защитная реакция организма.

Сознание не помнит – это да. Но в подсознании, сей факт остался, сидит где-то глубоко и влияет на дальнейшее поведение человека.

> Если продолжить наш пример, то здесь женщина может бессознательно не хотеть рожать детей. Она найдет любые причины, обоснуют все свои доводы по этому вопросу. Скажет, что она не готова, нет денег на ребенка, нет стабильности и так далее. На самом деле, первопричиной является далеко не это.

Конечно, это касается и мужчин тоже.

Это ограничение сложно снять, но, зная врага в лицо, мы можем этому противостоять.

Кстати, про вытеснение в психологической защите писал еще Зигмунд Фрейд .

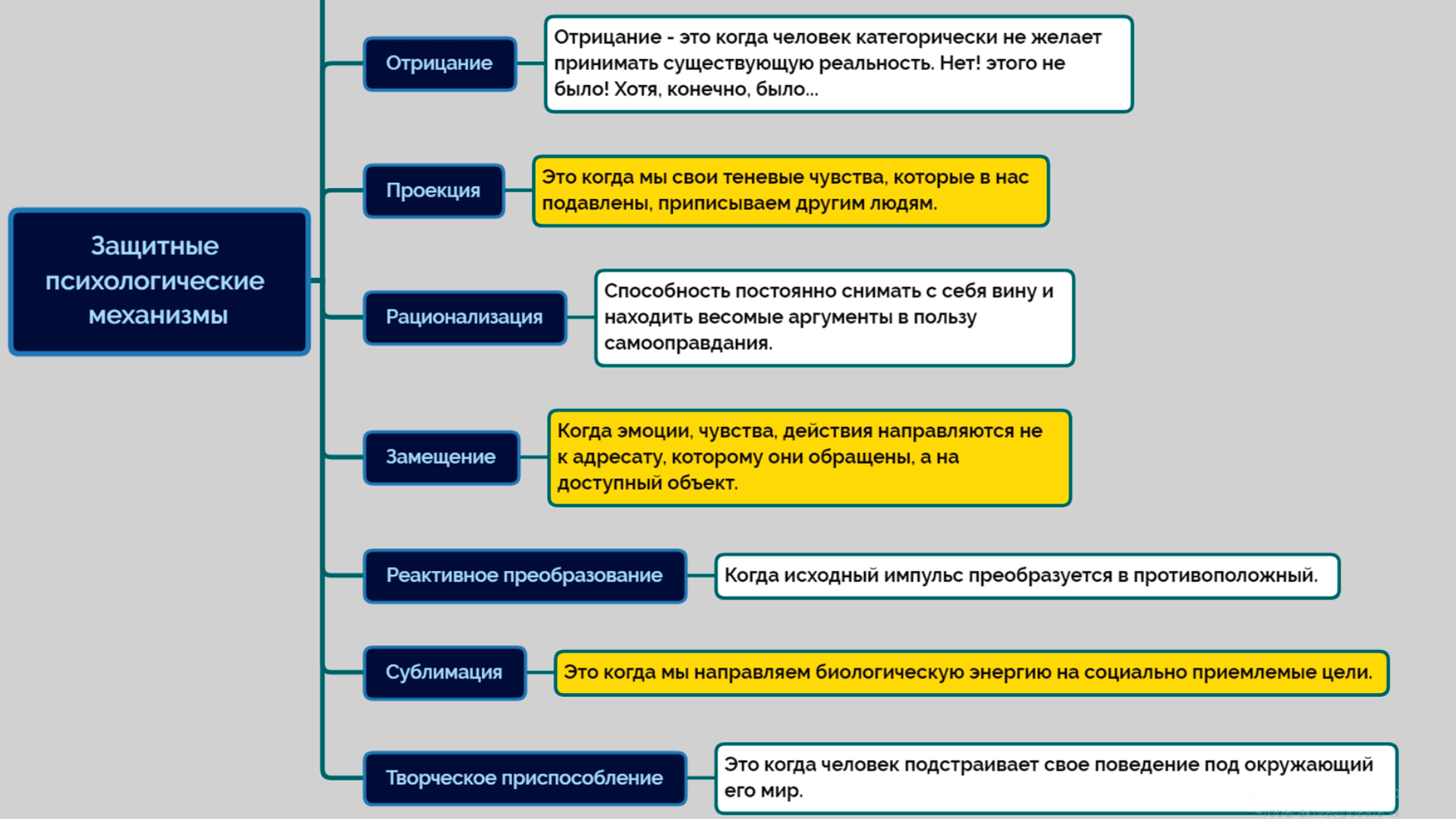

Человек отрицает факт или событие, которое он не может принять (ему тяжело это принять).

Условно говоря, человек сделал что-то плохое. Настолько плохое, что это может разрушить его самосознание.

Он не хочет быть плохим. Он будет категорически отрицать – нет, такого не было!

Пример. Помните, у Булгакова, разговор Понтия Пилата и Иешуа:

*** «Боги, боги, какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, ведь её не было! Молю тебя, скажи, не было? — Ну, конечно не было, — отвечает хриплым голосом спутник, — тебе это померещилось»

Не могу не привести этот пример, он просто ярчайший.

Вы можете развернуть картинку. Нажмите правой клавишей мыши на изображение и выберите “Открыть картинку в новой вкладке”.

Это когда человек свои мысли, чувства, переживания приписывает другим людям, избегая эти теневые аспекты своей личной ответственности.

Пример. Бывало ли у вас такое, что вы смотрите на человека и он раздражает вас своим поведением?

И вы думаете: Фуу, какой неприятный тип! Ведет себя просто омерзительно!

Но почему мы обращаем на это внимание? Да потому, что в нас самих присутствуют те же самые черты.

> Если бы у нас этого не было, мы бы это не заметили. А тут срабатывает эффект зеркала. Проекция на себя.

У каждого из нас есть внутри некая теневая личность, которую мы боимся выпускать наружу.

Вот эти свои теневые аспекты, которые мы подавляем, мы их видим в проявлениях других людей.

Тот, у которого нет подобных теневых аспектов, на поведение того же самого человека никак не реагирует .

Проекция – это когда мы свои теневые чувства, которые в нас подавлены, приписываем другим людям.

Это когда мы находим объяснение, чтобы оправдать какие-то неприемлемые мысли, чувства, поступки и так далее.

Пример . Девочка Оля проиграла музыкальный конкурс. Признать свое поражение сложно. Конечно, она пела / играла на фортепиано лучше всех! Да и вообще, все места уже давно распределены, как ни старайся. И победитель – родственник кого-то из жюри…

Хотя, на самом деле, это далеко не так. И в реальности, Оля довольно посредственный музыкант.

Уловили? Если принять реальность, можно снять и это ограничение.

Когда эмоции, чувства, действия направляются не к адресату, которому они обращены, а на доступный объект. Поскольку это безопасней.

Пример . Думаю, все мы знакомы с такой ситуацией:

Начальник на работе на вас наорал, а вы пришли домой и наорали на своего ребёнка.

Это и есть замещение. То есть, начальнику вроде как страшно высказать всё в лицо, может и уволить. Зато можно выместить раздражение на более слабом (ребенке, коллеге), потому что это безопасней.

Знакомо? Бывает… Это все те же внутренние ограничения. Едем дальше.

Вы можете развернуть картинку. Нажмите правой клавишей мыши на изображение и выберите “Открыть картинку в новой вкладке”.

Это когда исходный импульс преобразуется в противоположный.

Здесь отлично может подойти пример школы.

> Типичная ситуация, когда мальчики дергают девочек за косички, прячут портфель или дарят пустые коробки из под конфет. Может, они не любят девчонок?

Нет. Все это означает ровно наоборот , что девочка нравится, и мальчик любым способом хочет привлечь ее внимание.

Кстати, преобразование может быть не только из позитивного в негативное. Но и наоборот.

Этот способ позволит вам лучше понимать внутренние ограничения и поведение других людей.

Здесь, я думаю, с этим все более-менее знакомы.

Это когда мы направляем биологическую энергию на социально приемлемые цели.

Примером может послужить жизнь и творчество Леонардо да Винчи. Ввиду отсутствия интереса к личной жизни, ему удалось создать множество замечательных произведений искусства.

Сублимация перенаправляет вашу нерастраченную энергию в физическую реальность.

Хоть это и ограничение, но вполне себе позитивное.

Вот такие существуют внутренние ограничения, которые мешают нам жить.

Почему, собственно я об этом говорю.

Когда человек не может достичь своей цели, он использует какой-то защитный механизм психики.

В этот момент ему нужно просто объяснить, что вот прямо сейчас, ты что-то отрицаешь (например) или имеются другие психологические блоки . Давай-ка примем этот факт, уберем то, что мешает достигать целей, тогда тебе будет гораздо легче двигаться вперед.

По крайней мере, я для себя это так определил. Возможно, в психологических вершинах я не разбираюсь, но это мне помогает достигать целей.

Если ты понимаешь: Ага, здесь я что-то вытеснил, но я приму эти внутренние ограничения, поэтому мне будет легче достичь цели.

Ваша задача – увидеть и убрать то, что мешает движению вперед. Или принять этот факт.

Творческое приспособление.

Еще один важный момент, о котором я хочу сказать.

Есть такой ограничивающий фактор, который называется Творческое приспособление.

Это тоже что-то вроде защитного механизма психики , который лучше было бы снять.

Сейчас объясню на понятном примере.

Творческое приспособление – это наилучший способ удовлетворить свою потребность с учетом среды.

Перевожу на простой язык.

Рассмотрим на примере родителей и детей. Нам всем это близко.

Что думает и делает ребенок, чтобы заслужить любовь и внимание родителей?

- Нужно быть послушным, хорошо учиться, помогать другим.

> Увы, ребенок, при этом, ущемляет свои хотелки, лезет из кожи вон, чтобы мама или папа его похвалили. И это не послушание от сердца, это всего лишь модель творческого приспособления.

Может такое быть? Вполне!

К сожалению, этот метод воспитания часто встречается и в наши дни. Но что же происходит потом? Как творческое приспособление влияет на жизнь в дальнейшем?

>>> Когда ребенок вырастает, он и дальше будет наступать на горло собственной песне во взрослой жизни. Например, для того, чтобы заслужить одобрение начальника, или мужа, или друга.

Получается нелепая ситуация: человек уже вырос, ему как бы можно уже избавиться от модели поведения “заслужить любовь”.

Ан нет. Человек уже погрузился в творческое приспособление “заслужить любовь других” и будет это делать на протяжении всей жизни, и даже не попытается его снять.

Из-за этого, человек может не достигать своих целей. Внутренние ограничения сказываются на протяжении всей его жизни.

Раньше он своим приспособлением защищал себя от страданий, стараясь не быть плохим глазах мамы, а теперь, устоявшееся модель поведения контролирует и диктует, как нужно себя вести.

Вы можете развернуть картинку. Нажмите правой клавишей мыши на изображение и выберите “Открыть картинку в новой вкладке”.

Я постарался объяснить всё предельно просто.

Например, когда я узнал про эти внутренние ограничения, мне стало как-то легче. Я понял, что это не я какой-то там идиот, а всему есть объяснение. Кроме того, от этого реально избавиться и убрать эти ограничения.

А стал о быть, тебе проще достичь своих целей.

Для меня это было фантастическим открытием, поэтому, я поспешил с вами поделиться.

Подведем итоги.

Стоит ли с ними бороться и убирать? Да, однозначно