Соглашение о намерениях: что это такое и как его составить

Свое желание сотрудничать будущие партеры могут закрепить в соглашении о намерениях. Как составить такой документ, какую юридическую силу он имеет, повествуем в нашей статье.

Что такое соглашение о намерениях

Соглашение о намерениях – это документ, в котором стороны закрепляют свое желание сотрудничать друг с другом в определенной сфере или заключить в будущем конкретный договор, например, купли-продажи предприятия.

Законом такой вид документа не предусмотрен, однако контрагенты вправе составить его в силу свободы договора (п. 2 ст. 421 ГК). Он может носить различное название: соглашение о намерениях, меморандум о сотрудничестве, протокол о намерениях.

Соглашение о намерениях нужно, чтобы предварительно закрепить условия будущей сделки и при этом сохранить возможность отказаться от ее заключения. Это удобно, например, если продавец ведет переговоры сразу с несколькими потенциальными покупателями недвижимости.

Также подписанный документ может выступить доказательством того, что стороны действительно вели переговоры по сделке. В частности, оно может потребоваться при взыскании убытков на основании п. 3 ст. 434.1 ГК, если контрагент внезапно и неоправданно прервал переговоры, когда другая стороны не могла этого ожидать.

Соглашение о намерениях может помочь, если у сторон возникли разногласия при исполнении договора, который они заключили на его основе. Так, при толковании договора суд может обратиться в том числе к соглашению о намерениях, чтобы установить действительную общую волю сторон (ч. 2 ст. 431 ГК).

Юридическая сила соглашения о намерениях

Юридическая сила соглашения о намерениях зависит от его содержания. Если в документе стороны лишь декларируют свое стремление сотрудничать друг с другом, то он ни к чему их не обязывает. Если же в текст включены конкретные обязанности сторон, например, подготовить спецификацию, явиться на переговоры, то их необходимо исполнить (п. 1 ст. 420, п. 2 ст. 421, ст. 309 ГК).

По общему правилу нельзя понудить заключить договор лицо, с которым подписано соглашение о намерениях. Это возможно только в том случае, если суд квалифицирует такой документ как предварительный договор, поскольку он содержит условия, характерные для такого договора. То, как названо соглашение, при этом значения не имеет.

Отличие соглашения о намерениях от предварительного договора

Предварительный договор, как и соглашение о намерениях, фиксирует желание сторон заключить договор в будущем. Отличие предварительного договора в том, что он позволяет понудить контрагента к заключению основного договора (п. 5 ст. 429 ГК).

Отличить предварительный договор можно по следующим признакам (пп. 2, 3 ст. 429 ГК):

- содержит условия, позволяющие установить предмет основного договора. Например, предварительный договор аренды помещения будет содержать индивидуализирующие признаки этого помещения: кадастровый номер, адрес, площадь и так далее. В соглашении о намерениях может быть указан только примерный размер помещения и район, в котором оно должно находиться;

- заключен в той же форме, что и основной договор. Так, предварительный договор купли-продажи недвижимости должен иметь вид единого документа, подписанного сторонами. При этом аналогичное соглашение о намерениях может быть оформлено путем обмена электронными документами (ч. 1 ст. 550, п. 2 ст. 434 ГК).

Если соглашение о намерениях обладает указанными признаками предварительного договора, то, чтобы не быть обязанным заключить основной договор, рекомендуем включить в документ оговорку о том, что он не является предварительным договором.

Как составить соглашение о намерениях

Стороны составляют соглашение о намерениях в произвольной форме. Как правило, в нем прописывают, какую сделку они планируют заключить и что для этого необходимо сделать, например, подготовить документацию, провести исследование, подобрать помещение.

Документ может содержать условия о порядке ведения переговоров, например, место и даты планируемых встреч представителей, порядок распределения расходов на их проведение. В этой части к нему применяется пункт 5 ст. 434.1 ГК, посвященный соглашению о порядке ведения переговоров.

В частности, в такое соглашение нельзя включать положения, ограничивающие ответственность за недобросовестные действия сторон.

Чтобы не быть обязанным заключить договор, рекомендуем прямо указать в соглашении, что оно не является предварительным договором и не накладывает ответственность заключить конкретный договор.

Иногда в документе прописывают условие об эксклюзивности, согласно которому сторона обязуется в течение определенного срока не вступать в переговоры об аналогичном предмете с третьими лицами.

Например, не предлагать имущество другим покупателям до окончания переговоров с нынешним. При необходимости можно установить ответственность за нарушение условия об эксклюзивности.

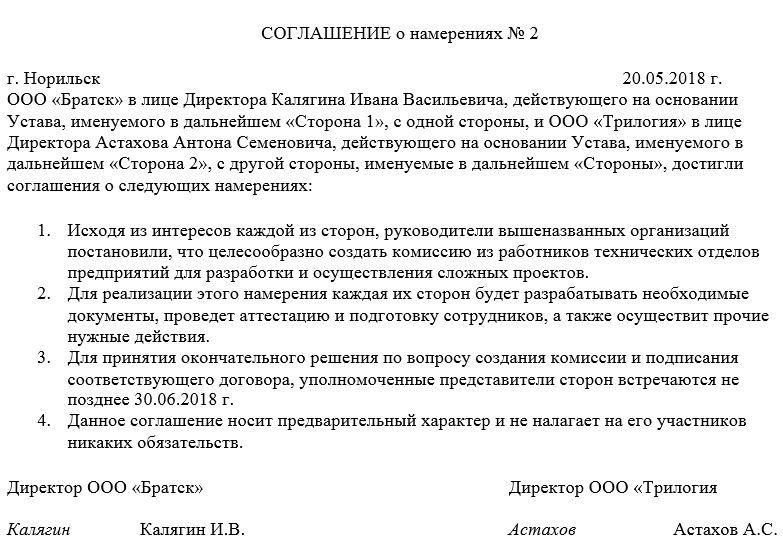

Образец заполнения соглашения о намерениях

Соглашение о намерениях напоминает обычный договор. В него включают следующие положения:

- кто участвует в соглашении, в том числе на основании чего действуют представители сторон;

- о чем стороны планируют договориться. Например, речь идет о сделке по наладке производственной линии для изготовления консервов;

- о том, что соглашение закрепляет партнерские отношения, подтверждает волю контрагентов на заключение сделки;

- какие действия сторонам необходимо совершить в рамках заключения будущей сделки. Например, подготовить техническое задание по изготовлению оборудования, составить смету и график поставки оборудования;

- когда будущие партнеры хотят встретиться, чтобы принять решение о заключении основного договора. Стороны, как правило, прописывают конкретные дату и место встречи;

- о том, что соглашение не является предварительным договором и не накладывает обязанности заключить конкретный договор в будущем.

Как организовать деловые переговоры на высшем уровне: соблюсти протокол, что согласовать с приглашенной стороной, что надо организовать принимающей стороне. Как оформить программу пребывания иностранной делегации и программу переговоров. Кто и где должен встречать гостей, в каком порядке представляться, правила рассадки в автомобиле и за столом переговоров. Как при этом можно обезопасить участников от COVID-19. Как принято общаться, в т.ч. в нестандартных ситуациях (например, при опоздании одного из участников и др.).

Как документально зафиксировать те договоренности, которые удалось достичь, если до заключения договора дело не дошло: см. образцы оформления протокола записи деловой беседы, протокола о намерениях, соглашения о сотрудничестве и организации взаимоотношений.

Одна из важнейших задач делового общения – создание благоприятного имиджа компании, который складывается в результате многочисленных контактов с деловыми партнерами. Нередко допущенная ошибка, непродуманное действие или неверное поведение во время переговоров могут привести к формированию негативного впечатления о компании, и как результат – провалу переговоров. Избежать подобных ситуаций поможет знание правил делового этикета и протокола.

Следует отметить, что переговоры собственно начинаются уже с предложения одного из партнеров о встрече. Когда же другой партнер отвечает согласием, наступает очень важный этап – подготовка к деловой встрече.

Подготовка переговоров

Организационные вопросы

Если хотите, чтобы все было на высшем уровне, то заранее надо будет:

- составить программу приема деловых партнеров,

- сформировать переговорную команду,

- определить место и время проведения переговоров,

- составить повестку дня для каждого переговорного раунда,

- при необходимости согласовать встречу с заинтересованными организациями или ведомствами.

В программе приема партнеров необходимо подробно и четко обговорить все детали встречи, чтобы постараться избежать непредвиденных ситуаций. Программа должна быть четкой, ясной и по возможности детальной. За составление такой программы, как правило, отвечает лицо, ответственное за прием делегации – это может быть помощник руководителя или специалист службы протокола.

При разработке программы пребывания необходимо согласовать с приглашенной стороной следующие вопросы:

- категорию гостиницы, количество и тип бронируемых номеров;

- если оплату за проживание осуществляет приглашенная сторона, то форму оплаты (наличными, кредитными картами, безналичным расчетом);

- если проживание оплачивает принимающая сторона, необходимо согласовать предварительную информацию о размещении в гостинице: адрес гостиницы, условия проживания и т.д.;

- убедиться в наличии въездных виз для зарубежных гостей. В случае их отсутствия, помощь с подготовкой необходимого пакета документов для оформления въездных документов;

- способ передвижения (на машине, самолет, ж/д проезд) и удобное время приезда и отъезда гостей;

- пожелания приглашенной стороны к культурной программе пребывания. При составлении культурной программы целесообразно заранее составить списки лиц, желающих посетить конкретные мероприятия, которые предлагает приглашающая сторона.

В программу пребывания делегации как «итоговый организационный» документ лучше включить следующие сведения:

- о встрече и проводах делегации;

- состав участников переговоров;

- размещение в гостинице;

- питание, обслуживание, транспорт;

- проведение деловой части;

- культурная программа;

- ответственные за проведение мероприятий.

После согласования программы пребывания с приглашенной стороной, она утверждается руководителем организации. См. образец оформления этого документа в Примере 1.

За 2–3 рабочих дня до приезда гостей ответственному за прием делегации необходимо:

- проверить информацию о приезде / отъезде делегации: место, точное время прибытия / убытия, номер рейса / поезда. Если оплата проезда была сделана приглашающей стороной, то убедиться, что билеты выкуплены и получены;

- уточнить список официальных членов делегаций с обеих сторон, а также списки сопровождающих их лиц;

- подтвердить бронирование гостиницы и проверить качество номеров, если бронирование было сделано со стороны принимающей стороны;

- уточнить маршрут передвижения и график перемещения транспорта, при необходимости проинформировать водителя об изменениях;

- подготовить помещения для проведения встреч и переговоров;

- проверить комплектацию и наличие информационных и рекламных материалов, канцтоваров;

- закупить напитки и угощения для участников переговоров;

- предоставить окончательную информацию по приему делегации всем сотрудниками, участвующим в протокольных мероприятиях;

- заказать дополнительные визитные карточки для участников переговоров (если у кого-то они закончились);

- проинформировать своего руководителя о выполненной работе.

Пример 1. Программа пребывания иностранной делегации

Протокольные аспекты приема делегации

Остановимся на некоторых моментах более подробно.

Если деловые партнеры приезжают к нам впервые, то встречать делегацию должен представитель компании, имеющий тот же ранг и должность, что и глава прибывающей делегации. Если это наши постоянные партнеры, то допустимо, чтобы гостей встречал помощник руководителя или другое доверенное лицо.

Главу встречающей делегации сопровождают 2–3 человека. И, наконец, если гость будет с супругой, то и глава встречающей делегации должен быть со своей женой.

Если возможно, то партнеров лучше встретить у трапа самолета или вагона поезда, что свидетельствует об особом внимании к гостям.

Протокольная практика предполагает следующий порядок представления:

- глава принимающей стороны;

- супруга главы принимающей стороны (в случае ее приезда);

- глава приглашенной стороны;

- супруга главы приглашенной стороны (в случае ее приезда);

- члены встречающей стороны (женщины – по рангам, мужчины – по рангам);

- члены прибывшей стороны (женщины – по рангам, мужчины – по рангам).

Что касается визитных карточек, то обмениваться ими следует в офисе в начале переговоров, а не на вокзале или в аэропорту.

Следует обратить внимание и на количественный состав делегаций. Число членов делегации приглашающей стороны не должно значительно превышать количество гостей.

Еще один важный вопрос – проводы приглашенной делегации. Хотя церемонии встречи и прощания схожи, во избежание возможных недоразумений все детали лучше продумать заранее. Уже в первый день после прибытия гостей необходимо обсудить данный вопрос с лицом из приглашенной делегации, курирующим организационную часть переговоров.

Правила поездки на автомобиле. Гостей необходимо доставить к месту назначения. Следует помнить, что места в автомобиле делятся на почетные и менее почетные:

- самое почетное место – на заднем сиденье справа по ходу движения: здесь садится глава приехавшей делегации (см. «1» на Рисунке 1),

- а сзади слева – принимающей стороны («2» там же);

- рядом с водителем садится помощник руководителя или переводчик гостей («3»).

Рисунок 1. Степень почетности мест в автомобиле

Данное правило распространяется и на поездку в такси.

Человек, который будет сидеть на самом почетном месте, первым входит в автомобиль и выходит из него.

В случае использования для поездок личного автомобиля, водитель которого – руководитель встречающей делегации, самым почетным будет считаться место рядом с ним.

Когда приглашенная делегация состоит из 3–4 человек, для передвижения можно использовать 2 автомобиля.

Так как самое почетное место находится справа по ходу движения, то и автомобиль для удобства гостя желательно подать к тротуару с правой стороны. При невозможности выполнения водителем данного требования посадка на первое почетное место осуществляется через левую дверцу.

По прибытии автомобиля к месту назначения он должен быть припаркован таким образом, чтобы выход был с правой стороны.

Один из представителей встречающей делегации, а также водитель или переводчик должны сами при посадке и высадке гостей открыть им дверцу машины и закрыть ее.

Если вы сопровождаете делегацию в гостиницу, то вам следует проводить ее только до стойки ресепшена. Вы можете спокойно уехать лишь в том случае, когда будете уверены, что не возникло никаких осложнений с заселением гостей. Прощаясь со своими партнерами, обязательно договоритесь о дальнейших действиях, например когда и куда должен быть подан автомобиль.

Сами переговоры

Перед началом переговоров организаторы должны четко знать должность и ранг членов приглашенной делегации. В противном случае возможно неоправданное занижение или завышение статуса переговоров, оба варианта могут привести к нарушению хода переговоров или даже к их негативным результатам.

Начальный этап переговоров, как и весь переговорный процесс, требует строгого выполнения определенных действий:

- взаимное приветствие;

- официальное представление и обмен визитными карточками;

- знакомство гостей с программой переговоров;

- обмен мнениями;

- согласование программы переговоров.

Время пребывания деловых партнеров, как правило, ограничено, поэтому график проведения переговоров желательно делать насыщенным. Это выгодно обеим сторонам.

Назначать деловые встречи целесообразно с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00 часов, чтобы после 13:00 и 18.00 можно было начать совместный обед и ужин соответственно. При этом все члены приглашающей стороны должны знать, что они обязаны быть на переговорах за 5–7 минут до их начала.

Чтобы ускорить процесс переговоров, в которых участвует ограниченное количество компаний, программа их проведения может быть отправлена партнерам заранее или предоставлена сразу же по их прибытии (в аэропорту, на вокзале). Она может выглядеть так, как показано в Примере 2.

Пример 2. Программа переговоров между деловыми партнерами

Три часа – оптимальное время на проведение одного раунда переговоров, между раундами объявляются перерывы, обычно используемые для подготовки документов. За 10–15 минут до начала перерыва подводятся предварительные итоги заседания и уточняется график дальнейшей работы.

По окончании переговоров принято делать коллективные фотографии, обмениваться подарками. Участники переговоров могут рассказать об итогах работы представителям СМИ (если это не запрещено соглашением о конфиденциальности). Завершает переговоры, как правило, торжественный прием – обед или ужин, в редких случаях – фуршет.

Список помещений в здании организации, разрешенных для проведения переговоров, разрабатывается административно-хозяйственной службой совместно со службой протокола и утверждается руководителем организации. Встречи и беседы «один на один» проводятся в кабинете руководителя организации. Подготовка переговорных комнат мало чем отличается от подготовки помещения к совещанию. Подробно об этом мы уже писали в ноябрьском номере журнала.

Деловой этикет предусматривает определенную рассадку за столом переговоров – по правилу «правой руки»:

- главы делегаций («1» на Рисунке 2) сидят друг против друга, каждая делегация занимает свою сторону стола;

- справа от главы делегации сидит второе по значимости лицо, далее – остальные члены переговорных команд по рангу или должностям;

- переводчик («П» на Рисунке 2) может находиться слева от главы делегации или справа, немного сзади;

- если люди аналогичного профиля есть с обеих сторон, то по возможности их стараются посадить друг напротив друга (им будет, что обсудить, и рядом разговаривать легче, чем общаться «с разных концов» стола).

Рисунок 2. Рассадка за столом переговоров

Невежливо усаживать гостей спиной к двери. Если встречаются малознакомые люди, полезно заранее расставить на столах карточки с именами и фамилиями всех участников. Стоит позаботиться и о том, чтобы между сидящими было достаточно свободного места: оптимальное расстояние – 1,5 метра.

Чтобы обезопасить участников переговоров от возможности заражения COVID-19 сейчас в международной практике стали использовать пластиковые прозрачные перегородки, установленные на столе между участниками встречи. Также стоит позаботиться о запасе защитных масок для всех участников переговоров и специальных конвертах, в которые на время мероприятия можно положить свою маску.

Деловые переговоры – это диалог, который дает возможность обеим сторонам максимально обоснованно и эффективно изложить свою позицию. Убедительность сказанного значительно повышается, если при этом используется справочный материал: таблицы, слайды и т.д.

Во время переговоров рекомендуется вести протокол переговоров или протокол записи деловой беседы, который впоследствии готовится в 2 экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае необходимости принимающая сторона должна обеспечить перевод на иностранный язык. Запись беседы ведется в открытую и может быть зафиксирована как на бумажном носителе, так и на диктофон. Если вы намерены вести запись на диктофон, в обязательном порядке согласуйте это со своими партнерами.

Продолжительность беседы планируется принимающей стороной. Если во время беседы предлагаются чай и кофе, желательно спросить гостей, что они предпочитают – это входит в обязанности помощника руководителя или секретаря. Такие напитки подаются через несколько минут после начала встречи. Вода должна стоять на столе заранее. Более подробно о тонкостях офисного гостеприимства читайте в следующих выпусках журнала.

Переговоры начинаются с представления сторон. Первыми представляются члены делегации принимающей стороны.

Переговоры с той и другой стороны от начала и до конца должны вести одни и те же лица. Ни в коем случая нельзя вмешиваться в действия своего руководителя, прерывать его и т.д. Если у ведущего переговоры что-то прозвучало не так, то рекомендуется написать ему записку и в ней сделать замечание в очень корректной форме.

Другое дело, когда глава делегации дает право выступить отдельным ее представителям по некоторым аспектам (проблемам) и сам подводит итоги. Иногда вызывается консультант. Его приглашают, консультант дает разъяснение и затем покидает помещение. Если кто-то опоздал на переговоры, глава делегации должен извиниться перед присутствующими, объяснив причину опоздания, представить его как члена делегации, коротко объяснить суть дела, а затем продолжить переговоры.

При переговорах не допускается никаких посторонних разговоров. Если что-то случилось, то секретарь должен молча зайти, передать записку участнику встречи и удалиться.

Началу переговоров предшествует предварительная беседа, которая способствует созданию непринужденной атмосферы. Продолжительность такой беседы не превышает 5–10 минут. Возможные темы:

- Как долетели?

- Какое первое впечатление о стране, городе?

- Какая погода в вашей стране? и т.п.

Эти фразы, включая приветственные, помогают установить атмосферу, необходимую для ведения переговоров.

Если возникает затруднение при ответе на непредвиденный вопрос, следует говорить:

- «По этому вопросу мне необходимо провести дополнительные консультации с господином…»,

- «К сожалению, в данную минуту я не готов дать вам ответ на этот вопрос» и т.д.

Не торопитесь с ответом, особенно в том случае, если ваши партнеры – представители азиатских стран.

Нужно соблюдать основные требования к стилю ведения переговоров: вести себя доброжелательно, быть внимательным и вежливым, уметь слушать; свои мысли нужно выражать кратко и четко.

Документальное оформление преддоговорных отношений

Часто заключению какого-либо договора предшествует долгая и кропотливая работа по согласованию будущих условий сделки. Для документального оформления каждой стадии договоренностей (фазы сближения сторон) есть свои виды преддоговорных документов, которые обеспечивают заключение договора в будущем.

Документы, фиксирующие факт встреч и ведения переговоров. Основным документом на этом этапе является протокол записи деловой беседы (показан в Примере 3). Он имеет целью зафиксировать:

- факт встречи конкретных представителей сторон и

- круг обсуждаемых проблем, вопросов (даже без принятых решений по ним, если пока ни о чем договориться не смогли).

Пример 3. Протокол записи деловой беседы

Документы, фиксирующие предварительные итоги переговоров:

- протокол о намерениях (Пример 4);

- соглашение о сотрудничестве (Пример 5) и

- протокол о результатах проведения переговоров.

Эти документы обычно1 не налагают на участников переговоров каких-либо финансовых и юридических обязательств. Однако во избежание противоречий это лучше прямо указать непосредственно в тексте документа (см. «1» в Примерах 4 и 5).

Пример 4. Протокол о намерениях

Пример 5. Соглашение о сотрудничестве

Такие документы составляются на языке переговоров: если они ведутся в России на русском языке, то и документы составляются на нем; а если на иностранном, то документы делают двуязычными (язык каждой стороны переговоров в своей колонке).

Образцы протокола и соглашения из Примеров 4 и 5 заточены под западную практику, это особенно видно в преамбуле документа.

У многих западных и азиатских компаний печати отсутствуют и подтверждение документов происходит за счет проставления личной или электронной подписи. В российском правовом поле в силу ст. 160 ГК РФ печать тоже не является обязательной при оформлении сделки в письменном виде (просто не все об этом знают или воспринимают наличие оттиска печати как дополнительное подтверждение «легитимности» договора). Таким образом, печать на договоре, и уж тем более на документах, показанных в этой статье, не является обязательным атрибутом как для российских, так и для иностранных компаний.

Документы из Примеров 4 и 5 очень часто выступают прообразом предварительного договора, который уже точно имеет юридическое значение, т.к. стороны берут на себя обязательства.

Фрагмент документа

Статья 429 «Предварительный договор» Гражданского кодекса РФ

1. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

2. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме…

3. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора.

4. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор.

Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

5. В случаях, если сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса. Требование о понуждении к заключению основного договора может быть заявлено в течение шести месяцев с момента неисполнения обязательства по заключению договора.

В случае возникновения разногласий сторон относительно условий основного договора такие условия определяются… решением суда. Основной договор в этом случае считается заключенным с момента вступления в законную силу решения суда или с момента, указанного в решении суда.

6. Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.

О тонкостях офисного гостеприимства читайте в следующей статье.

Составление соглашения о намерениях происходит обычно в тех случаях, когда по каким-либо причинам юридические лица или индивидуальные предприниматели испытывают необходимость зафиксировать достигнутые договоренности.

Примеры соглашений о намерениях:

ФАЙЛЫ

Скачать пустой бланк соглашения о намерениях .docСкачать образец соглашения о намерениях .doc

Суть документа

Соглашение представляет из себя предварительное обязательство исполнить те или иные функции для достижения определенных, общих для сторон, целей и задач.

При этом участвовать в соглашении могут как две организации, так и больше. В документе фиксируется, как именно, в каком порядке и в какие сроки будут реализовываться внесенные в него планы. Однако при этом, никакие подробные детали выполнения соглашения не прописываются.

Чем отличается соглашение о намерениях от предварительного договора

Некоторые представители организаций ошибочно полагают, что под этими названиями скрывается один и тот же документ. Это не так. Разница заключается в том, что предварительный договор имеет строго определенную структуру, подробно обозначенные условия и обязывает стороны в дальнейшем заключить основной договор, а соглашение о намерениях только лишь фиксирует какой-то определенный этап переговоров.

Обязательно ли исполнять соглашение

В отношении соглашения о намерениях норма обязательного их исполнения законодательством не устанавливается.

Если какая-либо из сторон в силу каких-то обстоятельств не имеет возможности выполнить достигнутое ранее соглашение, она вправе от него отказаться, не понеся при этом никаких убытков.

Однако следует отметить тот факт, что в некоторых ситуациях, как показывает судебная практика, соглашения о намерениях могут обрести статус юридически значимых документов – это касается случаев, если соглашение имеет все признаки договора (предварительного или даже постоянного), а для его реализации были приложены реальные усилия или понесены какие-то затраты. При таком развитии событий одна из сторон может потребовать обязательного конечного исполнения соглашения.

Для чего нужен документ

Роль соглашения о намерениях вполне очевидна: как уже было сказано выше, в определенный период взаимодействия этот документ фиксирует достигнутые договоренности, а также определяет перечень тех действий, которые должны выполнить организации для осуществления общих задач и целей, что способствует определенной дисциплине отношений между компаниями и успешной реализации поставленных планов.

Однако при этом соглашение не подтверждает обязательность их исполнения и не навлекает на стороны никакой ответственности.

Срок действия соглашения

Поскольку закон не признает обязательность данного документа, он не устанавливает и никаких сроков по его действию. Иными словами, предприятия сами определяют период, в течение которого документ считается действующим.

После истечения конечной даты, стороны должны встретиться и либо продолжить дальнейшее сотрудничество (уже в рамках официального договора) либо, если результат соглашения оказался отрицательным или нулевым, отказаться от него.

Кто имеет полномочия для составления соглашения

Непосредственно составлением текста соглашения о намерениях может заниматься любой сотрудник одной из организаций, в нем участвующих. Как правило, это юрисконсульт или специалист/руководитель структурного подразделения, которое напрямую относится к действиям и функциям, обозначенным в соглашении.

В любом случае, это должен быть человек, наделенный определенными полномочиями, пользующийся доверием руководства фирмы и имеющий представление о гражданско-правовом законодательстве РФ.

Как составить соглашение

На сегодня не существует единого унифицированного образца соглашения о намерениях, так что компании могут формировать его в произвольном виде, исходя из собственного представления о документе и своих потребностей. Главное, чтобы по структуре бланк соответствовал определенным стандартам делопроизводства, а по содержанию включал некоторые обязательные данные.

В «шапке» нужно указать:

- название документа;

- его номер, место и дату составления.

Далее вносятся:

- наименования организаций, между которыми достигнуто соглашение;

- должности, фамилии-имена-отчества руководителей предприятий или лиц, уполномоченных действовать от их имени;

- суть соглашения о намерениях (прописываются действия, которые должны выполнить компании для достижения поставленных целей);

- указание, что документ не имеет каких-либо финансовых или юридических последствий для сторон.

Оформление

Также как и содержание документа, так и его оформление полностью отдано на откуп представителям организаций: допустимо писать его от руки или печатать на компьютере. Можно использовать фирменный бланк одной из компаний или обыкновенный лист бумаги любого удобного формата.

Неукоснительно важно соблюсти лишь одно условие: соглашение должно быть подписано представителями обеих сторон: директорами или уполномоченными сотрудниками. При этом подписи должны быть только «живыми», использование факсимильных автографов, т.е. отпечатанных каким-либо методом запрещается.

Если в нормативно-правовых актах предприятий зарегистрировано требование удостоверять бумаги с помощью печатей, соглашение нужно проштамповать.

Документ делается в двух идентичных по тексту, равнозначных по праву экземплярах. Их наличие нужно отметить в журнале учета документации.

Соглашение о намерениях сотрудничества

Этот документ, по своей сути, является прообразом будущего договора, который может быть заключен между сторонами. В юридической практике наиболее близко к нему понятие «предварительного договора» из Гражданского Кодекса РФ. Подписание такого соглашения не обязательно влечет за собой подписание договора, но обозначает намерения и уточняет значимые моменты потенциальных отношений. Главные его функции – организационная и психологическая.

Поскольку юридически обязательных норм в таком соглашении не содержится, нет и однозначных правил относительно его оформления. Все должно быть сделано в соответствии с законодательными нормами РФ и общими правилами делопроизводства.

Важный нюанс, которые следует принять во внимание: формулировки, выбираемые для употребления, в случае возникновения спора будут трактоваться буквально. Например, выражения наподобие «стороны обязуются подписать договор к такой-то дате» указывают на обязательность заключения упомянутого договора. А фразы вроде «планируется сотрудничество» или «условия подлежат дальнейшему обсуждению» говорят об исключительно предварительной функции заключенного соглашения.

В соглашении о намерениях сотрудничества желательно оговорить следующие моменты:

- возможные варианты ценового диапазона на товары, работы, услуги, о которых пойдет речь в будущем договоре;

- привлечение дополнительных специалистов, таких, как оценщик, посредник и пр.;

- заключительная фраза о дальнейших намерениях по договору;

- действия при форс-мажоре;

- другие условия – сроки, список необходимые документов, разрешений, лицензий, санкции в случае отказа от сотрудничества.

Образец соглашения о намерениях сотрудничества

Скачать пример соглашения о намерениях сотрудничества .doc

Общество с ограниченной ответственностью

«СТУДЕНТ-ИНВЕСТ»

г.Москва, ул. Баженова, 56, оф.2

ИНН 7385937583, ОГРН 16472850295837

тел. (495) 723-12-17

e-mail: studentinvest@gmail.com

СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

ООО «Студент-инвест» в лице Генерального директора Снежинской Инги Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Закревский Роман Николаевич, 18 августа 1990 года рождения, паспорт 45 90 14354678, выданный Центральным РО УМВД г. Москвы 12 апреля 2003 г., проживающий в г. Москва, ул. Бажова, д.18, кв. 213, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны исходят из того, что их интересам соответствует сотрудничество в области:

— приобретения студентами практических навыков работы в написании кино- и телесценариев;

— повышения профессионального уровня студентов и молодых специалистов в области сценарного мастерства;

— повышения грамотности, расширения кругозора молодежи;

— повышения престижа образования в в сфере шоу-бизнеса;

— получения профессиональных знаний по специальности «сценарист»;

— трудоустройству и адаптации молодых специалистов-сценаристов.

2. В связи с этим стороны подписывают данное соглашение в области сотрудничества.

3. Гражданин Закревский Р.Н., подписывая данное соглашение, подтверждает свою готовность принимать активное участие в работе Студии молодого сценариста в рамках обучающего центра ООО «Студент-инвест».

4. Настоящее соглашение не налагает на стороны никаких юридических обязательств.

/Закревский/ Р.Н. Закревский

Генеральный директор

ООО «Студент-инвест» /Снежинская/ И.В.Снежинская

Соглашение о намерении заключить договор аренды

Такое соглашение может быть предварительным договором, если в формулировке предусмотрена однозначная фраза, говорящая о намерениях сторон. Подписав такое соглашение, стороны начинают готовиться к будущим арендным отношениям в соответствии с прописанными условиями, которые можно потом уточнять и дополнять. Если же такой договор является способом лишь закрепить партнерские отношения или одним из нескольких вариантов, то следует отметить, что обязательств на стороны он не налагает.

Строгой формы текста договора нет, но практика диктует некоторые моменты, считающиеся обязательными:

- существенные условия будущего договора;

- сроки, в которые планируется его заключение или обсуждение дополнительных условий (если такой срок не указан, он «автоматом» выставляется продолжительностью в год);

- срок актуальности данного соглашения;

- место подписи соглашения;

- информацию относительно объекта аренды (его местонахождение, площадь, этаж, на котором находится помещение);

- ценовые лимиты не обязательно указывать, достаточно определить диапазон или отметить, что это условие подлежит дальнейшему обсуждению;

- условия и суммы аванса (если он вносится);

- вопросы, определяющие ответственность сторон;

- возможность привлечения третьих сторон – оценщиков, экспертов, посредников и т.п.;

- будут ли предоставлены дополнительные бумаги, когда и какие именно (лицензии, сертификаты и др.);

- нотариальное заверение не обязательно, но желательно;

- обычные реквизиты – дата, подписи сторон;

- фамилия и телефон контактного лица;

- особенности поведения участников в случае действия непреодолимых сил;

- можно внести собственные условия.

Документ составляется в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Образец соглашения о намерении в заключении договора аренды

Скачать пример соглашения о намерениях заключить договор аренды .doc

СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР АРЕНДЫ

г. Липецк «15» июня 2017 г.

ООО «ТапинГрупп», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Генерального директора Урюкова Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Бахча» именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице Генерального директора Мамыша Леонида Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются совместно действовать в соответствии с данной заключенной договоренностью и не выходить за ее рамки.

1.2. В рамках настоящего договора ООО «ТапинГрупп» обязуется на договорной основе предоставлять в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Пушкинская, 105 на условиях, установленных в дополнительных соглашениях.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. С целью продвижения строительных товаров на рынке строительства недвижимости, ООО «ТапинГрупп» вправе использовать их по заявкам с целью активизации потребительского спроса.

2.2. В случае заключения договора аренды нежилого помещения, полную материальную ответственность за его сохранность несет ООО «Бахча». В случае утраты или повреждения имущественных ценностей находящихся в помещении или самого помещения восстановление производится «Стороной 2» за свой счет.

2.3. «Сторона 2» с письменного согласия «Стороны 1» вправе сдавать нежилое помещение расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Пушкинская, 105 в субаренду третьим лицам.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение трех лет, начиная с указанной даты.

3.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут «Стороной 1» и «Стороной 2» путем направления уведомления другой стороне.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Все споры и разногласия по настоящему договору, не урегулированные сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Липецка.

7.3. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью с момента подписания сторонами.

7.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «ТапинГрупп»

Генеральный директор / Подпись / И.М. Урюков

М.П.

ООО «Бахча»

Генеральный директор / Подпись / Л.В. Мамыш

М.П

Кликните на текст документа

чтобы развернуть его целиком.

СОГЛАШЕНИЕ

о намерениях

г.

«» 2023 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

- Стороны исходят из того, что их интересам соответствуют заключение и исполнение договора о .

- Стороны намереваются подготовить следующую документацию: .

- Для обсуждения проекта договора и принятия решения о его заключении Стороны планируют встретиться до » » г.

- Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких юридических обязательств.

- Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1Юр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

Сторона 2Юр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

Сторона 1 _________________

Сторона 2 _________________

Ссылка на настоящую статью:

Михальская Н.В. Letter of intent (письмо о намерениях) в теории и практике. Часть I. Теория писем о намерениях [Электронный ресурс] // Закон.ру. 11.03.2020.

Михальская Н.В. Letter of intent (письмо о намерениях) в теории и практике. Часть II. Письмо о намерениях в судебной практике [Электронный ресурс] // Закон.ру. 15.03.2020.

Михальская Н.В. Letter of intent (письмо о намерениях) в теории и практике. Часть III. Письмо о намерениях и его правоприменение [Электронный ресурс] // Закон.ру. 22.03.2020.

URL https://zakon.ru/blog/2020/3/22/letter_of_intent_pismo_o_namereniyah_

v_teorii_i_praktikechast_iii_pismo_o_namereniyah_i_ego_pravopri

(окончание)

6. Природа писем о намерениях

В обычной хозяйственной деятельности стороны сталкиваются с различными вариациями письма о намерениях: соглашение о намерениях, протокол о намерениях, меморандум о намерениях и т.д. Применение такой формы волеизъявления обусловлено несколькими причинами: стороны стремятся закрепить договоренности, уведомить контрагента о своем намерении в упрощенной форме, не связываясь с формальными инструментами.

Ввиду размытости формы, условий и отсутствия правового регулирования не только в российском законодательстве, но и в иных правопорядках, понятие «писем о намерениях» до сих пор вызывает споры среди исследователей.

Как выяснили ранее, общей чертой всех преддоговорных писем является сообщение о намерениях сторон в отношении заключения будущего контракта. Таким образом, письмо о намерениях может выступать преддоговорным письменным инструментом, который отображает предварительные соглашения или договоренности сторон в отношении будущего контракта[1].

Однако обмен письмами о намерениях происходит на протяжении всего процесса заключения договора, включая и период после заключения договора. Например, в этом убедиться, проанализировав ст.450.1 ГК РФ, в которой предусмотрен механизм сообщения о намерении отказаться от договора.

В этом случае, следует отступить от философско-правового анализа и обратиться к разграничению понятий, которые употребляются в английском и отечественном правопорядках.

В англоязычных источниках распространено убеждение о преддоговорном характере писем о намерениях (letters of intent), поскольку в этом письме излагаются взаимные права и обязанности сторон в отношении будущего договора. Второй тип такого рода писем в отечественной практике является эквивалентом предварительного соглашения (heads of agreement), и в нём закрепляются результаты предварительных договоренностей. К третьему типу относят то, что в отечественном правопорядке называют соглашение о порядке ведения переговоров (memorandum of understandings)[2] .

Однако, совершенно очевидно, что такое понимание писем о намерениях говорит, скорее, о заложенных в них преддоговорных конструкциях, смежных с конструкцией писем, чем об отсутствии пониманиях их как односторонне направленного сообщения.

Некоторое сходство с такой разновидностью писем в отечественной практике усматривается в «письмах-поручительствах» (letters of comfort), в соответствии с которыми стороны по решению суда могут нести правовую ответственность. Это обусловлено тем, что в таких письмах направляющая сторона дает некие гарантии контрагенту, а он, в свою очередь, ориентируется на письмо в данных деловых отношениях. [3]

В отличие от английского подхода, подразумевающих понятийное разграничение, в отечественном правовом обиходе понятие писем о намерениях охватывает широкий спектр корреспонденции, которой обмениваются стороны на всех стадиях от преддоговорной, в которой отсутствует законодательное определение, до стадии исполнения, прямо обозначенного в гражданском законодательстве.

Как правило, такое письмо исходит от одной стороны и адресовано контрагенту. В классическом понимании письма о намерениях направлены на информирование контрагента об существенных аспектах переговоров: подтверждении намерения заключить договор или осуществить иные действия во исполнение договоренностей, будь-то имеющих или не имеющих правовые последствия. Иными словами, для определения сущности письма о намерениях имеет значение их содержание, предмет, намерение.

Вполне объяснимо и то, что вследствие субъективности их восприятия, к форме писем о намерениях не предъявляются какие-либо формальные требования, поэтому и не устанавливают четкую взаимосвязь между ними и правовыми последствиями.

По этой причине, отечественному правоприменению ближе исследования европейских исследователей, которые отталкиваются от тезиса о том, что письма о намерениях принимают различную форму на протяжении всего преддоговорного процесса. М. Фонтейн и Ф. де Ли отметили, что европейскому пониманию писем о намерениях также характерна путаница с офертой и иными преддоговорными формами волеизъявления сторон.

Классификация писем о намерениях носит более разнообразный характер:

- изъявления первоначального намерения, в котором демонстрируется заинтересованность в сотрудничестве

- совместного протокола о сотрудничестве

- совместного протокола о намерениях создать дальнейшее сотрудничество

- письма — указания о дальнейших действиях

- письма-подтверждения заключить в дальнейшем договор.[4]

Вместе с этим, смешение конструкций письма о намерениях (letter of intent) с иными видами преддоговорными формами волеизъявления сторон в судебном процессе обусловлено также и отсутствием четкого понимания природы, как и у сторон, так и у арбитражного суда, рассматривающего это дело:

- стороны придают соглашению о намерениях сходную природу с предварительным договором, в связи с чем, при применении последствий такого договора суд вынужден выяснять природу заключенного договора посредством правовой квалификации [5].

- заявляя свои требования и возражения на них, стороны отталкиваются от своей интерпретации как содержания писем о намерении, так и их значения для рассмотрения дела.

- неопределенность в законодательстве относительно понятия, видов и их правовых последствий для сторон влияет на степень риска судебного разбирательства, который напрямую зависит от того, существует ли правовое закрепление этой формы в законе или от того, определена ли его правовая природа в силу принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ), поскольку в ином случае суд обязан будет установить природу взаимоотношений сторон.

7. Виды писем о намерениях

Объединяющим для всех писем является их целенаправленность на изъявление сообщения в письменной форме, что позволяет их охарактеризовать с высокой долей вероятностью в пределах значимых для дела обстоятельств. С другой стороны неопределенность правовой сущности писем о намерениях оказывает существенное влияние на их конструктивные элементы, включая упорядочивание по установленному признаку и правовым последствиям для сторон.

Еще Аристотель отмечал, что в условиях, когда требуется сделать вывод о принадлежности характеристик определенного элемента к общему понятию, следует последовательно делать отбор проявлений этого элемента. [6] Логично предположить, что в основании классификации писем о намерениях находятся сообщения как в контексте юридических, так и субъективных конструкций.

Между тем, граница между этими конструкциями может размываться в контексте судебного разбирательства в связи с интерпретацией этих сообщений в защиту или против доводов сторон. Ввиду этой особенности не все виды писем о намерениях в судебной практике имеют значения для установления обстоятельств дела по причине отсутствия поименования в действующем гражданском законодательстве, тогда как существование других видов определяется из контекста взаимоотношений сторон посредством толкования.

В ст. 431 ГК РФ законодатель сохранил возможность существования субъективных обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дела, в том числе выяснения действительной общей воли сторон с учетом цели договора.

Из системного анализа ч. 2 ст. 65, ч. 1, 4 ст. 71 АПК РФ следует, что арбитражный суд определяет и оценивает обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права и применяет правовые последствия в указанных на то в законе случаях.

Тогда суд посредством уяснения контекста взаимоотношений сторон как своего исключительного полномочия из содержания письма обязан установить истинное намерение стороны, если посчитает это необходимым в данном споре, в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ (добросовестность, равенство, свобода договора).

При этом, факт изъявления с помощью волевого акта может быть осуществлен не только в виде сообщения, но и поведения, действий или бездействия (ст.438 ГК РФ).

Следовательно, методологически их анализ обусловлен тем, что отдельные виды писем о намерениях можно встретить как в судебной практике, так и в гражданском законодательстве, а иные и вовсе не имеют значения для установления обстоятельств дела, поскольку являются частью деловой переписки сторон.

При таких обстоятельствах, наиболее очевидной отправной точкой для анализа является закон, который различает императивные и диспозитивные нормы. В гражданском законодательстве обязательное направление такого рода сообщений применятся в небольшом количестве случаев, тогда как случаи, в которых их изъявление, которое отнесено на усмотрение сторон, является наиболее часто встречающимся.

В широком смысле в зависимости от ситуации письмо о намерениях может выступать в качестве простого письма или юридически значимого документа, который может не приводить или приводить к вполне очевидным правовым последствиям для сторон.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных базовых предпосылок, письма о намерениях можно систематизировать в следующие группы:

а) по характеру наступления правовых последствий (наступающие в силу закона, без наступления правовых последствий)

По обыкновению правовые последствия для стороны в преддоговорном процессе наступают вследствие каких-то действий стороны или событий. В связи с этим, односторонние действия стороны, которые могут выражаться в разного рода сообщениях, чаще всего могут повлечь возникновение или прекращение обязанностей только в отношении этой стороны. Свобода в поведении выражается здесь в самостоятельном определении стороной своей воли и способа волеизъявления.[7]

Данное обстоятельство полностью согласуется со свойствами письма о намерениях как одностороннего сообщения. В письмах о намерениях сторона часто выражает свое намерение с целью донести его до контрагента. Соответственно, сторона должна осознавать, что в этом случае волеизъявление будет иметь конкретизированные и предусмотренные законом правовые последствия.

Например, направление одностороннего отказа стороной контрагенту от договора (юридическое действие) или его исполнения подразумевает под собой правовое последствие в виде прекращения договора, наступающее в силу ч. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

Существует разделение между качеством последствий на различных этапах преддоговорного процесса. Так, намерение оказывается суть субъективным явлением, определяющим добросовестное или недобросовестное поведение стороны на этапах, когда такое поведение влечет за собой объективные, нормативно выраженные правовые последствия для стороны.

А в случаях, когда стандарт доказывания не определен, обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права (ч. 2 ст. 65 АПК РФ).

б) по категоричности предписания (императивные, свободные)

В большинстве случаев гражданское законодательство касаемо норм, регулирующих наступление правовых последствий, связывает их наступление с действиями стороны:

(а) в порядке строгой очередности и в соответствии с предписанными сроками,

(б) в совокупности всех вместе взятых необходимых юридических фактов без учета их последовательности[8].

В этом случае, направление сообщения в форме извещения или уведомления является обязательным для изменения, установления или возникновения определенных прав (уведомление о продаже акций, предварительное уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве). Например, согласно ч.4 ст. 7 Закона «Об акционерных обществах» акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом непубличное общество, устав которого предусматривает преимущественное право приобретения отчуждаемых акций. [9]

в) в зависимости от содержания и цели написания (предупредительные, информационные)

В пределах преддоговорного процесса, когда договор еще не заключен, письма рассматриваются, как правило, в контексте конечного результата – заключения договора, поскольку в нем может содержаться информация о сделке и иная информация, имеющая правовое значение (например, уведомление должника о переходе права (статья 385 ГК РФ).[10]

Менее распространенной является категория писем неопределенного содержания, которые в пределах судебного рассмотрения не принимаются в качестве обстоятельств имеющих значение для рассмотрения дела. К ней же можно отнести и обычную деловую переписку между сторонами, которая не несет явных правовых последствий, и носит информационный или предупредительный характер.

На первый взгляд такие письма сложно отделить от юридически значимой переписки, поскольку в случае возникновения спора стороны могут квалифицировать их как те, в которых содержится информация об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела (доказательства).

Однако в некоторых случаях к критериями выделения сообщений общехозяйственного характера можно отнести:

(а) их содержание исключает договорные обязательства,

(б) в силу особого контекста стадии заключения договора,

(в)отсутствие полномочий на отправление особо значимой переписки[11], что обеспечивается возможностью установления с полной достоверностью от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.[12]

г) по наименованию (соглашения, протоколы, гарантийные письма, заверения об обстоятельствах и т.д)

Системный анализ гражданского законодательства РФ обнаруживает открытый список письменных сообщений о намерениях, чье содержание может быть обозначено или не обозначено в нормах закона. Соответственно, на первый взгляд, установление действительного намерения стороны или сторон не составляет очевидной проблемы.

Однако при буквальной оценке обстоятельств и объективной установления значимости такого сообщения для рассмотрения дела в полной мере проявляются системообразующие проблемы.

Во-первых, объективная оценка обстоятельств невозможна без установления действительных намерений сторон. Учитывая это, буквальное толкование сообщения исходя из поименования сообщения может ввести в заблуждение и привести к неверным выводам при рассмотрении дела. Наиболее приемлемым методом установления действительной воли сторон возможно во взаимосвязи с содержанием сообщения в соответствии с п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора».[13]

Во-вторых, в деловой переписке поименование сообщение о намерениях носит обиходный характер, часто не имеющий ничего общего с точностью взаимосвязи между наименованием сообщения и его содержания[14].

В-третьих, как следует из порядка правовой квалификации, предусмотренного п. 47 Постановления №49, значение имеет контекст, в котором данное сообщение было направлено. Например, уведомление о намерении (обратиться с заявлением о признании должника банкротом) в п.1, 2, 2.1 ст. 7 Закона о банкротстве и уведомление о намерении (о продлении договора) отличаются по содержанию, правовым последствиям и контексту.

******

Итак, письмо о намерениях имеет неоднозначную в своих проявлениях сущность сообщения, направленного на извещение контрагента о значимых и незначимых обстоятельствах процесса заключения договора (преддоговорной процесс, собственно, момент заключения и исполнение договора). При этом, не все сообщения могут нести юридически значимую информацию (ст. 165.1 ГК РФ).

Однако независимо от того, считают ли стороны письмо о намерениях значимым для рассмотрения дела, оно подлежит правовой квалификации на предмет:

(а) его содержания (достоверность и точность информации, вид информации, намерение стороны),

(б) контекста написания (установление полномочий лица, его отправившего, этапа взаимодействия сторон в рамках заключения договора, вероятности возникновения правовых последствий),

(в) поименование (соответствие наименования содержанию сообщения).

С точки зрения этого, абсолютно ожидаемым считается вывод о том, что роль таких сообщений в пределах судебного разбирательства должна быть повышена: отсутствие объективных инструментов их правовой квалификации не является аргументом против их учета в стандарте доказывания в договорных спорах.

[1] Tironi, E. 2017. Letters of intent in modern commercial transactions. Looking at the past to improve the future. // https://www.itcilo.org/sites/default/files/inline-files/tironi.pdf, p. 40)

[2] Giuditta Cordero Moss. «The Function of Letters of Intent and their Recognition in Modern Legal Systems» New Features in Contract Law (2007) p 140.

[3] Peel, Edwin, and G H. Treitel. Treitel on the Law of Contract. London: Sweet & Maxwell, 2011. р 168.

[4] Fontaine, Marcel, and Ly F. De. Drafting International Contracts: An Analysis of Contract Clauses. Ardsley, N.Y: Transnational Publishers, 2006. P.50.

[5] Постановление ФАС ЗСО от 4 августа 2014 г. по делу № А70-8700/2013,

Постановление 20 ААС от 18 мая 2017 г. по делу № А23-4812/2016,

Постановление ФАС ЦО от 9 апреля 2015 г. по делу № А09-4795/2014

[6]Аристотель. Аналитика I, кн. 2 § 23

[7] Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. – С.71.

[8] Гражданское право. В 4-х томах. Под ред. Суханова Е.А. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 2008. — Том 1. – С. 438.

[9] Определение Верховного Суда РФ от 5 апреля 2018 г. по делу № А56-5164/2017.

Определение Верховного Суда РФ от 4 июля 2017 г. по делу № А23-6308/2015.

[10] П. 66 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

[11] Fontaine, Marcel, and Ly F. De. Drafting International Contracts: An Analysis of Contract Clauses. Ardsley, N.Y: Transnational Publishers, 2006. P.20.

[12] П. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

[13] Определение Верховного Суда РФ от 14 ноября 2016 г. по делу № А56-50778/2015.

Определение Верховного Суда РФ от 14 ноября 2016 г. по делу № А41-50896/2015.

Определение Верховного Суда РФ от 3 мая 2017 г. по делу № А73-7560/2016.

[14] Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 июля 2019 года по делу № А56-39216/2018.