Профиль рельефа местности – сколько страха вызывает это понятие у сдающих ЕГЭ по географии… Но сегодня мы с Вами подружимся с 22 заданием, поймем, как его выполнять и, конечно, закрепим все это на практике!

Для начала обратимся к спецификатору ЕГЭ, в котором сказано, что в 22 задании мы с Вами встретим блок «Географические модели. Географическая карта, план местности».

Иными словами, в данном задании нам предстоит построить профиль рельефа местности по заданному условию.

Как это сделать? С чего начать? Как не потерять баллы?

Да, вопросов много, друзья, предлагаю начать искать на них ответы!

Задание номер 22 представляет собой задание высокого уровня сложности, за которое можно получить 3 первичных балла, а это порядка 12 вторичных баллов. Отсюда мы уже понимаем, что это одно из самых «дорогих» заданий на ЕГЭ, поэтому мы должны не потерять ни одного балла за него!

Немного формальности… Данное задание представляет собой, как было уже сказано выше, построение профиля рельефа местности на бланке ответов №2. Данное построение выполняется при помощи фрагмента топографической карты, которая уже есть в самом задании, а также линейки (+ простого непрограммируемого калькулятора, при необходимости вычислений). Сегодня и у нас будет такая топографическая карта для примера.

Давайте познакомимся с типичной формулировкой 22 задания: «Постройте профиль рельефа местности по линии А – В. Для построения профиля на бланке ответов №2 начертите основу, используя горизонтальный масштаб в 1 см 50 м и вертикальный масштаб в 1 см 5 м. Укажите на профиле знаком «Х» положение точки С.»

Для того, чтобы верно выполнить данное задание, предлагаю следовать алгоритму действий.

ПУНКТ 1. Внимательно читаем задание, осознаем, что мы должны сделать в нем

В данном пункте можно обратить внимание на ключевые слова в самом задании. Этот прием работает абсолютно во всех заданиях и даже на всех предметах!) Нам нужно выделить основную мысль задания, ключевые моменты, чтобы потом точно не запутаться: «Постройте профиль рельефа местности по линии А – В. Для построения профиля на бланке ответов №2 начертите основу, используя горизонтальный масштаб в 1 см 50 м и вертикальный масштаб в 1 см 5 м. Укажите на профиле знаком «Х» положение точки С.»

Выделив основные моменты, мы с Вами точно не запутаемся, что нам нужно сделать, как отметить и какой масштаб нам предстоит использовать.

ПУНКТ 2. Проверяем масштаб: соответствует ли 1 см линейного масштаба 1 см линейки

Это очень важный этап подготовки к выполнению данного задания, от которого зависит конечный результат. Мы берём и прикладываем линейку к обозначению линейного масштаба топографической карты, как показано на рисунке. Если 1 см линейного масштаба и 1 см нашей линейки совпадают, то смело двигаемся дальше.

Но что делать, если показания не совпали?

Бывают случаи, когда нам может встретиться так называемый «битый масштаб». Чаще всего, это происходит из-за типографической ошибки, то есть тогда, когда вам печатают само задание с картой. Хотя бывали случаи, когда в сборниках для подготовки к ЕГЭ тоже встречали подобные ошибки…

Как же работать с ним? Что делать?

Мы понимаем, что с таким масштабам далеко не уедешь и верного ответа сразу не получишь… Поэтому нам потребуется формула для приведения «битого масштаба» к нормальному.

ПУНКТ 3. Соединяем точки по прямой, по которым будем строить профиль рельефа местности

Данное действие мы делаем для того, чтобы наглядно увидеть линию нашего будущего профиля на карте.

ПУНКТ 4. Строим основу для профиля

Для того, чтобы построить основу (заготовку) для профиля, необходимо выполнить ряд подпунктов:

4.1. Измеряем расстояние по прямой между точками и переводим его в нужный масштаб → проводим горизонтальную линию основы

Стоит обратить внимание, как соотносятся наши масштабы! Масштаб карты «в 1 см 100 м», а вот горизонтальный масштаб нашего профиля (по условию задания) «в 1 см 50 м». Это значит, что масштаб нашего профиля в 2 раза крупнее, чем масштаб карты, поэтому все значения расстояний, которые мы будем брать с карты, мы должны умножить на 2, а только потом переносить на сам профиль.

Измерив расстояние по карте, мы получили 4 см, которые при переводе в масштаб профиля составят 8 см – это и будет наша нижняя (горизонтальная) часть основы.

4.2 Считаем перепад высот

Для начала стоит понять, на каких высотах мы работаем. Можно аккуратно подписать все горизонтали на карте, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку нашего профиля. Лайфхак: обозначения высот горизонталей своей основой всегда направлены вниз по склону.

- максимум 182 метра,

- минимум 149 метров,

Перепад высот = 33 метра (примерно 7 см) + добавим «воздуха», чтобы не зажимать наш профиль → вертикальные основы равны примерно 8 см.

Выполнив 4 пункт, получаем основу для профиля, на которой мы также должны отметить положения точек А и В и отметки высот с двух сторон, чтобы нам потом было удобнее строить сам профиль.

ПУНКТ 5. Измеряем расстояние от первой точки до точек пересечения проведенной линии и горизонталей

Совет: при измерении расстояний записывайте полученные показания аккуратно в столбик. Также будьте точны в вычислениях, ведь точность и аккуратность – это наш залог успеха в данном задании!

ПУНКТ 6. Переводим получившиеся значения в необходимый масштаб

Как раз вторым столбиком мы можем записать переведенные значения, которые мы уже будем откладывать на нашем профиле. Напомню, что масштаб профиля в 2 раза крупнее, чем масштаб топографической карты, поэтому все значения мы умножаем на 2. Отдельно записываем точку С, чтобы ее не принять за отдельную точку профиля; точку С мы укажем уже на линии профиля в конце.

ПУНКТ 7. Переносим точки на основу для профиля

Далее мы должны точки, значения которых мы взяли с карты и перевели в масштаб профиля (из пункта 6), отметить на основе для профиля, соблюдая их высоту! Для определения высоты обращаем внимание на горизонтали, которые мы подписывали, когда считали перепад высот. Все расстояния откладываем от вертикальной линии основы с обозначением точки А, опять же соблюдая высоту точек.

ПУНКТ 8. Соединяем точки

Тут тоже есть свои тонкости: чаще всего, мы соединяем точки прямо по линейке. Хотя, если нам нужно показать вершину холма или русло реки, котловину озера, то мы будем использовать плавные линии, ведь в природе нет острых углов и резких граней. Но в нашем с Вами случае все точки будем соединять по прямой.

ПУНКТ 9. Отмечаем точку С

В данном задании не обязательно, что попросят отметить именно точку С… Это может быть любой объект, которые пересекается нашим профилем (полевая дорога, ручей, дом лесника и т.д.). Важно не забыть отметить объект, который указан в задании, чтобы не потерять драгоценные баллы!

ПУНКТ 10. Проверяем готовый профиль

Проверка обязательно нужна, так как из-за спешки, например, можно допустить вычислительную ошибку, или отметить не ту высоту точки. Поэтому нужно внимательно перепроверить каждый шаг построения, проверить вычисления и логику самого профиля (чтобы не получилась «яма» там, где должен быть «холм»).

ПОДВЕДЕМ ИТОГ! Для того, чтобы построить профиль рельефа местности нам необходимо следовать алгоритму, который мы сегодня с Вами рассмотрели на примере конкретного задания из ЕГЭ.

Для типичного 22 задания с нормальным масштабом будем пользоваться данным алгоритмом.

Если же вдруг нам попался «битый масштаб», то применим немного измененный алгоритм:

Ну что ж, мы познакомились с 22 заданием и научились его решать! Согласись, теперь оно не кажется таким страшным и непонятным, верно?) Закрепив на практике, это задание точно принесет тебе в копилку 3 первичных балла! До встречи на вебинарах!

Чаще всего высоты точек по карте определяют оценкой их положения относительно горизонталей «на глаз». Это связано с тем, что погрешность построения горизонталей на карте составляет примерно 1/3 от высоты сечения рельефа, а погрешность оценки «на глаз» положения точки значительно меньше, порядка 1/10 от величины заложения.

Точка D (хребет). На этом фрагменте имеется подписанная высота точки местности (101,5 м). Учитывая высоту сечения рельефа (2 м), соседние с точкой 101,5 м горизонтали имеют высоты 100 и 102 м (повышение рельефа в сторону точки D). Точка D находится между горизонталью 104 м и полугоризонталью 103 м, ближе к основной горизонтали. Оценкой «на глаз» НD = 104 – 0,33 = 103,67 м = 103,7 м.

Точка Е (лощина). При высоте сечения рельефа 2,5 м точка Е находится между горизонталями 175 и 172,5 м посредине между ними. Таким образом, НЕ = 175,00 – 1,25 = 173,75 м.

Точки F и G (седловина). При высоте сечения рельефа 5 м соседняя с вершиной горы горизонталь, кратная 5 м, имеет высоту 65 м.

Переместимся в точку седловины. Первые по основанию гор горизонтали, находящиеся выше точки седловины, имеют высоту 55 м. Точка F находится «на глаз» на 1,5 м выше горизонтали 55 м, т.е. НF = 56,5 м. Точка G находится «на глаз» посредине между горизонталями 40 и 45 м, значит НG = 42,5 м.

Профиль – это вертикальный разрез рельефа местности по заданному направлению.

Топографические профили местности используются для решения большого числа различных инженерных задач: при составлении предварительных проектов строительства инженерных сооружений линейного типа, при составлении геологических разрезов, при определении на местности линий видимости между выбранными точками, для составления описания рельефа по выбранному маршруту и др.

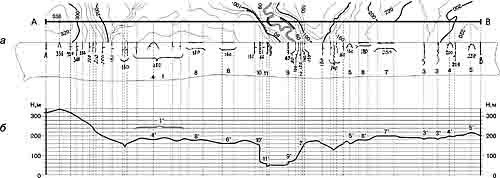

Построение профиля по направлению АВ показано на рис. 2.25.

1.Прочертить карандашом на карте линию АВ, направление которой задано тем или иным способом.

2.Оценить максимальную и минимальную высоту по линии профиля.

НМАХ ~ 88 м ; НMIN ~ 55 м.

3. Задать горизонтальный и вертикальный масштабы профиля.

Горизонтальной линией профиля является ось расстояний, вертикальной линией – ось высот. Масштабы профиля, построенного по топографической карте, по высоте и расстояниям различные. Обычно горизонтальный масштаб профиля равен масштабу топографической карты, на которой он строится, а вертикальный масштаб принимают в 10 раз крупнее горизонтального. Например, масштаб карты 1:50000. Следовательно, горизонтальный масштаб профиля равен 1:50000, а вертикальный масштаб – 1:5000. В некоторых случаях, для большей наглядности, применяют более крупные масштабы высот, либо укрупняют и горизонтальный масштаб. В любом случае для основания масштаба рекомендуется выбирать числа: 1; 2; 2,5; 5 (1:1000, 1:200, 1:50 и т.п.).

Горизонтальный масштаб 1:25000 (в 1 см 250 м)

Вертикальный масштаб 1:2500 (в 1 см 25 м). На рисунке вертикальный масштаб принят 1:500 (в 1 см 5 м).

4. Построить оси координат профиля и оцифровать их в соответствии с выбранными горизонтальным и вертикальным масштабами.

55

Указать высоту условного горизонта.

Условный горизонт (УГ) – это линия, абсолютная высота которой на графике профиля подбирается так, чтобы между нижней точкой профиля и линией условного горизонта оставалось место для нанесения другой информации, в отношении которой строится сам профиль.

Рис. 2.25. Построение профиля местности по карте

Условный горизонт УГ = 50 м.

5.Отложить на горизонтальной линии отрезки, соответствующие пересечениям горизонталей с линией профиля, а также точек пересечения линии профиля с объектами ситуации (дорогами, линиями связи, объектами гидрографии, границами лесов и т.п.).

6.Нанести отмеченные точки на чертеже в соответствии с их абсолютными высотами. Полученные точки соединить плавной линией.

В некоторых случаях на линии профиля можно определить высоты дополнительных точек. Если, например, точка находится между горизонталями, то ее высоту легко найти интерполированием заложения, как это пояснялось в разделе 18.5:

|

Нi = НГ ± ( h) m/а, |

(2.24) |

56

где НГ – высота горизонтали; а – заложение; m – расстояние от горизонтали до точки линии профиля. Т.е. определяется аналогично определению высоты точки С в предыдущем разделе.

При пересечении лощины (хребта) дополнительную точку определяют на линии водослива (водораздела) также методом интерполирования.

При пересечении седловины для точки седловины принимают, что она находится на половине высоты сечения рельефа от ближайшей к ней горизонтали.

Для точки 16, находящейся на вершине горы, определение высоты связано с построением однородного отрезка аб. В этом случае превышение точки б по отношению к вершине горы будет отрицательным:

hб = 85,0 – 87,8 = — 2,8 м.

Длина отрезка аб равна 26 мм, отрезка а16 – 10 мм. Из пропорции находим, что h16 = — 2,8 м (10мм/26 мм) = — 1,1 м. Следовательно, высота точки 16 будет равна H16 = 87,8 – 1,1 = 86,7 м.

Если высоты точек профиля определяют дополнительно, то их значения записывают в скобках.

В случаях, когда высота точки не может быть определена, точки с известными высотами соединяют на профиле линией сопряжения, характеризующей форму рельефа в данном месте.

7. В сетке профиля выделить «на глаз» однородные склоны и вычислить для них уклоны. (Об определении уклонов см. п. 18.7).

Характерными точками рельефа и ситуации являются точки перегибов рельефа, линии водоразделов и водосливов (тальвеги), седловины, вершины гор (холмов), дна котловин (ям), пересечения с объектами линейного типа, гидрографией, а также и другие точки, представляющие интерес для исполнителя.

18.7. Построение линии заданного уклона

Обычно решают задачу построения линии предельного (возможного максимального) уклона (угла наклона).

Углом наклона ν является угол в вертикальной плоскости между плоскостью горизонта и направлением на данную точку, либо направлением ли-

|

нии ската или заложения в выбранном месте рельефа. |

|

|

Тангенс угла наклона называется уклоном i |

|

|

tg ν = i |

(2.25) |

|

Величина заложения а связана с углом наклона соотношением |

|

|

а = h ctg ν , |

(2.26) |

|

где h – высота сечения рельефа. |

Вправом нижнем углу карты приводят график заложений, построенный

сиспользованием формулы (2.26) для установленной для данной карты высоты сечения рельефа.

57

Для однородной линии тангенс угла наклона равен отношению превышения h крайних точек отрезка к горизонтальному проложению d между ними, т.е

В частном случае, для определения уклона местности между соседними сплошными горизонталями по заложению между ними можно записать, что

|

ν = arctg( h / а ) |

(2.28) |

|

Значения уклонов задаются в разных формах. |

Простым значением |

тангенса угла наклона (0,0124, 0,005 и т.п.). Для сокращения записи значения уклона часто записывают его увеличенными на 1000 (0,002 → 2; 0,0236 → 23,6 и т.п.), при этом при произношении величины уклона обязательно добавляют слово «тысячных». Часто величину уклона указывают в про-центах.

Пример 2.16. Определение уклона линии (рис. 2.25).

Решение.

Для первого отрезка однородной линии профиля А-2 горизонтальное проложение равно 500 м, превышение точки 2 относительно точки А положительное (в строке «уклоны» это отмечено соответствующим наклоном) 70,0 – 62,5 = +7,5 м. Уклон линии равен +7,5/500 = +0,015 = 15 тысячных. Например, для однородного отрезка 6-8, имеющего горизонтальное проложение 325 м, превышение отрицательное, -10 м. Уклон будет равен -10/325 = — 0,031 = -31 тысячная.

Как следует из формулы (2.26), увеличение угла наклона или уклона соответствует уменьшению величины заложения. И наоборот.

Значению предельного уклона iпред соответствует и предельное значение угла наклона νпред, а значит и предельная величина заложения апред. Таким образом, при построении линии заданного уклона следует выбирать те направления на местности, по которым величина уклона не будет больше предельного, либо величина заложения не будет меньше предельного его значения.

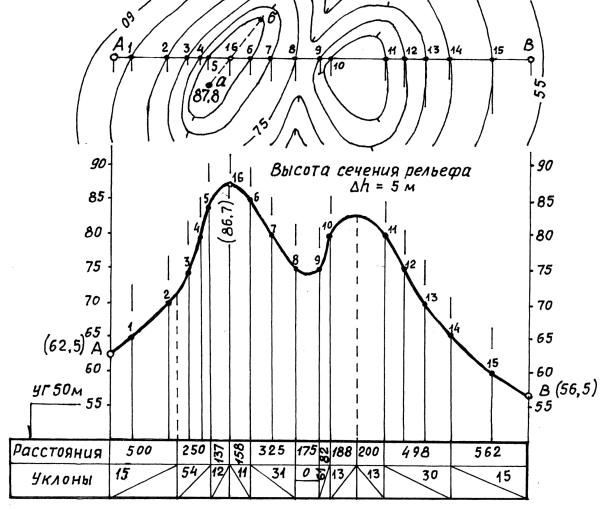

Порядок построения линии с заданным значением предельного уклона следующий (рис. 2.26).

Предположим, что необходимо построить на карте линию АВ со значением предельного уклона i = 0,026 (ν = 1,5о), соответствующего предельному значению заложения, показанного на рисунке. От точки А до точки 1 движение выполняется по линии АВ. Далее руч. Гремячий пересекается под прямым углом к линии водотока до точки 2. От точки 2 перемещение к точке В может выполняться по двум вариантам (1 и 2). Здесь очевидно, что вариант 1 является оптимальным, исходя из длины общей линии АВ. Однако следует иметь в виду, что при оценке экономической целесообразности оптимальным может оказаться и второй вариант. Например, при изысканиях линейных сооружений (дорог, линий связи и т.п.) более выголным может оказаться путь в обход лесного массива.

58

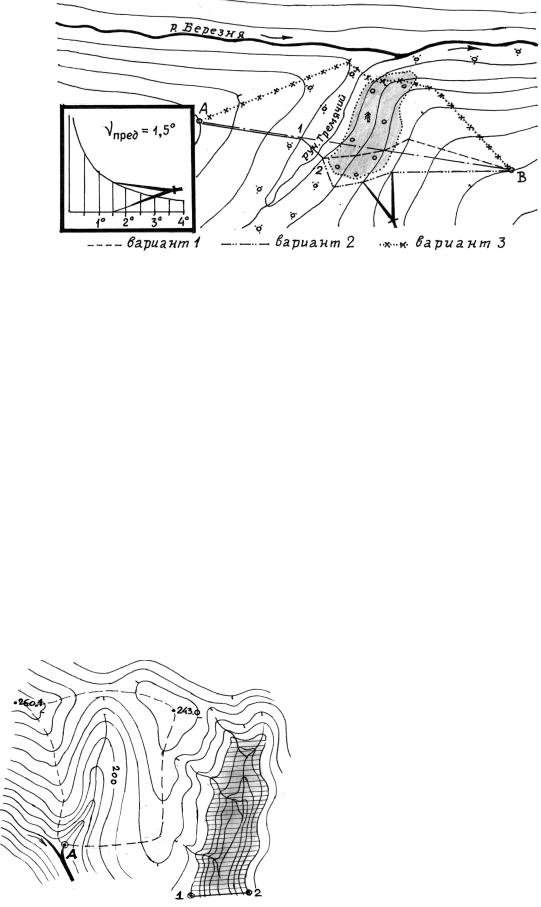

Рис. 2.27. Построение водосборного бассейна и зоны затопления

Рис. 2.26. Построение на карте линии заданного уклона

Возможны и другие варианты, например, вариант 3. Однако при постановке задачи проектирования кратчайшего расстояния этот вариант отпадает.

18.8. Построение границы водосборного бассейна и зоны затопления

Определение границы водосборного бассейна. Водосборный бассейн представляет собой ту часть земной поверхности, с которой вода, поступающая из атмосферы, стекает по склонам неровностей и собирается затем в одной точке водотока (лощины, оврага, реки и т.п.). При этом примем, что поступающая из атмосферы вода не будет поглощаться грунтом, а будет эвакуироваться по поверхности земли.

Границей водосборного бассейна являются линии водоразделов.

Для построения границы водосборного бассейна необходимо от заданной точки водотока А (рис. 2.27) подняться по линиям, перпендикулярным к горизонталям, до ближайшей водораздельной линии. Далее граница продолжается непосредственно по линиям водоразделов до их замыкания.

Используют границы водосборных бассейнов для последующего определения площади бассейна, необходимой при расчетах возможных притоков воды к отверстиям водопропускных систем под дорогами, при проектировании аэродромов и в других случаях.

Водораздельные линии строят также перпендикулярно к горизонталям по хребтам через вершины гор и точки седловин.

Построение зоны затопления

выполняют при проектировании

59

Инфоурок

›

География

›Презентации›Построение профиля рельефа местности

Построение профиля рельефа местности

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 75 человек из 38 регионов

- Сейчас обучается 872 человека из 81 региона

- Сейчас обучается 227 человек из 63 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Построение профиля рельефа местности

-

2 слайд

Постройте профиль рельефа местности по линии А – В. Для этого перенесите основу для построения профиля на бланк ответов № 2, используя горизонтальный масштаб – в 1 см 50 м и вертикальный масштаб – в 1 см 5 м. Укажите на профиле знаком «Х» положение колодца с ветряным двигателем.

-

3 слайд

Построение профиля следует начинать с построения осей координат. Согласно условиям задачи, горизонтальный масштаб профиля в 1 см 50 м – в два раза крупнее масштаба карты. Это означает, что любые расстояния при переносе из с карты на профиль будут удваиваться.

-

4 слайд

Измеряем по карте расстояние между точками А и В. Расстояние на карте между точками А и В равно 4 см, то есть длина горизонтальной оси профиля составит 8 см.

4 см -

5 слайд

8 см

Построение профиля следует начинать с построения осей координат.

4 см -

6 слайд

Далее строятся вертикальные оси в соответствии с масштабом указанным в условии

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140 -

7 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

Определяем положение начальной и конечной точек профиля

Точка А расположена между горизонталями 140 и 145 м (поскольку горизонтали проведены через 5 метров). Ближе к горизонтали 140 м, таким образом ее высота примерно 142 м. Отметим положение точки А на левой вертикальной оси. -

8 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

Определяем положение начальной и конечной точек профиля

Отметим положение точки А на левой вертикальной оси.

А -

9 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

Определяем положение начальной и конечной точек профиля

Точка В располагается на горизонтали 150 м. Отмечаем точку В на правой вертикальной оси.

А

В -

10 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

Определяем координаты следующей точки по линии профиля

Ближайшая к точке А горизонталь по линии профиля имеет высоту 145 м. Расстояние до нее 3 мм. Таким образом становятся известны координаты следующей точки линии профиля. Она имеет высоту 145 м и находится на расстоянии 6 мм от левой вертикальной оси.

А

В

3 мм -

11 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

Определяем координаты следующей точки по линии профиля

Следующая точка линии профиля имеет высоту 145 м и находится на расстоянии 6 мм от левой вертикальной оси.

А

В

3 мм

6 мм -

12 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

Определяем координаты следующей точки по линии профиля

Следующая горизонталь по линии профиля имеет высоту 150 м и находится на расстоянии 6 мм от точки А по карте. Таким образом, становятся известны координаты следующей точки линии профиля. Она имеет высоту 150 м и находится на расстоянии 12 мм от левой вертикальной оси.

А

В

6 мм

12 мм -

13 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

Определяем координаты следующей точки по линии профиля

Следующая горизонталь по линии профиля имеет высоту 155 м и находится на расстоянии 24 мм от точки А по карте. Таким образом, становятся известны координаты следующей точки линии профиля. Она имеет высоту 155 м и находится на расстоянии 48 мм от левой вертикальной оси.

А

В

24 мм

48 мм -

14 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

Определяем координаты колодца с ветряным двигателем

Колодец располагается на высоте приблизительно 156,5 м (в непосредственной близости от него мы видим абсолютную отметку г. Голая 156,9. Колодец находится на расстоянии 31 мм от точки А по карте. Таким образом, становятся известны координаты колодца. Он расположен на высоте 156,5 м и находится на расстоянии 62 мм от левой вертикальной оси.

А

В

31 мм

62 мм

Х -

15 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

Соединяем полученные точки

А

В

Х -

16 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

А

В

Х

При построении профиля следует помнить, что чем больше расстояние между горизонталями, тем меньше уклон поверхности и менее крутыми становятся склоны. -

17 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

А

В

Х

Чем меньше расстояние между горизонталями, тем больше уклон поверхности и более крутыми становятся склоны. -

18 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

А

В

Х -

19 слайд

140

160

155

150

145

160

155

150

145

140

А

В

Х

Краткое описание документа:

Подготовка к ЕГЭ по географии на тему «Построение профиля рельефа местности»

Постройте профиль рельефа местности по линии А – В. Для этого перенесите основу для построения профиля на бланк ответов № 2, используя горизонтальный масштаб – в 1 см 50 м и вертикальный масштаб – в 1 см 5 м. Укажите на профиле знаком «Х» положение колодца с ветряным двигателем.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 263 274 материала в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Материал подходит для УМК

Другие материалы

Практические работы 8 класс

- Учебник: «География (изд. «Русское слово»)», Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.

- Тема: Кавказ

- 09.05.2020

- 1367

- 36

Практическая работа «Анализ дневника погоды »

- Учебник: «География», Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. / Под ред. Климановой О.А.

- Тема: § 28. Урок — практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой

- 09.05.2020

- 926

- 21

- 09.05.2020

- 2877

- 171

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Содержание и технологии школьного географического образования в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Методические аспекты реализации элективного курса «Основы геополитики» профильного обучения в условиях реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация и предоставление туристских услуг»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»

-

Курс повышения квалификации «Маркетинг в организации как средство привлечения новых клиентов»

-

Курс повышения квалификации «Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности»

-

Курс повышения квалификации «Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления с учетом ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения географии в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление сервисами информационных технологий»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация процесса страхования (перестрахования)»

-

Курс профессиональной переподготовки «Стандартизация и метрология»

-

Скачать материал

-

09.05.2020

13445

-

PPTX

578.5 кбайт -

270

скачиваний -

Оцените материал:

-

-

Настоящий материал опубликован пользователем Солонцова Любовь Николаевна. Инфоурок является

информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте

методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них

сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайтЕсли Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.Удалить материал

-

- На сайте: 6 лет и 11 месяцев

- Подписчики: 1

- Всего просмотров: 58543

-

Всего материалов:

24

Инструментарий

Как строить топографический

профиль

К.С. ЛАЗАРЕВИЧ

Построение топографического профиля.

Пояснение в тексте

(НАЖМИТЕ на картинке ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ)

Топографический профиль (от латинского profilo —

очертание) — это вертикальное сечение участка

земной поверхности по заданной линии. Линия

профиля обычно задается так, чтобы она

пересекала наиболее интересные географические

объекты. По горизонтальной оси профиля

откладываются расстояния, по вертикальной —

высоты или глубины. Обычно вертикальный масштаб

крупнее горизонтального, то есть высота

преувеличена по сравнению с длиной.

Топографический профиль строится по

горизонталям и высотным отметкам

топографической или гипсометрической карты.

Линия топографического профиля дает достаточно

интересные сведения, например, позволяет

увидеть, что рельеф имеет ярусное строение, что в

пределах одной области преобладают одни высоты,

а в пределах другой — другие.

Профиль проводится на карте по прямой, иногда в

виде ломаной с одним перегибом или несколькими,

реже — по кривой, например, по дуге параллели.

Строить профиль несложно, но все же иногда эта

работа вызывает затруднения. Рассмотрим пример

построения профиля.

К линии профиля, проведенной карандашом на

карте, приложим полоску бумаги с ровным краем и

отметим на ней начало и конец линии профиля, ее

пересечения с горизонталями, водотоками,

береговыми линиями озер и морей, а также

положение всех высотных отметок, через которые

проходит профиль (рис. а; на чертеже полоска

бумаги смещена вниз, иначе она закрывала бы

горизонтали, подходящие с одной стороны к линии

профиля). Перенося на бумагу пересечения

горизонталей, нужно подписывать их высоты и при

необходимости ставить бергштрихи. Если

несколько раз подряд пересекается одна и та же

горизонталь или горизонтали разобщенные, но

имеющие одинаковые высоты, можно поставить

обобщающую скобку и написать отметку один раз; в

таких случаях надо не забывать ставить

бергштрихи, чтобы показать, в какую сторону

направлен уклон (1). Если горизонтали идут очень

часто, на краю бумаги они наносятся с нужной

частотой, но ниже делают выноску, где их

раздвигают, чтобы подписать высоты и нанести

бергштрихи (2). Пересечения рек наносятся так же,

как пересечения горизонталей — вертикальным

штрихом, но дальше вниз штрих лучше продолжить

волнистой линией (3), чтобы не путать с

горизонталями. Если линия профиля не пересекает

горизонталь, а только касается ее, проводят дугу

с бергштрихом, которая касается края бумаги, и

под ней подписывают высоту горизонтали (4).

Горизонталь может не касаться линии профиля, но

подходить близко к нему; в этом случае дуга

горизонтали с бергштрихом наносится ниже края

бумаги, не касаясь его (5). На коротком расстоянии

линия профиля может идти и по горизонтали — в

этом случае проводят линию вдоль края бумаги,

указав, идет ли по обоим концам этого отрезка

подъем (6), спуск (7) или с одного конца подъем, а с

другого спуск (8). Если профиль пересекает знак

обрыва, нужно внимательно проследить, какая

горизонталь лежит выше обрыва, какая — ниже его,

и подписать их (9, 10, 11). Все приведенные

рассуждения относятся не только к горизонталям

топографической карты, но и к изогипсам

гипсометрической или физической карт.

По этим данным можно строить профиль (рис. б).

Его строят на чистом листе бумаги, удобно также

использовать миллиметровку; полоска бумаги с

нанесенными точками пересечения горизонталей

остается в качестве инструмента для работы.

Горизонтальный масштаб профиля будет равен

масштабу карты. Выберем вертикальный масштаб —

достаточно крупный, чтобы профиль не получился

неотличимым от горизонтальной линии, но не

настолько крупный, чтобы небольшие

возвышенности на равнине превратились в горы. По

концам профиля построим вертикальные оси со

шкалами высот; на них отметим положение всех

горизонталей, которые пересекаются линией

профиля. Соединим горизонтальными линиями

одинаковые отметки на высотных шкалах (на

миллиметровке этого можно не делать). Перенесем

на профиль с полоски бумаги точки пересечения

горизонталей, сдвигая полоску вверх и вниз до

уровня соответствующей горизонтали и тщательно

следя за тем, чтобы начало и конец профиля на

полоске бумаги все время совпадали с

вертикальными шкалами. Полученные на разных

высотах точки соединяем линией. На рисунке

характерные места профиля, соответствующие тем,

которые на полоске бумаги отмечены цифрами,

обозначены теми же цифрами со штрихом (например,

4′).

Нередко мы видим на карте русло, но сечение

горизонталей слишком редко, и долина ими не

отрисована. В этом месте линию профиля несколько

понижают — настолько, чтобы она не пересекла

уровень ближайшей горизонтали; при этом нижняя

точка понижения должна приходиться на то место,

где проходит русло (3′). Высотные отметки наносят с

максимальной для выбранного вертикального

масштаба точностью. Если на карте линия профиля

касается горизонтали, то на самом профиле линия

должна также коснуться соответствующего уровня

— сверху или снизу (4′); если подходит к

горизонтали, но не касается, — соответственно

профиль должен подойти к высотному уровню, но

тоже не коснуться его (5′). Участки профиля, где он

совпадает с горизонталью, должны быть

горизонтальны (6′, 7′, 8′). Хотя в природе редко

бывают отвесные обрывы, на профиле, где

вертикальный масштаб значительно преувеличен,

они получаются вертикальными (но не

нависающими!). Линия обрыва может пересекать

уровень одной горизонтали (9′) или нескольких (10′),

может не пересекать и ни одной (11′).

Определение расстояний и превышений по бумажной карте.

Определение расстояния.

Для определения горизонтального расстояния по обычной карте, следует измерить длину линии и пересчитать пропорционально масштабу. Прямую линию можно измерить линейкой или циркулем-измерителем, извилистую (например, при измерении длины дороги или реки) — курвиметром (прибором, который можно катать по карте, а «колесико» отчитывает сантиметры).

Пересчет измеренной длины ведется пропорционально масштабу:

например, измеренное расстояние 2,5 см, а масштаб карты 1:50000 (т.е. в 1 см — 500 метров), тогда

1 см = 500 м

2,5 см = x м

x = (2,5 см * 500 м) / 1 см = 1250 м (по свойству пропорции).

При определении расстояний по мелкомасштабной карте также можно опираться на следующие сведения:

длина дуги 1° экватора

≈ 111,3 км (длина экватора 40 075 км/ 360°);

длина дуги 1° параллели 15° ≈ 108 км, 30° ≈ 96 км, 45° ≈ 79 км, 60° ≈ 56 км, 75° ≈ 29 км

(длина дуги 1° экватора (111,3 км) * cos (угла широты параллели));

длина дуги 1° меридиана ≈ 111,1 км ≈ 111 км (длина меридиана 20 004 км/ 180°).

Определение превышений.

Превышения на топографической карте показывают горизонтали. Горизонтали — это изолинии, которые соединяют одинаковые уровни высот. Под масштабом указано через сколько метров проведены сплошные горизонтали (например, через каждые 10 метров, т.е. на уровнях 10м, 20м, 30 м и т.д.), пунктиром могут быть проведены полугоризонтали между основными (где необходимо подчеркнуть характер рельефа), каждая пятая горизонталь для улучшения восприятия утолщена, пики высот подписаны дополнительно. Подписи горизонталей принято размещать верхом текста в сторону повышения высот, а в сторону понижения склона размещаются черточки, прикреплённые перпендикулярно горизонталям — бергштрихи, указывающие куда со склона потечет вода.

На примере пунктирной линии превышение между ее концами примерно 73 метра. Правый край чуть выше 210 м (≈212 м), левый чуть ниже 140 м (≈139 м).

При построении профиля следует учесть, что чем ближе (чаще) расположены горизонтали друг к другу, тем круче спуск.

На мелкомасштабных физических картах вместо горизонталей используют цветовую высотную шкалу — зелеными тонами низины, коричневыми — горы.

Определение длины линии в трехмерном пространстве.

Если расстояние по горизонтали между точками 400 метров, а разница высот между этими точками 300 метров, то длина линии в трехмерном пространстве между точками будет составлять 500 метров (подсчёт аналогичен вычислению гипотенузы по теореме Пифагора).

Вести пересчёт имеет смысл только при построении маршрута в горном рельефе с резкими перепадами высот. При достаточно плоском равнинном рельефе или при измерениях по мелкомасштабным картам длина линии в трехмерном пространстве практически не будет отличаться от горизонтального расстояния, учитывать перепад высот в таких случаях не имеет смысла.

На заданиях ОГЭ/ЕГЭ и в школьных задачах под определением расстояния по прямой подразумевается расстояние по горизонтали, учитывать, что точки могут находиться на разных высотах и пересчитывать длину линии с учетом этого не нужно!Определение расстояний и превышений по электронной карте.

Большинство электронных карт имеют инструменты для измерения расстояний по прямой или по дорогам специальным функционалом, например, построением маршрута. При построении маршрута большинство электронных карт (например, Яндекс-карты) учитывают все изгибы дороги, но не пересчитывают расстояния с учетом перепада высот (к примеру, перейти через ущелье по подвесному мосту, или по кратчайшей прямой траектории, но без моста, спустившись вниз и затем поднявшись на другой берег — это разные расстояния). Некоторые приложения навигации (например Maps.me при переходе в режим пешеходной или велонавигации) просчитывают расстояния с учётом перепада высот и отображают превышения.