4.2.4. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.

Высокомолекулярными соединениями (ВМС) называют соединения с молекулярной массой более 10000.

Практически все высокомолекулярные вещества являются полимерами.

Полимеры — это вещества, молекулы которых состоят из огромного числа повторяющихся структурных звеньев, соединенных между собой химическими связями.

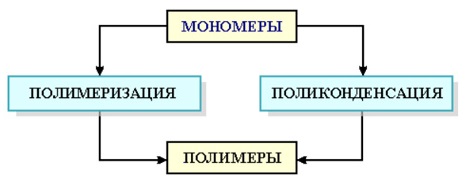

Полимеры могут быть получены с помощью реакций, которые можно разделить на два основных типа: это реакции полимеризации и реакции поликонденсации.

Реакции полимеризации

Реакции полимеризации — это реакции образования полимера путем объединения огромного числа молекул низкомолекулярного вещества (мономера).

Количество молекул мономера (n), объединяющихся в одну молекулу полимера, называют степенью полимеризации.

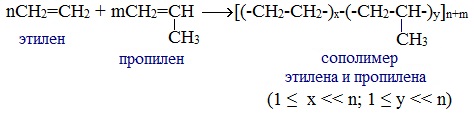

В реакцию полимеризации могут вступать соединения с кратными связями в молекулах. Если молекулы мономера одинаковы, то процесс называют гомополимеризацией, а если различны — сополимеризацией.

Примерами реакций гомополимеризации, в частности, является реакция образования полиэтилена из этилена:

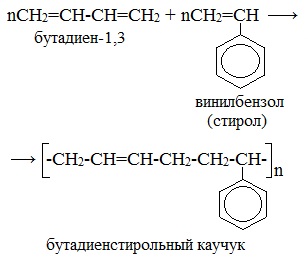

Примером реакции сополимеризации является синтез бутадиен-стирольного каучука из бутадиена-1,3 и стирола:

Полимеры, получаемые реакцией полимеризации, и исходные мономеры

Мономер |

Получаемый из него полимер |

||

Структурная формула |

Варианты названия |

Структурная формула |

Варианты названия |

| этилен, этен | полиэтилен | ||

| пропилен, пропен | полипропилен | ||

| стирол, винилбензол | полистирол, поливинилбензол | ||

| винилхлорид, хлористый винил, хлорэтилен, хлорэтен | поливинилхлорид (ПВХ) | ||

| тетрафторэтилен (перфторэтилен) | тефлон, политетрафторэтилен | ||

| изопрен (2-метилбутадиен-1,3) | изопреновый каучук (натуральный) | ||

| |

бутадиен-1,3 (дивинил) | |

бутадиеновый каучук, полибутадиен-1,3 |

|

хлоропрен(2-хлорбутадиен-1,3) |

хлоропреновый каучук | ||

и |

бутадиен-1,3 (дивинил) и стирол (винилбензол) |

бутадиенстирольный каучук |

Реакции поликонденсации

Реакции поликонденсации — это реакции образования полимеров из мономеров, в ходе которых, помимо полимера, побочно образуется также низкомолекулярное вещество (чаще всего вода).

В реакции поликонденсации вступают соединения, в состав молекул которых входят какие-либо функциональные группы. При этом реакции поликонденсации по тому, один используется мономер или больше, аналогично реакциям полимеризации делятся на реакции гомополиконденсации и сополиконденсации.

К реакциям гомополиконденсации относятся:

* образование (в природе) молекул полисахарида (крахмала, целлюлозы) из молекул глюкозы:

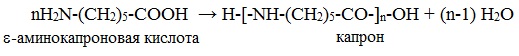

* реакция образования капрона из ε-аминокапроновой кислоты:

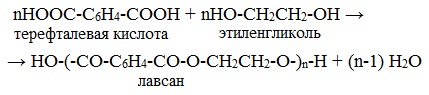

К реакциям сополиконденсации относятся:

* реакция образования фенолформальдегидной смолы:

* реакция образования лавсана (полиэфирного волокна):

Материалы на основе полимеров

Пластмассы

Пластмассы — материалы на основе полимеров, которые способны под действием нагревания и давления формоваться и сохранять заданную форму после охлаждения.

Помимо высокомолекулярного вещества в состав пластмасс входят также и другие вещества, однако основным компонентом все же является полимер. Благодаря своим свойствам он связывает все компоненты в единую целую массу, в связи с чем его называют связующим.

Пластмассы в зависимости от их отношения к нагреванию делят на термопластичные полимеры (термопласты) и реактопласты.

Термопласты — вид пластмасс, способных многократно плавиться при нагревании и застывать при охлаждении, благодаря чему возможно многоразовое изменение их изначальной формы.

Реактопласты — пластмассы, молекулы которых при нагревании «сшиваются» в единую трехмерную сетчатую структуру, после чего изменить их форму уже нельзя.

Так, например, термопластами являются пластмассы на основе полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида (ПВХ) и т.д.

Реактопластами, в частности, являются пластмассы на основе фенолформальдегидных смол.

Каучуки

Каучуки — высокоэлластичные полимеры, углеродный скелет которых можно представить следующим образом:

Как мы видим, в молекулах каучуков имеются двойные C=C связи, т.е. каучуки являются непредельными соединениями.

Каучуки получают полимеризацией сопряженных диенов, т.е. соединений, у которых две двойные C=C связи, разделены друг от друга одной одинарной С-С связью.

Так например, особо зарекомендовавшими себя мономерами для получения каучуков являются:

1) бутадиен:

2) изопрен:

3) хлоропрен:

В общем виде (с демонстрацией только углеродного скелета) полимеризация таких соединений с образованием каучуков может быть выражена схемой:

Таким образом, исходя из представленной схемы, уравнение полимеризации изопрена будет выглядеть следующим образом:

Весьма интересным является тот факт, что впервые с каучуком познакомились не самые продвинутые в плане прогресса страны, а племена индейцев, у которых промышленность и научно-технический прогресс отсутствовали как таковые. Естественно, индейцы не получали каучук искусственным путем, а пользовались тем, что давала им природа: в местности, где они проживали (Южная Америка), произрастало дерево гевея, сок которого содержит до 40-50% изопренового каучука. По этой причине изопреновый каучук называют также натуральным, однако он может быть получен и синтетическим путем.

Все остальные виды каучука (хлоропреновый, бутадиеновый) в природе не встречаются, поэтому всех их можно охарактеризовать как синтетические.

Однако каучук, не смотря на свои преимущества, имеет и ряд недостатков. Так, например, из-за того что каучук состоит из длинных, химически не связанных между собой молекул, его свойства делают его пригодным для использования только в узком интервале температур. На жаре каучук становится липким, даже немного текучим и неприятно пахнет, а при низких температурах подвержен затвердеванию и растрескиванию.

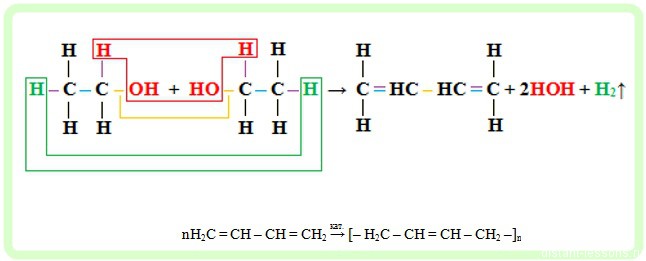

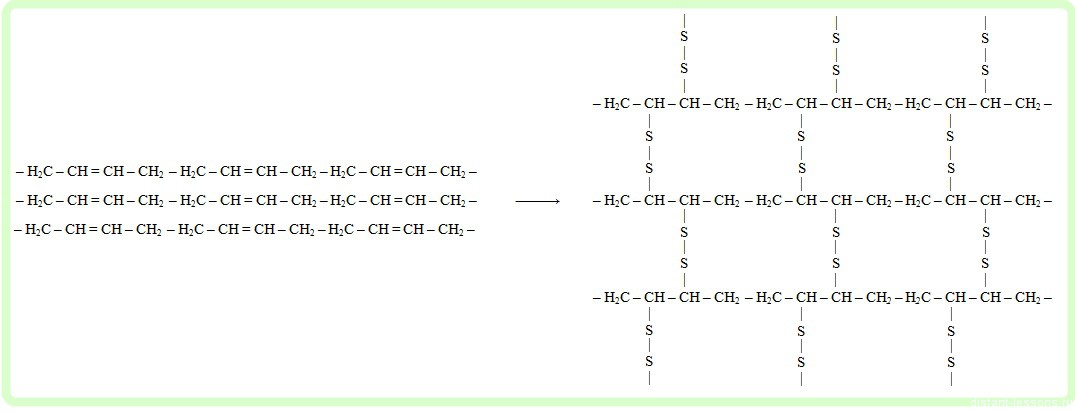

Технические характеристики каучука могут быть существенно улучшены его вулканизацией. Вулканизацией каучука называют процесс его нагревания с серой, в результате которого отдельные, изначально не связанные друг с другом, молекулы каучука «сшиваются» друг с другом цепочками из атомов серы (полисульфидными «мостиками»). Схему превращения каучуков в резину на примере синтетического бутадиенового каучука можно продемонстрировать следующим образом:

Волокна

Волокнами называют материалы на основе полимеров линейного строения, пригодные для изготовления нитей, жгутов, текстильных материалов.

Классификация волокон по их происхождению

Искусственные волокна (вискозу, ацетатное волокно) получают химической обработкой уже существующих природных волокон (хлопка и льна).

Синтетические волокна получаются преимущественно реакциями поликонденсации (лавсан, капрон, нейлон).

Уравнения полимеризации

06-Июл-2014 | Нет комментариев | Лолита Окольнова

Что же такое полимеризация?

Рассмотрим основные

уравнения полимеризации

и связанные с ними процессы, ведь, оказывается, почти весь наш мир — полимерный.

Автор статьи — Саид Лутфуллин

Полимеризация – это реакция образования высокомолекулярного соединения из низкомолекулярного. Высокомолекулярное соединение (полимер) – это вещество с большой молекулярной массой, состоящее из многократно повторяющихся сегментов (структурных звеньев), связанных между собой.

Где мы в повседневной жизни можем встретить полимеры?

Везде. Куда бы вы ни поглядели. Полимеры глубоко связались с нашей жизнью, собственно и образовали ее.

Ткани (как синтетические, так и натуральные), пластмассы, резина образованны полимерами. Кроме того, мы сами – тоже состоим из полимеров.

Вспомним определение жизни по Энгельсу:

«Жизнь есть способ существования белковых тел…».

Белки – это природные биополимеры, так же к биополимерам относятся нуклеиновые кислоты и полисахариды.

Какие вещества могут вступать в реакцию полимеризации?

Ответ простой: вещества, содержащие кратные (двойные, тройные) связи.

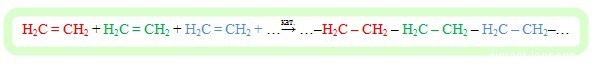

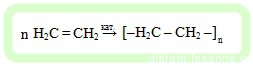

Давайте рассмотрим первое уравнение полимеризации — схему реакции образования полиэтилена (из него делают пакеты, бутылки, упаковочную пленку и многое другое):

Как мы видим, π-связь рвется, и атомы углерода одной молекулы связываются с атомами углерода соседних молекул. Так образуется длинная цепь полимера. Так как длина полимера может достигать нескольких сотен структурных звеньев, точное число которых, предсказать невозможно, так как в разных молекулах она различная и чтобы не записывать целиком эту цепь, реакцию полимеризации записывают следующим образом:

Где, n – число структурных звеньев в молекуле.

Исходное низкомолекулярное вещество, вступающее в реакцию полимеризации, называется мономер.

Не следует путать структурное звено с мономером.

Мономер и структурное звено имеют одинаковый качественный и количественный состав, но разное химическое строение (отличаются друг от друга количеством кратных связей).

Уравнения полимеризации:

Реакции получения наиболее часто встречающихся полимеров:

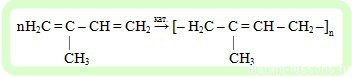

- Образование изопренового каучука (природный каучук тоже изопреновый, но строго цис- строения) из 2-метилбутадиена-1,3 (изопрена):

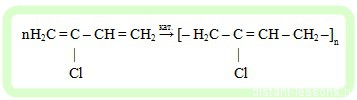

- Образование хлорпренового каучука (синтетический каучук) из 2-хлорбутадиена-1,3 (хлорпрена):

- Образование полистирола (пластмасса) из винилбензола (стирола):

- Образование полипропилена из пропена (пропилена):

Каучуки – это группа полимеров, объединенные общими качествами (эластичность, электроизоляция и т.д.), сырье для производства резины. Раньше для этого использовали натуральный каучук из сока так называемых каучуконосных растений. Позже стали изготавливать искусственные каучуки.

В СССР в 1926 году был объявлен конкурс на лучший способ получения синтетического каучука. Конкурс выиграл Лебедев С.В.

Его метод заключался в следующем:

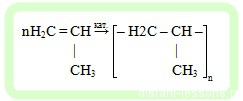

из этилового спирта производили бутадиен-1,3. Этиловый спирт получали брожением из растительного сырья, которого в СССР было предостаточно, это делало производство дешевле. Бутадиен-1,3 после полимеризации образовывал синтетический каучук:

Чтобы превратить каучук в резину, его подвергают вулканизации.

Вулканизация – это процесс сшивания нитей полимера-каучука в единую сеть, вследствие чего улучшается эластичность, прочность, устойчивость к органическим растворителям.

На схеме ниже показан процесс вулканизации бутадиеновго каучука, путем образования между молекулами полимера дисульфидных мостиков:

Следует отличать реакции полимеризации от реакций поликонденсации.

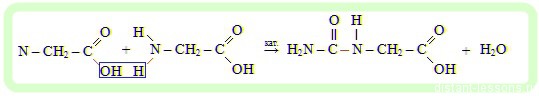

Реакция поликонденсации – это реакця образования высокомолекулярного соединения из низкомолекулярного, при которой выделяется побочный продукт (вода, аммиак, слороводород и др.)

Способность вещества вступать в реакцию поликонденсации обучлавливается у него наличием покрайней мере двух разных функциональных групп.

Рассмотрим на примере аминокислот:

Две аминокислоты соединились друг с другом, образовав пептидную связь, с выделением побочного продукта – воды. Если процесс продолжить – присоединять к этой цепи остатки аминокислот – по получим белок. Способность аминокислот вступать в реакцию поликонденсации обуславливает наличие в их строение двух функциональных групп: карбоксильной и аминогруппы. В результате реакции поликонденсации помимо полипептидов (белков), образуются нуклеиновые кислоты и полисахариды.

В погоне за качеством продукции, человек научился создавать такие стойкие полимеры, что они не разлагаются несколько тысяч лет. А иногда при разложении выделяют в окружающую среду опасные вещества. Это большая экологическая проблема. Сейчас открываются пункты переработки пластмасс.

Если мы все вместе будет сдавать туда пластмассовые отходы, то внесем огромный вклад в сохранение нашего общего дома – планеты Земля и ее природы.

Обсуждение: «Уравнения полимеризации»

(Правила комментирования)

Синтез полимеров из мономеров основан на реакциях двух типов: полимеризации и поликонденсации.

Полимеризация

Пoлимеризация — реакция образования высокомолекулярных соединений путем последовательного присоединения молекул мономера к растущей цепи.

Полимеризация (полиприсоединение) протекает по общему уравнению:

nX → (-X-)n

где Х – мономер.

Элементный состав (молекулярные формулы) мономера и полимера одинаков.

Реакции полимеризации идут в результате присоединения:

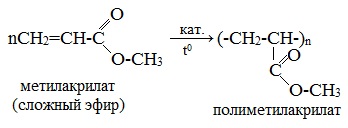

— по кратным связям (непредельные соединения, содержащие двойные или тройные связи):

Пример 1:

Пример 2:

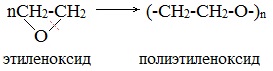

— за счет раскрытия циклов:

В данном случае реакция идет за счет раскрытия цикла по связи C–O.

В зависимости от заряда частицы, которая инициирует процесс присоединения, различают катионную, анионную и радикальную полимеризации.

Сополимеризация

Процесс образования высокомолекулярных соединений при совместной полимеризации двух или более различных мономеров называют сополимеризацией.

Например,

Сополимеризация этилена с пропиленом:

Этилен-пропиленовые сополимеры применяются в производстве ударопрочных резино-технических изделий, для изоляции электропроводов и кабелей, в качестве гидроизоляционного и кровельного материала в строительстве, для гидроизоляции искусственных водоемов, как покрытие детских и спортивных площадок.

Сополимеризация бутадиена и стирола:

Бутадиен-стирольный каучук отличается повышенной износостойкостью и применяется в шинной, резинотехнической, кабельной, обувной промышленности.

В сополимерах сочетаются свойства полимеров, полученных из каждого в отдельности взятого мономера.

Поэтому сополимеризация — эффективный способ синтеза полимеров с заданными свойствами.

Поликонденсация

Пoликонденсация — процесс образования высокомолекулярных соединений, протекающий по механизму замещения и сопровождающийся выделением побочных низкомолекулярных продуктов.

Например,

Получение капрона из e-аминокапроновой кислоты:

Получение лавсана из терефталевой кислоты и этиленгликоля:

Поликонденсация является основным способом образования природных полимеров в естественных условиях.

Видеоопыт «Получение пластмасс на примере резорцинформальдегидной смолы»

Видеоопыт «Получение пенопласта»

Высокомолекулярные соединения (ВМС)

Полимеры. Общие сведения

Что такое полимер?

Полимерами называют высокомолекулярные химические соединения (ВМС) вещества, обладающие молекулярной массой от тысяч до нескольких миллионов атомных единиц. Макромолекулы полимеров образовываются из огромного количества повторяющихся мономерных звеньев. Свойства полимеров зависят от химической природы мономера, молекулярной массы, методом производства полимера, стереоструктурой молекул (расположением в пространстве) и степенью их разветвленности, а также связей между молекулами различной природы.

Большинство полимеров являются по природе диэлектриками, также имеют низкую теплопроводность и достаточно высокие механические характеристики.

Классификация полимеров

Разделение полимеров на четкие классы – достаточно сложное дело. В современной теории существует несколько подразделений полимерных материалов по видам:

- полимеры могут быть природными или синтетическими, также бывают модифицированные полимеры;

- по типу реакции образования полимеры делятся на полимеризационные и поликонденсационные;

- в зависимости от химического состава полимеры подразделяются на неорганические (например, силиконы), органические полимеры (например, полистирол) и элементоорганические полимеры (например, фторопласты). При этом основной вид используемых полимеров – органические;

- по методу переработки и соответствующему отношению к воздействию на них температуры полимеры делят на термопластичные (термопласты) и термореактивные (реактопласты). Первые способны перерабатываться многократно, вторые – как правило, нет;

- по составу мономерных звеньев полимеры делят на гомополимеры и сополимеры (гетерополимеры);

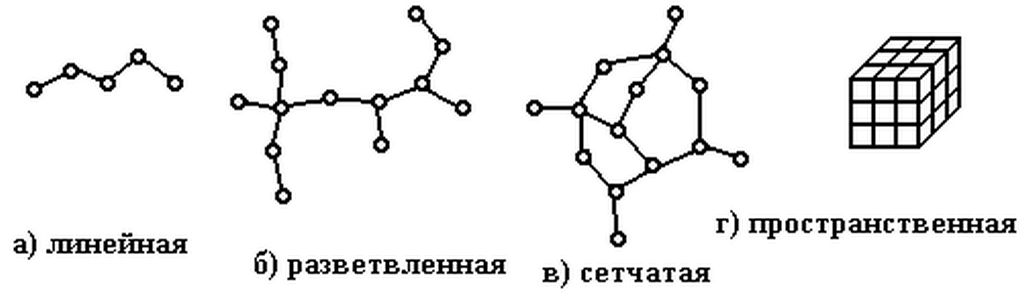

- также полимеры разделяются по строению главной цепи на гомоцепные и гетероцепные, по пространственному расположению мономерных звеньев на стереорегулярные и атактические (нестереорегулярные), по степени разветвления на линейные, разветвленные, лестничные и сшитые и т.д.

Рис. 1 Структура полимеров

Образование полимеров

В природе биологические полимеры или биополимеры получаются естественным путем в процессе жизнедеятельности растительных и животных организмов. Искусственные же полимеры производят как правило нефтехимические и газохимические предприятия путем двух основных видов химических реакций: полимеризации и поликонденсации

Полимеризация – это процесс синтеза полимера путем присоединения повторяющихся цепочек молекул (звеньев) мономера к активному центру роста макромолекулы высокомолекулярного соединения. В упрощенном виде механизм полимеризации можно расписать по следующим стадиям:

- образование центров полимеризации;

- рост макромолекул полимера при присоединения очередных звеньев;

- возникновение новых центров полимеризации на других молекулы и их интенсивный рост;

- возникновение разветвленных молекул полимеров;

- прекращение роста макромолекул.

Обычно полимеризация не возникает при нормальных условиях. Для начала химического процесса полимеризации на низкомолекулярное сырье оказывают разнообразные методы воздействия в зависимости от каждого конкретного техпроцесса: воздействие светом или другим типом облучением, повышенным давление, высокими температурами. При этом, наиболее эффективно процесс идет в среде катализатора, подбираемого для каждого конкретного процесса получения определенного полимера персонально. При образовании полимеров при помощи полимеризации не выделяется побочных веществ реакции, химический состав веществ остается неизменным, но меняется структура связей в веществе.

Рис. 2 Завод по производству полиэтилена

Поликонденсация – это процесс синтеза полимеров из низкомолекулярных веществ при помощи перегруппировки атомов выделения побочных продуктов поликонденсации. Это могут быть различные низкомолекулярные соединения, например вода. Методом поликонденсации выпускают такие крупнотоннажные полимеры, как полиуретаны, поликарбонаты, фенолоальдегидные смолы.

Основные свойства полимеров

Строение макромолекул в виде цепи, а также различные типы связей между ними, возникшие при образовании молекул, определяют природу специальных физико-химических характеристик полимеров. Среди них важная особенность к пленко- и волокнообразованию, способности полимеров к вытяжке, прочности в определенных направлениях, эластичности и т.п. Такое строение полимерных молекул определяет тот факт, что вязкость растворов полимеров обычно высока. ВМС могут в высокой степени набухать в жидкостях, при этом образуя несколько видов систем, по свойствам находящихся между твердым жидким агрегатным состояниями.

Количество мономерных звеньев в макромолекулах полимеров и природа звена определяют молекулярную массу всего ВМС. Любой полимер всегда состоит из множества макромолекул, каждая из которых индивидуальна и отличается от других в том числе по длине цепи. Из-за этого факта молекулярная масса полимеров – всегда примерная средняя величина. Также из описанного следует, что важной характеристикой является молекулярно-массовое распределение (ММР), которое показывает в каком диапазоне молекулярных масс молекулы представлены в конкретном образце полимера. Чем меньше молекулярно-массовое распределение, тем стабильнее свойства полимеров и тем проще описать методики их переработки.

Полимеры могут находиться в нескольких агрегатных состояниях, которые отличаются от состояний обычных низкомолекулярных веществ, например в состоянии вязкотекучей жидкости, эластичном состоянии, такие как каучук, силикон, другие эластомеры, твердых пластмасс.

Типы переработки полимеров в изделия

Несмотря на то, что в повседневной жизни термин «переработка пластмасс» используется в значении сбора и вторичного производства изделий из уже использованного пластика, на самом деле у термина несколько другой смысл. Переработкой полимеров называют получение готовых изделий из синтезированных ранее полимеров, в том числе первичных.

Переработка полимеров, как правило происходит при высоких температурах от 150 до 500 градусов Цельсия в зависимости от природы конкретного полимера. Исключение составляют некоторые термореактивные пластики, например двухкомпонентные разновидности эпоксидных смол или пенополиуретана, которые реагируют при комнатной температуре. При переработке в полимер могут вводить разные добавки (в случае, например, не применяющегося в качестве чистого вещества ПВХ, добавки практически обязательны) для лучшей перерабатываемости, придания пластмассе нужных свойств или удешевления продукта. Наиболее употребляемыми аддитивами (добавками для полимеров) являются , например, наполнители, красители, стабилизаторы, пластификаторы, модификаторы, нуклеаторы и т.д.

Классификация полимеров по областям применения

Полимеры, главным образом, термопласты подразделяют по степени роста технических и эксплуатационных характеристик. Основной характеристикой полимера при этом является температура долговременной эксплуатации. В данном случае полимеры с известными допущениями и довольно большими разночтениями у разных авторов разделяют на три категории:

- General purpose plastics или полимеры общего (общетехнического) назначения;

- Engineering plastics или конструкционные пластики (полимеры инженерно-технического назначения);

- Super-engineering plastics или суперконструкционные полимеры.

Также всё более важную роль в современной индустрии полимеров играет класс эластомеров или термоэластопластов (TPE, ТПЭ). По своим свойствам и методам переработки в изделия эти материалы аналогичны термопластам, при этом по внешнему виду и эксплуатационным свойствам близки к резине и каучуку. ТПЭ в быту повсеместно путают с резиной из-за способности этих материалов к значительным обратимым деформациям.

Также полимеры и их марки классифицируют по наиболее подходящему способу переработки — литьевые, экструзионные, пресс-порошки и т.п.

9 ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полимеры — высокомолекулярные соединения, которые характеризуются молекулярной массой от нескольких тысяч до многих миллионов. Молекулы полимеров, называемые также макромолекулами, состоят из большого числа повторяющихся звеньев. Вследствие большой молекулярной массы макромолекул полимеры приобретают некоторые специфические свойства. Поэтому они выделены в особую группу химических соединений.

Отдельную группу также составляют олигомеры, которые по значению молекулярной массы занимают промежуточное положение между низкомолекулярными и высокомолекулярными соединениями.

Различают неорганические, органические и элементоорганиче-ские полимеры. Органические полимеры, в свою очередь, подразделяют на природные и синтетические. В настоящей главе рассматриваются в основном органические синтетические полимеры.

9.1. Методы получения полимеров

Полимеры получают методами полимеризации или поликонденсации.

В процессе полимеризации происходит разрыв кратных связей или раскрытие циклов у мономеров и возникновение химических связей между группами с образованием макромолекул, например:

Рекомендуемые материалы

По числу видов участвующих мономеров различают гомополиме-ризацию (один вид мономера) и сополимеризацию (два и более видов мономеров).

Полимеризация — самопроизвольный экзотермический процесс (DG<0, DH<0 ), так как разрыв двойных связей ведет к уменьшению энергии системы. Однако без внешних воздействий (инициаторов, катализаторов и т.д.) полимеризация протекает обычно медленно. Полимеризация является цепной реакцией. В зависимости от характера активных частиц различают радикальную и ионную полимеризации.

При радикальной полимеризации процесс инициируется свободными радикалами. Реакция проходит через несколько стадий: а) инициирование; б) рост цепи; в) передача или обрыв цепи:

а) инициирование — образование активных центров — радикалов и макрорадикалов — происходит в результате теплового, фотохимиче ского, химического, радиационного или других видов воздействий. Чаще всего инициаторами полимеризации служат пероксиды, азосое-динения (имеющие функциональную группу — N = N -) и другие соединения с ослабленными связями. Первоначально образуются радикалы, например:

(С6Н5СОО)2

пероксид бензоила

Затем образуются макрорадикалы, например при полимеризации хлорвинила:

R* +СН2 = СНСl ® RCH2 – СНСl*

RCH2 — СНСl* + СН2 = CHCl ® RCH2 — СНСl — СН2 — СНСl* и т.д.;

б) рост цепи происходит за счет присоединения к радикалам образующихся мономеров с получением новых радикалов;

в) передача цепи заключается в переносе активного центра на другую молекулу (мономер, полимер, молекулы растворителя):

R-(-CH2-CHCl-)n-CH2-CHCl* + CH2=CHCl ®

®R-(-CH2 -CHCl-)n -СН2 -СН2Сl + СН = СНСl*

В результате рост цепи прекращается, а молекула-передатчик, в данном случае молекула мономера, инициирует новую реакционную цепь. Если передатчиком служит полимер, то может произойти разветвление цепи.

В стадии обрыва цепи происходит взаимодействие радикалов с образованием валентно-насыщенных молекул:

R-{-CH2 — СНCl-)n— СН2— СНСl* + R-(-CH2— СНСl-)n— СН2— СНСl* ® R- (-СН2— СНСl-)n— CH2— CHCl – СН2— СНСl- (-СН2-СНСl)n— R

Обрыв цепи может также произойти при образовании малоактивных радикалов, которые не способны инициировать реакцию. Такие вещества называют ингибиторами.

Таким образом, регулирование длины и соответственно молекулярной массы макромолекул можно осуществлять с помощью инициаторов, ингибиторов и других веществ. Тем не менее передача и обрыв цепи могут происходить на различных этапах роста цепи, поэтому макромолекулы имеют различную молекулярную массу, т.е. полидисперсны. Полидисперсность является отличительной особенностью полимеров.

Радикальная полимеризация служит промышленным способом синтеза многих важных полимеров таких, как поливинилхлорид [-СН-СНСl-]n, поливинилацетат [-СН2-СH(ОСОСНз)-]n, полистирол [-СН2-СН(С6Н5)-]n, полиакрилат [-CH2-C(CH3)(COOR)-]n, полиэтилен [-СН2-СН2-]n, полидиены [-CH2-C(R)=CH-CH2-]n, и различных сополимеров.

Ионная полимеризация также происходит через стадию образования активных центров, роста и обрыва цепи. Роль активных центров в этом случае играют анионы и катионы. Соответственно различают анионную и катионную полимеризацию. Инициаторами катионной полимеризации служат электроноакцепторные соединения, в том числе протонные кислоты, например H2SO4 и НСl, неорганические апротонные кислоты (SnCl4, TiCl4, A1Cl3 и др.), металлоорганические соединения А1(С2Н5)3 и др. В качестве инициаторов анионной полимеризации используются элекронодонорные вещества и соединения, в том числе щелочные и щелочноземельные металлы, алкоголяты щелочных металлов и др. Часто одновременно используется несколько инициаторов полимеризации.

Рост цепи можно записать уравнениями реакции:

при катионной полимеризации и

Mn+ + M ® M+n+1

при анионной полимеризации

Mn— + M ® M—n+1

Рассмотрим в качестве примера катионную полимеризацию изо-бутилена с инициаторами АlСl3 и Н2О. Последние образуют комплекс

А1Сl3 + Н2О « Н+[АlOНСlз]—

Обозначив этот комплекс формулой H+X— процесс инициирования полимеризации можно представить в виде

Возникающий комплексный катион вместе с противоионом X— образует макроион, который обеспечивает рост цепи:

С помощью некоторых комплексных инициаторов удается получить полимеры, имеющие регулярную структуру (стереорегулярные полимеры). Например, таким комплексным инициатором может быть комплекс тетрахлорида титана и триалкилалюминия AIR3.

Метод ионной полимеризации используется в производстве поли-изобутилена [-СН2-С(СНз)2-]п, полиформальдегида [-СН2О-]n, полиамидов, например поли-e-капроамида (капрона) [-NH-(CH2)5-CO-]n, синтетических каучуков, например бутадиенового каучука [-СН2-СН=СН-СН2-]n.

Методом полимеризации получают 3/4 всего объема выпускаемых полимеров. Полимеризацию проводят в массе, растворе, эмульсии, суспензии или газовой фазе.

Полимеризация в массе (в блоке) — это полимеризация жидкого мономера (мономеров) в неразбавленном состоянии. При этом получают достаточно чистый полимер. Основная сложность проведения процесса связана с отводом теплоты. При полимеризации в растворе мономер растворен в растворителе. При таком способе полимеризации легче отводить теплоту и регулировать состав и структуру полимеров, однако возникает задача удаления растворителя.

Эмульсионная полимеризация (полимеризация в эмульсии) заключается в полимеризации мономера, диспергированного в воде. Для стабилизации эмульсии в среду вводят поверхностно-активные вещества. Достоинство способа — легкость отвода теплоты, возможность получения полимеров с большой молекулярной массой и высокая скорость реакции, недостаток — необходимость отмывки полимера от эмульгатора. Способ широко применяется в промышленности для получения каучуков, полистирола, поливинилхлорида, поливинилацетата, полиметилакрилата и др.

При суспензионной полимеризации (полимеризации в суспензии) мономер находится в виде капель, диспрегированных в воде или другой жидкости. В результате реакции образуются полимерные гранулы размером от 10-6 до 10-3 м. Недостаток метода — необходимость стабилизации суспензии и отмывки полимеров от стабилизаторов.

При газовой полимеризации мономер находится в газовой фазе, а полимерные продукты — в жидком или твердом состоянии. Метод применятся для получения полипропилена и других полимеров.

Поликонденсация. Реакция синтеза полимера из соединений, имеющих две или более функциональные группы, сопровождающаяся образованием низкомолекулярных продуктов (Н2О, NH3, HCl, СН2О и др.), называется поликонденсацией. Существенный вклад в изучении процессов поликонденсации внесли российские ученые В.Коршак, Г.Петров и другие, из зарубежных ученых — У.Карозерс, П.Флори, П.Морган и др. Поликонденсация бифункциональных соединений получила название линейной, например:

2NH2-(CH2)5-COOH ®

амииокапроновая кислота

®NH2-(CH2)5-CO-NH-(CH2)5-COOH + Н2О®

NH2-(CH2)5-CO-NH-(CH2)5-COOH + NH2-(CH2)5-COOH ®

® NH2-(CH2)5-CO-NH-(CH2)5-CO-NH-(CH2)5-COOH+ H2O и т.д.

Конечным продуктом будет поли-e-капроамид [-CO-NH-(CH2)5-]n. Поликонденсация соединений с тремя или более функциональными группами называется трехмерной. Примером трехмерной поликонденсации служит взаимодействие мочевины и формальдегида:

NH2-CO-NH2 + СН2О ® NH2-CO-NH-CH2OH

NH2-CO-NH-CH2OH + СН2О ® CH2OH-NH-CO-NH-CH2OH

2 CH2OH-NH-CO-NH-CH2OH ®

® Н2О + CH2OH-NH-CO-NH-CH2-O-CH2— NH-CO-NH-CH2OH

На первом этапе синтезируется олигомер линейной структуры:

[-СН2— NH-CO-NH-CH2-O]n

На втором этапе при нагревании в кислой среде происходит дальнейшая поликонденсация олигомера с выделением СН2О и возникновением сетчатой структуры:

Такой полимер невозможно превратит, в исходное состояние, он не обладает термопластичными свойствами и называется термореактивным полимером.

Кроме рассмотренной химической связи между мономерами при поликонденсации возникают химические связи между другими группами мономеров, некоторые из них приведены в табл. 14.1.

Таблица 14.1. Химические связи между функциональными группами некоторых мономеров, возникающих при их поликонденсации

|

Полимеры |

Связи |

Примеры полимеров |

|

Полиамиды Полиэфиры Полиуретаны Полимочевины Силиконы |

О ÷÷ ¾ NH ¾C¾ O ÷÷ ¾ С ¾ О ¾ О ÷÷ ¾О ¾ С¾ NH ¾ O ÷÷ ¾NH ¾ C ¾ NH ¾ R R ÷ ÷ ¾ Si ¾ O ¾ Si ¾ ÷ ÷ R R |

Найлон, капрон Полиэтилентерефталат, терилен Вайрин, ликра Полинонаметиленмочевина, уралон Диметилсилоксановый каучук |

Так как в процессе поликонденсации наряду с высокомолекулярными образуются низкомолекулярные продукты, то элементные составы полимеров и исходных веществ не совпадают. Этим поликонденсация отличается от полимеризации. Поликонденсация протекает по ступенчатому механизму, при этом промежуточные продукты являются стабильными, т.е. поликонденсация может остановиться на любой стадии. Образующиеся низкомолекулярные продукты реакции (Н2О, NH3, HCl, СН2O и др.) могут взаимодействовать с промежуточными продуктами поликонденсации, вызывая их расщепление (гидролиз, аминолиз, ацидолиз и др.), например:

— NH-CO-(CH2)5-NH-CO-(CH2)5— + Н2О ®

® — NH-CO-(CH2)5-NH2-HO-CO-(CH2)5

Поэтому низкомолекулярные продукты приходится удалять из реакционной среды.

Монофункциональные соединения, присутствующие в реакционной среде, взаимодействуют с промежуточными продуктами, образуя нереакционноспособные соединения. Это приводит к обрыву цепи, поэтому исходные мономеры должны быть очищены от монофункциональных соединений. Монофункциональные соединения могут образовываться в ходе реакции из-за термической или окислительной деструкции промежуточных соединений. Это приводит к остановке реакции поликонденсации и уменьшению молекулярной массы полимера.

Поликонденсацию проводят либо в расплаве, либо в растворе, либо на межфазной границе.

Поликонденсацию в расплаве ведут без растворителей, нагревая мономеры при температуре на 10—20 °С выше температуры плавления (размягчения) полимеров (обычно 200—400°С). Процесс начинается в среде инертного газа и заканчивается в вакууме.

Информация в лекции «Красители» поможет Вам.

При поликонденсации в растворе используют растворитель, который также может служить абсорбентом низкомолекулярного продукта.

Межфазная поликонденсация происходит на границе раздела фаз газ — раствор или двух несмешивающихся жидкостей и обеспечивает получение полимеров с высокой молекулярной массой.

Методом поликонденсации получают примерно четвертую часть выпускаемых полимеров, например поли-e-капроамид (капрон), поли-гексаметиленадипинамид (найлон) [—NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO—]n, полиэфиры (полиэтилентерефталат [-(-ОС)С6Н4(СО)ОСН2СН2-]n), полиуретаны [-OROCONHR’NHCO-]n, полисилоксаны [-SiR2-O-]n, полиацетали [- OROCHR’ -]n, фенолоформальдегидные смолы

Таким образом, полимеры получают методами полимеризации и поликонденсации. Полимеризация протекает по цепному механизму. При поликонденсации образуются как полимеры, так и низкомолекулярные продукты.