Планирование психологического исследования

Исследование

в области психологии — сложный процесс

научно-познавательной деятельности,

нацеленной на выявление, проверку и

использование в практике новых способов,

средств и приемов развития личности.

Это

— большой и трудный путь творческих

исканий, включающий в себя ряд

взаимосвязанных этапов работы, каждый

из которых решает свои специфические

задачи.

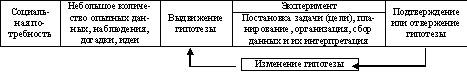

Общая модель экспериментального

исследования представлена на рис. 5.

Рис.

5 Общая модель экспериментального

исследования

Оптимальная

последовательность этих этапов, ведущая

к получению обоснованных, истинных

результатов, обусловлена замыслом

исследования. Замысел исследования —

основная идея, которая связывает воедино

все структурные элементы методики,

определяет порядок проведения, организацию

исследования, его этапы.

В

замысле исследования выстраиваются в

логический порядок:

-

цель,

задачи, гипотеза исследования; -

критерии,

показатели развития конкретного

психологического явления соотносятся

с конкретными методами исследования; -

определяется

последовательность применения этих

методов, порядок управления ходом

эксперимента, порядок регистрации,

накопления и обобщения экспериментального

материала.

Замысел

исследования определяет и его этапы.

Обычно исследование состоит из трех

основных этапов.

Первый

этап включает в себя выбор проблемы и

темы, определение объекта и предмета,

целей и задач, разработку гипотезы

исследования. В целях уточнения методики

исследования, конкретизации его целей

и задач иногда выделяется еще один этап

— пробное (пилотажное) исследование,

которое предваряет оформление методики

исследования.

Второй этап работы

содержит выбор методов и разработку

методики исследования, проверку гипотезы,

непосредственно исследование,

формулирование предварительных выводов,

их апробирование и уточнение, обоснование

заключительных выводов и практических

рекомендаций.

Третий, заключительный

этап строится на основе внедрения

полученных результатов в практику.

Работа литературно оформляется.

Логика

каждого исследования специфична.

Исследователь исходит из характера

проблемы, целей и задач работы, конкретного

материала, которым он располагает,

уровня оснащенности исследования и

своих возможностей. Обозначенные этапы,

их содержание и специфика находят свое

отражение при осуществлении планирования

психологического исследования.

Психологическое

исследование как целенаправленная и

систематическая познавательная

деятельность должно планироваться. Как

известно, план исследования – это не

только формальное административное

требование или требование, вызванное

необходимостью контроля, план является

необходимой составной частью научной

работы и начинающего, и опытного

психолога-исследователя. Внутреннюю

структуру плана исследования в принципе

определяет логика научного познания.

План

научно-исследовательских работ — основной

документ управления всеми процессами

психологического исследования. Он

упорядочивает мероприятия в соответствии

с программой, календарными сроками,

материальными и кадровыми ресурсами,

необходимыми для достижения конечной

цели, а также включает временной (сетевой)

график выполнения работ, определяет

подбор, расстановку, формы подготовки

исполнителей, наделяет ответственностью

исполнителей, распределяет ресурсы,

устанавливает формы контроля за

проведением работ.

Сетевой

график —

документ планирования работ. С его

помощью устанавливается последовательность

и координация выполнения отдельных

этапов, процедур, операций. Он строится

в виде схемы-графика, где отдельные

процедуры (операции) обозначаются цифрой

в кружке, а их последовательность

указывается линиями и стрелками. В ходе

анализа сетевого графика выявляются

«критические пути», «узкие места»,

формы возможной кооперации работ.

План

стимулирует психолога-исследователя

к четкому определению целей и задач

исследования, его ведущей идеи, проблем

и гипотез. Он требует обоснованного

решения вопроса об отношении гипотез

и методов исследования, предопределяет

единую логику всей работы. Если неточно

сформулированы задачи, не до конца

уяснены проблемы, подлежащие изучению,

неизбежно появляется несогласованность

между отдельными частями работы, особенно

между теоретической и эмпирической

частями. В этом случае выводы работы не

дадут ясного ответа на поставленные

вопросы. Но и наилучшим образом

составленный план должен быть достаточно

гибким. С накоплением знаний в процессе

исследовательской работы план обычно

уточняется, углубляется, дополняется,

исправляется, становится постоянным

рабочим инструментом отдельного

исследователя и научного коллектива.

Научное

исследование представляет собой

познавательный процесс, имеющий свою

логику и структуру деятельности. Однако

это лишь самая общая характеристика

исследовательского процесса. В каждом

конкретном случае научный подход к

проблеме и система методов находятся

в прямой зависимости от предмета и цели

исследования, задач и конкретных условий.

Но все-таки можно обозначить некоторые

необходимые фазы планирования

психологического исследования,

структурные особенности исследовательского

процесса. Это имеет не только теоретическое,

но и практическое значение, поскольку

служит инструктивным указанием при

планировании исследования и его

реализации.

1.

Начальная фаза планирования исследования

— определение и формулировка проблемы.

Обычно

научный работник исходит из сформулированного

в общих чертах центрального вопроса,

который развивает в ряде частных,

конкретных проблем. Этот этап исследования

включает и разработку ведущей его идеи,

т.е. главного направления. Ведущая идея

должна обеспечить возможность

всестороннего исследования проблемы.

Следует еще раз подчеркнуть, что

формулировке проблемы предшествует

тщательная подготовка — изучается

библиография по проблеме, исследовательские

отчеты, специальная психологическая

литература. При этом применяются методы

теоретического анализа, генетический,

сравнительно-исторический методы.

Важным условием точности формулировки

проблемы на подготовительной фазе

планирования является непосредственная

ориентация исследователя, например, на

краткосрочное наблюдение, психологический

анализ документов или продуктов

деятельности.

Концепция психологического

исследования, его ведущая идея опираются

на критический анализ проблемы и ее

современного состояния, на обобщение

результатов предшествующих исследований.

2.

Последующая фаза планирования исследования

заключается в определении его цели,

задач и гипотез.

Исследователь

формулирует цель и задачи исследования.

Целью исследования является уточнение

проблемы, вычленение на основе

классификации и анализа отношений

основных зависимостей, характеризующих

явление, формулировка первичной

гипотезы.

Иногда целесообразно провести

и предварительное (пилотажное)

исследование. Оно может иметь различные

формы и выполнять разные функции,

например, на небольшом пробном материале

проверить соответствие методов,

формулировки анкет, технические аспекты

используемой методики и т.п.

Точной

формулировке конкретных задач исследования

и его гипотез уделяется особое внимание.

При этом прежде всего важно определить

теоретический уровень намечаемой

научной работы, от чего зависит дальнейший

план исследования.

Если

работа происходит в области, в которой

исследование интересующего нас объекта

только начато и еще не осуществлен даже

основной классификационный анализ, или

если речь идет о новой области исследования,

то обычно еще невозможно полностью

обосновать гипотезы. В связи с этим

сформулировать вполне обоснованно

реальную гипотезу можно только на

определенном уровне знания проблемы.

Это предполагает предварительный

системный анализ объекта исследования.

Если, например, мы хотим сделать предметом

целенаправленного исследования

способности, необходимо разложить это

психическое свойство личности на

основные элементы и вычленить в нем

существенные отношения. Какие это будут

отношения и каков будет дальнейший

способ анализа, определят общая

направленность исследования, его ведущая

идея, цель и задачи. Таким образом,

создается гипотетическая система,

элементы и связи которой становятся

предметом исследования.

Вариант

исследования, позволяющий обоснованно

формулировать гипотезу, сложнее. С

познавательной точки зрения он может

иметь разные формы. Если уже существуют

определенные знания об изучаемом

предмете, то можно дать описательные

гипотезы. Описательные гипотезы —

гипотезы, выражающие предположение о

характере связей между элементами

исследуемого предмета (структуральные

связи) и об их взаимодействии (функциональные

связи). Однако более важными являются

объясняющие гипотезы — гипотезы,

направленные на вскрытие причинных

связей и требующие обязательной

экспериментальной проверки посредством

реального или мысленного

эксперимента.

Существенной составной

частью хода исследования является

движение от гипотез, сформулированных

в общем виде, к гипотезам, которые можно

проверить при помощи эмпирического

исследования.

3.

Следующая фаза планирования исследования

— выбор методов.

На

этой фазе исследователь выбирает и

обосновывает методы, которые будут

использованы, он определяет область

сбора материала и планирует срок

проведения исследования. Срок зависит

от предмета исследования и его цели.

Наиболее точная формулировка задач

работы и гипотез позволяет исследователю

провести этот выбор обоснованно. Методы

исследования организуют его, объединяют

все его этапы.

В конкретной

исследовательской работе научные

работники пользуются не отдельно взятыми

методами. Исследование представляет

собою сложную деятельность, в которой

применяется целая система методов.

Выбор методов исследования, их система

и способ использования зависят от общей

направленности исследования. Нередко

в систему психологических методов

включаются и методы других наук

(физиологии, социологии, педагогики).

Использование в психологической науке

методов других областей знания становится

все более частым явлением. Современный

процесс дифференциации и интеграции

наук касается не только содержания

научных дисциплин, но и их методов.

4.

На основе избранной системы методов

планируется накапливание психологических

фактов.

Источником

фактографического материала может

быть, например, изучение психологических

явлений, создание новой реальности

путем экспериментирования и т.д.

Надлежащая обработка фактографического

материала — самая трудная часть

исследования. Эта обработка включает

качественный и количественный анализ

данных в их различии и единстве.

В

числе исследовательских методов и

способов могут применяться устные,

письменные и практические испытания

(тесты), психологический анализ документов,

метод наблюдения, метод беседы, личностные

опросники и т.д. Полученные таким образом

первичные данные массового обследования

могут упорядочиваться и обрабатываться

методами математической статистики,

при этом устанавливаются абсолютные и

относительные частоты явлений, среднее

арифметическое и другие средние величины,

отклонения от средних значений и т.п.

Так предполагается получение вторичных

данных. Далее планируется теоретическое

оценивание этих данных.

5.

На следующей фазе научной работы

исследователь определяет оценку ее

результатов, сравнивает их с предшествующими

теоретическими знаниями.

Он

ставит перед собой вопрос о реализации

полученных теоретических знаний на

практике. Таким образом, планирование

психологического исследования в общих

чертах выражает определенный целостный

цикл развития научного познания. Вместо

плана исследования в настоящее время

часто используется исследовательский

проект. Проект (исследовательский

проект) — документ, который в отличие от

плана включает не только вопросы

содержания исследования, но и

организационные и финансовые вопросы.

Обычно в проекте дается обоснование

исследовательских задач и целей,

определяются теоретико-методологическая

база и методы научной работы, намечаются

основные ее этапы, формы сотрудничества,

возможности применения результатов на

практике, данные о материальном

обеспечении.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

1.1. Психологическое исследование: общее представление, основные виды и этапы

Научная психология сформировалась как самостоятельная наука во второй половине XIX века и проделала огромный путь развития, став признанной отраслью научного знания. Основная цель научной психологии заключается в поиске новых знаний, что достигается посредством проведения научных психологических исследований. Основными задачами исследовательской деятельности в психологии являются:

— объяснение психологических феноменов;

— доказательство тех или иных теоретических положений (гипотез);

— прогнозирование определенных психологических фактов [Карандышев, 2004].

Научные исследования, в том числе психологические, характеризуются объективностью, обобщенностью, систематичностью, доказательностью, опорой на научные факты и понятия. Научно-психологические знания и результаты исследований обычно излагаются на языке научной психологии, понятном для профессиональных психологов, и не всегда описаны доступно для неподготовленного читателя.

Существуют различные классификации психологических исследований. Наиболее часто можно встретить дихотомические классификации по различным основаниям: теоретические и эмпирические, фундаментальные и прикладные, лабораторные и полевые, количественные и качественные исследования [Дружинин, 2011; Никандров, 2007; Гудвин, 2004 и др.].

Цель теоретического исследования — получение обобщенного знания о каком-либо психологическом явлении. Базируется это исследование на уже имеющихся в науке описаниях и объяснениях фактов психической жизни, выдвинутых ранее гипотезах и предположениях. В процессе теоретического исследования ученый взаимодействует с мысленной моделью объекта исследования [Дружинин, 2011]. Теоретическое исследование предполагает анализ, синтез, сравнение и обобщение существующих в науке знаний, а также выведение на их основе с помощью умозаключений новых знаний. Оно опирается на определенную систему аксиом, теорий и эмпирических знаний, существующих в настоящее время в данной научной области, и использует способы логического вывода новых знаний [Карандышев, 2004]. Результат теоретического исследования представлен в виде более или менее стройных и доказательных обобщений — гипотез, концепций, теорий. Уровень этих обобщений существенно различается. Гипотеза представляет собой научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, требующее дальнейшей проверки на опыте и/или дополнительного теоретического обоснования, для того чтобы стать достоверной научной теорией. Концепция — это система аргументированных взглядов, оформляющая то или иное понимание изучаемого явления. Теория — это обобщение опыта, на доказательном уровне отражающее сущность изучаемой реальности. В психологии речь идет о психологической реальности, включающей в себя как объективные, так и субъективные факты и закономерности [Никандров, 2007]. В отличие от концепции теория представляет собой более строго структурированную и обоснованную систему теоретических положений, описывающую механизмы, взаимосвязи и структуру изучаемого объекта [Карандышев, 2004].

Эмпирическое исследование имеет своей целью получение фактического материала, впоследствии либо обобщаемого теоретическими проработками, либо используемого в прикладных целях. В процессе эмпирического исследования исследователь осуществляет внешнее реальное взаимодействие с объектом исследования [Дружинин, 2011]. В эмпирических исследованиях стремятся получить предельно строгое описание психологических фактов, для чего очень тщательно ведут сбор данных об изучаемом явлении. Основные методы эмпирических психологических исследований — это наблюдение, эксперимент, тестирование, опрос, беседа, моделирование. Обычно эти данные имеют массовый характер, т. е. их получают путем многократных обращений к объекту исследования, что повышает надежность конечных результатов [Никандров, 2007].

Диада «фундаментальные — прикладные исследования» сформирована исходя из соотношения научной и практической значимости исследования. В фундаментальных исследованиях научная значимость существенно преобладает над практической: результаты таких исследований не могут быть сразу непосредственно внедрены в практику, однако вносят вклад в изучение той или иной крупной научной проблемы. Фундаментальные исследования значительно расширяют кругозор научного сообщества и, главное, «открывают простор и прокладывают дорогу для организации более узких конкретных исследований практической направленности» [Никандров, 2007, с. 15]. В этом отношении они и выполняют роль фундамента как в общей системе знаний человечества, так и в проведении исследований, направленных на получение практических результатов.

Прикладное исследование направлено на получение эффекта в конкретных ситуациях жизнедеятельности человека. Обычно эти исследования производятся по специальному заказу со стороны заинтересованных лиц или организаций (заказчиков), продиктованному запросом практики. Их цель — разрешить конкретную проблему путем «приложения» к ней известного знания [Никандров, 2007]. В этих исследованиях используются теоретические и эмпирические знания науки, применяются разработанные и апробированные ею методы и методики. Главное здесь не получение нового знания, а помощь заказчику в текущей жизни и практических делах.

Дж. Гудвин предлагает также различать исследования по условиям проведения (лабораторные и полевые) и по характеру используемых методов (количественные и качественные).

Лабораторные исследования обеспечивают исследователям высокую степень контроля: условия эксперимента могут быть определены более четко, а отбор и исследование испытуемых проводиться более систематично. В лабораторных исследованиях проще получить информированное согласие участников, относительно просто, в отличие от полевых исследований, точно следовать стандартам этического кодекса, тогда как при проведении полевых исследований могут возникать этические проблемы, связанные с вмешательством в частную жизнь респондентов.

Полевые исследования проводятся в условиях повседневной жизни и именно сходство с реальной жизнью является их основным достоинством. Дж. Гудвин приводит и другие их преимущества: во-первых, условия полевых исследований часто не могут быть воспроизведены в лаборатории; во-вторых, в рамках полевых исследований можно подтвердить лабораторные исследования и скорректировать ошибки, вызванные естественными ограничениями лабораторных условий; в-третьих, существует возможность получить данные, способные быстро повлиять на жизнь исследуемых людей [Гудвин, 2004].

В количественных исследованиях данные собираются и представляются в виде чисел — средних оценок для различных групп, доля (в процентах) людей, поступивших так или иначе, коэффициентов, отражающих взаимосвязи различных свойств, состояний, процессов и т. п. Вместе с тем в современной психологии качественные исследования вновь становятся востребованными. Они обычно включают сбор подробной информации с помощью опроса отдельных людей или фокус-групп, в их составе иногда проводятся подробные исследования конкретных случаев, а также фундаментальные исследования методом наблюдения. Объединяет эти виды качественных исследований то, что их результаты представляются в виде не статистических отчетов, а обобщающего анализа проекта [Гудвин, 2004].

Однако следует отметить, что выделение этих видов психологического исследования все же несколько условно и скорее является абстракцией, позволяющей лучше понять предмет с точки зрения составляющих его частей. Так, для многих психологических исследований характерно сочетание в едином процессе теоретических и практических аспектов исследования, поскольку «любое исследование осуществляется не изолированно, а в рамках целостной научной программы или в целях развития научного направления» [Дружинин, 2011, с. 8]. Теоретические аспекты свойственны начальным и завершающим стадиям процесса психологического исследования, эмпирические — центральному этапу. Проведение прикладных исследований невозможно как без теоретического обоснования, накопленного фундаментальной наукой, так и без эмпирических процедур. Вместе с тем не только фундаментальные исследования приводят к прикладному изучению вопроса, но и результаты прикладных исследований часто оказываются важными для фундаментальных, подтверждая, опровергая или задавая границы выдвинутым теориям. Дж. Гудвин также приводит случаи, в которых лабораторный и полевой эксперименты объединены общей целью в одно исследование, что позволяет добиться большей надежности результатов [Гудвин, 2004]. Современная психология располагает примерами качественно-количественных исследований, в которых изучение закономерностей на больших выборках иллюстрируется и дополняется качественными описаниями психических процессов и явлений.

Все психологические исследования имеют определенную логику — последовательность их проведения. Как и любое научное исследование, психологическое проходит три этапа: 1) подготовительный; 2) основной; 3) заключительный.

На первом этапе формулируются его цели и задачи, производится ориентация в совокупности знаний в данной области, составляется программа действий, решаются организационные, материальные и финансовые вопросы. На основном этапе производится собственно исследовательский процесс: ученый с помощью специальных методов вступает в контакт (непосредственный или опосредованный) с изучаемым объектом и производит сбор данных о нем. Именно этот этап обычно в наибольшей степени отражает специфику исследования: изучаемую реальность в виде исследуемых объекта и предмета, область знаний, вид исследования, методическое оснащение. На заключительном этапе производится обработка полученных данных и превращение их в искомый результат. Результаты соотносятся с выдвинутыми целями, объясняются и включаются в имеющуюся в данной области систему знаний. Если эти этапы представить более дробно, получаем следующую схему психологического исследования:

Приведенная последовательность этапов не должна рассматриваться как жесткая, принимаемая к неуклонному исполнению схема.

Это скорее общий принцип алгоритмизации исследовательских действий. В некоторых условиях порядок следования этапов может изменяться, исследователь может возвращаться к пройденным этапам, не завершив или даже не приступив к исполнению последующих, отдельные этапы могут выполняться частично, а некоторые даже выпадать. Такая свобода выполнения этапов и операций предусматривается при гибком планировании исследования [Никандров, 2007].

1.2. Подготовительный этап организации исследования: постановка проблемы

Психологическое исследование, как и любое другое, начинается с постановки проблемы — обнаружения дефицита, нехватки информации для описания или объяснения реальности. В философском энциклопедическом словаре термин «проблема» трактуется как «объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет практический или теоретический интерес» [цит. по: Дружинин, 2011, с. 16]. Таким образом, именно недостаточность знаний, информации, противоречивость научных представлений в общественной практике или в результате научного исследования создают условия для появления и формулировки научной проблемы. По словам В. Н. Дружинина, «проблема — это риторический вопрос, который исследователь задает природе, но отвечать на него должен он сам» [Дружинин, 2011, с. 12]. Он также выделяет следующие этапы порождения проблемы: 1) выявление нехватки в научном знании о реальности; 2) описание проблемы на уровне обыденного языка; 3) формулирование проблемы в терминах научной дисциплины. Второй этап, по мнению ученого, необходим, так как переход на уровень обыденного языка дает возможность переключаться из одной научной области (со своей специфической терминологией) в другую и осуществлять более широкий поиск возможных путей решения проблемы. Таким образом, уже формулируя проблему, мы сужаем диапазон поиска ее решений и в неявном виде выдвигаем гипотезу исследования. Л. Я. Дорфман отмечает, что проблемы обычно обнаруживаются на стыке разных теорий; теоретических положений и эмпирических данных; всевозможных эмпирических данных; данных, относящихся к различным генеральным совокупностям; данных, полученных одними методами, и данных, полученных другими методами, и т. д. [Дорфман, 2005]. Продуктивность будущего исследования во многом зависит от способности ученого увидеть и сформулировать замеченное противоречие.

Исследовательница из Миланского университета Элена Дзуки дает рекомендации относительно формулировки научных проблем — они касаются необходимости избегать слишком неясных и общих проблем. Слишком общие проблемы предполагают исследования, которые не могут быть реализованы из-за их временной продолжительности и широты. Только проблемы, которые могут быть сформулированы операционально, подвергаются научному анализу [Дзуки, 1997].

Операционализации понятий — точному определению терминов при формулировании научных проблем — уделяется большое внимание в исследованиях. При операционализации понятий, как правило, дается указание на способ, каким может быть измерено данное явление. Дж. Гудвин подчеркивает, что это особенно важно в психологических исследованиях, где используются понятия, для которых можно привести множество определений. Точность операциональных определений имеет еще одно важное следствие — они обеспечивают возможность воспроизведения экспериментов [Гудвин, 2004].

Процесс разработки и формулирования проблемы исследования невозможен без знакомства с публикациями на данную тему и обмена информацией с коллегами, занятыми в этой сфере. Обычно научному исследованию предшествует изложение подобного ознакомления с проблемой в виде литературного обзора. Как справедливо отмечает Л. В. Куликов, «убедить своего будущего читателя в том, что проблема действительно существует, вы можете, опираясь на проведенный вами литературный обзор» [Куликов, 2001, с. 11]. В нем дается характеристика степени исследованности проблемы как в целом, так и отдельных ее сторон. Выделяются неизученные и малоизученные вопросы, противоречия в понимании явления в целом и его отдельных сторон, противоречия в имеющихся эмпирических данных.

В результате библиографической подготовки исследователю необходимо иметь представление:

— о количестве публикаций по интересующей его теме;

— о временных рамках публикаций;

— об интересе ученых к данной проблеме;

— о наиболее цитируемых авторах в данной области.

Чтение лучше начинать с наиболее известных и цитируемых авторов и тех, кто внес больший вклад в начальный период изучения проблемы, — так легче будет понимать содержание дальнейших работ.

Построение литературного обзора может быть хронологическим или логическим. За исключением отдельных тем, где предметом является история изучения какого-либо явления, логическое изложение материала предпочтительнее, поскольку в большей степени позволяет раскрыть и обосновать проблему исследования.

Структура теоретического обзора может быть примерно следующей:

1. Сущность, природа явления. Имеющиеся определения данного явления. Характеристика степени разнообразия в его понимании различными авторами.

2. Феноменологическое описание (описание проявлений) — область проявлений, частота проявлений, временные, пространственные, интенсивностные, модальностные (если они имеются у изучаемых явлений) характеристики.

3. Структура явления — это устойчивые связи между его компонентами. В психологии под структурой чаще всего понимается функциональная структура, т. е. устойчивые взаимосвязи между отдельными функциями. Рассмотрение должно опираться на схему, соответствующую избранному подходу (системному, целостному, комплексному, средовому, ситуационному и т. д.).

4. Место данного явления среди других психических явлений — его взаимосвязи, взаимовлияния (факторы, его обусловливающие и явления, на которые оно оказывает влияние).

5. Закономерности, которым подчиняется явление [Куликов, 2001].

Построение литературного обзора зависит от специфики рассматриваемого психического явления, его изученности и многих других факторов, поэтому предложенной схемы не всегда можно и нужно придерживаться.

В литературном обзоре обязательно должны быть названы фамилии авторов, идеи или экспериментальные результаты которых пересказываются или обобщаются. Ссылаться на источники следует указывая конкретные публикации авторов или публикации посредников, благодаря которым стала доступна нужная информация [Куликов, 2001].

Кроме того, в процессе разработки проблемы исследования и подготовки литературного обзора уделяется особое внимание обоснованию актуальности и новизны исследования.

Актуальность исследования может характеризоваться с практической и научной точек зрения. Практическая актуальность определяется как необходимостью поиска новых знаний для решения практической проблемы, так и важностью разработки системы или методики практической психологической работы для решения определенных задач. О научной актуальности можно судить по отсутствию определенных знаний, методики исследования в соответствующей области научной психологии, по необходимости решения конкретной научной проблемы.

Конец ознакомительного фрагмента.

метки: Исследование, Переменный, Данные, Вербальный, Воздействие, Часть, Фактуальный, Предмет

Выделяют три основных вида психологического исследования: теоретическое, эмпирическое, прикладное.

Эмпирическим (эмпирической частью) называют такое исследование, целью которого является получение данных различными способами — методами наблюдения и самонаблюдения, лабораторного или естественного эксперимента.

Разделять исследования на теоретические и эмпирические можно лишь условно. Если в исследовании вынести на первый план процедурную сторону, то определить его как теоретическое или эмпирическое легче всего по критерию наличия или отсутствия такой его составной части, как сбор эмпирических данных во взаимодействии с объектом изучения. Если такое взаимодействие в ходе научно-исследовательской работы осуществлялось, то можно говорить об эмпирическом характере работы. Если же в исследовании выделять прежде всего продуктивную (результативную) сторону, то в большинстве случаев определить его как теоретическое или эмпирическое можно с еще большей условностью. В любом исследовании до сбора данных или отбора уже имеющихся психолог должен определить исследовательскую парадигму и теоретический базис своей работы. Этот этап работы является теоретическим.

С другой стороны, любая теоретическая работа пусть опосредованно, но опирается на определенный массив фактов, явно или неявно делит данные на более достоверные и менее достоверные, а своими принципами, подходом, выводами определяет направление поиска фактов и методов их получения. Учитывая общность теоретического и эмпирического исследования, рассмотрим схему этапов, которые обычно включает психологическое исследование.

Основные этапы психологического исследования.

Наиболее часто психологическое исследование включает следующие шаги.

- Изучение состояния проблемы. Постановка проблемы, выбор объекта и предмета исследования. Обзор имеющихся по данной проблеме публикаций.

- Разработка или уточнение исходной исследовательской концепции. Построение в общих чертах модели интересующего явления. Выдвижение гипотез.

- Планирование исследования. Определение целей и задач. Выбор методов и методик.

- Сбор данных и фактуальное описание. В теоретическом исследовании: поиск и отбор фактов, их систематизация, фактуальное описание под новым углом зрения.

- Обработка данных (количественная и качественная)

- Оценивание результатов проверки гипотез, интерпретация результатов в рамках исходной исследовательской концепции.

- Соотнесение результатов с существующими концепциями и теориями. Уточнение модели изучаемого явления. Формулирование общих выводов. Оценивание перспектив дальнейшей разработки проблемы (своими силами и не только).

Последовательное прохождение по перечисленным этапам весьма условно в реальном исследовании, поскольку практически всегда возникает необходимость корректировать решения более ранних этапов с учетом возможностей и ограничений последующих.

6 стр., 2772 слов

Современные проблемы психологии личности

… черт в любой деятельности. Эмоции пол и отрицательные, а потребность – есть нехватка. Проблемы в достижении цели могут быть в плане действий или в постановлении (образе) … происходящем и выяснить: Нуждается ли кто-нибудь в помощи, в чем нуждается (проблема) Какой характер должна приять эта помощь (накормить или удочка) Нужно ли вмешиваться …

I Этап

При изучении состояния проблемы целесообразна следующая последовательность работы:

- Ознакомиться с определениями основных понятий, относящихся к рассматриваемой теме, используя словари и энциклопедии.

- Составить библиографию по интересующей вас теме с помощью доступного для вас систематического каталога.

- Осуществить предварительное знакомство с предметом исследования, ознакомившись с выпусками реферативного журнала ВИНИТИ; «04. Биология. Раздел 04П. Психология». Реферативный журнал ВИНИТИ является крупнейшим в мире информационным изданием в области естественных и технических наук. В нем публикуются упорядоченные совокупности библиографических записей, включающих библиографические описания, рефераты и аннотации.

- Ознакомиться со справочными и библиографическими изданиями по психологии, общественным наукам.

Существование проблемы (проблемной ситуации) является исходным моментом любого научного исследования. Постановка научной проблемы предполагает:

- обнаружение существования такого дефицита;

- осознание потребности в устранении дефицита;

- описание проблемной ситуации на естественном языке;

- формулирование проблемы в научных терминах (Ганзен, Балин, 1991).

Объект — это то, на что направлен процесс познания. Объектами психологической науки выступают: индивид, группа людей, общность людей, животное, у которого есть психика, сообщество таких животных.

В тексте должны быть указаны все значимые характеристики объекта. В зависимости от цели исследования к таким характеристикам могут быть отнесены: пол, возрастная группа, к которой принадлежат испытуемые, уровень образования, профессия, род занятий, состояние здоровья, национальность и т. д.

Предмет познания — свойства, стороны, отношения реальных объектов, рассматриваемые в определенных исторических условиях. Предмет познания невозможно выделить и описать вне рамок какой-либо науки или комплекса наук, безотносительно к субъекту (субъектам) познания. Предмет познания может быть общенаучным, — например, время как форма существования и мера изменений. Он может быть по-разному сформулирован в теоретическом, эмпирическом и прикладном исследовании.

17 стр., 8420 слов

Теоретико-методологические основы исследования проблем пожилых людей

… старения. Цель исследования: изучить особенности и возможные пути коррекции гериатрических проблем пожилых людей. Объект исследования: проблемы пожилых людей. Предмет: особенности гериатрических проблем пожилых … психологические проблемы пожилых людей являются предметом изучения многих естественных и общественных наук. Геронтология – раздел медико-биологической науки, изучающий явления старения …

В качестве предмета психологического исследования могут быть взяты: отдельные психические свойства, состояния, процессы, функции, виды поведения, деятельности и общения, пространственные, временные и интенсивностные характеристики отдельных явлений, взаимовлияния между ними, взаимосвязи между психическими и физиологическими явлениями и т. д. Таким образом, перечень явлений и их сторон, которые могут быть взяты в качестве предмета психологического исследования, значительно объемней перечня объектов.

II Этап

В большинстве случаев в начале и по ходу исследования осознанно и неосознанно выдвигается не одна, а совокупность гипотез, часть которых может образовывать цепочку связанных предположений, вытекающих из исходного.

«Гипотеза» раскрывается как «научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией».

Чем конкретнее выдвинутое предположение, чем более четко определена сфера действия исследования, тем эффективнее будет работа, тем яснее будут ее результаты. В качестве гипотезы вполне может быть достаточным предположение о существовании или отсутствии какого-либо феномена, взаимосвязи двух или нескольких свойств, степени их выраженности, условиях возникновения и проявления. Если проведенное исследование даст убедительное подтверждение или опровержение сделанного ранее утверждения, то более ясной будет схема изучения смежных областей или родового психического качества.

Сказанное относится к гипотезам эмпирической части исследования. В теоретическом исследовании (теоретической части исследования) целесообразно придерживаться в некотором смысле противоположной ориентации.

При разработке концепции исследования необходимо учитывать природу, специфику психологических закономерностей и законов. Во-первых, их специфика в том, что они имеют статистический характер, поскольку любое психическое явление обусловлено множеством факторов, действие которых и силу влияния, а также постоянно меняющееся сочетание полностью учесть невозможно. Во-вторых, поведение и деятельность, все отношения человека к миру, к другим людям и к себе подчинены и общим для психологии человека закономерностям, и факторам индивидуальности конкретного человека; направляются всем содержанием внутреннего мира личности, хранящего личную историю человека. Они несут на себе отпечаток уникальности понимаемого, переживаемого и реализуемого личностного смысла каждого понятия, каждой вещи и события окружающего.

Цель исследования — желаемый конечный результат (главный), он может быть теоретико-познавательным или прикладным, практическим.

Основные виды целей психологического исследования, различаются конечным результатом.

Целями исследования могут выступать:

11 стр., 5287 слов

ОБРАЗ ПЕЧОРИНА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ …

… поворот от общих культурно-исторических оснований к исследованию конкретных художественных элементов. Упрочению психологического направления способствовали успехи ученых в области физиологии, психологии … -исторической и психологической школ в литературоведении. Методологически связанные между собой, эти школы различаются принципами подхода к проблемам исследования художественных произведений. …

- Описание характеристик психического явления;

- Выявление взаимосвязей психических явлений;

- Изучение возрастной динамики явления;

- Описание нового феномена, эффекта;

- Открытие новой (другой) природы явления;

- Создание классификации, типологии;

- Создание, адаптация методики.

III Этап

Определение задач – это выбор путей и средств для достижения цели исследования. Они могут быть сформулированы как вопросы, ответы на которые позволяет прийти к цели исследования. Выбор задач должен быть обусловлен делением цели исследования на подцели (цели второго порядка).

Среди задач исследования должны быть как те, которые обеспечивают нахождение новых фактов, так и те, что помогут включить их в систему имеющихся психологических знаний. В число задач исследования надо включать такие, которые позволяют определить место изучаемого явления в психики – его взаимосвязи с другими психическими явлениями.

При определении целей и задач исследования необходимо оценить его актуальность. Основными аспектами актуальности психологического исследования чаще всего могут быть следующие:

- Необходимость дополнения теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению;

- Потребность в новых фактах, которые позволяют расширить теорию и сферу ее применения;

- Потребность в более эффективных психодиагностических и исследовательских методах, способных обеспечить получение новых данных;

- Потребность в методах (способах, технологиях), имеющих более широкие возможности и эффективность психологического воздействия, обучения, тренировки, лечения, реабилитации, применение в труде;

- Потребность в дополнении или переработке психологических теорий, концепций, рекомендаций с целью более полного использования их как представителями других наук, так и широкими слоями населения.

Планирование исследования:

I. Определение переменных

Психологическое исследование непременно связано с выделением признаков (существенных для предмета исследования), регистрацией их наличия или отсутствия, определенной степени выраженности. Чтобы зафиксировать проявления признака, исследователь использует те или иные показатели выраженности признака. Показатель — то, по чему можно судить о развитии и ходе чего-нибудь. В качестве синонима термина «показатель» нередко используют заимствованный из технических наук термин «параметр», параметр — величина, характеризующая какое-либо свойство системы, устройства.

К числу основных понятий планирования эксперимента и обработки данных относится также понятие «переменная». В общем случае переменная — это то, что изменяется, то, что подвержено увеличению и/или уменьшению с течением времени. Хотя большинство переменных рассматривается как некоторые предметы, которые претерпевают изменения, это, строго говоря, абстракция. Примеры переменных: одной из переменных звукового тона является его интенсивность, одной из переменных теста — его трудность.

7 стр., 3437 слов

Исследования города. Когнитивная карта городской среды

… давал детальное описание нескольких путешествий по городу перечислял и кратко описывал хорошо запомнившиеся части города Изучая материалы исследования проведенного … обособление пути приводит к потере ориентации, утрате чувства места, например, как это происходит при выходе из метро. И … правило на этой территории возникают различные формы искушения. Например, вы выходите из метро, и тут перед вами …

Независимая переменная — любая переменная, значения которой в принципе не зависят от изменений значений других переменных. В эксперименте — любая переменная, которая специально изменяется так, чтобы можно было наблюдать ее влияние на зависимую переменную (переменные).

Зависимая переменная — любая переменная, значения которой в принципе являются результатом изменений в значениях одной или более независимых переменных. В математике это понятие зависимости хорошо представлено выражением типа у =f(x), где значения у зависят от значений х.

Полномочная (проксимальная) переменная — это переменная, используемая в качестве косвенного измерения другой переменной, когда вторую переменную трудно измерить или непосредственно наблюдать. Например, частоту злоупотребления уличными наркотиками трудно измерить, но она может быть охарактеризована через полномочную переменную — число госпитализаций по поводу передозировки наркотиков.

Промежуточная переменная — внутренняя переменная, которая не оценивается непосредственно, но свойства которой могут быть выведены и проинтерпретированы на основании систематических изменений независимой переменной и наблюдения сопутствующих изменений в зависимой переменной. Гипотетические компоненты во многих теориях являются по сути промежуточными переменными, например, психодинамическое понятие «сила эго» или бихевиористское понятие «связь между стимулом и реакцией». В таких случаях невозможны никакие прямые измерения этих внутренних переменных; скорее, они интерпретируются как скрытые факторы, которые вмешиваются в отношения между определенными стимульными условиями (независимыми переменными) и определенными моделями поведения (зависимыми переменными).

В ходе опыта, эксперимента, измеряя тот или иной показатель или фиксируя в наблюдении проявление некоторого признака, психолог получает конкретное значение показателя у отдельного испытуемого. Совокупность значений всей показателей заносится в протокол данного испытуемого. Совокупность всех собранных в ходе эмпирического исследования данных образует массив данных.

Например, в ходе изучения коммуникативной компетентности начинающих менеджеров нами было задумано сопоставить показатели компетентности с уровнями развития вербального и невербального интеллекта. В этом случае уровни развития вербального и невербального интеллекта, как и характеристики коммуникативной компетентности, выступают для нас признаками, которые предположительно имеют существенные связи между собой. Измерив у наших испытуемых уровни вербального и невербального интеллекта, — например, по методике Д. Векслера, — мы получим показатели интеллекта для каждого испытуемого. По завершении обработки результатов тестирования по методике Векслера мы для каждого испытуемого получим значение показателя уровня развития вербального и невербального интеллекта. Каждое подсчитанное число является значением соответствующего показателя (уровня развития вербального и невербального интеллекта).

25 стр., 12489 слов

Основные психодиагностические ситуации и действия психолога по …

… научных данных. Организационные методы Сравнительный метод — (метод «поперечного среза») заключается в сопоставлении различных групп людей по возрасту, образованию, деятельности и общению. Например, две большие группы … Это этап научных размышлений о том, что удалось выявить в ходе исследования. Здесь осуществляется обработка материала методами математической статистики. Наиболее ответственным …

II. Планирование сравнительного анализа

Необходимо уже на начальном этапе планирования принять решение — какие виды обработки полученных данных вы будете использовать. Если качество можно измерять, фиксировать или оно относится к достаточно явным характеристикам человека (полу, возрасту и т. д.), то у вас есть возможность провести сравнительный анализ. Сравнение часто проводят следующими способами.

- Берут для сопоставления две или более возрастные группы, социальные групп и т. п. Две сравниваемые группы могут быть рассмотрены как полярные, если вы выделите их в вашей выборке по некоторому признаку, взятому в качестве основания для деления таким образом, что выраженность этого признака будет разнонаправленной у сравниваемых групп. Например, люди с более высокой и более низкой тревожностью, интравертные и экстравертные;

- Для деления могут быть использованы существующие нормы, установленные по более широкой выборке. Но чаще полярные группы выделяют относительно средней величины данного признака у своей выборки. Обычно более определенные выводы получаются, когда всю группу (выборку) делят не на две части, а на три — выделяют подгруппу со средней выраженностью качества (по которому делят группу на подгруппы).

Понятно, что при этом многие различия между полярными (крайними) группами становятся более яркими. Двум полярным группам уделяют основное внимание;

- Исходя из гипотетических предположений или опираясь на имеющиеся данные, берут одну часть выборки в качестве экспериментальной группы (например, группу лиц с высоким уровнем самореализации или групп лиц, обладающих выраженными экстрасенсорными способностями), а другую — в качестве контрольной. При этом контрольную группу образуют представители той части популяции, у которой рассматриваемое качество выражено на среднем уровне, то есть как у большинства людей (например, средний уровень самореализации), или изучаемое качество отсутствует (например, экстрасенсорные способности).

Если оценивается влияние какого-либо воздействия (обучающего, коррекционного и др.), то экспериментальную группу образуют те, кто был объектом этого воздействия; в контрольной группе — те, кто не находился под данным воздействием. Экспериментальная и контрольная группа должны быть уравнены по всем значимым параметрам (по возрасту, уровню образования, уровню здоровья, социальной принадлежности или другим) параметрам, могущим оказать влияние на изучаемое явление.

Наличие экспериментальной и контрольной групп в выборке открывает богатые возможности для сравнения. Сравнение — универсальный метод, краеугольный камень научного анализа.

III. Выбор методик. Основными методами научного исследования являются: наблюдение, эксперимент, моделирование. Выбор методов исследования обусловлен особенностями объекта и предмета исследования и поставленными целями.

7 стр., 3128 слов

Данные лабораторных и инструментальных исследований

… аллергическая реакция на пенициллин. Гемотрансфузий не было. Объективное исследование Состояние больного средней тяжести, сознание ясное, положение … №2, где был госпитализирован для дальнейшего стационарного лечения. История жизни Родился 25.01.1954 года. Ходить и говорить … голове, «мелькание мушек» перед глазами, общую слабость. Данные жалобы появились после физической нагрузки на фоне психо …

Метод — способ выполнения чего-либо, упорядоченная работа с фактами и концепциями, принцип и способ сбора, обработки или анализа данных, а также принцип воздействия на объект.

Методика — форма реализации метода, совокупность приемов и операций (их последовательность и взаимосвязь), процедура или набор процедур для достижения определенной цели. В психологическом исследовании: формализованные правила сбора, обработки и анализа информации. Обычно эти процедуры требуют определенной квалификации, и владение ими отражает некоторый уровень опытности. С помощью методики фиксируют характеристики поведения и воздействуют на объект. В большинстве случаев для изучения сходных сторон объекта можно использовать различные методики (существует методическая избыточность), что обеспечивает взаимную верификацию данных, получаемых различными методиками.

Этап выбора методов и методик тесно связан с конкретизацией исследовательских гипотез, Детализация представлений о природе изучаемого психического феномена, качества должна идти в направлении выбора тех его проявлений, признаков, которые доступны фиксации, измерению.

IV. Этап

Различают факты объективные и научные. Под объективными фактами понимают любые, не зависящие от наблюдателя события, явления, фрагменты реальности. Научный факт — это отражение объективного факта в человеческом сознании, его описание посредством некоторого — искусственного или естественного — языка (Философский словарь, 1991).

Фактуальное описание — это упорядоченное представление совокупности научных фактов. Научный факт описывается всегда на каком-либо языке с использованием терминов и понятий. Их выбор связан с выбором теории, в рамках которой делается описание. Уже на уровне описания происходит некоторое обобщение и включение научного факта в ту или иную концепцию или теорию.

Пример фактуального описания.Предположим, в ходе экстрасенсорного лечения у пациента была ликвидирована язва желудка. При этом существование язвы до начала лечения и отсутствие после него подтверждено клиническими данными и результатами аппаратурного обследования. В обычном смысле это факт, достоверность которого доказана достаточно убедительно. Для того чтобы оценить это событие как научный факт, необходимо рассмотреть это событие с большей широтой.

Прежде всего, изменение одного какого-либо параметра организма в сторону среднестатистических величин (температуры тела, частоты сердечных сокращений и др.) не свидетельствует об успешном ходе выздоравливания. Восстановление нормального статуса одного органа не является свидетельством укрепления здоровья, рассматриваемого на уровне целого организма как сложной психофизиологической организации (саморегулирующейся, саморазвивающейся и т. д.).

Во многих случаях цена локального излечения остается неизвестной. Человек, как целостное живое существо, никогда не заболевает и не выздоравливает одним органом или системой (какой-либо одной своей частью).

В ходе обследования часто не удается выяснить направление и величину изменений в различных сферах психики, в нервной системе, в эндокринной системе и т. д. и во взаимовлиянии между ними. От внимания, направленного на то расстройство, которое явилось поводом для лечения, ускользают многие другие явления в организме и психике. Остаются неизвестными возможные последствия лечения («шрамы») как в системах и функциях тела, так и в душе.

7 стр., 3434 слов

Лечение в психиатрии

… Нарушение приемов рационального использования лекарств не всегда заметно, когда речь идет о лечении хронических заболеваний или когда трудно объективизировать динамику лечебного процесса. К таким отраслям …

Фактуальное описание в рамках различных научных направлений различно прежде всего из-за того, что у каждого из них свой подход к поиску фактов, своя основа описания.

Пример: предположим, в психологическом исследовании поставлена цель изучения воздействия телевизионных рекламных объявлений на телезрителей. Следует ожидать, что в исследовании, проводящемся в русле когнитивной психологии, основное внимание будет уделено динамике образа рекламной информации, особенностям сохранения информации в памяти, процессов понимания, включения в структуру знаний и опыта и т. д. В русле бихевиорального направления как наиболее важные, вероятно, могут быть рассмотрены данные об изменении покупательского поведения: намерений, целей, планов, выборов, удовлетворенности и т. д. При гештальтпсихологическом подходе не должны быть оставлены без внимания детали перемещения малозначимой или случайной информации к центру сознания, зарождения желания, его трансформации и места в целостной динамике переживаний.

Таким образом, фактуальное описание одного и того же явления будет различным при разных подходах. Без сомнения, разными будут и результаты исследований, и выводы.

Чем точнее вами будут описаны параметры выборки испытуемых и условия сбора данных, тем больше шансов, что на полученные вами результаты будут опираться последующие исследоватёли этой проблемы и на вашу работу будут ссылаться.

V. Этап

В большинстве случаев обработку целесообразно начать с составления таблиц (сводных) полученных данных. В таблицу можно свести не только числовые данные. К данным качественного харктера также могут быть применины простейшие способы количественной обработки. В таблицу целесообразно внести все интересующие признаки в форме десятичного числа, то есть предварительно пересчитать минуты в десятичные доли часа ит.п.

К обработке данных может применяться математико — статистическая обработка, для определения ее способо необходимо оценить характер распределения по всем используемым параметрам. Важнейшими первичными статистиками являются:

- Средняя арифметическая – это величина, сумма отрицательных и положительных отклонений от которой равно нулю.

- Среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение) – мера разнообразия входящих в группу объектов; она показывает, на сколько в среднем отклоняется каждая вариата (конкретное значение оцениваемого параметра) от средней арифметической. Чем сильнее разбросаны вариаты относительно средней, тем большим оказывается и среднее квадратическое отклонение. Разброс значений характеризует и размах – разность между наибольшим и наименьшим значением в ряду.

Достоверность различий средних арифметических можно оценить по достаточно эффективному параметрическому критерию Стьюдента.

Также можно применить корреляционный анализ. Он дает возможность точной количественной оценки степени согласованности изменений (варьирования) двух и более признаков. Факторный анализ – основывается на том, что все наблюдаемые переменные являются функциями скрытых факторов: не предполагается включение в состав переменных таких, которые являются причинами для других. Данные факторного и корреляционного анализа помогают обнаружить взаимосвязи между переменами, но не могут дать достаточных оснований для выводов о причинно – следственных зависимостях, об иерархии причинных связей.

10 стр., 4689 слов

Социальный эксперимент

… закономерностях, тенденциях социальных процессов. В отличие от метода наблюдения на основе данных эксперимента не только получают описательную информацию, но и дают объяснение связей, отношений, … гипотез. Выделение основных и побочных результатов эксперимента. Выводы. 3.5. Оценка эффективности метода, выявление ошибок, новаций, сопоставление с данными, полученными другими методами. 3.6. Выработка …

VI. VII Этап

Вначале целесообразно писать общее впечатление от экспериментов, обучающих процедур, психологических воздействий, обследования, анкетирования. Затем дать общую оценку эффективности измерений: что оказалось возможным фиксировать, а что — нет, на что участники экспериментов охотно давали ответы, на что с трудом, на что отказались отвечать (уклонились с объяснениями или без объяснений), какие задание решали с легкостью, какие — с трудом, какие не были решены никем из испытуемых, как участники воспринимали процесс обучения.

Перейти к описанию результатов, начав с перечисления всех полученных показателей: тех, что измерялись в ходе экспериментов или наблюдений, и тех, что были подсчитаны при обработке (шкальные оценки, индексы и т. п.).

Лучше перечислять их упорядоченно, деля на виды. Например, объективные и субъективные показатели, исходные и вычисленные и т. д.

В дальнейшем описании целесообразно придерживаться последовательности задач (всего исследования), которые были ранее сформулированы. При этом лучше начинать с более общих аспектов, с более широкого плана, переходя в последующем ко все более частным аспектам.

5

Психологическое исследование

Сергей Юрьевич Скворцов

Эксперт по предмету «Психология»

Задать вопрос автору статьи

Требования к психологическому исследованию

Способ получения знаний об окружающей действительности и цель науки заключаются в научном исследовании.

Определение 1

Психологическое исследование представляет собой способ научного познания закономерностей и сущности психических явлений.

Психологическое исследование должно отвечать строгим требованиям:

- планирование исследования, которое подразумевает разработку хронологической и логической схем исследования с детальным проектированием всех этапов;

- выбор места проведения исследования должен обеспечивать изоляцию от внешних воздействий, определенный комфорт и рабочую нормальную обстановку;

- техническая оснащенность исследования должна соответствовать решаемым задачам, ходу исследования и желаемому уровню анализа полученных результатов;

- подбор испытуемых должен определяться целью исследования и обеспечивать их качественную однородность;

- инструкции для испытуемых должны составляться еще на этапе планирования, должны быть четкими, краткими и однозначными;

- протокол психологического исследования должен быть полным, но целенаправленным;

- обработка результатов исследования должна включать качественные и количественные методы анализа полученных эмпирических данных.

Этапы психологического исследования

Цель исследования определяет его основные этапы. У психологического исследования выделяется три основных этапа:

- выбор темы и проблемы, определение предмета и объекта, задач и целей, разработка гипотезы исследования;

- выбор методов и методики исследования, проверка гипотезы, сам процесс исследования, формулирование предварительных выводов и их уточнение, заключительные выводы и практические рекомендации;

- внедрение полученных результатов в практику.

Логика каждого отдельного исследования специфична. Исследователь должен исходить из характера проблемы, задач, целей работы, имеющегося материала, уровня технической оснащенности исследования и личных возможностей.

Анкетирование

Анкетирование позволяет получать объективно значимые результаты. Именно поэтому разработке анкеты психологи придают большое значение. Созданию анкеты предшествует этап разработки программы самого исследования. При разработке анкеты следует учитывать особенности формулировки вопросов, в противном случае даже при соблюдении остальных требований существует возможность получения ошибочных результатов.

«Психологическое исследование» 👇

Заполнение анкеты производится опрашиваемым самостоятельно, именно поэтому конструкция и комментарии должны быть понятны для респондентов.

Основные принципы построения анкеты:

- программную логику вопросов нельзя смешивать с логикой построения анкеты;

- учет особенностей культуры и практического опыта опрашиваемых;

- одни и те же вопросы, которые расположены в разной последовательности, дают разную информацию;

- смысловые части опросного листа должны быть одного объема;

- вопросы должны распределяться по степени трудности: первые вопросы простые, далее располагаются более сложные событийные вопросы, затем мотивационные, потом снова идут событийные и в конце следует поместить самые сложные вопросы, завершает анкету «паспортичка».

Обычная последовательность разделов анкеты выглядит следующим образом:

- композиция,

- титульный лист,

- вводная часть;

- содержательная часть;

- часть социально–демографическая.

Последовательность и структура вопросов в анкете являются установкой психолога на развитие с опрашиваемым коммуникации, которая заключается в пробуждении интереса, завоевании доверия, подтверждении уверенности в своих возможностях, поддержании беседы. Хорошо разработанная анкета заполняется опрашиваемым не более чем за 30 минут. Далее наступает психологическая утомляемость, и внимание к анкете значительно снижается.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Дата последнего обновления статьи: 11.08.2022

Похожие материалы по теме

Автор(ы):

Анастасия Владимировна Ширко

Автор(ы):

Кунилова Ксения

Автор(ы):

Валентина Николаевна Норина

Автор(ы):

Екатерина Сергеевна Плугина

Автор(ы):

Мария Бордюг

Решение любого учебного вопроса за 300₽

УДК 159.9

Психологическое экспериментальное исследование. Типы и этапы эксперимента. Как составить план эксперимента?

Кузнецова Екатерина Николаевна – студент магистратуры Московского политехнического университета.

Аннотация: В работе обозначены основные принципы, требующие внимания на начальных этапах подготовки психологического исследования. Рассматриваются и структурируются знания о психологическом эксперименте – его типы и этапы. Приводятся практические рекомендации, необходимые для составления плана эксперимента.

Ключевые слова: Психологическое исследование, эксперимент, причинно-следственные связи, планирование.

Вводная часть

Психологическое исследование является способом научного познания сущности и критериев психических явлений.

В наши дни психологические исследования получили широкое применение во многих областях человеческой жизни – в работе, учебе, общественной деятельности и т.д. Психологическое исследование является совокупностью организационных, методических и методологических процедур, с целью получения информации об изучаемых психологических параметрах.

Любое психологическое исследование состоит из определенных этапов: определение цели и задач, разработка гипотезы, выбор методов и методик исследования, сам процесс исследования и получение выводов. Таким образом, каждое исследование невозможно произвести, предварительно не разработав его план.

Несмотря на существующие на данный момент учебные пособия по проведению психологических исследований, эта тема остаётся сложной в изучении для людей, не имеющих профессиональных навыков в сфере психодиагностики, экспериментальной психологии и математических методов.

Выделяют два вида психологических исследований – теоретическое и эмпирическое. Цель эмпирического исследования заключается в изучении явлений, теоретического – в выяснении сути и закономерности явления. Подробнее рассмотрим эмпирические исследования.

Существуют следующие подвиды эмпирического исследования:

- описательное исследование, не связанное с проверкой каких-либо гипотез. Чаще всего данный вид исследования направлен на измерение выбранных психологических характеристик человека или группы людей с целью сбора эмпирических данных;

- корреляционное исследование. Данное исследование направлено на проверку взаимосвязей между выбранными психологическими явлениями;

- экспериментальное исследование. Является самым сложным эмпирическим исследованием и направлено на проверку каузальных гипотез – причинно-следственных связей.

В современной психологии эксперимент – основной метод сбора новой научной информации. Большая часть новой научной информации в области психологии в наше время получается в ходе проведения экспериментальных исследований.

Давайте выясним специфику эксперимента как метода. Раньше экспериментом называли любой процесс сбора эмпирических данных, с применением опытов. Сейчас под экспериментом понимают только специфический вид психологического исследования – экспериментальное исследование. Попытаемся ответить на вопрос – какое исследование может называться экспериментальным?

Выделим несколько признаков экспериментального исследования:

- Классический эксперимент изучает каузальные гипотезы – проверяет причинно-следственные связи между выбранными психологическими явлениями.

- Для проверки каузальных гипотез необходимо иметь контроль над условиями исследования – чтобы иметь возможность утверждать достоверно, что одно наблюдаемое явление является причиной или следствием другого. Факторы, влияющие на исследования, принято называть переменными.

- Эксперимент является активным методом исследования, он отличается от пассивного наблюдения. Для проведения эксперимента необходимо не только создание условий наблюдения за выбранной переменной, но также управление ими.

- Благодаря данным, полученным с помощью эксперимента, можно воссоздать психологические процессы, которые фактически недоступны для наблюдения.

Мы можем сделать вывод, что экспериментальное исследование – это изучение каузальных связей в подконтрольных условиях, где экспериментатор имеет возможность управлять переменными, влияющими на созданные условия. Под переменными будем понимать некий выбранный параметр, который изменяется или может быть изменен в ходе проведения экспериментального исследования.

Основная часть

Разберем подробнее – что такое эксперимент?

В эксперименте выделяют две главные переменные – независимую (НП) и зависимую (ЗП). С их помощью обозначается наблюдаемая причинно-следственная связь, т.е. в эксперименте этими переменными обозначают выбранные психологические процессы. В качестве ЗП обозначают явление, которое будет измеряться в течение эксперимента – для наблюдения влияния тех или иных воздействий. Для причинно-следственных связей ЗП будет являться следствием.

Таким образом, зависимую переменную мы будем иметь ввиду как измеряемую в эксперименте переменную, изменение которой является следствием воздействия НП.

Независимая переменная – это воздействие, управляемая и активно изменяемая экспериментатором переменная. Под НП всегда понимается явление, которое предполагаемо влияет на ЗП.

Необходимо также учесть, что НП может по-разному задаваться в эксперименте. С этим связано наличие трех основных способов проведения экспериментального исследования:

- При контроле условий эксперимента в него вводят какой-либо элемент и измеряют эффект влияния элемента на испытуемых (на их поведение или мысли). Данный способ предъявления независимой переменной является наиболее оптимальным, но не всегда возможным.

- Выбирается группа с определенными свойствами (IQ, раса, возраст, пол и т.д.) и измеряются её психологические показатели в сравнении с контрольной группой. При данном способе испытуемые непосредственно не подвергаются какому-либо воздействию, а НП обусловлена особенностью подбираемой группы.

- Наблюдение за испытуемыми в естественных условиях (неподконтрольных) и фиксация их показателей психологических характеристик. В данном способе на испытуемых влияет окружающая среда и происходящие в ней события – они принимаются за причину изменения каких-то выбранных характеристик, т.е. используется неуправляемое воздействие.

Помимо ЗП и НП, существуют также и побочные переменные (ПП), которые могут являться причиной осложнений при проведении эксперимента. Для экспериментатора необходимо не только иметь ввиду возможный эффект ПП, но и по возможности контролировать их действие. Это необходимо для уменьшения шанса получения ложных фактов, на основе которых будут делаться выводы исследования.

Типы эксперимента

Рассмотрим основные типы экспериментов по их критериям:

- Критерий – организация условий эксперимента.

- Эксперимент в лабораторных условиях.

- Эксперимент в естественных условиях, т.е. участники не проинформированы и находятся в естественных для себя условиях.

- Полевой эксперимент – отличается от эксперимента в естественных условиях тем, что участники проинформированы об эксперименте и возможно использование необходимого оборудования для проведения исследования.

- Критерий – цель влияния.

- Целью оказывания влияния является установка каузальной связи между явлениями – констатирующий эксперимент.

- Целью оказывания влияния является формирование определенного явления – формирующий эксперимент.

- Критерий – цель исследования.

- Поиск каузальной связи – поисковый эксперимент.

- Определение вида количественной связи между явлениями – подтверждающий эксперимент.

- Критерий – контроль условий/переменных.

- Изменяется только одно условие, остальные условия подконтрольные – идеальный эксперимент.

- Изменяется ряд условий в силу естественности проведения эксперимента – реальный эксперимент.

- Все условия и их изменения отличаются от естественных условий – эксперимент полного соответствия.

Основные этапы психологического исследования

Что нужно знать про планирование, чтобы провести экспериментальное психологическое исследование?

Эксперимент состоит из нескольких этапов. Основные этапы исследования можно обозначить следующим образом:

- Определение темы исследования.

Данный этап позволяет ограничить область исследований, объектов и методов. После выбора темы осуществляется первичная постановка проблемы.

- Работа с научной литературой.

Ознакомление с работами других психологов, их исследованиями, а также информацией из открытых источников позволяет приобрести базовые знания в выбранной теме. В результате данной работы происходит уточнение проблемы, возникновение гипотезы и идеи плана исследования, определяется актуальность проблемы.

- Уточнение гипотезы и определение переменных.

На данном этапе необходимо разработать экспериментальную гипотезу, которая должна быть сформулирована в виде импликативного высказывания «если А, то Б». Переменные, входящие в гипотезу, должны контролироваться в эксперименте, т.е. «А» будет меняться под влиянием экспериментатора, а «Б» измеряться.

- Выбор экспериментального инструментария.

Выбираются методики и аппаратура эксперимента для управления условиями исследования и измерения выбранных параметров.

- Планирование экспериментального исследования.

Этап является центральным для всей процедуры исследования, на нем выделяются побочные переменные, способные повлиять на ЗП и результаты эксперимента. Планирование создается с целью контроля внутренней и внешней валидности эксперимента.

- Отбор и распределение испытуемых.

Распределение испытуемых необходимо проводить в соответствии с выбранным ранее планом.

- Проведение эксперимента.

Сам эксперимент делится условно на три части:

- Подготовка. Включает в себя разработку инструкций для испытуемых, подготовку условий для проведения исследования.

- Инструктирование. Производится подготовка участников к эксперименту, задается мотивация, разъясняется инструкция.

- Эксперимент. Непосредственно процедура экспериментирования, а также все пост-экспериментальные процедуры, связанные с интервьюированием испытуемых и оказанием им необходимой помощи после завершения эксперимента (в случае необходимости).

- Статистическая обработка результатов.

Этап направлен на преобразование заданной экспериментальной гипотезы в статистические данный, полученные от испытуемых.

- Выводы и интерпретация результатов.

Итоговым этапом является опровержение или подтверждение экспериментально гипотезы, связанной с каузальной связью между переменными «А» и «Б».

Заключительная часть

В работе представлены структурированные знания о психологических экспериментальных исследованиях – подробно рассмотрено понятие эксперимента в психологии, выделены его типы и этапы. С помощью принципов, обозначенных в работе, можно составить план эксперимента.

Стоит отметить, что статья не содержит в себе всю информацию, требующуюся для проведения психологического экспериментального исследования, она может служить только в качестве ознакомительного материала для людей, имеющих целью проведение психологического эксперимента.

Список литературы

- Дж. Гудвин. Исследование в психологии: методы и планирование / 3-е изд., испр. // М.: СПб.: Питер. — 2004. — 558 с.

- Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Логопсихология / Учебник для вузов, 2-е изд., испр. // М.: Академия. — 2007. — 320 с.

- Левитов Н.Д. «Определение психического состояния». Психология состояний. Хрестоматия. Под ред. А.О. Прохорова. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Речь, 2004.

- Чуприкова, Н. И. Психика и психические процессы. Система понятий общей психологии / Н.И. Чуприкова. — М.: Языки славянской культуры, 2015. — 428 c.

Интересная статья? Поделись ей с другими: