Инструкция. Как составить опорный КОНСПЕКТ

Опорный конспект – это сокращенная символическая запись изучаемого материала, это построенная по специальным принципам визуальная модель содержания учебного материала, в которой сжато изображены основные смысловые вехи изучаемой темы.

Составить такую «шпаргалку» — значит проработать весь необходимый материал, структурировать свои знания, «разложить все по полочкам».

Опорный конспект должен быть немногословным и предельно сжатым. Каждый символ, слово или знак отражают лишь самое главное.

Составление опорного конспекта — это сжатие полной информации до очень малых размеров с использованием ассоциаций, цвета, шрифта, символики, с выделением главного.

Главное условие: краткость, наглядность, минимум текстовой информации. Новые термины целесообразно записывать полностью.

При составлении опорного конспекта используются

ТРИ ЦВЕТА: — теоретический материал

— самое главное

— примеры

Этапы составления опорного конспекта

— Внимательно прочитайте текст, вычленяя основные взаимосвязи и взаимозависимости смысловых частей текста;

— Кратко изложите главные мысли в том порядке, в котором они следуют в тексте;

— Сделайте черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги;

— Преобразуйте записи в графические, буквенные, символические сигналы;

-Объедините сигналы в блоки;

-Обособьте блоки контурами и графически отобразите связи между ними;

-Выделите значимые элементы цветом (при необходимости).

Основные требования к содержанию опорного конспекта:

1. Полнота – это означает, что в нем должно быть отражено все содержание вопроса.

2. Логически обоснованная последовательность изложения.

Основные требования к форме записи опорного конспекта:

1. Лаконичность. ОК должен быть минимальным, чтобы его

можно было воспроизвести за 6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный лист.

2. Структурность. Весь материал должен располагаться малыми логическими блоками, т.е. должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или строчными пробелами.

3. Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла ОК, главную идею ОК выделите рамками различных цветов, различным шрифтом, различным расположением слов (по вертикали, по диагонали).

4. Унификация. При составлении ОК используются определённые аббревиатуры и условные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета.

5. Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с остальными, должен выражать законченную мысль, и аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид).

6. Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структуре, графическому исполнению, благодаря этому он лучше сохранится в памяти. Кроме того, ОК должен быть наглядным и понятным.

7. Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом.

Современная система обучения предполагает самостоятельную обработку большого количества материала. В связи с этим студентам, да и школьникам, приходится составлять конспекты не только лекций, но и учебников, монографий и статей. Правильный подход к составлению конспекта помогает не только усвоить знания, но существенно сэкономить время на его написание. Наиболее эффективным в настоящее время считается опорный конспект.

Определение

Конспект – это краткая запись или изложение той или иной информации. Наиболее часто встречаются конспекты лекций, книг или статей. Изложение информации в такой форме представляет собой систематическую, логически связную запись исходного материала.

Опорный конспект был разработан в 1980-е годы В. Ф. Шаталовым, учителем физики и математики. С тех пор данный метод получил широкое распространение и используется при изучении не только точных, но и гуманитарных наук.

Основное определение гласит: опорный конспект представляет собой определенную систему опорных сигналов, которые включают в себя такие элементы, как рисунки, чертежи, криптограммы, и содержат основную, необходимую для запоминания информацию.

Основные требования к составлению

Составляя опорный конспект, необходимо соблюдать следующие требования:

- Соблюдать полноту изложения информации. Не следует выбрасывать из материала важные, ключевые слова.

- Излагать данные лаконично и последовательно.

- Структурировать записи. Легкость восприятия информации зависит от того, насколько проста и понятна структура.

- Расставлять акценты с помощью различных способов оформления – рамок, шрифтов, цветов, графиков и схем.

- Применять сокращения и условные обозначения при записи. Необходимо использовать общепринятые сокращения и обозначения, наиболее сложные выносить на поля с расшифровкой.

План составления

Предлагаем наиболее простую инструкцию. Ее также можно применять для составления конспектов любого вида и типа, исключая карты памяти:

- Напишите название темы, по которой составляется конспект.

- Ознакомьтесь с материалом и выберите основное.

- Определите ключевые слова и понятия, которые отражают суть темы. Выберите подтемы.

- Выберите основные условные обозначения, применяемые при написании данного конспекта.

- Набросайте черновой вариант конспекта. Иногда достаточно просто зарисовать схему, обозначив на ней структуру будущего плана.

- Подумайте, в каком виде легче всего будет организовать данные – в виде блок-схем, плана, диаграмм.

- Разделите материал на блоки и оформите в соответствии с выбранными вами способами.

- Оформите полученный конспект с помощью цветных маркеров и ручек, подчеркните главное, поставьте знаки вопроса или восклицания возле спорных или важных моментов.

- Вынесите на поля основные сокращения и их расшифровку. При необходимости обозначьте вопросы, которые требуют дальнейшей проработки.

Преимущества

Этот метод исключает механическую запись материала, без ее предварительной обработки. Если при обычном конспектировании студент может просто переписывать статью или параграф, по ходу определяя, какую часть законспектировать, а какую пропустить, то составление опорного конспекта предполагает предварительную обработку материала.

Освобождается часть времени, которую ранее студент потратил бы на запись конспекта. Особенно актуально это в том случае, если составление конспектов ведется непосредственно на лекции. Преподаватель может потратить оставшееся после конспектирования время на подробное объяснение материала.

Быстрота в повторной обработке конспекта. В среднем один опорный конспект может быть прочитан за пять минут. Что уж говорить в ситуации, когда нужно подготовиться к экзамену, который охватывает от 10 до 15 тем. В таком случае студенту понадобится всего час-полтора для повторения всех тем, а не пара ночей.

Студенты учатся анализировать полученные знания, выделять главное и сжимать текст. Подготовка опорных конспектов может пригодиться и в дальнейшем, при написании курсовых, дипломных и магистерских, научно-исследовательских работ.

Использования педагогами

Не только студенты, но и учителя, преподаватели могут использовать конспекты на занятиях. Различные виды опорных конспектов могут существенно упростить подачу материала. К примеру, учитель или лектор может принести на урок составленный заранее конспект по изучаемой теме и раздать по одному экземпляру ученику.

Далее, по ходу рассмотрения темы, учащиеся следят за изложением материала по конспекту и на уже готовом плане делают свои пометки. К примеру, отмечают важные моменты, ставят знаки вопроса в тех местах, которые лектор, возможно, оставит на самообучение.

По окончании занятия обработанный конспект остается у учащегося и может применяться в дальнейшем при подготовке к практическим и семинарским занятиям, контрольным, экзаменам.

Выводы

Использование опорного конспекта помогает намного быстрее освоить учебный материал, подготовиться к экзамену или контрольной. Составление опорных конспектов также существенно упрощают обработку материала, учит студентов структурировать материал, проявлять творческий подход к обучению.

Использовать их могут и педагоги для обучения. Это поможет сократить время, необходимое для записи лекции, углубить знания учеников по той или иной теме.

СМ. Формирование

языковой личности школьника средствами опорных конспектов нового поколения

Раздел

1.2. Как составить опорный конспект

Составление опорного конспекта является одним из

важнейших приемов обучения. Это вторичный текст, потому что в нем, в краткой

форме, передаются основные сведения текста исходного. Опорный конспект может

составляться как учителем, чтобы школьники усвоили представленную в нем

информацию по определенной теме, так и учениками, для оценки их знаний по

предмету. По сути, изложение информации в форме конспекта является своеобразной

«презентацией» знаний, умений и навыков учащихся.

·

Как писать конспект статьи

·

Как законспектировать текст

·

Как быстро выучить материал

·

Как

оформить конспект

Вам понадобится

·

—

исходный научный текст;

·

—

литературный материал.

Инструкция

1.

Познакомьтесь

с основными требованиями, предъявляемыми к содержанию и форме записи опорного

конспекта.

•

полнота изложения материала;

•последовательность

и логичность в отражении темы;

• лаконичность записи: опорный конспект по объему должен составлять не более

листа и воспроизводиться в устной форме за 5-7 минут;

• структурирование записей, т.е. изложение материала по пунктам в форме

простого или сложного плана. При этом каждый блок должен выражать законченную

мысль;

• расстановка акцентов, т.е. выделение ключевых слов, понятий с помощью рамок,

шрифтов, различных цветов и графических приемов (столбик, диагональ и т.д.);

•

наглядность;

•

связь с материалами учебника, справочника и других видов учебной литературы.

2. Запишите

название темы по предмету. Ознакомьтесь с необходимым материалом по

тексту учебника, пособия, справочника и т.д. Выделите главное в изучаемом

материале, составьте конспект в виде простых записей.

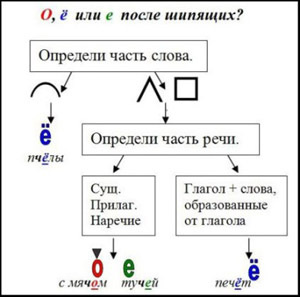

3. Выберите

ключевые слова или понятия, отражающие суть изучаемой темы. В

зависимости от цели составления опорного конспекта, изложение исходного текста

может быть самым различным по форме, например: в виде слов, словосочетаний и

предложений на уроках гуманитарного цикла; схем, таблиц и формул по

физико-математическим дисциплинам. Также можно использовать рисунки и различные

графические символы. Каждое из ключевых понятий должно воздействовать на

читателя как опорный сигнал.

4. Продумайте

способ «кодирования» знаний, выбрав для этого необходимые приемы.

Используйте

прием сокращения слов, для экономии времени при составлении опорного конспекта.

Обычно сокращаются слова, наиболее часто употребляемые на уроках, например: ССП

(сложносочиненное предложение), сл.соч. (словосочетание), физ. (физический), д.

(дата). Также вы можете использовать графические обозначения, отражающие суть

излагаемого материала. Например, в опорном конспекте по теме «Слитное и

раздельное написание НЕ с частями речи» возможно употребление математических

знаков «+» (для обозначения слитного написания) и «-» (для обозначения

раздельного).

5. Составьте

опорный конспект, с учетом требований к форме и содержанию записей.

Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-95186-kak-sostavit-opornyy-konspekt#ixzz3Zl5IZSU6

Основные

требования к содержанию опорного конспекта

1.

Полнота – это означает, что в нем должно быть отражено все содержание

вопроса.

2.

Логически обоснованная последовательность изложения.

Основные требования к форме записи опорного конспекта

1.

Лаконичность. ОК должен быть минимальным, чтобы его можно было

воспроизвести за 6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный

лист.

2.

Структурность. Весь материал должен располагаться малыми

логическими блоками, т.е. должен содержать несколько отдельных пунктов,

обозначенных номерами или строчными пробелами.

3.

Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла ОК,

главную идею ОК выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом,

различным расположением слов (по вертикали, по диагонали).

4.

Унификация. При составлении ОК используются определённые

аббревиатуры и условные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета

(ВОВ, РФ и др.)

5.

Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью

с

остальными,

должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен (иметь

привлекательный вид).

6.

Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структуре,

графическому исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. Он

должен быть наглядным и понятным не только Вам, но и преподавателю.

7.

Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом

учебника, что так же влияет на усвоение материала.

Примерный порядок составления опорного конспекта

1.

Первичное

ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника,

картам, дополнительной литературе.

2.

Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.

3.

Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых

знаков, графиков, рисунков.

4.

Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование

различного шрифта и т.д.

5.

Составление опорного конспекта.

Этапы

разработки опорного конспекта

Разработка

опорного конспекта предусматривает следующие этапы:

1.

Отбор учебного материала. На этом этапе подбирается литература,

необходимая для изучения данной темы, из нее выбираются учебная информация,

исторические справки, высказывания известных ученых и т.д.

2.

Структурно-логический анализ и построение структурно-логической схемы

учебной информации (позволяют наглядно представить структуру учебного материала

и последовательность изложения).

3.

Выделение основных понятий, определений, формул. Здесь производится

переработка подобранного материала, отбрасывание всего второстепенного,

несущественного. В результате из главных мыслей и выводов выбираются только

ключевые слова, символы, рисунки, схемы, помогающие воспроизвести весь материал.

4.

Кодирование учебной информации с использованием опорных сигналов,

мнемонических приемов, аббревиатур и т.д.

5.

Расположение учебного материала с учетом логики формирования учебных

понятий. На данном этапе преподаватель на листе бумаги располагает весь

подобранный им материал, выраженный в графической и символической форме, в

соответствии с логикой учебной деятельности.

6.

Кодирование значимости учебной информации в цвете. При разработке

опорных конспектов не существует жестких условий при выборе цвета. Однако

желательно следовать рекомендации по использованию некоторых цветов:

*использовать

не более 3-4 цветов в одном опорном конспекте;

*иллюстрировать

одним цветом одинаковые положения, признаки понятий;

*обеспечивать

хороший контраст фигур и фона;

*избегать комбинации красного и желтого цветов;

*избегать яркого белого цвета, ослепляющего и утомляющего

глаза учащихся.

опорный конспект – образ – текст

Мнемонические приемы

Мнемотехника (греч. Mnemonіka – искусство запоминания) – совокупность приемов

и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем

образования искусственных ассоциаций. Смысл

мнемоники

– в связывании слов, написание которых трудно запомнить (или надо быстро

запомнить), со словами, хорошо известными. При этом задача такова: трудное

слово (словарное) превратить в легкое и навсегда запомнить с помощью

придуманных ассоциаций. Берется слово «палисадник». Словарное слово, в котором

многие допускают ошибку при его написании. Нужно вспомнить какое-нибудь слово,

в котором пишется «а» и одна «л» и которое хорошо знакомо. Например, можно

использовать слово «палка». Затем построить ассоциативную связь между этими

словами. Для этого можно представить, как малыш, расставив палки и таким

образом огородив территорию, заявляет, что это его ПАЛисадник. Или, например,

хорошо запомнилось слово «поликлиника» (поливитамины в поликлинике), и тогда

можно построить ассоциативную связь: палисадник возле поликлиники (а – о).

Нужно представить зримо и малыша, и палки, и если встретится в письменной речи

слово «палисадник», то непременно вспомнится ассоциация и ошибка не будет

допущена. Такова работа с одним словом. Задачу можно усложнить. Есть

«ошибкоопасные» слова «колорит» и «калории». Можно составить и запомнить такую

фразу: «Колоритная дама, похожая на колобок, подсчитывала калории в сале».

Такая же работа проводится, запоминая фразы: «У Оли оладьи и омлет на оливковом

масле в оловянной посуде», «Авантюрист получил аванс и подстроил аварию двух

автомобилей, идущих в авангарде колонны». Облегчают процесс запоминания падежей

русского языка следующие вспомогательные фразы: «Имя Родители Дали, Винни

Топтыжкой Прозвали» – Именительный, Родительный, Дательный,

Винительный, Творительный, Предложный.

Создание

звуковых ассоциаций

При использовании данного метода нужно выделять

совпадающие буквы. Должна срабатывать и зрительная память. Соблюдение

орфоэпических норм – лакмусовая бумажка культуры человека. Но очень часто

приходится слышать слова, которые неправильно произносятся. Здесь на помощь

приходят звуковые ассоциации. С их помощью слова, в которых так часто

нарушаются орфоэпические нормы, запоминаются легко:

у

Иры – крапИва

у

Веры – вЕрба

Лера

– афЕра

Ия

– санитарИя

у

Фёклы – свЁкла

Чук

купил каучУк

Гена

– гЕнезис

столЯр

и малЯр

Где

Ель, там щавЕль

остЫнь

– нет простЫнь

рОта

прошла через ворОта

нет

тУт правой тУфли, нет тУт левой тУфли, нет тУт тУфель вообще

Правописание

слов, начинающихся с ПРИ–:

1) ПРИ ВЕРЕ –

ПРИВЕРжЕнцы и ПРИВЕРЕдницы;

2) ПРИВИвка

от ПРИВИраний и ПРИВИлегий.

Написание

словарных слов:

1)

в ДЕЛИ (город) ДЕЛИкатно ДЕФИлировал за ДЕФИцитом;

2)

В БОРДо (город) БОРДюр БОРДовый;

3)

А БОря – АБОриген

4)

КОЧан на КОЧке;

5)

КОБра в КОБуре

6)

ОЛИН муж ОЛИгарх

7)

сВЕРСТники – с одной ВЕРСТы, а роВЕСНики – с ВЕСНы;

СТИмул к учебе – СТИпендия;

9)

КОМПОзитор перепутал КОМПОненты для КОМПОта;

10)

от КОРИ в КОРИдоре страдает КОРИфей;

11)

у ВИТи ВИТрина с ВИТражным стеклом.

Создание

зрительной опоры (рисование картинки)

Слова

можно запоминать с помощью рисунков.

Рисунок

может быть очень примитивным, но его надо нарисовать самому, придумать

ассоциацию. Надо запомнить два словарных слова:

обоняние

и обаяние (они постоянно встречаются в тестах).

Можно

использовать этимологию слов: обаяние –от баяти (говорить), обоняние – от

воняти (пахнуть). А можно нарисовать свинью и глаза. Так как самый хороший нюх

у свиньи, вот и нарисуем ей пятачок.

А

ОБА глаза видят, что человек обаятелен, байки бает замечательно.

Поролон мы

свернули в рулон.

Облако

совершенно не похоже на яблоко.

А

слово палатка легко запомнится, если нарисовать букву А так, как будто

это и есть палатка А.

Слова

ветреный и ветряной легче запомнить с помощью рисунка и фразы:

В

ветреный день у ветряной мельницы стоял ветреный юноша, заболевший ветряной

оспой (То, что юноша ветреный, показано с

помощью ветра, который «гуляет» у него в голове, а на лице нарисованы точки,

указывающие на ветряную оспу).

См. Ю.В.

Савицкая. Мнемонические приёмы в преподавании орфографии в школе Гомель:

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. – 2012 г.

Один из самых эффективных вербальных мнемонических

приемов — метод, основанный

на составлении рассказов. Он используется для запоминания в

правильном порядке перечня не связанных между собой слов, для чего их помещают

в контекст какой-то истории. Обратите внимание на то, что этот метод требует не

только составления предложений, но и использования зрительных представлений.

Чтобы продемонстрировать, как работает этот метод, мы воспользуемся десятью

словами, использованными нами для иллюстрации метода слов-вешалок

(линкор, свинья, стул, овца, замок, ковер, трава, пляж, доярка, бинокль): на

кампусе линкора свинья сидела на стуле, там же была и овца, которая прежде жила

в замке; в порту матросы взяли ковер и устроились на траве вблизи пляжа; сидя

там, они увидели доярку, которая наблюдала за ними в бинокль.

Бауэр и Кларк показали, что метод рассказа может быть чрезвычайно эффективным

(Bower & Clark, 1969). Участники их эксперимента должны были запомнить

двенадцать перечней из десяти слов каждый и, получив подсказку в виде первого

слова, воспроизвести их в правильном порядке. Те испытуемые, которые сочинили рассказы,

запомнили 93% слов, а те, которые этого не сделали, — только 13%. Недостатком

этого метода является то, что он требует весьма основательной тренировки:

чтобы сочинить приведенный выше рассказ, мне понадобилось несколько минут!

Другой недостаток этого метода заключается в том, что для того, чтобы найти

нужное слово (например, седьмое), приходится вспоминать весь рассказ.

Мнемоническими

приёмами являются: азбука Морзе, запоминание цветов

радуги (Каждый охотник желает знать, где сидит фазан), порядок диезов и

бемолей, число «пи», число «е». http://www.psciences.net/main/sciences/miscellaneous/articles/priyomy.html

Справка

Мнемонические

приемы разделены на две группы: мнемонические приемы, основанные на

зрительных представлениях, и мнемонические приемы, основанные на словах.

Однако следует помнить, что это лишь условное разграничение: многие

мнемонические приемы основаны на сочетании слов и визуальных образов. Читая о

разных мнемонических приемах, вы, возможно, удивитесь, почему они столь

эффективны. Однако прежде чем ответить на этот вопрос, следует рассказать о

них.

Мнемонические

приемы, основанные на зрительных представлениях,

известны с незапамятных времен. Согласно Цицерону, автором этого мнемонического

приема был греческий поэт Симонидис, упоминающий о нем около 500 года до н. э.

Некий грек, победивший в соревнованиях по борьбе на Олимпийских играх,

праздновал это событие в своем доме. Среди приглашенных был и Симонидис,

который должен был прочитать оду в честь победителя. Вскоре после того, как

поэт закончил свой панегирик, его вызвали по какому-то делу. Ему крупно

повезло, потому что сразу после его ухода пол банкетного зала провалился, в

результате чего многие гости погибли или получили травмы.

Многих

людей было невозможно опознать. Что оставалось делать родственникам погибших,

чтобы достойно похоронить их? Тогда-то Симонидис и объявил, что прекрасно

помнит, где находился каждый гость в тот момент, когда он ушел из банкетного

зала, и благодаря этому идентифицировал тела. После этого он подумал: если у

него такая хорошая визуальная память, не может ли она помочь ему запоминать и

другую информацию? Он разработал систему, в соответствии с которой во всех

деталях представил себе некую комнату и в ней на определенных местах — разные

предметы.

Каждый

раз, когда ему нужно было вспомнить какой-то из этих предметов, он «смотрел» на

определенное место комнаты, находившейся перед его мысленным взором, и после

называл предмет. Этот мнемонический прием, известный как метод мест, приобрел

большую популярность у таких ораторов древности, как Цицерон, и широко

используется по сей день. Вы сами можете убедиться в том, что он достаточно

легкий, а главное — эффективный.

Вопросы

и задания для самопроверки

1.

Расскажите

о том, как составить опорный конспект.

2.

Составьте

инструкцию для учащихся 5-х классов «Как составить опорный конспект».

3.

Перечислите

основные

требования к содержанию опорного конспекта.

4.

Составьте

памятку для школьников «Основные требования к форме записи

опорного конспекта».

5.

Что

такое мнемотехника? Приведите пример использования этого приёма на уроках

русского языка.

В настоящее время в условиях ориентации на

максимум усвоения учебного материала педагоги

усиливают поиски наиболее эффективных приемов

обучения. Важно обеспечить каждому школьнику

базовый уровень подготовки, представляющий

государственный стандарт образования, и создать

благоприятные условия тем, кто проявляет интерес

к обучению на повышенном уровне.

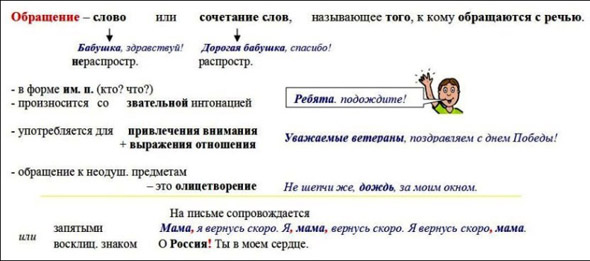

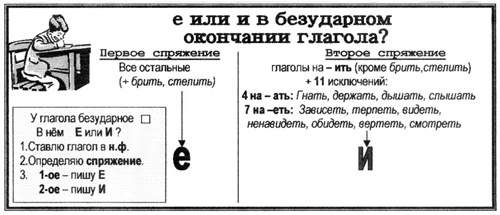

Из существующих форм наглядности на уроках

русского языка наиболее распространенными и

активно применяемыми сегодня являются опорные

конспекты, алгоритмы, схемы, которые

представляют собой особую организацию

теоретического материала в виде графического

изображения, зрительно подчеркивающего

соотношение зависимости явлений,

характеризующих определенную языковую проблему

(грамматическую, пунктуационную,

орфографическую). Такое изображение создается в

упрощенно-обобщенном виде. Систематическое,

грамотно применяемое, оно способно придать

сложному многоплановому процессу обучения

определенную цельность, стабильность.

Появляется возможность экономии времени при

работе с обширными комплексами понятий,

возможность дифференциации процесса обучения,

возможность использовать различные виды работ:

индивидуальную, фронтальную, групповую,

возможность обеспечения активной

самостоятельной работы ученика, а как следствие

самореализации ученика (в том числе в

сотрудничестве с учителем и другими учащимися).

Большое значение для успеха этой работы имеет содержание

и оформление такой схемы-опоры, которая должна

быть системной, емкой по содержанию, краткой,

четкой по оформлению, простой, понятной по

восприятию и воспроизведению. В процессе работы

по опорным конспектам, схемам необходимо

учитывать этапы обучения, степень

подготовленности учащихся к восприятию и

анализу схемы, их способность записать,

проговорить информацию, а позже самостоятельно

ее составить в виде схемы или прочесть

незнакомую запись, расшифровать ее.

Работа по опорным конспектам может проводиться

в течение всех уроков изучения темы, что помогает

более глубокому пониманию и постепенному

запоминанию необходимого теоретического

материала. Постоянная работа по конспектам и

схемам, составление их при непосредственном

участии учащихся приводит к тому, что на

определенном этапе даже слабоуспевающие

учащиеся могут учиться самостоятельно,

пользуясь опорой, логично, связно изложить

лингвистический материал.

Опорная схема, алгоритм в отличие от

конспекта предполагает выделение более узкого

по объему, содержанию теоретического материала,

может служить своеобразным

инструментом-помощником в решении теоретических

задач.

В конспекте, опорной схеме при помощи условных

сигналов, языковых терминов в определенной

логической последовательности излагается

главная информация по теоретическим блокам всей

темы, разделов лингвистики.

Если теоретический материал группируется в

крупные блоки, то появляется возможность

увеличения подачи теоретического материала на

уроке без перегрузки учащихся. По опорному

конспекту ученики составляют связный рассказ по

теории на лингвистическую тему. Алгоритм

помогает отработать ход рассуждений при

использовании того или иного правила.

Активизируется мыслительная деятельность, идет

развитие логического мышления.

Общеизвестно, что эффективно усваивается то

содержание, которое стало предметом активных

действий. Поэтому особенность приема состоит в

том, что знания могут не только передаваться

детям в готовом виде, а приобретаться ими в

процессе изучения нового материала. В результате

такой работы у детей формируются умения

анализировать, сравнивать, наблюдать и обобщать;

развивается интерес к предмету.

Определенную трудность составляет планирование

материала блоками, разработка и выполнение

опорных конспектов. Эта система работы требует

от преподавателя достаточно больших временных

затрат при подготовке к уроку, подборе материала,

подборе дополнительной литературы.

Работа проходит следующим образом:

1. Подбор фактического материала.

Материал отбирается из разных источников:

программ, учебников, справочной и методической

литературы, периодических изданий и т.д.

2. Отработка материала.

На этом этапе происходит обобщение содержания,

отбор необходимого материала, отбрасывание

второстепенного. Содержание опорного конспекта,

алгоритма, схемы определяется содержанием

теоретического материала по данной теме.

Определение материала, который дети уже знают;

- в новом материале выделяется второстепенная и

главная информация; - определение порядка изложения материала,

примеров, иллюстрирующих материал, перспектив

заполнения опорного конспекта при последующем

изложении.

3. Кодирование материала, составление

конспекта, алгоритма, схемы.

В уже систематизированном и сжатом материале

необходимо выделить опорные сигналы,

совокупность которых и составит, например,

опорный конспект по теме. Он будет состоять из

ключевых слов, аббревиатур, компактных записей

определений и формулировок, графических

сигналов, цифрового материала, стрелок, условных

обозначений.

Принципы создания опорного конспекта,

алгоритма, схемы.

1. Опора на сигнал — эквивалент смыслового

значения. Лаконичность: максимум закодированной

информации при минимуме визуальных печатных

знаков.

2. Принцип акцента на основных смысловых

элементах. Основные смысловые элементы

выделяются различной конфигурацией блоков,

шрифтов, расположением слов, цветовым решением и

т.д. Конспект, алгоритм, схемы должны заострять

внимание на главном.

3. Структурность. Опорные конспекты,

объединяющие несколько тем, содержат обычно от 3

до 5 тематических блоков. Их количество зависит

от объемности темы или раздела, но в любом случае

не должно быть избыточным. Каждый из блоков

представляет собой «микроконспект» по

какой-то подтеме и может быть воспроизведен в

отдельности.

4. Шрифт. Основными требованиями являются

соответствие величины букв возрастным

особенностям детей, ясность, гармония с общим

решением конспекта, алгоритма, схемы.

5. Принцип занимательности. Конспект,

алгоритм, схемы, ориентированные на детскую

аудиторию, должны быть интересны ребенку. Они

должны повышать образность, эмоциональность

восприятия материала. Следует избегать излишней

теоретизированности в передаче материала. Кроме

основного материала, возможно вводить

занимательный материал по орфографии,

пунктуации и т.д.

Примеры использования.

Объяснение нового материала.

Вариант 1.

1-й этап. Введение нового материала

(традиционные формы и методы). Параллельно с

объяснением идет составление опорного

конспекта.

а) Часть опорного конспекта, известная

учащимся, записывается на доске заранее;

б) конспект дополняется новыми понятиями

(записывается цветными мелом: например, зеленым —

новое, синим — примеры);

в) новые понятия учащиеся проговаривают хором,

отчетливо произнося каждый слог и соблюдая

правильное ударение; этот пункт записывается

учащимися в тетрадь;

г) рядом с каждым пунктом на опорном конспекте

указывается номер параграфа и страница, к

которой дети должны обратиться дома. Во время

записи конспекта у детей происходит не только

восприятие, но и осмысление нового.

2-й этап. Повторное объяснение

материала по составленному опорному конспекту. В

местах логических связок, в контрольных моментах

темы скорость речи уменьшается, выделяется

интонацией самое важное. Это позволяет охватить

несколькими фразами большие смысловые части,

дать возможность осмыслить тему целиком.

3-й этап. Ответы на вопросы детей по

отдельным моментам опорного конспекта.

Опорные конспекты в зависимости от содержания,

трудности теоретического материала, знакомого и

нового, могут строиться на одном уроке или

нескольких уроках.

Вариант 2.

На первых уроках изучения новой темы, после

знакомства с параграфом учебника и определения

объема знаний и умений, которые должны получить

учащиеся по теме, разграничения известной и

новой информации, которую необходимо усвоить,

составляем опорный конспект в отдельной

справочной тетради, разбив весь теоретический

материал на смысловые блоки. Теперь учебный

материал прочитывается ребятами еще раз, но уже

внимательно, по блокам, для извлечения главной

информации. Представленная в виде отдельных

условных обозначений, она постепенно заносится в

конспект. Для выразительности изображения мы

используем 3 цвета: зеленый для выделения новой

информации; красный в качестве сигнала

«внимание» — исключение, запомнить; синий —

для иллюстрации примерами, для всех остальных

обозначений.

Таким образом, учащиеся учатся составлять его

постепенно, с учетом закономерностей и

последовательности под руководством учителя.

При этом используются традиционные методы

объяснения материала: работа с учеником, слово

учителя, беседа, наблюдение, словарная работа с

новыми терминами.

После составления конспекта для формирования у

учащихся умения ориентироваться в нем, проверки

правильности и полноты записи в качестве образца

делается первичное озвучивание конспекта

учителем. На дом учащиеся получают задание еще

раз прочитать теоретический материал темы и

разобрать его по конспекту. На следующем уроке

используются различные формы работы с учащимися

по нахождению, восприятию, пониманию,

воспроизведению отдельных блоков и конспекта в

целом. Это беседы по вопросам, терминологический

диктант, блиц-опрос, индивидуальные ответы у

доски, парные взаимоопросы, повторение. Работа по

опорному конспекту включена в уроки по

закреплению темы, ее обобщению и завершается

уроками контроля и работы над ошибками. Такое

построение учебной деятельности учащихся

способствует тому, что ученик многократно, но без

специального заучивания проговаривает

отдельные правила и учится строить связный

рассказ на лингвистическую тему.

Применение опорных конспектов и схем на уроках

русского языка освобождает время для

закрепления новых знаний и развития умений, что

дает возможность увеличить объем практической

работы на уроке. Затраты времени на изучение

нового и составления конспекта уменьшаются, а на

тренировочные работы, закрепление и

систематизацию могут увеличиваться.

Виды домашних заданий с использованием конспекта,

алгоритма, схемы:

- анализ текста параграфов учебника и

сопоставление его с опорным конспектом; - выявление неясного, непонятного в конспекте и в

тексте параграфа, запись вопросов к учителю; - проговаривание изученного материала вслух

кому-либо по опорному конспекту; - создание самостоятельное опорного конспекта в

цвете (конспект может быть предложен для

обсуждения в классе); - выполнение практических упражнений с

использованием опорного конспекта

Памятка “Как работать с опорным конспектом

(алгоритмом, схемой) дома”.

- Внимательно ознакомься с конспектом. Попробуй

пересказать его содержание. - Подкрепи своими примерами каждое положение

конспекта. - Прочитай материал по учебнику, сопоставь

написанное в учебнике с конспектом (исправь

ошибки, если они есть). - Рассмотри конспект. Что нужно знать и уметь,

чтобы не делать ошибок на орфографическое

правило? Помог ли ответить на этот вопрос

конспект? - Если хочешь, сделай нужные тебе пометки в

конспекте. - Расскажи (вслух) связно теоретический материал

по опорному конспекту.

Знание опорного конспекта проверяется на

уроке. Учитель отвечает на вопросы учащихся по

опорному конспекту (кому, что непонятно?). Слабоуспевающим

учащимся для воспроизведения опорного конспекта

могут сначала предлагаться конспекты-тренажеры,

которые представляют собой тот же опорный

конспект, но с пропусками, куда дети должны

вставить нужное понятие.

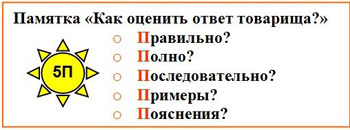

Учащийся рассказывает по домашнее задание.

Ответ обсуждается детьми либо комментируется

учителем. Оценка выставляется учителем. Дети

проговаривают домашнее задание в парах и

оценивают друг друга (при этом может быть

предложена памятка).

Закрепление материала с использованием

опорного конспекта, организация текущего

повторения материала на основе конспекта,

алгоритма, схемы возможно выстроить так:

1) проговаривание отдельных фрагментов, которые

вызвали затруднения у слабых учеников, сильными

учащимися;

2) проговаривание изученного материала в парах

по опорному конспекту;

3) коллективное выполнение языковых упражнений

по вопросам с целью закрепления логики

рассуждения по опорному конспекту.

Использование опорных конспектов, алгоритмов,

схем на уроках русского языка может быть полезно

в том числе и потому, что, как показывает опыт,

- ученики менее затрудняются в

ответах-сообщениях на лингвистическую тему; - контрольные работы по темам учащиеся выполняют

более успешно; - появляется устойчивый интерес к урокам

русского языка и литературы; - улучшается монологическая речь учащихся (в

особенности в научном стиле); - идет развитие творческой инициативы учащихся;

- формируются благоприятные

морально-психологические условия обучения; - система построения уроков способствует

развитию у детей логического мышления,

наблюдательности, внимания, восприятия, которые

создают фундамент для прочного овладения

грамотой.

Литература.

- Аркин И.И. Словесность по стрелкам и компасам.

//Русский язык и литература в средних учебных

заведениях. УССР. — 1990. — N 12. - Дашко Л.И. Наглядность при изучении русского

языка в 5-9 классах. — М., Просвещение, 1985. - Зельманова Л.М. Наглядность в преподавании

русского языка. — М., Просвещение, 1984. - Короткова Т.Г. “Инновации в преподавании

русского языка и литературы” - Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по

русскому языку. М., Просвещение, 1991. - Меженко Ю.С. Опорные конспекты по русскому

языку.-М., Педагогика, 1992. - Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку.

— М., Просвещение, 1983. - Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами

психолога. — М., Просвещение, 1987. - Шаталов В.Ф. Учить всех, учить каждого. — М.,

Педагогика, 1988. - Иллюстративный материал (примеры алгоритмов,

схем, конспектов) создан учителем-автором статьи

и активно используется в практике.

Библиографическое описание:

Калмыкова, Н. В. Опорный конспект как один из способов представления учебной информации / Н. В. Калмыкова, С. Ф. Петряева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 11.1 (91.1). — С. 53-58. — URL: https://moluch.ru/archive/91/19341/ (дата обращения: 28.05.2023).

На современном этапе перед профессиональным образованием остро стоит проблема повышения качества образования, которое в значительной степени определяется подготовленностью педагога к каждому занятию. Совершенствование технологий обучения, поиск и применение новых форм учебно-методического обеспечения учебного процесса является одной из важнейших составляющих развития высшей школы с учетом современных требований к качеству подготовки специалистов. Среди различных приемов решения проблемы качества учебно-методической деятельности педагога можно выделить разработку и использование опорного конспекта.

Методика разработки и применения опорного конспекта впервые предложена педагогом-новатором В. Ф. Шаталовым. Опорный сигнал по Шаталову — это «ассоциативный символ, который заменяет некое смысловое значение; он способен мгновенно восстановить в памяти известную и ранее понятую информацию». Под опорным конспектом понимается «системный набор опорных сигналов, структурно связанных между собой и представляющих собой наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей как взаимосвязанных элементов» [1].

Опорный конспект может быть представлен в виде наглядной схемы, где отражаются подлежащие усвоению элементы информации, установлены различные связи между ними, а также введены знаки, которые выступают в качестве сигналов, вызывающих в памяти основные явления, понятия или процессы. По определению С. А. Глазунова, опорный конспект — любая наглядная конструкция, которая состоит из элементов в виде схем, таблиц, знаков, символов, обозначений и т. д., расположенных определенным образом, и несущих определенную информацию [2]. Содержание опорного конспекта — информация, представленная в опорном конспекте. Текст опорного конспекта — совокупность обозначений, составляющих опорный конспект. Ключевые слова — понятия, содержащие смысловую основу опорного конспекта.

В педагогических справочниках даются следующее определения опорного конспекта:

— опорный конспект – система опорных сигналов в виде конспекта, представляющего собой наглядную конструкцию;

— опорный сигнал — элемент наглядности (схема, рисунок, чертеж, криптограмма), содержащий необходимую для запоминания учебную информацию, оформленную по правилам мнемоники (искусства запоминания);

— опорный сигнал – символ, вызывающий какие-либо ассоциации (знак, слово, рисунок и т. п.), заменяющий некое смысловое значение;

— опора – ориентированная основа действий, способов внешней организации внутренней мыслительной деятельности учащегося.

В. Ф. Шаталов рекомендует следующие этапы построения опорного конспекта:

1. Внимательно изучить учебный материал, вычленяя основные взаимосвязи и взаимозависимости смысловых частей текста.

2. Выделить главные мысли и расположить их в том порядке, в каком они представлены в тексте.

3. Выполнить черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги.

4. Преобразовать эти записи в опорные сигналы в виде отдельных слов, определенных знаков, рисунков, графиков.

5. Объедините сигналы в блоки.

6. Особым образом выделить блоки контурами и графически отобразите связи между ними.

7. Продумать способ кодирование (использование различного шрифта, цвета и т. д.).

Опорные сигналы должны быть максимально оригинальны, уникальны, не повторять друг друга. Основными требованиями к составлению опорного конспекта, по мнению В. Ф. Шаталова, являются: лаконичность, структурность, унификация, автономность блоков, использование привычных ассоциаций и стереотипов, непохожесть, простота. Рассмотрим подробнее содержание данных требований [1].

1. Лаконичность. Предусматривает ограниченное количество печатных знаков, не более 400. К ним относятся точка, цифра, стрелка, буква, но не слово, которое уже представляет собой опорный сигнал. В конспекте должно быть представлено лишь самое основное в этой теме, изложенное с помощью символов, схем, формул, ассоциаций.

2. Структурность предполагает построение материала укрупненными дидактическими единицами. Материал излагается цельными блоками (связками) и содержит 4–5 связок. Структура их расположения должна быть удобной и для запоминания, и для воспроизведения, и для проверки.

3. Смысловой акцент (рамки, отделения одного блока от другого, оригинальное расположение символов).

4. Требование унификации печатных знаков предполагает использование условных знаков, абревиатур, используемых при изучении конкретного предмета. Это могут быть знаки-символы для обозначения ключевых или часто повторяющихся слов.

5. Автономия обеспечивает возможность воспроизводить каждый блок в отдельности, который выражает законченную мысль. В то же время все блоки должны иметь между собой логическую связь.

6. Акцентирование. Главная идея опорного конспекта для лучшего запоминания может быть выделена рамками различных цветов, разными шрифтами, различными расположением.

7. Доступность воспроизведения. При построении опорного конспекта следует избегать вычурных шрифтов, сложных чертежей и оборотов речи. Буквенные обозначения сводятся до минимума.

8. Цветовая наглядность и образность предполагает разнообразие опорных конспектов и блоков по форме, структуре, графическому исполнению, цвету, поскольку одинаковость очень затрудняет заполнение.

Преимущество опорного конспекта заключается в следующем:

— освобождает студентов от утомительного механического записывания лекции под диктовку лектора;

— у лектора остается больше времени на диалог с аудиторией;

— студенты имеют возможность получения большего объема словесной и визуальной информации;

— появляется возможность активного участия студентов в процессе обучения через дискуссию и решение заданий опорного конспекта;

— позволяет контролировать процесс и качество усвоения студентами нового знания;

— использование схем и кодов при построении опорного конспекта позволяет упрощать сложные разделы, понятия, концепции изучаемых дисциплин;

— сокращаются затраты времени на изучение материала и увеличивается объем времени на практическую и аналитическую работу;

— приучает студентов практически использовать современные технологии интенсификации учебного процесса;

— приучает студентов к самостоятельной работе, учит выделять главное, сжимать текст, составлять опорные конспекты по изученным темам [3].

Значительный эффект при использовании опорных конспектов обеспечивает использование мультимедийной техники. Это позволяет значительно увеличить объем выносимого на лекцию материала и повысить эффективность чтения лекции в целом. Подготовка компьютерных презентаций учебного материала в виде опорных конспектов обеспечивают наиболее эффективные коммуникационные взаимодействия между преподавателями и студентами

На факультете промышленности и транспорта при чтении лекционных курсов по дисциплинам экономического цикла и цикла специальных дисциплин используется методика чтения мультимедийных лекций с применением опорного конспекта. Перед началом лекции студенты обеспечиваются основой конспекта, которая может включать рисунки, чертежи, таблицы, схемы, а также некоторый текстовый материал и процессе чтения лекции дополняют опорный конспект своими заметками и комментариями.

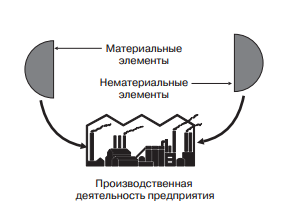

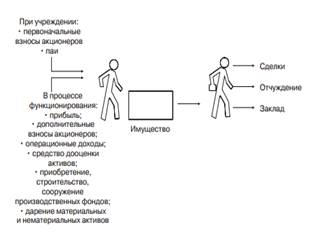

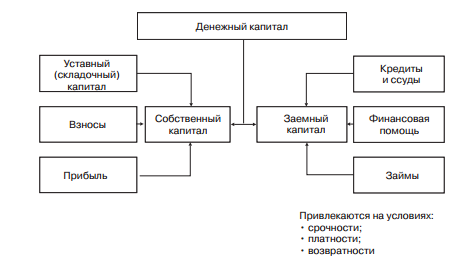

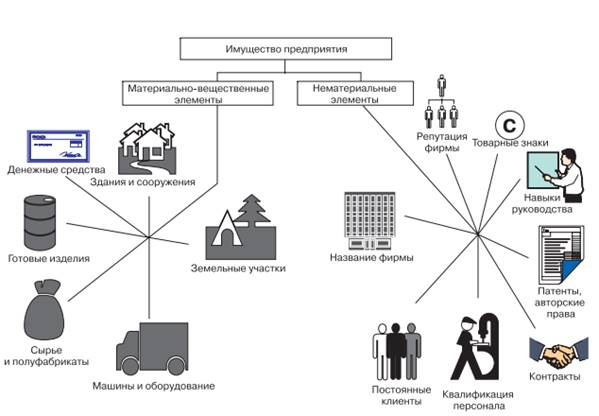

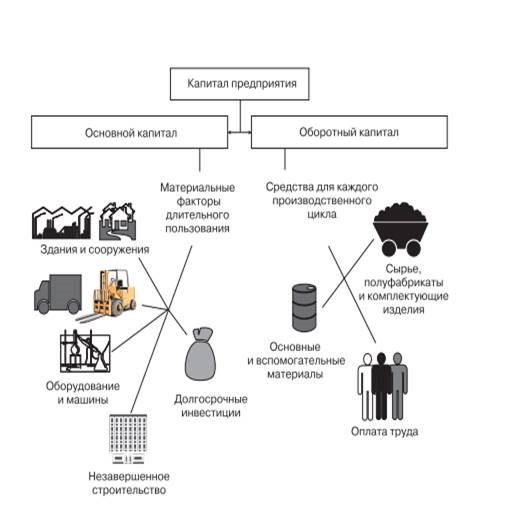

В качестве примера представлен мини-блок опорного конспекта при изучении темы «Имущество и капитал предприятия» по дисциплине «Экономика предприятия».

Рис. 1. Понятие имущества предприятия

Рис. 2. Формирование имущества предприятия

Рис. 3. Капитал предприятия

Рис. 4. Состав имущества предприятия

Рис. 5. Формы капитала предприятия

Рис. 6. Основной и оборотный капитал

Методику опорных конспектов в профессиональном образовании можно считать наиболее эффективной и для студентов и для педагогов. Используя опорные конспекты, преподаватель может выработать систему усвоения материала и сформировать творческую и активную личность. Система опорных конспектов интересна тем, что позволяет удачно сочетать новые подходы к обучению и устоявшиеся методические приемы традиционной системы. Неотъемлемой частью данной системы является рефлексия, как один из компонентов учебной деятельности обучающихся, что реально повышает уровень понимания и осмысления изучаемого материала.

Литература:

1. Шаталов, В. Ф. Учить всех, учить каждого / В. Ф. Шаталов // Педагогический поиск. — М., 1987. — С. 159–167.

2. Глазунов, С. А. Опорные конспекты как средство повышения качества образования. / Журнал Научные исследования в образовании, 2007. — № 3. — Режим доступаhttp://cyberleninka.ru/article/n/opornye-konspekty-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-obrazovaniya

3. Вяткина, И. М. Опорно-логические конспекты как средство формирования профессиональных компетенций учащихся на уроках электротехники. Фестиваль педагогических идей, 2014. — Режим доступа: http://festival.1september.ru/authors/

Основные термины (генерируются автоматически): опорный конспект, опорный сигнал, конспект, наглядная конструкция, блок, знак, некое смысловое значение, профессиональное образование, учебный материал, учебный процесс.