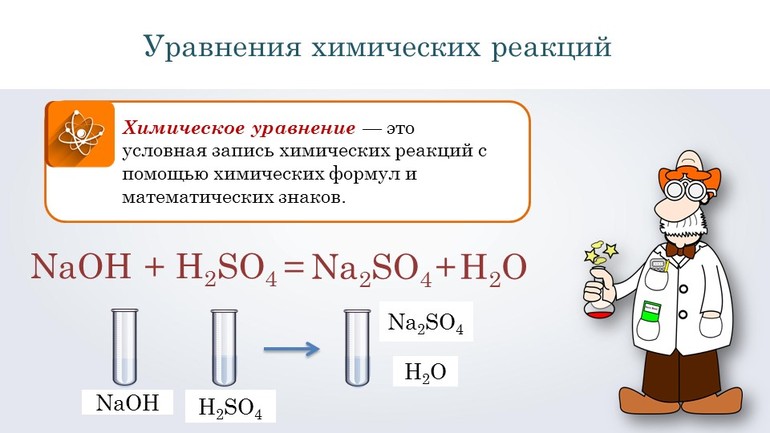

Как составить молекулярное уравнение реакции

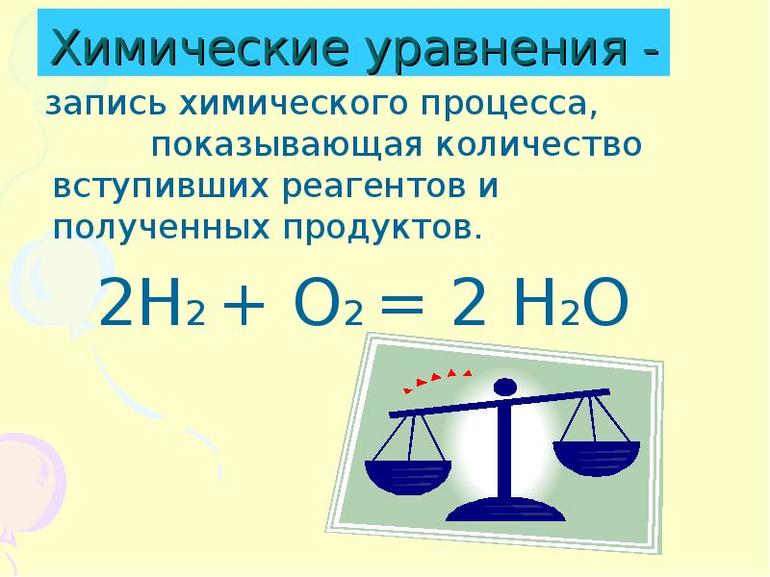

Химические реакции, то есть взаимодействия веществ, которые сопровождаются изменением их состава, можно описать молекулярными уравнениями. У некоторых может возникнуть вопрос: как же составить это молекулярное уравнение?

Инструкция

Реакция должна быть возможна, то есть ее протекание допустимо с точки зрения общеизвестных физических и химических законов. Например:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 – такая реакция между цинком и соляной кислотой возможна;

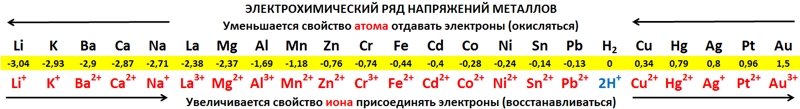

2Au + 6HCl = 2AuCl3 + 3H2 — а вот эта реакция между золотом и соляной кислотой невозможна, хотя и, цинк и золото – металлы. Причина в расположении цинка и золота в «электрохимическом ряду напряжений». Цинк располагается намного левее водорода, а золото, соответственно, намного правее.

В левой части уравнения записываются формулы веществ, вступающих в реакцию («исходные вещества»), а в правой части уравнения – формулы веществ, получающихся в результате реакции («продукты»).

Хотя речь идет об уравнениях, надо твердо запомнить: математическое правило «От перемены мест слагаемых сумма не меняется» здесь не действует. Иными словами, в молекулярном уравнении химической реакции ни в коем случае нельзя менять местами левую и правую часть. От этого совершенно изменится его смысл. Например:

AgNO3 + KBr = KNO3 + AgBr (осадок) — реакцию в таком виде записать можно, она протекает до конца, так как образуется малорастворимое вещество – бромистое серебро;

AgBr + KNO3 = AgNO3 + KBr — а вот в таком виде (хотя вы всего лишь поменяли местами левую и правую части) она не пойдет.

Коэффициенты необходимо подобрать так, чтобы количество атомов любого элемента в левой и правой частях было одинаковым. Например:

Na2SO4 + 2BaCl = 2NaCl + BaSO4.

Легко можно убедиться, что и в левой, и в правой части уравнения содержатся по два атома натрия, четыре атома кислорода, два атома бария, два атома хлора и одному атому серы.

Чтобы было легче составлять молекулярные уравнения реакций, надо сразу запомнить простое правило: реакция идет до конца, если хотя бы один из продуктов реакции покидает реакционную зону, то есть улетучивается в виде газа или выпадает в осадок, если является малорастворимым веществом. Например:

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2CO3.

Образующаяся угольная кислота (Н2СО3) настолько нестойкая, что практически мгновенно разлагается на углекислый газ и воду. Поэтому реакцию можно сразу же написать в конечном виде:

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2.

Войти на сайт

или

Забыли пароль?

Еще не зарегистрированы?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Как составлять ионные уравнения. Задача 31 на ЕГЭ по химии

Достаточно часто школьникам и студентам приходится составлять т. н. ионные уравнения реакций. В частности, именно этой теме посвящена задача 31, предлагаемая на ЕГЭ по химии. В данной статье мы подробно обсудим алгоритм написания кратких и полных ионных уравнений, разберем много примеров разного уровня сложности.

Зачем нужны ионные уравнения

Напомню, что при растворении многих веществ в воде (и не только в воде!) происходит процесс диссоциации — вещества распадаются на ионы. Например, молекулы HCl в водной среде диссоциируют на катионы водорода (H + , точнее, H 3 O + ) и анионы хлора (Cl — ). Бромид натрия (NaBr) находится в водном растворе не в виде молекул, а в виде гидратированных ионов Na + и Br — (кстати, в твердом бромиде натрия тоже присутствуют ионы).

Записывая «обычные» (молекулярные) уравнения, мы не учитываем, что в реакцию вступают не молекулы, а ионы. Вот, например, как выглядит уравнение реакции между соляной кислотой и гидроксидом натрия:

HCl + NaOH = NaCl + H 2 O. (1)

Разумеется, эта схема не совсем верно описывает процесс. Как мы уже сказали, в водном растворе практически нет молекул HCl, а есть ионы H + и Cl — . Так же обстоят дела и с NaOH. Правильнее было бы записать следующее:

H + + Cl — + Na + + OH — = Na + + Cl — + H 2 O. (2)

Это и есть полное ионное уравнение . Вместо «виртуальных» молекул мы видим частицы, которые реально присутствуют в растворе (катионы и анионы). Не будем пока останавливаться на вопросе, почему H 2 O мы записали в молекулярной форме. Чуть позже это будет объяснено. Как видите, нет ничего сложного: мы заменили молекулы ионами, которые образуются при их диссоциации.

Впрочем, даже полное ионное уравнение не является безупречным. Действительно, присмотритесь повнимательнее: и в левой, и в правой частях уравнения (2) присутствуют одинаковые частицы — катионы Na + и анионы Cl — . В процессе реакции эти ионы не изменяются. Зачем тогда они вообще нужны? Уберем их и получим краткое ионное уравнение:

H + + OH — = H 2 O. (3)

Как видите, все сводится к взаимодействию ионов H + и OH — c образованием воды (реакция нейтрализации).

Все, полное и краткое ионные уравнения записаны. Если бы мы решали задачу 31 на ЕГЭ по химии, то получили бы за нее максимальную оценку — 2 балла.

Итак, еще раз о терминологии:

- HCl + NaOH = NaCl + H 2 O — молекулярное уравнение («обычное» уравнения, схематично отражающее суть реакции);

- H + + Cl — + Na + + OH — = Na + + Cl — + H 2 O — полное ионное уравнение (видны реальные частицы, находящиеся в растворе);

- H + + OH — = H 2 O — краткое ионное уравнение (мы убрали весь «мусор» — частицы, которые не участвуют в процессе).

Алгоритм написания ионных уравнений

- Составляем молекулярное уравнение реакции.

- Все частицы, диссоциирующие в растворе в ощутимой степени, записываем в виде ионов; вещества, не склонные к диссоциации, оставляем «в виде молекул».

- Убираем из двух частей уравнения т. н. ионы-наблюдатели, т. е. частицы, которые не участвуют в процессе.

- Проверяем коэффициенты и получаем окончательный ответ — краткое ионное уравнение.

Пример 1 . Составьте полное и краткое ионные уравнения, описывающие взаимодействие водных растворов хлорида бария и сульфата натрия.

Решение . Будем действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. Составим сначала молекулярное уравнение. Хлорид бария и сульфат натрия — это две соли. Заглянем в раздел справочника «Свойства неорганических соединений». Видим, что соли могут взаимодействовать друг с другом, если в ходе реакции образуется осадок. Проверим:

BaCl 2 + Na 2 SO 4 = BaSO 4 ↓ + 2NaCl.

Таблица растворимости подсказывает нам, что BaSO 4 действительно не растворяется в воде (направленная вниз стрелка, напомню, символизирует, что данное вещество выпадает в осадок). Молекулярное уравнение готово, переходим к составлению полного ионного уравнения. Обе соли, присутствующие в левой части, записываем в ионной форме, а вот в правой части оставляем BaSO 4 в «молекулярной форме» (о причинах этого — чуть позже!) Получаем следующее:

Ba 2+ + 2Cl — + 2Na + + SO 4 2- = BaSO 4 ↓ + 2Cl — + 2Na + .

Осталось избавиться от балласта: убираем ионы-наблюдатели. В данном случае в процессе не участвуют катионы Na + и анионы Cl — . Стираем их и получаем краткое ионное уравнение:

Ba 2+ + SO 4 2- = BaSO 4 ↓.

А теперь поговорим подробнее о каждом шаге нашего алгоритма и разберем еще несколько примеров.

Как составить молекулярное уравнение реакции

Должен сразу вас разочаровать. В этом пункте не будет однозначных рецептов. Действительно, вряд ли можно рассчитывать, что я смогу разобрать здесь ВСЕ возможные уравнения реакций, которые могут встретиться вам на ЕГЭ или ОГЭ по химии.

Ваш помощник — раздел «Свойства неорганических соединений». Если вы хорошо знакомы с четырьмя базовыми классами неорганических веществ (оксиды, основания, кислоты, соли), если вам известны химические свойства этих классов и методы их получения, можете на 95% быть уверены в том, что у вас не будет проблем на экзамене с написанием молекулярных уравнений.

Оставшиеся 5% — это некоторые «специфические» реакции, которые мы не сможем перечислить. Не будем лить слез по поводу этих 5%, а вспомним лучше номенклатуру и химические свойства базовых классов неорганических веществ. Три задания для самостоятельной работы:

Упражнение 1 . Напишите молекулярные формулы следующих веществ: оксид фосфора (V), нитрат цезия, сульфат хрома (III), бромоводородная кислота, карбонат аммония, гидроксид свинца (II), фосфат стронция, кремниевая кислота. Если при выполнении задания у вас возникнут проблемы, обратитесь к разделу справочника «Названия кислот и солей».

Упражнение 2 . Дополните уравнения следующих реакций:

- KOH + H 2 SO 4 =

- H 3 PO 4 + Na 2 O=

- Ba(OH) 2 + CO 2 =

- NaOH + CuBr 2 =

- K 2 S + Hg(NO 3 ) 2 =

- Zn + FeCl 2 =

Упражнение 3 . Напишите молекулярные уравнения реакций (в водном растворе) между: а) карбонатом натрия и азотной кислотой, б) хлоридом никеля (II) и гидроксидом натрия, в) ортофосфорной кислотой и гидроксидом кальция, г) нитратом серебра и хлоридом калия, д) оксидом фосфора (V) и гидроксидом калия.

Искренне надеюсь, что у вас не возникло проблем с выполнением этих трех заданий. Если это не так, необходимо вернуться к теме «Химические свойства основных классов неорганических соединений».

Как превратить молекулярное уравнение в полное ионное уравнение

Начинается самое интересное. Мы должны понять, какие вещества следует записывать в виде ионов, а какие — оставить в «молекулярной форме». Придется запомнить следующее.

В виде ионов записывают:

- растворимые соли (подчеркиваю, только соли хорошо растворимые в воде);

- щелочи (напомню, что щелочами называют растворимые в воде основания, но не NH 4 OH);

- сильные кислоты (H 2 SO 4 , HNO 3 , HCl, HBr, HI, HClO 4 , HClO 3 , H 2 SeO 4 , . ).

Как видите, запомнить этот список совсем несложно: в него входят сильные кислоты и основания и все растворимые соли. Кстати, особо бдительным юным химикам, которых может возмутить тот факт, что сильные электролиты (нерастворимые соли) не вошли в этот перечень, могу сообщить следующее: НЕвключение нерастворимых солей в данный список вовсе не отвергает того, что они являются сильными электролитами.

Все остальные вещества должны присутствовать в ионных уравнениях в виде молекул. Тем требовательным читателям, которых не устраивает расплывчатый термин «все остальные вещества», и которые, следуя примеру героя известного фильма, требуют «огласить полный список» даю следующую информацию.

В виде молекул записывают:

- все нерастворимые соли;

- все слабые основания (включая нерастворимые гидроксиды, NH 4 OH и сходные с ним вещества);

- все слабые кислоты (H 2 СO 3 , HNO 2 , H 2 S, H 2 SiO 3 , HCN, HClO, практически все органические кислоты . );

- вообще, все слабые электролиты (включая воду. );

- оксиды (всех типов);

- все газообразные соединения (в частности, H 2 , CO 2 , SO 2 , H 2 S, CO);

- простые вещества (металлы и неметаллы);

- практически все органические соединения (исключение — растворимые в воде соли органических кислот).

Уф-ф, кажется, я ничего не забыл! Хотя проще, по-моему, все же запомнить список N 1. Из принципиально важного в списке N 2 еще раз отмечу воду.

Пример 2 . Составьте полное ионное уравнение, описывающие взаимодействие гидроксида меди (II) и соляной кислоты.

Решение . Начнем, естественно, с молекулярного уравнения. Гидроксид меди (II) — нерастворимое основание. Все нерастворимые основания реагируют с сильными кислотами с образованием соли и воды:

Cu(OH) 2 + 2HCl = CuCl 2 + 2H 2 O.

А теперь выясняем, какие вещества записывать в виде ионов, а какие — в виде молекул. Нам помогут приведенные выше списки. Гидроксид меди (II) — нерастворимое основание (см. таблицу растворимости), слабый электролит. Нерастворимые основания записывают в молекулярной форме. HCl — сильная кислота, в растворе практически полностью диссоциирует на ионы. CuCl 2 — растворимая соль. Записываем в ионной форме. Вода — только в виде молекул! Получаем полное ионное уравнение:

Сu(OH) 2 + 2H + + 2Cl — = Cu 2+ + 2Cl — + 2H 2 O.

Пример 3 . Составьте полное ионное уравнение реакции диоксида углерода с водным раствором NaOH.

Решение . Диоксид углерода — типичный кислотный оксид, NaOH — щелочь. При взаимодействии кислотных оксидов с водными растворами щелочей образуются соль и вода. Составляем молекулярное уравнение реакции (не забывайте, кстати, о коэффициентах):

CO 2 + 2NaOH = Na 2 CO 3 + H 2 O.

CO 2 — оксид, газообразное соединение; сохраняем молекулярную форму. NaOH — сильное основание (щелочь); записываем в виде ионов. Na 2 CO 3 — растворимая соль; пишем в виде ионов. Вода — слабый электролит, практически не диссоциирует; оставляем в молекулярной форме. Получаем следующее:

СO 2 + 2Na + + 2OH — = Na 2+ + CO 3 2- + H 2 O.

Пример 4 . Сульфид натрия в водном растворе реагирует с хлоридом цинка с образованием осадка. Составьте полное ионное уравнение данной реакции.

Решение . Сульфид натрия и хлорид цинка — это соли. При взаимодействии этих солей выпадает осадок сульфида цинка:

Na 2 S + ZnCl 2 = ZnS↓ + 2NaCl.

Я сразу запишу полное ионное уравнение, а вы самостоятельно проанализируете его:

2Na + + S 2- + Zn 2+ + 2Cl — = ZnS↓ + 2Na + + 2Cl — .

Предлагаю вам несколько заданий для самостоятельной работы и небольшой тест.

Упражнение 4 . Составьте молекулярные и полные ионные уравнения следующих реакций:

- NaOH + HNO 3 =

- H 2 SO 4 + MgO =

- Ca(NO 3 ) 2 + Na 3 PO 4 =

- CoBr 2 + Ca(OH) 2 =

Упражнение 5 . Напишите полные ионные уравнения, описывающие взаимодействие: а) оксида азота (V) с водным раствором гидроксида бария, б) раствора гидроксида цезия с иодоводородной кислотой, в) водных растворов сульфата меди и сульфида калия, г) гидроксида кальция и водного раствора нитрата железа (III).

В следующей части статьи мы научимся составлять краткие ионные уравнения и разберем большое количество примеров. Кроме того, мы обсудим специфические особенности задания 31, которое вам предстоит решать на ЕГЭ по химии.

Как составлять уравнения ионных реакций

Знания, необходимые для составления уравнений ионных реакций:

- умение отличать электролит от неэлектролита;

- умение составлять уравнения диссоциации электролитов;

- умение устанавливать значение зарядов ионов.

Таблица растворимости:

Таблица электрохимического ряда напряжений металлов:

В ионных уравнениях химические формулы веществ записывают в двух видах — в виде ионов, либо в виде молекул. Возникает естественный вопрос, — когда то или иное вещество надо записывать в виде иона или молекулы?

В виде ионов записывают формулы следующих веществ:

- сильные кислоты: H2SO4, HNO3, HI. ;

- сильные основания: KOH, NaOH, Ba(OH)2. ;

- растворимые в воде соли: KNO3, BaCl2, NaBr.

В виде молекул записывают формулы следующих веществ:

В случае, если среди продуктов реакции имеются нерастворимые или малорастворимые вещества (осадок), возле таких веществ ставят стрелку вниз (↓). Газообразные и летучие соединения соответственно обозначаются стрелкой, направленной вверх (↑).

Алгоритм составления уравнения ионных реакций

- Записать уравнение в молекулярной форме:

- В тех случаях, когда реакция идет не до конца, у продуктов реакции, выпадающих в осадок или выделяющихся в виде газа, ставят стрелку:

- Записывают уравнение в ионном виде для тех веществ, которые диссоциируют на ионы, с указанием их зарядов:

- Определяют наличие одинаковых ионов в левой и правой части уравнения — это ионы, не принимающие участия в реакции, поэтому, их можно убрать, такая форма записи ионного уравнения называется сокращенной:

- ионы водорода и металлов имеют положительный заряд;

- ионы гидроксония и кислотных остатков — отрицательный заряд;

- как правило, заряд иона численно равен валентности атома.

Составление молекулярных уравнений по ионным

Теперь рассмотрим обратную задачу — как составить молекулярное уравнение, если известно сокращенное ионное уравнение.

- Дано сокращенное ионное уравнение взаимодействия между фосфором и хлором:

- По таблице Растворимостей (см. выше) подбираем соответствующие вещества, содержащие нужный катион и анион — хлорид натрия (NaCl) и нитрат свинца (II) (Pb(NO3)2);

- Пишем формулы выбранных веществ, которые должны прореагировать:

- Пишем формулы получившихся в результате реакции веществ:

- Осталось расставить стехиометрические коэффициенты, чтобы уравнять кол-во вещества в левой и правой части уравнения:

Реакции обмена в водных растворах электролитов могут протекать до конца (необратимые реакции)) или же одновременно протекать в противоположных направлениях (обратимые реакции).

Условия протекания необратимых реакций:

- образование осадка;

- выделение газа;

- образование малодиссоциирующего вещества (например, воды).

В случае, если в растворе нет ионов, способных связаться между собой, реакция является обратимой, т.е., не протекает до конца.

Пример необратимой реакции с выпадением осадка был приведен выше — взаимодействие хлорида натрия и нитрата свинца (II).

Пример необратимой реакции с выделением газа — взаимодействие карбоната натрия и соляной кислоты:

Пример необратимой реакции с образованием воды — взаимодействие гидроксида калия и азотной кислоты:

Пример обратимой реакции взаимодействия слабого электролита (CH3COOH) и нерастворимого основания (Cu(OH)2):

Если в реакцию вступают сильные электролиты, не дающие в результате взаимодействия малорастворимых или малодиссоциирующих веществ, то такие реакции не протекают — в растворе образуется смесь ионов, которые никак не взаимодействуют друг с другом:

Левая и правая части уравнения содержат абсолютные одинаковые ионы, которые можно сократить, поэтому никакой реакции не происходит.

Если вам понравился сайт, будем благодарны за его популяризацию

Код кнопки:

Политика конфиденциальности Об авторе

Алгоритм составления ионно-молекулярных уравнений (ИМУ)

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах.

Тема «Ионные уравнения»

Обязательно используем для работы таблицу растворимости .

Слабые электролиты – нерастворимые ↓: основания, кислота H 2 SiO 3 , соли ;

— все оксиды , H 2 O.

Сильные электролиты – растворимые основания (щелочи), соли;

— кислоты H 2 SO 4 , HNO 3 , HCl, HBr, HI.

Некоторые вещества при получении распадаются, вместо них пишем две формулы продуктов распада: H 2 CO 3 = H 2 O + CO 2 ↑ H 2 SO 3 = H 2 O + SO 2 ↑

Помним, что при составлении формул веществ применяем правило:

формулы ионов – заряды ионов – индексы (делаем «крест-накрест», если нужно)

Все заряды ионов есть в таблице растворимости!

Алгоритм составления ионно-молекулярных уравнений (ИМУ)

правильно составляя формулы, и подбираем

2. Под каждой формулой пишем сильный или

слабый электролит, проверяя по табл.раств.

сил . сил . слаб . сил .

3. Составляем ИМУ: формулы сильных

электролитов делим на ионы (с ЗАРЯДАМИ!),

формулы слабых пишем целиком.

2Na + + SO 4 2- + Ba 2+ + 2Cl — = BaSO 4 ↓ + 2Na + + 2Cl —

это полное ионно-молекулярное уравнение (ИМУ)

4. Зачеркиваем формулы одинаковых ионов,

которые есть и в левой части ур-ия, и в правой.

2Na + + SO 4 2- + Ba 2+ + 2Cl — = BaSO 4 ↓ + 2Na + + 2Cl —

5. Переписываем оставшееся, ничего не теряя,

ни заряды, ни коэффициенты.

Определение возможности протекания реакции ионного обмена

II ) + гидроксид калия

2. Проверяем по табл.раств. другое сочетание ионов.

3. Если при этом получается одно

нерастворимое вещество (или вода, или газ),

4. Если оба вещества получаются растворимые,

реакция НЕ ИДЕТ. Знак = зачеркиваем,

формулы продуктов не пишем.

нитрат меди ( II ) + хлорид калия

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

- Сейчас обучается 945 человек из 80 регионов

Курс повышения квалификации

Инструменты онлайн-обучения на примере программ Zoom, Skype, Microsoft Teams, Bandicam

- Курс добавлен 31.01.2022

- Сейчас обучается 25 человек из 16 регионов

Курс повышения квалификации

Педагогическая деятельность в контексте профессионального стандарта педагога и ФГОС

- Сейчас обучается 40 человек из 24 регионов

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Дистанционные курсы для педагогов

«Взбодрись! Нейрогимнастика для успешной учёбы и комфортной жизни»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 592 335 материалов в базе

Материал подходит для УМК

«Химия», Габриелян О.С.

§ 38. Ионные уравнения

Самые массовые международные дистанционные

Школьные Инфоконкурсы 2022

33 конкурса для учеников 1–11 классов и дошкольников от проекта «Инфоурок»

«Психологические методы развития навыков эффективного общения и чтения на английском языке у младших школьников»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Другие материалы

- 07.09.2020

- 281

- 3

- 05.09.2020

- 684

- 21

- 04.06.2020

- 226

- 2

- 12.04.2020

- 295

- 1

- 23.02.2020

- 772

- 28

- 11.02.2020

- 533

- 7

- 04.02.2020

- 1092

- 67

- 15.11.2019

- 311

- 4

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Добавить в избранное

- 07.10.2020 1334

- DOCX 19.6 кбайт

- 11 скачиваний

- Оцените материал:

Настоящий материал опубликован пользователем Андреева Ирина Ивановна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Автор материала

- На сайте: 1 год и 4 месяца

- Подписчики: 0

- Всего просмотров: 3277

- Всего материалов: 6

Московский институт профессиональной

переподготовки и повышения

квалификации педагогов

Дистанционные курсы

для педагогов

663 курса от 690 рублей

Выбрать курс со скидкой

Выдаём документы

установленного образца!

Учителя о ЕГЭ: секреты успешной подготовки

Время чтения: 11 минут

В ростовских школах рассматривают гибридный формат обучения с учетом эвакуированных

Время чтения: 1 минута

Новые курсы: функциональная грамотность, ФГОС НОО, инклюзивное обучение и другие

Время чтения: 15 минут

Приемная кампания в вузах начнется 20 июня

Время чтения: 1 минута

В приграничных пунктах Брянской области на день приостановили занятия в школах

Время чтения: 0 минут

Курские власти перевели на дистант школьников в районах на границе с Украиной

Время чтения: 1 минута

В Белгородской области отменяют занятия в школах и детсадах на границе с Украиной

Время чтения: 0 минут

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

http://prosto-o-slognom.ru/chimia/04_uravnenie_ionnoj_reaktsii.html

http://infourok.ru/algoritm-sostavleniya-ionno-molekulyarnyh-uravnenij-imu-4475371.html

Составление молекулярных уравнений по ионно-молекулярным

Чтобы составить

молекулярное уравнение по сокращенному

ионно-молекулярному, необходимо

определить, какой сильный электролит

соответствует каждому иону, так как

ионы – это остатки сильных электролитов.

Пример.

Составьте по два молекулярных уравнения,

которые выражаются следующим

ионно-молекулярным уравнением:

Zn2+

+ CO32–

= ZnCO3

Решение.

При составлении молекулярных уравнений

следует подобрать к ионам Zn2+

и СО32–

сильные электролиты:

Zn2+:

растворимые соли ZnSO4,

ZnCl2,

Zn(NO3)2;

CO32–:

растворимые

соли

Na2CO3,

K2CO3,

(NH4)2CO3.

ZnSO4

+ Na2CO3

= ZnCO3

+ Na2SO4

ZnCl2

+ (NH4)2CO3

= ZnCO3

+ 2NH4Cl

5.3. Гидролиз солей Ионное произведение воды. Водородный показатель

Вода слабо диссоциирует

на ионы Н+

и ОН–:

Н2О

Н+

+ ОН–

При диссоциации

абсолютно чистой воды концентрации Н+

и ОН–

равны. Концентрацию ионов выражают в

моль/л. Установлено, что при 298 К

Н+

= ОН–

= 10–7

моль/л.

Произведение Н+

• ОН–

называется ионным

произведением воды

и численно равно 10–14

при 298 К.

Кв

= Н+

• ОН–

= 10–14

В кислом растворе

Н+>10–7

моль/л, ОН–<10–7

моль/л.

В щелочном растворе

Н+<10–7

моль/л, ОН–>10–7

моль/л.

Для характеристики

среды, кислотности, щелочности введено

понятие водородного

показателя рН,

который равен отрицательному десятичному

логарифму концентрации ионов водорода

рН = -lg[H+]

В нейтральном растворе

рН=7;

в кислых растворах

рН<7;

в щелочных растворах

рН>7.

рОН – гидроксильный

показатель, он равен

рОН = -lg[OH–]

рН + рОН = 14

Реакцию среды на

практике можно определить при помощи

кислотно-основных индикаторов, которые

меняют свой цвет в зависимости от рН

раствора. К наиболее распространенным

относятся лакмус, фенолфталеин и

метилоранж.

Окраска индикаторов

в различных средах

|

Индикатор |

Цвет |

||

|

в |

в |

в |

|

|

Метилоранж |

красный |

оранжевый |

желтый |

|

Фенолфталеин |

бесцветный |

бесцветный |

малиновый |

|

Лакмус |

красный |

фиолетовый |

синий |

Типы гидролиза солей

Химическое взаимодействие

ионов соли с ионами воды, приводящее к

образованию слабого электролита и

сопровождающееся изменением рН раствора,

называется гидролизом

солей.

Любую соль можно

представить как продукт взаимодействия

кислоты и основания. Тип гидролиза соли

зависит от природы основания и кислоты,

образующих соль. Возможны 3 типа гидролиза

солей.

Гидролиз по аниону

идет, если соль образована катионом

сильного основания и анионом слабой

кислоты.

Например, соль СН3СООNa

образована сильным основанием NaOH и

слабой одноосновной кислотой СН3СООН.

Гидролизу подвергается ион слабого

электролита СН3СОО–.

Ионно-молекулярное

уравнение гидролиза соли:

СН3СОО–

+ НОН

СН3СООН

+ ОН–

Ионы Н+

воды связываются с анионами СН3СОО–

в слабый электролит СН3СООН,

ионы ОН–

накапливаются в растворе, создавая

щелочную среду (рН>7).

Молекулярное уравнение

гидролиза соли:

CH3COONa

+ H2O

CH3COOH

+ NaOH

Гидролиз солей

многоосновных кислот протекает по

стадиям, образуя в качестве промежуточных

продуктов кислые соли.

Например, соль K2S

образована сильным основанием КОН и

слабой двухосновной кислотой H2S.

Гидролиз этой соли протекает в две

стадии.

1 стадия:

S2–

+ HOH

HS–

+ OH–

K2S

+ H2O

KHS + KOH

2 стадия:

HS-–

+ HOH

H2S

+ OH–

KHS

+ H2O

H2S

+ KOH

Реакция среды щелочная

(pH>7),

т.к. в растворе накапливаются ОН–-ионы.

Гидролиз соли идет тем сильнее, чем

меньше константа диссоциации образующейся

при гидролизе слабой кислоты (табл.3).

Таким образом, водные растворы солей,

образованных сильным основанием и

слабой кислотой, характеризуются

щелочной реакцией среды.

Гидролиз по катиону

идет, если соль образована катионом

слабого основания и анионом сильной

кислоты. Например, соль CuSO4

образована слабым двухкислотным

основанием Cu(OH)2

и сильной кислотой H2SO4.

Гидролиз идет по катиону Cu2+

и протекает в две стадии с образованием

в качестве промежуточного продукта

основной соли.

1 стадия: Cu2+

+ HOH

CuOH+

+ H+

2CuSO4

+ 2H2O

(CuOH)2SO4

+ H2SO4

2 стадия:

CuOH+

+ HOH

Cu(OH)2

+ H+

(CuOH)2SO4

+ 2H2O

2Cu(OH)2

+ H2SO4

Ионы водорода Н+

накапливаются в растворе, создавая

кислую среду (рН<7). Чем меньше константа

диссоциации образующегося при гидролизе

основания, тем сильнее идет гидролиз.

Таким образом, водные

растворы солей, образованных слабым

основанием и сильной кислотой,

характеризуются кислой реакцией среды.

Гидролиз по катиону

и аниону идет,

если соль образована катионом слабого

основания и анионом слабой кислоты.

Например, соль CH3COONH4

образована слабым основанием NH4OH

и слабой кислотой СН3СООН.

Гидролиз идет по катиону NH4+

и аниону СН3СОО–:

NH4+

+ CH3COO–

+ HOH

NH4OH

+ CH3COOH

Водные растворы такого

типа солей, в зависимости от степени

диссоциации образующихся слабых

электролитов имеют нейтральную,

слабокислую или слабощелочную среду.

При смешивании растворов

солей, например CrCl3

и Na2S

каждая из солей гидролизуется необратимо

до конца с образованием слабого основания

и слабой кислоты.

Гидролиз соли CrCl3

идет по катиону:

Cr3+

+ HOH

CrOH2+

+ H+

Гидролиз соли Na2S

идет по аниону:

S2–

+ HOH

HS–

+ OH–

При смешивании растворов

солей CrCl3

и Na2S

происходит взаимное усиление гидролиза

каждой из солей, так как ионы Н+

и ОН–

образуют слабый электролит Н2О

и ионное равновесие каждой соли смещается

в сторону образования конечных продуктов:

гидроксида хрома Cr(OH)3

и сероводородной кислоты H2S.

Ионно-молекулярное

уравнение совместного гидролиза солей:

2Cr3+

+ 3S2–

+ 6H2O

= 2Cr(OH)3

+ 3H2S

Молекулярное

уравнение:

2CrCl3

+ 3Na2S

+ 6H2O

= 2Cr(OH)3

+ 3H2S

+ 6NaCl

Соли,

образованные катионами сильных оснований

и анионами сильных кислот, гидролизу

не подвергаются, так как ни один из ионов

соли не образует с ионами Н+

и ОН–

воды слабых электролитов. Водные растворы

таких солей имеют нейтральную среду.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Основные термины и понятия

Составление уравнений химических реакций невозможно без знания определённых обозначений, показывающих, как проходит реакция. Объединение атомов, имеющих одинаковый ядерный заряд, называют химическим элементом. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. Первые совпадают с числом атомного номера элемента, а значение вторых может варьироваться. Простейшими веществами называют элементы, состоящие из однотипных атомов.

Любой химический элемент описывается с помощью символов, условно обозначающих структуру веществ. Формулы являются неотъемлемой частью языка науки. Именно на их основе составляют уравнения и схемы. По своей сути они отражают количественный и качественный состав элементов. Например, запись HNO3 сообщает, что в соединении содержится одна молекула азотной кислоты, а оно само состоит из водорода, азота и кислорода. При этом в состав одного моля азотной кислоты входит по одному атому водорода и азота и 3 кислорода.

Символика элементов, условное обозначение, представляет собой химический язык. В значке содержится информация о названии, массовом числе и порядковом номере. Международное обозначение принято, согласно периодической таблице Менделеева, разработанной в начале 1870 года.

Взаимодействующие между собой вещества называются реагентами, а образующиеся в процессе реакции — продуктами. Составление и решение химических уравнений фактически сводится к определению результатов реакций, поэтому просто знать формулы веществ мало, нужно ещё уметь подбирать коэффициенты. Располагаются они перед формулой и указывают на количество молекул или атомов, принимающих участие в процессе. С правой стороны от химического вещества ставится индекс, указывающий место элемента в системе.

Записывают уравнения в виде цепочки, в которой указываются все стадии превращения вещества начиная с левой части. Вначале пишут формулы элементов в исходном состоянии, а затем последовательно их преобразование.

Виды химических реакций

Химические явления характеризуются тем, что из двух и более элементов образуются новые вещества. Уравнения описывают эти процессы. Впервые с объяснениями протекания реакций знакомят в восьмом классе средней образовательной школы на уроках неорганической химии. Ученикам демонстрируют опыты, в которых явно наблюдаются различия в протекании реакций.

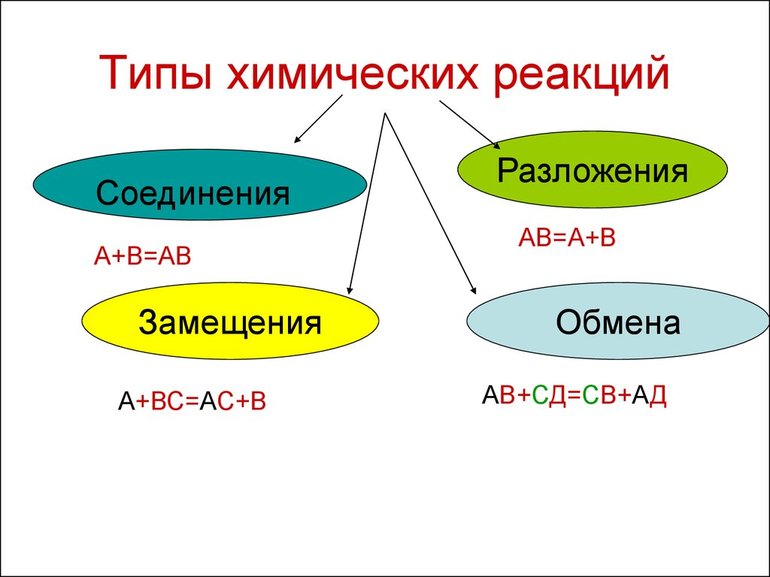

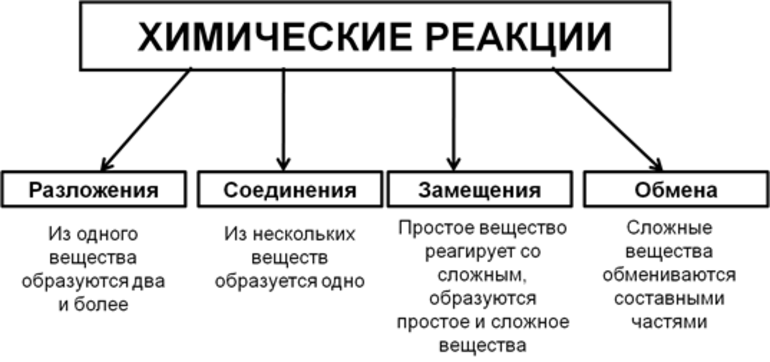

Всего существует 4 типа химического взаимодействия веществ:

- Соединение. В реакцию могут вступать 2 простых вещества: металл и неметалл или неметалл и неметалл. Например, алюминий с серой образуют сульфид алюминия. Кислород, взаимодействуя с водородом, превращается в воду. Объединятся могут 2 оксида с растворимым основанием, как оксид кальция с водой: CaO + H2O = Ca (OH)2 или основной оксид с кислотным: CaO + SO3 = CaSO4.

- Разложение. Это процесс обратный реакции соединения: было одно вещество, а стало несколько. Например, при пропускании электрического тока через воду получается водород и кислород, а при нагревании известняка 2 оксида: CaCO3 = CaO + CO2.

- Замещение. В реакцию вступают 2 элемента. Один из них простой, а второй сложный. В итоге образуются 2 новых соединения, при котором атом простого вещества заменяет сложный, как бы вытесняя его. Условие протекания процесса: простое вещество должно быть более активным, чем сложное. Например, Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2. Величину активности можно узнать из таблицы ряда электрохимических напряжений.

- Обмен. В этом случае между собой реагируют 2 сложных элемента, обменивающиеся своими составными частями. Условием осуществления такого типа реакции является обязательное образование воды, газа или осадка. Например, CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O. Чтобы узнать, смогут ли вещества прореагировать, используют таблицу растворимости.

Основными признаками химических реакций является изменение цвета, выделение газа или образование осадка. Различают их по числу веществ, вступивших в реакцию и образовавшихся продуктов. Правильное определение типа реакции особо важно при составлении химических уравнений, а также определения свойств и возможностей веществ.

Окислительно-восстановительный процесс

Составление большинства реакций сводится к подбору коэффициентов. Но при этом могут возникнуть трудности с установлением равновесия, согласно закону сохранения массы веществ. Чаще всего такая ситуация возникает при решении заданий, связанных с расстановкой количества атомов в уравнениях окислительно-восстановительных процессов.

Под ними принято понимать превращения, протекающие с изменением степени окисления элементов. При окислении происходит процесс передачи атомом электронов, сопровождающийся приобретением им положительного заряда или ионом, после чего он становится нейтральным. При этом также происходит процесс восстановления, связанный с присоединением элементарных частиц атомом.

Для составления уравнений необходимо определить восстановитель, окислитель и число участвующих в реакции электронов. Коэффициенты же подбирают с помощью метода электронно-ионного баланса (полуреакций). Его суть состоит в установлении равенства путём уравнивания количества электронов, отдаваемых одним элементом и принимаемым другим.

Классический алгоритм

В основе решения задач этим методом — закон сохранения массы. Согласно ему, совокупная масса элементов до реакции и после остаётся неизменной. Другими словами, происходит перегруппировка частиц. Если рассматривать решение химического уравнения поэтапно, оно будет состоять из трёх шагов:

- Написания формул элементов, вступающих в реакцию с левой стороны.

- Указания справа формулы образующихся веществ.

- Уравнивания числа атомов с добавлением коэффициентов.

Перед тем как переходить к сложным соединениям, лучше всего потренироваться на простых. Например, нужно составить уравнение, описывающее взаимодействие двух сложных веществ: гидроксида натрия и серной кислоты. При таком соединении образуется сульфат натрия и вода.

Согласно алгоритму, в левой части уравнения необходимо записать реагенты, а в правой продукты реакции: NaOH + H2SO 4 → Na 2SO4 + H2O. Теперь следует уравнять коэффициенты. Начинают с первого элемента. В примере это натрий. В правой части содержится 2 его атома, а в левой один, поэтому необходимо возле реагента поставить цифру 2. Затем нужно уровнять водород. В результате получится выражение: 2 NaOH + H2SO 4 → Na2 SO4 +2H2O.

Ещё одним наглядным примером является процесс реакции тринитротолуола с кислородом. При их взаимодействии образуется: C7H5N3O6 + O2 → CO2 + H2O + N2. Исходя из того, что слева находится нечётное число атомов H и N, а справа чётное, нужно их уравнять: 2C7H5N3O6 + O2 → CO2 + H2O + N2.

Теперь становится понятным, что 14 и 10 атомов углерода и водорода должны образовать 14 долей диоксида и 5 молекул воды. При этом 6 атомов азота превратятся в 3. Итоговое уравнение будет выглядеть как 2C7H5N3O6 + 10,5O2 → 14CO2 + 5H2O + 3N2.

Перед тем как начинать тренировку по составлению уравнений, следует научиться расставлять валентность. Это параметр, равный числу соединившихся атомов каждого элемента. Фактически это способность к соединению. Например, в формуле NH3 валентность атома азота равна 3, а водорода 1.

Решение методом полуреакций

Алгоритм для решения примеров химических уравнений проще рассмотреть на конкретном задании. Пускай необходимо описать процесс окисления пирита азотной кислоты с малой концентрацией: FeS2 + HNO3. Решать этот пример необходимо в следующей последовательности:

- Определить продукты реакции. Так как кислота является сильным окислителем, сера получит максимальную степень оксидации S6+, а железо Fe3+. HNO3 может восстановиться до одного из двух состояний NO2 или NO.

- Исходя из состава ионов и правила, что вещества, переходящие в газовую форму или плохо растворимые, записываются в молекулярном виде, верным будет записать: FeS2 — Fe3+ + 2SO2−4. Гидролизом можно пренебречь.

- В записи уравнивают кислород. Для этого в левую часть добавляют 8 молекул воды, а в правую 16 ионов водорода: FeS2 + 8H20 — Fe3+ + 2SO2−4 + 16H+. Так как заряда в левой части нет, а в правой он равный +15, то серное железо должно будет отдать 15 электронов. Значит, уравнение примет вид: FeS2 + 8H20 — 15e → Fe3+ + 2SO2−4 + 16H+.

- Теперь переходят к реакции восстановления нитрата иона: NO-3 →NO. Для её составления нужно отнять у оксида азота 2 атома кислорода. Делают это путём прибавления к левой части 4 ионов водорода, а правой — 2 молекул воды. В итоге получится: NO-3 + 4H+ → NO + 2H2O.

- Полученную формулу уравнивают добавлением к левой части 3 электронов: NO-3 + 4H+ 3e → NO + 2H2O.

- Объединяют найденные выражения и записывают результат: FeS2 + 8H20 + 5NO-3 + 20H+ → Fe3+ + 2SO2−4 + 16H+ + 5NO + 10H2O.

-

Уравнение можно сократить на 16H+ и 8H2O. В итоге получится сокращённое выражение окислительно-восстановительной реакции: FeS2 + 5NO—3 + 4 H+ = Fe3+ + 2SO2-4 + 5NO + 2H2O.

- Добавив в обе части нужное количество ионов, записывают молекулярное уравнение: FeS2 + 8HNO3 = Fe (NO 3) 3 + 2H2SO4 + 5NO + 2H2O.

Такой алгоритм считается классическим, но для упрощения понимания лучше использовать способ электронного баланса. Процесс восстановления переписывают как N5+ + 3e → N2+. Степень же окисления составить сложнее. Сере нужно приписать степень 2+ и учесть, что на 1 атом железа приходится 2 атома серы: FeS2 → Fe3++ 2S6+. Запись общего баланса будет выглядеть: FeS2 + 5N5+ = Fe3+ + 2S6+ + 5N2+.

Пять молекул потратятся на окисление серного железа, а ещё 3 на образование Fe (NO3)3. После уравнения двух сторон запись реакции примет вид, аналогичный полученному с использованием предыдущего метода.

Использование онлайн-расчёта

Простые уравнения решать самостоятельно довольно просто. Но состоящие из сложных веществ могут вызвать трудности даже у опытных химиков. Чтобы получить точную формулу и не подбирать вручную коэффициенты, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. При этом их использовать сможет даже пользователь, не особо разбирающийся в науке.

Чтобы расстановка коэффициентов в химических уравнениях онлайн происходила автоматически, нужно лишь подключение к интернету и исходные данные. Система самостоятельно вычислит продукты реакции и уравняет обе стороны формулы. Интересной особенностью таких сайтов является не только быстрый и правильный расчёт, но и описание правил с алгоритмами, по которому выполняются действия.

После загрузки калькулятора в веб-обозревателе единственное, что требуется от пользователя — правильно ввести реагенты в специальные формы латинскими буквами и нажать кнопку «Уравнять». Иногда возникает ситуация, когда запись сделана верно, но коэффициенты не расставляются. Это происходит, если суммы в уравнении могут быть подсчитаны разными способами. Характерно это для реакций окисления. В таком случае нужно заменить фрагменты молекул на любой произвольный символ. Таким способом можно не только рассчитать непонятное уравнение, но и выполнить проверку своих вычислений.

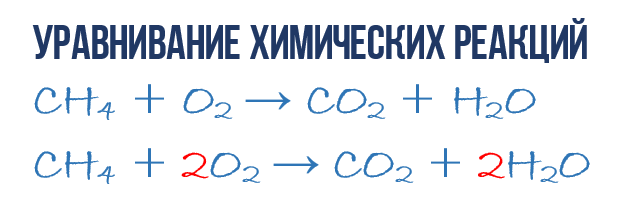

В уроке 13 «Составление химических уравнений» из курса «Химия для чайников» рассмотрим для чего нужны химические уравнения; научимся уравнивать химические реакции, путем правильной расстановки коэффициентов. Данный урок потребует от вас знания химических основ из прошлых уроков. Обязательно прочитайте об элементном анализе, где подробно рассмотрены эмпирические формулы и анализ химических веществ.

Содержание

- Химическое уравнение

- Уравнивание химических реакций

- Коэффициенты в уравнениях химических реакций

Химическое уравнение

В результате реакции горения метана CH4 в кислороде O2 образуются диоксид углерода CO2 и вода H2O. Эта реакция может быть описана химическим уравнением:

- CH4 + O2 → CO2 + H2O (1)

Попробуем извлечь из химического уравнения больше сведений, чем просто указание продуктов и реагентов реакции. Химичекое уравнение (1) является НЕполным и потому не дает никаких сведений о том, сколько молекул O2 расходуется в расчете на 1 молекулу CH4 и сколько молекул CO2 и H2O получается в результате. Но если записать перед соответствующими молекулярными формулами численные коэффициенты, которые укажут сколько молекул каждого сорта принимает участие в реакции, то мы получим полное химическое уравнение реакции.

Для того, чтобы завершить составление химического уравнения (1), нужно помнить одно простое правило: в левой и правой частях уравнения должно присутствовать одинаковое число атомов каждого сорта, поскольку в ходе химической реакции не возникает новых атомов и не происходит уничтожение имевшихся. Данное правило основывается на законе сохранения массы, который мы рассмотрели в начале главы.

Уравнивание химических реакций

Уравнивание химических реакций нужно для того, чтобы из простого химического уравнения получить полное. Итак, перейдем к непосредственному уравниванию реакции (1): еще раз взгляните на химическое уравнение, в точности на атомы и молекулы в правой и левой части. Нетрудно заметить, что в реакции участвуют атомы трех сортов: углерод C, водород H и кислород O. Давайте подсчитаем и сравним количество атомов каждого сорта в правой и левой части химического уравнения.

Начнем с углерода. В левой части один атом С входит в состав молекулы CH4, а в правой части один атом С входит в состав CO2. Таким образом в левой и в правой части количество атомов углерода совпадает, поэтому его мы оставляем в покое. Но для наглядности поставим коэффициент 1 перед молекулами с углеродом, хоть это и не обязательно:

- 1CH4 + O2 → 1CO2 + H2O (2)

Затем переходим к подсчету атомов водорода H. В левой части присутствуют 4 атома H (в количественном смысле H4 = 4H) в составе молекулы CH4, а в правой – всего 2 атома H в составе молекулы H2O, что в два раза меньше чем в левой части химического уравнения (2). Будем уравнивать! Для этого поставим коэффициент 2 перед молекулой H2O. Вот теперь у нас и в реагентах и в продуктах будет по 4 молекулы водорода H:

- 1CH4 + O2 → 1CO2 + 2H2O (3)

Обратите свое внимание, что коэффициент 2, который мы записали перед молекулой воды H2O для уравнивания водорода H, увеличивает в 2 раза все атомы, входящие в ее состав, т.е 2H2O означает 4H и 2O. Ладно, с этим вроде бы разобрались, осталось подсчитать и сравнить количество атомов кислорода O в химическом уравнении (3). Сразу бросается в глаза, что в левой части атомов O ровно в 2 раза меньше чем в правой. Теперь-то вы уже и сами умеете уравнивать химические уравнения, поэтому сразу запишу финальный результат:

- 1CH4 + 2O2 → 1CO2 + 2H2O или СH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (4)

Как видите, уравнивание химических реакций не такая уж и мудреная штука, и важна здесь не химия, а математика. Уравнение (4) называется полным уравнением химической реакции, потому что в нем соблюдается закон сохранения массы, т.е. число атомов каждого сорта, вступающих в реакцию, точно совпадает с числом атомов данного сорта по завершении реакции. В каждой части этого полного химического уравнения содержится по 1 атому углерода, по 4 атома водорода и по 4 атома кислорода. Однако стоит понимать пару важных моментов: химическая реакция — это сложная последовательность отдельных промежуточных стадий, и потому нельзя к примеру истолковывать уравнение (4) в том смысле, что 1 молекула метана должна одновременно столкнуться с 2 молекулами кислорода. Процессы происходящие при образовании продуктов реакции гораздо сложнее. Второй момент: полное уравнение реакции ничего не говорит нам о ее молекулярном механизме, т.е о последовательности событий, которые происходят на молекулярном уровне при ее протекании.

Коэффициенты в уравнениях химических реакций

Еще один наглядный пример того, как правильно расставить коэффициенты в уравнениях химических реакций: Тринитротолуол (ТНТ) C7H5N3O6 энергично соединяется с кислородом, образуя H2O, CO2 и N2. Запишем уравнение реакции, которое будем уравнивать:

- C7H5N3O6 + O2 → CO2 + H2O + N2 (5)

Проще составлять полное уравнение, исходя из двух молекул ТНТ, так как в левой части содержится нечетное число атомов водорода и азота, а в правой — четное:

- 2C7H5N3O6 + O2 → CO2 + H2O + N2 (6)

Тогда ясно, что 14 атомов углерода, 10 атомов водорода и 6 атомов азота должны превратиться в 14 молекул диоксида углерода, 5 молекул воды и 3 молекулы азота:

- 2C7H5N3O6 + O2 → 14CO2 + 5H2O + 3N2 (7)

Теперь в обеих частях содержится одинаковое число всех атомов, кроме кислорода. Из 33 атомов кислорода, имеющихся в правой части уравнения, 12 поставляются двумя исходными молекулами ТНТ, а остальные 21 должны быть поставлены 10,5 молекулами O2. Таким образом полное химическое уравнение будет иметь вид:

- 2C7H5N3O6 + 10,5O2 → 14CO2 + 5H2O + 3N2 (8)

Можно умножить обе части на 2 и избавиться от нецелочисленного коэффициента 10,5:

- 4C7H5N3O6 + 21O2 → 28CO2 + 10H2O + 6N2 (9)

Но этого можно и не делать, поскольку все коэффициенты уравнения не обязательно должны быть целочисленными. Правильнее даже составить уравнение, исходя из одной молекулы ТНТ:

- C7H5N3O6 + 5,25O2 → 7CO2 + 2,5H2O + 1,5N2 (10)

Полное химическое уравнение (9) несет в себе много информации. Прежде всего оно указывает исходные вещества — реагенты, а также продукты реакции. Кроме того, оно показывает, что в ходе реакции индивидуально сохраняются все атомы каждого сорта. Если умножить обе части уравнения (9) на число Авогадро NA=6,022·1023, мы сможем утверждать, что 4 моля ТНТ реагируют с 21 молями O2 с образованием 28 молей CO2, 10 молей H2O и 6 молей N2.

Есть еще одна фишка. При помощи таблицы Менделеева определяем молекулярные массы всех этих веществ:

- C7H5N3O6 = 227,13 г/моль

- O2 = 31,999 г/моль

- CO2 = 44,010 г/моль

- H2O = 18,015 г/моль

- N2 = 28,013 г/моль

Теперь уравнение 9 укажет еще, что 4·227,13 г = 908,52 г ТНТ требуют для осуществления полной реакции 21·31,999 г = 671,98 г кислорода и в результате образуется 28·44,010 г = 1232,3 г CO2, 10·18,015 г = 180,15 г H2O и 6·28,013 г = 168,08 г N2. Проверим, выполняется ли в этой реакции закон сохранения массы:

| Реагенты | Продукты | |

| 908,52 г ТНТ | 1232,3 г CO2 | |

| 671,98 г CO2 | 180,15 г H2O | |

| 168,08 г N2 | ||

| Итого | 1580,5 г | 1580,5 г |

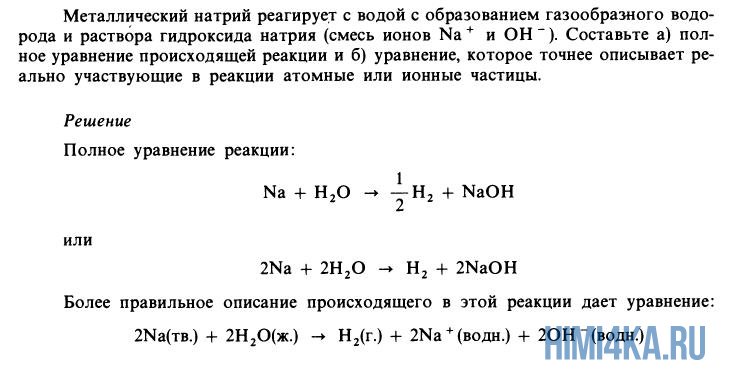

Но необязательно в химической реакции должны участвовать индивидуальные молекулы. Например, реакция известняка CaCO3 и соляной кислоты HCl, с образованием водного раствора хлорида кальция CaCl2 и диоксида углерода CO2:

- CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O (11)

Химическое уравнение (11) описывает реакцию карбоната кальция CaCO3 (известняка) и хлористоводородной кислоты HCl с образованием водного раствора хлорида кальция CaCl2 и диоксида углерода CO2. Это уравнение полное, так как число атомов каждого сорта в его левой и правой частях одинаково.

Смысл этого уравнения на макроскопическом (молярном) уровне таков: 1 моль или 100,09 г CaCO3 требует для осуществления полной реакции 2 моля или 72,92 г HCl, в результате чего получается по 1 молю CaCl2 (110,99 г/моль), CO2 (44,01 г/моль) и H2O (18,02 г/моль). По этим численным данным нетрудно убедиться, что в данной реакции выполняется закон сохранения массы.

Интерпретация уравнения (11) на микроскопическом (молекулярном) уровне не столь очевидна, поскольку карбонат кальция представляет собой соль, а не молекулярное соединение, а потому нельзя понимать химическое уравнение (11) в том смысле, что 1 молекула карбоната кальция CaCO3 реагирует с 2 молекулами HCl. Тем более молекула HCl в растворе вообще диссоциирует (распадается) на ионы H+ и Cl—. Таким образом более правильным описанием того, что происходит в этой реакции на молекулярном уровне, дает уравнение:

- CaCO3(тв.) + 2H+(водн.) → Ca2+(водн.) + CO2(г.) + H2O(ж.) (12)

Здесь в скобках сокращенно указано физическое состояние каждого сорта частиц (тв. — твердое, водн. — гидратированный ион в водном растворе, г. — газ, ж. — жидкость).

Уравнение (12) показывает, что твердый CaCO3 реагирует с двумя гидратированными ионами H+, образуя при этом положительный ион Ca2+, CO2 и H2O. Уравнение (12) как и другие полные химические уравнения не дает представления о молекулярном механизме реакции и менее удобно для подсчета количества веществ, однако, оно дает лучшее описание происходящего на микроскопическом уровне.

Закрепите полученные знания о составлении химических уравнений, самостоятельно разобрав пример с решением:

Надеюсь из урока 13 «Составление химических уравнений» вы узнали для себя что-то новое. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии.