Светлана Остапенко

Эксперт по предмету «Русский язык»

преподавательский стаж — 10 лет

Задать вопрос автору статьи

Проблемы понимания художественных произведений в школе: лексический аспект

Вопросы анализа и интерпретации текстов художественной литературы волнуют учителей-словесников и методистов, так как навыки понимания и интерпретации текстов являются одними из базовых речевых навыков, которыми должен овладеть каждый выпускник школы. Однако практика показывает, что осмысление художественного произведения затруднено, а иногда и вовсе невозможно без дополнительной работы над его словарем. Поэтому организация целенаправленной работы над лексикой художественного текста является неотъемлемой частью преподавания русского языка и литературы.

Методический аспект проблемы понимания лексики художественных произведений шире простого толкования значения непонятных лексем. Поскольку в художественном тексте большое значение имеет контекстное окружение лексической единицы, которое влияет на смысл той или иной языковой единицы. Поэтому в основе освоение новой лексики художественного произведения должно носить системный характер и базироваться на учете семантико-стилистических и контекстных связей слов.

Составление словаря художественного произведения на уроках русского языка и литературы: приемы работы

Основой работы над лексикой нового произведения является составление его «словаря», иначе «тезауруса». Как правило, такой словарь имеет не только информативное (прикладное) значение, помогая понять неясные с точки зрения семантики фрагменты текста, но и выполняет функцию вспомогательного инструмента интерпретации смысла, заложенного в текст автором.

Итогом работы по составлению словаря текста является его письменное оформление в любом виде: от простой записи в тетради до создания красочно оформленных лэпбуков, папок, альбомов. При этом приемы работы над словарем разнообразны и могут использоваться в любой очередности для его пополнения:

- Поиск незнакомых слов при чтении. Необходимо приучить детей, встречая незнакомое слово, фиксировать его в тексте (например, помечать на полях знаком «?») или же выписывать в отдельную тетрадь.

- Использование справочного аппарата учебника для толкования незнакомых слов. Как правило, в учебники есть сноски, содержащие толкование устаревших, вышедших из активного использования слов и выражений, иногда встречающихся в произведениях классики.

- Обращение к словарям (толковым, словарям устаревшей лексики, а также лексических трудностей русской литературы) для определения значения слов.

- Осмысление значения слов через подбор синонимов (или антонимов) к ним.

- Определение значения по контексту, на основании особенностей лексической сочетаемости слов.

- Толкование значения слова (особенно обозначающего вышедшие их употребления предметы) по иллюстрации.

- Толкование слова на основе проведения его словообразовательного анализа.

- Сопоставление значения слов, используемых в литературном произведении, и их актуальной семантики.

«Составление словаря художественного произведения на уроках русского языка и литературы» 👇

Рассмотрим, как данные приемы реализуются на практике. Традиционно наибольшие сложности с пониманием лексики у учеников возникают, когда они знакомятся с произведениями древнерусской литературы и литературы XVIII века, язык которых значительно отличается от современного. Читая комедию Д. И. Фонвизина «Недоросль», восьмиклассники встречаются с непривычным для них значением слова «недоросль» — молодой дворянин, не закончивший свое обучение и не вступивший на службу. Кроме этого, в комедии встречается множество слов, для объяснения которых можно использовать указанные приемы:

- К словарях (толковом, устаревших слов) ученики могут узнать значение таких слов, как «холоп», «челобитчик», «оброк», «Часослов, «Псалтырь» и др. Учитель дает необходимый историко-культурный комментарий, приводит примеры употребления этих слов в других произведениях.

- Понять значение многих слов и выражений, употребленных в комедии, можно, используя подбор синонимов: искал жениться – намеривался, хотел, жениться, сватался; застращать – запугать; переменила со мной свой поступок – изменила обращение, поведение по отношению к какому-либо.

- По контексту, анализируя ближайшее речевое окружение, можно догадаться о значении многих слов, которые кажутся неясными. Например, Скотинин, характеризуя вероломный поступок Простаковой, которая обманула его со сватовством к Софье, говорит: «Теперь же сама подъехала с отводом». Значение слова «отвод» в данном случае восстанавливается из контекста: отказ.

- С помощью иллюстраций можно объяснить толкование таких слов, которые обозначают понятия и предметы быта, вышедшие из употребления: «кафтан», «целковый», «светлица».

- Словообразовательный анализ помогает детям понять значение Говорящих имен в комедии: Фамилия «Кутейкин» происходит от слова «кутья» (род поминального кушанья из вареных зерен с маком, медом и изюмом), фамилия «Цифиркин» — это слова «цифирь» (система буквенно-цифровых обозначений, использовавшаяся в старославянской азбуке); имя «Вральман» образовано по созвучию с немецкими фамилиями (Штокман, Гроссман) от глагола «врать» и так далее.

Лексическая работа продолжается на протяжении всего изучения произведения, поэтому словарь текста, составляемый учениками, постоянно пополняется новой лексикой, способствуя обогащению их словарного запаса и совершенствованию навыков восприятия классических художественных произведений.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Инфоурок

›

Литература

›Презентации›Презентация проекта по созданию Словарика литературных терминов

Презентация проекта по созданию Словарика литературных терминов

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 2997 человек из 84 регионов

- Сейчас обучается 46 человек из 24 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Школьный проект

Жизнь…система творчества. Каждая наша мысль…является стремлением к созданию новой действительности…

Л. С. Выготский -

2 слайд

Словарик литературных терминов

Проект 5В класса гимназии №62 -

3 слайд

Типологические признаки проекта

Практико-ориентированный

Групповой

Межпредметный

Краткосрочный -

4 слайд

Актуальность проекта

Ученые описывают развитие литературы и производят ее анализ с помощью особых слов – терминов. Мы будем знакомиться с этими терминами по мере изучения литературы. Однако память имеет свойство забывать. Закончив 1 полугодие, мы начнем второе и сменим учебник. На следующий год — снова будут новые учебники, новые термины. А как повторить прежние? -

5 слайд

1) формирование литературоведческой культуры,

2) формирование компетенций:

информационной

коммуникативной

регулятивной

Цели: -

6 слайд

Развить умения: планировать работу группы,

распределять обязанности,

анализировать свою работу,

корректно оценивать работу товарищей,

собирать, обобщать и выделять главное,

обрабатывать информацию на компьютере,

проводить презентацию.

Задачи -

7 слайд

Наши роли

Руководитель –

Составители Словарика литературных терминов (набор) : Камнева Дарья, Рожкова Виктория, Пожаркина Екатерина, Хоботнева Лилия, Шелковникова Полина

Оформитель проекта – Рожкова Виктория

Защита проекта — Рожкова Виктория, Пожаркина Екатерина,

Шелковникова Полина

Редактор — Николенко Г.И. -

8 слайд

Этапы работы над проектом

Организационный (формулировка темы, целей, задач, планирование деятельности)

Технологический (сбор и анализ информации, выработка и обсуждение идей, оформление работы)

Заключительный (представление работы, ее анализ и оценка) -

-

10 слайд

Календарь работы

-

-

12 слайд

Проектная деятельность — это

наша активная самостоятельная деятельность, направленная на создание нового продукта. В ходе этой деятельности у нас происходит формирование новых знаний, умений, качеств личности.

Краткое описание документа:

Авторы проекта по созданию Словарика литературоведческих терминов презентуют свою работу, показывая этапы своей работы: организационный (формулировка темы, целей, задач, планирование деятельности); технологический (сбор и анализ информации, выработка и обсуждение идей, оформление работы); заключительный (представление работы, ее анализ и оценка)

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 263 940 материалов в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Материал подходит для УМК

Другие материалы

- 31.07.2020

- 192

- 1

- 31.07.2020

- 156

- 0

- 31.07.2020

- 573

- 0

- 31.07.2020

- 231

- 4

- 31.07.2020

- 1702

- 72

- 31.07.2020

- 121

- 0

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»

-

Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС медицинских направлений подготовки»

-

Курс повышения квалификации «Финансы: управление структурой капитала»

-

Курс профессиональной переподготовки «Корпоративная культура как фактор эффективности современной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление информационной средой на основе инноваций»

-

Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»

-

Курс профессиональной переподготовки «Осуществление и координация продаж»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление процессом по предоставлению услуг по кредитному брокериджу»

-

Курс повышения квалификации «Информационная этика и право»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»

-

Курс профессиональной переподготовки «Стандартизация и метрология»

-

Настоящий материал опубликован пользователем Николенко Галина Ивановна. Инфоурок является

информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте

методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них

сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайтЕсли Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.Удалить материал

-

- На сайте: 4 года и 3 месяца

- Подписчики: 3

- Всего просмотров: 46035

-

Всего материалов:

47

Маркина Наталья Васильевна

учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №136», г. Н. Новгород Schola136nn@list.ru

Составление лингвокультурологического словаря на уроках литературы как одна из инновационных форм работы в современной школе Аннотация. В статье описываются преимущества использования лингвокультурологического словаря к художественным произведениям на основе лингвопоэтического анализа текста, как одной из инновационных форм работы на уроках литературы. Лингвопоэтическое изучение художественных текстов направлено на выявление роли каждого конкретного элемента языковой организации текста в передаче определенного идейно-художественного содержания. Создание собственного словаря позволяет учащимся ощутить себя причастными к исследовательской работе, а также решить ряд других задач: воспитать толерантность, развить интерес к урокам русского языка и литературы, раскрыть творческие способности учащихся.

Ключевые слова: лингвокультурологический словарь, ключевые слова, лингвопоэтика, межпредметные связи, культура, творчество, метод проекта, исследовательская работа.

В начале XXI века все чаще говорят об уменьшении места и роли литературы в жизни современного общества. Все это стало следствием глубокой трансформации, происходящей в обществе, и обусловленных ею процессов в развитии культуры XX века. Современную цивилизацию представляют массмедиа, которые взяли на себя функции литературы и искусства. Как показали исследования литературных интересов учащихся, у учеников ослаблена память на прочитанное, резко снизились качество и скорость чтения. Среди прочитанных книг учащиеся практически не называют лирических сборников, пьес, с трудом самостоятельно работают с различными источниками информации. И как следствие этого — снижение грамотности, косноязычие современной молодежи. В подобной ситуации и школьному учителю, и вузовскому преподавателю приходится искать инновационные формы работы, чтобы привлечь учащихся к постижению загадок художественной литературы. Одной из таких форм является создание лингвокультурологического словаря к художественным произведениям на основе лингвопоэтического анализа текста.

Такой анализ помогает учащимся овладеть многими видами умений и навыков филологического цикла, развивает языковое чутье, что является основой орфографических навыков, позволяет рассмотреть языковое явление со стороны семантики.

Смысл слова в художественном произведении никогда не ограничен его прямым номинативно-предметным значением. Буквальное значение слова здесь обрастает новыми, иными смыслами. Для нас важно восприятие учащимися текста, проникновение в его смысл. Вчитывание в слова, создание их концептуальной характеристики позволяет сделать это. Для того чтобы учащиеся ощутили поэтическое слово, необходимо определенным образом организовать работу с художественным текстом. Методическим приемом, способствующим восприятию слова в его эстетической функции, является лингвистический комментарий слова, словарная работа с последующим рассмотрением этого слова уже в художественном контексте, где оно приобретает дополнительные смысловые или стилистические оттенки.

Лингвопоэтическое изучение художественных текстов направлено на выявление роли каждого конкретного элемента языковой организации текста в передаче определенного идейно-художественного содержания. «Предметом лингвопоэтики является совокупность использованных в художественном произведении языковых средств, при помощи которых писатель обеспечивает эстетическое воздействие, необходимое ему для воплощения его идейно-художественного замысла» [1].

Этот метод анализа подразделяется на два направления: лингвопоэтика текста и лингвопоэтика приема. Первый исследует те элементы текста, «утрата которых влекла за собой изменения на содержательном уровне и свидетельствовала об эстетической их значимости…, а второй — различные формальные элементы, содержательная значимость которых изучалась на обширном материале» [2].

Эффективность лингвопоэтического анализа, прежде всего, объясняется желанием ребенка проникнуть в тайну слова, потребностью разгадать незримую связь явлений, запечатленную в нем, интуитивной способностью проводить семантико-структурные параллели между родственными словами.

Создание собственного словаря позволяет учащимся ощутить себя причастными к исследовательской работе, а также решить ряд других задач: воспитать толерантность, развить интерес к урокам русского языка и литературы, раскрыть творческие способности учащихся.

Использование словаря на уроках создает у учащихся целевую установку на усвоение школьной программы, формирует убежденность не только в учебной значимости, но и в практической пользе навыков по русскому языку и литературе, развивает интеллект, приобщает к истории и культуре своего народа. Занятия с лингвокультурологическим словарем позволяет увидеть слово под новым углом зрения, позволяет интерпретировать художественный текст.

Наше время ставит перед каждым человеком задачу непрерывного образования, решение которой в большей мере определяется умением работать со словарями и справочной литературой. Даже обращаясь к словарям, учащиеся не всегда учитывают в должной мере всех сведений о слове. Формирование умений пользоваться словарем, читать словарную статью, воспитание потребности обращаться к словарю связаны с воспитанием бережного отношения к языку, чуткого внимания к слову.

Создавая на уроках собственный словарь, ученики пользуются несколькими словарями (толковым, словообразовательным, этимологическим, синонимов, антонимов), сравнивают их, узнают, какая информация и с какой степенью полноты содержится в том или ином словаре.

Наиболее подходящим для создания лингвокультурологического словаря стал метод проекта. Метод проекта позволяет учащимся раскрыть свои творческие способности, выразить свои мысли в удобной для них форме.

В качестве примера рассмотрим алгоритм работы по созданию лингвокультурологического словаря на уроке внеклассного чтения «Сохраните в себе детство» в 6 классе по стихотворению Е.Евтушенко «Прогулка с сыном».

Урок проводился с использованием групповой формы работы. Деятельность учащихся была направлена на распознавание в тексте языковых знаков и осмысление передаваемой ими образной информации. Накануне урока учащиеся получили задание прочитать стихотворение и выписать 3 группы слов: непонятные, ключевые, необычные. В начале урока класс делится на группы по 4-6 человек на основе дифференцированного подхода.

I этап. Первичное восприятие текста. Учащиеся отмечают, что стихотворение проникнуто любовью, какими-то нежными чувствами добра и красоты, ощущениями счастья, понимания. В стихотворении говорится о взаимоотношении взрослых и детей. Стихотворение построено на антитезе: взрослый — ребенок. Противопоставление выражено на лексическом уровне с помощью отрицательной частицы «не». Ребенок взрослым не чета.

Подбор к словам «ребенок», «взрослый» ассоциаций, которые возникают у учащихся. С образом ребенка у учащихся связаны счастье, радость, беззаботность, с образом взрослого — ответственность, строгость, опыт.

II этап. Работа с непонятными словами (упрек, чета, верстак).

III этап — обсуждение ключевых слов в группах.

Учитель во время работы групп консультирует учащихся через систему вопросов.

IV этап. Каждая группа представляет свой список слов, один человек от группы рассказывает о них.

IV этап. Каждая группа представляет свой список слов, один человек от группы рассказывает о них.

Ключевые слова 1 группы: ребенок, природа, жизнь без ребенка — нищета, кто не ребенок —

мёртв. Ключевые слова 2 группы: ребёнок, детский, счастливый, жизнь, блестят. Ключевые слова 3 группы: жизнь, ребенок, нищета, мёртв, упрёк природы. В процессе работы с текстом учащиеся отмечают, что все лексемы можно разделить на две группы. Одна группа связана с образом ребенка и имеет положительную коннотацию: счастливый, пречистый, блестят, будущее, жизнь, прекрасный, свежи, мед. Другая группа слов связана с образом взрослого человека и имеет отрицательную семантику: упрек, нищета, бунтовщик, ложь, яд, мертв. В процессе анализа стихотворения учащиеся выделили слова, которые употребляются в несвойственном им значении: «мед», «яд», «искристый». Слово «яд» в стихотворении используется в следующих значениях: зло, обман, предательство, эгоизм. Значение слова «мед» в стихотворении — это добро, помощь, дружба, любовь, доброта, понимание.

VI этап. Создание лингвокультурологического словаря к стихотворению Е.Евтушенко «Прогулка с сыном». Главная задача учителя — показать учащимся образец составления словарной статьи: 1) выяснение значения слова по толковым словарям; 2) подбор синонимов; 3) подбор антонимов; 4) этимологический анализ; 5) выяснение значения слова в тексте изучаемого произведения; 6) подбор пословиц, поговорок, фразеологизмов, в составе которых есть слова-ключи. Так как работа объемная, внутри группы учащиеся самостоятельно распределяют обязанности. Итогом работы учащихся стал лингвокультурологический словарь, в который вошли 10 слов: «ребенок», «взрослый», «жизнь», «мед», «мертвый», «нищета», «свежий», «упрек», «чистый», «яд».

Таким образом, работа по составлению словаря к стихотворению Е.Евтушенко «Прогулка с сыном» оказалась плодотворной. Во-первых, ученики получили навык работы со словарями. Во-вторых, достигнуты развивающие цели: развивать навыки мыслительных операций (умение сравнивать, анализировать, обобщать). В-третьих, в процессе работы над анализом стихотворения был составлен словарь, позволяющий глубоко проникнуть в духовный мир Е.Евтушенко и понять смысл художественного произведения. В тексте стихотворения противопоставляются ребенок и взрослый, но не по возрастному критерию, а по отношению к жизни, восприятию мира. Каждый человек, по мнению Е.Евтушенко, должен сохранить в себе детство, детское восприятие жизни. В детском возрасте мир существует в другом качестве, чем в зрелые годы. Поэтическое восприятие мира, всего окружающего нас, ощущение жизни как непрерывной новизны — величайший дар, доставший от поры детства. И важно не растерять этот дар на протяжении долгих лет.

Лингвокультурологический словарь к стихотворению

Е.Евтушенко «Прогулка с сыном» (2 словарные статьи)

Ребенок — мальчик или девочка в раннем возрасте, до отрочества. (С.И.Ожегов)

Ребенок — ребя и робя (ребятко), дите, детище, девочка, мальчик, малютка, малолетний человек. Младенец, отрок, отроковица до юношества (В.И. Даль).

Синонимы — малолетний, малютка, маленький, малыш, крошка, кроха, малявка (разг.), клоп, карапуз, ребятенок, дитя (устар.), ангельская душка (устар. разг.).

О родном ребенке — кровинка (прост. и нар.-поэт.), чадо, детище.

Антонимы — взрослые, родители.

Этимология. Ребенок — только русское. В русском языке слово «ребенок» с начала 18 века, произошло от «робенок», сохраняющемся в говорах.

Существительное «ребенок» является производным от «робя». Происходит от общеславянского корня orb — слабый, беспомощный.

У Е.Евтушенко

В ребенке взрослые видят счастье. Ребенок счастлив от того, что замечает все вокруг, все кажется ему удивительным. Ощущение этого счастья передается и взрослому. Ребенок — это душевное богатство. Жизнь без ребенка — нищета. Ребенок — это непорочность, святость. День, когда взрослые проводят с ребенком, кажется святым от ощущения этой чистоты, которую олицетворяет в себе ребенок. Ребенок — это полнота мира. У ребенка непосредственное восприятие жизни, поэтому в стихотворении приобретают значение образы верстака, сада и арбуза. Концептуальный портрет слова

1. Ребенок что воск — что хочешь, то и сольешь.

2. Дети не в тягость, а в радость.

3. У кого детей много, тот не забыт от Бога.

4. Легко дитятко нажить, нелегко вырастить.

5. Ребенок что теленок.

6. Больной что ребенок.

7. И баба смекает, что ребенка качает.

8. Ребенку дорог пряник, а старцу — покой.

9. Умный ребенок боится грозы, а глупый — лозы.

10. Дом с детьми — базар, без детей — могила.

11. Дети — цветы жизни.

12. Мед сладок, а ребенок еще слаще.

Яд 1. Вещество, вызывающее отравление. 2. Злоба и ехидство, язвительность (перен.) (С.И.Ожегов)

Яд — отрава; вещество, вредоносное в пище, дыхании; снадобья, зелья, могущие причинить смерть. (В.И.Даль)

Синонимы — отрава, ядовитое вещество, токсин, злость, озлобление, желчь.

Антонимы — противоядие.

У Е. Евтушенко

Слово «яд» в стихотворении приобретает новые оттенки смысла. Яд — это и зло, которое будет всегда в мире, так как не могут люди быть всем довольны, и корысть, так как постоянно завидуют друг другу, и жестокость, и равнодушие. Особенно эти качества свойственны современным людям, которые на первое место ставят собственные интересы в ущерб другим. Яд — это зло, корысть, жестокость, равнодушие.

Концептуальный портрет слова

1. Большой яд — большое лекарство.

2. Корова пьет воду — дает молоко, змея пьет воду — источает яд.

3. Правители подобны змеям: они обладают и ядом, и лекарством.

4. Человеческий яд равен 10 змеиным.

5. С одних и тех же губ стечет однажды яд, однажды мед.

6. Господь из одного кувшина льет кому-то горький яд, кому-то мед.

7. Пища пчелы превращается в мед, а паука — в яд.

8. Со змеей яд не умирает.

9. Змеиный яд на змею не действует.

10. Из одного и того же цветка змея делает яд, пчела — мед.

11. В душе яд, на устах — мед.

12. Ядовитый язык. Библиографический список

1. Задорнова В. Я. Словесно-художественное произведение как предмет лингвопоэтического исследования. — М.:МГУ, 1992, с.34.

2. Липгарт А. А. Лингвопоэтическое сопоставление: теория и метод. — М.: Московский Лицей, 1994, с.12-13.

3. Маймин Е. А., Сенина Э. В. Теория и практика литературного анализа. — М: Просвещение, 1984.

4. Маслова В. А. Лингвокультурология. — М, 2001.

5. Петрова Т. С. Анализ художественного текста и творческие работы в школе.6 класс. — М: Московский Лицей, 2004.

6. Пушкинский альманах. Сборник научно-методических материалов. — Н. Н.,2006.

7. Человек и его внутренний мир: Материалы «Комплексного лингвокультурологического словаря для школьников». Учебно-методическое пособие. Составители: Рацибурская Л. В., Лаврова Н. Н. и др. — Н.Н., 2005.

Мартыненко Ольга Сергеевна,

учитель химии первой квал. категории МБОУ СОШ №6 им.И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

ffluere@rambler.ru

Марчик Людмила Антоновна,

к.б.н., доцент кафедры анатомии, физиологии и гигиены человека ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова», г. Ульяновск

Комплекс мультимедийного сопровождения к школьному курсу «Биология. Человек» Аннотация. В статье дано обоснование необходимости создания комплекса «Анатомия, физиология и гигиена человека в мультимедийных презентациях» к школьному курсу «Биология. Человек». Кроме того, показана структура комплекса, порядок работы с ним, эффективность использования в одной из общеобразовательных школ г. Ульяновска.

Ключевые слова: изучение биологии в школе, современные информационные технологии, комплекс мультимедийных презентаций, качество знаний, уровень обученности.

Необычайно высокие темпы развития биологии в последнем десятилетии сопровождаются быстро растущим значением ее в жизни человека. Она не только остается теоретической основой здравоохранения, сельского хозяйства и физической культуры, но и открывает возможности развития новых отраслей в промышленности, новых перспектив в технике. Это требует совершенствования биологического образования на всех уровнях. Особенно важное значение приобретает изучение биологии в школе и вузе.

Составь»литературный словарь классика». Например, эпитетов в стихах Пушкина, Лермонтова, Тютчев. Прочитай для этого не только произведения из учебника

Найди верный ответ на вопрос ✅ «Составь»литературный словарь классика». Например, эпитетов в стихах Пушкина, Лермонтова, Тютчев. Прочитай для этого не только произведения …» по предмету 📙 Литература, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.

Искать другие ответы

Главная » Литература » Составь»литературный словарь классика». Например, эпитетов в стихах Пушкина, Лермонтова, Тютчев. Прочитай для этого не только произведения из учебника

Дельман Л.Л.

МБОУ «Школа № 167»

Словарь терминов

ПРОБЛЕМА:

какие вообще существуют словари, когда и как они появились, кто был первым автором.

АКТУАЛЬНОСТЬ:

учащиеся не всегда знают, где и каким образом они могут получить необходимую информацию.

Цель работы:

познакомиться со словарями, историей отечественной лексикографии, типами словарей и с электронными словарями.

Задачи:

— выяснить значение термина «словарь»;

-изучить историю появления словарей и развитие словарного дела в России;

-определить типы словарей по назначению и функциональной принадлежности;

- узнать про электронные словари;

- составить алгоритм составления словаря.

Словарь – это справочная книга, содержащая собрание слов, распо-

ложенных по определенному принципу, и дающая сведения об их значениях, употреблении, происхождении и т.п.

Что такое словарь?

- словарь — книга, информация в которой упорядочена c помощью разбивки на небольшие статьи, отсортированные по названию или тематике;

- словарь — сборник слов с толкованием или с переводом;

- словарь — собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык;

- словарь — собрание слов какого-либо языка азбучным порядком или по словопроизводству расположенных;

- словарь — книга, содержащая перечень слов, обычно с пояснениями, толкованиями или переводом на другой язык;

- словарь — книга, содержащая перечень слов, расположенных по тому или иному принципу (например по алфавиту), с теми или иными объяснениями;

- словарь — это справочник, в котором можно почерпнуть ту или иную информацию о единице языка или предмете (явлении) окружающей действительности.

Историческая справка

Первые словарные опыты на Руси известны с 13 века. Это небольшие списки слов с толкованиями, объясне-

ниями и переводами, которыми переводчики и пере-

писчики снабжали древние рукописи.

Лексикография

Азбуковник

Лексис

Лексикон славянороссийский и имен толкования

Лексикон

Толковый словарь живого великорусского языка

Словарь под редакцией проф. Д. Н. Ушакова

Словарь С. И. Ожегова

Словарь современного русского литературного языка

Словарь иностранных слов

Первые словари

Вторая половина XIX в.подарила миру знаменитый « Толковый словарь живого великорусского языка»

В.И. Даля . Почти полвека Даль собирал слова и выражения, пословицы и поговорки, составлял и совершенствовал свой четырехтомный словарь, ставший частью нашей национальной культуры. В словаре Даля 200 тыс. слов русской письменной и разговорной речи.

Социальные изменения, которые произошли в начале XX века, оказали огромное влияние на русский язык. Работы по составлению толкового словаря проводились двенадцать лет. Полученный в результате работы тол-

ковый словарь полностью заполнил образо-

вавшийся вакуум в культуре русского языка. Сейчас имя Д.Н. Ушакова по праву включа-

ется в перечень составителей великих словарей русского языка.

Словарь Д.Н.Ушакова

Однотомный толковый словарь под редакцией Сергея Ожегова является первым словарем после Первой мировой войны и революции. Содержал 53000 слов. Словарь последовательно пополнялся Н.Ю. Шведовой. Охватывает белее 80000 единиц.

В данный момент является уникальным и самым популярным словарем русского языка. Как и все великие вещи, словарь составлен таким образом, что его статьи понятны всем.

В 1990 году толковому словарю С.И. Ожегова присуждена премия имени А.С.Пушкина.

Толковый словарь С. И. Ожегова

(1900-1964)

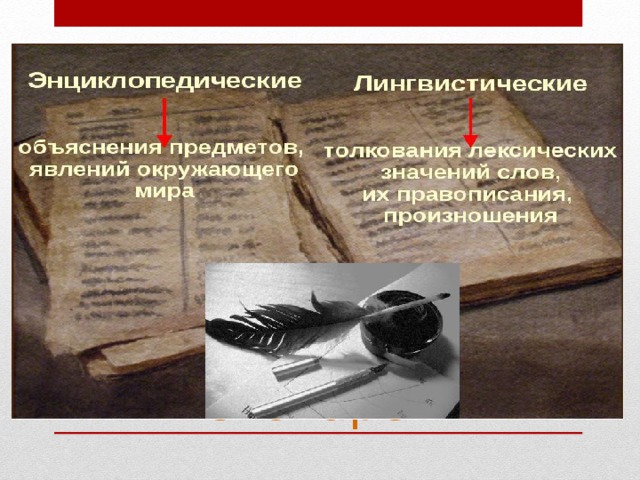

Типы словарей

С развитием компьютерной техники всё большее распространение получают электронные словари и онлайн-словари. Они , как правило, являются электрон-

ными аналогами «бумажных» словарей. Поиск слов осуществляется во много раз быстрее, слова можно искать по всему текста словаря.

Электронные словари

Электронный словарь — словарь в компьютере или другом электронном устройстве.

Онлайн-словарь — электронный словарь, раз-

мещённый в Интернете. Их размещают у себя

многие поисковые порталы (yandex.ru,

rambler.ru, mail.ru).

Популярные электронные словари

Википедия — это справочник (энциклопедия, толковый словарь) в Интернете, которую создают сами посетители. Сайт Википедии расположен по адресу: http://www.wikipedia.org/

1. Алфавит.

- Правила пользования.

- Точная формулировка термина в именительном падеже.

4.Содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина

Алгоритм составления словаря

При составлении Словаря важно придерживаться следующих правил: — стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; — старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное пояснение; — излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте ни одну из указанных позиций. Словарь — это всего лишь констатация имеющихся фактов; — также не забывайте приводить в пример контекст, в котором можно употреблять данный термин; — при желании в Словарь можно включить не только отельные слова и термины, но и целые фразы.

Спасибо за внимание