Содержание

- Что значит лирический портрет

- Роль портрета в литературе

- Виды портретов в литературе

- Психологический портрет

- Лейтмотивный портрет

- Экспозиционный портрет

- Идеализирующий портрет

- Гротескный портрет

- что такое камерно лирический портрет? нужно для изо, помогите пожалуйста

- Что такое лирический портрет?

- Что такое лирический портрет?

- Кто такой лирический герой. Лирический герой в поэзии Лермонтова

- Что значит лирический герой?

- В чем разница между автором и лирическим героем?

- Лирический герой есть в любом стихотворении?

- «Нет, я не Байрон, я другой…» Лирический герой Лермонтова

Что значит лирический портрет

Роль портрета в литературе

Виды портретов в литературе

Психологический портрет

Психологический портрет – это не просто описание внешности героя, а изображение его особенностей внутреннего мира с помощью внешних черт. Писатели акцентируют внимание на тех деталях, которые передают информацию о мыслях, мировоззрении, переживаниях и амбициях персонажа. Выделяют 2 основных типа психологического портрета в литературе:

- Портрет-соответствие. Психологическая характеристика очевидна, так как внешние данные и внутренний мир героя полностью соотносятся.

- Портрет-контраст. Внешний облик персонажа полностью противоположен его внутреннему миру.

Эталоном единства внутреннего мира и внешности персонажа является облик Печорина из романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Писатель делает акцент на неоднозначности образа. Даже не совсем понятно, сколько ему лет. Описание героя начинается с таких слов: «был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам», а затем: «…среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение…».

Вот как Григорий сам себя описывает: «…все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали – и они родились. Я был скромен – меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен».

Складывается ощущение, что перед нами – привлекательный и бесстрашный мужчина, но иногда он чувствует себя слабым, словно ребенок. Внешность Печорина и его мысли, поступки наглядно показывают противоречивость натуры. Офицер – человек неплохой, но все ему в жизни скучно, и по его вине страдают окружающие люди.

Контрастный портрет для создания образа литературного героя использовал А.С. Пушкин в романе «Евгений Онегин». Вспомним 8-ую главу произведения: «Но ей ничто не изменило: в ней сохранился тот же тон…у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она». Тут Татьяна напоминает словно неподвижную статую, в которой совершенно нет никаких чувств. Но в финале Онегин видит девушку рыдающей над его письмом, что раскрывает ее подлинные эмоции. Такой резкий контраст между напускным равнодушием и приливом чувств показывает, сколько на самом деле пережила страданий Татьяна, что у нее нежная и ранимая натура.

Лейтмотивный портрет

В литературных произведениях по типу локализации портретные характеристики могут быть экспозиционными и лейтмотивными. Первые более распространены, и представляют собой описание персонажа с первых строк его появления произведения. В свою очередь, в лейтмотивном варианте герой изображается понемногу на протяжении всего произведения. Кроме того, писатель может акцентировать внимание на одних и тех же деталях несколько раз, чтобы они прочно ассоциировались у читателя с описанным персонажем.

Яркий пример лейтмотивного литературного портрета – это многие произведения Льва Николаевича Толстого. В романе-эпопее «Война и мир» автор регулярно упоминает о лучистых глазах княжны Марьи, подчеркивая ее красоту, немного большеватом рте Наташи, обаятельной и живой, любознательной девушки.

С помощью лейтмотивного портрета героя писатель также может описывать его становление личности на протяжении всего времени действия произведения, подчеркивать его изменения в лучшую или худшую сторону. Читатель понимает, что происходит не только с внешним обликом, но и с внутренним миром персонажа.

Экспозиционный портрет

Экспозиционный портрет – это подробное изображение внешности героя в художественном произведении при первом его появлении в произведении. Зачастую писатели акцентируют внимание читателя на тех деталях в облике персонажа, которые выдают в нем представителя конкретного социального слоя. Кроме того, могут упоминаться особенности телосложения, жестов, мимики, стиля одежды и т.д.

Экспозиционное изображения внешности часто встречается у представителей «натуральной школы» середины 19-го века. Авторы в деталях описывали мелких чиновников, купцов и т.д., чтобы в целом отразить перед читателями особенности социальной группы, к которой принадлежит герой. Экспозиционное описание портрета характерно больше для писателей-реалистов.

К примеру экспозиционного портрета стоит отнести описание Обломова – персонажа одноименного произведения И. Гончарова. С первых строк произведения видим следующие детали описания внешности героя:

- «среднего роста, приятной наружности»;

- «с отсутствием сосредоточенности в чертах лица»;

- «с лица беспечность переходила в позы всего тела»;

- «мягкость… была выражением лица… души»;

- цвет лица… безразличный».

Из данного описания складывается ощущение, что автор говорит о вроде бы и привлекательном мужчине в самом расцвете сил, но он весь какой-то мягкий, неповоротливый, ни к чему не стремится и ничего не хочет. Обломов инфантилен и не имеет никаких жизненный целей. В дальнейшем такая «ленивая» внешность персонажа подкрепляется фактами, доказывающими безвольность характера молодого человека.

Идеализирующий портрет

Идеализирующее описание внешности персонажа было распространено начиная со времен фольклора и заканчивая началом 19-го века, когда популярность приобрели романтические произведения. Как правило, такие портреты литературных героев чаще всего встречались в высоком жанре, то есть одах, героических поэмах, трагедиях и т.п. Подобные произведения отражали исторические события, образ жизни правителей и храбрых воинов, героев мифологии, так что писателям было важно акцентировать внимание именно на положительных чертах персонажей.

К примерам идеализирующего портрета в русской литературе можно отнести «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова. Вот как описывается образ красавицы Алены Дмитревны: «..ходит плавно — будто лебедушка… молвит слово – соловей поет…как заря на небе божием».

Гротескный портрет

Гротескный портрет литературного героя часто встречается в произведениях смехотворного, комедийно-фарсового характера. Отличительная черта такого описания внешности состоит в том, что внимание акцентируется не на духовном, а на материальном начале в самом персонаже. Как правило, в сатирическом портрете человеческое тело подается гротескно, то есть с чрезмерным преувеличением, причудливо комически и нереалистично. Образ персонажа лишен общепринятых идеалов (стройной фигуры, привлекательного выражения глаз, правильных черт лица и т.д.). Часто встречаются слишком большие щеки, носы, животы, преподнесенные словно карикатурно.

Яркий пример гротескного портретного описания – произведение «Дикий помещик» Михаила Салтыкова-Щедрина. Пример видим уже с первых строк: «И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое». С помощью такого гротескного описания внешности героя в литературном произведении автор подчеркивает его внутренние черты. Складывается ощущение, что персонаж не только глуп, но и ленив, не привык к тяжелой работе, предпочитает вести праздную жизнь, наполненную приземленными удовольствиями.

Характеристики персонажей также могут подаваться с помощью приема гротескного параллелизма. Такая черта присуща многим произведениям Гоголя, который постоянно использовал сравнения, размывающие границы между предметами. За счет такого приема эти объекты словно «превращались» друг в друга. Множество подобных описаний присутствует в поэме «Мертвые души». Например: «Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета» и далее: «они влетели… чтобы только показать себя».

Такое необычное портретное описание ассоциирует «жесты» мух с «жестами» мужчин, присутствующих на балу. Складывается ощущение, что это уже не насекомые оказались на балу, чтобы «показать себя», а сами гости явились на званый вечер с этой целью.

Источник

что такое камерно лирический портрет? нужно для изо, помогите пожалуйста

Камерный портрет — портрет, использующий поясное, погрудное или поплечное изображение человека. Обычно в камерном портрете фигура дается на нейтральном фоне.

Интимный портрет — является редкой разновидностью камерного с нейтральным фоном. Выражает доверительные отношения между художником и портретируемой особой.

Особенностью русской портретной живописи 18 века было распространение камерного портрета. Его популярность объяснялась просто: в дворянских усадьбах стало очень модно создавать фамильные портретные галереи. В работе над камерным портретом у художника было гораздо больше возможностей для правдивого раскрытия внутреннего мира и характера модели.

18 век был временем появления лирического камерного портрета в русской живописи. Основоположник этого направления в портретом жанре – В. Л. Боровиковский. Его живопись и сейчас поражает уровнем живописного мастерства, музыкальной гармонией красок и линий. Боровиковский удивительно тонко мог передать мир чувств своих моделей.

Источник

Что такое лирический портрет?

Ртрет, использующий поясное, погрудное или поплечное изображение человека. Обычно в камерном портрете фигура дается на нейтральном фоне.

Интимный портрет — является редкой разновидностью камерного с нейтральным фоном. Выражает доверительные отношения между художником и портретируемой особой.

Особенностью русской портретной живописи 18 века было распространение камерного портрета. Его популярность объяснялась просто: в дворянских усадьбах стало очень модно создавать фамильные портретные галереи. В работе над камерным портретом у художника было гораздо больше возможностей для правдивого раскрытия внутреннего мира и характера модели.

18 век был временем появления лирического камерного портрета в русской живописи. Основоположник этого направления в портретом жанре – В. Л. Боровиковский. Его живопись и сейчас поражает уровнем живописного мастерства, музыкальной гармонией красок и линий. Боровиковский удивительно тонко мог передать мир чувств своих моделей.

Дамир да, ике кулын очар кош кебек як-якка җәеп, аягын шудырып кына каршы якка чыга башлаган иде. басма уртасына җитәрәк, малайның радар җайланмасы кебек үткен колагы бик әкрен, бик зәгыйфь кызганыч аваз ишетте: чокыр төбендә бәләкәй генә чем-кара кечек өскә чыгарга азапланып ята икән. Өч аягында титаклап, әле бер читкә, әле икенче читкә йөгереп китә. Әйләнеп килә дә стена кебек текә һәм биек ярга сикерә. Тик кая инде аңа бу тирән чокырдан чыга алу! Сикергән саен, йомгак кебек тәгәрәп, елый-елый егылып төшә. Дамирга ул бик кызганыч булып күренде. Аны-моны уйлап тор-мады малай, аска сикерде. Әллә туңудан, әллә куркудан калтыранган җан иясен күтәреп алды. Бик матур көчек иде ул. Ап-ак түше кара костюм эченнән күренеп торган ак күлмәккә охшый иде. Матай аңа Актүш дип эндәште. — Син монда ничек төштең соң. Актүш? Сөйләшә белми иде шул Актүш. Әгәр сөйләшә белсә, бер усат малайның канауга төртеп төшерүен, егылганда пыялага тәпие киселүен, хәзер бик-бик авыртуын әйткән булыр иде. Дамирның да вакыты бик тыгыз иде. Көчекне иркәләп торса, дәрескә соңга калачак. Бу хәтле тирән канаудан менәсе дә бар бит әле. Шулай да Актүшнең кап катыш балчык каткан яралы тәпиен кулъяулыгы белән бәйлән куярга өлгерде

Источник

Что такое лирический портрет?

Лирический портрет -один из видов портрета, передаёт тонкие душевные эмоции человека, показывает его на лоне поэтической природы или с дорогими его сердцу предметами домашней обстановки.

Основоположником этого направления в портретном жанре считается Боровиковский.

Его старинная живопись и сейчас поражает уровнем живописного мастерства, музыкальной гармонией красок и линий. Боровиковского заслуженно считали непревзойденным певцом женской прелести и красоты. Он удивительно тонко мог передать мир чувств своих моделей. Всмотримся, например, в портрет Елены Александровны Нарышкиной, она была женой сына А. В. Суворова и славилась необыкновенной красотой. Елена Александровна изображена на портрете в возрасте 14 лет. Легкий наклон головы, мягкая полуулыбка на губах, изящная кисть руки – все полно удивительной грацией и обаянием юности. Перед ней на столе две розы в вазе: одна полураспустившаяся, другая – еще в бутоне, цветы играют роль символа красоты и молодости. Девушка на портрете, словно бы замерла в ожидании покрытого тайной, но прекрасного будущего.

http://muzland.ucoz. ru/index/materialy_k_uroku/0-37

Лирический портрет -один из видов портрета, передаёт тонкие душевные эмоции человека, показывает его на лоне поэтической природы или с дорогими его сердцу предметами домашней обстановки.

Основоположником этого направления в портретном жанре считается Боровиковский.

Его старинная живопись и сейчас поражает уровнем живописного мастерства, музыкальной гармонией красок и линий. Боровиковского заслуженно считали непревзойденным певцом женской прелести и красоты. Он удивительно тонко мог передать мир чувств своих моделей. Всмотримся, например, в портрет Елены Александровны Нарышкиной, она была женой сына А. В. Суворова и славилась необыкновенной красотой. Елена Александровна изображена на портрете в возрасте 14 лет. Легкий наклон головы, мягкая полуулыбка на губах, изящная кисть руки – все полно удивительной грацией и обаянием юности. Перед ней на столе две розы в вазе: одна полураспустившаяся, другая – еще в бутоне, цветы играют роль символа красоты и молодости. Девушка на портрете, словно бы замерла в ожидании покрытого тайной, но прекрасного будущего.

Источник

Кто такой лирический герой. Лирический герой в поэзии Лермонтова

Что значит лирический герой?

Лирический герой — это воображаемый человек, от лица которого поэт пишет стихотворение. Именно его мысли и переживания отражены в стихах.

Поэт и лирический герой не тождественны: между ними всегда есть дистанция. Литератор может наделить своего героя особыми чертами. Так, лирический герой Владимира Маяковского — несгибаемый «агитатор, горлан-главарь», хотя сам поэт в жизни мог быть и нежным, и стеснительным человеком.

Первым понятие «лирический герой» ввел литературовед Юрий Тынянов в статье «Блок» в 1921 году. Считается, что подобные образы появились в литературе эпохи романтизма — в творчестве Джорджа Гордона Байрона и Генриха Гейне.

Лирический герой в стихотворении чаще всего не называется по имени и не описывается. Поэтому порой бывает сложно разграничить, где именно с читателем говорит автор, а где — его альтер эго.

В чем разница между автором и лирическим героем?

Автор стихотворения — реальный человек, поэт, который написал эти строки. Например, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов или И.А. Бродский.

Лирический герой — художественный образ. Он может быть близок к подлинному автору, а может быть очень далек от него.

Например, мы читаем в стихах Сергея Есенина:

Шум и гам в этом логове жутком,

Но всю ночь напролет, до зари,

Я читаю стихи проституткам

И с бандитами жарю спирт.

Такой жизнью живет лирический герой стихотворения — поэт-хулиган, образ которого так любил Есенин. Это не значит, что поэт действительно все ночи напролет пил с бандитами спирт (хотя и такое в бурной биографии Сергея Есенина могло случаться).

Другой пример. У Александра Блока в цикле «Стихи о Прекрасной даме»:

Вхожу я в темные храмы,

Совершаю бедный обряд.

Там жду я Прекрасной Дамы

В мерцаньи красных лампад.

Вновь речь идет не об авторе, а о лирическом герое, который в этом цикле предстает в разных образах — рыцаря, монаха-инока и других.

Лирический герой есть в любом стихотворении?

Существуют «безличные» стихотворения, где лирического героя нет. Взять, к примеру, чисто пейзажные стихи Афанасия Фета о природе:

Далеко, в полумраке, луками

Убегает на запад река.

Погорев золотыми каймами,

Разлетелись, как дым, облака.

А бывает «ролевая лирика» — стихотворения, написанные от имени вымышленного или исторического персонажа. Яркий пример — «Черная шаль» Пушкина, написанная от имени убийцы-ревнивца:

Безглавое тело я долго топтал

И молча на деву, бледнея, взирал.

Я помню моленья. текущую кровь…

Погибла гречанка, погибла любовь!

Часто встречаются стихи, где граница между автором и лирическим героем условна. Например, в стихах Пушкина о селе Михайловском, где он отбывал ссылку, трудно отделить реального человека от идеализированного поэта-философа:

. Вновь я посетил

Тот уголок земли, где я провел

Изгнанником два года незаметных.

Бывает и так, что образ лирического героя раскрывается во всем творчестве поэта либо меняется в разные периоды, в разных стихотворных циклах. Принято считать, что единством образа лирического героя отличается творчество Лермонтова.

«Нет, я не Байрон, я другой…» Лирический герой Лермонтова

Лирический герой Михаила Юрьевича Лермонтова — это лирический герой европейского романтизма. Он отражает личность автора на глубинном, «задушевном» уровне, но при этом из образа сознательно исключается все лишнее, не связанное с «участью» поэта, отмечала литературовед Ирина Роднянская в «Лермонтовской энциклопедии».

Для Лермонтова как для поэта-романтика лирический герой — это способ самопрезентации, «игры в себя». «Это легендарная правда о поэте, предание о себе, завещанное поэтом миру», — объясняла Роднянская.

Функцию авторской самоподачи выполняют и трагические персонажи Лермонтова — Печорин , Демон, Мцыри . Внутренний мир «лермонтовского героя» един, но в различных произведениях доминируют разные его черты: вольнолюбие Мцыри, эгоцентризм Демона, рефлексия Печорина.

Основные черты лирического героя Лермонтова:

Это человек с непростой судьбой, трагическими воспоминаниями

Он ищет и не может найти свое предназначение

Разочарован в жизни

Мечтает о свободе и покое

Вечный странник, свободолюбивый сын природы

Одинокий и гордый

Спорит с роком, сам создает свою судьбу

Чувствует в себе энергию, которой нужен выход

Предчувствует раннюю и трагическую гибель

Нет, я не Байрон, я другой,

Ещё неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

Я раньше начал, кончу ране,

Мой ум немного совершит;

В душе моей, как в океане,

Надежд разбитых груз лежит.

«Нет, я не Байрон, я другой…» (1832)

В ранней поэзии Лермонтова лирический герой больше обращен в себя, это более интимный образ:

Он не красив, он не высок;

Но взор горит, любовь сулит;

И на челе оставил рок

Средь юных дней печать страстей.

Власы на нем как смоль черны,

Бледны всегда его уста,

Открыты ль, сомкнуты ль они:

Лиют без слов язык богов.

«Портреты» (1829)

Однако за свою недолгую жизнь поэт прошел большой путь: от наивного юношеского романтизма к зрелой рефлексии, оценочному взгляду со стороны; от копирования романтических клише — к уникальному, внимательному взгляду на жизнь.

Расставшись с надеждами юности, автор устами лирического героя начинает размышлять о судьбе «лишнего» поколения, к которому относит и себя. С одной стороны, в этом проявляется его трагизм, с другой — он находит свое предназначение в обращении к обществу:

Печально я гляжу на наше поколенье!

Его грядущее — иль пусто, иль темно,

Меж тем, под бременем познанья и сомненья,

В бездействии состарится оно.

Богаты мы, едва из колыбели,

Ошибками отцов и поздним их умом,

И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,

Как пир на празднике чужом.

«Дума» (1838)

В итоге лирический герой Лермонтова отходит от «сверхчеловеческой» героики отрицания, становится сопричастен людям. Он выходит за рамки «человека своего поколения», обращается ко всему челочеству — и ни к кому конкретно:

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы.

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел,

Надо мной чтоб, вечно зеленея,

Темный дуб склонялся и шумел.

«Выхожу один я на дорогу» (1841)

Пожив всего 27 лет, Лермонтов своей судьбой и творчеством воплотил образ, появившийся еще в ранних стихах, отмечает Роднянская. В результате вся его лирика воспринимается как «пророческая тоска» великого поэта, предвидевшего свое будущее. Лирический герой и реальный Лермонтов в глазах потомков практически слились.

Источник

Обновлено: 24.05.2023

Портрет — это самый антропоцентричный живописный жанр. Внимание художника полностью сосредотачивается на человеке. Смыслом работы живописца становится как минимум отображение на холсте внешности модели (до появления авангардных стилей — реалистичной), а как максимум — раскрытие души, характера. Следует заметить, что в современном искусстве на первый план выходит не портретное сходство, а погружение во внутренний мир человека. А вот классический портрет подразумевает ещё и высокую точность в изображении человека.

Портрет в европейской живописи обособился от других жанров ещё в раннеренессансную эпоху. Однако применять термин portrait исключительно по отношению к изображению конкретного человека стали только в XVII столетии. Первоначально слова portrait, portraiture могли относиться к любым картинам.

Теоретический базис под такое словоупотребление подвёл друг одного из первых классицистов Никола Пуссена (Nicolas Poussin) — историк Андре Фелибьен (André Félibien). Он закрепил современное, антропоцентричное понимание, что такое портрет, категорично отделив от него изображения животных и растений.

Классификация — какими бывают портреты?

По характеру их делят на две большие группы: парадный (репрезентативный) и камерный. Первый, обычно, представляет достаточно важную персону и подаётся художником в торжественном антураже.

Камерные портреты более лиричны, интимны.

Среди парадных выделяют:

- коронационные и их разновидность — тронные;

- придворные;

- конные;

- военные (они тоже могут быть конными).

Также иногда называют промежуточный вид — полупарадный. Такие работы часто делались для фамильных галерей.

Парадные картины писались, как правило, в полный рост. Полупарадные могли быть и ростовыми, и поколенными, и поясными. Камерные — поясными, погрудными, оплечными.

Особый вид — портретная миниатюра. Для неё часто выбиралась круглая или овальная форма.

Виды портрета (поджанры)

Портретный жанр включает с десяток поджанров, выделившихся в различные эпохи. Давайте познакомимся с основными из них:

- Костюмированный — на нём герой предстаёт в образе исторического, литературного, театрального героя или в каком-либо особом наряде — охотничьем, маскарадном.

- Исторический (portrait historié), на котором человек изображён в мифологическом или аллегорическом антураже. В терминологии имеются разночтения: так, в России portrait historié чаще объединяется с костюмированным, а под историческим портретом нередко понимается изображение известной личности, написанное в более позднюю эпоху.

- Ретроспективный — сделан по прижизненным изображениям умершего человека или даже создан на основе описаний. Как уже сказано, из-за проблем с терминологией ретроспективные полотна иногда называются историческими.

- Религиозный (его также называют ктиторским или донаторским), где реальный человек или целая семья изображены рядом с Мадонной или на одной из алтарных створок. Как правило, это был даритель, совершивший пожертвование храму. В названии картины обычно упоминается его фамилия.

- Групповой — на нём может быть изображено двое и более лиц.

- Семейный — разновидность группового. Герои на нём связаны родственными узами.

- Парный — две картины, взаимодополняющие друг друга. Как правило, на них изображают супругов. (Не путать с одним полотном, на котором изображено два человека). Такие пары — написанные в любом жанре — называются панданами.

- Фамильный — изображает одного из представителей рода. Аристократия создавала из них целые галереи. Опять же, есть некоторые терминологические расхождения: фамильным может называться и общий семейный портрет.

- Портрет-картина — изображаемая персона является частью сюжета, жанровой сцены или полноценного пейзажа (то есть ландшафт выступает не просто фоном, а играет важную художественную роль).

- Портрет-прогулка — разновидность предыдущего подвида. Представляет прогуливающегося на фоне природы.

- Портрет-тип — представляет собой обобщающий, собирательный образ.

- Сословный — отображает характерные черты того или иного сословия — военного, купеческого, крестьянского. Часто носит обобщающий характер и становится портретом-типом.

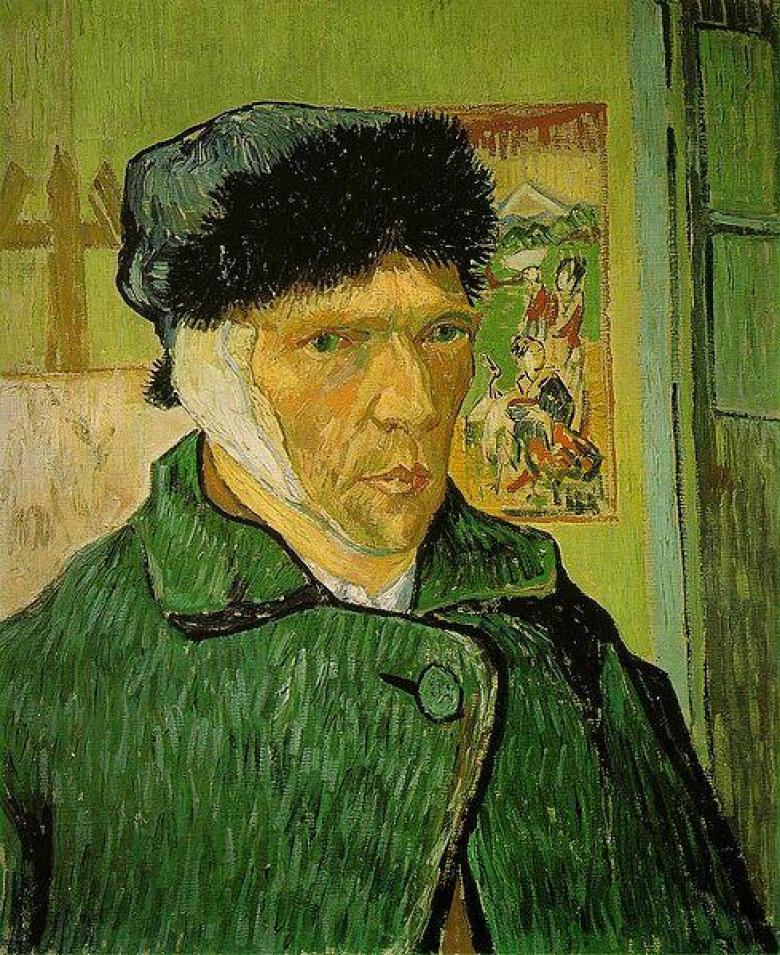

Как особый жанр выделяется автопортрет — изображение художником самого себя.

Автопортреты могут быть костюмированными, как у Зинаиды Евгеньевны Серебряковой, аллегорическими (например, Караваджо написал себя в образе Бахуса) и носить черты других поджанров.

А иногда автопортрет становится и частью группового, семейного — как, например, у Рембрандта, запечатлевшего себя с супругой на коленях.

Что же касается стиля, то свои портретные шедевры найдутся практически в любом: от барокко, классицизма и рококо до кубизма и других современных направлений.

История портретного жанра

В Древнем мире портретное искусство было в основном скульптурным, а в Средневековье вообще практически сошло со сцены. Развитие портретного жанра в европейской живописи началось в эпоху Проторенессанса, с нарастанием светских и антропоцентрических идей, которые стали в итоге основой ренессансного мировоззрения.

Сначала лица писали в профиль — подобно тому, как чеканили на монетах. Большим достижением художников Возрождения стал разворот лиц в профиль и три четверти.

Эпоха абсолютизма принесла моду на парадные портреты. Их заказывали короли, высшие духовные лица, аристократы. Предпочтение отдавалось классицистическому подходу. Появилась должность придворного живописца, специализировавшегося преимущественно на этом жанре.

Барокко внесло в портретное искусство свето-теневые контрасты, силу эмоций, глубину и драматизм.

Живописцы рококо добавили портретам интимности, лиричности, изящного очарования.

Серьёзно повлиял на развитие жанра романтизм: художники-портретисты этого направления стремились заглянуть в душу человека, создать одухотворённый образ в портрете.

С конца XVIII столетия в портретной живописи нарастали реалистические тенденции.

Но к концу XIX — началу XX веков реализм сдаёт позиции. Так, импрессионисты старались отразить настроение модели, подчеркнуть эмоции в конкретный момент времени.

Многие художники стали делать акцент на экспрессии. Выразительный образец — кричащий образ Гюстава Курбе.

Другие экспериментировали с цветом, третьи искажали пропорции, четвёртые создавали образы из кубических форм, пятые приправляли сюрреализмом…

Современные портретисты продолжают искать оригинальные художественные подходы, позволяющие отобразить индивидуальность человека.

Известные портретисты

В наследие многих великих художников входят знаменитые портреты, ставшие признанными шедеврами.

Великолепные образцы жанра созданы:

-

(Leonardo di ser Piero da Vinci); (Raffaello Santi); (Tiziano Vecellio); (Rembrandt Harmenszoon van Rijn); (Pieter Paul Rubens); (Diego Rodríguez de Silva y Velázquez; 1599—1660, Испания); ; ; (1865—1911, Россия); (Vincent Willem van Gogh).

Их работы в портретном жанре, как вы наверняка заметили, выбраны в качестве иллюстраций к данной статье.

Были и живописцы, которые специализировались именно на портретах (или сделали портретный жанр одним из основных в своём творчестве) и достигли известности в этой области. Например:

- нидерландцы Ян ван Эйк (Jan van Eyck) и Ян Вермеер (Jan Vermeer van Delft);

- французы Жан-Марк Натье (Jean-Marc Nattier) и Луи Токке (Louis Tocqué);

- англичанин Томас Гейнсборо (Thomas Gainsborough);

- русские мастера Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735 — 1822), Орест Адамович Кипренский (1782 — 1836), Владимир Лукич Боровиковский (1757 — 1825), Василий Андреевич Тропинин (1776 — 1857).

Знакомство с шедеврами мировой живописи побуждает поклонников прекрасного создавать и свои собственные коллекции. На сайте Very Important Lot вы сможете поучаствовать в аукционах или приобрести картины у современных художников, которые не только будут

FAQ › Рубрика: ИЗО › Чем различаются парадный портрет и лирический камерный портрет?

Чем различаются парадный портрет и лирический камерный портрет?

Парадный портрет, как правило, имел целью показать общественное положение героя. Такие картины носят приподнятый, торжественный характер.

Парадные портреты

В камерном портрете большое внимание уделялось индивидуальным особенностям человека. Его лицо обычно приближено к зрителю, доверительно раскрывает внутренний мир героя.

Камерные портреты

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Жанр портрет Выполнила Кислякова Е.В. учитель ИЗО МБОУ Лицей №21 г. Дзержинска Нижегородской области 2014 г.

Жанр — вид художественных произведений, характеризующийся определенными темами.

Жанр натюрморт — изображение группы неживых предметов, связанных по смыслу

Портрет- это картина с изображением человека Главное в портрете- передать характер человека, его внутренний мир.

Главное в портрете- передать характер человека, его внутренний мир

Из истории портрета

Первые портреты человека не были написаны красками. Это были огромные каменные изваяния египетских фараонов.

Виды искусства, к которым относится портрет графика ювелирное искусство скульптура фотоискусство живопись Портрет бывает: живописный скульптурный ювелирный графический фотографический

Портрет-картина- портретируемый представлен в смысловой и сюжетной взаимосвязи с окружающими его миром вещей, природой, архитектурными мотивами и другими людьми.

Семейный портрет- изображение семьи

Атрибут (от лат. attribuo – наделяю) – устойчивый отличительный признак какого-либо персонажа или предмета. Проще говоря, атрибут — это предмет или существо, которые рассказывают о герое (его положении в обществе, его занятии).

По количеству изображённых людей портреты бывают: Одиночный Парный Групповой

По формату изображения человека портреты различают : головной (оплечный) поколенный погрудный поясной во весь рост по бедра

Поворот головы различают: в три четверти в профиль в анфас

Спасибо за внимание!

Краткое описание документа:

Портрет персонажа — описание его наружности: лица, фигуры, одежды. С ним тесно связано изображение видимых свойств поведения: жестов, мимики, походки, манеры держаться.

Наглядное представление о персонаже читатель получает из описания его мыслей, чувств, поступков, из речевой характеристики, так что портретное описание может и отсутствовать. Главный интерес к человеку в литературе сосредоточен не на его внешнем облике, а на особенностях его внутреннего мира. Но в тех произведениях, где портрет присутствует, он становится одним из важных средств создания образа персонажа.

Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен. Он весь как божия гроза.

(Песнь третья)

Эволюцию изобразительности в литературе можно обозначить как постепенный переход от абстрактного к конкретному, чувственно-достоверному и неповторимому. Отдельные примеры художественной конкретности можно найти в литературе всех времен, тем не менее ведущей тенденцией вплоть до конца XVIII в. оставалось преобладание общего над индивидуальным. От античного и средневекового романа до просветительского и сентиментального преобладала условная форма портрета с характерными для него статичностью описания, картинностью и многословием. Изобразив внешность персонажа в начале повествования, автор, как правило, больше к ней не возвращался. Что бы ни пришлось героям пережить по ходу сюжета, внешне они оставались неизменны.

Он одарял предмет любимый, Всевда неправедно гонимый, Душой чувствительной, умом И привлекательным лицом.

(Гл. 3, строфа XI)

В литературе XIX в., представляющей разнообразие способов и форм рисовки внешности персонажей, можно выделить, вместе с тем, два основных вида портрета: тяготеющий к статичности эспозицион-ный портрет и динамический, переходящий в пластику действования.

Экспозиционный портрет основан на подробнейшем перечислении деталей лица, фигуры, одежды, отдельных жестов и других примет внешности. Он дается от лица повествователя, заинтересованного характерностью вида портретируемого представителя какой-нибудь социальной общности. Его близкий предшественник — экспозиционный портрет произведений В. Скотта, Ф. Купера и др., возникший как результат интереса романтиков к историческому прошлому и к жизни иноземных народов.

В литературе середины XIX в. прочное место занял развернутый экспозиционный портрет, в котором описание внешности переходит в социально-психологическую характеристику и соседствует с фактами биографии героя, о чем свидетельствует творчество Тургенева, Гончарова, Бальзака, Диккенса и др.

Другой тип реалистического портрета находим в творчестве Л. Толстого, Достоевского, Чехова, где индивидуально-неповторимое в героях заметно преобладает над социально-типическим и где важна их вовлеченность в динамический процесс жизни. Подробное перечисление черт наружности уступает место краткой, выразительной детали, возникающей по ходу повествования. Лаконичный прообраз такого портрета дает проза Пушкина.

Открытия реализма в области словесно-художественного портрета не отменили поисков новых форм. В творчестве писателей рубежа XIX—XX вв. заметно возрастает субъективное начало. В произведениях символистов конкретная деталь утрачивает свой чувственный характер, становится знаком соответствия с миром невидимого, абсолютного.

И в то же время рубеж веков отмечен небывалым расцветом пластических начал образности в творчестве И. Бунина, Б. Зайцева, В. Набокова и др. Это объясняется не только усвоением достижений реализма XIX в., но и художественными открытиями импрессионистического метода, усиливающего роль субъективного впечатления, фиксирующего неповторимое, ярко запоминающееся.

Портрет персонажа — описание его наружности: лица, фигуры, одежды. С ним тесно связано изображение видимых свойств поведения: жестов, мимики, походки, манеры держаться.

Наглядное представление о персонаже читатель получает из описания его мыслей, чувств, поступков, из речевой характеристики, так что портретное описание может и отсутствовать. Главный интерес к человеку в литературе сосредоточен не на его внешнем облике, а на особенностях его внутреннего мира. Но в тех произведениях, где портрет присутствует, он становится одним из важных средств создания образа персонажа.

Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен. Он весь как божия гроза.

(Песнь третья)

Эволюцию изобразительности в литературе можно обозначить как постепенный переход от абстрактного к конкретному, чувственно-достоверному и неповторимому. Отдельные примеры художественной конкретности можно найти в литературе всех времен, тем не менее ведущей тенденцией вплоть до конца XVIII в. оставалось преобладание общего над индивидуальным. От античного и средневекового романа до просветительского и сентиментального преобладала условная форма портрета с характерными для него статичностью описания, картинностью и многословием. Изобразив внешность персонажа в начале повествования, автор, как правило, больше к ней не возвращался. Что бы ни пришлось героям пережить по ходу сюжета, внешне они оставались неизменны.

Он одарял предмет любимый, Всевда неправедно гонимый, Душой чувствительной, умом И привлекательным лицом.

(Гл. 3, строфа XI)

В литературе XIX в., представляющей разнообразие способов и форм рисовки внешности персонажей, можно выделить, вместе с тем, два основных вида портрета: тяготеющий к статичности эспозицион-ный портрет и динамический, переходящий в пластику действования.

Экспозиционный портрет основан на подробнейшем перечислении деталей лица, фигуры, одежды, отдельных жестов и других примет внешности. Он дается от лица повествователя, заинтересованного характерностью вида портретируемого представителя какой-нибудь социальной общности. Его близкий предшественник — экспозиционный портрет произведений В. Скотта, Ф. Купера и др., возникший как результат интереса романтиков к историческому прошлому и к жизни иноземных народов.

В литературе середины XIX в. прочное место занял развернутый экспозиционный портрет, в котором описание внешности переходит в социально-психологическую характеристику и соседствует с фактами биографии героя, о чем свидетельствует творчество Тургенева, Гончарова, Бальзака, Диккенса и др.

Другой тип реалистического портрета находим в творчестве Л. Толстого, Достоевского, Чехова, где индивидуально-неповторимое в героях заметно преобладает над социально-типическим и где важна их вовлеченность в динамический процесс жизни. Подробное перечисление черт наружности уступает место краткой, выразительной детали, возникающей по ходу повествования. Лаконичный прообраз такого портрета дает проза Пушкина.

Открытия реализма в области словесно-художественного портрета не отменили поисков новых форм. В творчестве писателей рубежа XIX—XX вв. заметно возрастает субъективное начало. В произведениях символистов конкретная деталь утрачивает свой чувственный характер, становится знаком соответствия с миром невидимого, абсолютного.

И в то же время рубеж веков отмечен небывалым расцветом пластических начал образности в творчестве И. Бунина, Б. Зайцева, В. Набокова и др. Это объясняется не только усвоением достижений реализма XIX в., но и художественными открытиями импрессионистического метода, усиливающего роль субъективного впечатления, фиксирующего неповторимое, ярко запоминающееся.

Читайте также:

- Почему математикам не дают нобелевскую премию кратко

- Что такое мутагенез в обж кратко

- План мероприятий по спиду в школе беларусь

- Что такое детектирование как преобразуется модулированный сигнал при демодуляции кратко

- Доказать что германия стала мощной индустриальной державой кратко

Жанр портрет

Портрет – один из основных жанров в мировом искусстве. Он встречается в живописи, скульптуре, графике, гравюре и фотографии, в смежных направлениях, выступая их частью. Его цель состоит в отображении как внешних, так и внутренних характеристик модели.

И. Крамской.Неизвестная (6)

Что такое портрет

Portait (франц.), portaire (устаревш.) – изображение, изображать, воспроизводить. Persona (латин.) – личность, человек. Портрет – это передача внешности одного или нескольких людей в произведениях искусства.

Одно из главных требований в портрете – индивидуальное сходство. В некоторых современных видах живописи допустимо изображение хотя бы каких-то основных черт и меодели.

Художник выступает в роли рассказчика, повествуя наблюдателю о том, что из себя представляет этот человек. И не только то, как он выглядит, какие у него красивые глаза, грубый подбородок или курносый нос. Одна из особенностей портретов – об изображенном человек можно узнать и другие вещи. Например, кем он работает, к какому сословию принадлежит, какие увлечения предпочитает. Настоящий портрет расскажет и о внутреннем мире человека, его характере и настроении.

При этом каждый рисунок несет в себе субъективное мнение художника. Как о человеке, так и об окружающей его среде. Используются различные приемы письма. Где-то главными становится глаза, лицо, в других картинах цвет, фон, какие-то мелкие детали.

Чаще всего моделями выступают настоящие люди, а также сам художник (рисующий в жанре автопортрет). Поэтому обычно модели рисунка наделяются определенными чертами своего времени. По портретам можно рассказать целую историю возникновения и развития человека, изменений в эпохах, известных мировых событиях.

Жак Луи Давид. Бонапарт на перевале Сен-Бернар (7)

История возникновения жанра

Жанр портрета – один из древнейших в истории искусств. Фигуры и лица людей рисовали на камнях даже пещерные жители. Далее человеческие изображения в основном становились частью культа. Известны древние петроглифы (рисунки на камнях), деревянные и костяные статуэтки, рисунки на керамике. Фигуры людей с лицами и без них дошли до нас с различных эпох.

Древние египтяне изображали людей различными способами. Их рисовали на фресках, рельефах, посуде, делали фигурки и статуи. Считалось, что душа умершего человека должна была войти в его изображение, в противном случае она исчезала. Поэтому художники старались добиться максимального сходства. Если же душа не найдет своего места – она вселялась в такой рисунок, который был ей ближе всего. Поэтому скульптур и рисунков в Древнем Египте было действительно много.

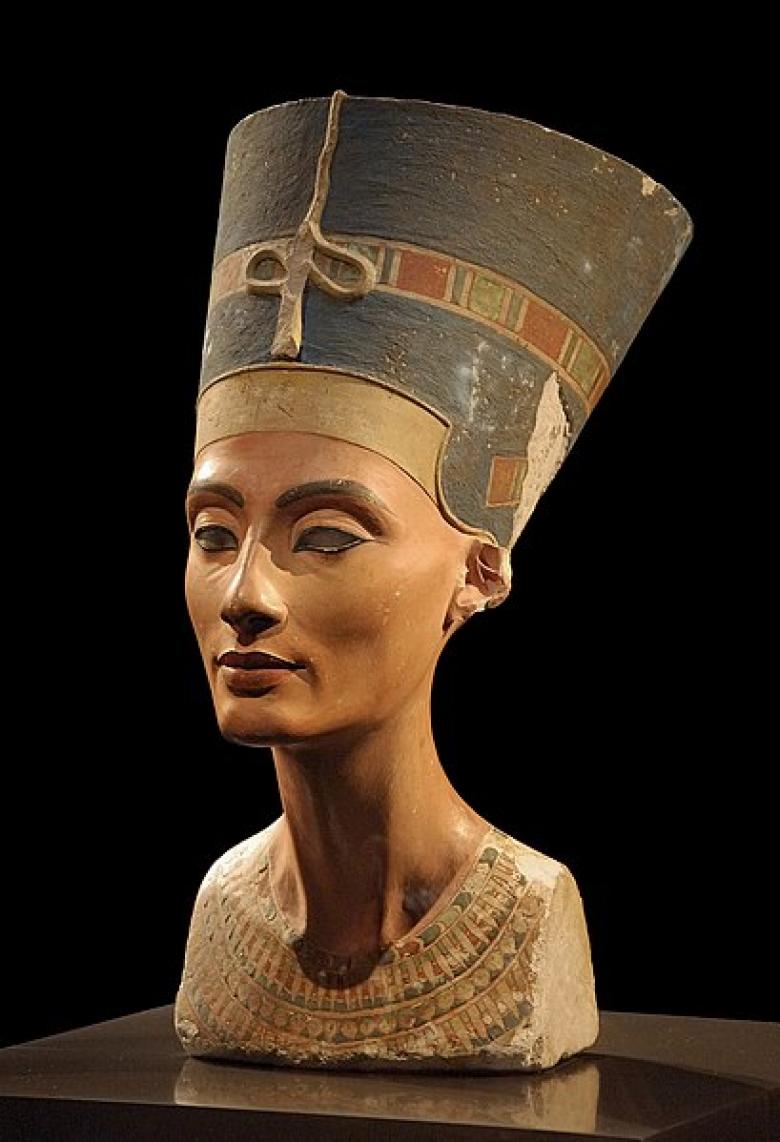

Мастерская Тутмоса. Бюст Нефертити (8)

В Риме портрет также становятся обязательным атрибутом, связанным как с жизнью, так и со смертью. Изображения императора участвовали в судебных процессах, словно он сам выносил приговор преступнику. В знатных домах хранились посмертные маски представителей рода.

В античности существовал культ личности. Здесь возвеличивали выдающихся людей – правителей, общественных деятелей, поэтов, ученых и философов. При этом авторы старались подчеркнуть значимость человека, его сферу деятельности доступными художественными приемами.

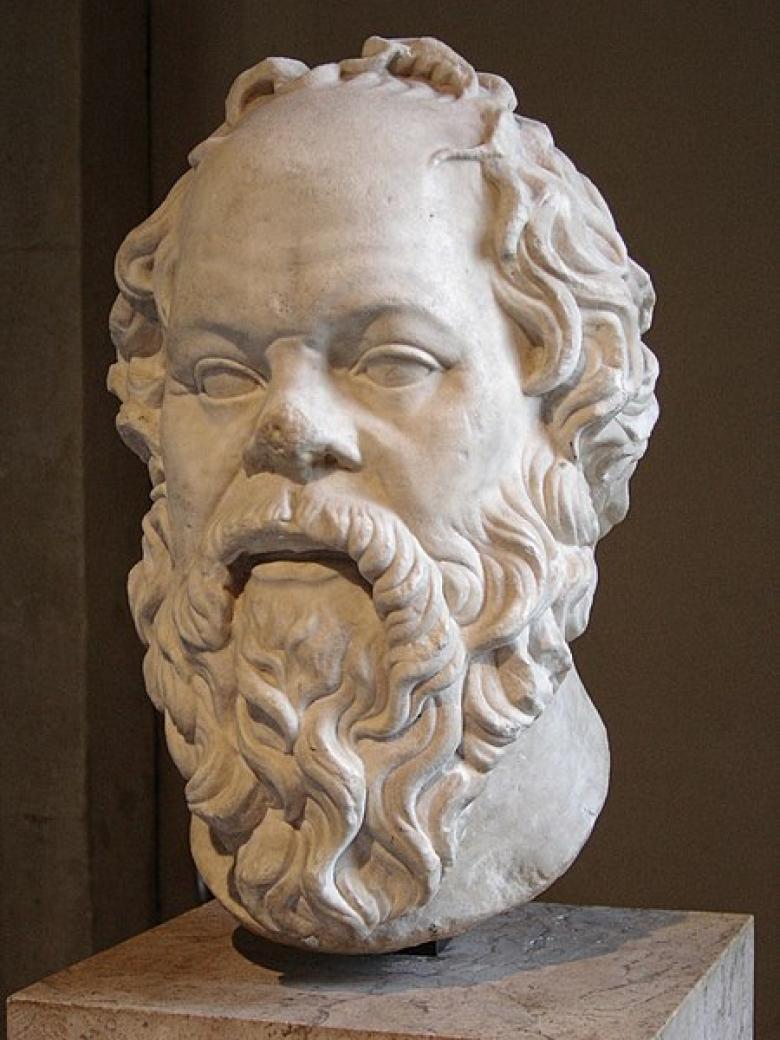

Лисипп. Портрет Сократа (9)

В средние века человеческому телу отводилась особая роль. Изображения человека канонизируются, обрастают традициями и правилами. Личность унифицируется, при этом художники стараются уделить время самым мелким деталям.

Обратите внимание. Изображения Бога, Иисуса, Девы Марии нельзя считать портретами. Они написаны не с живых людей, являются обобщенными образами. Для них существует отдельный жанр – иконопись. Исключения составляют изображения святых, созданные при их жизни или после нее.

В это время развивается восточная живопись. Здесь также следуют канонам, но создаются сильно индивидуализированные портреты. Особенно этим отличались портретные миниатюры мастеров Китая, Средней Азии, Азербайджана, Ирака, Индии.

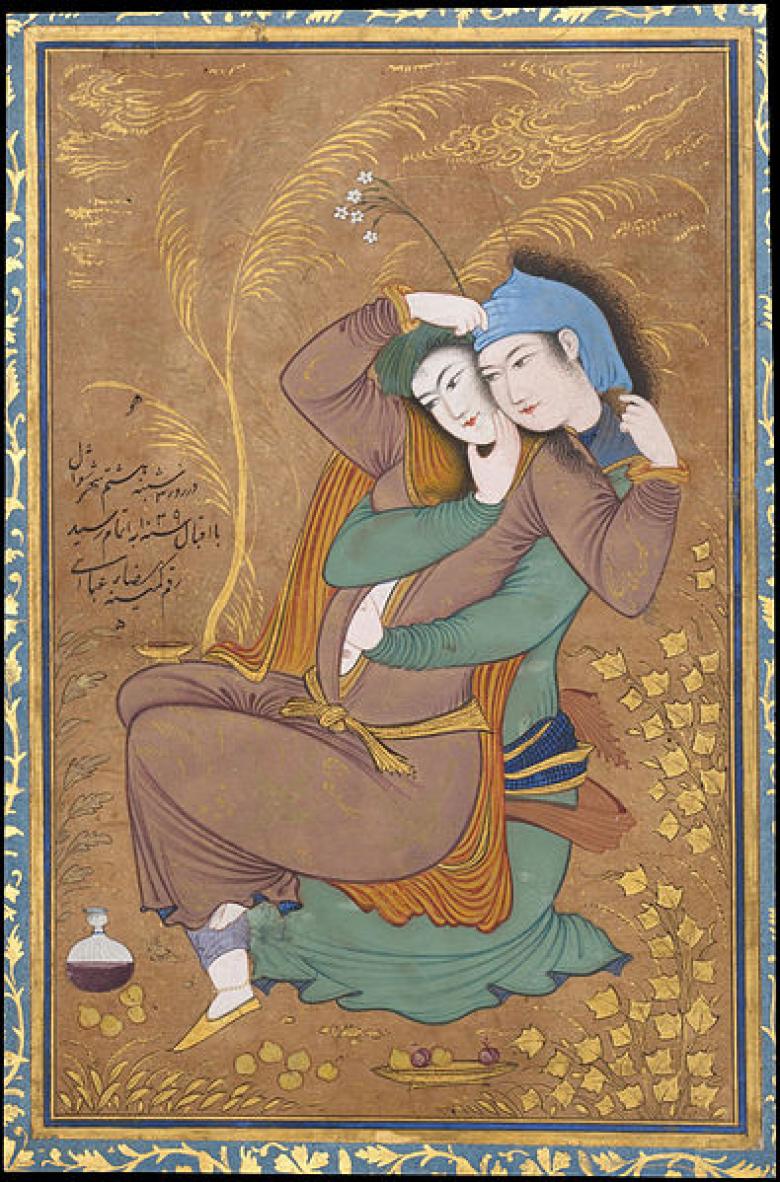

Риза (Реза) Аббаси. Влюбленные (10)

Становление портрета как жанра произошло в эпоху Возрождения. С помощью изображения художники пытаются вникнуть во внутренний мир, показать характер и настроение человека. Одновременно в нескольких странах жанр начинает жить и развиваться. Л. да Винчи, Рафаэль и Тициан в Италии, А Дюрер в Германии, Р. Кампен и Ян ван Эйк в Нидерландах – невозможно сказать, кто был первым и лучшим в развитии этого направления. Часто реальные персонажи приравниваются к вымышленным, большую роль здесь играет сравнение великих людей с мифическими образами.

Большинство портретов – символы власти и богатства. Их заказывают знатные особы в свои дома и как подарки другим представителям сословия. Распространены брачные и семейные портреты. Обязательны изображения правителей любого времени и эпохи, вплоть до современности. Картины и фотографии лидеров страны у обычных и знаменитых людей, при важных встречах стали необходимым атрибутом и традицией во всех странах. Лица правителей изображались на монетах и банкнотах, такая символика сохранилась до сих пор во многих странах.

Монета императора Николая II (11)

XVII – XVIII превратили искусство в смесь художества и психологии. Внутренний мир человека раскрывается и через натюрморты, и через городские пейзажи. Но главным здесь становится портрет. Именно в это время Андре Фелибьен (придворный историк Людовика XIV) предложил выделить его в отдельный жанр, как изображение существующих людей.

В России складывается своя техника написания портрета. Кроме того, он отличается большим жанровым разнообразием. Именно русская художественная школа стала началом для изображений разных социальных типов.

Фламандская и голландская школы также обращают внимание на простых людей – служанок, рыбаков, охотников. Расцветает и парадный портрет.

XIX век отмечен интересом к внутреннему миру человека, на первый план выходят сильные духом люди. Вводятся геометрические фигуры и планы, внимание останавливается на внутренних переживаниях человека, все остальное – лишь дополнение к образу, поэтому должно быть очень простым.

XX век меняет видение художников. На первом плане – субъективное понимание живописца Личность модели на полотне часто выступает в качестве дополнительного средства отображения действительности.

Б. Кустодиев. Красавица (12)

Виды портретов

Существует несколько видов портретов. Различают их по разным признакам.

Одиночный, двойной, групповой

В зависимости от количества изображаемых людей, портрет может быть одиночным, двойным или групповым. Даже если изображены две картины, и на каждой по одному человеку, а в целом они составляют единое целое (диптих), то такие портреты тоже считаются парными.

Среди групповых портретов также следует отметить портретные галереи. Это либо коллекции одного художника, изображающие разных людей, либо картины членов одной семьи – здравствующие и умершие.

Рембрандт. Ночной дозор (13)

Размерный

В зависимости от размера портреты также разделяют на картины «в натуру», увеличенные, миниатюрные, малоформатные.

Миниатюры часто изображали в медальонах, на геммах (ювелирных камнях), делали специальные маленькие работы в рамки для личного пользования. Портреты в натуральную величину, а также увеличенные огромные картины заказывали знатные особы.

Автор неизвестен. Камея Гонзага (Двойной портрет Птоломея и Арсинои) (14)

Парадный и камерный

Изображение одного или нескольких людей в полный рост называется парадным портретом. Чаще всего изображают человека на архитектурном или природном фоне, знатных особ – в дорогих покоях и залах.

Камерный портрет – частичное изображение человека. Бывают поясные, погрудные и оплечные. Обычно пишут на нейтральном фоне, либо в домашней обстановке. Также к камерным относят и интимные портреты.

Станковый и монументальный

Станковый портрет имеет самостоятельное значение. Это картина человека, его бюст, статуя, графический рисунок или фотография. Главное здесь – сама модель.

К монументальным портретам относятся фрески, рельефы, статуи.

Костюмированный

Модель должна быть представлена в непривычной для человека одежде, с заимствованными аксессуарами, в окружении специально подобранных предметов или на нейтральном фоне. Обычно это люди в литературном, театральном, историческом образе, в виде аллегории, мифического или фантастического существа.

А.Я. Головин. Портрет Шаляпина в образе Олоферна (15)

Сатирический

Карикатуры и шаржи возникли давно, но свою популярность получили в современное время. Такие картины писали и в XIX веке, высмеивая негативные черты конкретного человека, и рисуют сейчас, больше для развлечения.

Автопортрет

Если художник изображает сам себя, такая работа называется автопортретом. Пишут их с помощью зеркала, а также по памяти или по собственным представлениям.

Ван Гог Автопортрет (16)

Также различаются портреты в анфас и в профиль, вертикальные и горизонтальные, в зависимости от материалов письма (акварельные, масляные, карандашные и пр.), исторические, религиозные, семейные, посмертные и пр.

Следует отметить, что большинство таких полотен создавались не для музейного существования. Обычно это личные картины, предназначенные для семьи. Либо изображения для помещений – дворцов, государственных учреждений, с основной идеей – подчеркнуть власть и силу правителя.

Известные художники-портретисты

Расцвет портретного жанра ознаменован такими известнейшими мастерами как С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Тициан. Этому еще поспособствовало и развитие масляной живописи. Художники отходят от религиозных канонов, делая портрет живым и настоящим. Одни из самых известных портретов того времени – женская «Мона Лиза» и мужской портрет руки Рафаэля.

Леонардо да Винчи. Мона Лиза (17)

Рафаэль Санти. Портрет графа Бальдассаре Кастильоне (18)

Не отстает от художников и Донателло с его известными реалистичными скульптурами.

Донателло. Скульптура в Уффици (19)

Среди фламандских художников отдельно стоит отметить Ян ван Эйка с его сюжетными портретами, в которых много внимания уделяется фону и атрибутике. Именно они много могут рассказать о жизни, быте и о самих людях на полотне.

Ян ван Эйк. Портрет четы Арнольфини (20)

Эль Греко стал продолжателем идей эпохи Возрождения. Острый драматизм его картин, идеи контраста, странные ракурсы, неестественные пропорции, оригинальное освещение – все было призвано увеличить внутреннюю эмоциональность человека.

Эль Греко. Мальчик раздувающий лучину (21)

Более лирический драматизм представлен в картинах Рембрандта и Веласкеса.

Диего Велакес. Портрет антонии Ипеньяррьета-и-Гальдос с сыном Луисом(22)

Яркие, красочные портреты характерны для П.П. Рубенса.

П. П. Рубенс. Конный портрет герцога Лерма (23)

Среди русских художников-портретистов немало известных имен. Аллегорические фигуры пишут Ф. Рокотов, Д. Левицкий. Романтические фигуры создает К. Брюллов, О. Кипренский.

К. Брюллов. Итальянский полдень (24)

Рубеж XIX – XX вв. подарил миру такие имена как П. Пикассо, М. Шагал, Э. Дега, А. Модильяни. В их работах идея портретного жанра преломляется и появляется нечто новое, свежее, не зависимое от канонов реализма.

П. Пикассо. Портрет Амбруазо Воллара (25)

Среди русских живописцев того времени стоит отметить В. Серова, М. Врубеля, Б. Кустодиева, С. Малявина, А. Архипова.

Б. Кустодиев. Портрет жены (26)

Портрет стал одним из художественных способов рассказать нам об истории человечества, его жизни и развития, об эпохах и событиях. Люди на изображениях становятся чем-то больше, чем просто лицами. В них чувствуется яркая индивидуальность, через них ощущается настроение художника.

Все жанры изобразительного искусство.

Перейти к содержимому

Чем различаются парадный портрет и лирический камерный портрет?

FAQ › Рубрика: ИЗО › Чем различаются парадный портрет и лирический камерный портрет?

Игорь спросил 2 года назад

Чем различаются парадный портрет и лирический камерный портрет?

1 ответ

Лучший ответ

admin Админ. ответил 2 года назад

Парадный портрет, как правило, имел целью показать общественное положение героя. Такие картины носят приподнятый, торжественный характер.

В камерном портрете большое внимание уделялось индивидуальным особенностям человека. Его лицо обычно приближено к зрителю, доверительно раскрывает внутренний мир героя.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Типология и поэтика портрета в русской лирической поэзии»

Портрет как феномен культуры, эстетический объект обнаруживает себя изначально в изобразительном искусстве. Под портретом априори понимается перенесение облика человека «на полотно». Как писал Б.В.Шапошников, «портретом мы называем изображение определенного человека, когда только он является единственной темой картины»1. А Н.И.Жинкин в статье «Портретные формы» дает определение живописного портрета, более конкретно очерчивая его особенности и делая акцент на внешней статичности воссозданного объекта: «Портрет — изображение на плоскости индивидуального человека, не вовлеченного в действие»2. Художник, создавая портрет, стремится отразить не только внешность отдельного человека, но и его внутренний мир, мысли и чувства в определенный момент, особенно поразивший создателя, и преломить в данном произведении свое собственное отношение к предмету изображения. Не случайно о живописном портрете говорят, что — это «продукт лирического 3 отношения к миру» .

Заметим, однако, что портрет в литературе — одна из составляющих «текстового полотна» — понятие не менее распространенное и актуальное. Под «портретом в литературе» предполагают средство характеристики героя, описание его внешности, отражающее внутренний мир, характер взаимодействия с миром внешним, и соотносят это понятие («портрет в литературе») с прозаическим произведением. Так, в Словаре литературоведческих терминов под редакцией Л.И.Тимофеева и С.В.Тураева портрет в литературе определяется как «изображение внешности героя: его лица, фигуры, одежды, манеры держаться. <.> Персонаж может быть не описан внешне, и портрет дается через впечатление, которое герой

1 Шапошников Б.В. Портрет и его оригинал.// Искусство портрета. Сб. статей под ред. А.Г.Габричевского. М., 1928. С.78.

Жинкин Н.И. Портретные формы.// Там же. С. 12-13.

3 Тарабукин Н.М. Портрет как проблема стиля.// Там же. С. 173. 3 производит на окружающих»1. В Литературном энциклопедическом словаре под общей редакцией В.М.Кожевникова и П.А.Николаева подчеркивается, что портрет — «разновидность описания»2. И в других словарях, справочниках, специальной литературе по теории художественной словесности3 дается определение портрета как описания внешности персонажей, и относится оно в основном к прозаическим произведениям, в которых портрет выступает как одно из основных средств создания образа в произведении, как художественный прием.

Положенное в основу любого портрета изображение внешности человека имеет различные способы и формы реализации в различных видах искусства (изобразительном искусстве, литературе, музыке, фотографии и т.д.). Соответственно в литературе возникают словесные портреты, и в зависимости от жанро-видовых особенностей произведения целесообразно выделить термины: «литературный портрет», «портрет в прозе» и «портрет в лирике». Конечно, все эти понятия связаны с изображением человека в литературном художественном произведении и в основе своей имеют родство с портретом живописным, однако они имеют и принципиальные различия, и степень и свойства родства с живописью у них также отличаются.

Термин «литературный портрет» рассматривается в научной литературе в двух значениях:

1 Словарь литературоведческих терминов под ред. Л.И.Тимофеева и С.В.Тураева. М., 1974. С.275-276. (Ссылки на литературоведческие словари и энциклопедии важны для нас, поскольку они показывают устоявшиеся терминологические позиции в анализе художественных явлений словесности),

2 «Портрет в литературе (франц. portrait, от portraire — изображать), изображение внешности героя (черт лица, фигуры, позы, мимики, жеста, одежды) как одно из средств его характеристики; разновидность описания» — Литературный энциклопедический словарь. Под ред. В.М.Кожевникова и П.А.Николаева М., 1987.

3 Краткая литературная энциклопедия под ред. А.А.Суркова. T.V. М., 1968. С.894-895; Энциклопедический словарь для юношества. Литературоведение от А до Я. М., 2001.С.264-267; Литературная энциклопедия терминов и понятий под ред. А.Н.Николюкина. М., 2001. С.162.

1. Литературный жанр, близкий мемуарному, которому свойственны документальность, стремление к точному, достоверному воспроизведению избранного объекта, на которое накладывается личное восприятие автора. «В первую очередь, это рассказ о характере и судьбе определенной личности, интерес к которой и формирует содержание нового жанра. Документально-биографический материал, положенный в основу литературного портрета как жанра, требовал от автора и особых способов его художественной обработки. Процесс создания образа героя в литературном портрете, с одной стороны, «ограничен» фактами биографии конкретного человека, но с другой — закон жанра не стесняет автора в выборе форм авторского комментария, объяснения характера героя повествования»1. О жанре литературного ч л портрета убедительно писали Барахов B.C. , Трыков В.П. , Уртминцева М.Г.

2. Другое значение термина «литературный портрет» употребляется в научных исследованиях, например, Габель М.О., как «изображение человеческой внешности»4 в литературном произведении, т.е. рассматривается как художественный прием, и тогда это понятие совпадает с понятием, которое дается в литературоведческих справочниках как «портрет в литературе». В книге А.И.Белецкого «Избранные труды по теории литературы» в главе «Изображение внешности лиц», написанной М.О.Габель, рассматривается вопрос о том, какие именно бывают портреты в художественных произведениях различных эпох и направлений. Автор, выделяет, в частности, портрет паспортных примет, отвлеченный портрет, портрет переходного стиля, живописный портрет, портрет с меняющимся выражением, пластический, архитектурный портреты5. Заметим, что в данной работе портрет рассматривается исключительно как прием и

1 Уртминцева М.Г. Говорящая живопись (Очерки истории литературного портрета). — Нижний Новгород. 2000. С.11.

2 Барахов B.C. Литературный портрет. Истоки, поэтика, жанр. Л., 1985.

3 Трыков В.П. Французский литературный портрет XIX века. — М. 1999.

4 Габель М.О. Изображение внешности лиц.//А.И.Белецкий Избранные труды по теории литературы. — М., 1964. С. 149.

5 Подробнее см. там же. С. 149-169. размежевания понятий «портрет в лирике» и «портрет в прозе» нет, хотя примеры портретов в лирике приводятся.

Термин «портрет в прозе» при таком рассмотрении будет совпадать с понятием «литературный портрет» во втором значении и тогда это художественный прием, используемый как средство создания образа героя1. Пожалуй, наиболее точно определение портрета, характерное для прозаического произведении дано в монографии Л.Н.Дмитриевской «Пейзаж и портрет: проблема определения и литературного анализа (пейзаж и портрет в творчестве З.Н.Гиппиус))». Автор пишет: «Портрет в литературном произведении — одно из средств создания образа героя, с отражением его личности, внутренней сущности, души через изображение (portrait) внешнего облика, являющееся особой формой постижения действительности и характерной чертой индивидуального стиля писателя»2. Однако приведенное определение вполне справедливо для портрета в прозаическом произведении, но не учитывает особенности портрета в лирике.

А.Г.Габричевский в статье «Портрет как проблема изображения» писал: «Проблема портрета делается проблемой стиля, наличие или отсутствие портрета, его характер, выбор и трактовка модели оказываются следствием или, в лучшем случае, выражением того или иного мировоззрения»3. На наш взгляд, философия живописного портрета как нельзя более гармонично раскрывает философию портрета в лирике, поскольку, в отличие от прозы, где портрет выступает часто как инструмент, как одно из средств создания героя, в лирической поэзии портрет (как и в

1 Портрет в художественной прозе. Межвузовский сборник научных трудов. -Сыктывкар, 1987; Кашина Н.В. Человек в творчестве Ф.М.Достоевского. — М., 1989; Дмитриевская JI.H. Пейзаж и портрет: проблема определения и литературного анализа (пейзаж и портрет в творчестве З.Н.Гиппиус)). Монография. — М., 2005; У Чуньмэй Портрет в рассказах и повестях Л.Н.Андреева. — М., 2006 и др.

Дмитриевская Л.Н. Пейзаж и портрет: проблема определения и литературного анализа (пейзаж и портрет в творчестве З.Н.Гиппиус)). — М., 2005. С.90. 3 Габричевский А.Г. Портрет как проблема изображения.//Искусство портрета. Сб. статей под ред. А.Г.Габричевского. М., 1928.С.55. 6 живописи) — есть и предмет, и цель изображения, и одновременно выражение авторского мировоззрения. Поэтому при определении портрета в лирике, необходимо учитывать определение портрета живописного. «Портрет -прежде всего изображение, но не всякого предмета, а человека <.> не изображения человека вообще, а индивидуального или лучше — единичного, но и не только индивидуального, а находящегося в спокойном состоянии, т.е. не вовлеченного в действие»1. Итак, основополагающим для портретного полотна является 1) изображение какого-либо героя; 2) его внешность есть единственный сюжет написания картины; 3) те средства, которыми оперирует художник, отражают его видение и отношение к герою. Когда в лирической поэзии создается портрет, то художественное содержание произведения сосредоточено исключительно на описании героя (пусть и фрагментарном) и именно посредством этого описания выражается индивидуальный авторский стиль, который, по словам П.Н.Сакулина, «выражает собою психоидеологию писателей»2 (выделено П.Н.Сакулиным).

Конечно, с течением времени в литературном процессе портрет в лирике (да и не только в лирике) приобретает все большую значимость, большую смысловую нагрузку и философское наполнение. Во многом это объясняется тем, что слово приобретает все большую ассоциативную широту, «слово есть искусство»3, по словам А.А.Потебни. Портрет в этой связи постепенно становится своеобразным визуальным аналогом слова. Лирический портрет есть не только изображение какого-либо объекта, образа, но и, в первую очередь, отражение сложных душевных процессов самого поэта. Как писал Б.В.Шапошников, рассуждая о философии портрета в целом: «Индивидуальность же самого художника окрашивает все «идеи»,

1 Жинкин Н.И. Портретные формы.// Там же. С. 12-13.

2 Сакулин П.Н. Филология и культурология. — М., 1990. С.141.

3 Потебня A.A. Теоретическая поэтика. — СПб., 2003. С.38. 7 которые он вкладывает во все свои произведения, в том числе и портреты. В этом смысле все творчество художника автопортретно»1.

Исследуя природу портрета, Ю.М.Лотман, замечал, что как бы ни казался портрет «наиболее «естественным» и не нуждающимся в теоретическом обосновании жанром живописи», в действительности «портрет вполне подтверждает общую истину: чем понятней, тем непонятней»2. Безусловно, портрет — интереснейшее явление в искусстве соединяющее внутреннюю сущность и внешнее воплощение, сходство с оригиналом и авторское видение объекта. «<. .>портрет по своей природе наиболее философский жанр живописи. Он в основе своей строится на сопоставлении того, что человек есть, и того, чем человек должен быть»3. Изучению понятия портрета посвящены ряд работ, в частности: М.Алпатова «Очерки по истории портрета»4, Ю.М.Лотмана «Портрет» 5, Н.Дмитриевой «Изображение и слово»6, Б.Галанова «Искусство портрета», «Живопись словом. Человек. Пейзаж. Вещь»7, Л.С.Зингера «Очерки теории и истории портрета»8, В.Фриче «Социология искусства»9 и др. О портрете в прозаических произведениях на сегодняшний день существует достаточно работ, в которых роль портрета эмпирически определена10.

1 Шапошников Б.В. Портрет и его оригинал.// Искусство портрета. Сб. статей под ред. А.Г.Габричевского. М., 1928.С.82 4 Лотман Ю.М. Об искусстве. — М., 1998. С.500.

3 Там же. С.510.

4 Алпатов М. Очерки по истории портрета. — М.-Л., 1937.

5 Лотман Ю.М. Портрет.// Лотман Ю.М. Об искусстве. — М., 1998. С.500-518.

6 Дмитриева Н. Изображение и слово. — М., 1962.

7 Галанов Б, Искусство портрета. — М., 1967; Галанов Б. Живопись словом. Человек. Пейзаж. Вещь. — М., 1972.

8 Зингер Л.С. Очерки теории и истории портрета. М., 1989.

9 Фриче В. Социология искусства. — М.-Л., Государственное издательство. 1930, 205с.

10 Абеляшева Г.Е. Проблемы поэтики портрета: (На материале романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»). — Симферополь, 1997; Портрет в художественной прозе. Межвузовский сборник научных трудов. Сыктывкар, 1987 и др.

Одним из наиболее основательных исследований в области лирического портрета является работа Башкеевой В.В. «Русский словесный портрет: Лирика и проза конца XVIII — первой половины XIX века», выполненная в рамках докторской диссертации. Автор рассматривает в работе портрет в поэзии Г.Р.Державина, К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского, портрет в прозе Н.М.Карамзина и А.А.Бестужева-Марлинского, а также портрет в творчестве А.С.Пушкина. Заметим, что В.В.Башкеева ставит перед собой задачу рассмотреть «своеобразие портретных форм в их историческом развитии в русской поэзии (лирике) и прозе периода становления собственно-литературного словесного портрета в 1780-1830-е гг.»1, однако теоретического обоснования понятия портрета в лирике, его функциональных отличий автор не дает. Не представлена и соответствующая типология.

Портрет в поэтическом творчестве — явление емкое и многофункциональное, его функционирование в тексте выходит далеко за рамки художественного приема. Это не просто средство создания героя (как в прозаическом произведении), композиционный прием или даже жанр, это у часто создание образа идеи произведения, отражение авторского понимания мира в целом.

Словари и справочники3 не выделяют портрет в лирическом произведении, лишь в Литературной энциклопедии терминов и понятий под ред. А.Н.Николюкина упоминается, что «в лирике и особенно в драматургии

1 Башкеева В.В. Русский словесный портрет: Лирика и проза конца XVIII — первой половины XIX века. Докт. дисс. -М., 2000. С.22-23.

2 Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. Поэтика и индивидуальность. М., 1997. С.208.

3 Словарь литературоведческих терминов под ред. Л.И.Тимофеева и С.В.Тураева. М., 1974; Краткая литературная энциклопедия под ред. АА.Суркова. — М., 1968; Литературный энциклопедический словарь. Под общ. ред. В.М.Кожевникова и ПА.Николаева. М., 1987; Энциклопедический словарь для юношества. Литературоведение от А до Я. — М., 2001. словесное портретирование более или менее затруднено и ограничено»1. Но оно не лишено внимания в современной науке. Напротив, существует достаточно отдельных статей, аналитических материалов2, затрагивающих данную проблему, что свидетельствует о несомненном интересе к ней как в теоретическом, так и историко-литературном отношении. При наличии фрагментарных, эпизодических подходов к вынесенному в заглавие диссертации феномену вызрела потребность в проведении исследования, в котором бы были определены как теоретические, так и историко-литературные признаки названного явления в русской поэзии. Актуальность исследования определяется необходимостью выявления типологических черт лирического портрета, а также насущным требованием современной истории литературы, определения специфики комплекса художественных приемов и форм создания лирического портрета.

Объектом настоящего исследования являются преимущественно поэтические произведения, показательные с точки зрения изучения избранного для историко-литературного художественного феномена, — И.А.Бунина, ВЛ.Брюсова, М.А.Волошина, Н.С.Гумилева, И.Северянина и др. поэтов рубежа XIX — XX веков, рассмотренные в контексте русской поэтической традиции, сложившейся в творчестве К.Н.Батюшкова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Е.А.Баратынского, А.А.Григорьева, А.Н.Апухтина, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева; а также в зону исследовательского внимания попали отдельные стихотворные произведения В.В.Маяковского,

1 Литературная энциклопедия терминов и понятий под ред. А.Н.Николюкина. М., 2001. С. 762.

2 Васильев С. А. Портрет в послеоктябрьской лирике В.Хлебникова// Филологические традиции и современное литературное и лингвистическое образование. Выпуск 3: В 2 т. Т.1. — М., 2004. С. 152-158; Васильев С.А. Живописные образы В.М.Васнецова в лирике А.А.Блока// Синтез в русской и мировой художественной культуре. Материалы Четвертой научно-практической конференции, посвященной памяти А.Ф.Лосева. — М., 2004. С.46-50; Секриеру А.Э. Набросок, эскиз, этюд как динамичные явления индивидуального стиля Игоря Северянина. // Синтез в русской и мировой художественной культуре. Материалы Третьей научно-практической конференции, посвященной памяти А.Ф.Лосева. -М., 2005 и др.

— Ъг

М.И.Цветаевой, А.А.Ахматовой, С.А.Есенина, Г.Иванова и др. В работе анализируются лирические стихотворные произведения, в которых портретное изображение оказывается в центре внимания автора. Сатирическую поэзию мы не рассматриваем, поскольку она соотносима с особыми «комическими» и сатирическими формами изобразительного искусства, а значит, представляет собой тему отдельной работы.

Предметом исследования являются приемы, способы создания, функционирование портретных изображений в русской лирической поэзии, а также роль портрета в формировании художественного мира поэта в целом.

В нашей работе мы преследуем цель определить, обозначить, охарактеризовать и дифференцировать столь значительное, многогранное явление в русской лирике, как портрет. Соответственно задачи исследования обусловлены поставленной целью и заключаются в следующем:

— раскрыть и теоретически обосновать понятие «портрет в лирике», не обозначенное в литературоведческих справочниках и словарях как особое явление, имеющее существенные отличия от терминов, близких по наименованию («литературного портрета» и «портрета в прозе»);

— показать принципиальные различия между лишенным развернутого описания, часто фрагментарном (но по фрагменту сохраняющим целостность портретного изображения) метонимичным «портретом в лирике» и эпически развернутым, многократно «рассыпанном» в тексте, нередко имеющим авторское комментирование, аналитичным «портретом в прозе»;

— определить функциональные проявления портрета в поэтическом тексте, который имеет больше аналогий с искусством живописи, более развернутое поле взаимодействия с общесодержательным аспектом произведения, чем портрет в прозе, а также позволяет в «сгущенном» виде представить авторскую философскую картину мира;

— обосновать аргументированность последовательного обращения к портрету в русской литературе, особенно в конце XIX века, когда скрупулезное исследование микромира Человека и его места в общей

11 картине мироздания приводит к разработке новых портретных форм, в том числе и в поэзии;

— охарактеризовать основные средства создания портрета в лирическом произведении, спектр которых существенно расширяется по сравнению с портретом в прозе, что обусловлено общеконструктивными особенностями стихотворных произведений, позволяющими вмещать в свернутом виде описательную фактуру портрета, сохраняя при этом необходимую динамику; на основе анализа художественных текстов выявить, систематизировать и обосновать типологию портрета в лирической поэзии;

— показать особенности портретного «живописания» в индивидуальном стиле русских поэтов.

Методология. В исследовании были использованы сравнительно-сопоставительный, культурно-исторический, структурно-типологический, историко-функциональный методы. Методологическую основу работы составили труды Ф.И.Буслаева, А.А.Потебни, А.Ф.Лосева, П.Н.Сакулина, М.М.Бахтина, А.Н.Веселовского, Ю.М.Лотмана, В.М.Жирмунского. Использованы приемы анализа и подходы к исследованию текста, разработанные А.А.Потебней, В.В.Виноградовым, А.Н.Веселовским, В.М.Жирмунским, Ю.М.Лотманом и др. Особое внимание при разборе художественного произведения уделялось внутренней форме слова и произведения как основному семантическому центру, формирующему наполнение художественного образа и соответствующие ассоциативные связи, позволяющие раскрыть содержание произведения как многомерную систему.

Учение А.Ф.Лосева о диалектике художественной формы художественная форма<.> есть личность как символ или символ как личность» (курсив А.Ф.Лосева)) было положено в основу рассмотрения понятия «портрет», в котором преломилась проблема соотношения формы и содержания: внешность человека (героя) есть отражение глубинного содержание не только образа героя, но произведения и мировоззрения автора

12 в целом. Поэтому одним из основных в диссертации стало понятие индивидуального стиля, разработанное в трудах А.Ф.Лосева, П.Н.Сакулина, П.А.Николаева, Ю.И.Минералова. Так, П.Н.Сакулин считал, что «всякий большой стиль есть формальное выражение определенного мировоззрения»1, а А.Ф.Лосев называл стиль «подлинным ликом художественного произведения» 2.

В основу разработки типологии портретов в лирике были положены труды М.М.Бахтина об авторе и герое, Ю.М.Лотмана о портрете. В исследовании аналогий изобразительному искусству, живописи (иконописи) и лирической поэзии использованы труды М.В.Алпатова, Ф.И.Буслаева, Б.Галанова, Н.Дмитриевой, М.О.Габель, Е.Трубецкого и др. Положения, выносимые на защиту:

1. Понятие «портрет в лирике» существенным образом отличается от понятия «портрет в прозе» и формой, и способом проявления в произведении, и функциональным наполнением. Портрет в прозе определяется описательным рядом деталей, сопровождаемых авторским комментарием, является художественным приемом, одним из средств создания образа героя, тогда как портрет в лирике (в случае, если он становится объектом внимания автора) — основной или один из основных предметов изображения в произведении, метонимичен, зачастую лишен описательности и являет собой суть лирического сюжета.

2. Под «портретом в лирике» следует понимать такое метафорически емкое поэтическое изображение внешности героя, в котором через детали внешности или впечатление от них воссоздается не только его образ, но проявленная, поэтически визуализированная авторская картина мира.

1 Сакулин П.Н. Филология и культурология. — М., 1990. С. 141.

2 Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы. — М., 2010. С.207.

13

3. Взаимопроникновение прозы и поэзии, повлекшее обоюдное заимствование приемов построения произведений, приводит к тому, что в стихотворениях сюжетные элементы проявляются более активно, а в прозе наблюдается ослабление сюжетной канвы и усиления лирического плана, которое происходит в основном за счет широко используемой описательности, в частности, портретного изображения, то есть портрет становится проявлением лирического в прозаическом произведении.

4. Усвоивший традицию поэтов-романтиков второй половины XIX века, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева, а также философию современного тому времени изобразительного искусства, в частности, импрессионистической живописи, направленной на передачу движения в пространстве картины, портрет героя в лирике начала XX века постепенно становится воплощением рождающегося и преображающегося авторского впечатления о герое, его внутреннем мире и взаимодействии с ним.

5. Обусловленная культурно-историческим развитием, связанным с идеей антропоцентризма, с повышенным интересом к исследованию микрокосма личности как макрокосма (в соответствии с неоромантической традицией) активная разработка портретных форм в литературе (в прозе, поэзии и даже драматургии1) на рубеже Х1Х-ХХ веков становится знаковым явлением эпохи, одной из основных ее черт.

6. Исходя из учения М.М.Бахтина о соотношении автора и героя, выделяется портрет героя произведения (если герой в соответствии с замыслом объективизирован, «удален» от автора) и портрет

1 Иезуитов С.А. О портрете в драме (Анализ пьес М.Горького 1930-х годов)// Портрет в художественной прозе. Межвузовский сборник научных трудов. — Сыктывкар, 1987. С.81-101. лирического героя, или автопортрет, если лирический герой и автор максимально сближены.

7. В соответствии с характером проявления лирического «я» автора можно выделить три основные группы портретов: 1) портрет героя лирического произведения, выражающего лирическое «я» автора; 2)портрет героя-адресата в лирическом произведении; 3) автопортрет.

8. В лирическом произведении как малой художественной форме описательный ряд зачастую эллиптируется, оставляя вниманию читателя наиболее значимые детали (лица, фигуры, костюма, детали, сопровождающие героя, и др.), которые преподаются автором таким образом, что возникает и портретное изображение, и раскрывается авторская позиция. Деталь в лирике в большей степени утрачивает функцию описательности, становится более метафоричной, часто являет собой «свернутый»1 сюжет, который, раскрываясь, наполняет портрет героя, зачастую дополненный звукописной составляющей.

Философия портрета напрямую связана с выражением личности через конкретное изображение. Портрет как феномен культуры проявил себя в различных областях искусства. В литературе, в частности, в прозе портрет стал почти обязательным, хотя и факультативным или периферийным по своему назначению компонентом. В лирике портретное изображение не столь обязательно. Однако в случае, когда оно становится предметом внимания поэта, роль его существенно превышает по значимости исполнение в прозаическом тексте, поскольку портрет в данном случае не только оказывается содержательным центром, организующим лирический сюжет, но визуализирует метафорически выраженную идею данного текста и авторскую картину мира в целом. Портрет в лирике обладает значительно большей степенью обобщения, чем в прозе, в которой для выражения

1 См. подробнее: Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. Поэтика и стиль. — М., 1997. С. 217-248 художественного содержания существенную роль играет сюжет и много более разветвленная система образов. Развернутая описательная фактура портрета, свойственная прозе, в лирическом произведении эллиптируется в силу его малого объема, сохраняя при этом целостное представление об изображаемом объекте. Пути выражения портретной целостности и полноты в поэзии весьма многообразны (от динамики цвета до звукописи и ритмического рисунка), и комплекс этих средств позволяет составить единое представление об индивидуальном стиле поэта, манере и характере его «живописания». В лирической поэзии феномен портрета постепенно становится предметом, не просто более востребованным в практике художников слова, но обнаруживает глобальность этого явления в литературном процессе в целом.

Таким образом, новизна диссертации определяется тем, что в ней 1)обозначено и раскрыто специально не заявленное в современной науке понятие «портрета в лирике», которое по форме, значению и назначению существенно отличается от понятия «портрета в прозе»; 2) собран и систематизирован и теоретически обоснован историко-литературный материал, связанный с изучением портрета в лирическом произведении; 3) на основе комплексного, сопоставительного культурно-исторического анализа художественных произведений выявлена специфика лирического портрета; 4)разработана его типология, а также 5)продемонстрировано преломление этого явления в творчестве ряда поэтов.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты могут быть использованы и уже используются в чтении вузовских базовых курсов по истории русской литературы, курсах по выбору, факультативах, посвященных истории и теории стиля, а также вопросов, связанных с разработкой проблем лирики, жанров поэзии, образа героя и лирического героя, при выборе тем курсовых и дипломных работ студентов, а также в курсах повышения квалификации учителей.