Умение быстро и правильно писать конспекты очень важно, ведь его можно считать одним из самых важных навыков для достижения успеха в учебе и даже в работе. Но, к сожалению, в школах и институтах нас практически не учат искусству конспектирования, поэтому осваивать его приходится самостоятельно. Сегодня мы расскажем вам о важных правилах составления конспектов, а также познакомим с несколькими интересными способами конспектирования, которые используют многие успешные люди.

Для чего нужны конспекты

Прежде чем говорить о том, как конспектировать правильно, напомним, что конспект является сжатым содержанием какой-либо темы, оформленным в письменном виде. С помощью конспекта можно быстро освежить и закрепить в памяти важную информацию.

Первые конспекты мы начинаем составлять еще в школе (кстати, у нас есть статья «Как составить конспект по истории»). Затем конспектируем лекции в институте. И если мы делаем это грамотно, то даже небольшая тетрадка может стать достойной заменой толстому учебнику и поможет подготовиться к зачету или экзамену.

Уже во взрослой жизни, когда начинаем работать, мы тоже часто сталкиваемся с необходимостью конспектирования. Может потребоваться конспектирование научного текста, книги, семинара, текста выступающего на совещании или чего-то еще.

Все это говорит о том, что нельзя недооценивать пользу навыка конспектирования. Он способствует более быстрой и легкой фиксации информации, а также последующему ее восстановлению и закреплению в памяти. Отсюда существенная экономия времени и сил, интеллектуальных ресурсов и психической энергии.

Умея правильно делать конспекты, вы сможете серьезно повысить свои шансы на успех в учебе и достижение целей в профессиональной, творческой и даже личной жизни. В доказательство этому приведем несколько тезисов о пользе конспектов.

Конспекты:

- могут заменить учебники и книги;

- часто избавляют от необходимости посещать библиотеку;

- служат прекрасной шпаргалкой для подготовки к экзаменам (и на экзаменах);

- содержат лишь важную информацию по теме (нет никакой «воды»);

- повторяют ценные мысли преподавателя или лектора;

- экономят львиную долю пространства (как на бумажном носителе, так и в рюкзаке или сумке);

- обеспечивают базовый уровень знаний по конкретной теме;

- являются незаменимым помощником на практических занятиях и в работе;

- развивают скорость письма и тренируют память;

- характеризуют человека как ответственного учащегося или исполнителя.

При этом к ним можно обратиться даже по прошествии нескольких лет, когда потребуется вернуться к какой-то информации. Некоторые люди даже хранят конспекты не как источник ценных сведений, а как память.

Кстати, если вы считаете, что вести конспекты традиционным способом (с помощью ручки и бумаги) стало неактуально, и для этого гораздо удобнее использовать компьютер, рекомендуем посмотреть это небольшое видео на данную тему.

Базовые правила конспектирования

Для начала скажем о самом простом. Во-первых, любой конспект должен быть ориентирован только на главные мысли, отражая при этом суть темы. Во-вторых, если вы решили писать конспект от руки, то у вас обязательно должны быть при себе тетрадь и комплект разноцветных ручек (не будет лишним запастись и разноцветными маркерами).

В-третьих, конспектирование всегда начинается с даты и названия (если в тетради присутствует какой-то более ранний материал, от него необходимо отступать несколько строк, чтобы массивы данных не сливались). В-четвертых, самое важное и существенное желательно выделять цветом (к примеру, писать ручкой другого цвета или выделять маркером).

Теперь укажем на несколько других правил конспектирования:

- Лектор или преподаватель всегда говорит много, но не всегда конкретно по теме. По этой причине вы должны учиться определять в речи человека наиболее существенные моменты, которые и нужно заносить в свой конспект.

- Никогда не пишите все в одну строку. Используйте цитатную технику написания. Это значит, что каждую новую идею нужно фиксировать с новой строки. При этом между всеми строками желательно делать пропуск в одну строку. Это значительно упрощает восприятие и позволяет дополнять записи.

- То, что лектор или преподаватель изображает на доске, нужно фиксировать и у себя в тетради, ведь если он это делает, значит, это особенно важно. Записывать же это можно либо графически, либо тезисно.

- Не пренебрегайте аббревиатурами и сокращениями (о них мы еще скажем). Цифры всегда пишите знаками. Это многократно сжимает объем материала, но смысл никак не теряется, и вы легко сможете понять, о чем идет речь.

- Включайте в конспект не только текст, сокращения, цифры и знаки препинания, но и таблицы, схемы, диаграммы, формулы, графики и рисунки. Эти графические подсказки экономят время на фиксацию информации, а также легко запоминаются. К тому же они выгодно выделяются среди текстовых блоков.

Если же вы понимаете, что информация преподносится намного быстрее, чем вам удается записывать, можете использовать несколько хитростей, чтобы ускорить составление конспекта:

- Используйте графический конспект. При таком конспектировании материал не записывается, а изображается графически – только с помощью схем, формул, последовательностей стрелок и других графических элементов.

- Используйте диктофон. Перед началом лекции просто поставьте диктофон на запись. Одновременно можно конспектировать, оставляя пространство для того, что зафиксировать не успеваете. Придя домой, включите запись, и внесите в конспект то, что упустили.

- Используйте конспект-план. Следите за тем, в какой последовательности лектор преподносит информацию, и составляйте план, указывая основные разделы темы. Затем вы сможете зафиксировать самое важное, обратившись к сторонним источникам, в том числе и к Интернету.

- Увеличивайте скорость письма. Навык письма требует тренировки, но результат стоит усилий. Быстрее писать можно, не только развивая моторику рук, но и используя больше сокращений, аббревиатур, картинок.

Со временем вы выработаете свою собственную уникальную манеру конспектирования, с помощью которой записывать самое важное будет легко и просто. Но помните, что главное в этом деле – следовать базовым правилам конспектирования и стремиться к простоте.

Теперь же, учитывая то, что конспектирование по большей части все-таки связано именно с записью лекций, мы хотим отдельно поговорить на эту тему. Но, по большому счету, использовать представленную ниже информацию можно для конспектирования чего угодно вообще.

Как грамотно конспектировать лекции

Навык быстрого конспектирования важен для школьников и студентов, а также для людей самых разных профессий: от секретарей и менеджеров до журналистов и стенографистов, в общем, для всех тех, кому приходится фиксировать большие объемы информации.

Одним из важнейших условий успешного конспектирования всегда было и остается устойчивое внимание, поэтому вам обязательно нужно развивать умение концентрироваться, сосредотачиваться и не отвлекаться.

Также важно отметить, что запись лекции никогда не должна происходить «на автомате». Отключение внимания и простая запись под диктовку, во-первых, бессмысленны, а во-вторых, могут привести к деградации мыслительного процесса. Составляя конспект, вы должны осмысливать информацию, чтобы точно отражать в своих записях суть.

Как мы и сказали, конспектирование предполагает отбрасывание всего ненужного и второстепенного. Важно не сохранить целостность, а уловить смысл и записать то, что его несет. Поэтому любые связующие текст слова и фразы нужно опускать, ведь при необходимости вы всегда сможете организовать данные самостоятельно.

Что же касается самих лекций, то нужно понимать, что не все они будут конспектироваться одинаково, потому как:

- лекция может читаться по учебнику;

- лекция может даваться в форме повествования с обозначением ключевых элементов под запись;

- лекция может быть изначально рассчитана на конспектирование.

Исходя из этого, сначала вы должны понять, в какой форме будет проводиться лекция (можно даже поинтересоваться у лектора), и определить, по какой схеме работать. Лучше всего, когда преподаватель сам указывает на то, что нужно записывать. Но чаще всего приходится осмысливать и перерабатывать поступающий материал. И именно в этом случае ваше внимание должно быть сосредоточено на информации максимально.

Составить хороший конспект вам помогут следующие советы (не забывайте учитывать то, о чем мы говорили выше):

- Записывайте лекцию по смысловым блокам. Блоки должны соответствовать пунктам плана лекции. Чтобы структурировать информацию было легче, можете нумеровать блоки, использовать подпункты, делать отступы слева и красные строки и включать маркированные списки.

- Сокращайте ключевые слова до заглавной буквы и используйте эти сокращения в тексте. Установить сокращения можно уже в подзаголовках, например, фразу «Вторая мировая война» можно сократить до «ВМВ», «когнитивный диссонанс» можно сократить до «КД» и т.д. Если какие-то буквы совпадают, отделить одни от других можно с помощью специальных обозначений, к примеру, обведя букву в кружок или квадрат и т.п.

- Стержневые понятия по одной дисциплине так же обозначайте с помощью специальных сокращений. Если, например, речь о литературе, во всех конспектах используйте букву «Л», если по биологии – букву «Б» и т.п. Чтобы подстраховаться, на последней странице тетради запишите все используемые сокращения.

- Когда сталкиваетесь с распространенными длинными словами, оперируйте общепринятыми сокращениями, например:

- функция – ф-я;

- формула – ф-ла;

- государство – гос-во;

- руководство – рук-во;

- древнерусский язык – др. р. яз.;

- литература – лит-ра и т.д.

- Пометки и комментарии можно обозначать специальными значками, например:

- ! – важно;

- !! – очень важно;

- ? – не точно или под вопросом;

- Rm – запомнить;

- R – проверить;

- P – пример;

- U – посмотреть в учебнике;

- I – посмотреть в Интернете и т.п.

Вы можете придумать и свою систему обозначений. Здесь нет никаких рамок или условий, все зависит от вашей фантазии.

- Применяйте стенографические знаки, обозначающие конкретные окончания, например:

- / означает «-ический» (мат/ — математический, биолог/ — биологический и т.д.);

- ~ означает «-ание» или «-ение» (повед~ — поведение, повествов~ — повествование и т.д.);

- Ђ означает «-ность» (ушербЂ – ущербность, влиятельЂ – влиятельность и т.д.)

- Если приходится обозначать отдельные понятия, всегда отделяйте их от основного массива информации, а также подчеркивайте или выделяйте маркером, чтобы этот элемент конспекта выделялся визуально. Можно также придать конкретному цвету конкретное значение, к примеру, красный – главная мысль, желтый – определение, зеленый – вывод и т.п.

- Очень удобно использовать в конспекте обозначения из математики, такие как:

- + – плюс;

- — – минус;

- <, > – меньше и больше;

- ± – неточность;

- ≠ – не равно;

- ≈ – примерно;

- ⇒ – следовательно;

- ⇔ – верно только тогда, когда…;

- ∧ – и;

- ∨ – или;

- ∃ – существует;

- ∈ – принадлежит;

- ∉– не принадлежит;

- ∀ – для всех;

- ∪ – объединяет;

- ⋂ – пересекается;

- ⊂ – включает в себя;

- ∞ – бесконечно;

- ∑ – сумма;

- || – параллельно;

- ¬ – не;

- ↑, ↓ – возрастает и убывает и т.д.

- Во всех частях конспекта, где есть возможность применить аббревиатуру или какой-то знак, делайте это.

- Если не успеваете что-то записывать, смело пропускайте гласные буквы в словах. Это нисколько не помешает пониманию. К примеру, «противоядие» можно написать в виде «пртвд», «совокупность» можно написать в виде «свкпнст» и т.п.

- Нередко сократить длинные слова русского языка помогают аналогичные слова английского (или любого другого) языка. Например, «короткий» можно написать как «short», математика – как «math», корпорация – как «corp.» и т.п.

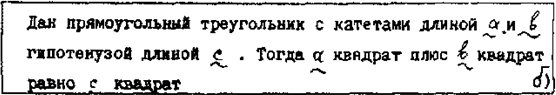

- Когда нужно записать периодизацию или классификацию, воздержитесь от текста и используйте рисунки, диаграммы или схемы. Вот пример неудачной записи:

А вот пример удачной:

- Для упрощения составления и восприятия конспекта можно прибегнуть к пространственной записи. Выглядеть она может так:

В принципе, этих советов уже достаточно, чтобы делать свои конспекты максимально компактными, но в то же время информативными. И, как мы и сказали, применять их можно для конспектирования не только лекций, но и любой другой информации. Однако мы все же хотим дать несколько дополнительных рекомендаций на тему того, как конспектировать статью или художественное произведение:

- При конспектировании научных статей самое важное состоит в умении выделять главное и второстепенное. Но нюанс здесь в том, что не допускается изменение текста первоисточника. Вы должны сохранять авторскую пунктуацию и записывать цитаты без изменений. Конспект научной статьи должен быть предельно точным, чтобы его можно было использовать в дальнейшей работе. Примечания тут обозначаются специальными знаками, такими как Sic! (означает, что было написано именно так, даже если очевидна ошибка) или NB – Nota Bene (означает, что на это нужно обратить внимание или запомнить).

- При конспектировании словарных статей основная задача состоит в выписывании значений определенных понятий. Несмотря на то, что многие выписывают их в полном объеме, никак не сокращая и не изменяя, это не совсем правильно. Достаточно записать лишь самое важное о термине, а грамматические характеристики и примеры употребления вполне можно опустить.

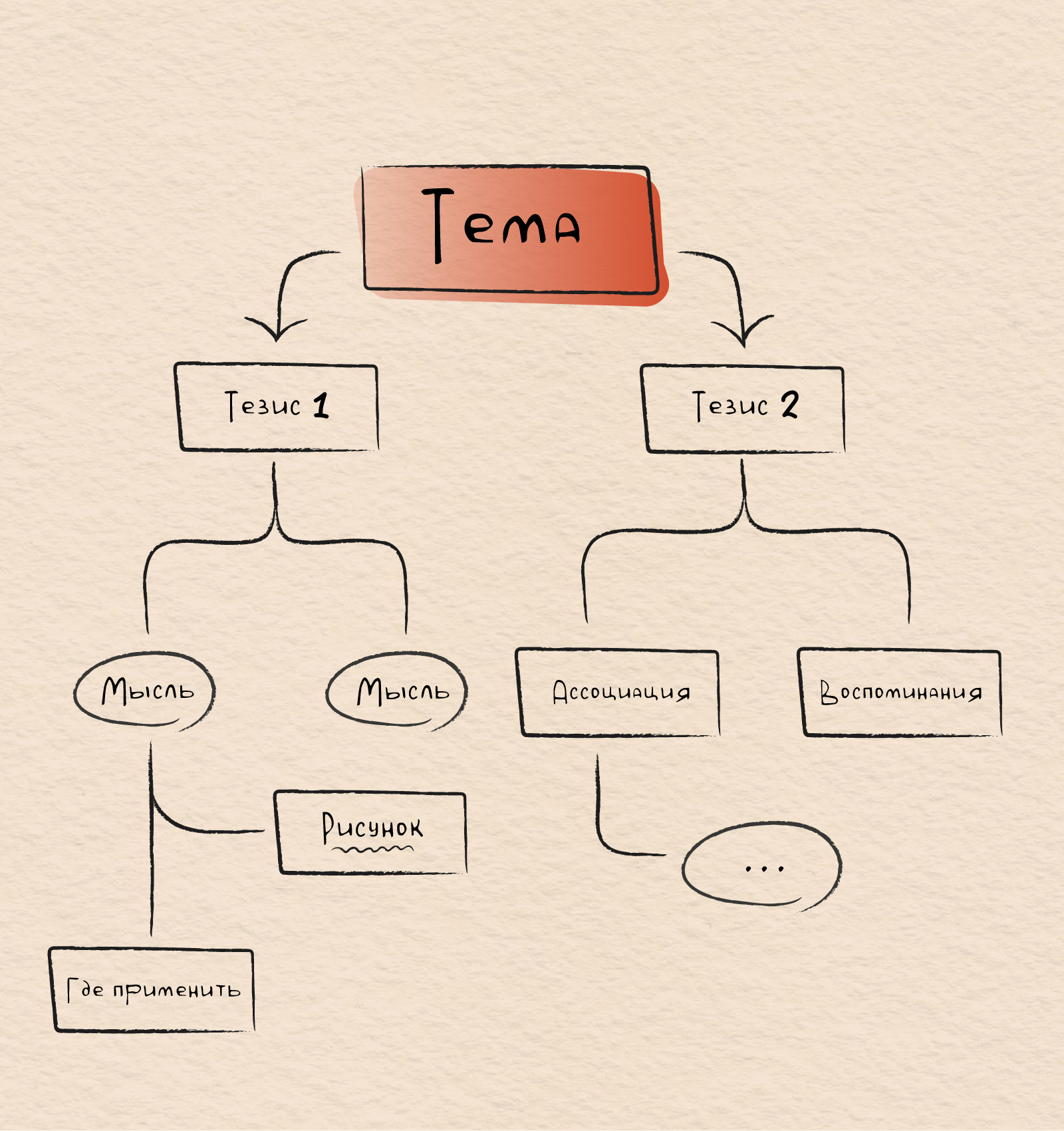

- При конспектировании художественного произведения очень важно не запутаться, ведь очень часто приходится работать с объемными трудами или параллельно изучать несколько произведений. Для этого рекомендуется использовать схематические конспекты, больше известные как ментальные карты или карты памяти. Составляя такие конспекты, нужно использовать стрелки, кружки и прочие графические элементы, способные проиллюстрировать развитие сюжетных линий. Такой вариант не только удобен, но и развивает образное мышление и позволяет запоминать больше информации.

Мы вовсе не просто так заговорили о ментальных картах, т.к. в последнем блоке статьи хотим рассказать вам о нескольких необычных методах конспектирования, которыми сегодня пользуется огромное количество людей по всему миру. Причем среди них можно встретить не только школьников и студентов, но и уже состоявшихся и очень успешных людей. А сами методы конспектирования помогают им в работе и способствуют достижению больших успехов в любой области жизнедеятельности.

Эффективные методы конспектирования

Разу уж мы уже завели речь о картах памяти, то и начать этот блок будет логично именно с них.

Метод ментальных карт

Метод ментальных карт, известный также как майнд-мэппинг, считается одним из самых популярных для составления конспектов по сложным темам. Он был разработан английским психологом и телеведущим Тони Бьюзеном в 70-х годах ХХ века. (Сегодня, кстати, метод активно применяется при проведении брейнсторминга).

Вы берете чистый лист бумаги и размещаете посредине центральное понятие. Уже от него вы разбрасываете в разные стороны ветви или стрелки, ведущие к ключевым идеям, связанным с главной темой. Лучше всего записывать одно слово, опираясь на которое, с помощью ассоциаций вы будете извлекать из памяти касающуюся его информацию.

Для применения этого метода вам понадобятся разноцветные ручки или маркеры, т.к. ориентироваться в материале гораздо легче, выделяя определенные слова своими цветами. Но это лишь основы. Более подробно о методе ментальных карт вы можете почитать в наших статьях «Ментальные карты» и «Как использовать ментальные карты».

Метод Билла Гейтса

Метод конспектирования Билла Гейтса, как и следует полагать, был разработан самим Биллом Гейтсом – американским предпринимателем, филантропом и общественным деятелем. Во время переговоров он всегда делает пометки в блокноте или тетради, структурируя получаемую информацию.

В общих чертах метод выглядит так: вы делите лист бумаги на несколько квадратов, например, на четыре. В каждый квадрат вы в тезисной форме записываете информацию по конкретной теме. К примеру, в одном квадрате у вас могут быть даты, в другом – имена, в третьем – места или события, в четвертом – возникающие у вас вопросы и т.п.

По мнению некоторых людей, метод Билла Гейтса является несколько видоизмененным вариантом метода Корнелла. И с ним вам тоже обязательно нужно познакомиться.

Метод Корнелла

Метод Корнелла (или Корнелльский метод) разработал в середине ХХ столетия Вальтер Паук – профессор Корнелльского университета. Суть в следующем: вам нужно взять лист А4 и разметить его определенным образом.

Проведите две горизонтальные линии: одну сверху листа – для дат и заголовков, и одну снизу – для резюме по конспекту (под линией должно оставаться место для 5-6 предложений).

Посередине листа проведите длинную вертикальную линию, чтобы она делила лист на две колонки: колонка слева должна быть небольшой, а справа – большой (лучше, чтобы ее ширина была чуть более 6 см).

В процессе конспектирования статьи, книги или лекции ведите основные записи в правой колонке. Оставляйте между предложениями немного пустого места, чтобы можно было что-то дописать позже.

По окончании конспектирования заполните левую колонку. В ней нужно отметить наиболее важные идеи, даты, имена, места и т.п. Сюда же можно вносить возникшие у вас вопросы. Затем, не теряя времени, заполните место под нижней горизонтальной чертой – запишите туда в нескольких предложениях основную суть всего конспекта.

Не будет лишним заметить, что метод Корнелла приобрел большую популярность в США, а в ряде учебных заведений его даже хотят сделать обязательным к освоению учащимися, ведь он не просто помогает быстро и грамотно записать информацию, но и мотивирует к перечитыванию записей, их дополнению и переработке.

Метод течения

Метод течения подходит тем, кто не хочет писать вслед за лектором, словно стенографист. Разработал его канадский писатель и журналист Скотт Янг. Главная идея метода заключается в том, что лекцию нужно воспринимать не как пассивный, а как активный процесс, т.к. лишь в этом случае от него можно получить максимальную пользу.

В процессе конспектирования вы должны размышлять и развивать свои идеи, записывая только ключевые моменты, а остальное комментируя собственными словами. Естественно, в этом случае ваши записи будут отличаться от слов лектора, поэтому применять метод лучше, если дисциплина допускает последующее формулирование мыслей по-своему.

Если же приходится конспектировать массу каких-либо точных данных, а метод вам все равно нравится, возьмите для подстраховки на лекцию диктофон, чтобы потом, переслушав, дополнить конспект тем, что упустили.

Метод предложений

И, наконец, один из самых простых методов конспектирования – метод предложений. Он напоминает классический метод стенографирования, когда слушатель стремится зафиксировать абсолютно все, что слышит от лектора.

Однако отличие состоит в том, что вы записываете каждое предложение с новой строки, при этом нумеруя его. Благодаря нумерации вы сможете легко сослаться в одном предложении на другое, просто сделав соответствующую пометку, к примеру, «см. №17».

Думаем, что теперь в вашем арсенале появится несколько полезных инструментов ведения записей, и надеемся, что ваша учеба или работа станет немного легче, а результаты будут лучше. Но в заключении все же предлагаем еще одно небольшое видео с несколькими эффективными советами по конспектированию.

Желаем вам удачи и успехов!

Download Article

Download Article

Most people are required to deliver a lecture at some point in their life, whether it be for school, work, or other activities. Delivering a strong lecture will demonstrate intelligence, expertise, and leadership to your audience. However, many struggle to organize their information and may suffer from public speaking anxiety. By learning how to research, develop your content, and deliver the speech, you can impress and educate your audience.

-

1

Consider your purpose. The general purpose of your lecture is most likely to inform your audience about something they don’t know. However, you can consider this purpose more deeply. Are you trying to prepare them for an exam on the material? Are you leading them toward developing their own unique thoughts on the subject? Throughout the research and development of your lecture content, ask how you’re serving your overall purpose.

-

2

Read diverse sources. Don’t develop your lecture material from a single source. Try to get a diverse perspective from professional texts, academic papers, news sources, and even less formal sources like blog posts. Diverse sourcing will give you a more comprehensive understanding of the subject matter and reflect a more authoritative ethos to your audience.

- It’s good to present scholarly perspectives that conflict with each other. This will demonstrate that you are aware of critical perspectives, present a more comprehensive view of the topic, and give your audience something to think about.

Advertisement

-

3

Keep track of your sources. Make sure you are properly citing any sources you plan on using in the lecture and know precisely where each piece of information comes from. Keep written bibliography on the side in case someone requests this information.

- Verbal citations for a lecture don’t have to be as complete as written citations for a paper. You can say some like “According to the U.S. Department of Labor’s 2008 study…” before presenting the relevant information. Still, you should have a complete citation that includes the author, date, author’s qualifications, title, publication, relevant page numbers, and instructions for finding the source on the internet or in print in case someone wants to see your sources firsthand.

-

4

Listen to similar lectures. Use your preferred internet search engine to find other lectures on similar subjects. This can help you both in developing information for your content and giving you a template for how the lecture can be organized and delivered.[1]

YouTube and onlineuniversities.com are good places to find lecture videos.- As with any other source, make sure you cite the lecture if you are using specific information you gathered from it.

Advertisement

-

1

Start with an outline. Divide your content into major points and use them to set up an outline and develop subpoints underneath the major points. Starting with an outline will help you organize your thoughts and help you get starting in writing the actual wording of the lecture.[2]

- Try to organize for consistency and include a relatively equal amount of information, subpoints, reflective questions, and sources for each larger unit of your outline.

-

2

Include an introduction and conclusion. Introductions and conclusions are even more important for verbal lecture than written content because, unlike a written paper, the audience likely won’t be able to go back if they missed something. The introduction should prepare the audience for the most important parts of the lecture and the conclusion should restate those essential parts. [3]

- The statement of purpose should clearly outline the functional value of the lecture. For example, say “By the end of this lecture, you should be able to apply the Pythagorean theorem to calculate the length of sides of a triangle.”

- Directly state the purpose of the lecture in both the introduction and conclusion.

-

3

Work in audience participation. Try to work in elements of your speech that are directly engaging the audience. The best way to do this is to include open questions in your lecture and offer an opportunity to for listeners to answer or give their thoughts. Interactive elements will keep your audience involved and give them an opportunity to apply the information or skills they’re learning.

- You can also organize activities for break out sections. You can break your audience into groups and have them and have them debate a subject against other groups or have them review separate case studies. This works specifically for a classroom lecture.

- Ask an open-ended question that requires your audience to reason their answer like “Why do you think that Britain declined to recognize the Confederacy during the American Civil War?”

-

4

Tailor the length to the amount of time that you have to speak. Consider ahead of time what you can cover in your allotted time. Generally, it takes 2 minutes to recite 1 double-spaced page, although this can vary from person to person. Assign a certain amount of time to each part of your lecture and time yourself as you practice.[4]

- If you don’t have much time, hit only the important points. Try not to go off topic or spend time discussing things that aren’t relevant to your main point.

- It is usually better go slightly shorter with your lecture than to go over the time limit.

-

5

Anticipate questions and confusion. Try to anticipate parts of your lecture that might be confusing and specific questions that the audience may ask. Where you do anticipate confusion, do your best to clarify each part of the information and make time to respond to questions or concerns. You should also try to demonstrate the concept in a practical way. For example, if you’re explaining a difficult math formula, do work out several problems while clearly explaining how the formula applies.[5]

- If you’re having trouble determining this on your own, ask a friend or colleague to review it and determine areas of confusion.

Advertisement

-

1

Provide an outline. If you’re concerned about the audience’s ability to follow along with your lecture, print out copies of your outline and hand them out to the audience. If you have a projector available, you could just project a copy of the outline instead. PowerPoint is an excellent tool for presenting an outline along with your spoken lecture.

- It isn’t a good idea to read your lecture verbatim from a script so try to limit your outline to the key conceptual aspects of the lecture.

- With a PowerPoint or projected outline, don’t over rely on it to keep you on track. Think of it as a note-taking guide for the audience and a way to incorporate visual material like images or video that support your lecture content.[6]

-

2

Practice on your own. Practice will not only improve your technique but lessen any speech anxiety you may be experiencing.[7]

Go over your speech as many times as possible to perfect your delivery.- Consider recording yourself delivering the lecture. This will give you direct insight into how your audience will see you.

- Time yourself when you practice using your phone or a clock. This will help you realize if your lecture is too long or too short.

-

3

Maintain eye contact. Eye contact will demonstrate confidence and help keep your audience engaged. Try to pick out 3 or 4 targets for eye contact amongst the audience ahead of time and rotate between them.

-

4

Moderate your tone and pace. Consider how quickly you’re delivering the lecture and variations in your tone. Going too quickly will cause you to lose some members in your audience, as will speaking with a monotone.

- Public speaking anxiety can cause you to speed up without noticing it. If you find yourself doing this, break up sentences with some sort of marking reminding you to pause. This make you more conscious of your pace.

- You can also mark certain words to put emphasis on. This will provide variation in your delivery tone.

Advertisement

Add New Question

-

Question

How do you deliver a lecture?

Christopher Taylor is an Adjunct Assistant Professor of English at Austin Community College in Texas. He received his PhD in English Literature and Medieval Studies from the University of Texas at Austin in 2014.

English Professor

Expert Answer

To effectively deliver a lecture, provide your audience with a clear outline of your lecture, rehearse your talking points, remain in control of your delivery, use eye contact strategically, and maintain energy throughout.

-

Question

How long should a lecture be?

Christopher Taylor is an Adjunct Assistant Professor of English at Austin Community College in Texas. He received his PhD in English Literature and Medieval Studies from the University of Texas at Austin in 2014.

English Professor

Expert Answer

The length of a lecture totally depends on the circumstances surrounding your talk. Make sure to clarify these circumstances before writing and delivering your lecture.

-

Question

How do you become a lecturer?

Christopher Taylor is an Adjunct Assistant Professor of English at Austin Community College in Texas. He received his PhD in English Literature and Medieval Studies from the University of Texas at Austin in 2014.

English Professor

Expert Answer

If you are interested in becoming a lecturer, make sure you are an expert in your field and have some public speaking experience. Proposing a lecture at your local library might be a good way to begin.

See more answers

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

References

About This Article

Article SummaryX

To prepare a lecture, start by putting the information you want to convey into an outline, so you can organize the points you want to make. Then, make sure you have an introduction that states the most important points of your lecture, as well as a conclusion that restates those points. Additionally, include open questions and opportunities for group discussion if you can, since that can keep your audience engaged. Finally, practice your lecture in advance so you can make any necessary adjustments to stay within your allotted time. For tips from our English reviewer on how to research your lecture by listening to other lectures on similar subjects, read on!

Did this summary help you?

Thanks to all authors for creating a page that has been read 76,928 times.

Reader Success Stories

-

«Very helpful for beginners. Thanks a lot!»

Did this article help you?

Стенограммы занятий по разным научным дисциплинам и другим вещам — это отдельный жанр небольших фантастических рассказов, где на первом месте стоят не сюжет или герои, а лор, чистая экспозиция того, как устроено некое свойство мира. Появился он, конечно, не у нас, и вообще задолго до Альянса, но именно здесь расцвёл особенно пышным цветом. И его сложность, на самом деле, не так уж сильно велика.

Прежде всего, конечно же, надо знать, о чём вообще писать. К счастью, не обязательно прям сразу прорабатывать всю матчасть от и до, на первое время хватит общей идеи. Например, это может быть какая-то теория об устройстве вселенной, необычный вид искусства, экзотичная культура — да что угодно, лишь бы интересно и достаточно познавательно для такого выступления. Иногда на этом этапе уже появляется куча ценного материала, но всё равно информацию необходимо искать дальше, обкатывать мысль в голове, разглядывать с разных сторон, чтобы не упустить ничего важного. Какие ритуалы органично впишутся в причудливую религию? Менялись ли они со временем? Где берут ресурсы для их проведения? Как на всё это смотрят их соседи? Если в мире слушателей лекции есть примеры похожих вещей, это тоже имеет смысл упомянуть, так тема усвоится намного лучше. А связь с другими статьями на сайте, даже просто как уместная отсылка, даст ещё сто баллов.

Чем дольше длится подготовка, тем круче и красивее сумеет выйти результат. На неё должна уйти хотя бы неделька периодических мозговых штурмов — тут очень полезно совещаться с коллегами или ещё кем-то, ибо несколько голов в подобном деле однозначно лучше одной. Кроме того, будет крайне полезно сразу же начать составлять план выступления со всеми ключевыми вопросами. В процессе он может меняться до неузнаваемости, прирастая новыми пунктами, переставляя их местами и так далее — это, на самом деле, прекрасно. Ну или можно уже потом структурировать тонну набранных идей. Вот как, к примеру, выглядели планы нескольких механиковских лекций на момент начала написания.

Метаэдроника

Вступление.

Общая суть этой науки и конкретно метаэдров, их связь с другими областями знаний.

Её использование в различных ситуациях — преимущества, недостатки и другие нюансы.

Немного местной терминологии, но это даже не молекула в бескрайнем море приёмов.

Окончание.

Агрегаторы

Вступление.

Матчасть подобных умений.

Как агрегаторы живут и создают организации.

Взаимодействие нескольких агрегаторов.

Что случается, когда они покидают компании.

И про их альянскую жизнь.

Окончание.

Посткультура

Вступление — приветствие, общие тревожные описания сабжа, и что это настоящий Альянс, а тут только вход для новичков.

Этапы становления посткультуры — воспитание, постэкономика, постген, высокомораль, мультикультура, связь, наука, язык.

Общие аспекты мышления — эстетика, ценности, социум, творчество, познание, развлечения, эго-коллективизм, и так далее.

Черты полностью созревшей посткультуры — отказ от гендеров, метаморфы, раскрепощённый коллективный разум и прочее.

Окончание — весь Альянс стремится стать таким, но никогда не будет, для контактов с чужаками нужны привычные вывески.

А дальше достаточно просто сесть и расписать каждый указанный пункт, вычёркивая заметки по мере их применения. При этом совершенно не возбраняется и даже приветствуется добавление новых. Как минимум у Механика исключительно редко случается так, что план доживает до конца работы в изначальном виде. Но это только рекомендация — та же андивионика, например, писалась вообще без плана, тупо из кучи слегка упорядоченных тезисов и цитат, периодически забегая далеко вперёд по их списку. Возможно, кому-то так даже удобнее? Короче, на данной стадии требуется лишь подготовить всё, о чём нужно сообщить, а структура повествования уже подстроится под творческий процесс.

Следующий главный элемент — рассказчик, то есть лектор. Это ведь именно литература, а не просто статья из справочника или обезличенный конспект. Влияние персонажа на происходящее, конечно же, бывает очень разным — некоторые всего лишь вещают со сцены, другие активно вовлекают слушателей в разговор, третьи вообще норовят устроить из обычного урока настоящее шоу. Но даже в простейшем первом случае личность лектора отпечатывается на его речах — характерные обороты, словечки, общие формулировки, длина фраз, количество спецтерминов и просторечных выражений, вот это всё. Простор для творчества огромный, и вот наводящие вопросы, чтобы выбрать основные направления.

Кто это слушает — зелёные новички, более опытные ученики, крутые мастера? Их выбрали и пригласили специально, или пришли все подряд?

Где проходит занятие — в обычном зале, на испытательном полигоне, среди улиц города? Используются ли особенности подобной обстановки?

Говорит только учитель, или ему задают вопросы из зала? А может, он сам будет спрашивать слушателей или даже вести настоящие беседы?

Станет ли лектор давать аудитории задания, устраивать наглядные демонстрации, приглашать зрителей на сцену или делать что-то подобное?

Каковы его возможности в плане технологий, умений, сверхсил? Есть ли ассистенты, какие у них роли, и что, если лекторов сразу несколько?

А что у него вообще за характер, привычки, прочие личностные черты, насколько он строг или добродушен, чем занимается вне этой лекции?

Он общается на равных или смотрит сверху вниз? Какой тон для этого выбрал — нейтральный, трикстерский, поддерживающий, нечто другое?

Воспользуется ли возможностью подать материал более драматично, с неожиданными поворотами, даже если это усложнит порядок мыслей?

Повествование идёт чётко по плану или с импровизацией? Рассказчик знает всё заранее или получает новую информацию прямо в процессе?

Будут ли к происходящему присоединяться новые слушатели или даже абсолютно посторонние персонажи? И выйдет ли кто раньше финала?

Обсуждаются ли между делом другие темы? Захочет ли лектор поведать что-то интересное из своей или чужой биографии, если это уместно?

Пожалуй, такого набора для начала должно хватить. Чем больше подобных деталей будет в статье, тем живее и интереснее она станет, но тут тоже необходимо чувство меры, ибо слишком неистовый персонаж не оставит места для центральной темы. Короче говоря, его единственная задача — донести определённую информацию так, чтобы в конце осталось как можно меньше непоняток по ключевым моментам. Именно для такой важной миссии его и наняли. А что именно он решит делать, как относиться к слушателям, будет ли выделять кого-то или воспринимать всех в зале одинаково, сколько добавит интерактива, и так далее, уже его личное дело. Только бы справился и при этом не нарушал законов.

И, наконец, оформление всего этого добра! В принципе, здесь можно изрядно разгуляться, но конкретно альянские лекции подчиняются ряду строгих ограничений. Однако тут описывается жанр в целом, а не только его местный вариант со своими традициями, поэтому данный раздел составлен так, чтобы одновременно показать, чего именно надлежит избегать у нас, и как можно украшать подобные тексты на других сайтах.

Вначале, как правило, идёт приветствие, когда все слушатели собрались и готовы внимать. Обычно они заранее знают, кто какую тему будет им излагать, хотя многие альянские лекторы всё равно предпочитают представляться ещё раз, лично — одни только ради лучшего знакомства с аудиторией, иные заодно пользуются шансом похвастаться своими успехами. А что, имеют полное право! Некоторые, впрочем, кидаются с места в карьер безо всяких предисловий, тоже нормальный подход. Если что, упомянуть имя и должность рассказчика можно даже посреди беседы. Функция предисловия — чтобы читатель начал с простого текста, настроился, увлёкся и по инерции легче въехал в сложную матчасть.

Объяснять материал здорово помогают картинки, но здесь принято использовать исключительно текст — всё, что лектор показывает на экране или иным образом, описывается только с помощью слов. Чтобы так делать, не выглядя глупо во время самой презентации, нужен некоторый опыт, но вообще ничего особо сложного. Более того, слова могут описать и то, что никакими красками не нарисуешь, вроде тех же аксиформ.

Различные примеры વિચિત્ર ભાષાશાસ્ત્ર, уравнения вроде незабвенного E = mc² и прочие подобные штучки допустимы, но без фанатизма, только как части обычных фраз в стандартных абзацах, вроде вот этой самой, чтобы не акцентировать на них внимание. Как говорил Хокинг, каждая формула вдвое сокращает количество читателей — а у нас, наверное, и так чересчур высокий порог вхождения, ситуацию незачем усложнять.

Дизайн самого текста тоже максимально простой — никаких цветов, курсива, особой разметки и прочего, за единичными исключениями. И без ссылок, то есть вообще. А ещё это стенограмма одной только речи лектора, в самом крайнем случае чередующиеся реплики равноправных рассказчиков. Всякие вопросы и высказывания окружающих остаются за кадром, но по ответам должно легко угадываться, как они звучали.

На крайний случай есть ещё форум и конкретно комментарии к статьям, куда можно спокойно выложить всё, что не влезло в основной текст.

Последним абзацем идёт, собственно, окончание, где лектор может сказать ещё пару общих слов по теме, немного спойлернуть следующий урок, пригласить слушателей на дополнительное занятие, например в более крутую лабораторию, ну или просто попрощаться. Оно, как в том анекдоте, нужно, чтобы слон не кончался внезапно, и позволяет добавить чуть больше штрихов к портрету персонажа. В принципе, эту часть также можно растянуть до обстоятельного отвечания на вопросы слушателей, однако у нас считается, что лектор должен заранее их учесть и успеть объяснить за время основного выступления, а о чём умолчал — то оставил для будущих занятий, поэтому сейчас спрашивать незачем.

Таковы главные правила и рекомендации, дальше уже чистое творчество, а если нужно вдохновение, посмотрите Дробышевского, например.

Интервью Наталии Деминой с Александром Марковым, Сергеем Поповым, Алексеем Водовозовым, Александром Пиперски, Дмитрием Вибе

«Троицкий вариант — Наука» №2(271), 29 января 2019 года

В свете дискуссий в социальных сетях с обсуждением достоинств или недостатков тех или иных научно-популярных лекций мы обратились к лучшим лекторам России с просьбой поделиться рассказами о том, как они готовятся к выступлениям перед слушателями.

Кстати говоря, культурно-просветительский центр «Архэ» проводит конкурс начинающих лекторов «Первая кафедра».

Под конец семестра иногда начинаю звереть

Александр Марков, палеонтолог, лауреат премий «Просветитель» и «За верность науке»

— Как часто вы готовите новую лекцию?

— Совсем новые лекции «с нуля» я готовлю редко: всего несколько раз в год. Обычно за основу берутся материалы уже имеющихся лекций, ведь у меня три больших лекционных курса («Введение в эволюционную биологию», «Эволюция человека», «История жизни на Земле»). Но я постоянно обновляю эти материалы, каждый раз всё заново обдумываю, ищу новые статьи по теме, что-то меняю, что-то добавляю. За осенний семестр (сентябрь-декабрь) я прочел в общей сложности где-то 35–40 лекций. Это и открытые лекции, и лекции в МГУ для студентов (для меня это не разные жанры, потому что я рассказываю публике практически то же самое, что и студентам, разве что чуть более простыми словами).

— Много ли вы времени тратите на подготовку новой лекции?

— В среднем где-то половина рабочего дня уходит на подготовку одной лекции, если это не совсем новая лекция, а апдейт уже имеющихся материалов. Если совсем новая — уходит в два-четыре раза больше времени.

— Что самое сложное в подготовке такой лекции?

— Успеть ее подготовить. Времени вечно не хватает. А сам процесс подготовки лекции интересный и приносит мне удовольствие. Хотя под конец семестра иногда начинаю звереть. Для удовольствия я читал бы раза в три меньше лекций, чем читаю.

— Вы на ком-то обкатываете новую лекцию? Советуетесь ли с кем-то?

— Редко. Как правило, мне хватает научных статей.

— Какие советы по подготовке новой лекции вы бы дали начинающим просветителям?

— Ну и вопросики вы задаете! Я сам впервые начал заниматься популяризацией, лишь отработав в науке пятнадцать лет, защитив кандидатскую и докторскую. Если бы начал раньше, черт знает, какую ахинею бы нес, наверное. Но люди все разные, и таланты у всех разные. Определенно существуют хорошие научные журналисты, способные читать интересные научно-популярные лекции, вообще не работав в науке. Как это у них получается, я не очень понимаю, и вряд ли могу давать им советы. Видимо, здесь помогает опыт участия во всяких летних школах, олимпиадах, ведение школьных кружков в студенческие годы и т. п.

Конечно, у вас должно быть высшее образование по той специальности, по которой вы собираетесь читать популярные лекции. Хотя на самом деле изредка встречаются такие уникумы, которые ухитряются без профильного образования стать не только популяризаторами, но и уважаемыми учеными. Но это исключительно редкие случаи.

Могу еще посоветовать «Школу лекторов», организованную фондом «Эволюция». Еще совет: консультируйтесь со специалистами, т. е. с грамотными учеными, и игнорируйте записных критиканов, которых сейчас много развелось в соцсетях. Они сами ничего полезного не делают и только поливают грязью тех, кто пытается делать. Довольно бессмысленная публика с невысоким уровнем научной компетентности, компенсирующая резкостью критики отсутствие собственных достижений.

— Имеет ли смысл создать какой-то экспертный совет по обкатке лекций или же каждый лектор сам может создать такой при необходимости?

— На этот вопрос мне трудно ответить, потому что сам я не великий активист-общественник, прямо скажем. Я думаю, что талантливым лекторам, которые при этом не являются профессиональными учеными в той области, о которой собираются рассказывать в популярной лекции, в высшей степени полезно консультироваться с профессионалами. И действительно обкатать лекцию, если найдутся такие профессионалы, готовые не пожалеть собственного времени на это. А в какие-то специальные экспертные советы на общественных началах я не очень верю. Но, может быть, в этом я неправ, просто с детства не люблю коммунистические субботники и всякую прочую неоплачиваемую общественную нагрузку.

Никогда не готовьте лекции по научно-популярным источникам

Сергей Попов, астрофизик, лауреат премии «За верность науке»

— Небольшая преамбула. Ниже я обсуждаю только «статусные» лекции, призванные дать адекватное представление о том, что на самом деле современная наука себе думает по тому или иному вопросу. Сюда не попадают ни встречи вроде «книжного кружка в библиотеке» (или другие виды посиделок с друзьями), ни рассказы для детей младшего школьного возраста, ни совсем базовый культпросвет (вроде «почему бывают затмения»), ни заведомо развлекательные мероприятия.

— Как часто вы готовите новую лекцию?

— Формальный ответ — «несколько в год» (хотя сейчас это скорее один-два раза, не считая традиционных итогов года, а когда-то было пять-шесть, если не больше), но вопрос не вполне корректен, так как темп сильно зависит и от текущей занятости, и от внешних стимулов (важные открытия или другие события в близких областях), и от «срока популяризаторства». Поясню последний пункт. Лекции можно делать только по тем темам, в которых достаточно хорошо разбираешься (в идеале — по темам, в которых так или иначе работаешь). И этот набор конечен. Поэтому со временем существенно исчерпывается тематика (происходит скорее углубление, чем расширение). И тогда темп определяется в основном внешними стимулами (а занятость работает как ограничитель). При этом, конечно, всякое следующее прочтение лекции будет требовать апдейта-апгрейда в свете новых результатов (или того самого углубления), но «дом покрасить — не дом построить».

— Много ли вы времени тратите на подготовку новой лекции?

— Опять же вопрос в том, как считать. Если поставить перед собой задачу «а не подготовить ли мне лекцию по теме, в которой я ничего не понимаю», то в случае лекции по астрономии это займет у меня недели три чистого времени минимум (найти и вдумчиво прочесть несколько больших обзоров по теме и, видимо, несколько важных оригинальных работ). По другим областям (имею в виду физику) я бы просто никогда не взялся (да и в астрономии не за всё возьмусь). Если же речь идет о нормальной ситуации, когда в ходе профессиональной работы у меня возникло некоторое понимание, которым я хочу поделиться, — то два-три дня чистого времени, поскольку всё уже прочитано, в голове более-менее уложено и возникло ощущение, что есть важные вещи, которые можно выразить простыми словами. И тогда это в основном техническая работа — сделать несколько десятков слайдов и освежить в памяти, что там на графиках и в таблицах.

— Что самое сложное в подготовке такой лекции?

— Создать у себя в голове адекватное представление о достаточно полном современном уровне знаний по соответствующей проблематике, позволяющее не только представить рассказ, но и ответить на вопросы по лекции. Причем это представление должно быть выражено в понятных терминах.

Адекватное представление требует хорошего понимания того, что важно, а что нет, поскольку на популярной лекции нет смысла уходить в частности, если они не иллюстрируют общую картину. Кроме того, важно четко отделять надежно установленные вещи от гипотез и понимать статус этих гипотез.

Важно учитывать, что лекция принципиально отличается от статьи. В научно-популярной статье автор может выверить по источникам любое свое утверждение. Лекция имеет смысл, только если вы можете внятно ответить на вопросы и вообще уйти экспромтом в сторону, раскрывая какой-то вопрос, без потери качества. То есть статья может быть тонкой льдиной (автор пересказал пресс-релиз с пояснениями терминов из энциклопедии), а лекция — только айсбергом. Выходя к аудитории, нужно знать по теме гораздо больше, чем планируешь рассказать.

— Вы на ком-то обкатываете новую лекцию? Советуетесь ли с кем-то?

— Нет. Постфактум всегда рад советам коллег, которые разбираются в теме лучше меня.

— Какие советы по подготовке новой лекции вы бы дали начинающим просветителям?

— Никогда не делать лекции по темам, в которых вы не разбираетесь на уровне, позволяющем прочесть университетскую лекцию по этой теме или сделать научный семинар в профессиональной аудитории.

Представлять, что в зале сидит незлобный, но и не суперснисходительный ученый очень хорошего уровня, работающий в этой области, и слушает вас.

Никогда не готовить лекции по научно-популярным источникам.

— Имеет ли смысл создать какой-то экспертный совет по обкатке лекций или же каждый лектор сам может создать такой при необходимости?

— Нет. Это дело того, кто читает лекции. Ну и, конечно, в конце концов в YouTube дурь всякого будет видна, и устроители нормальных лекториев сделают свои выводы.

Обкатываю лекции на прекрасной аудитории «Гипериона»

Алексей Водовозов, медицинский журналист

— Как часто вы готовите новую лекцию?

— Регулярно. Из меня получился бы плохой преподаватель — очень тяжело повторять один и тот же материал, поэтому и старые лекции основательно модернизируются, адаптируются под конкретные аудитории, собираются новые из нескольких старых и готовятся абсолютно новые, с нуля.

— Много ли вы времени тратите на подготовку новой лекции?

— Около месяца. Это время уходит на предварительный сбор материала, его анализ, подготовку иллюстраций (перевод инфографики или иногда работа с художниками, если не получается найти готовую картинку, а она очень нужна), подбор, перевод (при необходимости) и редактирование видео. Презентация требует примерно одного-двух дней работы, обычно это около 60 слайдов.

— Что самое сложное в подготовке такой лекции?

— Первое — не налажать в фактуре. Второе — найти ту подачу проблемы, которая заинтересует слушателей разных уровней подготовленности.

— Вы на ком-то обкатываете новую лекцию? Советуетесь ли с кем-то?

— Обкатываю на прекрасной, но небольшой аудитории книжного клуба-магазина «Гиперион», основная часть премьер проходит там. Так уж сложилось, что среди слушателей много биологов, так что кое-что поправляют сразу на месте, что-то — уже после лекции во время сессии вопросов-ответов, а также по итогам комментариев под опубликованной видеозаписью во всех соцсетях. Особенно это касается всяких мультидисциплинарных тем, например, по тем же ядовитым животным и растениям правки вносились после комментариев герпетологов и химиков, микологов и ботаников, которые, по сути, становились соавторами следующих версий лекций. Примерно как «Теперь уже точно все ядовитые грибы России, издание второе, исправленное».

— Какие советы по подготовке новой лекции вы бы дали начинающим просветителям?

— Не начинайте читать лекцию по какой-то теме, пока основательно в ней не разобрались. Да, вы можете в лекции высказывать свое собственное мнение, но оно должно быть хорошо аргументированным, остающимся как в рамках здравого смысла, так и научной картины мира.

— Имеет ли смысл создать какой-то экспертный совет по обкатке лекций или же каждый лектор сам может создать такой при необходимости?

— При желании можно взять за основу опыт проекта «15×4», там очень давно так делают: лекторы собираются вместе и обкатывают свою лекцию на других лекторах и участниках проекта. Сразу вылезают все крупные несостыковки, непонятные для слушателей метафоры и недочеты оформления. Но в таком случае нужно быть готовым не только спокойно выслушать аргументированную критику, но и не игнорировать ее, исправляя и корректируя свои материалы. Думаю, что для единичных лекций в этом нет смысла, достаточно видеозаписи, которую потом от души покритикуют в Сети все желающие. А вот для фестивалей, форумов и прочих крупных мероприятий такая практика может оказаться полезной.

Сложнее всего остановиться и не пытаться объять необъятное

Александр Пиперски, лингвист, лауреат премии «Просветитель»

— Как часто вы готовите новую лекцию?

— Я посмотрел в папку, в которой я храню презентации к популярным лекциям для взрослых и школьников, и обнаружил за 2018 год восемь названий, которые можно считать новыми, — так что, наверное, раз в полтора месяца.

— Много ли вы времени тратите на подготовку новой лекции?

— Это невозможно оценить, потому что абсолютно новых лекций у меня не бывает. Популярные лекции как-то вырастают друг из друга, из курсов, которые я преподаю студентам, из моих научных статей и докладов, из популярных текстов, которые я пишу, а не так, что я придумываю тему, про которую вообще ничего не знаю, и начинаю с нуля готовить рассказ для широкой публики.

Например, осенью прошлого года я читал в Калининграде лекцию «Откуда берутся названия народов?» — я это делал впервые, но до того я написал двадцать небольших текстов для рубрики «Этноним дня» на «Арзамасе». Если засекать только время работы над презентацией, то получатся, наверное, не слишком солидные полдня, но если учесть, сколько времени я писал про эти этнонимы, выйдет уже на порядок больше.

— Что самое сложное в подготовке такой лекции?

— Мне сложнее всего остановиться и не пытаться объять необъятное. Когда я только начинал преподавать, я всегда беспокоился, что мне не хватит материала на всю пару — и в итоге готовил столько, что не успевал. Сейчас я гораздо лучше понимаю свой темп, но тем не менее приходится всё время говорить себе: «Не делай 80 слайдов, ты всё равно столько не успеешь и придется комкать».

— Вы на ком-то обкатываете новую лекцию? Советуетесь ли с кем-то?

— Лекцию не обкатываю, но если я не знаю языка, пример на котором я подобрал, стараюсь уточнять у специалистов, всё ли правильно.

— Какие советы по подготовке новой лекции вы бы дали начинающим просветителям?

— Репетировать перед зеркалом с секундомером. Это полезно еще и потому, что ты заранее понимаешь, когда тебя заносит в слишком сухую науку, а когда, наоборот, в слишком веселую болтовню о жизни, и можешь это скорректировать.

— Имеет ли смысл создать какой-то экспертный совет по обкатке лекций или же каждый лектор сам может создать такой при необходимости?

— Не представляю себе, кто бы пошел работать в такой совет (а точнее, даже советы — по каждой специальности ведь нужен свой): это же огромная работа, если ею реально заниматься. Кроме того, статус такого совета непонятен: не хотелось бы, чтобы он превратился в цензурный комитет — но это, к счастью, и не получится.

Подготовка лекции — это непрерывный процесс

Дмитрий Вибе, астрохимик

— Как часто вы готовите новую лекцию?

— Совсем с нуля — не чаще чем раз в год. На большее нет времени. Но, с другой стороны, подготовка лекции — это непрерывный процесс. Кроме того, у меня в репертуаре есть лекции, которые по самой своей сути предполагают постоянное существенное обновление, например лекция о современных исследованиях Солнечной системы. Да и в других тематиках наука не стоит на месте.

— Много ли вы времени тратите на подготовку новой лекции?

— Много, конечно. Чтобы сделать лекцию качественной, нужно знать существенно больше, чем рассказываешь. Это подразумевает знакомство с очень большим объемом материала, даже когда готовишь лекцию, казалось бы, по знакомой теме.

— Что самое сложное в подготовке такой лекции?

— Я бы выделил две вещи. Первое — адекватная оценка аудитории и соответственный подбор материала, чтобы не изрекать уж совсем азбучные истины и не углубиться в никому не интересную детализацию. Второе — четко определить границы и качество своего знания. Отделить вещи, которые я знаю, от вещей, к которым я привык. Если мне зададут вопрос о первых, я на него отвечу, а вот если зададут вопрос о вторых, может получиться неудобно.

— Вы на ком-то обкатываете новую лекцию? Советуетесь ли с кем-то?

— Нет. Как правило, нет времени на обкатку. К тому же для меня чтение лекций — хобби, и я могу себе позволить делать их именно так, как считаю нужным.

— Какие бы советы по подготовке новой лекции вы бы дали начинающим просветителям?

— Первый совет — крупно, полужирным курсивом. Ничего лучшего, чем черные буквы на белом фоне, человечество не придумало. Не старайтесь поразить зрителей палитрой. С одной стороны. Но с другой — интересуйтесь условиями освещения в том помещении, где вы будете читать лекцию. Если лекция будет проходить в темном зале (так практически всегда бывает в планетариях), стоит подумать о светлых буквах на темном фоне.

Вообще, запомните второй совет: старайтесь заранее проверить презентацию в боевых условиях, потому что с высочайшей вероятностью на экране проектора ваша презентация будет выглядеть не так, как на компьютере (и всегда хуже и по четкости, и по контрастности, и по цветности, и еще края слайдов будут обрезаться или не попадать на экран).

Третье: для тех, кто использует желтые линии на графиках, в аду есть специальный котел. Четвертое: включая в презентацию видеоролики, на всякий случай заранее научитесь уверенно произносить фразу: «Странно, у меня на компьютере всё работало».

Пятое: если в вашей лекции есть слайд с заключением, пишите слова «Спасибо за внимание!» на этом же слайде меленько внизу, а не на отдельном слайде.

И последнее: уважайте свою аудиторию. Даже тех ее представителей, которые будут убеждать вас, что американцы не летали на Луну, потому что с плоской Земли отправить ракету на Луну невозможно.

— Имеет ли смысл создать какой-то экспертный совет по обкатке лекций или же каждый лектор сам может создать такой при необходимости?

— Я думаю, что человек, сомневающийся в своих силах, сам найдет, на ком обкатать лекцию. Создание совета мне представляется совершенно бессмысленным.

#статьи

- 4 июн 2021

-

17

Как правильно вести конспекты

Как сделать ведение конспекта увлекательным, а записи полезными.

Пишет статьи о дизайне и маркетинге. Любит книги и путешествия в горы.

Конспект пригодится в любом обучении: в университете, на онлайн-курсах, при прослушивании вебинара или лекции. Он поможет зафиксировать информацию так, чтобы она оставалась в памяти и обучение было более эффективным.

Конспект (от лат. conspectus) — обзор, очерк, краткое изложение любого текста: урока, лекции, книги. В нём ёмко, в виде тезисов или вопросов, записывают ключевую информацию.

Кажется, нет ничего проще — нужно только записывать под диктовку лектора. Но тут есть сложность. Обычное копирование в тетрадь слово в слово огромных фрагментов текста бессмысленно. Чтобы конспект принёс реальную пользу и в нём было легко ориентироваться, важно конспектировать правильно. Этому искусству обычно не учат в школе и университете, но его можно освоить самостоятельно.

Сначала разберёмся, зачем вообще надо вести конспекты.

Быстрее запоминать: когда вы просто читаете, то задействуете краткосрочную память. Записывание переводит информацию из краткосрочной в долгосрочную память, а зрительная память дополняется двигательной.

Быстро освежить в голове нужную информацию, найти ответ на срочный вопрос. Конспект сэкономит время: не придётся пересматривать лекцию или перечитывать книгу, достаточно пролистать тетрадь с важными тезисами.

Лучше концентрироваться на предмете. Когда вы записываете, то мозг не пассивно поглощает информацию, а обрабатывает её. Вы глубже погружаетесь в содержание лекции, анализируете материал. Можете начать искать примеры из жизни, становитесь активными и вовлечёнными. Такие знания уже будет легче применить на практике.

Пополнить базу знаний по конкретной теме и при необходимости углубляться в неё.

От руки в тетради или в электронном виде на компьютере? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Исследования, в том числе проведённые учёными из Пристонского университета, показали, что при конспектировании от руки слушатели лучше усваивают и запоминают материал лекции. И по прошествии времени могут вспомнить гораздо больше, чем те, кто печатал на компьютере. Кроме того, используя ноутбук, гораздо проще отвлечься. Большинство студентов начинают проверять почту, играть в игры, смотреть открытые ссылки.

Но печатать гораздо быстрее, чем писать от руки, и конспекты получатся более подробными. Решая, где вести конспекты, отталкивайтесь от задач и своего удобства. Например, если вам нужно создать базу знаний по теме — больше подойдёт электронный формат. Если главное — запомнить и осмыслить много информации, пишите конспекты от руки.

Есть несколько правил грамотного составления конспектов.

Конспектируйте только самое важное. Это один из ключевых моментов. Не записывайте за преподавателем каждое слово. Так вы быстро устанете физически и эмоционально, ваше внимание будет сосредоточено не на материале, а на том, чтобы успеть записать. Вы мало что запомните, а потом ещё и не сможете разобраться в своих записях.

Чтобы оставаться вовлечённым:

- Дослушайте предложение, сказанное лектором, до конца, осмыслите информацию и выделите в ней только самое важное. Запишите слова и понятия, которые больше всего отражают тему: имена, даты, связки, примеры.

- Старайтесь пересказать суть своими словами, без подробностей.

- Не записывайте то, что и так уже знаете, обращайте внимание в первую очередь на новую информацию. Например, если вы знаете, что первый полёт на Луну был в 1969 году, нет смысла записывать это.

- Если вы конспектируете книгу — не поддавайтесь искушению переписывать всю её целиком. Сначала прочитайте главу, раздел или подтему полностью: так вы увидите общую картину и выделите только то, что действительно важно.

Сокращайте. Обычно преподаватель говорит быстрее, чем может записывать студент, поэтому:

- Подумайте, как сократить ключевые термины и слова, которые часто повторяются. Например, «зн» вместо «значит», «ф-я» — «функция». Пишите аббревиатуры: ЦА — «целевая аудитория», РОП — «руководитель отдела продаж».

- Используйте символы: стрелку → вместо «следовательно», ↑ — вместо «увеличение», + в значении «положительно».

- Цифры пишите знаками.

Вы можете придумать собственную систему обозначений. А чтобы расшифровать записи через какое-то время — сделайте на первой странице или в конце тетради ключ и внесите туда все символы и их значения.

Структурируйте информацию, делайте акценты, чтобы в записях было легче ориентироваться и читать их:

- Ставьте даты, записывайте имена лекторов и нумеруйте страницы.

- Выделяйте главные части конспекта: название курса, тему, заголовки, подзаголовки, определения, ключевые слова, выводы, делайте списки.

- Пишите с одной стороны листа, а новую идею — с новой строки, разбивая на абзацы. Оставляйте отступы между строками, потом впишете там свои примечания.

Визуализируйте, используйте графику.

- Включайте в конспект таблицы, схемы, графики, формулы, рамки и рисунки. Такие подсказки выделяются среди текста и легче запоминаются.

- Символы — стрелки, восклицательные и вопросительные знаки, пометки: ! — «важно», N.B. — «обратить внимание!».

Добавьте цвета. Используйте цветные маркеры или ручки, чтобы выделить фрагменты текста: главные термины, основные тезисы, вопросы, примеры. Так вам будет проще воспринимать текст.

Но не увлекитесь цветами, чтобы конспекты не превращались в раскраску. Тогда мозгу будет сложно понять, на что нужно обратить внимание. Достаточно двух-трёх основных цветов.

Перечитывайте конспект. Это важно, хоть и трудно найти на это время. И лучше делайте это несколько раз:

- Сразу после лекции, пока она не выветрилась из головы, исправьте ошибки, заполните пробелы, закончите недописанные фразы.

- В течение суток после лекции: так вы закрепите всё, что слышали и изучили. Могут выясниться новые детали, которые вы пропустили или не поняли при первом чтении.

- Перед следующей лекцией. Потратив 10–15 минут, вы освежите в памяти важные тезисы и определения, это поможет лучше усвоить новый материал.

Подводите итоги для каждой темы или лекции. Напишите после занятия небольшое резюме по всему конспекту. Ответьте на вопросы: «Что вы усвоили? О чём был этот блок информации? Что было самым важным?» Когда вы пытаетесь ответить на них, мозг вынужден включаться в работу. Если какие-то моменты остались для вас непонятными, вернитесь к ним: погуглите ответ, спросите преподавателя или сокурсников, загляните в справочник.

Есть много разных методик ведения конспектов, расскажем об относительно новых, но доказавших свою эффективность. Объединяет эти методы творческий подход и то, что они содержат только самое важное, структурируют материал, который легко будет повторять.

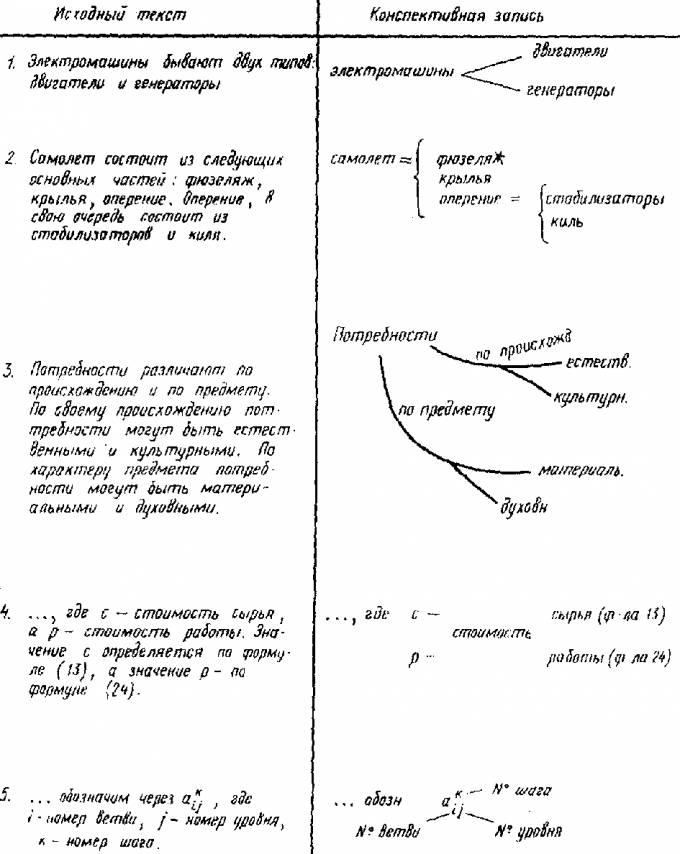

Метод разработал профессор Корнелльского университета Уолтер Паук в середине прошлого века. Эта техника подразумевает, что нужно записывать только самое важное, проанализировать большие потоки информации. Идея в разделении страницы на несколько основных блоков.

Возьмите лист А4 или обычный тетрадный и разделите его:

- Сверху запишите название и дату.

- Проведите вертикальную линию: левую колонку сделайте узкой, там будут основные тезисы и вопросы. Правую часть сделайте в два раза шире — туда запишете подробные объяснения понятий из левой колонки. Оставляйте небольшое пространство между предложениями, чтобы дописать что-то, если понадобится.

- Нижний блок (5–6 строчек) отделите горизонтальной линией, там в течение 24 часов после лекции запишите своими словами краткие выводы или самую важную мысль из колонок выше.

Можно скачать и распечатать готовые шаблоны.

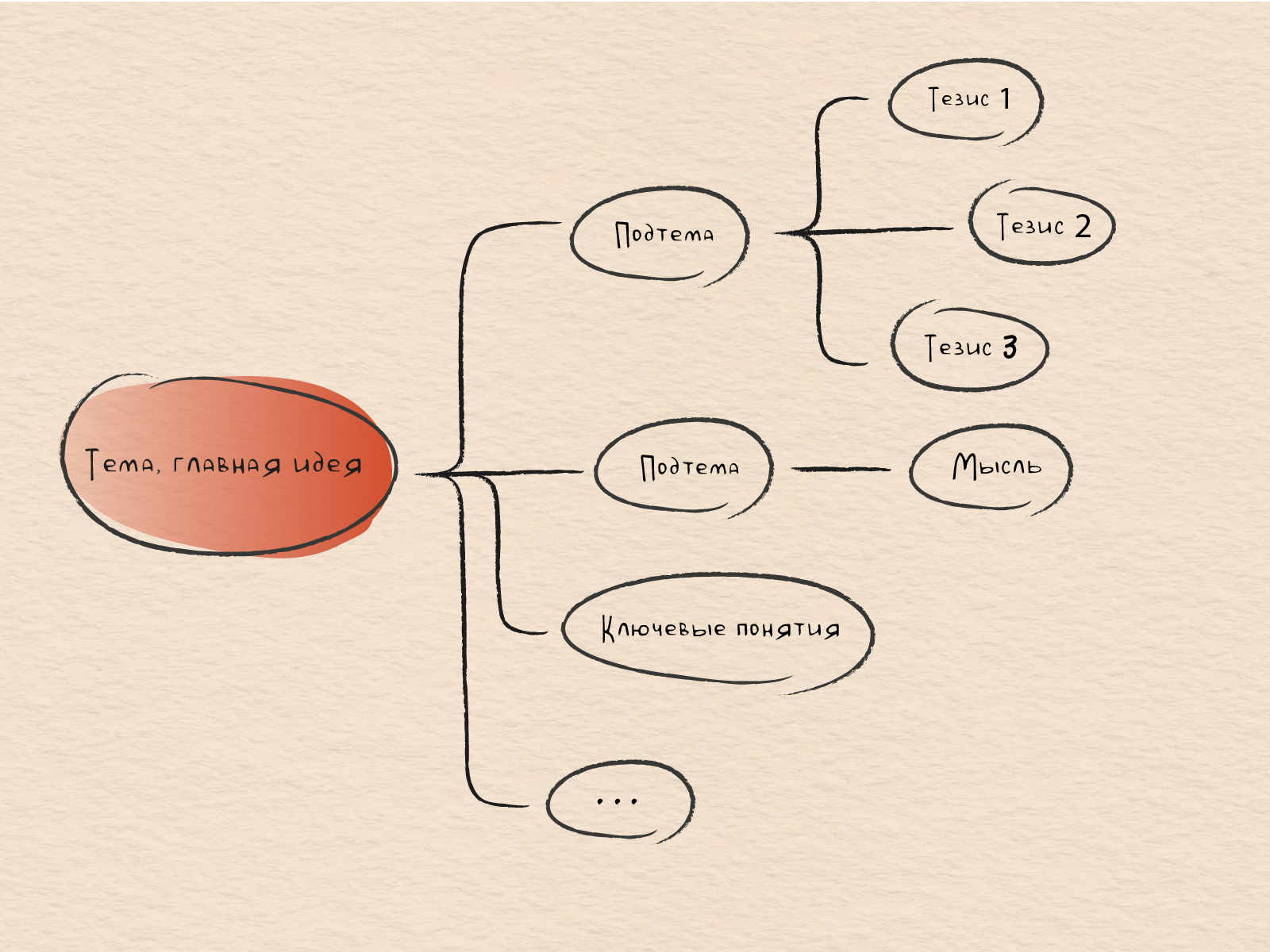

Второй по популярности метод — майнд-карты (интеллект-карты, mind maps, карты мыслей). Информация конспекта представляется в виде древовидной схемы: от корневого элемента (темы) расходятся ветви (тезисы, идеи).

В центре страницы напишите основное понятие, ключевую идею, обведите в кружочек или рамку. В течение лекции к этому ядру присоединяйте остальные блоки, относящиеся к теме: слова, ассоциации, рисунки, мысли. Уводите эти «ветки» в разные стороны. Такой конспект поможет структурировать сложную информацию и лучше запомнить её.

У создателя этой техники Тони Бьюзена есть книга, где подробно описан метод.

Эта техника схожа с обычным конспектированием, когда вы пытаетесь записать всё, что говорит лектор. Но с важным отличием: каждое предложение или тезис нужно записывать с новой строки и нумеровать по порядку. Это поможет не запутаться во время чтения конспекта. А чтобы установить связь между разными частями текста, сделайте пометку, отсылая от одного предложения к другому (например, у предложения №5 напишите «См. №2»).

Такой конспект привычен, и к нему легко перейти. Он подходит для длинных лекций, когда преподаватель может перескакивать с одной мысли на другую.

Flow method (метод потока, метод свободных ассоциаций) разработал Скотт Янг, канадский писатель и коуч. Он считает, что слушать лекцию нужно не пассивно, а развивая свои идеи и ассоциации. Только так можно получить максимальную пользу и научиться чему-то.

Суть метода в том, чтобы записывать за лектором только ключевые тезисы по теме. А дальше, размышляя над информацией, фиксировать свои мысли и комментарии. Записывать можно в любой удобной форме: таблицы, схемы, рисунки, интеллект-карты или всё вперемешку. Это помогает усвоить и запомнить материал сразу и понять, как можно применить новые знания в жизни.

Такой способ можно использовать, когда не нужно дословно воспроизводить материал или собирать базу знаний. Подробнее о методе можно почитать в инструкции Скотта Янга.

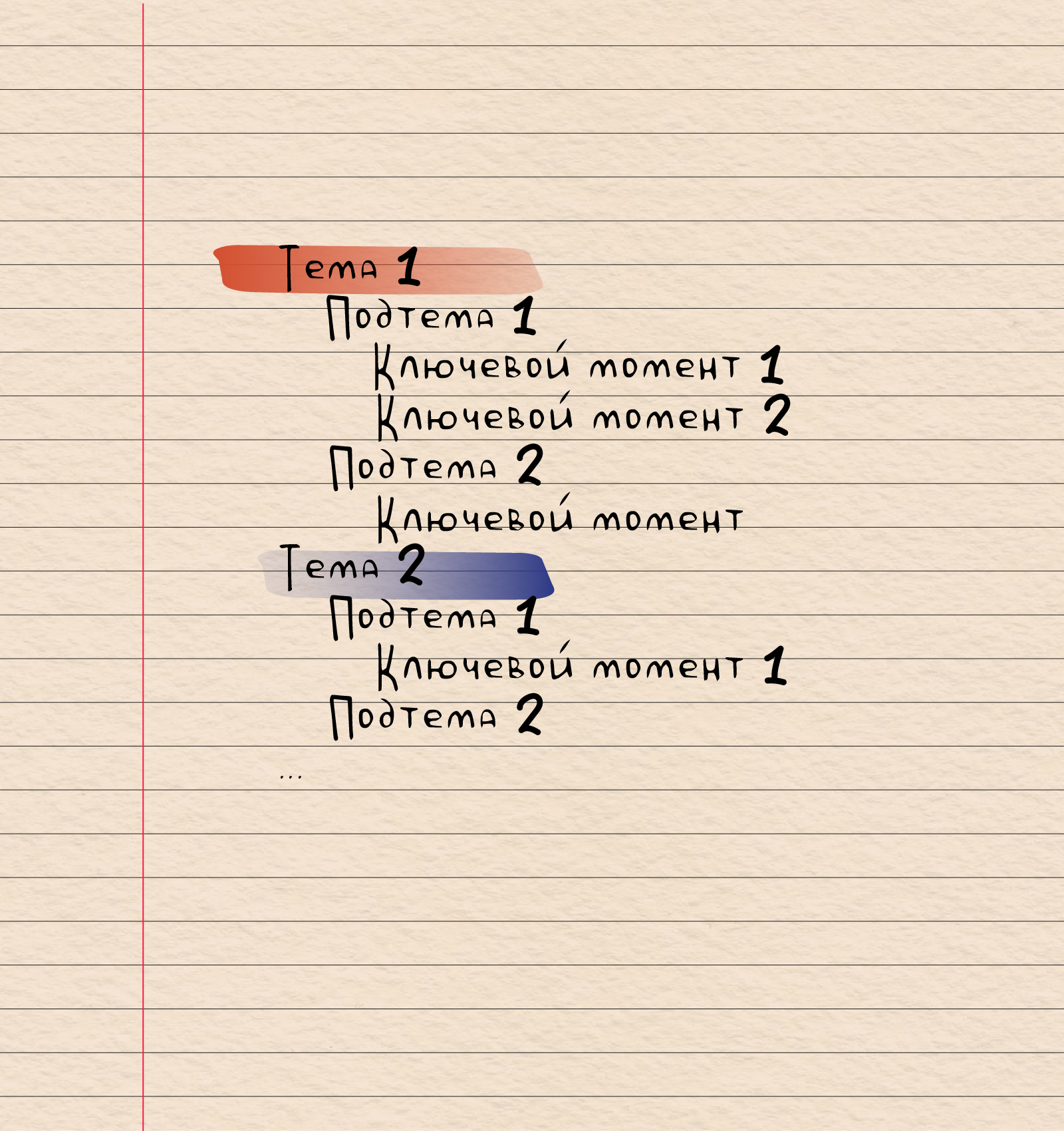

Суть метода — в изложении тезисов от общего к частному. Выберите четыре-пять ключевых моментов лекции. В левом верхнем углу запишите основное понятие или тему. Потом, используя отступы, к каждой основной теме добавляйте подтему. К ним — более подробные тезисы или мысли. Получится длинный список с несколькими уровнями вложения. Для маркирования можете использовать стрелки, цифры, буквы, точки. Заметки будут выглядеть примерно вот так:

Плюс метода — хорошая организация записей, их легко просматривать и редактировать, прослеживать взаимосвязь между элементами.

Суть в том, чтобы помещать каждый тематический блок в отдельные «боксы».

Нарисуйте на странице несколько квадратов или прямоугольников. Расположите их в хаотичном порядке, чтобы всё не выглядело как таблица. В каждый бокс «заключите» основную тему и ключевые идеи, фразы, слова и другую информацию, связанную с ней.

Плюс боксов в том, что так визуально легче воспринимать информацию: ваше внимание направлено только на определённый аспект темы, факты не путаются между собой. Метод подходит для запоминания иностранных слов, дат, событий, изучения биографий людей, сопоставления нескольких понятий. В общем, много чего.

Пробуйте разные методы ведения конспектов для разных задач и предметов, смотрите, что подходит и ближе всего именно вам. Экспериментируйте: скомбинируйте несколько методов, модифицируйте какой-то из них под себя или создайте свой собственный. Главное — чтобы он работал: информация легко усваивалась и оставалась надолго в памяти.