Методика

проведения школьных лекций и семинаров на уроках истории

Типы урока

основной формы:

— изучение нового

материала

— комбинированный

урок

— контрольный урок

—

повторительно-обобщающий урок

Дидактическая

цель: изучение, контроль, повторение.

Лекция должна

быть:

— интереснее

— шире учебника

— не должна быть

диктовкой

Лекция

– форма учебных занятий по истории в старшей школе, предполагающая целостной,

систематическое изложение учебного материала, преимущественно в монологической

форме, сочетающейся с приемами и средствами активизации познавательной

деятельности учащихся.

Требования

лекции:

1.

Применяется в старшей школе

2.

Целостное изложение материала

3.

Монологическая форма

4.

Должна содержать средства активизации

познавательной деятельности учащихся

Модели

видов записей:

1.

Записать только важные положения лекции и

выводы

2.

Учащиеся максимально записывают весь

монолог учителя

3.

Учащиеся записывают только вопросы,

которые возникают у них в процессе изучения лекции

4.

Учащиеся ничего не записывают, работают с

диалогом, а дома составляют конспект по памяти

5.

Работают на лекции по опорным конспектам,

созданных учителем и розданных заранее

6.

Табличная форма записи (тезисы)

Для

защиты курсовой работы

Знать

введение и выводы работы

Актуальность

– максимум три абзаца

Объект

изучения – процесс обучения истории в школе.

Предмет

– сегмент, который избрали лично вы, совпадает с темой.

Цель

работы: раскрыть тему работы

Исследовательские

задачи

Методы,

которые используются: сравнительно-исторический метод

Практическая

значимость

Структура

работы

Работа

состоит из двух глав, 6 параграфов, библиографического списка, приложения.

Оглавление.

Главные обозначения римскими цифрами

Ссылка

в тексте:

1.

Простейшие сноски

2.

В тексте круглые скобки

Семинар

– форма организации учебных занятий по истории в процессе которых происходит

обсуждение результатов самостоятельной работы учеников по плану и источникам

информации, рекомендованным учителем истории.

Не

менее 3 и не более 5 вопросов

Регламент:

не более 5 минут

К

докладчикам добавляются содокладчики, которые добавляют статистику

Оппонент

– имеет свое мнение по поводу вопроса.

5

минут выступление учителя

5

минут заключение

Дискуссия

– форма организации процесса обучения истории в процессе которой осуществляется

свободное или формализованное обсуждение проблемного вопроса.

Этапы:

—

подготовительный

—

дискуссионный

—

аналитический

1.

За две недели до проведения дискуссии

учащимся раздаются вопросы и задания проблемного характера для обсуждения,

список литературы, имеющиеся материалы и рекомендации по подготовке к семинару.

Учитель осуществляет постоянное консультирование, промежуточный контроль с

целью корректировки деятельности учеников.

2.

Вводная часть (2-4 минуты). Ход дискуссии

(40-60 минут). Коллективное обсуждение дискуссионных вопросов: обмен

информацией, высказывание точек зрения по одной и той же теме, аргументация

различных позиций, критика и опровержение мнений, резюмирование различных

мнений. Учитель формулирует выводы по каждому вопросу, направляет ход дискуссии.

3.

Заключительная часть (3-4 минуты):

обобщение результатов, выработка собственных позиций участников, возможность

достижения консенсуса, оценка работы учащихся, домашнее задание типа эссе.

Дебаты

Во

время дискуссии класс делится на команды, подтверждающие или опровергающие

тезис.

В

каждой команде по три спикера.

Следящий

за регламентом.

Жюри

судей.

Аргументы

команды сильнее чем оппонента

1

раунд убеждение спикерами команд, судей в правильности своей точки зрения

2

раунд поддержки и доказательность

3

раунд перекрёстные вопросы спикера №3 одной команды и спикера другой

4

раунд, раунд решения судей, которые заполняют судейские протоколы: кто лучший

спикер, кто выступал увереннее, какой команде дается предпочтение

В процессе обучения любым знаниям и навыкам нам часто приходится записывать новую информацию, чтобы потом было можно снова ее воспроизвести. Из-за того, что сложно или даже ненужно записывать все, важно уметь кратко излагать полученную информацию в виде конспекта. В данной статье вы узнаете, как правильно составлять конспекты на примере конспектирования уроков истории. Здесь будут разобраны такие понятия, как опорный конспект, скоростное конспектирование, стенография, корнельский метод и другие полезные способы компактного изложения и визуализации информации.

Оглавление:

- Что такое конспект?

- «Рациональное» (скоростное) конспектирование

- Опыт естественнонаучных дисциплин. Опорный конспект

- Конспекты как форма самостоятельной подготовки к докладу на конференции или семинару

- Заключение

Что такое конспект?

Слово «конспект» пришло к нам из немецкого языка (der Konspekt); немецким языком оно было заимствовано из латинского (conspectus), в котором оно имело значения «обзор, очерк, вид, наружность». В свою очередь, это существительное в латыни образовалось путём соединения приставки con- и глагола specio (смотреть, глядеть). Таким образом, изначальное значение слова «конспект» — краткая запись или переложение чего-нибудь (совершенно не обязательно это должен быть конспект лекции или урока – бывают конспекты книг и статей; в естественных науках вербальная информация, как правило, сопровождается визуализированными формулами и алгоритмами, которые также необходимо перевести в графическую или текстовую информацию). В этом значении к слову «конспект» близки такие понятия, как «компендиум» (сжатое изложение суммы основных положений какой-либо науки) и «реферат» (краткое изложение содержания статьи или книги).

Однако конспект – это не просто дословная передача воспринятого из внешнего источника материала. Это также акт творческого осмысления услышанного и увиденного, выражение собственных мыслей на бумаге, момент формирования сомнений и вопросов (Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Междисциплинарный словарь по педагогике. М., 2005. С. 136-137).

«Творческий» конспект – это не только копирование мыслей из книги авторитетного учёного или лекции преподавателя; это всегда рефлексия по поводу информации, сопровождающаяся выработкой у автора конспекта сложной, зачастую понятной только ему самому системы мнемонических знаков (подчёркивание; выделение текста различными цветами; построение таблиц и логических цепочек на основе доступной информации). Из методов конспектирования и представления материала в виде тезисов родилось множество новых жанров научных исследований – от комментариев на книги Священного писания и юридические кодексы времён римских императоров в Средние века до издания в наши дни курсов лекций выдающихся университетских профессоров (в т.ч. посмертно, силами их учеников).

Отличия конспектирования от стенографии

Многие студенты часто задаются вопросом: если и конспектирование, и стенография позволяют восстановить исходный смысл представленного материала, в чём заключается их кардинальное различие? Не является ли конспект частным случаем стенограммы, выполненной с использованием не универсальных обозначений, а уникальной для конкретного человека системы знаков?

Ответы на эти вопросы нам представляет работа санкт-петербургского профессора Э.В. Минько (Методы и техника ускоренного конспектирования и чтения: Учебно – методическое пособие. СПб., 2001. С. 20-25). Во-первых, как уже упоминалось, конспектирование проявляет сугубо индивидуальные особенности отдельного человека; нередко даже его сокурсники не в состоянии «расшифровать» заложенную в конспекте информацию. Такая ситуация неприемлема для стенографиста: при обучении этой специальности обязателен к запоминанию определённый набор универсальных символов и знаков. Во-вторых, конспект должен быть легко «считываем»: человек всегда должен обладать возможностью вернуться к уже написанному и скорректировать последующий текст. Именно этим ценен «Корнельский метод конспектирования», о котором мы расскажем далее. В-третьих, конспект урока, лекции, визуальной информации – это не копия увиденного и услышанного, не дословная передача текста, а переложение его смысла.

«Рациональное» (скоростное) конспектирование

«Корнельский метод конспектирования»

Этот вид конспектирования называют Cornell note-taking system по имени университета, в котором работал профессор Уолтер Пок – автор этого метода (Pauk W. How to study in College. Boston, 1962). Он по праву считается одним из самых распространённых в студенческой среде, одинаково хорошо подходит для конспектирования как естественнонаучных, так и гуманитарных дисциплин.

Важнейшим отличительным свойством этого метода является разделение пространства вертикально ориентированного листка на три поля: два поля разделены сплошной линией по вертикали (в пропорции примерно 1:3); внизу страницы необходимо оставлять неподелённое пространство шириной около 7 см. Основной частью при конспектировании является правая часть листа, куда записываются главные мысли, излагаемые лектором / учителем по ходу занятия. Причём в ходе переноса вербальной информации на бумагу важно последовательно переходить от записи главной мысли к фактам и примерам, которые должны её пояснять.

Сразу же после окончания лекции можно начать рефлексию отображённого в правой части материала. Для этого необходимо подобрать и вписать в левое поле максимальное количество слов или коротких реплик – вопросов, которые проиллюстрируют основное содержание лекции, заключённое в тексте из правого поля.

В поле внизу листа необходимо внести (после заполнения двух полей над ним) развёрнутое описание главной мысли всего занятия (т.е. его доминанту, языком зарубежных педагогов – summaries), отметить его особенность в сравнении с прочими занятиями. Это позволит спустя длительное время более живо воспроизвести в памяти содержание занятия в целом. Кроме того, полезно выделять по 10-20 минут в день для повторения основных фактов и закономерностей, отображённых в конспектах занятий за последнее время: это позволит исключить их быстрое забывание, проанализировать и разрешить сомнения, возникающие на самом занятии.

Схематический план

Отчасти корнельский конспект напоминает такой метод конспектирования, как составление схематического плана. Однако принципиальным отличием первого вида записи материала от второго является то, что в схематическом плане сначала записываются вопросы, на которые в ходе изучения материала необходимо дать короткий (состоящий из 2-3 логически связанных предложений) ответ. Таким образом, если совместить друг с другом принципы заполнения схематического плана и форму для корнельского конспекта, то можно заметить то, что схематический план требует заполнения в первую очередь левого поля, а за ним – правого (т.е. порядок заполнения противоположен «корнельскому методу конспектирования»).

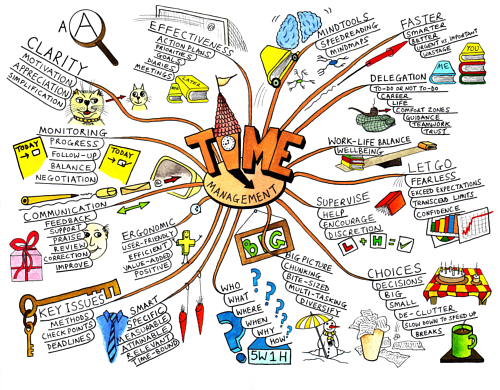

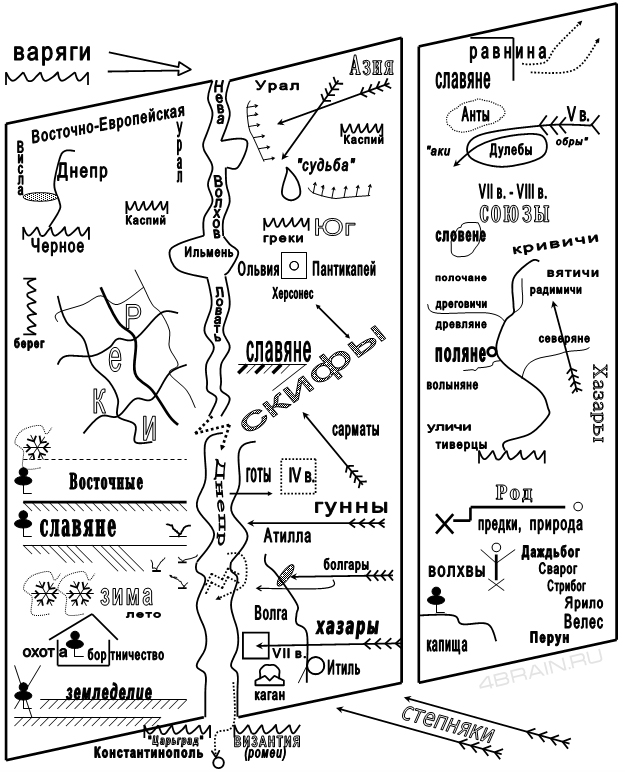

В таких конспектах, которые пишутся под диктовку, особое значение приобретает владение техникой скоростного письма и «свёртывания» материала на письме. Например, многие используют для этого такой приём, как исключение гласных букв и замена некоторых слов на условные знаки. В исторической науке особенно часто заменяются союзы, слова, означающие причинно – следственные связи, например, «зависит от…», «взаимно зависит» (→, ↔), «следовательно» (=>), «А является причиной В» (А→В). Используются также лигатуры, например, NB (nota bene – лат. «запомни хорошо»). Очень часто используются цветные фломастеры, ручки, карандаши для выделения особенно важных мыслей. Некоторые студенты и даже школьники, хорошо знающие иностранные языки, могут использовать сокращённые варианты иностранных слов (например, def. от to defend вместо «защищать», «оборонять»; corr. от to correct вместо «исправлять», «корректировать»). Некоторые уроки и лекции, где объяснение причинно – следственных связей превалирует над событийной историей (в частности, это касается любых тем, объясняющих структуру и состав органов власти, их функции), порой при записи приобретают вид схемы с одним или несколькими ключевыми понятиями в центре, от которых идут ответвления к более частным терминам или явлениям. Пример представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Пример корнельского конспекта

Опыт естественнонаучных дисциплин. Опорный конспект

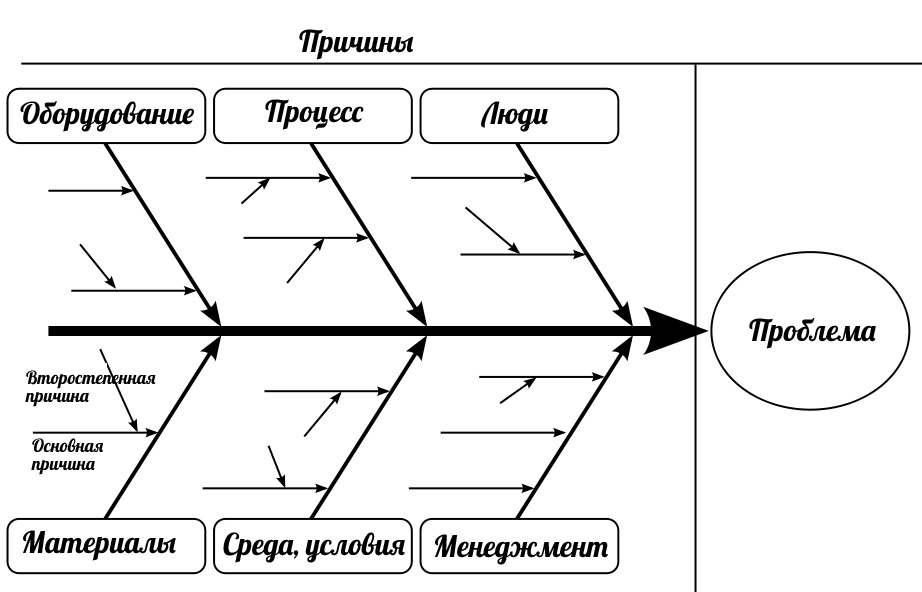

Опорный конспект как метод запоминания и рефлексии материала разработал в 80-е гг. прошлого века донецкий учитель математики и физики В.Ф. Шаталов (см., например, его книги: Опорные сигналы по физике для 6 класса. Киев, 1978. 79 с.; Опорные конспекты по кинематике и динамике. Из опыта работы. Книга для учителя. М., 1989. 142 с.; Геометрия в лицах. М., 2006. 23 с.). В наше время на школьных уроках гуманитарного цикла (особенно на уроках истории) метод составления опорных конспектов получает всё большее признание. Например, в последнее время активизировалось издание опорных конспектов отдельных уроков и целых учебных блоков по истории и обществознанию (Степанищев А.Т. Опорные конспекты по истории России. 6-11 класс. М., 2001. 128 с.). Популярность этого вида конспектирования объясняется достаточно просто: отчасти – необычной, даже игровой формой подачи материала, отчасти – слабой запоминаемостью отдельных событий и дат. Таким образом, опорный конспект представляет собой попытку проанализировать в максимально образной, визуализированной форме причинно – следственные связи между различными событиями, высказываниями и деяниями исторических деятелей. Кроме того, материал уроков в опорных конспектах представляется целыми блоками тем. Если иметь в виду историю и обществознание, то здесь тематический и временной охват материала варьируется в зависимости от его специфики (например, по времени охвата – от нескольких месяцев до нескольких столетий).

Каждая тема (блок – тема) зашифровывается в опорном конспекте в систему знаков – опор, составляющих мини – блок. На основе этих знаков, зачастую унифицированных, индивидуальный конспект может быть «расшифрован» другими людьми. Оптимальным количеством мини – блоков для презентации целой блок – темы считается 8-10.

Кроме того, система опорных конспектов позволяет учителю реализовать индивидуальный подход к обучению: в случае присутствия в классе учеников разных образовательных уровней составление таких конспектов позволяет регулировать темп изучения блок – тем и отдельных подтем, делать процесс обучения более понятным и интересным, вносить в него элемент творчества (при составлении учениками своей системы знаков – опор и целых опорных конспектов дома).

Основными опорами в таком конспекте являются символически – словесные (буквы, слоги, знаки конъюнкции / дизъюнкции, указатели логической связи: →, ↔, знак причинно – следственной связи – =>, подобия – ~, и др.), рисуночные (пиктографические) и условно-графические (фрагменты планов, схем местности с условными обозначениями) знаки. Пример составления опорного конспекта по российской истории представлен на рис. 2. Остаётся добавить, что опорный конспект может быть использован как в качестве эффективного средства проверки пройденного материала (тогда основа для него пишется и рисуется дома, а на уроке или лекции обучающиеся воспроизводят по памяти выученные дома схемы и логические цепочки и закрепляют этот материал, повторно прорисовывая их на листе бумаги), так и в качестве средства формирования новых знаний, умений и навыков (т.е. при записи излагаемой учителем новой темы или подтемы).

Рисунок 2. Опорный конспект по истории. Тема: «Восточные славяне в первой половине I тыс. н.э.» (составлен С.В.Селеменевым.)

Конспекты как форма самостоятельной подготовки к докладу на конференции или семинару

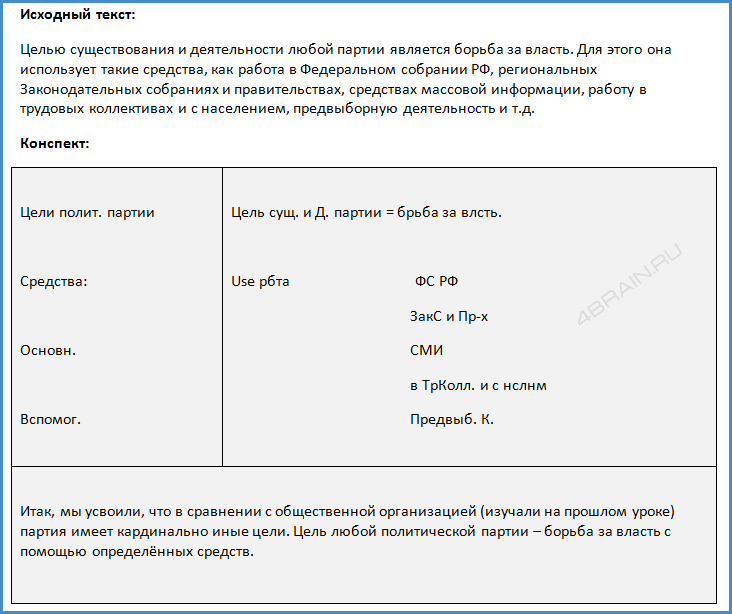

План-конспект:

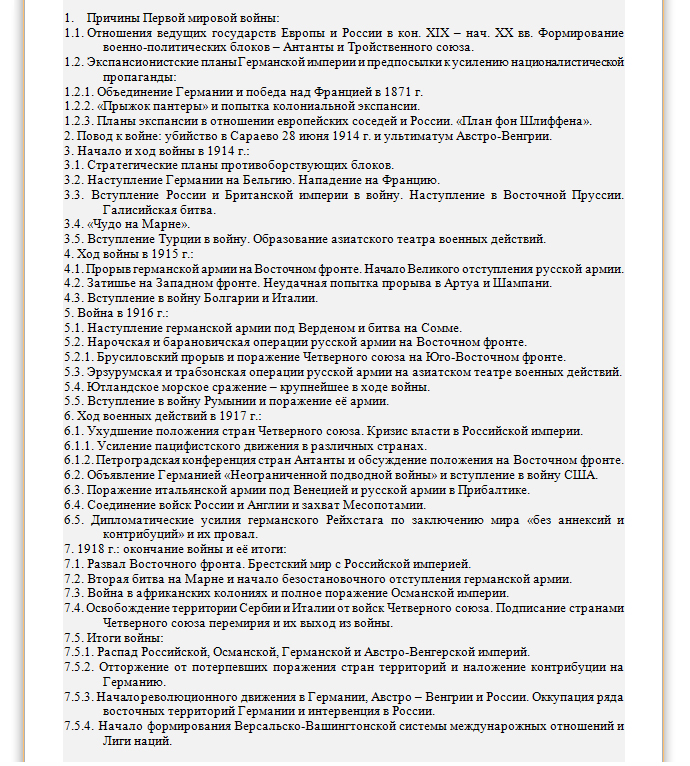

Этот вид конспектирования не менее широко применяется в современной педагогике; особенно часто это касается дисциплин гуманитарного цикла. Для составления такого конспекта нужно провести определённую предварительную подготовку: необходимо перед лекцией написать на нескольких листах план занятия, особыми знаками или цифрами выделяя разделы, вопросы и проблемы в изложенном материале. Каждый из этих заголовков в процессе записи за лектором может быть раскрыт и дополнен связным текстом, иллюстрирующим общее положение. Из сказанного следует заключить, что в идеале план – конспект должен быть максимально приближен к тому тексту, который озвучивает лектор за кафедрой; в описании этого метода конспектирования можно обнаружить много общего с корнельским методом.

Тем не менее, план – конспект, как отмечают специалисты по дидактике и педагогике, обладает большим преимуществом перед опорными и корнельскими конспектами. Поскольку все заголовки тем и отдельных разделов, а также определённый объём фактического материала подготавливаются заранее, имеется возможность записать их без сокращений и условных знаков. Это повышает вероятность правильной и быстрой дешифровки конспекта другими студентами или учениками.

Последнее обстоятельство является причиной того, что при подготовке к докладам в школе и семинарам в университете оболочка плана – конспекта часто используется докладчиками в качестве основы для собственного сообщения. Во-первых, в такой структуре достаточно легко делать разного рода пометки. Во-вторых, в текст конспекта достаточно просто подставить необходимые цитаты и ссылки на источники, что особенно важно в исторической науке. При правильной организации материала они «встанут» прямо напротив соответствующих тезисов. Наш пример основы для плана – конспекта по теме «Первая мировая война 1914-1918 гг.» мы представили на рис. 3.

Рисунок 3. Оболочка план – конспекта по теме: «Первая мировая война 1914-1918 гг.»

Текстуальный конспект:

Развёрнутый план – конспект отличают от текстуального конспекта – формы записи материала, когда традиционная основа конспекта в целом и раскрывающие её тезисы в частности не являются доминантой структуры, а составляются post factum на основе цитат из источников и исследовательской литературы; иными словами, именно цитатам в таком конспекте определяется центральное место, а тезисы, составленные на их основе, играют роль дополнений и пояснений.

Безусловно, составление такого плана – достаточно сложное дело, требующее хороших знаний в той дисциплине, по которой делается конспект, а также в смежных отраслях знаний. В средней школе, насколько нам известно, такой метод конспектирования распространён не очень широко; скорее им пользуются студенты, ориентированные на серьёзную исследовательскую и проективную деятельность. Например, в среде историков такие конспекты очень распространены у тех исследователей, которые подолгу работают в архивах с личной перепиской, дневниками и воспоминаниями. В случае анализа таких источников простое перечисление тематики текстов или общих проблем, в них затрагиваемых, не приведёт к раскрытию индивидуальности автора источника личного происхождения; для понимания его внутреннего мира необходима опора на развёрнутые цитаты.

Многие историки и литературоведы выписывают цитаты своих «героев» на отдельные карточки небольшого размера: так на основе архивных выписок получаются целые картотеки, посвящённые высказываниям отдельного человека. Карточки можно систематизировать по хронологии, тематике, упоминанию в них других персоналий и прочим признакам; на основе такой тематической подборки опытный исследователь может делать доклад на конференции или симпозиуме, не прибегая более ни к каким записям и конспектам.

Заключение

Мы не ставили себе целью перечислить абсолютно все виды конспектов или перечислить все известных нам способы сокращения вербальной информации, которую произносит учитель или лектор. Что касается наших примеров, то они также не могут дать исчерпывающего представления о способах сокращения отдельных слов или их замене на условные обозначения. Поэтому мы призываем читателей активно обсуждать нашу статью и делиться своими «рецептами» составления конспектов в форме для комментариев. Идеального конспекта нет и быть не может. Перефразируя известного героя: больше конспектов, хороших и разных! Для отзывов и комментариев используйте форму ниже.

Автор: Михаил Земляков

Также читайте урок по структурированию информации для наилучшего ее запоминания.

Узнайте как развивать мышление и эффективнее обучаться на курсе Когнитивистика: развитие мышления.

На тренинге используются интерактивные игры, кейсы и упражнения, лучшие мировые тесты. Присоединяйтесь!

Ключевые слова:1LLL

Англия, Франция, США и Польша накануне второй мировой войны

Англия

Англия встретила последний предвоенный год в сложной обстановке. Большинство англичан понимали, что мир стоит на пороге новой большой войны, что борьба в стране идет вокруг того, на чьей стороне окажется Англия в грядущих битвах.

Английскую экономику лихорадило. Британский капитализм терял свои позиции на внешних рынках. В самой Англии нарастало недовольство трудящихся сложившимся экономическим положением и общим направлением политики правящих кругов. Страну сотрясало забастовочное движение рабочего класса.

Со второй половины 1937 г. начался новый экономический кризис. Объем промышленной продукции Англии в 1938 г. сократился по сравнению с 1937 г. на 7 процентов. По темпам развития Англия отставала не только от США и Германии, но даже и от Италии. Германия обогнала Англию по общему объему производства и все больше теснила ее на мировых рынках. Однако мощности английской промышленности оставались недогруженными.

Одним из последствий кризиса и депрессии 30-х годов было сохранение высокого уровня безработицы. Согласно официальной статистике, число безработных среди застрахованных рабочих составляло на январь 1939 г. 2032 тыс. человек. Причем в эту цифру не включались такие значительные по численности группы трудящихся, как железнодорожники, сельскохозяйственные рабочие, служащие учреждений и т. д. Работы не имел каждый восьмой взрослый работоспособный человек За 1933 — 1937 гг. цены на продовольствие возросли на 12,5 процента, тогда как заработная плата в среднем по стране увеличилась только на 2,5 процента На наступление монополий трудящиеся отвечали забастовками. Буржуазия со страхом вспоминала движение безработных, голодные походы, массовые демонстрации первой половины 30-х годов, когда, по признанию премьер-министра Болдуина, в правящих кругах создалось «странное состояние истерии и паники» Новое обострение кризисных процессов в экономике, рост рабочего движения в метрополии и национально-освободительного — в колониях, усиление межимпериалистических противоречий и конкурентной борьбы на внешних рынках — все это порождало у английских монополистов стремление в большей мере использовать государственную машину для своих целей; многие из них с явными симпатиями относились к действиям нацистских руководителей Германии.

Империалистические державы усиленно готовились к новой вооруженной схватке за передел рынков и сфер влияния. Но их главной целью по-прежнему было уничтожение первого в истории социалистического государства. И правящие круги Англии начали приводить в порядок свои силы в ожидании будущего конфликта.

Правительство Н. Чемберлена, именовавшее себя, как и предшествовавшее, «национальным», состояло из представителей консервативной, либеральной и лейбористской партий, а по существу было правительством аристократов и богачей…

Симпатии английского правительства к идее «сильного государства» по типу гитлеровской Германии были столь очевидны, что Чемберлену даже пришлось публично от них отречьсяАнтисоветизм правящих кругов Англии дополнялся определенными шовинистическими, даже расистскими настроениями. «Только объединившись, Англия и Германия могут бросить вызов врагу. Англосакство оживлялось как концепция расовой и этической солидарности. Зло находилось на Востоке. Англия и Германия вместе могли воздвигнуть защитную линию»— так характеризовали тогдашние настроения лондонских верхов английские историки М. Джилберт и Р. Готт. Именно в те дни соратник Чемберлена Г. Вильсон говорил сотруднику германского посольства в Лондоне Кордту, что было бы величайшей глупостью, если бы «две ведущие белые расы» истребили друг друга в войне, «от этого выиграл бы только большевизм»

Усиление рвавшейся к установлению своего господства в Европе нацистской Германии и ее союзников не могло не обеспокоить тех представителей правящих кругов Великобритании, которые понимали неизбежность военного конфликта с блоком фашистских соперников и готовились к нему.

В 1935 г. правительство Болдуина приняло программу перевооружения и подготовки промышленности к войне, которая предусматривала мероприятия по развитию военно-экономического потенциала всей Британской империи. С 1935 по 1939 г. военные расходы Англии увеличились почти в 10 раз

Одной из уязвимых сторон военно-экономического потенциала Великобритании являлась оторванность сырьевой базы от промышленных центров, сосредоточенных в метрополии. Накануне войны доминионы Англии, продолжавшие поддерживать с Лондоном тесные политические связи, представляли собой развитые капиталистические страны, а колонии являлись богатейшим источником разнообразного и дешевого стратегического сырья, рабочей силы и людских ресурсов для пополнения армии. Англия ввозила из доминионов и колоний не только большую часть потребляемой ею нефти, алюминия, меди, лесоматериалов, шерсти, руды, но и продовольствия. Эта зависимость английской промышленности от импорта и, следовательно, от морских коммуникаций серьезно подрывала ее устойчивость. Специфика военно-экономического потенциала Англии в 1939 г. состояла также в том, что из-за развития общего кризиса капитализма рост производства проходил крайне неустойчиво, сочетаясь с явлениями упадка и застоя. Это особенно характерно для старых, некогда самых крупных и ведущих отраслей промышленности — угольной, текстильной, металлургической, судостроительной. По выплавке стали Англия более чем в полтора раза отставала от Германии, по выработке электроэнергии — в два раза. Значительно слабее, чем в Германии, были в ней развиты химическая и ряд других отраслей промышленности Несмотря на экономические трудности, английское государство уделяло большое внимание развитию важных для военно-экономического потенциала отраслей экономики. Половина государственных ассигнований, предназначавшихся на промышленные исследования, шла на развитие таких новых отраслей, как машиностроительная, химическая, авиационная и электротехническая, игравших важную роль в повышении военного потенциала страны

Начиная с 1936 г. на государственные средства стали строиться авиационные и другие заводы, предназначенные для выпуска военной продукции в случае войны. Одновременно расширялись и оснащались новой техникой действующие предприятия, в результате чего годовой выпуск продукции авиационной промышленности возрос с тысячи самолетов в 1936 г. до 8 тыс. в 1939 г., а число рабочих на них — с 33 тыс. до 90 тыс.

Потенциальные же возможности этой отрасли в 1938 г. позволяли производить 2 тыс. истребителей и легких бомбардировщиков в месяц. Это означало, что по возможности выпуска самолетов Англия к 1939 г. почти сравнялась с Германией. Производство легковых и грузовых автомобилей с 404 тыс. в 1935 г. увеличилось до 508 тыс. в 1937 г..

Готовясь к войне, английское правительство приняло меры по рассредоточению производственных мощностей, перебазированию ряда военно-промышленных предприятий в доминионы (главным образом в Канаду). Строились заводы военного значения в Австралии, Канаде, Южно-Африканском Союзе. Наряду с сооружением государственных предприятий было заключено 12 810 контрактов с частными фирмами на производство различных видов вооружения. Большое количество военных заказов размещалось в других странах (Швеции, Швейцарии, США). Однако в целом по производству и накоплению военных запасов Англия значительно уступала Германии. В 1938 г. в Англии было выпущено 419 танков, 681 бронетранспортер и бронеавтомобиль, 203 зенитных орудия, 12 тыс. винтовок, 6,4 тыс. пулеметов и 1 млн. снарядов для полевой артиллерии. Производство тяжелых танков и артиллерии только развертывалось. Как признают британские историки, к осени 1939 г. «военные нужды еще не доминировали в жизни страны, а экономические ресурсы не были мобилизованы полностью». К началу войны Англия имела ограниченное число готовых к боевым действиям регулярных дивизий.

Курс Чемберлена на сговор с гитлеровской Германией пользовался широкой поддержкой верхушки английских монополистов. Об этом можно судить хотя бы по той финансовой помощи, которую получали общество англо-германского содружества, англо-германское товарищество от крупнейших концернов и ведущих банков страны. Этим курсом шли и провинциальные ассоциации консервативной партии, слепо верившие своему лидеру и проникнутые ненавистью к «социалистам».

В палате общин среди консервативных депутатов существовало немало сторонников сближения с гитлеровской Германией. Большинство их входило в так называемую группу «Линк» («Звено»), тесно связанную с работниками гитлеровского посольства в Лондоне, или участвовало в деятельности англо-германского товарищества.

В кризисных ситуациях Чемберлен нередко связывался непосредственно с послом Англии в Германии Гендерсоном, которого в английском министерстве иностранных дел называли «законченным нацистом».

Центром, в котором рождались и формировались основы государственной политики Англии, был так называемый «кливденский кружок», существовавший с середины 30-х годов. В Кливдене, имении семейства миллионеров Асторов, регулярно встречались крупные промышленники и финансовые магнаты, влиятельные сторонники сговора с фашистской Германией, политические деятели, в том числе члены правительства. Они обсуждали [326] проблемы английской внешней политики, поносили Советский Союз и «всех красных», вырабатывали планы сотрудничества с Гитлером. Там не скрывали и антифранцузских настроений, заявляя, что «лучше Гитлер, чем Блюм», обвиняли Россию и Францию в том, будто они «втянули» Англию в первую мировую войну и намерены «повторить этот ход».

Многие сторонники прогерманской линии занимали видные посты в министерстве авиации. Это министерство являлось главным поставщиком различной дезинформации, которой жонглировали члены правительства, доказывая неспособность Англии вести войну против Германии. Интересам «умиротворителей» активно служили и многие органы буржуазной печати («Тайме», «Обсервер», «Дейли экспресс», «Дейли мейл» и др.), изо дня в день убеждавшие общественность страны в том, что правительство проводит целесообразную, единственно возможную политику. Они запугивали широкие слои населения массовыми воздушными налетами и в то же время рисовали им картину всеобщего процветания в случае успеха чемберленовской политики. «Представьте себе, — говорил в одном из публичных выступлений член правительства Хор, — что 1,5 млрд. фунтов стерлингов, которые мы тратим сейчас на оборону, будут израсходованы на торговлю, производство, улучшение социальных условий… Именно исходя из этих соображений, мы намеренно и сознательно вступили на путь примирения».

Чемберленовская политика достижения «мира любой ценой» была насквозь фальшивой. При помощи этого лозунга правящие круги Англии хотели сохранить свою империю за счет других народов. Как справедливо пишет английский исследователь Макэлви, «лозунг о достижении мира любой ценой мог бы иметь смысл, если бы существовала какая-нибудь цена, за которую можно было бы купить мир, но невозможно было читать «Майн кампф» и верить в то, что такая цена существует. Более того, когда эту цену неизменно платили другие — абиссинцы и испанские рабочие, австрийцы и чехи, этот лозунг на устах английских государственных деятелей стал постыдным. Даже щедрость, с которой консервативные круги обсуждали возможность покупки дружбы Германии путем возвращения ей бывших ее колоний, показывала циничное пренебрежение к судьбам населения этих территорий».

Часть населения Англии, введенная в заблуждение демагогической правительственной пропагандой, подкрепленной определенными военными приготовлениями, приветствовала «победу» Чемберлена, провозгласившего, что он привез из Мюнхена «мир для целого поколения». Консерваторы устраивали овации своему лидеру. Выражали одобрение и многие руководители других буржуазных политических партий.

Политика сотрудничества с гитлеровской Германией получила полную поддержку британского союза фашистов. Фашистская газета «Акшэн» писала, что Чемберлен передал Судетскую область Германии, «руководствуясь здравым смыслом и мужеством». В парламенте правительство добилось одобрения мюнхенской сделки 366 голосами против 144. От участия в голосовании воздержалось около 30 депутатов.

Лишь коммунисты и некоторые дальновидные деятели из буржуазного лагеря сразу же правильно оценили мюнхенский сговор как шаг к развязыванию новой мировой войны. На заседании парламента 28 сентября 1938 г. только один депутат — коммунист У. Галлахер, разоблачая политику консервативного правительства, отметил, что «лейбористское одобрение чемберленовского визита в Мюнхен является предательством в отношении чехословацкого народа и приближает опасность войны к английским берегам».

Отрезвление общественности не заставило себя долго ждать. «К рождеству Мюнхен утратил свое очарование и быстро шел к тому, чтобы стать грязным словом». А один из ветеранов бршанской политики — бывший премьер-министр Ллойд-Джордж говорил о возрастающем «чувстве стыда» за мир, купленный ценой совести и чести.

Хотя политика «умиротворения» пользовалась безоговорочной поддержкой со стороны подавляющего большинства консерваторов, в их рядах были люди, настороженно относившиеся к планам нацистов и считавшие, что чемберленовский курс создает возрастающую угрозу безопасности Англии. Так, лорд Вултон на одном из заседаний парламента заявил: «В политике постоянных уступок со стороны Англии мы приближаемся к обрыву, и я один из тех, кто хочет знать, когда это кончится».

К 1939 г. среди ведущих консерваторов существовали две оппозиционные Чемберлену группы. Одну из них, меньшую по численности (к середине года в ней было около 60 — 70 человек), но более шумливую, возглавлял У. Черчилль. В нее входили Бутби, Сэндис, Макмиллан и другие. Они требовали более быстрого перевооружения и подготовки к войне, бдительного отношения к переговорам с Германией и Италией, заключения антигитлеровского военного союза с Францией и СССР. Однако позиция этой группы серьезно ослаблялась ее общей антисоветской настроенностью, порождаемой классовыми интересами.

Еще более непоследовательной, связанной с Чемберленом общностью классовых интересов была позиция другой группы, которую возглавлял бывший министр иностранных дел А. Идеи. В нее входило около 130 политических деятелей, в том числе А. Купер, ушедший с поста министра обороны в знак протеста против мюнхенского соглашения, Эмери, Никольсон и другие парламентарии. Эта группа в отличие от группы Черчилля называла себя не оппозиционной, а «стимулирующей». Члены ее не хотели идти на окончательный разрыв с руководящей верхушкой консервативной партии и только играли в оппозицию к правительству. Сообщая об отставке Идена, газета «Тайме» писала, что его позиция отличается от позиции Чемберлена лишь «оттенками и деталями проведения политики умиротворения в современных международных условиях».

Оппозиционные группы консерваторов, не способные полностью порвать с мюнхенским курсом Чемберлена, оказывались не в состоянии добиться сколь-либо серьезного изменения английской внешней политики.

Значительное влияние на характер внешней политики Великобритании могла оказать лейбористская партия — основная политическая сила, противостоящая консерваторам. Хотя среди ее руководителей и были откровенные сторонники чемберленовского курса, однако большинство лейбористских лидеров заявляли о своей верности делу мира и] отпора гитлеровской агрессии. Но дальнейшие события показали, что дела не шли дальше парламентских деклараций.

Под влиянием губительных последствий Мюнхена лейбористские лидеры стали более решительно осуждать действия правительства: отмечали усиление угрозы для самой Англии, выступали за меры коллективной безопасности, развитие сотрудничества с Францией и Советским Союзом. В ходе парламентских прений лидер лейбористов Эттли вынужден был признать, что «лучшим средством предотвращения войны явилась бы решительная совместная политика Великобритании, Франции и СССл. В палате общин лейбористские депутаты проголосовали против мюнхенского соглашения. Но, выражая «чувство глубокого удовлетворения по поводу того, что войну на какое-то время удалось предотвратить», они тем самым косвенно солидаризировались с пропагандистской линией Чемберлена, что делало их позицию двусмысленной.

Наиболее ярко капитулянтская сущность политики лидеров лейбористской партии проявилась в их категорическом отказе от совместных действий с Коммунистической партией Великобритании. Сравнительно немногочисленная (18 тыс. в марте 1939 г.), но боевая компартия сразу и безоговорочно осудила Мюнхен и разоблачила его опасную сущность. Мир, говорилось в ее заявлении от 1 октября 1938 г., «был отдан на милость Гитлеру, который может нарушить его, когда он сочтет, что настало время для следующего шага в цепи завоеваний». Месяц спустя журнал коммунистов «Лейбор мансли» писал: «Укрепление Гитлера за счет английской помощи достигло в настоящее время в связи со сдачей Чехословакии, Юго-Восточной Европы и изоляцией Франции такой степени, что его политика не будет больше планироваться с учетом английских пожеланий; она превращается в самостоятельную силу, способную повернуть и повести против Англии мощную европейскую коалицию». Коммунисты призвали объединить все силы для отпора гитлеровской агрессии. Они внесли предложение о вступлении компартии в партию лейбористов. И хотя лейбористское руководство отвергло это предложение, 1400 низовых профсоюзных и лейбористских организаций поддержали коммунистов.

В январе 1939 г. один из ведущих членов исполкома лейбористской партии — Криппс предложил объединить усилия всех прогрессивных организаций в вопросах внешней и внутренней политики. Однако на заседании исполкома 13 января 1939 г. семнадцатью голосами против трех это предложение было отвергнуто, а 25 января Криппса исключили из партии, обвинив в том, что он выступил против ее «политической независимости». Спустя два месяца исполком исключил из партии группу лейбористов за отказ подчиниться требованию прекратить деятельность в поддержку народного фронта.

На конференции лейбористов в мае 1939 г. руководству удалось провалить проект резолюции в поддержку народного фронта. Так лейбористское руководство облегчало маневры сторонникам сговора с гитлеровской Германией.

В январе — марте 1939 г. чемберленовцы приняли энергичные меры к тому, чтобы подвести под политику сговора соответствующий экономический базис. Это вполне отвечало интересам влиятельных кругов английского монополистического капитала. В результате англо-германских переговоров по распределению рынков сбыта угля 28 января были подписаны соглашения, детали которых остались засекреченными.

Серьезное воздействие на внутриполитическую обстановку в Англии оказала оккупация Чехословакии гитлеровцами в марте 1939 г. В Англии резко возросли антигитлеровские настроения. Поползли слухи о готовности Германии к новым военным авантюрам, то ли на границах Польши, то ли против Румынии. Антинацистские позиции заняли видные органы буржуазной печати, в том числе такие газеты, как «Манчестер гардиан», «Дейли кроникл», «Йоркшир пост» и другие. В парламенте открытое возмущение политикой правительства выражали представители всех основных политических партий — лейбористской, либеральной и даже консервативной. Один из лидеров лейбористской партии — А. Гринвуд заявил в палате общин: «Пора положить конец политике спокойного согласия с актами бандитизма, сопровождаемыми угрозой применения силы». Сомнения в правильности политики правительства проникли даже в среду отъявленных мюнхенцев «кливденского кружка», таких его столпов, как Саймон, лорд Лотиан, Даусон. Многим представителям правящих кругов становилось ясно, что Гитлер своими действиями демонстрирует нежелание считаться с предложениями Чемберлена о сотрудничестве, что Берлин не собирается делить с Лондоном господство в Европе. Как писал в донесениях Дирксен, в результате захвата Чехословакии «была превзойдена та мера приращения могущества, которую Англия была готова предоставить Германии в порядке односторонних действий без предварительного соглашения с Англией». Под давлением масс представители консервативной партии стали требовать от премьера более жесткой политики в отношении Германии.

Однако правительство Англии, исходя из интересов верхушки монополистов, по-прежнему твердо держалось избранного им губительного для нации курса.

Широкие массы английского народа все более решительно настаивали на заключении с Советским Союзом пакта о взаимопомощи, в котором они видели реальную возможность сорвать агрессивные планы нацизма. В апреле — мае 1939 г. 92 процента выборочно опрошенных англичан высказались за такой союз. Национальный совет труда от имени кооперативного, профсоюзного и лейбористского движения призвал заключить пакт мира с Францией и СССР. «События доказали, — говорилось в его обращении, — что политика умиротворения, базирующаяся на обещаниях Гитлера, является катастрофической иллюзией». Несколько позднее специальная конференция конгресса британских тред-юнионов потребовала от правительства немедленного заключения соглашения с Советским Союзом «с целью создания подлинного фронта мира».

На заседаниях в парламенте представители оппозиции поднимали вопрос о переговорах с Советским Союзом. Гринвуд заявил, что именно СССР «может явиться в конечном счете решающим фактором в деле сохранения и укрепления мира во всем мире». За заключение англо-советского соглашения выступил также лидер либералов А. Синклер. Ллойд-Джордж настойчиво убеждал правительство, что «без участия России невозможно создание сколько-нибудь эффективной системы обороны, охватывающей Запад, Восток и район Средиземного моря». «Вам нужна Россия, — говорил он, обращаясь к правительству, — но вы не хотите России. А без нее, если вы должны выполнить данные вами обязательства, имеются только две возможности — расплатиться катастрофой или уклониться от выполнения обязательств, как вы делали в прошлом». Черчиллю принадлежат слова: «Мы окажемся в смертельной опасности, если не сможем создать великий союз против агрессии. Было бы величайшей глупостью, если бы… мы отвергли естественное сотрудничество с Советской Россией».

В то же время чемберленовцы продолжали добиваться сближения с Германией. Летом 1939 г. вопрос об отношениях с ней стал основной проблемой внутриполитической жизни Англии. Однако, несмотря на все ухищрения реакционеров, становилось все более ясным, что политика «умиротворения» агрессора полностью провалилась. В Берлине уже было принято решение о военной расправе с Польшей; переговоры с Лондоном велись лишь в целях обеспечения полной изоляции Польши. Война надвигалась на Европу.

И все же иллюзии о возможности сговориться с нацизмом за счет других народов и государств продолжали жить в официальных кругах Лондона. «Английская общественность, — пишут британские историки, — не имела представления, что за энергичными публичными заявлениями скрывалась столь сильная решимость заставить поляков капитулировать». 25 августа был подписан англо-польский договор о взаимопомощи, и тогда же некий немецкий информатор прямо заявил Хору, что, если Германия нападет на Польшу, Англия «всегда сможет выполнить свое обещание формально, не выступая в полную силу». Так закладывались основы чемберленовской политики последующего периода, получившей название «странной войны».

Франция

Франция накануне второй мировой войны также переживала глубокий социально-экономический кризис. В стране продолжалось разложение режима третьей республики, который за 70 лет существования исчерпал себя.

Франция из гордого победителя Германии, диктовавшего ей в июне 1919 г. в Версале условия мирного договора, превратилась, по существу, в покорного спутника Англии. Генерал де Голль, оценивая причины разгрома страны Германией в 1940 г., впоследствии писал: «В конечном счете развал государства лежал в основе национальной катастрофы. В блеске молний режим предстал во всей своей ужасающей немощи…»

С 1930 г. экономика Франции находилась в состоянии хронического застоя. Не успев оправиться от кризиса 1929 — 1933 гг., она в 1937 г. вступила в полосу нового спада. В 1938 г. уровень промышленного производства страны снизился на 7,5 процента по сравнению с предыдущим годом; производство стали сократилось на 22 процента, чугуна — на 24 процента; объем промышленной продукции в целом был на 8 процентов меньше, чем в 1913 г.. К июлю 1939 г. положение почти не изменилось: индекс промышленного производства составил 98 процентов к 1928 г., насчитывалось более 350 тыс. безработных. Таким образом, экономика Франции десятилетиями оставалась, по существу, на одном уровне. Доля Франции в мировом промышленном производстве сократилась. В целом промышленная продукция Франции в 1937 г. составляла 45,7 процента германской.

Тяжелое положение сложилось в области финансов. В результате организованной крупной буржуазией утечки капитала золотые запасы Франции в 1937 г. были наименьшими за весь период 30-х годов. Только в 1938 г. они были в какой-то степени восстановлены, однако и тогда сохранялась крупная задолженность Соединенным Штатам Америки и Англии.

С начала 30-х годов большие трудности испытывало сельское хозяйство. Многие тысячи мелких крестьянских хозяйств разорялись. Производительность труда и урожайность во Франции были значительно ниже, чем в Англии, Германии, Бельгии и Голландии.

В сентябре 1936 г. французское правительство приняло четырехлетнюю программу перевооружения. Она предусматривала развертывание массового производства танков, современной артиллерии, противотанковых и зенитных средств. Вместе с дополнительной программой, принятой в 1938 г., на перевооружение французской армии с 1 января 1937 г. по 1 сентября 1939 г. было израсходовано 30 млрд. франков.

Иностранные военные деятели на манёврах в Белорусском военном округе в 1936 г.

И все же для перевооружения армии было сделано далеко не все. Заказанные в 1935 — 1936 гг. 600 танков типа «Рено» были выпущены только в апреле 1938 г. В 1936 г. выпускалось в среднем по 120 танков в месяц, а в январе 1937 г. заводы дали всего 19 танков. Еще хуже обстояло дело с производством самолетов. В марте 1938 г. на заседании высшего комитета национальной обороны отмечалось, что у Франции имеются хорошие образцы самолетов, но их серийное производство не налажено. В 1938 г. производилось в среднем 53 самолета в месяц, в 1939 г. — 185; снарядов для 90-мм зенитных орудий до 1940 г. не производилось.

Хотя по объему производства и техническому уровню Франция отставала от Германии, тем не менее уже в тот период она обладала первоклассными по технической оснащенности металлургическими, металлообрабатывающими, электротехническими, химическими, автомобильными и другими предприятиями, на которых в короткий срок можно было наладить военное производство. Как сообщал член французской военной делегации генерал Вален в ходе англо-франко-советских переговоров в августе 1939 г., «мобилизация французской индустрии в отношении материальной части авиации» позволяла через три месяца после начала войны производить столько самолетов, чтобы перекрыть возможные потери. В том же духе высказывался министр авиации Ги ля Шамбр на заседании совета национальной обороны 23 августа 1939 г. Таким образом, Франция имела реальные возможности для успешного сопротивления германо-итальянскому фашизму. Не относительная слабость военно-промышленного потенциала Франции, а прежде всего капитулянтская, антинациональная политика французских монополистов сыграла важную роль в том, что страна оказалась не подготовленной к войне с Германией.

Внутриполитическая обстановка во Франции перед второй мировой войной характеризовалась серьезным обострением классовой борьбы. В 1935 — 1937 гг. трудящиеся во главе с Французской коммунистической партией организовали народный фронт и объединенными силами добились серьезных успехов в борьбе против фашизма. Но с конца 1937 г. в наступление перешла крупная буржуазия, которая решила взять реванш за поражение в 1936 г. и отстоять свои привилегии, даже в ущерб национальным интересам страны. Представитель монополий в международном бюро труда Ламбер-Рибо заявил, что единственным средством обуздания рабочих является закрытие заводов, остановка экономической жизни страны. Эти слова не остались пустой угрозой. С приходом к власти правительства народного фронта буржуазия начала сокращать производство, увольнять рабочих, переводить капиталы за границу, саботировать государственные займы, что подрывало устойчивость франка. Так, хозяева авиационных заводов отказались ввести многосменную работу, саботируя тем самым военное производство.

Когда в марте 1938 г. второе правительство Блюма добилось от профсоюза металлистов согласия на установление в оборонных отраслях, и прежде всего в авиационной промышленности, 45-часовой рабочей недели, руководители промышленности отказались от этого под предлогом, что на оборонных заводах еще не начато серийное производство и «совершенно незачем удлинять рабочий день». В декабре 1938 г. на ряде авиационных предприятий был проведен локаут, в результате которого было потеряно свыше 1,3 млн. рдбочих часов.

Французские монополисты осуществляли на практике лозунг «Лучше Гитлер, чем народный фронт!». Многие банки и компании устанавливали сотрудничество с монополиями Германии и Италии, фактически способствуя укреплению их военно-промышленного потенциала. Химический концерн «Кюльман», например, сотрудничал с «ИГ Фарбениндустри», объединение сталелитейных заводов «Комите де Форж» было связано с германским стальным концерном, а международный алюминиевый картель соединял французские монополии с германскими и итальянскими.

Конечно, между французским империализмом и германским милитаризмом существовали острые противоречия, явившиеся одной из причин второй мировой войны. Однако в правящих кругах Франции имелось влиятельное течение, выступавшее за соглашение с гитлеровской Германией. Ни для кого не было секретом существование в высшем парижском обществе кружка «Большой щит», выступавшего за сближение с рейхом. Среди его членов находились герцог де Брогли, граф Жан де ля Рошфуко, принц де Полиньяк, герцог де Клермон-Тоннер, принц д’Аранберг и владелец газеты «Пти паризьен» Этьен Бюно Варийа. Все они состояли в многочисленных правых партиях, подобных монархической «Аксьон Франсез», или таких открыто фашистских организациях, как «Боевые кресты» полковника де ля Рока, «Патриотическая молодежь». Реакционные политические деятели, объединившиеся вокруг графа Парижского, открыто делали ставку на победу фашизма.

Победа народного фронта помешала фашизму прийти к власти во Франции, однако он не был разгромлен до конца. Раскрытый в 1937 г. заговор «тайного комитета революционного действия» (кагуляров), руководимого А. Мартэном и Делонклем, свидетельствовал о том, что фашистские организации продолжали существовать; в их рядах было немало богатейших людей Франции. Кагуляры вели борьбу против демократических организаций путем провокаций, саботажа и террора. Именно они устроили взрыв в управлении концерна «Комите де Форж», обвинив в этом рабочие организации. Специальная группа кагуляров, руководимая графом Жюрке де ля Саль, занималась вербовкой провокаторов и штрейкбрехеров.

В годы, непосредственно предшествовавшие второй мировой войне, соглашательство в отношении гитлеровской Германии достаточно глубоко проникло в традиционные буржуазные партии Франции. Этого курса придерживалась и социалистическая партия. Часть ее правых лидеров создала группу «неосоциалистов», отличавшихся особенно злобным антикоммунизмом и антисоветизмом и в то же время питавших явные симпатии к нацистам и французским фашистам. Лидер этой группы Деа опубликовал статью «Умереть за Данциг?», в которой призывал не препятствовать гитлеровской агрессии против Польши. А Фланден еще в 1938 г. прямо заявил: «Существует только одна опасность — коммунистическая».

Профашистские силы занимали прочные позиции во французской печати. Наряду с газетой «Пти паризьен» прогитлеровскую пропаганду вели «Тан», «Журналь», «Пари-суар», «Репюблик», «Матен», «Эвр», «Жур», «Гренгуар», «Же сюи парту», агентство «Гавас» и другие. О степени проникновения германской агентуры в органы печати свидетельствует тот факт, что после мюнхенского сговора 132 французские газеты обратились с призывом к парламенту запретить компартию.

Центром подрывной работы «пятой колонны» во Франции являлся созданный нацистским агентом Отто Абецем комитет «Франция — Германия», председателем которого был граф де Бринон. Комитет развил бурную деятельность, организуя обмен делегациями с рейхом и проводя через правые газеты фашистскую пропаганду. «Пятая колонна» настолько распоясалась, что пошла на прямой подкуп некоторых французских газет. В июле 1939 г. «Юманите» разоблачила журналистов Пуарье из «Фигаро» и Обена из «Тан», получивших за «оказанные гитлеровской Германии услуги» 4,5 млн. франков. Большое внимание комитет уделял распространению нацистской идеологии среди французской интеллигенции, в частности в профессорско-преподавательских кругах.

Правительство Франции не предпринимало серьезных мер пресечения этой подрывной деятельности, ибо соглашательство и капитулянтство, граничившие с прямой изменой, глубоко проникли в высшие сферы государственной политической системы. Так, на заседании совета национальной обороны 23 августа 1939 г. генерал Гамелен воздержался от приведения всех данных о состоянии французской армии, поскольку на заседании присутствовал министр иностранных дел Боннэ. Премьер-министр Франции Даладье одобрил сдержанность Гамелена: «Если бы вы сказали о слабости французской армии, на следующее утро Гитлер был бы в курсе ваших слов».

Особое место в политической жизни предвоенной Франции занимала армия, руководители которой находились в плену опыта первой мировой войны, несмотря на то что военное дело ушло далеко вперед. Французская военщина вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику. Генералитет усердно распространял среди населения иллюзии относительно высокой боеспособности армии. Буквально накануне войны, выступая 2 июля 1939 г., генерал Вейган заявил: «Я думаю, что французская армия имеет самую большую военную ценность, чем когда-либо прежде. Она обладает первоклассным вооружением, превосходными оборонительными сооружениями, прекрасным духом и замечательным командованием». В таком же духе выступал 13 августа 1939 г. на трехсторонних переговорах военных миссий в Москве глава французской делегации генерал Думенк.

В генералитете и офицерском корпусе французской армии всегда имелись люди с крайне реакционными политическими настроениями. Из армейской среды вышли такие реакционные деятели, как маршал Петэн, генералы Кастельно, Вейган, адмирал Дарлан и другие; не случайно сторонниками «Боевых крестов» и кагуляров были многие офицеры. В то же время среди командного состава имелись и патриотически настроенные люди (де Голль, Делатр де Тассиньи, де Отеклок, Вален, Катру и другие), но тогда они еще не играли решающей роли в вооруженных силах. Что касается полиции, особенно парижской, то она была не столько стражем порядка, сколько штабом фашистских заговоров.

Капитулянтам-«умиротворителям» решительно противостояли левые партии, в первую очередь Французская коммунистическая партия. В 1936 — 1939 гг. она значительно укрепила свои позиции. Компартия имела большое влияние среди рабочих крупных предприятий и добилась определенных успехов в завоевании на свою сторону трудящихся крестьян, а также многих видных представителей французской интеллигенции.

Французская компартия последовательно проводила линию на сохранение и укрепление мира, защиту национальной независимости страны, организацию отпора фашистской агрессии. Состоявшиеся в 1936 и 1937 гг. VIII и IX съезды ФКП выдвинули развернутую программу борьбы за мир.

Выступивший с докладом на IX съезде ФКП генеральный секретарь партии М. Торез потребовал от правительства проведения демократической и подлинно французской внешней политики, «которая бы отражала перемены, происшедшие в нашей стране после победы народного фронта и обеспечила бы сохранение верности высокой миссии Франции в мире». ФКП руководствовалась тем, что для французских трудящихся «борьба за свободу и мир в настоящий момент (декабрь 1937 г. — Ред.) сливается с борьбой за независимость и безопасность Франции».

Победа народного фронта, объединившего широкие антифашистские силы страны, создала реальные предпосылки для проведения в жизнь программы мира. Народный фронт располагал прочным большинством в парламенте, именно на него опиралось правительство Блюма. Однако уже в июне 1937 г., столкнувшись с крупными экономическими трудностями и не решаясь преодолеть их революционным путем, правительство Блюма предпочло уйти в отставку. В последующие 15 месяцев до Мюнхена ось политической жизни во Франции постепенно сползала вправо. Сформированное в июне 1937 г. правительство Шотана, а затем и его второй кабинет (январь 1938 г.) были более правыми, хотя и продолжали опираться на партии, входившие в народный фронт. В марте — апреле 1938 г. у власти находилось второе правительство Блюма, на смену которому 10 апреля того же года пришло правительство одного из лидеров радикал-социалистов — Даладье. В него вошли еще более правые деятели.

Окончательный удар по народному фронту был нанесен мюнхенским соглашением. Правительство Даладье сразу же поставило вопрос о доверии и после длительной дискуссии добилось нужного вотума от палаты депутатов, а позже и от сената: против голосовали в основном коммунисты. В октябре 1938 г. радикал-социалистическая партия на своем съезде окончательно порвала с коммунистами.

В этой сложной международной обстановке 22 — 23 ноября 1938 г. пленум ЦК ФКП сформулировал задачи борьбы рабочего класса и трудящихся Франции: «Центральный Комитет торжественно заявляет, что коммунистическая партия требует своей доли ответственности и руководства как в оздоровлении страны, так и в усилиях по общему вооружению народа, чтобы обеспечить Франции непоколебимую мощь на службе социального прогресса, свободы и мира».

Но крупная буржуазия, захватив ключевые позиции в правительстве, стала все более решительно применять репрессивные меры против народного фронта, левых политических сил, и в первую очередь против компартии. Добившись от парламента предоставления чрезвычайных полномочий, правительство Даладье опубликовало декреты, которые, по существу, сводили на нет социальные завоевания трудящихся и демократические свободы. Под предлогом ликвидации бюджетного дефицита декретом от 13 ноября 1938 г. был отменен контроль над ценами и кредитом. Хотя закон о 40-часовой рабочей неделе формально сохранялся, он претерпел значительные изменения: была сокращена оплата сверхурочных часов, отменена неделя с двумя выходными днями.

С целью деморализации трудящихся и предотвращения классовых волнений было решено призвать в армию железнодорожников, поступивших на работу после 1936 г. Сокращались пенсии бывшим фронтовикам, увеличивались налоги и переоценивались золотые запасы Французского банка.

30 ноября 1938 г. трудящиеся Франции ответили на эти решения правительства всеобщей 24-часовой забастовкой. Вследствие плохой подготовки, раскольнической деятельности реформистских лидеров, засевших во Всеобщей конфедерации труда, и мобилизации правительством огромного репрессивного аппарата, забастовка не имела успеха. Власти подвергли репрессиям множество ее участников. Сотни тысяч стали жертвой локаута.

Невзирая на эти репрессии, передовые рабочие Франции оставались верны коммунистическому знамени. При наличии единства левые силы еще могли обуздать внутреннюю реакцию. Однако французская социалистическая партия, за которой в тот момент шли значительные слои трудящихся, предала народный фронт. Внутри этой партии разгорелась борьба между различными течениями, главным образом по вопросам внешней политики и отношений с компартией. На чрезвычайном съезде социалистической партии в Монруже (декабрь 1938 г.) произошло острое столкновение между двумя группами; одну из них возглавлял генеральный секретарь партии Фор, другую — ее лидер Блюм. Фор представил на рассмотрение съезда резолюцию, одобрявшую мюнхенское соглашение. Блюм, учитывая мнение пролетарской части социалистической партии, внес проект резолюции, выражавшей недовольство капитулянтской политикой кабинета министров Даладье и содержавшей требование создать правительство, которое будет «защищать демократию». За резолюцию Блюма было подано большинство голосов делегатов съезда социалистической партии.

Однако уже на очередном съезде в мае 1939 г. в Нанте Блюм, по существу, согласился с Фором. Сторонники Фора, считавшие, что «важнее всего мир», объединились в «пацифистскую» фракцию и одержали победу. В отчете Фора о деятельности партийного руководства всячески оправдывалось мюнхенское соглашение. Не сказав ни слова о росте фашистской опасности для Франции и угрозе миру со стороны Германии, он сосредоточил основное внимание на требовании созыва международной конференции, на которой, по его мнению, демократические государства должны пойти на уступки фашистским агрессорам. Эта резолюция, как и резолюция, запрещавшая членам социалистической партии работать в организациях, связанных с Французской компартией, получила большинство голосов.

Ослепленное антикоммунизмом, правое руководство социалистической партии нанесло этим серьезный удар по единству действий рабочего класса и помешало организовать достаточно мощное сопротивление мюнхенцам и «умиротворителям».

Подавление сопротивления республиканской Испании, захват гитлеровской Германией Чехословакии и выдвижение ею территориальных претензий к Польше рассеяли порожденные Мюнхеном иллюзии о возможности соглашения с агрессором. В этой тревожной и сложной обстановке наиболее дальновидные деятели Франции выдвигали конкретные предложения по укреплению мобилизационной готовности страны. Так, в марте 1939 г. французский посол в Германии Кулондр в письме министру иностранных дел Боннэ рекомендовал «безотлагательно мобилизовать все усилия нации на самое широкое и скорейшее развитие и укрепление военной мощи страны и, в частности, на создание мощной авиации», а также, «сохраняя как можно большую секретность», немедленно приступить «к мобилизации промышленности страны». Следует отметить, что против соглашения с гитлеровской Германией выступили даже отдельные представители монополистического капитала. Директор «Комптуар сидерюржик» П. Пюше критиковал мюнхенское соглашение. Вслед за Шнейдером, который боялся потерять завод Шкода в Чехословакии и АРБЕД в Люксембурге, некоторые видные французские промышленники начали поддерживать программу перевооружения страны. Ряд крупных банков Франции стали финансировать газету А. Кериллиса «Эпок», стоявшую на патриотических позициях.

В такой обстановке правительство Даладье было вынуждено предпринять некоторые меры по укреплению обороноспособности Франции. В январе 1938 г. был создан специальный комитет, которому поручалось обеспечение «развертывания военного производства». В соответствии с законом «об организации в военное время», принятым в июле того же года, создается «военный совет по делам войны», в который вошли начальники штабов трех видов вооруженных сил.

Принимались меры и по укреплению внешнеполитических позиций Франции. 21 — 24 марта президент Лебрен и Бонна находились в Англии с официальным визитом, в ходе которого была достигнута договоренность об усилении связей между двумя странами.

По мере нарастания угрозы второй мировой войны судьба Франции все больше зависела от ее отношений с Советским Союзом. Формально Советский Союз и Франция были связаны договором о взаимопомощи, заключенным в мае 1935 г. Но Мюнхен перечеркнул этот договор. Захват Чехословакии и появление угрозы нападения фашистской Германии на Польшу отрезвили некоторых французских политических и военных деятелей. Они стали высказываться за укрепление отношений с Советским Союзом. Так, полпред СССР во Франции сообщил 24 апреля 1939 г. о «повышенном интересе к нам (представителям СССР. — Ред.) со стороны военных. Военные, чего раньше не было, ищут сейчас встреч со мной». В советское посольство прибыл начальник генерального штаба французской армии генерал Гамелен, который прямо заявил в беседе с полпредом 8 апреля, что, по его мнению, «наступил момент сплотить все силы, способные и готовые бороться с агрессией».

Стремление к упрочению связей с СССР привело к активизации всех прогрессивных сил страны. Конкретную программу усиления обороноспособности Франции выдвинул пленум ЦК ФКП 19 мая 1939 г. Коммунисты требовали создать подлинное правительство национальной обороны, которое осуществило бы важнейшие пункты программы народного фронта, прежде всего в области независимой внешней политики и социальных преобразований, и приняло бы меры по укреплению республиканского духа в армии, развертыванию строительства оборонительных сооружений, обезвреживанию предателей, капитулянтов и фашистских шпионов. Однако, подчеркнул выступивший на пленуме М. Торез, «тяжесть связанных с этим жертв» необходимо возложить «в первую очередь на богатых». Такое правительство, продолжал он, должно опираться на рабочий класс. В этом случае трудящиеся сознательно пойдут «на жертвы, которых требует защита страны и мира», ибо они считают «необходимым усиление обороноспособности Франции и продиктованное обстоятельствами массовое производство вооружения» Однако правительство Даладье пошло по другому пути. 18 апреля 1939 г. оно опубликовало новую серию декретов, означавших наступление на экономические и социальные права трудящихся. Социальное законодательство было отброшено во Франции фактически на целое столетие назад.

Реакционная политика правительства Даладье в отношении трудящихся способствовала активизации капитулянтских сил, которые стремились подтолкнуть германскую агрессию на Восток. Не случайно во французской правой печати совершенно открыто обсуждалась проблема создания «немецкой Украины». 25 июля 1939 г. полпред СССР во Франции телеграфировал в Москву о том, что «громко провозглашающийся лозунг борьбы с германским шпионажем и коррупцией начинает здесь превращаться в борьбу с коммунистической партией и с «агентами Москвы». Это не усиливает доверия к искренности желания сотрудничать с нами».

Спекулируя на страхе буржуазии перед народом, мюнхенские круги сумели навязать свою линию. Они настояли на том, чтобы военную миссию Франции на переговорах в Москве летом 1939 г. возглавили не столь ответственные лица, как того требовала обстановка, и чтобы полномочия миссии не давали ей юридического права для подписания конвенции. Именно они затягивали ход переговоров, а когда в августе 1939 г. Советский Союз был вынужден заключить с гитлеровской Германией пакт о ненападении, развязали яростную антисоветскую и антикоммунистическую кампанию.

Одним из первых шагов правительства Даладье после заключения советско-германского пакта о ненападении явилось запрещение изданий Французской компартии. После обысков в коммунистических организациях и запрещения публичных собраний в департаменте Сена Французская компартия фактически лишилась возможности вести свою пропагандистскую работу.

Так находившиеся у власти мюнхенцы разоружили Францию перед лицом гитлеровской агрессии и подготовили сокрушительное поражение страны.

США

Соединенные Штаты Америки не входили ни в одну из группировок держав, сложившихся к началу второй мировой войны, но политические и экономические интересы и связи влекли их к англо-французской группировке. Наряду с этим в руководящих сферах США было немало сторонников сближения Англии и Франции с Германией и Италией. Бывший американский президент Г. Гувер откровенно говорил в конце октября 1938 г.: «Я убежден, что ни Германия, ни другие фашистские страны не хотят воевать против западных демократий, при условии, что последние не будут препятствовать продвижению фашизма на Восток».

В начале 1939 г. на Западе широко распространилось убеждение, что поход держав оси против Советского Союза не за горами и начнется не позднее весны. Под таким углом зрения в Вашингтоне анализировались все факты, свидетельствовавшие об экспансионистских намерениях гитлеровцев на Востоке. Поэтому, когда в первой декаде марта Ф. Рузвельт получил сообщения от своих дипломатических представителей в Европе о том, что «14 марта он (Гитлер. — Ред.) захватит Чехословакию, а летом поставит под контроль оставшуюся часть Центральной и Восточной Европы» {1234}, это не встревожило руководителей Соединенных Штатов Америки. 15 марта 1939 г. Германия ликвидировала независимость оставшейся части Чехословакии, но и тогда Рузвельт, по словам официальных американских историков, «не особенно обеспокоился этим… Он был убежден, что Гитлер приступает к выполнению своей восточной программы. Президент полагал, что любые экономические мероприятия или иные меры воздействия могут затруднить ее осуществление».

Однако захват Германией Чехословакии вызвал взрыв возмущения во всем мире. В глазах общественного мнения мюнхенская политика «лежала в руинах». И хотя правительства Чемберлена и Даладье еще не утратили надежд на сговор с Германией, новые агрессивные действия нацистского руководства породили недоверие к нему многих влиятельных представителей правящих кругов и в Англии, и во Франции, и в США. В сложившейся обстановке Рузвельт предпринял серьезные усилия, чтобы не допустить дальнейшего осложнения отношений Запада с фашистскими державами: 1 апреля США признают де-юре Франко; 15 апреля президент обратился к Гитлеру и Муссолини с просьбой дать заверение, что они не нападут на 31 перечисленное им государство. Но Гданьск (Данциг), избранный Германией в качестве повода для враждебной кампании в отношении Польши, был пропущен в списке, а главное — Советский Союз именовался в послании «Россией» (понятие, естественно, не адекватное). Значение этой семантической тонкости станет понятным, если учесть, что на Западе господствовало убеждение: гитлеровцы начнут поход на Восток с захвата Украины. Обращение Рузвельта независимо от его намерений объективно имело только те последствия, что в Берлине и Риме лишний раз убедились в нежелании США занять решительную позицию в отношении агрессоров. От фашистских диктаторов последовал вызывающий ответ.

Несмотря на все усилия мюнхенцев, не прекративших своих попыток сговориться с Германией, реалистически мыслившие деятели Запада не могли не видеть, что державы оси создали угрозу и их собственным странам. В Вашингтоне понимали, что Германия рано или поздно неизбежно станет вооруженным противником и Соединенных Штатов Америки. В основе политики Рузвельта, поддерживавшего англо-французскую дипломатию, лежало стремление отвести угрозу от США. Дальнейшее отступление перед Германией и ее союзниками было чревато серьезными последствиями для самих США. Война в Европе отвечала бы их традиционной стратегии — пусть Англия и Франция ведут боевые действия и за своего заокеанского союзника. Кроме того, американские правящие круги были убеждены в том, что война между странами оси и западными державами неизбежно втянет в свою орбиту и Советский Союз.

Крупные американские монополии были прямо заинтересованы в военной конъюнктуре. Уже в середине 30-х годов число корпораций в США превысило 530 тыс. Но решающая роль принадлежала сравнительно небольшой горстке монополистов — перед второй мировой войной 10 тыс. человек (0,008 процента населения) владели четвертью, а 75 тыс. человек (0,06 процента населения) — половиной всех акций корпораций США . В экономическом отношении США являлись главной страной капитализма. Занимая 7,1 процента всей территории и насчитывая 6,5 процента населения капиталистического мира, Соединенные Штаты Америки в 1937 г. произвели 41,4 процента всей его промышленной продукции. В предвоенные годы они давали около половины продукции машиностроения капиталистических стран, свыше трети добычи каменного угля, более двух третей добычи нефти, свыше двух пятых производства чугуна и стали, обладали почти двумя пятыми установленной мощности электростанций и вырабатывали около 40 процентов электроэнергии. За последние три года перед началом второй мировой войны США давали в среднем треть сбора в капиталистическом мире четырех важнейших зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и овса) и свыше половины сбора хлопка. В Соединенных Штатах Америки было сосредоточено около трети всей железнодорожной сети капиталистического мира и свыше двух третей автомобильного парка. В США находилось свыше 62 процентов общей суммы монетных золотых запасов капиталистического мира (на конец августа 1939 г. — 28 млрд. 483 млн. долларов).

В то же время обнаружилось, что «новый курс», проводимый правительством Рузвельта, так и не разрешил социально-экономических проблем страны: недогрузка предприятий, составлявшая в 1929 г. 19 процентов всех производственных мощностей, увеличилась к 1939 г. до 33 процентов; по официальным данным, количество безработных в течение 1939 г. составляло в среднем 9,5 млн. человек. В избытке оказались три «М» — men (люди), machines (машины) и money (капиталы). Американские деловые круги надеялись, что война в Европе обеспечит еще больший приток военных заказов. Это сулило огромные возможности для выведения экономики из затяжной депрессии.

Доверенный советник Рузвельта С. Розенман подчеркивал: «Я не знаю, какую дорогу избрал бы Рузвельт в 1939 г., если бы события не приковали его внимание к международным делам. Но я знаю, что он был разочарован в проведении дальнейших реформ». Другой сторонник «нового курса» — Р. Тагуэлл отмечал: «В 1939 г. правительство не могло добиться никаких успехов… Впереди лежало открытое море до того дня, когда в Польшу вторгнется Гитлер. Туман мог развеять только могучий ветер войны. Любые иные меры, которые были во власти Франклина (Рузвельта. — Ред.), не принесли бы никаких результатов».

Поэтому, отказавшись от дальнейших преобразований «нового курса», которые являлись главным источником внутриполитических раздоров, «Рузвельт приступил к объединению консерваторов и либералов вокруг программы подготовки страны к встрече с опасностями, грозящими ей на международной арене».

В послании конгрессу от 28 января 1938 г. Рузвельт заявил: «Наша национальная оборона не отвечает задачам обеспечения государственной безопасности и требует укрепления». С этого времени началось перевооружение Соединенных Штатов. Первоначально главный упор делался на укрепление морской мощи. После захвата Германией Австрии и Су-детской области конгресс 14 ноября 1938 г. принял новую программу перевооружения, по которой большая часть средств выделялась на развитие ВВС: на производство 10 тыс. самолетов ассигновывалось 500 млн. долларов. Главное внимание уделялось созданию прочной экономической базы, подготовке к переводу ее на военные рельсы, накоплению запасов промышленного сырья.

США были почти полностью обеспечены основными видами стратегического сырья за счет внутренних ресурсов, а дефицитные (марганец, хром, олово, никель, вольфрам, бокситы и каучук) в больших количествах закупались за границей. Созданные в стране запасы могли обеспечить промышленность в течение нескольких месяцев. В середине 1939 г. конгресс принял «Акт о стратегических сырьевых материалах». Тогда же совет вооружений армии и флота и другие организации, занимавшиеся планированием мобилизации ресурсов страны и созданием военных запасов на случай войны, были переданы в непосредственное подчинение канцелярии президента.

К началу войны выполнением внутренних и иностранных военных заказов занимались 9515 промышленных предприятий, 536 заводов и фабрик были готовы к приему таких заказов при первой необходимости. Кроме того, в случае широкого конфликта предусматривалось загрузить военными заказами еще и многие десятки тысяч других, более мелких предприятий. На день объявления мобилизации программой перевооружения предусматривалось обеспечить оружием, снаряжением и боевой техникой вооруженные силы численностью 1 млн. человек. Крупные стальные и авиационные компании приступили к планированию строительства новых заводов. 9 августа 1939 г. был создан совет военных ресурсов во главе с Э. Стеттиниусом, младшим директором стальной корпорации США. Через три недели развернул свою деятельность совет национальной обороны, одной из обязанностей которого являлось осуществление контроля за мобилизацией экономических ресурсов Соединенных Штатов Америки.

Военные ассигнования США в 1939 г. увеличились по сравнению с 1938 г. почти на 55 процентов. С 1936 по 1939 г. ассигнования конгресса на военные нужды возросли с 924 млн. долларов до 1 631 млн.

Ежегодно около 7 млн. долларов отводилось на научно-исследовательскую работу и разработку новой техники. Руководство военно-научными учреждениями осуществлялось правительственным консультативным комитетом по аэронавтике, исследовательским комитетом национальной обороны, комитетом медицинских исследований и другими органами, подчиненными непосредственно президенту. Комитет национальной обороны имел 19 отделов, каждый из них занимался разработкой одного вида оружия или техники: ракет, радаров, приборов управления огнем и т. д..

Все эти предварительные меры отнюдь не имели в виду срочного участия США в боевых действиях за океанами, а преследовали цель подготовить страну к вступлению в войну впоследствии.

К концу 30-х годов принятый в свое время конгрессом США закон о нейтралитете стал в определенной мере связывать свободу действий правительства, ибо усиливал позиции английской и французской реакции, ратовавшей за дальнейшие уступки агрессорам. 19 мая 1939 г. Рузвельт разъяснил лидерам конгресса, что закон о нейтралитете в случае войны в Европе сделает более вероятной победу держав, враждебных США. Президент и государственный секретарь предложили внести к закону поправку, отменявшую обязательное введение эмбарго на вывоз вооружения и военных материалов в воюющие страны. Несмотря на значительные усилия администрации, конгресс не принял этого предложения. Провал попытки изменить закон о нейтралитете Рузвельт оценил как «стимул к войне» в Европе.

«Я… уверен, что если бы эмбарго на оружие, — вспоминал К. Хэлл, — было отменено в мае, июне или даже в июле 1939 г., то он (Гитлер. — Ред.) непременно принял бы этот фактор к сведению. Я также уверен, что срыв отмены эмбарго поощрил его выступить, принимая также во внимание заверение Риббентропа в том, что Англия и Франция не придут на помощь Польше и что даже если они попытаются что-либо сделать, то не смогут предпринять что-либо эффективное, так как будут лишены материальной помощи со стороны Америки».