Для изучения пейзажных картин необходимо предварительно вернуться к рассмотренным выше положениям и, систематизировав, представить их в виде следующих тезисов:

• пространственная структура парка складывается из определенных территориальных единиц, классифицируемых по формам рельефа, типам пространственной структуры и составу насаждений;

• в такой интерпретации пространственная структура парка определенным образом соотносится с географическим ландшафтоведением и лесоведением;

• каждый парковый объект представляет собой единую композицию, состоящую из своих территориальных единиц — ландшафтных районов, границы которых выделяются не просто по сходству пространственных характеристик и физиономических признаков, но и по композиционному замыслу и художественному образу;

• ландшафтные районы, в свою очередь, составляют серию парковых картин.

Понятия «парковая картина», «пейзажная картина» и «пейзаж» в современной терминологии ландшафтного искусства можно считать синонимами.

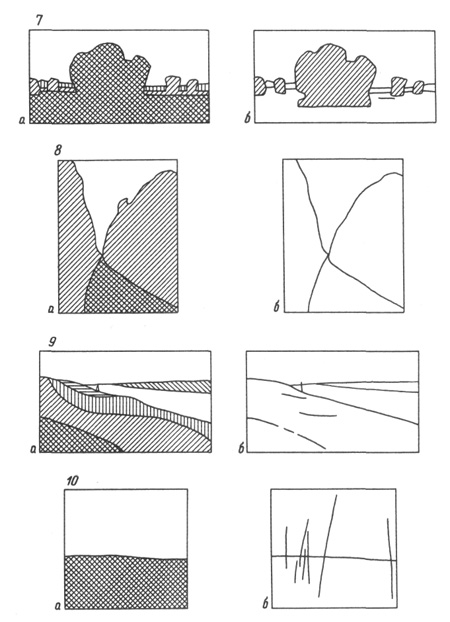

Пейзажная картина — пейзаж — часть пространства парка, визуально выделенная из общего паркового пространства, условно заключенная в «раму», ограничивающую поле видения, и имеющая определенное композиционное построение. В отличие от картин в пейзажной живописи, парковая пейзажная картина имеет трехмерное пространство и может восприниматься с разных точек. Она занимает определенное пространство внутри паркового ландшафта, ограниченное определенными пределами и условиями видимости. Часто парковая картина включает в свою композицию элементы других ландшафтных районов и тем самым является средством организации единства композиции парка.

Вместе с терминами «пейзаж» и «пейзажная картина» часто употребляются термины «вид» и «кадр».

Вид — внешность, состояние, облик, местность, видимая глазом, или ее изображение. Вид — это то, что человек видит, что попадает в поле его зрения.

Понятие «видовой кадр», или «кадр», появилось с рождением фотографии и кинематографа. Оценка воспринимаемых видов стала проводиться с позиций возможностей кадрирования. Границы кадра как рамки картины концентрируют внимание на самом виде, отделяя один кадр от другого. Фотографическое изображение пейзажа становится фотокартиной. И в этом смысле понятия «кадр» и «картина» совпадают. Однако пространственно-оптические возможности фотокадра более ограничены, поэтому в ряде случаев он является только частью картины.

|

|

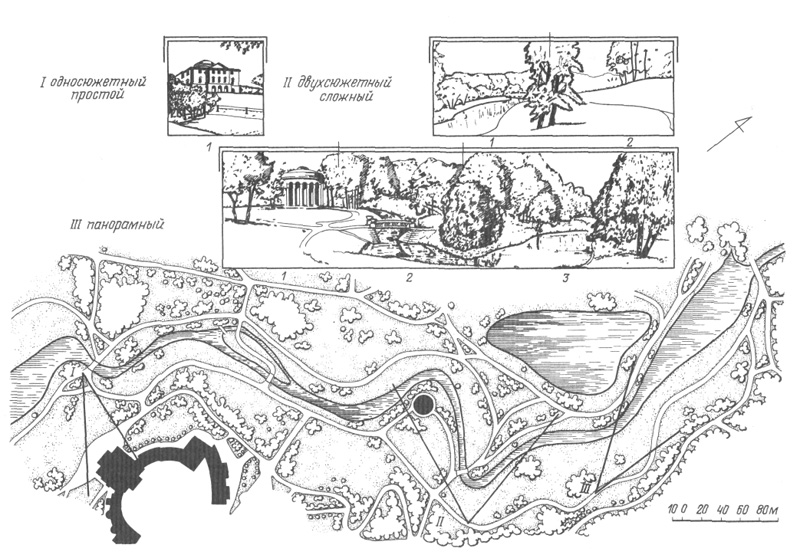

| Восприятие предметов и картин парка: 1 — вертикальный угол 30—45°, горизонтальный — 5—30°, 2 — вертикальный — 16—25°, горизонтальный — 30 — 50°, 3 — вертикальный — 5—7°, горизонтальный — 53—60° | Типы пейзажей по восприятию: А — простой односюжетный пейзаж (мостик в обрамлении деревьев); Б — сложный двухсюжетный пейзаж: 1 — дорога, 2 — озеро; В — панорамный пейзаж: 1 — старое дерево, 2 — деревья и водоем, 3 — дорога |

|

|

| Типы пейзажей по восприятию: 1 — односюжетный простой, 2 — двухсюжетный сложный, 3 — панорамный |

Теория композиции в живописи, разработанная в середине XX в., позволила установить общие закономерности в построении композиции пейзажей изображенных и натурных, а также обосновать единство принципов и средств композиции произведений живописи и пейзажей садов и парков.

Композиция в произведениях живописи строится в зависимости от определяющих ее факторов. По определению Н. Волкова, ими являются: 1) композиционный узел картины, т. е. тот центр, где размещены основные предметы изображения (узел картины не обязательно будет находиться в центре картины); 2) расчлененность поля зрения, обеспечивающая отделение важных элементов картины друг от друга; 3) целостность поля картины, обеспеченная связью второстепенных элементов картины с главным композиционным узлом.

Эти факторы играют одинаковую роль как в композиции произведений пейзажной живописи, так и в восприятии пейзажа в пространстве.

В ландшафтном искусстве композиционным узлом картины может быть древесная группа или одиноко стоящее дерево (солитер), плоскость газона, яркое пятно цветника, водная гладь пруда, водопад, ручей, архитектурные сооружения и др. Расчлененность поля зрения картины, так же как и ее целостность, определяется всеми этими элементами, однако ведущее место здесь занимают насаждения в виде групп, куртин, массивов. Успешное решение задач по формированию картин в парковом пространстве зависит от того, насколько их восприятие доступно глазу.

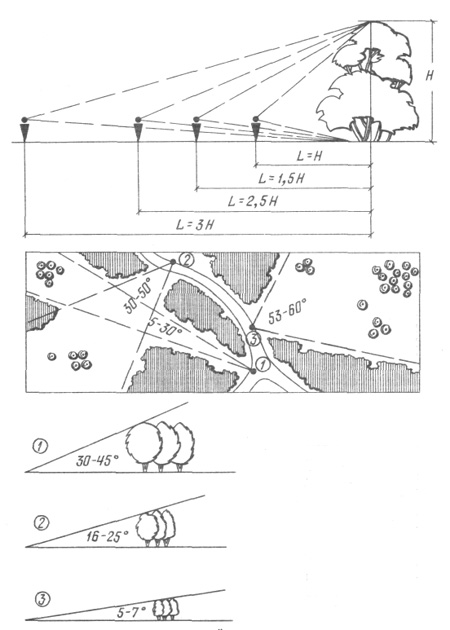

Восприятие человеком пространства определяется горизонтальным и вертикальным углами восприятия. А. Кищук классифицирует пейзажи, зрительно воспринимаемые в пространстве, на три типа: простые, сложные и панорамные. В качестве исходного измерителя воспринимаемого пейзажа взят горизонтальный угол 28°.

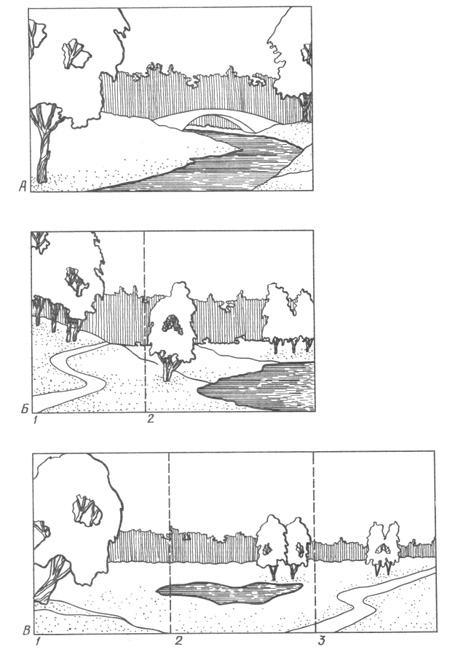

Так, если в поле зрения находится односюжетная пейзажная картина (как правило, это картина с одним композиционным узлом), то ее относят к типу простых пейзажей, если двух- и трехсюжетная — к типу сложных. Пейзажная картина сложного типа компонуется из 2 или 3 простых картин с разными сюжетами, но объединенных одним замыслом и образующих единое целое.

Например, вид на Храм дружбы, открывающийся от Старой Сильвии, представляет собой сложную трех-сюжетную пейзажную картину, состоящую из 3 простых: 1) Храм дружбы; 2) мостик Росси; 3) р. Славянка с дорожкой вдоль ее берега. Изображение простого и сложного пейзажей умещается в одном фотокадре или на одном листе бумаги (как условном эквиваленте угла 28°).

Третий тип пейзажа — панорамный. Для охвата такой картины во всю ее ширину необходимо повернуть голову, т. е. увеличить угол ее восприятия. Панорамный пейзаж образуют несколько простых или сложных пейзажей, взаимоувязанных композиционно, объединенных общим замыслом, с более или менее одинаковым сюжетом. Он представляет собой как бы развернутую картину, встречающуюся только в открытых пространствах. Изображение панорамы можно получить серией рисунков или фотокадров, сделанных с одной точки.

Размеры пейзажных картин определяются следующими параметрами:

L — расстояние от наблюдателя до картины. Учитывая глубину воспринимаемого пространства, проектировщик может определить расстояние либо до композиционного центра картины (ее фокуса восприятия), либо до переднего плана, реже — до заднего (ее фона);

B — ширина картины. Определяется боковыми объектами, ограничивающими поле видения и являющимися рамой или кулисами картины, а также углом обзора. Линия, определяющая ширину картины, как правило, проходит через ее узловые элементы или вдоль переднего плана;

а — горизонтальный угол восприятия пейзажа. Колеблется в пределах от 15 до 60°. Оптимальным считается 23—28°. В панорамных картинах угол обзора в среднем составляет 80—120°, но может увеличиваться и до 360° (круговая панорама);

H — высота картины. Определяется высотой элементов картины с учетом включения в ее композицию неба и плоскости земли (с газоном, цветником, покрытием) или водного зеркала. Высота картины регулируется вертикальным углом восприятия.

Глубина картины определяется и расстоянием (от наблюдателя до фона) и объемными элементами.

Характер картины определяется ее шириной, глубиной и высотой. В ряде случаев доминирующая роль принадлежит одному из трех параметров.

По их соотношению пейзажные картины парковых объектов подразделяются на большие, средние и малые.

Используя эти данные, можно определить расстояние между обрамляющими элементами (кулисами) и до композиционного центра (фокуса восприятия) пейзажной картины.

Для пейзажных картин, в которых основными компонентами являются древесно-кустарниковые группы, эти параметры определяются пределами художественного влияния группы и характеризуются следующим образом:

большие картины L = 10Н; а = 5—15°; В= 100:300 м;

средние картины L = до ЗН; а = 16—20°; В = 50:100 м;

малые картины L = 1—2Н; а = 27—45°; В = 10:50 м.

Иногда малую картину с небольшой шириной, но глубокой перспективой называют «виста». (Здесь перспектива понимается как синоним глубины парковой картины.)

Для хорошего обзора отдельного дерева, древесно-кустарниковой группы или другого вертикального элемента картины расстояние до него должно быть не менее двойной, а лучше тройной высоты вертикального элемента картины. Так, при средней высоте группы, равной 20 м, это расстояние должно быть минимум 40 — 60 м, а с учетом включения переднего плана и неба — 80—100 м. Расстояние между группами, являющимися элементами пейзажной картины, должно быть не менее двойного диаметра проекции их крон.

При формировании пейзажей необходимо учитывать, что трехмерное пространство парка обусловливает «перемещение» элементов картин, воспринимаемых при движении по маршруту. Это так называемая динамика пейзажных картин. Воспринимаемые с одной точки группы, образующие кулисы и фокус восприятия, или центр картины, при восприятии с другой точки могут поменяться ролями.

Парковые картины разделяются по глубине перспектив: короткие — до 50 м, средние — до 100 и далекие — свыше 100 м; по их направлению — прямые, изогнутые, веерные (веерная перспектива строится на характере показа ряда картин с одной видовой площадки, путем расчленения открытого пространства кулисами из деревьев, кустарников, сооружений и пр.).

Эти виды парковых картин имеют общие композиционные черты или признаки и в то же время свои особенности как в построении (или структуре), так и восприятии.

Парковые перспективы территориально разделяются на собственные, внутрипарковые и заимствованные, направленные из парка на окружающие ландшафты («на реку, море, лес и др.). Последние входят в парковый ансамбль, визуально увеличивая площадь парка, обогащая впечатлениями зрителя. Например, Екатерининский парк в Пушкине, Тростянецкий парк на Украине, Шуваловский парк в Ленинграде и Архангельское в Подмосковье.

Вся парковая территория пронизана перспективами, каждая из которых имеет ограниченный вид, направленный в сторону завершающей детали картины. Например, вход в детский парк завершается в конце аллеи фигурой Гулливера, выполненной из мозаики.

Длинная поляна (500X40 м) в Ломоносове, обрамленная пихтами, завершается легким и изящным парковым павильоном Катальной горки.

Перспектива может быть визуальной осью плана, его доминантой, например центральная перспектива в Стрельне (500 м) с видом на Финский залив или в Архангельском (240 м) с далеким видом на долину Москвы-реки и обратным видом на дворец. Любая перспектива имеет точку обзора, промежуточное пространство и завершение.

Таким образом, мы выяснили факторы, определяющие композицию пейзажной картины, ее пространственные параметры и их размеры. Остается решить вопрос композиционной структуры. Для этого необходимо рассмотреть композиционную структуру картин в пейзажной живописи.

|

|

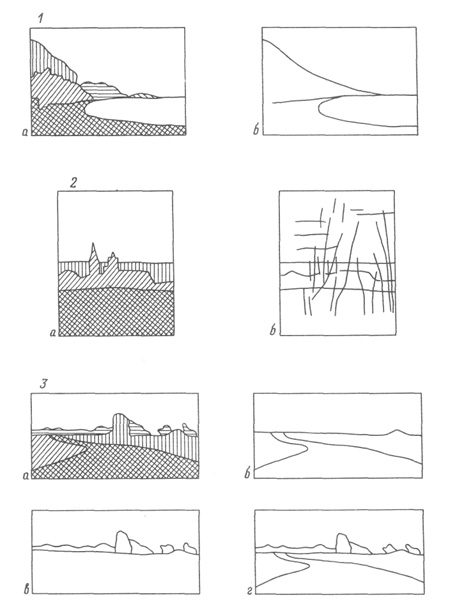

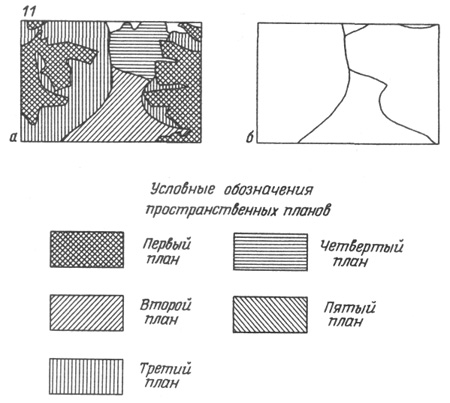

| Анализ изображения пейзажа: 1 — С. Щедрин «Большая гавань в Соренто», 2 — А. Саврасов «Грачи прилетели», 3 — Ф. Васильев «Оттепель»; 4 — И. Шишкин «Среди долины ровныя…», 5 — И. Шишкин «Святой ключ», 6 — И. Шишкин «В окрестностях Москвы»; 7 — А. Куинджи «Дубы», 8 — В. Левитан «Осенний день, Сокольники», 9 — В. Левитан «Вечер. Золотой плес», 10 — К. Сомов «Весенний пейзаж»; 11 — Р. Рылов «Лесная река», а — пространственные планы, 6 — схема композиции, в — схема другой композиции, г — общая схема композиции | |

|

|

Изучение большого количества изображений пейзажей позволило А. Кищук сделать интересные выводы.

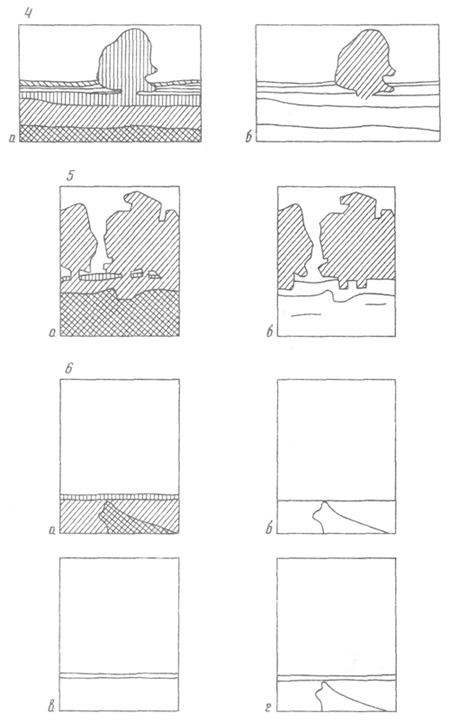

Прежде всего оказалось, что все разнообразие пейзажей (в живописи и рисунке) строится по определенным композиционным схемам, своего рода моделям. Всего было выявлено 17 таких схем-моделей.

Основными средствами построения пейзажа на картинной плоскости являются: ритм, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, масштабность, пропорциональность, пространство. При этом пространство в композиции играет главную роль: оно является основным фактором образования структуры композиции.

|

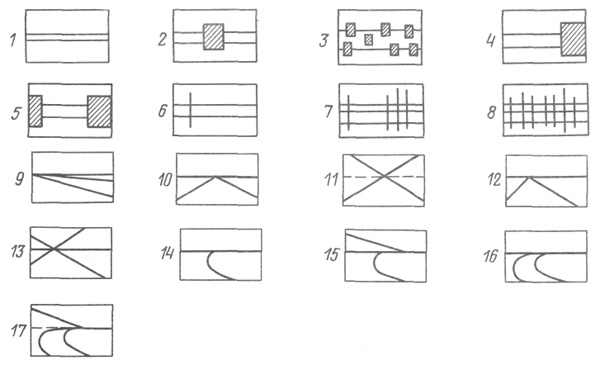

| Схемы типов композиций пейзажей: 1 — схема горизонтальных пространственных планов, 2 — горизонтальных пространственных планов и центральной плоскости; 3 — горизонтальных пространственных планов и ритма контрастных плоскостей, 4 — горизонтальных пространственных планов и плоскости кулисы, 5 — горизонтальных пространственных планов и 2 плоскостей кулис, 6 — горизонтальных пространственных планов и вертикальной линии, 7 — горизонтальных пространственных планов и 2 кулис из вертикальных линий, 8 — горизонтальных пространственных планов и вертикальных линий, 9 — пространственных планов диагонального направления, 10 — треугольного хода в глубину к точке схода в центре картины, 11 — треугольных ходов в глубину к точке схода в центре картины, 12 — треугольного хода в глубину к точке схода, находящейся у края картины, 13 — треугольных ходов в глубину, точка схода которых находится у края картины, 14 — хода в глубину дугообразного направления, 15 — хода в глубину дугообразного и треугольного направлений, 16 — ходов в глубину дугообразного направления, 17 — несколько ходов в глубину дугообразного и треугольного направлений |

Схемы-модели передают структуру только простых композиций. В зависимости от направления пространственных планов они могут быть статическими или динамическими.

Статический тип простых композиций включает группу пейзажей и представлен 8 схемами. Пространственные планы в них размещаются горизонтально. Вертикальные элементы пейзажа — отдельные деревья, группы из деревьев и кустарников и др.— активно участвуют в композиции картины. (На схемах пространственные планы условно показаны горизонтальными линиями, вертикальные элементы — в виде линий и плоскостей.) Размещение вертикальных элементов в пространственных планах определяет особенности каждого пейзажа этой группы.

К динамическому типу простых композиций относятся 3 группы схем. Основу построения композиции в них составляют только пространственные планы, представляющие собой различные варианты треугольных и овальных ходов в глубину (дороги, отроги, горы, береговая линия и др.).

Первая группа динамического типа простых композиций выражена одной схемой. Особенность ее состоит в том, что пространственные планы, устремляясь к линии горизонта, имеют точку схода за пределами картинного поля. Вторая и третья гдуппы этого типа композиции состоят каждая из 4 схем. Во второй группе пространственные планы (ходы в глубину) сходятся на линии горизонта в центре или в пределах изображения пейзажа. В 2 схемах третьей группы пространственные планы выражены ходами в глубину овальной формы, а в других к ним присоединяются еще ходы в глубину треугольной формы, размещающиеся в плоскости картины выше линии горизонта.

Путем соединения нескольких простых схем в одной картине образуются сложные по структуре композиции 2, 3, 4-схемные (в среднем до 5). При этом вертикальные элементы в динамических пейзажах подчиняются общему направлению пространственных планов.

При сопоставлении композиций натурных парковых пейзажей с изображенными обнаружились общие закономерности их построения: 1) цельность; 2) выявление главного и второстепенного элементов; 3) ограниченность элементов композиции; 4) структурность.

Вместе с тем парковые пейзажи имеют свои особенности, связанные с закономерностями восприятия человеком пространства, его трехмерностью, обусловленные прежде всего пространственной организацией парка, наличием простых, сложных и панорамных типов пейзажей и связанных с ними размерами парковых картин (малые, средние, большие). Кроме того, на композиции парковых пейзажей влияют возможность их широкого обзора и отсутствие в натуре четких рамок картинного поля. Предложенная классификация позволяет систематизировать процесс учета и анализа пейзажных картин на основе их пространственных особенностей как существующих (например, для целей реконструкции и восстановления пейзажей в исторических парках), так и заново создаваемых (для новых объектов), и с помощью средств гармонизации (ритма, контраста, нюанса, пропорции) формировать композиционно завершенные и эстетически полноценные пейзажи.

Источник: Ландшафтное искусство. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Агропромиздат, Москва. 1988

Давайте для начала разберемся, что же это такое — композиция? Под этим термином подразумевают расположение цветовых и тональных пятен в формате, органично связанных между собой, для передачи и усиления эмоциональной составляющей произведения.

Композиция в значительной степени зависит от интуиции и зрительной «насмотренности» художника. Она не подчиняется никаким твердым и обязательным правилам. Тем не менее, у меня все равно есть несколько советов для вас, которые помогут сделать ваши пейзажи более гармоничными. Я настоятельно рекомендую вам отточить каждый из этих советов в практике. Для этого вам понадобится планшет XP-PEN и хотя бы 15 минут времени. Следуя этим правилам, мы с вами сможем создать красивые и действительно живописные наброски. Используйте ваше любимое приложение для рисования и текстурные кисти. О цвете пока не думайте, нам важнее расположение объектов, поэтому рекомендую рисовать в черно-белой гамме.

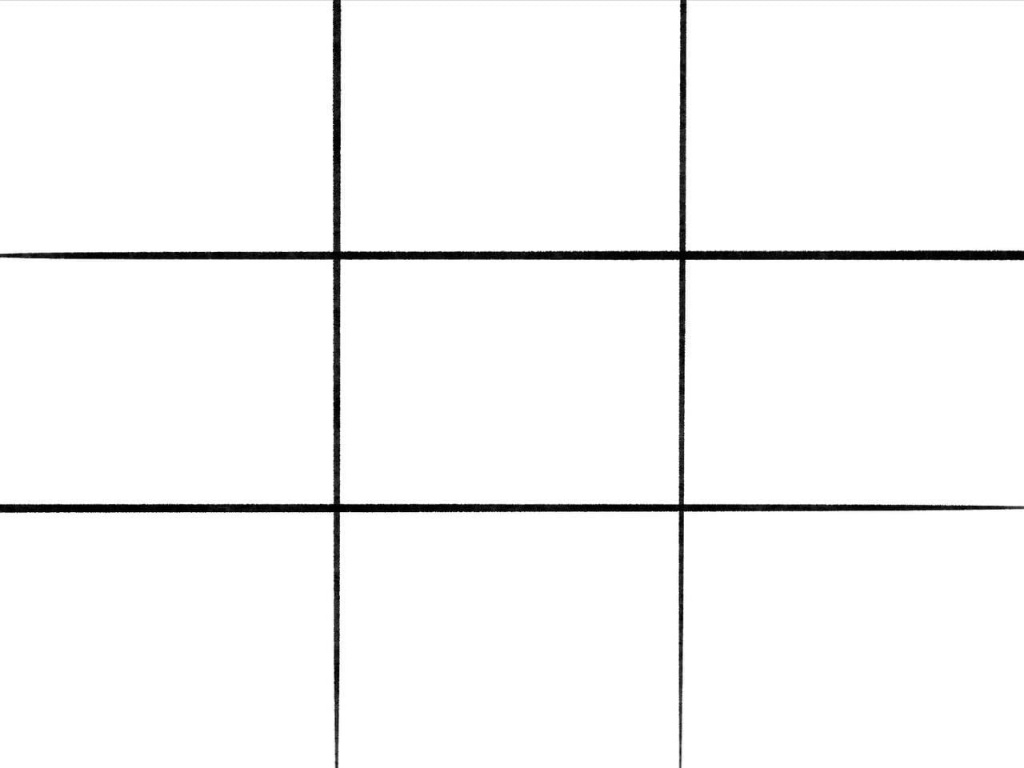

1. Правило третей.

Это правило художники открыли для себя уже очень давно, ещё в Эпоху Ренессанса. Оно заключается в том, чтобы разделить формат двумя горизонтальными и вертикальными линиями на 9 одинаковых частей. Секрет в том, что наиболее интересное расположение для центра композиции будет вовсе не в центральном квадрате, на пересечении линий. Также главные объекты можно располагать непосредственно на полученных линиях. Сравните два пейзажных наброска, которые я выполнила на планшете XP-PEN Deco mini 7.

Правый набросок выполнен по правилу третей, и, думаю, он действительно интереснее и гармоничнее другого.

2. Выделение центра.

Часто объект, являющийся центром композиции в картине, стоит сделать крупнее всех остальных. Таким образом это сразу организует весь холст и задает акцент. Но не стоит располагать объект строго по центру, так картина может получиться слишком скучной.

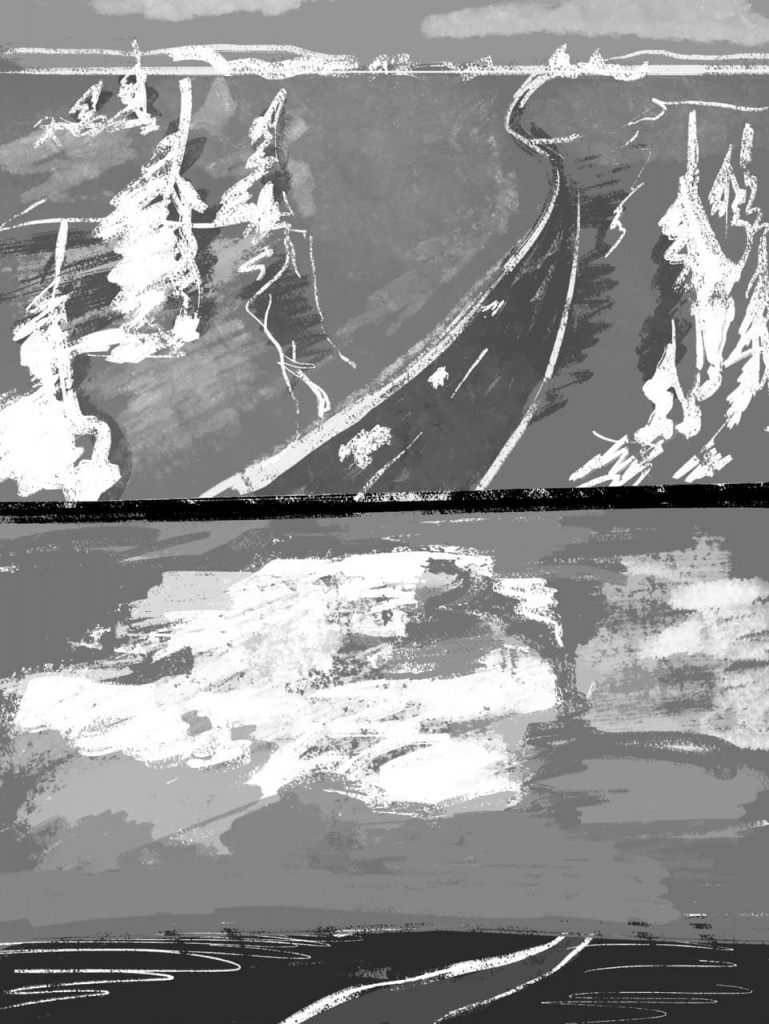

3. Использование более низкого или высокого горизонта.

Если нам нужно сделать акцент на водной глади, кажущейся бескрайней, линию горизонта стоит поднять. А если задача состоит в написании всей красоты закатного неба, то стоит его опустить. Таким образом мы достигнем ещё большей выразительности.

Посмотрите, как на наброске меняется один и тот же пейзаж, в зависимости от того, делаем мы акцент на дорогу или на небо.

Изображение пейзажа действительно дело непростое. Но уверена, эти советы помогут сделать ваши работы лучше! Не забывайте, что все приходит с практикой. Очень советую вам регулярно делать такие короткие наброски, как приведены в примерах. Сделайте подборку пейзажных фотографий, которые вас вдохновляют, и постарайтесь в ограниченное время сделать быструю зарисовку с фото. Это поможет вам понять, насколько удачной выходит композиция и стоит ли работать над ней дальше. Ну а планшеты XP-PEN будут вашими верными помощниками в этом интереснейшем деле!

Автор: Александра Гунар

Другие статьи

25.05.2023

Интерактивный дисплей — устройство, которое может заметно облегчить жизнь фотографа и ретушера. Читайте мнение эксперта.

18.05.2023

Если вам неудобно пользоваться пером из базового комплекта, или оно потеряно или сломано, то можно подобрать другое

12.05.2023

В этой статье вы узнаете, как можно рисунок на бумаге перевести в векторное изображение и дорисовать его в цифре

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Художественная школа»

г. Благовещенск

Доклад

Тема: «Принципы работы над композицией в пейзаже»

Подготовила: преподаватель

МБУДО «ХШ» г. Благовещенск

Кухтина Ольга Александровна

г. Благовещенск

май 2020 год

Содержание:

1. Введение …………………………………………………………………….3

2. Значение композиции при работе над пейзажем. …………………………3

3. Освоение элементов пейзажа. ……………………………………………..4

4. Значение плановости в пейзаже.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5. Заключение ………………………………………………………………….8

6. Литература.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Введение

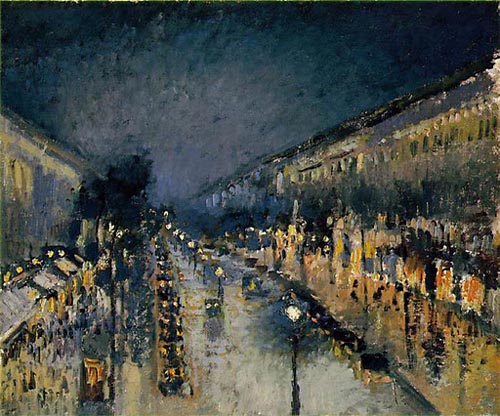

На протяжении всей истории живописи, начиная с самых ранних периодов, и вплоть до сегодняшнего дня, пейзаж выражал чувства художника с некоторыми нюансами и различиями в зависимости от манеры того или иного мастера воспринимать, интерпретировать передавать один и тот же сюжет.

От того, как художник воспринимает открывшийся перед ним пейзаж, и какие чувствительные струны души он затрагивает, будет зависеть создание будущего произведения. Если восприятие будет цветным, то художник создаст картину в красках. Если же сосредоточенным по форме, то есть направленным на гармонию структуры, объема и пространства, то тогда для выражения своих чувств художник выберет рисунок.

Значение композиции при работе над пейзажем.

Выбор пейзажа может оказаться не таким, уж простым делом, как кажется на первый взгляд. На самом деле, пейзаж не часто открывается перед нами во всей своей красе или, по крайне мере, представляет собой исключительно эстетический интерес.

Имея даже небольшой опыт рисования пейзажа, мы понимаем, что глаз не всегда способен правильно оценить красоту будущего произведения. Например, большой панорамный пейзаж может показаться нам привлекательным и наполненным игрой красок, но при попытке отразить его на бумаге изображение получиться блеклым.

Но может получиться и наоборот. Пейзаж на первый взгляд мало привлекательный, а на бумаге окажется достойным интереса и весьма значительным.

Это не простое явление основывается на зрительном восприятии, психологии и художественном опыте человека.

Если же решение нарисовать пейзаж с натуры принято, перед нами встает проблема выбора композиции.

В живописи композицией называется выбор и размещение на поверхности, то есть на основе рисунка, выразительных элементов и отношений между ними.

Композиция в значительной степени зависит от интуиции и зрительного «образования» художника. Она не подчиняется никаким твердым и обязательным правилам. Однако, изучая художественные произведения и практические исследования, можно вывести определенные принципы и тенденции, которые в наибольшей мере отвечают нашим представлениям о гармонии и восприятии окружающего мира, и в дальнейшем следовать им.

Вот некоторые из принципов, которые чаще всего мы можем использовать:

— стараться не размещать основной объект прямо в центре рисунка;

— чтобы линия горизонта не разделяла рисунок на две части, равные между собой;

— избегать двух равных по контрасту друг с другом частей;

— оставлять немного свободного места вокруг объекта;

— пытаться разбавлять монотонность горизонтальных линий добавлением вертикальных мотивов;

— избегать в пейзаже схождений линий в центре рисунка;

— помнить, что «линии интереса» ведут взгляд наблюдателя вглубь рисунка, а не к боковым краям (см. приложение).

Допустим, мы учли все вышеперечисленные принципы и определились с композиционным строем будущей работы, но все же основной сложностью остается перенесение на плоскую поверхность реального трехмерного пространства, причем сохраняя направление глубины пейзажа.

Огромное значение для создания композиции пейзажа имеет внимательное изучение объекта под разными углами зрения, чтобы точнее воспринять, а затем воспроизвести его наиболее выгодным образом. Поэтому выполняется серия этюдов для предварительного и подробного изучения пейзажа, причем первый из них сделан под выбранным углом зрения.

Однако создание композиции не ограничивается выбором удобного угла зрения, существует ряд и других проблем – таких, как вставка в рисунок одних элементов, изъятие из него других, либо изменение их габаритов и местоположения.

Идет «оттачивание» изображения, то есть выбор размеров рисунка, вертикального или горизонтального формата. Для того чтобы сделать правильный выбор, можно воспользоваться методом «кадрирования» (многие художники для этой цели используют кадр диапозитива).

Мы же на занятиях в художественной школе пользуемся поисковой рамкой. С ее помощью учащимся легче определиться и выбрать необходимый и понравившийся угол природы для изображения. Но, чтобы прийти к этому, необходима большая подготовительная работа.

Освоение элементов пейзажа.

Освоение пейзажа начинается с «личного знакомства» с каждым в отдельности элементом природы.

В художественной школе с так называемой азбукой природы мы начинаем знакомство на пленэре, а также в некоторых учебных постановках. Именно на занятиях учащиеся приучаются кропотливо изучать, многократно прорисовывать разнообразные виды растений.

Возьмем, к примеру, деревья. Они являют собой бесконечное многообразие форм, размеров текстур.

Отдельно стоящее дерево непрерывно меняется с изменением освещения, не говоря уже о влиянии ветра или времени года. Дерево, будь оно все в цвету или увенчано массой листьев, представляет собой великолепный объект для эскиза.

Деревья, как и люди, не похожи друг на друга, и их общие силуэты неодинаковы. Ствол могучего бука с его относительно гладкой корой резко отличается от ствола дуба с сильно текстурованной корой. Береза своими формами ничем не напоминает сосну. При выполнении эскизов деревьев, сплошь покрытых листвой, учащимся вовсе не обязательно прорисовывать всю структуру ветвей, но знание этой структуры позволяет им лучше понять порядок сосредоточения листьев на дереве.

Ведь после того, как учащийся научится видеть в каждой травинке уже хорошо знакомого друга с характерными, своеобразными очертаниями и пластикой, для него не будет больше существовать некой общей зеленой массы.

Основная задача обучения в художественной школе состоит в том, что начинающий художник должен не только изучить как можно подробнее форму, общее строение, пропорциональные отношения внутри изучаемой формы растения, но и научиться на основе принципов перевоплощения передавать конкретную особую пластику каждого растения.

Так как на практике, часто бывает – в работах начинающих художников мы видим абсолютно произвольное написание травинок, деревьев.

Именно передача красоты и выразительности форм отличает понятие пластики от обычного конкретного понятия передачи движения предмета в картине. Неповторимая пластика каждого растения, особый взмах стеблей, красивый поворот или наклон соцветия, красота внутреннего движения, которое заключено в форме растения – это всегда увлекает и вдохновляет художника запечатлеть увиденное.

Художник может трактовать, преобразовывать одну и туже форму так, что она будет в каждом новом прорисованном своем варианте выражать различное настроение изображаемого растения.

Одним из важнейших формообразующих факторов передачи пластики растения в живописи и рисунке является эмоционально – эстетическое переживание художника, так как он, прежде всего, передает эмоции, а форма растения воспринимает свои очертания от запроектированного по замыслу художника переживания.

Понимание пластики растения, его динамики движения приходит к начинающему художнику только через многократную и длительную прорисовку формы данного растения. И здесь огромную роль для изучения растительных форм играют уроки декоративно – прикладного искусства. Ведь наиболее выразительным и ярким примером большой пластической наполненности форм выступают элементы узора декоративно – прикладного искусства хохломской, палехской, федоскинской, жостовской, городецкой росписи, где на основе глубоко изученной формы растения создается живописный образ.

Каждый элемент узора выражает своей формой то единое, общее эмоциональное устремление, которое выстраивается в нерасторжимое пластическое единство, так же как и живописное произведение любого другого жанра.

В композиции всегда необходимо учитывать глубокую пластическую, эмоциональную связь между всеми элементами картины. Поэтому в художественном образовательном процессе для начинающих художников имеет важное значение изучение плоскостных узоров росписи, так как они овладевают основным принципом создания пластического рисунка, то есть приемом сопряжения окружностей разного радиуса.

Хохломская, палехская, федоскинская, жостовская росписи учат и направляют сознание учащихся на осмысление шарообразных форм, сфер, окружностей, радиусов, заложенных в растениях, и многих других элементах природы, поэтому как все эти формы являются не только основой малых элементов росписи, но и сложных композиций в целом (см. приложение).

Изучение плоскостных узоров подготавливает учащихся к созданию пластического рисунка объемных форм предметов в классической живописи.

Таким приемом сопряжения объемных шарообразных форм, составляющих античную систему рисунка, пользовались многие известные художники – Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, П. Рубенс, Э. Делакруа (см. приложение).

Этот период требует в обучении длительного труда, так как именно на примере различных постановок учащиеся анализируют и сравнивают диаметры окружностей составляющих предметов.

Становится довольно понятно, что связь в обучении с занятиями ДПИ и работой над постановкой, дает учащимся большие навыки для успешного освоения пейзажа: навыки рисования кистью, техники и методики исполнения разных видов мазка, точное исполнение мелких деталей в живописной картине любого жанра, изучение секретов компоновки, как отдельных живописных элементов, так и крупных композиций в целом.

В результате успешного освоения приемов росписи:

1. Учащиеся активнее, внимательней и глубже овладевают

различными жанрами живописи.

2. Повышается качество и точность рисунка в живописных

работах учащихся

3. В их работах появляется больше пластики, изысканности

в проработке мелких деталей.

4. Учащиеся лучше понимают обобщенные формы, точнее

чувствуют и передают пластику и пантомимику

изображаемых предметов и пустот между ними.

На примере же учебных постановок, мы приучаем юных художников передавать плановость в работах (конкретное, подробное изображение первого плана, более обобщенное изображение второго плана, размытое – третьего плана), изучаем законы линейной перспективы, световоздушной среды, что не маловажно для освоения пейзажа.

Значение плановости в пейзаже.

Главной задачей в пейзаже является передача предметов в пространстве, а также показ уходящих в глубину элементов.

В пейзаже невозможно прорисовывать с одинаковой детализацией ближние и дальние предметы. По законам перспективы предметы первого плана (почва и элементы растительности на ней) даются в крупном масштабе, с четко

разработанными подробностями. Большие же объекты передаются фрагментарно.

Основное тематическое повествование имеет место на втором плане: здесь крупные объекты передаются целиком и с достаточной четкостью. Изображения третьего плана, менее четкие, даются в сближенных тональных отношениях, так как в воздушной среде теряют резкость очертаний. Воздух не обладает полной прозрачностью и как бы окутывает дали дымкой. Они кажутся неясными, потому что в туманные дни воздух содержит большое количество испарений, а в сухую погоду, особенно в городе, прозрачности воздуха мешают частицы пыли и копоти. Кроме того, теплые воздушные течения в жаркие дни вызывают заметные для глаза колебания воздуха, которые мешают четко видеть дальние предметы.

Темные предметы на дальнем расстоянии кажутся светлее, а светлые – темнее, теряя часть светосилы.

Не маловажное значение в передаче пространства пейзажа имеет свет. Ведь иллюзию глубины в пейзаже создает не только композиция, но и применение цвета. От умения учащихся подчеркивать достоинства цветов и располагать их в работе многое зависит.

Принято считать, что холодные тона отдаляют предметы, а теплые выдвигают их на первый план. И это утверждение служит хорошим фундаментом для передачи глубины в картине.

Для создания пространственной глубины на плоскости применяется несколько методов. Один из них – это тепло — холодность, другой используется для создания ощущения простора и дали – это добавление немного фонового цвета в предмет, который необходимо перенести на задний план (горы).

Для среднего же плана подбирают более темные и теплые цвета, чтобы приблизить его к зрителю. Ну, а первый план всегда пишется самыми теплыми и яркими красками, тогда он придвигается вплотную к зрителю.

Цвет способен передавать настроение и вызывать у людей эмоциональную реакцию. Какими бы ни были предмет и композиция картины, с помощью цвета мы можем управлять реакцией зрителей.

Поэтому учащимся нелишне будет изучить свойства цвета и безграничный диапазон эмоциональных реакций:

Желто- оранжевый – свет, тепло, счастье, уют.

Красный – огонь, жара, возбуждение, опасность.

Синий (красный, лиловый) – волнения.

Лиловый – темнота, интриги, ночь.

Голубой – вода, прохлада, мечтательность, лунный свет,

— небо, даль, безмятежность, легкость.

Зеленый – листва, природа, спокойствие, тишина.

Желто – зеленый – великолепие.

Полутона перечисленных цветов создают приглушенное настроение, и в зависимости от яркости иногда вызывают ощущение грусти и дискомфорта.

Заключение

Для художественных учебных заведений рисунок пейзажа имеет особое значение.

Учащиеся художественной школы должны не только изучить пейзажный жанр искусства, но и усвоить целый ряд методических положений, связанных с изучением различных пород деревьев, рисунком ветвей, цветов и листьев растений. Все эти виды учебной работы тесно связаны с методикой преподавания тематического рисования пейзажа в школе, а также с преподаванием декоративного рисования. Ведь для многих учащихся пейзаж может впоследствии стать излюбленным жанром искусства в их творческой деятельности.

Литература:

— Вулф Р. Основы техники изображения природы акварелью. – Минск: Попурри, 2003. – 128 с., ил.

— Калле П. Карандаш. «Школа рисования». – Минск: Производственно-практическое издание, 2000. – 160 с., илл.

— Пейзаж: шаг за шагом: пер. с англ. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 303 с., ил. – (Мастер-класс)

— Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 64 с., илл.

Методическое пособие

Композиция пейзажа

Составитель:

Оксана Анатольевна Вознюк

педагог дополнительного образования,

руководитель объединения изостудия «Художник»

МОУ ДОД РЦВР

При работе над пейзажем мы сталкиваемся с проблемой неограниченного пространства. Создание иллюзии глубины пространства и бесконечно глубокой перспективы — главная художественная задача в композиции пейзажа. Пространство в пейзаже можно разделить на отдельные планы: первый (ближний), второй (средний), третий (дальний). Предмет нашего внимания — поиск изобразительных средств организации пространства картины, построения основных планов и передачи их удаленности от зрителя. В вопросе организации пространства нам поможет перспектива. Но пространство картины не исчерпывается схемой линейной перспективы. Леонардо да Винчи разделил учение о зрительных линиях (перспективе) на три части: «Первая из них содержит только очертание тел; вторая — об уменьшении (ослаблении) цветов на различных расстояниях; третья — об утрате отчетливости тел на разных расстояниях». Иными словами, идет речь о линейной, цветотональной и воздушной перспективе.

Не менее важным средством создания иллюзии глубины и усиления выразительности сюжета является масштаб. Как мы уже выяснили, размер предметов по мере их удаленности уменьшается. Однако масштабные соотношения крупных и мелких предметов могут стать самостоятельным средством. Например, можно умышленно увеличить удаленные объекты, чтобы подчеркнуть их значимость, или, наоборот, уменьшить их. Еще одним изобразительным средством организации пространства пейзажа является подробная проработка деталей, передача фактуры и материальности цветом и тоном, усиление контрастов на ближнем плане или ослабление их на среднем и дальнем планах.

И наконец, для определения композиционного центра существует прием, когда выделяется какой-либо направляющий элемент. Роль таких элементов может выполнять, например, изображение уходящей вдаль дороги, ветки дерева и тому подобное. Главное — эти элементы должны «указывать» на композиционный центр картины.

Кроме того, можно использовать прием «оживления» предметов и объектов, наделение их эмоциями. Например, дерево может выглядеть печальным, небо тревожным, дома — прожившими большую жизнь, и так далее.

Натурную постановку для пейзажа, в отличие от натюрморта, сделать невозможно. Поэтому работа над композицией пейзажа существенно отличается от работы над композицией натюрморта, ее можно разделить на следующие этапы:

— Выбор темы и поиск способа ее выражения;

— сбор материала (выполнение зарисовок с натуры);

— выполнение эскиза на основе натурных зарисовок;

— выполнение пейзажа по сделанным эскизам и в соответствии с темой.

Перечисленные этапы определяют не только последовательность работы, но и технику и материал.

Например, поиск темы и средств выражения, сбор материала выполняются обычно графическими средствами. Выполнение окончательного эскиза происходит обычно в том материале, которым вы намерены работать над пейзажем на последнем этапе. Рассмотрим подробнее каждый этап. На первом этапе осуществляется выбор темы — самый ответственный и сложный шаг. Тема должна отвечать целому ряду требований:

— быть связанной с жизненным опытом автора;

— опираться на ее хорошее зрительное представление автором;

<!—[if !vml]—>— быть интересной автору и зрителю.

<!—[if !supportLineBreakNewLine]—>

Тема может быть навеяна реальным пейзажем, произведением искусства (литературным произведением, музыкой, картиной и т.п.).

Она может быть воплощена в станковой картине — пейзаже. Если тема родилась в результате прочтения книги или прослушивания музыкального произведения, то лучше воплотить ее в иллюстрации или декоративной композиции.

На втором этапе происходят сбор материала, наблюдения, анализ и выполнение быстрых набросков и зарисовок различных элементов пейзажа. Если мы хотим выполнить графический пейзаж на основе натурных наблюдений-зарисовок, то можно ограничиться зарисовками объектов и выбранного мотива с разных точек зрения. Если же мы решили создать живописное произведение, нам надо выполнить не только черно-белые наброски: необходимы небольшие цветные этюды природного мотива, выполненные в разное время суток и с разных точек зрения.

Если интересующая нас тема навеяна другими произведениями искусства, можно ознакомиться с иллюстрациями, декорациями к спектаклям, произведениями декоративного

искусства, историческими источниками и так далее.

На третьем этапе выполняется серия эскизов, наиболее удачный из которых и станет прообразом картины. На этом этапе мы должны определить формат, количество элементов в композиции, общий тон и колорит, способы организации пространства и выявить композиционный центр. Формат будущей картины, размер эскизов зависят только от нашей фантазии. Можно выполнить миниатюру или замахнуться на монументальное произведение. Но, учитывая то обстоятельство, что вы «не волшебник, а только учитесь», стоит остановиться на размерах более привычных. Например, эскизы выполнять в пределах стандартного альбомного листа, а само произведение — в пределах листа ватмана, примерно 50×80 см. А вот выбор пропорций листа — дело индивидуальное и зависит от творческого замысла.

Итак, на четвертом этапе выполняется с помощью выбранных материалов, средств и формы собственно пейзаж.

Архитектура в пейзаже

Кроме природы в пейзаже может присутствовать и архитектура. Есть и определение — «архитектурный пейзаж». Одно из самых важных правил в нем — это соблюдение законов перспективы. Конечно, нарисовать многоэтажный дом в районе новостроек проще, чем сложную по конструкции церковь или памятник архитектуры. Но ведь каждую сложную конструкцию можно «разбить» на несколько простых. Например, форма православного храма напоминает кубик, на котором лежит четырехгранная призма и стоят четыре цилиндра. А за основу куполов можно взять форму шара.

Зарисовки архитектурных мотивов

Но главное в архитектурном пейзаже — это создание выразительного образа. В пейзаже не обязательно рисовать здание целиком. Можно изобразить только фрагмент. Например, окно старого дома с деревянным резным наличником и фрагментом бревенчатой стены. Все зависит от замысла. Архитектура ведь — такая же часть пейзажа, как и человек, растения, животные, рельеф поверхности Земли и многое другое, что отражает общий замысел произведения и создает неповторимую композицию.

Рекомендуемая литература:

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., 1985.

2. ГеворгянН.Р. Основы композиции пейзажа. М., 1996.

3. Маслов Н.Я. Пленэр. М., 1984.

4. Смирнов Г.Б. Живопись. М., 1975.

5. Смирнов Г.Б., Унковский АА Пленэр. Практика по изобразительному искусству. М., 1981.

LINK1

Если вас волнует вопрос как наполнить свой пейзаж глубиной, пространством, воздухом и объемом — вам будет очень интересен материал этой статьи.

Этот урок посвящен очень важным вещам, которые каждому начинающему художнику нужно знать и обязательно использовать во время написания пейзажа. Если пишете маслом, акварелью, пастелью, гуашью, акрилом или карандашами — эти правила обязательно пригодятся и будут полезны.

Пейзаж и перспективу нельзя разделять. Невозможно написать хороший пейзаж не используя правил воздушной или линейной перспективы.

Воздушная перспектива

Воздушная перспектива обязательно присутствует в любом пейзаже. Что же являет собой воздушная перспектива? Если говорить просто и буквально, то правила воздушной перспективы говорят о том что:

Чем дальше какой-либо объект или предмет находится от наблюдателя, тем менее четко его видно. Следовательно, чем дальше от нас находится предмет, тем менее четко мы его изображаем.

Передний и задний план

На переднем плане можно вырисовывать все в деталях (кирпичи домов, узоры, текстуру дерева, цветы, неровности стволов деревьев, конструкции автомобилей….), используя насыщенные краски. Чем дальше вы уходите «вглубь» леса или города, тем мене четко изображайте или упускайте детали, используйте менее яркие краски, добавляйте легкую дымку.

Если в пейзаже держать все в 100% фокусе, зритель запутается и у него возникнет закономерный вопрос: «Что же в этой картине главное?». Человеческому глазу не свойственно одинаково четко видеть цветок вблизи и тот, что находится в от него в 20 шагах.

Воздушная перспектива делает работу более объемной, просторной, воздушной.

Цвет в воздушной перспективе

Второе правило воздушной перспективы раскрывает суть, почему же этот вид перспективы назвали «воздушной перспективой»?

Все на нашей планете окутано воздухом. Соответственно, чем дальше от нас предмет, тем больше воздуха на него налагается. Предмет, который находится вдали, для наблюдателя приобретает цвет воздушного пространства в котором он находится.

Примеры работ в воздушной перспективе

Чем более сумрачно небо, тем больше его цвет и свет будет передаваться всему окружающему. Если вы рисуете туманное утро, дождевой или снежный пейзаж, тем больше дымки и невыразительности должно быть вдали. Смело «замыливайте» все что находится далеко от наблюдателя.

В дневном свете, схематически воздушную перспективу можно показать так:

Правило воздушной перспективы: коричневый вдали становиться зеленым, зеленый отдаляясь теряет интенсивность и превращается синий или голубой.

Линейная перспектива

Линейна перспектива в сочетании с воздушной поможет создать еще более реалистичный пейзаж, правильную, легко и хорошо воспринимающуюся картинку.

Основное правило линейной перспективы: все параллельные лини в пейзаже сходятся в одной точке.

Схемы линейной перспективы

Когда рисуете ряд одинаковых деревьев, фонарей, столбцов, домов в линейной перспективе, все они визуально будут уменьшаться, уходя вдаль, в перспективу, и расстояние между этими объектами также будет сокращаться.

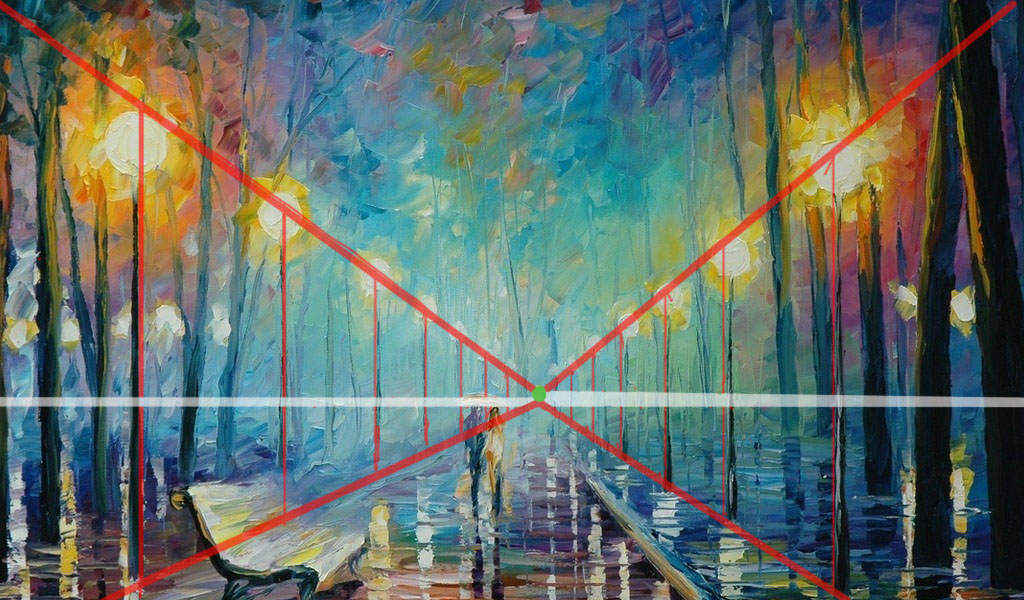

В качестве примера «Дождевая аллея» в стиле Афремова:

Белая линия — линия горизонта, зеленая точка в центре — точка схода, красные линии — обозначают высоту фонарей.

Перспектива и восприятие

Рисуя что-либо в линейной перспективе, вы должны знать и понимать, что взгляд вашего зрителя всегда будет следовать по аллее, дороге или тропинке и приходить в точку схода.

Сделайте дорогу по которой следует взгляд зрителя интересной, яркой разнообразной, не монотонной, не скучной. Или изобразите что-то наиболее важное, ключевое, интересное для созерцания там, где дорога сходится в одну точку.

Примеры картин

Подробности линейной перспективы и ее восприятия, читайте в уроке живописи «Городской пейзаж».

Знание и соблюдение этих нескольких очень простых правил в построении работы над пейзажем, поможет избежать грубых ошибок и создавать красивые гармоничные пейзажи, наполненные глубиной, простором и воздухом.

Желаю удачи и творческих успехов!

Жду отзывов, вопросов и комментариев!