Бережем сердце — пульсовые зоны

Бережем сердце — пульсовые зоны

Любая тренировка должна быть эффективной, комфортной и максимально безопасной для сердечно-сосудистой системы. Но как определить, правильно ли идет процесс тренировки, и не пора ли снизить обороты?

Пульс

Для начала надо узнать свою максимальную частоту сердечных сокращений (МЧСС), индивидуальную для каждого возраста.

МЧСС = 220 — возраст

После определения МЧСС можно выбрать, с какой нагрузкой для сердца пройдет тренировка. Для этого пульс надо измерять во время упражнений, и при этом желательно их не прекращать.

Проще всего измерять пульс при помощи электронного пульсометра. Но если этого полезного прибора в хозяйстве нет, то пульс можно нащупать на запястье или сонной артерии, которая проходит по боковой поверхности шеи.

Существует пять так называемых пульсовых зон, которые отличаются друг от друга результатом тренировки и степенью нагрузки на сердце.

- Будим сердце. Если пульс учащается до показателя около 60% от МЧСС, тренировка вступает в зону оздоровления сердца. В этой зоне комфортно тренироваться тем, у кого слабая физическая подготовка. Или тем, кто только приступил к разминке, поскольку такая нагрузка наиболее безопасна для «неразогретого» организма. Лучше всего для работы в «сердечной» зоне подходит обычная ходьба по ровной поверхности.

- Начинаем сжигать жиры. Показатель в 70% от МЧСС переводит тренировку в фитнес-зону. Чтобы достичь такого показателя сердечных сокращений, придется увеличить нагрузку и с шага перейти на быстрый шаг в горку, медленный бег или к гимнастике — в зависимости от степени подготовленности. Во время такого типа тренировки начинается сжигание жиров, и расходуется больше калорий, чем в предыдущей зоне.

- Оптимальный уровень. При увеличении пульса до 80% МЧСС тренировка переходит в аэробную зону. Такой интенсивности сердечных сокращений можно добиться, перейдя от спокойной гимнастики к танцам или степ-аэробике. Правда, количество использованных жиров уменьшается, и в «топку» начинают поступать углеводы.

- Тренируем выносливость. Когда показатель пульса достигает 90 процентов от МЧСС, наступает так называемая анаэробная зона тренировки. Этому уровню нагрузки соответствуют большинство подвижных спортивных игр, бег на лыжах, коньках и интенсивная езда на велосипеде.

Как говорят специалисты, в анаэробной зоне хорошо тренируется общая выносливость организма. Поскольку при таком уровне нагрузки увеличивается количество необходимого для клеток тела кислорода, дыхательной и сердечно-сосудистой системе приходится работать с большей интенсивностью.

Однако в дело идет все меньше жиров, и сжигаются практически одни углеводы. Потому желающим похудеть рекомендуется чередовать аэробные и анаэробные зоны тренировок, чтобы не так сильно утомлять организм и расходовать оптимальное количество калорий.

- Максимальная нагрузка. Если частота сердечных сокращений достигла 90–100 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений, тренировка вошла в последнюю зону, или зону красной линии. В ней сердечно-сосудистая и дыхательная системы работают на пределе возможностей. Например, при резком подъеме в гору на велосипеде или очень быстром беге.

В этой зоне сжигается максимальное количество калорий, но большая часть процентов из них приходится на углеводы. Долго тренироваться в такой зоне может только человек в очень хорошей физической форме или профессиональный спортсмен.

Начинающим специалисты рекомендуют воздержаться от подобных нагрузок. И обычно короткая тренировка в зоне красной линии чередуется с нагрузкой в предыдущей анаэробной в ходе интервальных тренировок.

По материалам takzdorovo.ru

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Воробьев Л.В.

1

1 Лечебно диагностический центр «Виком – мед»

Одним из элементов укрепления, реабилитации сердечной деятельности служат физические нагрузки, требующие индивидуального, рационального, безопасного подхода к занятиям физической культуры. Для должного контроля за тренировочным, реабилитационным процессом необходимо использовать не просто среднестатистические показатели сердечной деятельности определяемые по эмпирическим формулам, а используя непосредственные показатели сердечной активности конкретного человека. В шкале динамики активизации сердечной деятельности необходимо учитывать не только максимальную ЧСС, но и пороговую ЧСС, ЧСС hwr, ЧСС покоя. Использование индивидуальных показателей сердечной деятельности конкретного человека позволяет обезопасить процесс физических нагрузок на организм от избыточных нагрузок на сердце и избежать негативного воздействия на сердце.

Максимальная ЧСС

пороговая

ЧССhwr

ЧСС тренировочного режима

ЧСС покоя

1. Воробьев Л.В. «Способ определения пороговой ЧСС, как критерия безопасности физических нагрузок». журнал «Успехи современного естествознания». – 2014. – № 2. – C. 7-11.

2. Воробьев Л.В. «Спосіб визначення граничного фізичного навантаження для функціонального стану серцево-судинной системи» Патент Украины № 83808 от 25.09.2013, Патент Украины № 105325 от 25.04.2014.

3. Воробьев Л.В. «Акценты физиологии сердечной деятельности при физических нагрузках» журнал «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований». – 2015. – № 12. – C. 62-67.

4. Воробьев Л.В. «Раскрывая тайны ЭКГ « монография. – 2016.

5. Кудря О.Н., Белова Л.Е. «Адаптация сердечнососудистой системы спортсмена к нагрузкам разной направленности» Педагогика и психология. – 2012. – № 1. – C. 162-165.

6. Покровский В.М. Коротько Г.Ф. Физиология человека. – 2003. – C. 235.

7. Ткаченко Б.И. Нормальная физиология человека. – 2005. – С. 396-398.

Сердце каждого человека испытывает различные бытовые, рабочие, спортивные нагрузки и чтобы не навредить ему избыточными нагрузками каждый человек должен знать возможности своего сердца и правильно использовать тренировочный, реабилитационный процесс по укреплению деятельности своего сердца. Физическое воспитание является обязательным условием для формирования здорового организма. Процесс физического воспитания должен быть индивидуален и безопасен.

Все большее число здоровых людей понимает, что заниматься здоровьем своего сердца необходимо пока оно еще здорово. И одним из оздоровительных направлений является физическая тренировка сердечнососудистой системы. При этом нередки случаи сердечных катастроф на высоте физической нагрузки даже среди лиц с тренированным сердцем. Для оценки возможностей своего сердца, определения рисков кардиопатологии необходимо понимание физиологии работы сердца в условиях изменяющихся нагрузок.

При занятиях физической культурой, бытовыми и трудовыми физическими нагрузками аксиомой является соответствие предъявляемых организму нагрузок, возможностям их выполнения. Это влечет за собой необходимость оценки возможностей своего сердца, контроля реакции сердца на нагрузку. Аксиомой также является прямая зависимость мощности нагрузки от достигаемой ЧСС [7]. Систола сердца реализуется в пульсовую волну, поэтому ЧСС в процессе выполнения различных нагрузок контролируется по пульсу. Однако имеющаяся система оценки и контроля нагрузок по пульсу не обеспечивает безопасности и рациональности нагрузок на сердце.

Клиническая шкала оценки пульса предполагает разделение его на норму, брадикардию и тахикардию. Такой шкалой оценки пульса при физнагрузках пользоваться нельзя, так как не хватает нужных величин ЧСС.

Спортивная шкала оценки пульса предполагает определение максимальных значений пульса человека и исходя из него построение тренировочного процесса. Максимальная ЧСС при максимальной нагрузке призвана обеспечить максимальную потребность организма в кислороде. Знание максимальной ЧСС позволяет определить, какие нагрузки сердце способно перенести. Традиционно определение максимальной ЧСС связано с проведеним нагрузочного теста (ВЭМ) до субмаксимальных нагрузок, однако клинически и технологически это исследование доступно не всем желающим. Использование эмпирической формулы расчета максимальной ЧСС по Карвонену (ЧССmax = 220 – Возраст) и (ЧСС субмак. = 220 – Возраст * К), где К – 0.85 для здоровых и тренированных, 0.75 – для не тренированных лиц и с заболеваниями не обеспечивает должный уровень достоверности, индивидуальности и безопасности использования полученных данных в повышении толерантности сердца к физическим нагрузкам..

Цель и задачи исследования

Целью исследования явилась необходимость поиска новых критериев оценки и контроля сердечной деятельности при физических нагрузках, способствующих индивидуализации, рационализации и безопасности физических нагрузок на сердце человека и обеспечивающих высокий уровень достоверности применяемых диагностических критериев.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования явились результаты реакции сердечной деятельности человека на различные переносимые физические нагрузки. Анализ данных включал в себя регистрацию ЭКГ, как в состоянии покоя, так и после различных по мощности физических нагрузок, проб с гипервентиляцией, определением индивидуальных характеристик ЧСС, в том числе и с помощью дополнительных показателей. Полученная оценка сердечной деятельности базировалась на показателях реакции сердца самого испытуемого человека, что обеспечивало ее высокую индивидуализацию.

Результаты исследования и их обсуждение

В процессе выполнения нагрузки сердце отвечает увеличением ЧСС-пульса, проходя различные этапы физиологического ответа на нагрузку. Для оценки максимальных возможностей сердца к увеличению ЧСС, составления индивидуальной, безопасной ЧСС тренировочного режима шкала оценки ЧСС должна включать в себя определение пяти показателей пульса-ЧСС.

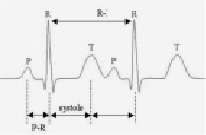

Рис. 1. 1. ЧСС покоя. 2. ЧСС hwr. 3. Пороговая ЧСС. 4. Максимальная ЧСС. 5. ЧСС тренировочного режима

ЧСС покоя. ЧСС покоя это не только цифра, но и состояние, состояние покоя при котором сердце находится в физиологическом равновесии между систолой и диастолой сердца. Это состояние характеризуется не одной цифрой пульса, а диапазоном ЧСС при котором сердце находится в состоянии покоя. Поэтому необходимо проверять имеющийся диапазон зарегистрированного пульса на предмет выявления верхней границы диапазона ЧСС покоя. Необходимость ее определения связана с использованием времени систолы сердца для расчета максимальной ЧСС. Физиологическим покоем можно считать состояние жизнедеятельности организма, когда между работой и отдыхом миокарда имеется определенный баланс. Оценить физиологичность фазы сокращения и отдыха миокарда, для каждой ЧСС, позволяет индекс фазы отдыха миокарда – ФОМ, выраженный в процентах к сердечному циклу.

Индекс ФОМ = (сегмент ТР : R-R)*100

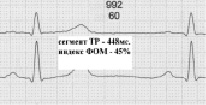

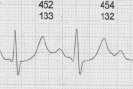

Рис. 2

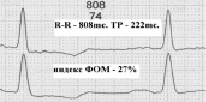

Рис. 3

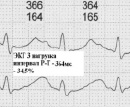

В состоянии физиологического покоя сердечной деятельности индекс ФОМ составляет от 35 % до 50 %. При активизации сердечной деятельности фаза отдыха миокарда уменьшается. На ЭКГ (рис. 2) сердечная деятельность находится в состоянии покоя. На ЭКГ (рис. 3) несмотря на спокойные цифры пульса, индекс ФОМ указывает на активизацию сердечной деятельности.

Для расчета максимальной ЧСС используется время систолы сердца из верхней границы диапазона ЧСС покоя. Например: На ЭКГ имеются ЧСС с колебанием от 62 до 74 отвечающие критерию ЧСС покоя. В расчет максимальной ЧСС необходимо будет взять показатель систолы сердца с ЧСС – 74.

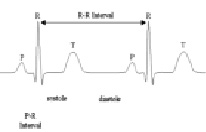

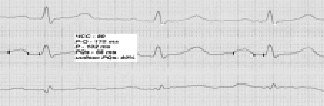

ЧСС работы сердца без фазы отдыха (ЧССhwr). Рабочий цикл сердца состоит из фазы сокращения (интервал Р–Т) и фазы отдыха (сегмент ТР.) (рис. 4). Увеличение ЧСС сопровождается сокращением времени всех зубцов, и интервалов ЭКГ вплоть до контакта систолы предсердий и желудочков (контакт зубцов Т. и Р.) (рис. 5). После этих значений ЧСС сердце начинает работать без фазы отдыха и эта ЧСС обозначается, как ЧСС hwr (heart without rest).

Рис. 4

Рис. 5

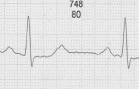

Сердце не должно долго работать без отдыха, так как его работа без отдыха ведет к метаболическим нарушениям в кардиомиоцитах. Определить ЧСС hwr можно непосредственно доведя ЧСС под визуальным контролем до требуемого контакта зубцов Р. и Т. используя пробу с нагрузкой или гипервентилляцией. На рис. 6 исходное состояние, на рис. 8 отсутствие сегмента ТР.

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

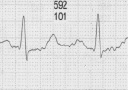

Также определить ЧСС hwr можно и по простой динамике показателей ЭКГ (ЧСС и сегмента ТР.) в покое и после любой произвольной нагрузки или гипервентиляции. На ЭКГ того-же человека взяты начальная ЭКГ (рис. 6) и промежуточная ЧСС (рис. 7). Имея показатели ЧСС и сегмента ТР. в покое (ЧСС1 – 80 и ТР1 – 220 мс.) и их динамику при незначительной нагрузке (ЧСС2 – 101 и ТР2 – 125 мс.) производим расчет ЧССhwr.

ЧСС hwr = ЧСС2+{ТР2 /[(ТР1-ТР2)/(ЧСС2 – ЧСС1)]} [3]

Дополнительное число ЧСС составляет – 28. ЧСС hwr данного человека, при которой сердце начинает работать без фазы отдыха, составляет (101 + 28 = 129), что достаточно точно соотносится с определенной ЧССhwr по прямому контакту зубцов Т. и Р.

Пороговая ЧСС это – частота сердечных сокращений, за границами которой возникает внутрисердечный гемодинамический конфликт, между систолами предсердий и желудочков, запускающий аритмогенные механизмы [6].

Применяя законы физиологии, пороговую ЧСС можно определить по динамике ЭКГ в ответ на любую доступную нагрузку или гипервентилляцию приводящую к увеличению ЧСС на 25-30-40 ударов сердца по сравнению с исходной ЧСС. Вычисление пороговой ЧСС по результатам разницы показателей ЭКГ между ЭКГ покоя и ЭКГ нагрузки, наиболее точно отображает индивидуальные возможности сердца конкретного человека с его индивидуальной реакцией сердечной деятельности на нагрузку [1].

ЧСС пороговая = ЧСС2+ ЧСС дополнительная [2]

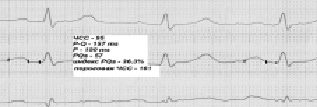

На ЭКГ здорового мужчины 62 лет зарегистрированы ЧСС 80, интервал P-Q – 170 мс, индекс PQs – 40 %.

После нагрузки в 10 приседаний зарегистрирована динамика ЭКГ в виде ЧСС 95 и интервалa P-Q – 157 мс, сегмент PQ составляет – 57 мс индекс PQs – 36.3 %.

ЧСС доп. = PQ2:[(P-Q 1 – P-Q.2 ):(ЧСС 2 – ЧСС1)] [2]

Реакция на нагрузку физиологическая. Риска развития внезапного нарушения ритма при тахикардии нет. Пороговая ЧСС в данном примере составляет – 161 в одну минуту.

Максимально возможная ЧСС. Определить границу максимальной ЧСС для конкретного здорового человека можно используя интервал его систолы сердца (P-T) ЭКГ покоя. Метод доступен всем из ЭКГ покоя, кроме случаев патологии электрической систолы сердца и тахикардии.

Реакция сердца на нагрузку отражается уменьшением электрической систолы сердца до определенных границ, что и позволяет ее использовать в определении максимальной ЧСС.

В процессе максимального физиологического увеличения ЧСС происходит сокращение всех интервалов, сегментов, зубцов ЭКГ и интервал Р–Т сокращается в среднем на одну треть (27-35 %), от состояния покоя. [5] При максимально возможном синусовом ритме интервал Р-Т сокращается до 300-330 мс и максимальная ЧСС может достигать до 180-198 ударов в 1 минуту. Для вычисления максимально возможной ЧСС для конкретного человека используется формула

ЧСС максимальная = 600000 : [(Р-Т покоя : 3)*2.] [3]

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

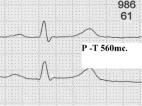

На представленной ЭКГ (рис. 11) в состоянии покоя при ЧСС 61 время систолы сердца (интервал Р-Т) составляет 560 мс. Время интервала Р-Т, при максимальной ЧСС составит 373 мс, что позволяет для данного человека определить его максимально возможную ЧСС как 160 в 1 минуту.

На ЭКГ (рис. 12) отображен традиционный тест с физической нагрузкой для этого же человека, который определил его максимальную ЧСС в 161 в минуту. Корреляция между максимальной ЧСС определенной по интервалу Р-Т и нагрузочному тесту в данном примере составила 99,3 %.

ЧСС тренировочного режима. Зная возможности своей сердечной деятельности при нагрузке, каждый человек может определить свои границы тренировочной ЧСС дающие укрепление выносливости сердца при физических упражнениях и обеспечивающей безопасность занятий физкультурой.

Для основной части здорового нетренированного населения ведущего обычный режим бытовых нагрузок ЧСС тренировочного режима определяется исходя из ЧССhwr.

1. ЧСС тр. режима = ЧССhwr * (0,75) или (0,85)

Для занимающихся спортом, тяжелым физическим трудом ЧСС тренировочного режима может быть расчитана исходя из пороговой ЧСС.

2. ЧСС тр. режима = пороговая ЧСС * 0,85

Физическая тренировка и реабилитация сердечной деятельности должна строго опираться на ЧСС тренировочного режима и чем тренированнее организм, тем шире полоса ЧСС тренировочного режима.

В анализе и контроле состояния сердечной деятельности при физических нагрузках необходимо делать акцент не столько на абсолютных цифрах пульса, сколько на местоположении пульса в системе оценки активности сердечной деятельности [4].

– ЧСС покоя – это ЧСС находящаяся в границах физиологического покоя организма.

– ЧСС физиологической активации сердечной деятельности – ЧСС находящаяся в границах от верхнего показателя ЧСС покоя до ЧССhwr.

– ЧСС избыточной активации сердечной деятельности – ЧСС находящаяся в границе от ЧССhwr до пороговой ЧСС.

– ЧСС тревожной активизации сердечной деятельности – ЧСС находящаяся в границе от пороговой ЧСС до максимальной ЧСС.

– ЧСС критической активации сердечной деятельности – ЧСС превышающая максимальную ЧСС.

– ЧСС тренировочного режима – показатели ЧСС безопасного режима тренировок.

Выводы

1. Для расчета ЧСС тренировочного режима, обеспечивающего рациональный, индивидуальный и безопасный уровень физических нагрузок для сердца не обходимо использовать показатели из ЭКГ конкретного человека, а именно ЧСС покоя, ЧССhwr, пороговая ЧСС, ЧССmax.

2. Показатели пороговой ЧСС, ЧССhwr и ЧСС тренировочного режима являются динамическими величинами и меняются в зависимости от состояния тренированности, выносливости, толерантности миокарда к нагрузкам. Повышение выносливости миокарда сдвигает эти показатели вправо. Величина максимальной ЧСС это физиологический предел и он в основном остается без изменений.

Библиографическая ссылка

Воробьев Л.В. АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 8-3.

– С. 378-382;

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10038 (дата обращения: 24.05.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Существуют нормы зубцов и интервалов, которые говорят о том, что сердце здорово.

Зубцы

| Зубец | Продолжительность , сек | Амплитуда в стандартных отведениях, мм |

| P | 0,7-0,12 | 0,5-2.5 |

| Q | 0,03 | 0,3-0,5 |

| R | Оценивается в комплексе QRS | 10-19 |

| S | Оценивается вместе в составе интервала S-T | 0,2- 0,5 |

| Т | 0,12- 0,28 | Не более 1/4 величины зубца R |

Интервалы

| Интервал | Продолжительность, сек |

| P-Q | 0,2—0,8 |

| P-R | 0,18—0,2 |

| QRST (QT) | 0,38—0,55 |

| QRS | 0,06—0,10 |

| S-T | 0,35- 0,44 |

Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и направления электрической оси сердца

По данным кардиограммы можно определить число сердечных сокращений. Для этого нужно измерить расстояние между двумя зубцами R- самыми высокими на ЭКГ, оценить, с какой скоростью снималась кардиограмма и произвести расчеты.

Если ЭКГ снята со скоростью 25 мм/с, для расчёта будет применяться коэффициент 0,04 а, если скорость составляла 50 м/с коэффициент будет 0,08.

Количество сокращений рассчитывается по формуле:

ЧСС = 60/ расстояние между зубцами R* коэффициент

Например, расстояние между зубцами на кардиограмме составило 15 мм, а кардиограмма снята со скоростью 25 мм/с.

В этом случае расчёт будет таким:

ЧСС = 60/15*0,04.

60/15*0,04 =100

В этом случае число сердечных сокращений составит 100 уд/мин. Поскольку нормой считается 50–90 уд/мин, у такого больного имеется незначительная тахикардия.

Чтобы определить направление электрической оси сердца, надо оценить размеры зубца R в стандартных отведениях. В норме он должен быть самым большим во II отведении. Это говорит о том, что сердце расположено правильно с небольшим отклонением влево.

Самый большой зубец R в III отведении говорит об отклонении сердца право, а в I – влево. В этих случаях нужно проанализировать кардиограмму на гипертрофию левого или правой части сердца, которая чаще всего и приводит к таким процессам.

Отклонение электрической оси сердца влево

Отклонение электрической оси сердца вправо

Сердечный ритм и аритмии

В норме сердце бьётся ритмично, поэтому кардиограмма похожа на повторяющийся орнамент. Возможны небольшие отклонения – до 10% от нормы. Чтобы понять, вписывается ли разница между промежутками в 10%, нужно оценить фрагменты ЭКГ, измерив расстояния между зубцами R-R по клеточкам или с помощью линейки.

Если между этими промежутками фиксируется значительная разница, у пациента диагностируется аритмия.

Сердечный ритм в норме должен быть синусовым. Об этом говорит синусовая природа зубца Р, который положителен в I-II отведении и отрицателен в отведении AVR. Этот зубец также, как правило, положителен в I отведении, AVF и в грудных отведениях V3- V6.

В отведении V1 и V2 он может быть как положительным так или двухфазным (состоящим из двух мелких зубцов). Все эти случаи считаются вариантом нормы. В остальных случаях диагностируется нарушение ритма.

Аритмии могут быть различной тяжести – от легких, регистрируемых только на ЭКГ, до тяжелых, приводящих к смертельным исходам. Многие из этих состояний корректируются с помощью лекарственных препаратов.

Нарушения сердечного ритма могут наблюдаться при слабости синусового узла, воспалительных изменениях в миокарде, нарушении питания сердечной мышцы, ишемической болезни (ИБС), инфарктах.

Разберем различные виды аритмий

Синусовые аритмии, возникают из-за нарушений в синоатриальном узле, расположенном в правом предсердии. В этом случае все зубцы сохраняют размер, форму и последовательность.

Виды синусовых аритмий:

- Синусовая тахикардия, при которой сердце бьется чаще 90 уд/мин, но ритм кардиограммы сохраняется. Такое состояние не всегда говорит о болезни, поскольку может наблюдаться у здоровых людей при эмоциональном возбуждении и физических нагрузках.

- Синусовая брадикардия – аритмия, при которой сердце бьётся реже, чем нужно. При таком нарушении проверить щитовидную железу, поскольку брадикардия часто возникает при недостатке щитовидных гормонов.

- Дыхательная синусовая аритмия, при которой сердце во время вдоха и выдоха бьётся с разной частотой. Такая особенность считается вариантом нормы.

- Экстрасистолия – аритмия, при которой на фоне нормальной кардиограммы появляются «внеплановые» сокращения.

Иногда экстрасистолы чередуются с нормальными сердечными сокращениями. В этом случае возникают:

- Бигеминия – состояние, при котором из каждых двух сердечных сокращений одно является экстрасистолическим.

- Тригеминия — при этом нарушении за двумя нормальными сокращениями следует одно патологическое.

- Квадригеминия — в этом случае из четырех сокращений три нормальные, а одно- экстрасистолическое.

- Предсердная экстрасистолия развивается из-за возникновения внеочередного очага возбуждения в тканях предсердия. В этом случае нервный импульс идёт не от синусового узла, а от тканей миокарда. При подозрении на такое состояние нужно оценить на кардиограмме внешний вид зубца Р на «внеплановом» сокращении. Он, как правило, сглаженный, малозаметный или даже отрицательный.

- Узловая экстрасистолия возникает из-за импульса, появившегося в атрио-вентрикулярном узле. При какой патологии на внеочередном сокращении видны изменённый зубец P и уменьшенный интервал PQ. В некоторых случаях зубец P может даже появиться после сокращения сердца. Поскольку без дополнительных видов диагностики выяснить в таких случаях, какая именно тахикардия возникла у больного очень сложно. В ЭКГ ставится заключение о наджелудочковой (суправентрикулярной) тахикардии.

- Желудочковая экстрасистолия – тяжелая аритмия, при которой неправильно работают желудочки, выталкивающие кровь в предсердия. Наиболее безопасны в этом в этом плане одиночные желудочковые экстрасистолы, представляющие собой единичные сокращения, отличающиеся от нормальной ЭКГ. Встречаются парные желудочковые экстрасистолы, при которых такие сокращения возникают парами. Иногда встречаются желудочные экстрасистолы, появляющиеся из разных очагов миокарда. В этом случае на кардиограмме видны разнообразные неправильные зубцы, имеющие разную длину, ширину, и другие размеры.

- Пароксизмальная тахикардия — нарушение ритма, при котором на ЭКГ видны сердечные сокращения, следующие безостановочно друг за другом. Больные при этом ощущают толчки в груди, сменяющиеся приступами сердцебиения, сопровождающимися неприятными ощущениями в груди.

После такого приступа (пароксизма) возникает длительная пауза. Возникают жалобы на головокружение, тошноту, может нарушаться речь. Такое состояние чаще всего связано с поражением миокарда в области проводящих волокон, оставшемся после инфаркта или с воспалительными процессами. Иногда это нарушение может возникать из-за проблем с нервной системой и сопровождать тяжёлые неврозы.

Существует разновидность пароксизмальной тахикардии, импульсы при которой идут не с синусового узла, а из узла АВ. Картина в этом в этом случае будет схожей, однако на кардиограмме в часто повторяющихся сокращениях будет присутствовать зубец P, который» выпадает при пароксизмальной тахикардии, идущей от предсердий. Такой вид аритмии называется тахикардией А-В соединения.

Трепетание предсердий – признаки тяжелой аритмии на кардиограмме

Трепетание предсердий – тяжёлая аритмия, при которой кардиограмма напоминает зубья пилы. Все зубцы небольшие, примерно одного размера . Количество СС при этом может доходить до 300 уд/мин.

Причина такого состояния – возникновения в сердце очага, который взял на себя функции автоматизма и формирует неправильные сокращения. Импульсы неполноценные, хаотичные, слишком частые, поэтому их проводящая система пропустить просто не может. В результате кардиограмма регистрирует частые мелкие сокращения, не приводящие к полноценному сердечному циклу.

Трепетание предсердий – опасная патология, поскольку она не даёт сердцу перекачивать кровь . Больные жалуются на одышку, боли за грудиной у них могут наблюдаться нарушения кровоснабжения органов.

Фибрилляция – разновидность трепетания, при котором в сердце создаются незначительные импульсы отображаемые на кардиограмме в виде мелких волн. Такая картина вызывается волнами фибрилляции (F-волнами).

Наиболее частый вариант такого ритмического состояния это фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия. Это заболевание чаще встречается у людей, страдающих гипертонией, лишним весом, пороками сердца, ИБС, болезнями легких и почек.

Самой тяжелой формы аритмии считаются фибрилляция и трепетание желудочков. При трепетании желудочков зубцы ЭКГ становятся похожими на высокие зубья пилы, но в данном случае имеется хоть какой-то сердечный ритм. При фибрилляции кардиограмма становится хаотичной, полностью теряет ритм и выделить на ней какие-либо зубцы и участки становится невозможно.

Эти состояния сопровождаются хаотичным сжатием мышц желудочков, которые не в состоянии вытолкнуть кровь в большой или малый круг кровообращения. Фибрилляция и трепетание желудочков возникают при инфарктах, тромбоэмболии, закупорке тромбами крупных артерий, травме сердца, передозировке лекарств.

Фибрилляция предсердий является одним из самых тяжелых осложнений инфаркта миокарда и часто приводит к летальному исходу. В этом случае проводится дефибрилляция — процедура, по время которой врач пытается запустить сердце помощью электродов, через которые проходит электрический ток. Больному выводятся лекарства, в том числе внутрисердечно. Но даже это не всегда дает положительный результат.

Продолжение статьи

- Текст 1. Расшифровка ЭКГ: как правильно расшифровать кардиограмму. Датчики, отведения ЭКГ.

- Текст 2. Основные элементы ЭКГ: что содержит график кардиограммы

- Текст 3. Расшифровка ЭКГ: наиболее важные показатели кардиограммы с примерами нарушений

- Текст 4. Изменения на кардиограмме при гипертрофических процессах в миокарде

- Текст 5. Изменения в кардиограмме при ишемической болезни сердца (ИБС) и инфаркте миокарда

- Текст 6. Изменения на ЭКГ при сердечных блокадах

Максимов А.Д.

1

Блохина Н.В.

1

1 Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Основной принцип дозирования нагрузки в оздоровительной тренировке основан на учете максимальных функциональных возможностей занимающихся. Дозирование нагрузки по интенсивности может осуществляться несколькими способами, одним из которых является пульсометрия. При определении интенсивности физических нагрузок по частоте пульса используют три показателя: пороговая, пиковая и средняя ЧСС. Здоровье имеет огромный приоритет в человеческой иерархии ценностей.

оздоровительная тренировка

физическая нагрузка

пульсометрия

1. Ветков Николай Ефимович Содержание и требования к организации и проведению физкультурно-оздоровительной тренировки // Наука-2020. 2018. №3 (19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-i-trebovaniya-k-organizatsii-i-provedeniyu-fizkulturno-ozdorovitelnoy-trenirovki (дата обращения: 30.01.2023).

2. Данилова Елена Николаевна, Завьялов Александр Иванович, Власенко Анна Александровна Современные тенденции развития оздоровительной тренировки // Ученые записки университета Лесгафта. 2020. №4 (182). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-ozdorovitelnoy-trenirovki (дата обращения: 05.12.2022).

3. Киселева, Ж. И. Методические основы самостоятельных занятий физической культурой студентов с нарушением зрения / Ж. И. Киселева, В. В. Шляпникова // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всероссийской научно-методической конференции, Оренбург, 01–03 февраля 2017 года / Оренбургский государственный университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – С. 4185-4188. – EDN YKDBTH.

4. Михеева Т.М., Холодова Г.Б., Панкратович Т.М. САМОКОНТРОЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ ПУЛЬСОМЕТРИИ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ // Оренбургский государственный университет, г. Оренбург URL: http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/6591/1/elibrary_28977672_36439645.pdf (дата обращения: 29.01.2023).

5. Мухаметов Ахмад Мухаметович Основы оздоровительной физической культуры // Вестник науки и образования. 2020. №4-2 (82). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-ozdorovitelnoy-fizicheskoy-kultury (дата обращения: 30.01.2023).

6. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА РОЛЬ ФК В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ // Казанский (Приволжский) федеральный университет, URL: https://kpfu.ru/staff_files/F348404630/Teoreticheskij_material_po_3_teme.PDF (дата обращения: 29.01.2023).

7. Сильчук Александр Максимович ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ // Ученые записки университета Лесгафта. 2022. №4 (206). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-effektivnost-ozdorovitelnoy-fizicheskoy-trenirovki-voennosluzhaschih (дата обращения: 29.01.2023).

8. Холодова Галина Борисовна, Михеева Татьяна Михайловна, Зиамбетов Вадим Юсупович Самоконтроль интенсивности физической нагрузки на основе пульсометрии в процессе занятий физическими упражнениями // Вестник ОГУ. 2016. №2 (190). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/samokontrol-intensivnosti-fizicheskoy-nagruzki-na-osnove-pulsometrii-v-protsesse-zanyatiy-fizicheskimi-uprazhneniyami (дата обращения: 29.01.2023).

Здоровье имеет огромный приоритет в человеческой иерархии ценностей. Установлено, что чем раньше будет применяться комплекс активных действий, направленных на организм с целью предупреждения возрастных изменений, тем больше шансов на успех. Низкая физическая активность приводит к развитию ряда болезней. Это гипертоническая болезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, вегетативно-сосудистая дистония, ожирение, нарушения осанки и др. [7].

Важным аспектом сохранения крепкого здоровья является оздоровительная физическая культура. Оздоровительная физическая культура — это применение средств физической культуры с целью терапии и профилактики различных заболеваний. Занятия оздоровительной физической культурой содействуют укреплению и повышению сопротивляемости организма к рецидивам болезни, а также предупреждают заболевания или их осложнения. Главное средство оздоровительной физической культуры — это специально подобранные, методически оформленные физические упражнения [5]. Оздоровительная физическая культура – процесс, организованный так, чтобы вызвать утомление с целью стимуляции восстановления [6]. Физические нагрузки могут быть недостаточными или наоборот чрезмерными, вследствие чего не оказывается на организм должного оздоровительного эффекта.

Стоит так же сказать, что оптимум нагрузки в оздоровительной тренировке – индивидуален. В создании программы по физической тренировке для конкретного индивида стоит учитывать его индивидуальные особенности. Применяемые в оздоровительной физической тренировке упражнения должны быть доступны для занимающихся в координационном и функциональном плане. Выбор тренирующих воздействий и их организация производятся на основе знаний функциональных и адаптационных возможностей организма и моторной специфики конкретного вида двигательной активности [1].

Необходимо также разграничить тренировку спортивную и оздоровительную. Спортивная тренировка направлена, прежде всего, на достижение максимальных результатов, а не на сохранение здоровья индивида. В свою очередь, оздоровительная тренировка направлена на повышение уровня физического состояния индивида до оптимального уровня. Поэтому эти два вида тренировки существенно отличаются друг от друга подбором средств и методов.

Дозирование физической нагрузки в оздоровительной тренировке осуществляется по следующим критериям:

¾ мощности (интенсивности нагрузки). Она регулируется скоростью и темпом упражнений, а определяется по ЧСС (уд./мин.);

¾ объему (продолжительности упражнения, количеству повторений);

¾ кратности (продолжительности интервалов отдыха);

¾ характеру отдыха (активный, пассивный);

¾ координационной сложности упражнений.

Пульсометрия – измерение напряженности нагрузки с помощью регистрации пульса (частоты сердечных сокращений ЧСС). Метод пульсометрии хоть и является лабильным и зависящим от разных воздействий на организм, но его главным достоинством считается – доступность и простота в применении и освоении [4]. В условиях вуза наиболее простым и объективным методом определения величины физической нагрузки является метод пульсометрии – определение частоты сердечных сокращений пальпаторным способом, который помогает преподавателю и студенту оперативно судить о соответствии предлагаемых заданий, возрастным особенностям занимающихся, уровню их физического развития и подготовленности. Этот метод знакомит и вооружает студентов навыками самоконтроля.

При дозировании интенсивности физических нагрузок по мощности (ЧСС) используют три показателя:

— пороговая (130-140 уд/мин — ниже которой не возникает тренировочного эффекта);

— пиковая (наибольшая ЧСС, которая не может быть превышена в процессе занятия);

— оптимальная ЧСС, соответствующая средней интенсивности нагрузки данного занятия или контингента занимающихся.

Для определения показателя ЧСС в определенной зоне интенсивности физической нагрузки, необходимо знать ЧСС в зоне максимальной интенсивности. Она рассчитывается по формуле ЧССмах = 220 – возраст. Далее границы зон интенсивности рассчитываются как процент от максимальной ЧСС [2]. Однако такие усредненные цифры имеют зоны колебаний, связанные с индивидуальными особенностями и уровнем подготовленности занимающегося, а также факторами риска: избыточным весом тела, функциональными отклонениями, психологической нагрузкой, темпераментом. По данным ВОЗ, целесообразны следующие уровни нагрузки: для оздоровительных видов упражнений оптимальная зона интенсивности работы составляет 60-90 % от максимальной ЧСС для разных возрастных групп (для начинающих — 60 %, а для достаточно подготовленных — 70-85 %) [1].

Считается общепринятым, что пиковая ЧСС для начинающих оздоровительную тренировку без выраженных признаков заболеваний составляет ЧССпик. = 180–возраст (например, 180 – 20 = 160 (уд/мин) – для 20-летних). Для опытных физкультурников, имеющих значительный (более 3 лет) стаж занятий, предложена другая формула: ЧССпик = 175 – 0,5 возраста (в годах) [6].

Для здоровых зрелых людей оптимальная пульсовая зона работы составляет 130-150 уд./мин; для тренированных лиц она может составлять 170-190 уд./мин.

Исследованиями установлено, что для разного возраста минимальной интенсивностью по ЧСС, которая дает тренировочный эффект, является для лиц от 17 до 25 лет — 134 удар/мин; 30 лет — 129; 40 лет — 124; 50 лет — 118; 60 лет — 113 удар/мин.

В зависимости от ЧСС можно судить о характере тренировочной нагрузки. Так при ЧСС 131-150 уд/мин – нагрузка относится к аэробной (первой) зоне, здесь энергия вырабатывается при достаточном количестве кислорода. При ЧСС 151-180 уд/мин – нагрузка относится к аэробной и анаэробной (смешанная), здесь энергия вырабатывается при недостаточном количестве кислорода [3].

Для определения ЧСС, кисть охватывают рукой в области лучезапястного сустава так, чтобы большой палец находился на тыльной стороне кисти, а указательным, средним и безымянным пальцами прижимают кожу на передней поверхности предплечья, где четко прощупывается пульсирующая лучевая артерия. При этом рука, на которой прощупывают пульс, должна находиться в удобном положении, и мышцы не должны быть напряжены. Для более удобного и быстрого измерения показателя ЧСС за 1 минуту, подсчет пульсирующих ударов в зоне лучевой артерии подчитывается за 6 секунд и умножается на 10 [8]. Также кардиодатчики (пульсометры) помогают контролировать и рационально регулировать нагрузку на протяжении тренировки, а персональные тренинг-программы для компьютера или смартфона, соединяющие в себе функции дневника самоконтроля и планировщика нагрузки, в некоторой степени могут заменить персонального тренера [2].

Таким образом, для обеспечения максимального эффекта оздоровительной тренировки, необходимо правильно дозировать физическую нагрузку. Правильно дозировать нагрузку можно по ранее упомянутым параметрам, но самый простой и понятный для самодиагностики и самоконтроля со стороны спортсмена является пульсомерия.