Гера́льдика (гербоведение; от лат. heraldus «глашатай») — специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, а также традиций и практики их использования. Является частью эмблематики — группы взаимосвязанных дисциплин, изучающих эмблемы. Отличие гербов от других эмблем заключается в том, что строение, употребление и правовой статус гербов соответствуют особым, исторически сложившимся правилам. Геральдика точно определяет, что и как может быть нанесено на государственный герб, фамильный герб и так далее, объясняет значение тех или иных фигур. Корни геральдики уходят в Средневековье, когда и был разработан специальный геральдический язык.

Знаток геральдики — геральдист, геральдик, гербовед или арморист. 10 июня празднуется Международный день геральдики.

Цвета в геральдике

Тинктуры

Геральдические тинктуры (цвета) разделяются на металлы, меха и финифти (эмали). В геральдике используется девять важнейших тинктур: два металла, пять эмалей и два меха. Первоначально было только четыре цвета — красный, синий, чёрный и белый, но затем появились дополнительные цвета: зелёный, жёлтый и пурпурный. Жёлтый и белый, сначала независимые от золота и серебра цвета, позднее стали заменять эти два металла и как самостоятельные уже не использовались. Ныне используется два металла — золото и серебро, а также пять основных финифтей — червлень, лазурь, зелень, чернь и пурпур. Особым типом геральдических цветов являются меха — горностаевый и беличий.

Символика цветов

Символическое толкование геральдических цветов уместно только тогда, когда заранее известно, что составитель герба вложил смысл в его расцветку. В противном случае есть опасность обнаружить скрытый смысл там, где его нет. Можно с уверенностью сказать, что в большинстве гербов цвет выбирается не в соответствии с его символическим значением, а в соответствии с эстетическими принципами составления композиции. Поскольку нет жёсткой системы, способной помешать каждому желающему вкладывать в геральдические цвета какой угодно смысл, вполне естественно, что существует множество разнообразных толкований, предлагаемых разными источниками.

Основные понятия

- Герб — эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, с изображением символов его владельца (человека, сословие, род, город, страну и т. п.):

- гласный герб — прямо указывает на фамилию владельца или название города;

- полугласный герб — с отдалённым, относительным согласованием между именем города и эмблемами щита.

- Геральдический щит — основа любого герба; стилизованный щит с гербовыми фигурами на лицевой поверхности (в гербовом поле). Одна из распространённых форм — французский щит.

- Геральдический язык — язык описания герба, процесс описания называют блазонированием, а само описание — блазоном.

- Герольд — распорядитель рыцарских турниров, ведавший составлением гербов и родословий.

Оформление щита

- Деление щита — разделение поля щита на различно окрашенные части посредством прямых или фигурных линий.

- Гербовые фигуры — все фигуры (не деления), размещённые в щите герба:

- геральдические — основные фигуры; бывают почётные (например, глава, пояс, столб) и простые (ромб, круг и т. д.);

- негеральдические — все фигуры, не относящиеся к геральдическим, разделяются на естественные (лев, орёл и т. д.), фантастические (дракон, ангел и т. д.) и искусственные (меч, подкова и т. д.).

- Бризуры — отличительные геральдические знаки младшего поколения.

- Знаки отмены — включаемые по приговору для обозначения бесчестного поступка.

ПРАВО НА ГЕРБ

1. Правом на герб обладают субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Согласно российской традиции, город может иметь герб, даже не будучи отдельным муниципальным образованием. Но в принципе право на этот герб принадлежит не самому городу, а муниципальному образованию, к которому этот город относится. Органы самоуправления этого муниципального образования могут вводить или не вводить герб в использование, по своему усмотрению регулировать его употребление и т.д

Населенные пункты, не являющиеся отдельными муниципальными образованиями (.), претендовать на герб не могут. Органы местного самоуправления вправе вводить для таких населенных пунктов административные эмблемы, разработка которых выходит за пределы рассматриваемых здесь проблем.

Особые регионы, образуемые федеральными Законами и Указами, также могут иметь гербы; но вопрос о таковых должен каждый раз рассматриваться в индивидуальном порядке.

2. Городские гербы, утвержденные в законодательном порядке до 1917 года, остаются в силе как не отменявшиеся в законодательном порядке ни в годы революции, ни позднее. Поэтому правильнее говорить не о возрождении или восстановлении исторического герба города, а о восстановлении его употребления или об обращении к историческому гербу. Переименование города не лишает его права на исторический герб.

Право на исторический городской герб сохраняется за городом, если он является муниципальным образованием. Если же он входит в качестве составной части в более крупное муниципальное образование (район и т.п.), то право на использование исторического герба переходит к этому образованию.

В отличие от городских, исторические гербы губерний, областей, уездов и округов, существовавших до революции, были «автоматически» отменены реформой территориально-административного устройства России, проведенной в 1928-1929 годах, и сегодняшние территории не являются прямыми обладателями этой старинной символики. Однако они вправе — в качестве территориальных и моральных преемников — воспользоваться историческими территориальными гербами при создании собственных. Некоторые элементы при этом неизбежно должны отсеяться, но «знаковое ядро» сохранится.

Обращаясь к исторической символике, необходимо учитывать одушевлявшую их геральдико-правовую логику, выразившуюся в нормах дореволюционного законодательства о земельных и городских гербах (прежде всего — Указ 1857 года об их упорядочении). Основные трудности, возникающие при приложении этих норм к сегодняшней действительности, рассмотрены ниже (см. раздел 23 и др.).

3. В случае слияния муниципальных образований, уже имеющих гербы, возможно: 3.1. создание нового герба с использованием или без использо-вания элементов существовавших ранее гербов; 3.2. соединение гербов в один составной; 3.3. принятие герба одного из муниципалитетов в качестве общего.

ЗНАЧЕНИЕ И СИМВОЛИКА ГЕРБА

4. Во вступлении уже говорилось об основных функциях герба — репрезентативной, юридической, опознавательной. Именно роль герба как опознавательного знака является ключевой. Герб должен быть узнаваем, иконографически своеобразен. Это «необщее выражение лица» во многом оказывается важнее смыслового содержания, вкладываемого в герб его разработчиками (ведь оно может забыться, а облик герба остается).

История знает множество гербов, возникновение которых было случайным, символика — надуманной или навязанной и т.д.; но со временем такие гербы нередко приживались и становились объектом любви, гордости и признания, поскольку на них переносилась репутация, доброе имя соответствующих городов к территорий (если же нет доброго имени, не поможет самый пышный герб).

5. Прекрасно, если герб отражает местную историю, топографию, достопримечательности или же стремления жителей города (района, области и т.д.). Но не стоит превращать герб в «краткий путеводитель» и пытаться отразить в нем все локальные особенности. Во-первых, отразить все особенности вряд ли удастся. Во-вторых, герб создается на века, а такие местные черты, как, например, структура производства, могут радикально измениться уже через несколько лет. В-третьих, есть риск создать перегруженную композицию, не поддающуюся прочтению.

6. Один из классических способов создания герба — принятие изображения, перекликающегося с названием, именем обладателя герба (орел в гербе г. Орла, горох — в гербе г. Гороховца, ворон — в гербе г. Грайоворона, старая женщина — в гербе г. Старицы и т.д.); такие гербы называются гласными. При этом изображение может и не отражать действительное происхождение названия, достаточно созвучия. Так, Великие Луки получили свое название из-за речных излучин, а в их гербе помещены три лука. Главный герб может отражать старое, впоследствии отмененное название города или местности; в нем могут быть обыграны различные диалектные или профессиональные термины и т.п.

7. Нет необходимости ограничиваться узким кругом «самых геральдических» знаков. Чиж, улитка или головастик в принципе не менее геральдичны, чем лев или орел; крапива или незабудка приемлемы наравне с розой, лавром или хлебным снопом. В геральдике существует, кроме того, обширная практика употребления фантастических фигур — как глубоко традиционных (грифон, феникс, кентавр, мантикора и т.п.), так и изобретаемых заново или переносимых в геральдику из фольклора, народного искусства и т.д. (гербы Иркутска и Иркутской области, Удмуртии, Коми и другие). Все это расширяет возможности герботворчества. В то же время существуют ограничения, определяющие, какие фигуры не должны включаться в герб.

ОСНОВНЫЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ И ГЕРАЛЬДИКО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ

8. Важнейшие элементы герба помещаются в пределах ограниченного пространства, условно именуемого геральдическим щитом (полем щита).

9. Цвета всех деталей (фигур, поля и т.д.) должны быть определены. Желательно ограничиться основными геральдическими цветами: двумя «металлами» — золотом и серебром (в геральдике не проводится различия между золотом и желтым, между серебром и белым цветом), пятью «финифтями» («эмалями») — лазурью (это понятие объединяет различные оттенки синего и голубого, между которыми также не проводится различие), червленью (красный, алый цвет), зеленью, черным и пурпуром (может передаваться различными оттенками фиолетового, холодно-малинового, сиреневого); допускается также стилизованное изображение некоторых мехов (горностаевый, беличий, «противогорностаевый» и т.д.; каждый из мехов считается в геральдике отдельным цветом) и телесный цвет (при изображении людей, ангелов, кентавров, сфинксов и других человекоподобных чудовищ).

10. Основные фигуры, помещаемые на металлическом фоне (в металлическом поле), должны быть финифтяными, и наоборот — фигуры в финифтяном поле должны быть металлическими. Металл на металл, финифть на финифть не накладываются. Это — так называемое «основное правило геральдики».

Есть несколько ситуаций, в которых соблюдение основного правила необязательно. Например, если герб с «запрещенным» сочетанием цветом был утвержден главой государства или существует — хотя бы без такого утверждения — более века, исправлять его не нужно. Но в общем случае основное правило необходимо соблюдать.

11. Стороны в геральдике определяются с точки зрения того, кто стоит за гербовым щитом и держит его; таким образом, от зрителя правая геральдическая сторона находится слева, левая геральдическая сторона — справа.

Живые существа — люди, животные, ангелы и т.п. и некоторые искусственные фигуры (например, корабли) изображаются в геральдике обращенными или прямо (на зрителя), или направо (от зрителя — налево). Подобным образом орудия (меч, стрела, молот и т.п.) обычно изображаются обращенными верх или направо. Поворот геральдически влево нетипичен для геральдики. При изображении нескольких фигур они могут быть обращены в одну сторону, друг к другу или же в разные стороны.

Поворот живых фигур и орудий влево вполне возможен, но требует специальной мотивации. Например, поворот московского всадника влево освящен давней традицией; это же можно сказать и о фантастическом звере в городском иркутском гербе. Аналогичный поворот тигра в гербе Еврейской Автономной Области символизирует необычную судьбу этого субъекта Федерации и т.д.

12. Недопустимо помещение в гербе конкретных архитектурных сооружений (зданий, памятников и др.). В гербе нельзя, к примеру, изобразить Московский Кремль или Медного всадника (хотя можно изобразить условную крепость с остроконечными башнями, определив их число, расположение и т.д., или всадника на скале).

13. Необходимо избегать включения в герб элементов, являющихся исключительной принадлежностью позднего нового и новейшего времени, а также технологически специфических форм (станки, автомобили, пистолеты, специальные инструменты и др.); их рекомендуется заменять традиционными условными знаками-аналогами: молнией для электростанции или электроэнергии, сквозным ромбом для текстильного производства и т.п.

14. Герб не является графически неизменным. Герб — не товарный знак, он имеет более высокий статус и существует по иным правилам. Допускается перерисовка герба в разных стилях, в щитах разных форм и пропорций: изменением герба как такового это не является. Варианты одного и того же герба в разных стилизациях могут параллельно находиться в официальном употреблении. Эталоном герба является не рисунок (его роль — пояснительная), а геральдическое описание, запечатлевающее «формулу герба». Описание составляется с применением особой гербоведческой терминологии. Обычно в ходе проведения экспертизы в Герольдии её специалисты обеспечивают составление описания, соответствующего и гербу, и всем научным требованиям, после чего это описание утверждается местной администрацией.

15. Щит герба, как правило, должен иметь одно поле. Это поле может делиться на разноцветные участки, но они должны быть объединены общей фигурой, образовывать цельную композицию. В противном случае герб окажется соединенным из двух или нескольких гербов, а это допустимо лишь в тех случаях, если имеет место слияние муниципалитетов, городов, территорий, уже имевших свои гербы в прошлом.

При соединении нескольких гербов в одном необходимо помнить, что разные способы их сочетания (в рассеченном щите, пересеченном щите, в щите, разбитом начетверо и т.д.) имеют разное геральдическое и правовое значение, что определяется международными и отечественными нормами и прецедентами. В принципе каждый отдельный случай заслуживает отдельного обсуждения.

В исторических версиях многих городских и уездных гербов щит был пересеченным (разделенным по горизонтали) и объединял региональную эмблему с местной. Но эти гербы устарели более века назад (см. раздел 23) и служить образцом сегодня отнюдь не могут.

16. В состав герба может входить девиз — лаконичная надпись, воспроизводящая призыв, утверждение, назидание или какую-либо историческую фразу. Девизы помещаются за пределами щита на лентах, декоративных полосах (обычно помещаемых ниже щита). Как правило, цвет литер (букв) девиза соответствует расцветке главной фигуры герба, а цвет ленты — главному полю герба, хотя при наличии обоснования возможно и другое цветовое решение.

Иное помещение надписей в гербах — как в пределах, так и за пределами щита, — не согласуется с геральдическими правилами и потому неприемлемо. Это касается прежде всего названий и их аббревиатур, а также цифровых обозначений (дат основания и т.п.).

Немногочисленные старые гербы, составленные с нарушением этого принципа (например, гатчинский, таганрогский), считаются «освященными давностью» и не требуют обязательной переделки. Вообще же помещение названия в герб — классический пример геральдического дурного тона.

Герб является «изобразительным именем», и дополнять его писаным именем было бы не только негеральдическим действием, но и тавтологией, неоправданным дублированием обозначающей функции. К тому же на бланках и гербовых печатях органов власти и самоуправления герб все равно сопровождается надписью-названием.

17. За исключением девиза, все элементы герба, сопровождающие щит, имеют особое геральдико-правовое значение атрибутов статуса и потому не могут вноситься в гербы произвольно.

Это относится к любым коронам, шапкам, венкам и ветвям, лентам (кроме девизных), наградам, а также к щитодержателям — условным фигурам (животных, людей и т.п.), поддерживающим щит.

Основные положения по составлению личных гербов, применимые в современной России

Ниже приводится «выжимка» из Инструкции гербовому отделению (сост. Б.В. Кёне), в той части в которой эта инструкция применима в современных условиях — то есть в основном за вычетом положений, регулировавших применение дворянских атрибутов.

Гербы родовые составляются по просьбам частных лиц согласно с правилами геральдики и с соблюдением нижеизложенных правил.

1. Проситель в пояснительной записке о своем гербе, прилагаемой к прошению, может обозначить фигуры или эмблемы, из коих он желал бы составить герб, или же представить проект рисунка всего герба.

2. Следует избегать повторения эмблем, данных уже другому лицу.

3. Герб может состоять только из одного поля в щите.

4. Следует по возможности изобразить в щите только одну фигуру, составляющую главную эмблему герба, а если проситель пожелает еще другую, то второстепенная фигура помещается:

а) во главе щита, или

б) в оконечности щита, или

в) в правом или левом углу, в правой или левой стороне от главной фигуры, или

г) в вольной части щита, или

д) на какой-нибудь главной фигуре, например столбе, поясе, перевязи, или

е) в нашлемнике.

5. Так как геральдика есть наука средневековая, то геральдические фигуры следует изобразить в соответствующей средневековой форме, и вследствие сего фигуры классической древности и мифологические, а также и новейших времен, например, локомотивы, пароходы и новейшие орудия, не должны быть допускаемы в гербах.

6. Фигура должна занимать половину пространства щита или поля.

7. В геральдике существуют только два металла: золото и серебро, — и четыре финифти, т.е. червлень, лазурь, чернь и зелень; воспрещается помещать металл на металле и финифть на финифти, но всегда металл на финифти и наоборот.

(Натуральные цвета допускаются в виде исключения, например, для изображения человеческого тела).

Примечание редакции: к числу допустимых финифтей относится по факту и пурпур.

8. Каждому щиту принадлежит только один шлем.

Примечание редакции: в современных условиях возможно применение только бессословных простых стальных шлемов, с бармицей или без нее.

Шлем своим положением должен соответствовать направлению нашлемника. Шлему принадлежит намет, который должен соответствовать металлу и финифти нашлемника, или щита, или обоих.

Наметы должны представлять снаружи финифть и внутри – металл герба. Щит с наметом без шлема не допускается.

9. Короны — не допускаются.

Примечание редакции: бурелет также не допускается, также как и какие-либо иные повязки его заменяющие.

10. Щитодержатели — не допускаются.

11. Мантия — не допускается.

Примечание редакции: во избежание введения кого-либо в заблуждение не допускается и графическое изображение наметов наподобие мантий.

12. Девизы должны быть написаны по металлу и финифти главного щита.

Источник

Описание герба: порядок, элементы и терминология

Описание герба в соответствии с правилами геральдики. На рисунке — герб Австрийского дома (1-я половина XVIII века), (порядок описания внизу страницы).

Чтобы описать герб, необходимо знать прежде всего элементы кода, который определяет очерёдность их описания. Геральдическая терминология развивалась по двум направлениям, в рамках двух культур, хотя и внутри одной традиции могли быть существенные разночтения. Мы знаем две противоположные традиции: испано-германскую и англо-французскую. Последняя была усвоена и воспринята итальянской геральдикой.

В испано-германской традиции описание герба начинается со щита (с маленького герба, помещенного в центр большого), если таковой имеется, потом идут деления (четкий порядок не определен), в конце рассматривается поле.

В англо-французской традиции описание герба начинается с основного поля, затем внимание уделяется делениям (в строго определенном порядке), рассматриваются фигуры внутри обозначенных полей и в конце описываются фигуры и элементы щитка, помещенного «поверх всего». Эта схема, как мы видим, логически выверенная, простая и при этом четкая и ясная.

Порядок описания гербов

1. Форма и положение герба (прямое или наклонное) упоминаются в том случае, если речь идет о графическом или скульптурном изображении.

2. Затем описывается цвет или мех — фон основного поля (в том случае, если деление отсутствует), затем идет описание фигуры. Каждое животное имеет свои характерные позиции, которые нет необходимости описывать, как в данном случае с гербом, на котором изображен лев («восстающим»). В том случае, если тело животного имеет один цвет, а отдельные его части — другой, то специальный термин для каждой части указывает на то, какая именно имеется в виду («с языком такого-то цвета», «с глазами», «с когтями», «с половым членом»), кроме того, может описываться положение и форма хвоста. (В русской геральдической терминологии эта детализация присутствует не всегда и все вместе описывается как «вооружения».

Геральдисты стараются по возможности не повторять название одного и того же цвета. В том случае, если он характеризует две последовательно описываемые фигуры, они нередко заменяют само название цвета выражением «того же цвета». Если фигура имеет тот же цвет, что поле или элемент, описанный непосредственно перед этой фигурой, то принято указывать «цвета поля», или «цвета первой», или же «цвета второй» и т. д.

3. Гербовые фигуры описываются после поля и его фигур, затем описываются фигуры, «обременяющие» эти элементы или «пересекающие» их. В последнюю очередь описывается кайма, если таковая имеется (см. рисунок внизу справа); если он отсутствует, то приводится описание вольной четверти, кантонов (углов) и внутренней каймы.

4. Поля, на которые разделен герб, описываются поочередно, после того, как блазонируются деления: «Разделен поясообразно: первое. второе. третье. «. Порядок, в котором следует описывать гербы, разделенные на те или иные части, приведен на последующих страницах.

Четверть (quarto), то есть часть герба, разделенного на четыре поля (иногда называемая большой четвертью — gran quarto), может быть в свою очередь разделена еще на четыре четверти; при этом каждая из четырех частей герба должна быть описана отдельно, как самостоятельный герб.

Если в «большой четверти» или в «четверти» имеются известные фамильные или государственные гербы, то следует указывать: «Шотландии», «Арагона», «Гонзага», «Нассау» и так далее. В тех случаях, когда эти символы менее известны, указывается просто «. принадлежит семье такой-то. «.

5. Внешние элементы, указывающие на дворянский статус, место в феодальной иерархии, описываются после щита; начинать следует с верхних, блазонируются шлем, шлемовая эмблема, корона, затем описываются щитодержатели, затем различные элементы сбоку от щита, затем балдахины или мантии, последними — девизы и военные кличи.

Щит пересеченный: в первой четверочастной части:

1 — герб Венгрии, восемь чередующихся серебряных и красных поясов;

2 — герб Богемии, в красном поле серебряный лев с раздвоенным хвостом, в форме Андреевского креста, язык, когти и корона золотые;

3 — герб Кастилии, в красном поле золотой замок с тремя башнями, или главная башня замка;

4 — герб Леона, в серебряном поле красный или, во французской традиции, пурпурный лев;

5 — герб Штирии, в зеленом поле серебряный грифон без крыльев, у него ярко-красная пасть, ноздри и уши;

6 — герб Австрии, в красном поле серебряный пояс;

7- герб Швеции, в серебряном поле три красных леопардовых льва, один за другим;

Поверх всего в средоточии чести щиток, рассечен (8) гербом Австрии и (9) старинным гербом Бургундии, чередующиеся перевязи вправо золотые и синие, с красной каймой.

Во второй рассеченной части четыре закругленных книзу щита прямоугольно-овальной формы, нижняя часть герба состоит из щитов клинообразной формы:

10 — герб Арагона, в золотом поле четыре красных столба;

11 — герб Сицилии, в золотом поле четыре красных столба, фланкированных серебром с двумя черными орлами с распростертыми крыльями;

12 — герб Карниолы, в серебряном поле синий орел с распростертыми крыльями, части оперения, когти, клюв и корона красные, обремененный на груди шахматным серебряным и красным полумесяцем;

13 — герб Тироля, в серебряном поле красный орел, когти, части оперения, клюв и корона золотые, обремененный на груди золотым и черным лилиевидным полумесяцем;

14 — герб Гранады, в серебряном поле красный плод граната, стебель и листья зеленые, открытый, зерна и верхняя часть кожицы в виде короны золотые;

15 — герб Энезо, черный орел с распростертыми крыльями;

16 — старинный герб Австрии, в синем поле пять золотых жаворонков со сложенными крыльями (2,2,1) (Джинанни).

Источник

Основные нормы составления территориальных и муниципальных гербов: методические рекомендации

01.01.2003 // Государственная герольдия при Президенте РФ (составитель — М.Ю. Медведев)

Представляемое здесь изложение гербоведческих и геральдико-правовых норм подчинено практической задаче: облегчить работу тех, кто разрабатывает государственную символику субъектов Российской Федерации и официальную символику муниципальных образований. Многие из перечисляемых норм широко известны благодаря популярным и учебным изданиям, другие знакомы только исследователям и до сих пор не рассматривались (или почти не рассматривались) в общедоступных публикациях. Рекомендации готовились в расчете на широкий круг адресатов; предполагается, что они будут небесполезны и для начинающих любителей геральдических художеств, и для тех, кто интересуется этой темой уже давно, а также для официальных лиц органов власти и самоуправления, связанных с геральдической проблематикой по долгу службы.

Обращаясь к перечисленным здесь нормам, стоит учитывать, что формально гербоведческие принципы неразрывно связаны с такими важнейшими функциями герба, как юридическая (герб является объектом права и в то же время представляет своего обладателя в качестве субъекта права), репрезентативная (герб — парадный, торжественный знак) и прежде всего — опознавательная. Некоторые правила составления гербов могут показаться на первый взгляд архаичными, неактуальными, недостаточно логичными и т.д. Однако их несоблюдение неизбежно наносит урон гербу — его правовой корректности, парадности и узнаваемости.

Некоторые положения поясняются примерами (. ).

I. Первоочередные рекомендации

При разработке герба обратите внимание, какой именно субъект права, какое юридическое лицо будет им обозначено (см. раздел 1).

Традиционная символика, старые гербы безусловно имеют приоритет; но при их восстановлении необходимо учитывать множество исторических и правовых обстоятельств (разделы 2, 3, 17-19, 23).

Не пытайтесь выразить в гербе ВСЁ — всю историю, все достопримечательности и т.п. (разделы 5, 6).

Основой герба должен быть геральдический щит; цвета, их сочетания и повороты фигур должны соответствовать гербоведческим нормам (разделы 8-11).

Единственным эталоном герба является его геральдическое описание. Изобразительный эталон не допускается (раздел 14).

Необходимо избегать дробления щита на несколько отдельных композиций, никак не связанных общими элементами (раздел 15), помещения в гербах атрибутов новейшего времени (раздел 13), изображений конкретных сооружений и предметов (раздел 12), надписей, за исключением девизов (раздел 16), а также украшений вокруг щита — также за исключением некоторых случаев (разделы 17-21).

В гербах субъектов Федерации и муниципалитетов не может воспроизводиться федеральная символика — орел и триколор (раздел 22); региональная (губернская, областная и т.п.) символика может использоваться в муниципальных гербах только на определенных условиях (раздел 23).

Ниже эти и другие основные нормы раскрываются более подробно.

II. Право на герб

1. Правом на герб обладают субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Согласно российской традиции, город может иметь герб, даже не будучи отдельным муниципальным образованием. Но в принципе право на этот герб принадлежит не самому городу, а муниципальному образованию, к которому этот город относится. Органы самоуправления этого муниципального образования могут вводить или не вводить герб в использование, по своему усмотрению регулировать его употребление и т.д.[1]

_______________

[1] Так, Новооскольский район Белгородской области, включающий в себя г. Новый Оскол, в качестве районного герба утвердил старинный герб райцентра. Белгородский район (представляющий собою муниципальное образование, отдельное от Белгорода) оказался вынужден создавать для себя новый герб (хотя при этом была вполне резонно использована та же символика, что и в гербе г. Белгорода).

Рассмотрим несколько условных, абстрактных примеров.

Представим себе некий район А, являющийся муниципальным образованием, в состав которого входят два города: А (центр района) и Б. В принципе органы самоуправления района могут установить три разных герба: общерайонный, города А и города Б (два последующих — для использования, наряду с общерайонным, в соответствующих городах). Более того, возможно создание и употребление четвертого, соединенного герба, в котором встретятся символы района и двух городов. Эта возможная, но громоздкая модель поддается упрощению; так, можно ограничиться принятием герба района и вообще не ставить вопрос о символике обоих городов (но если они — или один из них — имеют исторический герб, такой маневр безусловно нежелателен); установить единый герб для района А и города А (если население Б не воспротивится); установить гербы обоих городов и в виде соединенного герба пользоваться как районным символом.

Иная ситуация — в районе В, где райцентр В выделен в самостоятельное муниципальное образование. В этом случае район В и райцентр В должны иметь разные гербы (хотя вполне закономерным было бы использование общей символики и даже зрительное сходство — но не совпадение! — обоих гербов). При этом не имеет значения, является ли райцентр городом или нет.

В любом случае действует принцип, согласно которому герб служит отличительным знаком: один муниципалитет может при определенных обстоятельствах иметь более одного герба; но два разных муниципалитета (или тем более муниципалитет и субъект Федерации) не могут и не должны иметь одинаковый герб.

Населенные пункты, не являющиеся отдельными муниципальными образованиями (. ), претендовать на герб не могут. Органы местного самоуправления вправе вводить для таких населенных пунктов административные эмблемы, разработка которых выходит за пределы рассматриваемых здесь проблем.

Особые регионы, образуемые федеральными Законами и Указами, также могут иметь гербы; но вопрос о таковых должен каждый раз рассматриваться в индивидуальном порядке.

2. Городские гербы, утвержденные в законодательном порядке до 1917 года, остаются в силе как не отменявшиеся в законодательном порядке ни в годы революции, ни позднее.

Поэтому правильнее говорить не о возрождении или восстановлении исторического герба города, а о восстановлении его употребления или об обращении к историческому гербу. Переименование города не лишает его права на исторический герб.

Право на исторический городской герб сохраняется за городом, если он является муниципальным образованием. Если же он входит в качестве составной части в более крупное муниципальное образование (район и т.п.), то право на использование исторического герба переходит к этому образованию.

В отличие от городских, исторические гербы губерний, областей, уездов и округов, существовавших до революции, были «автоматически» отменены реформой территориально-административного устройства России, проведенной в 1928-1929 годах, и сегодняшние территории не являются прямыми обладателями этой старинной символики. Однако они вправе — в качестве территориальных и моральных преемников — воспользоваться историческими территориальными гербами при создании собственных. Некоторые элементы при этом неизбежно должны отсеяться, но «знаковое ядро» сохранится.

Обращаясь к исторической символике, необходимо учитывать одушевлявшую их геральдико-правовую логику, выразившуюся в нормах дореволюционного законодательства о земельных и городских гербах (прежде всего — Указ 1857 года об их упорядочении). Основные трудности, возникающие при приложении этих норм к сегодняшней действительности, рассмотрены ниже (см. раздел 23 и др.).

3. В случае слияния муниципальных образований, уже имеющих гербы, возможно:

3.1. создание нового герба с использованием или без использо-вания элементов существовавших ранее гербов;

3.2. соединение гербов в один составной;

3.3. принятие герба одного из муниципалитетов в качестве общего.

III. Значение и символика герба

4. Во вступлении уже говорилось об основных функциях герба — репрезентативной, юридической, опознавательной. Именно роль герба как опознавательного знака является ключевой. Герб должен быть узнаваем, иконографически своеобразен. Это «необщее выражение лица» во многом оказывается важнее смыслового содержания, вкладываемого в герб его разработчиками (ведь оно может забыться, а облик герба остается).

История знает множество гербов, возникновение которых было случайным, символика — надуманной или навязанной и т.д.; но со временем такие гербы нередко приживались и становились объектом любви, гордости и признания, поскольку на них переносилась репутация, доброе имя соответствующих городов к территорий (если же нет доброго имени, не поможет самый пышный герб).

5. Прекрасно, если герб отражает местную историю, топографию, достопримечательности или же стремления жителей города (района, области и т.д.). Но не стоит превращать герб в «краткий путеводитель» и пытаться отразить в нем все локальные особенности. Во-первых, отразить все особенности вряд ли удастся. Во-вторых, герб создается на века, а такие местные черты, как, например, структура производства, могут радикально измениться уже через несколько лет. В-третьих, есть риск создать перегруженную композицию, не поддающуюся прочтению.

6. Один из классических способов создания герба — принятие изображения, перекликающегося с названием, именем обладателя герба (орел в гербе г. Орла, горох — в гербе г. Гороховца, ворон — в гербе г. Грайоворона, старая женщина — в гербе г. Старицы и т.д.); такие гербы называются гласными. При этом изображение может и не отражать действительное происхождение названия, достаточно созвучия. Так, Великие Луки получили свое название из-за речных излучин, а в их гербе помещены три лука. Главный герб может отражать старое, впоследствии отмененное название города или местности; в нем могут быть обыграны различные диалектные или профессиональные термины и т.п.

7. Нет необходимости ограничиваться узким кругом «самых геральдических» знаков. Чиж, улитка или головастик в принципе не менее геральдичны, чем лев или орел; крапива или незабудка приемлемы наравне с розой, лавром или хлебным снопом. В геральдике существует, кроме того, обширная практика употребления фантастических фигур — как глубоко традиционных (грифон, феникс, кентавр, мантикора и т.п.), так и изобретаемых заново или переносимых в геральдику из фольклора, народного искусства и т.д. (гербы Иркутска и Иркутской области, Удмуртии, Коми и другие). Все это расширяет возможности герботворчества.

В то же время существуют ограничения, определяющие, какие фигуры не должны включаться в герб. Об этих ограничениях см. в разделах 12 и 13.

IV. Основные геральдические и геральдико-правовые нормы

8. Важнейшие элементы герба помещаются в пределах ограниченного пространства, условно именуемого геральдическим щитом (полем щита).

9. Цвета всех деталей (фигур, поля и т.д.) должны быть определены. Желательно ограничиться основными геральдическими цветами: двумя «металлами» — золотом и серебром (в геральдике не проводится различия между золотом и желтым, между серебром и белым цветом), пятью «финифтями» («эмалями») — лазурью (это понятие объединяет различные оттенки синего и голубого, между которыми также не проводится различие), червленью (красный, алый цвет), зеленью, черным и пурпуром (может передаваться различными оттенками фиолетового, холодно-малинового, сиреневого); допускается также стилизованное изображение некоторых мехов (горностаевый, беличий, «противогорностаевый» и т.д.; каждый из мехов считается в геральдике отдельным цветом) и телесный цвет (при изображении людей, ангелов, кентавров, сфинксов и других человекоподобных чудовищ).

При одноцветном воспроизведении герба используется условная штриховка для червлени (рис. 1), лазури (рис. 2), зелени (рис. 3), пурпура (рис. 4). Золото изображается поверхностью, покрытой точками (рис. 5), серебро — незаштрихованной поверхностью (рис. 6). Черный цвет изображается поверхностью, закрашенной сплошь (рис. 7), а при рельефном воспроизведении — пересекающимися штрихами (рис. 8). Приведены также основные типы воспроизведения горностаевого меха (рис. 9, 10) и беличий мех (рис. 11). Противогорностаевый мех имеет черный фон с белыми «хвостиками», изображаемыми так же, как и горностаевые на рис. 9 и 10. Соболий мех эквивалентен черному цвету.

10. Основные фигуры, помещаемые на металлическом фоне (в металлическом поле), должны быть финифтяными, и наоборот — фигуры в финифтяном поле должны быть металлическими. Металл на металл, финифть на финифть не накладываются. Это — так называемое «основное правило геральдики».

Есть несколько ситуаций, в которых соблюдение основного правила необязательно. Например, если герб с «запрещенным» сочетанием цветом был утвержден главой государства или существует — хотя бы без такого утверждения — более века, исправлять его не нужно. Но в общем случае основное правило необходимо соблюдать.

11. Стороны в геральдике определяются с точки зрения того, кто стоит за гербовым щитом и держит его; таким образом, от зрителя правая геральдическая сторона находится слева, левая геральдическая сторона — справа.

Живые существа — люди, животные, ангелы и т.п. и некоторые искусственные фигуры (например, корабли) изображаются в геральдике обращенными или прямо (на зрителя), или направо (от зрителя — налево). Подобным образом орудия (меч, стрела, молот и т.п.) обычно изображаются обращенными верх или направо. Поворот геральдически влево нетипичен для геральдики. При изображении нескольких фигур они могут быть обращены в одну сторону, друг к другу или же в разные стороны.

Поворот живых фигур и орудий влево вполне возможен, но требует специальной мотивации. Например, поворот московского всадника влево освящен давней традицией; это же можно сказать и о фантастическом звере в городском иркутском гербе. Аналогичный поворот тигра в гербе Еврейской Автономной Области символизирует необычную судьбу этого субъекта Федерации и т.д.

12. Недопустимо помещение в гербе конкретных архитектурных сооружений (зданий, памятников и др.). В гербе нельзя, к примеру, изобразить Московский Кремль или Медного всадника (хотя можно изобразить условную крепость с остроконечными башнями, определив их число, расположение и т.д., или всадника на скале).

13. Необходимо избегать включения в герб элементов, являющихся исключительной принадлежностью позднего нового и новейшего времени, а также технологически специфических форм (станки, автомобили, пистолеты, специальные инструменты и др.); их рекомендуется заменять традиционными условными знаками-аналогами: молнией для электростанции или электроэнергии, сквозным ромбом для текстильного производства и т.п.

14. Герб не является графически неизменным. Герб — не товарный знак, он имеет более высокий статус и существует по иным правилам. Допускается перерисовка герба в разных стилях, в щитах разных форм и пропорций: изменением герба как такового это не является. Варианты одного и того же герба в разных стилизациях могут параллельно находиться в официальном употреблении. Эталоном герба является не рисунок (его роль — пояснительная), а геральдическое описание, запечатлевающее «формулу герба». Описание составляется с применением особой гербоведческой терминологии. Обычно в ходе проведения экспертизы в Герольдии её специалисты обеспечивают составление описания, соответствующего и гербу, и всем научным требованиям, после чего это описание утверждается местной администрацией.

15. Щит герба, как правило, должен иметь одно поле. Это поле может делиться на разноцветные участки, но они должны быть объединены общей фигурой, образовывать цельную композицию. В противном случае герб окажется соединенным из двух или нескольких гербов, а это допустимо лишь в тех случаях, если имеет место слияние муниципалитетов, городов, территорий, уже имевших свои гербы в прошлом.

При соединении нескольких гербов в одном необходимо помнить, что разные способы их сочетания (в рассеченном щите, пересеченном щите, в щите, разбитом начетверо и т.д.) имеют разное геральдическое и правовое значение, что определяется международными и отечественными нормами и прецедентами. В принципе каждый отдельный случай заслуживает отдельного обсуждения[2].

_______________

[2] Слияние городов Борисоглебска и Романова в 1822 году подразумевало и слияние их гербов. Но составной герб, принятый в городе без запроса в Герольдию (щит пересечен; вверху, на «губернском» месте — герб Борисоглебска; внизу — герб Романова), оказался несостоятельным и в геральдическом, и в правовом плане. Окончательно вопрос о гербе города (который сегодня называется Тутаевом) решился только в 1995 году, когда из 6 вариантов гербоведчески корректного, «уравновешенного» соединения обоих старых гербов городская администрация выбрала и утвердила один.

В исторических версиях многих городских и уездных гербов щит был пересеченным (разделенным по горизонтали) и объединял региональную эмблему с местной. Но эти гербы устарели более века назад (см. раздел 23) и служить образцом сегодня отнюдь не могут.

16. В состав герба может входить девиз — лаконичная надпись, воспроизводящая призыв, утверждение, назидание или какую-либо историческую фразу. Девизы помещаются за пределами щита на лентах, декоративных полосах (обычно помещаемых ниже щита). Как правило, цвет литер (букв) девиза соответствует расцветке главной фигуры герба, а цвет ленты — главному полю герба, хотя при наличии обоснования возможно и другое цветовое решение.

Иное помещение надписей в гербах — как в пределах, так и за пределами щита, — не согласуется с геральдическими правилами и потому неприемлемо. Это касается прежде всего названий и их аббревиатур, а также цифровых обозначений (дат основания и т.п.).

Немногочисленные старые гербы, составленные с нарушением этого принципа (например, гатчинский, таганрогский), считаются «освященными давностью» и не требуют обязательной переделки. Вообще же помещение названия в герб — классический пример геральдического дурного тона.

Герб является «изобразительным именем», и дополнять его писаным именем было бы не только негеральдическим действием, но и тавтологией, неоправданным дублированием обозначающей функции. К тому же на бланках и гербовых печатях органов власти и самоуправления герб все равно сопровождается надписью-названием.

17. За исключением девиза, все элементы герба, сопровождающие щит, имеют особое геральдико-правовое значение атрибутов статуса и потому не могут вноситься в гербы произвольно.

Это относится к любым коронам, шапкам, венкам и ветвям, лентам (кроме девизных), наградам, а также к щитодержателям — условным фигурам (животных, людей и т.п.), поддерживающим щит. Значение этих элементов, их историческая роль и возможное место в современных гербах поясняются ниже (. ).

18. КОРОНЫ в гербах не являются и никогда не являлись символом монархического правления (недаром они часто встречаются в гербах республик). Геральдическая корона — это знак определенного достоинства и символ собственных прав (самоуправления — в случае с муниципалитетами, государственной власти — в случае с субъектами Федерации). Правила геральдики и прецеденты определяют, какая именно корона соответствует тому или иному статусу (правовому, историческому и т.п.).

Использование корон в российской территориально-административной геральдике имеет давние традиции. С начала ХVШ века гербы различных земель, входящих в состав России, часто дополнялись коронами, венцами и шапками, соответствовавшими историческому статусу территории: так, в гербе астраханского региона помещался особого вида царский венец, в гербе тверской земли — великокняжеская шапка и т.д. В 1730 году был утвержден обширный сборник территориальных и городских гербов, в котором все эти короны были систематизированы и окончательно приобрели особенности, специфичные для российской геральдики; кроме того, были введены и короны для земель, не бывших в прошлом княжествами.

Совершенно иной характер имели короны, введенные для территориальных и городских гербов Указом 1857 года. В гербах губерний не нашлось места собственным территориальным коронам; их место заняла императорская корона, означавшая, что все губернские властные институты имеют основание лишь в верховной, центральной власти. Аналогичное значение придавалось специально сочиненной «древней царской короне» в гербах областей, градоначальств и уездов (корона для округов не была утверждена; но на практике употреблялись атрибуты, аналогичные уездным). Собственно, все эти короны не были губернскими, областными или уездными символами; они были знаками верховной власти и принадлежали не территориям, как таковым, а ячейкам определенной территориально-административной системы.

Подобным образом короны (башенные и иные), введенные в 1857 году для городов и посадов, были неразрывно связаны с той же системой управления и знаменовали не собственную идентичность города, но его административный статус (центр губернии, уезда и т.п.).

С отменой губернско-уездного деления и введением новой территориальной системы в 1920-х годах все короны, установленные Указом 1857 года, лишились своего геральдико-правового основания. Исключение составило лишь небольшое количество корон и шапок, установленных не по административному, а по историческому принципу — для древних центров страны (шапка Мономаха для бывших столиц великих княжеств, соответствующие венцы — для центров царств и т.п.).

. Если существует старинная «собственная» корона региона (из числа введенных в 1730 году или аналогичная), она вполне может быть использована в гербе нынешнего субъекта Федерации. Так, в гербе Пермской области присутствует историческая корона (шапка) образца 1730 года.

Несколько иные принципы действуют в отношении гербов муниципальных образований. Общая система городских, посадских и уездных корон, утвержденная в 1857 году, совершенно неприложима к сегодняшней ситуации; необходимо на федеральном уровне вводить новую систему статусных корон, и проект соответствующего документа сейчас обсуждается. (. )

Исключение в отношении исторических столиц упоминалось выше. Муниципалитет Ярославля, пользуясь исторической привилегией, зарегистрировал герб города с шапкой Мономаха над щитом, но до утверждения общих норм тактично воздерживается от введения этой полной версии герба в повсеместное употребление.

19. ВЕНКИ в российских гербах тоже традиционно рассматриваются как знаки статуса, и до общей федеральной систематизации их имеет смысл избегать (поскольку вне общей системы знак статуса оказывается бессмысленным и неприличным). Включение в герб венка какого-либо нового образца (не употреблявшегося ранее в русской геральдике) также не может считаться удачным, поскольку такой элемент приобретает значение знака статуса по аналогии с историческими версиями венков.

В силу разных причин это относится и к дореволюционным орденским лентам, включавшимся в гербы в соединении с различными атрибутами (теми же венками или иными знаками, отражавшими местную специфику). Сегодня для восстановления подобных украшений в местных гербах нет должных оснований.

20. НАГРАДЫ (ордена, медали), принадлежащие субъекту Федерации или городу, могут быть отражены в гербе. Возможно помещение ленты таковой награды вокруг щита или же изображение знака ордена (медали), подвешенного к щиту на своей ленте. В принципе утверждать такие знаки в составе гербов совершенно необязательно, даже нежелательно, т.к. это противоречит российской традиции. Согласно общим геральдическим нормам, герб обладателя награды (территории, города и т.п.) допускается официально воспроизводить с соответствующим наградным знаком (как это описано выше) даже тогда, когда никакие документы и акты о гербе этого не предусматривают.

21. ЩИТОДЕРЖАТЕЛИ, или фигуры в опорах щита — особые элементы герба, связываемые в российской геральдике (и в большинстве других локальных геральдических традиций) с определенным высоким статусом гербовладельца.

Немногочисленные, но весомые исторические прецеденты установили в России право на щитодержателей для центров обширных регионов; сегодня им соответствуют центры субъектов Федерации. Так, Новосибирск пользуется гербом со щитодержателями, поскольку является областным центром. Выборг (в прошлом — центр лена, провинции, губернии) сохраняет своих щитодержателей, поскольку они были утверждены за ним не в качестве административного атрибута, но в качестве «индивидуального отличия». Однако это — уникальное исключение. Прочие муниципалитеты, если они не являются центрами своих субъектов Федерации, не могут использовать щитодержателей.

Государственный статус субъектов Федерации дает каждому из них безусловное право помещать щитодержателей в собственных гербах.

Одновременно со щитодержателями в герб вносится подножие, на котором они стоят (в случае с летучими существами подножие не обязательно). Обычно это — условная орнаментальная «подставка» или зеленая земля. Однако подножие может иметь иную, более сложную форму.

22. Не допускается произвольное внесение общероссийских символов в местные гербы.

Двуглавый орел Российской Федерации, ее государственный бело-сине-красный флаг, лента этих же цветов — все эти эмблемы не могут служить ни элементом, ни геральдической основой для герба, ни основой для его части.

Дореволюционная общероссийская символика (двуглавый орел в версиях, употреблявшихся до 1917 года; императорская корона и т.п.) может сохраняться в гербе, если это основано на исторической традиции и на конкретных узаконениях. Так, в гербе Санкт-Петербурга сохраняется скипетр, увенчанный двуглавым орлом, поскольку помещение этой почетной эмблемы в герб города было санкционировано императорскими указами (1730 и 1780 годов).

23. Внесение региональных гербов или их элементов в состав муниципальных гербов тоже не может быть произвольным.

Для уяснения того, каким оно может быть, понадобится еще один исторический экскурс.

В 1778 году впервые в качестве официального принципа было провозглашено помещение элемента земельного герба в гербы городов (тогда же было предусмотрено исключение для наиболее значительных городов, имеющих старинные символы). Позднее стала действовать упрощенная общая схема: гербовый щит, как правило, делился по горизонтали (пересекался), и в нем располагалась составная композиция: вверху помещался герб региона (наместничества, губернии и т.п.), а внизу — собственный герб города. Эта схема, во многих отношениях неудовлетворительная (хотя бы потому, что собственная символика города оказывалась «подавлена»), вызывала справедливую критику и была реформирована Указом 1857 года.

По этому Указу все верхние «губернские» части составных гербов упразднялись, а собственные гербы городов распространялись на весь щит. Для обозначения принадлежности города к губернии в герб вводилась т.н. вольная часть — четырехугольник, примыкающий к краю щита. В этой вольной части воспроизводился герб (композиция гербового щита) губернии. При переходе города из одной губернии в другую вольная часть автоматически заменялась. Аналогичные правила применялись и в отношении губернской символики в гербах уездов, а также областной символики в гербах уездов и городов, хотя в Указе это не было указано прямо.

Соответствующая Указу трансформация герба представлена на рис.9. Повсеместное соблюдение Указа не было обеспечено; в большинстве случаев (например, в знаменитом справочнике П.П. фон Винклера) по старинке воспроизводилась дореформенная версия герба. Но с геральдико-правовой точки зрения реформа была проведена, а «пересеченные» гербы отменены.

После территориально-административных реформ конца 1920-х годов городские гербы (практически уже не употреблявшиеся, но в принципе и не отмененные) утратили не только короны, но и вольные части с региональной символикой.

Когда сегодня заходит речь об использовании старинного местного герба, следует помнить, что до сегодняшнего дня этот герб дошел без корон и прочих атрибутов, а также без земельных эмблем в щите (не только без верхней губернской половины, но и без губернской вольной части!); именно в этом виде герб сохранился и, следовательно, в этом виде должен использоваться до новой реформы.

Сегодня обозначение принадлежности муниципального образования к субъекту Федерации вполне возможно, но требует соблюдения определенных условий.

Во-первых, у самого субъекта Федерации должен быть герб. Во-вторых, Положение или Закон об этом гербе должен предусматривать возможность воспроизведения герба этого субъекта Федерации в муниципальных гербах.

В случае соблюдения этих двух условий герб субъекта Федерации может быть беспрепятственно внесен в вольную часть муниципального герба — так же, как это делалось с губернскими гербами в дореволюционную пору.

В противном случае можно лишь помещать в муниципальном гербе, в качестве одной из фигур общей композиции, какие-либо элементы традиционной символики региона. Впрочем, иногда этого бывает вполне достаточно для создания эффектной композиции с легко узнаваемым обозначением территориальной принадлежности. Но при этом необходимо соблюдать определенный геральдический такт, поскольку фигуры из исторического герба региона в большинстве случаев нельзя воспроизводить без существенных изменений — иначе это будет неправомерное использование чужого герба.

V. Общие замечания

24. Правильность герба определяется не только тем, как он выглядит, но и тем, как он употребляется. Поэтому нормативный акт (Закон, Положение и т.д.) о гербе, как и сам герб, еще на стадии проекта должен пройти экспертизу в Геральдическом совете при Президенте РФ — это обеспечит соблюдение всех норм.

25. Никакие консультации, «регистрации» и т.п. в каких-либо общественных коллегиях, центрах и иных подобных организациях или же в государственных органах, не имеющих соответствующих полномочий, не могут заменять согласование, экспертизу и регистрацию герба (а равно и иного официального символа) в Геральдическом совете.

Точно так же экспертизу не заменяет использование настоящих методических рекомендаций, в которых удалось коснуться нескольких важнейших тем.

Источник

Обновлено: 26.05.2023

Г еральдика (позднелатинское heraldica, от heraldus —глашатай) является системой наследственной идентификации, использующей визуальные символы, например герб, и изначально возникла и применялась в военной области. Вначале армейские геральдические атрибуты состояли из целого ряда стандартных обозначений и изображались на щите и гербе средневекового рыцаря. Практиковалась традиция изображения той же эмблемы на верхней одежде рыцаря, для этого служила специальная туника, одеваемая поверх кольчуги или брони, на которой изображались геральдические символы.

Использование геральдических символов, которые стали со временем чрезвычайно разнообразными, скоро вышло за пределы военной сферы и стало достоянием индивидуумов, семейств, политических объединений и общественных организаций.

Использование символов идентификации, или знаков различия, — общая особенность простых обществ, где все, или большая часть населения, неграмотны.

В средневековой Европе, тем не менее, такая эмблематическая идентификация стала очень сложной наукой, корнями уходящей в X век.

Достоверно известно, что викинги использовали галеру с полной парусностью, а многие шотландские кланы и племена использовали изображение льва. Лошадь была символом, чаще всего встречающимся среди англосаксов и саксонцев Германии, орел был широко распространенным символом в Германии. Все эти эмблемы предшествуют формальной геральдике, но они позже стали использоваться очень широко.

Начало XII-го столетия, когда в Западной Европе массово стали появляться гербы, считается временем становления геральдики как явления общественной и политической жизни.

Составные части герба

Левая и правая стороны

Латинские правила геральдики: левая сторона олицетворяет зло, правая — добро. Правая и левая стороны в гербе определяются от лица, несущего щит.

По правилам западноевропейской геральдики живые существа (всадник, зверь) должны быть повернуты только в правую геральдическую (левую для зрителя) сторону. Это древнее правило было установлено для того, чтобы всадник или, например, лев, изображенные на щите рыцаря, который он держал у левого своего бока, не казались убегающими от противника.

Поле щита

Поле щита обычно делится на части. Четыре основных деления (рассечение, пересечение, скошение справа и слева) могут сочетаться самыми разнообразными способами (см. рис. 2, 1—12). При выделении меньшей части поля образуются геральдические фигуры — главные (почётные) и второстепенные. Почётных геральдических фигур 8: глава, оконечность, пояс, столб, перевязь, стропило (шеврон), костыль и крест (13—24). В геральдике встречается около 200 разновидностей креста, которые являются вариантами трёх основных видов (22—24). Второстепенных геральдических фигур в геральдике свыше 300, из них наиболее часто встречаются следующие 12: кайма (внешняя и внутренняя), квадрат, вольная часть, клин, остриё, брусок, гонт, ромб, веретено, турнирный воротник, круг (монета), щиток (сердце щита) (25—42). На щите изображаются также негеральдические гербовые фигуры, которые условно разделяются на 3 группы: естественные, искусственные и фантастические. Человек изображается обычно вооружённым, часто — на коне, встречается рисунок головы, вооружённой мечом руки, пылающего сердца. Руки, сложенные накрест, выражали верность. Из четвероногих животных распространены изображения льва (символ силы, мужества, великодушия) и леопарда (храбрость, отвага), которые отличаются только по положению (43—44). Часто встречается изображение коня (совмещающего храбрость льва, зрение орла, силу вола, быстроту оленя, ловкость лисицы), собаки (символ преданности и повиновения), кошки (независимость), волка (злость, жадность), медведя (предусмотрительность), быка (плодородие земли), овцы (кротость), лани (робость), вепря (мужество), оленя (символ воина, пред которым бежит неприятель) и др. Из птиц чаще всего изображаются орёл (власть, великодушие), ворон (долголетие), петух (символ боя), цапля (пугливость), павлин (тщеславие), пеликан (любовь родителей к детям), журавль с камнем в одной лапе (эмблема бдительности) и пр. Из морских животных часто встречается дельфин (эмблема силы), из насекомых — пчёлы и муравьи (трудолюбие), бабочка (непостоянство).

Змея изображается прямой или свёрнутой в кольцо (символ вечности). Растения в геральдике представлены деревьями — дуб (крепость и сила), оливковое дерево (мир), пальма (долговечность), ветвями, цветами — роза, лилия (геральдическая и натуральная 45—46), венками, злаками (колосья, снопы), травами, плодами. На гербах встречаются солнце, луна, звёзды, облака, радуга, реки, холмы, огонь. Искусственные фигуры представлены предметами военного быта — различные виды вооружения и снаряжения (меч, пушка, пистолет, кольчуга, шлем и пр.); гражданского — орудия сельского хозяйства (серп, коса, ярмо, хомут и т.д.), мореплавания, архитектуры; символами отвлечённых понятий (например, рог изобилия), эмблемами должностей и профессий (лира, чаша, чётки, скипетр и пр.). Фантастические фигуры: феникс (символ бессмертия), единорог (чистота), драконы, кентавры, сирены, гидра семиголовая, двуглавый орёл, всевозможные ангелы и пр. Нередко гербовая фигура содержит намёк на фамилию владельца или название его владения (т. н. гласные гербы).

Геральдическое значение дракона

«В центральном круглом медальоне знака (креста) ордена на розовом (с 30-х гг. XIX в. — красном) фоне помещалось изображение св. Георгия на коне, поражающего копьем змия.

Другое геральдическое значение дракона — неприкосновенность.

Обоснование геральдического элемента: будучи традиционным воплощением запрета, дракон олицетворяет собой неприкосновенность, девственность охраняемого объекта (сокровища, девы и проч.).

Позы животных

Животные и мистические существа в геральдике обычно изображаются в одной из стандартных геральдических поз.

Существо идет направо, передняя лапа поднята, а остальные три лапы на земле. Смотрит вперед.

Существо смотрит направо. Оно стоит, опираясь в основном на свою левую (зловещую) ногу, правая служит лишь для опоры. Обе передние лапы подняты вперед. Левая лапа — немного ниже, чем правая. Эта поза подразумевает ярость. Для некоторых существ (дракон, грифон) эта поза называется segreant.

Существо смотрит вправо, стоя всеми четырьмя лапами на земле.

Дракон

Dragon (англ.), Lindwurm (нем.) — один из наиболее широко распространенных геральдических монстров; устойчивыми признаками дракона являются: четыре когтистых лапы, сегментированные брюхо, грудь и внутренняя поверхность бедер, длинный прямой хвост со стреловидным окончанием, высунутый язык и перепончатые крылья летучей мыши.

Дракон входит в герб Уэльса, также — Принца Уэльского (титул наследника британского престола со времен Столетней войны); красный дракон входил в герб династии Тюдоров.

Виверн

Wyvern (англ.) — специфически английский геральдический монстр, в прочих странах не различаемый с драконом; в отличие от дракона в узком смысле этого термина, виверна имеет только переднюю пару конечностей, а задняя часть ее тела плавно переходит в драконий хвост; в остальном виверна полностью аналогична дракону; виверны входят в герб герцогов Мальборо

Cockatrice (англ.) — геральдический монстр —виверна с головой петуха; термин basilisk также иногда используется применительно к cockatrice; однако в узком геральдическом смысле basilisk отличается от cockatrice — он имеет хвост, оканчивающийся драконьей головой

В рассказе Флавия Арриана обращает на себя внимание в первую очередь то, что военные знамена скифов и алан, на которых наносились изображения фантастических и полуфантастических животных, сшивались именно из разноцветных лоскутьев.

Под влиянием скифов и затем алан подобные драконообразные значки и их изображения на знаменах получили распространение в персидском, парфянском и римском войске.

У римлян дракон был значком когорты, как орел — значком легиона; отсюда происходят современные драгуны.

В балладе об Атисе читаем:

Се souloient Romains рorter

Се nous fait moult a redouter

(Их римляне несли перед собой,

От страха мы и проиграли бой.)

Грифон

Griffin, Grурhon (англ.) представляет собой гибрид орла и льва; а именно: передняя часть туловища, передние лапы, голова и крылья – орлиные; задняя часть туловища, задние лапы и хвост – геральдического льва; помимо этого, в отличие от реального орла, грифон имеет на затылке пару острых ушей; грифон никогда не изображается со сложенными крыльями

Изначально символика была создана из-за военной необходимости опознавать броню, одевавшую воинов, чьи лица были скрыты шлемами и забралами.

Во времена Крестовых походов, в которых принимали участие мужчины из разных стран, идея геральдической идентификации легко прижилась и широко распространилась среди благородных сословий Западной Европы.

Поскольку большинство аристократов не могли писать, их гербы стали использоваться в восковых печатях, которыми благородные господа запечатывали письма и подтверждали документы. Для этой же цели гербами обзаводились духовные лица, юристы и главы различных предприятий, организаций, учреждений, как, например, колледжи, коммерческие компании и города.

В городах Италии и в Альпийских регионах патриции — те, кто считался равными по статусу с земельными аристократами, хотя последние не снисходили до них, — также могли использовать геральдические символы.

В Европе развевающиеся знамена символизируют стремление к победе, и все символы геральдики, в конечном счете, принимают такое же значение.

В геральдике вначале существовало представление о равнозначности цветов, в эпоху Ренессанса возникла сложная символика, связанная со значением планет и человеческих свойств (Беклер, 1688). Подобные разграничения чужды средневековой геральдике и возникли лишь после того, как гербоведение перестало соотноситься с рыцарством в прежнем смысле. Следует отметить, что цветовой набор предопределялся распространенностью определенных красок вообще. Например, в доисторической наскальной живописи собственно голубой (синий) цвет не встречается, поскольку под рукой не было соответствующего материала.

Правила составления гербов:

Основу герба составляет щит, если он:

— треугольный – варяжский, норманнский;

— овальный – итальянский;

— квадратный с округлостью внизу – испанский;

— четырёхугольный с заострением внизу – французский;

— фигурный – немецкий.

При составлении гербов применяли финифть (эмаль), металлы (золото и серебро), меха (горностаевый и беличий).

Щиты были однотонные или с несколькими частями: глава, пояс, столб, перевязь, крест; пересечённый, рассечённый, скошенный, четырёхчастный, четвероскошенный и т. д.

В геральдике используются цвета двух металлов – золота и серебра, и пять основных финифтей: лазурь (голубая), червлень (красная), чернь (чёрная), зелень (зелёная) и пурпур (фиолетовая). Эти цвета служили символами тех или иных достоинств. (Если невозможно было применить цвета, например, при нанесении герба на металлическую посуду, использовали их условное обозначение в виде штриховки.)

Изображений на щите было тем больше, чем богаче владелец и древнее его род.

Символика изображений на щитах:

— лев – отвага, сила, гнев, великодушие;

— журавль – бдительность и осторожность;

— лилия – расцвет и успех;

— единорог – непобедимость;

— гриф – неустрашимость и свирепость;

— кошка – независимость;

— волк – злость, жадность;

— кабан – бесстрашие;

— петух – воинственность;

— павлин – хвастовство;

— розы – чистота, святость;

— ключи – открытость.

— конь — храбрости, быстроты;

— дуб — силы;

— оливковое дерево — мира;

— лавровая ветвь — победы и т. д.

Семейные гербы дополнялись новыми символами для различия членов семьи. Например, символ второго сына – полумесяц, третьего – пятиконечная звезда, четвёртого – птица.

Щиты могли быть одноцветными или многоцветными. В последнем случае они разделялись на части, передававшиеся различными цветами. Щит, разделенный пополам по вертикали, называется рассеченным; разделенный пополам по горизонтали — пересеченным; разделенный на две части из угла в угол — скошенным справа или слева. Щит, разделенный одновременно по вертикали и по горизонтали, является одновременно и рассеченным, и пересеченным. Применялись и другие виды делений, например, вилообразно разделенный, клинчатый. Деления

щита могли быть образованы и кривыми линиями. Б этом случае они имели соответствующие названия — зубчато-пересеченный, вогнуто-рассеченный, остриевидно-рассеченный и т. д. Деление герба зубчатыми линиями было, например, очень характерным для немецких гербов.

В гербах встречаются самые различные сочетания перечисленных основных делений щита, причем каждая комбинация имеет свое название.

Фигуры, помещавшиеся на щите герба, делятся на геральдические и негеральдические. Различают шесть основных геральдических фигур:

Про гербы

Практически каждый человек знает, что представляет собой герб. Чуть меньше граждан той или иной страны знакомо с государственными гербами. Эта символика постоянно мелькает перед глазами: на спортивных и развлекательных мероприятиях, музыкальных конкурсах и так далее.

Что изучает наука геральдика: определение

Ранее уже было упомянуто, что геральдика – это наука, которая занимается изучением различных символов и их значений на родовых и военных гербах. По крайней мере, это её первоочередная задача.

Определение: что такое геральдика

В Средневековье гербовая символика играла важную роль. Символы, которые наносились на щиты и доспехи тех же рыцарей, несли важную информацию. А уж во время военных действий по простому узору отличали воинов своего отряда от вражеских сил противника.

С течением времени гербы начали дополняться всё новыми и новыми значениями. На смену простым узорам пришли сложные символы, каждый элемент которых нёс определённую информацию о том, кого они представляли.

Нередко в гербах зашифровывались и героические поступки, и проявления доблести, и важные события, происходившие в истории клана или рода.

Написание родословной человека в Западной Европе никак не могло обойтись без тщательного изучения всех родовых символов, поскольку геральдика является, по сути, и стенографией нескольких поколений.

Составные части родового герба

Какие аспекты изучает: теоретическое и прикладное направление

Изначально геральдика как наука представляла собой свод конкретных правил. С разрушением феодализма она несколько видоизменилась, но всё же сохранила своё главное направление – изучение гербовых символов, правила их ношения и использования в практических целях.

Исследователи-геральдисты изучают и объясняют значение тех или иных символов, изображённых на гербах, расшифровывают геральдические коды, определяют принадлежность документов или памятников (имеющих гербовую печать, естественно) к тем или иным историческим событиям или персонам.

Как и любая другая наука, геральдика имеет несколько направлений:

- Теоретическое направление. Отвечает за изучение правил создания гербовых рисунков, определение геральдических тинктур (цветов) символов и терминологии.

- Прикладное направление. Занимается идентификацией гербовых символов, определением их подлинности и принадлежности к конкретным родам, сословиям.

История развития науки и влияние рыцарских турниров

Началось всё во второй половине XI века, когда в разных уголках Западной Европы появились особые люди – вестники или, как их ещё называют, глашатаи (heralds).

Роль рыцарских турниров в развитии науки

Главной их задачей было не столько развлечение гостей и восхваление господ, сколько объявление рыцарей на турнирах. Каждый Герольд должен был максимально быстро определять по символам и рисункам, нанесённым на щиты и знамёна воинов, их родовую принадлежность.

Так как гербы (знаки отличия) переходили по наследству внутри каждого рода, с появлением Герольдов и развитием геральдики возросла и их значимость. Вестники были своеобразными хранителями этих знаний и экспертами в генеалогии.

В Средневековье, когда большая часть населения Европы была абсолютно неграмотной, геральдические символы старались изображать максимально просто (именно поэтому средневековую символику было легко считывать).

С наступлением мирного периода гербы потихоньку перекочевали из военного ремесла в гражданскую жизнь, эволюционировав и усложнившись. Теперь узоры и рисунки, наносившиеся на знамёна и щиты, имели эзотерический смысл.

С укреплением монархии, произошедшим в XVI—XVII, королевские особы закрепили за собой право (естественно, исключительное) на дарение герба или выдачу особой грамоты.

Поскольку к тому времени геральдика уже была символом государственности и власти, гербы появились не только у отдельных родов или персон, но и у населённых пунктов, церковных служителей, ремесленных гильдий и т. д. Расширилась и сфера изучения геральдики как науки.

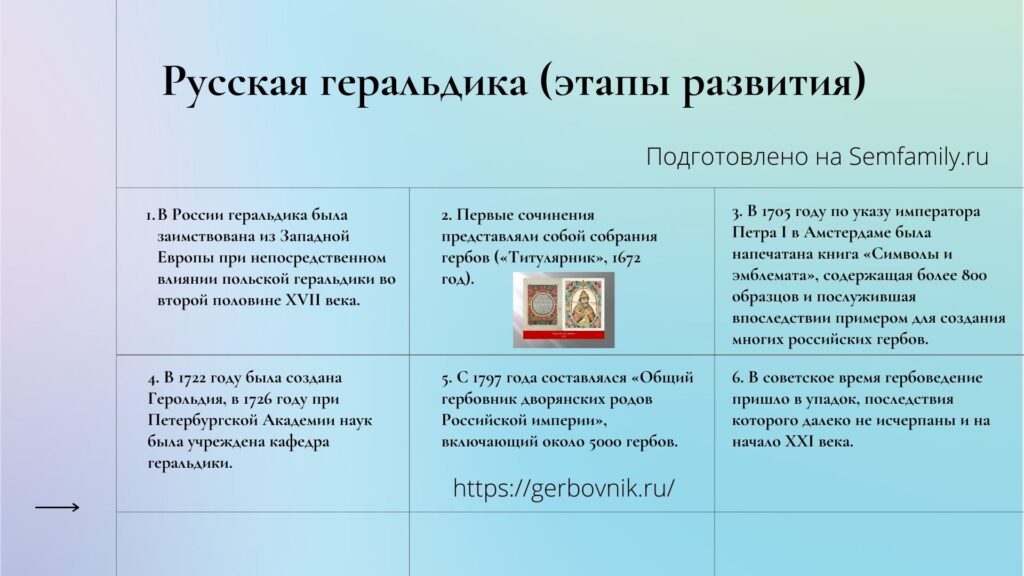

Российская геральдика: основные этапы развития

Геральдика в России (основные этапы развития)

Уже позже Пётр I сформирует в России свою собственную систему гербовых знаков. Теперь геральдическая символика появилась у дворян, городов и государств, которые входили в состав – двуглавый орёл.

Немаловажным нововведением было и создание герольдий, в которых имелись герольдмейстеры.

Герольдии представляли собой особые государственные учреждения, которые на профессиональной основе занимались изучением, расшифровкой и составлением гербовой символики. Вплоть до появления советской власти и переходом в новую эпоху в стране сохранялась система, введённая Петром I.

Однако после событий 1917 года прежняя дисциплина была полностью упразднена, а все прежние знаки отличия были отменены (вышел даже официальный приказ, призванный объявить все прежние гербовые принадлежности буржуазным пережитком прошлого).

Но всё же даже после этого приказа старым городам удалось сохранить свои гербы, для новых же поселений создавались новые символы (с социалистической направленностью, естественно).

Подробнее об элементах: щит, фигуры и цвета

В геральдике важны три элемента герба, которые несут главный информационный посыл для исследователя:

Щит: основные формы

Геральдический щит – это база любого герба. Им называют атрибут, на лицевой стороне которого (в гербовом поле) начертаны геральдические фигуры.

Форм щитов существует множество, как и вариантов нанесения символов на их поверхность:

- если атрибут разделяется надвое по горизонтали, то его называют пересечённым;

- по вертикали – рассечённым;

- по диагонали (справа — налево) – скошенным слева;

- диагональ слева — направо – скошенным справа.

Фигуры: 10 популярных и их значение

Существует несколько основных фигурных групп:

- Геральдические (они же основные):

- Почётные: столб, пояс, глава.

- Простые: ромб, круг, квадрат и т. д.

- Естественные: львы, орлы, кони, олени и др. (натуралистичные).

- Фантастические: ангелы, драконы (мифические создания и символы).

- Искусственные: меч, подкова, щит, копьё и т. д. (созданы руками человека).

Цвета: история цветовой палитры

Первые гербы были максимально простыми, поэтому они выполнялись в ярких цветах, их хорошо было видно даже на дальнем расстоянии.

В средневековых гербах начали активно использоваться красные, чёрные, синие, белые, зелёные, жёлтые краски. Ещё позже появился пурпурный цвет. Ограниченный набор цветов вынуждал изображать на классических гербах, например, золотых львов, чёрных оленей и т.д. Но британская и шотландская геральдика внесла свои изменения в цветовую палитру.

- оранжевый;

- серый;

- пурпурный;

- розовый;

- багровый;

- коричневый и др.

Геральдика в настоящее время: примеры современных гербов

Геральдика имела важное значение в истории мира, но сегодня современная наука значительно отличается от той, которая существовала несколько веков назад. Сегодня у исследователей есть масса технологических возможностей, обширные базы данных, фотографии, общедоступные электронные библиотеки.

Получить практически любую желаемую информацию можно не выходя из дома, что значительно облегчает изучение гербовой символики и составление генеалогического древа.

С помощью геральдики и изучения её истории можно:

- расширить свой кругозор;

- узнать больше информации об истории те или иных родов, военных событий, персонах и т. д.;

- соотнести культурные и экономические связи между знатными родами и разными государствами в конкретный исторический период;

- установить признаки идентичности исторических документов, памятников, достопримечательностей, соотнести их принадлежность к тому или иному роду, стране, сословию, гильдии, поселению и т. д.

Заключение

Всё описанное выше является лишь кратким описанием тех сфер, которые изучаются такой наукой, как геральдика. Эта дисциплина гораздо обширнее и глубже, чем кажется, а потому к её изучению стоит подходить ответственно и комплексно.

Куратор проекта «Семейная фамилия», специализируется на изучении фамилий с 2012 года и проведении генеалогических исследований, высшее профессиональное образование (2003 — 2008 г.), курсы повышения квалификации.

Описание герба в соответствии с правилами геральдики. На рисунке — герб Австрийского дома (1-я половина XVIII века), (порядок описания внизу страницы).

Чтобы описать герб, необходимо знать прежде всего элементы кода, который определяет очерёдность их описания. Геральдическая терминология развивалась по двум направлениям, в рамках двух культур, хотя и внутри одной традиции могли быть существенные разночтения. Мы знаем две противоположные традиции: испано-германскую и англо-французскую. Последняя была усвоена и воспринята итальянской геральдикой.

В испано-германской традиции описание герба начинается со щита (с маленького герба, помещенного в центр большого), если таковой имеется, потом идут деления (четкий порядок не определен), в конце рассматривается поле.

В англо-французской традиции описание герба начинается с основного поля, затем внимание уделяется делениям (в строго определенном порядке), рассматриваются фигуры внутри обозначенных полей и в конце описываются фигуры и элементы щитка, помещенного «поверх всего». Эта схема, как мы видим, логически выверенная, простая и при этом четкая и ясная.

Порядок описания гербов

1. Форма и положение герба (прямое или наклонное) упоминаются в том случае, если речь идет о графическом или скульптурном изображении.

2. Затем описывается цвет или мех — фон основного поля (в том случае, если деление отсутствует), затем идет описание фигуры. Каждое животное имеет свои характерные позиции, которые нет необходимости описывать, как в данном случае с гербом, на котором изображен лев («восстающим»). В том случае, если тело животного имеет один цвет, а отдельные его части — другой, то специальный термин для каждой части указывает на то, какая именно имеется в виду («с языком такого-то цвета», «с глазами», «с когтями», «с половым членом»), кроме того, может описываться положение и форма хвоста. (В русской геральдической терминологии эта детализация присутствует не всегда и все вместе описывается как «вооружения».

Геральдисты стараются по возможности не повторять название одного и того же цвета. В том случае, если он характеризует две последовательно описываемые фигуры, они нередко заменяют само название цвета выражением «того же цвета». Если фигура имеет тот же цвет, что поле или элемент, описанный непосредственно перед этой фигурой, то принято указывать «цвета поля», или «цвета первой», или же «цвета второй» и т. д.

3. Гербовые фигуры описываются после поля и его фигур, затем описываются фигуры, «обременяющие» эти элементы или «пересекающие» их. В последнюю очередь описывается кайма, если таковая имеется (см. рисунок внизу справа); если он отсутствует, то приводится описание вольной четверти, кантонов (углов) и внутренней каймы.

4. Поля, на которые разделен герб, описываются поочередно, после того, как блазонируются деления: «Разделен поясообразно: первое. второе. третье. «. Порядок, в котором следует описывать гербы, разделенные на те или иные части, приведен на последующих страницах.