Составление своей родословной только кажется чем-то сложным и затратным. Разобраться в истории своей семьи может каждый, и это не требует больших вложений. Нужно просто желание и время. В День бабушек и дедушек в России «Правмир» рассказывает, как узнать больше о родных и сохранить эту память.

Подготовку родословной можно поручить профессионалам-генеалогам – есть ряд фирм, которые платно соберут всю информацию о ваших предках «под ключ». Это удобно, но такая услуга обходится недешево и лишает вас важного момента – процесса поисков. А ведь именно это при составлении своей родословной становится более значимым, нежели папка с документами.

Поиск долго может быть безрезультатным, но тем ценнее каждая крупица новых знаний, каждое имя и дата, до которых вы в итоге добираетесь. Во время поиска вы думаете о своих предках, представляете себе их жизнь, и они перестают быть просто лицами с фотографий или именами в пожелтевшем документе. Они оживают для вас и становятся частью вашей личной истории.

Как я начала собирать свою родословную

В моем случае все начиналось как низкобюджетное декретное хобби с идеей просто рассказать дочке о бабушках и дедушках. Довольно быстро выяснилось, что рассказать-то мне практически нечего, так как я не знаю простейших вещей даже о третьем поколении. И я начала искать, записывать и думать.

За несколько лет самостоятельных поисков я собрала около 1000 страниц с парой сотен фотографий, точными датами, расписанными биографиями и воспоминаниями по 11 семейным линиям — своих и мужа. До 7-го колена мне, конечно, еще далеко. Но вот до 5-го колена включительно моя дочь будет знать хотя бы краткие биографии всех своих 16 прапрадедушек и прапрабабушек и 8 прабабушек и прадедушек. А по 6-му колену ей будут известны практически все имена прямых предков – это 32 человека. Кроме того, собрана масса сведений о непрямых родственниках – всего более 500 человек.

При этом я еще ни разу не была в архиве лично – вся работа с документами идет удаленно. И чем больше получается узнать, тем отчетливее становится понятно – это только начало, и впереди меня ждет еще не одна находка.

С чего начать: расспросите и запишите

Абсолютное большинство желающих что-то узнать об истории рода сталкиваются с ситуацией: никто толком ничего не знает и спросить не у кого. И почти все вздыхают, «эх, а ведь бабушка мне в детстве рассказывала много, но я почти ничего не помню, а теперь уже спрашивать поздно…».

Вероятнее всего, ваш старт — это крайне отрывочные сведения даже о собственных родителях, пачка черно-белых фотографий и хорошо, если с десяток, старых документов. Поверьте, даже с этим запасом узнать можно очень многое.

Начинать надо не с запросов в архив, а со сбора информации среди родственников.

Выделите вечер или выходной для тематической встречи с родителями, бабушками и дедушками. Попросите их достать из закромов и с антресолей все документы семейного архива, старые фотографии, письма, записки и домашние реликвии, которые достались им от предыдущих поколений. Расспросите их максимально подробно обо всех им известных родственниках, а не только о прямых предках. Разговаривайте под диктофон, чтобы потом переслушать запись в случае необходимости.

Пересмотрите все старые документы и письма. Перефотографируйте их. Снимите на телефон все старые фото, а также подписи к ним. Узнайте, кто на них изображен, сделайте пометки карандашом на обороте или в своих заметках.

Фиксируйте в записях всех – троюродных братьев не до конца понятной вам степени родства, внучатых тетушек из Житомира или мужей свояченицы из Зауралья. Любая информация о непрямых предках и их членах семьи может стать подсказкой для того, чтобы проложить дорожку к собственным пра-пра.

Уже на этом этапе вы наверняка узнаете много нового. Одной встречи, скорее всего, будет мало. Нарисуйте на листочке прототип родового древа, чтобы понять самому, кто кому и кем приходится. Проанализируйте и систематизируйте всю собранную информацию, запишите уже конкретные, уточняющие, вопросы и снова поговорите с родными.

Информируйте их о находках – вполне вероятно, что они станут катализатором памяти и позволят вспомнить что-то новое. Если получится заинтересовать близких, можно получить в их лице агентов по расспросу остальных родственников.

Чем поможет общение с дальними родственниками

После близких родственников переходим к дальним. Если отношения поддерживаются хотя бы периодически и даже символически – звоните или идите в гости. Тема генеалогии со старшим поколением практически беспроигрышная – пожилые люди любят вспоминать и говорить о себе. И снова – запись под диктофон и уточнение конкретики.

Дальше стоит искать родных, живущих в других городах, и тех, кого лично вы не знаете. Узнайте телефоны или адреса самых старых непрямых родственников. Если контактов нет – то соцсети вам в помощь, поищите потомков этих тетушек и дядюшек и напишите им прямым текстом, что хотели бы составить родословную и изучить историю вашей общей семьи. Попросите их посмотреть и перефотографировать старые фотографии и поговорить со своими близкими. Если согласятся и заинтересуются – напишите им вопросы и вышлите уже найденную информацию в помощь. Если у них нет на это времени и желания – попросите контакты других родных.

История своей семьи в принципе интересна всем, но время на ее изучение готовы тратить единицы. Здесь ваша сила и мощь – активные тети и дядя пенсионеры с запасом свободного времени и общительные бабушки, которые всю жизнь поддерживали хорошие отношения с другими родными.

Дальние родственники – вообще суперресурс начинающего исследователя родословной. В моем случае по линии отца ими оказались два двоюродных дяди, одного из них я не видела ни разу в жизни. Их рассказы позволили расписать хотя бы кратко жизнь четвертого для меня поколения, о котором я абсолютно ничего не знала. Со стороны мамы кладезем информации стала двоюродная тетя-гончар. Оказалось, что она уже занималась когда-то сбором информации по семье – благодаря ее схемам я узнала, что моя мама всю жизнь ошибочно называла девичью фамилию своей бабушки. Еще она же рассказала, что наш общий прямой предок попал на войну в штрафбате, так как не выдал вышестоящему руководству своих провинившихся подчиненных.

Помните, что еще несколько десятилетий назад люди писали друг другу бумажные письма и часто высылали родне семейные фотографии. Попросите дальних родных поискать такие фото, не исключено, что на них есть и ваши прямые предки.

Опрос родственников и работа с домашними архивами – важный этап работы с родословной, ведь от качественно проведенной разведки будет зависеть точность ваших запросов в архивы. Кроме того, у вас будет шанс узнать своих родных и восстановить с ними хотя бы вот такое тематическое общение.

Как и кого искать в открытых базах данных

Прошла разведка, вы съели с десяток тортиков с бабушками и тетушками и записали имена, даты и воспоминания. Настает черед тематического интернет-серфинга – начинаем гуглить предков. Проще всего здесь работать по мужской линии, так как наверняка кто-то из ваших прапрадедушек воевал во время Первой мировой и Великой Отечественной войн.

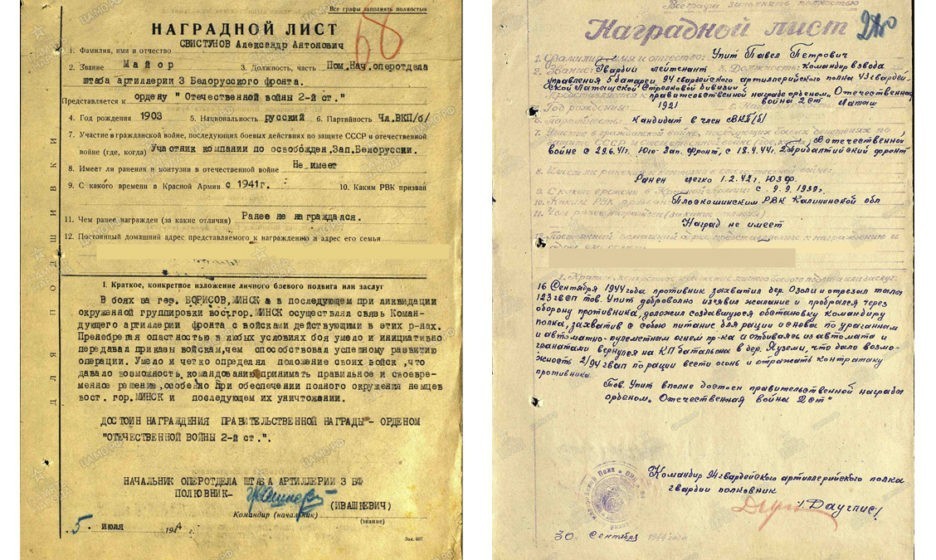

Всех воевавших в ВОВ проверяем по открытым базам Минобороны: «Память народа», «Мемориал», «Подвиг народа». На поколение вглубь идем в базу «Памяти героев Великой войны 1914-1918 гг.». В этих ОБД выложены сведения о награжденных, пропавших без вести, раненых и погибших участниках боевых действий.

Базы содержат оцифрованные личные карточки бойцов из пересыльных пунктов, приказы о награждениях, списки пропавших без вести и погибших.

Важно помнить – информации в базах много, но оцифровано далеко не все. Помимо этого в базе могут встречаться ошибки, опечатки, неточности – все-таки составлялись эти записи в условиях войны. Во время поиска в военных базах учитывайте и административную привязку места рождения предка – за ХIХ-ХХ века она менялась неоднократно.

На сайтах Минобороны выложена не только информация о дате награды, но и нередко опубликован скан оригинала приказа о награждении с описанием подвига. Мы знали, что прадед потерял на войне ногу, но благодаря ОБД прочли об этом подробно: «22 мая 1944 года под Витебском во время обороны деревни Лужки враг пошел в атаку. Во время отбивки контратаки Г.П. со своим пулеметом отбивал врага, где и был тяжело ранен в ногу». Прадед получил тогда Орден Отечественной войны II степени. Ему был 41 год. Дома его ждали жена и трое детей – среди них моя бабушка. По воспоминаниям, он не хотел возвращаться из госпиталя домой, видимо, боялся стать обузой семье из-за инвалидности. Забирать его обратно в удмуртскую деревню ездила одна из родственниц. Уговорила, прадед вернулся. Около 20 лет после войны он передвигался на специально под него сделанной инвалидной машинке, работал, в четвертый раз стал отцом.

Наградные листы

Открытые военные базы дают возможность не только узнать о наградах предков. Внимательно изучив все доступные документы, мы, например, узнали, когда именно и где конкретно пропал без вести брат дедушки по мужу – 23-летний студент педучилища. Выяснилось, что в свою последнюю разведку он ушел через несколько дней после получения Ордена Отечественной войны II степени за геройскую вылазку в тыл врага. Его брат (дед мужа) и двое сестер в итоге закончили педагогические вузы и всю жизнь проработали учителями. Ему не довелось.

Другим открытием стало место захоронения пропавшего без вести брата бабушки по другой семейной линии – село Ломачанка Волынской области, братская могила «300 метров северо-западнее ветряной мельницы и 500 метров южнее школы». Более 70 лет никто из его родных ничего о нем не знал.

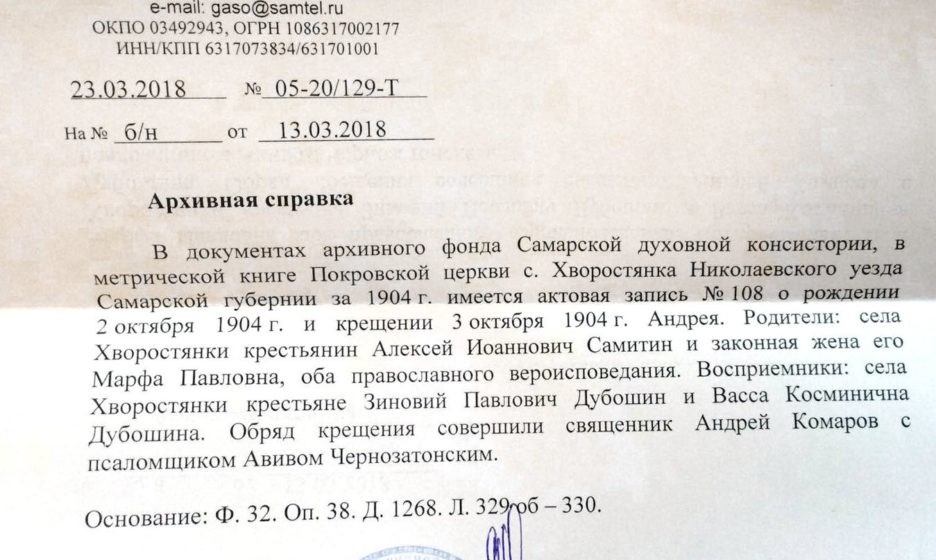

Очень часто в документах из ОБД отмечено место рождения, а также информация о родственниках бойца. Одна такая запись помогла раскрутить казавшийся поначалу тупиковый поиск по родным мужа – его дед в воспоминаниях потомков был «сиротой из Ярославля, который родился или был в детдоме в Куйбышеве». Куйбышевым в советское время назывался нынешний город Каинск Новосибирской области. Поэтому этого дедушку я уже записала было как «сироту-сибиряка», если бы не находка в ОБД.

В его документах об участии в ВОВ сообщалось, что родился он в Куйбышевской области. А это не Сибирь – это нынешняя Самарская область. Кроме того, в записи было указано и родное село деда. Зная его год рождения и место рождения, мы отослали запрос в Самарский архив – и получили оттуда положительный ответ. Так «дед-сибиряк-детдомовец» оказался уроженцем самарского села и мы узнали полные имена его родителей, как минимум до 17 лет он проживал с дедом и работал в хозяйстве отца-крестьянина.

Еще одна ценная база данных – «Открытый список» репрессированных, созданный обществом «Мемориал».

Есть базы по эмигрантам, дворянам, отдельные базы по служившим в конкретной области, а также региональные замечательные базы вроде портала «Родная Вятка», в котором оцифрованы данные по жителям конкретного региона.

Google и «Яндекс» тоже могут принести неожиданные ответы. Кто бы мог подумать, что Google-переводчик и американские некрологи помогут нам раскопать одну линию, которая казалась абсолютно бесперспективной. Известно было, что один прадед по мужу – сербский врач Милорад. В начале прошлого века он жил в Российской империи и повстречал там прабабушку-эстонку Марию. В 1912 году у них родилась первая дочь (бабушка мужа), а в 1914-м началась Первая мировая – и Милорад вернулся в Сербию воевать. Их вторая дочь родилась уже после его отъезда. Больше они не встречались никогда. И были две фотографии – на одной сам прадед, на другой он с братьями. Эти снимки и стали ключом. Проанализировав надписи, мы поняли, что все это время потомки ошибались с фамилией – они просто перепутали ее с отчеством (сербские фамилии часто оказываются на «вич»). Выйти на информацию о предке получилось главным образом через его брата – оказалось, что он был писателем и этнографом, оставившим обширные мемуары и воспоминания об участии в Первой мировой войне.

Именно из его биографии стало известно, что у прадеда был второй брак. Сын от второй жены стал известным исследователем средневековой музыки. В свое время он эмигрировал в США, где у него родились трое детей. Он умер в 2004 году. Человек он был в своем кругу известный, а некрологи в Америке на удивление содержали не только имена его детей и внуков, но и указание городов, в которых они проживали. В интернете нашлись и их почтовые адреса. А дальше сыграла любовь к посткроссингу – я напечатала три одинаковых письма с историей Милорада и Марии и вложила в них фотографию самого прадеда и современный общий снимок его русско-эстонско-латышско-сербских потомков (это 11 праправнуков). Мы наклеили марки и отнесли письма на почту.

Через две недели в фейсбуке мне пришло сообщение – от американского потомка Милорада. Благодаря ему сербская полумифическая линия теперь известна нам до… 10-го колена.

Потомки Милорада сохранили огромную часть переписки отца, его воспоминания, военные дневники, поздравительные открытки и расписанную родословную. Выяснилось, что прапрапрадед по этой линии был протоиреем Сербской Православной Церкви, писателем-этнографом и отцом 11 детей. Про его потомков на сербском языке выпущена отдельная книга, так как многие из них стали значимыми для страны людьми. Мы до сих пор еще не перевели все найденные документы. Теперь мы пытаемся выйти на общих родственников в Сербии, чтобы съездить туда и посетить дом, где жил Милорад, и могилу прапрапрадеда, который похоронен на территории главного белградского храма Святого Саввы.

Родословная до 10-го колена и родственники по всему миру – а ведь цена этой истории в сухом остатке – это внимательное изучение фотографий и интернет-источников, а еще марки на три конверта.

ЗАГС – восстанавливаем свидетельства о рождении, браке и смерти

После первичного опроса родных и поиска информации в открытых источниках можно начинать работу по поиску архивных документов. Вести ее можно параллельно по нескольким направлениям. Одно из них – архивные документы из отделов ЗАГС. С 1917 г. именно в них фиксировались рождение, смерть, браки и разводы.

Получить документы ЗАГСов полезно по двум причинам. Во-первых, эти документы позволяют узнать точные годы жизни и полные имена ваших предков. В моем случае документы ЗАГСа «подарили» неизвестное никому имя прапрадеда, которое стало понятно при восстановлении свидетельства о смерти прабабушки. Кроме того, удалось установить, что родители одного из дедушек родились не в начале ХХ века, как я предполагала, а во второй половине ХIХ-го.

Во-вторых, документы ЗАГС зачастую необходимы для подтверждения родства при получении документов и личных дел из различных архивов. Например, есть такой ценный источник информации, как пенсионное дело, в котором будет полностью расписана трудовая биография вашего предка. Но выдадут его только прямому потомку, который предоставит документы, подтверждающие родство. Соответственно, если вы намерены получить пенсионное дело своего уже умершего деда, вы должны предоставить: свой паспорт, свидетельство о браке (в случае смены фамилии), свое свидетельство о рождении, свидетельство о рождении родителей, их документы о смене фамилии и, наконец, свидетельство о смерти искомой персоны.

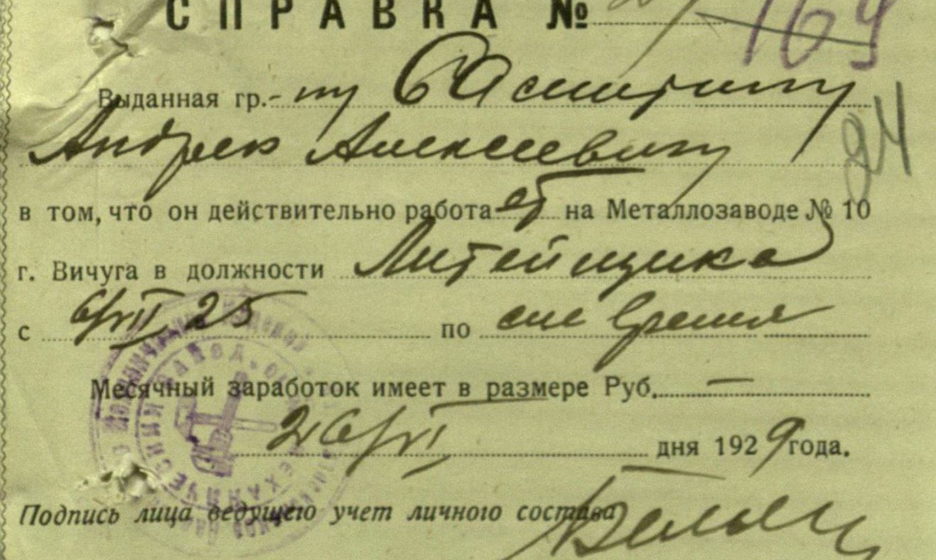

Документ о месте работы

«Как сложно, как много бумажек», – вздохнете вы. На самом деле сложностей особых нет, просто процесс может оказаться слегка растянут по времени. Начинайте со своего свидетельства о рождении и идите вглубь – документ за документом. Что безусловно удобно – запрос и ксерокопии документов можно отправить почтой в конкретный ЗАГС, в котором зарегистрировано интересующее вас событие, а получить документ вы можете в своем городском ЗАГСе. Оформление дубликата документа стоит 350 рублей, которые вы вносите по выданным реквизитам.

Информация в ЗАГСах конфиденциальна, но сотрудники часто идут навстречу и помогают в поисках. Мне один звонок в дальневосточный ЗАГС помог выяснить точную дату смерти прадеда, которую сотрудники просто посмотрели в своей базе данных во время нашего разговора.

Советский архивный поиск: анкеты и автобиографии

Поиск документов о предках за советский период их жизни практически 100% вознаградит вас какой-либо находкой. Во времена СССР на всех всегда и всюду заполнялась куча бумажек – и не важно, проработал человек несколько десятков лет или пару месяцев. Все остановки на образовательном, трудовом и партийном пути были отмечены и запротоколированы. Личные дела с мест учебы и работы по закону хранятся минимум 75 лет. Они могут находиться как непосредственно в архиве или отделе кадров учреждения, так и в региональном или федеральном архиве – в зависимости от уровня и истории учреждения.

Учебная характеристика

Личное дело ценно не только тем, что позволяет подтвердить факт работы предка. Очень часто в пакет документов входили анкеты, характеристики и автобиографии, которые дают возможность узнать много нового как о самом предке, так и о его ближайших родственниках. Дед по отцу умер задолго до моего рождения, мне о нем практически никто ничего не рассказывал – так, какие-то эпизоды-анекдоты. Например, о том, что когда дед приходил домой в подпитии, то бабушка выгоняла его в огород от конфликта подальше. Там он поливал грядки и напевал при этом песни – петь дед любил всегда.

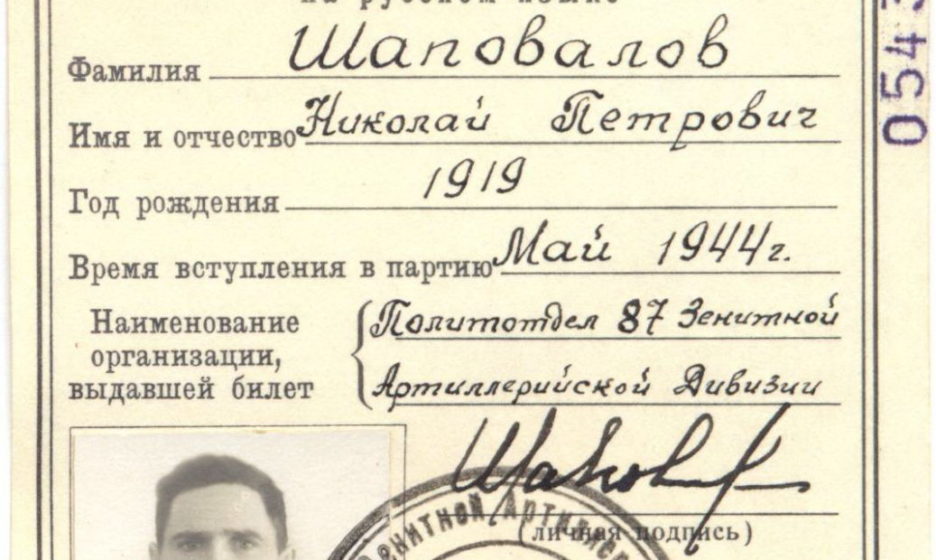

А потом в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) нашлись его партийные документы – запрос туда я сделала просто по дате и месту смерти. И вот уже передо мной совсем другая история. Деду 18 лет, он окончил сельскохозяйственный техникум в Казахстане и начал работать ветеринарным фельдшером. Через два года он поступил в педагогический институт в Уральске. Поучиться там он успел меньше полугода – на дворе 1939 г., его призвали в армию и отправили в Киевский военный округ. Там он в свои 20 лет стал младшим командиром артиллерийского полка в составе 41-й Перекопской Краснознаменной стрелковой дивизии. После его отправили на учебу в стрелково-минометное училище Черновцов, а вслед за его передислокацией дед оказался в Омске.

Шаповалов Николай Петрович

После обучения в училище дед был направлен на Дальний Восток командиром взвода и командиром батареи. В Приморье он останется на 26 лет, а его офицерский стаж составил 15 лет. Дед пройдет Великую Отечественную комбатом, получит два ордена «Красной звезды» и медаль «За боевые заслуги», повоюет с японцами. После войны останется там же начальником штаба дивизиона, окончит курсы усовершенствования офицеров артиллерии, встретит бабушку, воевавшую под его началом, станет трижды отцом сыновей. Потом уедет с семьей через всю страну на Северный Кавказ – а ровно через 30 лет после этого переезда на свет появлюсь я. В документах из архива нашлись и его фотографии – вот деду 25 лет, а он уже прошел войну. Вот еще одна – тут он почти мой ровесник, ему слегка за тридцать. Дед уже капитан в офицерском кителе, подтянутый, немного грустный, красивый.

Дореволюционный поиск: как составить запрос в архив

Дореволюционный поиск — штука невероятно увлекательная, но он требует хотя бы минимальной подготовки и знания источников генеалогических сведений. Впрочем, почитать о них подробно можно на тематических сайтах в интернете, форуме Всероссийского генеалогического древа, а также на сайтах архивов – они часто публикуют что-то вроде памятки начинающему исследователю родословной.

В силу того что административная привязка населенных пунктов за ХIХ-ХХ век неоднократно менялась, а документы могут фрагментарно храниться в разных местах, проверяйте самые разные архивы – федеральные, региональные, местные архивы администраций районов. Информация о вашем предке может храниться в любом из них.

В идеале, конечно, прийти в архив самому и неторопливо просматривать папку за папкой. Однако почти наверняка это будет слишком сложно для вас по временным и финансовым затратам – так как, скорее всего, ваши предки успели пожить в куче разных регионов, а то и бывших республик СССР. Поэтому – пишем письма. Абсолютное большинство современных архивов принимает заявки на поиск в электронной форме, которая опубликована на сайте. Составить ее можно и в произвольной форме, отправив на e-mail архива, указанный на сайте. Ну, а если никаких электронных контактов найти не получается (такое бывает с районными архивами) – то можно запрос напечатать или по старинке написать от руки, а после отправить почтой. В заявке обязательно указывайте свой обратный адрес и пишите максимальное количество известной информации.

Чем конкретнее и точнее запрос, тем больше шанса на положительный ответ.

Архивы регистрируют ваше обращение и обязательно на него отвечают – иногда это просто отписка, что сведений не обнаружено, иногда отрицательный ответ с рекомендациями о том, где продолжить поиск. Нередко в ответе присутствует список просмотренных по вашему запросу фондов и краткая справка по истории запрашиваемого населенного пункта или прихода, к которому он относился.

Намного реже из архива приходит положительный ответ. В этом случае за найденные документы придется заплатить – сумму архив вычисляет сам по опубликованным на сайте тарифам. Некоторые архивы работают с частными генеалогическими запросами по предоплате, а некоторые проводят поиск бесплатно и просят оплату в случае положительного ответа. Архив присылает вам квитанцию с реквизитами, которую можно оплатить удаленно или в банке. В ответ на скан оплаченной платежки вы получаете на электронную или бумажную почту долгожданные документы. Если вы работаете в архиве самостоятельно, то доступ к документам вы получаете бесплатно, а платить придется только за копирование или полноценную научную консультацию.

Ответ из архива

На радость домашним составителям родословных, многие архивы оцифровывают свои фонды и выкладывают их в открытый доступ, который возможен через портал Госуслуг. Так что вспоминайте пароль, и вперед, такая самостоятельная работа с оцифрованными фондами – дело небыстрое, но зато абсолютно бесплатное и удаленное.

Систематизируйте и делитесь найденным

Взялись за поиски всерьез – подумайте об удобной вам систематизации фотографий, документов, запросов, ответов и полученных сведений. Самое простое – создать тематические папки на своем компьютере и завести файл-табличку, в котором записывать запросы, результаты поиска и планы на составление новых архивных запросов. Еще один вариант – использовать специальные онлайн-сервисы и программы: Family Tree Builder (MyHeritage), Geni.com, «Древо Жизни» и т.п. Они позволяют загружать фотографии и самые разные данные о предках и родственниках и автоматически строят родовое древо.

Вариант систематизации, который оказался удобен лично мне – помимо сохранения документов на компьютере и ведения родового древа в специальной программе, создать Google-документы по отдельным фамильным линиям. В них я добавляю фотографии, сканы ответов из архивов, исторические справки и записываю перспективы поиска по каждой конкретной персоне. Плюс этого варианта в том, что к этим документам я открыла доступ всем родственникам – так они имеют возможность в любой момент почитать о наших общих предках, увидеть мои вопросы и размышления, что-то добавить и поправить. Их легко и интересно читать – повествование про каждого предка я выстраиваю хронологически и разбавляю краеведческой и исторической информацией, подбираю фотографии из архива, карты и иллюстрации мест жизни семей.

Отрицательные ответы ведут к находкам

Любой отрицательный ответ в генеалогии – это еще один шаг к ответу. Другое дело, что правильно интерпретировать ответы получается иногда не сразу. Не опускайте руки, если перспективы поиска кажутся нулевыми или вы зашли в тупик и думаете, что больше ничего не узнаете и не продвинетесь вглубь. В ходе поиска вы набираетесь опыта и новых знаний, узнаете новые источники архивной информации, новые детали, которые могут стать подсказкой.

Перечитывайте свои записи и даже отрицательные ответы архивов (а их будет большинство!) – может получиться так, что спустя довольно продолжительное время вам станет очевиден новый вариант поиска. У меня так было неоднократно. Например, зная на начальном этапе только о существовании записей в метрических книгах, я делала запросы на них и, получив отрицательный ответ, мысленно прощалась с дальнейшим поиском. В одном из таких случаев я перечитала отрицательные ответы из архива, полученные более года назад, и сделала новый, более конкретный запрос. На него я получила 4 выписки о семьях своих предков, которые дали возможность уточнить даты рождения и состав семей по двум фамильным линиям.

Не забывайте, что наши предки, жившие в советское время, зачастую просто боялись вспоминать и рассказывать правду.

Поэтому проверяйте всю информацию – семейные легенды живучи, память избирательна, конкретика с годами уплывает.

В случае отсутствия конкретики по своей семье, почитайте историю места их жительства в конкретный исторический период. Так вы получите историю страны, в которой жили конкретно ваши предки, что точно лучше «дырки» в биографии, а кроме того сможете выяснить ряд новых фактов.

Много всего интересного можно выяснить и о боевом пути дедов и прадедов. Одно дело знать, что «дед был на фронте», а другое – изучить боевой путь его дивизии или полка, сопоставив, в каких боевых операциях он принимал участие. В открытом доступе содержится масса подробнейших военных воспоминаний, в которых боевой путь воинских подразделений расписан практически по дням.

В целом самостоятельное занятие восстановлением своей родословной – дело безумно увлекательное. Да, это небыстро, но ведь перед вами слой времени в несколько сотен лет и целые жизни ваших предков. Но это занятие практически никогда и не ведется на скорость. Генеалогия может стать просто вашим хобби, которое будет регулярно радовать вас новыми сведениями и озадачивать очередным вопросом. Зато на выходе вы все ближе будете знакомы с вашими родными, а заодно отлично прокачаете знание истории.

Ведь благодаря генеалогии история становится ближе. Она обретает лица – лица ваших родных. Она обретает радость причастности к большой истории и, конечно, ее боль – ведь поколению наших дедов и прадедов досталось начало ХХ века с Первой мировой и Великой Отечественной войнами, революциями, гражданской войной, коллективизацией и раскулачиванием, голодом, репрессиями. Но история обретает не только личную боль, но и личную ценность.

Места поиска документов

- «Памяти героев Великой войны 1914-1918» https://gwar.mil.ru/ — интернет-портал подлинных документов о Первой мировой войне 1914-1918 гг.

- «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/ — интернет-портал подлинных документов о Второй мировой 1939-1945 и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- Открытый список» https://ru.openlist.wiki/ — самая полная база данных жертв политических репрессий в СССР (1917-1991 гг.)

- Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm — ведомственный архив, в котором хранятся документы различных штабов и управлений, объединений и соединений, частей, учреждений и военно-учебных заведений Минобороны России с 1941 до конца 1980-х годов

- Российский государственный архив социально-политической истории http://www.rgaspi.su/ — партийные документы

- Российский государственный военно-исторический архив http://xn--80adcv1b.xn--p1ai/ — в архиве хранятся документы до 1917 г.

- Российский государственный военный архив http://rgvarchive.ru/ — в архиве хранятся документы с 1918 по 1941 гг.

- Региональные архивы, архивы районных администраций, архивы ЗАГС, архивы вузов, школ, предприятий и организаций, архив ПФР, архивы военкоматов

Текст был впервые опубликован 28 октября 2020 г.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

На уроке краеведения в школе я пытался составить генеалогическое древо своей семьи, но вместо древа выходил какой-то пенек.

В одиннадцатом классе я разговаривал с близкими, и это дало мне около 30 членов семьи, о которых не было известно ничего, кроме имен.

Два года назад я решил заглянуть на 200 лет в прошлое, что соответствует примерно 7—8 поколениям. Исследовать все ветки семейного древа одинаково глубоко — это очень затратно по времени, поэтому я выбрал две главные линии: русскую линию отца и армянскую линию деда со стороны матери. Решил, что буду уходить вглубь только по мужским представителям этих линий.

В итоге нашлись 34 предка по прямой линии, а всего в генеалогическое древо я добавил примерно 100 человек — не считая боковых ответвлений. На исследование я потратил 23 690 Р.

Расскажу, что делать, если тоже хотите больше узнать о своих предках.

Как вообще составить генеалогическое древо

Есть два способа составить древо: собрать самостоятельно или заказать готовое у агентства. Готовое исследование стоит от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона и больше, в зависимости от количества раскапываемых ветвей и срочности запроса.

Если вы нанимаете агентство, то платите не только за поиск информации, но и за офлайн-продукт: красиво оформленное древо, альбом, где все эффектно скомпилировано.

Я не мог позволить себе потратить такие деньги, да и в целом мне было интересно исследовать, поэтому я искал предков самостоятельно.

Рынок генеалогии в России молодой, и не всегда понятно, как формируются цены. Если бы я заказывал исследование в компании, то полагался бы на отзывы или презентации конечного продукта на сайтах. Мне симпатичны ребята из проекта «Жизнь»: они создали публичный ресурс «История тебя», где можно почитать про исследования и популярные источники.

Сколько стоит самостоятельное исследование. Я потратил на исследование два года и 23 690 Р. Это не значит, что я сидел в архивах с утра до вечера. Я занимался урывками: чаще всего выкраивал время в выходные, понимал, какие следующие шаги нужно сделать, писал в необходимые инстанции, планировал звонки на неделю, а далее ждал ответов. Бывали и перерывы по несколько месяцев. Если бы сейчас я садился делать свое генеалогическое древо с нуля, думаю, уложился бы в год.

В ходе исследования я обращался в архивы, загсы и прочие государственные учреждения, так как именно там хранятся документы с информацией о предках. Какая-то часть информации находится в свободном доступе или оцифрована, но за большую часть приходится платить — либо за поиск, либо за доступ.

О том, как общаться с архивами и какие документы можно там искать, расскажу дальше в статье.

Потратил на поиск 34 предков 23 690 Р

| Куда обратился и зачем | Сколько заплатил |

|---|---|

| Тюменский архив: за доступ к электронным копиям переписных листов, метрических книг и духовных росписей | 10 000 Р за 50 документов |

| Тобольский и Тюменский архивы: заказал пять поисков среди первичных листов переписи, метрических книг и судебных дел | 5740 Р |

| Заплатил фрилансеру за три визита в Пермский архив и поиск по неоцифрованным метрическим книгам и ревизским сказкам | 3500 Р |

| Национальный архив Армении в Ереване: за поиск документов, их сканирование и пересылку | 50 $ (3250 Р) |

| Загс: заказал шесть справок | 1200 Р |

Куда обратился и зачем

Сколько заплатил

Тюменский архив: за доступ к электронным копиям переписных листов, метрических книг и духовных росписей

10 000 Р за 50 документов

Тобольский и Тюменский архивы: заказал пять поисков среди первичных листов переписи, метрических книг и судебных дел

5740 Р

Заплатил фрилансеру за три визита в Пермский архив и поиск по неоцифрованным метрическим книгам и ревизским сказкам

3500 Р

Национальный архив Армении в Ереване: за поиск документов, их сканирование и пересылку

Загс: заказал шесть справок

1200 Р

Как не запутаться во время поисков

Чтобы не запутаться в именах и датах, я записывал все, что нашел, пользуясь различными сервисами. Вот какие сервисы мне пригодились.

Miro — это такая виртуальная доска, где удобно рисовать свое генеалогическое древо. Там я отмечал родственные связи, имя, пол, обозначал, к какой линии относится человек и жив ли он сейчас.

«Гугл-таблицы». В таблицу я заносил имя, фамилию, отчество предка, дату и место рождения и смерти, причину смерти, род занятий, биографические подробности, пометки о том, является ли человек моим прямым предком.

Сопоставить одно с другим позволял уникальный идентификатор, который я ставил и в древе в Miro, и в таблице.

«Гугл-диск». Попутно я сортировал по папкам в облаке все артефакты, которые получал. Это документы с упоминанием моих предков: их фотографии, метрики, выписки из загса, старые снимки и географические карты тех краев, где они жили, — и современные фотографии этих же мест.

Notion. Чтобы помнить, что я уже опробовал и что мне осталось сделать, я вел в Notion файл со всеми источниками. В нем я отмечал, что я уже спрашивал в архивах, что и когда получил, что и когда они должны прислать. Ответы я складывал в облачное хранилище.

Теперь расскажу, куда нужно обращаться и что спрашивать, если хотите составить свое генеалогическое древо.

Родственники и фотоальбомы

Если вы, как и я, происходите не из высших слоев общества, то сначала опросите родственников. Порой по-другому подробности жизни предков не узнать: они просто нигде не фиксировались. Я опросил родителей и бабушку по маминой линии — эти данные стали основой для генеалогического древа.

Семейный архив с фотографиями тоже поможет найти зацепки. Ко мне попал портрет прадеда с подписью 1920 года, где видны погоны с двумя нашивками. Согласно табели о рангах это означало, что передо мной младший офицерский чин либо фельдшер.

Можно не только опрашивать ближайших родственников, но и попробовать восстановить связь с более далекими. Покопавшись в линии Ничковых, я обнаружил, что у меня есть троюродный дед — почти ровесник моего отца. Как так вышло? Оказалось, что у двух братьев, которые родились в 1906 и 1912 годах, в период между двумя мировыми войнами появились семьи, но младший свою семью потерял во время Второй мировой войны — и ему пришлось начинать все заново. В это время у старшего брата уже подрос сын, который женился и тоже обзавелся семьей. Получился такой «сдвиг поколения»: у одного брата уже есть внук, в то время как другой только что родил сына.

Троюродный дед передал мне редкие фотографии и рассказал, например, что мой прапрадед, который приходится ему дедом, «дергал японцев за косички», то есть участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов.

Справки из загса

В загсах не только заключают браки, но и регистрируют рождение и смерть. Загсы выполняют эту функцию с 1920-х годов, и там можно найти сведения обо всех рождениях, браках и смертях с того времени. Документы более чем столетней давности передают из загсов в местные отделения архивов.

Схема работы с загсами следующая:

- Определите, где жил ваш предок, когда он родился, умер, вступил в брак.

- Найдите в интернете отделение загса, которое покрывает этот район.

- Напишите запрос на электронную почту, вам скинут форму. Заполните ее. Укажите все, что знаете: как звали человека и какой примерно период вас интересует.

- Попросите прислать справку — не свидетельство, так как в справке могут указать дополнительные сведения.

- Ждите ответа. Срок — до месяца.

- Бумажную заверенную копию справки выдадут либо в этом же загсе, либо в ближайшем к вам. В моем случае загс Ишима присылал все справки почтой в московский загс — так я попросил, они согласились. Ждал бумагу две недели.

- Запишитесь на прием в загс.

- Возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие ваше родство с предком. О нужных документах расскажу дальше в статье. Уплатите госпошлину — 200 Р.

Получить справку может родственник, если предок уже скончался, — поэтому нужна справка или свидетельство о смерти. Родство можно подтвердить только документами о рождении: только там перечислены родители человека.

Цепочка, отделяющая вас от предка, может быть длинной, поэтому надо представить оригиналы свидетельств или справок о рождении всех в этой цепочке. Например, чтобы получить справку о браке прапрадеда, я принес свое свидетельство о рождении, документы о рождении моего отца, деда и прадеда, а также справку о смерти последнего.

Если данных о вашем родственнике в этом отделении загса не окажется, то ничего платить не нужно, поиск родственника выйдет бесплатным. Но процесс этот долгий и очень бюрократизированный. Поэтому советую за один запрос заказать побольше справок, так тоже можно.

Из справки можно узнать ФИО родившегося, умершего, вступающих в брак, дату и место их рождения, дату смерти, гражданство, национальность и набор дополнительных сведений: причину смерти, социальное положение, место проживания, род занятий, возраст.

С 2021 года в загсах Москвы ввели новые правила: можно получить документ, обратившись в любой загс. Работники сами пробьют искомого человека по общей базе и составят справку. Причем документ выдадут сразу, ждать месяц не придется. Подтверждать родство и платить пошлину все равно нужно. Правда, в общей базе нет дополнительных сведений, например рода занятий и социального положения. Если эти сведения важны, нужно обращаться по старой схеме.

Региональные архивы

Документы, которые мне пригодились в исследовании, — личные дела, ревизские сказки, переписные листы, метрические книги, росписи, судебные дела — хранят чаще всего в региональных архивах. В каком именно — зависит от места, где жили предки.

Если вы хотя бы приблизительно знаете, какая область России вам нужна, ищите архив на сайте Федерального архивного агентства. Попробуйте сначала обратиться в архив субъекта РФ, потом уже — в муниципальные архивы. За последнее столетие границы регионов менялись, поэтому точно сказать, где окажется нужный документ, сложно.

Работать с региональными архивами проще, чем с загсами: можно получить результаты в электронном виде, не надо подтверждать родственные связи. Однако есть и минусы: запросы стоят дороже, платить нужно вперед — а в результате работы вы можете ничего и не получить, если упоминания о нужных вам людях отсутствуют.

Мне приходилось иметь дело с Тюменским, Тобольским и Пермским архивами. Расскажу о них немного подробнее.

В Тюменском и Тобольском архивах есть электронный каталог, где часть документов оцифрована. Эти документы можно выкупить, они стоят 0,5 Р за лист — но доступ дадут только на месяц. Если нужно вернуться позже — платишь снова. Я обращался три раза, так как получал новые данные и приходилось по нескольку раз проверять одни и те же документы.

Схитрить и заскринить полностью каждый документ не получится: в них может быть 200 страниц и больше.

У Пермского архива другой подход: оцифрованные метрики выкладывают на сайт «Поколения Пермского края», смотреть их можно бесплатно. Там же можно найти каталог личных дел.

Обычно я предварительно звонил в архив, советовался с сотрудниками и присылал запрос на электронную почту. В архивах мне чаще всего попадались отзывчивые люди, которые старались помочь и советовали, что и где лучше посмотреть. Однако на письменные запросы они могли отвечать целый месяц, что затягивало мое исследование.

В местных архивах можно найти документы, которые расскажут о том, где служили ваши родственники, где учились, были ли судимы. Так, в электронном каталоге Тобольского архива я просто вбил свою фамилию — и нашел прошение от племянника моего прапрадеда: в 1916 году он просил назначить его столоначальником в местное полицейское управление. А еще нашлись бумаги о суде над братом моего прапрадеда в 1902 году.

Дальше в статье я расскажу, какую еще информацию и где мне удалось найти.

Сведения об участниках Второй мировой войны

Вторая мировая война — наиболее доступный и изученный пласт нашей истории. Война затронула почти все семьи, поэтому каждый может узнать что-то о своих предках.

В интернете. На порталах «Подвиг народа» и «Память народа» можно поискать наградные листы человека, карточки выбытия и другие документы. Сайт «Память народа» мне кажется более удобным, а содержит он то же, что и первый ресурс.

Мне повезло, на этом сайте я нашел две награды своего прадеда — орден Красной звезды и медаль «За отвагу». Там же я узнал, в каких частях он служил во время награждения.

В архивах. За подробностями о службе военного можно обратиться в Государственный архив Российской Федерации и Центральный архив Министерства обороны. Если не знаете, в какой части служил ваш предок, то придется просмотреть все воинские формирования того времени.

В Государственный архив можно отправить запрос по электронной почте, указав все данные о предке в свободной форме. Запрос зарегистрируют, в течение пары месяцев вы получите ответ. Это бесплатно. К сожалению, поиск по моему запросу результатов не дал.

В архиве Министерства обороны такой услуги нет — придется ехать в читальный зал в Подольске, заказывать опись документов по той воинской части, где служил ваш предок, и через 2—3 дня приходить опять. Вам могут дать почитать книги учета личного состава, алфавиты и приказы. Все бесплатно, но документы нельзя фотографировать, можно только выписывать из них данные.

Там я узнал, в каких званиях служил мой прадед, когда он ушел на службу и вернулся. Также я смог подтвердить семейную легенду: прадед действительно попал в плен в Молдавии в 1944 году и освободился через три месяца в Ковеле.

Если ваш предок служил в войсках НКВД, пишите на электронную почту Российского государственного военного архива. Там же хранят документы о службе в Рабоче-крестьянской Красной армии в 1918—1940 годах. Если предок был в плену, проверьте картотеку военнопленных там же. Я на всякий случай сделал бесплатный запрос о своем прадеде, но никаких документов не нашлось.

Также я обращался в военкомат, откуда был призван прадед, но оказалось, что все документы там уничтожают, когда призванному исполняется 65 лет.

Сведения о репрессированных

Если ваш предок пострадал от сталинских репрессий, то сначала проверьте его имя на сайтах «Открытый список» и «Мемориал». Там можно найти информацию о работе предка и о статье, по которой его посадили или расстреляли.

База данных там неполная, поэтому можно обратиться с запросом по электронной почте в местное отделение ФСБ или написать в Центральный архив МВД, точнее — в Главный информационно-аналитический центр МВД.

И ФСБ, и МВД найдут документы бесплатно.

В архиве МВД помимо документов, подтверждающих репрессии, есть данные о пленных. Там ваше обращение зарегистрируют, присвоят номер, по которому можно отслеживать его статус, и на почту придет ответ.

У меня была гипотеза, что прадеда после войны могли репрессировать, так как он попал в плен, а в дальнейшем у его сына были проблемы с зачислением в университет. Однако на сайтах я его не нашел, а из МВД и ФСБ мне ответили, что сведений о моем прадеде у них нет.

Личные дела

Архивные документы, которые относятся к одному человеку, могут группировать в личные дела. Что в них будет написано — чистая лотерея. Мне попадались дела, связанные с работой людей на заводах — листки по учету кадров — и с пенсионными или другими социальными выплатами. Можно найти их самостоятельно, вбив фамилию своего предка в электронный каталог архива, либо сделать запрос в архив по этой территории.

Например, мне прислали из архива личное дело деда, составленное в 1949 году, когда ему было 24 года, — с фотографией и автобиографией, написанной его рукой.

В личном листке по учету кадров, как и в других советских анкетах 20—40-х годов, много внимания уделяли происхождению человека и компрометирующим фактам его биографии.

Вот что можно найти в таких документах:

- Социальное положение: бывшее сословие родителей, основное занятие родителей до революции и после нее, основное занятие сейчас.

- Участвовал ли в оппозиции или антипартийных группировках.

- Служил ли в старой — то есть царской — армии.

- Служил ли в армиях или отрядах, которые боролись против советской власти, был ли в плену или на территории белых.

- Связь с заграницей: жил ли там и живет ли кто-то из родственников.

Понятно, что если человек не хотел получить прямой билет на Колыму или расстрел, то эти поля заполнял очень осторожно, так что вряд ли на них можно полагаться в исследовании. Особенно если в биографии действительно было что скрывать.

Списки избирателей и раскулаченных

В 1918—1936 годах в СССР составляли списки «лишенцев» — людей, которые не могли голосовать, потому что «занимались нетрудовой деятельностью». Списки хранятся в местных архивах, в моем случае это был архив в Ишиме. В них можно найти тех, кто достиг избирательного возраста — 18 лет.

Из списков избирателей можно узнать состав семьи, род занятий, национальность, возраст, сведения о грамотности. Кроме того, проступают характерные для будущих советских документов параметры: партийная принадлежность, факт службы в белых армиях, имущественное положение — например «бедняк», «середняк», «кулак».

В ранних документах с большей вероятностью можно найти честные ответы. Я узнал, что брат моего прапрадеда воевал в армии Колчака рядовым и был исключен из списка избирателей из-за своей буржуазной профессии: он был торговцем.

Сведения об участниках Первой мировой войны

В интернете. Если предки участвовали в Первой мировой войне, то первым делом проверьте сайт «Памяти героев Великой войны». Там есть оцифрованные документы о военнопленных, карточки потерь и выбытия, документы о награждениях. Это не все, но уже хорошая база.

Я ввел на сайте данные прадеда и нашел несколько карточек одного солдата, которые косвенно указывают на моего родственника. По ним я понял, что прадед был в плену после сдачи Новогеоргиевской крепости под Варшавой в 1915 году и несколько лет провел в немецких лагерях.

В архивах. За подробностями, как всегда, идем в архивы. Например, в Российском государственном военно-историческом архиве хранят военные документы дореволюционного периода. Если ваш предок был офицером, можно проверить картотеку — вы сразу найдете родственника по фамилии.

Для рядовых нужно знать воинскую часть и проверять документы этой части. Для этого придется записаться в читальный зал — он находится в Москве, на 2-й Бауманской, дом 3. Нужно будет найти в каталоге воинскую часть, посмотреть опись и заказать документ. За это денег не возьмут.

Мне это не помогло: я приехал и посмотрел описи, но оказалось, что по Новогеоргиевской крепостной артиллерии есть только журналы военных действий, дневники и донесения. Списков личного состава, где бы мог фигурировать мой прадед, не сохранилось.

Если нет возможности приехать, то можно заплатить архиву, чтобы сотрудники поискали данные о предке сами. Это обойдется минимум в 2000 Р, и надо будет заключать договор.

Метрические книги и журналы церквей

До 1918 года — а местами и до 1919 — роль загса исполняла церковь. В каждой церкви священники вели метрическую книгу, метрику. Метрическая книга может занимать от 30 до 300 страниц, и в одной такой книге могут быть данные за год или за 10 лет.

Метрика делится на три части:

- Родившиеся. Тут писали о родителях, их сословии, вероисповедании. Также указывали место проживания, дату рождения и крещения.

- Бракосочетавшиеся. В этой части метрики можно найти полные имена жениха и невесты до изменения фамилии, их сословие, вероисповедание, возраст, место проживания, имена поручителей и дату венчания.

- Умершие. Тут ищите сословие и место проживания почившего, возраст, причину и дату смерти.

На сайте «Каталог метрических книг» можно узнать, оцифрованы ли метрические книги интересующего вас региона, и найти ссылки на них. А также посмотреть, в каком именно архиве эта книга хранится. Если книга оцифрована, обращайтесь в архив, чтобы купить к ней доступ. Покупать придется сразу весь документ, по одной странице не продают.

Я выкупал оцифрованные версии метрических книг в Тюменском архиве. Мне удалось восстановить историю рода Ничковых в период их проживания в Ишиме в 1875—1918 годах: я нашел 30 записей о рождениях, свадьбах и смертях моих предков и их ближайших родственников.

В документах 1917 года все отчества писали как фамилии, без «ич», и только по их положению после имени можно понять, где что. Еще в метрических книгах писали церковные аналоги имен, например Исидор вместо Сидора, Феодор вместо Федора. Так, мой прапрадед Степан Иванович Ничков записан как Стефан Иоаннов Ничков.

Еще по метрикам можно узнать, кому родственник приходится крестным и кто был его поручителем в браке. Так можно представить круг общения семьи: обычно это близкие друзья или родственники. Хотя могут попадаться и случайные люди, которые оказались в храме во время крещения или венчания.

Несмотря на мещанское сословие и жизнь в городе, мой прапрадед занимался хлебопашеством, больше половины крестных его детей — крестьяне из соседних деревень. Среди крестных я также заметил двух отставных военных, с которыми он, скорее всего, проходил службу. А вот у его брата, который пошел в торговлю, крестные не такие простые: ветеринарный фельдшер, почетный гражданин, почтово-телеграфный чиновник.

Духовные росписи

Помимо метрических книг можно проверить, сохранились ли духовные росписи по тем же церквам. Их составляли ежегодно по всем семьям, которые ходили в церковь. Росписи тоже хранятся в региональных архивах.

Структура духовной росписи понятнее, чем у метрики: она разбита сначала на населенные пункты, потом на сословия, внутри сословий идут записи о семьях в алфавитном порядке. Там отмечали имя каждого члена семьи, возраст, пришел ли на исповедь — а если нет, то почему. Чаще всего исповеди пропускали те, кто уезжал в другой город, и маленькие дети.

В Ишиме духовные росписи сохранились только за 1908—1911 годы и только по одному собору, но в них получилось найти прадеда.

Ревизские сказки

В царской России, со времен Петра I и до отмены крепостного права в 1861 году, составляли «ревизские сказки», чтобы собирать подушный налог с крепостных крестьян. Сказочного в них ничего нет: название образовано от слова «сказать», так как все сведения записывали со слов.

В сказках указывали полный состав семейства и двора. Так как налог взимали только с представителей «мужеского рода», информации о мужчинах больше: женщин просто перечисляли по факту. Если между ревизиями мужчина умирал, то в документе указывали причину смерти.

Всего за 150 лет провели 10 ревизий. Если у вас в это время предки были крестьянами, то вам точно имеет смысл запросить сказки в региональном архиве.

Мои предки до 1875 года жили в деревне на севере Пермской губернии на правах государственных крестьян. Я узнал в местном архиве, что у них есть сказки за 1833, 1850 и 1858 годы по интересующей меня деревне.

Так как они не были оцифрованы, я нашел через «Юду» фрилансера в Перми и попросил его сходить в архив, заказать сказки и сфотографировать их. За три визита я заплатил 3500 Р. Если бы я обращался в архив напрямую, то заплатил бы около 5 тысяч, да еще и ждать бы пришлось месяц.

В каждой сказке мы нашли записи о семье моего прапрапрапрадеда и его сына — и смогли восстановить самую раннюю часть родословной.

Иногда сказки разрешают загадки, оставленные метриками. Например, было непонятно, как мой прапрапрадед Иван мог стать отцом в 70 лет. По ревизии выяснилось, что у его отца было два сына с разницей в 24 года от двух разных жен, но звали их одинаково — Иванами, поэтому в метриках их было не различить.

Интересно, что графа, где указывали возраст, называлась максимально расплывчато — «Ныне на лицо». То есть возраст, скорее всего, оценивали на вид.

Первичные переписные листы

Самый редкий, но полный по биографическим деталям источник — переписи населения. До революции провели только одну всероссийскую перепись — в 1897 году. Основной ее целью было получить статистику по регионам, поэтому почти все переписные листы уничтожили после подведения итогов. Но кое-где они все-таки сохранились. Где именно — можно посмотреть на сайте «Первая всеобщая перепись населения Российской империи».

Мне повезло: по Тобольской губернии, где проживали в то время мои предки по линии Ничковых, сохранилось большинство переписных листов.

В переписном листе можно найти данные дома: адрес, из чего сделан дом, какая крыша, сколько квартир. Потом переписывали данные проживающих в каждой квартире.

Вот что указывали в переписных листах:

- Имена. Вместо фамилии можно было указать прозвище.

- Родственное отношение к хозяину.

- Возраст — полные годы для взрослых и месяцы для младенцев до года.

- Сословие и род занятий.

- Семейное положение — «холост»/«девица», «женат»/«замужем», «вдов» или «разведен».

- Где родился, где сейчас прописан и проживает; был ли на момент переписи дома.

- Вероисповедание, родной язык, грамотность — умение читать, место обучения.

- Отметки об увечьях.

Переписывали население посемейно: сначала писали домохозяина, а потом — остальных, с указанием того, кем они приходятся главе домохозяйства и главе семьи, если в домохозяйстве семей несколько. Например, сын сестры будет записан как племянник хозяина. В колонке «Занятия» у неработающих указывали, «при ком» он, то есть на чьи деньги живет.

Я нашел дом в Ишиме, где жила семья моего прапрадеда, включая его мать — мою прапрапрабабку, и где потом родился мой дед. Вся семья из 11 человек была неграмотная, и только двое из них работали: один из братьев занимался земледелием, а другой был приказчиком в молочной лавке.

Нумерация домов на рубеже 19—20 веков была только на центральных улицах российских городов, остальные дома значились под именем домовладельца, поэтому дом моих предков помечен просто как дом Ничкова по улице Торговой. Впрочем, самого прапрадеда в переписном листе не было — предполагаю, что он мог в это время служить.

Помимо Всероссийской переписи региональные власти делали посемейные списки или камеральные описания городов, где тоже переписывали всех членов семьи.

Так, по другой моей линии Ереванский архив прислал список 1886 года из города Ново-Баязета Эриванской губернии, где указан мой прапрадед, его жена и родители. Поскольку в губернии было много туземного населения — армян и татар, все графы продублированы на их родных языках.

Музеи

Музеи могут пригодиться в двух случаях: если вы знаете регион, где жили ваши предки, или если они были знамениты.

Если вы знаете регион, советую обратиться в местный краеведческий музей: сотрудники могут помочь советом или материалами.

Я звонил в Ишимский историко-краеведческий музей и говорил с краеведом. Он поделился со мной списком домовладений Ишима, подписанным городским головой в 1896 году. Я узнал, что дом моих предков до сих пор стоит, и даже увидел его на снимках.

Если родственник — известная личность. Может оказаться, что есть музей, который посвящен предку или исследует тему, связанную с ним.

Например, один из медицинских центров в Москве назван в честь младшего брата моего прадеда — Аветика Бурназяна, генерал-лейтенанта медицинской службы и кандидата медицинских наук.

В память о нем при больнице организовали музей. Я связался с куратором музея, приехал, посмотрел биографические документы — и получил, в частности, редкое фото и выписку из метрической книги Аветика за 1912 год.

Публичные фотоархивы

Мне было интересно не только получить факты, но и постараться представить себе условия, в которых жили предки.

Если вы докопали до предков 19 — начала 20 века и знаете, где они жили, то рекомендую посмотреть сайт исследовательского проекта «Наследие С. М. Прокудина-Горского».

Там собраны цветные фотографии Российской империи, которые делал в последнее десятилетие перед революцией Прокудин-Горский. Например, я нашел снимок села Вильгорт: Прокудин-Горский проезжал его по дороге в Ныроб. Недалеко от этого села жили мои предки — любопытно посмотреть на то, что их окружало.

Можно ли доверять документам

В общем и целом — да. Я встречал опечатки в именах, фамилиях и отчествах, но они легко поправимы. Самое ненадежное в документах — это возраст.

Когда я начал сравнивать, сколько лет давали одним и тем же людям в разное время, то заметил: чем моложе человек по документам, тем с большей вероятностью это правда. Особенно это относится к тем, кто родился до 1870 года.

Все сведения в переписях, сказках, метриках и ранних документах загсов записывались со слов, а пожилые люди могли либо уже не помнить свой возраст, либо стараться его завысить, чтобы получить пособия, заслужить больше уважения или поблажек. А может, они просто выглядели старше из-за тяжелой работы и плохого питания.

Что мне дала генеалогия

По-другому взглянул на историю своей страны. Одно дело, когда отвлеченные люди из учебников истории что-то переживали или где-то участвовали. Другое — когда разговор идет о твоих прямых предках. История начинает играть другими красками, появляется интерес.

Для меня история семьи — это отражение истории края, где она живет. К тому же в 20 веке было много несчастий, которые разрушали семьи. Этот пробел хотелось заполнить. Например, я узнал, что мой прадед Леон ушел воевать в 1914 году, с началом Первой мировой войны, и даже попал в плен к немцам год спустя — хотя он ни разу не говорил об этом родным.

Определил риски для своего здоровья. Знание о том, как долго жили предки и почему скончались, может подсветить возможные слабые места в здоровье. Даже при сдаче генетического теста один из обязательных пунктов — указать годы жизни предков как минимум на два поколения назад. По информации о смерти 22 прямых предков я узнал, что наибольший риск у меня в области сердечно-сосудистой системы, поэтому хочу начать отслеживать ее состояние заранее.

Лучше разобрался в себе. Я считаю, что на человеке оставляет след прошлое предков: в детстве мы часто перенимаем манеры и характер родителей. Поэтому полезно понять, откуда они идут. Например, моя прабабка Сирануш с сестрой единственные из всей семьи пережили геноцид армян в Османской империи в 1915 году, бежали через фронт на территорию Российской империи, а потом воспитывались в американской миссии в Эчмиадзине. Лишения и ужасы, которые она перенесла, наложили на нее отпечаток и, как мне кажется, проявляются спустя поколения через нервозность и мнительность.

Вместо заключения: чек-лист источников

Царский период:

- Метрические книги и журналы церквей.

- Духовные росписи.

- Ревизские сказки.

- Первичные переписные листы, включая посемейные списки и камеральные описания городов.

- Прочие документы дореволюционного периода: аттестаты и данные об учебе, решения судов, списки переселенцев.

- Военные карточки — для участников Первой мировой войны.

Советский период:

- Справки из загса.

- Данные о воевавших во Второй мировой войне, включая наградные листы.

- Списки избирателей.

- Личные дела.

- Списки раскулаченных.

- Списки репрессированных.

Прочее:

- Родственники.

- Музеи.

- Публичные фотоархивы.

Содержание

- Генеалогическое древо

- Цель родословной книги

- Тематика родословной книги

- Вступление родословной книги

- Статистические сведения

- Происхождение фамилии

- Историческая родина

- Биография каждого человека

- Поколенная роспись

- Документы

- Календарь

- Библиография родословной книги

- Женские линии семьи

- Заключение родословной книги

Каждый исследователь родословной в итоге приходит к необходимости оформить свои генеалогически находки. Родословная книга – это книга об истории семьи. Важно сразу определиться с выбором структуры и оформления родословной книги, понять куда приложить коробку найденных в ходе исследования документов. Читать ее должно быть легко и понятно для любого человека.

Структура родословной книги может быть разной, в этой статье я предлагаю вариант оформления, который использую сама. В тексте приводятся ссылки на другие статьи по генеалогии, с помощью которых можно более подробно изучить конкретный вопрос.

Программы, в которых можно сверстать родословную книгу я разбираю в статье «Как создать родословную книгу»

Генеалогическое древо

Каждый исследователь родословной имеет генеалогическое дерево, построенное относительно какого-то человека (назовем его Заказчиком).

- Относительно своего ребенка или внука. В этом случае древо прямых предков ребенка будет включать его родителей, бабушек-дедушек и пращуров со стороны обоих родителей.

- Относительно себя. В это дерево не войдут родственники со стороны вашего супруга, только ваши родители и пращуры.

- Относительно одного самого дальнего предка. В этом случае дерево будет состоять из его прямых потомков. Такое дерево, вероятно, будет связано только с одной родовой фамилией.

Генеалогическое древо можно разместить на первом листе родословной книги, либо на форзаце, либо в самом конце. Автор выбирает для себя наиболее удобный вариант.

Цель родословной книги

Определившись с генеалогическим деревом, вы сразу определитесь и с целью родословной книги. Будет ли это рассказ об одной фамильной линии, либо обо всех прямых предках (и мужских, и женских ветвях) конкретного человека (вас или вашего ребенка). Прочитать интересные истории о предках можно на моем канале.

Тематика родословной книги

Чаще всего, если семейное древо насчитывает много хорошо исследованных родовых линий, например, отца, матери, а также их родительских семей, имеются расследованные женские линии, то принято разделять родословную книгу по родам.

- 1 – прямая мужская ветвь (отец, дед, прадед Заказчика).

- 2 – семья матери Заказчика, ее отец и его родители.

- 3 – фамильная линия бабушки по отцу и ее родители.

- 4 – фамильная линия бабушки по матери и ее родители.

Так делают исключительно для удобного чтения.

Читатель не запутается в хитросплетениях родственных отношений, если будет

знать, что в этой части книги идет речь только о линии Смердовых и их женах.

Вступление родословной книги

В каждой книге всегда есть вступление, которое поясняет читателю как была создана эта книга. В случае с родословной книгой стоит рассказать о том, как автор пришел к генеалогии, почему и как заинтересовался историей семьи.

- первые шаги, которые были совершены в ходе генеалогического исследования конкретного рода.

- В какие архивы и ЗАГС были направлены обращения.

- Документы, которые были изучены.

- Рассказать посещались ли историческая родина предков, кладбище, местная церковь, музей, библиотека.

- С какими родственниками (близкими и дальними) проводилось интервью.

- Важно понимать, что читатель, возможно, разбирается в терминологии генеалогии. Поэтому по тексту обязательно приводятся расшифровки понятий (метрическая книга, ревизские сказки, крестьяне, сословия и т.д.), можно делать сноски внизу страницы.

- Выразите благодарность читателю этой книги.

Читайте статью Как оформить генеалогическое исследование и поиски родословной

Статистические сведения

Переходя к основной части можно привести статистику по семье. Большинство генеалогических программ, в которых строятся семейные деревья, имеют функцию статистики.

- События. Сколько событий в роду по количеству (рождение, смерть, брак), на какие месяцы и даты приходится максимальное и минимальное количество событий. До 1917 года даты писались по старому стилю, поэтому в программе можно добавить перевод дат дополнительно на новый стиль. Читателю будет интересно посмотреть попадает ли он в общую статистику или нет.

- Статистика разница в возрасте жениха и невесты.

- Популярные и редкие имена.

- Частые причины смерти (в метрических книгах указывали причины смерти).

- Популярные в семье профессии или род занятий (кем работали).

- Места проживания современные и предков.

- Количество детей в семье.

- Продолжительность жизни (рекордсмены рода, или по каждой персоне, топ-10 по прямой линии).

- И другие варианты которые предложит конкретная генеалогическая программа (я пользуюсь Древо Жизни 5).

Происхождение фамилии

Каждому интересно знать, что обозначает и откуда произошла его фамилия. Можно воспользоваться краеведческими источниками конкретной местности, а можно скопировать из интернета наиболее распространенные варианты. (Прочитайте статью Фамилия и ее происхождение )

Историческая родина

Расскажите в родословной книге об исторической родине предков. В каком году появилось селение, сколько там проживало жителей за разные годы, каков был род их занятий (данные на основе ревизий, исповедных росписей, переписей населения).

Добавьте рисунки и фотографии деревни или города за разные годы.

Топографические карты помогут понять, где находился населенный пункт. Расскажите про церковь, в которую ходили предки.

Биография каждого человека

Биография каждого прямого предка составлена на основе анкеты из статьи Как составить родословную. Возле имени предка указываете его родственное отношение к Заказчику (пра7дед и т.п.).

Дополнительно можно указать, при каких царях (правителях)

он жил.

Добавьте к биографии фотографии предка и его семьи, документы. К каждому документу и фотографии обязательно приводите расшифровку, ведь не все могут прочитать почерк 19 века, разобрать текст в старом свидетельстве о рождении или знать кто изображен на фотографии.

Расскажите подробности военной службы предка, о хозяйстве (дом, двор, скот, инвентарь). Добавьте картинки, иллюстрирующие те времена: инвентарь, события, костюм и т.д.

Можно воспользоваться советами из статьи «Как написать историю семьи? » и придать родословной книге художественный стиль.

В завершении приводится биография Заказчика, фотографии его семьи.

Поколенная роспись

У каждого из прямых предков были свои братья, сестры,

племянники и т.д. Если в генеалогическом древе имеется информация о них, то

можно добавить в родословную книгу поколенную роспись всех родственников.

Построить поколенную роспись можно автоматически из

генеалогической программы или вручную, руководствуясь правилами структуры поколенной

росписи.

На каждого из поколенной росписи можно привести

анкету. Если имеются сведения, кроме родился, женился, умер, то добавьте их в

книгу: фото, фото могил, документы и т.д. Даты можно давать в старом и новом

стиле (или только в старом, но тогда следует уточнить это). Укажите, кем в

родословной системе персона приходится Заказчику.

Документы

В конце родословной книги приводятся все имеющиеся

документы: листы из ревизских сказок, исповедных росписей и метрических книг, военные

документы, косвенные источники. Можно добавить указание на какой странице на

документ имеется ссылка.

Календарь

Календарь дат по месяцам и годам отдельно. Точная

дата рождения может быть не известна, а только год. Поэтому очень удобно

просматривать как по конкретному месяцу рождение всех персон сразу, так и по

годам, начиная с самого раннего.

Библиография родословной книги

Обязательно приведите полный список изученных дел (можно

по каждому архиву отдельно, если их было несколько). В тексте родословной книги

добавляйте сноски на название документа и фонд-опись-номер. Каждый исторический

факт должен иметь документальное подтверждение. Иначе родословная книга не

может считаться достоверной.

Добавьте ссылки на книги и сборники, карты, сайты,

которые вы изучили, чтобы написать родословную книгу.

Женские линии семьи

Родословные по девичьим фамилиям можно добавить в конце

книги. Расскажите кратко о происхождении фамилии, о семье по женской линии (братьях,

тетях, племянниках), об их хозяйстве, добавьте поколенную роспись и фотографии.

То есть, все тоже самое что и в основной части книги, только теперь относительно

каждой женской ветви.

В своей родословной книге я добавляю истории о

родословной по женской ветви по месту биографии ее супруга. Потому что каждая

женская линия мною исследована.

Заключение родословной книги

- В конце родословной книги напишите Заключение.

- Выразите благодарность читателю.

- Попросите написать вам отзыв.

- Уточните, нет ли по мнению читателя ошибок в тексте (или фактических ошибок) родословной книги.

Вам будут интересны другие статьи по генеалогии:

Быт крестьян

День любви, семьи и верности

Переписи населения: 1920, 1922, 1926

Репрессированные

Помнить свою родословную до седьмого колена для русского человека всегда было делом чести. Того, кто ничего не знал о своем роде, называли «Иван, не помнящий родства» и «перекати-поле». Особенно тщательно записывала родословное дерево аристократия. Делалось это в основном потому, что происхождение гарантировало определенный статус в обществе, а иногда и титул с наследованием богатства. В наши дни мало кто знает своих родственников старше прадедушек и прабабушек. Только самые любопытные поднимают архивы, чтобы узнать свои корни. Поиск такой информации весьма сложен. Но можно пойти и другим путем.

Что такое генеалогическое дерево?

Первые родословные имели вид простых записей и иногда таблиц. Они назывались родословцы –поколенные росписи княжеских и боярских фамилий. Также к родословным относили разрядные книги, в которые записывались официальные распоряжения в Русском государстве, извлечения из документов и назначения людей на службу. Сведения из родословных книг восходили к 12-13 вв. Записи делались на основании летописей и семейных преданий.

В 1555 году была создана самая большая и известная родовая книга – «Государев родословец». А в 1687 году по указу царя Федора Алексеевича была создана целая Палата Родословных дел, которая занималась ведением родословной книги. На свет появилась «Бархатная книга», в которую вошли поколенные росписи самых знатных родов. Фото старинных родословных:

Название «генеалогическое дерево» появилось значительно позднее, чем люди начали отслеживать свою родословную.

Название происходит от слова «генеалогия» – наука о родственных связях, которая занимается систематическим собранием сведений о происхождении, преемстве и родстве.

А деревом или древом родословную называют по аналогии с живым деревом. Таблица с именами предков имеет множество разветвлений. Своей формой она часто напоминает ствол с ветками и листьями. К тому же это очень символично: ствол дерева после долгого зимнего сна всякий раз одевается новой листвой и дает побеги по образу и подобию прежних. Каждый раз на ветвях старого дерева набухают новые и одновременно древние почки. Так любовь и кровь сливаются в единое неразделимое понятие.

Генеалогическое древо еще называют фамильным деревом, родовым, родословным или семейным. Это схематическое представление родственных связей.

Какую информацию содержит родословная?

Если рассматривать конкретно родословное дерево, то в нем обычно содержится минимум информации:

- фамилия, имя и отчество родственника;

- дата рождения (и смерти, если человек умер).

- профессия или статус в обществе;

- короткий примечательный факт из жизни (например, переехал в Германию, погиб в ВОВ).

Пример:

Другие сведения в таблицу не вместятся. Однако их тоже часто собирают и записывают. В старинных родовых книгах часто содержались портреты дворян, интерьеры усадеб, изображения родовых гербов и различные факты из биографии.

Сегодня для записей о родстве продаются специальные книги. Они напечатаны по разным шаблонам. Но основная часть поделена на главы для каждого колена и рода. В некоторых из них предусмотрены места для вклеивания фотографий. Примеры:

В родословную книгу могут быть внесены следующие сведения:

- ФИО.

- Дата и место рождения.

- Дата и место учебы.

- Место и время работы.

- На ком были женаты или за кого вышли замуж, и когда.

- Имена детей с датами рождения.

- Вероисповедание.

- Если человека нет в живых, в каком году он умер, и где похоронен.

- Серьезные болезни.

Первые 8 пунктов помогут найти в архивах дополнительную информацию о своем роде, а последний, 9 пункт, узнать о предрасположенности к определенным заболеваниям. Также родословная по желанию может содержать интересные факты из биографии предков, их увлечения и даже любимые блюда.

Как составить и оформить генеалогическое дерево?

Составление родословной всегда начинается со сбора сведений. После этого полученные данные систематизируют и оформляют понравившимся образом. Разберем пошагово, что нужно делать:

- Опросить как можно больше родственников. Вряд ли один человек обладает всей информацией о роде. Обычно больше всего о семье знают бабушки, но бывает, что и молодые люди собирают интересные семейные истории. Рассказы можно записывать на диктофон или коротко конспектировать в блокнот.

- Поднять имеющиеся документы. Это могут быть копии и оригиналы свидетельств о браке, паспортов, свидетельств о рождении, грамот, трудовых книжек и т. д. Иногда нужная информация о родственниках находится на оборотах старых фотографий в альбомах, на открытках и в письмах.

- Определиться с вариантом структуры генеалогического дерева (книги). Самыми популярными являются древа с восходящей структурой, где внизу располагается составитель. От него отходят ветви с мамой и папой. Ветви второго порядка – бабушка и дедушка, и т. д. В древе с нисходящей структурой за основу берется именитый предок (или старейший). Его данные пишутся сверху. Уровнем ниже указываются его дети, затем внуки и все другие поколения до нынешних дней. Третий вариант, европейский, представляет собой круговую таблицу. В центре круга размещается человек, предки которого изучаются. Второй внешний круг делится пополам для записи отца и матери. В третий круг записываются бабушки и дедушки с каждой стороны. Наглядные примеры:

- Выбрать оформление, распечатать шаблон и внести в соответствующие поля сведения о предках, которые удалось раздобыть. Это может быть сухая таблица или шаблон с красивой фоновой картинкой. Некоторым нравятся пожелтевшие фоны «под старину». А можно нарисовать дерево самому, используя краски, карандаши или (и) фломастеры.

Есть и другой путь – заказать родословную у специализирующейся компании. Генеалогические исследования сегодня очень популярны. Они позволяют заглянуть вглубь времен на 350-500 лет, и узнать достоверную информацию о своем роде. Что правда, длится исследование не один год и стоит баснословно дорого (от 50 тыс. рублей до 7 миллионов).

Шаблоны

Пользоваться шаблонами удобно, если составляется простое генеалогическое дерево без указания дальних родственников. Например, они будут полезны для школьников, которые работают над проектом «Моя родословная» или людям, ценящим лаконичность.

10 вариантов шаблонов родословного древа для детей и взрослых:

Вопросы и ответы

Как составить и оформить персональное родословное дерево?

Для построения индивидуальной схемы родства существует множество программ и онлайн-сервисов для компьютера и смартфона. С их помощью можно систематизировать сведения о родственниках, строить персональные таблицы, выбирать фон и оформление для родословного дерева, вставлять электронные снимки. Примеры: GenoPro, FamilySpace, MyHeritage Family Tree Builder, компьютерная программа «Древо Жизни».

Где искать сведения о своих родственниках?

Изучение генеалогии – сложное занятие. Но если человек настроен серьезно, результат может превзойти все ожидания. Сведения ищут в архивах по месту жительства родственника. Нужно учитывать, что записи с 1918 года ведутся районными загсами, а с 18 века они делались религиозными учреждениями (церквями). В церковные метрические книги вносились сведения о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. Кроме того, сведения о родных можно искать в интернете в специальных базах, таких как главный российский портал о генеалогии, документы о героях ВОВ, база убитых в Змиевской Балке (Ростов) и многих других.

Зачем нужна родословная современному человеку?

В культурно развитых государствах с ранних лет прививается уважение к предкам. Они есть часть любого человека. Родословная книга и дерево помогают узнать и сохранить историю семьи для потомков. Эти знания вселяют уверенность в своих силах, способствуют развитию личности и внутренних качеств. Некоторым они помогают определиться с профессией (продолжить дело прадедов), узнать о возможных генетических заболеваниях, найти родных людей.

Составить и оформить генеалогическое дерево может каждый, независимо от возраста, количества родственников и сведений о них. Ничего страшного, если в таблице содержится всего 2-3 колена. В дальнейшем таблицу можно будет дополнять, узнавая что-то новое об истории своей семьи и предках.

В этой статье Вы узнаете как написать книгу о своей семье, о истории своего рода. Я такую книгу уже написал, поэтому хочу предложить Вам свои рекомендации. Постараюсь кратко и понятно…

Историю «творят» не одни только великие люди. Нам интересна жизнь людей самых обычных – наших родственников. В их судьбах история отражена не менее ярко, чем в жизни выдающихся личностей. В истории нет неинтересных тем! Нет неинтересных судеб! Каждая история уникальна по-своему. Собрав материал о жизни представителей своего рода сегодня, Вы навсегда сохраните для своих потомков память рода.

В каком формате печатать книгу

Для того, чтобы Ваша книга в дальнейшем выглядела стандартно (А5) и ее можно было распечатать в типографии, создайте на своем ПК документ Microsoft Word, назовите его, к примеру: «Моя книга» или «Летопись семьи». Выберите в параметрах страницы верхнее и нижнее поле 1.5 см., левое и правое – 2,0 см. (соответствующие поля должны быть обязательно одинаковыми). Шрифт обычно используется для заголовков — Arial, для текста – Times New Roman. Размер шрифта – 16 (в типографии Вашу книгу формата Microsoft Word преобразуют в формат PDF и при распечатке размер шрифта визуально уменьшится до 14-го). Стоимость книги с цветными иллюстрациями будет намного дороже, чем с черно-белыми. Итак Вы готовы печатать.

Из каких глав состоит книга

1. Обложка содержание и предисловие:

Обложку можно сделать на Ваше усмотрение, на сколько хватит фантазии. Стандартно, в верхней части – имя и фамилия автора, в середине – название книги и картинка, например: изображение «дерева жизни».

В содержании перечислите темы (главы) которые будут Вами представлены в книге. Темы могут быть самыми разнообразными: «История моей семьи», «Краткая характеристика рода», «Психологический портрет», «Значение имени», «Происхождение фамилии»…

Начните с вступления. В предисловии напишите зачем вообще Вы решили написать книгу о своей родословной. Можете указать, кому Вы посвящаете эту книгу.