Дополнение подчеркивается штриховой линией, определение — волнистой линией, обстоятельство — линией «штрих-точка-штрих-точка».

Узнаем, как подчёркивается дополнение, определение и обстоятельство, какие вопросы следует задавать к этим второстепенным членам, чтобы правильно определить их в предложении.

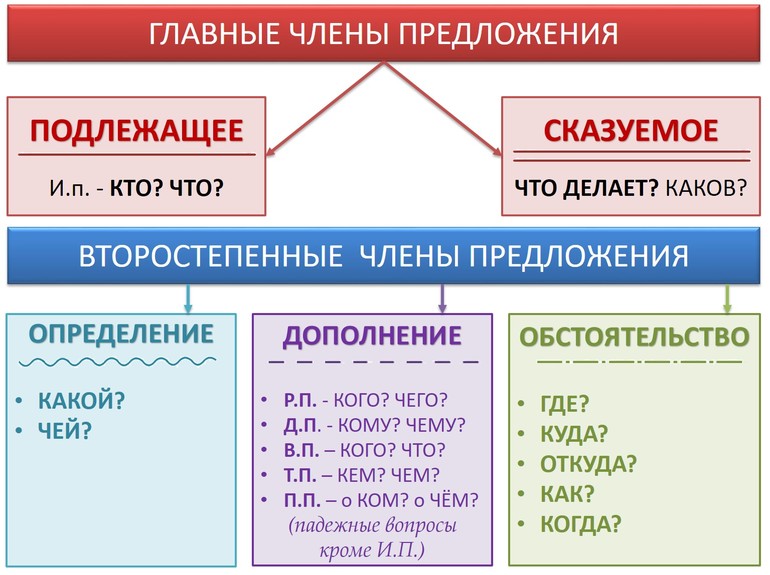

В распространенном предложении, кроме подлежащего и сказуемого, имеются второстепенные члены:

- дополнение

- определение

- обстоятельство

Каждый из этих видов второстепенных членов при выполнении синтаксического разбора предложения подчеркивается определенной линией. Уточним, как следует подчеркнуть дополнение, определение и обстоятельство, какие вопросы задавать к ним в предложении.

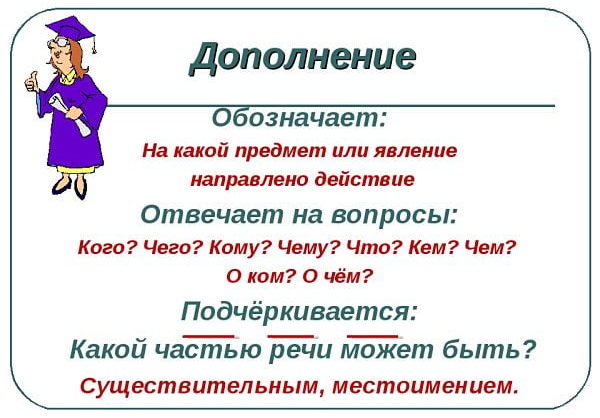

Какой линией подчеркивается дополнение?

Вспомним, что такое дополнение.

Определение

Дополнение — это второстепенный член предложения, который обозначает предмет и отвечает на вопросы косвенных падежей: кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чём?

У костра Иван Петрович размешивал (чем?) ложкой (что?) кашу в котелке.

Нас (кого?) окружает зеленый мир растений (Д. Трайтак).

Как отличить дополнение от подлежащего?

Чаще всего дополнение выражается существительным или местоимением. Как отличить его от подлежащего, которое может быть выражено словами этих же частей речи?

Запомним, что подлежащее выражается существительным в форме именительного падежа, который называются прямым. Подлежащее со сказуемым составляют грамматическую основу предложения. Дополнение же обозначается существительными в форме косвенных падежей и зависит от сказуемого. Действие, обозначенное сказуемым, переходит на предмет, обозначенный существительным в форме косвенного падежа, например:

Победитель шахматного турнира получил (что?) награду.

Дополнение подчеркивается в предложении прерывистой штриховой линией.

Маша усердно готовилась (к чему?) к экзамену.

Как найти дополнение в предложении?

Чтобы найти дополнение в предложении, предпримем несколько последовательных шагов:

- выделим грамматическую основу предложения;

- найдем среди второстепенных членов предложения существительное (местоимение);

- от сказуемого зададим к нему падежный вопрос, обозначив стрелочкой;

- определим падеж существительного;

- если это косвенный падеж, то это дополнение;

- подчеркнем дополнение штриховой линией.

Котенок вылакал (что?) молоко из блюдечка.

Дополнение бывает прямым и косвенным.

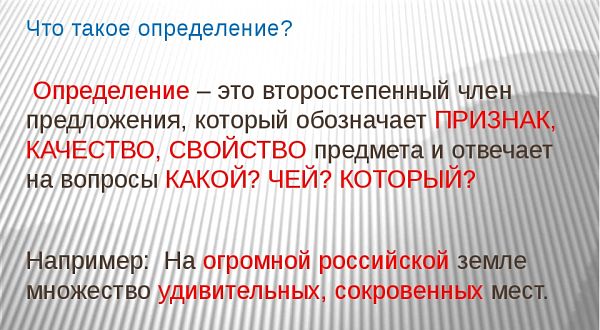

Как подчеркивается определение?

Определением является второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и отвечает на вопросы: какой? какая? какое? какие? чей? чья? чьё? чьи?

На каменных (на каких?) ступенях многоэтажного (какого?) дома лежал (какой?) обычный серый кот (М. Пришвин).

В предложении определение подчеркивается волнистой линией.

Как выражается определение в предложении?

Определение выражается словами разных частей речи:

- прилагательным (громкий голос);

- причастием (бегущий спортсмен);

- порядковым числительным (десятый забег);

- местоимением (этот дом);

- инфинитивом (жажда узнать):

- наречием (дверь нараспашку).

В зависимости от способа выражения этого второстепенного члена различают в предложении согласованные и несогласованные определения.

Определение может быть выражено прилагательным с зависимыми словами и причастным оборотом, например:

В окна, косо вырезанные в крыше, были видны темные силуэты фруктовых деревьев и далекое, сплошь белое от лунного света поле.

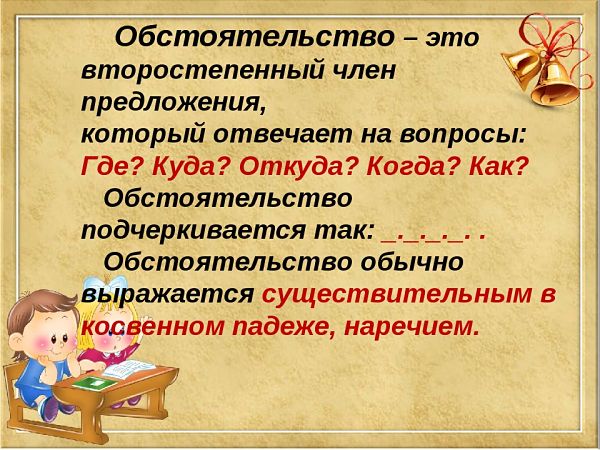

Как подчеркивается обстоятельство?

Определение

Обстоятельство обозначает различные условия протекания действия, признак предмета или другого признака и отвечает на вопросы: где? куда? откуда? зачем? по какой причине? с какой целью?

Обстоятельство зависит от сказуемого, от которого к этому второстепенному члену предложения следует задавать синтаксический вопрос:

А в конце зимы (когда?) мы своих снегирей выпускали (куда?) на волю (В. Песков).

В предложении обстоятельство подчеркивается линией «штрих-точка-штрих-точка».

Какие вопросы задаются к обстоятельству?

По значению различают разные виды обстоятельств, к каждому из которых задается свой синтаксический вопрос:

обстоятельства места

- идти куда? домой;

- остаться где? в лесу;

- увидеть откуда? издали;

обстоятельство времени

- распустились когда? весной;

- помню с каких пор? с детских лет;

обстоятельство причины

- расстроиться почему? из-за неудачи;

- отсутствовать по какой причине? по болезни;

обстоятельство цели

- остаться зачем? для выяснения обстоятельств;

- идем с какой целью? узнать;

обстоятельство образа действия

- спускаться как? осторожно;

- готовиться каким образом? тщательно;

обстоятельство меры и степени

- почернелый в какой степени? слегка;

- зрелый насколько? почти;

обстоятельство уступки

отправимся несмотря на что? несмотря на мороз;

обстоятельство условия

не прибудет вовремя при каком условии? в случае задержки рейса;

Обстоятельства выражаются словами разных частей речи и сочетаниями слов:

- наречием (глубоко нырнуть);

- существительным в косвенном падеже (расстроиться от досады);

- деепричастием и деепричастным оборотом (вздохнуть, отвернувшись от нас);

- инфинитивом (присесть послушать прибой);

- фразеологическим выражением (написано черным по белому).

Средняя оценка: 4.7.

Проголосовало: 91

В русском синтаксисе предложение разбирается по членам. Члены предложения бывают главные и второстепенные. При синтаксическом письменном разборе каждый член предложения традиционно подчеркиваются линией, принятой для его обозначения, например:

подлежащее (существительное, местоимение или субстантивированная часть речи, выполняющая роль существительного) подчеркивается одной прямой горизонтальной линией;

сказуемое (глагол, прилагательное и пр.) подчеркивается двумя горизонтальными прямыми линиями;

дополнение (существительное, местоимение в косвенном падеже и пр.) подчеркивается штриховой линией;

Определение, которое выражается прилагательным, определительным или притяжательным местоимением, количественным числительным, причастием и пр., подчеркнем волнистой линией.

Обстоятельство, выраженное наречием и другими часитями речи, подчеркнем штрих-пунктирной линией (точка-штрих-точка-штрих).

В предложении

Белый кот пьет молоко из мисочки

существительное «кот» (подлежащее) подчеркнем линией __;

глагол «пьёт» (сказуемое) подчеркнем двумя линиями;

существительное «молоко» (дополнение) подчеркнем линией _ _ _ _;

существительное «из мисочки» (обстоятельство) подчеркнем линией _._._.;

прилагательное «белый» (определение) подчеркнем волнистой линией.

В процессе изучения очень часто правильно подчеркивать части речи. Об этом и пойдет речь в статье.

Содержание

- Как правильно подчеркиваются части речи в предложении?

- Части речи как строительные элементы предложения

- Видео: Основа предложения по грамматике

Изучая грамматику русского языка, каждому доводится сталкиваться с такими заданиями, как синтаксический или морфологический разбор предложения. Что это значит? В первом случае учащиеся должны определить и пометить члены предложения, во втором – части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол и так далее).

Давайте детально разберемся, при как определяются части речи в предложении и какие графические значки установлены для их пометки в русском языке.

Как правильно подчеркиваются части речи в предложении?

Давным-давно было принято решение о том, что подчеркиваются части речи в предложении при синтаксическом разборе при помощи подчеркиваний – сплошными, прерывистыми, волнистыми либо линиями других конфигураций:

Если предложение односоставное, то допускается подчеркивание его главного члена тремя сплошными линиями.

Части речи как строительные элементы предложения

Все мы знаем, что предложение состоит из слов, которые, в свою очередь, являются различными частями речи. Нельзя забывать также о том, что предложения в русском языке могут быть не только простыми (где в односоставном варианте будет либо подлежащее, либо сказуемое), но и сложными, в которых могут быть два и несколько главных членов.

Определить часть речи для каждого словечка поможет ряд характерных признаков, среди которых:

- Значение слова (через постановку подходящего вопроса, иногда – с изучением процесса словообразования).

- Грамматические признаки слова (возможность и механизм его изменения).

- Синтаксическая роль данного слова в предложении (определяя тип слова в предложении, следует выписать его в связке с другим словом, связанным с ним, разделяя их подходящим вопросом и соответственно маркируя его подчеркиванием).

Пробежавшись по вышеназванным характеристикам, мы со стопроцентной точностью сможем определить части речи, из которых составлено данное предложение.

- Части речи традиционно являют собой определенные члены предложения, но это – далеко не аксиома.

- Чтобы грамотно классифицировать роль части речи в предложении и понять как подчеркиваются части речи в предложении, иногда приходится попотеть.

Например, имя существительное может быть как главным членом предложения, так и второстепенным, и, соответственно, подчеркивается по-разному:

- Подлежащее (главный член предложения – исключительно в именительном падеже, подчеркивается одной сплошной линией): Погода стоит хорошая. (Что? «Погода» – именно о ней говорится в предложении).

- Сказуемое (главный член предложения — исключительно в именительном падеже, подчеркивается двумя сплошными линиями): Кататься на велосипеде – его увлечение. (Кататься – это подлежащее, хоть и глагол, ведь именно об этом процессе говорится в предложении. Кататься – это что такое? «Увлечение»).

- Дополнение (второстепенный член предложения, подчеркивается прерывистым пунктиром): Мы посмотрели фильм. (посмотрели что? – «фильм»).

- Определение (второстепенный член предложения, подчеркивается сплошной волнистой линией): У Маши есть костюм в полоску. (костюм какой? «в полоску»).

- Обстоятельство (второстепенный член предложения, подчеркивается линией, состоящей из чередующихся точек и тире): Они выехали из гостиницы. (выехали откуда? «из гостиницы»).

Внимание – исключение! Бывает, что приложение (второстепенный член предложения, подчеркивается сплошной волнистой линией), представленное именем существительным, состоит в именительном падеже, как и подлежащее: Река Днепр – одна из самых больших в Европе. (река какая? «Днепр»).

Видео: Основа предложения по грамматике

Разбор по членам предложения

Разбор по членам предложения — это определение главных и второстепенных членов с указанием частей речи, которыми они выражены.

Главные члены предложения

Центром любого предложения являются главные члены — подлежащее и сказуемое. Это равноправные члены, которые образуют грамматическую основу предложения.

Подлежащее обозначает предмет, о котором говорится в предложении. Сказуемое выражает действие, которое выполняет подлежащее.

Первый шаг разбора — это определение подлежащего и сказуемого, то есть выяснение грамматической основы предложения.

Осенний ветер кружит желтые листья в воздухе.

О чём говорится в предложении? К слову «ветер» зададим вопрос что? Это подлежащее, которое выражено именем существительным. Оно имеет форму именительного падежа. Это слово подчеркиваем одной сплошной линией.

Узнаем, что говорится о подлежащем. От подлежащего зададим вопрос:

Слово «кружит» является сказуемым, которое выражено глаголом. Сказуемое подчеркнем двумя прямыми линиями.

«Ветер кружит» — это грамматическая основа предложения, которую составляют подлежащее и сказуемое.

Второстепенные члены предложения

Кроме главных членов, в предложении можно указать второстепенные члены предложения:

Второстепенные члены так называются, потому что они поясняют главные члены предложения и зависят от них. Посмотрим, есть в предложении слово, связанное с подлежащим:

Слово «осенний» обозначает признак предмета и зависит от подлежащего «ветер». Это второстепенный член предложения — определение, которое выражено именем прилагательным. Определение подчеркиваем волнистой линией.

Далее поищем слова, поясняющие сказуемое.

Слово «листья» обозначает предмет, на который направлено действие, обозначенное сказуемым «кружит». Это второстепенный член предложения дополнение, которое выражено именем существительным. В отличие от подлежащего в форме именительного падежа дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей (кого? чего? кому? чему? кем? чем? и пр.). Этот второстепенный член предложения подчеркнем пунктирной линией.

Слово «в воздухе» обозначает место действия. Это второстепенный член предложения обстоятельство места. Оно выражено именем существительным с предлогом. Обстоятельство подчеркнем пунктирной линией с точками между штрихами.

В этом предложении у дополнения «листья» также имеется зависимое слово:

Это определение, которое выражено именем прилагательным. Подчеркиваем этот второстепенный член волнистой линией.

В результате разбора главные и второстепенные члены предложения должны быть подчеркнуты соответствующими линиями.

Осенний ветер кружит жёлтые листья в воздухе .

Отметим, что в этом предложении, кроме подлежащего и сказуемого, имеются второстепенные члены. Такое предложение называется распространённым.

Если в предложении есть только главные члены, это нераспространённое предложение.

Итак, чтобы правильно выполнить разбор по членам предложения, последовательно действуем по плану:

- выделим подлежащее и сказуемое (грамматическую основу);

- от подлежащего зададим вопрос к определению;

- от сказуемого зададим вопросы к дополнению и обстоятельству;

- подчеркнем каждый член предложения и укажем часть речи.

У каждого главного члена предложения имеются поясняющие их второстепенные члены.

От подлежащего нельзя задать вопрос к дополнению или обстоятельству.

Приведем примеры письменного разбора по членам предложения.

Примеры письменного разбора по членам предложения

Дети собирают землянику на лесной полянке .

В небе пролетел серебристый самолёт .

Миша гуляет с рыжей собакой в парке .

Шустрый воробей громко чирикает на ветке .

Голуби быстро склевали хлебные крошки .

Видеоурок «Разбор по чл. предложения (4 класс)»

Как научиться подчеркивать подлежащее и сказуемое

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения

Общаясь каждый день с огромным количеством людей, мы не задумываемся о том, что наш разговор состоит из слов, слова складываются в предложения, предложения — в связный рассказ. И это правильно. Так и должно быть.

Но иногда все-таки приходится вспоминать школьную программу по русскому языку. Например, чтобы объяснить ребенку основные правила, составить без стилистических ошибок документ, грамотно написать письмо или простую SMS-ку. И здесь нам не обойтись без знаний о том, что же такое подлежащее, сказуемое, и какую функцию они выполняют в предложении.

Главные члены — грамматическая основа предложения

Прежде всего необходимо запомнить, что предложение — это не какой-то набор разных слов, а взаимосвязанные между собой речевые единицы, которые, располагаясь в определенном порядке, представляют законченную информацию.

Например, слова: гулять , я , в парке , люблю , осеннем — всем понятны, и каждое что-то обозначает. Но они существуют сами по себе и не несут никакой смысловой нагрузки. Если же эти слова выстроены в нужном порядке: я люблю гулять в осеннем парке — то получается законченная мысль, то есть предложение.

Каждое предложение строится по нескольким правилам:

- слова должны быть обязательно согласованы между собой как по смыслу, так и грамматически;

- в нем должны находиться основные слова или одно слово, вокруг которых группируются остальные;

- члены предложения должны располагаться в таком порядке, чтобы информация была наиболее понятной;

- не должны повторяться одни и те же слова.

Смысловым центром предложения являются его главные члены — подлежащее и сказуемое. Остальные единицы речи — это второстепенные члены предложения.

Способы выражения подлежащих

Подлежащее отвечает на вопросы кто (что)? и обозначает одушевленный или неодушевленный предмет (лицо, событие, явление, понятие и т.д.). В предложении оно всегда стоит в именительном падеже.

Может быть выражено не только одним словом, но и каким-либо словосочетанием, и даже фразеологизмом. Проще говоря, подлежащее — это то, о ком или о чем говорится в данном предложении. Это предмет, совершающий действие.

Способов выражения подлежащих существует множество, например:

- Существительное в именительном падеже единственного и множественного числа:

- Белка грызет орехи .

- Числительное:

- Двенадцать не делится на пять .

- Местоимение:

- Я учусь в школе.

- Мы пошли в кинотеатр.

- Инфинитив:

- Курить — здоровью вредить!

- Прилагательное или причастие:

- Взрослые вышли во двор.

- Вошедший не закрыл за собой дверь.

- Наречие:

- Завтра наступило неожиданно .

- Сочетания слов (географические названия, фразеологические обороты, количественно-именные сочетания или сочетания неопределенного местоимения с прилагательным, сочетания двух существительных с предлогом «с»).

- Балтийское море является одним из самых больших водоемов в Северной Европе .

- Бабье лето наступило совершенно неожиданно .

- Тройка лошадей быстро пронеслась мимо нас.

- Несколько мужчин сняли головные уборы .

- Что-то страшное летало в темноте .

- Мама с ребенком гуляли на детской площадке .

Реже подлежащее выражается союзом, предлогом, междометьем.

В чаще леса послышалось «ау» .

«Но» — противительный союз.

Особенности выражения сказуемых

Чаще всего подлежащее поясняется другим главным членом — сказуемым. Оно говорит о том, что делает человек или предмет, или в каком состоянии он находится.

Сказуемое отвечает на вопросы:

Что делал (сделал, сделает)? Какова (каков, каково, каковы)?

Сказуемое чаще всего бывает глаголом:

Девочка нарисовала маму.

Дети вышли на прогулку.

Я посещаю музыкальную школу.

Но может выражаться и другими частями речи.

- Кратким прилагательным:

- Эта девушка очень скромна .

- Существительным:

- Москва — столица России .

- Числительным:

- Трижды три — девять .

- Наречием:

- Днём — весна . Вечером — осень .

Различают два вида сказуемых: глагольные и именные. К тому же, глагольные сказуемые бывают простыми и составными.

Простые глагольные сказуемые могут быть выражены глаголом (в любом наклонении):

- Вышел месяц из тумана .

- Дайте мне вон ту книгу .

- Осенью я пойду в школу .

Составные глагольные сказуемые включают в себя вспомогательное слово и неопределенную форму глагола. Первое из которых несет грамматическое, а второе — лексическое значение:

- Вчера папа начал красить забор .

- Поэты любят читать стихи перед своими поклонниками .

Составные именные сказуемые выражаются двумя (несколькими) словами или одним словом, но не глаголом:

- Ребенок был похож на папу .

- Слово — серебро , молчание — золото .

- Перед экзаменом я была спокойная , как никогда .

Знаки препинания между членами предложения

В зависимости от того, какими именно частями речи являются главные члены предложения, ставятся и знаки препинания, в частности «тире».

- Подлежащее и сказуемое выражены существительными:

- Наши дети — наша радость!

- Вода — источник жизни на Земле.

- Перед такими словами, как: это, вот, это есть, это значит:

- Движение — это жизнь!

- Чтение — вот лучшее учение!

- Оба члена предложения — инфинитивы:

- Много читать — больше знать!

- Править страной — трудиться ежечасно .

- Один компонент основы предложения — глагол в начальной форме, другой — существительное в именительном падеже:

- Изучать законы мироздания — удел избранных .

- Брать ответственность на себя — обязанность настоящего мужчины .

- Оба члена предложения количественные числительные или количественное числительное + существительное в именительном падеже

- Пять на десять — пятьдесят .

- Напряжение электрической сети — двести двадцать вольт .

Как подчеркиваются главные члены предложения

Когда есть задание «Найти грамматическую основу» , то можно выполнить следующий алгоритм:

- прочесть предложение, уяснить его содержание;

- найти подлежащее, задав вопрос: кто или что здесь главный (-ое);

- задав от него вопрос: что делает? найти сказуемое;

- подчеркнуть найденные члены предложения.

Запомнить, как именно подчеркивать предложения с подлежащим и сказуемым совсем несложно: подлежащее — одной сплошной линией , сказуемое — двумя сплошными чертами .

Почему подлежащее и сказуемое не являются словосочетанием

Часто возникает вопрос: подлежащее и сказуемое — это словосочетание или нет? Чтобы ответить на него, нужно сначала вспомнить определение:

Словосочетание — это сочетание главного члена с одним или несколькими второстепенными членами предложения.

Если убрать из предложения второстепенные члены, то смысл не потеряется. Например, из предложения: Скоро наступила долгожданная зима уберем слова «скоро» и «долгожданная» . Получилось: Наступила зима . Основная мысль осталась понятной. Значит грамматическая основа — это уже простое нераспространенное предложение, а не словосочетание.

Как доступно рассказать ребенку о главных членах предложения

Нам, взрослым людям кажется, что найти грамматическую основу предложения просто. Но ребенку, который еще только знакомится с правилами русского языка, порой бывает очень трудно понять, что такое сказуемые и подлежащие, и как их найти. Особенно, если вторые выражены не существительными, а первые — не глаголами. Еще одна сложность заключается в том, что в предложении может быть несколько имен существительных.

В начальной школе изучаются только простые предложения, поэтому доступно рассказать о главных членах сможет рассказать практически любой родитель. Разберем объяснение на примере предложения:

К зиме заяц меняет серую шубу на белую.

Спрашиваем ребенка: о ком говорится в этом предложении? Правильно, о зайце. Заяц — это какая часть речи? Да, имя существительное. Значит слово «заяц» — подлежащее, подчеркнем его одной линией .

Далее задаем вопрос «Заяц что делает?» . Правильно, меняет. Меняет — это какая часть речи? Да, это глагол. Значит слово «меняет» — сказуемое; как подчеркивать сказуемое? Правильно, двумя прямыми линиями . Значит грамматическая основа заданного предложения: Заяц меняет .

Задание. Найдите подлежащее и/или сказуемое в следующих предложениях

- На уроке физкультуры дети выстроились в шеренгу по росту.

- Бабушка испекла для внучки вкусные пирожки с вишней.

- Кто-то шепотом произнес волшебную фразу.

- Отдыхающие расположились на лежаках под зонтами.

- Девочка все-таки ухитрилась найти спрятанную от нее шкатулку.

- Что сказала бы мама, увидев школьные отметки сына.

Чтобы быстро и правильно находить главные члены в предложении, нужно внимательно изучить данный вопрос и разобрать несколько примеров. Для погружения в тему рекомендуем также ознакомиться со смежной статьёй про грамматическую основу. Она дополнит материал и тогда эта тема не будет вызывать трудностей ни у вас, ни у ваших детей.

Разбор по членам предложения

Разбор по членам предложения — это определение главных и второстепенных членов с указанием частей речи, которыми они выражены.

Главные члены предложения

Центром любого предложения являются главные члены — подлежащее и сказуемое. Это равноправные члены, которые образуют грамматическую основу предложения.

Подлежащее обозначает предмет, о котором говорится в предложении. Сказуемое выражает действие, которое выполняет подлежащее.

Первый шаг разбора — это определение подлежащего и сказуемого, то есть выяснение грамматической основы предложения.

Осенний ветер кружит желтые листья в воздухе.

О чём говорится в предложении? К слову «ветер» зададим вопрос что? Это подлежащее, которое выражено именем существительным. Оно имеет форму именительного падежа. Это слово подчеркиваем одной сплошной линией.

Узнаем, что говорится о подлежащем. От подлежащего зададим вопрос:

Слово «кружит» является сказуемым, которое выражено глаголом. Сказуемое подчеркнем двумя прямыми линиями.

«Ветер кружит» — это грамматическая основа предложения, которую составляют подлежащее и сказуемое.

Второстепенные члены предложения

Кроме главных членов, в предложении можно указать второстепенные члены предложения:

Второстепенные члены так называются, потому что они поясняют главные члены предложения и зависят от них. Посмотрим, есть в предложении слово, связанное с подлежащим:

Слово «осенний» обозначает признак предмета и зависит от подлежащего «ветер». Это второстепенный член предложения — определение, которое выражено именем прилагательным. Определение подчеркиваем волнистой линией.

Далее поищем слова, поясняющие сказуемое.

Слово «листья» обозначает предмет, на который направлено действие, обозначенное сказуемым «кружит». Это второстепенный член предложения дополнение, которое выражено именем существительным. В отличие от подлежащего в форме именительного падежа дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей (кого? чего? кому? чему? кем? чем? и пр.). Этот второстепенный член предложения подчеркнем пунктирной линией.

Слово «в воздухе» обозначает место действия. Это второстепенный член предложения обстоятельство места. Оно выражено именем существительным с предлогом. Обстоятельство подчеркнем пунктирной линией с точками между штрихами.

В этом предложении у дополнения «листья» также имеется зависимое слово:

Это определение, которое выражено именем прилагательным. Подчеркиваем этот второстепенный член волнистой линией.

В результате разбора главные и второстепенные члены предложения должны быть подчеркнуты соответствующими линиями.

Осенний ветер кружит жёлтые листья в воздухе .

Отметим, что в этом предложении, кроме подлежащего и сказуемого, имеются второстепенные члены. Такое предложение называется распространённым.

Если в предложении есть только главные члены, это нераспространённое предложение.

Итак, чтобы правильно выполнить разбор по членам предложения, последовательно действуем по плану:

- выделим подлежащее и сказуемое (грамматическую основу);

- от подлежащего зададим вопрос к определению;

- от сказуемого зададим вопросы к дополнению и обстоятельству;

- подчеркнем каждый член предложения и укажем часть речи.

У каждого главного члена предложения имеются поясняющие их второстепенные члены.

От подлежащего нельзя задать вопрос к дополнению или обстоятельству.

Приведем примеры письменного разбора по членам предложения.

Примеры письменного разбора по членам предложения

Дети собирают землянику на лесной полянке .

В небе пролетел серебристый самолёт .

Миша гуляет с рыжей собакой в парке .

Шустрый воробей громко чирикает на ветке .

Голуби быстро склевали хлебные крошки .

Видеоурок «Разбор по чл. предложения (4 класс)»

Предложение. Главные члены предложения

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент? Войти

На этом уроке мы узнаем, что в предложении выделяют главные члены – подлежащее и сказуемое. Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу предложения. Научимся находить подлежащее и сказуемое в предложении и подчёркивать их.

Подлежащее и сказуемое

Что такое подлежащее и сказуемое начинают спрашивают уже в первом классе. В старших классах эти понятия знают уже «на зубок». Потому что и подлежащее, и сказуемое — основные понятия в русском языке. И составляют вместе грамматическую основу предложения. Теперь давайте еще больше углубимся в эту тему и подробно разберем с вами, как быстро определять подлежащее и сказуемое в предложении и что это такое.

Главные члены предложения

Подлежащее и сказуемое являются главными членами предложения — это слова, которые составляют грамматическую основу предложения или его суть. В каждом предложении заложена определенная мысль, связанная с определенным объектом, который совершает действие. Эта мысль называется главной мыслью предложения. Все остальные члены предложения являются лишь дополнением, нюансами, более полно раскрывающими главную мысль и называются второстепенными членами предложения.

Таким образом, подлежащее вместе со сказуемым является той ключевой сутью предложения, которую и называют основой предложения.

Синица прилетела поесть зёрнышек.

Синица — подлежащее, прилетела — сказуемое. Вместе «синица прилетела» — основа предложения.

Николай сделал домашнюю работу на отлично.

Николай — подлежащее (отвечает на вопрос «кто?»), сделал — сказуемое (отвечает на вопрос «что сделал?»). «Николай сделал» — основа предложения.

Подлежащее в предложении

Таким образом, подлежащее в предложении чаще всего является существительным, стоящим в именительном падеже.

Подлежащее здесь «солнце», так как отвечает на вопрос «что?» и стоит в именительном падеже. Поэтому мы подчеркнем слово «солнце» одной прямой чертой.

Давайте еще рассмотрим примеры:

Небо сегодня ярко голубое — можно идти гулять.

Подлежащее «небо» (обозначает объект, отвечает на вопрос «что?») подчеркиваем одной чертой.

Однако, бывают исключения, обусловленные контекстом, например,

Великолепный помиловал своих нерадивых подданных.

Здесь подлежащим будет прилагательное, именно оно отвечает на вопрос «кто?». Ведь на самом деле это определение относится к одушевленному объекту, отвечающему на вопрос («кто?»). Помиловал — сказуемое. Потому что «что сделал?» помиловал. Слово «великолепный» подчеркиваем одной чертой.

А вот еще пример, где подлежащим выступает причастие:

Командующий отдал приказ не отступать.

В данном предложении подлежащее «командующий» — часть речи причастие. Мы можем спросить «кто отдал приказ?». Поэтому причастие «командующий» становится подлежащим в предложении. Сказуемое — отдал, так как отвечает на вопрос «что сделал?». Подлежащее подчеркиваем одной чертой.

Сказуемое в предложении

Сказуемое в предложении легко определить, выяснив, какое действие совершил объект. Слово-действие и есть сказуемое в предложении. Сказуемое в предложении подчеркивается двумя прямыми чертами.

- ( кто? ) Слон ( что делает? ) любит есть бананы.

- ( кто? ) Вероника ( что сделала? ) пошла в театр впервые.

- ( кто? ) Марина ( что сделала? ) уехала отдыхать к морю.

- Вечером ( кто? ) все ( что сделали? ) собрались у костра.

- Когда ( кто? ) Миша ( что сделал? ) заболел , ( кто? ) все ( что сделали? ) загрустили .

В этом предложении две грамматические основы (два подлежащих и два сказуемых, соответствующих им), поэтому предложение называют сложным. - ( кто? ) Вероника ( что делала? ) гадала о том, ( что сделает? ) придет ли ( кто? ) он сегодня или ( что сделает? ) не придет .

Сказуемое «гадала» связано с подлежащим «Вероника», а сказуемое «придет» с подлежащим «он». Обратите внимание, что во второй части предложения у нас два глагола, это означает, что у нас два сказуемых.

Кстати, сказуемое имеет несколько видов и не всегда оно — глагол. В предложении также может быть много сказуемых при одном подлежащем. Например, в предложении

Мы обрадовались подаркам и стали прыгать вокруг елки, танцевать и веселиться .

В предложении одно подлежащее и 4 сказуемых.

Сказуемое и глагол

Сказуемое и глагол не одно и тоже, хотя чаще всего, именно глагол является в предложении и сказуемым. Но иногда, есть предложения без глагола, но в котором есть сказуемое. Это возможно, когда сказуемое является составным именным сказуемым .

В этом предложении подлежащее «мама», а сказуемое «врач». То есть сказуемое не глагол, а существительное.

Здесь сказуемое уже будет прилагательным.

Сказуемое может быть:

- простое глагольное — выражается одним глаголом;

- составное глагольное — выражается двумя глаголами;

- составное именное — два слова или более слов, но не глагол.

С простым глагольным сказуемым вы уже знакомы — это сказуемое, выраженное одним глаголом. Например, в предложении «Солнце ярко светит» сказуемое будет глаголом «светит», то есть является простым глагольным сказуемым .

Когда мы можем встретить два глагола? Когда имеется связка глаголов «глагол + глагол в инфинитиве». Например, в предложении:

Наш самолет решил зайти на второй круг.

В этом предложении два глагола образуют сказуемое. Такое сказуемое называется составным глагольным сказуемым .

Как определить подлежащее и сказуемое в предложении

Заключение

Нужно запомнить, что подлежащее и сказуемое отражают главную мысль предложения и образуют его грамматическую основу. Подлежащее отвечает на вопрос «кто?» или «что» и выражает объект, совершающий действие. Подлежащее подчеркивается одной чертой. Сказуемое отражает действие, совершенное подлежащим, и отвечает на вопросы «что сделал?», «что делает?», «что будет делать?», что сделает?» и подчеркивается в предложении двумя чертами. Сказуемое всегда связано с подлежащим.

В предложении может быть два сказуемых и более при одном подлежащем. Есть три вида сказуемых: простое глагольное, составное глагольное и составное именное.

Средний рейтинг 5 / 5. Количество оценок: 9

Пока оценок нет. Ваша оценка может стать первой!

Сожалеем, что эта информация вам не пригодилась!

Хотите улучшить информацию?

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью?

источники:

http://cooksy.ru/articles/kak-nauchitsya-podcherkivat-podlezhaschee-i-skazuemoe/

http://russkiy-pravilno.ru/podlezhashhee-i-skazuemoe/

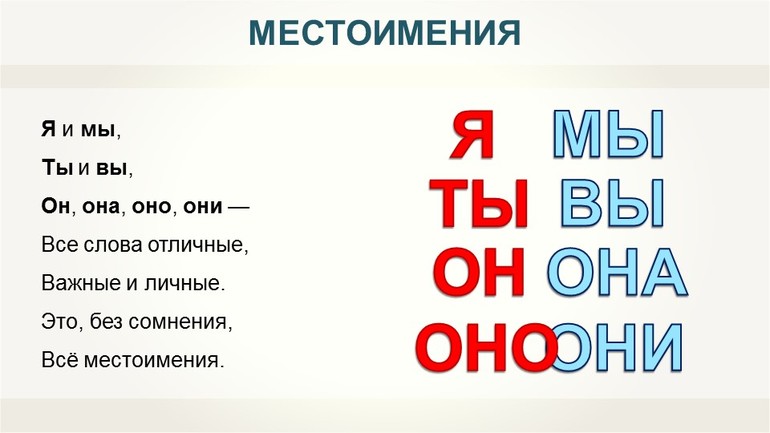

Как подчёркивается местоимение в предложении в русском языке?

Местоимение подчёркивается определённой линией в зависимости от того, каким членом предложения оно является.

В тексте, чтобы избежать повтора одних и тех же слов, широко используются местоимения, которые, как известно, могут заменять собой слова разных частей речи:

Заменяя слова других частей речи, местоимение может быть любым членом предложения, и тогда оно подчёркивается определенной линией в соответствии с его синтаксической ролью.

Местоимение — подлежащее

Определить местоимение в роли подлежащего не составит труда. Подлежащим чаще всего являются личные местоимения, хотя могут употребляться местоимения других разрядов. Местоимение-подлежащее заменяет собой существительное, имеет форму именительного падежа единственного или множественного числа и отвечает на вопросы: кто? что?

Подъезжая к деревне какого-либо помещика, я любопытно смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую тёмную деревянную церковь (Н. В. Гоголь. Мёртвые души).

Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтоб удобно было ими работать; для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава (Лев Толстой. Анна Каренина).

Местоимение, выполняющее роль подлежащего, подчёркивается одной прямой линией.

Местоимение — сказуемое

В роли этого главного члена предложения местоимение используется, если находится после подлежащего, причем, как правило, в сообщении нет глагола-сказуемого, и отвечает на вопрос: что говорится о предмете?

Сказуемое-местоимение подчёркивается двумя параллельными прямыми линиями.

Как подчёркивается местоимение-определение

Местоимение в качестве определения только указывает на признак предмета, конкретно не называя его, и отвечает на вопросы: какой? чей?

В роли согласованного определения выступают определительные, указательные, притяжательные и др. местоимения, которые подчёркиваются волнистой линией.

У него была своя собственная цель (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание).

Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглою аллеей въезда (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Особую трудность вызывают несогласованные определения, которые выражаются притяжательными местоимениями «его», «её», «их». Их отличительной особенностью является то, что они поясняют в предложении имена существительные.

Каморка (чья?) его приходилась под самою кровлею высокого пятиэтажного дома и походила больше на шкаф, чем на квартиру (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание).

Вдруг лицо (чьё?) её исказилось от ужаса (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Взъерошенная шерсть (чья?) их заиндевела на морозе, дыхание застывало в воздухе и кристаллами оседало на шкуре (Джек Лондон. Белый Клык).

Местоимение в роли дополнения

Просто я хочу показать (кому?) вам свою квартиру (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Я спрашиваю (кого?) его (о чём?) о чём-то ненужном на суде (М. Н. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Тогда он открыл (кому?) ей тайну, (за что?) за которую всякий из вас дорого бы дал (А. С. Пушкин. Пиковая Дама).

Местоимение «за которую», являющееся дополнением в зависимой части сложноподчинённого предложения, является союзным словом.

Местоимение в роли обстоятельства

Местоимение в роли обстоятельства в предложении принадлежит к синтаксической группе сказуемого. От сказуемого задаем обстоятельственный вопрос к местоимению или, чаще, к лексически неделимому словосочетанию, содержащему в своем составе местоимение. Обстоятельство подчёркивается линией «штрих-точка-штрих-точка» ( ), например:

По улице в это время проходил учитель танцев (Ю. Олеша. Три толстяка).

Проходил (когда?) в это время.

Сижу (где?) у себя, то есть дома.

Проплакал (как долго?) весь день.

Источник

Как подчёркивается местоимение в предложении

Местоимение подчёркивается определённой линией в зависимости от того, каким членом предложения оно является.

В тексте, чтобы избежать повтора одних и тех же слов, широко используются местоимения, которые, как известно, могут заменять собой слова разных частей речи:

Заменяя слова других частей речи, местоимение может быть любым членом предложения, и тогда оно подчёркивается определенной линией в соответствии с его синтаксической ролью.

Местоимение — подлежащее

Определить местоимение в роли подлежащего не составит труда. Подлежащим чаще всего являются личные местоимения, хотя могут употребляться местоимения других разрядов. Местоимение-подлежащее заменяет собой существительное, имеет форму именительного падежа единственного или множественного числа и отвечает на вопросы: кто? что?

Подъезжая к деревне какого-либо помещика, я любопытно смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую тёмную деревянную церковь (Н. В. Гоголь. Мёртвые души).

Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтоб удобно было ими работать; для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава (Лев Толстой. Анна Каренина).

Местоимение, выполняющее роль подлежащего, подчёркивается одной прямой линией.

Местоимение — сказуемое

В роли этого главного члена предложения местоимение используется, если находится после подлежащего, причем, как правило, в сообщении нет глагола-сказуемого, и отвечает на вопрос: что говорится о предмете?

Сказуемое-местоимение подчёркивается двумя параллельными прямыми линиями.

Как подчёркивается местоимение-определение

Местоимение в качестве определения только указывает на признак предмета, конкретно не называя его, и отвечает на вопросы: какой? чей?

В роли согласованного определения выступают определительные, указательные, притяжательные и др. местоимения, которые подчёркиваются волнистой линией.

У него была своя собственная цель (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание).

Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглою аллеей въезда (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Особую трудность вызывают несогласованные определения, которые выражаются притяжательными местоимениями «его», «её», «их». Их отличительной особенностью является то, что они поясняют в предложении имена существительные.

Каморка (чья?) его приходилась под самою кровлею высокого пятиэтажного дома и походила больше на шкаф, чем на квартиру (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание).

Вдруг лицо (чьё?) её исказилось от ужаса (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Взъерошенная шерсть (чья?) их заиндевела на морозе, дыхание застывало в воздухе и кристаллами оседало на шкуре (Джек Лондон. Белый Клык).

Местоимение в роли дополнения

Просто я хочу показать (кому?) вам свою квартиру (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Я спрашиваю (кого?) его (о чём?) о чём-то ненужном на суде (М. Н. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Тогда он открыл (кому?) ей тайну, (за что?) за которую всякий из вас дорого бы дал (А. С. Пушкин. Пиковая Дама).

Местоимение «за которую», являющееся дополнением в зависимой части сложноподчинённого предложения, является союзным словом.

Местоимение в роли обстоятельства

Местоимение в роли обстоятельства в предложении принадлежит к синтаксической группе сказуемого. От сказуемого задаем обстоятельственный вопрос к местоимению или, чаще, к лексически неделимому словосочетанию, содержащему в своем составе местоимение. Обстоятельство подчёркивается линией «штрих-точка-штрих-точка» ( ), например:

По улице в это время проходил учитель танцев (Ю. Олеша. Три толстяка).

Проходил (когда?) в это время.

Сижу (где?) у себя, то есть дома.

Проплакал (как долго?) весь день.

Источник

Как подчеркиваются части речи в русском языке – правило, примеры

В школе часто дают задание выполнить морфологический или синтаксический разбор. И хотя и морфология, и синтаксис входят в раздел «грамматика», все же это не одно и то же. Давайте разберемся в этом вопросе и выясним, почему невозможно однозначно ответить на вопрос «Как подчеркиваются части речи в русском языке?»

Что мы знаем о частях речи

Определяя, какой частью речи является то или иное слово, мы опираемся на различные признаки.

Во-первых, мы ставим вопрос и определяем общее значение; иногда полезно определить и как слово образовано: это позволит быстро различить прилагательное и причастие.

Во-вторых, рассматриваем грамматические признаки (изменяется ли слово? как оно изменяется? И т.п.)

Наконец, обращаем внимание на синтаксическую роль.

Затем делаем вывод, что же это за часть речи. Причем обычно вывод можно сделать уже после первого пункта, так что дальнейший разбор (он называется морфологический) мы делаем просто потому, что так полагается, и для того, чтобы продемонстрировать учителю свои знания.

Что такое синтаксическая роль

Синтаксическая роль – это та роль, которую слово играет в предложении, каким членом предложения оно является. В разборе мы обычно выписываем слово вместе с тем, к которому оно относится, и ставим вопрос, а затем подчеркиваем слово так, как надо.

Например, было предложение «Как красив лес ранней осенью!» и на интересует слово «ранней». Мы пишем: «осенью какой? ранней» и подчеркиваем «ранней» волнистой линией.

Подчеркиваются не части речи, а члены предложения.

Как и что подчеркивается?

В предложении чаще всего выделяют два главных члена (подлежащее и сказуемое) и три второстепенных: дополнение, определение и обстоятельство. Они подчеркиваются так:

Подлежащее – одной чертой

Сказуемое – двумя чертами

Дополнение – пунктиром (тире-тире-тире)

Определение – волнистой линией

В некоторых учебниках рекомендуется главный член односоставного предложения подчеркивать тремя чертами.

Приложение – это вид определения, поэтому он тоже подчеркивается волнистой линией.

Это правда, что члены предложения любят выражаться определенными частями речи. Но все же некорректно ставить вопрос, как подчеркивать части речи. Надо определить член предложения, иначе можно фатально ошибиться.

Какую синтаксическую роль могут выполнять части речи

Один и тот же член предложения может выражаться разными частями речи; и наоборот, одна и та же часть речи может быть разными членами предложения (иногда любым из них).

Рассмотрим пример с существительным.

Существительное в именительном падеже может быть только главным членом предложения.

Дом стоит на берегу. (говорится о доме. Что? дом. Это подлежащее)

Читать – ее страсть. (подлежащее – читать; о нем сообщается, что это страсть. Читать – что такое? Страсть. Это сказуемое)

В позиции второстепенных членов существительное обычно стоит в одном из косвенных падежей.

Исключение – приложение, которое чаще всего стоит в том же падеже, что и определяемое существительное, то есть, если относится к подлежащему, то стоит тоже в именительном падеже.

Река Нева протекает по Ленинградской области. Нева – приложение (река какая? Нева)

Я прочитал статью. (прочитал что? статью; это дополнение)

У меня есть юбка в клетку. (юбка какая? в клетку; это определение)

Мы уехали из города. (уехали откуда? из города; это обстоятельство)

Таблица-помощник

Предлагаем вам таблицу, которая может помочь в выполнении грамматических разборов. В ней даны вопросы и части речи, которыми указанный член предложения может выражаться.

Член предложения

Как подчеркивается

Вопросы

Части речи

Кто? Что? о чем говорится в предложении?

Существительное, местоимение, числительное, инфинитив глагола, синтаксически неделимое сочетание (анютины глазки, Иван Иванович, три девицы и т.п.)

Что делает? что это? Каков? что сообщается о подлежащем?

Глагол в личной форме, инфинитив, безличный глагол (в безличной форме), существительное, прилагательное, местоимение, числительное, наречие, причастие (обычно в краткой форме), фразеологизм, синтаксически неделимое сочетание (высокого роста и т.п.)

Вопросы косвенных падежей

Существительное, местоимение, инфинитив, синтаксически неделимое сочетание

Какой? чей? который по счету?

Прилагательное, причастие (и то, и другое – только в полной форме), местоимение, числительное, инфинитив, существительное

Где? когда? куда? откуда? почему? зачем? как? в какой степени?

Наречие, деепричастие, существительной, местоимение, инфинитив

Что мы узнали?

Части речи не подчеркиваются – подчеркиваются члены предложения. Причем одна и та же часть речи может быть разными членами предложения и подчеркиваться, следовательно, по-разному. Надо определить член предложения и тогда уже подчеркивать слово.

Источник

Как подчеркивается дополнение, определение, обстоятельство?

Дополнение подчеркивается штриховой линией, определение — волнистой линией, обстоятельство — линией «штрих-точка-штрих-точка».

Узнаем, как подчёркивается дополнение, определение и обстоятельство, какие вопросы следует задавать к этим второстепенным членам, чтобы правильно определить их в предложении.

В распространенном предложении, кроме подлежащего и сказуемого, имеются второстепенные члены:

Каждый из этих видов второстепенных членов при выполнении синтаксического разбора предложения подчеркивается определенной линией. Уточним, как следует подчеркнуть дополнение, определение и обстоятельство, какие вопросы задавать к ним в предложении.

Какой линией подчеркивается дополнение?

Вспомним, что такое дополнение.

У костра Иван Петрович размешивал (чем?) ложкой (что?) кашу в котелке.

Нас (кого?) окружает зеленый мир растений (Д. Трайтак).

Как отличить дополнение от подлежащего?

Чаще всего дополнение выражается существительным или местоимением. Как отличить его от подлежащего, которое может быть выражено словами этих же частей речи?

Запомним, что подлежащее выражается существительным в форме именительного падежа, который называются прямым. Подлежащее со сказуемым составляют грамматическую основу предложения. Дополнение же обозначается существительными в форме косвенных падежей и зависит от сказуемого. Действие, обозначенное сказуемым, переходит на предмет, обозначенный существительным в форме косвенного падежа, например:

Как найти дополнение в предложении?

Чтобы найти дополнение в предложении, предпримем несколько последовательных шагов:

Котенок вылакал (что?) молоко из блюдечка.

Как подчеркивается определение?

На каменных (на каких?) ступенях многоэтажного (какого?) дома лежал (какой?) обычный серый кот (М. Пришвин).

Как выражается определение в предложении?

Определение выражается словами разных частей речи:

В зависимости от способа выражения этого второстепенного члена различают в предложении согласованные и несогласованные определения.

Определение может быть выражено прилагательным с зависимыми словами и причастным оборотом, например:

Как подчеркивается обстоятельство?

Обстоятельство зависит от сказуемого, от которого к этому второстепенному члену предложения следует задавать синтаксический вопрос:

А в конце зимы (когда?) мы своих снегирей выпускали (куда?) на волю (В. Песков).

Какие вопросы задаются к обстоятельству?

По значению различают разные виды обстоятельств, к каждому из которых задается свой синтаксический вопрос:

отправимся несмотря на что? несмотря на мороз;

не прибудет вовремя при каком условии? в случае задержки рейса;

Обстоятельства выражаются словами разных частей речи и сочетаниями слов:

Источник

Как подчеркиваются местоимения в русском языке?

Метод определения роли

Для того чтобы правильно подчеркивать местоимение, потребуется определить, какую из синтаксических ролей оно выполняет в конкретном предложении. Чтобы не ошибиться, нужно:

Чтобы проверить правильность отнесения местоимения к соответствующей части речи, следует разобраться в том, на какие вопросы оно отвечает:

Как только часть речи будет определена, можно будет легко ее подчеркнуть. Но не следует забывать, что подчеркивание выполняется разными способами.

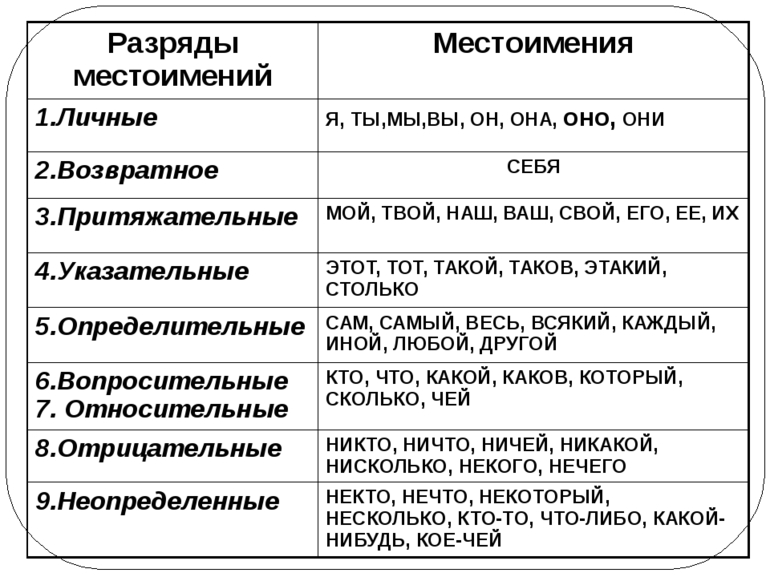

Виды местоимений

После того как будет определено какой, частью является местоимение, следует ознакомиться с имеющимися в русском языке разрядами. Они подразделяются на:

Примечательно, что эта часть речи может присутствовать в вопросительных, восклицательных и повествовательных предложениях. После определения части речи можно переходить непосредственно к подчеркиванию.

Алгоритм подчеркивания части речи

В зависимости от того, какой частью речи в предложении является местоимение, его нужно подчеркнуть определенным образом. В русском языке приняты общеустановленные правила подчеркивания, и выглядят они следующим образом:

Подчеркивание местоимений дети проходят в школьной программе еще в 5−6 классах. Эта темя является относительно несложной и позволяет более детально изучить нормы русского языка. После подчеркивания слова будут выделяться как в самом предложении, так и в общем тексте. Чтобы закрепить свои знания в этой теме, рекомендуется выполнять задания по разбору предложений на составляющие части речи.

Источник