Что такое подлежащее – как легко его найти в предложении и чем оно может быть выражено

Главный член предложения. Вместе со сказуемым образует грамматическую основу.

6 524

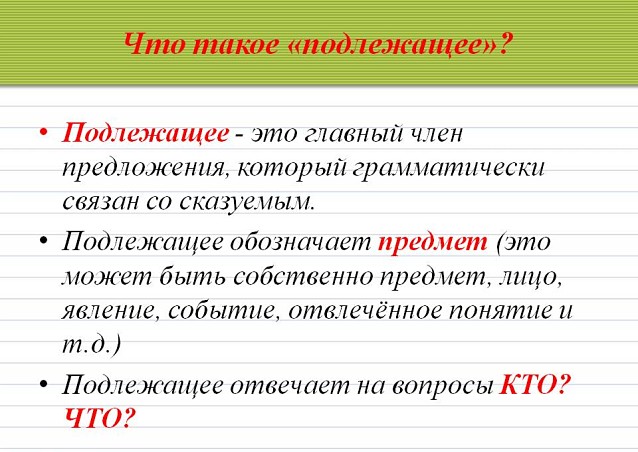

Давайте разбираться, что такое подлежащее. Это один из двух главных членов предложения. Второй – сказуемое. Подлежащее и сказуемое вместе образуют грамматическую основу.

К любому подлежащему можно задать вопрос «О ком/чём говорится в предложении». Например: «Я хочу быть летчиком» – о ком говорится в предложении? Обо мне. Я – подлежащее.

Чаще всего подлежащие выражаются существительными или местоимениями. В этом случае к ним можно задать вопросы «Кто?» и «Что?». Но так бывает не всегда.

Чем может быть выражено подлежащее

Существительным или местоимением. Они должны быть в именительном падеже, то есть отвечать на вопросы «Кто?» и «Что?». Например: «Кот лежит на печи. Он спит». Кто? Кот. Кто? Он. Это подлежащие, первое выражено существительным, второе – местоимением.

Сразу два важных момента

Первый. Именительный падеж нельзя путать с винительным. «Дом очень красивый» – у слова «дом» именительный падеж, это подлежащее. «Рабочие строят дом» – здесь у «дома» винительный падеж, это дополнение.

Если не разбираетесь – вот моя статья про косвенные падежи. Она очень короткая, откройте и пробегитесь глазами. Я даю там запоминалочку по порядку падежей, учу легко запоминать вопросы к ним и не путать именительный падеж с винительным.

Второй. Вы должны различать одушевленные и неодушевленные существительные, чтобы правильно задавать к ним вопросы. Там есть нюансы, потому что они не совпадают с понятиями «живое» и «неживое». Мертвецы и куклы – одушевленные, хоть и не живые. Тоже советую вам посмотреть статью на эту тему.

Там еще картинка классная, я для вас подбирал как раз, зацените.

Именем прилагательным. «Красивый – не значит умный», «Смелые ничего не боятся». О ком говорится в предложении? О красивых и смелых – это подлежащие.

Числительным. «Ноль есть не во всех системах счисления». О чем говорится в предложении? О ноле.

Имена прилагательные и числительные обязательно должны стоять в именительном падеже.

Платные и бесплатные курсы подготовки к ВПР по русскому языку – только лучшие учебные программы и преподаватели

Актуально для учеников всех возрастов.

Наречием. «Завтра все равно настанет, хотите вы того или нет». Подлежащее здесь – «завтра».

Инфинитивом глагола. «Жить – Родине служить». В предложении говорится про «жить», этот инфинитив – подлежащее.

Как быть, если подлежащее выражено словосочетанием

Подлежащим будет либо одно слово в этом словосочетании, либо все словосочетание. Как правило, в эту категорию попадают географические названия и другие похожие сочетания слов. Например: «Чёрное море очень красиво». Подлежащим будет «Чёрное море».

Про это надо помнить, но в школе учителя обычно не дают подобных предложений. На экзамен они тоже не выносятся.

Другой пример: «Российская Федерация – великая страна». Нельзя говорить, что подлежащее тут «Федерация», а «Российская» – определение. «Российская Федерация» – это одно слово. То же касается Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и пр.

Когда подлежащим являются два существительных

Если сказуемое стоит во множественном числе. Смотрите: «Мама с дочкой зашли в магазин». Сказуемое во множественном числе – «зашлИ», то есть имеется в виду и мама, и дочка. Так что подлежащее – «Мама с дочкой».

А вот если «Мама с дочкой зашла в магазин» – тут уже подлежащее только «мама», а «с дочкой» – дополнение.

Бывают ли предложения с одним подлежащим

Да.

У них даже есть отдельное название: «Назывные». Знаменитый пример из Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека» – назывное предложение, в котором только подлежащие.

А вот пример из Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса».

Курсы подготовки к ОГЭ по русскому языку – только лучшие дистанционные программы от самых талантливых учителей России

Для учеников 8-9 классов любого уровня подготовки.

Что значит «подлежащее отсутствует»

Если подлежащего в предложении нет, оно либо отсутствует, либо опущено. Отсутствует – это когда его нет и не может быть. Например: «Вечереет», «Холодает» – кто вечереет и кто холодает?

Или: «Тошнит», «Знобит» – кто тошнит и кто знобит? Никто, это ощущения возникают сами по себе.

В таких предложениях подлежащего нет, они называются безличными.

Что значит «подлежащее опущено»

Бывает так, что подлежащего нет, но нам понятно, кто совершает действие. Понятно может быть:

- Из контекста. Коля выбегает на улицу. Озирается по сторонам. Бежит к автомобилю. Во втором и третьем предложениях подлежащего нет, но нам понятно из первого предложения, что это все делает Коля. То есть «контекст» помогает восстановить подлежащее.

- Из ситуации. Вы сидите с другом в комнате, пьете чай. Друг смотрит в окно и вдруг говорит: «О! Отслужил!» – вы тоже смотрите в окно и видите, что по улице идет парень в военной форме. В предложении «Отслужил» подлежащего нет, но по ситуации понятно, что отслужил «солдат». Подлежащее «опущено», но восстанавливается из ситуации.

( 5 оценок, среднее 3.6 из 5 )

Оцените статью

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА

Получайте самые интересные статьи по почте и подписывайтесь на наши социальные сети

ПОДПИСАТЬСЯ

План урока:

Подлежащее: определение и признаки

Как найти подлежащее в предложении

Выражение подлежащего различными частями речи

Подлежащее: определение и признаки

Вода, мороженое, девочки – это просто набор слов. Каждое из них что-то означает, но они существуют отдельно друг от друга.

На небе появилась луна – это четко структурированная система слов, передающая сообщение о природном явлении. Слова расположены в определенном порядке, выражают законченную мысль и произнесены с повествовательной интонацией. Все вместе они составляют предложение.

В предложении всегда есть смысловой центр – главные члены. Их всего два – подлежащее и сказуемое. На этом занятии нам предстоит усовершенствовать знания о подлежащем.

Определение подлежащего, принятое среди лингвистов:

К подлежащему можно задать вопрос «Кто? Что?». Для него характерен именительный падеж. В предложении оно может быть выражено как в единственном, так и во множественном числе. Подчеркивается одной прямой линией:

Слесарь принялся за работу.

Игрушки лежали на полу.

Воробей сидел на ветке и чирикал.

В паре с другим главным членом предложения, сказуемым, подлежащее берет на себя основную смысловую и коммуникативную нагрузку в предложении.

Подлежащее может быть выражено одушевленным (живым) существом или неодушевленным (неживым) предметом.

Примеры первой группы:

Щенок испугался шороха.

Девочка делает уроки.

Дети вернулись из школы.

Примеры второй группы:

Снег идет с самого утра.

Огромная туча надвигалась на город.

Куртка весит в шкафу.

Как найти подлежащее в предложении

Прежде всего, нужно выяснить, о ком или о чем идет речь в предложении. Для этого определите, к какому слову можно задать вопрос «Кто? Что?» Важно, чтобы это слово производило какое-либо действие:

Вечером мы (кто?) собрались за праздничным столом.

В данном примере есть субъект действия – местоимение мы. Оно стоит в именительном падеже. От субъекта можно задать вопрос к глаголу (что делаем?) – мы собрались.

Чтобы найти подлежащее в предложении, используйте следующий алгоритм:

В предложении не всегда есть подлежащее.

Проанализируем два примера:

- Ирина не спала.

- Ирине не спалось.

По смыслу эти предложения очень похожи, но в первом примере имеется подлежащее. Оно выражено существительным в именительном падеже – женское имя Ирина.

Во втором примере подлежащее отсутствует. Слово «Ирина» стоит в дательном падеже — кому? Ирине. Оно не может выступать главным членом предложения.

Запомните: в 95% случаев подлежащее выражается только с помощью именительного падежа! Что касается 5% исключений, то подлежащее может быть выражено косвенным падежом, если указывается приблизительное количество чего-либо:

Около двенадцати пушек стояли перед крепостью.

Свыше двухсот солдат вели бой на окраине города.

Одной прямой линией подчеркивается вся фраза. Это единственное исключение, когда подлежащее выражено не в форме именительного падежа.

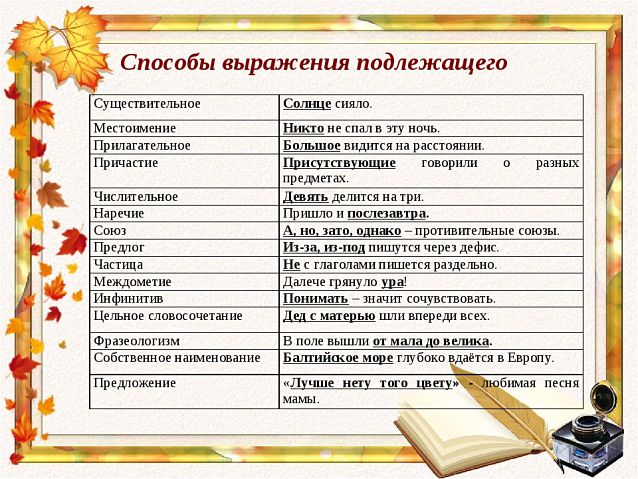

Выражение подлежащего различными частями речи

Подлежащее во многом уникальная единица синтаксиса. Оно может быть выражено как одним словом, так и целым неделимым словосочетанием. Рассмотрим детальнее правила.

Подлежащее – одно слово

Подлежащее выражается с помощью разных частей речи в предметном значении:

- Имя существительное:

Тетрадь лежит на столе.

Птица сидит в клетке.

- Местоимения (чаще всего личные):

Я люблю читать.

Они усердно учатся.

В форме подлежащего могут выступать и другие местоимения разрядов:

Ничто человеческое ему не чуждо (отрицательное местоимение).

Кто ходит по двору? (вопросительное местоимение).

- Числительное:

Четыре – четное число.

Восемь делится на два.

- Субстантивированные прилагательные (те, которые потеряли значение признака предмета):

Бородатый выбежал из комнаты.

Военные ходят строем.

- Субстантивированные причастия (те, которые потеряли признак действия):

Командующий строго посмотрел на солдата.

Сидящий устало вздохнул и закрыл глаза.

- Наречие:

Твое завтра туманно.

Вот и настало решающее послезавтра.

- Глагол (в форме инфинитива):

Любить – значит прощать.

Играть в баскетбол – главное увлечение Михаила.

- Междометие:

По полю разносилось громкое «ау».

Искреннее «браво» разносилось по залу театра.

- Союз:

«И, да, еще и» — противительные союзы.

«Либо» — разделительный союз.

- Предлог:

«Над» является предлогом.

- Частица:

«Вот» является самой употребляемой указательной частицей.

Стоит отметить, что служебные части речи и междометие редко выступают в роли подлежащего.

Таблица «Способы выражения подлежащего одним словом» выглядит так:

Запомните: в основном, подлежащее — одно слово, нарицательное (собственное) имя существительное или местоимение. Однако оно может быть выражено любой частью речи.

Подлежащее – неделимое словосочетание

В предложениях встречается подлежащее в форме свободного словосочетания. Единственное условие: слова должны быть синтаксически связаны в единую композицию.

В составе такой конструкции имеются следующие части речи:

- Имя существительное или местоимение в именительном падеже+имя существительное или местоимение в творительном падеже с предлогом с и значением совместимости:

Отец с сыном поедут на море.

Брат с сестрой вернулись с прогулки.

Внимание! Глагол-сказуемое обязательно должен стоять во множественном числе.

- Числительное+существительное:

Две подруги стояли около дерева.

Трое котят резвятся у порога.

- Количественное числительное, существительное или наречие+существительное в родительном падеже:

Куча хлама скопилось на чердаке.

У Александра много работы.

- Слово именной части речи+предлог из+существительное в родительном падеже:

Любой из нас может выиграть конкурс.

Многие из ребят посетили в этом году столичный театр.

- Существительное начало, середина, конец+существительное в родительном падеже в фазисном значении:

Было начало марта.

Стояла середина января.

- Неопределенное местоимение+согласуемая именная часть речи:

Что-то подозрительное было в облике нового коллеги.

Кто-то высокий вошел в помещение.

Общая таблица «Способы выражения подлежащего словосочетанием» выглядит так:

Отдельно стоит упомянуть о словосочетании «подлежащее-фразеологизм».

В этом случае части речи только в совокупности выражают единое понятие. Вся фраза выступает подлежащим и подчеркивается одной прямой линией:

У Ларисы золотые руки.

Манна небесная неожиданно посыпалась нам на голову.

На сегодняшнем уроке мы узнали, что подлежащее – главный член предложения, называет то, о чем идет речь в предложении. Подлежащее отвечает на вопрос «Кто? Что?» и зачастую стоит в именительном падеже. Кроме того, оно может быть выражено любой частью речи (самостоятельной или служебной), а также цельным словосочетанием.

Давайте проверим полученные знания с помощью тестирования.

Что такое подлежащее

Подлежащее — это главный член предложения, который обозначает предмет, явление, действие, признак, состояние которого поясняется сказуемым. Подлежащее обозначает, о ком или о чём идет речь в предложении, и отвечает на вопросы кто? или что?

Рассмотрим, что такое подлежащее в предложении и что оно обозначает.

Подлежащее как член предложения

Понятие «подлежащее» тесно связано с термином «предложение». Одно слово или сочетание слов нельзя назвать предложением, если они просто называют кого-то или что-то:

Предложение в отличие от них обязательно содержит законченную мысль:

Синтаксически предложение организовано по-другому по сравнению со свободным словосочетанием. В нем существует своя организация, образно говоря иерархия, где каждый член предложения имеет свое назначение и связь с другими его членами.

Центром простого предложения являются его главные члены — подлежащее и сказуемое, между которыми имеется предикативная связь.

Подлежащее обозначает предмет, то, о чем идет речь в предложении. Если предмет одушевленный, к нему задается вопрос кто? К неодушевленному субъекту действия задается вопрос что?

В предложении главный член сказуемое поясняет подлежащее и сообщает, что делает этот предмет. Оба главные члены предложения равноправны по отношению друг к другу.

Что обозначает подлежащее?

В предложении подлежащее может обозначать

2. одушевленный или неодушевленный предмет

Из воды выпрыгнула (кто?) рыбка , сверкнула серебристой чешуёй на солнце и ушла в глубь.

Из родника течет кристально чистая (что?) вода .

Вечерний багровый закат постепенно стал нежно-розовым.

4. отвлеченное понятие

6. качество, свойство

Ходьба со скандинавскими палками — отличная тренировка всех мышц.

Как найти подлежащее в предложении?

Чтобы найти подлежащее в предложении, следует выяснить, о ком или о чём идет речь в высказывании. Определим, какое слово отвечает на вопрос кто? или что? Причем важно, что этот предмет сам производит действие, которое обозначено сказуемым, выраженным чаще всего глаголом в любой грамматической форме.

С утра на небе светило (что?) солнце .

Как правило, главный член предложения подлежащее, обозначающий субъект действия, имеет всегда форму именительного падежа. В предложении подлежащее подчеркивается прямой горизонтальной линией, а сказуемое — двумя.

Пушистый (кто?) котёнок играет с клубком ниток.

Яркие (что?) звёзды высыпали на ночной небосклон.

Чаще всего подлежащее выражается именем существительным, нарицательным или собственным, или местоимением, обозначающем лицо или предмет, который сам совершает действие.

Значит, чтобы найти подлежащее в предложении, выполняем последовательно следующие действия:

- зададим вопрос: о ком или о чём говорится в предложении?

- Ответим на этот вопрос с помощью слова в форме именительного падежа, обозначающего лицо или предмет.

- Зададим к этому слову вопрос: кто? или что?

- Посмотрим, возможно ли от него задать вопрос к глаголу: что делает? что делал? и пр.

- Подчеркнем подлежащее одной линией.

Выражение подлежащего различными частями речи

Подлежащее может быть выражено словами других частей речи, а также неразложимым словосочетанием, в составе которого имеются слова следующих частей речи:

- числительное + существительное (три тополя, обе подруги);

- словами «много», «мало», «большинство», «меньшинство» + существительное;

- местоимение «столько», «сколько», «несколько» + существительное;

- неопределённое местоимение (некто, нечто, несколько, кто-то, что-то, кто-либо, что-либо и пр.) + прилагательное или причастие (кто-то ласковый, нечто раздражающее);

- термин или собственное наименование (бабье лето, Красный Крест)

Особый случай, если в предложении в качестве подлежащего выступают два существительных или местоимение и существительное в именительном и творительном падеже, а их поясняет сказуемое в форме множественного числа.

На заднем сиденье автомобиля оте ц и сын тихо говорят о чем-то.

Мы с сестрой пошли в лес за земляникой.

| Способ | Пример |

|---|---|

| 1. Имя существительное в и. п. | Собака играла с костью. |

| 2. Имя числительное | Семеро одного не ждут. Шесть делится на три. |

| 3. Местоимение в именительном падеже | Никто не спал в эту ночь. |

| 4. Инфинитив (обычно — в начале предложения) | Грубить — плохая привычка. |

| 5. Субстантивированное причастие, прилагательное | Взрослые отправили детей спать. Вошедший приветствовал присутствовавших. |

| 6. Любая часть речи в значении существительного | Наше завтра туманно. Грянуло ура . |

| 7. Различные сочетания слов: а) составные географические названия; |

Садовое кольцо — круговая транспортная магистраль. |

| б) устойчивые сочетания слов, в том числе фразеологические обороты; | В стране активно развивается сельское хозяйство . |

| в) количественно-именные сочетания; | Несколько человек вошли в комнату. Один из них был в очках. |

| г) сочетания собирательного сущ. с количественным значением (ряд, часть, множество) с сущ. или местоим. в р. п.; | На площади собралось множество народа . |

| д) сочетания неопределенных местоимений с именами прилагательными; | Что-то черное зашевелилось в углу. |

| е) сочетание сущ. в и. п. с предлогом «с» и сущ. в тв. п. | Мама с ребенком шли впереди. |

Примеры

Приветливая хозяйка встретила нас радушно.

Цветная радуга зацепилась за край леса, а другим концом ушла в поле золотой пшеницы.

Вы позвоните мне завтра в десять часов?

Никто не ждал нас на вокзале.

Четверо щенят резвятся около собачьей будки.

Большинство учеников хорошо справились с заданием.

Наступило долгожданное Рождество Христово .

Узы дружбы связывают нас со школьной скамьи.

Несколько воробьев купаются в луже.

Что-то странное появилось в его взгляде.

Кто-то незнакомый заглянул во двор.

Что такое подлежащее – как легко его найти в предложении и чем оно может быть выражено

Главный член предложения. Вместе со сказуемым образует грамматическую основу.

Давайте разбираться, что такое подлежащее. Это один из двух главных членов предложения. Второй – сказуемое. Подлежащее и сказуемое вместе образуют грамматическую основу.

К любому подлежащему можно задать вопрос «О ком/чём говорится в предложении». Например: «Я хочу быть летчиком» – о ком говорится в предложении? Обо мне. Я – подлежащее.

Чаще всего подлежащие выражаются существительными или местоимениями. В этом случае к ним можно задать вопросы «Кто?» и «Что?». Но так бывает не всегда.

Чем может быть выражено подлежащее

Существительным или местоимением. Они должны быть в именительном падеже, то есть отвечать на вопросы «Кто?» и «Что?». Например: «Кот лежит на печи. Он спит». Кто? Кот. Кто? Он. Это подлежащие, первое выражено существительным, второе – местоимением.

Сразу два важных момента

Первый. Именительный падеж нельзя путать с винительным. «Дом очень красивый» – у слова «дом» именительный падеж, это подлежащее. «Рабочие строят дом» – здесь у «дома» винительный падеж, это дополнение.

Если не разбираетесь – вот моя статья про косвенные падежи. Она очень короткая, откройте и пробегитесь глазами. Я даю там запоминалочку по порядку падежей, учу легко запоминать вопросы к ним и не путать именительный падеж с винительным.

Второй. Вы должны различать одушевленные и неодушевленные существительные, чтобы правильно задавать к ним вопросы. Там есть нюансы, потому что они не совпадают с понятиями «живое» и «неживое». Мертвецы и куклы – одушевленные, хоть и не живые. Тоже советую вам посмотреть статью на эту тему.

Там еще картинка классная, я для вас подбирал как раз, зацените.

Именем прилагательным. «Красивый – не значит умный», «Смелые ничего не боятся». О ком говорится в предложении? О красивых и смелых – это подлежащие.

Числительным. «Ноль есть не во всех системах счисления». О чем говорится в предложении? О ноле.

Имена прилагательные и числительные обязательно должны стоять в именительном падеже.

Наречием. «Завтра все равно настанет, хотите вы того или нет». Подлежащее здесь – «завтра».

Инфинитивом глагола. «Жить – Родине служить». В предложении говорится про «жить», этот инфинитив – подлежащее.

Как быть, если подлежащее выражено словосочетанием

Подлежащим будет либо одно слово в этом словосочетании, либо все словосочетание. Как правило, в эту категорию попадают географические названия и другие похожие сочетания слов. Например: «Чёрное море очень красиво». Подлежащим будет «Чёрное море».

Про это надо помнить, но в школе учителя обычно не дают подобных предложений. На экзамен они тоже не выносятся.

Другой пример: «Российская Федерация – великая страна». Нельзя говорить, что подлежащее тут «Федерация», а «Российская» – определение. «Российская Федерация» – это одно слово. То же касается Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и пр.

Когда подлежащим являются два существительных

Если сказуемое стоит во множественном числе. Смотрите: «Мама с дочкой зашли в магазин». Сказуемое во множественном числе – «зашлИ», то есть имеется в виду и мама, и дочка. Так что подлежащее – «Мама с дочкой».

А вот если «Мама с дочкой зашла в магазин» – тут уже подлежащее только «мама», а «с дочкой» – дополнение.

Бывают ли предложения с одним подлежащим

У них даже есть отдельное название: «Назывные». Знаменитый пример из Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека» – назывное предложение, в котором только подлежащие.

А вот пример из Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса».

Что значит «подлежащее отсутствует»

Если подлежащего в предложении нет, оно либо отсутствует, либо опущено. Отсутствует – это когда его нет и не может быть. Например: «Вечереет», «Холодает» – кто вечереет и кто холодает?

Или: «Тошнит», «Знобит» – кто тошнит и кто знобит? Никто, это ощущения возникают сами по себе.

В таких предложениях подлежащего нет, они называются безличными.

Что значит «подлежащее опущено»

Бывает так, что подлежащего нет, но нам понятно, кто совершает действие. Понятно может быть:

- Из контекста. Коля выбегает на улицу. Озирается по сторонам. Бежит к автомобилю. Во втором и третьем предложениях подлежащего нет, но нам понятно из первого предложения, что это все делает Коля. То есть «контекст» помогает восстановить подлежащее.

- Из ситуации. Вы сидите с другом в комнате, пьете чай. Друг смотрит в окно и вдруг говорит: «О! Отслужил!» – вы тоже смотрите в окно и видите, что по улице идет парень в военной форме. В предложении «Отслужил» подлежащего нет, но по ситуации понятно, что отслужил «солдат». Подлежащее «опущено», но восстанавливается из ситуации.

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое

О чем эта статья:

1 класс, 2 класс

Понятие предложения

Предложение — это синтаксическая единица, которая выражает законченную мысль. Может быть простым или сложным.

Простые предложения — это такие предложения, в которых есть одна грамматическая основа.

Сложные предложения — это такие предложения, у которых есть две или более грамматических основы.

Есть три типа предложений по цели высказывания:

- повествовательное (сообщение);

- вопросительное (вопрос, проблема);

- побудительное (совет).

Предложение состоит из слов или словосочетаний, которые объединены по смыслу и грамматически. В каждом предложении есть грамматическая основа — обычно это подлежащее и сказуемое.

У грамматической основы есть две функции:

Смысловой центр. Если отбросить второстепенные и оставить только главные члены, смысл предложения останется понятным.

Грамматический центр. Именно основа привязывает предложение к реальности и времени. Точнее, это функция сказуемого, подлежащее указывает на субъект действия.

Члены предложения

Члены предложения — это слова, которые входят в состав предложения. Они делятся на главные и второстепенные. Каждый член предложения отвечает на какой-нибудь вопрос.

Для примера рассмотрим предложение:

Наша родня зимой переезжает из дома в квартиру.

Кто переезжает? — Родня.

Когда переезжает? — Зимой.

Семья что делает? — Переезжает.

Откуда переезжает? — Из дома.

Куда переезжает? — В квартиру.

Давайте узнаем, на какие вопросы отвечают главные и второстепенные члены предложения.

Главный член предложения: подлежащее

К главным членам предложения относятся подлежащее и сказуемое. Они связаны друг с другом по смыслу и грамматически.

Подлежащее — это главный член предложения, который отвечает на вопросы: «кто?», «что?».

Подлежащее называет субъект, который производит действие, испытывает какое-либо состояние, обладает определенным признаком. Подлежащее подчеркивается одной чертой.

Выделим предлежащее в предложениях:

- Снег шел все выходные. Что шло? — Снег.

- Мы бежим в школу. Кто бежит? — Мы.

Главный член предложения: сказуемое

Сказуемое — это главный член предложения, который отвечает на один из вопросов: «что делает?», «что делается?», «каков?», «кто он?», «что такое?».

Сказуемое связано с подлежащим и называет его действие, состояние или признак. От подлежащего к сказуемому можно задать вопрос, как и наоборот. Сказуемое подчеркивается двумя чертами.

Выделим сказуемое в предложениях:

- Луна ярко (что делает?) светит.

- На улице (что делается?)светлеет.

- Цветок (каков?) красив.

- Фрейд — (кто он?) психолог.

Сказуемое может быть выражено любой самостоятельной частью речи, кроме деепричастия.

На рисунке изображены примеры предложений с разными частями речи в роли сказуемого.

Сказуемые делятся по типам на простые и составные. А составные сказуемые делятся на глагольные и именные.

Простое глагольное сказуемое состоит из одного глагола в любой форме, который выполняет и грамматическую, и смысловую функции.

Составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного глагола с фазовым (начать, продолжить) или модальным (хотеть, мочь) значением или краткого прилагательного с модальным значением (должен, рад) + смысловой глагол.

Составное именное сказуемое состоит из глагола-связки (быть, есть) и именной части. Именная же часть может быть выражена существительным, прилагательным, числительным, инфинитивом глагола, синтаксически неделимым сочетанием и даже наречием.

Простое глагольное сказуемое

Они работают стоя.

Он боится темноты.

Составное глагольное сказуемое

Они продолжают работать стоя.

Он стал бояться темноты недавно.

Составное именное сказуемое

Они стали ночными рабочими.

Он так и остался трусом.

Второстепенные члены предложения

Второстепенные члены предложения — это слова, которые поясняют сказуемое, подлежащее или один из второстепенных членов.

Озорной щенок любопытно разглядывал новую игрушку.

Подлежащее — щенок, сказуемое — разглядывал.

Второстепенные члены предложения: озорной, любопытно, новую, игрушку.

- Слово «озорной» поясняет подлежащее «щенок», показывая, с каким настроением щенок разглядывал игрушку.

- Слово «любопытно» поясняет сказуемое «разглядывал» и показывает, как щенок разглядывал игрушку.

- Слово «игрушку» поясняет сказуемое «разглядывал» и показывает, что разглядывал щенок.

- Слово «новую» поясняет второстепенный член предложения «игрушку» и показывает, какую игрушку разглядывал щенок.

Как относятся друг к другу члены предложения схематически:

У каждого второстепенного члена есть слово, от которого оно зависит. При этом подлежащее и сказуемое не зависят от других слов, поэтому их называют основой предложения.

Второстепенные члены предложения делятся на определения, дополнения и обстоятельства. В таблице отразили, от чего они зависят и как поясняют другие члены предложения.

Я отдал кислую и горькую конфету.

У стены стояла не большая, а маленькая тумбочка.

Кого? Чего? Кому? Чему? Кого? Что? Кем? Чем? О ком? О чем? (Вопросы косвенных падежей)

Дедушка починил лук и стрелы.

На холсте художник отразил небо и океан.

Как? Где? Куда? Откуда? Когда? Зачем? Почему?

Зимой и осенью нужно надевать более теплые вещи.

Дорога идет то направо, то налево.

http://vsvoemdome.ru/obrazovanie/chto-takoe-podlezhaschee

http://skysmart.ru/articles/russian/glavnye-chleny-predlozheniya

Рассмотрим способы выражения подлежащего различными частями речи и словосочетаниями в предложении. В простом предложении подлежащее может быть обозначено словами разных частей речи, в том числе инфинитивом, лексически и синтаксически неразложимыми словосочетаниями и фразеологизмами.

В предложении основная мысль сосредоточена в его синтаксическом ядре — подлежащем и сказуемом.

Подлежащее — это главный член предложения, с помощью которого можно узнать, о ком или о чём идет речь в высказывании. К подлежащему можно задать вопрос кто? или что? Этот главный член предложения поясняется сказуемым, обозначающем действие или состояние субъекта.

Подлежащее имеет форму именительного падежа и может быть обозначено не только отдельными словами, но и словосочетаниями и фразеологизмами.

Таблица

| Способ | Пример |

|---|---|

| 1. Имя существительное в и. п. | Собака играла с костью. |

| 2. Имя числительное | Семеро одного не ждут. Шесть делится на три. |

| 3. Местоимение в именительном падеже | Никто не спал в эту ночь. |

| 4. Инфинитив (обычно — в начале предложения) | Грубить — плохая привычка. |

| 5. Субстантивированное причастие, прилагательное | Взрослые отправили детей спать. Вошедший приветствовал присутствовавших. |

| 6. Любая часть речи в значении существительного | Наше завтра туманно. Грянуло ура. |

| 7. Различные сочетания слов: а) составные географические названия; |

Садовое кольцо — круговая транспортная магистраль. |

| б) устойчивые сочетания слов, в том числе фразеологические обороты; | В стране активно развивается сельское хозяйство. |

| в) количественно-именные сочетания; | Несколько человек вошли в комнату. Один из них был в очках. |

| г) сочетания собирательного сущ. с количественным значением (ряд, часть, множество) с сущ. или местоим. в р. п.; | На площади собралось множество народа. |

| д) сочетания неопределенных местоимений с именами прилагательными; | Что-то черное зашевелилось в углу. |

| е) сочетание сущ. в и. п. с предлогом «с» и сущ. в тв. п. | Мама с ребенком шли впереди. |

Выражение подлежащего в простом предложении

Подлежащее выражается словами разных частей речи как именными, так и служебными. В роли главного члена предложения, обозначающего субъект действия, чаще всего выступает

1. существительное в именительном падеже единственного или множественного числа

Солнце выкатилось из-за горы.

Ножницы лежат в ящике стола.

2. местоимения-существительные (личные, относительные, определительные, отрицательные, неопределенные)

Ты знаешь, кто это поёт?

Любой знает ответ на этот вопрос.

Ничто нам уже не страшно.

Кто-то постучался в дверь.

3. количественное или собирательное числительное

Четыре делится на два.

Двое быстро прошли через темный двор.

4. прилагательное или причастие, которое перешло в существительное

Скромный говорит о себе своими поступками.

Выздоравливающие прогуливались по аллее.

6. наречие в роли существительного

Наступило долгожданное послезавтра.

7. служебные части речи и междометие, которые приобрели предметное значение

Около — это производный предлог, а тоже — союз.

Громкое «браво» раздалось с балкона театра.

Иногда особое затруднение вызывает подлежащее, выраженное неопределенной формой глагола, или инфинитивом.

Выражение подлежащего инфинитивом

Инфинитив может быть любым членом предложения. Рассмотрим инфинитив в роли подлежащего.

Купаться ночью в море запрещается.

В этом предложении к слову «купаться» зададим вопрос: о чем идет речь?

«Купаться» — это подлежащее, которое поясняется сказуемым, выраженным глаголом «запрещается».

Купаться запрещается — это грамматическая основа предложения.

Подлежащее, выраженное инфинитивом, находится в начале предложения. Чтобы верно указать подлежащее в форме инфинитива и не спутать его с другими членами предложения, следует выяснить второй главный член. Такое подлежащее, как правило, имеет поясняющее его сказуемое, обозначенное словами разных частей речи:

а) существительным

Осознать свою ошибку — это благородство.

б) другим глаголом в форме инфинитива

Для меня жить — значит работать (И. К. Айвазовский).

в) словом категории состояния

Всегда наслаждаться — это невозможно.

г) прилагательным в полной форме творительного падежа с глаголом-связкой

Дарить счастье другим — быть самому счастливым.

Выражение подлежащего словосочетанием

Подлежащее выражается лексически неделимыми словосочетаниями, в составе которых укажем

а) имена собственные

- Общество Красного Креста;

- Полярная звезда;

- Млечный Путь;

б) имена нарицательные

- бабье лето;

- анютины глазки;

- венерин башмачок;

в) устойчивые словосочетания — термины

- народный артист;

- античный мир;

- ледниковый период;

Подлежащее может быть обозначено синтаксически неделимыми сочетаниями слов, одно из которых обозначает количество или указывает на него:

а) сочетание числительного с существительным

- два крыла

- три медведя

- обе подруги

б) сочетание существительных «большинство», «множество», «меньшинство», «ряд», «часть», «сотня» с существительным в форме р. п. мн. ч.

- большинство граждан;

- меньшинство избирателей;

- часть проектов;

в) сочетание местоимений «столько», «сколько», «несколько» с существительными в форме р. п. мн. ч.

- столько дней;

- сколько тревог;

- несколько страниц;

г) сочетания, выражающие приблизительное количество, с предлогами «около», «до» и словами «много», «мало», «свыше», «больше», «меньше»

- около десяти человек;

- больше слов;

- мало народу;

- свыше сотни озер;

д) сочетание местоимения или числительного в и. п. с существительным в р. п. с предлогом «из»

- один из двух парней;

- трое из толпы;

- никто из нас.

е) существительное или личное местоимение в и. п. с существительным в творительном падеже, если сказуемое имеет форму множественного числа

Сравним:

(Кто?) Я с братом, войдя в дом, сняли шапки.

Я (с кем?) с братом пошел на охоту.

ж) неопределенное местоимение (некто, нечто, кто-то, что-то и пр.) с прилагательным (причастием) в роли существительного:

Некто незнакомый заглянул в калитку.

Что-то тревожное послышалось нам в гуле ветра.

з) выражения с временным значением, в составе которых имеются слова «начало», » «середина», «конец»

Начало июня оказалось дождливым.

Незаметно подошла середина квартала.

и) целые предложения, которые теряют предикативность

«Мне страшно» пульсировало в мозгу.

Подлежащее выражено фразеологизмом

В качестве главного члена предложения может выступать фразеологизм, который не делится на составляющие его слова и целиком является подлежащим.

Примеры:

Нить Ариадны помогла Тесею выйти из лабиринта.

Манна небесная вряд ли будет сыпаться нам.

Эта голубая мечта неосуществима для меня.

Тест

Что такое подлежащее

Подлежащее — это главный член предложения, который обозначает предмет, явление, действие, признак, состояние которого поясняется сказуемым. Подлежащее обозначает, о ком или о чём идет речь в предложении, и отвечает на вопросы кто? или что?

Рассмотрим, что такое подлежащее в предложении и что оно обозначает.

Подлежащее как член предложения

Понятие «подлежащее» тесно связано с термином «предложение». Одно слово или сочетание слов нельзя назвать предложением, если они просто называют кого-то или что-то:

Предложение в отличие от них обязательно содержит законченную мысль:

Синтаксически предложение организовано по-другому по сравнению со свободным словосочетанием. В нем существует своя организация, образно говоря иерархия, где каждый член предложения имеет свое назначение и связь с другими его членами.

Центром простого предложения являются его главные члены — подлежащее и сказуемое, между которыми имеется предикативная связь.

Подлежащее обозначает предмет, то, о чем идет речь в предложении. Если предмет одушевленный, к нему задается вопрос кто? К неодушевленному субъекту действия задается вопрос что?

В предложении главный член сказуемое поясняет подлежащее и сообщает, что делает этот предмет. Оба главные члены предложения равноправны по отношению друг к другу.

Что обозначает подлежащее?

В предложении подлежащее может обозначать

2. одушевленный или неодушевленный предмет

Из воды выпрыгнула (кто?) рыбка , сверкнула серебристой чешуёй на солнце и ушла в глубь.

Из родника течет кристально чистая (что?) вода .

Вечерний багровый закат постепенно стал нежно-розовым.

4. отвлеченное понятие

6. качество, свойство

Ходьба со скандинавскими палками — отличная тренировка всех мышц.

Как найти подлежащее в предложении?

Чтобы найти подлежащее в предложении, следует выяснить, о ком или о чём идет речь в высказывании. Определим, какое слово отвечает на вопрос кто? или что? Причем важно, что этот предмет сам производит действие, которое обозначено сказуемым, выраженным чаще всего глаголом в любой грамматической форме.

С утра на небе светило (что?) солнце .

Как правило, главный член предложения подлежащее, обозначающий субъект действия, имеет всегда форму именительного падежа. В предложении подлежащее подчеркивается прямой горизонтальной линией, а сказуемое — двумя.

Пушистый (кто?) котёнок играет с клубком ниток.

Яркие (что?) звёзды высыпали на ночной небосклон.

Чаще всего подлежащее выражается именем существительным, нарицательным или собственным, или местоимением, обозначающем лицо или предмет, который сам совершает действие.

Значит, чтобы найти подлежащее в предложении, выполняем последовательно следующие действия:

- зададим вопрос: о ком или о чём говорится в предложении?

- Ответим на этот вопрос с помощью слова в форме именительного падежа, обозначающего лицо или предмет.

- Зададим к этому слову вопрос: кто? или что?

- Посмотрим, возможно ли от него задать вопрос к глаголу: что делает? что делал? и пр.

- Подчеркнем подлежащее одной линией.

Выражение подлежащего различными частями речи

Подлежащее может быть выражено словами других частей речи, а также неразложимым словосочетанием, в составе которого имеются слова следующих частей речи:

- числительное + существительное (три тополя, обе подруги);

- словами «много», «мало», «большинство», «меньшинство» + существительное;

- местоимение «столько», «сколько», «несколько» + существительное;

- неопределённое местоимение (некто, нечто, несколько, кто-то, что-то, кто-либо, что-либо и пр.) + прилагательное или причастие (кто-то ласковый, нечто раздражающее);

- термин или собственное наименование (бабье лето, Красный Крест)

Особый случай, если в предложении в качестве подлежащего выступают два существительных или местоимение и существительное в именительном и творительном падеже, а их поясняет сказуемое в форме множественного числа.

На заднем сиденье автомобиля оте ц и сын тихо говорят о чем-то.

Мы с сестрой пошли в лес за земляникой.

| Способ | Пример |

|---|---|

| 1. Имя существительное в и. п. | Собака играла с костью. |

| 2. Имя числительное | Семеро одного не ждут. Шесть делится на три. |

| 3. Местоимение в именительном падеже | Никто не спал в эту ночь. |

| 4. Инфинитив (обычно — в начале предложения) | Грубить — плохая привычка. |

| 5. Субстантивированное причастие, прилагательное | Взрослые отправили детей спать. Вошедший приветствовал присутствовавших. |

| 6. Любая часть речи в значении существительного | Наше завтра туманно. Грянуло ура . |

| 7. Различные сочетания слов: а) составные географические названия; |

Садовое кольцо — круговая транспортная магистраль. |

| б) устойчивые сочетания слов, в том числе фразеологические обороты; | В стране активно развивается сельское хозяйство . |

| в) количественно-именные сочетания; | Несколько человек вошли в комнату. Один из них был в очках. |

| г) сочетания собирательного сущ. с количественным значением (ряд, часть, множество) с сущ. или местоим. в р. п.; | На площади собралось множество народа . |

| д) сочетания неопределенных местоимений с именами прилагательными; | Что-то черное зашевелилось в углу. |

| е) сочетание сущ. в и. п. с предлогом «с» и сущ. в тв. п. | Мама с ребенком шли впереди. |

Примеры

Приветливая хозяйка встретила нас радушно.

Цветная радуга зацепилась за край леса, а другим концом ушла в поле золотой пшеницы.

Вы позвоните мне завтра в десять часов?

Никто не ждал нас на вокзале.

Четверо щенят резвятся около собачьей будки.

Большинство учеников хорошо справились с заданием.

Наступило долгожданное Рождество Христово .

Узы дружбы связывают нас со школьной скамьи.

Несколько воробьев купаются в луже.

Что-то странное появилось в его взгляде.

Кто-то незнакомый заглянул во двор.

Что такое подлежащее – как легко его найти в предложении и чем оно может быть выражено

Главный член предложения. Вместе со сказуемым образует грамматическую основу.

Давайте разбираться, что такое подлежащее. Это один из двух главных членов предложения. Второй – сказуемое. Подлежащее и сказуемое вместе образуют грамматическую основу.

К любому подлежащему можно задать вопрос «О ком/чём говорится в предложении». Например: «Я хочу быть летчиком» – о ком говорится в предложении? Обо мне. Я – подлежащее.

Чаще всего подлежащие выражаются существительными или местоимениями. В этом случае к ним можно задать вопросы «Кто?» и «Что?». Но так бывает не всегда.

Чем может быть выражено подлежащее

Существительным или местоимением. Они должны быть в именительном падеже, то есть отвечать на вопросы «Кто?» и «Что?». Например: «Кот лежит на печи. Он спит». Кто? Кот. Кто? Он. Это подлежащие, первое выражено существительным, второе – местоимением.

Сразу два важных момента

Первый. Именительный падеж нельзя путать с винительным. «Дом очень красивый» – у слова «дом» именительный падеж, это подлежащее. «Рабочие строят дом» – здесь у «дома» винительный падеж, это дополнение.

Если не разбираетесь – вот моя статья про косвенные падежи. Она очень короткая, откройте и пробегитесь глазами. Я даю там запоминалочку по порядку падежей, учу легко запоминать вопросы к ним и не путать именительный падеж с винительным.

Второй. Вы должны различать одушевленные и неодушевленные существительные, чтобы правильно задавать к ним вопросы. Там есть нюансы, потому что они не совпадают с понятиями «живое» и «неживое». Мертвецы и куклы – одушевленные, хоть и не живые. Тоже советую вам посмотреть статью на эту тему.

Там еще картинка классная, я для вас подбирал как раз, зацените.

Именем прилагательным. «Красивый – не значит умный», «Смелые ничего не боятся». О ком говорится в предложении? О красивых и смелых – это подлежащие.

Числительным. «Ноль есть не во всех системах счисления». О чем говорится в предложении? О ноле.

Имена прилагательные и числительные обязательно должны стоять в именительном падеже.

Наречием. «Завтра все равно настанет, хотите вы того или нет». Подлежащее здесь – «завтра».

Инфинитивом глагола. «Жить – Родине служить». В предложении говорится про «жить», этот инфинитив – подлежащее.

Как быть, если подлежащее выражено словосочетанием

Подлежащим будет либо одно слово в этом словосочетании, либо все словосочетание. Как правило, в эту категорию попадают географические названия и другие похожие сочетания слов. Например: «Чёрное море очень красиво». Подлежащим будет «Чёрное море».

Про это надо помнить, но в школе учителя обычно не дают подобных предложений. На экзамен они тоже не выносятся.

Другой пример: «Российская Федерация – великая страна». Нельзя говорить, что подлежащее тут «Федерация», а «Российская» – определение. «Российская Федерация» – это одно слово. То же касается Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и пр.

Когда подлежащим являются два существительных

Если сказуемое стоит во множественном числе. Смотрите: «Мама с дочкой зашли в магазин». Сказуемое во множественном числе – «зашлИ», то есть имеется в виду и мама, и дочка. Так что подлежащее – «Мама с дочкой».

А вот если «Мама с дочкой зашла в магазин» – тут уже подлежащее только «мама», а «с дочкой» – дополнение.

Бывают ли предложения с одним подлежащим

У них даже есть отдельное название: «Назывные». Знаменитый пример из Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека» – назывное предложение, в котором только подлежащие.

А вот пример из Мандельштама: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса».

Что значит «подлежащее отсутствует»

Если подлежащего в предложении нет, оно либо отсутствует, либо опущено. Отсутствует – это когда его нет и не может быть. Например: «Вечереет», «Холодает» – кто вечереет и кто холодает?

Или: «Тошнит», «Знобит» – кто тошнит и кто знобит? Никто, это ощущения возникают сами по себе.

В таких предложениях подлежащего нет, они называются безличными.

Что значит «подлежащее опущено»

Бывает так, что подлежащего нет, но нам понятно, кто совершает действие. Понятно может быть:

- Из контекста. Коля выбегает на улицу. Озирается по сторонам. Бежит к автомобилю. Во втором и третьем предложениях подлежащего нет, но нам понятно из первого предложения, что это все делает Коля. То есть «контекст» помогает восстановить подлежащее.

- Из ситуации. Вы сидите с другом в комнате, пьете чай. Друг смотрит в окно и вдруг говорит: «О! Отслужил!» – вы тоже смотрите в окно и видите, что по улице идет парень в военной форме. В предложении «Отслужил» подлежащего нет, но по ситуации понятно, что отслужил «солдат». Подлежащее «опущено», но восстанавливается из ситуации.

1.2. Подлежащее

Подлежащее – это главный член предложения, который обозначает предмет речи и отвечает на вопрос именительного падежа ( кто? что? ).

Обратите внимание на значение (а) и форму выражения (б) подлежащего:

а) подлежащее – это то, о чем говорится в предложении (предмет речи);

б) основная форма выражения подлежащего – именительный падеж (вопрос кто? что? ).

На вопрос что? отвечает не только именительный, но и винительный падеж существительного; формы именительного и винительного падежей тоже могут совпадать. Чтобы разграничить эти падежи, можно подставить существительное 1-го склонения (например – книга): именительный падеж – книга; винительный падеж – книгу.

Ср.: На столе лежит карандаш ( книга ) – именительный падеж; Я вижу карандаш ( книгу ) – винительный падеж.

Сравним два предложения:

1. Я не спал; 2. Мне не спалось.

По смыслу они выражают примерно одно и то же. Однако в первом предложении (Я не спал) есть подлежащее, потому что есть местоимение в именительном падеже (я), во втором предложении (Мне не спалось) подлежащего нет, потому что нет местоимения в именительном падеже (мне – дательный падеж).

Способы выражения подлежащего

А) Подлежащее – одно слово:

| Форма | Примеры |

|---|---|

| 1. Имя | |

| 1.1. Имя существительное | Старший сын (кто?) уехал в столицу. |

| 1.2. Местоимение | Он (кто?) уехал в столицу. |

| 1.3. Имя прилагательное | Старший (кто?) уехал в столицу. |

| 1.4. Причастие | Поднявший (кто?) меч от меча и погибнет. |

| 1.5. Имя числительное | Двое (кто?) уехали в столицу. |

| 2. Инфинитив (неопределённая форма глагола) | Любить (что?) – это прекрасно. Жить (что?) – родине служить. |

| 3. Неизменяемая (знаменательная или служебная) часть речи в значении имени существительного | |

| 3.1. Наречие | Настало и роковое послезавтра (что?). |

| 3.2. Предлог | «В» (что?) является предлогом. |

| 3.3. Союз | «А» (что?) – противительный союз. |

| 3.4. Частица | «Не» (что?) с глаголами пишется отдельно. |

| 3.5. Междометие | Неслось со всех сторон «ау» (что?). |

| 4. Косвенная форма имени, спрягаемая форма глагола, предложение в значении имени существительного | «Брату» (что?) – форма дательного падежа существительного. «Читаю» (что?) – форма 1-го лица глагола настоящего времени. «Не забывай себя, не волнуйся, умеренно трудись» (что?) – было его девизом. |

Б) Подлежащее – цельное, то есть синтаксически неделимое словосочетание (главное + зависимое слово):

| Форма | Значение | Примеры |

|---|---|---|

| 1. Имя в именительном падеже (наречие) + имя в родительном падеже | Количественное значение | Пять стульев стояло у стены. Несколько стульев стояло у стены. Часть стульев стояла у стены. Много стульев стояло у стены. |

| 2. Имя в именительном падеже + имя в родительном падеже с предлогом из | Избирательное значение | Двое из нас поедут в столицу. Каждый из нас поедет в столицу. Многие из нас поедут в столицу. |

| 3. Имя в именительном падеже + имя в творительном падеже с предлогом с (только при сказуемом – во множественном числе!) | Значение совместности | Ср.: Мать с сыном поедут (мн. ч.) отдыхать. Мать с сыном поедет (ед. ч.) отдыхать. |

| 4. Существительные начало, середина, конец + существительное в родительном падеже | Фазисное значение | Стоял конец сентября . |

| 5. Существительное + согласуемое имя (фразеологизм, терминологическое сочетание и словосочетание с метафорическим значением) | Члены словосочетания только в совокупности выражают единое или не членимое в данном контексте понятие | Млечный путь разостлался по небу. Белые мухи (снежинки) кружили в небе. Шапка русых кудрей колыхалась на его голове. |

| 6. Неопределённое местоимение (от основ кто, что ) + согласуемое имя | Неопределённое значение | Что-то неприятное было во всем его облике. |

1) К подлежащему всегда можно задать вопросы кто? что? , даже если оно не изменяется по падежам.

2) Именительный падеж – единственный падеж, с помощью которого может выражаться подлежащее.

Примечание. Подлежащее может быть выражено косвенным падежом в том случае, если оно указывает на приблизительное количество кого-либо или чего-либо. Ср.: Тридцать кораблей вышло в море. Около тридцати кораблей вышло в море. Свыше тридцати кораблей вышло в море.

План разбора подлежащего

Указать способ выражения подлежащего:

- Отдельное слово: существительное, прилагательное, местоимение, числительное, причастие в именительном падеже; наречие или другая неизменяемая форма в значении существительного; инфинитив.

- Синтаксически неделимое словосочетание (указать значение и форму главного слова).

Озеро как будто было покрыто льдинками (Пришвин).

Подлежащее озеро выражено существительным в именительном падеже.

Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков (Тургенев).

Подлежащее множество облаков выражено синтаксически неделимым (цельным) словосочетанием с количественным значением; главное слово (существительное множество) стоит в форме именительного падежа.

В темноте бородатый обо что-то споткнулся (Шолохов).

Подлежащее бородатый выражено прилагательным в значении существительного в именительном падеже.

Но заплатить за что-то, хоть самонужнейшее, вдруг двести, триста, пятьсот рублей казалось им чуть ли не самоубийством (Гончаров).

Подлежащее заплатить выражено инфинитивом.

Прошло около часа (Паустовский).

Подлежащее около часа выражено косвенным падежом существительного часа с предлогом около и указывает на приблизительное количество времени.

Упражнение к теме «1.2. Подлежащее»

► Читайте также другие темы главы 1 «Грамматическая основа предложения»: