New Berlin Observatory at Linden Street, where Neptune was discovered observationally.

The planet Neptune was mathematically predicted before it was directly observed. With a prediction by Urbain Le Verrier, telescopic observations confirming the existence of a major planet were made on the night of September 23–24, 1846,[1] at the Berlin Observatory, by astronomer Johann Gottfried Galle (assisted by Heinrich Louis d’Arrest), working from Le Verrier’s calculations. It was a sensational moment of 19th-century science, and dramatic confirmation of Newtonian gravitational theory. In François Arago’s apt phrase, Le Verrier had discovered a planet «with the point of his pen».

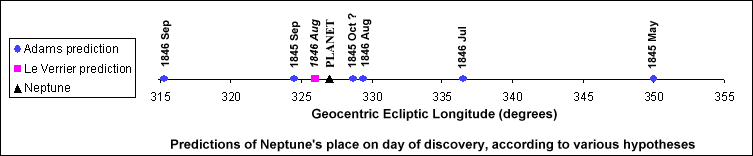

In retrospect, after it was discovered, it turned out it had been observed many times before but not recognized, and there were others who made various calculations about its location which did not lead to its observation. By 1846, the planet Uranus had completed nearly one full orbit since its discovery by William Herschel in 1781, and astronomers had detected a series of irregularities in its path that could not be entirely explained by Newton’s law of universal gravitation. These irregularities could, however, be resolved if the gravity of a farther, unknown planet were disturbing its path around the Sun. In 1845, astronomers Urbain Le Verrier in Paris and John Couch Adams in Cambridge separately began calculations to determine the nature and position of such a planet. Le Verrier’s success also led to a tense international dispute over priority, because shortly after the discovery George Airy, at the time British Astronomer Royal, announced that Adams had also predicted the discovery of the planet.[2] Nevertheless, the Royal Society awarded Le Verrier the Copley medal in 1846 for his achievement, without mention of Adams.[3] The Royal Society, however, also awarded Adams the Copley medal in 1848.

The discovery of Neptune led to the discovery of its moon, Triton, by William Lassell just seventeen days later.[4]

Earlier observations[edit]

Neptune is too dim to be visible to the naked eye: its apparent magnitude is never brighter than 7.7.[5] Therefore, the first observations of Neptune were only possible after the invention of the telescope. There is evidence that Neptune was seen and recorded by Galileo Galilei in 1613, Jérôme Lalande in 1795, and John Herschel in 1830, but none are known to have recognized it as a planet at the time.[6] These pre-discovery observations were important in accurately determining the orbit of Neptune. Neptune would appear prominently even in early telescopes so other pre-discovery observation records are likely.[7]

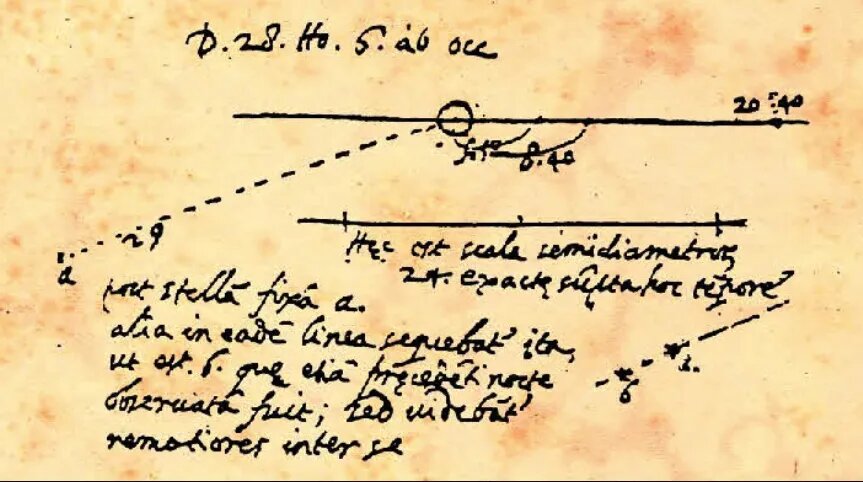

Galileo’s drawings show that he observed Neptune on December 28, 1612, and again on January 27, 1613;[8] on both occasions, Galileo mistook Neptune for a fixed star when it appeared very close (in conjunction) to Jupiter in the night sky.[9] Historically it was thought that he believed it to be a fixed blue star, and so he is not credited with its discovery. At the time of his first observation in December 1612, it was stationary in the sky because it had just turned retrograde that very day; because it was only beginning its yearly retrograde cycle, Neptune’s motion was thought to be too slight, and its apparent size too small, to clearly appear to be a planet in Galileo’s small telescope.[10] However, in July 2009, University of Melbourne physicist David Jamieson announced new evidence suggesting that Galileo was indeed aware that he had discovered something unusual about this «star». Galileo, in one of his notebooks, noted the movement of a background star (Neptune) on January 28 and a dot (in Neptune’s position) drawn in a different ink suggests that he found it on an earlier sketch, drawn on the night of January 6, suggesting a systematic search among his earlier observations. However, so far there is neither clear evidence that he identified this moving object as a planet, nor that he published these observations of it. There is no evidence that he ever attempted to observe it again.[11]

In 1847, Sears C. Walker of the U.S. Naval Observatory searched historical records and surveys for possible prediscovery sightings of the planet Neptune. He found that observations made by Lalande’s staff at the Paris Observatory in 1795 were in the direction of Neptune’s position in the sky. In the catalog observations for May 8 and again on May 10 of 1795 a star was observed in the approximate position expected for Neptune. The uncertainty of the position was noted with a colon. This notation was also used to indicate an observation error so it was not until the original records of the observatory were reviewed that it was established with certainty that the object was Neptune and the position error in the observations made two nights apart was due to the planet’s motion across the sky.[12] The discovery of these records of Neptune’s position in 1795 led to a better calculation of the planet’s orbit.[13]

John Herschel almost discovered Neptune the same way his father, William Herschel, had discovered Uranus in 1781: by chance observation. In an 1846 letter to Wilhelm Struve, John Herschel states that he observed Neptune during a sweep of the sky on July 14, 1830. Although his telescope was powerful enough to resolve Neptune into a small blue disk and show it to be a planet, he did not recognize it at the time and mistook it for a star.[14]

Irregularities in orbit of Uranus[edit]

In 1821, Alexis Bouvard had published astronomical tables of the orbit of Uranus, making predictions of future positions based on Newton’s laws of motion and gravitation.[15] Subsequent observations revealed substantial deviations from the tables, leading Bouvard to hypothesize some perturbing body.[16] These irregularities, both in the planet’s ecliptic longitude and in its radius vector (its distance from the Sun), could have been explained by several hypotheses: the effect of the Sun’s gravity at such a great distance might differ from Newton’s description; or the discrepancies might simply be observational error; or perhaps Uranus was being pulled, or perturbed, by an undiscovered planet.[citation needed]

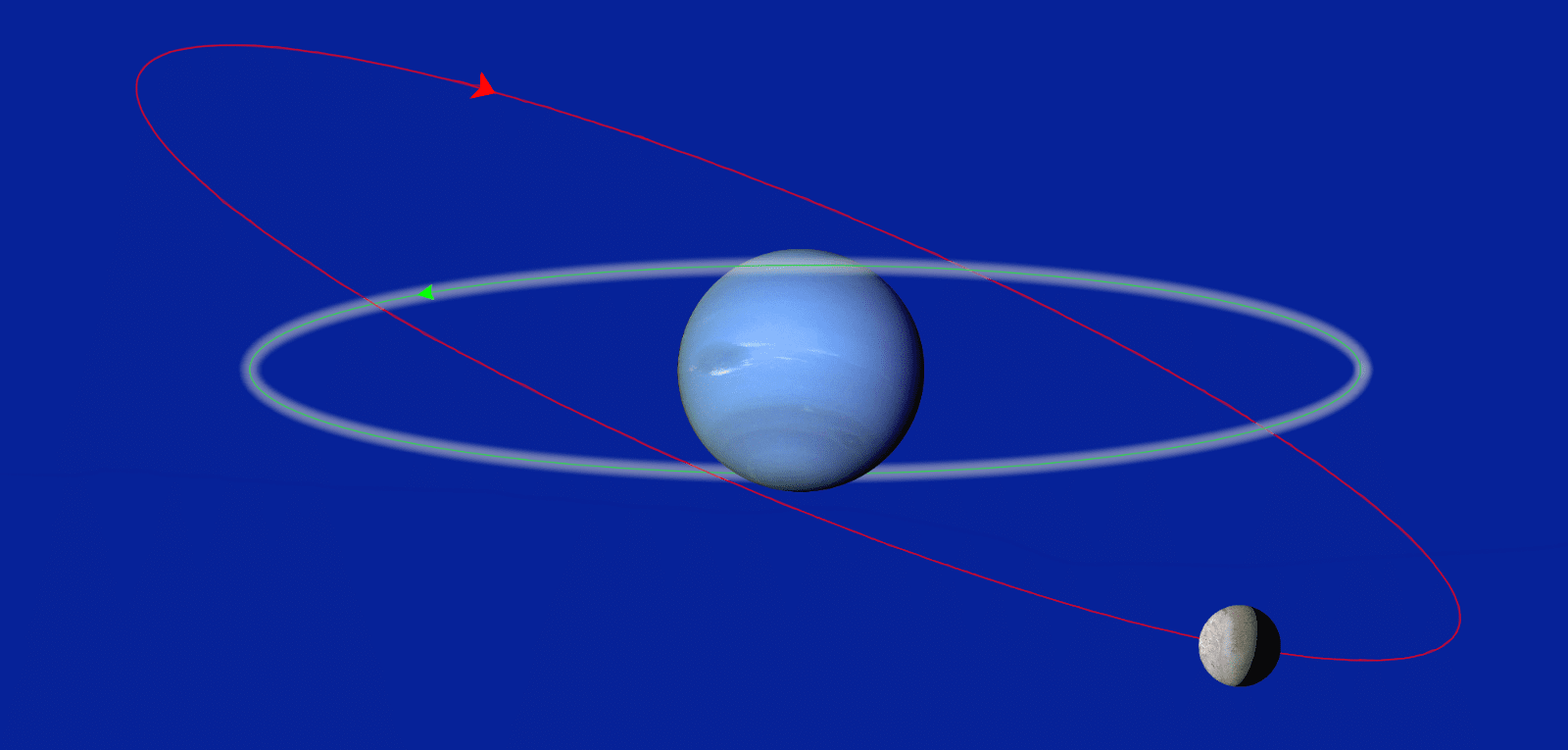

At position b, Neptune gravitationally perturbs the orbit of Uranus, pulling it ahead of the predicted location. The reverse is true at a, where the perturbation retards the orbital motion of Uranus.

John Couch Adams learned of these irregularities while still an undergraduate and became convinced of the perturbation hypothesis. Adams believed that he could use the observed data on Uranus and Newton’s law of gravitation to deduce the mass, position, and orbit of the perturbing body.[citation needed] After his final examinations in 1843, Adams was elected fellow of his college[17] and spent the summer vacation in Cornwall beginning his calculations.[citation needed]

In modern terms, the problem is an inverse problem: an attempt to deduce the parameters of a mathematical model from observed data. Although the problem is a simple one for modern mathematics and electronic computers, at the time it involved much laborious manual calculation. Adams began by assuming a nominal position for the hypothesised body, using the empirical Bode’s law. He then calculated the projected path of Uranus given the assumed position of the perturbing body and then computed the difference between his projected path and the recorded observations. He then adjusted the characteristics of the perturbing body based on these differences and repeated the process, essentially performing a regression analysis.[citation needed]

On 13 February 1844, James Challis, director of the Cambridge Observatory, contacted Astronomer Royal George Biddell Airy at the Royal Observatory, Greenwich, and requested data on the position of Uranus for Adams.[1] Adams certainly completed some calculations on 18 September 1845.[1]

Adams supposedly communicated his work to Challis in mid-September 1845, but there is some controversy as to how. The story and date of this communication only seem to have come to light in a letter from Challis to the Athenaeum dated 17 October 1846.[18] However, no document was identified until 1904, when astronomer Ralph Allan Sampson found a note in Adams’s papers that describes «the New Planet» and is endorsed, in handwriting that is not Adams’s, with the note «Received in September 1845».[19][18] Though this has often been taken to establish Adams’s priority,[3][20] some historians have disputed its authenticity on the basis that «the New Planet» was not a term current in 1845,[21] and on the basis that the note is dated after the fact by someone other than Adams.[22] Furthermore, the results of the calculations are different from those communicated to Airy a few weeks later.[18] Adams certainly gave Challis no detailed calculations[3] and Challis was unimpressed by the description of his method of successively approximating the position of the body, being disinclined to start a laborious observational programme at the observatory. Challis would ultimately remark that «while the labour was certain, success appeared to be so uncertain.»[21]

Meanwhile, on 10 November 1845, Urbain Le Verrier presented to the Académie des sciences in Paris a memoir on Uranus and showed that the pre-existing theory failed to account for its motion.[20] Unaware of Adams’s work, he attempted a similar investigation, and on 1 June 1846, in a second memoir presented to a public meeting of the Académie, he gave the position, but not the mass or orbit, of the proposed perturbing body. Le Verrier located Neptune within one degree of its discovery position.[23]

The search[edit]

Upon receiving in England the news of Le Verrier’s June prediction, George Airy immediately recognized the similarity of Le Verrier’s and Adams’ solutions. Up until that moment, Adams’ work had been little more than a curiosity, but independent confirmation from Le Verrier spurred Airy to organize a secret attempt to find the planet.[24][25] At a July 1846 meeting of the Board of Visitors of the Greenwich Observatory, with Challis and Sir John Herschel present, Airy suggested that Challis urgently look for the planet with the Cambridge 11.25 inch equatorial telescope, «in the hope of rescuing the matter from a state which is … almost desperate».[26] The search was begun by a laborious method on 29 July.[3] Adams continued to work on the problem, providing the British team with six solutions in 1845 and 1846 [22][27] which sent Challis searching the wrong part of the sky. Only after the discovery of Neptune had been announced in Paris and Berlin did it become apparent that Neptune had been observed on August 8 and August 12 but because Challis lacked an up-to-date star-map, it was not recognized as a planet.[20]

Discovery observation: 24 September 1846[edit]

Johann Gottfried Galle, 1880

Position of Neptune (marked with a cross) on the date of its discovery, the September 23rd, 1846

Le Verrier was unaware that his public confirmation of Adams’ private computations had set in motion a British search for the purported planet. On 31 August, Le Verrier presented a third memoir, now giving the mass and orbit of the new body. Having been unsuccessful in his efforts to interest any French astronomer in the problem, Le Verrier finally sent his results by post to Johann Gottfried Galle at the Berlin Observatory.[citation needed]

Galle received Le Verrier’s letter in the morning of 23 September. Galle, an assistant at the Berlin Observatory, proceeded to ask the director of the observatory, Johann Franz Encke, to use their Fraunhofer telescope (aperture of 9 inches/24.4 cm). Encke celebrated his 55th birthday that day and permitted the use of the telescope. Galle’s and Encke’s conversation was overheard by Heinrich Louis d’Arrest, a student that was working at the observatory, who excitedly asked Galle for the permission to join the observations. Galle allowed d’Arrest to join and even asked him conduct preparations. At first they followed Le Verrier’s instructions to look for a disk on the sky, but without success. They also used the standard sky chart, but soon noticed that stars were missing from this sky chart. d’Arrest, suggested that a recently published chart of the sky, Hora XXI, could be compared with the current sky to seek the displacement characteristic of a planet, as opposed to a stationary star. This map was part of a series, which was waiting for another map, which is why it was not distributed worldwide at this time. With the star map in their hands they returned to the Fraunhofer telescope. Galle was at the telescope reading the star positions while d’Arrest was sitting at a nearby table and checking the coordinates against the Hora XXI chart. It didn’t take long before d’Arrest exclaimed: “That star is not on the map!”.[28]

Excerpt from the Hora XXI sky chart of the Berlin Science Academy completed by Carl Bremiker. The predicted location (square) and the observed location (circle) were noted in pencil, allegedly by Galle, but at some time after the discovery.

The discovery was made thanks to the Hora XXI sky chart of the Berlin Science Academy completed by Carl Bremiker.[28] Originally Bessel proposed a plan to create star charts to aid the discovery of comets and minor-planets. In this plan catalogues from Bradley, Lalande and Piazzi would be reduced according to a uniform scheme and collated with the zone catalogues within 15 degrees of the equator. The catalogued stars were to be supplemented by un-catalogued stars which could be seen in a ‘comet-seeker’. Twenty four astronomers were to take part in the work, each taking an hour of right ascension.[29] Work on the chart Hora XXI started in 1826, but was only completed in 1844 and printed in 1845.[28]

Neptune was discovered just after midnight,[1] after less than an hour of searching and less than 1 degree from the position Le Verrier had predicted, a remarkable match. After two further nights of observations in which its position and movement were verified, Galle replied to Le Verrier with astonishment: «the planet whose place you have [computed] really exists» (emphasis in original). The discovery telescope was an equatorial mounted achromatic refractor by Joseph Fraunhofer’s firm Merz und Mahler.[30]

Aftermath[edit]

On the announcement of the discovery, Herschel, Challis, and Richard Sheepshanks, foreign secretary of the Royal Astronomical Society, announced that Adams had already calculated the planet’s characteristics and position. Airy, at length, published an account of the circumstances, and Adams’s memoir was printed as an appendix to the Nautical Almanac.[20] However, it appears that the version published by Airy had been edited by the omission of a «crucial phase» to disguise the fact that Adams had quoted only mean longitude and not the orbital elements.[21]

A keen controversy arose in France and England as to the merits of the two astronomers. There was much criticism of Airy in England. Adams was a diffident young man who was naturally reluctant to publish a result that would establish or ruin his career. Airy and Challis were criticised, particularly by James Glaisher,[3] as failing to exercise their proper role as mentors of a young talent. Challis was contrite but Airy defended his own behaviour, claiming that the search for a planet was not the role of the Greenwich Observatory. On the whole, Airy has been defended by his biographers.[3] In France the claims made for an unknown Englishman were resented as detracting from the credit due to Le Verrier’s achievement.[20]

The Royal Society awarded Le Verrier the Copley medal in 1846 for his achievement, without mention of Adams, but Adams’s academic reputation at Cambridge, and in society, was assured.[3] As the facts became known, some British astronomers pushed the view that the two astronomers had independently solved the problem of Neptune, and ascribed equal importance to each.[3][20] But Adams himself publicly acknowledged Le Verrier’s priority and credit (not forgetting to mention the role of Galle) in the paper that he gave to the Royal Astronomical Society in November 1846:

I mention these dates merely to show that my results were arrived at independently, and previously to the publication of those of M. Le Verrier, and not with the intention of interfering with his just claims to the honours of the discovery ; for there is no doubt that his researches were first published to the world, and led to the actual discovery of the planet by Dr. Galle, so that the facts stated above cannot detract, in the slightest degree, from the credit due to M. Le Verrier.

— Adams (1846)[31]

The criticism was soon afterwards made, that both Adams and Le Verrier had been over-optimistic in the precision they claimed for their calculations, and both had, by using Bode’s law, greatly overestimated the planet’s distance from the sun. Further, it was suggested that they both succeeded in getting the longitude almost right only because of a «fluke of orbital timing». This criticism was discussed in detail by Danjon (1946) [2] who illustrated with a diagram and discussion that while hypothetical orbits calculated by both Le Verrier and Adams for the new planet were indeed of very different size on the whole from that of the real Neptune (and actually similar to each other), they were both much closer to the real Neptune over that crucial segment of orbit covering the interval of years for which the observations and calculations were made, than they were for the rest of the calculated orbits. So the fact that both the calculators used a much larger orbital major axis than the reality was shown to be not so important, and not the most relevant parameter.[citation needed]

The new planet, at first called «Le Verrier» by François Arago, received by consensus the neutral name of Neptune. Its mathematical prediction was a great intellectual feat, but it showed also that Newton’s law of gravitation, which Airy had almost called in question, prevailed even at the limits of the Solar System.[20]

Adams held no bitterness towards Challis or Airy[3] and acknowledged his own failure to convince the astronomical world:[21]

I could not expect however that practical astronomers, who were already fully occupied with important labours, would feel as much confidence in the results of my investigations, as I myself did.

By contrast, Le Verrier was arrogant and assertive, enabling the British scientific establishment to close ranks behind Adams while the French, in general, found little sympathy with Le Verrier.[21] In 1874–1876, Adams was President of the Royal Astronomical Society when it fell to him to present the RAS Gold Medal of the year to Le Verrier.[20]

Later analysis[edit]

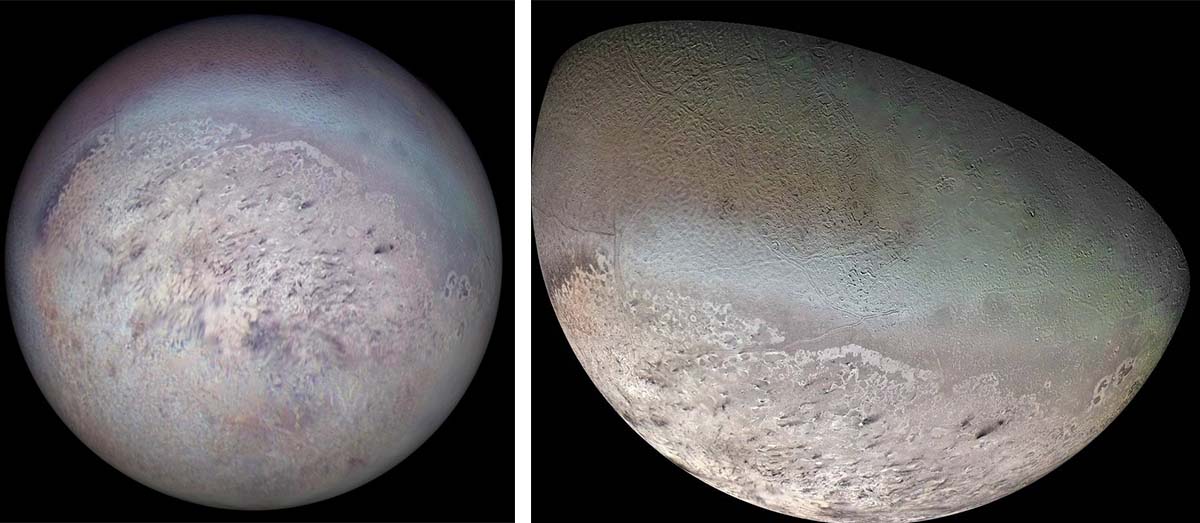

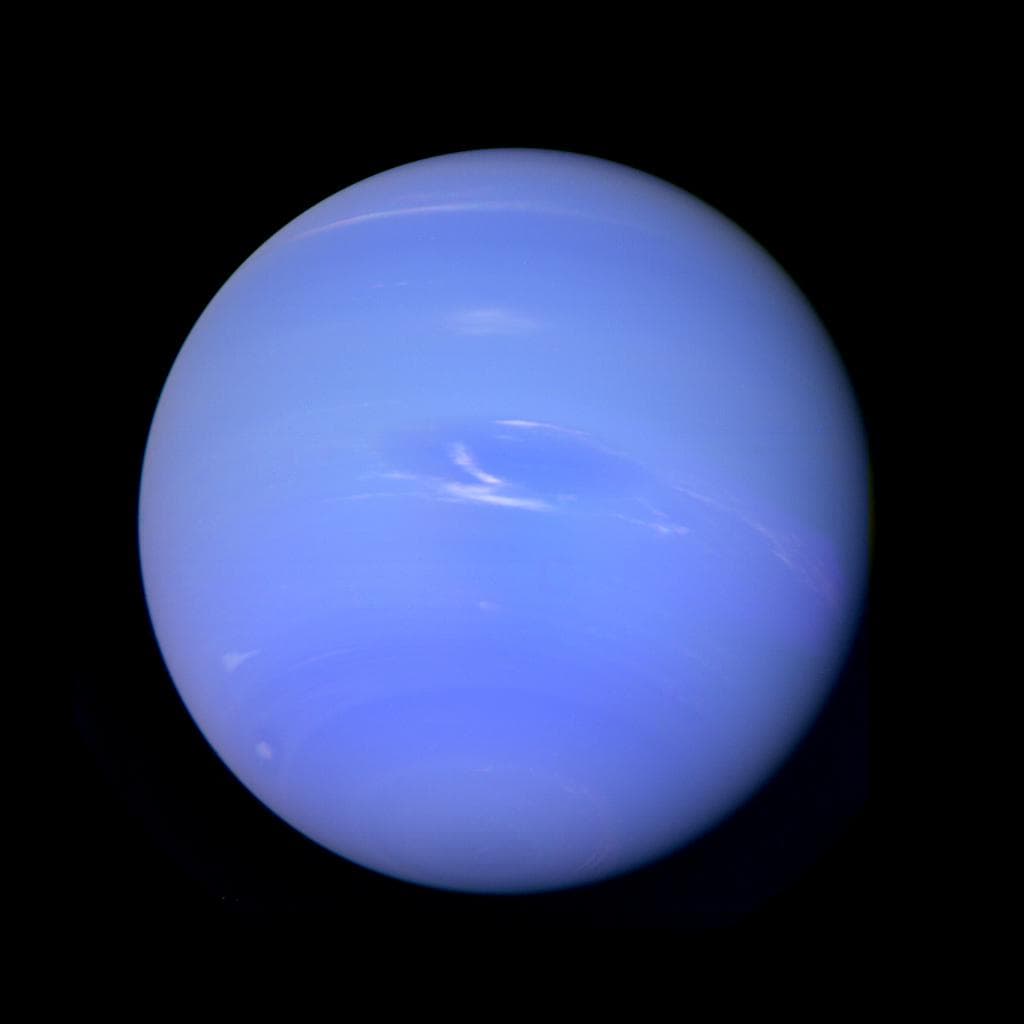

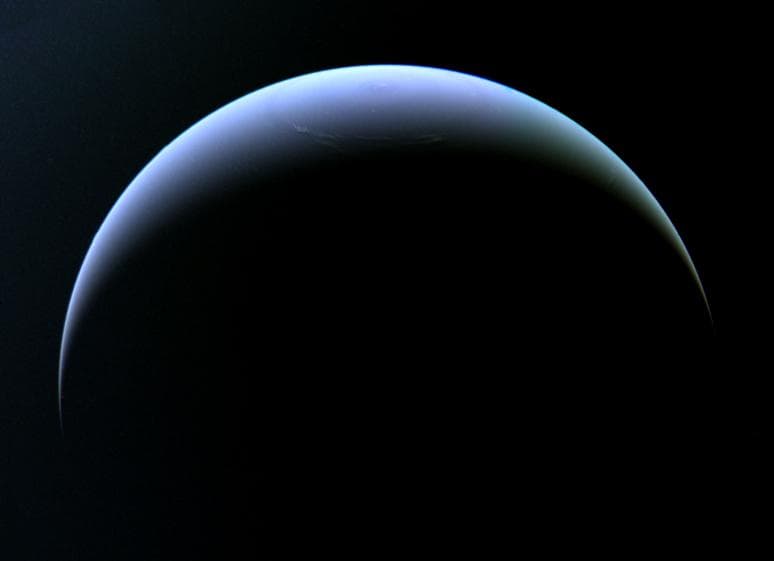

Neptune in 1989 as imaged by the Voyager 2 probe

The conventional wisdom that Neptune’s discovery should be «credited to both Adams and Le Verrier»[32] has recently been challenged[33] putting in doubt the accounts of Airy, Challis and Adams in 1846.[34][35][36]

In 1999, Adams’s correspondence with Airy, which had been lost by the Royal Greenwich Observatory, was rediscovered in Chile among the possessions of astronomer Olin J. Eggen after his death.[37] In an interview in 2003, historian Nicholas Kollerstrom concluded that Adams’s claim to Neptune was far weaker than had been suggested, as he had vacillated repeatedly over the planet’s exact location, with estimates ranging across 20 degrees of arc. Airy’s role as the hidebound superior willfully ignoring the upstart young intellect was, according to Kollerstrom, largely constructed after the planet was found, in order to boost Adams’s, and therefore Britain’s, credit for the discovery.[38] A later Scientific American article by Sheehan, Kollerstrom and Waff claimed more boldly «The Brits Stole Neptune» and concluded «The achievement was Le Verrier’s alone.»[39]

Beyond Neptune[edit]

Even before Neptune’s discovery, some speculated that one planet alone was not enough to explain the discrepancy in Uranus’ orbit. On 17 November 1834, the British amateur astronomer the Reverend Thomas John Hussey reported to Airy a conversation he had had with Bouvard. Hussey reported that when he suggested to Bouvard that the unusual motion of Uranus might be due to the gravitational influence of an undiscovered planet, Bouvard replied that the idea had occurred to him, and that he had corresponded with Peter Andreas Hansen, director of the Seeberg Observatory in Gotha, about the subject. Hansen’s opinion was that a single body could not adequately explain the motion of Uranus, and postulated that two planets lay beyond Uranus.[40]

In 1848, Jacques Babinet raised an objection to Le Verrier’s calculations, claiming that Neptune’s observed mass was smaller and its orbit larger than Le Verrier had initially predicted. He postulated, based largely on simple subtraction from Le Verrier’s calculations, that another planet of roughly 12 Earth masses, which he named «Hyperion», must exist beyond Neptune.[40] Le Verrier denounced Babinet’s hypothesis, saying, «[There is] absolutely nothing by which one could determine the position of another planet, barring hypotheses in which imagination played too large a part.»[40]

As of 2022, no large planet has been found beyond Neptune that would explain any alleged discrepancy, despite the discovery of trans-Neptunian objects (most notably, Pluto). While the astronomical community widely agrees that «Planet X», as originally envisioned, does not exist, the concept of an as-yet-unobserved planet has been revived by a number of astronomers to explain other anomalies observed in the outer Solar System.[41]

Neptune discovery telescope[edit]

The telescope, at New Berlin Observatory (1835–1913), that discovered Neptune was an achromatic refractor with an aperture of 9 Paris inches (9.6 English inches, or 24.4 cm). Made by the late Joseph Fraunhofer’s firm, Merz und Mahler, it was a high-performance telescope of its era, with one of the largest achromatic doublets available and a finely made equatorial mount, with a clock drive to move the 4 m (13.4′) main tube at the same rate as Earth’s rotation. Eventually the telescope was moved to the Deutsches Museum in Munich, Germany, where it can still be seen as an exhibit.[42][43]

See also[edit]

- Planets beyond Neptune

- Planet Nine

- Vulcan

Further reading[edit]

- Hubbell, J. G.; Smith, R. W. (November 1992). «Neptune in America – Negotiating a Discovery». History of Astronomy Journal. 23 (4): 261. Bibcode:1992JHA….23..261H. doi:10.1177/002182869202300402. S2CID 117707321.

- Lecture notes with orbital positions at the time of discovery.

References[edit]

- ^ a b c d Kollerstrom, N. (2001). «A Neptune Discovery Chronology». The British Case for Co-prediction. University College London. Archived from the original on 2005-11-19. Retrieved 2007-08-23.

- ^ a b Danjon, André (1946). «Le centenaire de la découverte de Neptune». Ciel et Terre. 62: 369. Bibcode:1946C&T….62..369D.

- ^ a b c d e f g h i Hutchins, R. (2004). «Adams, John Couch (1819–1892)». Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/123. Retrieved 23 August 2007. (Subscription or UK public library membership required.)

- ^ Lassell, W. (1846). «Discovery of supposed ring and satellite of Neptune». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 7 (9): 157. Bibcode:1846MNRAS…7..157L. doi:10.1093/mnras/7.9.154.

- ^ Williams, David R. (September 1, 2004). «Neptune Fact Sheet». NASA. Retrieved 2007-08-14.

- ^ J J O’Connor; E F Robertson (September 1996). «Mathematical discovery of planets». Retrieved 2009-09-11.

- ^ Charles T. Kowal; Stillman Drake (25 September 1980). «Galileo’s observations of Neptune». Nature. 287 (5780): 311–313. Bibcode:1980Natur.287..311K. doi:10.1038/287311a0. S2CID 4317020.

- ^ Kowal, Charles T. (December 2008). «Galileo’s Observations of Neptune» (PDF). The International Journal of Scientific History. DIO. 15 (2008 December): 3. Bibcode:2008DIO….15….3K. Retrieved 29 March 2016.

- ^ Hirschfeld, Alan (2001). Parallax:The Race to Measure the Cosmos. New York: Henry Holt. ISBN 978-0-8050-7133-7.

- ^ Littmann, Mark; Standish, E.M. (2004). Planets Beyond: Discovering the Outer Solar System. Courier Dover Publications. ISBN 978-0-486-43602-9.

- ^ Britt, Robert Roy (2009-07-09). «New Theory: Galileo Discovered Neptune». Space.com. Retrieved 2009-07-10.

- ^ Fred William Price (2000). The planet observer’s handbook. Cambridge University Press. p. 352. ISBN 978-0-521-78981-3. Retrieved 2009-09-11.

- ^ «USNO – Our Command History». U.S. Navy. Retrieved 2009-09-11.

- ^ Günther Buttmann. The shadow of the telescope: a biography of John Herschel. James Clarke & Co. p. 162.

- ^ Bouvard (1821)

- ^ [Anon.] (2001) «Bouvard, Alexis», Encyclopædia Britannica, Deluxe CDROM edition

- ^ Hutchins, Roger (2004-09-23). «Adams, John Couch (1819–1892), astronomer». Oxford Dictionary of National Biography. Vol. 1 (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/123. ISBN 978-0-19-861412-8. (Subscription or UK public library membership required.)

- ^ a b c Kollerstrom, N. (2001). «Challis’ Unseen Discovery». The British Case for Co-prediction. University College London. Archived from the original on 2005-02-06. Retrieved 2007-08-23.

- ^ Sampson (1904)

- ^ a b c d e f g h Chisholm, Hugh, ed. (1911). «Adams, John Couch» . Encyclopædia Britannica. Vol. 1 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 178.

- ^ a b c d e Sheehan, W.; et al. (2004). «The Case of the Pilfered Planet — Did the British steal Neptune?». Scientific American. Retrieved 2008-02-08.

- ^ a b Rawlins, Dennis (1992). «The Neptune Conspiracy» (PDF).

- ^ Chambers & Mitton (2014) pp. 38-39

- ^ Dennis Rawlins, Bulletin of the American Astronomical Society, volume 16, p. 734, 1984 (first publication of British astronomer J.Hind’s charge that Adams’s secrecy disallows his claim).

- ^ Robert Smith, Isis, volume 80, pp. 395–422, September 1989

- ^ Smart (1947) p. 59

- ^ Adams’s final prediction on 2 September 1846 was for a true longitude of about 3151⁄3 degrees. That was 12 degrees west of Neptune. The large error was first emphasized in D. Rawlins (1969). «Review of Colin Ronan Astronomers Royal«. Sky and Telescope. 38: 180–182. Adams’s exact calculation of his prediction of 3151⁄3 degrees was recovered in 2010.

- ^ a b c «The history behind the AIP logo | AIP». www.aip.de. Retrieved 2023-03-06.

- ^ Jones, D. H. P. (2000-01-01). «Akademische Sternkarten, Berlin 1830-59». IAU Joint Discussion. 24: 20. Bibcode:2000IAUJD…6E..20J.

- ^ «A brief History of Astronomy in Berlin and the Wilhelm Foerster Observatory». www.planetarium.berlin. Archived from the original on September 24, 2015. Retrieved September 23, 2010.

- ^ Adams, J.C. (1846). «On the Perturbations of Uranus (p. 265)». Appendices to various nautical almanacs between the years 1834 and 1854 (reprints published 1851) (note that this is a 50Mb download of the pdf scan of the nineteenth-century printed book). UK Nautical Almanac Office, 1851. Retrieved 2008-01-23.

- ^ Encyclopædia Britannica. Vol. 27 (15 ed.). 1993. p. 524.

- ^ Rawlins, Dennis (1992). «The Neptune Conspiracy: British Astronomy’s PostDiscovery Discovery» (PDF). Dio. Retrieved 2008-03-10.

- ^ Airy, G. B. (November 13, 1846). «Account of some circumstances historically connected with the discovery of the planet exterior to Uranus». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Blackwell Publishing. 7 (10): 121–144. Bibcode:1846MNRAS…7..121A. doi:10.1002/asna.18470251002.

- ^ Challis, Rev. J. (November 13, 1846). «Account of observations at the Cambridge observatory for detecting the planet exterior to Uranus». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Blackwell Publishing. 7 (9): 145–149. Bibcode:1846MNRAS…7..145C. doi:10.1093/mnras/7.9.145.

- ^ Adams, J. C. (November 13, 1846). «Explanation of the observed irregularities in the motion of Uranus, on the hypothesis of disturbance by a more distant planet». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Blackwell Publishing. 7 (9): 149–152. Bibcode:1846MNRAS…7..149A. doi:10.1093/mnras/7.9.149.

- ^ Kollerstrom, Nick (2001). «Neptune’s Discovery: The British Case for Co-Prediction». University College London. Archived from the original on 2005-11-16. Retrieved 2012-06-28.

- ^ Christine McGourty (2003-04-10). «Lost letters’ Neptune revelations». BBC News. Retrieved 2009-09-23.

- ^ William Sheehan; Nicholas Kollerstrom; Craig B. Waff (December 2004). «The Case of the Pilfered – Did the British steal Neptune?». Scientific American. Retrieved 2011-01-20.

- ^ a b c Morton Grosser (1964). «The Search For A Planet Beyond Neptune». Isis. 55 (2): 163–183. doi:10.1086/349825. JSTOR 228182. S2CID 144255699.

- ^ S. C. Tegler & W. Romanishin (2001). «Almost Planet X». Nature. 411 (6836): 423–424. doi:10.1038/35078164. PMID 11373654. S2CID 5135498.

- ^ «Astronomy in Berlin: Johann Friedrich Galle». bdaugherty.tripod.com. Archived from the original on July 19, 2011. Retrieved September 25, 2010.

- ^ «Frommers: Deutsches Museum». www.frommers.com. Retrieved September 25, 2010.

Bibliography[edit]

- Airy, G. B. (1847). «Account of some circumstances historically connected with the discovery of the planet exterior to Uranus». Memoirs of the Royal Astronomical Society. 16: 385–414. Bibcode:1847MmRAS..16..385A.

- Airy, W., ed. (1896). The Autobiography of Sir George Biddell Airy. Cambridge University Press. from Project Gutenberg

- [Anon.] (2001) «Bouvard, Alexis», Encyclopædia Britannica, Deluxe CDROM edition

- Baum, R.; Sheehan, W. (1997). In Search of Planet Vulcan: The Ghost in Newton’s Clockwork Universe. Plenum. ISBN 978-0-306-45567-4.

- Bouvard, Alexis (1821). Tables astronomiques publiees par le Bureau des Longitudes de France. Paris, FR: Bachelier. Bibcode:1821tapp.book…..B.

- Chambers, John; Mitton, Jacqueline (2014). From dust to life : the origin and evolution of our solar system. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-14522-8. OCLC 859181634.

- Chapman, A. (1988). «Private research and public duty: George Biddell Airy and the search for Neptune». Journal for the History of Astronomy. 19 (2): 121–139. Bibcode:1988JHA….19..121C. doi:10.1177/002182868801900204. S2CID 126074998.

- Dieke, S. (1970). «Heinrich Louis D’ Arrest». Dictionary of Scientific Biography. Vol. 1. New York: Charles Scribner’s Sons. pp. 295–296. ISBN 978-0-684-10114-9.

- Doggett, L. E. (1997). «Celestial mechanics». In Lankford, J. (ed.). History of Astronomy, an Encyclopedia. pp. 131–40. ISBN 9780815303220.

- Dreyer, J. L. E. & Turner, H. H. (eds) (1987) [1923]. History of the Royal Astronomical Society [1]: 1820–1920. pp. 161–2. CS1 maint: multiple names: authors list (link)

- Grosser, M. (1962). The Discovery of Neptune. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-21225-1.

- Grosser, M. (1970). «Adams, John Couch». Dictionary of Scientific Biography. Vol. 1. New York: Charles Scribner’s Sons. pp. 53–54. ISBN 978-0-684-10114-9.

- Harrison, H. M (1994). Voyager in Time and Space: The Life of John Couch Adams, Cambridge Astronomer. Lewes: Book Guild, ISBN 0-86332-918-7

- Hughes, D. W. (1996). «J. C. Adams, Cambridge and Neptune». Notes and Records of the Royal Society. 50 (2): 245–248. doi:10.1098/rsnr.1996.0027. S2CID 146396595.

- Hutchins, R. (2004) «Adams, John Couch (1819–1892)», Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, accessed 23 August 2007 (subscription or UK public library membership required)

- J. W. L. G. [J. W. L. Glaisher] (March 1882). «James Challis». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 43 (4): 160–179. Bibcode:1883MNRAS..43..160.. doi:10.1093/mnras/43.4.160.

- Kollerstrom, Nick (2001). «Neptune’s Discovery. The British Case for Co-Prediction». Unuiversity College London. Archived from the original on 2005-11-11. Retrieved 2007-03-19.

- Moore, P. (1996). The Planet Neptune: An Historical Survey before Voyager. Praxis. ISBN 978-0-471-96015-7.

- Nichol, J. P. (1855). The Planet Neptune: An Exposition and History. Edinburgh: James Nichol.

- O’Connor, J. J.; Robertson, E. F. (1996). «Mathematical discovery of planets». MacTutor History of Mathematics archive. University of St. Andrews. Retrieved 2007-09-17.

- Rawlins, Dennis (1992). «The Neptune Conspiracy» (PDF). DIO, the International Journal of Scientific History. 2 (3): 115–142.

- Rawlins, Dennis (1994). «Theft of the Neptune papers» (PDF). DIO, the International Journal of Scientific History. 4 (2): 92–102. Bibcode:1994DIO…..4…92R.

- Rawlins, Dennis (1999). «British Neptune Disaster File Recovered» (PDF). DIO, the International Journal of Scientific History. 9 (1): 3–25.

- Sampson, R.A. (1904). «A description of Adams’s manuscripts on the perturbations of Uranus». Memoirs of the Royal Astronomical Society. 54: 143–161. Bibcode:1904MmRAS..54..143S.

- Sheehan, W.; Baum, R. (September 1996). «Neptune’s Discovery 150 Years Later». Astronomy. 24 (9): 42–49. Bibcode:1996Ast….24…42S.

- Sheehan, W.; Thurber, S. (2007). «John Couch Adams’s Asperger syndrome and the British non-discovery of Neptune». Notes and Records of the Royal Society. 61 (3): 285–299. doi:10.1098/rsnr.2007.0187. S2CID 146702903.

- Sheehan, W; et al. (2004). «The Case of the Pilfered Planet — Did the British steal Neptune?». Scientific American. 291 (6): 92–99. doi:10.1038/scientificamerican1204-92. PMID 15597985. Retrieved 2 January 2019.

- Smart, W. M. (1946). «John Couch Adams and the discovery of Neptune». Nature. 158 (4019): 648–652. Bibcode:1946Natur.158..648S. doi:10.1038/158648a0. S2CID 4074284.

- Smart, W. M. (1947). «John Couch Adams and the discovery of Neptune». Occasional Notes of the Royal Astronomical Society. 2: 33–88.

- Smith, R. W. (1989). «The Cambridge network in action: the discovery of Neptune». Isis. 80 (303): 395–422. doi:10.1086/355082. S2CID 144191212.

- Standage, T. (2000). The Neptune File. Penguin Press.

- Unknown (October 11, 1980). «Did Galileo See Neptune?». Science News. 118 (15): 231. doi:10.2307/3965133. JSTOR 3965133.

External links[edit]

- «Lecture XV. The Discovery of Neptune». librivox. in «Pioneers of Science by Oliver Lodge (1887)». librivox. (audio files)

Содержание

- 1 История открытия восьмой планеты и наименования

- 2 Что принесло науке открытие Нептуна

- 3 Краткое описание и характеристики Нептуна

- 4 Кольцевая система Нептуна

- 5 Спутники синего гиганта

История о том, как было установлено местоположение планеты Нептун, необычна. Небесное тело обнаружили почти случайно, и произошло это сначала на бумаге — в результате математических расчетов. «Планета, открытая на кончике пера» — так называют Нептун некоторые ученые.

Первооткрывателем планеты Нептун мог бы быть Галилео Галилей, но он по ошибке принял её за звезду. Credit: ru.wikipedia.org.

История открытия восьмой планеты и наименования

Первым Нептун заметил Галилео Галилей еще в начале XVII в., но принял его за звезду. После 1612 г. планета начала удаляться от Земли, и обнаружить ее астрономической техникой тех времен стало невозможно.

В первой половине XIX в. английский ученый Т. Дж. Хасси высказал предположение, что имевшее место аномальное перемещение Урана по своей орбите может объясняться наличием рядом крупного космического объекта.

Через несколько лет французский астроном А. Бувар математическим путем смог определить орбитальную траекторию Урана, однако оптические наблюдения не подтвердили его расчеты. Это тоже могло значить, что рядом с планетой находится нечто, на нее влияющее.

К исследованиям приступило сразу несколько ученых. Новое небесное тело обнаружили, и на право называться первооткрывателем претендовали Дж. Адамс и У. Леверье. В 1846 г. этот спор был разрешен: оба астронома были официально признаны первыми.

Одновременная работа математиков Джона Куча Адамса (слева) и Урбена Жан Жозефа Леверье (справа) подарила миру открытие планеты Нептун в 1846 г. Credit: ru.wikipedia.org.

Но в самом конце ХХ в. ученые определили, что корректнее первооткрывателем восьмой планеты все-таки считать У. Леверье: его расчеты имели меньшую погрешность.

Небесное тело было названо в честь астронома, хотя другие исследователи настаивали на именах Океан или Янус. Сам Леверье дал восьмой планете Солнечной системе имя в честь римского бога морей — за синий цвет ее поверхности.

Что принесло науке открытие Нептуна

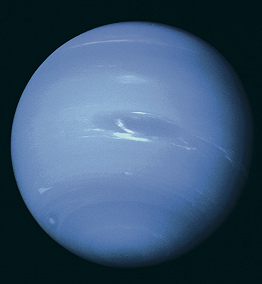

Открытие планеты Нептун подтвердило, что Солнечная система имеет гелиоцентрическое строение. Credit: NASA.

Открытие Нептуна не только объяснило орбитальное поведение Урана.

Оно также окончательно подтвердило справедливость гелиоцентрической теории строения Солнечной системы, которую высказал Н. Коперник.

Кроме того, была подтверждена справедливость теории всемирного тяготения И. Ньютона.

А также появились доказательства того, что небесные тела можно обнаружить благодаря предварительным математическим вычислениям, а не только непосредственному визуальному наблюдению.

Краткое описание и характеристики Нептуна

После того как Плутон был исключен из списка планет, Нептун стал по расположению самым дальним от Солнца объектом планетарного типа в нашей системе. Он находится на расстоянии в среднем 4,5 млрд км от Звезды, свет которой идет сюда больше 4 часов.

Высокая эксцентричность нептунианской орбиты (по вытянутости она уступает только венерианской) приводит к тому, что порой планета оказывается ближе к Солнцу, чем ее сосед Уран, а иногда — дальше, чем Плутон.

Нептун летит в пространстве со скоростью 5,5 км/с, проходя полностью один орбитальный круг почти за 165 земных лет. Очередной местный год начался там в июле 2011 г. Смена сезонов на Нептуне тоже есть, каждое время года длится примерно по 40 лет.

Между Землей и планетой в разные периоды от 4,3 до 4,6 млрд км. Это не дает возможности землянам увидеть планету невооруженным глазом: нужен телескоп с минимум 200-кратным увеличением и 250-миллиметровой линзой. При наблюдении Нептун будет выглядеть шаром синего цвета. Окраска объясняется большим содержанием в газовой оболочке метана.

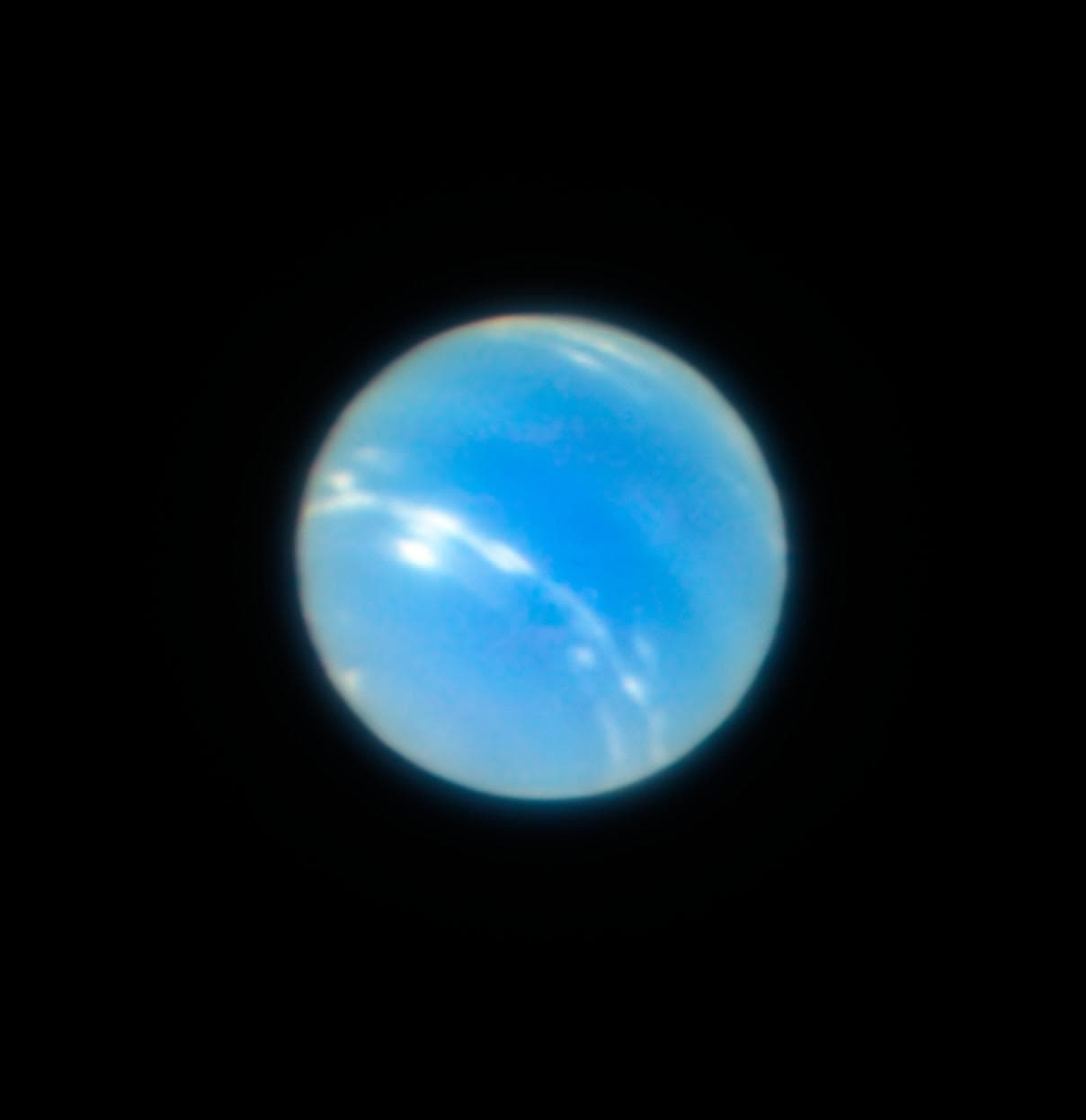

Планета Нептун при наблюдении в очень мощный телескоп с Земли. Credit: Skyscrapers, Inc.

16 часов длится оборот гиганта вокруг своей оси, и столько же времени движется вместе с планетой ее магнитное поле. Атмосфера из-за отсутствия у объекта твердой поверхности ведет себя иначе. Около экватора газовая оболочка совершает 1 оборот за 18 часов, около полюсов — за 12. Это объясняет возникновение нептунианских ураганов, самых сильных в Солнечной системе. Их скорость может достигать 600 м/с.

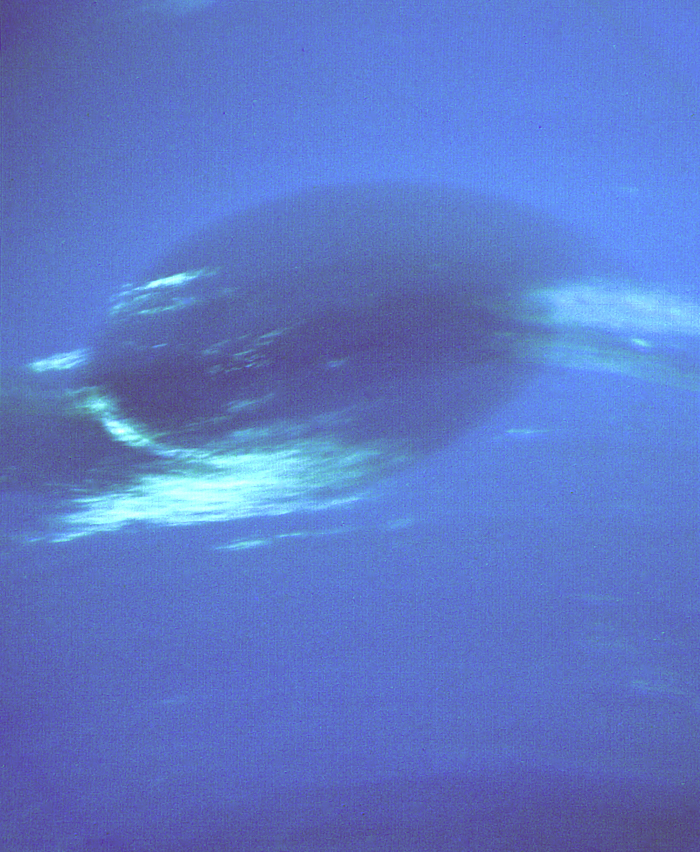

Самый крупный зафиксированный вихрь — Большое темное пятно размером около 13х6,5 тыс. км (что сопоставимо с габаритами Земли). Скорость ветров на его границах достигала сверхзвуковой. Пятно постоянно меняло свои очертания. Не понятно, насколько долго этот вихрь бушевал на планете.

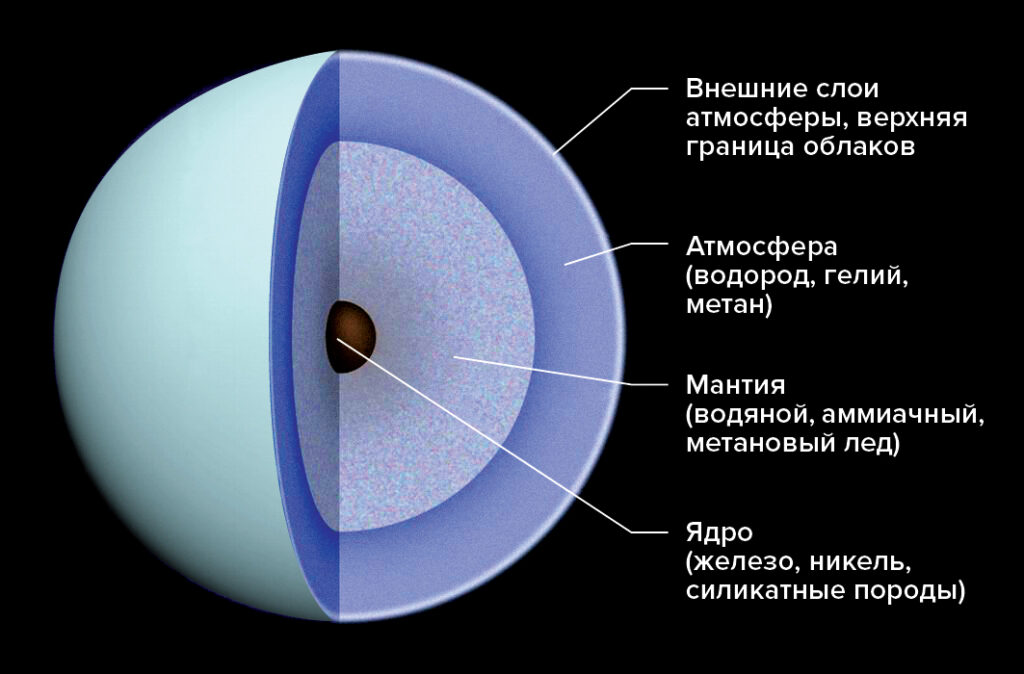

Структура планеты Нептун. Credit: universetoday.ru.

Обнаружен он был зондом «Вояджер-2» только в 1989 г. Не ясно и точное время его исчезновения — отсутствие урагана зафиксировал в 1994 г. космический телескоп «Хаббл» при попытке сфотографировать объект.

Основные физические характеристики Нептуна:

- средний радиус — 24,6 тыс. км;

- масса — 100 скстлн т (секстиллион — 10 в 21 степени);

- средняя плотность тверди — 1,6 г/куб. см.

Среди всех планет Солнечной системы Нептун — третий по массе и четвертый по диаметру. Он тяжелее Земли в 17 раз и в 4 раза больше ее по длине экватора.

Строение Нептуна напоминает Уран. Верхнюю часть планеты (до 20% ее массы) занимает газовая оболочка, ниже — мантия из смеси жидких метана и аммиака. Ученые называют нептунианскую мантию ледяной, но со льдом ее роднит только высокая плотность. В действительности это скорее кипящий океан с температурой +1700…+4700°С. Ниже мантии расположено ядро из солей кремния и чистого железа. Температура здесь достигает +5500°С.

В верхних слоях атмосферы Нептуна находятся преимущественно водород (80%) и гелий (20%). По мере приближения к поверхности в воздухе увеличивается содержание метана, придающего небесному телу синий цвет. Привычное явление для нижних слоев газовой оболочки — сероводородные и аммиачные облака.

Кольцевая система Нептуна

Нептунианские кольца были обнаружены только через 120 лет после открытия самой планеты — в 1968 г. Сначала их наличие было только научным предположением. Окончательно подтвердил существование колец в 1989 г. корабль «Вояджер-2».

Количество колец — 5, они находятся на расстоянии 42-63 тыс. км и состоят из кремниевых солей и водяного льда, но красноватый оттенок выдает присутствие в них органических веществ.

Все эти образования названы в честь ученых, внесших свой вклад в изучение Нептуна:

- Галле;

- Леверье;

- Ласселл;

- Араго;

- Адамс.

Последнее кольцо неоднородное, отличается наличием 5 отдельных дуг, каждая из которых имеет собственное название. Ученые пока не могут объяснить этот феномен. Возможно, объединиться дугам в единое целое не дает гравитация нептунианского ступника Галатеи, который вращается в непосредственной близости от этого кольца.

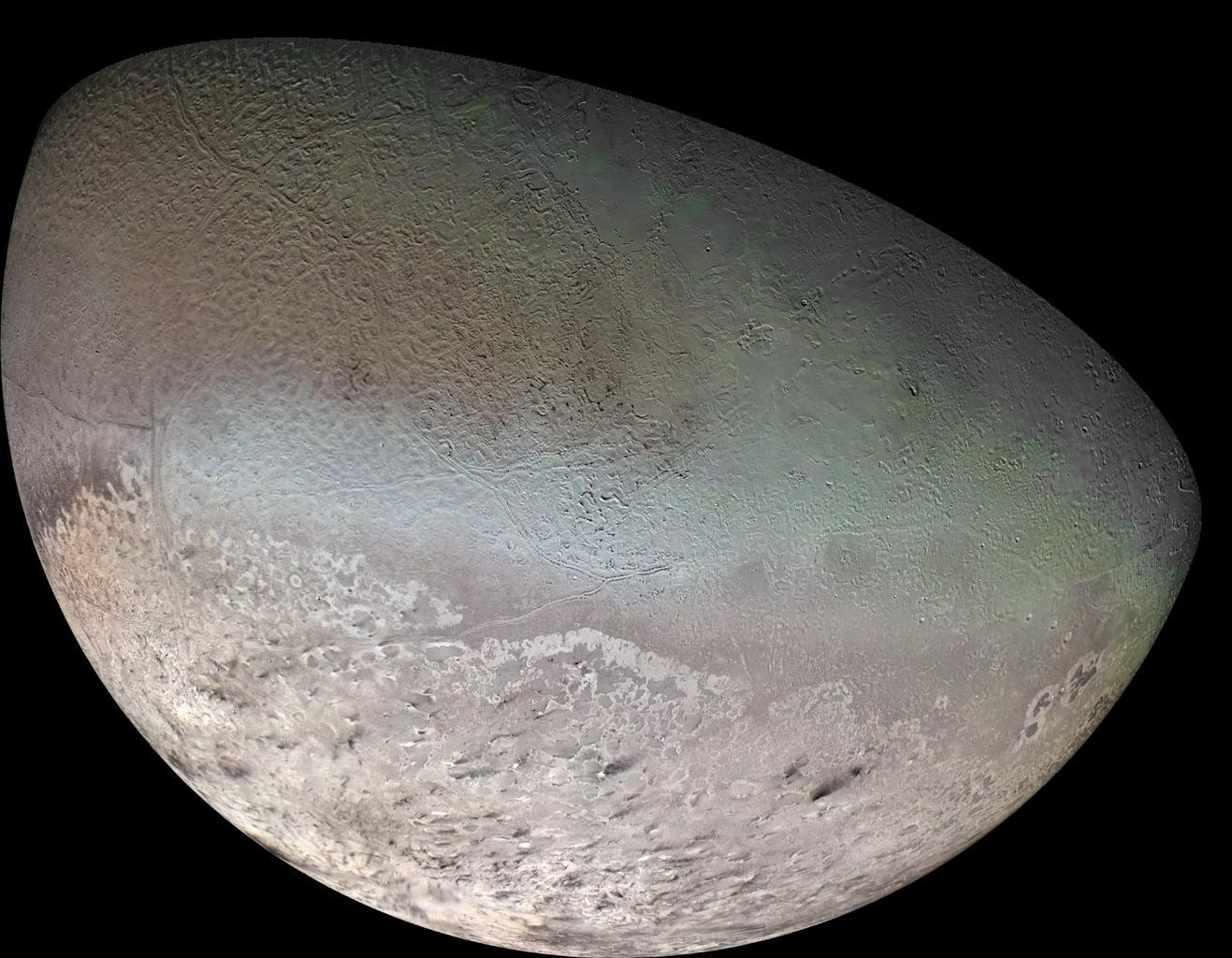

Спутник планеты Нептун Тритон отражает от 60% попадающего на него света, что минимум в 6 раз больше, чем отражает Луна. Credit: NASA.

Спутники синего гиганта

Нептун имеет 14 открытых на сегодня естественных лун, самая крупная из них — Тритон, обнаруженный через 2 недели после открытия самой планеты. Этот ледяной спутник со множеством действующих криовулканов единственный из соседей движется в ретроградном направлении.

Он постепенно сближается с центральной планетой и однажды разрушится, превратившись в шестое кольцо. Масса Тритона составляет примерно 99,5% от общего веса всех местных спутников.

Второй из нептунианских лун открыли Нереиду. Это случилось в 1949 г. До сих пор спутник остается одним из наименее изученных в Солнечной системе. Следующие 6 объектов обнаружила в 1989 г. станция «Вояджер-2». Последние мелкие сателлиты были открыты уже в XXI в.

НЕПТУ́Н, восьмая, наиболее удалённая от Солнца планета Солнечной системы, астрономич. знак ♆.

История открытия

Впервые Н. наблюдал Г. Галилей в кон. 1612 – нач. 1613: он обнаружил небольшое перемещение светила среди звёзд, но не сделал выводов о существовании новой планеты. В 1843 Джон Кауч Адамс предположил, что замеченные ранее отклонения положения Урана от предвычисленных значений объясняются влиянием на Уран внешней, неизвестной тогда планеты; в 1845 он вычислил её вероятное положение. В 1845–46 более точные расчёты провёл и опубликовал У. Леверье. В 1846 нем. астрономы И. Галле и Г. д’Аррест обнаружили новую планету вблизи теоретически предсказанных координат. Для планеты предлагались названия: Янус, Океан, Нептун, Леверье. Однако уже к кон. 1846 закрепилось назв. «Н.» (в честь бога Нептуна в др.-рим. мифологии) как более соответствующее традиции именования планет. В совр. физике планет «нептунами» часто называют обширный класс экзопланет (внесолнечных планет) с массами 10–20 масс Земли и сходным с Н. строением.

Через 17 дней после открытия Н. англ. астроном У. Лассел обнаружил его крупнейший спутник, названный Тритоном (в греч. мифологии – сын Посейдона, соответствующего рим. богу Нептуну). Следующий спутник Н. (Нереида) был открыт лишь в 1949.

Общая характеристика планеты

Масса Н. 1,043·10 26 кг (17,2 массы Земли). Большая полуось орбиты Н. составляет 30,1 а. е. (4503 млн. км). Излучение Солнца достигает Нептуна за 4 ч 10 мин. Орбита Н. наклонена к плоскости эклиптики под углом 1,77°, к плоскости экватора Солнца – под углом 6,43°. Эксцентриситет орбиты Н. равен 0,011. Сидерический период обращения вокруг Солнца ок. 164,79 земных лет (со времени своего открытия Н. сделал лишь один оборот вокруг Солнца). Ср. орбитальная скорость планеты 5,44 км/с. Экваториальный радиус Н. 24764 км (ок. 3,9 радиусов Земли), полярное сжатие 0,0171. Ср. плотность 1638 кг/м3. Период вращения, найденный по модуляции магнитного поля, составляет 16 ч 6 мин 36 с. Н. не имеет твёрдой поверхности, периоды вращения видимой поверхности его широтных зон различаются. Ускорение свободного падения на экваторе 11,34 м/с2, причём центробежные силы, возникающие из-за быстрого вращения Н., уменьшают ускорение свободного падения на 0,29 м/с2. Ср. поток солнечного излучения на орбите Н. 1,609 Вт/м2 (в 906 раз меньше, чем на орбите Земли). Видимая звёздная величина Н. на земном небе ок. 8 (в 7 раз слабее предела, доступного невооружённому глазу). Угол, под которым виден диск Н. с Земли, составляет 2,3″ , поэтому в наземных наблюдениях различить к.-л. детали на Н. практически не удаётся.

Состав и строение

До кон. 20 в. Н. относили к группе планет-гигантов. Однако после получения информации, переданной КА «Вояджер-2» (сблизившегося с Н. в 1989), а также появления новых теоретич. работ и организации наблюдений с орбитальной обсерватории «Хаббл» (Hubble Space Telescope, HST) представления о Н. подверглись существенному пересмотру. Н. и Уран были выделены из группы планет-гигантов в отд. класс – ледяных гигантов, или планет-океанов. «Льдами» в данном случае называют летучие вещества (для Н. – прежде всего воду, метан и аммиак), которые в определённых физич. условиях переходят в твёрдую фазу. По совр. оценкам, масса таких льдов (гл. обр. водяного льда) ок. 62% массы Н.; на скальные (силикатные) породы приходится ок. 24% массы Н., а на гелий-водородную (H/He) атмосферу – лишь ок. 13% массы Н. (в то время как H/He составляют более 90% массы Юпитера и ок. 80% массы Сатурна).

Представления о внутр. строении Н. опираются на теорию фигур газо-жидких тел. Расчётные модели основаны на том, что вращение изменяет структуру газо-жидкого тела и приводит к отклонению гравитац. потенциала от сферически-симметричного. Большинство расчётов базируется на т. н. трёхслойной модели планеты: ядро из скальных (силикатных) пород, железа и никеля; средний (жидкий) слой, состоящий из смеси скальных пород, льда и ионизованных H/He; атмосфера (преимущественно H/He). Масса ядра оценивается в 7% от массы планеты, темп-ра в центре может достигать 5400 К, давление 7 млн. атм (7·1011 Па) и более.

Атмосфера

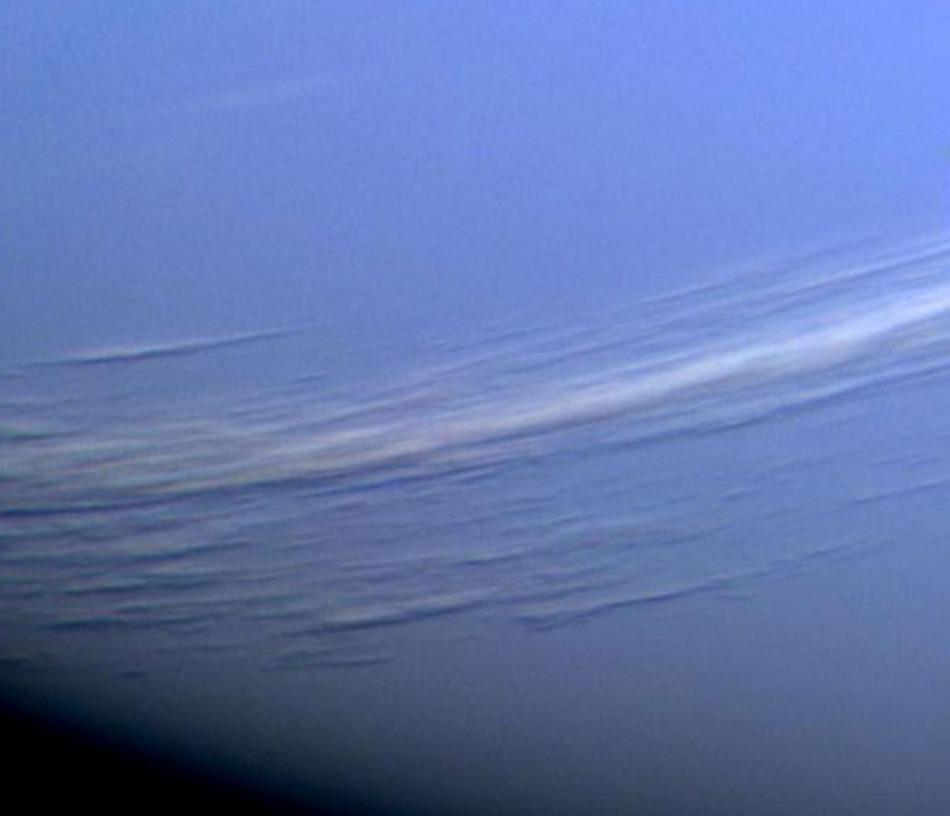

Рис. 2. Облака (по виду подобные земным перистым) на высоте около 100 км над основным облачным слоем Нептуна. Снимок сделан КА «Вояджер-2».

Рис. 1. Фотография Нептуна, полученная КА «Вояджер-2» (1989). В центре – Большое тёмное пятно, размеры которого сравнимы с размерами Земли.

Высота атмосферы Н. – ок. 3000 км. Её верхние слои на 80% состоят из молекулярного водорода, на 19% из гелия, ок. 1% приходится на метан, имеются следы этана, ацетилена, а также аммиака и гидросульфида аммония, которые образуют облачный покров Н. Спектральные полосы поглощения метана в красном и ближнем ИК-диапазонах придают Н. сине-голубой цвет. Однако цвет Н. отличается от зеленоватого цвета Урана при сходстве в составе и темп-ре видимой поверхности этих планет. Расчёты показывают, что для обеспечения такого цвета Н. в его атмосфере должен присутствовать ещё какой-то неизвестный поглотитель. Темп-ра в атмосфере Н. на уровне давления 1 атм (105 Па) составляет 72 К и растёт с глубиной. В верхней части тропосферы темп-ра на 20 градусов ниже. Такая темп-ра намного превышает равновесную: Н. излучает в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. На мощные собств. источники энергии указывают также бурные метеорологич. процессы в атмосфере Н.: скорость ветров достигает сверхзвуковых значений. Направление значит. части зональных ветров противоположно вращению планеты. С КА «Вояджер-2» при сближении с Н. было обнаружено неск. гигантских атмосферных вихрей, наибольший из которых – т. н. Большое тёмное пятно в юж. полушарии (рис. 1) протяжённостью более 10 тыс. км, напоминает Большое красное пятно на Юпитере. Продолжительность существования подобных вихрей неизвестна, но в 1994 наблюдения с HST этого вихря не обнаружили, хотя появилось новое пятно в сев. полушарии. На высоте ок. 100 км над осн. видимым облачным слоем располагаются вытянутые облака из конденсиров. метана с примесями (рис. 2). Выше наблюдается дымка из углеродсодержащих соединений, образующихся при фотолизе метана. Облака водного состава должны находиться в глубине атмосферы, на уровне давления ок. 50 атм (5·106 Па) и темп-ры 0 °С. Во внешней части атмосферы (в разреженной термосфере) темп-ра достигает 750 К. Механизм разогрева термосферы остаётся недостаточно ясным.

Магнитосфера

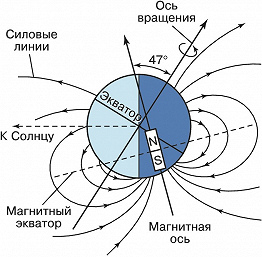

Рис. 3. Схема дипольного магнитного поля, которым можно представить магнитное поле Нептуна.

Магнитное поле Н. имеет необычную структуру, названную «наклонным ротатором». Приближённо магнитное поле Н. можно представить магнитным диполем (рис. 3), но имеются значительные составляющие и высших (недипольных) порядков. Ось магнитного диполя отклонена на 47° от оси вращения, которая, в свою очередь, наклонена на 29° к плоскости орбиты. В результате ось диполя описывает (с периодом 16,11 ч) в пространстве конус с углом раскрыва 94°. Кроме того, ось диполя смещена на 13 тыс. км от центра планеты. По-видимому, поле возбуждается в жидкой проводящей среде, т. е. в среднем слое Н. («океане»), на уровне 0,55 радиуса Н. Смещение оси, возможно, объясняется взаимодействием глобального океана с твёрдым ядром Н. Величина магнитной индукции на экваторе Н. составляет (14–19)·10–6 Тл. Магнитосфера взаимодействует с солнечным ветром и на расстоянии 35 радиусов Н. создаёт ударную волну. Хвост магнитосферы простирается на расстояние не менее 72 радиусов Н. Зарегистрировано радиоизлучение Н., состоящее из фонового непрерывного излучения и нерегулярных вспышек.

Кольца и спутники

Система Н. включает сложную структуру из 5 узких арочных колец и спутников (на 2012 открыто 13). Кольца расположены в интервале расстояний 41,9–62,9 тыс. км от центра Н. Неравномерное распределение частиц в кольцах Н. указывает на наличие резонансных явлений между кольцами и спутниками и микроспутниками Н. (в т. ч., возможно, со спутниками, плоскость орбиты которых не совпадает с плоскостью колец).

Почти все спутники Н. представляют собой тела неправильной формы с размерами от десятков км до 150 км (два спутника имеют размеры 350–400 км). Тритон – крупнейший спутник Н. и один из крупнейших спутников в Солнечной системе (см. Спутники планет) – имеет форму шара диаметром 2705 км. Большинство малых спутников Н. находится в зоне его колец.

Происхождение

Совр. теории предполагают, что Н. сформировался позднее планет-гигантов за границей льдов протопланетного диска, который к тому времени уже потерял осн. массу газовых компонентов (см. Космогония). Об этом свидетельствует химич. состав Н.: пониженное (по сравнению с планетами-гигантами) содержание H/He и значит. обогащённость (по сравнению с Солнцем) химич. элементами, тяжелее He (N, S, Ar, Kr, Хе). Н. сформировался, по-видимому, на значительно меньшем расстоянии от Солнца, чем расположена его совр. орбита. В первые 600 млн. лет положение Н. в Солнечной системе подвергалось значит. миграции. На этот факт указывает, в частности, возникновение резонансных орбит у транснептуновых объектов.

Нептун — восьмая, самая далекая планета в Солнечной системе (если не брать в расчет гипотетическую планету X, о существовании которой ученые заявили около года назад). Без телескопа Нептун с Земли не видно, поэтому первым его смог наблюдать только Галилей, который видел Нептун в 1612 и 1613 году, но не опознал как планету.

Вообще, до 1781 года, когда был открыт Уран, астрономы считали, что вокруг Солнца обращаются шесть планет: Земля и те пять, что были видны на небосводе еще с древности. Однако после того, как стало понятно, что планет как минимум семь, ученые начали что-то подозревать: расчеты орбиты Урана явно указывали, что за ней есть еще одно массивное тело.

Эти подозрения подкреплялись наблюдением математического характера: в 1766 году Иоганн Тициус заметил, что расстояния известных на тот момент планет от Солнца укладываются в простую закономерность, не хватало только планеты между Марсом и Юпитером.

Поначалу эти расчеты не вызвали особого энтузиазма, однако когда оказалось, что свежеоткрытый Уран тоже укладывается в закономерность Тициуса, а между Марсом и Юпитером нашлась карликовая планета Церера, выкладки Тициуса зауважали. Настолько, что некоторые астрономы даже придумали для планеты за Ураном имя — Офион.

Правда, обнаруженная в 1846 году немецким астрономом Иоганном Галле планета обманула их ожидания, оказавшись слишком близко к Солнцу: 30,1 астрономических единицы против ожидавшихся 38,8. Закономерность Тициуса снова впала в немилость, и даже открытие Плутона почти на нужном расстоянии в 39,5 а.е. ее уже не спасло.

Нельзя не отметить, что открытие Нептуна — заслуга не единственно Галле, обнаружению планеты предшествовал период поисков ее разными учеными, а за открытием последовал еще период споров о том, кого именно следует считать настоящим первооткрывателем.

Визит Нептуну

Долгое время о Нептуне было мало что известно: хоть его и можно разглядеть с Земли в телескоп, но настолько плохо, что все равно толком ничего не было понятно. Однако в середине 1990-х годов — начале 2000-х на Нептун смогли взглянуть космические телескопы — «Хаббл» и «Спитцер», которым не мешала земная атмосфера, и поэтому они лучше видели далекую планету.

Единственным космическим аппаратом, который видел Нептун вблизи, был «Вояджер-2», пролетевший мимо планеты и ее спутников 24—25 августа 1989 года. При этом Нептун находился в поле его зрения с июня по октябрь этого года, и значительный объем знаний о Нептуне получен именно «Вояджером».

Нептун — это газовый гигант. День на планете длится 16 часов, а год — 165 земных лет. Большая часть планеты состоит из очень плотной и горячей смеси воды, аммиака и метана, а внутри, возможно, находится твердое ядро размером с Землю. Температура в центре планеты — пять-шесть тысяч градусов. Атмосфера в основном состоит из водорода, гелия и метана — это из-за него планета такая синяя.

«Вояджер» также подтвердил существование колец у Нептуна, причем у них обнаружились странные утолщения, хотя по всем расчетам такие сгустки пыли должны распределяться по кольцу равномерно. Ученые предполагают, что так сказывается притяжение одного из спутников Нептуна — Галатеи.

Также космический аппарат обнаружил на Нептуне сильные ветра и шторма, хотя до этого считалось, что там слишком холодно для какой-либо активности в атмосфере.

Один из штормов даже получил собственное имя — Большое темное пятно. Когда «Вояджер» наблюдал атмосферу Нептуна, он был размером с Землю и двигался со скоростью более тысячи километров в секунду. Астрономы пытались повторно найти этот шторм с помощью «Хаббла», но безуспешно, зато телескоп увидел два других больших шторма.

Тритон

«Вояджеру» удалось рассмотреть шесть спутников Нептуна (всего на сегодняшний день известны 14, из них последний спутник нашли в 2013 году), в том числе самый крупный из них — Тритон.

На Тритоне ужасно холодно: -235 градусов по Цельсию. При этом на спутнике есть гейзеры, которые «выплевывают», предположительно, смесь жидкого азота, метана и пыли на высоту восемь километров, где все это замерзает и падает обратно на поверхность Тритона.

По своей орбите Тритон движется в сторону, противоположную вращению планеты. Это указывает, что, возможно, Тритон — пришелец, захваченный гравитационным полем Нептуна, которое притягивает его все ближе и ближе. Ученые полагают, что через миллионы лет гравитационные силы разорвут Тритон на мелкие кусочки и он станет еще одним кольцом Нептуна.

Интересно, что Тритон нашли всего через 17 дней после открытия Нептуна. Его заметил Уильям Лассел, пивовар по профессии и астроном-любитель, вложивший средства от продажи пива в строительство собственной обсерватории.

Екатерина Боровикова

Подборка из двенадцати наиболее интересных и увлекательных фактов о Нептуне— восьмой и самой далекой планеты Солнечной системы.

Нептун был найден на основе математических расчетов

Нептун был найден 23 сентября 1846 года немецкими астрономами Иоганном Галле и Генрихом д’Арре. Это не было случайным открытием. Они руководствовались расчетами, выполненными французским ученым Урбеном Леверье.

Дело в том, что через некоторое время после открытия Урана (оно состоялось в 1781 году) астрономы обнаружили, что в своем движении седьмая планета от Солнца отклоняется от своего расчетного положения. Это привело к появлению теории о существовании еще не открытой восьмой планеты, чья гравитация влияет на орбиту Урана. Сразу несколько ученых взялись рассчитать положение этого неизвестного небесного тела, что привело к своеобразной астрономической гонке. Победителем из нее вышел Урбен Леверье.

Галилей наблюдал Нептун за два века до его открытия

Видимая звездная величина Нептуна слишком мала, чтобы его можно было увидеть на земном небе невооруженным глазом. Планету можно наблюдать только в телескоп. Однако Иоганн Галле и Генрих д’Арре были не первыми, кто сумел это сделать. На самом деле, первым человеком, увидевшим Нептун, был Галилео Галилей. Он отметил планету на зарисовках, сделанных 28 декабря 1612 года, а затем 28 января 1613 года.

К сожалению, в силу примитивности своего телескопа, Галилей не мог рассмотреть диск планеты и принял ее за звезду. Известно, что в последующем еще несколько астрономов также наблюдали Нептун, но тоже так и не поняли, что это планета.

Нептун мог получить другое имя

После открытия восьмой планеты было предложено несколько вариантов для ее названия. Так, Иоганн Гале выдвинул кандидатуру Янус. В свою очередь, Урбен Леверье изначально предложил назвать планету Нептуном, но затем изменил свое решение, и захотел назвать ее в свою честь. Английские астрономы поддерживали название Океан.

В итоге за восьмой планетой все же закрепилось название Нептун. Оно продолжало традицию называть планеты в честь богов и, кроме того, очень хорошо сочеталось с ее характерным голубым цветом.

Нептун наиболее далекая планета Солнечной системы

Нептун является наиболее далекой планетой Солнечной системы. Его орбита проходит на расстоянии примерно 4,5 млрд км от Земли. Нептун совершает один оборот вокруг Солнца за 164 года. Таким образом, если считать по нептунианскому календарю, с момента открытия планеты прошло чуть более одного местного года.

Нептун посещал лишь один космический аппарат

В силу весьма значительного удаления от Земли, Нептун является крайне трудной целью для изучения. За всю историю его пока что посещал лишь один космический аппарат. Эта честь выпала зонду Voyager 2, выполнившему близкий пролет восьмой планеты в августе 1989 года.

Нептун является ледяным гигантом

Диаметр Нептуна составляет 49 тысяч км, его масса в 17 раз превышает массу Земли. По своему внутреннему строению планета напоминает Уран. В то время как атмосфера Нептуна в основном состоит из водорода и гелия, в его мантии доминируют вода, метан и аммиак. В центре находится каменно-ледяное ядро. Астрономы выделяют такие объекты в отдельную категорию ледяных гигантов.

У Нептуна есть кольца

Нептун обладает собственной кольцевой системой, состоящей из пяти основных колец. Они намного меньше и тусклее знаменитых колец Сатурна и в основном состоят из частиц, скорее всего покрытых органическим материалом, придающим им красноватый оттенок.

Среди колец Нептуна особо выделяется кольцо Адамс. Оно содержит пять «дуг» — участков с повышенной плотностью вещества. По мнению астрономов, своим существованием они обязаны гравитационному влиянию спутников планеты.

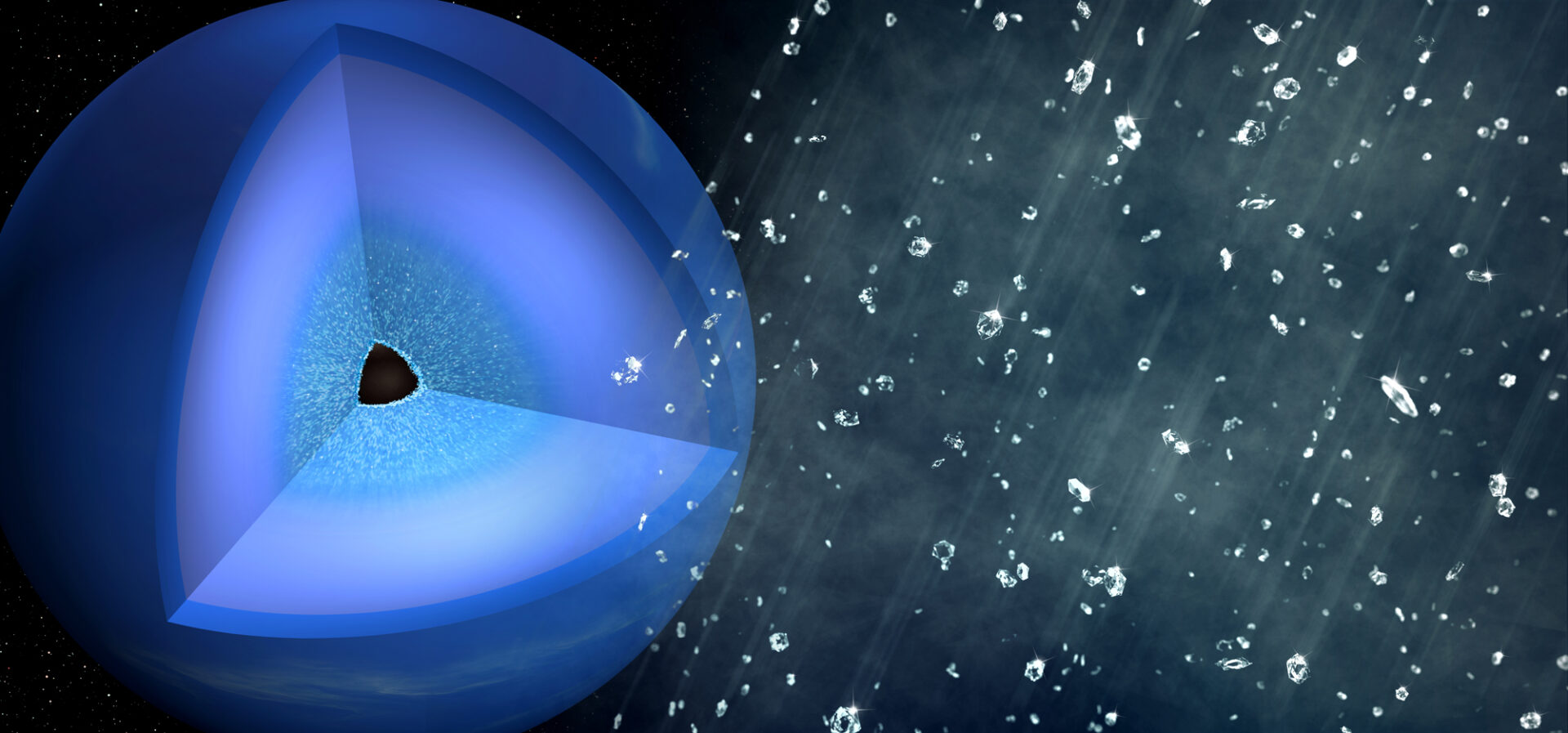

На Нептуне идут дожди из алмазов

По мере погружения вглубь Нептуна, температура и давление в его недрах стремительно нарастают. Результаты компьютерного моделирования говорят о том что на глубине порядка семи тысяч км они достигают такой величины, что метан распадается на составляющие его элементы: углерод и водород. Более легкий водород поднимается в атмосферу Нептуна, а углерод под действием окружающей среды превращается в кристаллы алмаза и затем медленно опускается к ядру планеты.

У Нептуна имелся аналог Большого красного пятна

Во время визита к Нептуну аппарат Voyager 2 сфотографировал в его атмосфере крупный шторм. По аналогии со знаменитым Большим красным пятном астрономы назвали его Большим темным пятном.

Правда, в отличие от своего юпитерианского аналога, Большое темное пятно оказалось намного менее долговечным. При попытке сфотографировать его в 1994 году при помощи телескопа Hubble выяснилось, что оно полностью исчезло. В то же время в последующем астрономы неоднократно фиксировали новые крупные шторма на Нептуне.

На Нептуне дуют наиболее быстрые ветра в Солнечной системе

Нептун является домом для самых быстрых ветров в Солнечной системе. Их максимальная скорость достигает 2400 км/ч. Это примерно в два раза больше скорости звука на Земле. Скорее всего, столь мощные ветра связаны с теплом, исходящим из недр планеты. Дело в том, что Нептун излучает в 2,61 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Точная природа источника внутреннего тепла планеты пока что остается предметом дискуссий среди астрономов.

Нептун потерял почти все спутники

В отличие от остальных планет-гигантов, каждая из которых обладает семейством из нескольких массивных лун, у Нептуна есть лишь один действительно крупный спутник — Тритон. При этом, Тритон движется по ретроградной орбите вокруг планеты. Это говорит о том что в далеком прошлом он был захвачен гравитацией Нептуна и изначально сформировался в совсем другом регионе Солнечной системы.

Астрономы считают, что захват Тритона привел к полной дестабилизации изначального спутникового семейства планеты. Это привело к череде грандиозных столкновений, в ходе которых «родные» луны Нептуна оказались разрушены. Со временем из их обломков собралось несколько небольших спутников, которые по сей день обращаются вокруг планеты.

В будущем Нептун уничтожит Тритон

Впрочем, хотя Тритон и пережил все крупные спутники Нептуна, в будущем его тоже ждет незавидная судьба. Результаты наблюдений говорят о том что он постепенно приближается к планете. Со временем спутник перейдет предел Роша. После этого гравитация Нептуна разорвет Тритон на множество частей. Они образуют вокруг планеты гигантское кольцо, которое по своей массе и размерам будет превосходить кольца Сатурна. В дальнейшем обломки Тритона постепенно выпадут на Нептун.

Правда, описанные события произойдут еще нескоро. Расчеты показывают, что разрушение Тритона состоится примерно через 3,6 млрд лет.

Только самые интересные новости и факты в нашем Telegram-канале!

Присоединяйтесь: https://t.me/ustmagazine