| Gospel of Thomas | |

|---|---|

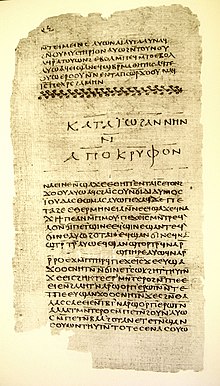

Nag Hammadi Codex II: The beginning of the Gospel of Thomas |

|

| Information | |

| Religion | Christianity Thomasine |

| Author | Unknown (attributed to Thomas) |

| Language | Coptic, Greek |

| Period | Early Christianity(possibly Apostolic Age) |

The Gospel of Thomas (also known as the Coptic Gospel of Thomas) is an extra-canonical[1] sayings gospel. It was discovered near Nag Hammadi, Egypt, in December 1945 among a group of books known as the Nag Hammadi library. Scholars speculate that the works were buried in response to a letter from Bishop Athanasius declaring a strict canon of Christian scripture. Scholars have proposed dates of composition as early as 60 AD and as late as 250 AD.[2][3] Since its discovery, many scholars have seen it as evidence in support of the existence of a «Q source» which might have been very similar in its form as a collection of sayings of Jesus without any accounts of his deeds or his life and death, referred to as a sayings gospel.[4][5]

The Coptic language text, the second of seven contained in what modern-day scholars have designated as Nag Hammadi Codex II, is composed of 114 sayings attributed to Jesus. Almost two-thirds of these sayings resemble those found in the canonical gospels[6] and its editio princeps counts more than 80% of parallels,[7] while it is speculated that the other sayings were added from Gnostic tradition.[8] Its place of origin may have been Syria, where Thomasine traditions were strong.[9] Other scholars have suggested an Alexandrian origin.[10]

The introduction states: «These are the hidden words that the living Jesus spoke and Didymos Judas Thomas wrote them down.»[11] Didymus (Koine Greek) and Thomas (Aramaic) both mean «twin». Modern scholars do not consider the Apostle Thomas the author of this document and the author remains unknown.[12]

Because of its discovery with the Nag Hammadi library, and the cryptic emphasis on «gnosis» in some of the sayings, it was widely thought that the document originated within a school of early Christians, proto-Gnostics.[13][14] However, critics have questioned whether the description of Thomas as an entirely gnostic gospel is based solely upon the fact that it was found along with gnostic texts at Nag Hammadi.[15][14]

The Gospel of Thomas is very different in tone and structure from other New Testament apocrypha and the four canonical Gospels. Unlike the canonical Gospels, it is not a narrative account of the life of Jesus; instead, it consists of logia (sayings) attributed to Jesus, sometimes stand-alone, sometimes embedded in short dialogues or parables; 13 of its 16 parables are also found in the Synoptic Gospels. The text contains a possible allusion to the death of Jesus in logion 65[16] (Parable of the Wicked Tenants, paralleled in the Synoptic Gospels), but does not mention his crucifixion, his resurrection, or the final judgement; nor does it mention a messianic understanding of Jesus.[17][18]

Origen condemned a book called «Gospel of Thomas» as heretical; however, it is not clear that it is the same gospel of Thomas, as he possibly meant the Infancy Gospel of Thomas.[19]

Finds and publication[edit]

The manuscript of the Coptic text (CG II), found in 1945 at Nag Hammadi, Egypt, is dated at around 340 AD. It was first published in a photographic edition in 1956.[note 1] This was followed three years later (1959) by the first English-language translation, with Coptic transcription.[20] In 1977, James M. Robinson edited the first complete collection of English translations of the Nag Hammadi texts.[21] The Gospel of Thomas has been translated and annotated worldwide in many languages.

The original Coptic manuscript is now the property of the Coptic Museum in Cairo, Egypt, Department of Manuscripts.[22]

Oxyrhynchus papyrus fragments[edit]

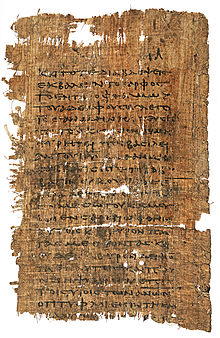

After the Coptic version of the complete text was discovered in 1945 at Nag Hammadi, scholars soon realized that three different Greek text fragments previously found at Oxyrhynchus (the Oxyrhynchus Papyri), also in Egypt, were part of the Gospel of Thomas.[23][24] These three papyrus fragments of Thomas date to between 130 and 250 AD.

Prior to the Nag Hammadi library discovery, the sayings of Jesus found in Oxyrhynchus were known simply as Logia Iesu. The corresponding Uncial script Greek fragments of the Gospel of Thomas, found in Oxyrhynchus are:

- P. Oxy. 1: fragments of logia 26 through 33, with the last two sentences of logion 77 in the Coptic version included at the end of logion 30 herein.

- P. Oxy. 654: fragments of the beginning through logion 7, logion 24 and logion 36 on the flip side of a papyrus containing surveying data.[25]

- P. Oxy. 655: fragments of logia 36 through 39. 8 fragments designated a through h, whereof f and h have since been lost.[26]

The wording of the Coptic sometimes differs markedly from the earlier Greek Oxyrhynchus texts, the extreme case being that the last portion of logion 30 in the Greek is found at the end of logion 77 in the Coptic. This fact, along with the quite different wording Hippolytus uses when apparently quoting it (see below), suggests that the Gospel of Thomas «may have circulated in more than one form and passed through several stages of redaction.»[27]

Although it is generally thought that the Gospel of Thomas was first composed in Greek, there is evidence that the Coptic Nag Hammadi text is a translation from Syriac (see Syriac origin).

Attestation[edit]

The earliest surviving written references to the Gospel of Thomas are found in the writings of Hippolytus of Rome (c. 222–235) and Origen of Alexandria (c. 233).[28] Hippolytus wrote in his Refutation of All Heresies 5.7.20:

[The Naassenes] speak […] of a nature which is both hidden and revealed at the same time and which they call the thought-for kingdom of heaven which is in a human being. They transmit a tradition concerning this in the Gospel entitled «According to Thomas,» which states expressly, «The one who seeks me will find me in children of seven years and older, for there, hidden in the fourteenth aeon, I am revealed.»

This appears to be a reference to saying 4 of Thomas, although the wording differs significantly. As translated by Thomas O. Lambdin, saying 4 reads: «Jesus said, ‘the man old in days will not hesitate to ask a small child seven days old about the place of life, and he will live. For many who are first will become last, and they will become one and the same».[29] In this context, the preceding reference to the «sought-after reign of the heavens within a person» appears to be a reference to sayings 2 and 3.[30] Hippolytus also appears to quote saying 11 in Refutation 5.8.32, but without attribution.[30]

Origen listed the «Gospel according to Thomas» as being among the heterodox apocryphal gospels known to him (Hom. in Luc. 1).

In the 4th and 5th centuries, various Church Fathers wrote that the Gospel of Thomas was highly valued by Mani. In the 4th century, Cyril of Jerusalem mentioned a «Gospel of Thomas» twice in his Catechesis: «The Manichaeans also wrote a Gospel according to Thomas, which being tinctured with the fragrance of the evangelic title corrupts the souls of the simple sort.»[31] and «Let none read the Gospel according to Thomas: for it is the work not of one of the twelve Apostles, but of one of the three wicked disciples of Manes.»[32] The 5th-century Decretum Gelasianum includes «A Gospel attributed to Thomas which the Manichaean use» in its list of heretical books.[33]

Date of composition[edit]

Richard Valantasis writes:

Assigning a date to the Gospel of Thomas is very complex because it is difficult to know precisely to what a date is being assigned. Scholars have proposed a date as early as 60 AD or as late as 140 AD, depending upon whether the Gospel of Thomas is identified with the original core of sayings, or with the author’s published text, or with the Greek or Coptic texts, or with parallels in other literature.[2]

Valantasis and other scholars argue that it is difficult to date Thomas because, as a collection of logia without a narrative framework, individual sayings could have been added to it gradually over time.[34] Valantasis dates Thomas to 100 – 110 AD, with some of the material certainly coming from the first stratum which is dated to 30 – 60 AD.[35] J. R. Porter dates the Gospel of Thomas to 250 AD.[3]

Scholars generally fall into one of two main camps: an «early camp» favoring a date for the core «before the end of the first century,»[36] prior to or approximately contemporary with the composition of the canonical gospels; and a more common «late camp» favoring a date in the 2nd century, after composition of the canonical gospels.[quote 1][quote 2]

Early camp[edit]

Form of the gospel[edit]

Theissen and Merz argue the genre of a collection of sayings was one of the earliest forms in which material about Jesus was handed down.[37] They assert that other collections of sayings, such as the Q source and the collection underlying Mark 4, were absorbed into larger narratives and no longer survive as independent documents, and that no later collections in this form survive.[37] Marvin Meyer also asserted that the genre of a «sayings collection» is indicative of the 1st century,[38] and that in particular the «use of parables without allegorical amplification» seems to antedate the canonical gospels.[38]

Independence from synoptic gospels[edit]

Stevan L. Davies argues that the apparent independence of the ordering of sayings in Thomas from that of their parallels in the synoptics shows that Thomas was not evidently reliant upon the canonical gospels and probably predated them.[39][40] Several authors argue that when the logia in Thomas do have parallels in the synoptics, the version in Thomas often seems closer to the source. Theissen and Merz give sayings 31 and 65 as examples of this.[37] Koester agrees, citing especially the parables contained in sayings 8, 9, 57, 63, 64 and 65.[41] In the few instances where the version in Thomas seems to be dependent on the synoptics, Koester suggests, this may be due to the influence of the person who translated the text from Greek into Coptic.[41]

Koester also argues that the absence of narrative materials, such as those found in the canonical gospels, in Thomas makes it unlikely that the gospel is «an eclectic excerpt from the gospels of the New Testament».[41] He also cites the absence of the eschatological sayings considered characteristic of Q source to show the independence of Thomas from that source.[41]

Intertextuality with the Gospel of John[edit]

|

|

This section needs to be updated. The reason given is: The majority of this section’s sources come from the early-to-mid 2000s. As one example, the final paragraph said that as «the scholarly debate continues» someone «recently» responded to these in 2009. This was clearly out of date. That error is fixed, but the rest of the section remains outdated and in need of work.. Please help update this article to reflect recent events or newly available information. (September 2016) |

Another argument for an early date is what some scholars have suggested is an interplay between the Gospel of John and the logia of Thomas. Parallels between the two have been taken to suggest that Thomas’ logia preceded John’s work, and that the latter was making a point-by-point riposte to Thomas, either in real or mock conflict. This seeming dialectic has been pointed out by several New Testament scholars, notably Gregory J. Riley,[42] April DeConick,[43] and Elaine Pagels.[44] Though differing in approach, they argue that several verses in the Gospel of John are best understood as responses to a Thomasine community and its beliefs. Pagels, for example, says that the Gospel of John states that Jesus contains the divine light, while several of Thomas’ sayings refer to the light born ‘within’.[45][46][47]

The Gospel of John is the only canonical one that gives Thomas the Apostle a dramatic role and spoken part, and Thomas is the only character therein described as being apistos (‘unbelieving‘), despite the failings of virtually all the Johannine characters to live up to the author’s standards of belief. With respect to the famous story of «Doubting Thomas»,[48] it is suggested[44] that the author of John may have been denigrating or ridiculing a rival school of thought. In another apparent contrast, John’s text matter-of-factly presents a bodily resurrection as if this is a sine qua non of the faith; in contrast, Thomas’ insights about the spirit-and-body are more nuanced.[49] For Thomas, resurrection seems more a cognitive event of spiritual attainment, one even involving a certain discipline or asceticism. Again, an apparently denigrating portrayal in the «Doubting Thomas» story may either be taken literally, or as a kind of mock «comeback» to Thomas’ logia: not as an outright censuring of Thomas, but an improving gloss, as Thomas’ thoughts about the spirit and body are not dissimilar from those presented elsewhere in John.[note 2] John portrays Thomas as physically touching the risen Jesus, inserting fingers and hands into his body, and ending with a shout. Pagels interprets this as signifying one-upmanship by John, who is forcing Thomas to acknowledge Jesus’ bodily nature. She writes that «he shows Thomas giving up his search for experiential truth – his ‘unbelief’ – to confess what John sees as the truth».[50] The point of these examples, as used by Riley and Pagels, is to support the argument that the text of Thomas must have existed and have gained a following at the time of the writing of the Gospel of John, and that the importance of the Thomasine logia was great enough that the author of John felt the necessity of weaving them into their own narrative.

As this scholarly debate continued, theologian Christopher W. Skinner disagreed with Riley, DeConick, and Pagels over any possible John–Thomas interplay, and concluded that in the book of John, Thomas the disciple «is merely one stitch in a wider literary pattern where uncomprehending characters serve as foils for Jesus’s words and deeds.»[51]

Role of James[edit]

Albert Hogeterp argues that the Gospel’s saying 12, which attributes leadership of the community to James the Just rather than to Peter, agrees with the description of the early Jerusalem church by Paul in Galatians 2:1–14[52] and may reflect a tradition predating AD 70.[53] Meyer also lists «uncertainty about James the righteous, the brother of Jesus» as characteristic of a 1st-century origin.[38]

In later traditions (most notably in the Acts of Thomas, Book of Thomas the Contender, etc.), Thomas is regarded as the twin brother of Jesus.[54] Nonetheless, this gospel holds some sentences (log. 55, 99, and 101), that are in opposition with the familial group of Jesus, which involves difficulties when it tries to identify him with James, brother of Jesus, quoted by Josephus in Antiquities of the Jews. Moreover, there are some sayings, (principally log. 6, 14, 104) and Oxyrhinchus papyri 654 (log. 6) in which the Gospel is shown in opposition to Jewish traditions, especially in respect to circumcision and dietary practices (log. 55), key issues in the early Jewish-Christian community led by James (Acts 15:1–35,[55] Galatians 2:1–10).[56]

Depiction of Peter and Matthew[edit]

In saying 13, Peter and Matthew are depicted as unable to understand the true significance or identity of Jesus. Patterson argues that this can be interpreted as a criticism against the school of Christianity associated with the Gospel of Matthew, and that «[t]his sort of rivalry seems more at home in the first century than later», when all the apostles had become revered figures.[57]

Parallel with Paul[edit]

According to Meyer, Thomas’s saying 17 – «I shall give you what no eye has seen, what no ear has heard and no hand has touched, and what has not come into the human heart» – is strikingly similar to what Paul wrote in 1 Corinthians 2:9,[58][38] which was itself an allusion to Isaiah 64:4.[59]

Late camp[edit]

The late camp dates Thomas some time after 100 AD, generally in the early second century.[quote 1][quote 3] They generally believe that although the text was composed around the mid-second century, it contains earlier sayings such as those originally found in the New Testament gospels of which Thomas was in some sense dependent in addition to inauthentic and possibly authentic independent sayings not found in any other extant text. J. R. Porter dates Thomas much later, to the mid-third century.[3]

Dependence on the New Testament[edit]

Several scholars have argued that the sayings in Thomas reflect conflations and harmonisations dependent on the canonical gospels. For example, saying 10 and 16 appear to contain a redacted harmonisation of Luke 12:49,[60] 12:51–52[61] and Matthew 10:34–35.[62] In this case it has been suggested that the dependence is best explained by the author of Thomas making use of an earlier harmonised oral tradition based on Matthew and Luke.[63][64] Biblical scholar Craig A. Evans also subscribes to this view and notes that «Over half of the New Testament writings are quoted, paralleled, or alluded to in Thomas… I’m not aware of a Christian writing prior to AD 150 that references this much of the New Testament.»[65]

Another argument made for the late dating of Thomas is based upon the fact that saying 5 in the original Greek (Papyrus Oxyrhynchus 654) seems to follow the vocabulary used in the Gospel of Luke (Luke 8:17),[66] and not the vocabulary used in the Gospel of Mark (Mark 4:22).[67] According to this argument – which presupposes firstly the rectitude of the two-source hypothesis (widely held among current New Testament scholars),[citation needed] in which the author of Luke is seen as having used the pre-existing gospel according to Mark plus a lost Q source to compose their gospel – if the author of Thomas did, as saying 5 suggests, refer to a pre-existing Gospel of Luke, rather than Mark’s vocabulary, then the Gospel of Thomas must have been composed after both Mark and Luke, the latter of which is dated to between 60 and 90 AD.

Another saying that employs similar vocabulary to that used in Luke rather than Mark is saying 31 in the original Greek (Papyrus Oxyrhynchus 1), where Luke 4:24’s term dektos (‘acceptable‘)[68] is employed rather than Mark 6:4’s atimos (‘without honor‘).[69] The word dektos (in all its cases and genders) is clearly typical of Luke, since it is only employed by the author in the canonical gospels Luke 4:19,[70] 4:24, and Acts 10:35.[71] Thus, the argument runs, the Greek Thomas has clearly been at least influenced by Luke’s characteristic vocabulary.[note 3]

J. R. Porter states that, because around half of the sayings in Thomas have parallels in the synoptic gospels, it is «possible that the sayings in the Gospel of Thomas were selected directly from the canonical gospels and were either reproduced more or less exactly or amended to fit the author’s distinctive theological outlook.»[72] According to John P. Meier, scholars predominantly conclude that Thomas depends on or harmonizes the Synoptics.[73]

Syriac origin[edit]

Several scholars argue that Thomas is dependent on Syriac writings, including unique versions of the canonical gospels. They contend that many sayings of the Gospel of Thomas are more similar to Syriac translations of the canonical gospels than their record in the original Greek. Craig A. Evans states that saying 54 in Thomas, which speaks of the poor and the kingdom of heaven, is more similar to the Syriac version of Matthew 5:3 than the Greek version of that passage or the parallel in Luke 6:20.[74]

Klyne Snodgrass notes that saying 65–66 of Thomas containing the Parable of the Wicked Tenants appears to be dependent on the early harmonisation of Mark and Luke found in the old Syriac gospels. He concludes that, «Thomas, rather than representing the earliest form, has been shaped by this harmonizing tendency in Syria. If the Gospel of Thomas were the earliest, we would have to imagine that each of the evangelists or the traditions behind them expanded the parable in different directions and then that in the process of transmission the text was trimmed back to the form it has in the Syriac Gospels. It is much more likely that Thomas, which has a Syrian provenance, is dependent on the tradition of the canonical Gospels that has been abbreviated and harmonized by oral transmission.»[63]

Nicholas Perrin argues that Thomas is dependent on the Diatessaron, which was composed shortly after 172 by Tatian in Syria.[75] Perrin explains the order of the sayings by attempting to demonstrate that almost all adjacent sayings are connected by Syriac catchwords, whereas in Coptic or Greek, catchwords have been found for only less than half of the pairs of adjacent sayings.[76] Peter J. Williams analyzed Perrin’s alleged Syriac catchwords and found them implausible.[77] Robert F. Shedinger wrote that since Perrin attempts to reconstruct an Old Syriac version of Thomas without first establishing Thomas’ reliance on the Diatessaron, Perrin’s logic seems circular.[78]

Lack of apocalyptic themes[edit]

Bart D. Ehrman argues that the historical Jesus was an apocalyptic preacher, and that his apocalyptic beliefs are recorded in the earliest Christian documents: Mark and the authentic Pauline epistles. The earliest Christians believed Jesus would soon return, and their beliefs are echoed in the earliest Christian writings. The Gospel of Thomas proclaims that the Kingdom of God is already present for those who understand the secret message of Jesus (saying 113), and lacks apocalyptic themes. Because of this, Ehrman argues, the Gospel of Thomas was probably composed by a Gnostic some time in the early 2nd century.[79] Ehrman also argued against the authenticity of the sayings the Gospel of Thomas attributes to Jesus.[80]

Elaine Pagels points out the Gospel of Thomas promulgates the Kingdom of God not as a final destination but a state of self-discovery. Additionally, the Gospel of Thomas conveys that Jesus ridiculed those who thought of the Kingdom of God in literal terms, as if it were a specific place. Pagels goes on to argue that, through saying 22, readers are to believe the «Kingdom» symbolizes a state of transformed consciousness.[81]

John P. Meier has repeatedly argued against the historicity of the Gospel of Thomas, stating that it cannot be a reliable source for the quest of the historical Jesus and also considers it a Gnostic text.[82] He has also argued against the authenticity of the parables found exclusively in the Gospel of Thomas.[83] Bentley Layton included the Gospel of Thomas into his list of Gnostic scriptures.[84]

Craig A. Evans has argued that the Gospel of Thomas represents the theological motives of 2nd century Egyptian Christianity and is dependent on the Synoptic Gospels and the Diatesseron.[85]

N.T. Wright, Anglican bishop and professor of New Testament history, also sees the dating of Thomas in the 2nd or 3rd century. Wright’s reasoning for this dating is that the «narrative framework» of 1st-century Judaism and the New Testament is radically different from the worldview expressed in the sayings collected in the Gospel of Thomas. Thomas makes an anachronistic mistake by turning Jesus the Jewish prophet into a Hellenistic/Cynic philosopher. Wright concludes his section on the Gospel of Thomas in his book The New Testament and the People of God in this way:

[Thomas’] implicit story has to do with a figure who imparts a secret, hidden wisdom to those close to him, so that they can perceive a new truth and be saved by it. ‘The Thomas Christians are told the truth about their divine origins, and given the secret passwords that will prove effective in the return journey to their heavenly home.’ This is, obviously, the non-historical story of Gnosticism […] It is simply the case that, on good historical grounds, it is far more likely that the book represents a radical translation, and indeed subversion, of first-century Christianity into a quite different sort of religion, than that it represents the original of which the longer gospels are distortions […] Thomas reflects a symbolic universe, and a worldview, which are radically different from those of the early Judaism and Christianity.[86]

Relation to the New Testament canon[edit]

Last page of the Gospel of Thomas

Although arguments about some potential New Testament books, such as The Shepherd of Hermas and the Book of Revelation, continued well into the 4th century, four canonical gospels, attributed to Matthew, Mark, Luke, and John, were accepted among proto-orthodox Christians at least as early as the mid-2nd century. Tatian’s widely used Diatessaron, compiled between 160 and 175 AD, utilized the four gospels without any consideration of others. Irenaeus of Lyons wrote in the late 2nd century that: «since there are four-quarters of the earth […] it is fitting that the church should have four pillars […] the four Gospels.»[87] and then shortly thereafter made the first known quotation from a fourth gospel – the now-canonical version of the Gospel of John. The late 2nd-century Muratorian fragment also recognizes only the three synoptic gospels and John.

Bible scholar Bruce Metzger wrote regarding the formation of the New Testament canon:

Although the fringes of the emerging canon remained unsettled for generations, a high degree of unanimity concerning the greater part of the New Testament was attained among the very diverse and scattered congregations of believers not only throughout the Mediterranean world, but also over an area extending from Britain to Mesopotamia.[88]

Relation to the Thomasine milieu[edit]

The question also arises as to various sects’ usage of other works attributed to Thomas and their relation to this work.

The Book of Thomas the Contender, also from Nag Hammadi, is foremost among these, but the extensive Acts of Thomas provides the mythological connections. The short and comparatively straightforward Apocalypse of Thomas has no immediate connection with the synoptic gospels, while the canonical Jude – if the name can be taken to refer to Judas Thomas Didymus – certainly attests to early intra-Christian conflict.

The Infancy Gospel of Thomas, shorn of its mythological connections, is difficult to connect specifically to the Gospel of Thomas, but the Acts of Thomas contains the Hymn of the Pearl whose content is reflected in the Psalms of Thomas found in Manichaean literature. These psalms, which otherwise reveal Mandaean connections, also contain material overlapping with the Gospel of Thomas.[89]

[edit]

Considered by some as one of the earliest accounts of the teachings of Jesus, the Gospel of Thomas is regarded by some scholars as one of the most important texts in understanding early Christianity outside the New Testament.[90] In terms of faith, however, no major Christian group accepts this gospel as canonical or authoritative. It is an important work for scholars working on the Q document, which itself is thought to be a collection of sayings or teachings upon which the gospels of Matthew and Luke are partly based. Although no copy of Q has ever been discovered, the fact that Thomas is similarly a ‘sayings’ gospel is viewed by some scholars as an indication that the early Christians did write collections of the sayings of Jesus, bolstering the Q hypothesis.[91]

Modern scholars do not consider Thomas the Apostle the author of this document and the author remains unknown. J. Menard produced a summary of the academic consensus in the mid-1970s which stated that the gospel was probably a very late text written by a Gnostic author, thus having very little relevance to the study of the early development of Christianity. Scholarly views of Gnosticism and the Gospel of Thomas have since become more nuanced and diverse.[92] Paterson Brown, for example, has argued forcefully that the three Coptic Gospels of Thomas, Philip and Truth are demonstrably not Gnostic writings, since all three explicitly affirm the basic reality and sanctity of incarnate life, which Gnosticism by definition considers illusory and evil.[93]

In the 4th century Cyril of Jerusalem considered the author a disciple of Mani who was also called Thomas.[94] Cyril stated:

Mani had three disciples: Thomas, Baddas and Hermas. Let no one read the Gospel according to Thomas. For he is not one of the twelve apostles but one of the three wicked disciples of Mani.[95]

Many scholars consider the Gospel of Thomas to be a gnostic text, since it was found in a library among others, it contains Gnostic themes, and perhaps presupposes a Gnostic worldview.[96] Others reject this interpretation, because Thomas lacks the full-blown mythology of Gnosticism as described by Irenaeus of Lyons (c. 185), and because Gnostics frequently appropriated and used a large «range of scripture from Genesis to the Psalms to Homer, from the Synoptics to John to the letters of Paul.»[97] The mysticism of the Gospel of Thomas also lacks many themes found in second century Gnosticism.[98] According to David W. Kim, the association of the Thomasines and Gnosticism is anachronistic and the book seems to predate the Gnostic movements.[99]

The historical Jesus[edit]

Some modern scholars (most notably those belonging to the Jesus Seminar) believe that the Gospel of Thomas was written independently of the canonical gospels, and therefore is a useful guide to historical Jesus research.[90][100] Scholars may utilize one of several critical tools in biblical scholarship, the criterion of multiple attestation, to help build cases for historical reliability of the sayings of Jesus. By finding those sayings in the Gospel of Thomas that overlap with the Gospel of the Hebrews, Q, Mark, Matthew, Luke, John, and Paul, scholars feel such sayings represent «multiple attestations» and therefore are more likely to come from a historical Jesus than sayings that are only singly attested.[101]

Logion 114[edit]

Simon Peter said to them, «Mary should leave us, for females are not worthy of the life.» Jesus said, «Look, I am going to guide her in order to make her male, so that she too may become a living spirit resembling you males. For every female who makes herself male will enter the kingdom of heaven.»

— Logion 114

The final saying of the Gospel of Thomas is one of the most controversial and has been highly debated by academics.[102] It has been criticised for implying that women are spiritually inferior but some scholars argue that it is symbolic with ‘male’ representing the prelapsarian state.[102][103] Professor Jorunn Jacobsen Buckley argued that logion 114 represents a process with females becoming male before achieving the prelapsarian state, a reversal of the Genesis story in which women were made from men.[103]

Comparison of the major gospels[edit]

The material in the comparison chart is from Gospel Parallels by B. H. Throckmorton,[104] The Five Gospels by R. W. Funk,[105] The Gospel According to the Hebrews by E. B. Nicholson[106] and The Hebrew Gospel and the Development of the Synoptic Tradition by J. R. Edwards.[107]

| Concept | Matthew, Mark, Luke | John | Thomas | Nicholson/Edwards Hebrew Gospel |

|---|---|---|---|---|

| New Covenant | To love God with all one’s being and love one’s neighbor as oneself | Love is the New Commandment given by Jesus[108] | Secret knowledge, love one’s friends[109] | Love one another[quote 4] |

| Forgiveness | Very important – particularly in Matthew and Luke[110] | Assumed to be important[111] | Mention of being forgiven in relation to blasphemy against the Father and Son, but no forgiveness to those who blaspheme against the Holy Spirit[112] | Very important – forgiveness is a central theme and the Nicholson/Edwards Hebrew Gospel goes into the greatest detail[quote 5] |

| The Lord’s Prayer | Present in Matthew and Luke, but not Mark[113] | Not mentioned | Not mentioned | Important – mahar or ‘tomorrow‘[quote 6][quote 7] |

| Love and the poor | Very important – the rich young man is present in all three gospels[114] | Assumed to be important[115] | Important[quote 8] | Very important – the rich young man is present[quote 9] |

| Jesus starts his ministry | Jesus meets John the Baptist and is baptized in the 15th year of Tiberius Caesar[116] | Jesus meets John the Baptist, 46 years after Herod’s Temple is built (John 2:20)[117] | Only speaks of John the Baptist[quote 10] | Jesus meets John the Baptist and is baptized. This gospel goes into the greatest detail.[118] |

| Number of disciples | Twelve[119] | Twelve[120] | Not mentioned[121] | Twelve[quote 11] |

| Inner circle of disciples | Peter, Andrew, James and John[119] | Peter, Andrew, James and the Beloved Disciple[120] | Thomas,[121] James the Just[122] | Peter, Andrew, James, and John[118] |

| Other disciples | Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, Simon the Zealot, Judas Thaddaeus and Judas Iscariot[120] | Philip, Nathanael, Thomas, Judas (not Iscariot) and Judas Iscariot[120] | Peter,[121][123] Matthew,[121] Mariam,[123][124] and Salome[125] | Matthew, James the Just (brother of Jesus), Simon the Zealot, Thaddaeus, Judas Iscariot[126] |

| Possible authors | Unknown;[note 4] Mark the Evangelist and Luke the Evangelist | The Beloved Disciple[note 5] | Unknown | Matthew the Evangelist (or otherwise unknown)[quote 12] |

| Virgin birth account | Described in Matthew and Luke; Mark only makes reference to a «Mother»[127] | Not mentioned, although the «Word becomes flesh» in John 1:14 | N/A as this is a gospel of Jesus’ sayings | Not mentioned |

| Jesus’ baptism | Described[113] | Seen in flashback (John 1:32–34)[113] | N/A | Described great detail[quote 13] |

| Preaching style | Brief one-liners; parables[113] | Essay format, midrash[113] | Sayings, parables[quote 14] | Brief one-liners; parables[113] |

| Storytelling | Parables[128] | Figurative language and metaphor[129] | Hidden meanings in sayinga, parables[130] | Parables[131] |

| Jesus’ theology | 1st-century populist Judaism[note 6] | Critical of Jewish authorities[132] | Disputed, possibly proto-Gnostic | 1st-century Judaism[note 6] |

| Miracles | Many miracles | Seven Signs | N/A | Fewer miracles[133] |

| Duration of ministry | Not mentioned, possibly 3 years according to the Parable of the barren fig tree (Luke 13) | 3 years (four Passovers are mentioned)[134] | N/A | 1 year[note 7] |

| Location of ministry | Mainly Galilee | Mainly Judea, near Jerusalem | N/A | Mainly Galilee |

| Passover meal | Body and Blood = bread and wine | Interrupts meal for foot washing | N/A | Hebrew Passover is celebrated but details are N/A[135] |

| Burial shroud | A single piece of cloth | Multiple pieces of cloth[note 8] | N/A | Given to the High Priest[136] |

| Resurrection | Mary and the women are the first to learn that Jesus has arisen[137] | John adds detailed account of Mary’s experience of the Resurrection[138] | N/A | In the Gospel of the Hebrews is the unique account of Jesus appearing to his brother, James the Just.[139] |

See also[edit]

- British Library Or 4926

- Common Sayings Source

- Five Trees

- List of Gospels

- Thomasines

Notes[edit]

- ^ For photocopies of the manuscript see: «The Gospel of Thomas Resource Center « gospels.net». Archived from the original on 8 October 2010. Retrieved 4 February 2010.

- ^ e.g. Jn. 3:6, 6:52–6 – but pointedly contrasting these with 6:63.

- ^ For general discussion, see Meier (1991), pp. 137, 163–64 n. 133. See also Tuckett (1988), pp. 132–57, esp. p. 146.

- ^ Although several Fathers say Matthew wrote the Gospel of the Hebrews they are silent about Greek Matthew found in the Bible. Modern scholars are in agreement that Matthew did not write Greek Matthew, which is 300 lines longer than the Hebrew Gospel (See Edwards 2009)

- ^ Suggested by Irenaeus first

- ^ a b Similar to beliefs taught by Hillel the Elder. (e.g. «golden rule») Hillel

- ^ Events leading up to Passover

- ^ As was the Jewish practice at the time. (John 20:5–7)

Quotes[edit]

- ^ a b Bock 2006, pp. 61, 63: «Most date the gospel to the second century and place its origin in Syria […] Most scholars regard the book as an early second-century work.»(61); «However, for most scholars, the bulk of it is later reflecting a second-century work.»(63)

- ^ Van Voorst 2000, p. 189: «Most interpreters place its writing in the second century, understanding that many of its oral traditions are much older.»

- ^ Bock 2009, pp. 148–149: «for most scholars the Gospel of Thomas is seen as an early-second century text.»

- ^ Jerome. Commentary on Ephesians.

The Lord says to his disciples: ‘And never be you joyful, except when you behold one another with love.’

- ^ Jerome. Against Pelagius 3.2.

In the Gospel of the Hebrews, written in the Chaldee and Syriac language but in Hebrew script, and used by the Nazarenes to this day (I mean the Gospel of the Apostles, or, as it is generally maintained, the Gospel of Matthew, a copy of which is in the library at Caesarea), we find, «Behold the mother of the Lord and his brothers said to him, ‘John the Baptist baptizes for the forgiveness of sins. Let us go and be baptized by him.’ But Jesus said to them, ‘in what way have I sinned that I should go and be baptized by him? Unless perhaps, what I have just said is a sin of ignorance.'» And in the same volume, «‘If your brother sins against you in word, and makes amends, forgive him seven times a day.’ Simon, His disciple, said to Him, ‘Seven times in a day!’ The Lord answered and said to him, ‘I say to you, Seventy times seven.'»

- ^ Jerome. Commentary on Matthew 1.

In the so-called Gospel of the Hebrews, for ‘bread essential to existence,’ I found ‘mahar’, which means ‘of tomorrow’; so the sense is: our bread for tomorrow, that is, of the future, give us this day.

- ^ Jerome. On Psalm 135.

In Matthew’s Hebrew Gospel it states, ‘Give us this day our bread for tomorrow.’

- ^ Gospel of Thomas, Logion 54.

Jesus said ‘Blessed are the poor, for to you belongs the Kingdom of Heaven’

- ^ Origen. Commentary to Matthew 15:14.

The second rich youth said to him, ‘Rabbi, what good thing can I do and live?’ Jesus replied, ‘Fulfill the law and the prophets.’ ‘I have,’ was the response. Jesus said, ‘Go, sell all that you have and distribute to the poor; and come, follow me.’ The youth became uncomfortable, for it did not please him. And the Lord said, ‘How can you say, I have fulfilled the Law and the Prophets, when it is written in the Law: You shall love your neighbor as yourself and many of your brothers, sons of Abraham, are covered with filth, dying of hunger, and your house is full of many good things, none of which goes out to them?’ And he turned and said to Simon, his disciple, who was sitting by Him, ‘Simon, son of Jonah, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for the rich to enter the Kingdom of Heaven.’

- ^ Gospel of Thomas, Logion 46.

Jesus said, ‘From Adam to John the Baptist, among those born to women, no one is greater than John the Baptist that his eyes should not be averted. But I have said that whoever among you becomes a child will recognize the (Father’s) kingdom and will become greater than John.’

- ^ Epiphanius. Panarion 30:13.

There was a certain man named Jesus, about thirty years old, who chose us. Coming to Capernaum, He entered the house of Simon, who is called Peter, and said, ‘As I passed by the Sea of Galilee, I chose John and James, sons of Zebedee, and Simon, and Andrew, Thaddaeus, Simon the Zealot, Judas Iscariot; and you Matthew, sitting at the tax office, I called and you followed me. You therefore, I want to be the Twelve, to symbolize Israel.’

- ^ Epiphanius. Panarion 30:3.

They too accept Matthew’s gospel, and like the followers of Cerinthus and Merinthus, they use it alone. They call it the Gospel of the Hebrews, for in truth Matthew alone in the New Testament expounded and declared the Gospel in Hebrew using Hebrew script

- ^ Epiphanius. Panarion 30:13.

After the people were baptized, Jesus also came and was baptized by John. As Jesus came up from the water, Heaven was opened, and He saw the Holy Spirit descend in the form of a dove and enter into him. And a voice from Heaven said, ‘You are my beloved Son; with You I am well pleased’. And again, ‘Today I have begotten you’. Immediately a great light shone around the place; and John, seeing it, said to him, ‘Who are you, Lord?’ And again a voice from Heaven said, ‘This is my beloved Son, with whom I am well pleased.’ Then John, falling down before Him, said, ‘I beseech You, Lord, baptize me!’ But Jesus forbade him saying, ‘Let it be so as it is fitting that all things be fulfilled.’

- ^ Gospel of Thomas, Logion 107.

Jesus said, ‘The (Father’s) kingdom is like a shepherd who had a hundred sheep. One of them, the largest, went astray. He left the ninety-nine and looked for the one until he found it. After he had toiled, he said to the sheep, «I love you more than the ninety-nine.»‘

Citations[edit]

- ^ Foster (2008), p. 16.

- ^ a b Valantasis (1997), p. 12.

- ^ a b c Porter (2010), p. 9.

- ^ Schnelle (2007), p. 230.

- ^ McLean, Bradley H. (1994). «Chapter 13: On the Gospel of Thomas and Q». In Piper, Ronald A. (ed.). The Gospel behind the Gospels: Current Studies on Q. Brill. pp. 321–345. ISBN 978-90-04-09737-7.

- ^ Linssen (2020).

- ^ Guillaumont et al. (1959), pp. 59–62.

- ^ Ehrman (2003b), pp. 19–20.

- ^ Dunn & Rogerson (2003), p. 1574.

- ^ Brown (2019).

- ^ Patterson, Robinson & Bethge (1998).

- ^ DeConick (2006), p. 2.

- ^ Layton (1987), p. 361.

- ^ a b Ehrman (2003a), p. 59.

- ^ Davies (1983a), pp. 23–24.

- ^ DeConick (2006), p. 214.

- ^ McGrath (2006), p. 12.

- ^ Dunn & Rogerson (2003), p. 1573.

- ^ Carlson, Stephen C. (1 January 2014). «Origen’s Use of the Gospel of Thomas». Sacra Scriptura: How «Non-Canonical» Text Functioned in Early Judaism and Early Christianity.

- ^ Guillaumont et al. (1959).

- ^ Robinson (1988).

- ^ Labib (1956).

- ^ Grenfell & Hunt (1897).

- ^ Grant & Freedman (1960).

- ^ «P.Oxy.IV 0654».

- ^ «P.Oxy.IV 0655».

- ^ Meier (1991), p. 125.

- ^ Koester (1990), pp. 77ff.

- ^ Robinson (1988), p. 126.

- ^ a b Johnson (2010).

- ^ Cyril Catechesis 4.36

- ^ Cyril Catechesis 6.31

- ^ Koester (1990), p. 78.

- ^ Patterson, Robinson & Bethge (1998), p. 40.

- ^ Valantasis (1997), p. 20.

- ^ «Mark’s Use of the Gospel of Thomas».

- ^ a b c Theissen & Merz (1998), pp. 38–39.

- ^ a b c d Meyer (2001), p. 73.

- ^ Davies (1992).

- ^ Davies (n.d.).

- ^ a b c d Koester & Lambdin (1996), p. 125.

- ^ Riley (1995).

- ^ DeConick (2001).

- ^ a b Pagels (2004).

- ^ Bettencourt, Michael (30 October 2018). «The Gospel of Thomas According to Dr. Elaine Pagels | Revel News». Retrieved 13 July 2022.

- ^ Logia 24, 50, 61, 83

- ^ Townsend, Mark (2012). Jesus Through Pagan Eyes: Bridging Neopagan Perspectives with a Progressive Vision of Christ. Minnesota, U.S.: Flux. p. 54. ISBN 978-0738721910.

- ^ Jn. 20:26–29

- ^ Logia 29, 80, 87

- ^ Pagels (2004), pp. 66–73.

- ^ Skinner (2009), pp. 38, 227.

- ^ Galatians 2:1–14

- ^ Hogeterp (2006), p. 137.

- ^ Turner (n.d.).

- ^ Acts 15:1–35

- ^ Galatians 2:1–10

- ^ Patterson, Robinson & Bethge (1998), p. 42.

- ^ 1 Corinthians 2:9

- ^ Isaiah 64:4

- ^ Luke 12:49

- ^ Luke 12:51–52

- ^ Matthew 10:34–35

- ^ a b Snodgrass (1989).

- ^ Grant & Freedman (1960), pp. 136–137.

- ^ Strobel (2007), p. 36.

- ^ Luke 8:17

- ^ Mark 4:22

- ^ Luke 4:24

- ^ Mark 6:4

- ^ Luke 4:19

- ^ Acts 10:35

- ^ Porter (2010), p. 166.

- ^ Meier (1991), pp. 135–138.

- ^ Evans (2008), p. [page needed].

- ^ Perrin (2006).

- ^ Perrin (2002).

- ^ Williams (2009).

- ^ Shedinger (2003), p. 388.

- ^ Ehrman (1999), pp. 75–78.

- ^ Ehrman (2012), p. 219.

- ^ Pagels (1979), pp. 128–129.

- ^ Meier (1991), p. 110.

- ^ Meier (2016), p. [page needed].

- ^ Layton (1987), p. [page needed].

- ^ Evans (2008), p. [page needed].

- ^ Wright (1992), p. 443.

- ^ Irenaeus of Lyons. Against Heresies. 3.11.8.

- ^ Metzger (1997), p. 75.

- ^ Masing & Rätsep (1961).

- ^ a b Funk & Hoover (1993), p. 15.

- ^ Ehrman (2003b), pp. 57–58.

- ^ DeConick (2006), pp. 2–3.

- ^ Paterson Brown (n.d.).

- ^ Schneemelcher (2006), p. 111.

- ^ Layton (1989), p. 106.

- ^ Ehrman (2003b), pp. 59ff.

- ^ Davies (1983b), pp. 6–8.

- ^ Foster, Paul (26 February 2009). The Apocryphal Gospels: A Very Short Introduction. OUP Oxford. ISBN 978-0-19-923694-7.

- ^ Kim, David W. (1 July 2021). The Words of Jesus in the Gospel of Thomas: The Genesis of a Wisdom Tradition. Routledge. ISBN 978-1-000-37762-0.

- ^ Koester (1990), pp. 84–86.

- ^ Funk & Hoover (1993), pp. 16ff.

- ^ a b Marjanen, Antti (2000). «Women Disciples in the Gospel of Thomas». In Uro, Risto (ed.). Thomas at the Crossroads: Essays on the Gospel of Thomas. London: Bloomsbury Publishing. p. 95.

- ^ a b Buckley, Jorunn Jacobsen (1985). «An Interpretation of Logion 114 in «The Gospel of Thomas»«. Novum Testamentum. 27 (3).

- ^ Throckmorton (1979).

- ^ Funk & Hoover (1993).

- ^ Nicholson (1879).

- ^ Edwards (2009).

- ^ John 13:34

- ^ Logion 25

- ^ Matthew 18:21, Luke 17:4

- ^ John 20:23

- ^ Logion 44

- ^ a b c d e f Trite

- ^ Matthew 19:16, Mark 10:17 and Luke 8:18

- ^ John 12:8

- ^ Matthew 3:1, Mark 1:9, Mark 3:21, Luke 3:1

- ^ John 1:29

- ^ a b Epiphanius, Panarion 30:13

- ^ a b Matthew 10:1, Mark 6:8, Luke 9:3

- ^ a b c d John 13:23, John 19:26, John 20:2, John 21:7, John 21:20

- ^ a b c d Logion 13

- ^ Logion 12

- ^ a b Logion 114

- ^ Logion 21

- ^ Logion 61

- ^ Epiphanius, Panarion 30:13, Jerome, On Illustrious Men, 2

- ^ Matthew 1:16, 18–25, 2:11, 13:53–55, Mark 6:2–3, Luke 1:30–35, 2:4–21, 34

- ^ Mills, Bullard & McKnight (1990).

- ^ Van der Watt (2000).

- ^ Logion 109

- ^ Scott (1989).

- ^ John 7:45 and John 3:1

- ^ Jerome, Commentary on Matthew 2

- ^ John 2:13, 4:35, 5:1, 6:4, 19:14

- ^ Epiphanius, Panarion 30:22

- ^ Jerome, On Illustrious Men, 2

- ^ Matthew 28:1, Mark 16:1, Luke 24:1

- ^ John 20:11

- ^ Jerome, On Illustrious Men, 2

References[edit]

- Bock, Darrell (2006). The Missing Gospels. Nashville: Thomas Nelson. ISBN 9780785212942. OCLC 63178769.

- Bock, Darrell L. (2009). «Response to John Dominic Crossan». In Beilby, James K.; Eddy, Paul Rhodes (eds.). The Historical Jesus: Five Views. InterVarsity Press. ISBN 9780830838684. OCLC 421949536.

- Brown, Ian Phillip (2019). «Where Indeed Was the Gospel of Thomas Written? Thomas in Alexandria». Journal of Biblical Literature. 138 (2): 451–572. doi:10.15699/jbl.1382.2019.523931. S2CID 197843780.

- Davies, Stevan (1983a). The Gospel of Thomas and Christian Wisdom. Seabury Press. ISBN 9780816424566. OCLC 8827492.

- Davies, Stevan (1983b). «Thomas: The Fourth Synoptic Gospel». The Biblical Archaeologist. The American Schools of Oriental Research. 46 (1): 6–14. doi:10.2307/3209683. JSTOR 3209683. S2CID 171644324.

- Davies, Stevan (1992). «The Christology and Protology of the Gospel of Thomas». Journal of Biblical Literature. 111 (4): 663–682. doi:10.2307/3267438. JSTOR 3267438.

- Davies, Stevan (n.d.). «Correlation Analysis». users.misericordia.edu. Archived from the original on 5 March 2017. Retrieved 24 February 2016.

- DeConick, April D. (2001). Voices of the Mystics: Early Christian Discourse in the Gospels of John and Thomas and Other Ancient Christian Literature. Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series. United Kingdom: Sheffield Academic Press. ISBN 9781841271903. OCLC 46393476.

- DeConick, April D. (2006). The Original Gospel of Thomas in Translation. ISBN 9780567043825. OCLC 60837918.

- Dunn, James D. G.; Rogerson, John William (2003). Eerdmans Commentary on the Bible. ISBN 9780802837110. OCLC 53059839.

- Edwards, James R. (2009). The Hebrew Gospel and the Development of the Synoptic Tradition. Wm. B. Eerdmans Publishing Co. ISBN 9780802862341. OCLC 368048433.

- Ehrman, Bart D. (1999). Jesus: Apocalyptic prophet of the new millennium (rev. ed.). Oxford, UK; New York, NY: Oxford University Press. ISBN 9780195124736. OCLC 470376921.

- Ehrman, Bart (2003a). Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew. ISBN 9780195141832. OCLC 52335003.

- Ehrman, Bart (2003b). Lost Scriptures: Books that Did Not Make it into the New Testament. United States: Oxford University Press. ISBN 9780199727131. OCLC 57124978.

- Ehrman, Bart D. (2012). Did Jesus Exist?: The Historical Argument for Jesus of Nazareth. Harper Collins. ISBN 9780062089946. OCLC 808490374.

- Evans, Craig A. (2008). Fabricating Jesus: How Modern Scholars Distort the Gospels. InterVarsity Press. ISBN 978-0-8308-3355-9.

- Foster, Paul, ed. (2008). The Non-Canonical Gospels. United Kingdom: Bloomsbury Publishing. ISBN 9780567033017. OCLC 212847437.

- Funk, Robert Walter; Hoover, Roy W. (1993). The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus : New Translation and Commentary. Macmillan. ISBN 978-0-685-63458-5.

- Grant, Robert M.; Freedman, David Noel (1960). The Secret Sayings of Jesus. Garden City, NY: Doubleday & Company. OCLC 942353.

- Grenfell, Bernard P.; Hunt, Arthur S. (1897). Sayings of our Lord from an early Greek Papyrus. United Kingdom: Henry Frowde. OCLC 1084533283.

- Guillaumont, Antoine Jean Baptiste; Puech, Henri-Charles; Quispel, G.; Till, Walter Curt; ‘Abd al-Masi-h, Yassah, eds. (1959). Evangelium nach Thomas. Leiden: E. J. Brill. OCLC 1332210700. — Standard edition of the Coptic text.

- Hogeterp, Albert L. A. (2006). Paul and God’s Temple. Leuven, Netherlands; Dudley, MA: Peeters. ISBN 9789042917224. OCLC 62741567.

- Johnson, Stephen R. (2010). «Hippolytus’s Refutatio and the Gospel of Thomas». Journal of Early Christian Studies. The Johns Hopkins University Press. 18 (2): 305–326. doi:10.1353/earl.0.0326. S2CID 170403332.

- Koester, Helmut (1990). Ancient Christian Gospels. Harrisburg, PA: Trinity Press International. ISBN 9780334024590. OCLC 21333973.

- Koester, Helmut; Lambdin, Thomas O. (tr.) (1996). «The Gospel of Thomas». In Robinson, James MacConkey (ed.). The Nag Hammadi Library in English (Revised ed.). Leiden, New York, Cologne: E. J. Brill. ISBN 9789004088566. OCLC 36684919.

- Labib, Pahor (1956). Coptic Gnostic Papyri in the Coptic Museum at Old Cairo. Vol. I. Cairo Government Press. Plates 80, line 10–99, line 28.

- Layton, Bentley (1987). The Gnostic Scriptures: A New Translation with Annotations. Doubleday. ISBN 9780385478434. OCLC 32841875.

- Layton, Bentley (1989). Nag Hammadi Codex II. Vol. 2. E.J.Brill. ISBN 9789004090194. OCLC 18134527. — The critical edition of the seven texts of Codex II, including the Gospel of Thomas.

- Linssen, Martijn (18 January 2020). «The 72 logia of Thomas and their canonical cousins». Absolute Thomasine Priority. Part III. Retrieved 12 August 2020 – via academia.edu.

- Masing, Uku; Rätsep, Kaide (1961). «Barlaam and Joasaphat: Some problems connected with the story of «Barlaam & Joasaphat», the Acts of Thomas, the Psalms of Thomas, and the Gospel of Thomas«. Communio Viatorum. 4 (1): 29–36.

- McGrath, Alister E. McGrath (2006). Christian Theology. ISBN 9781405153607. OCLC 70882125.

- Meier, John P. (1991). A Marginal Jew: Rethinking the historical Jesus. New York: Doubleday.

- Meier, John P. (2016). A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. Vol. V: Probing the Authenticity of the Parables. Yale University Press. ISBN 978-0-300-21647-9.

- Metzger, Bruce M. (1997). The Canon of the New Testament: Its origin, development and significance (Reprint ed.). Clarendon Press. ISBN 9780198261803. OCLC 14188714.

- Meyer, Marvin (2001). «Albert Schweitzer and the Image of Jesus in the Gospel of Thomas». In Meyer, Marvin; Hughes, Charles (eds.). Jesus Then & Now: Images of Jesus in History and Christology. Harrisburg, PA: Trinity Press International. ISBN 9781563383441. OCLC 44932109.

- Mills, Watson E.; Bullard, Roger Aubrey; McKnight, Edgar V. (1990). Mercer Dictionary of the Bible. ISBN 9780865543737. OCLC 613917443.

- Nicholson, E. B. (1879). The Gospel According to the Hebrews. London: Paul.

- Pagels, Elaine (1979). The Gnostic Gospels. Vintage. ISBN 9780679724537. OCLC 915535931.

- Pagels, Elaine (2004). Beyond Belief: The Secret Gospel of Thomas. New York: Vintage. ISBN 9780375703164. OCLC 55076968.

- Patterson, Stephen J.; Robinson, James M.; Bethge, Hans-Gebhard (1998). The Fifth Gospel: The Gospel of Thomas Comes of Age. Harrisburg, PA: Trinity Press International. ISBN 9781563382499. OCLC 39747746.

- Paterson Brown, Thomas (n.d.). «Are the Coptic Gospels Gnostic?». Metalogos. Retrieved 25 January 2022 – via metalogos.org.

- Perrin, Nicholas (2002). Thomas and Tatian: The Relationship between the Gospel of Thomas and the Diatessaron. Academia Biblica. Vol. 5. Leiden: Brill Academic Publishers. ISBN 9789004127104. OCLC 50253053.

- Perrin, Nicholas (March 2006). «Thomas: The Fifth Gospel?». Journal of the Evangelical Theological Society (49): 66–80.

- Porter, J. R. (2010). The Lost Bible. New York: Metro Books. ISBN 9781435141698. OCLC 1288482369.

- Riley, Gregory J. (1995). Resurrection Reconsidered: Thomas and John in Conflict. Augsberg: Fortress Press. ISBN 9780800628468. OCLC 31374903.

- Robinson, James M., ed. (1988). The Nag Hammadi Library in English (Revised ed.). Leiden; San Francisco: E.J. Brill; Harper and Row. ISBN 9789004088566. OCLC 36684919.

- Schneemelcher, Wilhelm (2006). New Testament Apocrypha. Westminster John Knox Press. ISBN 9780664227210. OCLC 1105225814.

- Schnelle, Udo (2007). Einleitung in das Neue Testament. ISBN 9783825218300. OCLC 230126596.

- Scott, Bernard Brandon (1989). Hear Then the Parable. ISBN 9780800608972. OCLC 18415818.

- Shedinger, Robert F. (Summer 2003). «Thomas and Tatian: The Relationship between the Gospel of Thomas and the Diatessaron by Nicholas Perrin». Journal of Biblical Literature. 122 (22). doi:10.2307/3268457. JSTOR 3268457.

- Skinner, Christopher W. (2009). John and Thomas – Gospels in Conflict?: Johannine Characterization and the Thomas Question. Princeton Theological Monograph Series 115. Pickwick Publications. ISBN 9781606086148. OCLC 365050716.

- Snodgrass, Klyne R. (1989). «The Gospel of Thomas: A secondary Gospel». Second Century. 7 (1): 19–30.

- Strobel, Lee (2007). The Case for the Real Jesus. United States: Zondervan. ISBN 9780310242109. OCLC 122526600.

- Theissen, Gerd; Merz, Annette (1998). The Historical Jesus: A Comprehensive Guide. Minneapolis: Fortress Press. ISBN 9780800631239. OCLC 38590348.

- Throckmorton, B. H. (1979). Gospel Parallels: a synopsis of the first three Gospels with alternative readings from the manuscripts and noncanonical parallels. Nashville: T. Nelson, Inc. ISBN 0840751508. OCLC 4883096.

- Tuckett, Christopher M. (1988). «Thomas and the Synoptics». Novum Testamentum. 30 (30): 132–157. doi:10.1163/156853688X00217.

- Turner, John D. (tr.) (n.d.). «The Book of Thomas: NHC II,7, 138,4». The Gnostic Society Library. Retrieved 17 June 2021.

- Valantasis, Richard (1997). The Gospel of Thomas. London; New York: Routledge. ISBN 9780415116213. OCLC 36008405.

- Van der Watt, J. G. (2000). Family of the King: dynamics of metaphor in the Gospel according to John. Boston: Brill. ISBN 9789004116603. OCLC 43555226.

- Van Voorst, Robert (2000). Jesus Outside the New Testament: an introduction to the ancient evidence. Grand Rapids: Eerdmans. ISBN 9780802843685. OCLC 43286799.

- Williams, P. J. (2009). «Alleged Syriac Catchwords in the Gospel of Thomas». Vigiliae Christianae. BRILL. 63 (1): 71–82. doi:10.1163/157007208X312743.

- Wright, N. T. (1992). The New Testament and the People of God. Fortress Press. ISBN 9780800626815. OCLC 27044029.

Further reading[edit]

- Clontz, T. E.; Clontz, J. (2008). The Comprehensive New Testament. Cornerstone Publications. ISBN 9780977873715. OCLC 496721278.

- Farid, Mehrez; et al., eds. (1974). The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices: Codex II. E.J. Brill. OCLC 1244719490.

- Higgins, Angus John Brockhurst. «Non-Gnostic sayings in the Gospel of Thomas.» Novum Testamentum 4, no. 4 (1960): 292-306.

- Lambdin, Thomas O. (tr.) (n.d.). «The Gospel of Thomas». The Gnostic Society Library. Retrieved 2 June 2021.

- Meyer, Marvin (2004). The Gospel of Thomas: The Hidden Sayings of Jesus. HarperCollins. ISBN 9780060655815. OCLC 26132735.

- Patterson, Stephen (2013). The Gospel of Thomas and Christian origins: essays on the Fifth Gospel. Leiden: Brill. ISBN 9789004256217. OCLC 857769614.

- Perrin, Nicholas (2007). Thomas: The Other Gospel. Presbyterian Publishing Corporation. ISBN 9780664232115. OCLC 137305724.

- Plisch, Uwe-Karsten (2007). Das Thomasevangelium. Originaltext mit Kommentar. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. ISBN 9783438051288. OCLC 501056177.

- Robinson, James M.; et al. (1996). The Nag Hammadi Library in English (4th rev. ed.). Leiden; New York: E.J. Brill. ISBN 9789004088566. OCLC 36684919.

- Tigani, Francesco (2015). L’eresia della luce. Gnosi e materia spirituale nel Vangelo di Tommaso. Rome: Aracne. ISBN 9788854879119. OCLC 907298157.

External links[edit]

- Interactive Coptic-English Thomas translation. With hyperlinear translation of every single word linked to online KELLIA Coptic Dictionary, 2020. Contains verified representation of facsimile, including corrections to all previous translations such as those of Guillaumont, Quispel, Layton, Lambdin, and Patterson / Meyer / Robinson

- The Gospel of Thomas. Archived 2 October 2019 at the Wayback Machine With hyperlinear translation linked to Crum’s Coptic Dictionary and Plumley’s Coptic Grammar. Ecumenical Coptic Project online edition, 1998 ff.

- Ecumenical Coptic Project at Internet Archive.

- Gospel of Thomas Collection at The Gnosis Archive

- Gospel of Thomas at Early Christian Writings

- Gospel of Thomas Collection Commentary and Essays by Hugh McGregor Ross

- Michael Grondin’s Coptic–English Interlinear Translation of the Gospel of Thomas

- Why is the Gospel of Thomas not in the canon. Online essay by Simonas Kiela

- The Gospel of Thomas English translation of the text, by Wim van den Dungen

- Gospel of Thomas, bibliography

Resources[edit]

- Android App for The Gospel of Thomas on Google Playstore

Загрузка…

Евангелие от Фомы — кто написал и почему оно не в Библии?

Кто написал Евангелие от Фомы и должно ли оно быть в Библии? Если я правильно понимаю, то апостол Фома дошел до Индии, но кто написал это Евангелие?

Ответ:

Кто написал Евангелие от Фомы?

«Евангелие от Фомы» — это гностическое произведение, написанное значительно позже Нового Завета. В этом одна из причин, по которым это «Евангелие» не было включено в Библию. А еще, как вы уже должны были понять, оно во многом противоречит Новому Завету. (К примеру, «Евангелие от Фомы учит, что женщины не достойны вечной жизни и что источник духовности – экзотерическое знание, т.е. знание, доступное узкому кругу людей – прим. ред.)

Это подложное «Евангелие», конечно, не имеет никакого отношения к апостолу Фоме. Фома верно следовал учению своего Господа. Он по-видимому, благовествовал в Индии, где основал церковь и умер за веру.

Авторство и цитаты из Евангелия от Фомы

Действительно, существует традиция, согласно которой считается, что апостол Фома основал церковь в Индии примерно в 40-х годах нашей эры. И хотя я сначала был скептически настроен по этому вопросу, я прочитал достаточно свидетельств по этой теме. Я даже видел гробницу Фомы на юге Индии. Но вот приписывать «евангелие» апостолу Фоме — это совсем другое дело.

Евангелие от Фомы становится все более популярным в наши дни, особенно среди людей, которые хотят, чтобы мы не верили в достоверность Нового Завета — в то, чему учил Иисус Христос в ранние дни своего служения.

На самом деле эта книга, или коллекция предполагаемых высказываний Иисуса, не является «Евангелием» вообще, т. к. в ней полностью отсутствует описание страданий Христа. В этой книге нет акцента на самоотверженной любви, если не считать одного высказывания о несении креста.

Евангелие от Фомы, в отличии от других Евангелий, является просто списком высказывания Христа. Перед тем, как представлю вам некоторые отрывки из этой книги, позвольте мне высказать свои сомнения насчет того, что именно апостол Фома написал это произведение. Теология этой книги — гностическая, если она вообще реальна. Знания важнее морали, дух более реален и важен, чем дело. Сегодня гностицизм возвращается в движение Нью-Эйдж. Это была взывающая к человеческому эго философия-религия, не требующая реальной преданности.

Манускрипты, полностью или частично, были обнаружены во 2-3-х веках нашей эры. Так что возможная дата написания Евангелия от Фомы — 100-150 года нашей эры. Читателям Библии стоит напомнить, что уже во времена апостола Павла гностицизм был возрастающей угрозой зарождающейся церкви (для примера смотрите 1 послание Тимофею, где содержится множество предупреждений об учении гностиков). Обратите внимание, что греческое слово «гносис» означает «знание», как и в 1 послании Тимофею:

О Тимофей! Храни то, что было доверено тебе, избегая пустой и суетной болтовни и противных истине идей, которые связаны с так называемым «знанием», (1-е Тимофею 6:20)

Некоторые цитаты из книги

Пролог:

«Это тайные слова, которые сказал Иисус живой и которые записал Дидим Иуда Фома…»

Комментарий:

Предполагается, что эта книга является «секретным» источником знаний об Иисусе Христе. Фрагмент Евангелия от Фомы был обнаружен в конце 1800-х годов, и к 1945 году были обнаружены более-менее полные копии. Читая эти высказывания, вы якобы попадаете в элитный круг тех, кто знает, что на самом деле сказал Иисус. Это так называемые «тайные высказывания». Некоторые высказывания не поддаются никакому анализу. Что они означают? Каков был их оригинальный контекст. Давайте для примера рассмотрим два высказывания. И хотя будет предложено объяснение, никто не может сказать наверняка, что имел в виду автор, кем бы он ни был.

Высказывание 2. «…Но царствие внутри вас и вне вас».

Высказывание 7. «Иисус сказал: Блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком. И проклят тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком».

Из-за того, что мы не знаем, к чему относятся эти высказывания и каков их литературный и исторический контекст, их смысл остается загадкой. Являются ли эти высказывания подлинными? Некоторые из этих высказываний отражают евангельскую традицию.

Высказывание 1. «Иисус сказал: Пусть тот, кто ищет, не перестаёт искать до тех пор, пока не найдёт, и, когда он найдёт, он будет потрясён, и, если он потрясён, он будет удивлён, и он будет царствовать над всем».

Высказывание 52. «Иисус сказал: Невозможно человеку сесть на двух коней, натянуть два лука, и невозможно рабу служить двум господам…»

Высказывание 68. «…Покупатели и торговцы не войдут в места моего отца». Это высказывание появляется в конце притчи о званном ужине в версии Фомы (?). Начало истории не вызывает каких-то проблем, что не скажешь о ее финале.

Высказывание 104. «Иисусу показали золотой и сказали ему: Те, кто принадлежит Цезарю, требуют от нас подати. Он сказал им: Дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю, дайте Богу то, что принадлежит Богу, и то, что моё, дайте это мне!» И снова, нет никаких проблем в том, что разные слова Иисуса могли попасть в разные источники (Иоанна 21:25). Но кто их проверяет? Кто может подтвердить, что они являются оригинальными высказываниями?

Следующие три изречения отражают гностицизм ранних еретиков, а среднее высказывание даже кажется пантеистическим (Пантеизм — учение о том, что Бог есть всё). Крайне маловероятно, что Иисус стоит хотя бы за одним из них.

Высказывание 71. «Иисус сказал: Тот, кто знает всё, нуждаясь в самом себе, нуждается во всём».

Высказывание 81. «Иисус сказал: Я — свет, который на всех. Я — всё: всё вышло из меня и всё вернулось ко мне. Разруби дерево, я — там; подними камень, и ты найдёшь меня там.»

Высказывание 118. «Симон Пётр сказал им: Пусть Мария уйдёт от нас, ибо женщины недостойны жизни. Иисус сказал: Смотрите, я направлю её, дабы сделать её мужчиной, чтобы она также стала духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдёт в царствие небесное».

Ранняя церковь никогда не признавала авторитет этого «Евангелия». Впоследствии это так и осталось.

Нашли ошибку в статье? Выделите текст с ошибкой, а затем нажмите клавиши «ctrl» + «enter».

Больше статей по теме

Другие темы

Проверь свои знания онлайн!

Хотите проверить свои знания Библии — пройдите тесты на нашем сайте. Выбирайте интересующий тест из списка, отвечайте на 10 вопросов, и сразу получайте результаты!

Пройти тест

Политика конфиденциальности | Написать письмо

Христианский сайт «Хорошие новости»

Христианство

Книги и тексты / все

Евангелие от Фомы

Апокрифы Нового Завета

03.03.2010

В 1945 году в пустыне Наг — Хамади был обнаружен свиток, который называют тайными словами жившего Иисуса. Учёные всего мира считают, что этот свиток Евангелие от Фомы — это самая точная запись слов реально жившего Иисуса. Это тайные слова, которые сказал Иисус живой и которые записал Дидим Иуда Фома. И он сказал: Тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти. Ватикан отказывается признавать это Евангелие и приписал его к разряду ереси.

Для тех, кто интересуется личностью Иисуса из Назарета и историей христианства, Евангелие от Фомы — это важнейшее открытие среди когда-либо найденных рукописей. Не считая канонических писаний и отдельных изречений из различных текстов, Евангелие от Фомы представляет собой единственный исторически ценный источник по учению Иисуса. И хотя переводы его на европейские языки начали появляться с 50-х гг. XX в., оно по-прежнему является предметом тщательного изучения и споров среди ученых-библеистов. Евангелие от Фомы было написано примерно в то же время, что и канонические евангелия Нового Завета, но содержат изречения Иисуса, выражающие совсем другие взгляды на религию, природу человека и его спасение, ставя тем самым под сомнение точность и полноту версии Нового Завета.

Это тайные слова, которые сказал Иисус живой и которые записал Дидим Иуда Фома. И он сказал: Тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти.

1. Иисус сказал: Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет, и, когда он найдет, он будет потрясен, и, если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над всем.

2. Иисус сказал: Если те, которые ведут вас, говорят вам: Смотрите, царствие в небе! — тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно — в море, тогда рыбы опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас.

3. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы — дети Отца живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности и вы — бедность.

4. Иисус сказал: Старый человек в его дни не замедлит спросить малого ребенка семи дней о месте жизни, и он будет жить. Ибо много первых будут последними, и они станут одним. Ср. Мф. 18,3.

5 [5]. Иисус сказал: Познай то, что (или того, кто) перед лицом твоим, и то, что скрыто (или тот, кто скрыт) от тебя, — откроется тебе. Ибо нет ничего тайного, что не будет явным.

6. Ученики его спросили его; они сказали ему: Хочешь ли ты, чтобы мы постились, и как нам молиться, давать милостыню и воздерживаться в пище? Иисус сказал: Не лгите, и то, что вы ненавидите, не делайте этого. Ибо все открыто перед небом. Ибо нет ничего тайного, что не будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось бы нераскрытым.

7. Иисус сказал: Блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком. И проклят тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком.

8. И он сказал: Человек подобен мудрому рыбаку, который бросил свою сеть в море. Он вытащил ее из моря, полную малых рыб; среди них этот мудрый рыбак нашел большую (и) хорошую рыбу. Он выбросил всех малых рыб в море, он без труда выбрал большую рыбу. Тот, кто имеет уши слышать, да слышит!

9. Иисус сказал: Вот, сеятель вышел, он наполнил свою руку, он бросил (семена).

Но иные упали на дорогу, прилетели птицы, поклевали их.

Иные упали на камень, и не пустили корня в землю, и не послали колоса в небо.

И иные упали в терния, они заглушили семя, и червь съел их.

И иные упали на добрую землю и дали добрый плод в небо. Это принесло шестьдесят мер на одну и сто двадцать мер на одну.

10. Иисус сказал: Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает.

11. Иисус сказал: Это небо прейдет, и то, что над ним, прейдет, и те, которые мертвы, не живы, и те, которые живы, не умрут.

12. В (те) дни вы ели мертвое, вы делали его живым. Когда вы окажетесь в свете, что вы будете делать? В этот день вы — одно, вы стали двое. Когда же вы станете двое, что вы будете делать?

13. Ученики сказали Иисусу: Мы знаем, что ты уйдешь от нас. Кто тот, который будет большим над нами? Иисус сказал им: В том месте, куда вы пришли, вы пойдете к Иакову справедливому, из-за которого возникли небо и земля.

14. Иисус сказал ученикам своим: Уподобьте меня, скажите мне, на кого я похож. Симон Петр сказал ему: Ты похож на ангела справедливого. Матфей сказал ему: Ты похож на философа мудрого. Фома сказал ему: Господи, мои уста никак не примут сказать, на кого ты похож. Иисус сказал: Я не твой господин, ибо ты выпил, ты напился из источника кипящего, который я измерил.

И он взял его, отвел его (и) сказал ему три слова. Когда же Фома пришел к своим товарищам, они спросили его: Что сказал тебе Иисус? Фома сказал им: Если я скажу вам одно из слов, которые он сказал мне, вы возьмете камни, бросите (их) в меня, огонь выйдет из камней (и) сожжет вас.

15. Иисус сказал: Если вы поститесь, вы зародите в себе грех, и, если вы молитесь, вы будете осуждены, и, если вы подаете милостыню, вы причините зло вашему духу.

И если вы приходите в какую-то землю и идете в селения, если вас примут, ешьте то, что вам выставят.

Тех, которые среди них больны, лечите.

Ибо то, что войдет в ваши уста, не осквернит вас, но то, что выходит из ваших уст, это вас осквернит.

16. Иисус сказал: Когда вы увидите того, который не рожден женщиной, падите ниц (и) почитайте его; он — ваш Отец.

17. Иисус сказал: Может быть, люди думают, что я пришел бросить мир в мир, и они не знают, что я пришел бросить на землю разделения, огонь, меч, войну. Ибо пятеро будут в доме: трое будут против двоих и двое против троих. Отец против сына и сын против отца; и они будут стоять как единственные.

18. Иисус сказал: Я дам вам то, чего не видел глаз, и то, чего не слышало ухо, и то, чего не коснулась рука, и то, что не вошло в сердце человека.

19. Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, каким будет наш конец. Иисус сказал: Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале: и он познает конец, и он не вкусит смерти.

20. Иисус сказал: Блажен тот, кто был до того, как возник.

21. Если вы у меня ученики (и) если слушаете мои слова, эти камни будут служить вам.

22. Ибо есть у вас пять деревьев в раю, которые неподвижны и летом и зимой, и их листья не опадают. Тот, кто познает их, не вкусит смерти.

23. Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, чему подобно царствие небесное. Он сказал им: Оно подобно зерну горчичному, самому малому среди всех семян. Когда же оно падает на возделанную землю, оно дает большую ветвь (и) становится укрытием для птиц небесных.

24. Мария сказала Иисусу: На кого похожи твои ученики? Он сказал: Они похожи на детей малых, которые расположились на поле, им не принадлежащем. Когда придут хозяева поля, они скажут: Оставьте нам наше поле. Они обнажаются перед ними, чтобы оставить это им и дать им их поле.

25. Поэтому я говорю: Если хозяин дома знает, что приходит вор, он будет бодрствовать до тех пор, пока он не придет, и он не позволит ему проникнуть в его дом царствия его, чтобы унести его вещи. Вы же бодрствуйте перед миром, препояшьте ваши чресла с большой силой, чтобы разбойники не нашли пути пройти к вам. Ибо нужное, что вы ожидаете, будет найдено.

26. Да был бы среди вас знающий человек! Когда плод созрел, он пришел поспешно, — его серп в руке его, — (и) он убрал его. Тот, кто имеет уши слышать, да слышит!

27. Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он сказал ученикам своим: Эти младенцы, которые сосут молоко, подобны тем, которые входят в царствие. Они сказали ему: Что же, если мы — младенцы, мы войдем в царствие? Иисус сказал им: Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, — тогда вы войдете в [царствие].

28. Иисус сказал: Я выберу вас одного на тысячу и двоих на десять тысяч, и они будут стоять как одно.

29. Ученики его сказали: Покажи нам место, где ты, ибо нам необходимо найти его. Он сказал им: Тот, кто имеет уши, да слышит! Есть свет внутри человека света, и он освещает весь мир. Если он не освещает, то — тьма.

30. Иисус сказал: Люби брата твоего, как душу твою. Охраняй его как зеницу ока твоего.

31. Иисус сказал: Сучок в глазе брата твоего ты видишь, бревна же в твоем глазе ты не видишь. Когда ты вынешь бревно из твоего глаза, тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

32. Если вы не поститесь от мира, вы не найдете царствия. Если не делаете субботу субботой, вы не увидите Отца.

33. Иисус сказал: Я встал посреди мира, и я явился им во плоти. Я нашел всех их пьяными, я не нашел никого из них жаждущим, и душа моя опечалилась за детей человеческих. Ибо они слепы в сердце своем и они не видят, что они приходят в мир пустыми; они ищут снова уйти из мира пустыми. Но теперь они пьяны. Когда они отвергнут свое вино, тогда они покаются.

34. Иисус сказал: Если плоть произошла ради духа, это — чудо. Если же дух ради тела, это — чудо из чудес. Но я, я удивляюсь тому, как такое большое богатство заключено в такой бедности.

35. Иисус сказал: Там, где три бога, там боги. Там, где два или один, я с ним.

36. Иисус сказал: Нет пророка, принятого в своем селении. Не лечит врач тех, которые знают его.

37. Иисус сказал: Город, построенный на высокой горе, укрепленный, не может пасть, и он не может быть тайным.

38. Иисус сказал: То, что ты услышишь твоим ухом, возвещай это другому уху с ваших кровель.

Ибо никто не зажигает светильника (и) не ставит его под сосуд и никто не ставит его в тайное место, но ставит его на подставку для светильника, чтобы все, кто входит и выходит, видели его свет.

39. Иисус сказал: Если слепой ведет слепого, оба падают в яму.

40. Иисус сказал: Невозможно, чтобы кто-то вошел в дом сильного и взял его силой, если он не свяжет его руки. Тогда (лишь) он разграбит дом его.

41. Иисус сказал: Не заботьтесь с утра до вечера и с вечера до утра о том, что вы наденете на себя.

42. Ученики его сказали: В какой день ты явишься нам и в какой день мы увидим тебя? Иисус сказал: Когда вы обнажитесь и не застыдитесь и возьмете ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно малым детям, растопчете их, тогда [вы увидите] сына того, кто жив, и вы не будете бояться.

43. Иисус сказал: Много раз вы желали слышать эти слова, которые я вам говорю, и у вас нет другого, от кого (вы можете) слышать их. Наступят дни — вы будете искать меня, вы не найдете меня.

44. Иисус сказал: Фарисеи и книжники взяли ключи от знания. Они спрятали их и не вошли и не позволили тем, которые хотят войти. Вы же будьте мудры, как змии, и чисты, как голуби.

45. Иисус сказал: Виноградная лоза была посажена без Отца, и она не укрепилась. Ее выкорчуют, (и) она погибнет.

46 [41] . Иисус сказал: Тот, кто имеет в своей руке, — ему дадут; и тот, у кого нет, то малое, что имеет, — у него возьмут.

47 [42]. Иисус сказал: Будьте прохожими.

48. Ученики его сказали ему: Кто ты, который говоришь нам это? (Иисус сказал им): Из того, что я вам говорю, вы не узнаете, кто я? Но вы стали как иудеи, ибо они любят дерево (и) ненавидят его плод, они любят плод (и) ненавидят дерево.

49. Иисус сказал: Тот, кто высказал хулу на Отца, — ему простится, и тот, кто высказал хулу на Сына, — ему простится. Но тот, кто высказал хулу на Духа святого, — ему не простится ни на земле, ни на небе.

50. Иисус сказал: Не собирают винограда с терновника и не пожинают смокв с верблюжьих колючек. Они не дают плода. Добрый человек выносит доброе из своего сокровища. Злой человек выносит плохое из своего дурного сокровища, которое в его сердце, (и) он говорит плохое, ибо из избытка сердца он выносит плохое.

51. Иисус сказал: От Адама до Иоанна Крестителя из рожденных женами нет выше Иоанна Крестителя. <…> Но я сказал: Тот из вас, кто станет малым, познает царствие и будет выше Иоанна.

52. Иисус сказал: Невозможно человеку сесть на двух коней, натянуть два лука, и невозможно рабу служить двум господам: или он будет почитать одного и другому он будет грубить.

Ни один человек, который пьет старое вино, тотчас не стремится выпить вино молодое.

И не наливают молодое вино в старые мехи, дабы они не разорвались, и не наливают старое вино в новые мехи, дабы они не испортили его.