Как две упрямые женщины нашли первые советские алмазы

Первое коренное алмазное месторождение было открыто на территории Якутии 21 августа 1954 года ленинградскими геологами Ларисой Попугаевой и Натальей Сарсадских. Но сами женщины, вероятно, предпочли бы избежать рокового открытия, изменившего их жизнь.

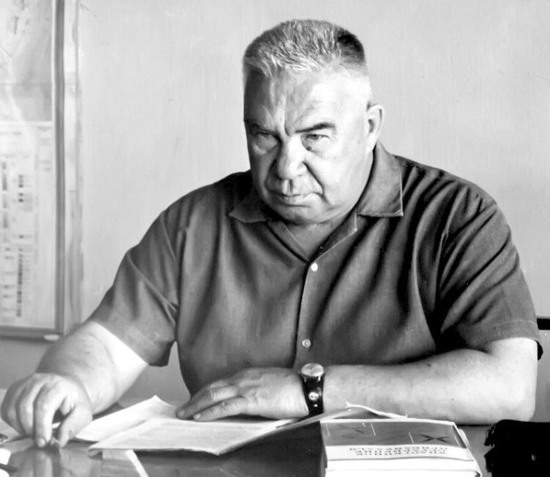

©RIA Novosti.Розов

В ходе Великой Отечественной войны СССР нуждался в технических алмазах, используемых во многих производственных станках, в том числе на оружейных предприятиях. За неимением собственных месторождений СССР был вынужден тратить баснословные и далеко не лишние деньги на закупку алмазов за рубежом. Если в годы войны не было ни сил, ни средств, то сразу после победы этим вопросом занялись многие специалисты, в том числе геологи, знания и умения которых в наибольшей степени могли повлиять на решение проблемы.

В 1946 году геолог Михаил Шестопалов написал письмо Иосифу Сталину, в котором говорилось о необходимости исправить ситуацию и начать поиски коренных месторождений алмазов на территории страны, в частности в Якутии. Ранее на Сибирской платформе уже работала Амакинская экспедиция (АмГРЭ) Союзного треста №2 Главуралсибгеологии, предположившая, что кимберлитовые трубки можно найти по алмазам, обнаруженным ими в притоках реки Нижняя Тунгуска.

Но на протяжении многих лет поиски их были безуспешны и слишком дорого обошлись государству

После долгих переговоров в 1950 году благодаря усилиям Шестопалова в Центральной экспедиции 3-го Главного геологического управления (ГГУ) была собрана партия №26 для составления шлиховой карты Сибирской платформы во главе с Натальей Сарсадских, которая полностью игнорировала теорию АмГРЭ и разрабатывала свою собственную методику поиска алмазных месторождений. Она считала, что пиропы (силикаты из группы гранатов) являются минералами-спутниками алмазов.

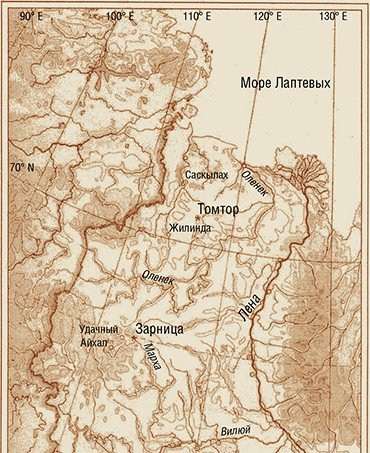

Первые два полевых сезона 1950–1951 годов геологи из группы Сарсадских искали подтверждение своих предположений, изучая речные осадки в бассейнах рек Нижняя Тунгуска и Вилюй. В 1952 году они прошли маршрут вдоль реки Мархе и отобрали пробы алмазного аллювия – несцементированного отложения постоянных речных потоков. Но ощутимых результатов эти поиски не дали.

Несмотря на то что, по словам Сарсадских, полевой сезон 1953 года был самым сложным, он же оказался судьбоносным благодаря приходу в партию Ларисы Попугаевой

Экспедиции предстоял долгий и сложный путь по бездорожью. На два месяца они отстранялись от реального мира и уходили в безызвестность: раций у них не было, вертолёты были только у военных. Сарсадских ко всему прочему отправлялась в поход в положении. Июль выдался засушливым, тайга полыхала, и геологи были вынуждены идти по речным косам, прижимаясь к руслам рек. В августе начались снегопады и по ночам бывали глубокие заморозки, что затрудняло работу на утро из-за слоя льда, покрывавшего всё вокруг.

Около ручья Алы-Юрях, поход до которого занял пять недель, отряд разделился: Сарсадских со своей группой пошла на юго-запад к реке Мархе, а Попугаева двинулась вниз по реке Далын вместе с Фёдором Беликовым, который был и коллектором, и грузчиком, и поваром, и телохранителем в этой экспедиции. За время экспедиции Лариса с помощником вдвоём промыли порядка трёх кубометров песка (около 300 десятилитровых вёдер) и обнаружили первые кроваво-красные пиропы и кристалл алмаза. Позднее, когда две группы встретились, Сарсадских обратила внимание, что не видела подобные минералы ранее ни в одной из изученных пород Сибирской платформы. Впоследствии оказалось, что именно такие гранаты находят в кимберлитовых трубках в Южной Африке.

Отряд объединился только в конце сентября на реке Мархе, откуда они должны были вернуться в конечную точку. Но из-за холодов геологи не могли двигаться по реке, рисковали застрять во льдах.

«Мороз, река замёрзла у берегов метров на 15. Брр! А впереди ещё 900 километров плыть. Продукты все кончились» , – пишет в своём дневнике Попугаева 20 сентября

Им посчастливилось наткнуться на посёлок Шелогонцы – действующую метеостанцию и базу геологической партии НИИГА. Там их отогрели, накормили и напоили чаем. По чужой рации они связались с Амакинской экспедицией, и после долгих ожиданий 8 октября 1953 года были эвакуированы в Нюрбу. А 12 октября Попугаева уже ходила по музею в Иркутске и записывала в своём дневнике фамилии художников, названия картин и своё мнение о них. О картине XIX века «Водопад Кивач» написала: «Неправдоподобно».

В 1954 году Попугаева установила, что найденный ею пироп является алмазоносным, и подтвердила догадки Сарсадских, которая в феврале этого же года описала теорию основной методики поиска кимберлитов по последовательному прослеживанию пиропов в отложениях рек и ручьёв, опровергнув домыслы геологов Амакинской экспедиции. По новому методу приближение кимберлитового тела можно отследить по увеличению крупности и количества пиропов, что на практике предстояло проверить Ларисе Попугаевой.

Из-за предстоящих родов Натальи Сарсадских в 1954 году полевые работы не планировались, но геолог поняла, что их партия находится на пороге большого открытия и останавливаться нельзя. Начальство, не верившее в положительный результат, отказало Сарсадских в финансировании, поэтому она вынуждена была самостоятельно искать материальную поддержку дальнейших исследований. На помощь пришёл начальник Тунгусско-Ленской экспедиции ВСЕГЕИ Иван Краснов, который предложил оплатить расходы, если одного из сотрудников партии №26 зачислят в его партию, которая работает в Якутии с АмГРЭ. Экспедиция с целью поиска кимберлитов в районе реки Далдын была организована. Оставалась единственная проблема: нужно было найти нового руководителя.

После долгих уговоров Попугаева согласилась отправиться в поход во благо Родины, оставив свои мечты об аспирантуре, в которую она так долго рвалась. Но главной причиной её сопротивления была беременость, от которой она отказалась, сделав аборт. Сарсадских узнает об этом поступке спустя несколько десятилетий

В начале июля группа отправилась на Далдын. Шлиховые поиски начали с устья Кен-Юряха, где геологами были найдены крупные пиропы в больших количествах, что, по теории Сарсадских, означало приближение к крупному месторождению. В результате шлиховой съёмки геологи установили, что пиропы выносятся правым притоком Кен-Юряха, и рассчитали, что источник находится на самой вершине. Но там Попугаева ничего не обнаружила и вынуждена была вернуться к самому началу, назад к Далдыну.

Попугаева и Беликов поднялись к реке Дьяха, где тоже хорошо прослеживался пироповый след. Попугаева пришла к выводу, что поиски нужно вести между рекой и ручьём. Чтобы не пропустить мелкие куски кимберлита, она брала лупу и, лёжа на земле, осматривала слой мха. Позже журналист и писатель Валерий Осипов назовёт такой метод животным. Сама Попугаева не забывала пошутить: «Начала я поиски кимберлитов методом пироповой съёмки, а закончила животным методом». Поиски дошли до водораздела ручьёв Дьяха и Загадочный, но из-за сильного дождя геологи вынуждены были остановиться. Сам Фёдор Беликов вспоминает, как он разводил костёр и ставил греться чайник, а Попугаева тем временем осматривала обломки пород, лежащие рядом с ними. Приподняв дёрн, она обнаружила голубоватую массу с огромным количеством пиропа и закричала: «Смотри, Федюня, голубая глина и вся в пиропах!» На тот момент Попугаева ещё сомневалась в своём открытии, она не верила, что находка является коренным месторождением алмазов.

Из воспоминаний знакомой и коллеги Попугаевой: «…не осталось у меня в памяти чувства триумфа у Ларисы, была у неё ещё неуверенность, ей очень важно было подтвердить алмаз на нашем рентгене»

Но исследование взятых проб подтвердило догадки Попугаевой: они нашли первое на территории СССР месторождение алмазов, названное начальником алмазной лаборатории Гневушевым «Зарницей», что означает мгновенную вспышку молнии на небосклоне.

Прежде чем вернуться, Попугаева и Беликов выкопали небольшие ямки по контуру «Зарницы», который оказался почти ровным кругом диаметром около 500 метров, нанесли трубку на карту и обозначили её на местности столбом, сделанным из лиственницы. Попугаева также оставила записку в консервной банке, где было написано, кем и когда найдено месторождение, в какую партию входили геологи, а также пожелание коллегам успеха в дальнейших исследованиях:

«Желаем успехов в дальнейшей работе по поискам интересных материалов к решению наших задач»

23 сентября 1954 года Попугаева отправила матери письмо, чтобы её ждали дома, в полной уверенности, что будет там через неделю. Но она ещё не знала о планируемом совещании в Нюрбе и дальнейших событиях.

Около ста человек съехались в посёлок и с 27 по 30 сентября 1954 года подводили итоги проделанных Попугаевой работ и намечали дальнейшие действия. Странным для юного геолога в процессе совещания показалось то, что её достижение Амакинская экспедиция приписывает себе, это прослеживалось в речах руководства партии.

Начальство Амакинской экспедиции приняло решение любыми способами присвоить открытие и заставить Попугаеву перевестись в их штат задним числом. Ей начали угрожать, обвинять в воровстве алмазов и разглашении секретов экспедиции. Геологи не могли смириться, что молодая девушка, всего четыре года назад окончившая институт, нашла алмазное месторождение за два месяца, когда у них на это ушло десять безуспешных лет.

Геолог Екатерина Елагина в книге «Алмазные экспедиции» вспоминает о травле Попугаевой: «Она отчётливо осознавала, что оказалась в западне, из которой не видела выхода»

Вместо благодарности за значительное открытие Попугаевой угрожали и издевались над ней. Она не поддавалась нападкам полтора месяца, но силы сопротивляться иссякли, и 15 ноября 1954 года Лариса подписала заявление о переходе на работу в Амакинскую экспедицию по собственному желанию, что означало передачу прав на открытие «Зарницы» им.

Но дома, в Ленинграде, Попугаеву тоже ждали враги и завистники – бывшие друзья, которые считали её предательницей. Коллеги из Центральной экспедиции выставили её стол в коридор и клеймили «выскочкой», демонстративно показывая обиду.

И двух подруг – Сарсадских и Попугаеву – «Зарница» разлучила навсегда. Наталья винила Ларису в предательстве, считая, что та осознанно подписала договор, чтобы лишить Центральную экспедицию и её саму славы открытия и присвоить разработанную методику поиска алмазов себе. Как Попугаева ни пыталась объяснить, что действовала под давлением, всё было напрасно.

«На Ларису обрушилась слава, а меня отовсюду вычеркнули и не вспоминали 36 лет» , – говорила Сарсадских в интервью

После возвращения Попугаева и Сарсадских вместе работали над отчётом о проделанной работе. Этот труд был последним связующим звеном между старыми подругами. В 1956 году, когда Лариса была в Нюрбе и описывала свою находку, Наталья запросила у неё карту для отчёта. Попугаева воспрянула духом и к карте прикрепила записку о возобновлении дружбы между ними. Сарсадских ответила коротко и сухо: «О дружбе это Вы напрасно пишете. Её не было и нет».

Попугаева работала на Амакинскую экспедицию ещё два года, после чего вернулась в Ленинград и устроилась заведующей лабораторией камнесодержащего сырья во ВНИИ «Ювелирпром», где трудилась до самой смерти. Большую часть жизни после открытия «Зарницы» она потратила на восстановление справедливости и возвращение звания первооткрывателей ленинградским учёным. Но все её попытки были бесполезны.

В 1957 году в газете «Правда» были опубликованы имена лауреатов почётной в СССР награды – Ленинской премии. Среди них было пять геологов из АмГРЭ, которые получили премию «За открытие промышленного месторождения алмазов». Попугаевой и Сарсадских в их числе не было – их вычеркнули из списка. Возмущённая произошедшим, Лариса написала большое письмо Никите Хрущёву с изложением истории поисков и открытия «Зарницы», подчёркивая заслуги работавших над этим геологов. Ответ она получила лишь спустя полгода. С отказом.

Женщины всё-таки получили свои награды с нейтральной формулировкой «За достигнутые успехи в культурном и хозяйственном строительстве»: Попугаевой был присвоен орден Ленина, а Сарсадских – орден Трудового Красного Знамени. Свою награду получил и Фёдор Беликов – двухмесячный оклад

Как первооткрыватель месторождения Наталья Сарсадских получила признание лишь спустя много лет. В этом ей помогла заведующая Музеем развития алмазодобывающей промышленности Якутии Татьяна Вечерина. После её ходатайства в министерство, Сарсадских получила долгожданный диплом. Посмертно ей также было присвоено звание первооткрывателя кимберлитовой трубки «Удачная».

Попугаева также получила престижные награды в области геологии в 1970 году: диплом и знак «Первооткрывателя месторождения». Одновременно она подвела итог своих работ – опубликовала большую диссертационную работу и удостоилась степени кандидата наук.

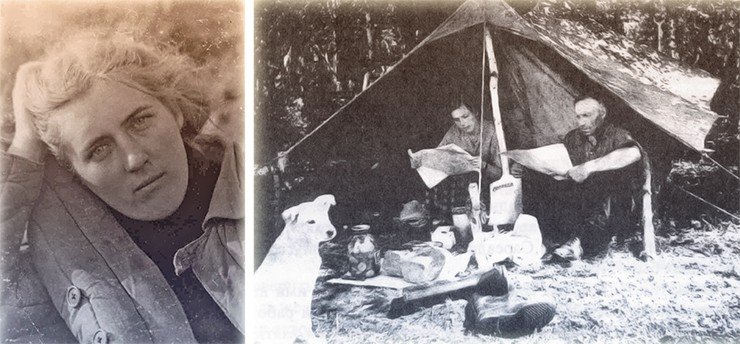

Справа: Якутия, 1985 г. Слева направо: В.Венделовский, Н.Попугаева, Ф.Беликов; слева: Съемка фильма «Якутские алмазы», режиссер В.Венделовский, 1985 г. Первооткрыватели якутских алмазов впервые встретились после открытий коренных алмазов. Слева направо: Е.Елагина, сотрудница съемочной группы, Н.Кинд, Н.Попугаева, Ф.Беликов, Г.Файнштейн © Книга В.И.Костицина «Лариса Попугаева – первооткрыватель алмазов в России»

В 1994 году, спустя 40 лет со дня открытия кимберлитовой трубки «Зарница», был восстановлен заявочный столб, к которому прибили щит с текстом записки, оставленной на этом месте Попугаевой.

Ещё 10 лет спустя на центральной площади города Удачный, основанного после нахождения месторождения «Удачная», пироповый путь к которому обозначила на карте Попугаева, воздвигли памятник геологам, принявшим непосредственное участие в экспедиции и причастным к нахождению первого алмазного месторождения на территории страны.

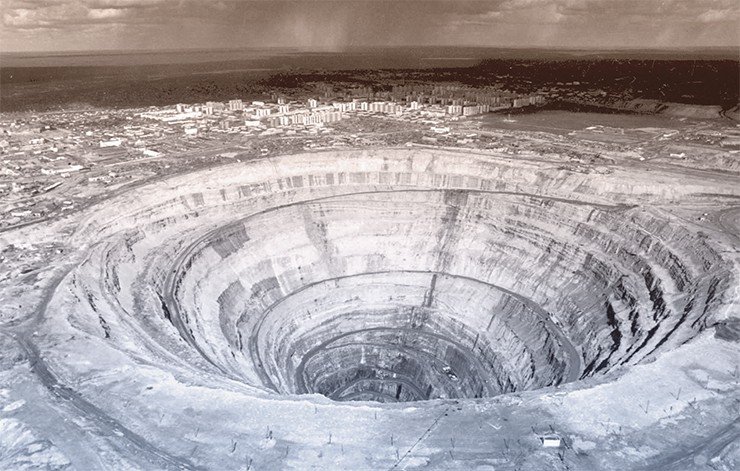

После успеха партии №26, словно произошла цепная реакция: геологи начали открывать в этой местности всё новые и новые богатые алмазами трубки, одна из которых – «Мир» – является самым большим месторождением на планете. Через несколько лет благодаря этим находкам СССР стал крупнейшей алмазодобывающей страной в мире.

Алмазы

Я помню эти пёстрые рассказы

О том, что только в Африке алмазы,

И, может быть, ещё в Венесуэле,

И надо плыть туда на каравелле.

К далёким землям с детства мы пристрастны.

Нам представлялось, что они прекрасны.

А наши земли? Слишком всё знакомо,

Что может быть особенного дома?

Якутия… Мерзлотные болота.

Посадки нету и для вертолёта.

Ведёт отряд студентка-ленинградка,

Ей губы обметала лихорадка.

Разведка длится три жестоких года.

И нет, и нет кристаллов углерода.

Но будем там искать мы, где искали,

А не в Бразилии, не в Трансваале.

И всё-таки у нас была открыта

Таинственная трубка кимберлита.

Средь хаоса таёжного распадка

Нашла алмаз девчонка-ленинградка.

Теперь ты знаешь, друг мой ясноглазый,

Где нам с тобой искать свои алмазы.

Евгений Долматовский. Журнал «Москва», апрель 1956 года

Автор текста: Екатерина Колчина

Открытие Зарницы – начало сибирских алмазов

Хотя первые алмазы были найдены в России еще полтора столетия назад, история промышленной алмазодобычи в нашей стране началась лишь в середине прошлого века с открытия богатейших коренных кимберлитовых месторождений в Якутии.

Первую кимберлитовую трубку в России в 1954 г. открыла геолог Лариса Попугаева. Ее название – «Зарница» – оказалось символичным: вслед за ней были найдены десятки кимберлитовых тел, среди которых оказалось много алмазоносных.

С историей открытия кимберлитовых трубок Якутии читателей знакомит геолог Эдуард Эрлих, один из открывателей редкометалльного месторождения Томтор, автор научно-популярных публикаций и книги по истории знаменитых месторождений. В конце 1950-х гг. он сам участвовал в поисково-оценочных работах на северо-западе Якутии, а его кандидатская диссертация была посвящена структурному контролю якутских кимберлитов

Надо отметить, что еще в 1929 г., крупнейший исследователь Арктики Н. Н. Урванцев привез образец породы мелилитового базальта, ассоциирующий с кимберлитами, позже описанный Г. Г. Моором. В 1937—1941 гг. Моор опубликовал серию статей с описаниями редких ультраосновных-щелочных пород севера Сибири. В них он впервые в российской печати употребил термин «кимберлит». Он же впервые сказал о том, что север Сибирской платформы перспективно алмазоносен. Именно Моор на Международном геологическом конгрессе в 1937 г. (Москва) впервые обратил внимание на сходство геологических ситуаций на Южно-Африканской и Сибирской платформах. В. С. Соболев использовал эти материалы также и в своих докладах на Госплане в 1941 г.*

* В совместной публикации В. С. Соболева и Г. Г. Моора (Моор Г. Г., Соболев В. С. К вопросу о сибирских кимберлитах // Минер. сб. Львов. геол. о-тва. Львов, 1957. № 11) утверждалось, что идею об алмазоносности севера Сибирской платформы выдвинул В. С. Соболев, но так как он не высказал ее в то время в открытой печати, она была использована в публикациях Г. Г. Мора в 1940–1941 гг.

Над геологами-алмазниками, работавшими в Сибири, долгое время тяготела модель ассоциации месторождений с магматическими формациями «уральского типа». Отчеты 1948—1952 гг. геологов Амакинской экспедиции, включая ведущего геолога-алмазника Г. Х. Файнштейна, основывались на идее ассоциации алмазов с минералами траппов. И самую большую находку на так называемой Соколиной косе на Вилюе связывали с ильменитом и пироксеном, т. е. типичными минералами трапповой ассоциации. Это влекло за собой признание основными поисковыми признаками присутствие в пробах таких минералов, как хромит и самородная платина.

Долгие споры вокруг разных моделей коренных месторождений алмазов самым решающим образом сказались на выборе методов поиска. Важнейшим шагом в создании методики поиска было осознание того, что возможными источниками алмазов должны быть кимберлитовые трубки. Это в свою очередь вело к признанию ведущим поисковым признаком присутствие в шлиховых пробах определенного комплекса минералов, в частности граната – пиропа. Пиропы, ассоциирующиеся с алмазоносными кимберлитами, составляют часть непрерывного ряда минералов: от железистых гранатов – альмандинов, связанных в основном с мета-морфическими породами, до собственно кимберлитовых магнезиальных гранатов – пиропов. Красная цепочка пироповых зерен в шлиховых пробах вела исследователей прямо к цели.

Открытие алмазных месторождений в Сибири стало возможным благодаря созданию так называемого пиропового метода поиска кимберлитов. Разработка этого метода для условий Сибири и применение его на практике – очевидная заслуга минералогов Центральной экспедиции ВСЕГЕИ во главе с Н. Н. Сарсадских. Она отстояла этот метод в многолетней борьбе со сторонниками ассоциации алмазов с минералами траппов. С тех пор как Амакинка официально признала этот метод, открытие трубок стало во многом делом техники, и их стали находить по десятку за полевой сезон.

ОТ РЕДАКЦИИ

«…В феврале 1941 г. по инициативе А. П. Бурова в отделе минеральных ресурсов Госплана СССР в Москве состоялось специальное совещание, обсуждавшее проблему поисков алмазов. Наряду со специалистами, непосредственно работавшими в учреждениях Комитета по делам геологии, в работе совещания принимал участие А. Е. Ферсман, горячо поддержавший высказанные идеи. Одним из основных пунктов постановления совещания было предложение проводить поисковые работы в северной части Сибирской платформы, и в частности в бассейне Вилюя» (Соболев В. С. Избранные труды. Петрология верхней мантии и происхождение алмазов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. С. 8).

«…Однако настоящий успех был достигнут тогда, когда обратились к старому классическому приему, распознав типичные спутники – кимберлитовые гранаты. И по гранатовой дорожке подошли (Н. Н. Сарсадских, Л. А. Попугаева) к первой якутской трубке, которой дали поэтическое название «Зарница». Как это часто бывает, после первой находки трубки открывались одна за другой. Н. В. Кинд уже осенью 1954 г. вплотную подошла к трубке Мир, первый образец с которой следующим летом был доставлен Ю. И. Хабардиным. В Далдынском районе В. Н. Щукиным была найдена трубка Удачная» (Соболев В. С., 1989. С. 9)

Говоря о сибирских алмазах, нельзя не рассказать о Ларисе Анатольевне Попугаевой – женщине-геологе, открывшей первую в России кимберлитовую трубку, названную «Зарницей». Окончив Ленинградский университет в 1950 г., она поступила на работу геологом в Центральную экспедицию ВСЕГЕИ. Для меня, как и для многих, она была только именем – Лариса Попугаева, женщина из легенды. Поэтому мне пришлось обратиться к воспоминаниям работавшей в НИИГА минералога-алмазника Инны Федоровны Гориной, хорошо знавшей ее в студенческие годы, и позднее – в решающем 1954 г., когда была открыта первая трубка.

Судьба всегда для разных ключевых моментов точно подбирает знаковые персонажи. Лариса Анатольевна тоже была, несомненно, знаковой фигурой. Красивая, обаятельная, похожая сразу на всех тогдашних кинозвезд и при ангельской внешности и хрупкости подчеркнуто грубоватая, с хрипотцой от курева голосом. Романтичная, целеустремленная, дотошно трудолюбивая и настойчивая. Училась лучше всех. Смешно звучит неоднократно повторенное Н. Н. Сарсадских обвинение в том, что она даже по компасу ходить не может. И еще к ее «знаковости» – отца Ларисы расстреляли в 1937 г.

Лариса Попугаева с лаборантом Федором Беликовым поехали в поле, где начали промывку шлихов на р. Далдын и ее притоках. Они следили за распределением минералов-спутников алмазов в пробах, взятых вдоль по течению ручьев, пока минералы не исчезли. Тогда они стали брать пробы на склоне и вышли на элювиальные, т. е. практически не смещенные выходы разложенных выветриванием кимберлитов. Это и была первая найденная в Сибири кимберлитовая трубка.

Говоря о том, что к моменту выезда отряда Попугаевой в поле поиск трубки стал чисто технической задачей, я ничуть не умаляю трудностей и значения находки первой кимберлитовой трубки. Просто район ее возможного расположения и метод поисков были уже определены. Оставалось то, что обычно представляется непосвященным людям так называемой романтикой работы геолога: маршрут по тайге, отбор проб, внимательный их просмотр и самое важное – принятие решения, когда выходить из русла ручья на склон. Это точно передал Федор Беликов: «Следующий день мы провели на этой сопке, а на другой вышли к небольшой низменности, поросшей невысокими и редкими лиственницами. К обеду прошел дождь. У нас был брезент, и мы залезли под него. Чтобы согреться, я решил разжечь костер и нагреть большой камень, чтобы он накалился и послужил нам печкой. Разжег костер, пригласил Нелю * погреться на камне под брезентом. Она села и вдруг как вскочит, схватившись за лупу: „Смотри, Федюня, голубая глина и вся в пиропах!“»

* По желанию отца, он сам и все близкие звали Ларису Нелей, так как имя Нинель справа налево читается как Ленин

Интересно отметить, что сама Попугаева сначала не посчитала найденный участок алмазным месторождением. В записке, оставленной на этом месте, она писала об «остатках очень богатого ильменито-пиропового и, возможно, алмазного месторождения». Уверенности, однако, в том, что среди минералов во взятых пробах присутствует алмаз, не было. И Лариса решила посетить ближайшую базу Яралинской экспедиции НИИГА, чтобы проверить это на рентгеновской установке.

ОТ РЕДАКЦИИ

«…В 1940 г. был представлен отчет по первой части разрабатываемой темы, охватывающей кроме всей территории Африки также месторождения районов территорий о. Борнео, Австралии и Северной Америки. Этот отчет хранился в фондах ВСЕГЕИ и был доступен всем геологам, занимающимся поисками месторождений алмазов, а частично даже использован в публикациях В. С. Трофимова. Сам отчет был почти полностью, с небольшими сокращениями, опубликован в виде отдельной монографии лишь в 1951 г., когда в Сибири уже было найдено большое количество алмазов в россыпных месторождениях бассейна Вилюя. А вместе с тем одним из основных выводов этого отчета было следующее заключение: „Наибольшее сходство с областью распространения кимберлитов Южной Африки имеет Сибирская платформа. Это сходство еще увеличивается в связи с открытием автором на полуострове Таймыр и Г. Г. Моором (при консультации автора) в районе р. Хатанги щелочных основных пород типа лимбургита, авгитита и альнеита, близких к мелилитовым базальтам Южной Африки, сопровождающим кимберлиты. Вопросам поисков кимберлитов и алмазов должна уделять серьезное внимание каждая экспедиция, работающая на севере Сибирской платформы. Особенно нужно обратить внимание на поиски алмазов в разрабатываемых россыпях благородных металлов в районе Норильска и на Вилюе“». (Соболев В. С. Избранные труды. Петрология верхней мантии и происхождение алмазов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. С. 7)

И. Ф. Горина вспоминает: «Так вот, в Яралинке мы с ней тепло встретились. Нас роднило все: и университет, и общая кафедра, и один главный учитель – Кухаренко, и общее алмазное дело, которому нас учил Александр Александрович. Вот только не оста¬лось у меня в памяти чувства триумфа у Ларисы, была у нее еще неуверенность, ей очень важно было подтвердить алмаз на нашем рентгене». Она дорого заплатила за этот визит…

Значение находки было исключительно велико – она привела к открытию всех коренных алмазных месторождений Сибири. Правильнее всего значение находки было оценено начальником алмазной лаборатории М. А. Гневушевым, который и предложил дать трубке вошедшее в историю название Зарница, по определению означающее «отдаленная мгновенная вспышка на небосклоне, отблеск молнии дальней грозы». Открытие этой первой трубки действительно, как зарница, озарило открытие богатых алмазами трубок Мир, Айхал, Удачная, Сытыканская и других, составивших славу алмазной промышленности России. Лишь последующим опробованием 1955—1958 и 1977—1982 гг. было установлено промышленное содержание алмазов в самой Зарнице, и в 1983 г. она была зачислена, наконец, в разряд месторождений. Зарница стала одной из многочисленных убого алмазоносных трубок, составивших резерв страны. Ее разработка началась только в 2000 г.

И еще одна группа действующих лиц в полной мере оценила значимость открытия – чиновники Амакинской экспедиции. Острым чутьем опытных администраторов-аппаратчиков они хорошо поняли значение грядущего события еще в момент, когда Попугаева с Беликовым брали пробы по никому дотоле не известному ручью, названному ими Шестопаловкой, по имени начальника Центральной экспедиции (сегодня это ручей Дьяха).

В 1986 г. по устным рассказам я описал, как руководство Амакинской экспедиции вымогало у нашедшей трубку Зарница Ларисы Попугаевой заявление о переходе в Амакинку, датированное маем того же года, то есть ДО находки. Тогда мне была неизвестна статья Р. Юзмухаметова «Кража века», опубликованная в 1992 г. в газете «Мирнинский рабочий». Впоследствии тот же автор опубликовал небольшую книгу «Звездный час и трагедия Ларисы Попугаевой», в которой документально описал эту чисто уголовную историю.

Нет, Попугаеву не сажали в лагерь, ей не грозил расстрел, как ее отцу в 1937-м. Времена были другие. Ее лишь шантажировали, вымогая написать заявление о переходе в Амакинскую экспедицию, чтобы присвоить ее открытие. Напоминая о репрессированном отце, ее пытались обвинить в незаконном вывозе алмазов. Терявшаяся в догадках руководительница Попугаевой Н. Н. Сарсадских позже писала: «Шло время, мне нужно было сдавать отчет по теме, и я стала писать в Нюрбу, в Москву, вплоть до ЦК КПСС, чтобы вернули сотрудника и полевые материалы». Надо ли говорить, что ответа не последовало. Пропал человек, исчезли материалы.

Нет никакого желания описывать детали всей этой изысканно продуманной бюрократической операции и моральные пытки, которым подверглась победительница. Вообще сегодня много говорят о лагерных репрессиях, но умалчивают об обстановке тех лет в «нормальных» учреждениях. Лариса держалась полтора месяца, но в конце концов подписала заявление о своем переходе в Амакинку, датированное началом полевого сезона. Дело было сделано, и ее выпустили в Ленинград, вернув собранные образцы.

Несколько лет спустя начальник Амакинской экспедиции М. Н. Бондаренко, по чьей инициативе творились все эти дела, постановлением Якутского обкома партии был снят с работы за многочисленные нарушения. История с Зарницей наложила неизгладимый отпечаток на всех участников. Руководство Амакинской экспедиции, закрепив за собой права на открытие алмазных месторождений в Сибири, больше не нуждалось в Л. А. Попугаевой – лишние свидетели всегда нежелательны, и она получала разрешение на переход обратно в Центральную экспедицию ВСЕГЕИ, где ей, «предательнице», не было места.

Конечно, можно сослаться на эксцессы, связанные с той или иной конкретной личностью. Сценарий событий не обязательно должен был повторяться при, скажем, других начальниках Амакинки. Бондаренко, будучи родственником министра геологии П. Я. Антропова, был уверен в его всегдашней поддержке и своей безнаказанности. По-видимому, он и по натуре был склонен к самоуправству – Юзмухаметов упоминает о «скандальных историях, связанных с его предыдущей работой в Варшаве и Москве».

Во ВСЕГЕИ Ларису больше не взяли. С момента ее возвращения драма приобрела оттенок личных столкновений, столь характерных для советских НИИ. Наталья Николаевна обвиняла Попугаеву в предательстве, считая, что переходом в Амакинку та сознательно хотела лишить Центральную экспедицию славы открытия. Напрасно Лариса пыталась объясниться, писала письма о том, что «ее заставили». Сарсадских стояла на своем, даже в 2003 г. заявляла: «Я бы не сдалась!» К сожалению, она продолжала считать, что предали и ее лично, и всю Центральную экспедицию. Сарсадских вспоминает, что когда Лариса обратилась с просьбой о приеме ее обратно на работу, Гончаров, начальник, вызвал Наталью Николаевну и сообщил об этом, на что она ответила: «Хотите устроить Попугаеву – пожалуйста. Но тогда я должна буду уволиться…» И он Попугаеву не взял.

Лариса перешла на работу в трест «Ювелирпром». И здесь эта творческая личность сделала много славных дел. Но с геологией было покончено. В конце концов, в 1970 г. (!) Попугаева защитила диссертацию по докладу о результатах работ по поискам кимберлитов на Сибирской платформе.

Пришло признание и к Наталье Николаевне Сарсадских. По ее собственным словам: «После выступлений журналистов в Ленинград приехала заведующая Музеем развития алмазодобывающей промышленности Якутии Татьяна Вечерина. Она беседовала со мной и после этого написала в министерство ходатайство о выдаче мне диплома первооткрывателя. И получила положительный ответ со словами: «Историю надо исправлять». Легкость, с которой министерство изменило свою позицию, скорее всего, объясняется тем, что министр-то был уже давно другой.

В 1994 г. на Зарнице по случаю 40-летнего юбилея восстановили заявочный столб и на прибитом к нему щите воспроизвели текст записки, оставленной Попугаевой и Беликовым 21 августа 1954 г.

А июле 2004 г., в ознаменование пятидесятилетия обнаружения Зарницы, на центральной площади г. Удачный был открыт памятник Ларисе Попугаевой. Открывали его президент Республики Саха (Якутия) Н. А. Штыров, дочь Попугаевой – Н. В. Попугаева и Н. Н. Сарсадских.

Статья написана по материалам, опубликованным в журнале «Звезда» (Эрлих Э. Н. Найти месторождение // Звезда. 2006. № 12. С. 69—88) и в книге: Эрлих Э. Н. «Месторождения и история». СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. 176 с.

О кимберлитовой трубке «Мир» — расположенном в Якутии одном из крупнейших в мире месторождении алмазов — слышали, наверное, все. Но мало кто знает о том, что решающую роль в его открытии сыграли женщины. Почти неизвестные подробности одного из самых потрясающих геологических открытий прошлого века — в материале портала DV.land.

Стратегические алмазы

Алмаз — это не только сырье для ювелирных украшений. Самый твердый на планете минерал, активно используется в промышленности. Уже в начале ХХ века с его помощью изготавливали сверла, резцы и другие инструменты, требующие наиболее прочной режущей кромки.

Самый первый русский алмаз нашел 4 июля 1829 года 14-летний крепостной мальчик Павел Попов, промывавший золотой песок на берегах уральской реки Койвы. За кристалл в полкарата (0,1 грамма) крепостной мальчик получил «вольную». Но за следующие сто лет в горах Урала удалось найти всего 220 камней, лишь один из них достигал трех карат. Зато была острейшая нужда российской промышленности в технических алмазах: для абразивного и режущего инструментов, для буровых коронок и т. п.

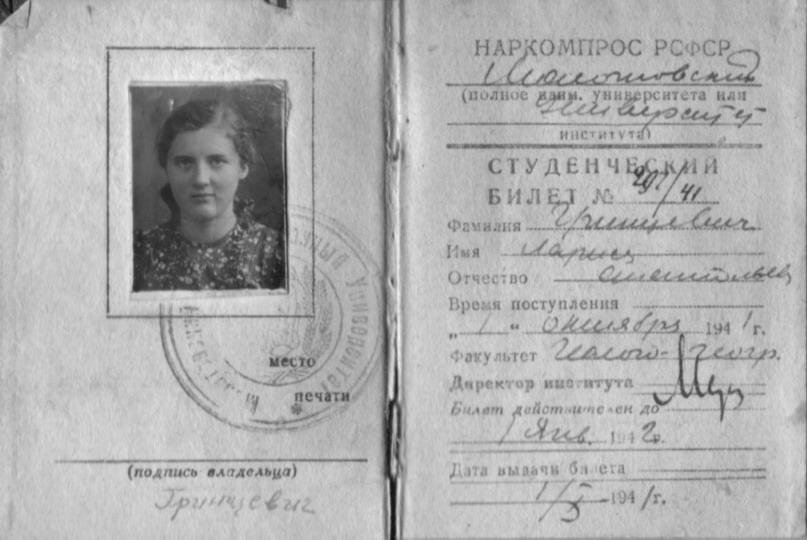

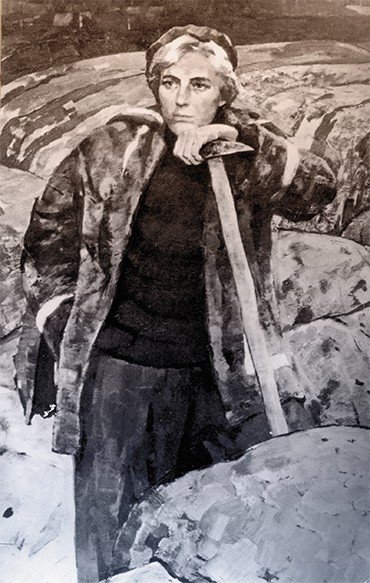

Лариса Гринцевич-Попугаева и Наталия Сарсадских в экспедиции

© Пресс-служба компании «АЛРОСА»

В 30-е годы XX столетия государству приходилось ежегодно тратить миллионы рублей, покупая алмазы за границей. А покупка больших партий алмазов была настоящей спецоперацией — СССР использовал для этих целей подставную фирму в Португалии. Но в 1939 году, с началом Второй мировой войны, английская разведка перекрыла и эту лазейку.

Следующие пятнадцать лет алмазы искали сотни советских геологов. Работали не только на Урале — искали в Енисейской тайге, Казахстане, на Кольском полуострове.

«Мы с Ларисой устроили дикую пляску…»

В судьбе будущей первооткрывательницы крупнейшего месторождения алмазов в России отразилась вся страшная половина XX века: отца расстреляли в 1937 году, экзамены на геологический факультет Ленинградского университета пришлись на роковые дни июня 1941 года. Но дальше 17-летней вчерашней школьнице Ларисе Гринцевич повезло — ей посчастливилось не попасть в блокаду, эвакуироваться к Уралу и продолжить учебу на геолога в Пермском университете.

Лагерь геологов в зимней тайге, 1956 год

© Пресс-служба компании «АЛРОСА»

Голубоглазая блондинка оказалась прекрасным геологом. В 1950 году она работает в Тунгусско-Ленской экспедиции, которая ищет алмазы в глухой тайге, где смыкаются границы Якутии, Иркутской области и Красноярского края.

Первый алмаз в Якутии к тому времени геологи уже нашли — это случилось 7 августа 1949 года в Сунтарском районе на юго-западе республики. Но это была именно «алмазная россыпь», небольшое количество минералов. Промышленности же требовалось, как говорили геологи, «коренное месторождение», или «кимберлитовая трубка», — так в честь южноафриканского города Кимберли с XIX века называют большие скопления алмазов в земной коре. «Трубки» образуются на месте взрывного извержения вулкана, имеют цилиндрическую форму и уходят вглубь земли на тысячу метров и более.

В 1950 году именно в Ленинграде ученые-геологи начали систематическое изучение минерального состава песков Якутии, чтобы выявить в них минералы-спутники алмаза. Карта скопления таких минералов позволяет с гораздо большей определенностью установить, где находятся алмазные месторождения.

У истоков методики подобного поиска алмазов тоже стояла женщина — Наталия Николаевна Сарсадских, тоже выпускница геологического факультета Ленинградского университета. В годы войны она искала алмазы на Урале и занималась разработкой методики поиска алмазов по так называемым минералам-спутникам. В земной коре алмазным месторождениям всегда сопутствуют пиропы — цветные и яркие минералы из группы гранатов. В отличие от алмазов, их куда проще найти.

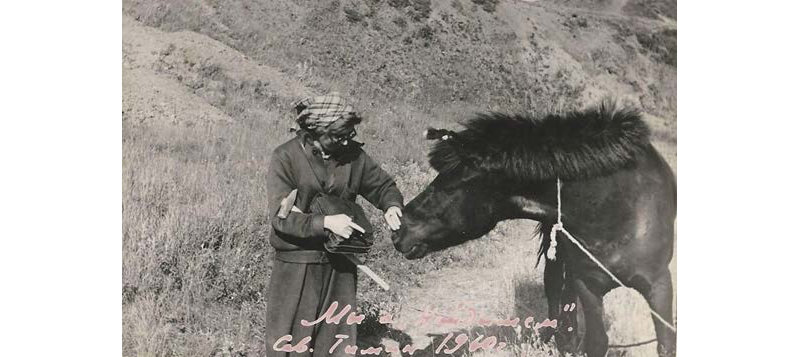

Летом 1953 года метод «пироповой съемки» Лариса Гринцевич и Наталия Сарсадских опробовали на берегах якутской реки Вилюй. Самолет доставил их экспедицию в село Оленек — свыше тысячи километров по прямой на северо-запад от Якутска. Здесь «алмазницы», как коллеги в шутку называли женщин-геологов, разделились: чтобы охватить как можно большую площадь, решено было вести поиски двумя отрядами по три человека.

Поисковые отряды возглавляли именно женщины, которым без всякой техники предстояло пройти по тайге и тундре многие сотни километров. Грузы везли на оленях, приходилось буквально продираться через лесные завалы, болота и нередкие в этих краях «курумы» — огромные поля из каменных глыб.

Сохранились отрывки из походного дневника Ларисы Анатольевны Гринцевич.

14.09.1953 г. Сижу в палатке. Сапоги рваные, в лохмотьях. За палаткой снег по колено, издали мягкий и пушистый, а вообще брр… Холодно. Сегодня еще 20—25 км по колено в снегу, но самое ужасное — нет еды, остались какие-то крохи. Уже 3-й день сидим без сухарей. Муку используем как заварку для супа…

«14.09.1953 г. Стали переезжать на другой берег. Мужчины возили, а я занялась обедом. Варили гуся. Ох, и жирный, и собак накормила хорошо, рада… Сыпет снег. Как-то там наши?.. Для своей семьи, для доченьки и любимых, мучаюсь и мерзну я в этих немых и заснеженных таежных дебрях. Хочется, чтобы и работа удалась хорошо. Ведь интересно так решить заданную государством задачу. Как дома с деньгами? Господи, 1000 вопросов без конца тревожит душу. Сижу в палатке. Сапоги рваные, в лохмотьях. За палаткой снег по колено, издали мягкий и пушистый, а вообще брр… Холодно. Сегодня еще 20—25 км по колено в снегу, но самое ужасное — нет еды, остались какие-то крохи. Уже 3-й день сидим без сухарей. Муку используем как заварку для супа…»

Геологические отряды Ларисы и Наталии встретились на западе Якутии в поселке Шлогонцы, где располагалась полевая база Научно-исследовательского института геологии Арктики. Здесь на рентгеновской установке, просвечивая найденные Ларисой Гринцевич красно-лиловые камешки пиропов, обнаружили крохотный, почти микроскопический алмаз. Как вспоминала тот миг Наталия Сарсадских: «Мы с Ларисой устроили дикую пляску в огромном бараке, где мы жили. Одна из наших побед свершилась!»

Так стало понятно, что «коренные месторождения», они же «кимберлитовые трубки», в Якутии есть, хотя до настоящего открытия оставалось еще почти два года…

Полный текст репортажа читайте на портале DV.land

Начало разработки кимберлитовой трубки «Мир», 1957 год

© Пресс-служба компании «АЛРОСА»

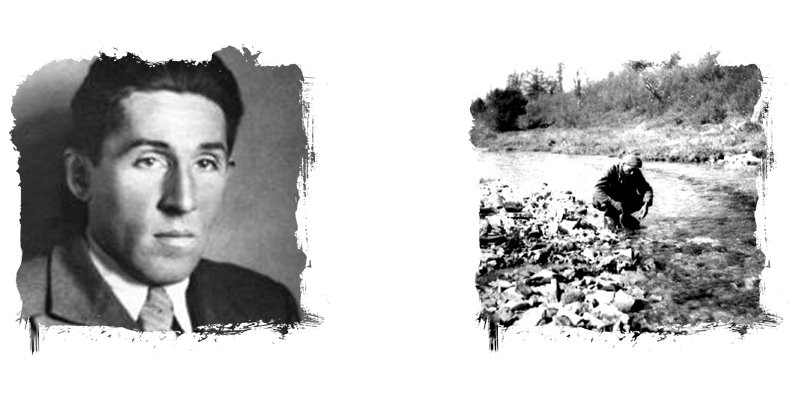

Все знают, что в Сибири есть алмазы, но мало кто имеет представление о тех людях, которые их нашли. А между тем именно иркутяне сделали это экономически важное открытие. Об «отце сибирских алмазов», первом декане геологического факультета ИГУ рассказывает доктор геолого-минералогических наук, профессор Алексей Тихонович Корольков, приглашенный лектор проекта «Прогулки по старому Иркутску».

Сбежал из биологов в геологи

Михаил Одинцов, главным делом жизни которого стали прогноз и поиски алмазов в Сибири, ни сном ни духом не ведал, что свяжет жизнь с геологией. Мальчик из интеллигентной преподавательской семьи, где всегда много читали и умели дискутировать, собирался пойти в науку – но в биологию.

О семье Одинцова следует сказать отдельно. Ещё бабушка по материнской линии Анна Николаевна Турицына, родившая восьмерых детей, поставила семье условие: она будет заниматься домашним хозяйством, но только имея возможность постоянно читать книги. Мать Михаила Мария Константиновна окончила Бестужевские курсы и участвовала в революционном движении, была очень умной и спокойной женщиной, привившей сыну тягу к книгам и науке. Миша в юном возрасте полюбил поэзию и сам пописывал стихи.

Впрочем, на стихи скоро не осталось времени. Молодой Одинцов решил стать биологом и поступил на естественный факультет педагогического института. Но в 1930 году он попал на геологическую практику в тайгу — и решил резко поменять специальность. Отец хватался за голову, а мать преспокойно написала заявление о переводе Михаила на геолого-почвенно-географический факультет ИГУ.

С этого времени каждый полевой сезон Михаил проводил в тайге. В то время геологов не хватало, а он на самых ранних этапах проявил себя активным и знающим, инициативным молодым человеком. Первые годы Одинцов работал в междуречье Ангары и Илима. Он также занимался поисками и разведкой каолинов, слюды, корундов, графита, меди, разработкой вопросов стратиграфии и палеогеографии нижнепалеозойских отложений иркутского амфитеатра. Создавал первые геологические карты. Когда началась Великая Отечественная война, принял решение отправиться на фронт, но был оставлен как крупный, нужный специалист и направлен в Мамско-Чуйский район, где в очень тяжёлых условиях руководил работами по разведке и поискам слюды – стратегического сырья в военные годы. В короткие сроки нужно было добыть как можно больше слюды, с чем Одинцов успешно справился. По воспоминаниям его товарищей, именно в это время у него появилась первая седина.

Копать как можно больше

В 1939 году Михаил Одинцов стал кандидатом наук, наработав 18 полноценных полевых сезонов. В этом же году по заданию Геологического управления он оценивал перспективы добычи нефти и именно тогда, работая в бассейне реки Нижняя Тунгуска, Михаил Михайлович заметил интересные, многообещающие магматические породы – они сулили возможность открытия алмазного месторождения. В этом же году геолог написал заявление в Управление, в котором говорил о необходимости начать поиски алмазов.

Однако Одинцов не просто написал заявление, а стал активно продвигать свою идею. И в 1944 году в Иркутск пришло распоряжение, в котором предлагалась написать проект о поиске алмазов в Иркутске. Это было, конечно, поручено Одинцову. В 1947 году была организована первая алмазная экспедиция в Сибири, которую он и возглавил. Ему тогда исполнилось 36 лет.

Геолог повел экспедицию к бассейну Нижней Тунгуски, туда, где он нашел интересные геологические породы. Задачей экспедиции стала разведка алмазных месторождений, а это было очень непросто: бездорожье, отсутствие нормального питания. К тому же на тот момент очень не хватало опытных геологов. В 1946 году университет закончили только 8 девушек, а пришедшие после войны молодые люди, прежде получившие образование геолога, не имели достаточного опыта.

Как искать алмазы, тогда не знали. Было известно, что месторождения алмазов могут быть связаны с галечниками, находящимися в глине. Поэтому перед отрядом была поставлена задача прорыть как можно больше галечников, собрать концентрат и посмотреть на рентгеновской установке. Ведь известно, что алмаз похож на стекло, кварц, но светится под рентгеновскими лучами только он. Итак, в 1947 году были отобраны пробы, однако завезти рентгеновскую установку в бассейн реки и установить её в полевых условиях на тот момент не удалось.

Первый сибирский

На следующий год экспедиция снова отправилась на прежнее место. Правда, в этом же году Одинцов решил развернуть параллельно с этими поисками и поиски в бассейне реки Вилюй. Он запросил финансирование в центре, но ему отказали.

Тогда Михаил Михайлович решил сэкономить средства и на деньги, выделенные для работы на Нижней Тунгуске, всё же организовать ещё один отряд во главе с Григорием Хаимовичем Фанштейном. История знакомства Одинцова с Фанштейном началась в здании, расположенном на Карла Маркса, где сейчас магазин «Алмаз». Там когда-то работало Геологическое управление, куда стекалась вся информация по поиску алмазов.

Сначала здание было двухэтажным, а в годы войны было надстроено два этажа, служивших общежитием для геологов, где и проживал в те годы молодой геолог Фанштейн. В общежитие как-то зашёл Одинцов, чтобы сагитировать геологов поехать с ним на Тунгуску. Именно тогда и состоялась знаменательная встреча Одинцова и Фанштейна, которая, вероятно, определила дальнейший путь последнего. Кстати, именно он присвоил Одинцову звание «отца сибирских алмазов».

Социалистическое поисковое обязательство относительно экспедиции на Вилюй было принято на общем собрании, но сам Фанштейн в это время находился в командировке. О предстоящей поисковой работе он узнал во время майских праздников, на которые пришлась и Пасха. После майской демонстрации все геологи, в том числе и Фанштейн, зашли к Одинцову домой, на Марата, 29, где Михаил Михайлович жил с 1939 года. Там Одинцов вручил Фанштейну яйцо с изображённым на нём контуром сибирской платформы и надписью «На Вилюй» и сообщил о принятии обязательства: за счёт сэкономленных средств отправиться на Вилюй в 1948 году.

Однако отряду под руководством Фанштейна тогда удалось только наметить поиски в бассейне реки, но алмазов они не нашли.

Снова за алмазами

В 1948 году поиски в бассейне Нижней Тунгуски возобновились. К счастью, туда все же удалось доставить рентгеновскую лабораторию и молодого физика-рентгенолога Алексея Дорофеева, которого Одинцов забрал в экспедицию буквально сразу после экзаменов. Именно Алексей Дорофеев и обнаружил в одной из проб алмаз размером со спичечную головку. Это стало большим воодушевлением для всех.

Тут же была отправлена радиограмма в Иркутск, а потом, уже после подтверждения, алмаз отвезли в Москву и выделили дополнительные деньги на экспедицию.

А вот спустя год уже отряд Фанштейна в бассейне реки Вилюй обнаружил крупное рассыпное месторождение алмазов. Успешная работа геологов привела через несколько лет к открытию века — Якутской алмазоносной провинции.

Трудно сказать, когда были бы открыты алмазы в Сибири, если бы не инициатива, энергия и знания Михаила Одинцова. В этом же году, когда был найден первый сибирский алмаз, образовался геологический факультет ИГУ, первым деканом которого стал Михаил Михайлович Одинцов.

В качестве декана Одинцов проработал до 1954 года, а потом был приглашён на должность директора Геологического института Восточно-Сибирского филиала Академии наук. Позднее, по предложению Михаила Михайловича, этот институт преобразовался в Институт земной коры. На сегодняшний день его директором является член-корреспондент РАН, профессор РАН Дмитрий Петрович Гладкочуб, который вновь организовал поиски алмазов в Иркутской области в наше время. Сегодня в Чунском районе работает экспедиция, которая ищет алмазы.

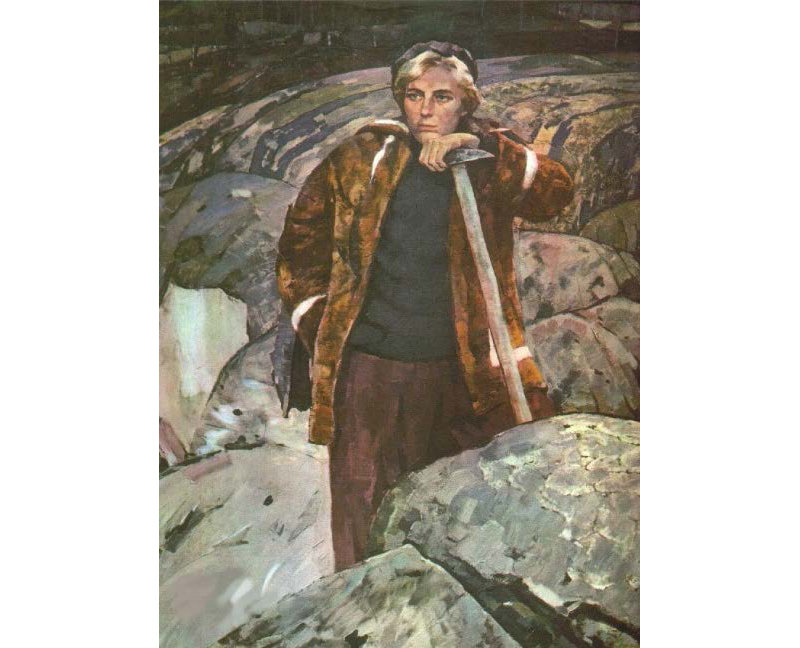

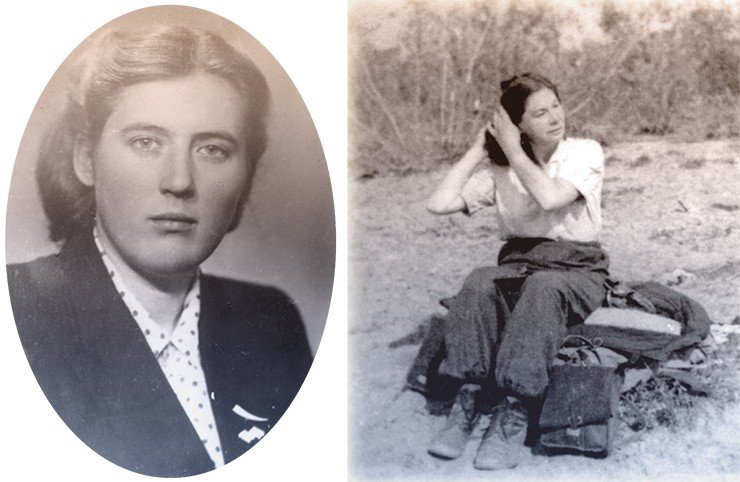

Лариса Попугаева

Лариса Гринцевич-Попугаева

Грани судьбы геолога Ларисы Попугаевой, первооткрывательницы коренного месторождения алмазов в Якутии.

Открытие богатейшего месторождения якутских алмазов в 1954 г. было событием мирового масштаба. Пока наша страна не могла обеспечить себя этим военно-стратегическим сырьём в промышленных масштабах, закупка алмазов за рубежом была предметом политических интриг и политического давления.

Судьбоносное для страны открытие меняет расклад на мировой арене, даёт толчок для научно-технического прогресса, немалую роль эта находка сыграла в том, что наша страна стала лидером в космической промышленности и позволила Гагарину стать первым космонавтом планеты.

А для геолога Ларисы Попугаевой, совершившей это открытие, оно стало началом личной драмы.

Хотя судьба её изначально не баловала.

Дочь «врага народа», секретаря Одесского обкома партии, расстрелянного в 37 году, Анатолия Гринцевич, родилась 3 сентября 1923 г. в Калуге, дома её звали Нинель — «Ленин» в обратном прочтении, коротко Неля.

Ей было 13 лет, когда отца арестовали, как и полстраны в те годы, стояла в очередях перед воротами тюрьмы, чтобы узнать весточку об отце, лежала под пулями выходивших из ворот охранников. Приговор — «10 лет без права переписки», но на деле это был расстрел. (В 1956 г. он был реабилитирован)

Завещанием отца была книга «Как закалялась сталь», отец собственноручно подписал её незадолго до расстрела, давая напутствие дочери быть такой же сильной и преданной делу партии, как автор книги.

Мама Ольга Цветкова (Гринцевич) искусствовед, после гибели мужа, увозит дочерей — Ларису и её новорождённую сестру Ирину в Ленинград.

Там Лариса заканчивает школу, открытая, жизнерадостная девушка не боялась ни трудностей, ни лишений, её зовёт романтика дальних дорог и она поступает на геолого-почвенный факультет ЛГУ.

С началом войны семья эвакуируется в г.Молотов ныне Пермь, Лариса учится в университете, одновременно поступает на курсы медсестёр, работает в госпитале, заканчивает курсы пулемётчиц и в марте 42 уходит добровольцем на фронт.

Лариса Гринцевич 1945 г.

Там её принимают сначала в комсомол, куда до этого путь «дочери врага народа» был заказан, потом в партию в 1944г., зенитчицей в составе артиллерийской дивизии она охраняла небо Москвы.

С войны она вернулась с приступами сильнейших головных болей, от которых порой теряла сознание — застудила голову во время дежурств на крышах в лютые московские морозы.

После войны восстанавливается в ЛГУ, в 1950 г. выпускница кафедры минералогии с дипломом «геолог-геохимик» и 3-х летним опытом работы прорабом-геологом в разных геологических экспедициях получает направление на работу в старейший в стране Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ) начальником партии.

В том же году в летний полевой сезон в составе Тунгусско-Ленской экспедиции на севере Иркутской области её «путеводная алмазная звезда» приводит её к алмазной теме и Наталье Сарсадских, руководителю одной из партий центральной экспедиции, которая вела научные изыскания минералов спутников алмазов.

Алмазы начали искать в стране в середине 30-х годов, хотя первые изыскания велись ещё в 19 веке, но научной методики поиска не было, не было понимания как искать коренное месторождение.

Вернее методика была, её привезли ещё в 1929 г. геологи из командировки в Южную Африку, где велась промышленная разработка кимберлитовых трубок, самых известных месторождений алмазов на тот момент, профессор Д.И.Мушкетов и знаменитый геолог Н.М.Федоровский.

Но это была буржуазная методика, страна строила новый мир, отметая всё «старое» и надеялась что природа с таким же энтузиазмом воспримет идеи социализма, но природу идеология не интересует, она живёт по своим законам, открыть месторождения «социалистическим методом» не удавалось, находили только алмазные россыпи.

Мушкетова расстреляли в 1938 г., Федоровского репрессировали и сослали в Норильск, все отчёты и образцы приказано было уничтожить, но нашлись смелые люди, которые всё это припрятали.

С началом «холодной войны» и отказом Англии в поставках алмазов, проблема встала остро, это уже был вопрос безопасности государства. Во все концы страны были направлены геологические группы на поиски месторождений, с соблюдением строжайшей секретности.

В Якутии поиском алмазов занималась «Амакинская экспедиция», получившая в своё распоряжение достаточно большое финансирование, в том числе и самолёты, в посёлке Нюрба была выстроена геологическая база со всем необходимым лабораторным оборудованием, но годы поисков не приводили к существенным результатам.

Лариса Попугаева, Наталья Сарсадских, Александр Кухаренко

В Ленинградском НИИ группа Натальи Сарсадских вместе с мужем Александром Кухаренко к 1953 г. вплотную приблизилась к африканской, той самой «буржуазной» методике поиска алмазных месторождений по пиропам, ярко-красным камням из семейства граната, неразлучным спутникам алмазов.

Они как индикаторы указывают на кимберлитовую трубку — места, где в далёкой древности из глубины земли выходили вулканические газы и выносили с собой богатства недр, в том числе и алмазы, но отыскать прозрачные алмазы не так просто, а яркие пиропы видны сразу.

Кстати геологи тех лет зачитывались фантастическим рассказом Ивана Ефремова «Алмазная труба», где его герои также искали месторождения алмазов в Сибири по гранатовым породам, но многие его так и воспринимали как фантастику.

В летний полевой сезон 53 г. Наталья Сарсадских и Лариса теперь уже Попугаева (год назад она вышла замуж и родила дочь Наталью) вместе поехали искать пиропы.

400 км. по глухой тайге, по болотным топям, отбиваясь от туч мошки и изредка навещавших их диких зверей, неся на себе весь свой скарб, промывая породы в ледяных якутских реках и ручьях, задача не из легких даже для мужчин, а Наталья к тому же ждала ребёнка.

Работа геолога

Пиропы благоволили Ларисе, на одном из этапов девушки разделились, чтобы обследовать как можно больше участков, пиропы нашлись на участке Ларисы.

Правда тогда они ещё не были уверены что это те самые, это выяснилось позже в Ленинграде, когда сравнили с африканскими образцами, там же среди пород был найден маленький алмаз.

Было ясно что они на пороге великого открытия, успех надо было закрепить, но в сезон 54 г. Наталья поехать не могла, в связи с рождение дочери.

Лариса без неё ехать отказывалась, боялась не справиться, да и у неё самой были причины остаться в Ленинграде, она ждала ребёнка.

Уговаривали все — и руководство центральной экспедиции и коллеги по цеху. Она хорошо знала район поиска, который теоретически вычислила Наталья Сарсадских, у неё был необходимый опыт и знания, она обладала неимоверной работоспособностью и прекрасным аналитическим умом.

Чувство долга пересилило личное, слова из песни «Раньше думай о Родине, а потом о себе…» для неё были не пустым звуком, она так жила.

Ради интересов страны ребёнком пришлось пожертвовать. На маршрут они отправились вдвоём с лаборантом Федором Беликовым — «Федюней», прихватив с собой бездомного пса из посёлка, они назвали его Пушок.

Лариса Попугаева, Федор Беликов и пес Пушок

Работали с невероятным упорством, как она писала позже «забывали спать и есть», обследовали настолько тщательно, что в день проходили не больше 2 км., бывало что к концу дня у Ларисы не было сил вернуться к костру и Федюня приносил её на руках.

Амакинцы, которые устроили целую детективную историю со слежкой за ними, даже самолёт подключили, но всё равно потеряли, признавались что они так работать не смогли бы.

Потом они шутили, что Лариса сделала открытие «животным методом», обдирая в кровь руки и колени, она ложилась на землю заглядывая под каждую травинку в поисках пиропов.

Наконец усилия были вознаграждены — 21 августа под дёрном им открылась поляна голубой земли с россыпью пиропов и как позже выяснилось алмазов. Это были кимберлиты и первая найденная в России кимберлитовая трубка, названная символично «Зарница».

Пиропы

Окрылённая успехом, Лариса — чистая душа, готова была делиться со всеми результатами поиска, она сделала доклад на конференции в Нюрбе, для съехавшихся туда геологов. Доклад был потрясением для многих, верили и не верили.

Она ждала «цветов и шампанского», но её ожидало совсем иное.

Лариса считала что они все делают общее дело, дело конечно общее, но лавры дело индивидуальное и руководство Амакинской экспедиции не собиралось отдавать их «ленинградским гастролёршам», как называли девушек на базе.

Это был «неравный бой» беззащитной девушки и всесильного начальника экспедиции Бондаренко, к тому же родственника министра геологии.

Чтобы пальма первенства за открытие алмазов и все последующие дивиденды — премии, награды и т.д. достались амакинцам, от Ларисы потребовали подписать бумаги о переходе в Амакинскую экспедицию.

Под предлогом секретности у неё отобрали все материалы и начали запугивать, от физической расправы — «здесь закон-тайга», до возможности разделить участь отца за разглашение государственной тайны и за кражу алмазов. На самолёт её не сажали, из посёлка не выпускали, для неё даже почта была закрыта, дать телеграмму родным она не могла.

Лариса держалась почти 2 месяца, она ходила по базе со страданием на лице и красными от слёз глазами и носом, За что её прозвали «пиропонос».

В Ленинграде знали о том, что происходит, её помощника Беликова отпустили, но помогать ей никто не спешил, видимо не осознали серьёзность положения.

В итоге Лариса сдалась и подписала все бумаги, её тут же отпустили.

Но это было только начало.

Геологи Ленинграского НИИ переломившие ход истории в поисках алмазов, оказались на задворках той истории и винили во всём Ларису.

Ей устроили грандиозный скандал, её рабочий стол вынесли в коридор и объявили предательницей. В родном НИИ она стала изгоем, слушать её оправданий никто не хотел — «бой за звание первооткрывателей алмазов» был проигран.

На следующий год Лариса вернулась в Якутию по месту новой работы простым геологом, работала без энтузиазма, но с её подачи и по методике Сарсадских в тот год было открыто 15 кимберлитовых трубок, в том числе и крупнейшее в мире месторождение «Удачное».

«Зарница», её разработку начали только в начале 2000

За эти открытия 6 сотрудников Амакинки были награждены Ленинской премией, Ларису из списка вычеркнули, Наталью Сарсадских даже не включали.

Свои награды они получили к празднику 325-летия Якутии в составе России, в числе 300 других награждённых, но не за открытие, а за вклад в хозяйственную и культурную жизнь республики. Ларису наградили орденом Ленина, Наталью орденом Трудового Красного знамени, Беликову дали премию в размере 2-х месячного оклада.

На долю этой невероятной женщины выпало ещё много испытаний. Через год покинув Амакинку она пыталась защитить диссертацию, но её, душой прочувствовавшую каждый камень, «срезали» на экзамене по минералогии.

К слову, звание кандидата наук ей было присвоено в 1970 г. без защиты за заслуги на этом поприще, в том же году она получила диплом «первооткрывателя месторождения алмазов».

А заслуг было немало, дальше она посвятила свою жизнь самоцветам, обивала пороги министров пытаясь объяснить, что мостить дороги яшмой и бирюзой очень расточительно, их можно использовать в ювелирной промышленности, полудрагоценные камни пускали в отходы, благодаря её настойчивости был создан в стране трест «Цветные камни».

Составляла кадастр месторождений самоцветов в стране и готовила к печати «Атлас самоцветов», изобретала витражи из цветных камней, подбирала янтарь для восстановления Янтарной комнаты и т.д.

Её пытались обвинить в том, что она привозит с приисков полудрагоценные камни на продажу, но следователи, разобравшись, извинились, она была бессребреницей.

У неё был целый список дел, которые надо успеть сделать до «небытия».

Она пыталась восстановить справедливость по отношению к Наталье Сарсадских, писала протест, но пришёл ответ что министерские директивы обратного хода не имеют.

Наталья до конца своих дней так и не простила Ларису, она покинула этот мир 26 апреля 2013 г.

По воспоминаниям коллеги Ларисы Попугаевой геолога Елагиной, несмотря ни на что Неля-Лариса оставалась добрым и отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь и людям и бездомным животным, только для себя ничего не просила, а интриг вокруг неё всегда было много.

Всю жизнь она прожила в коммуналке, только незадолго до смерти получила ордер на квартиру. В коммуналке закончил свои дни и Фёдор Беликов.

Ушла из жизни Лариса Гринцевич-Попугаева внезапно 19 сентября 1977 г., разрыв аорты, ей было всего 54 года.

Памятник Ларисе Попугаевой в г.Удачный

Её именем назван алмаз, рядом с «Зарницей» поставлен памятный столб с текстом записки, которую они оставили с Федюней 21 августа 1954 г. на месте первого найденного месторождения, а в г.Удачный в 2004 г. к 50-летию открытия установили ей памятник.

Вся эта история стала достоянием общественности только в 90-х годах благодаря публикации «Кража века» якутского историка Ришата Юзмухаметова, кстати, выпускник исторического факультета ДВГУ.

Позднее за книгу «Звездный час и трагедия Ларисы Попугаевой» в 2011 г. он стал лауреатом большой литературной премии.

.

Рубрика — Первопроходцы и исследователи

Метки — Якутия, история

По материалам сайтов :

http://magazines.russ.ru/neva/2003/9/treif.html

http://famhist.ru/famhist/kind/0009091e.htm#000ad6ea.htm