Немецкий учёный, академик Лотар Кольдиц так истолковывает особенности открытия Д.И. Менделеева, сопоставляя в высшей степени убедительные результаты его труда с работами других исследователей, искавших подобные закономерности:

«Никто из учёных, занимавшихся до Менделеева или одновременно с ним исследованиями соотношений между атомными весами и свойствами элементов, не смог сформулировать эту закономерность так ясно, как это сделал он. В частности, это относится к Дж. Ньюлендсу и Л. Мейеру. Предсказание ещё неизвестных элементов, их свойств и свойств их соединений является исключительно заслугой Д. И. Менделеева. <…>Наилучшим образом он смог применить свой метод горизонтальной, вертикальной и диагональной интерполяции в открытой им периодической системе для предсказания свойств…»

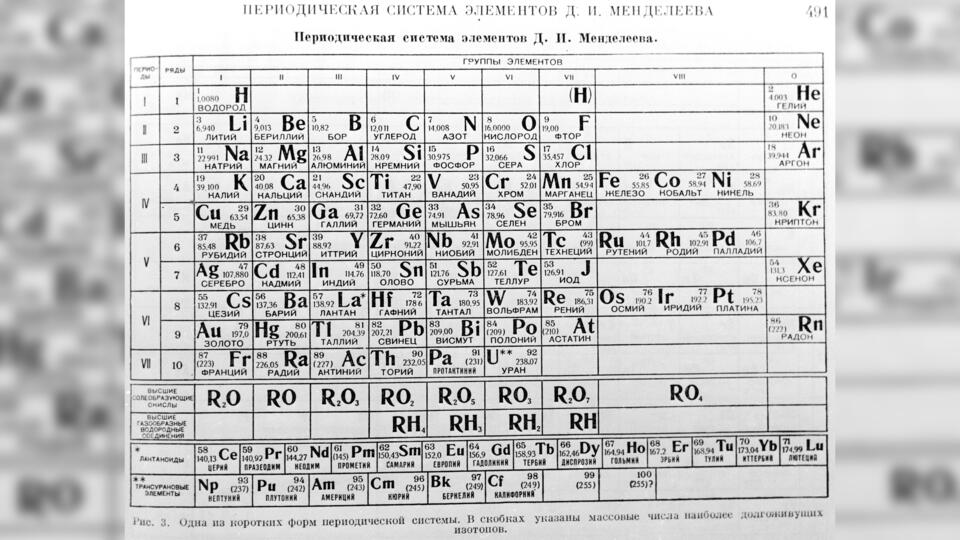

Развивая в 1869—1871 годах идеи периодичности, Д.И. Менделеев ввёл понятие о месте элемента в периодической системе как совокупности его свойств в сопоставлении со свойствами других элементов. На этой основе, в частности, опираясь на результаты изучения последовательности изменения стеклообразующих оксидов, исправил значения атомных масс 9 элементов (бериллия, индия, урана и др.).

В статье, датированной 29 ноября 1870 года предсказал существование, вычислил атомные массы и описал свойства трёх ещё не открытых тогда элементов — «экаалюминия», «экабора» и «экасилиция». Затем предсказал существование ещё восьми элементов, в том числе «двителлура» — полония, «экаиода» — астата , «экамарганца» — технеция , «двимарганца» — , «экацезия» — франция.

Элементы, предсказанные Менделеевым

- Галлий («экаалюминий»), открыт в 1875 г. П.Э. Лекок де Буободраном

- Скандий («экабор»), открыт в 1879 г. Л.Нильсоном

- Германий («экасилиций») открыт в 1886 г. К.Винклером

- Полоний («двителлур»), открыт Пьером и Марией Кюри в 1898 г.

- Радий («экабарий»), открыт Пьером и Марией Кюри в 1898 г.

- Протактиний, открыт О. Ганом и Л. Мейтнер в 1918 г.

- Гафний, открыт Д. Хевеши и Д.Костером в 1923 г.

- Рений («двимарганец»), открыт В. Ноддак, И. Такке и О. Бергом в 1925 г.

- Технеций («экамарганец»), открыт Э. Сегре и К. Перье в 1937 г.

- Франций («экацезий»), открыт М. Перей в 1939 г.

Винклер пишет: «Вряд ли может существовать более ошеломляющее доказательство правильности учения о периодичности элементов, чем то, которое заключается в материализации до сих пор гипотетического «экасилиция». Это, поистине говоря, нечто больше, чем простое подтверждение смело выдвинутой теории; оно означает вдохновенное расширение химического кругозора, решительный шаг в области познания».

Л. де Буабодрана, Л.Нильсона и К.Винклера, открывших галлий, скандий и германий, предсказанных и описанных Менделевым, ученый считал укрепителями периодического закона.

Прекрасным подтверждением менделеевского закона явилась и открытая Рамзаем группа инертных газов, давшая возможность включить в систему «нулевую» группу — пограничную между щелочными металлами и металлоидами.

История открытия элементов

Названия элементов

Часто названия новые элементы получают по месту расположения лаборатории, где они были открыты, и по имени ученого, проводившего исследование.

Имя Д.И. Менделеева носит 101 элемент периодической системы, синтезированный в 1955 году в Беркли (США) — Менделевий (Md). Первым человеком, чье имя занесли в периодическую таблицу при жизни, стал химик Глен Сиборг. В честь него назван 106 элемент таблицы — сиборгий (Sg).

В 2016 году 118-й элемент получил название оганесон (Og) в честь российского ученого Юрия Цолаковича Оганесяна, внесшего вклад в исследования сверхтяжелых элементов.

Россия в периодической таблице

На настоящий момент 6 элементов периодической системы носят названия, связанные с Россией.

Великому русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву было всего 35 лет, когда в 1869 году он сформулировал периодический закон и создал Периодическую систему химических элементов.

Прообраз таблицы появился в первом издании учебника «Основы химии», который разрабатывал Менделеев. По мнению историков, именно работа над учебником и заставила его задуматься над природой и взаимосвязью химических элементов и попытаться поместить их в понятную систему.

Об истории создания таблицы Менделеева и о том, почему она, как и закон, называется периодической – в материале РЕН ТВ.

Предыстория появления системы химических элементов

В далеком 1668 году выдающимся ирландским химиком, физиком и богословом Робертом Бойлем был опубликован научный труд, в котором было развенчано немало мифов об алхимии, и в котором он рассуждал о необходимости поиска неразложимых химических элементов.

Ученый также привел их список, состоящий всего из 15 элементов, но допускал мысль о том, что этот список неполный. Это стало отправной точкой не только в поиске новых элементов, но и в их систематизации.

Сто лет спустя французским химиком Антуаном Лавуазье был составлен новый перечень, в который входили уже 35 элементов. 23 из них позже были признаны неразложимыми. Но поиск новых элементов продолжался учеными по всему миру.

К середине XIX века было открыто 63 химических элемента и ученые всего мира не раз предпринимали попытки объединить все существовавшие вещества в единую концепцию. Элементы предлагали разместить в порядке возрастания атомной массы и разбить на группы по сходству химических свойств.

В 1863 году свою теорию представил химик и музыкант Джон Александр Ньюлендс, который предложил схему размещения химических элементов, схожую с той, что открыл Менделеев, но работа английского ученого не была принята всерьез научным сообществом из-за того, что автор увлекся поисками гармонии и связью музыки с химией.

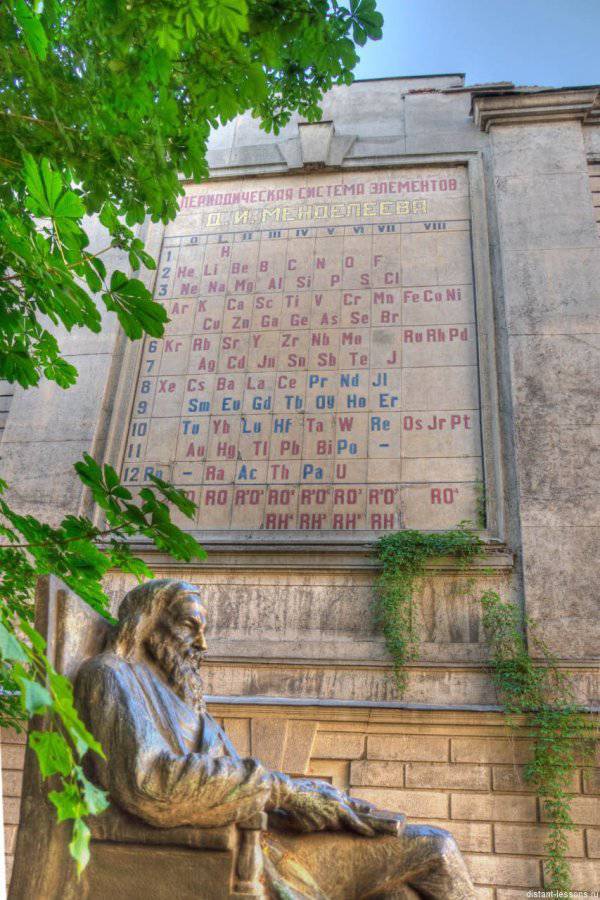

Фото: © РИА Новости

Как появились периодический закон и таблица химических элементов

Знаменитый русский ученый-энциклопедист Дмитрий Иванович Менделеев впервые выдвинул гипотезу о том, что между атомной массой элементов и их расположением в системе может быть взаимосвязь.

Благодаря кропотливому труду и сопоставлению химических элементов Менделеев смог обнаружить связь между элементами, в которой они могут быть одним целым, а их свойства являются не чем-то само собой разумеющимся, а представляют собой периодически повторяющееся явление.

В результате размышлений Менделеева 1 марта 1869 года был завершен самый первый вариант Периодической системы химических элементов, который получил тогда название «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве».

Как выглядела первая таблица Менделеева

В этом варианте элементы были расставлены по девятнадцати горизонтальным рядам (рядам сходных элементов, ставших прообразами групп современной системы) и по шести вертикальным столбцам (прообразам будущих периодов).

1 марта 1869 года знаменует собой открытие Менделеевым периодического закона, но более верным будет считать эту дату началом открытия, поскольку еще требовалось его осмысление и затем – достижение формулировки.

«Опыт системы элементов» был напечатан с химическим обоснованием в программной статье ученого «Соотношение свойств с атомным весом элементов» в «Журнале Русского физико-химического общества». А уже в апреле 1869 года состоялась первая публикация таблицы Менделеева в международной печати – она вышла в свет в лейпцигском Journal für Practische Chemie («Журнале практической химии») и стала достоянием мировой науки.

В том же году эта статья из «Журнала Русского химического общества» была переведена в Zeitschrift für Chemie, а в 1872 году в журнале Annalen der Chemie und Pharmacie была опубликована развернутая статья Менделеева, посвященная его открытию, – Die periodische Gesetzmässigkeit der Elemente («Периодическая закономерность химических элементов»).

В этой работе, датированной августом 1871 года, Дмитрий Менделеев приводит формулировку периодического закона, которая затем оставалась в силе на протяжении более сорока лет: «Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса».

Фото: © РИА Новости/Ю. Астафьев

Почему таблица называется периодической

Суть открытия Менделеева в том, что с ростом атомной массы химические свойства элементов меняются не монотонно, а периодически. После определенного количества разных по свойствам элементов свойства начинают повторяться. Так, калий похож на натрий, фтор – на хлор, а золото схоже с серебром и медью.

Появление новых элементов в таблице Менделеева

Пользуясь периодической системой, Менделеев также предсказал открытие нескольких новых химических элементов и описал их химические и физические свойства. В дальнейшем расчеты ученого полностью подтвердились: галлий (открыт в 1875 году), скандий (открыт в 1879 году) и германий (открыт в 1885 году) поразительно точно соответствовали тем свойствам, которые описал Менделеев.

Затем прогнозы гениального химика продолжили реализовываться и были открыты еще восемь новых элементов, среди которых: полоний (1898 год), рений (1925 год), технеций (1937 год), франций (1939 год) и астат (1942–1943 годы).

Кстати, в 1900 году Дмитрий Менделеев и шотландский химик Уильям Рамзай пришли к мнению, что в таблицу должны быть включены и элементы нулевой группы – до 1962 года они назывались инертными, а после – благородными газами.

На сегодняшний день в Периодической системе химических элементов – 118 элементов. Последний, самый тяжелый из известных, — оганесон (Og), названный так в честь своего первооткрывателя Юрия Цолаковича Оганесяна. Научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований в Дубне стал четвертым в истории ученым, при жизни которого его именем был назван химический элемент.

Фото: © Фотохроника ТАСС

Организация Периодической системы химических элементов

Химические элементы в таблице Д.И. Менделеева расположены по рядам в соответствии с возрастанием их массы, а длина рядов подобрана так, чтобы находящиеся в них элементы имели схожие свойства.

Например, благородные газы, такие как радон, ксенон, криптон, аргон, неон и гелий, с трудом вступают в реакции с другими элементами, а также имеют низкую химическую активность, из-за чего расположены в крайнем правом столбце.

А элементы левого столбца (калий, натрий, литий и т.п.) отлично реагируют с прочими элементами, а сами реакции носят взрывной характер.

Говоря проще, внутри каждого столбца элементы имеют подобные свойства, варьирующиеся при переходе от одного столбца к другому.

Все элементы вплоть до № 92 встречаются в природе, а с № 93 начинаются искусственные элементы, которые могут быть созданы лишь в лабораторных условиях.

В своем первоначальном варианте периодическая система понималась только как отражение существующего в природе порядка, и никаких объяснений, почему все должно обстоять именно так, не было. И лишь когда появилась квантовая механика, истинный смысл порядка элементов в таблице стал понятен.

Фото: © РИА Новости/Александр Лобов

Самые старые экземпляры таблицы Менделеева

В 2019 году в Сент-Эндрюсском университете Великобритании был обнаружен один из старейших образцов таблицы. Это произошло, когда доктор Алан Айткен наводил порядок в кладовке химического факультета. Факультет переехал в новое помещение в 1968 году, и с тех пор оборудование, реактивы и бумаги пылились в подсобном помещении.

Таблица лежала в кладовке среди кучи разных лабораторных принадлежностей. В какой-то момент Айткен обнаружил свернутые в трубку лекционные материалы по химии, а в них – копию Периодической таблицы химических элементов, возраст которой оценивался в 133–140 лет.

Найденная таблица аннотирована на немецком языке, слева внизу идет надпись Verlag v. Lenoir & Forster, Wien, указывающая на владельца типографии, работавшего в Вене с 1875 по 1888 год. Другая надпись – Lith. von Ant. Hartinger & Sohn, Wien – определяет литографа диаграммы, который умер в 1890 году.

Выяснить, в каком году была напечатана таблица, помогли поиски в университетском архиве. Нашлись данные о покупке таблицы профессором Томасом Пурди – пособие было куплено в октябре 1888 года. Тогда оно стоило 3 немецкие марки.

Восстановление плаката заняло немало времени: поверхность пришлось очистить от грязи и мусора, отделить таблицу от подкладки, на которой та была закреплена, обработать специальными растворами для выравнивания кислотно-щелочного баланса и устранить разрывы с помощью специальной бумаги из бруссонетии бумажной и пасты из пшеничного крахмала.

Теперь таблица находится в специальном хранилище университета, где для нее созданы подходящие условия. На самом же факультете осталась ее полномасштабная копия.

Чуть позже, но в том же 2019 году, сотрудники Санкт-Петербургского университета сообщили о своей сенсационной находке – обнаруженная ими в Большой химической аудитории таблица оказалась на 12 лет старше.

В университете рассказали, что таблица представляет собой демонстрационный вариант, изготовленный в 1876 году. Она отличается от современных вариантов. Например, в ней нет VIII группы, в которую входят инертные (благородные) газы: на момент публикации они еще не были открыты.

Фото: © wikipedia

Как появилась легенда о том, что Менделеев увидел таблицу во сне

Об известном ученом и его открытиях ходило немало баек и легенд. Одна из самых известных гласит, что Менделеев увидел свою таблицу во сне.

Сам Дмитрий Иванович об открытии периодического закона писал так:

«Заподозрив о существовании взаимосвязи между элементами еще в студенческие годы, я не уставал обдумывать эту проблему со всех сторон, собирал материалы, сравнивал и сопоставлял цифры. Наконец настало время, когда проблема созрела, когда решение, казалось, вот-вот готово было сложиться в голове. Как это всегда бывало в моей жизни, предчувствие близкого разрешения мучившего меня вопроса привело меня в возбужденное состояние. В течение нескольких недель я спал урывками, пытаясь найти тот магический принцип, который сразу привел бы в порядок всю груду накопленного за 15 лет материала.

И вот в одно прекрасное утро, проведя бессонную ночь и отчаявшись найти решение, я, не раздеваясь, прилег на диван в кабинете и заснул. И во сне мне совершенно явственно представилась таблица.

Я тут же проснулся и набросал увиденную во сне таблицу на первом же подвернувшемся под руку клочке бумаги».

Эта история позже и легла в основу легенды о том, что таблица Менделееву приснилась. Самому ученому такая интерпретация не нравилась.

«Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово», – говорил он.

Научные открытия, сделанные во сне

Впрочем, история знает и другие примеры, когда ученые мужи не только не отрицали, а даже подчеркивали, что сделали свои открытия во сне.

- Так, немецкому химику Фридриху Августу Кекуле приснилась формула бензольного кольца.

- Датчанин Нильс Бор во сне очутился на Солнце, а вокруг него на огромной скорости вращались планеты. Под впечатлением от этого сновидения Бор создал планетарную модель строения атомов, за которую ему позже вручили Нобелевскую премию.

- А в середине XX века американский ученый Джеймс Уотсон увидел во сне двух переплетающихся змей. Это сновидение помогло ему первым в мире изобразить форму и структуру ДНК.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Связано это с тем, что в наступившем году отмечается 150-летие её первой версии, созданной выдающимся российским химиком Д. И. Менделеевым (1834—1907). Он отправил свою таблицу в печать 17 февраля 1869 года и практически одновременно разослал её своим коллегам в России и за рубежом.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Д. И. Менделеев. Рукопись «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». 17 февраля 1869 года.

Первый вариант периодической системы элементов Д. И. Менделеева, разосланный им перед докладом некоторым членам Русского химического общества и помещённый в начале первого издания «Основ химии» в 1869 году.

Участники 57-го съезда Британской ассоциации содействия развитию наук. Манчестер, 1887 год. Сидят (слева направо): Н. А. Меншуткин, Д. И. Менделеев, Г. Э. Роско; стоят: Дж. П. Джоуль, президент Ассоциации (крайний слева), К. Шорлеммер (второй справа), У.

‹

›

В связи с принятым ООН решением нередко возникает вопрос о том, насколько актуально сегодня обсуждать события, связанные с открытием Менделеева. В мире считают, что это величайшее открытие по-прежнему способствует развитию многих наук. Исследователи и сейчас ищут ответ на многие природные загадки, используя Периодическую таблицу. Кроме того, изучая материалы, связанные с её созданием, видишь порой абсолютно нелинейный процесс того, как делается наука. Именно это в значительной степени является целью рассказа о самой таблице, времени, в которое она создавалась, и её авторе.

Дмитрий Иванович Менделеев родился в семье директора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева и Марии Дмитриевны Корнильевой, дочери небогатого сибирского помещика, 27 января (8 февраля) 1834 года. В семье он был семнадцатым ребёнком. В детстве Дмитрий Иванович не отличался особым прилежанием в учёбе. В гимназии у него были весьма скромные оценки по латинскому языку и Закону Божьему. Охотно он занимался только математикой и физикой. Его отец скончался, когда Дмитрию было 10 лет. Матери его достался небольшой стекольный завод, которым она управляла в период учёбы сына в гимназии. В 1849 году, когда Дмитрий оканчивал гимназию, завод сгорел, и семья переехала сначала в Москву, а потом в Петербург.

Менделееву не сразу удалось продолжить образование, но всё же в 1850 году он был принят на отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института Петербурга. Впрочем, и здесь продолжились проблемы с учёбой. На первом курсе он умудрился провалить все предметы, кроме математики. Перелом произошёл в конце обучения. В 1855 году за отличный аттестат Менделеев получил золотую медаль, а заодно и направление на должность старшего преподавателя гимназии в южный город — Симферополь. Здесь он познакомился с Николаем Ивановичем Пироговым, русским хирургом, естествоиспытателем и педагогом, профессором, основоположником военно-полевой хирургии. Однако вскоре из-за начавшейся Крымской войны перевёлся в Одессу, где работал учителем в Ришельевском лицее.

В 1856 году Менделеев возвратился в Петербург и в университете защитил диссертацию на степень магистра химии. Там же он начал работать и читать курс органической химии. В 1864-м Менделеев был избран профессором химии Петербургского технологического института, а годом позже, в 1865-м, защитил докторскую диссертацию. Через два года он уже возглавил кафедру неорганической химии Петербургского университета.

Сохранились сведения, что учителем литературы Дмитрия Ивановича в Тобольской гимназии был известный впоследствии поэт Пётр Павлович Ершов, автор знаменитого «Конька-Горбунка». Весной 1862 года в Петербурге падчерица Ершова, Феозва Лещева, которая была старше Менделеева на шесть лет, стала его первой женой. Но отношения между супругами не складывались, и этот брак в 1881 году завершился разводом. Вторая жена, Анна Ивановна Попова, была моложе своего супруга на 26 лет. Она училась в консерватории по классу фортепиано, посещала школу рисования в Санкт-Петербурге. С 1876 по 1880 год Анна училась в Академии художеств. Опуская многие подробности этого романа, упомяну лишь, что Менделеев по крайней мере два раза прерывал свою работу в университете и ездил к ней в Италию. В 1881 году, давая согласие на развод, церковь тем не менее наложила на Менделеева шестилетнее покаяние; в течение этого срока он не мог венчаться вновь. Однако в апреле 1882 года, вопреки этому решению, священник Адмиралтейской церкви по фамилии Куткевич за десять тысяч рублей обвенчал Менделеева и Попову. За нарушение запрета Куткевич был лишён духовного звания.

От двух браков родилось семеро детей. Одна из его дочерей, старшая от второго брака, Любовь Менделеева, стала женой великого поэта Серебряного века Александра Блока.

В Петербургском университете Дмитрий Иванович Менделеев работал вплоть до 1890 года, и именно с этим периодом связано самое важное его открытие — создание Периодической таблицы химических элементов. Готовя лекционный курс под названием «Основы химии», Менделеев заметил определённую периодичность в свойствах химических элементов. Эта закономерность особенно ярко проявилась, когда он расположил элементы в соответствии с их атомными массами, даже несмотря на то что некоторые эти значения нуждались в корректировке. Кроме того, именно на основе этого подхода стало обоснованным предсказание некоторых, тогда ещё неизвестных, химических элементов.

История не даёт однозначного ответа на ряд вопросов, связанных с окончанием работы над первой версией Периодической таблицы. Известно, что в понедельник, 17 февраля 1869 года, Менделеев завершил разработку рукописной версии таблицы «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». Необходимая дополнительная информация содержалась в статье, которая была написана в последней декаде февраля и опубликована также в 1869 году в «Журнале Русского химического общества».

С самого начала Менделеев отчётливо сознавал, что для его открытия необходимо международное признание. Поэтому ещё в феврале он разослал свою таблицу западноевропейским коллегам. Кроме того, 6 (18) марта 1869 года знаменитый доклад Менделеева с тем же названием, что и статья, был прочитан первым редактором журнала РХО профессором Николаем Александровичем Меншуткиным на заседании Русского химического общества. Вот как об этом писал Дмитрий Иванович в 1905 году: «В начале 1869 г. я разослал многим химикам на отдельном листке “Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве”, а в мартовском заседании 1869 г. сообщил Русскому химическому обществу “О соотношении свойств с атомным весом элементов”».

В этой фразе не уточняется, почему сам автор не выступил со своим докладом. По некоторым сведениям, ещё 17 февраля он должен был отправиться в поездку для обследования артельных сыроварен в Тверской губернии. Отъезд не состоялся потому, что этот день стал днём «открытия Периодического закона», и поездку перенесли на начало марта. Менделеев предполагал попутно заехать в свою усадьбу Боблово, где в это время шла работа по реконструкции его дома. В других записях того времени отмечается, что доклад был прочитан лично Д. И. Менделеевым. Но все эти детали отступают на второй план по сравнению с самой завершённой работой.

Развитием учения о периодичности Менделеев занимался вплоть до конца 1871 года, шаг за шагом разрабатывая «естественную систему химических элементов». В тот год он лично посетил ряд высококлассных химических центров, где выступил с рассказом о своей работе, постоянно улучшая её первую версию. Возможно, что открытие Периодического закона стало одним из примеров, позволившим нобелевскому лауреату 1963 года, американскому физику венгерского происхождения Юджину Вигнеру в своей нобелевской лекции, посвящённой структуре атомных ядер, сформулировать философию научного поиска. По его словам, «наука начинается тогда, когда среди доступных природных явлений выявляются логика, согласованность и закономерность, позволяющие предложить их объяснение путём создания концепции или дать их интерпретацию естественным образом».

Как это часто бывает с важными открытиями, для которых настало время, ряд учёных в разных странах примерно в этот же период также пришли к выводу о периодичности в системе химических элементов. Наиболее известны среди них Лотар Мейер (1830—1895), работавший в Германии, и английский химик Джон Ньюлендс (1837—1898). О них я расскажу чуть позже, а сейчас особо следует упомянуть итальянского химика Станислао Канниццаро (1828—1910). Его судьба очень непроста. Получив образование в университетах Палермо и Пизы, он принял участие в народном восстании на Сицилии, после подавления которого был осуждён на смертную казнь. Некоторое время Канниццаро прожил в эмиграции и только после этого начал работу в ряде итальянских университетов. В 1871 году он был избран в итальянский Сенат, позднее стал его вице-президентом. Как член совета народного просвещения, курировал научное образование в Италии.

Главной научной заслугой Канниццаро стала предложенная им система основных химических понятий. Именно он установил наиболее точные для того времени величины атомных весов, что в дальнейшем, очевидно, способствовало открытию Периодического закона химических элементов. Свою теорию Канниццаро изложил в брошюре, которую лично раздал участникам Международного химического конгресса в Карлсруэ в 1860 году, среди которых были Д. И. Менделеев и уже упомянутый Юлиус Лотар Мейер.

В связи с этим нужно напомнить, что Юлиус Лотар Мейер — немецкий химик, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук с 1890 года — по-своему стремился навести порядок в системе химических элементов. На его родине, в городе Фарель (Нижняя Саксония), установлен мемориал с тремя скульптурными портретами: Мейера, Менделеева и Канниццаро.

В 1864 году Мейер опубликовал таблицу, содержавшую 28 элементов, размещённых в шесть столбцов согласно их валентностям. Очевидно, что эта таблица указывает на близость свойств ограниченного числа химических элементов, расположенных в вертикальных столбцах. Именно с этой целью и было ограничено их число. Менделеев писал, что таблица Л. Мейера представляла собой только простое сопоставление элементов по валентности, считавшейся их коренным свойством. Понятно, что валентность не является единственной постоянной для отдельно взятого элемента, поэтому такая таблица не могла претендовать на полноценное описание элементов и не отражала присущий их распределению периодический закон. Лишь спустя полгода после первого варианта таблицы Менделеева, в 1870 году, Мейер опубликовал работу «Природа элементов как функция их атомного веса», содержавшую новую таблицу и график зависимости атомного объёма элемента от атомного веса.

Примерно одновременно с публикацией Мейером таблицы химических элементов в соответствии с их валентностью английский химик Джон Ньюлендс предложил свой вариант периодической системы элементов. Началось с того, что в начале 1864 года Ньюлендс прочитал статью, в которой утверждалось, что атомные веса большинства элементов с большей или меньшей точностью кратны восьми. Мнение автора было ошибочным, однако Ньюлендс решил продолжить исследования в этой области. Он составил таблицу, в которой расположил все известные элементы в порядке увеличения их атомных весов. В статье, датированной 20 августа 1864 года, он отметил, что «в этом ряду наблюдается периодическое появление химически сходных элементов». Пронумеровав элементы и сопоставив их свойства, Ньюлендс сделал вывод: «Разность в номерах наименьшего члена группы и следующего за ним равна семи; иначе говоря, восьмой элемент, начиная с данного элемента, является своего рода повторением первого, подобно восьмой ноте октавы в музыке…» Эта мистическая музыкальная гармония в конечном счёте скомпрометировала всю работу, которая внешне несколько напоминала Периодическую таблицу Менделеева.

Спустя год, 18 августа 1865-го, Ньюлендс опубликовал новую таблицу элементов, назвав её «законом октав». 1 марта 1866 года он выступил с докладом «Закон октав и причины химических соотношений среди атомных весов» на заседании Лондонского химического общества, который не вызвал особого интереса. История сохранила лишь ехидное замечание профессора физики Лондонского университетского колледжа Джорджа Фостера: «Не пробовал ли докладчик располагать элементы в порядке начальных букв их названий и не обнаружил ли при этом каких-либо закономерностей?»

В 1887-м Лондонское Королевское общество присудило Ньюлендсу одну из самых почётных наград того времени — медаль Дэви, которая вручается ежегодно с 1877 года за достижения в химии. Ньюлендс её получил «за открытие Периодического закона химических элементов», хотя пятью годами ранее, в 1882-м, этой награды были удостоены Д. И. Менделеев и Л. Мейер «За открытие периодических соотношений атомных весов». Награждение Ньюлендса выглядело несколько сомнительным, хотя неоспоримой заслугой английского учёного является то, что он действительно впервые констатировал факт периодического изменения свойств химических элементов, нашедший отражение в «законе октав». По высказыванию Д. И. Менделеева, «…в этих трудах видны некоторые зародыши Периодического закона».

Теперь несколько примеров того, как связана Периодическая система с геологией и, прежде всего, с науками о веществе земных оболочек. Всем понятно, что минералогия, постоянно обогащая представления о минералах и соответственно о химических элементах, содержащихся в их составе, способствовала созданию Периодической системы. Сама же система сразу указала на ряд узких мест в научных представлениях о химических элементах. Одним из первых результатов её использования был пересмотр атомных весов урана и редкоземельных элементов, а также их перевод из двухвалентных аналогов кальция в группу трёхвалентных элементов. В наши дни значение этой коррекции становится всё более очевидным. Потребление редкоземельных элементов только в России составляет более двух тысяч тонн в год. Примерно 70% используется в современной электронике и фотонике, поэтому во всём мире идёт охота за этим видом минерального сырья.

Периодическая таблица строилась не только на основе атомных весов. В ней также были учтены и свойства химических элементов. Благодаря этому Менделеев смог предсказать экаалюминий (галлий) и экасилиций (германий). Оба элемента были вскоре открыты — в 1876 и 1886 годах соответственно. Они также очень важны в полупроводниковых технологиях, в связи с чем потребность в них весьма велика. Наконец, следует упомянуть, что ещё при жизни Менделеева было открыто семейство благородных газов. Это открытие отчётливо позволило отойти от аналогии периодов с музыкальными октавами и указало на выделение в таблице октетов химических элементов с повторением близких свойств на девятом элементе. Стоит добавить, что помимо использования этих элементов в технике они рассматриваются как важнейшие компоненты глубинных оболочек газовых гигантов.

Дополнения в таблицу связаны не только с открытиями новых химических элементов. Нужно отметить, что в Периодической таблице не всегда положение элемента, определяемое его атомным весом, полностью соответствовало его химическим свойствам, которым Менделеев отдавал предпочтение. Так возник вопрос: есть ли у элемента более фундаментальное свойство, чем его атомный вес? В 1913 году, через шесть лет после кончины Дмитрия Ивановича Менделеева, молодой английский физик Генри Мозли ввёл представление об атомном номере элемента — положительном заряде атомного ядра. Выполненные Мозли расчёты атомных спектров в дальнейшем привели к открытию четырёх до этого неизвестных элементов: гафния, рения, технеция и прометия.

Модель электронного строения атомов способствовала пониманию особенностей их поведения в геохимических процессах. В частности, когда немецкий минералог Гуго Штрунц открыл в 1958 году первый галлиевый минерал галлит CuGaS2, все стали думать, что галлий следует искать в широко известном халькопирите CuFeS2, поскольку оба минерала имеют однотипную структуру. Но это было абсолютно безуспешно. Причина состоит в том, что у железа в халькопирите и у галлия в галлите разные внешние электронные оболочки. У галлия они содержат 18 электронов, а у железа — только 13. Этот пример показывает, что Периодическая система позволяет многое понять в науке о рудных минералах.

Большая роль менделеевской системы в минералогии была сразу оценена молодым профессором МГУ Владимиром Ивановичем Вернадским, построившим в конце ХIХ века таблицу изоморфно замещающихся элементов — так называемые ряды Вернадского. Радиусы атомов тогда ещё не были известны, и замещения рассматривались лишь внутри вертикальных рядов или групп Периодической системы. Поэтому ряды Вернадского не встретили признания у минералогов и геохимиков, а вместе с этим уходила на второй план и сама Периодическая система.

Положение коренным образом изменилось после того, как Виктор Гольдшмидт в 1926 году сформулировал правило для изоморфных замещений. Он указал, что при изоморфизме размер замещаемых ионов не может различаться больше чем на 10—15%. Поэтому в середине 40-х годов прошлого века прозвучали призывы Александра Николаевича Заварицкого и Анатолия Георгиевича Бетехтина не забывать о Периодической системе при рассмотрении не только изоморфных замещений, но и геохимических процессов. Сама же Периодическая система теперь, кроме атомного веса и порядкового номера элемента, дополнялась значением его ионного радиуса. Таким образом, в Периодической таблице выявились диагональные ряды, соответствующие допустимым изоморфным замещениям. Их иллюстрацией могут служить: Li+ — Mg2+ — Sc3+; Na+ — Ca2+ — Y3+ — Th4+; Al3+ — Ti4+ — Nb5+ — W6+. Этому диагональному закону большое внимание уделял Александр Евгеньевич Ферсман. Стало понятно, почему натрий и кальций замещают друг друга в любых пропорциях в полевых шпатах — главных породообразующих минералах земной коры. При этом для сохранения зарядового баланса гетеровалентный изоморфизм протекает по схеме: Na+ + Si4+ = Ca2+ + Al3+. Далее на диагонали расположен иттрий, а с ним и вся группа редких земель. В минералах химические элементы этой группы почти всегда связаны с кальцием, и это, как уже отмечалось, явилось причиной того, что вначале им приписали валентность +2.

В целом результаты этих работ расширили представления о периодическом изменении новых, ранее неизвестных свойств химических элементов — ионных радиусов, потенциала ионизации и других понятий энергетической кристаллохимии.

Факты из жизни Менделеева говорят о том, что он был весьма разносторонним человеком, которого очень многое восхищало и интересовало. Одним из необычных его увлечений было изготовление чемоданов. Его изделия отличались высоким качеством и добротностью. Секрет заключался в особом рецепте приготовления клеевой смеси, который учёный изобрёл сам. Все купцы Москвы и Петербурга стремились заполучить чемоданы «от самого Менделеева».

В последние годы жизни Менделеев много сделал для открытия первого университета в Сибири, в Томске, содействовал открытию в Киеве Политехнического института. В 1866 году он стал одним из создателей первого в Российской империи химического общества. В 1890 году Менделеев был вынужден покинуть Петербургский университет из-за своей поддержки студенческого движения, связанного с недовольством условиями жизни и учёбы, а также из-за разногласий с министром народного просвещения. В 1892 году министр финансов С. Ю. Витте предложил Менделееву стать хранителем Депо образцовых мер и весов, которое в 1893-м по инициативе Дмитрия Ивановича было преобразовано в Главную палату мер и весов. Он считал необходимым введение в России метрической системы мер, которая по его настоянию в 1899 году в принципе была принята. В начале 1907 года Д. И. Менделеев заболел воспалением лёгких и вскоре скончался. Он похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Подводя некоторый итог истории создания Периодической таблицы химических элементов, нужно ещё раз подчеркнуть особую приоритетную роль Д. И. Менделеева. Определённо это было признано международным научным сообществом ещё при его жизни. В 1905 году он был удостоен высшей награды Лондонского Королевского общества — медали Копли, вручаемой с 1731 года, «За вклад в химические и физические науки». Менделеев был избран членом Лондонского Королевского общества, а также членом Национальной академии наук США и Королевской Шведской академии наук. В 1876 году Дмитрий Иванович стал членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Однако кандидатура Менделеева в академики в 1880 году была незаслуженно отвергнута, несмотря на его международную известность и на то, что в значительной степени благодаря ему Петербург стал признанным центром химии. Очевидно, что для него это было весьма унизительно.

Менделеев трижды выдвигался на Нобелевскую премию: в 1905, 1906 и 1907 годах. Однако номинировали его только иностранцы. Члены Императорской академии наук при тайном голосовании неоднократно отвергали его кандидатуру. Каждый раз его выдвигали один-два человека, тогда как конкурентов номинировали 20—30 учёных. Известно, что Нобелевская премия даётся прежде всего за результаты недавних исследований, поэтому возникали разногласия: насколько создание Периодической таблицы может считаться современной работой? Одним из весьма убедительных аргументов в пользу её актуальности было абсолютно логичное размещение в ней открытых в то время благородных (инертных) газов. В 1905 году Нобелевский комитет рассматривал кроме работ Д. И. Менделеева работы двух других химиков: А. фон Байера (Германия, органическая химия) и А. Муассана (Франция, неорганическая химия). В итоге премию присудили фон Байеру. В 1906 году Нобелевский комитет по химии рекомендовал Д. И. Менделеева к присуждению премии общему собранию Королевской Шведской академии. Результаты голосования на заседании комитета были 4:1 в пользу Менделеева. Единственный голос был подан за Муассана. За него очень активно выступал член Нобелевского комитета Петер Класон. Он не преуменьшал значение работы Менделеева, но очень настойчиво подчёркивал, что без полученных Канниццаро точных значений атомных весов создание Периодической таблицы было бы вряд ли возможно. Он же и предложил рассматривать Менделеева и Канниццаро вместе как кандидатов на Нобелевскую премию. На первый взгляд это предложение представлялось достаточно разумным. Однако рассмотрение Канниццаро как кандидата на премию в 1906 году было уже невозможно, поскольку выдвижение было закончено 31 января. Поэтому премию 1906 года присудили А. Муассану. На следующий, 1907 год Менделеев и Канниццаро, теперь уже вместе, были выдвинуты на Нобелевскую премию. Однако в том году Менделеев скончался, а по правилам Нобелевского комитета эта премия не присуждается посмертно.

Конечно, отсутствие имени Менделеева в списке нобелевских лауреатов — огромная ошибка. Периодическая таблица химических элементов висит в каждом классе или аудитории, где преподаётся химия. Его имя по-прежнему хорошо известно во всём мире.

В 1905 году Менделеев написал: «По-видимому, Периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только надстройки и развитие обещает». Прошедшие 150 лет полностью доказали справедливость этого высказывания, а сам закон ускорил развитие всех естественных наук.

В статье использованы материалы из публикации: Hargittai B., Hargittai I. Year of the periodic table: Mendeleev and the others. Structural Chemistry, 2019, vol. 30, № 1, pp. 1—7.

Дмитрий Пущаровский,

академик, декан геологического факультета МГУ

«Наука и жизнь» №2, 2019

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Связано это с тем, что в наступившем году отмечается 150-летие её первой версии, созданной выдающимся российским химиком Д. И. Менделеевым (1834–1907). Он отправил свою таблицу в печать 17 февраля 1869 года и практически одновременно разослал её своим коллегам в России и за рубежом.

В связи с принятым ООН решением нередко возникает вопрос о том, насколько актуально сегодня обсуждать события, связанные с открытием Менделеева. В мире считают, что это величайшее открытие по-прежнему способствует развитию многих наук. Исследователи и сейчас ищут ответ на многие природные загадки, используя Периодическую таблицу. Кроме того, изучая материалы, связанные с её созданием, видишь порой абсолютно нелинейный процесс того, как делается наука. Именно это в значительной степени является целью рассказа о самой таблице, времени, в которое она создавалась, и её авторе.

Дмитрий Иванович Менделеев родился в семье директора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева и Марии Дмитриевны Корнильевой, дочери небогатого сибирского помещика, 27 января (8 февраля) 1834 года. В семье он был семнадцатым ребёнком. В детстве Дмитрий Иванович не отличался особым прилежанием в учёбе. В гимназии у него были весьма скромные оценки по латинскому языку и Закону Божьему. Охотно он занимался только математикой и физикой. Его отец скончался, когда Дмитрию было 10 лет. Матери его достался небольшой стекольный завод, которым она управляла в период учёбы сына в гимназии. В 1849 году, когда Дмитрий оканчивал гимназию, завод сгорел, и семья переехала сначала в Москву, а потом в Петербург.

Менделееву не сразу удалось продолжить образование, но всё же в 1850 году он был принят на отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института Петербурга. Впрочем, и здесь продолжились проблемы с учёбой. На первом курсе он умудрился провалить все предметы, кроме математики. Перелом произошёл в конце обучения. В 1855 году за отличный аттестат Менделеев получил золотую медаль, а заодно и направление на должность старшего преподавателя гимназии в южный город — Симферополь. Здесь он познакомился с Николаем Ивановичем Пироговым, русским хирургом, естествоиспытателем и педагогом, профессором, основоположником военно-полевой хирургии. Однако вскоре из-за начавшейся Крымской войны перевёлся в Одессу, где работал учителем в Ришельевском лицее.

В 1856 году Менделеев возвратился в Петербург и в университете защитил диссертацию на степень магистра химии. Там же он начал работать и читать курс органической химии. В 1864-м Менделеев был избран профессором химии Петербургского технологического института, а годом позже, в 1865-м, защитил докторскую диссертацию. Через два года он уже возглавил кафедру неорганической химии Петербургского университета.

Сохранились сведения, что учителем литературы Дмитрия Ивановича в Тобольской гимназии был известный впоследствии поэт Пётр Павлович Ершов, автор знаменитого «Конька-Горбунка». Весной 1862 года в Петербурге падчерица Ершова, Феозва Лещева, которая была старше Менделеева на шесть лет, стала его первой женой. Но отношения между супругами не складывались, и этот брак в 1881 году завершился разводом. Вторая жена, Анна Ивановна Попова, была моложе своего супруга на 26 лет. Она училась в консерватории по классу фортепиано, посещала школу рисования в Санкт-Петербурге. С 1876 по 1880 год Анна училась в Академии художеств. Опуская многие подробности этого романа, упомяну лишь, что Менделеев по крайней мере два раза прерывал свою работу в университете и ездил к ней в Италию. В 1881 году, давая согласие на развод, церковь тем не менее наложила на Менделеева шестилетнее покаяние; в течение этого срока он не мог венчаться вновь. Однако в апреле 1882 года, вопреки этому решению, священник Адмиралтейской церкви по фамилии Куткевич за десять тысяч рублей обвенчал Менделеева и Попову. За нарушение запрета Куткевич был лишён духовного звания.

От двух браков родилось семеро детей. Одна из его дочерей, старшая от второго брака, Любовь Менделеева, стала женой великого поэта Серебряного века Александра Блока.

В Петербургском университете Дмитрий Иванович Менделеев работал вплоть до 1890 года, и именно с этим периодом связано самое важное его открытие — создание Периодической таблицы химических элементов. Готовя лекционный курс под названием «Основы химии», Менделеев заметил определённую периодичность в свойствах химических элементов. Эта закономерность особенно ярко проявилась, когда он расположил элементы в соответствии с их атомными массами, даже несмотря на то что некоторые эти значения нуждались в корректировке. Кроме того, именно на основе этого подхода стало обоснованным предсказание некоторых, тогда ещё неизвестных, химических элементов.

История не даёт однозначного ответа на ряд вопросов, связанных с окончанием работы над первой версией Периодической таблицы. Известно, что в понедельник, 17 февраля 1869 года, Менделеев завершил разработку рукописной версии таблицы «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». Необходимая дополнительная информация содержалась в статье, которая была написана в последней декаде февраля и опубликована также в 1869 году в «Журнале Русского химического общества».

С самого начала Менделеев отчётливо сознавал, что для его открытия необходимо международное признание. Поэтому ещё в феврале он разослал свою таблицу западноевропейским коллегам. Кроме того, 6 (18) марта 1869 года знаменитый доклад Менделеева с тем же названием, что и статья, был прочитан первым редактором журнала РХО профессором Николаем Александровичем Меншуткиным на заседании Русского химического общества. Вот как об этом писал Дмитрий Иванович в 1905 году: «В начале 1869 г. я разослал многим химикам на отдельном листке „Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве“, а в мартовском заседании 1869 г. сообщил Русскому химическому обществу „О соотношении свойств с атомным весом элементов“».

В этой фразе не уточняется, почему сам автор не выступил со своим докладом. По некоторым сведениям, ещё 17 февраля он должен был отправиться в поездку для обследования артельных сыроварен в Тверской губернии. Отъезд не состоялся потому, что этот день стал днём «открытия Периодического закона», и поездку перенесли на начало марта. Менделеев предполагал попутно заехать в свою усадьбу Боблово, где в это время шла работа по реконструкции его дома. В других записях того времени отмечается, что доклад был прочитан лично Д. И. Менделеевым. Но все эти детали отступают на второй план по сравнению с самой завершённой работой.

Развитием учения о периодичности Менделеев занимался вплоть до конца 1871 года, шаг за шагом разрабатывая «естественную систему химических элементов». В тот год он лично посетил ряд высококлассных химических центров, где выступил с рассказом о своей работе, постоянно улучшая её первую версию. Возможно, что открытие Периодического закона стало одним из примеров, позволившим нобелевскому лауреату 1963 года, американскому физику венгерского происхождения Юджину Вигнеру в своей нобелевской лекции, посвящённой структуре атомных ядер, сформулировать философию научного поиска. По его словам, «наука начинается тогда, когда среди доступных природных явлений выявляются логика, согласованность и закономерность, позволяющие предложить их объяснение путём создания концепции или дать их интерпретацию естественным образом».

Как это часто бывает с важными открытиями, для которых настало время, ряд учёных в разных странах примерно в этот же период также пришли к выводу о периодичности в системе химических элементов. Наиболее известны среди них Лотар Мейер (1830–1895), работавший в Германии, и английский химик Джон Ньюлендс (1837–1898). О них я расскажу чуть позже, а сейчас особо следует упомянуть итальянского химика Станислао Канниццаро (1828–1910). Его судьба очень непроста. Получив образование в университетах Палермо и Пизы, он принял участие в народном восстании на Сицилии, после подавления которого был осуждён на смертную казнь. Некоторое время Канниццаро прожил в эмиграции и только после этого начал работу в ряде итальянских университетов. В 1871 году он был избран в итальянский Сенат, позднее стал его вице-президентом. Как член совета народного просвещения, курировал научное образование в Италии.

Главной научной заслугой Канниццаро стала предложенная им система основных химических понятий. Именно он установил наиболее точные для того времени величины атомных весов, что в дальнейшем, очевидно, способствовало открытию Периодического закона химических элементов. Свою теорию Канниццаро изложил в брошюре, которую лично раздал участникам Международного химического конгресса в Карлсруэ в 1860 году, среди которых были Д. И. Менделеев и уже упомянутый Юлиус Лотар Мейер.

В связи с этим нужно напомнить, что Юлиус Лотар Мейер — немецкий химик, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук с 1890 года — по-своему стремился навести порядок в системе химических элементов. На его родине, в городе Фарель (Нижняя Саксония), установлен мемориал с тремя скульптурными портретами: Мейера, Менделеева и Канниццаро.

В 1864 году Мейер опубликовал таблицу, содержавшую 28 элементов, размещённых в шесть столбцов согласно их валентностям. Очевидно, что эта таблица указывает на близость свойств ограниченного числа химических элементов, расположенных в вертикальных столбцах. Именно с этой целью и было ограничено их число. Менделеев писал, что таблица Л. Мейера представляла собой только простое сопоставление элементов по валентности, считавшейся их коренным свойством. Понятно, что валентность не является единственной постоянной для отдельно взятого элемента, поэтому такая таблица не могла претендовать на полноценное описание элементов и не отражала присущий их распределению периодический закон. Лишь спустя полгода после первого варианта таблицы Менделеева, в 1870 году, Мейер опубликовал работу «Природа элементов как функция их атомного веса», содержавшую новую таблицу и график зависимости атомного объёма элемента от атомного веса.

Примерно одновременно с публикацией Мейером таблицы химических элементов в соответствии с их валентностью английский химик Джон Ньюлендс предложил свой вариант периодической системы элементов. Началось с того, что в начале 1864 года Ньюлендс прочитал статью, в которой утверждалось, что атомные веса большинства элементов с большей или меньшей точностью кратны восьми. Мнение автора было ошибочным, однако Ньюлендс решил продолжить исследования в этой области. Он составил таблицу, в которой расположил все известные элементы в порядке увеличения их атомных весов. В статье, датированной 20 августа 1864 года, он отметил, что «в этом ряду наблюдается периодическое появление химически сходных элементов». Пронумеровав элементы и сопоставив их свойства, Ньюлендс сделал вывод: «Разность в номерах наименьшего члена группы и следующего за ним равна семи; иначе говоря, восьмой элемент, начиная с данного элемента, является своего рода повторением первого, подобно восьмой ноте октавы в музыке…» Эта мистическая музыкальная гармония в конечном счёте скомпрометировала всю работу, которая внешне несколько напоминала Периодическую таблицу Менделеева.

Спустя год, 18 августа 1865-го, Ньюлендс опубликовал новую таблицу элементов, назвав её «законом октав». 1 марта 1866 года он выступил с докладом «Закон октав и причины химических соотношений среди атомных весов» на заседании Лондонского химического общества, который не вызвал особого интереса. История сохранила лишь ехидное замечание профессора физики Лондонского университетского колледжа Джорджа Фостера: «Не пробовал ли докладчик располагать элементы в порядке начальных букв их названий и не обнаружил ли при этом каких-либо закономерностей?»

В 1887-м Лондонское Королевское общество присудило Ньюлендсу одну из самых почётных наград того времени — медаль Дэви, которая вручается ежегодно с 1877 года за достижения в химии. Ньюлендс её получил «за открытие Периодического закона химических элементов», хотя пятью годами ранее, в 1882-м, этой награды были удостоены Д. И. Менделеев и Л. Мейер «За открытие периодических соотношений атомных весов». Награждение Ньюлендса выглядело несколько сомнительным, хотя неоспоримой заслугой английского учёного является то, что он действительно впервые констатировал факт периодического изменения свойств химических элементов, нашедший отражение в «законе октав». По высказыванию Д. И. Менделеева, «…в этих трудах видны некоторые зародыши Периодического закона».

Теперь несколько примеров того, как связана Периодическая система с геологией и, прежде всего, с науками о веществе земных оболочек. Всем понятно, что минералогия, постоянно обогащая представления о минералах и соответственно о химических элементах, содержащихся в их составе, способствовала созданию Периодической системы. Сама же система сразу указала на ряд узких мест в научных представлениях о химических элементах. Одним из первых результатов её использования был пересмотр атомных весов урана и редкоземельных элементов, а также их перевод из двухвалентных аналогов кальция в группу трёхвалентных элементов. В наши дни значение этой коррекции становится всё более очевидным. Потребление редкоземельных элементов только в России составляет более двух тысяч тонн в год. Примерно 70% используется в современной электронике и фотонике, поэтому во всём мире идёт охота за этим видом минерального сырья.

Периодическая таблица строилась не только на основе атомных весов. В ней также были учтены и свойства химических элементов. Благодаря этому Менделеев смог предсказать экаалюминий (галлий) и экасилиций (германий). Оба элемента были вскоре открыты — в 1876 и 1886 годах соответственно. Они также очень важны в полупроводниковых технологиях, в связи с чем потребность в них весьма велика. Наконец, следует упомянуть, что ещё при жизни Менделеева было открыто семейство благородных газов. Это открытие отчётливо позволило отойти от аналогии периодов с музыкальными октавами и указало на выделение в таблице октетов химических элементов с повторением близких свойств на девятом элементе. Стоит добавить, что помимо использования этих элементов в технике они рассматриваются как важнейшие компоненты глубинных оболочек газовых гигантов.

Дополнения в таблицу связаны не только с открытиями новых химических элементов. Нужно отметить, что в Периодической таблице не всегда положение элемента, определяемое его атомным весом, полностью соответствовало его химическим свойствам, которым Менделеев отдавал предпочтение. Так возник вопрос: есть ли у элемента более фундаментальное свойство, чем его атомный вес? В 1913 году, через шесть лет после кончины Дмитрия Ивановича Менделеева, молодой английский физик Генри Мозли ввёл представление об атомном номере элемента — положительном заряде атомного ядра. Выполненные Мозли расчёты атомных спектров в дальнейшем привели к открытию четырёх до этого неизвестных элементов: гафния, рения, технеция и прометия.

Модель электронного строения атомов способствовала пониманию особенностей их поведения в геохимических процессах. В частности, когда немецкий минералог Гуго Штрунц открыл в 1958 году первый галлиевый минерал галлит CuGaS2, все стали думать, что галлий следует искать в широко известном халькопирите CuFeS2, поскольку оба минерала имеют однотипную структуру. Но это было абсолютно безуспешно. Причина состоит в том, что у железа в халькопирите и у галлия в галлите разные внешние электронные оболочки. У галлия они содержат 18 электронов, а у железа — только 13. Этот пример показывает, что Периодическая система позволяет многое понять в науке о рудных минералах.

Большая роль менделеевской системы в минералогии была сразу оценена молодым профессором МГУ Владимиром Ивановичем Вернадским, построившим в конце ХIХ века таблицу изоморфно замещающихся элементов — так называемые ряды Вернадского. Радиусы атомов тогда ещё не были известны, и замещения рассматривались лишь внутри вертикальных рядов или групп Периодической системы. Поэтому ряды Вернадского не встретили признания у минералогов и геохимиков, а вместе с этим уходила на второй план и сама Периодическая система.

Положение коренным образом изменилось после того, как Виктор Гольдшмидт в 1926 году сформулировал правило для изоморфных замещений. Он указал, что при изоморфизме размер замещаемых ионов не может различаться больше чем на 10–15%. Поэтому в середине 40-х годов прошлого века прозвучали призывы Александра Николаевича Заварицкого и Анатолия Георгиевича Бетехтина не забывать о Периодической системе при рассмотрении не только изоморфных замещений, но и геохимических процессов. Сама же Периодическая система теперь, кроме атомного веса и порядкового номера элемента, дополнялась значением его ионного радиуса. Таким образом, в Периодической таблице выявились диагональные ряды, соответствующие допустимым изоморфным замещениям. Их иллюстрацией могут служить: Li+ — Mg2+ — Sc3+; Na+ — Ca2+ — Y3+ — Th4+; Al3+ — Ti4+ — Nb5+ — W6+. Этому диагональному закону большое внимание уделял Александр Евгеньевич Ферсман. Стало понятно, почему натрий и кальций замещают друг друга в любых пропорциях в полевых шпатах — главных породообразующих минералах земной коры. При этом для сохранения зарядового баланса гетеровалентный изоморфизм протекает по схеме: Na+ + Si4+ = Ca2+ + Al3+. Далее на диагонали расположен иттрий, а с ним и вся группа редких земель. В минералах химические элементы этой группы почти всегда связаны с кальцием, и это, как уже отмечалось, явилось причиной того, что вначале им приписали валентность +2.

В целом, результаты этих работ расширили представления о периодическом изменении новых, ранее неизвестных свойств химических элементов — ионных радиусов, потенциала ионизации и других понятий энергетической кристаллохимии.

Факты из жизни Менделеева говорят о том, что он был весьма разносторонним человеком, которого очень многое восхищало и интересовало. Одним из необычных его увлечений было изготовление чемоданов. Его изделия отличались высоким качеством и добротностью. Секрет заключался в особом рецепте приготовления клеевой смеси, который учёный изобрёл сам. Все купцы Москвы и Петербурга стремились заполучить чемоданы «от самого Менделеева».

В последние годы жизни Менделеев много сделал для открытия первого университета в Сибири, в Томске, содействовал открытию в Киеве Политехнического института. В 1866 году он стал одним из создателей первого в Российской империи химического общества. В 1890 году Менделеев был вынужден покинуть Петербургский университет из-за своей поддержки студенческого движения, связанного с недовольством условиями жизни и учёбы, а также из-за разногласий с министром народного просвещения. В 1892 году министр финансов С. Ю. Витте предложил Менделееву стать хранителем Депо образцовых мер и весов, которое в 1893-м по инициативе Дмитрия Ивановича было преобразовано в Главную палату мер и весов. Он считал необходимым введение в России метрической системы мер, которая по его настоянию в 1899 году в принципе была принята. В начале 1907 года Д. И. Менделеев заболел воспалением лёгких и вскоре скончался. Он похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Подводя некоторый итог истории создания Периодической таблицы химических элементов, нужно ещё раз подчеркнуть особую приоритетную роль Д. И. Менделеева. Определённо это было признано международным научным сообществом ещё при его жизни. В 1905 году он был удостоен высшей награды Лондонского Королевского общества — медали Копли, вручаемой с 1731 года, «За вклад в химические и физические науки». Менделеев был избран членом Лондонского Королевского общества, а также членом Национальной академии наук США и Королевской Шведской академии наук. В 1876 году Дмитрий Иванович стал членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Однако кандидатура Менделеева в академики в 1880 году была незаслуженно отвергнута, несмотря на его международную известность и на то, что в значительной степени благодаря ему Петербург стал признанным центром химии. Очевидно, что для него это было весьма унизительно.

Менделеев трижды выдвигался на Нобелевскую премию: в 1905, 1906 и 1907 годах. Однако номинировали его только иностранцы. Члены Императорской академии наук при тайном голосовании неоднократно отвергали его кандидатуру. Каждый раз его выдвигали один-два человека, тогда как конкурентов номинировали 20–30 учёных. Известно, что Нобелевская премия даётся прежде всего за результаты недавних исследований, поэтому возникали разногласия: насколько создание Периодической таблицы может считаться современной работой? Одним из весьма убедительных аргументов в пользу её актуальности было абсолютно логичное размещение в ней открытых в то время благородных (инертных) газов. В 1905 году Нобелевский комитет рассматривал кроме работ Д. И. Менделеева работы двух других химиков: Адольфа фон Байера (Германия, органическая химия) и Анри Муассана (Франция, неорганическая химия). В итоге премию присудили фон Байеру. В 1906 году Нобелевский комитет по химии рекомендовал Д. И. Менделеева к присуждению премии общему собранию Королевской Шведской академии. Результаты голосования на заседании комитета были 4:1 в пользу Менделеева. Единственный голос был подан за Муассана. За него очень активно выступал член Нобелевского комитета Петер Класон. Он не преуменьшал значение работы Менделеева, но очень настойчиво подчёркивал, что без полученных Канниццаро точных значений атомных весов создание Периодической таблицы было бы вряд ли возможно. Он же и предложил рассматривать Менделеева и Канниццаро вместе как кандидатов на Нобелевскую премию. На первый взгляд это предложение представлялось достаточно разумным. Однако рассмотрение Канниццаро как кандидата на премию в 1906 году было уже невозможно, поскольку выдвижение было закончено 31 января. Поэтому премию 1906 года присудили А. Муассану. На следующий, 1907 год Менделеев и Канниццаро, теперь уже вместе, были выдвинуты на Нобелевскую премию. Однако в том году Менделеев скончался, а по правилам Нобелевского комитета эта премия не присуждается посмертно.

Конечно, отсутствие имени Менделеева в списке нобелевских лауреатов — огромная ошибка. Периодическая таблица химических элементов висит в каждом классе или аудитории, где преподаётся химия. Его имя по-прежнему хорошо известно во всём мире.

В 1905 году Менделеев написал: «По-видимому, Периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только надстройки и развитие обещает». Прошедшие 150 лет полностью доказали справедливость этого высказывания, а сам закон ускорил развитие всех естественных наук.

В статье использованы материалы из публикации: Hargittai B., Hargittai I. Year of the periodic table: Mendeleev and the others // Structural Chemistry, 2019, vol. 30, № 1, pp. 1–7.

Чем знаменит Дмитрий Иванович Менделеев? Сразу вспоминается открытый им периодический закон, легший в основу периодической системы химических элементов. Еще могут прийти на ум его «Рассуждения о соединении спирта с водою», положившие начало мифу об изобретении ученым русской водки. Однако это лишь малая часть гениального наследия творца. Сложно даже представить себе все научные, философские и публицистические направления деятельности этого человека. Известный русский химик Лев Чугаев писал: «Менделеев был непревзойденным химиком, первоклассным физиком, плодотворным исследователем в области метеорологии, гидродинамики, геологии, отделах химической технологии, глубоким знатоком русской промышленности, оригинальным мыслителем в области народного хозяйства, государственным умом, которому не суждено было, к сожалению, стать государственным человеком, однако который понимал задачи и видел будущее России гораздо лучше представителей официальной власти». Наряду с Альбертом Эйнштейном многие называют Менделеева самым великим ученым всех времен. Каким же на самом деле был Дмитрий Иванович?

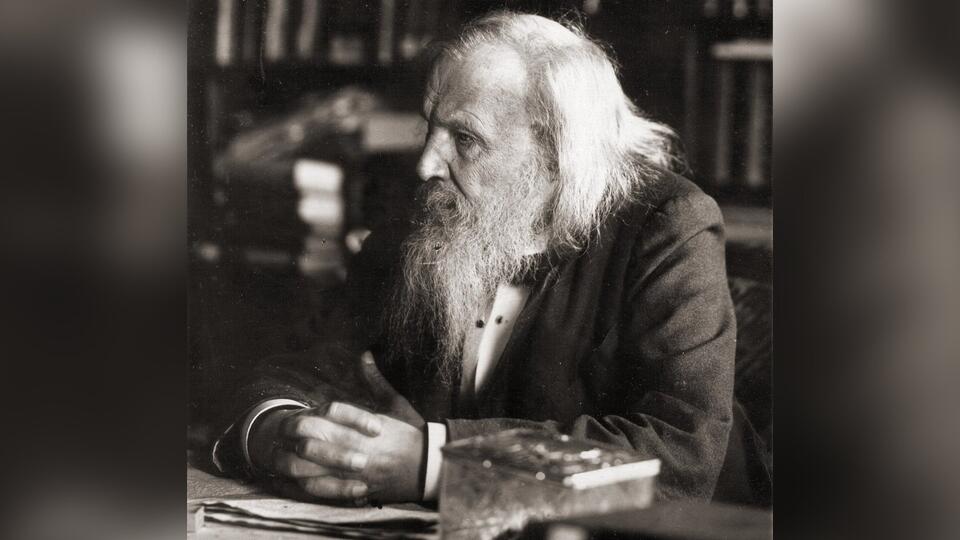

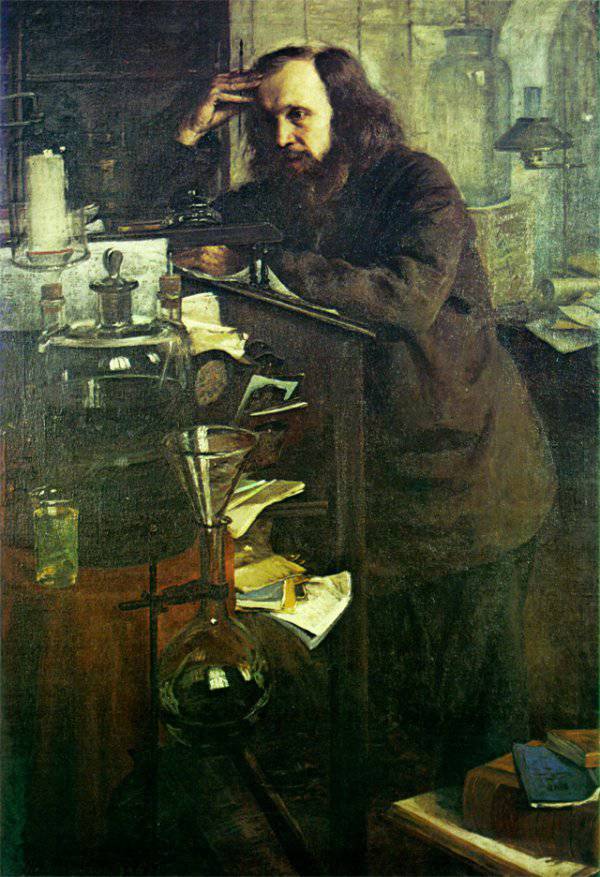

Все, кто знал легендарного химика, отмечали его удивительную, неординарную внешность: «Длинные до плеч серебристо-пушистые волосы, наподобие львиной гривы, высокий лоб, большая борода, – все вместе делали голову Менделеева очень выразительной и красивой. Сосредоточенно сдвинутые брови, проникновенный взгляд чистых и ясных синих глаз, высокая, широкоплечая, чуть сутуловатая фигура придавали внешнему облику черты выразительности и неповторимости, сравнимые с мифическими героями давно минувших лет».

Родился Дмитрий Менделеев 8 февраля 1834 года в старинном городе Тобольске в семье Ивана Павловича Менделеева и Марии Дмитриевны Корнильевой. Был он семнадцатым, последним ребенком. Мать будущего ученого происходила из рода знатных купцов, основавших в 1789 году первую Тобольскую типографию. А отец окончил Петербургский Педагогический институт и работал директором местной классической гимназии. В год рождения Дмитрия зрение отца резко ухудшилось, ему пришлось оставить службу, и все заботы легли на Марию Дмитриевну, которая после переезда всей семьи в село Аремзянское, взяла на себя роль управляющей принадлежавшим ее брату стекольным заводом, выпускавшим посуду для аптекарей.

В 1841 году Дмитрий поступил в гимназию. Удивительно, но будущее светило училось довольно плохо. Из всех предметов по душе ему были лишь физика и математика. Отвращение к классическому обучению осталось у Менделеева на всю жизнь. В 1847 году Иван Павлович умер, и мать с детьми перебралась в Москву. Несмотря на упорные попытки, молодому Дмитрию Ивановичу не разрешили поступить в Московский университет. Выпускникам гимназии по правилам тех лет дозволялось идти в университеты лишь своих округов, а Тобольская гимназия принадлежала к Казанскому округу. Лишь после трехлетних хлопот Менделеев сумел попасть на физико-математический факультет Главного педагогического института в Петербурге.

Обстановка этого закрытого учебного заведения, благодаря небольшому количеству студентов и крайне заботливому отношению к ним, а также их тесной связи с профессорами, давала широчайшие возможности для развития индивидуальных наклонностей. Здесь преподавали лучшие научные умы того времени, выдающиеся учителя, умевшие заронить глубокий интерес к науке в души своих слушателей. Математику Менделееву преподавал Михаил Остроградский, физику – Эмилий Ленц, зоологию – Федор Брандт, а химию – Александр Воскресенский. Именно химию Дмитрий Иванович полюбил больше всего в институте. Также стоит отметить, что после первого года обучения у будущего ученого обнаружились проблемы со здоровьем, в частности регулярно шла кровь горлом. Врачи диагностировали заболевание как открытая форма туберкулеза и объявили юноше, что его дни сочтены. Однако все это не помешало Менделееву в 1855 году закончить с золотой медалью отделение естественных наук.

Окончив институт, Дмитрий Иванович отправился в места с более мягким климатом. Какое-то время он работал в Крыму, затем в Одессе, а после защиты магистерской диссертации возвратился в Северную столицу в Петербургский университет. По рекомендации «дедушки русской химии» Александра Воскресенского Менделеев в 1859 году отправился в заграничную поездку. В ходе ее он побывал в Италии и Франции. Посетив Германию, он решил пожить в этой стране какое-то время. Местом жительства выбрал город Гейдельберг, в котором трудились известные химики, и одновременно имелась многочисленная колония русских.

Недолгая работа Дмитрия Ивановича на новом месте показала, что в знаменитой бунзеновской лаборатории не имеется нужных ему приборов, весы «куда как плоховаты», а «все интересы ученых самые, увы, школьные». Менделеев, самостоятельно приобретя в Германии и Франции все необходимые ему приборы, организовал свою собственную домашнюю лабораторию. В ней он исследовал капиллярность, открыл температуру абсолютного кипения (критическую температуру), доказал, что нагретый до температуры абсолютного кипения пар невозможно никаким повышением давления обратить в жидкость. Также в Гейдельберге у Дмитрия Ивановича был роман с местной актрисой Агнессой Фойгтман, в результате которого немка забеременела. Впоследствии ученый высылал родившейся дочери деньги, пока она не выросла и не вышла замуж.

В 1861 Дмитрий Иванович вернулся в родной Петербургский университет, устроился работать на кафедру органической химии и написал знаменитую книгу-учебник «Органическая химия». В 1862 году Менделеев женится на Феозве Никитичне Лещевой. Известно, что к браку его долгое время склоняла старшая сестра Ольга. В это же время вышло второе издание «Органической химии», а ее двадцативосьмилетний автор удостоился «демидовской премии» в 1000 рублей, на которую отправился в свадебное путешествие по Европе. В 1865 году ученый защитил докторскую диссертацию на тему соединения спирта с водой, изложив свою собственную теорию растворов. Его измерения легли в основу алкоголиметрии в России, Германии, Голландии и Австрии.

Вскоре после появления на свет сына Владимира (в будущем выпускника Морского корпуса) Дмитрий Иванович приобрел около Клина маленькое имение Боблово. Вся его дальнейшая жизнь, начиная с 1866 года, была неразрывно связана с этим местом. Он с родными уезжал туда ранней весной и возвращался в Петербург лишь поздней осенью. Ученый уважал и любил физический труд, в Боблове у Менделеева имелся образцовый скотный двор с племенной скотиной, конюшня, молочная, молотилка, опытное поле, на котором ученый проводил эксперименты с различными удобрениями.

После защиты докторской диссертации Менделеев возглавил кафедру общей химии Петербургского университета. Он интенсивно проводил эксперименты, писал ставший популярным труд «Основы химии», выступал с совершенно удивительными лекциями, которые всегда собирали полные аудитории. Речь Дмитрия Ивановича не была легкой и гладкой. Он начинал всегда вяло, часто запинался, подбирая нужные слова, делал паузы. Мысли его обгоняли темп речи, из-за чего получалось нагромождение фраз не всегда правильных грамматически. Историк Василий Чешихин вспоминал: «Говорил он, будто медведь шел напролом через кустарник». Сам же ученый говорил: «В аудиторию ко мне ломились не ради красивых слов, но ради мыслей». В его словах всегда звучала страсть, убежденность, уверенность, строгая аргументация – фактами, логикой, расчетами, опытами, результатами аналитической работы. По богатству содержания, по глубине и напору мысли, по способности захватить и увлечь аудиторию (существовала поговорка, что на лекциях Менделеева даже стены потеют), по умению воодушевить, убедить слушателей, превратить их в своих единомышленников, по меткости и образности речи можно утверждать, что гениальный ученый был блестящим, хотя и немного своеобразным, оратором. Обращала на себя внимание также внушительная и энергичная жестикуляция, а также тембр голоса – звучный, приятный на слух баритон.

В 1869 году, в тридцатипятилетнем возрасте на заседании недавно образованного Русского химического общества Менделеев познакомил коллег-химиков со своей новой статьей «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». После ее дальнейшей доработки в 1871 появилась знаменитая статья ученого «Закон для химических элементов» – в ней Дмитрий Иванович представил периодическую систему, по сути, в ее современной форме. Кроме того он предсказал открытие новых элементов, для которых оставил в таблице пустые места. Понимание периодической зависимости дало возможность Менделееву исправить атомные веса одиннадцати элементов. Ученый не только предсказал наличие целого ряда еще не открытых элементов, но и представил подробное описание свойств трех из них, которые, по его мнению, будут обнаружены раньше других. Статью Менделеева перевели на немецкий язык, а ее оттиски разослали многим знаменитым европейским химикам. Увы, русский ученый, не только не дождался от них компетентного мнения, но даже элементарного ответа. Ни один из них не оценил важности совершенного открытия. Отношение к периодическому закону поменялось лишь в 1875 году, когда Лекок де Буабодран открыл галлий, который по своим свойствам был поразительно похож на один из предсказанных Менделеевым элементов. А написанные им «Основы химии» (включавшие помимо прочего периодический закон) оказались монументальным трудом, в котором был впервые в виде стройной научной системы изложен огромный фактический материал накопленный по самым различным отраслям химии.

Менделеев являлся убежденным врагом всего мистического и не мог не отреагировать на увлечение спиритизмом, овладевшее частью русского общества в семидесятых годах 19 века. Такие заграничные новинки, как вызов духов и «столоверчение» с участием различного рода медиумов получили в России широкое распространение, сложилось мнение, что спиритизм – «мост между знаниями физических явлений к постижению психических». По предложению Дмитрия Ивановича в 1875 году Русское физико-химическое общество организовало комиссию по изучению «медиумических» явлений. Наиболее известные зарубежные медиумы (братья Петти, госпожа Клаир и некоторые другие) получили приглашение посетить Россию с целью провести свои сеансы в присутствии членов комиссии, а также сторонников существования возможности вызывать духов.

Самые элементарные меры предосторожности, которые предприняли члены комиссии на спиритических сеансах, развеяли атмосферу таинственности, а разработанный Менделеевым особый манометрический стол, определяющий давление на него, привел к тому, что «духи» наотрез отказались от общения. Приговор комиссии по окончанию работ гласил: «Спиритические явления проистекают от сознательного обмана или бессознательных движений, а спиритическое учение является суеверием…». Сам же Менделеев по этому поводу написал следующие строки: «Я решил бороться против спиритизма, после того как Бутлеров и Вагнер стали проповедовать это суеверие… Противу авторитета профессорского надлежало действовать профессорам же. Результата добились: бросили спиритизм. Не жалею, что хлопотал много».

После издания «Основ» химия в жизни великого ученого отходит на второй план, а его интересы смещаются в иные сферы. В те годы единственным ценившимся нефтепродуктом являлся керосин, применяемый только для освещения. Менделеев же сосредотачивает все свое внимание на нефти. Еще в 1863 Дмитрий Иванович провел анализ бакинской нефти, дал ценные советы по ее переработке и транспортировке. По его мнению, сокращение транспортных расходов могла принести перевозка керосина и нефти по воде в наливных судах и перекачка их по трубопроводам. В 1876 году ученый пересекает Атлантический океан с целью ознакомиться с организацией нефтяного дела в штате Пенсильвания и посетить промышленную выставку в Филадельфии. По возвращению он с грустью писал: «Единственной целью масс нажива стала… Не видна новая заря по ту сторону океана». Под напором Русского технического общества, поддержавшего все выводы Менделеева по итогам поездки в Америку, была отменена система «откупного содержания» нефтяных участков, имеющаяся в России и приводившая к варварскому использованию месторождений без внедрения технических новинок и монтажа дорогостоящего оборудования. А к 1891 году была организована перевозка нефти в соответствии с требованиями Дмитрия Ивановича. Стоимость перевозок при этом упала в три раза.

В 1877 году уже после возвращения Дмитрия Ивановича из США к нему в университетскую квартиру переселилась его сестра Екатерина Капустина с детьми и внучкой. Через них он познакомился с Анной Ивановной Поповой, одаренной донской казачкой, ученицей консерватории и школы рисования, дочерью отставного казачьего полковника. Необходимо отметить, что его отношения с женой к этому времени стали крайне напряженными. Дмитрий Иванович чувствовал себя в семье отчужденно и одиноко. Нет ничего удивительного, что он полюбил эту обаятельную и жизнерадостную художницу, которая была моложе ученого на двадцать шесть лет. Спустя почти пять лет знакомства Менделеев, наконец, решился сделать Анне Ивановне предложение.

В 1880 году Анна Ивановна уехала в Италию на стажировку, а Феозва Никитична – супруга ученого – дала согласие на развод. Менделеев и Попова решили что, пока будет тянуться дело о разводе, вместе в Петербурге не показываться. Дмитрия Иванович отправился к ней в Италию, а затем они вместе посетили Испанию, Каир, некторое время жили на Волге. Все лето 1881 Феозва Никитична находилась вместе с дочерью в Боблове, а затем въехала в новую петербургскую квартиру, которую Менделеев снял им и полностью обставил. Кроме того он предоставил бывшей супруге полное университетское жалование, а позднее выстроил ей и дочери дачу на берегу Финского залива. Дело о разводе окончилось тем, что на ДмитрияИвановича в наказание было наложено церковное покаяние сроком на семь лет, в течение которых ему было отказано в праве жениться. Однако в январе 1882 в Кронштадте священник Адмиралтейской церкви обвенчал Менделеева с Анной Ивановной, за что был лишен сана уже на следующий день. Новый брак оказался гораздо более счастливым. Вскоре у них родилась дочь Люба, ставшая в будущем женой Блока, еще через два года – сын Иван, а в 1886 году – близнецы Василий и Мария.

Своих детей гениальный ученый любил глубоко, искренне и нежно. Он говорил: «Многое я испытал в жизни, но лучше детей ничего не знаю». Показательный пример – Дмитрий Менделеев стал первым русским химиком, приглашенным Британским химическим обществом, чтобы принять участие в знаменитых Фарадеевских чтениях. Дмитрий Иванович должен был 23 мая 1889 года выступить в Лондоне с докладом на тему «Периодическая законность химических элементов», однако, узнав из телеграммы о том, что заболел Василий, незамедлительно вернулся домой.

Н. А. Ярошенко. Д. И. Менделеев. 1886. Масло

Будучи одним из основателей организации отдела воздухоплавания, Менделеев помогал в работе А.Ф. Можайскому и К.Э. Циолковскому, с Макаровым работал над разработкой первого отечественного ледокола, занимался вопросами создания летательных аппаратов и подводной лодки. Исследования сжимаемости газов позволили ему получить уравнение, известное ныне как «Менделеева-Клапейрона», легшее в основу современной газовой динамики. Огромное внимание Дмитрий Иванович уделял проблемам исследования Северного Ледовитого океана, вопросам улучшения судоходства по внутренним водохранилищам страны. В 1878 году Дмитрий Иванович представил работу «О сопротивлении жидкостей и воздухоплавании», в которой не только давал систематическое изложение существовавших взглядов на сопротивление среды, но и приводил собственные оригинальные идеи в этом направлении. Николай Егорович Жуковский высоко оценивал книгу, называя ее «основным руководством для лиц, занимающихся баллистикой, воздухоплаванием и кораблестроением». Весь доход от продажи монографии Менделеев передал на поддержку развития отечественых исследований по воздухоплаванию. В соответствии с его идеями в Петербурге был выстроен Морской опытный бассейн, в котором испытывались новые модели судов. В этом бассейне адмирал С.О. Макаров вместе с будущим академиком А.Н. Крыловым изучали вопросы непотопляемости судов.

Дмитрий Иванович и сам принимал участие в освоении воздушных просторов. Известен случай, когда ученый сознательно решился на шаг, связанный с большим риском для жизни. В августе 1887 он поднялся на воздушном шаре на высоту около трех километров для того, чтобы наблюдать солнечное затмение. Погода была нелетная, ученый буквально силой высадил пилота из корзины, поскольку намокший летательный аппарат не мог поднять двоих. Сам Менделеев не имел опыта пилотирования на воздушном шаре. Прощаясь с друзьями, он с улыбкой сказал: «Летать я не боюсь, боюсь того, что мужики при спуске примут за черта и побьют». К счастью, аппарат, пробыв в воздухе около двух часов, благополучно приземлился.

В 1883 году внимание Менделеева переключилось на исследование водных растворов. В работе он использовал весь накопленный опыт, новейшие приборы, измерительные методы и математические приемы. Кроме того он спроектировал башню астрономической обсерватории и занимался проблемами измерения температур верхних слоев атмосферы. В 1890 году у Дмития Ивановича произошел конфликт с министром просвещения. Проработав в Петербургском университете двадцать семь лет, Менделеев ушел из него, однако научная деятельность его отнюдь не закончилась. Уже спустя некоторое время он изобрел бездымный, пироколлоидный порох, превосходящий по характеристикам французский, пироксилиновый.