Валентность

— число, которое показывает, со сколькими одновалентными атомами может сочетаться атом данного элемента или соединения; сколько таких атомов он может заместить. Валентность характеризует способность атома образовывать определенное количество химических связей , которая может быть связана со способностью атомов отдавать или присоединять определенное число электронов .

Степени валентности элемента является количество атомов водорода (или другого одновалентного элемента), которую атом данного элемента может присоединить или заместить. Так, в соединениях HCl, H 2 O

и хлор является одновалентным, кислород — двухвалентным, а азот — трехвалентным, ибо они соединены соответственно с одним, двумя и тремя атомами водорода.

Валентность химического элемента можно определять не только по формуле его соединения с водородом, но и с другими элементами, валентность которых известна. Например, в соединениях NaCl, MgCl 2 и AlCl 3 натрий является одновалентным, магний — двухвалентным, а алюминий — трехвалентным, ибо они соединены соответственно с одним, двумя и тремя атомами одновалентного хлора.

Некоторые элементы имеют постоянную валентность, а некоторые — переменную. Например, Водород , Натрий и Калий в своих соединениях бывают только одновалентные, Кальций , Барий , Магний , Цинк и Кислород — только двухвалентные, а Бор и Алюминий — только трехвалентный. Большинство химических элементов имеют переменную валентность. Так, медь может быть одновалентная (CuCl) и двухвалентного (CuCl 2), железо — двухвалентное (FeCl 2) и трехвалентное (FeCl 3), углерод — двухвалентный (CO) и четырехвалентный (CO 2), сера — четырехвалентный (SO 2) и шестивалентного (SO 3) и т. д.

Что касается природы валентности, то есть природы тех сил, которые обусловливают собой химическую связь атомов в молекулах, то она долгое время оставалась неизвестной. Только когда стала известна строение атомов, появились теории, которые объясняли причину различной валентности химических элементов и природу химической связи их атомов. Важнейшими из этих теорий является теория о електровалентний, или ионный химическая связь и теория о ковалентная , или атомный, химическая связь.

1. Постоянная валентность

o H, F, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Ag, I, Cl, Br — 1

o Be, Mg, Ca, Ba, Zn, Ra, Cd, Sr, В — 2

o С, Si — 4. Al, Cr, Bi — 3

2. Переменная валентность

o Fe, Co, Ni — 2 и 3

o Sn, Pb — 2 и 4

o Mn — 2, 3, 4, 5 и 7

o N — 2, 3, 4, 5

1

§ 11. Валентность химических элементов

Понятие о валентности.

Химические формулы можно вывести на основании данных о составе веществ. Однако

чаще всего при составлении химических формул учитываются закономерности, которым подчиняются химические элементы , соединяясь между собой. Чтобы понять сущность этих закономерностей, следует ознакомиться со свойством атомов, которое называется валентностью.

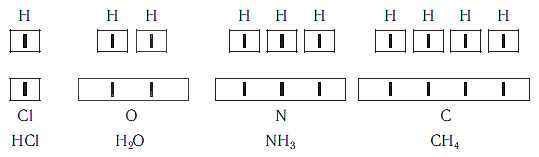

Рассмотрим химические формулы соединений некоторых элементов с водородом:

НС1 Н 2 О NH 3 СН 4

Хлороводород вода аммиак метан

Как видно из приведенных примеров, атомы элементов хлора, кислорода, азота, углерода обладают свойством присоединять не любое, а только определенное число атомов водорода. Таким же свойством обладают и другие элементы в различных соединениях. Понятию «валентность» можно дать следующее определение:

Валентность — это свойство атомов химического элемента присоединять определенное число атомов других химических элементов.

Атомы водорода не могут присоединять более одного атома другого химического элемента, поэтому валентность водорода принята за единицу. Валентность же других элементов можно выразить числом , показывающим, сколько атомов водорода может присоединить к себе атом данного элемента. Например, в молекуле хлороводорода атом хлора присоединяет один атом водорода, следовательно, хлор одновалентен. Валентность кислорода равна двум, ибо его один атом присоединяет два атома водорода. Азот в молекуле аммиака трехвалентен, а углерод четырехвалентен. Это можно записать следующим образом:

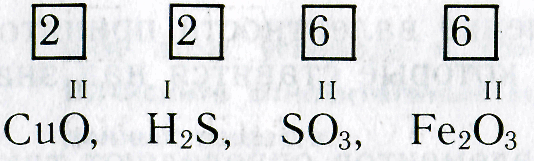

(Численное значение валентности принято обозначать римскими цифрами, которые ставятся над знаками химических элементов.)

Валентность элементов определяют также по кислороду, который обычно двухвалентен. Например, ртуть Hg и медь Сu образуют оксиды HgO и СuО. Так как кислород двухвалентен и в этих оксидах на один атом элемента приходится по одному атому кислорода , то ртуть и медь в этих соединениях двухвалентны.

Ответьте на вопросы 1-3 (с. 32).

§12. Определение валентности элементов по формулам их соединений. Составление химических формул по валентности

Определение валентности элементов по формулам их соединений.

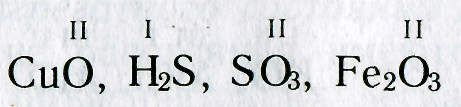

Зная формулы веществ, состоящих из двух химических элементов, и валентность одного из них, можно определить валентность другого элемента. Например, если дана формула оксида меди СuО, то валентность меди можно определить следующим образом. Валентность кислорода равна двум, а на один атом кислорода приходится один атом меди. Следовательно, валентность меди тоже равна двум.

Несколько сложнее определить валентность по формулам соединений, образованных не одним, а несколькими атомами химических элементов. Например, чтобы определить валентность железа в оксиде железа Fe 2 O 3 , рассуждают так. Валентность кислорода равна двум. Общее число единиц валентностей трех атомов кислорода равно шести (2-3). Следовательно, шесть валентностей приходятся на два атома железа , а на один атом железа приходятся три единицы валентности (6:2).

При определении валентности элемента по формуле следует учитывать, что число единиц валентности всех атомов одного элемента должно быть равно числу единиц валентности всех атомов другого элемента.

Итак, валентность элементов по формулам можно определить следующим образом:

1

2. Находят и записывают общее число валентностей (наименьшее общее кратное) известного элемента:

3

Составление химических формул по валентности.

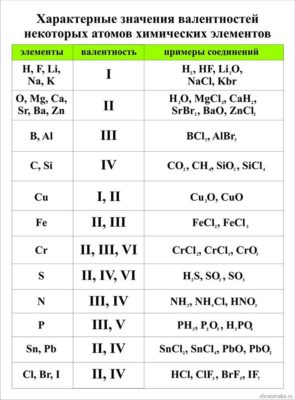

Чтобы составить химическую формулу, необходимо знать валентность элементов, образующих данное химическое соединение. Сведения о валентности некоторых элементов приведены в таблице 3.

Таблица 3. Валентность некоторых элементов в химических соединени

| Валентность | Химические элементы | Примеры формул соединений |

| С постоянной валентностью |

||

| I | Н, Na, К, Li | Н 2 О, Na 2 O |

| II | О, Be, Mg, Ca, Ba, Zn | MgO, CaO |

| III | А1, В | А1 2 Оз |

| С переменной валентностью |

||

| Си | Cu 2 O, CuO | |

| II и III | Fe, Co, Ni | FeO, Fe 2 O 3 |

| II и IV | Sn, Pb | SnO, SnO 2 |

| III и V | Р | PH 3 , P 2 O 5 |

| II, III и VI | Cr | CrO, Сг 2 О 3 , СгОз |

| II, IV и VI | S | H 2 S, SO 2 , SO 3 |

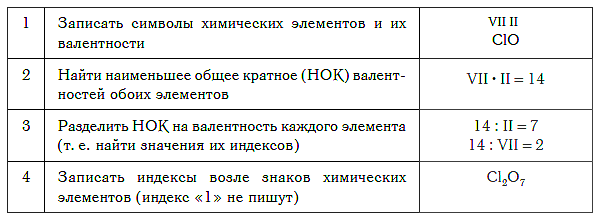

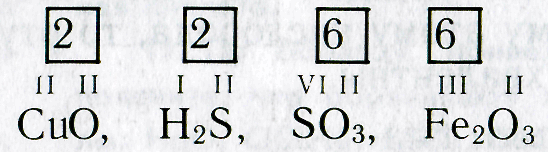

При составлении химических формул можно соблюдать следующий порядок действий:

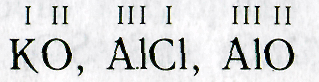

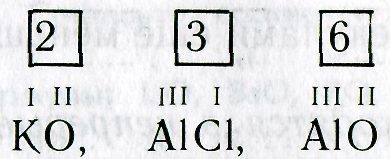

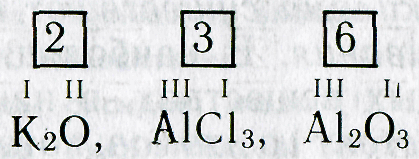

1. Пишут рядом химические знаки элементов, которые входят в состав соединения:

КО, А1С1, А1О

2. Над знаками химических элементов проставляют валентность:

3. Определяют наименьшее общее кратное чисел, выражающих валентность обоих элементов:

4. Делением наименьшего общего кратного на валентность соответствующего элемента находят индексы (индекс «1» не пишут):

В названии веществ, образованных элементами с переменной валентностью , пишут в скобках цифру, показывающую валентность данного элемента в этом соединении. Например, СuО — оксид меди (II), Сu 2 О — оксид меди (I), и FeCl 2 — хлорид железа (II), FeCl 3 — хлорид железа (III).

Выполните упражнения 4-7 (с. 32-33). Решите задачи 1, 2 (с. 33).

§13. Атомно-молекулярное учение

Мы уже знаем, что многие вещества состоят из молекул, а молекулы — из атомов (с. 13-14). Сведения об атомах и молекулах объединяются в атомно-молекулярное учение. Вам известно, что основные положения этого учения были разработаны великим русским ученым М. В. Ломоносовым. С тех пор прошло более двухсот лет, учение об атомах и молекулах получило дальнейшее развитие. Так, например, теперь известно , что не все вещества состоят из молекул. Большинство твердых веществ, с которыми мы встретимся в курсе неорганической химии, имеют немолекулярное строение.

Однако

относительные молекулярные массы вычисляются как для веществ с молекулярным, так и для веществ с немолекулярным строением. Для последних понятия «молекула» и «относительная молекулярная масса» употребляют условно.

Основные положения атомно-молекулярного учения можно сформулировать так:

1. Существуют вещества с молекулярным и немолекулярным строением.

2. Между молекулами имеются промежутки, размеры которых зависят от агрегатного состояния вещества и температуры.

Наибольшие расстояния имеются между молекулами газов. Этим объясняется их легкая сжимаемость. Труднее сжимаются жидкости, где промежутки между молекулами значительно меньше. В твердых веществах промежутки между молекулами еще меньше, поэтому они почти не сжимаются.

3. Молекулы находятся в непрерывном движении.

Скорость движения молекул зависит от температуры. С повышением температуры скорость движения молекул возрастает.

4. Между молекулами существуют силы взаимного притяжения и отталкивания.

В наибольшей степени эти силы выражены в твердых веществах , в наименьшей — в газах.

5. Молекулы состоят из атомов, которые, как и молекулы, находятся в непрерывном движении.

6. Атомы одного вида отличаются от атомов другого вида массой и свойствами.

7. При физических явлениях молекулы сохраняются, при химических, как правило, разрушаются.

8. У веществ с молекулярным строением в твердом состоянии в узлах кристаллических решеток

(с. 14) находятся молекулы.

Связи между молекулами, расположенными в узлах кристаллической решетки , слабые и при нагревании разрываются. Поэтому вещества с молекулярным строением, как правило, имеют низкие температуры плавления.

9. У веществ с немолекулярным строением в узлах кристаллических решеток находятся атомы или другие ча

c

тицы

(с. 14). Между этими частицами существуют сильные химические связи, для разрушения которых требуется много энергии. Поэтому вещества с немолекулярным строением имеют высокие температуры плавления.

Объяснение физических и химических явлений с точки зрения атомно-молекулярного учения.

Физические и химические явления получают объяснение с позиций атомно-молекулярного учения. Так, например, процесс диффузии, знакомый вам из курса физики, объясняется способностью молекул (атомов, частиц) одного вещества проникать между молекулами (атомами, частицами) другого вещества. Это происходит потому , что молекулы (атомы, частицы) находятся в непрерывном движении и между ними имеются промежутки.

Сущность химических реакций заключается в разрушении химических связей между атомами одних веществ и в перегруппировке атомов с образованием других веществ.

Ответьте на вопросы 8-12 (с. 33).

1. Что такое валентность химических эле ментов? Поясните это на конкретных примерах.

2. Почему валентность водорода принята за единицу?

3. В реакции железа с соляной кислотой один

атом металла вытесняет два атома водорода. Как это можно объяснить, пользуясь понятием о валентности?

4. Определите валентность элементов по формулам: HgO, K 2 S, B 2 O 3 , ZnO, МnО 2 , NiO, Сu 2 О, SnО 2 , Ni 2 O 3 , SO 3 , As 2 O 5 , CI 2 O 7 .

5. Даны химические символы элементов и указана их валентность. Составьте соответствующие химические формулы:

I II V IV I III VII II III II IV III I

LiO, ВаО, РО, SnO, КО, РН, MnO, FeO, BO, HS, NO, CrCI.

6. Пользуясь данными таблицы 3 (с. 30), составьте химические формулы соединений с кислородом следующих химических элементов: Zn, В, Be, Co, РЬ, Ni. Назовите их.

7. Составьте формулы оксидов: меди (I), железа (III), вольфрама (VI), железа (II), углерода (IV), серы (VI), олова (IV), марганца (VII).

8. Изложите сущность основных положений атомно-молекулярного учения.

9. Какие явления подтверждают: а) движение молекул; 6) наличие между молекулами промежутков?

10. Чем отличается движение молекул в газах, жидкостях, твердых веществах?

11. Чем отличаются по своим физическим свойствам твердые вещества с молекулярным и немолекулярным строением?

12. Как объяснить физические и химические явления с точки зрения атомно-молекулярного учения?

1. Вычислите относительные молекулярные массы: а) оксида железа (III); б) оксида фосфора (V); в) оксида марганца (VII).

2. Определите массовые доли элементов в оксиде меди (I) и в оксиде меди (II). Найденные массовые доли выразите в процентах.

1. Что такое валентность химических эле- рода. Как это можно объяснить, пользуясь ментов? Поясните это на конкретных примерах. понятием о валентности?

2. Почему валентность водорода принята 4. Определите валентность элементов по за единицу? формулам: HgO, K 2 S, B2O3, ZnO, МпОг, NiO,

3. В реакции железа с соляной кислотой СигО, БпОг, N12O3, SO 3 , AS2O5, CI2O7.

один

атом металла вытесняет два атома водо- 5. Даны химические символы элементов и

Валентность

I

Вале́нтность (от лат. valentia — сила)

способность атома к образованию химических связей. Количественной мерой В. обычно принято считать число других атомов в молекуле, с которыми данный атом образует связи. В. — одно из фундаментальных понятий теории химического строения (см. Химического строения теория). Оно формировалось вместе с понятием химической связи, параллельно с развитием синтетической химии и методов исследования строения и свойств веществ, и его содержание неоднократно расширялось и изменялось по мере того, как экспериментальная химия находила всё новые и новые классы соединений с неизвестными ранее типами взаимодействия атомов в молекуле, а в последние 30-40 лет — с развитием квантовой химии. В настоящее время накопленный химией экспериментальный материал столь обширен и разнообразен, а картина химической связи в разных соединениях столь пестра, что задача нахождения последовательного, единого и всеобъемлющего определения В. представляется крайне сложной. Эти трудности побуждают некоторых химиков вообще отказаться от поисков универсального понятия В. и заменить его набором более узких, но зато более конкретных и более точных понятий (ковалентность, гетеровалентность, координационное число и т.д.), область применимости каждого из которых ограничена соединениями с каким-либо одним преобладающим типом взаимодействия (ковалентным, ионным, координационным и т.д.). Однако до настоящего времени и в специальной, и в учебной литературе В. продолжает широко использоваться и как определение способности атома к образованию связей в самом общем смысле слова, и как количественная мера этой способности, и как синоним предлагаемых более узких понятий.

Для отдельных классов соединений, где преобладает какой-либо один тип химического взаимодействия, полезную информацию о способности атомов к образованию связей могут дать перечисленные ниже частные понятия (частные определения В.).

1. Определение понятия «валентность» и связь его с другими понятиями химии

Ковалентность — мера способности атома к образованию ковалентных химических связей, возникающих за счёт двух электронов (по одному от каждого атома) и имеющих малополярный характер (см. Ковалентная связь (См. Купер)).

Ковалентность равна числу неспаренных электронов атома, участвующих в образовании связи, и часто может принимать все значения от 1 до максимальной, которая для большого числа элементов совпадает с номером их группы в периодической системе Менделеева (подробно см. разделы 2 и 3).

Гетеровалентность (употребляются также термины электровалентность и ионная валентность) — мера способности атома к образованию ионных химических связей, возникающих за счёт электростатического взаимодействия ионов, которые образуются при полном (или почти полном) переходе электронов одного атома к другому (см. Ионная связь). Гетеровалентность равна числу электронов, которые атом отдал или получил от другого атома, и совпадает с зарядом соответствующего иона (см. раздел 2).

Координационное число (КЧ) равно числу атомов, ионов или молекул, находящихся в непосредственной близости с данным атомом в молекуле, комплексном соединении или кристалле. В отличие от ковалентности и гетеровалентности, это понятие имеет чисто геометрический смысл и не зависит от характера связи между центральным атомом и лигандом. Так, например, КЧ атомов Al, Si, Р в комплексных ионах 3- , 2- , — равно 6, а КЧ атомов В, Xe, Ni в [ВН 4 ] — , ХеО 4 , Ni (CO) 4 равно 4. В кристалле NaCl каждый атом Na окружен шестью атомами Сl, так что КЧ Na равно 6. Величина КЧ может определяться как относительными размерами атомов, так и другими, более сложными причинами (см. разделы 2 и 3).

Окислительное число (ОЧ) (или степень окисления) — понятие, получившее в последнее время распространение в неорганической химии, — это электростатический заряд, условно приписываемый атому по следующим правилам. В ионных соединениях ОЧ совпадает с зарядом иона (например, в NaCl ОЧ Na равно +1, ОЧ Cl равно -1). В ковалентных соединениях ОЧ принято считать равным заряду, который получил бы атом, если бы все пары электронов, осуществляющие связь, были целиком перенесены к более электроотрицательным атомам (то есть если условно допустить, что связь имеет полностью ионный характер). Например, в HCl ОЧ Н равно +1, ОЧ Cl равно -1. В элементарных соединениях ОЧ равно 0 (например, в O 2 , Cl 2 , Р 4 , S 8 , в алмазе). При вычислении ОЧ в соединениях, где имеются два связанных атома одного элемента, их общую электронную пару принято делить пополам. Понятие ОЧ полезно при составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций, для классификации неорганических и комплексных соединений и т.д.

Однако по своему определению ОЧ, в отличие от ковалентности и ионной В., имеющих чёткий физический смысл, носит в общем случае условный характер и, за исключением весьма ограниченного класса соединений с чисто ионной связью, не совпадает ни с эффективными зарядами атомов в соединениях, ни с фактическим количеством связей, которые атом образует. Кроме того, в ряде случаев, в частности, когда электроотрицательности двух разных связанных атомов близки и связь между ними имеет почти чисто ковалентный характер, возникает неопределённость, к какому из них следует целиком относить электронную пару (см. Окислительное число).

2. Эволюция понятия «валентность» и его роль в истории химии

В таком определении В., естественно, всегда выражается целыми числами. Поскольку в то время для водорода не были известны соединения, где он был бы связан более чем с одним атомом любого другого элемента, атом Н был выбран в качестве стандарта, обладающего В., равной 1. В «водородной» шкале кислород и сера имеют В., равную 2, азот и фосфор 3, углерод и кремний 4. Однако «водородной» шкалы оказалось недостаточно: в других соединениях, например в окислах, один и тот же элемент может реализовать В., которые не осуществляются в гидридах (существуют окислы P 2 O 5 , SO 3 и Cl 2 O 7 , но неизвестны гидриды PH 5 , SH 6 и ClH 7). В качестве второго стандарта с В., равной 2, был выбран кислород.

Лит.:

Сыркин Я. К., Периодическая система и проблема валентности, М., 1971; Сыркин Я. К. и Дяткина М. Е., Химическая связь и строение молекул, М.-Л., 1946; Паулинг Л., Природа химической связи, пер. с англ., М. — Л., 1947; Шусторович Е. М., Новое в учении о валентности, М., 1968; Коулсон Ч., Валентность, пер. с англ., М., 1965: Маррел Д., Кеттл С., Теддер Д., Теория валентности, пер. с англ., М., 1968; Астахов К. В., Современное состояние периодической системы Д. И. Менделеева, М., 1969.

Первый камень преткновения изучающих химию. Большой ошибкой является подход, когда учащийся не пытается понять валентность, ожидая, что знания об этом потом приложатся сами собой. Но этот подход неверный, так как без понимания этого мы упираемся в тупик неспособности составить даже простейшую формулу.

Что такое «валентность» элементов?

Валентность — слово взятое учеными из латинского языка, что в переводе значит сила и возможность. Конечно, название неслучайно и может нам очень помочь в понимании сути термина. Ведь валентность характеризует атом с точки зрения его способности образовывать связи с другими атомами. Говоря иначе, валентность можно рассматривать, как возможность атома образовывать связи, благодаря которым появляются молекулы.

Обозначают валентность элемента

всегда только римскими цифрами. Посмотреть ее значение для разных атомов можно в специальной таблице.

Какие бывают характеристики у валентности элементов?

Все вещества, которые обладают валентностью, характеризуются тем, что она у них или постоянна (во всех связях), либо переменная. Постоянная валентность — характеристика очень небольшой группы веществ (водорода, фтора, натрия, калия, кислорода и др. Намного больше в мире атомов, которые обладают переменной валентностью. В разных реакциях, взаимодействуя с разными атомами, они становятся разновалентными. Например, азот в соединении NH3 имеет валентность — III, так как связан с тремя атомами, а в природе он бывает с валентность от одного до четырех. Еще раз повторю, что разная валентность — более распространенное явление.

Влияние валентности элементов в химических реакциях.

Даже того как ученые узнали, что атом — это не мельчайшая частица в мире, они уже оперировали этим понятием. Они понимали, что есть внутренний фактор, который влияет на протекание химической реакции различных веществ. Из-за того, что ученые по-разному видели строение молекулы, понятие «валентность элемента

» пережило несколько метаморфоз.

Валентность вещества определяется количеством внешних электронов атома. Каким количеством электронов атом обладает, столько максимально соединений он способен совершить. Таким образом «валентность» подразумевает собою число электронных пар атомов.

Хотя электронная теория появилась намного позже, после «разделения» атома на более мелкие частицы, до этого ученые все равно вполне успешно определяли валентность в большинстве случаев. Удавалось им это благодаря химическому анализу веществ.

Это была тяжелая работа: прежде всего, требовалось определить массу элемента в чистом виде. Далее, с помощью химического анализа, ученые определяли каков состав соединения, и только потом могли высчитать, сколько атомов содержит в себе молекула вещества.

Этот метод все еще используется, но не является универсальным. Так удобно определять элемент в простом соединении веществ. Например, с одновалентным водородом, или двухвалентным кислородом.

Но уже при работе с кислотами метод не особо удачный. Нет, мы можем частично использовать его, например, при определении валентности соединений кислотных остатков.

Выглядит это так: используя знание, что валентность кислорода всегда равна двум, мы можем с легкостью высчитать валентность всего кислотного остатка. Например, в H 2 SO 3 валентность SO 3 — I, в HСlO 3 валентность СlO 3 — I.

Валентность элементов в формулах.

Как мы уже говорили выше, понятие «валентность элементов

» связанно с электронной структурой атома. Но это не единственный вид связи, которые существуют в природе. Химики знакомы еще с ионными, кристаллическими и другими формами структуры вещества. Для таких структур валентность уже не столь актуальна, но вот работая с формулами молекулярных реакций, мы обязательно должны ее учитывать.

Для того, чтоб сделать формулу мы должны расставить все индексы, которые уравновешивают количество атомов, вступающие в реакцию. Только зная валентность веществ, мы можем правильно расставить индексы. И наоборот, зная молекулярную формулу и имея индексы, можно узнать валентность элементов, что входят в состав вещества.

Для произведения подобных расчетов важно помнить, что валентности обоих элементов, вступивших в реакцию, будут равны, а значит, для поиска необходимо найти наименьшее общее кратное.

Например, возьмем, оксид железа. В химической связи у нас участвуют железо и кислород. В данной реакции у железа валентность равна III, а кислорода — II. Путем легких вычислений определяем, что наименьшее общее кратное — 6. А значит формула имеет вид Fe 2 O 3 .

Необычные способы определения валентности элементов.

Есть и более нестандартные, но интересные способы определения валентности вещества. Если хорошо знать свойства элемента, то определить валентность можно даже визуально. Например, медь. Ее оксиды будут красными и черными, а гидроксиды — желтыми и синими.

Наглядность.

Для того, чтоб валентность элемента

была более понятна рекомендуют писать структурные формулы . Создавая их, мы пишем условные обозначения атомов, а потом рисуем черточки, опираясь на валентность. Там каждая черточка обозначает связи каждого из элементов и получается очень наглядно.

Валентность — это способность химических элементов удерживать определенное количество атомов других элементов. В то же самое время, это число связей, образуемое данным атомом с другими атомами. Определить валентность достаточно просто.

Спонсор размещения P&G

Статьи по теме «Как определить валентность»

Как доказать амфотерность гидроксидов

Как вычислить валентность

Как определить химическую формулу

Инструкция

Возьмите на заметку, что обозначается показатель валентности римскими цифрами и ставится над знаком элемента.

Обратите внимание: если формула двухэлементного вещества написана правильно, то,

при умножении числа атомов каждого элемента на его валентность, у всех элементов

должны получиться одинаковые произведения.

Примите к сведению, что валентность атомов одних элементов постоянна, а других — переменна, то есть, имеет свойство меняться. Например, водород во всех соединениях одновалентен, поскольку образует только одну связь. Кислород способен образовывать две связи, являясь при этом двухвалентным. А вот у серы валентность может быть II, IV или VI. Все зависит от элемента, с которым она соединяется. Таким образом, сера — элемент с переменной валентностью.

Заметьте, что в молекулах водородных соединений вычислить валентность очень просто.

Водород всегда одновалентен, а этот показатель у связанного с ним элемента будет равняться количеству атомов водорода в данной молекуле. К примеру, в CaH2 кальций будет двухвалентен.

Запомните главное правило определения валентности: произведение показателя валентности атома какого-либо элемента и количества его атомов в какой-либо молекуле всегда равно произведению показателя валентности атома второго элемента и количества его атомов в данной молекуле.

Посмотрите на буквенную формулу, обозначающую это равенство: V1 x K1 = V2 x K2, где V — это валентность атомов элементов, а К — количество атомов в молекуле. С ее помощью легко определить показатель валентности любого элемента, если известны остальные данные.

Рассмотрите пример с молекулой оксида серы SО2. Кислород во всех соединениях двухвалентен, поэтому, подставляя значения в пропорцию: Vкислорода х Кислорода = Vсеры х Ксеры, получаем: 2 х 2 = Vсеры х 2. От сюда Vсеры = 4/2 = 2. Таким образом, валентность серы в данной молекуле равна 2.

Как просто

Другие новости по теме:

Химическая формула – это запись, сделанная с использованием общепринятых символов, которая характеризует состав молекулы какого-либо вещества. Например, формула всем известной серной кислоты – H2SO4. Легко можно увидеть, что каждая молекула серной кислоты содержит два атома водорода, четыре атома

Валентность — это способность атома присоединять другие атомные группы и отдельные атомы. Это важное понятие позволяет определить, сколько атомов того или иного вещества входит в формулу, и изобразить молекулу вещества графически. Вам понадобится таблица валентностей Спонсор размещения P&G Статьи

«Знание шрифтов – одно из самых элементарных требований, предъявляемых к сыщику!», — так наставлял когда-то великий Шерлок Холмс своего друга и летописца доктора Ватсона. Аналогично этому, можно смело сказать: «Знание того, как составляются химические формулы – одно из самых элементарных

Химия для каждого школьника начинается с таблицы Менделеева и фундаментальных законов. И уже только потом, уяснив для себя, что же изучает эта сложная наука, можно приступать к составлению химических формул. Для грамотной записи соединения нужно знать валентность атомов, составляющих его. Спонсор

Валентность химического элемента — это способность атома присоединять или замещать определенное число других атомов или атомных групп с образованием химической связи. Нужно помнить, что некоторые атомы одного и того же химического элемента могут иметь разную валентность в разных соединениях. Вам

Валентность – один из основных терминов, употребляемых в теории химического строения. Это понятие определяет способность атома образовывать химические связи и количественно представляет собой число связей, в которых он участвует. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Что такое валентность» Что

Со школы или даже раньше каждый знает, всё вокруг, включая и нас самих, состоит их атомов – наименьших и неделимых частиц. Благодаря способности атомов соединяться друг с другом, многообразие нашего мира огромно. Способность эта атомов химического элемента образовывать связи с другими атомами

В уроке 6 «Валентность» из курса «Химия для чайников» дадим определение валентности, научимся ее определять; рассмотрим элементы с постоянной и переменной валентностью, кроме того научимся составлять химические формулы по валентности. Напоминаю, что в прошлом уроке «Химическая формула» мы дали определение химическим формулам и их индексам, а также выяснили различия химических формул веществ молекулярного и немолекулярного строения.

Вы уже знаете, что в химических соединениях атомы разных элементов находятся в определенных числовых соотношениях. От чего зависят эти соотношения?

Рассмотрим химические формулы нескольких соединений водорода с атомами других элементов:

Нетрудно заметить, что атом хлора связан с одним атомом водорода, атом кислорода — с двумя, атом азота — с тремя, а атом углерода — с четырьмя атомами водорода. В то же время в молекуле углекислого газа СО2 атом углерода связан с двумя атомами кислорода. Из этих примеров видно, что атомы обладают разной способностью соединяться с другими атомами. Такая способность атомов выражается с помощью численной характеристики, называемой валентностью.

Валентность — численная характеристика способности атомов данного элемента соединяться с другими атомами.

Поскольку один атом водорода может соединиться только с одним атомом другого элемента, валентность атома водорода принята равной единице. Иначе говорят, что атом водорода обладает одной единицей валентности, т. е. он одновалентен.

Валентность атома какого-либо другого элемента равна числу соединившихся с ним атомов водорода. Поэтому в молекуле HCl у атома хлора валентность равна единице, а в молекуле H2O у атома кислорода валентность равна двум. По той же причине в молекуле NH3 валентность атома азота равна трем, а в молекуле CH4 валентность атома углерода равна четырем. Если условно обозначить единицу валентности черточкой |, вышесказанное можно изобразить схематически:

Следовательно, валентность атома любого элемента есть число, которое показывает, со сколькими атомами одновалентного элемента связан данный атом в химическом соединении.

Численные значения валентности обозначают римскими цифрами над символами химических элементов:

Содержание

- Определение валентности

- Постоянная и переменная валентность

- Составление химических формул по валентности

Определение валентности

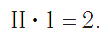

Однако водород образует соединения далеко не со всеми элементами, а вот кислородные соединения есть почти у всех элементов. И во всех таких соединениях атомы кислорода проявляют валентность, равную двум. Зная это, можно определять валентности атомов других элементов в их бинарных соединениях с кислородом. (Бинарными называются соединения, состоящие из атомов двух химических элементов.)

Чтобы это сделать, необходимо соблюдать простое правило: в химической формуле вещества суммарные числа единиц валентности атомов каждого элемента должны быть одинаковыми.

Так, в молекуле воды H2O общее число единиц валентности двух атомов водорода равно произведению валентности одного атома на соответствующий числовой индекс в формуле:

Так же определяют число единиц валентности атома кислорода:

По величине валентности атомов одного элемента можно определить валентность атомов другого элемента. Например, определим валентность атома углерода в молекуле углекислого газа СО2:

Согласно вышеприведенному правилу х·1 = II·2, откуда х = IV.

Существует и другое соединение углерода с кислородом — угарный газ СО, в молекуле которого атом углерода соединен только с одним атомом кислорода:

В этом веществе валентность углерода равна II, так как х·1 = II·1, откуда х = II:

Постоянная и переменная валентность

Как видим, углерод соединяется с разным числом атомов кислорода, т. е. имеет переменную валентность. У большинства элементов валентность — величина переменная. Только у водорода, кислорода и еще нескольких элементов она постоянна (см. таблицу).

Составление химических формул по валентности

Зная валентность элементов, можно составлять формулы их бинарных соединений. Например, необходимо записать формулу кислородного соединения хлора, в котором валентность хлора равна семи. Порядок действий здесь таков.

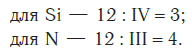

Еще один пример. Составим формулу соединения кремния с азотом, если валентность кремния равна IV, а азота — III.

Записываем рядом символы элементов в следующем виде:

Затем находим НОК валентностей обоих элементов. Оно равно 12 (IV·III).

Определяем индексы каждого элемента:

Записываем формулу соединения: Si3N4.

В дальнейшем при составлении формул веществ не обязательно указывать цифрами значения валентностей, а необходимые несложные вычисления можно выполнять в уме.

Краткие выводы урока:

- Численной характеристикой способности атомов данного элемента соединяться с другими атомами является валентность.

- Валентность водорода постоянна и равна единице. Валентность кислорода также постоянна и равна двум.

- Валентность большинства остальных элементов не является постоянной. Ее можно определить по формулам их бинарных соединений с водородом или кислородом.

Надеюсь урок 6 «Валентность» был понятным и познавательным. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии.

Валентность

Слово «валентность» звучит красиво и одновременно загадочно. В этой статье вместе с экспертом разберемся, что скрывается за этим словом: что такое валентность, как ее определить и какова ее роль в химии

Термин «валентность» появился еще в Средние века, где в научных трудах он имел значение «препарат», «экстракт». И только в конце ХIХ столетия его стали использовать для обозначения связей между мельчайшими частицами вещества.

В 1852 году английский химик Э. Франкленд ввел в химию понятие «соединительная сила», которое положило начало учению о валентности. В 1857 году немецкий ученый Ф. А. Кекуле, изучая свойства углерода в метане, пришел к выводу о существовании «основности» атомов – таком же важном и постоянном свойстве, как атомный вес. Спустя три года российский химик А. М. Бутлеров усовершенствовал учение о валентности, распространив его на органические соединения.

Что такое валентность в химии

Валентность – это способность атома образовывать химические связи с другими атомами. Такие связи создаются за счет электронов, расположенных на внешнем электронном слое. Поэтому количественной мерой валентности становится число совместных связей между атомами.

Химические соединения предполагают формирование общих электронных пар. Этот процесс получил наименование «ковалентная химическая связь». В зависимости от числа общих электронных пар выделяют одинарную, двойную и тройную ковалентную связь.

Большим достижением в химии стало наглядное изображение молекул, с помощью которого легко представить себе понятие валентности и ковалентной связи. К примеру, водород имеет сокращенную химическую формулу H₂ и структурную формулу: Н – Н. Во втором случае видно, что водород обладает одновалентностью, поскольку связан в молекуле только с одним своим собратом.

Формула воды H₂O и Н – О – Н наглядно свидетельствует о двухвалентности кислорода, так как он способен создавать две ковалентные связи с атомами водорода.

Углекислый газ CO₂ и О = С = О состоит из двух атомов кислорода и атома углерода, у которого валентность равна четырем. Он может присоединять 2 двухвалентных атома кислорода либо 4 одновалентных атома водорода, как в метане СН₄.

Таблица Менделеева

Рассказываем, как пользоваться таблицей, а также даем советы, как ее быстро выучить

подробнее

Как определить валентность химических элементов

Существуют разные способы определения валентности химических элементов. Самый простой заключается в том, чтобы обратиться к специальной таблице валентности химических элементов.

Другой способ связан с расчетом валентности по химической формуле. За единицу валентности принимается валентность атома водорода, так как он способен образовывать с другими атомами только одну связь. Химические элементы, взаимодействуя с водородом, показывают собственную валентность. Например, в молекуле хлористого водорода (HCl) хлор имеет валентность I. В молекуле аммиака (NН₃) азот соединен с тремя атомами водорода, следовательно, его валентность – III.

Кроме водорода, валентность химических элементов можно определять по кислороду, который во всех своих соединениях двухвалентен. Так, в оксиде серы (IV) SO₂ валентность серы равна IV (валентность кислорода умножаем на 2). А в соединении SO₃ валентность серы уже VI (два умножаем на три).

Когда речь идет о сложных соединениях, где присутствует более двух химических элементов, определить валентность каждого из них становится сложнее. О молекуле HClO₄ можно только сказать, что остаток ClO₄ одновалентен, а в соединении H₂SO₄ остаток SO₄ двухвалентен.

Таблица валентности химических элементов

Приведем в качестве примера таблицу валентности наиболее распространенных химических элементов. Звездочкой отмечены элементы с постоянной валентностью.

| Элемент | Валентность | Элемент | Валентность |

|---|---|---|---|

| Водород (H)* | I | Барий (Ba)* | II |

| Натрий (Na)* | I | Кислород (O)* | II |

| Калий (K)* | I | Цинк (Zn) | II |

| Серебро (Ag)* | I | Олово (Sn) | II (IV) |

| Фтор (F)* | I | Свинец (Pb) | II (IV) |

| Хлор (Cl) | I (III, V, VII) | Железо (Fe) | II, III |

| Бром (Br) | I (III, V, VII) | Сера (S) | II, IV, VI |

| Йод (I) | I (III, V, VII) | Марганец (Mn) | II, IV, VII |

| Ртуть (Hg) | I, II | Хром (Cr) | III, VI |

| Медь (Cu) | I, II | Алюминий (Al)* | III |

| Бериллий (Be)* | II | Азот (N) | III (и другие) |

| Магний (Mg)* | II | Фосфор (P) | III, V |

| Кальций (Ca)* | II | Углерод (C) | IV |

| Кремний (Si) | IV (II) | Цирконий (Zr) | II, III, IV |

Популярные вопросы и ответы

Отвечает Анастасия Чистякова, старший методист по естественно-научному направлению Домашней школы «ИнтернетУрок».

Что такое постоянная валентность?

В таблице Менделеева существуют так называемые элементы с постоянной валентностью. Свое название они получили из-за способности образовывать строго определенное количество химических связей. Постоянная валентность чаще всего совпадает с номером группы, где находится элемент. Таких элементов сравнительно немного, поэтому их можно легко запомнить.

Постоянную валентность I (могут присоединять или замещать только один атом другого элемента) имеют щелочные металлы (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) и фтор (F).

Постоянную валентность II (способность присоединить или заместить только два атома других элементов) имеют металлы второй группы, главной подгруппы (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) и кислород (O).

Постоянную валентность III имеет всего лишь один элемент – алюминий (Al), так как только он способен присоединить либо заместить три атома других химических элементов.

Как определить валентность по таблице Менделеева?

Большинство химических элементов обладают переменной валентностью, и ее можно определить по таблице Менделеева. В этой таблице номер группы соответствует высшей валентности элемента. Если от восьми отнять номер группы, где находится элемент, мы узнаем его низшую валентность. Например, высшая валентность серы (S) – 6, так как она находится в шестой группе, а низшая – 2 (8 — 6 = 2).

Правда, бывают и исключения, которые нужно запомнить. Кремний (Si) находится в IV группе, и можно сделать предположение, что его низшая валентность – IV. Однако это не так. Низшая валентность кремния – II. Азот (N) расположен в V группе, но его низшая валентность также II.

Чем валентность отличается от степени окисления?

Понятия «валентность» и «степень окисления» являются близкими по своему значению, но далеко не тождественными. Валентность определяет количество химических связей, которыми атом элемента связан с другими атомами в молекуле. Степень окисления используется для описания тех реакций, которые сопровождаются присоединением либо отдачей электронов.

Валентность нейтральна, а степень окисления может быть положительной, отрицательной или нулевой. Положительная степень окисления соответствует количеству отданных электронов, отрицательная – числу присоединенных. Нулевая степень окисления говорит о том, что данный элемент находится или в состоянии простого вещества, или был восстановлен до нуля после окисления, или окислен до нуля после предшествующего восстановления.

Чаще всего валентность и степень окисления количественно равны, однако бывают и исключения, которые необходимо запомнить. Например, в азотной кислоте (HNO₃) валентность атома N равна IV, а степень окисления +5. В молекуле CO углерод имеет валентность II, а степень окисления +2

Валентность химических элементов

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 5197.

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 5197.

При рассмотрении химических элементов можно заметить, что количество атомов у одного и того же элемента в разных веществах разнится. Каким же образом правильно записать формулу и не ошибиться в индексе химического элемента? Это легко сделать, если иметь представление, что такое валентность.

Для чего нужна валентность?

Валентность химических элементов – это способность атомов элемента образовывать химические связи, то есть присоединять к себе другие атомы. Количественной мерой валентности является число связей, которые образует данный атом с другими атомами или атомными группами.

В настоящее время валентность представляет собой число ковалентных связей (в том числе возникших и по донорно-акцепторному механизму), которыми данный атом соединен с другими. При этом не учитывается полярность связей, а значит, валентность не имеет знака и не может быть равной нулю.

Ковалентная химическая связь – это связь, осуществляемая за счет образования общих (связывающих) электронных пар. Если между двумя атомами имеется одна общая электронная пара, то такая связь называется одинарной, если две – двойной, если три – тройной.

Как находить валентность?

Первый вопрос, который волнует учеников 8 класса, начавших изучать химию – как определить валентность химических элементов? Валентность химического элемента можно посмотреть в специальной таблице валентности химических элементов

Валентность водорода принята за единицу, так как атом водорода может образовывать с другими атомами одну связь. Валентность других элементов выражаем числом, которое показывает, сколько атомов водорода может присоединить к себе атом данного элемента. Например, валентность хлора в молекуле хлористого водорода равна единице. Следовательно формула хлористого водорода будет выглядеть так: HCl. Так как и у хлора и у водорода валентность равна единице, никакой индекс не используется. И хлор и водород являются одновалентными, так как одному атому водорода соответствует один атом хлора.

Рассмотрим другой пример: валентность углерода в метане равна четырем, валентность водорода – всегда единица. Следовательно, рядом с водородом следует поставить индекс 4. Таким образом формула метана выглядит так: CH4 .

Очень многие элементы образуют соединения с кислородом. Кислород всегда является двухвалентным. Поэтому в формуле воды H2O, где встречаются всегда одновалентный водород и двухвалентный кислород, рядом с водородом ставится индекс 2. Это значит, что молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.

Не все химические элементы имеют постоянную валентность, у некоторых она может изменяться в зависимости от соединений, где используется данный элемент. К элементам с постоянной валентностью относятся водород и кислород, к элементам с переменной валентностью относятся, например, железо, сера, углерод.

Как определить валентность по формуле?

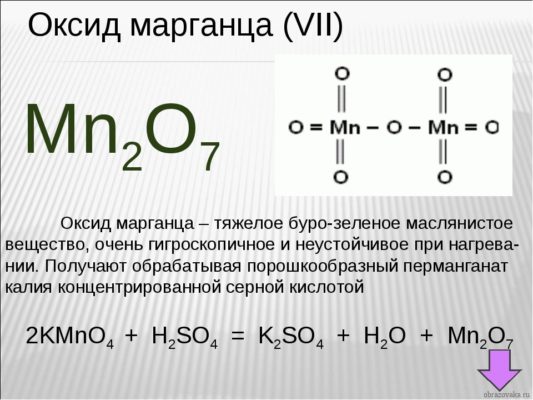

Если у вас перед глазами нет таблицы валентности, но есть формула химического соединения, то возможно определение валентности по формуле. Возьмем для примера формулу оксид марганца – Mn2O7

Как известно, кислород является двухвалентным. Чтобы выяснить, какой валентностью обладает марганец, необходимо валентность кислорода умножить на число атомов газа в этом соединении:

2*7=14

Получившееся число делим на количество атомов марганца в соединении. Получается:

14:2=7

7 (VII) – валентность марганца в данном соединении

Что мы узнали?

В данной теме раскрывается информация о том, что такое валентность. Валентность – способность образовывать химические соединения посредством присоединения к атомам одного элемента атомов другого элемента. Валентность бывает постоянная и переменная. Зная валентность того или иного элемента, можно легко научиться записывать формулы соединений.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Дмитрий Кравцов

10/10

-

Радмир Курманаев

10/10

-

Татьяна Никонова

7/10

-

Алёна Солдатова

8/10

-

Александр Котков

10/10

-

Вадим Квасов

10/10

-

Юлиана Сороко

9/10

-

Оксана Данилова

10/10

-

Василиса Трибунская

10/10

-

Елена Кудинова

7/10

Оценка доклада

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 5197.

А какая ваша оценка?

Существует несколько определений понятия «валентность». Чаще всего этим термином называют способность атомов одного элемента присоединять определённое число атомов других элементов. Часто у тех, кто только начинает изучать химию, возникает вопрос: Как определить валентность элемента?. Сделать это несложно, зная несколько правил.

Валентности постоянные и переменные

Рассмотрим соединения HF, H2S и CaH2. В каждом из этих примеров один атом водорода присоединяет к себе только один атом другого химического элемента, значит его валентность равна одному. Значение валентности записывают над символом химического элемента римскими цифрами.

В приведённом примере атом фтора связан только с одним одновалентным атомом H, значит валентность его тоже равна 1. Атом серы в H2S присоединяет к себе уже два атома H, поэтому она в данном соединении двухвалентна. С двумя водородными атомами связан и кальций в его гидриде CaH2, а значит, и его валентность равна двум.

Кислород в подавляющем большинстве своих соединений двухвалентен, то есть образует две химические связи с другими атомами.

Атом серы в первом случае присоединяет к себе два кислородных атома, то есть всего образует 4 химические связи (один кислород образует две связи, значит сера — два раза по 2), то есть валентность ее равна 4.

В соединении SO3 сера присоединяет уже три атома O, поэтому и валентность ее равна 6 (три раза образует по две связи с каждым атомом кислорода). Атом кальция же присоединяет только один атом кислорода, образуя с ним две связи, значит, его валентность такая же, как и у O, то есть равна 2.

Обратите внимание на то, что атом H одновалентен в любом соединении. Всегда (кроме иона гидроксония H3O(+)) равна 2 валентность кислорода. По две химические связи как с водородом, так и с кислородом образует кальций. Это элементы с постоянной валентностью. Кроме уже указанных, постоянную валентность имеют:

- Li, Na, K, F — одновалентны;

- Be, Mg, Ca, Zn, Cd — обладают валентностью, равной II;

- B, Al и Ga — трехвалентны.

Атом серы, в отличие от рассмотренных случаев, в соединении с водородом имеет валентность, равную II, а с кислородом может быть и четырех- и шестивалентна. Про атомы таких элементов говорят, что они имеют переменную валентность. При этом максимальное ее значение в большинстве случаев совпадает с номером группы, в которой находится элемент в Периодической системе (правило 1).

Из этого правила есть много исключений. Так, элемент 1 группы медь, проявляет валентности и I, и II. Железо, кобальт, никель, азот, фтор, напротив, имеют максимальную валентность, меньшую, чем номер группы. Так, для Fe, Co, Ni это II и III, для N — IV, а для фтора — I.

Минимальное значение валентности всегда соответствует разнице между числом 8 и номером группы (правило 2).

Однозначно определить, какова же валентность элементов, у которых она переменная, можно только по формуле определенного вещества.

Определение валентности в бинарном соединении

Рассмотрим, как определить валентность элемента в бинарном (из двух элементов) соединении. Здесь возможны два варианта: в соединении валентность атомов одного элемента известна точно или же обе частицы с переменной валентностью.

Случай первый:

- Fe2O3 — валентность кислорода постоянна и равна II. Три атома О имеют 2 × 3 = 6 единиц валентности.

- Далее работаем по правилу: суммарное число единиц валентности для атомов одного элемента совпадает с числом единиц валентности для атомов другого вида (правило 3).

- Согласно этому правилу, общее число единиц валентности для железа тоже равно 6.

- Разделим общее число валентных единиц на количество атомов железа, то есть на 2, и получим валентность железа, равную III.

Случай второй:

- SnCI4 — оба атома с переменной валентностью. Применяем ещё одно правило: в бинарном соединении элемент, стоящий на втором месте, имеет минимальную валентность. В соединениях металлов с неметаллами на втором месте записывают неметалл. В формуле вещества, состоящего только из неметаллов, на втором месте пишут символ того элемента, который в ПСХЭ находится правее или выше.

- В приведённом примере Sn (олово) — металл, CI — неметалл, соответственно он и будет иметь минимальную валентность. Её определим, исходя из правила 2: 8 — 7 = 1

- Далее определим суммарное число единиц валентности у хлора: 4 × 1= 4

- Воспользуемся правилом 3. Суммарное количество валентных единиц олова тоже будет равно 4. Все они приходятся на один атом Sn, значит, это и есть его валентность.

Определение валентности по формуле трехэлементной частицы.

Далеко не все химические вещества состоят из двухатомных молекул. Как определить валентность элемента в трёхэлементной частице? Рассмотрим этот вопрос на примере формул двух соединения K2Cr2O7.

- Cr здесь называют центральным атомом. Необходимо помнить, что все остальные атомы связаны с ним через кислородные мостики. Исходя из этого, и будем производить вычисления.

- Кислород — элемент с постоянной валентностью, равной двум. Калий всегда одновалентен.

- Всего атомы O образуют 7 × 2 = 14 единиц валентности, а атомы калия 1 × 2 = 2.

- Из 14 валентных единиц атом серы два расходует на присоединение калия, следовательно, на хром их остаётся 14 — 2 = 12.

- Это число единиц валентности приходится на 2 атома Cr, значит, на один атом приходится 12÷2=6.

Если же вместо калия в формуле будет присутствовать железо, или другой элемент с переменной валентностью, нам потребуется знать, какова же валентность кислотного остатка. Например, нужно вычислить валентности атомов всех элементов в соединении с формулой FeSO4.

- Атом кислорода двухвалентен, всего на кислород приходится II × 4 = 8 единиц валентности.

- Валентность кислотного остатка SO4 равна II (как ее определить, написано в статье «Формулы кислот»).

- По правилу 3 валентность железа в этом случае тоже равна II.

- Центральный атом здесь S. Кислород присоединяет один атом железа, расходуя на него две валентные единицы, следовательно, на серу их остаётся 8 — 2 = 6 единиц валентности. Так как в формуле FeSO4 один атом серы, то это и есть ее валентность.

Следует отметить, что термин «валентность» чаще использую в органической химии. При составлении формул неорганических соединений чаще используют понятие «степень окисления».