Для того, чтобы было наглядно видно, как искать причастный и деепричастный оборот возьмём пример двух предложений, сначала я приведу пример с причастным оборотом и покажу как его найти:

Пассажир, сидевший у окна, достал из сумки книгу.

В этом предложении определяющее слово Пассажир, так как от этого слова мы можем задать вопрос к слову Сидевший (что делавший?), поэтому слово Сидевший это причастие и от него мы можем задать вопросы к зависимым словам от причастия: сидевший где? — у окна. Причасти и зависимые слова образуют причастный оборот, который мы должны обособить запятыми и в нашем предложении причастным оборотом является : сидевший у окна.

Теперь возьмём пример предложения с деепричастным оборотом. Депричастие отвечает на вопрос: Что делая?

Гуляя по парку она рассматривала красивые клумбы с цветами.

В этом предложении на вопрос Что делая? отвечает слово Гуляя — это деепричастие. Далее находим зависимое слово: гуляя где? — по парку. Мы получили деепричастный оборот : гуляя по парку, но выделять его запятой не нужно, так как определяющее слово Она стоит позади деепричастного оборота.

Причастие и деепричастие: как отличить

Чтобы правильно отличить деепричастие от причастия, нужно разобраться, что это такое. Или же листайте в самый конец статьи, там ответ, но постарайтесь не спутать их еще с чем-либо еще (например, с прилагательным).

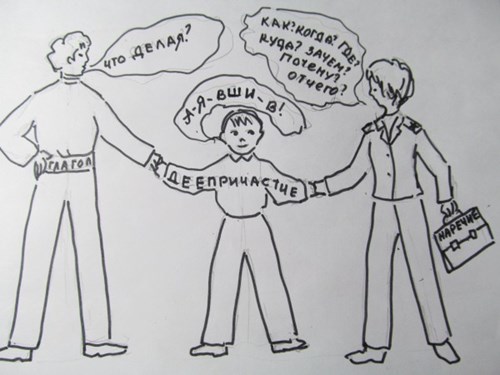

Деепричастие – это устойчивая форма глагола, которая обозначает дополнительное действие или состояние подлежащего и сочетает свойства глагола и наречия.

В предложении подчеркивается точкой с тире и отвечает на вопросы: Что делая? Что сделав?

- Прочитавкнигу (что сделав?), он узнал много нового.

- Обгоняясоперников (что делая?), велосипедист мчался к финишу.

- Вымывокна (что сделав?), хозяйка принялась за полы.

- Слушаямузыку (что делая?), она забыла обо всем.

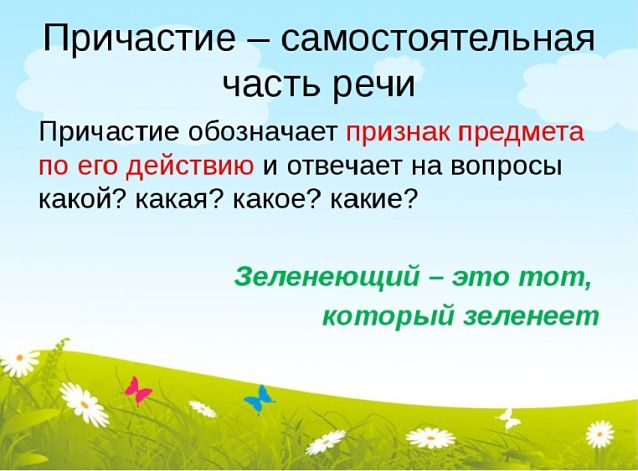

Причастие указывает на признак предмета или явления, которые они сами осуществляют или которым подвергаются извне.

В предложении выделяется волнистой линией и отвечает на вопросы: Какой? Что делающий? Что сделавший?

- Опоздавшийсамолет (какой? что сделавший?) наконец приземлился.

- Прыгающиймячик (какой? что делающий?) привлек внимание малыша.

- Растаявшеемороженное (какое? что сделавшее?) капало из стаканчика.

- Разрисованныйвитраж (какой? что сделанный?) переливался на солнце.

Причастие и деепричастие в связке с зависимыми словами образуют соответственно причастный и деепричастный оборот.

По правилам деепричастный оборот обосабливается с двух сторон запятыми. Бывает, что к одному сказуемому присоединяются несколько таких оборотов через союз и. Тогда знаки препинания ставят перед первым и после второго оборота.

Со склона, поднимая пыль и обгоняя друг друга, посыпались камни.

Главное отличие между этими частями речи в том, что деепричастие – это неизменная форма, оно не меняется по числам, падежам или родам. Эту характеристику оно унаследовало от наречия.

В то же время причастие может изменяться по всем трем признакам. Это свойство осталось от прилагательного. Например, причастие пропавший:

о пропавшем шарфе.

У этих двух частей речи разные словообразующие суффиксы. Сравните:

| Причастие | Деепричастие |

| говорить – говорящий попугай;

дышать – дышащий воздухом; проиграть – проигравший пари человек; штопать – заштопанный носок; грохотать – грохочущая музыка; тают – тающий снег; привезти – привезенные подарки; открывать – открываемый ключом |

услышать – услышав шум;

наесться – наевшись досыта; дышать – тяжело дыша; лаять – громко лая; испечь – испекши пирог. |

В схеме наглядно отражены различия между деепричастием и причастием.

Сравните два варианта написания этих частей речи:

Нарисовав портрет, художник решил отдохнуть. (деепричастие: что сделав?)

Рисуя портрет, художник решил отдохнуть. (причастие: что делая?)

Переплыв реку, друзья заметили лису на берегу. (деепричастие: что сделав?)

Переплывая реку, друзья заметили лису на берегу (причастие: что делая?)

Таким образом, зная свойства этих частей речи, можно достаточно просто определить, какая из них представлена в предложении.

Если же вы абсолютно уверены, что слово, в котором сомневаетесь, это деепричастие либо причастие (а не что-то другое), то просто постарайтесь изменить его по родам, падежам или числам. Если получается – то перед вами причастие, нет – деепричастие.

Причастие и деепричастие

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 5983.

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 5983.

Причастие и деепричастие – это особые формы глагола (некоторые учёные рассматривают их как самостоятельные части речи). В этой статье подробно описаны грамматические и синтаксические признаки, способы образования, характерные особенности причастий и деепричастий. Для лучшего усвоения материала приведены примеры и важные моменты.

Причастие и деепричастие в русском языке – это две особые формы глагола, которые отличаются значением, грамматическими и синтаксическими особенностями. Причастия обозначают признак по действию и отвечают на вопросы Какой? Который? Что делающий? Что делавший? Что сделавший? Деепричастия обозначают добавочное действие и отвечают на вопросы Что делая? Что сделав? Как?

Касающиеся употребления и правописания причастий и деепричастий правила с примерами приведены в таблице.

| Деепричастие | Причастие | ||

| Правила | Примеры | Правила | Примеры |

| Грамматические признаки | Неизменяемая часть речи, имеет грамматические признаки наречия и глагола | Изменяемая часть речи, имеет признаки прилагательного и глагола | |

| признак наречия: неизменяемость | признаки глагола: |

· возвратностьрешившись на встречу, играя с детьми, читая книгу, заметив объявлениепризнаки прилагательного:

· наличие полной и краткой формы;

· падежпризнаки глагола:

· возвратностьрешившийся на встречу; играющий с детьми, посоветовать читаемую книгу, объявление замечено прохожимКак образуетсяОт глаголов при помощи суффиксов:

-в/-вши/-ши (СВ)рисуя, добывая, лежа, сделав, ответив, разбивОт глаголов при помощи суффиксов:

-ущ-/-ющ-/-ащ-/-ящ- (действительные причастия НВ);

-вш-/-ш- (действительные причастия ПВ);

-ем-/-ом-/-им- (страдательные причастия НВ);

-нн-/-енн-/-т- (страдательные причастия ПВ).рисующий, добываемый, лежащий, сделанный, отвечавший, разбитыйСинтаксические признакиВ предложении относится к глаголу.

Синтаксическая роль – обстоятельство.Ответив, он вернулся на свое место.

Девушка шла по улице, улыбаясь.В предложении относится к существительному либо личному местоимению и согласуется с ними в роде, числе, падеже.

Синтаксическая роль – определение или часть составного именного сказуемого.Прилетевшие птицы жадно клевали зерна (определение). Хлеб был испечен еще вчера (часть СИС).

Особенности причастного и деепричастного оборотов

Причастный и деепричастный обороты – это синтаксические конструкции, которые различаются общим значением и функцией в предложении:

- Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. В предложении, как и единичное деепричастие, выполняет синтаксическую роль обособленного обстоятельства (выделяется с двух сторон запятыми) и обозначает добавочное действие.

Причастный и деепричастный обороты: учимся различать

Теоретические основы изучения причастного оборота

Изучению особенностей причастия и деепричастия (в том числе причастных и деепричастных оборотов), как правило, посвящена большая часть рабочей учебной программы по русскому языку в 7 классе, в календарно-тематическое планирование включены такие темы, как «Причастный оборот: понятие, примеры использования в тексте», «Обособление причастного оборота», «Особенности деепричастного оборота», «Обособление деепричастного оборота», «Ошибки при употреблении причастного и деепричастного оборотов» и др.

Как учителю логически выстроить уроки по данным темам таким образом, чтобы школьники не только поняли, что такое причастный и деепричастный обороты, но и научились корректно обособлять их?

Полагаем, педагогу поможет использование методических приемов, упражнений, которые используются в учебниках для 7 класса по русскому языку.

Рассмотрим, как построена методика изучения причастных и деепричастных оборотов в УМК В. В. Бабайцевой и УМК М. М. Разумовской.

В этих учебниках информация о причастном обороте предваряет сведения о деепричастном обороте.

В обоих рассматриваемых УМК под причастным оборотом понимается причастие с зависимыми словами, и приводятся такие примеры: исправляющий ошибки, рассказывающий о походе, грозно потемневшая и т.д.

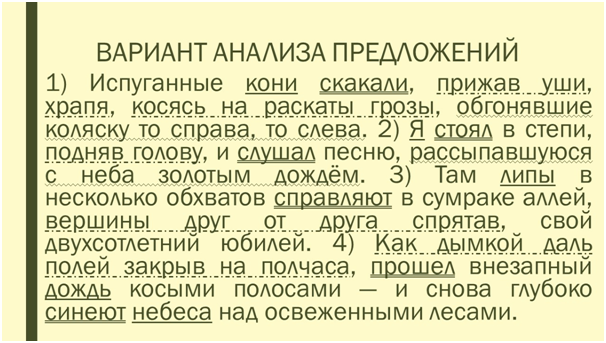

В учебнике «Русский язык. 7 класс» М. М. Разумовской, С. И. Львовой, В. И.Капинос , В. В. Львова на с. 75 дается упражнение 207, целью которого является формирование у школьников умения определять, в каких словосочетаниях причастие является главным словом, в каких — зависимым:

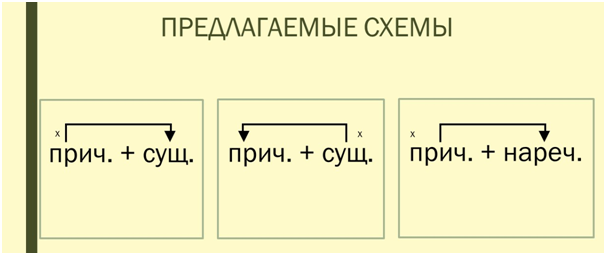

● Прочитайте словосочетания. Определите, в каких из них причастие является главным словом, а в каких — зависимым. Спишите, распределяя эти словосочетания в три группы в соответствии с данными схемами:

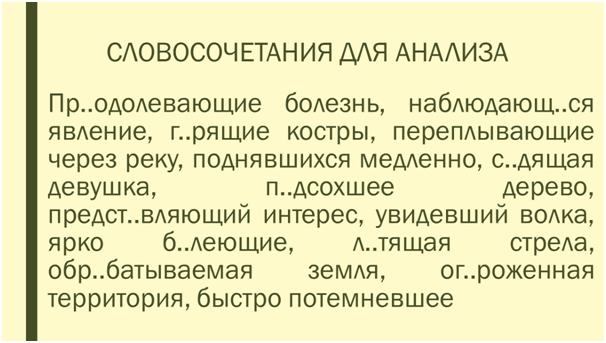

Приводим словосочетания, которые предлагаются школьникам для анализа:

Одним из вариантов выполнения данного задания, на наш взгляд, является заполнение таблицы:

Преодолевающие болезнь, переплывающие через реку, представляющий интерес, увидевший волкаНаблюдающееся явление, горящие костры, сидящая девушка, подсохшее дерево, летящая стрела, обрабатываемая земля, огороженная территорияПоднявшихся медленно, ярко белеющие, быстро потемневшее

Ребята, выполняя это упражнение, повторяют орфографические правила (правописание приставок пре- и при-, правописание окончаний причастий, правописание проверяемых гласных в корне слова и др.), повторяют синтаксические правила построения словосочетания и основные синтаксические термины «определяемое слово в словосочетании», «главное слово в словосочетании». На наш взгляд, важно, чтобы учитель на данном этапе акцентировал внимание семиклассников на вопросах, которые задаются от главного слова к причастию (какой? какая? какое? и др.). Как следствие, ребята сделают важный вывод: причастие в предложении является определением.

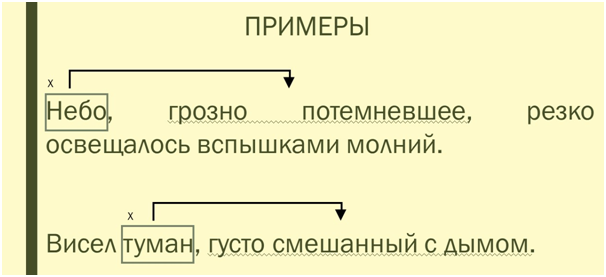

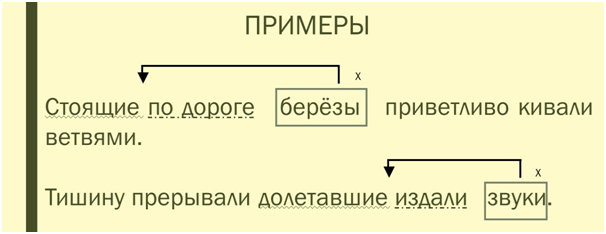

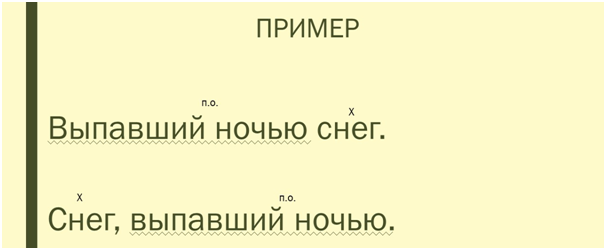

Семиклассники, выявляя особенности обособления причастного оборота, находят следующую информацию в этом учебнике.

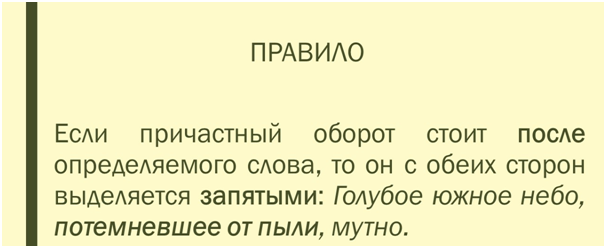

1) Если причастный оборот стоит после определяемого слова, то он выделяется запятыми на письме. В этом случае причастный оборот является одним членом предложения — определением.

2) Если причастный оборот находится перед определяемым словом, то он не выделяется запятыми. В этом случае каждое слово причастного оборота принято подчеркивать как член предложения.

В качестве правила, регулирующего обособление причастного оборота, в учебнике «Теория. Русский язык. 5-9 класс» В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой на с. 169 дается следующая информация:

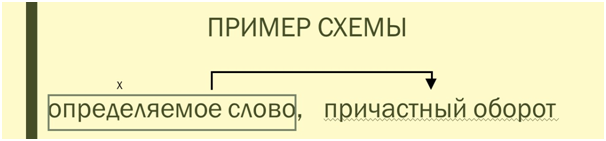

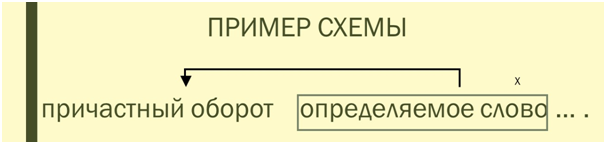

В учебнике по русскому языку для 7 класса С. Н. Пименовой, А. П. Еремеевой, А. Ю. Купаловой УМК В. В. Бабайцевой дается образец графического выделения причастного оборота на письме:

Как видим, в этом учебнике причастный оборот (независимо от своего положения перед или после определяемого слова) графически выделяется волнистой линией как единый член предложения — определение.

Закрепление полученных сведений о причастном обороте

В учебнике по русскому языку для 7 класса М. М. Разумовской в качестве упражнений, закрепляющих полученные сведения о причастном обороте, предлагаются задания на с. 75-78. Приведем некоторые из них.

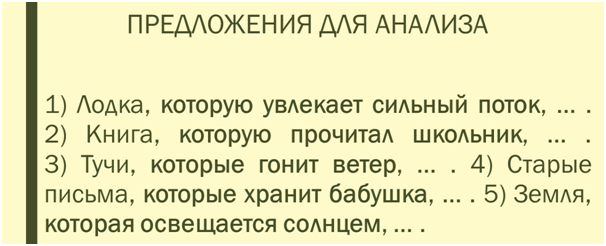

● Замените выделенные слова подходящими по смыслу причастными оборотами и закончите предложения. Обозначьте в каждом из них определяемое слово и причастный оборот. В причастиях выделите суффиксы и окончания.

Рассмотрите записанные вами предложения. Докажите, что для каждого из них подходит схема:

Перестройте свои предложения так, чтобы для них подходила схема:

Определите, изменится ли при этом пунктуация предложений. Запишите два перестроенных предложения (на выбор), обозначая в них определяемые слова и причастные обороты.

Предлагаем один из вариантов выполнения упражнения.

Отредактированное школьником предложение

Предложение, отредактированное школьником по схеме

Лодка, которую увлекает сильный поток, . .Лодка, увлекаемая сильным потоком, стремительно неслась вниз по течению.Увлекаемая сильным потоком лодка стремительно неслась вниз по течению.Книга, которую прочитал школьник, . .Книга, прочитанная школьником, сиротливо лежала на книжной полке.Прочитанная школьником книга сиротливо лежала на книжной полке.Тучи, которые гонит ветер, . .Тучи, гонимые ветром, принесли с собой шторм.Гонимые ветром тучи принесли с собой шторм.Старые письма, которые хранит бабушка, . .Старые письма, хранимые бабушкой, пожелтели от времени.Хранимые бабушкой старые письма пожелтели от времени.Земля, которая освещается солнцем, . .Земля, освещаемая солнцем, быстро согрелась.Освещаемая солнцем земля быстро согрелась.

Семиклассники могут поделиться своими наблюдениями о том, что причастный оборот поясняет определяемое слово, отвечает на вопрос определения и подчеркивается волнистой линией; сделать вывод об изменении пунктуации при перестроении предложений: если причастный оборот стоит перед определяемым словом, он не обособляется.

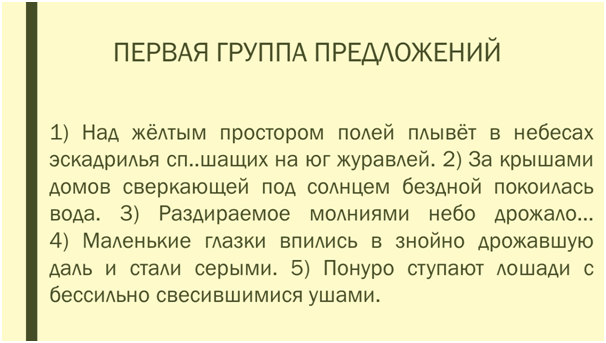

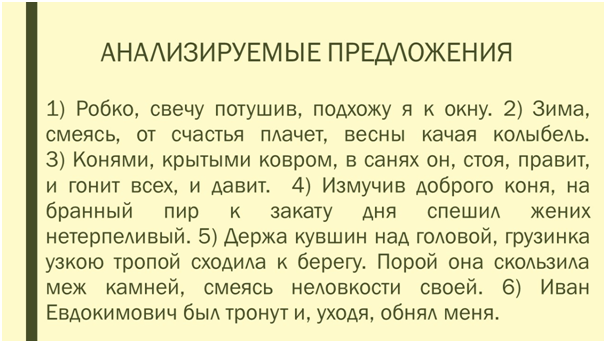

● Выразительно прочитайте примеры и определите, почему они разделены на две группы. Установите, какой группе примеров соответствует каждая из схем.

Начертите схемы и к каждой из них выпишите из предложений соответствующие причастные обороты с определяемыми словами.

Выполните морфологический анализ выделенных слов.

Семиклассники могут начертить две схемы и привести примеры из каждой группы предложений; сделать вывод, что предложения разделены на две группы на основании того, что причастный оборот по отношению к определяемому слову может занимать разные позиции, и вспомнить правила обособления причастного оборота.

В учебнике по русскому языку для 7 класса С. Н. Пименовой, А. П. Еремеевой, А. Ю. Купаловой и др. (УМК В. В. Бабайцевой) на с. 35-44 приводятся такие упражнения для закрепления знаний о причастном обороте и правилах его обособления.

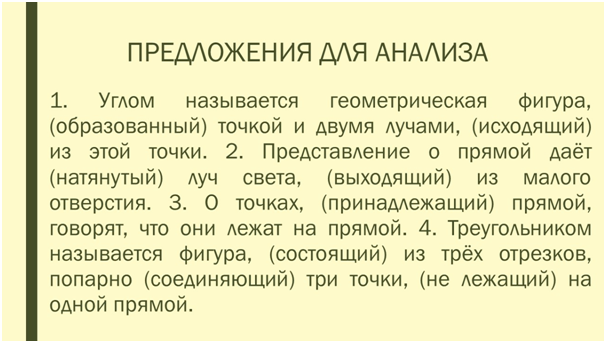

● Спишите предложения, согласуя данные в скобках причастия с выделенными определяемыми словами (ставьте от них вопросы к определениям, чтобы не ошибиться в выборе окончаний!). Причастные обороты обозначьте графически.

Школьники могут выполнить упражнение таким образом:

Отредактированное школьником предложение

Углом называется геометрическая фигура, (образованный) точкой и двумя лучами, (исходящий) из этой точки.Углом называется геометрическая фигура, образованная точкой и двумя лучами, (исходящий) из этой точки.Представление о прямой даёт (натянутый) луч света, (выходящий) из малого отверстия.Представление о прямой даёт натянутый луч света, выходящий из малого отверстия.О точках, (принадлежащий) прямой, говорят, что они лежат на прямой.О точках, принадлежащих прямой, говорят, что они лежат на прямой.Треугольником называется фигура, (состоящий) из трёх отрезков, попарно (соединяющий) три точки, (не лежащий) на одной прямой.Треугольником называется фигура, состоящая из трёх отрезков, попарно соединяющих три точки, не лежащие на одной прямой.

Школьники сделают важный вывод о том, что причастие поясняет определяемое слово и согласуется с ним в числе, падеже и роде (в единственном числе), отвечают на вопросы определения какой? какая? какое? и др. Следовательно, от того, сможет ли ученик найти определяемое слово и задать от него корректный вопрос, зависит, сделает ли он ошибку при употреблении причастного оборота или нет.

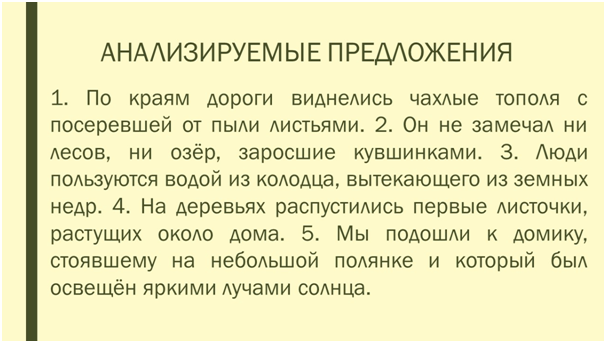

● Объясните ошибки в употреблении причастий, исправьте их. Запишите отредактированные предложения, подчеркивая причастные обороты.

Приводим вариант выполнения данного упражнения:

Отредактированное школьником предложение

По краям дороги виднелись чахлые тополя с посеревшей от пыли листьями.По краям дороги виднелись чахлые тополя с листьями (какими?), посеревшими от пыли.Он не замечал ни лесов, ни озер, заросшие кувшинками.Он не замечал ни лесов, ни озер (каких?), заросших кувшинками.Люди пользуются водой из колодца, вытекающего из земных недр.Люди пользуются водой (какой?) из колодца, вытекающей из земных недр.На деревьях распустились первые листочки, растущих около дома.На деревьях распустились первые листочки (какие?), растущие около дома.Мы подошли к домику, стоявшему на небольшой полянке и который был освещен яркими лучами солнца.Мы подошли к домику (какому?), стоявшему на небольшой полянке и (какому?) освещенному яркими лучами солнца.

Выполнение упражнение направлено на формирование у школьников умения выбирать правильную форму причастия-определения и ее корректно использовать.

Полагаем, среди основных результатов на данном этапе обучения, свидетельствующих об успешном освоении школьниками сведений о причастном обороте, необходимо назвать умение графически выделять причастный оборот волнистой линией, находить определяемое слово и задавать от него к причастию вопрос определения (какой? какая? какие? и др.).

Теоретические основы изучения деепричастного оборота

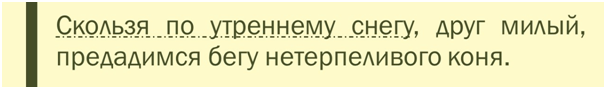

В рассматриваемых учебно-методических комплектах теоретические сведения о деепричастных оборотах и правилах его обособления представлена схожим образом:

● деепричастный оборот определяется в учебниках по русскому языку для 7 класса как деепричастие с зависимыми от него словами (например, скользя по утреннему снегу);

● как и одиночные деепричастия, деепричастный оборот рассматривается в предложении в качестве обстоятельство (т.е. отвечает на вопрос обстоятельства как? каким образом? и др.);

● правила обособление деепричастного оборота сформулировано следующим образом: он всегда выделяется на письме запятыми, например,

Закрепление полученных сведений о деепричастном обороте

Учебник по русскому языку для 7 класса УМК М. М. Разумовской включает пять заданий на закрепление знаний школьников о причастном обороте, среди которых мы выделим следующие упражнения.

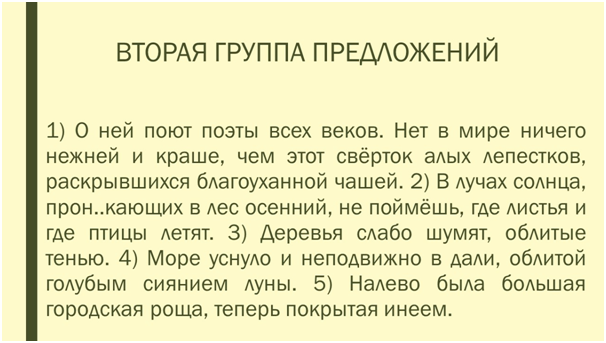

● Спишите, подчеркивая грамматические основы предложений и обстоятельства. Чем выражены эти обстоятельства?

Используя данные примеры, школьники расскажут о знаках препинания при деепричастном обороте и выявят предложение (третье), в котором содержится причастный оборот, графически обозначат его и сделают вывод об основном отличии причастного и деепричастного оборота.

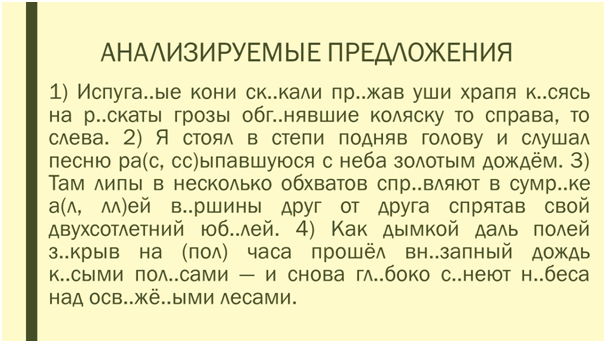

● Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Подчеркните грамматическую основу предложений. Обозначьте деепричастные обороты.

Предлагаем вариант выполнения данного задания:

При выполнении этого упражнения семиклассники обязательно увидят в тексте использование причастного оборота (в предложениях 1 и 2), обозначат его графически и назовут вопросы, на которые отвечает причастный оборот (какой? какая? какие? и др.) и деепричастный оборот (как? каким образом? и др.).

В учебнике по русскому языку для 7 класса УМК В. В. Бабайцевой (с. 92-98) хотим выделить несколько упражнений, выполнение которых, на наш взгляд, сформирует у школьников умения использовать деепричастный оборот.

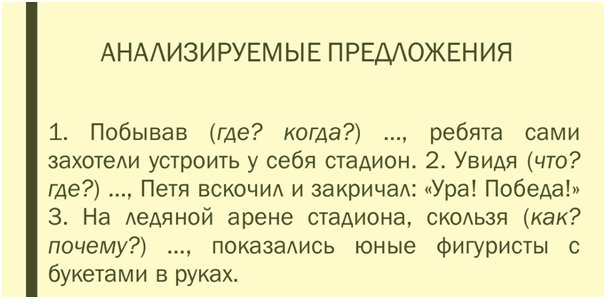

● Подберите к деепричастиям подходящие по смыслу зависимые слова. (Следите за порядком слов!) Запишите предложения, подчёркивая деепричастные обороты и объясняя постановку запятых.

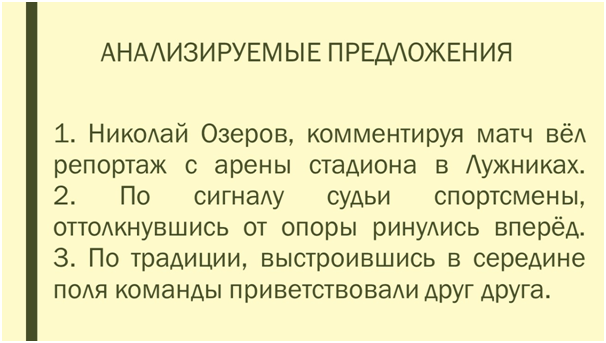

● Перед вами предложения с пунктуационными ошибками. Объясните причину их возникновения. Запишите предложения в исправленном виде.

Исправляя пунктуационные ошибки в данных предложениях, семиклассники научатся видеть «границы» деепричастного оборота и сделают вывод о важности анализа предложений такого характера.

Методический комментарий

Как показал проведенный нами анализ учебников по русскому языку для 7 класса названных учебно-методических комплектов, «репертуар» упражнений, формирующих умения видеть причастный оборот и деепричастный оборот в предложении, исправлять нарушения при их употреблении, использовать их в собственной речи, достаточно широк.

На наш взгляд, при изучении особенности причастного и деепричастного оборотов на основе УМК В. В. Бабайцевой и УМК М. М. Разумовской учителю необходимо провести параллель между причастным оборотом и определением, деепричастным оборотом и обстоятельством, закрепить знания школьников, выполняя упражнение (например, представленные нами выше). Полагаем, такая дифференциация учебного материала позволит школьникам избежать путаницы между причастным и деепричастным оборотами и, как следствие, ошибок.

источники:

http://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/prichastie-i-deeprichastie

http://rosuchebnik.ru/material/prichastnyy-i-deeprichastnyy-oboroty-uchimsya-razlichat/

Как найти деепричастный оборот

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 1602.

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 1602.

Для определения деепричастного оборота существует ряд правил, которые подробно описаны в этой статье. Также приведены основные отличия между деепричастным и причастным оборотами с наглядными примерами.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Деепричастный оборот – это речевая конструкция, представляющая собой деепричастие с зависимыми словами. Найти в тексте деепричастный оборот можно по ряду признаков:

- В составе деепричастного оборота обязательно есть деепричастие – неизменяемая часть речи, обозначающая дополнительное действие. Образуется от глаголов с помощью суффиксов -а/-я, -в/-вши/-ши.

Примеры:

Выпив

молока, он поставил бутылку в холодильник.

Подумав

над условием, она решила задачу.

- Деепричастия и деепричастные обороты всегда относятся к глаголу-сказуемому и отвечают на вопросы – Что делая? Что сделав?, а также на вопросы наречий – Как? Каким образом? Когда? Почему? С какой целью? и т. д.

Примеры: Мужчина вошел в комнату,

сняв обувь

(вошел – что сделав? когда? – сняв обувь). Девочка лежала на песке,

наблюдая за облаками

(лежала – что делая? с какой целью? – наблюдая за облаками).

- Деепричастный оборот в предложении всегда обособляется (выделяется запятыми).

Примеры:

Выйдя на улицу

, я встретил друга. Он освободил полку,

убрав вещи

.

Как различать причастный и деепричастный обороты?

В отличие от деепричастных оборотов, причастные представляют собой речевые конструкции, представляющие собой причастие с зависимыми словами. От деепричастных оборотов их отличают следующие признаки:

- Причастия – это отглагольные изменяемые формы, которые отвечают на вопросы прилагательных и согласуются с существительными и местоимениями. Образуются при помощи суффиксов -ущ-/-ющ-, -ащ-/-ящ-, -ем-/-ом-, -им-, -вш-/-ш-, -нн-/-енн-, -т- (очищенный, убегающий, подгоняемый).

- Причастия и причастные обороты всегда обозначают признак предмета (лица, явления) и отвечают на вопросы прилагательных: Какой? Какая? Какое? Какие?

Примеры: Я взял куртку, (какую?)

лежавшую на кресле

. Мы увидели корабль, (какой?)

выброшенный на берег

.

То есть, чтобы выделить деепричастный или причастный оборот в предложении, надо найти в нем деепричастие или причастие, поставить к нему вопрос, а также выделить все зависимые от него слова.

ТОП-4 статьи

которые читают вместе с этой

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Наталия Семушкина

8/8

-

Данил Журавлев

6/8

-

Лера Шулякова

6/8

-

Ruby Rub

8/8

-

Любовь Юркова

8/8

-

Аня Тишкова

6/8

-

Анзор Шихмурзаев

8/8

-

Егор Юскеев

8/8

-

Мария Афанасьева

7/8

-

Даша Мей

8/8

Оценка статьи

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 1602.

А какая ваша оценка?

Причастие и деепричастие — это две особые формы глагола, которые можно отличить по общему значению, морфологическим признакам и синтаксической роли в предложении.

Выясним, что такое причастие и деепричастие в русском языке, какие они имеют отличия и как их выявить в предложении, если задать к ним соответствующие вопросы.

Причастие — это неспрягаемая форма глагола

Говоря о причастии, будем иметь в виду, что в русском языкознании его квалифицируют по-разному. Одни ученые считают причастие вполне самостоятельной частью речи, а другие — особой глагольной формой. Независимо от этих взглядов на причастие оно соединяет в себе признаки двух самостоятельных частей речи:

- глагола

- и прилагательного.

Эта форма глагола обозначает признак предмета по действию, то есть такой признак, который сопряжен с действием, развивающимся в некоторых временных пределах:

- бегущий мальчик — это мальчик, который сам бежит именно сейчас (действие в настоящем времени);

- мальчик (какой?) бегущий (признак предмета);

- унесенный ветром лист — это лист, который унес ветер (действие произвел другой предмет в прошедшем времени);

- лист (какой?) унесенный.

Исходя из выясненных значений, дадим следующее определение этой глагольной форме (части речи):

Определение

Причастие — это неспрягаемая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию, которое он сам производит или испытывает со стороны.

Причастия отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?

Различают действительные и страдательные причастия, для которых характерны определенные суффиксы:

- щебетать — щебечущая птичка;

- любить — любящая внуков бабушка;

- колебать — колеблемый ветром тростник;

- опоздать — опоздавший пассажир;

- нарисовать — нарисованный пейзаж;

- сплести — сплетенная мастером корзинка;

- прополоть — прополотая грядка.

Причастие изменяется по падежам, числам и родам, как и имя прилагательное.

- рокочущий прибой;

- рокочущая волна;

- рокочущее произношение;

- рокочущие звуки.

| Падеж | Мужской род | Женский род | Средний род | Мн. число |

|---|---|---|---|---|

| И. п. | играющий | играющая | играющее | играющие |

| Р. п. | играющего | играющей | играющего | играющих |

| Д. п. | играющему | играющей | играющему | играющим |

| В. п. | играющего | играющую | играющее | играющих |

| Т. п. | играющим | играющей | играющим | играющими |

| П. п. | об играющем | об играющей | об играющем | об играющих |

В словосочетании и предложении причастие в полной форме согласуется с определяемым словом и выступает в синтаксической роли определения. В соответствии с этим причастие отвечает на вопросы: какой? какая? какое? какие?

Примеры

У плиты мы увидели хлопочущую хозяйку.

К вечеру видимые на горизонте облака стали розоватого цвета.

Растаявший снег побежал по двору быстрым ручейком.

Налетевший ветерок закачал подвешенный фонарь.

Научимся отличать причастие от другой глагольной формы — деепричастия.

Чем отличается причастие и деепричастие?

Деепричастие в отличие от причастия не изменяется ни по родам, ни по числам, ни по падежам. Эта неизменяемая форма является результатом соединения грамматических признаков глагола и наречия. Для деепричастий характерны совершенно другие формообразующие суффиксы:

- увидеть — увидя;

- спешить — спеша;

- прочитать — прочитав;

- вырасти — выросши;

- напиться — напившись.

Как форма глагола деепричастие обозначает добавочное действие по отношению к основному действию, обозначенному сказуемым.

Бегая от крыльца к калитке, во дворе громко лаяла рыжая собачонка.

Собачонка (что делала?) лаяла. Лаяла (что делая?) бегая.

Собачонка лаяла и в то же время бегала.

Слово «бегая» обозначает добавочное действие к основному действию, обозначенному глаголом «лаяла».

В предложении деепричастие примыкает к глаголу и выполняет синтаксическую роль второстепенного члена предложения обстоятельства.

Определение

Деепричастие — это неизменяемая глагольная форма, обозначающая добавочное действие и совмещающая признаки глагола и наречия.

Деепричастия отвечают на вопросы что делая? что сделав? что сделавши?

Неизменяемость этой глагольной формы — это признак наречия. Как глагольная форма деепричастие имеет общую основу, сходное лексическое значение с глаголом, вид (совершенный или несовершенный), возвратность или невозвратность и способность управлять наречием, существительным, местоимением в падежной форме.

Как видим, причастие и деепричастие имеют существенные грамматические различия, в соответствии с которыми можно безошибочно определить эти глагольные формы в предложении.

Суффиксы причастий и деепричастий (таблица)

| Суффиксы причастий и деепричастий | Особенности употребления | Примеры | |

|---|---|---|---|

| Деепричастия

(Что делая? Что сделав?) |

-а/-я | в деепричастиях несовершенного вида | убегая, чувствуя, стараясь, издеваясь, прижимаясь |

| -в/-вши/-ши | в деепричастиях совершенного вида | сделав, увидев, попытавшись, поинтересовавшись, обрадовавшись, разбавивши, испёкши, бросивши | |

|

Причастия (Какой? Какая? Какое? Какие?) |

-ущ-/-ющ-, -ащ-/-ящ- | в действительных причастиях настоящего времени | колющий, хохочущий, значащий, чистящий |

| -ем-/-ом-, -им- | в страдательных причастиях настоящего времени | оттеняемый, закрепляемый, ведомый, руководимый, слышимый | |

| -вш-/-ш- | в действительных причастиях прошедшего времени | отсыревший, уставший, построивший, отправившийся | |

| -нн-/-енн, -т- | в страдательных причастиях прошедшего времени | оторванный, посеянный, увлеченный, расставленный, протертый, размолотый |

Видео «Глагол. Причастие и деепричастие как особые формы глагола»

Тест

Средняя оценка: 4.9.

Проголосовало: 97

Одна из самых сложных тем по русскому языку – это причастия и деепричастия. Что это такое? Как их отличить друг от друга? Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись? Попробуем разобраться при помощи нашего преподавателя Василия Михайловича.

Рассмотрим для начала предложение из рассказа К.Г.Паустовского «Австралиец со станции Пилёво»:

Солнечный свет падал на суровую скатерть и раскрытую на столе книгу.

Вот как выглядит предложение без выделенных слов:

Свет падал на скатерть и книгу.

Куда делось невыделенное слово «на столе»? А к какому слову оно относится: к «книге» или к «раскрытая»? Книгу на столе или раскрытую на столе? Последнее правильно, поэтому и убрали вместе с главным словом словосочетания.

Обратили внимание, как похожи слова «солнечный», «суровый», «раскрытый»?

Они обозначают признак предмета и отвечают на вопрос «какой?»:

свет (какой?) солнечный;

скатерть (какую?) суровую;

книгу (какую?) раскрытую.

Все три слова являются в предложении определениями (второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета, относится к члену предложения, выраженному существительным или местоимением, отвечает на вопросы «какой? чей? который?»). Все три слова относятся в предложении к именам существительным: свет, скатерть, книга. Зависят от этих существительных, определяют их. Существительные и местоимения, у которых есть определения, называются определяемыми словами. Запомните этот термин: он вам ещё не раз пригодится. Особенно при изучении темы «Обособленные члены предложения». Не путайте определяемые и зависимые слова!

Определение относится к определяемому слову, зависит от него, является по отношению к определяемому слову зависимым. И у самого определения могут быть зависимые слова. Например, как в предложении выше: раскрытую на столе книгу, где книгу – определяемое слово, раскрытую – определение, на столе – зависимое от определения слово. Слово «на столе» делает определение «раскрытую» распространённым.

Обратите внимание, что слова «солнечный» и «суровый» – прилагательные. Они обозначают признак, который есть всегда. Постоянный признак. Свет был, есть и будет солнечным. Скатерть была, есть и будет суровой. А вот книга раскрытой стала до момента, описанного в предложении. Раскрытую книгу – книгу, которую раскрыли. Слово «раскрытый» – причастие. Оно обозначает признак предмета, как и прилагательное, но признак этот временный: признак по действию. Прилагательные же обозначают признак предмета постоянный, вневременной: по материалу (деревянный), по качеству (великолепный), по принадлежности (школьный) и т.п.

Найдите слова, обозначающие признак предмета, в другом предложении из повести Паустовского «Золотая роза»:

В застывшем небе гасло последнее облако, освещённое холодным закатом.

(застывшем, последнее, освещённое, холодным)

К каким предметам, к каким существительным (или местоимениям) относятся эти слова-определения?

(Небе (каком?) застывшем. Облако (какое?) последнее. Облако (какое?) освещенное. Закатом (каким?) холодным)

Правильно. Это определяемые слова.

Попробуйте распределить определения на две группы: прилагательные и причастия.

(прилагательные: последнее, холодным; причастия: застывшем, освещённые).

Итак, застывший и освещённый – это причастия. Эти слова обозначают признак предмета, который появился и, возможно, исчезнет. Временный признак. Признак по действию, которое происходило, произошло или происходит с предметом.

У причастий много общего с прилагательными: обозначают признак предмета, отвечают на вопрос «какой?», могут иметь краткую форму (освещён, освещена, освещено, освещены). В полной форме причастие, как и прилагательное, изменяется по падежам, числам, а в единственном числе по родам: застывшем, застывший, застывшая, застывшими и т.д. В предложении чаще всего является определением. Краткая форма практически всегда – сказуемое.

У причастий есть общее и с глаголом. Во-первых, они от глаголов и образуются: несут – несущий, бежать – бежавший. Только от глаголов! От глаголов и некоторые прилагательные образованы: гореть – горючий, походить – похожий. Многие прилагательные образуются от существительных: торжество – торжественный, деревня – деревенский. Некоторые вообще ни от чего не образуются, непроизводные: зелёный, юный.

Во-вторых, у причастий может быть глагольный суффикс -ся (-сь). Это возвратный суффикс: поднимавшийся, улыбающийся. И причастия с суффиксом -ся называются возвратными.

Кроме того, у причастий есть вид и время. Правда, в отличие от глаголов, время у причастий – признак постоянный: смотрящий (тот, кто смотрит, – настоящее время), смотревший (тот, кто смотрел, – прошедшее время).

А ещё причастия бывают действительные и страдательные. Но это другая тема. Пока её обойдём стороной.

Как же отличить причастия от прилагательных?

В первую очередь – по суффиксам. У причастий есть свои суффиксы: ащ, ящ, ущ, ющ, ем, им, ом, вш, ш, т, нн (н), ённ (ён), енн (ен). Например, лежащий, бороздящий, живущий, борющийся, поднимаемый, видимый, ведомый, бежавший, нёсший, вынутый, раскалённый (раскалён, раскалена), посеянный (посеяна), развешанный. (Правописание суффиксов причастий регулируется правилами).

Ещё одно отличие причастий от прилагательных (правда, не всегда) – это наличие зависимых слов. К примеру, страдательные причастия прошедшего времени отличают от отглагольных прилагательных по наличию зависимых слов: мороженая рыба – мороженная в холодильнике рыба. В первом случае нет зависимого слова, во втором есть – «в холодильнике». «Мороженная» – причастие, а «мороженая» – прилагательное. У прилагательного признак постоянный, а у причастия временный, полученный, на что указывает зависимое слово. До холодильника рыба не была заморожена.

Итак, встретили слово, обозначающее признак предмета, — смотрим, от чего оно образовано. Если не от глагола (или вообще ни от чего) – это прилагательное. Если от глагола, то смотрим на суффиксы и зависимые слова. Вспоминаем суффиксы причастий. Определяем время появления признака: был, есть и будет всегда – прилагательное, появился в прошедшем или настоящем времени – это причастие. Скорее всего. Уточняем, прямое или переносное значение имеет слово. У причастий только прямое бывает! Это важно помнить, когда имеем дело с краткими причастиями и краткими прилагательными, образованными от глагола. Но это другая тема.

Если вы отличаете имена прилагательные от других частей речи, то причастие от них тоже сможете отличить по тем же признакам. Чуть сложнее отличить причастие от прилагательного, но и этому можно научиться, опираясь на подсказки: суффиксы причастий, возвратный суффикс, наличие зависимых слов, прямое значение, признак, проявляющийся во времени.

Теперь деепричастие.

Как и причастия, деепричастия практически не встречаются в устной речи. Знакомятся с ними обычно в седьмом классе. Причём на тему «Деепричастие» отводится так мало времени, что причастия и деепричастия путают. Да, слова звучат очень похоже. Да, и те, и другие образованы от глаголов. Но разница между причастиями и деепричастиями огромная.

Причастия похожи на прилагательные, обозначают признак предмета, отвечают на вопрос «какой?», согласуются с определяемым словом в числе, роде и падеже, в предложении являются определениями или сказуемыми. Причастия изменяются, у них есть окончания.

Деепричастия похожи на глаголы и немного на наречия. Это неизменяемая часть речи. У деепричастий нет окончаний. В предложении они являются обстоятельствами и зависят от глаголов. Основные вопросы деепричастий – «что делая?» и «что сделав?». А ещё обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами (деепричастие с зависимыми от него словами), всегда отделяются от остального предложения запятыми. Это обособленные обстоятельства.

Олени с ветвистыми рогами, закинутыми на спину, шли, покачиваясь под тяжёлыми вьюками. (В.Короленко. История моего современника).

Покачиваясь – деепричастие. Обозначает добавочное действие (основное – шли). Отвечает на вопрос «что делая?». Неизменяемая часть речи. В предложении зависит от глагола «шли» (тип связи – примыкание) и в составе деепричастного оборота является обстоятельством. Обстоятельство «покачиваясь под тяжёлыми вьюками» находится в конце предложения и отделяется запятой.

Березка, прислонясь к сосне, задумчиво стоит. (В.Шефнер. Приятельницы).

В этом предложении обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом, стоит в середине предложения и отделяется с двух сторон запятыми. Деепричастие «прислонясь» отвечает на вопрос «что сделав?», зависит от глагола «стоит», обозначает добавочное действие.

Деепричастия образуются от глаголов с помощью суффиксов -я (а) и -в (вши): делать – делая, бегать – бегая, спешить – спеша, держать – держа, обнять – обняв, задуматься – задумавшись. Возвратный суффикс -ся в деепричастиях остаётся, правда, превращается чаще всего в -сь: задуматься – задумавшись, заниматься – занимаясь.

От глагола у деепричастия, кроме возвратности-невозвратности, остаётся ещё вид. Деепричастия совершенного вида отвечают на вопрос «что сделав?», а несовершенного – «что делая?»: задумав, поднявшись, принеся и держа, улыбаясь, играя.

От причастий деепричастия отличаете? Вспоминайте ещё раз, на какие вопросы отвечают те и другие, что обозначают, от каких слов зависят, чем являются в предложении, изменяются или нет, с помощью каких суффиксов образованы.

Мы шли, давя каблуками хрупкий ледок, затянувший лужи. (Ю.Нагибин. Чистые пруды).

Что скажете про выделенные в предложении слова? Смогли отличить причастие от деепричастия? Это же легко! Деепричастие «давя» обозначает добавочное действие, отвечает на вопрос «что делая?», зависит от глагола, имеет суффикс -я, является обстоятельством. Причастие «затянувший» обозначает признак предмета (по действию, возникшему в прошедшем времени), отвечает на вопрос «какой?», зависит от существительного, изменяется по падежам, числам и родам, имеет окончание -ий и суффикс -вш, в предложении является определением. Вон сколько отличий!

Для закрепления попробуйте найти причастия и деепричастия в предложениях из произведений В.Катаева.

Пройдя несколько домов, Гаврик втащил Петю в какие-то ворота.

В раскрытую настежь дверь Петя увидел комнату, заваленную сломанной мебелью.

Гаврик остановился, прислушиваясь к слабому шуму эха.

Мальчик и девочка стояли рядом, глядя вниз на шаланду, подымавшую парус.

(пройдя, прислушиваясь – деепричастия; заваленную, подымавшую – причастия).

© blog.tutoronline.ru,

при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.