Удельная теплота плавления

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 221.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 221.

Для решения прикладных задач о плавлении тел важно было установить, сколько энергии требует этот процесс. В ходе экспериментов удалось выявить простую эмпирическую зависимость между количество теплоты, массой тела и некой константой, характеризующей вещество с точки зрения процесса плавления, которую назвали удельной теплотой плавления.

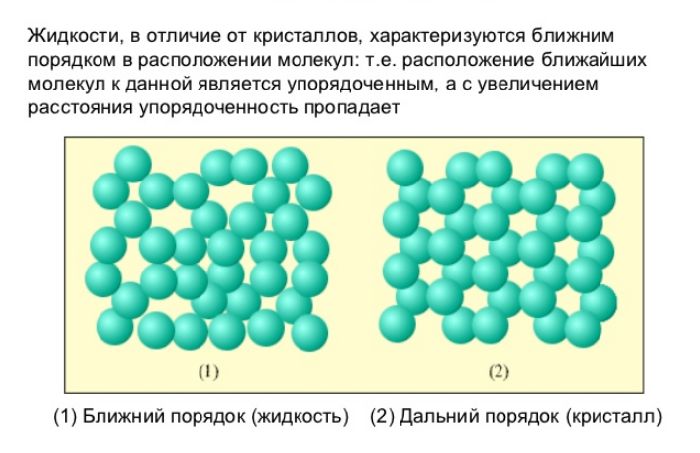

Плавление кристаллических тел

У кристаллических тел атомы – кирпичики материи – упорядочены в жесткую структуру, которую называют кристаллической решеткой. Чтобы расплавить такое тело, необходимо разрушить решетку, разорвать прочные связи между атомами. Для этого необходима энергия.

Из законов термодинамики известно, что для изменения внутренней энергии необходимо либо совершить работу, либо подвести тепло. Нас интересует второй случай. Когда к кристаллическому телу подводят тепло, его температура растет. Атомы в решетке начинают колебаться чаще и сильнее, внутренняя энергия увеличивается. По достижении необходимой температуры (которую называют температурой плавления) всё подводимое тепло будет уходить на ее поддержание и на разрушение кристаллической решетки твердого вещества.

Что такое удельная теплота плавления

Наблюдение за плавлением различных кристаллических тел одинаковой массы позволило сделать вывод, что каждое из них требует различного количества теплоты. При этом те же вещества, но большей массы, требовали большего количества теплоты. Математически эту зависимость выражают так:

$Q=Cm$ (1), где С – некая константа пропорциональности. Ей дали название – удельная теплота плавления (или энтальпия плавления), и ввели для нее специальное обозначение – λ.

Она характеризует, сколько теплоты нужно подвести к одному килограмму вещества, нагретому до температуры плавления, чтобы расплавить его в условиях постоянного давления.

Величина удельной теплоты плавления зависит от свойств вещества. Так, например, для льда она равна 340 кДж/кг, а для золота – 66,6 кДж/кг. Из этого следует, что для плавления льда необходимо больше теплоты, чем для плавления золота.

Расчетная формула удельной теплоты плавления выводится из уравнения (1):

$ lambda= frac{Q_{плавления}}{m_{вещества}}$ – (2)

Из формулы не трудно понять, в чем измеряется энтальпия плавления. Если теплота – в джоулях, масса – в килограммах, то результат их деления – в Дж/кг.

Задачи

- Какое количество теплоты необходимо подвести к котлу, чтобы расплавить V метров кубических снега плотностью ρ? Удельную теплоту плавления снега принять за λ, удельную теплоемкость за с.

Решение первой задачи

Обозначим за $t_1$ начальную температуру льда, за $t_2$ – температуру плавления.

Тогда на нагрев льда до температуры плавления будет затрачено $Q_1 = cm(t_2-t_1)$ Дж или, выражая массу через объем и плотность, $Q_1 = c rho V(t_2-t_1)$ Дж.

На плавление льда будет затрачено $Q2 = rho V lambda$ Дж.

Тогда общее количество теплоты $Q = Q_1 + Q_2 = rho V(c(t_2-t_1) + lambda)$

- 1 литр кипятка вылили на кусок льда массой 2 кг, взятого при температуре 0̊ С. Какая часть льда расплавится?

Решение второй задачи

Из литра кипятка при его остывании выделяется $Q = cm(t_1-t_2) = cmt_1$ Дж, так как $t_2=0$.

Масса льда, которая расплавится данным количеством теплоты, $m_2 = frac{Q}{λ} = frac {cmt_1}{λ} = frac {{4200}times{100}}{340000} = 1,24$ кг.

Тогда исходную массу разделим на массу расплавленного льда:

$frac {m_1}{m_2} = frac {1,24}{2} = 0,62$ или 62% – часть льда, которая расплавится.

Что мы узнали?

В ходе урока мы узнали, что называется удельной теплотой плавления (константа пропорциональности между количеством теплоты и массой вещества в процессе плавления), какой буквой греческого алфавита она обозначается, узнали, как найти ее.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Sarhan Global

10/10

Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 221.

А какая ваша оценка?

Вода в природе может находиться в трех разных агрегатных состояниях:

- в твердом;

- в жидком;

- в газообразном.

Лед и снег находятся в твердом состоянии, после плавления они превращаются в жидкость, а при нагревании этой же жидкости, она испаряется и превращается в водяной пар. Многим интересно, какие условия должны быть для плавления, замерзания и испарения воды? При какой температуре тает лед и снег или получается вода и пар? О всем этом вы узнаете в этой познавательной статье.

Вода на Земле

Нельзя сказать, что водяной пар и лед редко встречаются в повседневной жизни. Однако наиболее распространенным является именно жидкое состояние – обычная вода. Специалисты выяснили, что на нашей планете находится более 1 млрд кубических километров воды. Однако не более 3 млн км3 воды принадлежат пресным водоемам. Достаточно большое количество пресной воды «покоится» в ледниках (около 30 млн кубических километров). Однако растопить лед таких огромных глыб далеко не просто. Остальная же вода соленая, принадлежащая морям Мирового океана.

Вода окружает современного человека повсюду, во время большинства ежедневных процедур. Многие считают, что запасы воды неиссякаемы, и человечество сможет всегда использовать ресурсы гидросферы Земли. Однако это далеко не так. Водные ресурсы нашей планеты постепенно истощаются, и уже через несколько сотен лет пресной воды на Земле может не остаться вовсе. Поэтому абсолютно каждому человеку нужно бережно относиться к пресной воде и экономить ее. Ведь даже в наше время существуют государства, в которых запасы воды катастрофически малы.

Свойства воды

Прежде чем говорить о температуре таяния льда, стоит рассмотреть основные свойства этой уникальной жидкости.

Итак, воде присущи следующие свойства:

- Отсутствие цвета.

- Отсутствие запаха.

- Отсутствие вкуса (однако качественная питьевая вода имеет приятный вкус).

- Прозрачность.

- Текучесть.

- Способность растворять различные вещества (например, соли, щелочи и т. д.).

- Вода не имеет собственной постоянной формы и способна принимать форму сосуда, в который попадает.

- Способность очищаться посредством фильтрования.

- При нагревании вода расширяется, а при охлаждении сжимается.

- Вода может испаряться, превращаясь в пар, и замерзать, образуя кристаллический лед.

В этом списке представлены основные свойства воды. Теперь разберемся, каковы особенности твердого агрегатного состояния этого вещества, и при какой температуре тает лед.

Снег и лед

Лед – это твердое кристаллическое вещество, которое имеет достаточно неустойчивую структуру. Он, как и вода, прозрачен, не имеет цвета и запаха. Также лед обладает такими свойствами, как хрупкость и скользкость; он холодный на ощупь.

Снег также представляет собой замерзшую воду, однако обладает рыхлой структурой и имеет белый цвет. Именно снег каждый год выпадает в большинстве стран мира.

Как снег, так и лед – крайне неустойчивые вещества. Чтобы растопить лед, не нужно прикладывать особых усилий. Когда же он начинает таять?

Плавление льда

В природе твердый лед существует только при температуре 0 °C и ниже. Если же температура окружающей среды поднимается и становится больше 0 °C, лед начинает таять.

При температуре таяния льда, при 0 °C, происходит и другой процесс – замерзание, или кристаллизация, жидкой воды.

Данный процесс можно наблюдать всем жителям умеренно континентального климата. Зимой, когда температура на улице опускается ниже 0 °C, достаточно часто выпадает снег, который не тает. А жидкая вода, находившаяся на улицах, замерзает, превращаясь в твердый снег или лед. Весной же можно увидеть обратный процесс. Температура окружающей среды поднимается, поэтому лед и снег тают, образуя многочисленные лужи и грязь, которую можно считать единственным минусом весеннего потепления.

Таким образом, можно сделать вывод, что, при какой температуре начинает таять лед, при такой же температуре начинается и процесс замерзания воды.

Количество теплоты

В такой науке, как физика, часто используется понятие количества теплоты. Данная величина показывает количество энергии, необходимой для нагревания, плавления, кристаллизации, кипения, испарения или конденсации различных веществ. Причем каждый из перечисленных процессов имеет свои особенности. Поговорим о том, какое количество теплоты для нагревания льда требуется в обычных условиях.

Чтобы нагреть лед, нужно сначала его растопить. Для этого необходимо количество теплоты, нужное для плавления твердого вещества. Теплота равняется произведению массы льда на удельную теплоту его плавления (330-345 тысяч Джоулей/кг) и выражается в Джоулях. Допустим, что нам дано 2 кг твердого льда. Таким образом, чтобы его растопить, нам понадобится: 2 кг * 340 кДж/кг = 680 кДж.

После этого нам необходимо нагреть образовавшуюся воду. Количество теплоты для данного процесса рассчитать будет немного сложнее. Для этого нужно знать начальную и конечную температуру нагреваемой воды.

Итак, допустим, что нам требуется нагреть получившуюся в результате плавления льда воду на 50 °C. То есть разница начальной и конечной температуры = 50 °C (начальная температура воды – 0 °C). Тогда следует умножить разность температур на массу воды и на ее удельную теплоемкость, которая равняется 4 200 Дж*кг/°C. То есть количество теплоты, необходимое для нагревания воды, = 2 кг * 50 °C * 4 200 Дж*кг/°C = 420 кДж.

Тогда получаем, что для плавления льда и последующего нагревания получившейся воды нам потребуется: 680 000 Дж + 420 000 Дж = 1 100 000 Джоулей, или 1,1 Мегаджоуль.

Зная, при какой температуре тает лед, можно решить множество непростых задач по физике или химии.

Плавление снега

Рассмотрим, какое количество теплоты нужно затратить, что бы из 4 кг. снега получить 4 кг. горячей воды (100°С) при температуре окружающей среды — 10°С.

Дано:

- m = 4 кг — масса снега

- t1 = -10 C — температура снега

- t2 = 0 C — температура плавления снега

- t3 = 100 C — температура кипящей воды

- С1 = 2100 Дж/кг*С — удельная теплоемкость снега

- Л = 330000 Дж/кг — удельная теплота плавления cнега

- С2 = 4200 Дж/кг*С — удельная теплоемкость воды

- Q-?

Решение:

- Q1 = C1*m*(t2-t1)

- Q2 = Л*m

- Q3 = C2*m*(t3-t2)

- Q = Q1 + Q2 + Q3

- Q1 = 2100*4*(0+10) = 84000 Дж

- Q2 = 330000*4 = 1320000 Дж

- Q3 = 4200*4(100-0) = 1680000 Дж

- Q = 1680000 + 84000 + 1320000 = 3084000 Дж = 3084 кДж

Ответ:

- Q = 3084 кДж

Превращение воды в пар

Задача: Найти сколько энергии необходимо затратить, что бы превратить 1 кг. воды в пар, если изначально температура воды составляет 25°С.

Решение:

- На нагрев 1 кг воды на 1°С необходимо затратить 4200 Дж;

- Для нагрева с 25°С до 100 °С необходимо нагреть воду на 75°С;

- Для этого нужно затратить 4200*75=315000 Дж;

Ответ:

- Необходимо затратить 315 кДж.

Выводы

Итак, в данной статье мы узнали некоторые факты о воде и о двух ее агрегатных состояниях – твердом и жидком. Водяной пар, однако, представляет собой не менее интересный объект для изучения. Например, в нашей атмосфере содержится приблизительно 25*1016 кубических метров водяного пара. К тому же, в отличие от замерзания, испарение воды происходит при любой температуре и ускоряется при ее нагревании или при наличии ветра.

Мы узнали, при какой температуре тает лед и замерзает жидкая вода. Такие факты всегда пригодятся нам в повседневной жизни, так как вода окружает нас повсюду. Важно всегда помнить о том, что вода, в особенности пресная, является иссякаемым ресурсом Земли и нуждается в бережном к ней отношении.

Так же мы недавно писали о том, с чего начинать подготовку к ЕГЭ, советуем всем школьникам, даже тем, кто учится не в выпускных классах прочитать эту статью.

Удельной теплотой

парообразования L

(кал/г) называется количество тепла,

необходимое для перевода 1 г воды из

жидкого состояния в парообразное без

изменения температуры при нормальном

атмосферном давлении.

Теплота, затрачиваемая

на перевод жидкости в пар, состоит из

двух частей

L

= L1

+ L2,

где

L1

— тепло,

расходуемое на преодоление межмолекулярных

сил сцепления, т. е. на повышение внутренней

энергии, и называемое внутренней

теплотой испарения;

L2

— тепло,

расходуемое на увеличение объема,

занимаемого единицей массы вещества,

т. е. на работу против внешнего давления.

С повышением

температуры удельная теплота

парообразования уменьшается. Эта

зависимость может быть охарактеризована

следующей эмпирической формулой:

L

= 597 — 0,57t,

где

t

— температура

испаряющей поверхности, L

— в кал/г.

Количество тепла

Qис,

затрачиваемого

на испарение

столбика воды высотой E

см с площадью основания 1 см2

при плотности воды = 1, определяется по

формуле

Qис

= EL

= Е

(597 — 0,570 t),

где

Qис

— в калориях.

Удельной теплотой

плавления Lпл

называется количество тепла, поглощаемого

при переходе 1 г снега или льда в жидкую

воду той же температуры. Это же количество

тепла выделяется при замерзании 1 г

воды.

Количество

теплоты, поглощаемое при плавлении или

выделяемое при кристаллизации

столбиком

чистого льда высотой h

см и площадью 1 см2,

определяется выражением

Qл

= лhLпл,

где

Qл

— в калориях.

Интересно отметить,

что удельная теплота испарения воды и

удельная теплота плавления льда

значительно больше, чем многих других

жидкостей. Эта аномалия объясняется,

так же как и аномалия плотности,

особенностями строения воды. При переходе

жидкой воды в пар и льда в жидкую воду

энергия затрачивается не только на

преодоление сил взаимного притяжения

молекул, но и на разрушение агрегатов

двойных и тройных молекул.

1.1.3 Теплоемкость и теплопроводность

Количество тепла,

необходимое для нагревания 1 г воды

на 1°С, называется удельной

теплоемкостью Cp.

В гидрологии теплоемкость обычно

выражается в кал/(г*град).

Вода характеризуется

наибольшей теплоемкостью по сравнению

с другими жидкими и твердыми веществами,

за исключением водорода и аммиака.

Благодаря большой

теплоемкости воды суточные и сезонные

изменения ее температуры оказываются

менее значительными, чем изменение

температуры воздуха, удельная теплоемкость

которого в 4 раза меньше, чем теплоемкость

воды.

Так же как и

плотность, теплоемкость воды изменяется

с температурой аномально: при 30°С она

наименьшая — 0,9975 кал/(г*град) при 15 и 70°С

равна 1,000, при 3,6 и 100°С возрастает до

1,0057; теплоемкость водяного пара при

100°С и давлении 760 мм равна 0,462, теплоемкость

льда при 0°С — 0,485, а при 10°С — 0,444 кал/(г*град).

Передача тепла

путем молекулярной теплопроводности

состоит в том, что повышенные колебания

молекул в более нагретых слоях постепенно

передаются молекулам смежных слоев и

таким образом энергия теплового

движения постепенно передается от слоя

к слою. В результате возникает поток

тепла от более нагретых слоев к слоям

с более низкой температурой.

Характеристика

молекулярной теплопередачи

— коэффициент теплопроводности

воды

()

в кал/(см*с*град) при 0°С равен 0,001358

кал/(см*с*град). С повышением температуры

он увеличивается и при температуре

20° С равен 0,00143 кал/(см×с×град).

Коэффициент

теплопроводности чистого, лишенного

пузырьков воздуха льда

равен 0,0054 кал/(см×с×град). С понижением

температуры теплопроводность льда

несколько уменьшается.

Теплопроводность

снега зависит в значительной мере от

его плотности.

Зависимость

коэффициента

теплопроводности снега с

от его

плотности может быть выражена в

следующей форме:

с =

0,0067с2,

Где

с

— плотность снега;

с

— в кал/(см×с×град).

Фазовые переходы

-

Темы кодификатора ЕГЭ: изменение агрегатных состояний вещества, плавление и кристаллизация, испарение и конденсация, кипение жидкости, изменение энергии в фазовых переходах.

-

Плавление и кристаллизация

-

График плавления

-

Удельная теплота плавления

-

График кристаллизации

-

Парообразование и конденсация

-

Кипение

-

График кипения

-

График конденсации

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: изменение агрегатных состояний вещества, плавление и кристаллизация, испарение и конденсация, кипение жидкости, изменение энергии в фазовых переходах.

Лёд, вода и водяной пар — примеры трёх агрегатных состояний вещества: твёрдого, жидкого и газообразного. В каком именно агрегатном состоянии находится данное вещество — зависит от его температуры и других внешних условий, в которых оно находится.

При изменении внешних условий (например, если внутренняя энергия тела увеличивается или уменьшается в результате нагревания или охлаждения) могут происходить фазовые переходы — изменения агрегатных состояний вещества тела. Нас будут интересовать следующие фазовые переходы.

• Плавление (твёрдое тело жидкость) и кристаллизация (жидкость

твёрдое тело).

• Парообразование (жидкость пар) и конденсация (пар

жидкость).

к оглавлению ▴

Плавление и кристаллизация

Большинство твёрдых тел являются кристаллическими, т.е. имеют кристаллическую решётку — строго определённое, периодически повторяющееся в пространстве расположение своих частиц.

Частицы (атомы или молекулы) кристаллического твёрдого тела совершают тепловые колебания вблизи фиксированных положений равновесия — узлов кристаллической решётки.

Например, узлы кристаллической решётки поваренной соли — это вершины кубических клеток «трёхмерной клетчатой бумаги» (см. рис. 1, на котором шарики большего размера обозначают атомы хлора (изображение с сайта en.wikipedia.org.)); если дать испариться воде из раствора соли, то оставшаяся соль будет нагромождением маленьких кубиков.

Рис. 1. Кристаллическая решётка

Плавлением называется превращение кристаллического твёрдого тела в жидкость. Расплавить можно любое тело — для этого нужно нагреть его до температуры плавления, которая зависит лишь от вещества тела, но не от его формы или размеров. Температуру плавления данного вещества можно определить из таблиц.

Наоборот, если охлаждать жидкость, то рано или поздно она перейдёт в твёрдое состояние. Превращение жидкости в кристаллическое твёрдое тело называется кристаллизацией или отвердеванием. Таким образом, плавление и кристаллизация являются взаимно обратными процессами.

Температура, при которой жикость кристаллизуется, называется температурой кристаллизации. Оказывается, что температура кристаллизации равна температуре плавления: при данной температуре могут протекать оба процесса. Так, при лёд плавится, а вода кристаллизуется; что именно происходит в каждом конкретном случае — зависит от внешних условий (например, подводится ли тепло к веществу или отводится от него).

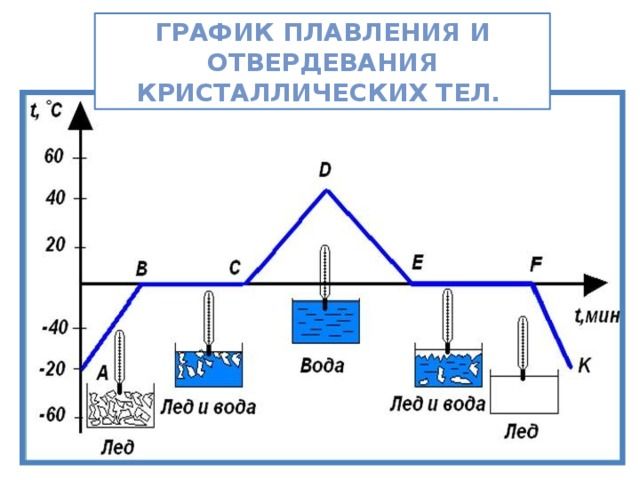

Как происходят плавление и кристаллизация? Каков их механизм? Для уяснения сути этих процессов рассмотрим графики зависимости температуры тела от времени при его нагревании и охлаждении — так называемые графики плавления и кристаллизации.

к оглавлению ▴

График плавления

Начнём с графика плавления (рис. 2). Пусть в начальный момент времени (точка на графике) тело является кристаллическим и имеет некоторую температуру

.

Рис. 2. График плавления

Затем к телу начинает подводиться тепло (скажем, тело поместили в плавильную печь), и температура тела повышается до величины — температуры плавления данного вещества. Это участок

графика.

На участке тело получает количество теплоты

где — удельная теплоёмкость вещества твёрдого тела,

— масса тела.

При достижении температуры плавления (в точке ) ситуация качественно меняется. Несмотря на то, что тепло продолжает подводиться, температура тела остаётся неизменной. На участке

происходит плавление тела — его постепенный переход из твёрдого состояния в жидкое. Внутри участка

мы имеем смесь твёрдого вещества и жидкости, и чем ближе к точке

, тем меньше остаётся твёрдого вещества и тем больше появляется жидкости. Наконец, в точке

от исходного твёрдого тела не осталось ничего: оно полностью превратилось в жидкость.

Участок соответствует дальнейшему нагреванию жидкости (или, как говорят, расплава). На этом участке жидкость поглощает количество теплоты

где — удельная теплоёмкость жидкости.

Но нас сейчас больше всего интересует — участок фазового перехода. Почему не меняется температура смеси на этом участке? Тепло-то подводится!

Вернёмся назад, к началу процесса нагревания. Повышение температуры твёрдого тела на участке есть результат возрастания интенсивности колебаний его частиц в узлах кристаллической решётки: подводимое тепло идёт на увеличение кинетической энергии частиц тела (на самом деле некоторая часть подводимого тепла расходуется на совершение работы по увеличению средних расстояний между частицами — как мы знаем, тела при нагревании расширяются. Однако эта часть столь мала, что её можно не принимать во внимание.).

Кристаллическая решётка расшатывается всё сильнее и сильнее, и при температуре плавления размах колебаний достигает той предельной величины, при которой силы притяжения между частицами ещё способны обеспечивать их упорядоченное расположение друг относительно друга. Твёрдое тело начинает «трещать по швам», и дальнейшее нагревание разрушает кристаллическую решётку — так начинается плавление на участке .

С этого момента всё подводимое тепло идёт на совершение работы по разрыву связей, удерживающих частицы в узлах кристаллической решётки, т.е. на увеличение потенциальной энергии частиц. Кинетическая энергия частиц при этом остаётся прежней, так что температура тела не меняется. В точке кристаллическая структура исчезает полностью, разрушать больше нечего, и подводимое тепло снова идёт на увеличение кинетической энергии частиц — на нагревание расплава.

к оглавлению ▴

Удельная теплота плавления

Итак, для превращения твёрдого тела в жидкость мало довести его до температуры плавления. Необходимо дополнительно (уже при температуре плавления) сообщить телу некоторое количество теплоты для полного разрушения кристаллической решётки (т.е. для прохождения участка

).

Это количество теплоты идёт на увеличение потенциальной энергии взаимодействия частиц. Следовательно, внутренняя энергия расплава в точке больше внутренней энергии твёрдого тела в точке

на величину

.

Опыт показывает, что величина прямо пропорциональна массе тела:

Коэффициент пропорциональности не зависит от формы и размеров тела и является характеристикой вещества. Он называется удельной теплотой плавления вещества. Удельную теплоту плавления данного вещества можно найти в таблицах.

Удельная теплота плавления численно равна количеству теплоты, необходимому для превращения в жидкость одного килограмма данного кристаллического вещества, доведённого до температуры плавления.

Так, удельная теплота плавления льда равна кДж/кг, свинца —

кДж/кг. Мы видим, что для разрушения кристаллической решётки льда требуется почти в

раз больше энергии! Лёд относится к веществам с большой удельной теплотой плавления и поэтому весной тает не сразу (природа приняла свои меры: обладай лёд такой же удельной теплотой плавления, как и свинец, вся масса льда и снега таяла бы с первыми оттепелями, затопляя всё вокруг).

к оглавлению ▴

График кристаллизации

Теперь перейдём к рассмотрению кристаллизации — процесса, обратного плавлению. Начинаем с точки предыдущего рисунка. Предположим, что в точке

нагревание расплава прекратилось (печку выключили и расплав выставили на воздух). Дальнейшее изменение температуры расплава представлено на рис. (3).

Рис. 3. График кристаллизации

Жидкость остывает (участок ), пока её температура не достигнет температуры кристаллизации, которая совпадает с температурой плавления

.

С этого момента температура расплава меняться перестаёт, хотя тепло по-прежнему уходит от него в окружающую среду. На участке происходит кристаллизация расплава — его постепенный переход в твёрдое состояние. Внутри участка

мы снова имеем смесь твёрдой и жидкой фаз, и чем ближе к точке

, тем больше становится твёрдого вещества и тем меньше — жидкости.Наконец,вточке

жидкостинеостаётсявовсе—онаполностьюкристаллизовалась.

Следующий участок соответствует дальнейшему остыванию твёрдого тела, возникшего в результате кристаллизации.

Нас опять-таки интересует участок фазового перехода : почему температура остаётся неизменной, несмотря на уход тепла?

Снова вернёмся в точку . После прекращения подачи тепла температура расплава понижается, так как его частицы постепенно теряют кинетическую энергию в результате соударений с молекулами окружающей среды и излучения электромагнитных волн.

Когда температура расплава понизится до температуры кристаллизации (точка ), его частицы замедлятся настолько, что силы притяжения окажутся в состоянии «развернуть» их должным образом и придать им строго определённую взаимную ориентацию в пространстве. Так возникнут условия для зарождения кристаллической решётки, и она действительно начнёт формироваться благодаря дальнейшему уходу энергии из расплава в окружающее пространство.

Одновременно начнётся встречный процесс выделения энергии: когда частицы занимают свои места в узлах кристаллической решётки, их потенциальная энергия резко уменьшается, за счёт чего увеличивается их кинетическая энергия — кристаллизующаяся жидкость является источником тепла (часто у проруби можно увидеть сидящих птиц. Они там греются!). Выделяющееся в ходе кристаллизации тепло в точности компенсирует потерю тепла в окружающую среду, и потому температура на участке не меняется.

В точке расплав исчезает, а вместе с завершением кристаллизации исчезает и этот внутренний «генератор» тепла. Вследствие продолжающегося рассеяния энергии во внешнюю среду понижение температуры возобновится, но только остывать уже будет образовавшееся твёрдое тело (участок

).

Как показывает опыт, при кристаллизации на участке выделяется ровно то же самое количество теплоты

, которое было поглощено при плавлении на участке

.

к оглавлению ▴

Парообразование и конденсация

Парообразование — это переход жидкости в газообразное состояние (в пар). Существует два способа парообразования: испарение и кипение.

Испарением называется парообразование, которое происходит при любой температуре со свободной поверхности жидкости. Как вы помните из листка «Насыщенный пар», причиной испарения является вылет из жидкости наиболее быстрых молекул, которые способны преодолеть силы межмолекулярного притяжения. Эти молекулы и образуют пар над поверхностью жидкости.

Разные жидкости испаряются с разными скоростями: чем больше силы притяжения молекул друг к другу — тем меньшее число молекул в единицу времени окажутся в состоянии их преодолеть и вылететь наружу, и тем меньше скорость испарения. Быстро испаряются эфир, ацетон, спирт (их иногда называют летучими жидкостями), медленнее — вода, намного медленнее воды испаряются масло и ртуть.

Скорость испарения растёт с повышением температуры (в жару бельё высохнет скорее), поскольку увеличивается средняя кинетическая энергия молекул жидкости, и тем самым возрастает число быстрых молекул, способных покинуть её пределы.

Скорость испарения зависит от площади поверхности жидкости: чем больше площадь, тем большее число молекул получают доступ к поверхности, и испарение идёт быстрее (вот почему при развешивании белья его тщательно расправляют).

Одновременно с испарением наблюдается и обратный процесс: молекулы пара, совершая беспорядочное движение над поверхностью жидкости, частично возвращаются обратно в жидкость. Превращение пара в жидкость называется конденсацией.

Конденсация замедляет испарение жидкости. Так, в сухом воздухе бельё высохнет быстрее, чем во влажном. Быстрее оно высохнет и на ветру: пар сносится ветром, и испарение идёт более интенсивно

В некоторых ситуациях скорость конденсации может оказаться равной скорости испарения. Тогда оба процесса компенсируют друг друга и наступает динамическое равновесие: из плотно закупоренной бутылки жидкость не улетучивается годами, а над поверхностью жидкости в этом случае находится насыщенный пар.

Конденсацию водяного пара в атмосфере мы постоянно наблюдаем в виде облаков, дождей и выпадающей по утрам росы; именно испарение и конденсация обеспечивают круговорот воды в природе, поддерживая жизнь на Земле.

Поскольку испарение — это уход из жидкости самых быстрых молекул, в процессе испарения средняя кинетическая энергия молекул жидкости уменьшается, т.е. жидкость остывает. Вам хорошо знакомо ощущение прохлады и порой даже зябкости (особенно при ветре), когда выходишь из воды: вода, испаряясь по всей поверхности тела, уносит тепло, ветер же ускоряет процесс испарения (nеперь понятно, зачем мы дуем на горячий чай. Кстати сказать, ещё лучше при этом втягивать воздух в себя, поскольку на поверхность чая тогда приходит сухой окружающий воздух, а не влажный воздух из наших лёгких ;-)).

Ту же прохладу можно почувствовать, если провести по руке кусочком ваты, смоченным в летучем растворителе (скажем, в ацетоне или жидкости для снятия лака). В сорокаградусную жару благодаря усиленному испарению влаги через поры нашего тела мы сохраняем свою температуру на уровне нормальной; не будь этого терморегулирующего механизма, в такую жару мы бы попросту погибли.

Наоборот, в процессе конденсации жидкость нагревается: молекулы пара при возвращении в жидкость разгоняются силами притяжения со стороны находящихся поблизости молекул жидкости, в результате чего средняя кинетическая энергия молекул жидкости увеличивается (сравните это явление с выделением энергии при кристаллизации расплава!).

к оглавлению ▴

Кипение

Кипение — это парообразование, происходящее по всему объёму жидкости.

Кипение оказывается возможным потому, что в жидкости всегда растворено какое-то количество воздуха, попавшего туда в результате диффузии. При нагревании жидкости этот воздух расширяется, пузырьки воздуха постепенно увеличиваются в размерах и становятся видимы невооружённым глазом (в кастрюле с водой они осаждают дно и стенки). Внутри воздушных пузырьков находится насыщенный пар, давление которого, как вы помните, быстро растёт с повышением температуры.

Чем крупнее становятся пузырьки, тем большая действует на них архимедова сила, и определённого момента начинается отрыв и всплытие пузырьков. Поднимаясь вверх, пузырьки попадают в менее нагретые слои жидкости; пар в них конденсируется, и пузырьки сжимаются опять. Схлопывание пузырьков вызывает знакомый нам шум, предшествующий закипанию чайника. Наконец, с течением времени вся жидкость равномерно прогревается, пузырьки достигают поверхности и лопаются, выбрасывая наружу воздух и пар — шум сменяется бульканьем, жидкость кипит.

Пузырьки, таким образом, служат «проводниками» пара изнутри жидкости на её поверхность. При кипении наряду с обычным испарением идёт превращение жидкости в пар по всему объёму — испарение внутрь воздушных пузырьков с последующим выводом пара наружу. Вот почему кипящая жидкость улетучивается очень быстро: чайник, из которого вода испарялась бы много дней, выкипит за полчаса.

В отличие от испарения, происходящего при любой температуре, жидкость начинает кипеть только при достижении температуры кипения — именно той температуры, при которой пузырьки воздуха оказываются в состоянии всплыть и добраться до поверхности. При температуре кипения давление насыщенного пара становится равно внешнему давлению на жидкость (в частности, атмосферному давлению). Соответственно, чем больше внешнее давление, тем при более высокой температуре начнётся кипение.

При нормальном атмосферном давлении ( атм или

Па) температура кипения воды равна

. Поэтому давление насыщенного водяного пара при температуре

равно

Па. Этот факт необходимо знать для решения задач — часто он считается известным по умолчанию.

На вершине Эльбруса атмосферное давление равно атм, и вода там закипит при температуре

. А под давлением

атм вода начнёт кипеть только при

.

Температура кипения (при нормальном атмосферном давлении) является строго определённой для данной жидкости величиной (температуры кипения, приводимые в таблицах учебников и справочников — это температуры кипения химически чистых жидкостей. Наличие в жидкости примесей может изменять температуру кипения. Скажем, водопроводная вода содержит растворённый хлор и некоторые соли, поэтому её температура кипения при нормальном атмосферном давлении может несколько отличаться от ). Так, спирт кипит при

, эфир — при

, ртуть — при

. Обратите внимание: чем более летучей является жидкость, тем ниже её температура кипения. В таблице температур кипения мы видим также, что кислород кипит при

. Значит, при обычных температурах кислород — это газ!

Мы знаем, что если чайник снять с огня, то кипение тут же прекратится — процесс кипения требует непрерывного подвода тепла. Вместе с тем, температура воды в чайнике после закипания перестаёт меняться, всё время оставаясь равной . Куда же при этом девается подводимое тепло?

Ситуация аналогична процессу плавления: тепло идёт на увеличение потенциальной энергии молекул. В данном случае — на совершение работы по удалению молекул на такие расстояния, что силы притяжения окажутся неспособными удерживать молекулы неподалёку друг от друга, и жидкость будет переходить в газообразное состояние.

к оглавлению ▴

График кипения

Рассмотрим графическое представление процесса нагревания жидкости — так называемый график кипения (рис. 4).

Рис. 4. График кипения

Участок предшествует началу кипения. На участке

жидкость кипит, её масса уменьшается. В точке

жидкость выкипает полностью.

Чтобы пройти участок , т.е. чтобы жидкость, доведённую до температуры кипения, полностью превратить в пар, к ней нужно подвести некоторое количество теплоты

. Опыт показывает, что данное количество теплоты прямо пропорционально массе жидкости:

Коэффициент пропорциональности называется удельной теплотой парообразования жидкости (при температуре кипения). Удельная теплота парообразования численно равна количеству теплоты, которое нужно подвести к 1 кг жидкости, взятой при температуре кипения, чтобы полностью превратить её в пар.

Так, при удельная теплота парообразования воды равна

кДж/кг. Интересно сравнить её с удельной теплотой плавления льда (

кДж/кг) — удельная теплота парообразования почти в семь раз больше! Это и не удивительно: ведь для плавления льда нужно лишь разрушить упорядоченное расположение молекул воды в узлах кристаллической решётки; при этом расстояния между молекулами остаются примерно теми же. А вот для превращения воды в пар нужно совершить куда большую работу по разрыву всех связей между молекулами и удалению молекул на значительные расстояния друг от друга.

к оглавлению ▴

График конденсации

Процесс конденсации пара и последующего остывания жидкости выглядит на графике симметрично процессу нагревания и кипения. Вот соответствующий график конденсации для случая стоградусного водяного пара, наиболее часто встречающегося в задачах (рис. 5).

Рис. 5. График конденсации

В точке имеем водяной пар при

. На участке

идёт конденсация; внутри этого участка — смесь пара и воды при

. В точке

пара больше нет, имеется лишь вода при

. Участок

— остывание этой воды.

Опыт показывает, что при конденсации пара массы (т. е. при прохождении участка

) выделяется ровно то же самое количество теплоты

, которое было потрачено на превращение в пар жидкости массы

при данной температуре.

Давайте ради интереса сравним следующие количества теплоты:

• , которое выделяется при конденсации

г водяного пара;

• , которое выделяется при остывании получившейся стоградусной воды до температуры, скажем,

.

Имеем:

Дж;

Дж.

Эти числа наглядно показывают, что ожог паром гораздо страшнее ожога кипятком. При попадании на кожу кипятка выделяется «всего лишь» (кипяток остывает). А вот при ожоге паром сначала выделится на порядок большее количество теплоты

(пар конденсируется), образуется стоградусная вода, после чего добавится та же величина

при остывании этой воды.

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими материалами.

Информация на странице «Фазовые переходы» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в высшее учебное заведение или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из данного раздела.

Публикация обновлена:

08.05.2023