Чистое железо (99,97%), очищенное методом электролиза

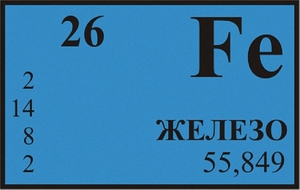

Железо

— ковкий металл серебристо-белого цвета с высокой химической реакционной способностью: железо быстро корродирует при высоких температурах или при высокой влажности на воздухе. В чистом кислороде железо горит, а в мелкодисперсном состоянии самовозгорается и на воздухе. Обозначается символом Fe (лат. Ferrum). Один из самых распространённых в земной коре металлов (второе место после алюминия).

- Структура

- Свойства

- Запасы и добыча

- Происхождение

- Применение

- Классификация

- Физические свойства

- Оптические свойства

- Кристаллографические свойства

Смотрите так же:

Алюминий

— структура и физические свойства

СТРУКТУРА

Две модификации кристаллической решетки железа

Для железа установлено несколько полиморфных модификаций, из которых высокотемпературная модификация — γ-Fe(выше 906°) образует решетку гранецентрированного куба типа Сu (а0 = 3,63), а низкотемпературная — α-Fe-решетку центрированного куба типа α-Fe (a0 = 2,86). В зависимости от температуры нагрева железо может находиться в трех модификациях, характеризующихся различным строением кристаллической решетки:

- В интервале температур от самых низких до 910°С —а-феррит (альфа-феррит), имеющий строение кристаллической решетки в виде центрированного куба;

- В интервале температур от 910 до 1390°С — аустенит, кристаллическая решетка которого имеет строение гранецентрированного куба;

- В интервале температур от 1390 до 1535°С (температура плавления) — д-феррит (дельта-феррит). Кристаллическая решетка д-феррита такая же, как и а-феррита. Различие между ними только в иных (для д-феррита больших) расстояниях между атомами.

При охлаждении жидкого железа первичные кристаллы (центры кристаллизации) возникают одновременно во многих точках охлаждаемого объема. При последующем охлаждении вокруг каждого центра надстраиваются новые кристаллические ячейки, пока не будет исчерпан весь запас жидкого металла. В результате получается зернистое строение металла. Каждое зерно имеет кристаллическую решетку с определенным направлением его осей. При последующем охлаждении твердого железа при переходах д-феррита в аустенит и аустенита в а-феррит могут возникать новые центры кристаллизации с соответствующим изменением величины зерна

Таблица температур плавления

Любому человеку, связанному с металлургической промышленностью, будь то сварщик, литейщик, плавильщик или ювелир, важно знать температуры, при которых происходит расплав материалов, с которыми он работает. В нижеприведенной таблице указаны точки плавления наиболее распространенных веществ.

Читать также: Олимпус русский язык осенняя сессия 2018

Таблица температур плавления металлов и сплавов

| Название | T пл, °C |

| Алюминий | 660,4 |

| Медь | 1084,5 |

| Олово | 231,9 |

| Цинк | 419,5 |

| Вольфрам | 3420 |

| Никель | 1455 |

| Серебро | 960 |

| Золото | 1064,4 |

| Платина | 1768 |

| Титан | 1668 |

| Дюралюминий | 650 |

| Углеродистая сталь | 1100−1500 |

| Чугун | 1110−1400 |

| Железо | 1539 |

| Ртуть | -38,9 |

| Мельхиор | 1170 |

| Цирконий | 3530 |

| Кремний | 1414 |

| Нихром | 1400 |

| Висмут | 271,4 |

| Германий | 938,2 |

| Жесть | 1300−1500 |

| Бронза | 930−1140 |

| Кобальт | 1494 |

| Калий | 63 |

| Натрий | 93,8 |

| Латунь | 1000 |

| Магний | 650 |

| Марганец | 1246 |

| Хром | 2130 |

| Молибден | 2890 |

| Свинец | 327,4 |

| Бериллий | 1287 |

| Победит | 3150 |

| Фехраль | 1460 |

| Сурьма | 630,6 |

| карбид титана | 3150 |

| карбид циркония | 3530 |

| Галлий | 29,76 |

Помимо таблицы плавления, существует много других вспомогательных материалов. Например, ответ на вопрос, какова температура кипения железа лежит в таблице кипения веществ. Помимо кипения, у металлов есть ряд других физических свойств, как прочность.

СВОЙСТВА

Железная руда

В чистом виде при нормальных условиях это твердое вещество. Оно обладает серебристо-серым цветом и ярко выраженным металлическим блеском. Механические свойства железа включают в себя уровень твердости по шкале Мооса. Она равна четырем (средняя). Железо обладает хорошей электропроводностью и теплопроводностью. Последнюю особенность можно ощутить, дотронувшись до железного предмета в холодном помещении. Так как этот материал быстро проводит тепло, он за короткий промежуток времени забирает большую его часть из вашей кожи, и поэтому вы ощущаете холод. Дотронувшись, к примеру, до дерева, можно отметить, что его теплопроводность намного ниже. Физические свойства железа — это и его температуры плавления и кипения. Первая составляет 1539 градусов по шкале Цельсия, вторая — 2860 градусов по Цельсию. Можно сделать вывод, что характерные свойства железа — хорошая пластичность и легкоплавкость. Но и это еще далеко не все. Также в физические свойства железа входит и его ферромагнитность. Что это такое? Железо, магнитные свойства которого мы можем наблюдать на практических примерах каждый день, — единственный металл, обладающий такой уникальной отличительной чертой. Это объясняется тем, что данный материал способен намагничиваться под действием магнитного поля. А по прекращении действия последнего железо, магнитные свойства которого только что сформировались, еще надолго само остается магнитом. Такой феномен можно объяснить тем, что в структуре данного металла присутствует множество свободных электронов, которые способны передвигаться.

При какой температуре плавится

Металлические элементы, какими бы они ни были — плавятся почти один в один. Этот процесс происходит при нагреве. Оно может быть, как внешнее, так и внутреннее. Первое проходит в печи, а для второго используют резистивный нагрев, пропуская электричество либо индукционный нагрев. Воздействие выходит практически схожее. При нагреве, увеличивается амплитуда колебаний молекул. Образуются структурные дефекты решётки, которые сопровождаются обрывом межатомных связей. Под процессом разрушения решётки и скоплением подобных дефектов и подразумевается плавление.

У разных веществ разные температуры плавления. Теоретически, металлы делят на:

- Легкоплавкие – достаточно температуры до 600 градусов Цельсия, для получения жидкого вещества.

- Среднеплавкие – необходима температура от 600 до 1600 ⁰С.

- Тугоплавкие – это металлы, для плавления которых требуется температура выше 1600 ⁰С.

Плавление железа

Температура плавления железа достаточно высока. Для технически чистого элемента требуется температура +1539 °C. В этом веществе имеется примесь — сера, а извлечь ее допустимо лишь в жидком виде.

Интересное: Особенности измерительного контроля сварных соединений

Без примесей чистый материал можно получить при электролизе солей металла.

Плавление чугуна

Чугун – это лучший металл для плавки. Высокий показатель жидкотекучести и низкий показатель усадки дают возможность эффективнее пользоваться им при литье. Далее рассмотрим показатели температуры кипения чугуна в градусах Цельсия:

- Серый — температурный режим может достигать отметки 1260 градусов. При заливке в формы температура может подниматься до 1400.

- Белый — температура достигает отметки 1350 градусов. В формы заливается при показателе 1450.

Важно! Показатели плавления такого металла, как чугун – на 400 градусов ниже, по сравнению со сталью. Это значительно снижает затраты энергии при обработке.

Плавление стали

Справка! Сталь плавится при 1400 °C.

Плавление алюминия и меди

Температура плавления алюминия равна 660 градусам, это означает то, что расплавить его можно в домашних условиях.

Чистой меди – 1083 градусов, а для медных сплавов составляет от 930 до 1140 градусов.

ЗАПАСЫ И ДОБЫЧА

Железо — один из самых распространённых элементов в Солнечной системе, особенно на планетах земной группы, в частности, на Земле. Значительная часть железа планет земной группы находится в ядрах планет, где его содержание, по оценкам, около 90 %. Содержание железа в земной коре составляет 5 %, а в мантии около 12 %.

Железо

В земной коре железо распространено достаточно широко — на его долю приходится около 4,1 % массы земной коры (4-е место среди всех элементов, 2-е среди металлов). В мантии и земной коре железо сосредоточено главным образом в силикатах, при этом его содержание значительно в основных и ультраосновных породах, и мало — в кислых и средних породах. Известно большое число руд и минералов, содержащих железо. Наибольшее практическое значение имеют красный железняк (гематит, Fe2O3; содержит до 70 % Fe), магнитный железняк (магнетит, FeFe2O4, Fe3O4; содержит 72,4 % Fe), бурый железняк или лимонит (гётит и гидрогётит, соответственно FeOOH и FeOOH·nH2O). Гётит и гидрогётит чаще всего встречаются в корах выветривания, образуя так называемые «железные шляпы», мощность которых достигает несколько сотен метров. Также они могут иметь осадочное происхождение, выпадая из коллоидных растворов в озёрах или прибрежных зонах морей. При этом образуются оолитовые, или бобовые, железные руды. В них часто встречается вивианит Fe3(PO4)2·8H2O, образующий чёрные удлинённые кристаллы и радиально-лучистые агрегаты. Содержание железа в морской воде — 1·10−5-1·10−8 % В промышленности железо получают из железной руды, в основном из гематита (Fe2O3) и магнетита (FeO·Fe2O3). Существуют различные способы извлечения железа из руд. Наиболее распространённым является доменный процесс. Первый этап производства — восстановление железа углеродом в доменной печи при температуре 2000 °C. В доменной печи углерод в виде кокса, железная руда в виде агломерата или окатышей и флюс (например, известняк) подаются сверху, а снизу их встречает поток нагнетаемого горячего воздуха. Кроме доменного процесса, распространён процесс прямого получения железа. В этом случае предварительно измельчённую руду смешивают с особой глиной, формируя окатыши. Окатыши обжигают, и обрабатывают в шахтной печи горячими продуктами конверсии метана, которые содержат водород. Водород легко восстанавливает железо, при этом не происходит загрязнения железа такими примесями, как сера и фосфор, которые являются обычными примесями в каменном угле. Железо получается в твёрдом виде, и в дальнейшем переплавляется в электрических печах. Химически чистое железо получается электролизом растворов его солей.

Прочность металлов

Помимо способности перехода из твердого в жидкое состояние, одним из важных свойств материала является его прочность — возможность твердого тела сопротивлению разрушению и необратимым изменениям формы. Основным показателем прочности считается сопротивление возникающее при разрыве заготовки, предварительно отожженной. Понятие прочности не применимо к ртути, поскольку она находится в жидком состоянии. Обозначение прочности принято в МПа — Мега Паскалях.

Существуют следующие группы прочности металлов:

- Непрочные. Их сопротивление не превышает 50МПа. К ним относят олово, свинец, мягкощелочные металлы

- Прочные, 50−500МПа. Медь, алюминий, железо, титан. Материалы этой группы являются основой многих конструкционных сплавов.

- Высокопрочные, свыше 500МПа. Например, молибден и вольфрам.

Таблица прочности металлов

| Металл | Сопротивление, МПа |

| Медь | 200−250 |

| Серебро | 150 |

| Олово | 27 |

| Золото | 120 |

| Свинец | 18 |

| Цинк | 120−140 |

| Магний | 120−200 |

| Железо | 200−300 |

| Алюминий | 120 |

| Титан | 580 |

Наиболее распространенные в быту сплавы

Как видно из таблицы, точки плавления элементов сильно разнятся даже у часто встречающихся в быту материалов.

Так, минимальная температура плавления у ртути -38,9 °C, поэтому в условиях комнатной температуры она уже в жидком состоянии. Именно этим объясняется то, что бытовые термометры имеют нижнюю отметку в -39 градусов Цельсия: ниже этого показателя ртуть переходит в твердое состояние.

Припои, наиболее распространенные в бытовом применении, имеют в своем составе значительный процент содержания олова, имеющего точку плавления 231.9 °C, поэтому большая часть припоев плавится при рабочей температуре паяльника 250−400°C.

Помимо этого, существуют легкоплавкие припои с более низкой границей расплава, до 30 °C и применяются тогда, когда опасен перегрев спаиваемых материалов. Для этих целей существуют припои с висмутом, и плавка данных материалов лежит в интервале от 29,7 — 120 °C.

Расплавление высокоуглеродистых материалов в зависимости от легирующих компонентов лежит в границах от 1100 до 1500 °C.

Точки плавления металлов и их сплавов находятся в очень широком температурном диапазоне, от очень низких температур (ртуть) до границы в несколько тысяч градусов. Знание этих показателей, а так же других физических свойств очень важно для людей, которые работают в металлургической сфере. Например, знание того, при какой температуре плавится золото и другие металлы пригодятся ювелирам, литейщикам и плавильщикам.

Металлы плавятся, как правило, при очень высокой температуре, которая может достигать более 3 тыс. градусов. Хотя некоторые из них можно расплавить в домашних условиях, например, свинец или олово. А вот ртуть плавят при температуре минус 39 градусов. В домашних условиях этого добиться не удастся. Температура плавления — это один из важных показателей производства не только самого металла, но и его сплавов. Выплавляя сырье, специалисты учитывают и другие физические и химические свойства руды и металла.

Читать также: Подставка для розы из металла

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Самородное железо

Происхождение теллурическое (земное) железо редко встречается в базальтовыхлавах (Уифак, о. Диско, у западного берега Гренландии, вблизи г. Касселя Германия). В обоих пунктах с ним ассоциируют пирротин (Fe1-xS) и когенит (Fe3C), что объясняют как восстановление углеродом (в том числе и из вмещающих пород), так и распадом карбонильных комплексов типа Fe(CO)n. В микроскопических зернах оно не раз устанавливалось в измененных (серпентинизированных) ультраосновных породах также в парагенезисе с пирротином, иногда с магнетитом, за счет которых оно и возникает при восстановительных реакциях. Очень редко встречается в зоне окисления рудных месторождений, при образовании болотных руд. Зарегистрированы находки в осадочных породах, связываемые с восстановлением соединений железа водородом и углеводородами. Почти чистое железо найдено в лунном грунте, что связывают как с падениями метеоритов, так и с магматическими процессами. Наконец, два класса метеоритов — железокаменные и железные содержат природные сплавы железа в качестве породообразующего компонента.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кольцо из железа

Железо — один из самых используемых металлов, на него приходится до 95 % мирового металлургического производства. Железо является основным компонентом сталей и чугунов — важнейших конструкционных материалов. Железо может входить в состав сплавов на основе других металлов — например, никелевых. Магнитная окись железа (магнетит) — важный материал в производстве устройств долговременной компьютерной памяти: жёстких дисков, дискет и т. п. Ультрадисперсный порошок магнетита используется во многих чёрно-белых лазерных принтерах в смеси с полимерными гранулами в качестве тонера. Здесь одновременно используется чёрный цвет магнетита и его способность прилипать к намагниченному валику переноса. Уникальные ферромагнитные свойства ряда сплавов на основе железа способствуют их широкому применению в электротехнике для магнитопроводов трансформаторов и электродвигателей. Хлорид железа(III) (хлорное железо) используется в радиолюбительской практике для травления печатных плат. Семиводный сульфат железа (железный купорос) в смеси с медным купоросом используется для борьбы с вредными грибками в садоводстве и строительстве. Железо применяется в качестве анода в железо-никелевых аккумуляторах, железо-воздушных аккумуляторах. Водные растворы хлоридов двухвалентного и трёхвалентного железа, а также его сульфатов используются в качестве коагулянтов в процессах очистки природных и сточных вод на водоподготовке промышленных предприятий.

Железо (англ. Iron) — Fe

| Молекулярный вес | 55.85 г/моль |

| Происхождение названия | возможно англо-саксонского происхождения |

| IMA статус | действителен, описан впервые до 1959 (до IMA) |

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Цвет минерала | железно-черный |

| Цвет черты | серый |

| Прозрачность | непрозрачный |

| Блеск | металлический |

| Спайность | несовершенная по {001} |

| Твердость (шкала Мооса) | 4,5 |

| Излом | в зазубринах |

| Прочность | ковкий |

| Плотность (измеренная) | 7.3 — 7.87 г/см3 |

| Радиоактивность (GRapi) | 0 |

| Магнетизм | ферромагнетик |

Температура плавления железа.

Температура плавления железа относится к разделу о плавкости металлов, так как данный химический элемент является металлом.

Температура плавления (обычно совпадает с температурой кристаллизации) — температура, при которой твёрдое кристаллическое тело совершает переход в жидкое состояние и наоборот.

Температура — физическая величина, характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное понятие о различной степени нагретости тел.

Жидкое состояние вещества является промежуточным между твердым (кристаллическим) и газообразным состоянием.

Удельная теплота плавления — количество теплоты, которое необходимо сообщить одной единице массы кристаллического вещества в равновесном изобарно-изотермическом процессе, чтобы перевести его из твёрдого (кристаллического) состояния в жидкое (то же количество теплоты выделяется при кристаллизации вещества).

Температура плавления железа при нормальных условиях:

Температуру плавления обозначают Тпл

Температура плавления железа (Тпл) составляет 1538 °C (1811 K).

Температура плавления железа приведена при нормальных условиях (согласно ИЮПАК), т.е. при давлении 105 (100 000) Па.

Для сведения: 101 325 Па = 1 атм = 760 мм рт. ст.

Необходимо иметь в виду, что температура плавления металлов может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (давления). Точное значение температуры плавления металлов в зависимости от условий окружающей среды (давления) необходимо смотреть в справочниках.

Зависимость температуры фазового перехода (в том числе и плавления, и кипения) от давления для однокомпонентной системы даётся уравнением Клапейрона-Клаузиуса.

Источник: https://ru.wikipedia.org

Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com

Коэффициент востребованности

221

- Железо и его свойства

- Добыча полезных ископаемых

- Плавление железа и необходимая температура

- Классификация металлов по температуре плавления

Железо и его свойства

Железо — это химический элемент, который в таблице Менделеева находится под номером 26. Это один из самых распространенных элементов во всей Солнечной системе. Согласно материалам исследований, в составе ядра Земли находится примерно 79−85% этого вещества. В земной коре его тоже присутствует большое количество, но оно уступает алюминию.

В чистом виде металл имеет белый цвет с чуть серебристым оттенком. Он пластичен, но имеющиеся в нем примеси могут определять его физические свойства. Реагирует на магнит.

Оксид железа — это основная форма, добыча которой осуществляется и которая находится в природе. Оксидное железо может располагаться в самой верхней части земной коры и быть составляющей осадочных образований.

Элемент, находящийся на двадцать шестом месте в таблице Менделеева, может иметь несколько степеней окисления. Именно они определяют его геохимическую особенность нахождения в определенной среде. В ядре Земли металл присутствует в нейтральной форме.

Добыча полезных ископаемых

Руд, в которых присутствует железо, существует несколько. Однако, в качестве сырья для производства железа в промышленности используют в основном следующие:

- магнезитовую руду;

- гетитовую руду;

- гематитовую руду.

А также часто встречаются такие разновидности руды:

леллингит;

- сидерит;

- марказит;

- ильменит;

- ярозит.

Существует еще минерал под названием мелантерит. Его используют преимущественно в фармацевтической промышленности. Из себя он представляет зелёного цвета хрупкие кристаллы, в которых присутствует стеклянный блеск. Из него производят лекарственные препараты, в составе которых имеется ферум.

Основным месторождением этого металла является Южная Америка, а именно Бразилия.

Плавление железа и необходимая температура

Точкой плавления металла называют такую минимальную температуру, при которой он переходит из твердого состояния в жидкое. При этом в объеме он практически остается неизменным.

Температура плавления железа весьма высока. Для технически чистого элемента она составляет +1539 °C. В этом веществе присутствует примесь — Сера, которую можно извлечь лишь в жидком виде. Без примесей чистый материал получают при электролизе солей металла.

Классификация металлов по температуре плавления

Разные металлы могут переходить в жидкое состояние при разной температуре. Вследствие этого выделяют определённую классификацию. Их делят следующим образом:

- Легкоплавкие — те элементы, которые могут становиться жидкими уже при температуре ниже 600 градусов. К ним относят цинк, олово, свинец и пр. Их можно расплавить даже в домашних условиях — просто нужно разогреть при помощи плиты или паяльника. Такие виды нашли применение в технике и электронике. Они используются для соединения элементов из металла и движения электрического тока. Олово плавится при 232 градусах, а цинк — при 419 градусах.

- Среднеплавкие — элементы, которые начинают расплавляться при температуре от шестисот до тысячи шестисот градусов. Эти элементы используют по большей части для строительных элементов и металлоконструкций, то есть при создании арматур, плит и строительных блоков. В эту группу входят: железо, медь, алюминий. Температура плавления алюминия сравнительно низка и составляет 660 градусов. А вот железо начинает переходить в жидкое состояние лишь при температуре 1539 градусов. Это один из самых распространенных металлов, используемых в промышленности, особенно в автомобильной. Однако железо подвержено коррозии, то есть ржавчине, поэтому ему требуется специальная поверхностная обработка. Его необходимо покрывать краской или олифой, и не допускать попадание влаги.

- Тугоплавкие — это такие материалы, которые расплавляются и становятся жидкими при температуре выше 1600 градусов. В эту группу относят вольфрам, титан, платину, хром и т. п. Они используются в ядерной промышленности и для некоторых машинных деталей. Они могут применяться для расплавки других металлов, изготовления высоковольтных проводов или проволоки. Платину можно расплавить при 1769 градусах, а вольфрам — при 3420 °C.

Единственный элемент, который при обычных условиях находится в жидком состоянии — это ртуть. Температура его плавления составляет минус 39 градусов и его пары являются ядовитыми, поэтому его используют только в лабораториях и закрытых ёмкостях.

Металлы и сплавы — это незаменимая основа для литейного и ювелирного производства, ковки и многих других сфер. Что бы ни делал человек из металла (какой бы это ни был процесс), для правильной работы ему нужно знать, при какой температуре плавится тот или иной металл. Мы подробно рассмотрим процесс плавления, его отличие от кипения, а также сравним температуры в таблицах.

Таблица температур плавления

Узнать какая нужна температура для плавления металлов, поможет таблица по возрастанию температурных показателей.

| Элемент или соединение | Необходимый температурный режим |

|---|---|

| Литий | +18°С |

| Калий | +63,6°С |

| Индий | +156,6°С |

| Олово | +232°С |

| Таллий | +304°С |

| Кадмий | +321°С |

| Свинец | +327°С |

| Цинк | +420°С |

Таблица плавления среднеплавких металлов и сплавов.

| Элемент либо сплав | Температурный режим |

|---|---|

| Магний | +650°С |

| Алюминий | +660°С |

| Барий | +727°С |

| Серебро | +960°С |

| Золото | +1063°С |

| Марганец | +1246°С |

| Медь | +1083°С |

| Никель | +1455°С |

| Кобальт | +1495°С |

| Железо | +1539°С |

| Дюрали | +650°С |

| Латуни | +950…1050°С |

| Чугун | +1100…1300°С |

| Углеродистые стали | +1300…1500°С |

| Нихром | +1400°С |

Таблица плавления тугоплавких металлов и сплавов.

| Наименование элемента | Температурный режим |

|---|---|

| Титан | +1680°С |

| Платина | +1769,3°С |

| Хром | +1907°С |

| Цирконий | +1855°С |

| Ванадий | +1910°С |

| Иридий | +2447°С |

| Молибден | +2623°С |

| Тантал | +3017°С |

| Вольфрам | +3420°С |

Что такое температура плавления

Каждый металл имеет неповторимые свойства, и в этот список входит температура плавления. При плавке металл уходит из одного состояния в другое, а именно из твёрдого превращается в жидкое. Чтобы сплавить металл, нужно приблизить к нему тепло и нагреть до необходимой температуры – этот процесс и называется температурой плавления. В момент, когда температура доходит до нужной отметки, он ещё может пребывать в твёрдом состоянии. Если продолжать воздействие – металл или сплав начнет плавиться.

Плавление и кипение – это не одно и то же. Точкой перехода вещества из твердого состояния в жидкое, зачастую называют температуру плавления металла. В расплавленном состоянии у молекул нет определенного расположения, но притяжение сдерживает их рядом, в жидком виде кристаллическое тело оставляет объем, но форма теряется.

При кипении объем теряется, молекулы между собой очень слабо взаимодействуют, движутся хаотично в разных направлениях, совершают отрыв от поверхности. Температура кипения – это процесс, при котором давление металлического пара приравнивается к давлению внешней среды.

Для того, чтобы упростить разницу между критическими точками нагрева мы подготовили для вас простую таблицу:

| Свойство | Температура плавки | Температура кипения |

|---|---|---|

| Физическое состояние | Сплав переходит в расплав, разрушается кристаллическая структура, проходит зернистость | Переходит в состояние газа, некоторые молекулы могут улетать за пределы расплава |

| Фазовый переход | Равновесие между твердым состоянием и жидким | Равновесие давления между парами металла и воздухом |

| Влияние внешнего давления | Нет изменений | Изменения есть, температура уменьшается при разряжении |

При какой температуре плавится

Металлические элементы, какими бы они ни были — плавятся почти один в один. Этот процесс происходит при нагреве. Оно может быть, как внешнее, так и внутреннее. Первое проходит в печи, а для второго используют резистивный нагрев, пропуская электричество либо индукционный нагрев. Воздействие выходит практически схожее. При нагреве, увеличивается амплитуда колебаний молекул. Образуются структурные дефекты решётки, которые сопровождаются обрывом межатомных связей. Под процессом разрушения решётки и скоплением подобных дефектов и подразумевается плавление.

У разных веществ разные температуры плавления. Теоретически, металлы делят на:

- Легкоплавкие – достаточно температуры до 600 градусов Цельсия, для получения жидкого вещества.

- Среднеплавкие – необходима температура от 600 до 1600 ⁰С.

- Тугоплавкие – это металлы, для плавления которых требуется температура выше 1600 ⁰С.

Плавление железа

Температура плавления железа достаточно высока. Для технически чистого элемента требуется температура +1539 °C. В этом веществе имеется примесь — сера, а извлечь ее допустимо лишь в жидком виде.

Без примесей чистый материал можно получить при электролизе солей металла.

Плавление чугуна

Чугун – это лучший металл для плавки. Высокий показатель жидкотекучести и низкий показатель усадки дают возможность эффективнее пользоваться им при литье. Далее рассмотрим показатели температуры кипения чугуна в градусах Цельсия:

- Серый — температурный режим может достигать отметки 1260 градусов. При заливке в формы температура может подниматься до 1400.

- Белый — температура достигает отметки 1350 градусов. В формы заливается при показателе 1450.

Важно! Показатели плавления такого металла, как чугун – на 400 градусов ниже, по сравнению со сталью. Это значительно снижает затраты энергии при обработке.

Плавление стали

Сталь — это сплав железа с примесью углерода. Её главная польза — прочность, поскольку это вещество способно на протяжении длительного времени сохранять свой объем и форму. Связано это с тем, что частицы находятся в положении равновесия. Таким образом силы притяжения и отталкивания между частицами равны.

Справка! Сталь плавится при 1400 °C.

Плавление алюминия и меди

Температура плавления алюминия равна 660 градусам, это означает то, что расплавить его можно в домашних условиях.

Чистой меди – 1083 градусов, а для медных сплавов составляет от 930 до 1140 градусов.

От чего зависит температура плавления

Для разных веществ температура, при которой полностью перестраивается структура до жидкого состояния – разная. Если взять во внимание металлы и сплавы, то стоит подметить такие моменты:

- В чистом виде не часто можно встретить металлы. Температура напрямую зависит от его состава. В качестве примера укажем олово, к которому могут добавлять другие вещества (например, серебро). Примеси позволяют делать материал более либо менее устойчивым к нагреву.

- Бывают сплавы, которые благодаря своему химическому составу могут переходить в жидкое состояние при температуре свыше ста пятидесяти градусов. Также бывают сплавы, которые могут “держаться” при нагреве до трех тысяч градусов и выше. С учетом того, что при изменении кристаллической решетки меняются физические и механические качества, а условия эксплуатации могут определяться температурой нагрева. Стоит отметить, что точка плавления металла — важное свойство вещества. Пример этому – авиационное оборудование.

Термообработка, в большинстве случаев, почти не изменяет устойчивость к нагреву. Единственно верным способом увеличения устойчивости к нагреванию можно назвать внесение изменений в химический состав, для этого и проводят легирование стали.

Твердый, тугоплавкий, достаточно тяжелый материал светло-серого цвета, который имеет металлический блеск. Механической обработке поддается с трудом. При комнатной температуре достаточно хрупок и ломается. Ломкость металла связана с загрязнением примесями углерода и кислорода.

Примечание! Технически, чистый металл при температуре выше 400 °C становится очень пластичным. Демонстрирует химическую инертность, неохотно вступает в реакции с другими элементами. В природе встречается в виде таких сложных минералов, как: гюбнерит, шеелит, ферберит и вольфрамит.

Вольфрам можно получить из руды, благодаря сложным химическим переработкам, в качестве порошка. Используя прессование и спекание, из него создают детали обычной формы и бруски.

Вольфрам — крайне стойкий элемент к любым температурным воздействиям. По этой причине размягчить вольфрам не могли более сотни лет. Не существовало такой печи, которая смогла бы нагреться до нескольких тысяч градусов по Цельсию. Ученым удалось доказать, что это самый тугоплавкий металл. Хотя бытует мнение, что сиборгий, по некоторым теоретическим данным, имеет большую тугоплавкость, но это лишь предположение, поскольку он является радиоактивным элементом и у него небольшой срок существования.

МенюСтатьи |

Температура плавления сталиТемпература плавления (температура ликвидус) — это температура, при которой вещество переходит в полностью жидкое состояние. Температура затвердевания (температуру солидус) — это такая температура, при которой вещество переходит полностью в твердое состояние. Для чистых веществ (элементов) температуры ликвидус и солидус совпадают. Для растворов же, к которым в том числе относятся сталь и чугун, существует, так называемый, температурный интервал кристаллизации, в котором одновременно сосуществуют твердая и жидкая фазы. Расчет температуры плавления и затвердевания сталиРомашкин А.Н. Температуры плавления и затвердевания стали зависят от ее состава. Как правило при расчете TL и TS делают допущение об аддитивности влиянии легирующих и примесей на значения этих величин. При этом изменение температуры плавления/затвердевания, обусловленное наличием того или иного элемента, рассчитывают как TL/S сплав = Т0 — ΣdTL/Si Влияние различных элементов на температуру плавления и кристаллизации определяют по диаграммам состояния для каждого элемента i (использованные диаграммы состояния приведены ниже в таблице).

При этом допускали, что их влияние на рассматриваемые величины носит линейный характер, т.е. dTL/Si = kL/Si·[i] kL/Si = {(TL/Si)а — (TL/Si)b}/{[i]а — [i]b} Конкретные значения kL/S i были получены следующим образом: kLC = (1539 — 15…)/… = 64 kSC = (1539 — …)/… = 356 при С < 0,1 kLC = (1539 — 15…)/… = 64 kSC = (1539 — …)/… = 141 при С > 0,1 kLCr = (1539 — 1515)/22 = 1,09 kSCr = (1539 — 1505)/22 = 1,54 kLNi = (1539 — 1449)/50 = 1,80 kSNi = (1539 — 1436)/50 = 2,06 kLMo = (1539 — 1460)/33 = 2,39 kSMo = (1539 — 1450)/33 = 2,70 kLV = (1539 — 1475)/30 = 2,13 kSV = (1539 — 1468)/30 = 2,37 kLS = (1539 — 1530)/0,20 = 45,0 kSS = (1539 — 1365)/0,20 = 870 если содержание серы более 0,2, то dTSS= 1539 — 1365 = 174 kLP = (1539 — 1400)/5 = 27,8 kSP = (1539 — 1050)/5 = 97,8 Влияние углерода на температуры ликвидус и солидус целесообразно рассчитывать с учетом изображенных на рисунке ниже рагрессионных выражений.

Диаграмма состояния железо-углерод Таким образом, температура ликвидус и солидус рассчитываются как TL = T0 — (dTLC + 1,09·[Cr] + 1,80·[Ni] + 2,39·[Мо] + 2,13·[V] + 45·[S] + 27,8·[P]) TS = T0 — (dTSC + 1,54·[Cr] + 2,06·[Ni] + 2,70·[Мо] + 2,37·[V] + 870·[S] + 97,8·[P]) Следует подчеркнуть, что величина TS не представляет практического интереса, так как в процессе кристаллизации происходит значимое перераспределение элементов между жидкой и твердой фазой, в результате которого жидкость обогащается ликватами, прежде всего углеродом, серой и фосфором (чем определяется способность элементов к ликвации Вы можете узнать здесь), что, естественно, снижает температуру затвердевания, поэтому температура, при которой разливаемый металл полностью затвердевает в большинстве случае составляет величину гораздо меньшую, чем расчетное значение TS. Ниже приведена работа А. Н. Смирнова, более подробно рассматривающая вопрос определения температуры плавления и затвердевания стали Расчет температуры ликвидус сталиА. Н. Смирнов, Л. Неделькович, М. Джурджевич, Т. В. Чернобаева и 3. Оданович Донецкий государственный технический университет (Украина) и Белградский университет (Югославия) Точная оперативная информация о температуре ликвидус стали имеет большое практическое значение, так как в зависимости от имеющегося в цехе оборудования для внепечной обработки именно эта температура определяет температурный режим от выпуска до окончания разливки плавки, особенно на МНЛЗ. Это дает возможность работать с оптимально низкой степенью перегрева и обеспечивает мелкозернистую литую структуру и высокое качество заготовки. Известно, что измерение температуры ликвидус (TL) не вызывает значительных затруднений. Однако заданный химический состав стали достигается к концу внепечной обработки перед началом непрерывной разливки, что существенно ограничивает возможности использования экспериментальных данных (записи кривой охлаждения). Поэтому для оперативного определения значения TL целесообразно проводить расчеты с использованием данных о химическом составе стали. Между тем, выбор какого-либо универсального метода расчета температуры ликвидус на практике вызывает значительные затруднения, так как рекомендации специалистов, занимающихся решением этой проблемы, довольно противоречивы. Сравнение точности и надежности методов расчета TL для стали различных марок выполнено в настоящей работе. Большая часть известных методов расчета температуры ликвидус углеродистой и легированной стали основана на полиномных выражениях, которые в обобщенном виде могут быть представлены следующим образом [1…9]: TL = Тплав Fe — (Σ(a0 + a1∙[i] + a2∙[i]2)) где Tплав Fe — температура плавления чистого железа (в соответствии с большей частью известных рекомендаций TплавFе= 1539 °С); а0 — коэффициент приведения температуры плавления чистого железа (вводится в случае принятия значения температуры плавления железа отличного от приведенного выше); а1 и а2 — коэффициенты значимости 1-го и 2-го порядка для соответствующего элемента i, содержащегося в стали данной марки; [i] — содержание элемента i в стали данной марки, %. В качестве основы выражений такого типа принята гипотеза о том, что каждый из химических элементов влияет на снижение температуры ликвидус железа независимо один от другого. При этом результирующее влияние всех растворенных в стали элементов на снижение температуры ликвидус может быть получено на основании двойных диаграмм состояния Fe-Хi,. Поэтому эти выражения различаются только тем, каким образом аппроксимируется линия ликвидус в бинарной диаграмме со стороны железа. В простейшем случае она заменяется касательной прямой на линию ликвидус со стороны железа, а выражение для температуры ликвидус упрощается до полинома первого порядка. Подобные выражения, как видно из табл. 1 [1…4], различаются по значениям коэффициентов аi и принятой температуре плавления железа. Влияние изменения концентрации каждого химического элемента на снижение температуры плавления железа может быть также учтено описанием линии ликвидус с помощью полинома второго порядка или вписыванием ломаной линии в кривую значений температуры ликвидус. Причем неодинаковый наклон звеньев ломаной линии в концентрационных промежутках учитывает влияние собственной концентрации каждого элемента на снижение температуры плавления железа. В качестве иллюстрации в табл. 1 приведены данные работ [5…7], где учитывается только концентрационная зависимость влияния углерода, и работ [8, 9], где эта концентрационная зависимость выражается и для ряда других элементов в стали. Приведенными в табл. 1 данными можно пользоваться только в тех концентрационных областях, в которых при затвердевании образуется твердый раствор. Однако средние квадратичные отклонения σ (табл. 1) не могут служить обобщенным критерием оценки достоверности и применимости каждой из формул, так как специалисты обычно используют несколько отличные в техническом исполнении методы и приборы для измерения температуры ликвидус стали. По-видимому, такая оценка должна проводиться для данных, которые получены в примерно одинаковых условиях при достаточно надежном измерении температуры ликвидус применительно к большому массиву марок стали. В настоящей работе были отобраны результаты измерений температуры ликвидус для стали 87 марок по данным А.А. Howe [10]. Химический состав стали некоторые из этих марок и результаты измерений температуры ликвидус приведены в табл. 2. При этом для стали состава 1-10 температуру ликвидус определяли путем термического анализа образца массой 400 г, для стали состава 11-20 — одновременно путем термического и дифференциального термического анализа образца массой 40 г. Было определено, что расчетные значения температуры ликвидус в большей части случаев превышают экспериментальные данные. С уменьшением температуры ликвидус, которое соответствует росту содержания углерода и легирующих элементов в стали, величина разброса расширяется. Результаты оценки достоверности расчетов температуры ликвидус (табл. 3) показывают, что использование предложенных формул не отличается высокой степенью точности, так как даже наиболее точные из результатов расчетов имеют среднее квадратичное отклонение около ±2,5, соответствующее полосе разброса ±7,5 °С. По мнению авторов настоящей статьи, такое отклонение расчетных данных от экспериментальных может быть вызвано в основном тем, что эти формулы не учитывают характер взаимодействия отдельных химических элементов при определенной их концентрации. Из работ [11-13] известно, что, если при наличии какого-либо другого элемента или с увеличением собственной концентрации коэффициент активности данного элемента изменяется, то и его влияние на TL стали должно соответственно изменяться. Возрастание влияния коэффициента активности углерода с повышением его концентрации в стали проиллюстрировано на примере стали, содержащей 1,48 % С (табл. 4). При таком увеличении коэффициента активности углерода его действительное влияние на снижение температуры ликвидус, определенное экспериментально, оказывается значительно большим, чем это можно принять по результатам расчетов по известным формулам. Поэтому в большей части случаев расчетные значения TL заметно превышают экспериментальные. В противном случае, если сталь содержит элемент, снижающий активность углерода, и соответственно углерод уменьшает активность этого элемента в стали (Б, табл. 4, марганцовистая сталь), действительное снижение температуры ликвидус, определенное экспериментально, меньше, чем рассчитайное по формулам, не учитывающим взаимное влияние активностей, что выражается в положительном отклонении разностей между экспериментальными и расчетными значениями TL. Более сложный пример (В, табл. 4) для стали с высоким содержанием никеля иллюстрирует большие отклонения разностей между экспериментальными и расчетными значениями TL в положительную сторону практически по всем формулам, что, по-видимому, является следствием неадекватного описания линии ликвидус в бинарной системе Fe-Ni. Следует отметить, что рассмотрены (табл. 4) только двухкомпонентные и трехкомпонентные системы, причину отклонения расчетных экспериментальных значений TL в которых можно достаточно аргументированно объяснить. Наибольший разброс отклонений значений TL наблюдается для легированной стали многокомпонентного состава, где взаимодействие между элементами более сложное. Следовательно, для стали такого состава отклонения, вызванные неадекватным учетом эффектов таких взаимодействий на снижение температуры ликвидус, менее предсказуемы. Как видно из табл. 2, для группы углеродистой и низколегированной стали dTср имеет отрицательное значение и по абсолютному значению в каждом отдельном случае большеdTmin. В более 90 % случаев значения dTmin распределены по нормальному закону в интервале ± 2 °С около фактической температуры ликвидус, а около 70 % — в интервале ± 1 °С. Таблица 1. Коэффициенты a0, а1 и a2 характеризующие степень влияния содержащихся в стали химических элементов на снижение температуры ликвидус*

Таблица 2. Химический состав (1-20) и температуря ликвидус* стали

Таблица 3. Характеристика точности расчета температуры ликвидус* углеродистой и легированной стали

Для группы высоколегированной стали значения dTср также нормально распределены с отклонениями как в положительную, так и в отрицательную стороны от экспериментальных значений температуры ликвидус. Вместе с тем, для этой группы абсолютные значения dTср не всегда больше dTmin, что является следствием разброса результатов расчета. Большая часть значений dTmin (около 80 %) и в этом случае находится в интервале ± 2 °С от экспериментальных значений TL, но со значительно большей, чем для группы углеродистой и низколегированной стали, полосой разброса (от — 8 °С до +11 °С) вне интервала. В целом сталь обеих групп характеризуется тем, что формулы, при использовании которых для расчета получают значения TL, изменяются по отношению к экспериментальной температуре без какой-либо закономерности, а лишь в зависимости от состава стали. Этот факт, по-видимому, не может служить признаком того, что отдельные формулы в определенных областях лучше описывают совокупное влияние всех содержащихся в стали элементов, а прежде всего подтверждением случайности результата взаимной компенсации ошибок вследствие неучитываемости интерактивных эффектов элементов для каждого конкретного состава стали. Этот факт также характеризует ограничение применимости каждой из выбранных формул (на основе dTmin из табл. 2) в узкой области составов стали, для которых экспериментально определена температура ликвидус. Таким образом, расчет значений TL для стали различных марок невозможно провести с помощью только одной «универсальной» формулы. Вместе с тем, результаты расчетов подтверждают, что при дифференцированном подходе к выбору используемых формул расчетные значения TL могут вполне удовлетворительно приблизиться к экспериментальным. Расчеты температуры ликвидус, выполненные с помощью вышеприведенных формул для стали 87 марок, позволяют рекомендовать некоторые формулы для практического применения. Так, при расчете TL более предпочтительно использовать следующие формулы (номера из табл. 1) для стали:

В дальнейшем одним из наиболее вероятных путей улучшения известных способов определения TL может быть учет в расчетах взаимодействия между химическими элементами при их влиянии на снижение температуры ликвидус. Такие способы, основанные на законах термодинамики растворов, известны [13], однако их практическое применение в настоящее время затруднительно не только из-за более сложных математических выражений, для использования которых необходимо привлечение ЭВМ, но также и из-за недостаточной методической проработки этих методов применительно к стали основного массива промышленных марок. Не менее эффективным путем уточнения расчетных формул может быть их корректировка для условий конкретного сталеплавильного цеха при создании значительной базы практических данных, полученных при измерении температуры ликвидус стали, выплавляемой в этом цехе. Это позволит корректно оценить ошибку при измерении температуры и исключить влияние на разброс результатов расчетов, а также даст возможность внести соответствующие поправки в формулы или даже разработать новые. ЗаключениеДля оперативного определения температуры ликвидус рекомендуется использовать расчетные методы, учитывающие химический состав стали. Таблица 4. Отклонения расчетных значений температуры ликвидус от экспериментальных (Тзксп- Tрасч) для стали составов (табл. 2) 3 (А), 11 (Б) и 13 (В)

Анализ известных формул для расчета TL показывает, что при дифференцированном подходе к выбору используемых формул расчетные значения температуры ликвидус могут вполне удовлетворительно приблизиться к экспериментальным. Рекомендованы формулы для определения TL углеродистой, низколегированной и высоколегированной стали. Дальнейшее развитие методов определения TL возможно при учете в расчетах взаимодействия между химическими элементами и их влияния на снижение температуры ликвидус. На практике эффективным путем уточнения расчетных формул может быть их корректировка для условий конкретного цеха за счет создания значительной базы экспериментальных данных температуры ликвидус стали, выплавляемой в рамках производственной программы этого цеха. Библиографический список

Задать интересующий Вас вопрос, написать комментарий к данной статье Вы можете здесь. Напишите нам и мы обязательно ответим. |

Наши партнёрыСпец-предложениеПредлагаем услуги по оптимизации геометрии разливочной оснастки с целью обеспечения повышения коэффициента использования металла и снижения осевой пористости слитков подробнее |

леллингит;

леллингит;