Решебник по астрономии 11 класс на урок №19 (рабочая тетрадь) — Солнце как звезда

1. Руководствуясь схемой строения Солнца, укажите названия внутренних областей и слоёв атмосферы Солнца.

| 1 | Зона ядерных реакций | 4 | Фотосфера |

| 2 | Зона переноса лучистой энергии | 5 | Хромосфера |

| 3 | Зона конвекции | 6 | Корона |

| (4, 5, 6) | Атмосфера | 7 | Солнечный ветер |

2. Заполните таблицу с основными характеристиками Солнца.

| Параметры | Величины |

| Среднее расстояние от Земли | 1 а. е. |

| Линейный диаметр | 109 D |

| Видимый угловой диаметр | 32′ |

| Масса | 330000 M |

| Солнечная постоянная | 1.37 кВт/м2 |

| Светимость | 3,85 ⋅ 1026 Вт |

| Температура видимого внешнего слоя | 5800 К |

| Химический состав внешних слоёв | -73% — H, — 25% — He, -2% — др. |

| Период вращения | 25 сут — у экватора, 30 сут — у полюса |

| Температура в центре Солнца | -15 000 000 К |

| Абсолютная звёздная величина | -48 |

| Возраст | -4,57 млрд лет |

| Средняя плотность | 1,41 ⋅ 10^3 кг/м3 |

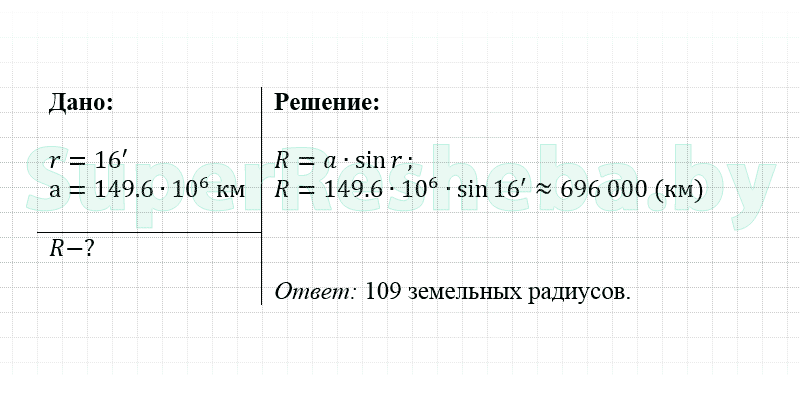

3. Определите линейный радиус Солнца (в радиусах Земли и километрах). Угловой радиус фотосферы и расстояние от Земли до Солнца Считайте известными.

4. Определите массу Солнца, если Земля обращается вокруг Солнца на расстоянии 1 а. е. с периодом один год. Орбиту Земли считайте круговой.

5. Звезда Ригель из созвездия Орион излучает света примерно в 60 тыс. раз больше нашего Солнца. Объясните почему же тогда Солнце выглядит ярче, чем Ригель?

Решение: Солнце — ближайшая к нам звезда, и она в 23 млн раз ближе, чем Ригель.

6. Определите светимость Солнца, если солнечная постоянная равна 1370 Вт/м, а расстояние от Земли до Солнца — 1 а. е.

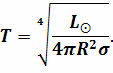

7. Определите температуру фотосферы, если светимость Солнца равна 3,85 ⋅ 1026 и радиус Солнца — 696 тыс. км.

Пришло время поговорить о

центральном объекте Солнечной системы — о Солнце, которое занимает

исключительное положение в нашей с вами жизни. Солнце — это типичный представитель звёзд,

представляющий собой гигантский

раскалённый

плазменный шар,

линейный радиус которого в 109 раз превышает таковой

нашей планеты.

Используя

третий обобщённый закон Кеплера можно показать, что масса Солнца примерно равна 2 ∙ 1030

килограммам, что примерно

в 333 000 раз

больше массы Земли, и составляет почти 99,87 % суммарной массы всех тел

Солнечной системы.

Такой гигантский

плазменный шар излучает в космическое пространство колоссальный по мощности

поток излучения. Однако Земля получает всего одну двухмиллиардную долю

солнечного излучения. При этом измерения за пределами земной атмосферы

показали, что на поверхность площадью 1 м2, расположенную

перпендикулярно солнечным лучам, ежесекундно поступает энергия, практически не

меняющаяся в течение длительного промежутка времени. Эта величина была названа солнечной

постоянной:

Второй не

менее важной характеристикой Солнца является его светимость или полное

количество энергии, излучаемое Солнцем по всем направлениям за единицу времени.

Она определяется как произведение величины солнечной постоянной и площади сферы

радиусом в одну астрономическую единицу:

L⨀ = E ∙ 4πR2.

Подставив

в уравнение значения входящих в него величин и проведя необходимые вычисления,

получаем, что светимость нашей звезды составляет примерно 3,8 ∙ 1026 Вт.

Активное

изучение Солнца и его влияние на нашу планету началось в начале XIX века. А

важнейшую информацию о физических процессах, происходящих на Солнце, дало

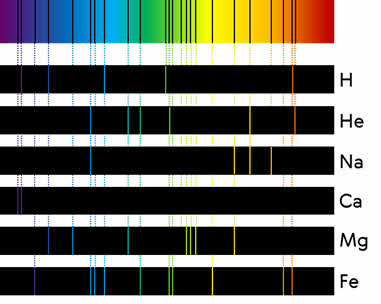

изучение его спектра поглощения. Ещё в 1814 году немецкий физик Йозеф Фраунгофер обнаружил в непрерывном солнечном

спектре 576 тёмных линий — линий

поглощения. Эти линии

впоследствии были

названы фраунгоферовыми линиями солнечного спектра. Сейчас же в

солнечном спектре зарегистрировано более 30 тысяч фраунгоферовых линий,

принадлежащих 72 химическим элементам. Их

анализ показал, что преобладающим элементом на Солнце является водород, на долю которого приходится примерно 73,5 %

солнечной массы. Ещё почти 25 % массы Солнца приходится на гелий.

Как мы

говорили в начале урока, вещество,

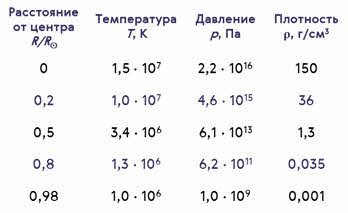

из которого состоит Солнце, представляет собой сильно ионизированную плазму. Её средняя плотность составляет порядка 1400

кг/м3. Однако по мере приближения к центру Солнца его плотность, как

и температура с давлением, достигают максимальных значений. Это обусловлено в первую очередь

действием сил тяготения, которые стремятся сжать Солнце. Однако, по мнению Артура Эддингтона, сжатие Солнца

компенсируется силами упругости горячего газа и давлением излучения, идущего из недр звезды. Причём

равновесие имеет место во всех слоях от поверхности до центра Солнца. Такое

состояние Солнца и звёзд назвали гидростатическим равновесием.

Идея о

гидростатическом равновесии позволила составить уравнения, по которым рассчитывают модели

внутреннего строения «спокойного» Солнца, а также других звёзд.

Итак, модель спокойного Солнца даёт основания предполагать, что в его центре находится ядро, радиус

которого может достигать 150—175 тыс. километров.

Над

ядром располагается зона лучистого переноса. В ней происходит перенос

энергии от ядра к более высоким слоям Солнца посредством поглощения и излучения фотонов высоких энергий. При

этом слои не меняются своими местами, а энергия, излучённая нижним слоем,

поглощается верхним и затем переизлучается им.

В

последней трети радиуса Солнца находится конвективная зона, в которой передача энергии осуществляется

посредством

перемешивания, то есть конвекции.

Конвективная

зона простирается практически до самой видимой поверхности Солнца — атмосферы.

Солнечная

атмосфера состоит из нескольких слоёв: фотосферы, хромосферы и короны.

Фотосфера — это самый нижний слой солнечной

атмосферы, толщиной

не более трёхсот (300)

километров. Именно этот нижний слой

атмосферы, видимый нами

как

желтовато-яркий (реже

белый) диск,

зрительно воспринимается нами как Солнце.

Фотосфера даёт основную часть излучения Солнца. При этом считается, что наша звезда излучает энергию, как

абсолютно чёрное тело. Тогда температура фотосферы Солнца может быть рассчитана

по закону Стефана — Больцмана, согласно которому мощность излучения

абсолютно чёрного тела прямо пропорциональна четвёртой степени температуры:

Е = σТ4,

В

записанной формуле σ — это постоянная Стефана — Больцмана (σ = 5,67 ∙ 10–8 Вт/(м2 ∙ К4)).

Подставим

это уравнение в формулу для определения светимости Солнца.

А из полученного равенства выразим температуру фотосферы

Подставив

в полученную формулу численные значения

входящих в неё величин и проведя все необходимые вычисления, получим, что

температура фотосферы примерно равна 5745 К.

Температуру

солнечной фотосферы можно определить и используя закон смещения Вина: длина

волны, на которую приходится максимум излучения нагретого тела, обратно

пропорциональна температуре этого тела:

Зная длину

волны, на которую приходится максимум излучения Солнца, нетрудно определить

температуру фотосферы. В большинстве случаев мы с вами будем считать, что

температура фотосферы Солнца равна 6000 К.

При

близком рассмотрении фотосферы можно заметить, что её поверхность состоит как

бы из отдельных рисовых

зёрен — гранул.

Это огромные пузыри плазмы, диаметр которых может достигать 1000 километров. Время существования одной такой

гранулы достаточно мало: в среднем 5—10 минут. Затем на её месте появляется новая гранула,

которая будет отличаться от прежней по форме и размерам. Процесс постоянного

возникновения и исчезновения гранул в фотосфере называется грануляцией.

Наиболее

приметными и самыми известными объектами фотосферы Солнца являются солнечные

пятна, диаметр которых может достигать 200 000 километров. Солнечные пятна — это области «холодного»

газа. Их

температура примерно на 2000—2500 К

меньше, чем температура окружающей фотосферы. Поэтому на общем фоне поверхности

Солнца они выглядят темнее (хотя, на самом деле, их реальный цвет красноватый).

Наблюдение

за солнечными пятнами в начале XVII века показали, что их положение

на Солнце постоянно меняется. Так было установлено, что наша звезда вращается

вокруг своей оси в

направлении движения планет.

Возникновение

тёмных пятен на Солнце учёные связывают с колебаниями его магнитного поля. Так,

в обычных условиях его индукция лишь в 2 раза превышает индукцию магнитного поля

Земли. Но иногда в небольшой области возникают концентрированные магнитные

поля, индукция которых может достигать 0,5 Тл. Такие мощные поля не дают

горячей плазме подняться к поверхности. В результате чего вместо светлых гранул

образуется тёмное пятно.

Вместе

с тем вблизи пятен, где магнитное поле слабее, конвектвные движения

усиливаются. И тогда в этих местах появляются хорошо заметные яркие образования

— факелы. Факелы имеют сложную волокнистую структуру, а их температура

на несколько сотен градусов превышает температуру фотосферы.

Во

время полного солнечного затмения вокруг диска Луны бывает видна тонкая полоска

красновато-фиолетового или розового цвета. Это хромосфера Солнца. Её

толщина составляет порядка 10 000 километров. А температура вещества в ней увеличивается

с высотой от от 4000 К до 20 000 К. Несмотря на такую высокую температуру,

яркость хромосферы невелика из-за малой плотности вещества в ней.

Основным

элементом структуры хромосферы Солнца являются спикулы. Они представляют

собой достаточно тонкие, в масштабах Солнца, столбики светящейся плазмы.

Самая

разреженная и самая горячая оболочка атмосферы Солнца — это солнечная корона. Её толщина

составляет несколько радиусов Солнца. А температура плазмы в ней достигает 2 000 000

К.

Корона

в основном состоит из протуберанцев и солнечных извержений. Протуберанцы

наблюдаются на самом краю солнечного диска. Они похожи на гигантские арки,

которые опираются на хромосферу Солнца. Как правило, в большинстве

протуберанцев вещество движется медленно, а время их существования может

достигать нескольких месяцев. Но иногда потоки вещества в них начинают довольно

быстро двигаться. Говорят, что протуберанец стал активным.

Активный

протуберанец может жить от нескольких десятков минут до нескольких суток. Затем

он либо исчезает, либо превращается в эруптивный протуберанец. Они по внешнему

виду напоминают гигантские фонтаны, которые в некоторых случаях «бьют»

на высоту до 2 000 000 километров.

Детальное

изучение данного явления показало, что происходит оно в основном во время

вспышек. Вспышки — это самые мощные проявления солнечной активности, во

время которых иногда выделяется энергия, эквивалентная взрыву примерно 160 миллиардов мегатонных атомных бомб (6

∙ 1025 Дж). Для сравнения: это объём мирового потребления

электроэнергии за миллион лет.

Облака

плазмы, обусловленные солнечными вспышками и корональными выбросами, достигают

Земли примерно через двое-трое суток. Они приводят к возникновению геомагнитных

бурь на Земле, которые определённым образом влияют на технику и биологические

объекты (в том числе и человека).

Число

пятен и протуберанцев, частота и мощность вспышек на Солнце меняются с

определённой, хотя и не очень строгой периодичностью. Эти периодические

изменения солнечной активности называют солнечной цикличностью.

Наиболее

известным и лучше всего изученным является солнечный цикл Швабе,

длительностью около 11 лет. И цикл Хейла, равный двум циклам Швабе. За время этого

цикла магнитное

поле Солнца возвращается в своё исходное состояние.

Из

внешней части солнечной короны истекает солнечный ветер. Он представляет

собой непрерывный расширяющийся поток разрежённой плазмы, радиально исходящий от Солнца вдоль линий напряжённости

магнитного поля и заполняющий собой межпланетное пространство.

И напоследок. Знаете ли вы, что Солнце светит почти

белым светом?

Но из-за

рассеяния и поглощения коротковолновой части спектра атмосферой Земли прямой

свет Солнца у поверхности нашей планеты приобретает желтоватый оттенок.

Ответ:

Объяснение:

Дано:

R = 149.6 млн. км = 149,6·10⁹ м

L = 3,8·10⁶ Вт

σ = 5,67·10⁻⁸ Вт/(м²·К⁴) — постоянная Стефана-Больцмана

__________________

T — ?

Излучательность Солнца:

Re = σ·T⁴ (1)

Но:

Re = L /S (2)

Заметим, что расстояние до Солнца здесь не причем.

Нам нужен радиус Солнца:

Rc = 6,96·10⁸ м

Приравняем (1) и (2):

σ·T⁴ = L /S

T⁴ = L/(σ·4·π·Rc²) = 3,8·10²⁶/ (5,67·10⁻⁸·4·3,14·(6,96·10⁸)²) ≈ 1,10·10¹⁵ K⁴

T ≈ 5 760 К

Всегда полезно заглянуть в справочник:

Приложения:

В течение уже довольно длительного времени мы с вами изучаем строение нашей Солнечной системы. Мы познакомились с её 8 большими планетами, карликовыми планетами и малыми телами.

Теперь пришло время поговорить о центральном объекте Солнечной системы — о Солнце. Оно занимает исключительное положение в нашей с вами жизни. Солнце обеспечивает нас светом, теплом, а также является источником всех видов энергии, используемых человечеством.

Солнце — это всего лишь одна из около 200 млрд звёзд нашей Галактики. Детально изучая его физическую природу, мы, скорее всего, получаем важнейшие сведения о природе остальных звёзд и процессах, проходящих в них.

Человечество на протяжении всей своей истории восхищалось и поклонялось Солнцу. Это было самое могущественное божество у большинства древних народов мира, а культ непобедимого Солнца был одним из самых распространённых (Ге́лиос — греческий бог Солнца, Аполлон — бог Солнца у римлян, Митра — у персов, Ярило — у славян). В честь Солнца возводились огромные храмы, о нём слагались песни и ему приносились жертвы.

Сейчас же учёные с помощью башенных солнечных телескопов и телескопов, установленных на бортах спутников, активно изучают природу Солнца и выясняют его влияние на нашу планету. А важнейшую информацию о физических процессах, происходящих на Солнце, даёт изучение его спектра. Дело в том, что химические элементы, которые присутствуют в атмосфере Солнца, поглощают из непрерывного спектра, излучаемого фотосферой, свет определённой частоты. В результате в непрерывном спектре появляются тёмные линии — линии поглощения.

Впервые они были обнаружены в 1802 году английским физиком Уильямом Волластоном. Однако учёный не придал им особого значения, считая, что их появление зависит от внешних причин. Лишь в 1814 году немецкий физик Йозеф Фраунгофер, исследуя эти линии, убедился, что их причина не оптический обман, а природа солнечного света. Он также смог выделить и обозначить 576 тёмных линий, которые впоследствии были названы фраунгоферовыми линиями солнечного спектра. Сейчас же в солнечном спектре зарегистрировано более 30 тысяч фраунгоферовых линий, принадлежащих 72 химическим элементам.

Их анализ показал, что преобладающим элементом на Солнце является водород — на его долю приходится примерно 73,5 % солнечной массы. Ещё почти 25 % массы Солнца приходится на гелий. Однако сразу же оговоримся, что данных о соотношении элементов в глубинных слоях Солнца очень и очень немного.

Вещество Солнца представляет собой сильно ионизированную плазму, средняя плотность которой составляет порядка 1400 кг/м3. Однако по мере приближения к центру Солнца его плотность, как и температура с давлением, достигают максимальных значений.

Огромное давление внутри Солнца обусловлено действием вышележащих слоёв. Силы тяготения стремятся сжать Солнце. Этому препятствуют силы упругости горячего газа и давление излучения, идущие из недр и стремящиеся расширить Солнце. Тяготение с одной стороны, упругость газов и давление излучения с другой стороны, уравновешивают друг друга. Причём равновесие имеет место во всех слоях от поверхности до центра Солнца. Такое состояние Солнца и звёзд называется гидростатическим равновесием. Эта простая идея была выдвинута в 1924 г. английским астрофизиком Артуром Эддингтоном. Она позволила составить уравнения, по которым рассчитывают модели внутреннего строения «спокойного» Солнца, а также других звёзд. Такие модели показывают зависимость физических свойств звёздного вещества (и, в частности, Солнца) от глубины.

Данная модель Солнца даёт основания предполагать, что в центре нашей звезды находится ядро, радиус которого может достигать примерно 150—175 тыс. километров.

Над ядром, в области 0,2—0,7 радиуса Солнца, располагается зона лучистого переноса. В ней происходит перенос энергии от ядра к более высоким слоям посредством поглощения и излучения фотонов высоких энергий. При этом слои не меняются своими местами, а энергия, излучённая нижним слоем, поглощается верхним и затем переизлучается им. То есть происходит очень медленное, иногда длящееся до миллиона лет «просачивание» излучения от центра Солнца к поверхности.

В последней трети радиуса Солнца находится конвективная зона. В ней передача энергии осуществляется посредством конвекции (то есть перемешиванием).

Конвективная зона простирается практически до самой видимой поверхности Солнца — атмосферы (о её строении мы с вами поговорим на ближайших уроках).

Солнце — это типичный представитель звёзд, представляющий собой раскалённый плазменный шар. Его масса примерно равна 2 ∙ 1030 килограммам, что в 333 000 раз больше массы Земли, и составляет почти 99,87 % суммарной массы всех тел Солнечной системы. Средний диаметр Солнца в 109 раз превышает диаметр нашей планеты. А его объём в 1 301 019 раз больше объёма Земли.

Такой гигантский плазменный шар излучает в космическое пространство колоссальный по мощности поток излучения. Однако Земля получает всего одну двухмиллиардную долю солнечного излучения. При этом измерения за пределами земной атмосферы показали, что на поверхность площадью 1 м2, расположенную перпендикулярно солнечным лучам, ежесекундно поступает энергия, практически не меняющаяся в течение длительного промежутка времени. Эта величина была названа солнечной постоянной:

Второй не менее важной характеристикой Солнца является его светимость или полное количество энергии, излучаемое Солнцем по всем направлениям за единицу времени. Она определяется как произведение величины солнечной постоянной и площади сферы радиусом в одну астрономическую единицу:

L⨀ = E ∙ 4πR2.

Подставив в уравнение значения входящих в него величин и проведя необходимые вычисления, получаем, что светимость нашей звезды составляет примерно 3,8 ∙ 1026 Вт.

Самостоятельно подумайте, почему для вычислений радиус сферы принимается равным 149,6 миллиона километров.

С Земли мы видим диск Солнца — ослепительный жёлтый (реже белый) круг со средним угловым диаметром около 32’. Это видимый слой атмосферы Солнца — фотосфера. Она даёт основную часть излучения Солнца. При этом считается, что Солнце излучает энергию, как абсолютно чёрное тело. Тогда температура фотосферы Солнца может быть рассчитана по закону Стефана — Больцмана, согласно которому мощность излучения абсолютно чёрного тела прямо пропорциональна четвёртой степени температуры:

Е = σТ4.

В записанной формуле σ — это постоянная Стефана — Больцмана (σ = 5,67 ∙ 10–8 Вт/(м2 ∙ К4)).

Подставив это уравнение в формулу для определения светимости Солнца нетрудно выразить температуру фотосферы Солнца:

После подстановки чисел получим, что температура фотосферы примерно равна 5745 К. Очевидно, что такая высока температура может поддерживаться лишь за счёт постоянного притока энергии из недр Солнца.

Вы уже знаете, что наша звезда излучает свет и тепло более 4,5 миллиардов лет. Конечно же, долгое время учёные не могли найти ответ на главный вопрос о том, что является «топливом», за счёт которого Солнце вырабатывает столь огромное количество энергии в течении такого длительного промежутка времени.

Например, Уильям Гершель считал, что Солнце — это холодное и твёрдое тело, которое окружено огромным огненным океаном. Правда, в этом случае такой океан должен был полностью выгореть через несколько тысяч лет после начала горения. А Герман Гельмгольц предполагал, что увеличение внутренней энергии и как следствие увеличение температуры Солнца происходит из-за его медленного гравитационного сжатия. Чтобы компенсировать потери энергии на излучение, достаточно было бы, чтобы диаметр Солнца ежегодно уменьшался на 75 метров. Но в этом случае срок «службы» Солнца увеличивался до нескольких миллионов лет, но никак не до миллиардов.

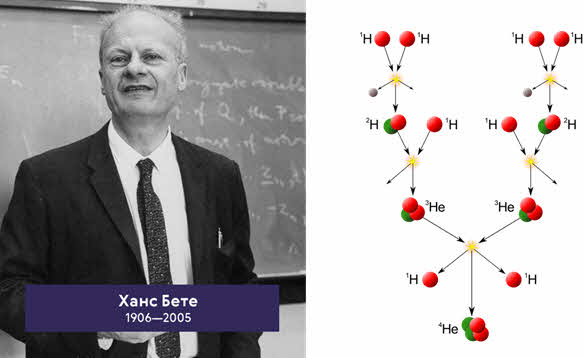

И лишь в 30-х годах ХХ в. американский астрофизик Ханс Альбрехт Бетэ высказал предположение о том, что энергию Солнце получает за счёт термоядерных реакций, происходящих в его недрах.

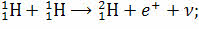

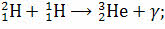

Им же был открыт водородный (или протон-протонный) цикл — цепочка из трёх термоядерных реакций, приводящая к образованию гелия из водорода:

Обратите внимание на то, что для образования двух ядер

Чтобы представить, какое огромное количество энергии выделяется Солнцем в результате превращения водорода в гелий, достаточно знать, что в среднем оно теряет примерно 4 миллиона тонн водорода в секунду! На первый взгляд, эта величина может показаться огромной. Однако она ничтожна, по сравнению с полной массой Солнца. А расчёты специалистов показывают, что «топлива» в его недрах достаточно для поддержания термоядерных реакций ещё в течение примерно 5 миллиардов лет. После этого в недрах Солнца начнутся необратимые реакции, которые приведут к его гибели.

Пройдите тест

Температура фотосферы Солнца

В непрерывном спектре Солнца максимальная энергия излучения приходится на длину волны (lambda_{max} = 470:нм). Тогда по закону смещения Вина получаем температуру: [T = frac{0,0029}{lambda_{max}},] откуда (T = 6170:mathrm{K}).

Читать далее

| ← Фотосфера Солнца | Внешние слои атмосферы Солнца. Хромосфера и корона → |