Download Article

Download Article

A noun is a word that depicts a person, place, thing, or idea. Common nouns are things like house and tree, and they are not capitalized. Proper nouns are specific names, like Brooklyn or Joe, and they are always capitalized. To find a noun within a sentence, try to identify the verb, look for capitalized names, and see if there is an article within the sentence to base your identification on.

-

1

Locate the main verb in the sentence to identify the connected noun. A verb is an action word that usually describes the act of doing. Grabbing, singing, and playing are all verbs. More often than not, the verb in the sentence is directly linked to the subject of the sentence. Identify who or what is completing the action in the sentence.[1]

- In the sentence “She lifts weights,” “lifts” is the verb, and “she” is the noun.

- In “The dog ran away,” “ran” is the verb, so “dog” is the noun.

-

2

Find words that are capitalized as a clue that they might be nouns. Words that are capitalized in a sentence are almost always proper nouns, since they are usually the names of people, places, or things. Look for any words in the middle of a sentence that are capitalized and see if they could be a noun.[2]

- In the sentence “Agatha Christie wrote a lot of books,” “Agatha Christie” is the noun since it is a name.

- In the sentence “Do you think the Red Sox will win?” “Red Sox” is the noun, since it is the name of a team.

Advertisement

-

3

See if the word follows “a,” “and,” or “the.” These words are called articles. If a word follows an article, it is almost certainly a noun. Try to identify any articles in your sentence and see if there is a noun that follows directly after it.[3]

- In the sentence “The dance was held on Saturday,” “dance” is the noun since it follows “the.”

Warning: Sometimes an adjective will precede the noun. Watch out for sentences like “Some hot peppers were eaten.” “Peppers” is the noun in this sentence, not “hot.”

-

4

See if the word follows “some,” “a lot,” or a specific number. Words that describe quantities almost always precede a noun. If the sentence has a quantity word in it, look at the word that is directly after it to see if it could be a noun.[4]

- In “Some computers in here are broken,” “computers” is the noun since it follows “some.”

-

5

Determine if the word has a descriptor in front of it. Descriptive words, or adjectives, almost always are describing a noun. If you are questioning whether a word is a noun or not, see if there is an adjective in front of it. If there is, chances are the word is a noun.[5]

- For example, in the sentence “The stinky socks were gross,” “stinky” is the adjective, and “socks” is the noun.

- In “A dead tree fell down,” “dead” is the adjective and “tree” is the noun.

Advertisement

-

1

Identify words that are a person, place, thing, or idea. Nouns are words that depict specific objects, ideas, or people, that the sentence is built around. Look out for words in a sentence that are not actionable or descriptive, and instead only state exactly what something is.[6]

- In the sentence “She walked home,” “She” is the noun because she is a person.

- In “Portland is a cool city,” “Portland” is the noun because it is a place.

- In “The windows need to be open,” “windows” is the noun because it is a thing.

- In “Your courage is inspiring,” “courage” is the noun because it is an idea.

-

2

Recognize common endings that indicate a word is a noun. Sometimes, the ending of a word, or the suffix, can clue you in as to what function it serves in a sentence. Often, nouns end in -ity, -ness, and -hood. Some other common examples of noun suffixes are:[7]

- -tion (population)

- -ance/-ence (permanence)

- -ar/-or (doctor)

- -ism (socialism)

- -ist (dentist)

- -ment (government)

- -y (beauty)

- -acy (accuracy)

- -age (image)

-

3

Test to see if the word can be pluralized. If you can add a plural modifier onto the back of a word, it is most likely a noun. Choose the word that you believe to be a noun and add a letter or letters on the end of it to make it plural. Most often, the plural version of a word has an “s” on the end of it.[8]

- For example, “My shirt doesn’t fit.” “Shirt” can be pluralized by adding an “s” to the end of it to make “shirts.” “Shirt” is the noun in this sentence.

- If a noun is plural in a sentence, it is a plural noun.

-

4

Spot possessive nouns by looking for an apostrophe and an “s.” Possessive nouns add ownership to a person, place, thing, or idea by adding an apostrophe and an “s” after the word. Theses nouns usually stand right in front of the thing that they are possessing. If a person, place, thing, or idea owns something, that word is a noun.[9]

- In “The book’s cover is gold,” “book’s” is the possessive noun.

- In “The laundry’s smell was enticing,” “laundry’s” is the possessive noun.

- In “My lawyer’s fee was too much,” “lawyer’s” is the possessive noun.

-

5

Look for nouns that describe groups as a single entity. Collective nouns, or nouns that give a name to a large group of people, things, objects, or ideas, can be hard to spot, since they may not seem like nouns at first glance. Watch out for words like “array,” “choir,” and “class” to find collective nouns in a sentence.[10]

More common collective nouns include:- Department of technology

- Crowd of fans

- String of pearls

- School of fish

- Brood of chickens

- Deck of cards

-

6

Look up the word in the dictionary to see if it is a noun. If all else fails, take a peek inside of a dictionary to find out what part of a sentence that word usually is. Dictionaries have symbols next to each definition of a word. A lowercase “n” signifies that a word is a noun.[11]

Warning: You will not be able to find slang words or most proper nouns in a dictionary.

Advertisement

Add New Question

-

Question

How do you spot a noun in a piece of writing?

Language Academia is a private, online language school founded by Kordilia Foxstone. Kordilia and her team specialize in teaching foreign languages and accent reduction. Language Academia offers courses in several languages, including English, Spanish, and Mandarin.

Language Tutors

Expert Answer

Take a look at the suspected noun in the sentence and ask «What is this?» or «Who is this?» A noun should easily be able to answer these questions. For example, if you were reading a sentence about a dog, you could ask the question «What is this?» and get «dog» as your answer. Through this process, you’d confirm that «dog» is a noun.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

-

Grammar rules are not always set in stone, and you will probably encounter sentences that break those rules.

Advertisement

References

About This Article

Thanks to all authors for creating a page that has been read 173,796 times.

Reader Success Stories

-

Srinivasarao Mogalapu

Oct 7, 2022

«This very easy to understand for all learners of the English language.»

Did this article help you?

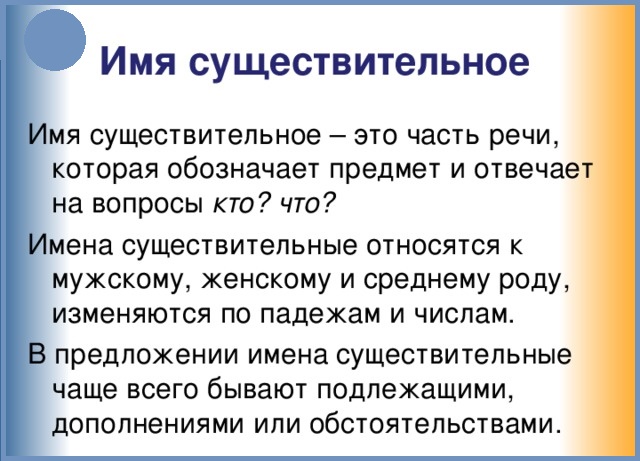

Что такое имя существительное в русском языке?

Узнаем, что такое имя существительное в русском языке, определив его общее грамматическое значение и морфологические и синтаксические признаки.

Части речи

Все слова русского языка в соответствии с их общим грамматическим значением и морфологическими признаками распределяются по большим лексико-грамматическим классам, которые называются частями речи.

Части речи делятся на самостоятельные и служебные.

Самостоятельные части речи называют предметы, признаки, действия, количество и являются членами предложения.

Служебные части речи не имеют лексического значения и не называют ни предметов, ни признаков, ни действий.

В системе частей речи русского языка рассмотрим слова, которые называют предмет.

Существительное как часть речи

Ряд слов русского языка обладают общим грамматическим значением предметности, которое выражается грамматически в формах рода, числа и падежа. Если к такому слову можно задать вопросы кто это? или что это?, значит это имя существительное:

- кто?человек, патриот, сын, хозяин;

- что?дело, результат, радость, белизна.

Имена существительные называют

- конкретные предметы (телевизор, калитка);

- части предметов (экран, дно, рукоятка);

- названия лиц (человек, рабочий, врач);

- животных (заяц, белка, тигр);

- растения (клен, гвоздика, хвощ);

- явления природы (снег, дождь, радуга);

- признаки (белизна, ширина);

- действия (бой, ходьба, плавание);

- состояния (сон, дрёма, болезнь)

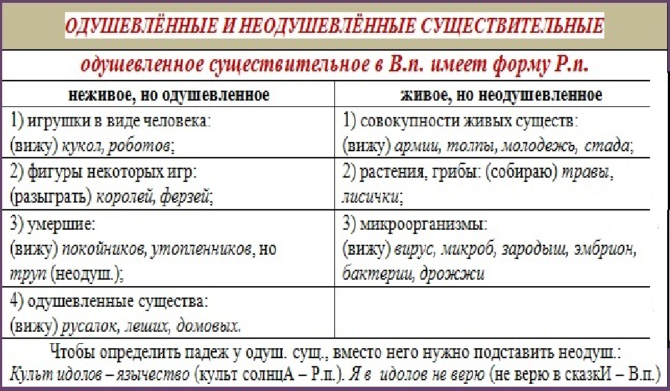

Существительные одушевленные и неодушевленные

Одушевленность/неодушевленность — это постоянный грамматический признак имен существительных.

Одушевленные существительные обозначают нечто живое и отвечают на вопрос кто?

Неодушевленные существительные обозначают предметы и явления неживой природы, растения, совокупность живых существ и отвечают на вопрос что?

Следует понимать, что эта грамматическая категория может не совпадать с различением живого и неживого в природе.

В языке к одушевленным существительным относятся

- названия игрушек, механизмов, похожих на человека (Мальвина, Золушка, робот);

- названия шахматных фигур и карт (ладья, туз);

- названия мифических существ (фея, русалка, Кощей).

Собственные и нарицательные имена существительные

По значению имена существительные делятся на собственные и нарицательные.

К собственным именам существительным относятся наименования отдельных предметов, которые выделяются из ряда однородных (имена, отчества, фамилии, географические и астрономические называния, названия литературных и музыкальных произведений, картин, журналов, организаций, исторических событий и т.д.):

- Тарас Михайлович Бурый;

- Венера

- Куликовская битва

- «Война и мир» и пр.

Нарицательные существительные являются обобщенными названиями ряда однородных предметов без указания их индивидуальных особенностей.

Лексико-грамматические группы имен существительных

В зависимости от того, какой предмет по значению называют слова этой части речи, выделяют группы существительных:

Конкретные имена существительные называют конкретные предметы и явления действительности.

Они сочетаются с количественными числительными:

- два дома

- три гаража.

Абстрактные (отвлеченные) существительные обозначают действие или признак в отвлечении от его производителя или носителя признака.

Обозначаемые ими понятия нематериальны, их нельзя увидеть, измерить или потрогать. О них можно только размышлять, их можно описать или проанализировать.

Вещественные существительные обозначают вещества, материалы, лекарства, пищевые продукты, химические элементы и соединения и др.

Собирательные существительные обозначают совокупность однородных предметов как единое целое.

Для них характерны суффиксы -ств-, -в-, -j (о), -ур- и др.

Род существительных

Грамматическая категория рода является постоянным признаком существительных.

- сестра — мо я сестр а , старш ая сестр а ;

- старик — люб ой старик , седой старик ;

- озер о — наш е озер о , глубок ое озер о .

Слова этой части речи распределены по родам с учётом окончаний в форме именительного падежа единственного числа.

Мужской род

1. существительные с основой на твердый и мягкий согласный и нулевым окончанием

2. некоторые существительные с окончанием -а/я, называющие лиц мужского пола

3. существительные, имеющие оценочные суффиксы, с окончанием -о/-е, -а

4. существительное «подмастерье».

Женский род

1. существительные с окончанием -а/я

2. существительные с основой на мягкий согласный и «ж», «ш» с нулевым окончанием

Средний род

1. существительные с окончанием -о/-е

2. существительные на -мя

3. существительное «дитя».

Общий род

1. существительные, называющие людей обоего пола по качествам

2. некоторые имена собственные

У слов, имеющих только форму множественного числа, род не определяется.

Число имен существительных

У имен существительных категория числа является непостоянным морфологическим признаком.

Число является словоизменительной категорией существительных, которая выражается в противопоставлении сопоставимых форм единственного и множественного числа:

- дорога — дорог и

- погон — погон ы

- слово — слов а

- лошадь — лошад и

Большинство существительных изменяются по числам. Ряд слов этой части речи имеет формы единственного или только множественного числа:

- злость (ед. ч.)

- умиление (ед. ч.)

- деньги (мн. ч.)

- каникулы (мн. ч.)

Склонение существительных

Склонение — постоянный признак существительных.

Падеж — это непостоянный признак существительных.

В зависимости от родовой принадлежности и падежных окончаний в русском языке различают три основных типа склонения существительных.

К первому склонению отнесем существительные женского, мужского и общего рода с окончанием -а/-я в форме именительного падежа (страна, юноша, конференция, дядя, егоза, забияка, грязнуля).

Ко второму склонению принадлежат существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончанием -о/-е в форме именительного падежа (гвоздь, соловей, шило, море)

Третье склонение составляют существительные женского рода с нулевым окончанием (тетрадь, роскошь, мозоль).

Существительные I, II и III склонения имеют следующую систему падежных окончаний.

Десять существительных на -мя (имя, вымя, бремя, время, знамя, семя, племя, стремя, темя, пламя) и слова «путь» и «дитя» являются разносклоняемыми.

Отдельные типы склонения имеют:

- существительные множественного числа (перила, дебаты, проводы);

- существительные, образованные способом перехода прилагательных и причастий (набережная, запятая, сказуемое, подлежащее, слагаемое).

Заимствованные слова являются несклоняемыми существительными.

Подытожим рассуждения об имени существительном как части речи и укажем постоянные и непостоянные признаки.

Морфологические признаки имени существительного

I. Общее грамматическое значение предметности. Начальная форма — именительный падеж единственного числа.

II . Постоянные признаки:

- собственное или нарицательное;

- одушевленное или неодушевленное;

- конкретное, абстрактное, вещественное или собирательное;

- род

- склонение

III . Непостоянные признаки:

- число

- падеж

Видеоурок

Имя существительное как часть речи

Имена существительные одушевленные и неодушевленные

ИС, называя всё живое и неживое в окружающем и мысленном пространстве, разделятся на одушевленные и неодушевленные.

- к одушевленным лексемам подходит вопрос «кто?»: мужчина, заяц, гном;

- к неодушевленным – «что?»: дерево, камень, ненависть.

Собственные и нарицательные имена существительные

- Собственные – названия единичных предметов, лиц, которые выделяют их из ряда однородных: имена, фамилии, клички, названия городов, планет. Все собственные имена существительные пишутся с прописной буквы, не считая, конечно, тех слов, которые стоят в начале предложения. Дмитрий Петрович, собака Шарик, кинотеатр «Октябрь», планета Земля.

- Нарицательные – названия однородных предметов: цветок, конфета, мышь.

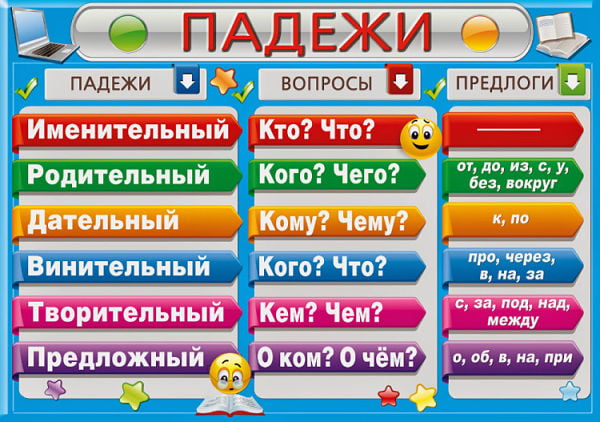

Падежи имён существительных

Падеж существительного – это морфологический признак. Он выражает грамматическое отношение существительных к другим словам в словосочетаниях и предложениях. Падеж определяет форму существительного, является словоизменительным признаком.

Падежей шесть, один из них – И. п. (кто?/что?) – прямой. Остальные пять – Р. п. (кого?/чего?), Д. п. (кому?/чему?), В. п. (кого?/что?), Т. п. (кем?/чем?), П. п. (о ком?/о чем?) – косвенные.

Им.п.

Р.п.

Д.п.

В.п.

Тв.п.

П.п.

Склонение имён существительных

Склонение – постоянный признак ИС, определяющий особенность изменения по числам и падежам. ИС склоняются, то есть, изменяются по числам и падежам. Основных склонений три – 1-е, 2-е, 3-е.

1-е склонение

- Существительные м.р., ж.р. и общ.р. с окончаниями -а, -я

- Например: Вася, дедушка, мама, обжора

2-е склонение

- Существительные м.р. с нулевым окончанием и ср.р. с окончаниями -о, -е

- Например: Дом, планетарий, воскресенье, чудо

3-е склонение

- Существительные ж.р. с нулевым окончанием

- Например: Жизнь, тишь, степь

Несклоняемые

- Существительные иноязычного происхождения без окончания

- Например: Кенгуру, пальто, какао, пенсне

Разносклоняемые

- Часть окончаний у этих существительных из одного склонения, часть – из другого. Это 10 слов на -мя + путь, дитя

- Например: Имя, время, племя, пламя, знамя, темя, бремя, стремя, семя, вымя + путь, дитя

Адъективное склонение

- Субстантивированные слова (те, которые образовались переходом в существительное из других частей речи)

- Например: Детская, столовая, портной, немой, мороженое, жаркое

Существительные общего рода обычно относятся к 1-му склонению либо к несклоняемым словам, хотя могут обозначать лиц мужского и женского пола.

Плакса (он, она) – общий род. Но: доктор Петрова – слово доктор мужского рода, так как 2-е склонение.

Роды имён существительных

Все слова русского языка, употребляющиеся в форме единственного числа, могут относиться к мужскому, женскому, среднему и общему роду.

Род существительных определяется путём подстановки слов:

- он, мой – кот (мужской род),

- она, моя – кошка (женский род),

- оно, моё– дитя (средний род.

Существительные общего рода могут обозначать лиц и мужского, и женского пола: мой, моя – плакса.

Число имён существительных

Число – непостоянный признак существительного, который обозначает единичность или множественность.

У существительных два числа: единственное и множественное. В форме И. п. ед. ч. – называет один предмет, в той же форме мн. ч. – два и более предметов: столб – столбы, дом – дома. Число – формообразующая категория, она выражается в окончании слова, в ударении, в чередовании согласных: снег – снега: друг – друзья.

Кроме этого, в русском языке имеется значительное количество ИС, которые не имеют ед. или мн. числа: тряпье, храбрость, серебро; сани, штаны, выборы. Начальная форма данных слов – именительный падеж.

Морфологический разбор имени существительного

Морфологический разбор – целостная характеристика части речи. Разбор ИС предполагает установления значения и части речи слова, его начальной формы, постоянных и непостоянных признаков, синтаксической роли в контексте предложения. Разбор производится по общепринятому плану.

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/chto-takoe-imya-suschestvitelnoe.html

https://bingoschool.ru/manual/chto-takoe-imya-sushhestvitelnoe/

Существительное – значимая часть речи, обозначающая предметы, явления, субъекты действия в предложении. Базовой формой выступают слова единственного числа в именительном падеже.

Понятие о существительном как части речи

В разговорной и письменной речи имя существительное – основная составляющая выражения любой мысли. Построить полное предложение без указания на то, о чем говорится, на что направлено действие, не получится. Предметы, люди, животные, факты, явления наполняют нашу жизнь и неизменно присутствуют в высказываниях. Чтобы найти существительное в предложении, нужно знать, на какие вопросы оно отвечает.

Имя существительное в Именительном падеже отвечает на вопросы – Кто? или Что? Вид зависит от того, идет речь об одушевленном или неодушевленном предмете. Например: девушка (кто?), платье (что?).

Существительное в словосочетаниях наиболее часто является подлежащим или дополнением.

В зависимости от изменения контекста существительное меняет свою форму по падежам и числам. Соответственно меняются и проверочные вопросы к нему. Отдать (кому?) папе, рассказать (о чем?) о поездке.

Определение одушевленных и неодушевленных

Согласно лексическому значению (семантике), существительные бывают двух видов:

- Одушевлённые – слова, относящиеся к живой природе. Чтобы их найти, нужно спросить, Кто?

Бабушка, парень, птица, собака, мотылек, хомяк, инженер, сирота. - Неодушевлённые не имеют никаких признаков жизни и дают ответ на вопрос Что?

Город, кирпич, река, любовь, подарок, комната.

Оба вида разрядов дают понимание, какой основной смысл и назначение имеет предмет. Это могут быть названия вещей, географических мест, состояний и др.

Одушевленные предметы чаще всего бываю женского и мужского рода. Слова среднего рода в основном выступают в качестве неодушевленных явлений. Например: насекомое, пламя, имя, пальто, время, дитя.

Разделение на одушевлённые и неодушевлённые предметы в грамматике часто не совпадает с научной интерпретацией. Например, биология рассматривает микробы как живые организмы, а в лексике это неодушевленные существа.

Падежные вопросы

Имена существительные в предложении склоняются по падежам, которые определяют связь между словами.

Для простоты определения падежей при вопросе можно подставлять вспомогательные слова.

В русском языке различают 6 падежей:

- Именительный – исходная форма, обозначающая основной субъект действия или носителя признака. Легко определить падеж, если спросить Кто? или Что? Пример: белка, дом, город, ребенок. В центре комнаты расположились гости.

- Родительный – Кого? Чего? Указывают на изменение слова в связи со смыслом в предложении и появление дополнительных окончаний. Например: кошки, учителя, краски, снега. Вспомогательное слово – нет кого? нет чего? Ради здоровья ребенка семья переехала на юг.

- Дательный – отвечает на вопросы Кому? Чему? Подарить (дать кому?) другу интересную книгу.

- Винительный – Кого? Что? Вижу (что?) алые цветы. Рассматриваю (кого?) счастливую невесту.

- Творительный – говорит об инструментальном значении слова. Ответы на Кем? Чем? указывают на связь и область применения. Художник остался доволен (чем?) работой. Мама гордится (кем?) сыном.

- Предложный – О ком? О чем? Помогут глаголы – думаю, говорю. Например: Приятель рассказал о (о чем?) планах на выходные.

Для правильного определения существительных достаточно правильно подобрать вопросы. Они помогают быстро находить ключевые слова при синтаксическом анализе.

Как определить признаки имени существительного?

Разряды существительных: одушевлённые и неодушевлённые, собственные……

| А) Общее грамматическое значение | Примеры |

|---|---|

| Б) Морфологические признаки | Примеры |

| Это род, число, падеж, склонение. | |

| Имена существительные: | |

| принадлежат к одному из трёх родов – мужскому, женскому, среднему, но не изменяются по родам; | Океан, река, море. |

Как Подчёркиваются имена существительные?

В первом случае видно, что существительное стоит рядом с прилагательным и глаголом, а подчёркивают его волнистой линией. Определение, выраженное именем существительным, обычно стоит в родительном падеже, реже — дублирует грамматическую форму определяемого ИС. Во втором случае его называют приложением.

Что имеет имя существительное?

Имена существительные бывают: собственными (Москва, Русь, «Спутник») и нарицательными (страна, мечта, ночь), одушевлёнными (конь, лось, брат) и неодушевлёнными (стол, поле, дача). Имена существительные относятся к мужскому (друг, юноша, олень), женскому (подруга, трава, сушь) и среднему (окно, море, поле) роду.

Что такое существительное 3 класс?

Имя существительное — часть речи, отвечающая на вопрос кто? что?, обозначает предмет. Предмет — всякое материальное явление, вещь.

Какие есть непостоянные признаки у существительного?

Непостоянные признаки существительных

- Число – указывает на количественную характеристику называемого предмета. Единственное (щука, ложка, слово); …

- Падеж – категория, выражающая синтаксическое отношение существительного к другим словам (в словосочетаниях, предложениях). Именительный (ребенок, ромашка);

2 окт. 2020 г.

Как определить постоянные и непостоянные признаки?

А) Постоянные признаки: собственное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение, не изменяется по числам – имеет форму только единственного числа. Б) Непостоянные признаки: употреблено в форме родительного падежа. В предложении выполняет роль обстоятельства места.

Как подчёркивается имя прилагательное существительное?

В предложении имя прилагательные подчеркивается волнистой линией в случае, если оно выступает в роли определения, либо двумя чертами, если является именным сказуемым (частью именного сказуемого). Примеры предложений, в которых имя прилагательное подчеркивается волнистой линией: У Маши красивый почерк.

Какой линией подчеркивать имя существительное?

Таблица-помощник

| Член предложения | Как подчеркивается | Части речи |

|---|---|---|

| определение | Волнистой линией | Прилагательное, причастие (и то, и другое – только в полной форме), местоимение, числительное, инфинитив, существительное |

| обстоятельство | Точка-тире | Наречие, деепричастие, существительное, местоимение, инфинитив |

•27 мая 2020 г.

Какие бывают существительные?

В зависимости от того, какой предмет по значению называют слова этой части речи, выделяют группы существительных:

- конкретные

- абстрактные

- вещественные

- собирательные

Какую роль играют имена существительные в предложении?

Роль существительных в предложении Как правило, слова данной части речи употребляются в качестве подлежащего или дополнения, реже – в роли сказуемого, определения или обстоятельства.

Что такое часть речи правило 3 класс?

Часть речи — категория слов языка, определяемая морфологическими и синтаксическими признаками. Морфология — отдел грамматики, изучающий формы слов. Имя существительное — часть речи, отвечающая на вопрос кто? что?, обозначает предмет.

Какие есть части речи?

Части речи, различаемые в современном русском языке

- Имя существительное

- Имя прилагательное

- Имя числительное

- Местоимение

- Глагол

- Наречие

- Предикатив (слова категории состояния)

- Причастие

Какие бывают постоянные и непостоянные признаки существительного?

А) Постоянные признаки: нарицательное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение. Б) Непостоянные признаки: употреблено в форме единственного числа, именительного падежа. В предложении выполняет роль приложения.

Что такое постоянные и непостоянные признаки существительного?

Постоянные и непостоянные признаки существительного

- Признаки имени существительного

- Какие же существуют признаки

- Одушевленность

- Род

- Склонение

- Нарицательность

- Число

- Падеж

Какие признаки глагола являются постоянными?

Постоянные признаки глагола

- вид (совершенный или несовершенный);

- возвратность

- переходность

- спряжение.

Какие признаки имени существительного являются постоянными?

Какие грамматические категории относятся к постоянным признакам существительного?

- Одушевленность, падеж, число, нарицательные и собственные признаки

- Падеж, число, нарицательные и собственные признаки

- Одушевленность, род, склонение, нарицательное или собственное

- Падеж, число, склонение

2 окт. 2020 г.

Как подчеркивают приложения?

Как уже выяснено, приложение — это особый вид определения. Этот второстепенный член предложения аналогично подчеркивается волнистой линией.

Морфология

Морфология – раздел науки о языке, в котором слово изучается как часть речи.

Части речи

Имя существительное – самая большая часть нашей речи.

Почти каждое второе слово в ней – имя сущ.

И это понятно. Человек с рождения жадно смотрит и хочет знать, что его окружает, что существует вокруг него.

Имя существительное — это часть речи, обозначающая предмет и выражающая категориальное грамматическое значение предметности в частных грамматических категориях рода, числа и падежа. Отвечает на вопросы кто? или что? Значение предметности понимается широко.

Имя существительное служит для обозначения:

Морфологические признаки имён существительных

1. фамилии (псевдонимы, прозвища), имена, отчества людей, а также клички животных.

2. географические названия

3. астрономические названия

4. названия газет, журналов, произведений литературы и искусства, заводов, кораблей и др.

Следует отличать собственные имена существительные от собственных наименований.

Имена существительные одушевленные и неодушевленные

Имена существительные одушевленные служат названиями людей, животных и отвечают на вопрос кто?

Неодушевленные имена существительные служат названиями неживых предметов, а также предметов растительного мира и отвечают на вопрос что?

К неодушевленным также относятся имена существительные типа группа, народ, толпа, стая, молодёжь и т.д.

Число имен существительных.

Имена существительные употребляются в единственном числе, когда речь идет об одном предмете, и во множественном числе, когда имеется в виду несколько предметов.

Некоторые имена существительные употребляются ли только в единственном, или только во множественном числе.

Существительные, которые имеют только форму единственного числа:

1. Названия множества одинаковых лиц, предметов (собирательные существительные):молодежь, детвора, студенчество, человечество и др.

2. Названия предметов с вещественным значением: асфальт, железо, земляника, молоко, сталь, свёкла, керосин и др.

3. Названия качества или признака: белизна, злоба, ловкость, молодость, свежесть, синева, темнота, чернота и др.

4. Названия действия или состояния: косьба, рубка, выполнение, внушение, горение и др.

5. Собственные имена в качестве наименований единичных предметов: Москва, Волга и др.

6. Слова: бремя, вымя, пламя, темя

Существительные, которые имеют только форму множественного числа:

1. Названия составных и парных предметов: брюки, весы, перила, тиски, щипцы, грабли, ножницы, вилы, качели и др.

2. Названия материалов или их отходов, остатков: белила, дрожжи, макароны, сливки, отруби, опилки и др.

3. Названия промежутков времени, игр: прятки, жмурки, шахматы, каникулы, сутки, буднии др.

4. Названия действий и состояния природы: хлопоты, выборы, переговоры, всходы, заморозки, дебаты и др.

5. Некоторые географические названия: Карпаты, Фили, Горки, Афины, Альпы, Сокольникии др.

Падежи имен существительных

В русском языке шесть падежей. Падеж определяется по вопросам.

Именительный — кто? или что?

Родительный — кого? или чего?

Дательный — кому? или чему?

Винительный — кого? или что?

Творительный — кем? или чем?

Предложный — о ком? или о чем?

| Падеж | Вспомогательное слово | Вопросы | Предлоги |

| Именительный | Это | Кто? Что? |

|

| Родительный | Нет | Кого? Чего? |

Без, у, с, от, до, из, около, возле, подле, для |

| Дательный | Дать | Кому? Чему? |

К, по |

| Винительный | Вижу | Кого? Что? |

На, за, под, в, во, через, про |

| Творительный | Доволен | Кем? Чем? |

Над, за, под, перед, с, со, между |

| Предложный | Говорить | О ком? О чём? |

В, о, об, на, при |

Чтобы определить падеж существительного в предложении, нужно:

1. найти слово, к которому относится данное существительное;

2. поставить от этого слова к имени существительному вопрос.

Склонение имен существительных

Изменение слов по падежам называется склонением.

Существует три склонения имен существительных.

К третьему склонению относятся имена существительные женского рода с нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа.

Например: папа Коля.

Например: ваза, няня

Например: облако море

ж. р. с нулевым окончанием с мягким знаком на конце

Разносклоняемые имена существительные.

Несклоняемые имена существительные.

Несклоняемыми называются существительные, которые имеют для всех падежей одну и ту же форму.

Среди них имеются как имена нарицательные (кофе, радио, кино, жюри), так и имена собственные (Гёте, Золя, Сочи).

Морфологический разбор имени существительного

I. Часть речи. Общее значение.

II. Морфологические признаки:

1. Начальная форма (именительный падеж единственного числа).

2. Постоянные признаки:

а) собственное или нарицательное,

б) одушевленное или неодушевленное,

в) род,

г) склонение.

3. Непостоянные признаки:

а) падеж,

б) число.

III. Синтаксическая роль.

Морфологический разбор (образец).

Про доброе дело говори смело.

I. Дело – сущ., обознач. предмет, (что?)

II. Н.ф. – дело.

Пост. призн.: нариц., неодуш., ср. р. II cкл.;

непост.призн.: в винит. пад., в ед. ч.

III. Говори (про что?) про дело.

Повтори материал по интерактивным таблицам.

Источник

Подборка правил: имя существительное

Имя существительное — это самая существенная часть речи, в грамматике она считается часто встречающейся.

Знать о ней необходимо всем школьникам для того, чтобы правильно выполнять задания как в ЕГЭ, так и в ГИА. В частности, в экзамене 11 класса имеется задание, в котором нужно выбрать правильную форму имени существительного. Также эта подборка поможет сделать морфологический разбор любого существительного.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: имя существительное — это часть речи, которая обозначает ПРЕДМЕТ и отвечает на вопросы КТО? или ЧТО?

Собственное и нарицательное

Одушевленные и неодушевленные

Число имён существительных

Род имени существительного

РОД — постоянный признак имени существительного. По родам существительные не изменяются.

ПРАВИЛО: чтобы определить род имени существительного, нужно поставить это существительное в начальную форму: с мячами — мяч (м. р.), на земле — земля (ж. р.), у моря — море (ср. р.).

Орфограмма «Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце имён существительных»

Мягкий знак после шипящего на конце имени существительного показывает, что это существительное женского рода.

Склонение имени существительного

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ — это изменение слов по падежам. Падеж определяется по вопросам.

Падежи и вопросы:

Чтобы легче запомнить вопросы падежей можно подставлять вспомогательные слова.

ПРАВИЛО: Чтобы определить падеж имени существительного, необходимо найти слово, с которым это существительное связано по смыслу, и поставить от него падежный вопрос.

ПРИМЕР: Старик ловил неводом рыбу. (А.С. Пушкин)

Ловил (чем?) неводом (Т. п.); ловил (кого?) рыбу (В.п.).

НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО — форма именительного падежа единственного числа (всегда определяется в морфологическом разборе).

Три склонения имён существительных

В русском языке имена существительные, которые имеют одинаковые окончания в одних и тех же падежах, распределяются по трём группам — СКЛОНЕНИЯМ.

ПРАВИЛО: чтобы определить склонение имени существительного во множественном числе, нужно поставить это существительное в начальную форму, определить его род и выделить окончание.

ОРФОГРАММА «Буквы Е и И в падежных окончаниях имён существительных»

ОРФОГРАММА «Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных»

Морфологический разбор

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает.

2. Начальная форма (именительный падеж единственного числа).

3. Неизменяемые признаки: одушевлённое или неодушевлённое; собственное или нарицательное; род (мужской, женский, средний); склонение (1,2,3).

4. Изменяемые: падеж, число.

4. Роль в предложении.

ПРИМЕР УСТНОГО РАЗБОРА

Охотник увидел белку.

1. Белку — имя существительное. Обозначает предмет, отвечает на вопрос кого?

2. Начальная форма — белка.

3. Одушевлённое, нарицательное. Женского рода, 1-го склонения.

4. Употреблено в единственном числе, в винительном падеже.

5. В предложении является второстепенным членом предложения, поясняет сказуемое: увидел (кого?) белку.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАЗБОРА В ТЕТРАДИ

Белку — сущ., кого?, н. ф. — белка, одуш., нариц., ж.р., 1-го скл., ед.ч., В.п., второст. член (дополнение).

Как видите, имя существительное — это самая всеобъемлющая часть речи. Она описывает сразу большое количество вещей в этом мире, наименований, событий и прочего. Также его признаки позволяют произвести еще большее уточнение.

Подборка правил: имя существительное

Имя существительное — это самая существенная часть речи, в грамматике она считается часто встречающейся. Знать о ней необходимо всем школьникам для того, чтобы правильно выполнять задания как в ЕГЭ, так и в ГИА. В частности, в экзамене 11 класса имеется задание, в котором нужно выбрать правильную форму имени существительного. Также Читать далее

Сочинение-рассуждение к ЕГЭ: Буква Ё: её судьба и её будущее

В статье предлагается образец сочинения по ЕГЭ. Предмет — русский язык. Стиль изложения — научно-популярный. Повествование ведется от 1 лица. Читать далее

Как писать сочинение по русскому языку

В данной статье описаны советы по успешному написанию школьного сочинения. Читать далее

Подборка правил: причастие

Подборка правил: причастие (определение, признаки, залог причастия, склонение, орфограммы). Читать далее

Источник

Имя существительное в русском языке: классы, род, число, падежи и склонение

Кто? Человек, кот, птица, мама, друг, девушка, учитель.

Что? Дом, дерево, лес, вода, комедия, вселенная, счастье, здоровье.

В предложении существительное обычно выступает в роли подлежащего или дополнения, может также быть обстоятельством или сказуемым.

Существительные могут обозначать:

Конкретные вещи: стол, телевизор, топор, лампочка.

Части предметов: экран, дно, рукоятка.

Людей: человек, рабочий, врач, малыш.

Живых существ: заяц, белка, тигр, бактерия, дятел, лебедь

Растения: клен, гвоздика, роза, укроп.

Вещества: вода, песок, кислота, мука.

Явления природы: снег, дождь, радуга.

Признаки: глубина, чернота.

Действия: сражение, бег, плавание.

Факты и события: представление, пожар, отпуск.

Состояния и чувства: сон, страх, радость.

Географические названия: Россия, Москва, Европа, Антарктика.

Имена: Анна, Владимир, Джон, Александр Сергеевич Пушкин.

Морфологические признаки существительного в русском языке включают в себя:

Нарицательность: имя нарицательное или имя собственное.

Одушевленность: одушевленное или неодушевленное.

Склонение: I, II, III, адъективное, несклоняемое, разносклоняемое, склоняемое по местоименному типу.

Род: мужской, женский, средний, общий, неустойчивый.

Число: единственное или множественное

Падеж: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный.

Одушевленные и неодушевленные существительные

Одушевленные существительные обозначают нечто живое, отвечают на вопрос кто? Например: школьник, пешеход, профессор.

Неодушевленные существительные обозначают предметы и явления, совокупности живых существ, отвечают на вопрос что? Например: школа, дорога, толпа, полиция.

Это деление не всегда совпадает с делением на живое и неживое в реальном мире.

Имена собственные и нарицательные

Существительные делятся на имена собственные и нарицательные.

Например: Николай Васильевич Гоголь, Сталинград, Эверест, Сатурн, «Отцы и дети», «Огонек».

Имена нарицательные обозначают целые классы однородных предметов или живых существ.

Например: компьютер, автомобиль, город, младенец.

Род имен существительных

Мужской род. Ветер, конь, солдат, дедушка, друг, молоток, пес.

Женский род. Река, дама, речь, собака, песня, секретарша.

Средний род. Солнце, поле, мыло, здание, племя, дитя.

Общий род. Слово, которое может использоваться и в мужском, и в женском роде. Например: сирота, сластена, коллега, плакса.

Парный род, pluralia tantum. У слов, имеющих только форму множественного числа, род не определяется. Например: ножницы, щипцы, чернила, сливки.

У несклоняемых существительных иностранного происхождения род может колебаться: литературная норма предписывает слову кофе мужской род (крепкий кофе), в разговорной речи возможен средний род (вкусное кофе).

Единственное и множественное число имен существительных

Некоторые существительные употребляются только в единственном (злость, отчаяние) или только во множественном числе (дебаты, деньги, каникулы).

Согласовательные классы существительных

В русском языке выделяют семь согласовательных классов существительных:

Мужского рода одушевленные: зверь

Мужского рода неодушевленные: трактор

Женского рода одушевленные: мама

Женского рода неодушевленные: буква

Среднего рода одушевленные: животное

Среднего рода неодушевленные: окно

Только множественное число, парный род: ножницы

Группы имен существительных

Конкретные существительные называют определенные предметы и явления. Например: дом, лопата, дверь, собака. Они сочетаются с количественными числительными: две двери, три лопаты.

Абстрактные существительные обозначают действия, явления или признаки. Например: любовь, дружба, уныние, красота, болезнь, воодушевление.

Вещественные существительные обозначают вещества, химические элементы и соединения, материалы, пищевые продукты. Например: кислород, бетон, шелк, аспирин.

Собирательные существительные обозначают совокупность однородных предметов как единое целое. Например: зелень, мебель, крестьянство, духовенство, молодежь.

Склонение имен существительных

Отдельные типы склонения имеют существительные множественного числа (весы, перила, проводы) и существительные, образованные из прилагательных и причастий (набережная, сказуемое, слагаемое).

Начальная форма: именительный падеж единственного числа.

I. Постоянные признаки

Собственное или нарицательное

Одушевленное или неодушевленное

Конкретное, абстрактное, вещественное или собирательное

II. Непостоянные признаки

Морфологический разбор имени существительного. Пример

Читайте о других частях речи в русском языке

Местоимение указывает на предмет.

Междометие передает восклицание, звук, эмоцию.

Источник

Падеж имен существительных

Падеж – это непостоянный признак имен существительных, т.е. имена существительные изменяются по падежам. Изменение по падежам означает изменение существительных по вопросам.

В русском языке шесть падежей. Каждый падеж имеет свое название и отвечает на определенный вопрос. При изменении слова по падежам у него изменяется окончание.

Характеристика падежей:

Вспомогательные слова

Кто? лис а

Что? земл я

Что?

Кого? лис ы

Чего? земл и

Кому? лис е

Чему? земл е

Кого? лис у

Что? земл ю

Кем? лис ой

Чем? земл ей

О ком? о лис е

О чем? о земл е

| Падеж | Падежные вопросы | Смысловые вопросы |

| Именительный | есть | |

| Родительный | нет | Где? Как? |

| Винительный | вижу | Где? Куда? |

| Творительный | доволен | Где? Как? |

| Предложный | думаю | Где? |

Падежи подразделяются на: прямой и косвенные.

Прямой падеж – это именительный. В предложении только существительное в именительном падеже может являться подлежащим.

Косвенные падежи – все остальные, кроме именительного. В предложении слова, стоящие в косвенных падежах, являются второстепенными членами предложения.

Чтобы правильно определить падеж имени существительного, надо:

Над волнами кружили чайки.

Кружили (над чем?) над волнами – Т. п.

Предлоги падежей

Именительный падеж – предлогов нет.

Родительный падеж: у, от, до, для, из, без, после, около (у), возле (у), против, из-под, из-за. Предлоги, совпадающие с предлогами других падежей: с.

Дательный падеж: к, по.

Винительный падеж: про, через. Предлоги, совпадающие с предлогами других падежей – в, во, на, за.

Творительный падеж: над, между, перед. Предлоги, совпадающие с предлогами других падежей – под, за, с.

Предложный падеж: о, об, при. Предлоги, совпадающие с предлогами других падежей – в, во, на.

Как отличить падежи в словах с одинаковыми окончаниями, формами или предлогами

Существительное в именительном падеже является в предложении подлежащим и не имеет предлога. А существительное в винительном падеже – второстепенный член предложения, может быть с предлогом и без него.

Мама (И. п.) кладет в салат (В. п.) огурцы (В. п.).

Лапа (кого?) (лис ы ) медвед я – Р. п. – вижу (кого?) (лис у ) медвед я – В. п.

При совпадении предлога «с» у Р. п. и Тв. п. различай их по падежным и смысловым вопросам (откуда? у Р. п. и с чем? у Тв. п.) и окончаниям слов в этих падежах.

Поднял (откуда?) с земли – Р. п. / поднял ящик (с чем?) с землей – В. п.

Слово без предлога в Д. п. совпадет в произношении со словом в Р. п. (окончания же на письме у них разные). Чтобы их отличить, надо понять смысл словосочетания с этим словом.

Р. п. – написала письмо бабушке Наташи [и] – это Наташина бабушка

В этом случае нужно обратить внимание на предлоги, которые разные у этих падежей.

Д. п. – плывет (где?) по морю – предлоги к, по

П. п. – находится (где?) в море – предлоги в, во, на

В случае совпадения смысловых вопросов и предлогов у Тв. п. и В. п. нужно ориентироваться на вопросы падежные и окончания.

Тв. п. – спрятал (где?, за чем?) за комодом

В. п. – спрятал (где?, за что?) за комод

При совпадении предлогов у В. п. и П. п. ориентировать надо на вопросы.

В. п. – взошел (куда?, на что?) на постамент

П. п. – стоял (где?, на чем?) на постаменте

Поделись с друзьями в социальных сетях:

Источник