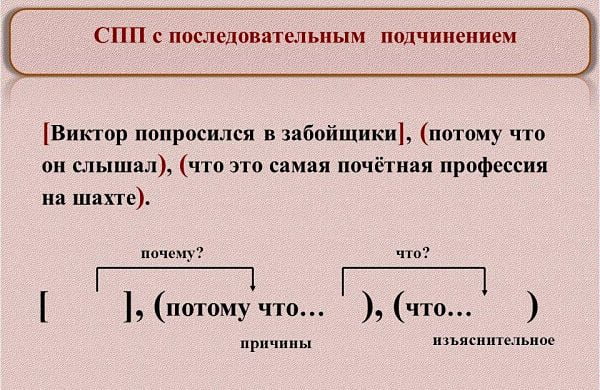

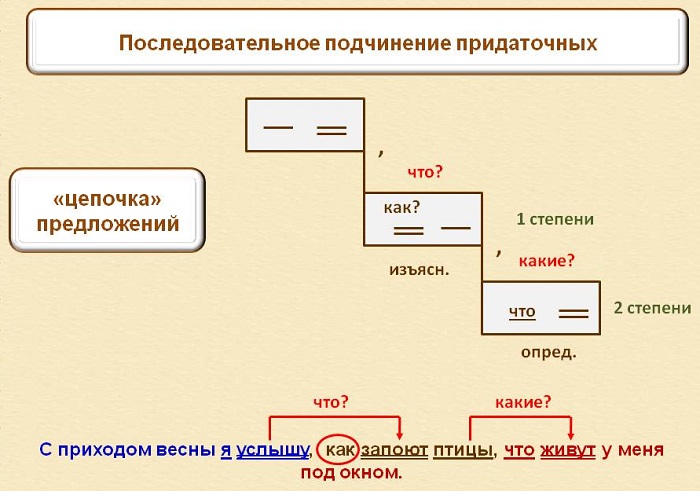

Последовательное подчинение — это подчинение, при котором каждое последующее придаточное предложение зависит от предыдущего.

Узнаем, что такое последовательное подчинение придаточных предложений в сложноподчинённом предложении.

Несколько придаточных частей могут быть связаны с главным предложением и между собой последовательным подчинением. Укажем примеры сложноподчиненных предложений с последовательным подчинением из произведений художественной литературы.

Сложное предложение с последовательным подчинением

В сложноподчиненном предложении два и более зависимых предложения могут иметь последовательное подчинение по отношению друг к другу. Последовательное подчинение имеет «говорящее» название. Оно происходит последовательно от главного предложения к первому зависимому предложению, затем от первого ко второму, от второго к третьему и т. д.

Непосредственно главному предложению подчиняется только первое придаточное, а все последующие постепенно и последовательно присоединяются по очереди друг к другу. Образно говоря, это построение сложноподчиненного предложения похоже на железнодорожный состав, где к тепловозу присоединяется только первый вагон, а все остальные цепляются друг за друга по порядку.

Например:

Помню (1), как пошли мы с лесником в дубраву (2), где в зарослях возле воды держались олени и кабаны (3) (В. Песков).

Сложноподчиненное предложение состоит из трех простых: первое предложение главное, второе и третье — придаточные. Первое придаточное предложение непосредственно соединено с помощью союза «как» с главным и поясняет в нем сказуемое, выраженное глаголом «помню»:

помню (что?) как пошли мы с лесником в дубраву.

Второе придаточное предложение присоединяется союзным словом «где» к первому придаточному и поясняет в нем обстоятельство, выраженное существительным в падежной форме с предлогом «в дубраву»:

в дубраву (какую?) где в зарослях возле воды держались олени и кабаны.

Линейная схема предложения с последовательным подчинением выглядит так:

[глагол], (союз «как»… сущ.), (союзное слово «где»…)

Понаблюдаем, как присоединяются друг к другу придаточные предложения в сложном предложении с последовательным подчинением:

Я знал, что мне нужно поторопиться, поскольку поезд отправляется через полчаса.

Она мне не раз говорила, как бы ей хотелось вернуться сюда ещё раз, чтобы вспомнить счастливые дни своей юности.

Мы шли по еле заметной тропинке, что неожиданно свернула к речке, у берега которой плескались утки.

Некоторые считают, что достаточно только как следует попросить, чтобы их желание исполнилось.

Запятые в предложении с последовательным подчинением

При последовательном подчинении придаточные предложения отделяется от главного предложения и друг от друга запятой.

В саду зацвели яблони, которые похожи на белоснежные облака, что как будто спустились с небес.

Следует иметь в виду, что в сложноподчинённых предложениях с последовательным подчинением одно придаточное предложение может оказаться внутри другого наподобие «матрёшки», причём подчинительные союзы или союз и союзное слово окажутся рядом, например:

Я думал о том (1), что (2), если каждый день человек получает одни только радости (3), он их вовсе не получает (2).

[ …о том], (союз «что», (союз «если»…)…).

Рядом находятся подчинительные союзы «что» и «если», которые относятся к разным придаточным предложениям:

- что он их вовсе не получает;

- если каждый день человек получает одни только радости.

Между союзами ставится запятая, если изъятие второго подчинительного предложения не требует перестройки всего сложного предложения, а это происходит при отсутствии второй части составного союза — то, так, но.

Запятая на стыке двух подчинительных союзов (союза и союзного слова) не ставится в том случае, если второе предложение нельзя изъять без изменения всего сложного предложного. В этом случае далее имеется вторая часть составного союза — то, так, но.

Примеры предложений из художественной литературы

Эдип знал, что_ если он не разгадает головоломки, то его ждет гибель… (И. Эренбург).

Казалось, что_ если она однажды не выйдет на работу, то к обеду следует ожидать конец света (Т. Устинова).

Подъехав к месту сражения, я понял, что, если проявить упорство, победа будет за нами.

Воздух был необыкновенно светел, прозрачен и нежен, так что, когда Анна Акимовна поглядела в окно, ей прежде всего захотелось вздохнуть глубоко-глубоко (А. Чехов).

Снег падал медленно и важно, и хлопья его были такие большие, что казалось, будто с неба слетают на город легкие белые цветы (К. Паустовский).

Я был слаб, чтобы работать, поэтому писал книги и пьесы…(Б. Шоу).

Ветки их так часто переплелись, что казалось, будто огненные цветы шиповника и белые, пахнущие миндалем цветы боярышника каким-то чудесным образом распустились на одном кусте (К. Паустовский).

В то лето, когда побывал Сёмка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талица, что в трех верстах езды от Чебровки (В. Шукшин).

Многие думают, будто пойди только в лес, где много медведей, так они набросятся и съедят тебя (М. Пришвин).

Допустим, мы заинтересованы, чтобы в лесу водилось побольше рябчиков, жизнь которых связана с хвойными деревьями (В. Солоухин).

Последовательное подчинение придаточных

4.9

Средняя оценка: 4.9

Всего получено оценок: 189.

4.9

Средняя оценка: 4.9

Всего получено оценок: 189.

В данной статье рассмотрим последовательное подчинение придаточных: определение, особенности и конкретные примеры.

Определение

Одним из видов подчинения придаточных в составе СПП является последовательное подчинение придаточных.

По-другому последовательное подчинение называют цепным подчинением.

Последовательное подчинение придаточных – это соединение частей в сложноподчиненном предложении, которое характеризуется тем, что главному предложению подчиняется первое придаточное предложение, которому подчиняется второе придаточное предложение. Количество придаточных предложений не ограничено. Каждое придаточное является главным для последующего придаточного.

При последовательном подчинении придаточных образуется своеобразная цепочка предложений.

Особенности

Последовательное подчинение отличается от соподчинения тем, что во втором случае все придаточные предложения подчинены одному главному предложению, а при последовательном подчинении придаточная часть становится главной для другой придаточной части, образуя тем самым своеобразную последовательную цепочку.

Примеры

Приведем конкретные примеры предложений с последовательным подчинением придаточных:

- Утром Вера узнала, что Николай приедет только тогда, когда растает снег (главное предложение – «утром Вера узнала»; главному предложению подчиняется первое придаточное предложение – «что Николай приедет только тогда»; первое придаточное предложение становится главным для второго придаточного предложения – «когда растает снег»);

- Мишка увидел, что на остановке сидела собака, у которой были перебинтованы лапы (главное предложение – «Мишка увидел»; главному предложению подчиняется первое придаточное предложение – «что на остановке сидела собака»; первое придаточное предложение становится главным для второго придаточного предложения – «у которой были перебинтованы лапы»).

Что мы узнали?

Последовательное подчинение придаточных (цепное подчинение придаточных) – это соединение частей в сложноподчиненном предложении, которое характеризуется тем, что главному предложению подчиняется первое придаточное предложение, которому подчиняется второе придаточное предложение. Каждое придаточное в составе ССП является главным для последующего придаточного, коих может быть неограниченное число.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Алла Варкова

5/5

Оценка статьи

4.9

Средняя оценка: 4.9

Всего получено оценок: 189.

А какая ваша оценка?

Последовательное подчинение придаточных – одна из трёх разновидностей подчинительных связей. Сложноподчинённые предложения так же, как и сложносочинённые, состоят из нескольких частей, но в них от одной части к другой можно задать вопрос.

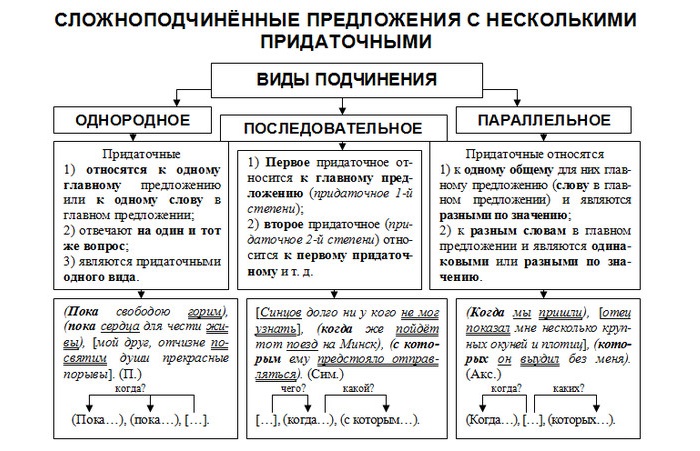

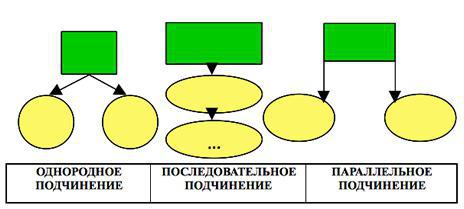

Если в сложном предложении несколько подчинительных связей, его само называют многочленным, а зависимые части – соподчинениями. В зависимости от того, как в такой конструкции согласованы отдельные члены, её относят к одному из трёх типов.

Рассмотрим каждый из видов и сравним. К примерам для наглядности приведены схемы с указанием определяемых слов.

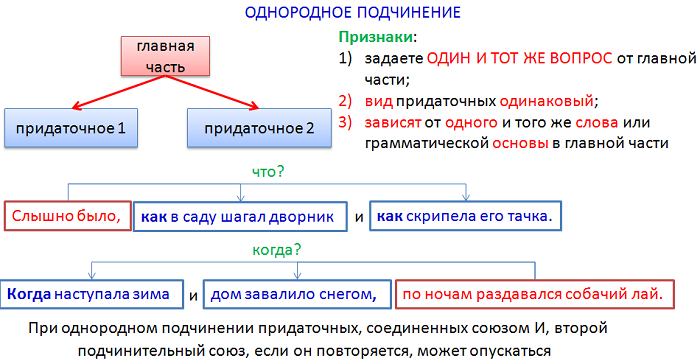

Однородное подчинение придаточных

В такой связи все части зависят от одного главного предложения или от определённого слова в нём и отвечают на одинаковый вопрос, даже если в них использованы разные подчинительные союзы.

Примеры:

По улице расползался туман, (какой?) который появлялся тут каждое утро и исчезал только к вечеру, (какой?) который был уже всем привычен и (какой?) который придавал загадочности даже такому унылому месту.

Схема: [Туман (х)], (который…), (который…) и (который…).

Никто не мог сказать точно, (что?) сколько времени прошло, (что?) сколько осталось ждать, (что?) когда что-то изменится или (что?) как долго можно везти единственный заказ.

Зрительно второй пример напоминает последовательное подчинение, но он произносится интонацией перечисления, а придаточные предложения связаны друг с другом бессоюзным способом и сочинительным союзом «или». Между зависимыми элементами, связанными сочинительными союзами, запятая не ставится. От главного к придаточным задаётся общий вопрос «Что не мог сказать?».

Приведём схему: [Не мог сказать (х)], (сколько…), (сколько…), (когда…) или (как долго…).

Параллельное подчинение придаточных

Иначе такая связь именуется неоднородной. Для этого вида характерно, что в главном предложении может быть несколько определяемых слов (может быть и одно), от которых к разным зависимым частям задаются различные вопросы.

Проиллюстрируем на примерах:

Когда прибыла доставка (когда?), мы уже сидели за столиком, (каким?) на котором не осталось места ни для чего.

Два определяемых слова: «сидели» и «столиком».

Схема: (Когда…), [сидели (х) за столиком (х)], (на котором…).

Когда пиццу привезли (когда?), именинник высказал общее мнение, (какое?) что она слишком большая и не поместится на столе, и стал предлагать такие варианты, (чего?) куда можно её уместить, (какие?) которые никому бы и в голову не пришли.

Схема: (Когда…), [высказал (х) мнение (х), (что…), варианты (х)], (куда…), (которые…).

Во втором случае четыре вопроса ставятся от трёх разных слов: «высказал», «мнение» и «варианты». Последние два неодинаковых вопроса поставлены от одного слова, при этом между двумя простыми предложениями нет смыслового соединения, они не связаны, то есть параллельны.

Последовательное подчинение придаточных

Его особенности:

-

Такой тип подчинения более прост для понимания, нежели параллельный, поскольку в нём каждая последующая часть связана с предыдущей. Это значит, что первое придаточное зависит от главного, второе – от первого, третье – от второго. Даже очень длинные речевые конструкции не звучат слишком нагромождёнными.

-

Если же сравнивать с однородным подчинением, то можно отметить, что для данного типа многочленных связей не характерна перечислительная интонация. Вопросы могут и отличаться, и совпадать.

Приведём примеры:

-

Лес ожил, (1) когда наступила весна, (2) которую ждали все, (3) кроме Александра, (4) который любил играть в снежки.

-

Все ученики знали, (1) что к нему не стоит приходить без домашних заданий, (2) которые он ценил даже больше контрольных работ, (3) с которыми всегда помогал.

-

Долгие каникулы тянулись, (1) как ленивая река, (2) которая неспешно движется к морю, (3) чья бескрайность её пугает настолько, (4) что при малейшей возможности она затекает в озёра, (5) которые попадаются по пути.

Условно можно изобразить общую схему: [ ], (1), (2), … , (n), – где n является последним простым звеном в сложноподчинённом предложении с последовательным предложением.

Иногда в предложениях сочетаются разные связи.

Синтаксис русского языка — интересный, увлекательный, но в то же время крайне сложный раздел русской грамматики. Сложное предложение и все, что с ним связано, изучается в школьном курсе русского языка, а также входит в экзаменационную работу.

Варианты подчинения зависимых частей сложного предложения (последовательное подчинение придаточных в том числе) будут рассмотрены ниже.

Сложноподчиненное предложение: типы придаточных

Сложноподчиненным является предложение, где есть две или более грамматические основы, одна из которых главная, остальные — зависимые. Например, костер погас (главная часть), когда наступило утро (зависимая часть). Придаточные, или зависимые, части могут быть разных видов, все зависит от вопроса, который задается от главного предложения к зависимому. Так, при вопросе какой зависимая часть считается определительной: лес (какой?), в котором мы гуляли, поредел. Если к зависимой части заедается вопрос обстоятельства, то придаточная часть определяется как обстоятельственная. Наконец, если вопрос к зависимой части — один из вопросов косвенных падежей, то придаточная называется изъяснительной.

Сложноподчиненное предложение: несколько придаточных

Нередко в текстах и упражнениях встречаются сложноподчиненные предложения, где несколько придаточных. При этом разными могут быть не только сами придаточные, но и способ их подчинения главному предложению или друг другу.

| Название | Описание | Пример |

| Параллельное подчинение | К главному предложению относятся зависимые части разного типа. | Когда лед тронулся, началась рыбалка, которой мужики ждали всю зиму. (Главное предложение: началась рыбалка. Первое придаточное обстоятельственное: началась (когда?); второе придаточное определительное: рыбалка (какая?). |

| Однородное подчинение | К главному предложению относятся зависимые части одного типа. | Всем известно, как строилась БАМ и как дорого за нее заплатил народ. (Главное предложение: всем известно. К нему относятся оба придаточных изъяснительных: как строилась БАМ и как дорого за нее заплатил народ. Придаточные являются однородными, так как относятся к единому слову — известно, к ним задается один вопрос: известно (что?) |

| Последовательное подчинение | К главному предложению относится одно придаточное, от которого зависят другие придаточные. | Он догадывался, что фильм, который они посмотрели, не понравился им. (От главного предложения он догадывался зависит одно придаточное: что фильм не понравился им. От придаточного, относящегося к главному предложению, зависит другое: который они посмотрели. |

Определить параллельное, однородное, последовательное подчинение придаточных — задача, вызывающая трудности у обучающихся. Решая данный вопрос, необходимо в первую очередь найти главное предложение, а затем, задавая от него вопросы, определить характер подчинения.

Соподчинение и последовательное подчинение

В сложноподчиненных предложениях, в которых несколько предикативных основ, может быть соподчинение придаточных. Соподчинеными являются придаточные, зависящие от единого главного предложения. Последовательное подчинение отличается от соподчинения. Дело в том, что в сложносочиненных предложениях с последовательным подчинением от главного предложения зависят не все придаточные, то есть в них нет соподчинения.

Последовательное подчинение придаточных

Нелегкой является задача по определению типов придаточных, особенно в предложениях с последовательным подчинением. Вопрос в том, как найти последовательное подчинение придаточных.

- Внимательно прочитать предложение.

- Выделить грамматические основы.

- Определить, является ли предложение сложноподчиненным. Другими словами, выяснить есть ли главная и зависимые части, или части сложного предложения равноправны.

- Определить придаточные части, относящиеся непосредственно к главному предложению.

- Придаточная часть, не связанная по смыслу с главным предложением, будет относиться к другой, зависимой от главного предложения части. Это последовательное подчинение придаточных частей.

Следуя данному алгоритму, можно быстро найти предложение, указанное в задании.

Главное — знать ответ на вопрос, последовательное подчинение придаточных — что это? Это сложноподчиненное предложение, где от главного предложения зависит такая придаточная часть, которая является главной для другого придаточного.

Структура предложений с последовательным подчинением придаточных

Наиболее интересным в структурном плане является сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением придаточных. Цепочка взаимозависимых придаточных может находиться как за пределами главного предложения, так и внутри него.

День, который они провели в солнечном городе, где находится много исторических памятников, запомнился им навсегда.

Здесь главное предложение день запомнился им навсегда опоясывает связанные друг с другом придаточные. От главного предложения зависит придаточная определительная часть который они провели в солнечном городе. Эта придаточная часть является главной для придаточной определительной части где находится много исторических памятников. Следовательно, это последовательное подчинение придаточных. В другом предложении Он видел, как хозяин ругал своего кота за то, что тот поймал цыпленка главное предложение расположено за пределами придаточных.

Примеры последовательного подчинения придаточных

Последовательное подчинение придаточных частей употребляют как в разговорной речи, так и в письменной. Такие предложения встречаются в произведениях художественной литературы. Например, у А.С. Пушкина: Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было…причиною проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; у Л.Н. Толстого: Вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал, и готовился к дуэли…, в которой он намеревался выстрелить на воздух; у И.А Бунина: А когда я смотрел кверху, мне опять чудилось…, что эта тишина — тайна, часть того, что за пределами познаваемого.

В сложноподчинённых предложениях с последовательным подчинением (1)-е придаточное относится к главному, (2)-е придаточное — к (1)-му, (3)-е — ко (2)-му и т. д.

Пример:

[Володя возвращался домой в том приподнятом настроении], (Каком?) (когда он знает), (Что?) (что победил в себе слабость).

[ ], ← ((1) когда… ), ← ((2) что… ).

При последовательном подчинении одно придаточное предложение может оказаться внутри другого придаточного предложения. При этом на стыке этих придаточных могут оказаться рядом два подчинительных союза или подчинительный союз и союзное слово.

Пример:

[Горничная была сирота], (1)(которая, (2)(чтобы кормиться), должна была поступить в услужение) (Л. Толстой).

Запятая ставится между союзами / союзными словами только в том случае, если после второго придаточного нет указательного слова то.

Если есть указательное слово то, запятая между союзами / союзными словами не ставится.

Пример:

ср.: [Хозяйка знала], (1)(что, (2)(если она выгонит бедного постояльца),__ идти ему будет некуда). — [Хозяйка знала], (1)(что (2)(если она выгонит бедного постояльца), то идти ему будет некуда).

В сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными возможны комбинации связей: может быть одновременно однородное и последовательное подчинение; параллельное и последовательное и т. д.

Пример:

[Взглянешь на бледно-зелёное, усыпанное звёздами небо, (на котором нет ни облачка, ни пятна), и поймёшь], (почему летний тёплый воздух недвижим), (почему природа настороже) (А. Чехов). Параллельное и однородное подчинение.