Чему равна скорость электрона в атоме водорода

Это, конечно, очень интересный вопрос. Потому что современная трактовка физических законов допускает, что скорость вращающегося электрона в атоме водорода находится в пределах от 0 м/с до 300000 км/с. Например по квантовой физике скорость электрона водорода на первом энергетическом уровне около 2200 км/с.

Почему такое возможно, мы сейчас и попытаемся узнать. Итак:

1. Скорость вращения электрона в атоме водорода v = 0 м/с.

Потому что, даже двигаясь по кругу (или другой какой траектории) с постоянной линейной или угловой скоростью, электрон должен подчиняться общим правилам вращательного движения.

Общие правила, сформулированные для вращательного движения, в свою очередь сообщают нам, что:

1. Тело, вращающееся вокруг некоего центра вращения имеет центробежное ускорение, даже если его линейная или угловая скорость постоянна.

2. Центробежное ускорение означает, что на тело действует центробежная сила.

3. Если на тело действует некая сила, то это означает, что тело движется с изменяющейся скоростью.

А так как электрон согласно законов электродинамики — это не просто физическое тело, а тело, имеющее отрицательный электрический заряд, то:

1. Заряженное тело (частица), скорость которой непостоянна, должно излучать электромагнитные волны, то есть терять энергию (или наоборот энергию накапливать, поглощая фотоны).

2. Однако электрон в обычном состоянии почему-то ничего не излучает.

3. Отсюда следует, что скорость электрона на орбите атома водорода v = 0 м/с.

Чтобы объяснить этот парадокс, используется следующее предположение:

На самом деле электрон является одновременно и частицей, и волной.

Лично мне данное предположение ничего не объясняет, а только еще больше запутывает ситуацию. Если электрон — волна, то как он при переходе на другой энергетический уровень испускает (или поглощает) частицы-фотоны? И почему у этой хитрой волны есть какой-то вполне определенный электрический заряд?

А если электрон — частица с отрицательным зарядом, то как так получается, что излучение-поглощение фотонов — электрически нейтральных частиц, никак не влияет ни на массу электрона, ни на величину заряда? А влияет только переход на другую орбиту, где требуется большая или меньшая скорость вращения в зависимости от расстояния до центра протона.

И вообще, как все это происходит одновременно?

Впрочем, для такого подхода к рассмотрению вопроса есть и более простое опровержение с точки зрения той же классической механики:

1. На электрон действует не только сила центробежного ускорения, но и сила притяжения к ядру.

2. Так как эти силы одинаковы по значению и направлены в противоположные стороны, то суммарная сила, действующая на электрон, равна 0. А значит электрон находится в состоянии покоя, можно даже сказать в невесомости, хотя и движется при этом по орбите, подобно спутнику, вращающемуся вокруг Земли.

2. Скорость вращения электрона в атоме водорода на первом энергетическом уровне v = 2187 км/с.

Так как кинетическая энергия электрона давно определена экспериментально и составляет на первом энергетическом уровне (на первой орбите) водорода:

Ek = -13.6 эВ или 2.18·10 -18 Дж (704.1)

то при массе электрона:

mе = 9.109·10 -31 кг (704.2)

из общей формулы кинетической энергии следует, что:

Ek = mv 2 /2 (704.3)

v = (2Ek/m) 1/2 = (2·2.18·10 -18 /(9.109·10 -31 )) 1/2 = 2187801 м/с или 2187 км/с (704.4)

При таком подходе центробежное ускорение, возникающее при вращении электрона на первом энергетическом уровне, составляет:

а = v 2 /R = 2187801 2 /(2.645·10 -11 ) = 1.809·10 23 м/с 2 (704.5)

если радиус атома водорода при рассмотрении первого энергетического уровня действительно равен:

R = 5.29·10 -11 /2 = 2.645·10 -11 м (704.6)

и тогда центробежная сила составляет:

Fц.б. = mеa = 9.109·1.809·10 -8 = 1.648·10 -7 Н или 0.1648 мкН (704.7)

Как по мне, то это достаточно серьезная сила, пусть даже и уравновешиваемая силой притяжения к ядру. Если перевести эту силу для понятности в граммы, то:

Fц.б. = 0.01648 мг (704.7.2)

Современные лабораторные весы специального класса точности имеют погрешность около 0.01 мг. Получается, что такие весы могут реагировать на сорвавшиеся с цепи электроны. Или не получается?

Согласно действующей теории атомной физики, действие центробежной силы в данном случае компенсируется разницей зарядов протона и электрона. Типа отрицательное притягивается к положительному. И вообще у атомной физики — свои законы.

А еще у электрона в атоме водорода есть запас — другие энергетические уровни, на которые он переходит после излучения фотона, так на следующих энергетических уровнях кинетическая энергия электрона уменьшается:

на 2-м уровне Ek = -3.4 эВ (704.1.2)

на 3-м уровне Ek = -1.51 эВ (704.1.3)

на 4-м уровне Ek = -0.85 эВ (704.1.4)

на 5-м уровне Ek = -0.54 эВ (704.1.5)

на ∞-м уровне Ek = 0 эВ (704.1.6)

На мой взгляд из этого следует, что при увеличении радиуса вращения — переходе на новый энергетический уровень как минимум уменьшается линейная скорость вращения электрона, если масса электрона не изменяется. Таким образом, определить скорость электрона для любого энергетического уровня можно, воспользовавшить формулой (704.4).

Предположу, что при излучении фотона также происходит уменьшение массы электрона. Ведь фотон вроде как тоже имеет массу (в процессе движения, а в состоянии покоя масса фотона = 0) примерно 4·10 -36 кг, т.е. в 227725 раз меньше, чем масса электрона, но это не точно.

Согласно вычислениям астрономов, масса Солнца в процессе излучения фотонов (и не только) ежегодно уменьшается на 179 триллионов тонн (5.67 миллионов тонн в секунду). При этом масса Земли, освещаемой по большей части Солнцем, каждый год увеличивается на 4 триллиона тонн в год. Какая часть от этих 4 триллионов — космическая пыль, а какая — фотоны, не мне судить.

Это соответствует общим законам классической физики. Как это соответствует законам атомной физики я не знаю. Впрочем с этим все просто. Ученые, разработавшие законы для современной атомной, ядерной физики, физики элементарных и прочих частиц, утверждают, что в микромире свои законы и нечего туда лезть с ньтоновской классикой.

Подумаешь, планеты у них по классическим законам вращаются! Ну и пусть вращаются, если они такие тупые и соответствующего заряда не имеют. А у нас — заряд! И все из этого заряда вытекает! Вот так.

Правда, почему электроны имеют именно отрицательный заряд, а протоны — положительный, что именно означает — отрицательный заряд и положительный заряд, почему заряд электрона, имеющего массу примерно в 2000 раз меньше, чем масса протона, такой же по значению, как и заряд протона, только обратный по знаку, как атом водорода накапливает энергию, например, тепловую — это ж сколько надо ему поглотить фотонов? Действительно количество энергетических уровней должно приближаться к бесконечности, а самое главное, почему абсолютное большинство химических элементов, включая водород, обладают диэлектрическими свойствами, хотя все состоят из положительно заряженных протонов и отрицательно заряженных электронов, наука пока не объяснила.

Наверно ей просто некогда, но ученые призывают нас беспрекословно им верить. Потому, что если истинно веруешь, то и по воде ходить сможешь, а не только в скоростях электрона разбираться.

Есть и другие вопросы, на этот раз из области химии. Почему так получается, что энергетических уровней у атома водорода 5 штук как минимум, а молекула водорода только из двух атомов состоит? И чего там вообще происходит, когда атомы водорода в молекулу объединяются? Что там с расстоянием между ядрами и с орбитами электронов, все ли там в порядке? Вот просто чисто из химического интереса узнать хочется.

Но нет ответа, молчит наука. А за подобные провокационные вопросы можно и двойку по химии схлопотать.

Но и это еще не все. В некоторых источниках масса электрона и протона указывается сразу в электрон-Вольтах и составляет:

me = 0.511 МэВ (704.8)

mp = 0.938 ГэВ (704.9)

Все, что нужно знать об электронвольтах, так это то, что это внесистемная единица энергии, используемая в атомной и ядерной физике. 1 электронвольт равен энергии переноса элементарного заряда в электростатическом поле между точками с разницей потенциалов в 1 В.

Как я понимаю, из определения следует, что расстояние переноса элементарного заряда никак на значение энергии не влияет. И это очень странно, ведь есть понятие работы A:

А = Fs = Н·м = Дж (704.10)

где F — сила, приложенная к телу, s — расстояние, на которое тело было перемещено.

Есть прямая связь между работой и кинетической энергией:

А = Ek = mv 2 /2 (704.11)

Но с электронвольтами это почему-то не так. Там как-то без расстояния переноса заряда обходятся или я просто не все понимаю в приведенном выше определении электронвольта.

А теперь, внимание! Заряд 1 электрона составляет:

Ze = — 1,6022·10 -19 Кл (704.12)

1 эВ = 1,6022·10 -19 Дж = 1,6022·10 -12 эрг (704.13)

Как это все увязать с вышеприведенным, я даже и не знаю.

Тут, кстати, еще один интересный вопрос по теме возникает: как так получается, что при нагревании газ (тот же водород) расширяется, т.е. стремится увеличить свой объем, а если нет такой возможности, то увеличивает давление на стенки сосуда, содержащего газ, ведь при нагреве радиус орбит электронов уменьшается, соответственно должна увеличиваться условная плотность материала за счет уменьшения расстояния между молекулами или атомами, соответственно объем или давление должны уменьшаться? Кстати по Эйнштейну именно так и выходит: нагретый газ должен сжиматься, его плотность должна увеличиваться и нагретый газ, как имеющий большую плотность должен опускаться вниз, а не подниматься вверх.

Как правило это явление объясняют изменением скорости движения молекул или атомов газа (далее частиц). Звучит логично: при нагревании размеры частиц не изменяются, расстояния между ними не изменяются, а увеличиваются скорости движения частиц, т.е. тепловая энергия переходит в кинетическую энергию частиц, а значит при сохранении массы частиц их скорость увеличивается, соответственно увеличивается давление на стенки сосуда при том же объеме (ну и само собой внутреннее давление).

А чтобы выровнять давление, нужно увеличить объем, соответственно плотность газа уменьшится. Частицы движутся хаотично (броуновское движение), а значит нет смысла рассматривать отдельно каждую частицу или взаимодействие двух отдельных частиц.

Однако это объяснение основано на предположении, что у частиц газа есть некоторая начальная скорость движения, отличная от 0 и подходит только при рассмотрении газообразного состояния вещества.

Но ведь есть еще и жидкое состояние вещества, при котором свободное движение частиц явно затруднено из-за намного большей плотности жидкости, соответственно возможная начальная скорость движения таких частиц стремится к 0. Тем не менее более теплая вода поднимается вверх и значит ее плотность меньше, чем более холодной воды. Более того, плотность воды тем меньше, чем больше ее температура, даже если эта вода вообще никуда не движется, что подтверждается данными многочисленных справочников.

Ну а при твердом состоянии вещества частицы связаны в кристаллическую решетку и вообще не может быть и речи о скорости движения отдельных частиц, она = 0.

А еще есть данная нам в ощущениях, выталкивающая сила (сила Архимеда), действующая в жидкостях и газах и при действии этой силы начальная скорость движения вещества может быть v0 = 0. Действие этой силы мы можем наблюдать чуть ли не каждый день. Как тут быть?

А что, если предположить, что начальная скорость частиц может быть v0 = 0 в любом агрегатном состоянии и при нагревании увеличивается не кинетическая энергия частиц, а сила отталкивания между ними? И эта сила пытается увеличить расстояние между частицами согласно закону всемирного тяготения? Если у силы это получается, то плотность вещества уменьшается за счет увеличения объема.

И назвать эту силу можно силой антигравитации (конечно же очень условно). Так-то она по недоразумению называется выталкивающей силой или Архимедовой силой.

Разницу между выталкивающей силой и силой антигравитации демонстрирует следующее видео:

В самом деле, в твердом состоянии все частицы однородного вещества связаны в кристаллическую решетку. Другими словами, силы притяжения частиц (гравитационные или какие-то другие) больше сил отталкивания (антигравитационных или каких-то других). При нагревании силы отталкивания увеличиваются и при температуре плавления вещества становятся больше сил притяжения. В результате вещество плавится и переходит в новое агрегатное состояние — жидкость.

Пока температура жидкости ненамного больше температуры плавления, силы притяжения и отталкивания тоже примерно равны. И даже плотность жидкости как правило увеличивается за счет разрушения кристаллической решетки и уменьшения расстояния между частицами при этом. Но при дальнейшем нагревании сила отталкивания увеличивается и чем больше разница между силами притяжения и отталкивания, тем больше увеличивается расстояние между частицами, а значит и увеличивается объем (уменьшается плотность).

Думаю, именно поэтому вода начинает испаряться при температурах выше 4°С (температура кристаллизации воды). И чем выше температура, тем интенсивнее процесс испарения, другими словами, процент жидкости, переходящей в газообразное состояние. И наоборот, водяной пар активно переходит в жидкое состояние при достижении «точки росы» (как правило точка росы находится в пределах 7-15°С).

Таким образом температура испарения — это температура, при которой все 100% жидкости переходит в газообразное состояние при котором объем вещества увеличивается в несколько раз при той же плотности, возможно при этом электроны переходят на первый энергетический уровень (энергия электрона на 1-м уровне ровно в 4 раза больше, чем на 2-м: 13.6/3.4 = 4). Хотя это вряд ли, после газообразного состояния нужно еще дойти до состояния плазмы, чтобы начать излучать фотоны со скоростью света.

Само собой, все это — при постоянном атмосферном давлении. При увеличении давления можно не только газ перевести в жидкое состояние при одной и той же температуре, но и твердое вещество — в жидкость (см. эффект «текучести» стали).

Почему я считаю важным введение понятия — сила антигравитации, ведь уже есть понятие — выталкивающая сила или сила Архимеда применительно к жидкостям и газам, которая вроде бы все объясняет? Направлена эта сила в сторону противоположную силе тяжести. Чем больше разница между силой тяжести и Архимедовой силой, тем больше в итоге скорость движения нагретой частицы или менее плотной частицы. Чего еще надо?

Дело в том, что во-первых, формула силы Архимеда для жидкости:

FA = ρgV (704.14.1)

(где ρ — плотность жидкости, измеряется в кг/м 3 , g = 9.81 м/с 2 — ускорение свободного падения, V — объем вытесненной жидкости, измеряется в м 3 )

может ввести в заблуждение, так как сила тяжести равна:

где m2 — это масса тела, вытесняющего жидкость.

Чем больше разница между массой тела, вытеснившего жидкость и массой жидкости, тем больше разница между гравитационной и Архимедовой силой. Другими словами, чем меньше плотность тела при том же объеме, тем сильнее тело будет выталкиваться вверх.

Но и массу тела, в данном случае нагретой воды, можно определить по формуле:

m1 = ρV (704.16.1)

и получается, что сила тяжести равна силе Архимеда. Ведь при нагреве масса вещества, например воды, вроде бы не должна изменяться. Увеличение объема компенсируется уменьшением плотности. А если объем постоянный, например в герметичном сосуде, то просто растет давление на стенки сосуда, при этом плотность остается постоянной.

Более того, чем больше плотность вещества при одном и том же объеме, тем больше выталкивающая сила. Однако более плотные вещества, как мы знаем из жизненного опыта, тонут, а не всплывают. При этом выталкивают ровно такой объем жидкости, какой сами имеют, все по закону Архимеда.

На мой взгляд объяснить этот парадокс можно следующим уточнением:

где р2 — плотность вещества в котором находится рассматриваемое тело, р1 — плотность тела. Само собой V = V1 = V2, все по закону Архимеда.

Тогда все становится на свои места. Если плотность тела меньше плотности вещества в которое погружено тело, то тело будет двигаться вверх, если плотность тела больше плотности вещества, то тело будет двигаться вниз. А скорость движения в итоге будет зависеть от разницы плотностей.

Впрочем, можно согласиться и с тем, что масса нагретой воды меньше, чем холодной воды, при одном и том же объеме вытесненной жидкости. Но в любом случае Архимедова сила направлена в сторону, противоположную силе гравитации и потому вполне может рассматриваться, как антигравитационная. Почему она возникает — это уже совсем другой вопрос.

А во-вторых, введение понятия «сила антигравитации» позволяет по-новому взглянуть на различные явления, необъяснимые с точки зрения современной физики. Собственно эту статью я и начал писать для того, чтобы помочь себе разобраться с такими непростыми задачами. Например, с загадкой по физике.

Но продолжим. Есть и другие точки зрения на скорость вращения электрона в атоме водорода.

3. Скорость вращения электрона в атоме водорода v = c = 300000 км/с.

Данный вывод делается некоторыми теоретиками на основании того, что когда от электрона отрываются фотоны, проще говоря, происходит излучение, то скорость фотонов попадает в видимый спектр, соответственно скорость фотона в момент отрыва равна скорости электрона и равна скорости света. Просто электрон остался дальше по орбите вокруг ядра вращаться только на другую орбиту перешел, а фотон — улетел.

Как по мне, то из всех вышеприведенных теорий эта вроде бы выглядит как самая правдоподобная.

Как минимум потому, что если мы посмотрим на Солнце (хотя бы мысленно), и вспомним, что солнечные лучи ни что иное, как фотоны от чрезмерно разогретых атомов (или молекул) водорода, то все логично.

Ведь Солнце на 73% по массе и на 92% по объему состоит из водорода. Еще на 25% по массе и на 7% по объему — из гелия. Т.е. светит Солнце скорее всего разогретым водородом, больше особо нечем.

Ну а то, что при такой скорости вращения центробежная сила электрона увеличится еще в 137 2 = 18816 раз и при переводе в граммы составит до 0.31 г, так это пустяки! Если что, так скорость электрона равна нулю и он вообще волна.

Нет у классической физики методов против атомной физики!

Впрочем, есть и другое, более логичное обоснование неправдоподобности данной теории. Когда электрон «выстреливает» фотон, то на него действует «отдача», как на самую обычную пушку, соответственно скорость электрона уменьшается. А для того, чтобы электрон уменьшил скорость для перехода на более низкий энергетический уровень, скорость фотона должна быть очень большой с учетом разницы масс фотона и электрона. Например, если предположить, что электрон, излучая фотон и переходя на 2 энергетический уровень, теряет 3/4 своей энергии и вся эта энергия передается 1 фотону, то:

vф = (0.75·227725·2187 2 ) 1/2 = 903825 км/с

т.е. скорость одного фотона будет в 3 раза больше скорости света. Исходя из того, что скорость фотона принимается равной скорости света, то или масса фотона примерно в 9 раз больше, чем я принял при расчете, или электрон при переходе на 2 энергетический уровень испускает 9 фотонов. Более правдоподобным мне кажется второй вариант при котором электрон, переходя на 3 энергетический уровень, испускает меньше фотонов с той же скоростью фотонов.

И да, это мы еще всякие-разные теории относительности не подключали к определению скорости вращения электрона, а также спины, задницы и прочие современные навороты на электрон.

Какое мое мнение о скорости вращения электронов?

Да нет у меня пока своего особого мнения, вопросы только одни. Но раз есть вопросы, то могут появиться и ответы. Гораздо хуже, когда у матросов нет вопросов. Тем не менее есть у меня такая мысль:

4. Нет никаких электронов, поэтому и нет ни какой скорости вращения электронов. Атом — это атом. Поэтому имеет минимально возможный размер. Все остальное — виды проявления взаимодействий между атомами.

Я не то чтобы ярый приверженец классической физики и механики, тем не менее я думаю, что законы мироздания должны быть достаточно просты и едины для всех, вне зависимости от размера. И тут вот какие парадоксы возникают:

1. Сначала было принято представление об атоме, как о максимально малой, неделимой далее единице существования материи. Над этой корпускулярной идеей очень тонко поиздевался Аристотель в своей «Метафизике». Тем не менее со временем идея укрепилась. В частности Ньютон был приверженцем именно такого взгляда на мир. По аналогии с небесными телами атом представлялся как шар.

2. Для того, чтобы объяснить перемещение электрического заряда по проводнику и соединения химических элементов, атом пришлось раздробить на ядро и электрон. Ядро — протон — имеет положительный электрический заряд, электроны — отрицательный. Атом остается электрически нейтральным, так как сумма зарядов = 0. Ядро — это по-прежнему шар, масса которого на несколько порядков больше массы электрона, таким образом массу электрона при расчетах можно не учитывать, она пренебрежимо мала, соответственно и сам электрон ничтожно мал по сравнению с ядром. Ну а так как у протона и электрона разные по знаку заряды, поэтому они должны притягиваться и чтобы электрон окончательно не упал на ядро ему нужна действительно очень большая скорость вращения, около 2200 км/с на 1-м энергетическом уровне.

3. Такой подход к проблеме строения атома приводит к тому что при передаче электрического заряда протоны остаются на месте, а электроны, имеющие такой же заряд, как и протоны, но при этом ничтожно малую массу, передавая заряд, движутся в направлении, противоположном направлению движения тока.

4. При этом скорость движения электронов в проводнике что-то около 1 мм/с, как при этом электрический заряд движется со скоростью света в вакууме — совершенно непонятно. Чтобы это объяснить (во всяком случае я пока для себя так делаю) можно предположить, что передача электрического заряда, как и движение солнечного света происходит при перемещении фотонов — квантов энергии. Масса фотонов пренебрежимо мала по сравнению даже с массой электронов, поэтому ее тем более можно не учитывать в расчетах.

И тут уже возникает вопрос: Зачем атому вещества, непосредственно участвующему в переносе энергии, промежуточное звено — электрон? Не проще ли атому поглощать и излучать энергию без промежуточного звена, которое к тому же должно вращаться с бешенной скоростью? Но и это еще не все.

5. Атомная масса атома водорода Ha = 1, атомная масса атома гелия Hea = 2. При этом каждый из атомов имеет только по 1 электрону и эти атомы электически нейтральные (заряд протона равен заряду электрона и имеет обратный знак, при сложении получаем 0). Пока все нормально, масса электрона пренебрежимо мала по отношению к массе ядра и для простоты расчетов ее можно по-прежнему не учитывать.

Но как тогда объяснить в 2 раза большую атомную массу гелия? А давайте придумаем нейтрон! Он равен по атомной массе протону, но при этом электрически нейтральный, тогда по бухгалтерии все сходится!

6. В итоге очень тяжелый, но при этом электрически нейтральный нейтрон достаточно плотно прижимается к положительно заряженному протону только под действием силы гравитации, но все это никак не влияет на размеры орбиты и скорости вращения электрона.

6. В более тяжелых (с современной точки зрения) элементах увеличивается количество электронов. При этом электроны, все как один, имеют отрицательный заряд, т.е. должны отталкиваться друг от друга также сильно как и притягиваться к ядру. Но все это никак не мешает вращению нескольких электронов, да еще и на разных энергетических уровнях. Про магнитные спины электронов я уже и не говорю.

В моей малоученой голове такое не укладывается и у меня возникает еще один вопрос: не слишком ли это сложная конструкция для такого элементарного элемента материи, как атом?

Ну то есть вся эта история очень сильно напоминает развитие теории опирания плоской Земли на воду. Сначала была просто гигантская черепаха, чтобы Земля не съезжала со сферического панциря, потребовались три слона, а чтобы не объяснять как слоны дышат в воде, слонов заменили на трех китов. Киты, правда тоже как-то должны дышать, но это уже технические детали.

Так что, думаю, ответ на вопрос, какова скорость электрона в атоме водорода и есть ли вообще электроны, еще впереди. Возможное начало ответа здесь.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Автор, убей себя об стену. Классическая механика на частицах с дуализмом, полное отсутствие представления о квантовании энергии, я просто в шоке, да этому в школе учат а у тебя сайт и ты даже вики не осилил. Позорище.

Данный сайт посвящен не очередному пережевыванию азбучных азов, а критическому анализу этих хитронавороченных «истин», которые пока не дают ответа на простейшие вопросы. Так что сложи все свои академические знания вчетверо и затосуй в свое квантовое очко. Антон.

Браво доктор ! Что вы думаете по поводу гравитационных экранов , двигателей и гравитации в целом?

У вас неточность в одной из статей. Земля держится не на трех слонах и черепахе. Стороны света охраняют слон , два быка и крокодил. На черепахе держалась временно, потому что боги не уравновесили Землю по одной из осей. Пришлось срочно делать из главного бога реактивную силу опоры в виде черепахи курмы. Ибо надо было молиться богу Сопроматору и принести ему не худую жертву. Так Бог Сопроматор карает нерадивых

Гравитационные экраны, гравитоны, гравитационные двигатели — такая же бессмыслица как и гравитация. Гравитацию придумал Ньютон, потому что не смог разобраться в тонкостях небесной механики. А чтоб все сошлось по бухгалтерии — придумал силу всемирного тяготения.

В итоге получился настолько лютый бред, что его даже трудно описать цензурными словами:

1. Вектора сил складываются относительно точки взаимодействия, а не умножаются.

2. Взаимодействие — это всегда сумма действия двух сил — активной и реактивной (отсюда и реакция в сопромате). Реакционная — это инерционная сила и она по умолчанию не может быть мгновенной. Даже у света есть ограничение по скорости.

Ну и так далее (все даже в отдельной статье не перечислишь), все только для того, чтобы и светлую память Коперника почтить, и в законы Кеплера вписаться, и Солнце не дай бог с места не сдвинуть. Просто Солнце заняло место Земли после открытия Коперника. А черепаха и три слона остались на месте. Как вы правильно подметили, модификации опорной системы Земли были разработаны разные, но все они подходят только для системы статического равновесия. А у нас опорно двигательная система и при расчетах это нужно учитывать.

А чтоб расчет был более-менне точным, нужно добавить сущую мелочь: Солнце тоже вращается.

Ну а термины: «гравитация», «антигравитация» теперь уже никуда не денешь, они прижились и всем понятны. Поэтому я и назвал антигравитационной силу, действие которой продемонстрировал в видео. По сути это и есть первая модель антигравитационного двигателя. А топлива для таких двигателей у меня — ну просто завались.

Ek = -13.6 эВ или 2.18·10-18 Дж

Откуда взято это? Ведь если я не ошибаюсь, это значение для потенциальной энергии электрона на первом энергетическом уровне

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Как найти скорость электрона

В электронных приборах происходит движение электронов в электрическом поле в вакууме.

Рис. 13-1. Электрон в ускоряющем электрическом поле

Допустим, что электрон, покинувший отрицательный электрод — катод, с достаточно малой начальной скоростью попадает в однородное электрическое поле (рис. 13-1) с напряженностью поля Очевидно, на электрон действует постоянная сила поля (1-1)

направление которой противоположно направлению поля, так как заряд электрона отрицателен.

Под действием этой силы электрон получает ускорение, пропорциональное величине силы и обратно пропорциональное массе тела,

где — заряд электрона, равный ; — масса электрона, равная кг.

Отношение заряда электрона к его массе

В данном случае для электрона электрическое поле будет ускоряющим, так как направление начальной скорости совпадает с направлением силы

Двигаясь равноускоренно, электрон, пройдя путь d, достигнет положительного электрода (анода) со скоростью v и будет обладать при этом кинетической энергией

Эту энергию электрон приобрел на пути d в результате работы, совершенной силами поля.

Так как эта работа

то, следовательно, энергия электрона

т. е. работе сил поля на пути электрона с разностью потенциалов

Приняв заряд электрона за единицу при разности потенциалов U = 1 В, поручим единицу энергии электрона 1 электронвольт (эВ).

Так как заряд электрона равен Кл, то

Из (13-5) определим скорость электрона в произвольной точке ускоряющего поля

Следовательно, скорость электрона в ускоряющем поле зависит от разности потенциалов между конечной и начальной точками пути электрона. Так. например, если электрон покинул катод лампы с малой скоростью , то при напряжении между катодом и анодом около 100 В он достигнет анода со скоростью

Определим время пролета электрона от катода до аиода, если d — расстояние между ними.

Средняя скорость равноускоренного движения а время Если в рассматриваемом примере , то время пролета

Рассмотрим движение электрона в тормозящем поле. Допустим, что электрон вылетел с начальной скоростью с поверхности анода (рис. 13-2) и движется в направлении к катоду. Сила поля F, действующая на электрон, направлена противоположно полю, и, следовательно, противоположна начальной скорости электрона, который тормозится силой поля и движется равномерно замедленно.

Рис. 13-2. Электрон в тормозящем электрическом поле.

Рис. 13-3. Электрон в поперечном электрическом поле.

Естественно, поле в этом случае называют тормозящим.

Кинетическая энергия, которой обладал электрон в начальный момент, при движении в тормозящем поле уменьшается, так как затрачивается на преодоление силы .

Если начальная энергия электрона больше той, которую надо затратить на движение электрона между электродами, т. е. то электрон, пройдя расстояние d между электродами, достигнет катода. Если же начальная энергия электрона меньше той, которую надо затратить для достижения катода, т. е. если то электрон, не достигнув катода, израсходует всю свою энергию и на момент остановится. Затем он под действием силы поля начнет равноускоренно двигаться в обратном направлении. Теперь электрон движется в ускоряющем поле, которое возвращает ему энергию, затраченную им до момента остановки.

Рассмотрим движение электрона в электрическом поле в направлении, перпендикулярном направлению поля. Допустим, что электрон, двигаясь в направлении, перпендикулярном электрическому полю, попадет в него со скоростью (рис. 13-3). Естественно, сила поля F, действующая на электрон, направлена как всегда в сторону, противоположную направлению поля. Таким образом, электрон одновременно движется в двух взаимно перпендикулярных направлениях: по инерции с постоянной скоростью в направлении, перпендикулярном нолю, и под действием силы поля равноускоренно в направлении, противоположном полю. В результате электрон перемещается по параболе (рис. 13-3). Если электрон выйдет за пределы поля, то дальше он будет двигаться по инерции равномерно и прямолинейно.

ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ

Во всех электронных и ионных приборах электронные потоки в вакууме или газе, находящемся под тем или иным давлением, подвергаются воздействию электрического поля. Взаимодействие движущихся электронов с электрическим .полем является основным процессом в электронных и ионных приборах. Рассмотрим движение электрона в электрическом поле.

На рис.1 а, изображено электрическое поле в вакууме между двумя плоскими электродами. Они могут представлять собой катод и анод диода или любые два соседних электрода многоэлектродного прибора. Представим себе, что из электрода, имеющего более низкий потенциал, например из жатода, вылетает электрон с некоторой начальной скоростью Vo. Поле действует на электрон с силой F и ускоряет его движение к электроду, имеющему более высокий положительный потенциал, например к аноду. Иначе говоря, электрон притягивается к электроду с более высоким положительным потенциалом. Поэтому поле в данном случае называют ускоряющим. Двигаясь ускоренно, электрон приобретает наибольшую скорость в конце своего пути, т. е. при ударе об электрод, к которому он летит. В момент удара кинетическая энергия электрона также будет наибольшей. Таким образом, при движении электрона в ускоряющем поле происходит увеличение кинетической энергии электрона за счет того, что поле совершает работу по перемещению электрона. Электрон всегда отнимает энергию от ускоряющего поля.

Скорость, приобретаемая электроном при движении в ускоряющем поле, зависит исключительно от пройденной разности потенциалов U и определяется формулой

Удобно скорости электронов выражать условно в вольтах. Например, скорость электрона 10 в, означает такую скорость, которую электрон приобретает в результате движения в ускоряющем поле с разностью потенциалов 10 в. Из приведенной формулы легко найти, что при U — 100 в скорость V

6 000 км/сек. При таких больших скоростях время пролета электрона в пространстве между электродами получается весьма малым, порядка 10 в минус 8 — 10 в минус 10 сек.

Рассмотрим теперь движение электрона, у которого начальная скорость Vo направлена против силы F, действующей на электрон со стороны поля (рис.1 б). В этом случае электрон вылетает с некоторой начальной скоростью из электрода с более высоким положительным потенциалом. Та,к как сила F направлена навстречу скорости Vo, то получается торможение электрона и поле называют тормозящим. Следовательно, одно и то же поле для одних электронов является ускоряющим, а для других— тормозящим, в зависимости от направления начальной скорости электрона.

Кинетическая энергия электронов, движущихся в тормозящем поле, уменьшается, так как работа совершается не силами поля, а самим электроном, который .преодолевает сопротивление сил поля. Энергия, теряемая электроном, переходит к полю. Таким образом, в тормозящем поле электрон всегда отдает энергию полю.

Если начальную скорость электрона выражать в вольтах (Uo), то уменьшение скорости равно той разности потенциалов U, которую проходит электрон в тормозящем поле. Когда начальная скорость электрона больше, чем разность потенциалов между электродами (Uo> U), то электрон пройдет все расстояние между электродами и попадет на электрод с более низким потенциалом. Если же Uo < U, то, пройдя разность потенциалов, равную Uq, электрон полностью потеряет свою энергию, скорость его станет равна нулю, он на-момент остановится и начнет ускоренно двигаться обратно (рис.1 б).

Если электрон влетает с некоторой начальной скоростью Vo под прямым углом к направлению силовых линий поля (рис.1 в), то поле действует на электрон с силой F, направленной в сторону более высокого положительного потенциала. Поэтому электрон совершает одновременно два взаимно-перпендикулярных движения: равномерное движение по инерции со скоростью vQ и равномерно-ускоренное движение в ваправлении действия силы F. Как известно из механики, результирующее движение электрона должно происходить по параболе, причем электрон отклоняется в сторону более положительного электрода. Когда электрон выйдет за пределы поля (рис.1 в), то дальше он будет двигаться ,по инерции прямолинейно равномерно.

Из рассмотренных законов движения электронов видно, что электрическое поле всегда воздействует на кинетическую энергию и скорость электрона, изменяя, их в ту или другую сторону. Таким образом, между электроном и электрическим полем всегда имеется энергетическое взаимодействие, т. е. обмен энергией. Кроме того, если начальная скорость электрона направлена не вдоль силовых линий, а под некоторым углом к ним, то электрическое поле искривляет траекторию электрона, превращая ее из прямой линии в параболу.

Рассмотрим теперь движение электрона в магнитном поле.

Движущийся электрон представляет собой элементарный электрический ток и испытывает со стороны магнитного поля такое же действие, как и проводник с током. Из электротехники известно, что на прямолинейный проводник с током, находящийся в магнитном поле, действует механическая сила под прямым углом к магнитным силовым линиям и к проводнику. Ее направление изменяется на обратное, если изменить направление тока или направление магнитного поля. Эта сила пропорциональна напряженности поля, величине тока и длине проводника, а также зависит от угла между проводником и направлением поля.

Она будет наибольшей, если проводник расположен перпендикулярно силовым линиям; если же проводник расположен вдоль линий поля, то сила равна нулю.

Если электрон в магнитном поле неподвижен или движется вдоль силовых линий, то на него магнитное поле вообще не действует. На рис.2 показано, что происходит с электроном, который влетает в равномерное магнитное поле, созданное между полюсами магнита, с начальной скоростью Vo перпендикулярно к направлению поля. При отсутствии поля электрон двигался бы по инерции прямолинейно .и равномерно (штриховая линия); при наличии поля на него будет действовать сила F, направленная под прямым углом к магнитному полю и к скорости v0. Под действием этой силы электрон искривляет свей путь и двигается по дуге окружности. Его линейная скорость Vo и энергия при этом остаются неизменными, так как сила F все время действует перпендикулярно к скорости Vo. Таким образом, магнитное поле в отличие от электрического поля не изменяет энергию электрона, а лишь закручивает его.

Условие задачи:

По теории Бора электрон в атоме водорода вращается вокруг ядра по круговой орбите радиусом 0,53·10-10 м. Определить скорость движения электрона по орбите.

Задача №6.1.7 из «Сборника задач для подготовки к вступительным экзаменам по физике УГНТУ»

Дано:

(r=0,53 cdot 10^{-10}) м, (upsilon-?)

Решение задачи:

Атом водорода содержит один электрон, вращающийся вокруг ядра. Ядро водорода состоит из одного протона (то есть нейтронов вообще нет). Заряд протона равен по абсолютному значению заряду электрона (то есть элементарному заряду (e)). Тогда по закону Кулона силу взаимодействия между ядро атома водорода и электроном можно найти по формуле:

[{F_{эл}} = frac{{k{e^2}}}{{{r^2}}};;;;(1)]

В этой формуле (k) – коэффициент пропорциональности, равный 9·109 Н·м2/Кл2, (e) – элементарный заряд, равный 1,6·10-19 Кл.

Эта сила сообщает электрону центростремительное ускорение (a_ц), запишем второй закон Ньютона:

[{F_{эл}} = m{a_ц};;;;(2)]

Здесь (m) – масса электрона, она равна 9,1·10-31 кг.

Центростремительное ускорение (a_ц) можно выразить через линейную скорость электрона на орбите (upsilon) и радиус этой орбиты (r):

[{a_ц} = frac{{{upsilon ^2}}}{r};;;;(3)]

Подставим выражения (1) и (3) в равенство (2), тогда:

[frac{{k{e^2}}}{{{r^2}}} = frac{{m{upsilon ^2}}}{r}]

[frac{{k{e^2}}}{r} = m{upsilon ^2}]

Откуда искомая скорость электрона (upsilon) равна:

[upsilon = esqrt {frac{k}{{mr}}} ]

Произведём расчёт численного ответа:

[upsilon = 1,6 cdot {10^{ – 19}} cdot sqrt {frac{{9 cdot {{10}^9}}}{{9,1 cdot {{10}^{ – 31}} cdot 0,53 cdot {{10}^{ – 10}}}}} = 2185660;м/с approx 2186;км/с]

Ответ: 2186 км/с.

Если Вы не поняли решение и у Вас есть какой-то вопрос или Вы нашли ошибку, то смело оставляйте ниже комментарий.

Смотрите также задачи:

6.1.6 Два заряженных шара одинакового радиуса, массой 0,3 кг каждый, расположены

6.1.8 В атоме водорода электрон движется вокруг протона с угловой скоростью

6.1.9 Два одинаковых шара, массы которых 600 г и радиусы – 20 см, имеют

Скорость Электрона в Атоме Водорода

От: Ivan Gorelik

Тема: Velocity of an electron in the hydrogen atom?

Дата: 1 апреля 2001 г. 2:04

Приветствую!!!

Помогите разобраться с задачей как можно более точно.

О скорости в микромире вообще-то не говорят, но все же иногда проскакивает, что

скорость электрона в атоме водорода равна 1/137.???

Уточню задачу.

Атом водорода покоится в центре лаборатории.

Чему равна скорость электрона относительно лаборатории?

Чему равна скорость электрона относительно протона?

Спасибо, если кто решится ответить. За этим кроется удивительная штучка, но об

этом в процессе дискуссии.

————————

От: Ivan Gorelik

Тема: Re: Velocity of an electron in the hydrogen atom?

Дата: 2 апреля 2001 г. 12:19

IM wrote:

> Ivan Gorelik wrоte to All:

> IG> Атом водорода покоится в центре лаборатории.

> IG> Чему равна скорость электрона относительно

> IG> лаборатории?

> IG> Чему равна скорость электрона относительно

> IG> протона?

> Надо бы еще уточнить, наверно, что речь о самом нижнем уровне,

> иначе скоростей этих будет немеpяно.

> С точки зрения КМ вопрос о скорости в общем-то не имеет смысла.

> Электронная оболочка нулевого уровня имеет сферическую симметрию.

> С этой точки зрения электрон тоже покоится, только размазан по

> пpостpанству вокруг протона.

> Если же считать, что он таки движется по некоему гипотетическому

> кpугу, то надо брать орбиту, в которой укладывается одна волна

> (или N волн) и считать круговое движение в кулоновском поле.

> Выводится из E=mv2=q2/r

> Получится v=sqrt(q2/mr); q-m естественно, заpяд-масса

> электрона, r радиус орбиты (масса протона не учтена).

> P.S. С «некоторой» точки зрения электрон таки движется в

> атоме водорода, но совершает колебательные движения вдоль

> оси времени, отчего в пpостpанстве движение выглядит как

> сфеpически-симметpичное, но там не считал…

Все это так. Размазанности. Интерпретации. Детерминизм.

Бом: Никаких вероятностей. Все точно определено.

Я: Все точно определено в пространстве-времени.

Иван Мак: ХВОСТЫ частиц в будущее и прошлое.

Я: не просто хвосты, я червяки, пересекающие плоскость t

несколько раз. Кому интересно смените сабж и продолжим.

А сейчас меня крайне интересует задачка со скоростью электрона в атоме водорода.

Мне кажется, что её решение приводит к спектру масс главных элементарных частиц.

Но эти всякие лагранжианы для меня, — сумерки. Поэтому, я прошу Вас указать мне

на ошибки в рассуждениях.

Начнем с элементарной задачки:

Два массивных шара связаны канатом. Массы шаров m = 1 кг и

M = 3 кг. Шары вращаются вокруг общего центра масс. Центр

масс покоится в центре лаборатории. Для простоты предположим,

что в лаборатории невесомость и шары никуда не падают.

Скорость большего шара относительно лаборатории V = 1 м/с.

Чему равна скорость меньшего шара относительно лаборатории?

Чему равна скорость меньшего шара относительно большего шара?

Решение.

Очевидно, что M/m = v/V = r/R,

где большие буквы относятся к более массивному шару. Следовательно, абсолютная скорость

меньшего шара v = V * M/m = 3 м/с.

При вращательном движении малый шар движется в одну сторону, большой шар движется

в противоположную сторону.

Следовательно относительная скорость шаров: w = v+V = 4 м/с.

Задача 2.

Все то же самое. Только масса большего шара М = 1836.1526675*m.

Решение:

Если абсолютная скорость большого шара 1м/с,

то абсолютная скорость малого шара v = 1836.1526675 м/с.

Относительная скорость w = 1837.1526675 м/с.

Задача 3.

М = 1836.1526675*m.

с = 1.

Относительная скорость равна w = 1/137.03599976

Чему равна скорость малого шара относительно наблюдателя в лаборатории? Релятивизмом

пренебречь.

Решение:

Сравнивая эту задачу с верхней задачей получаем:

w = V+v = v * m/M + v = v(1+m/M)

v = w/(1+m/M)

v = 1 / 137.11063190

Вывод: Наблюдатель покоится в лаборатории. Следовательно относительно наблюдателя

электрон движется не со скоростью w = 1/137.03599976, а со скоростью v = 1/137.11063190

Задача 4.

То же с учетом релятивизма для электрона, как более быстро движущегося.

Решение:

При движении по окружности F и v взаимно перпендикулярны.

Следовательно F = m*g*a, где:

g = 1/sqr(1-v2/c2) = 1/sqr(1-v2)

, a = v2/r.

M*A = m*g*a

M*V2/R = m*v2 / r / sqr(1-v2)

но R/r = V/v.

R = r*V/v

M*V2/(r*V/v)= m*v2 / r / sqr(1-v2)

M*V = m*v / sqr(1-v2)

V = (m/M) * v / sqr(1-v2)

Сумма скоростей: v=(v_1+ v_2)/(1+ v_1v_2/c2),

в нашем случае:

w = (v+V)/(1+vV)

w = (v+(m/M) * v / sqr(1-v2)) / (1+v(m/M) * v / sqr(1-v2))

w = v(sqr(1-v2) + m/M) / (sqr(1-v2) + v2 m/M)

Бог его знает как решить это уравнение относительно v, но если есть под рукой

есть компьютер, и если

w = 1/137.03599976, то

v = 1/137.11062991

Как быть дальше? Что более реально? Можно ли считать постоянную тонкой структуры

относительной скоростью электрона и протона в атоме водорода? Или она не равна w.

(Точнее, тогда мы должны куда-то сместить w. Уменьшить? Увеличить?)

Давайте найдем v, w, a и сверим результаты. А потом,

если я не ошибаюсь, автоматически получим теоретические значения массы протона

и нейтрона!

——————

От: Ivan Gorelik

Тема: Re: Velocity of an electron in the hydrogen atom?

Дата: 2 апреля 2001 г. 13:21

Приветствую!

KS wrote:

> IG> О скорости в микромире вообще-то не говорят,

> IG> но все же иногда проскакивает, что скорость

> IG> электрона в атоме водорода равна 1/137.???

> К скорости электрона это число не имеет никакого отношения.

Совершено верно! Если не считать, что скорость электрона на первой орбите действительно

равна 1/137.xxx

> Эта величина электромагнитной постоянной

> a= frac{2*pi*e2}{h*c}, где е — заpяд

> электрона.

И это верно. Действительно, постоянная тонкой структуры

a = 1/137.03599976

А меня интересует вопрос, чему равна скорость электрона относительно лаборатории

и наблюдателя, находящегося в лаборатории

v = 1/137.xxxxxxx

и другой вопрос, — а чему равна скорость электрона относительно протона

w = 1/137.yyyyyy

…скип…

> Если я правильно Вас понял, то согласно модели Боpа, для n-ой орбиты

> v_{e,n}= frac{2*pi*e2}{n*h}, где h — постоянная Планка.

> Подробнее, напpимеp, в «Основе строения материи», Теодоp Эpдеи-Гpуз, Москва,

> «Мир», 1976 год, стр. 52…

А это какая скорость, абсолютная или относительная?

————————

От: Ivan Gorelik

Тема: Re: Velocity of an electron. 1

Дата: 4 апреля 2001 г. 11:14

Привет!

IM wrote:

>Ivan Gorelik wrote:

…

> [здесь были расчеты]

> Ii> w = 1/137.03599976, то

> Ii> v = 1/137.11062991

> Ii> …

> Ii> Как быть дальше? Что более реально?

> Ii> Можно ли считать постоянную тонкой структуры

> Ii> относительной скоростью электрона и протона

> Ii> в атоме водорода?

> Вот это утверждение несколько непонятно откуда.

И мне непонятно. Ясно только то, что если для электрона в атоме существует абсолютная

скорость движения v, то существует и относительная скорость электрона и протона

w. Эти скорости не равны между собой, но они обе рядом со значением постоянной тонкой

структуры.

> Постоянная тонкой стpуктуpы по факту pавна отношению

> длины волны электpона к его классическому pадиусу.

И не только. В СИ:

a = c*e2*m0

/ (2h)

a = sqr(2*h*Ryd / (m*c))

a = 4pi*Ryd*a

a = sqr(r0 / a), где

e — заряд, m0 — магнитная постоянная, h —

постоянная планка, Ryd — постоянная Ридберга, m — масса электрона, a — Бора радиус,

r0 — классический радиус.

> К скорости в атоме водорода вроде и не имеет отношения,

> хотя и появляется там.

> Из III тома Ландау-Лифшица для энергии электрона в атоме водорода:

> E=mе4/(2*hbar2(1+m/M))*1/n2; n=1,2,3…уpовни

> Без релятивистских поправок.

> Нижний уровень энергии ~13.5эВ (?) примерно равен

a2*mc2/2.

> И «скорость» электрона оказывается приближенно равна

a*c.

> Т.е. нельзя говорить, что она равна постоянной тонкой стpуктуpы.

«Она» или они. Абсолютная скорость v,

или относительная w? или обе: v =/= w =/= a ?

> Ii> Или она не равна w. (Точнее, тогда мы должны

> Ii> куда-то сместить w. Уменьшить? Увеличить?)

> Ii> Давайте найдем v, w, a и сверим результаты.

> Ii> А потом, если я не ошибаюсь, автоматически получим

> Ii> _теоретические_ значения массы протона и нейтрона!

Для того, чтобы понять как возникают здесь массы нужно иметь в виду несколько

пунктов А,B,C.

A. Электрослабые взаимодействия в некоторой степени симметричны. Атом водорода

удерживается электромагнитными взаимодействиями. Нейтрон удерживается слабыми взаимодействиями.

Атом водорода распадается на протон и электрон при поглощении фотона (или, образно

говоря, при испускании антифотона. Нейтрон распадается на протон и электрон при

поглощении нейтрино, или, нейтрон распадается на протон, электрон, антинейтрино.

Вывод из А. Существует симметрия между:

атом водорода / нейтрон;

фотон / нейтрино;

эл-магн взаимодействия / слабые взаимодействия.

B. При движении электрона по окружности вокруг ядра существует борьба двух сил:

электромагнитные взаимодействия стремятся свернуть электрон с прямого пути и направить

его к ядру. Инертность (или согласно принципу эквивалентности, — гравитация, связь

со всей остальной массой Вселенной) стремится сохранить прямую при движении электрона

по орбите. В результате получается окружность. Hо в мире нет никаких протонов, электронов

и т.п. Есть лишь дефектные элементы пространства, которые, в зависимости от ориетнации

наблюдаются как протон, электрон и т.п.

Вывод из B. Существует некоторая элементарная, чисто геометрическая формула,

описывающая скорость дефекта одного типа по окружности вокруг дефекта другого

типа. При этом, скорость выражается в долях скорости пространственно-временной

синхронизации, то есть, в долях скорости света.

C. Существует симметрия «внутрь-наружу», относительно некоторой частоты, длины

волны, периода колебаний.

На своей страничке Постоянная Тонкой Структуры,

я попытался собрать небольшую коллекцию чисто математических формул, из которых

получаются числа близкие к a. Там есть одна прелюбопытная

формула a = f/4* (1-ln(f))2, где f — размерность

пространства. Поскольку по моему предположению v =/= w =/= a,

я сразу же попытаюсь уточнить эту формулу: v = 3/4(1-ln(3))2

Пускай чисто математическое выражение v/c = 3 / 4 * (1 — ln(3))2 будет

скоростью электрона в атоме водорода,

v/c = 7.29328760727196E-03

c/v = 1/(3 / 4 * (1 — ln(3))2) = 137.112377003058

g = 1/sqr(1-v2/c2) = 1.00002659708313

Электрон и протон вращаются вокруг общего центра инерции: электрон на расстоянии

r от центра; протон на расстоянии R от центра. Расстояние между протоном и электроном

R+r.

Сила между протоном и электроном: F = 1/(4pi*e0)

* q2 / (R+r)2;

С другой стороны, сила, приложенная к электрону равна:

F = m*g*a = m*g*(v2/r)

Тогда: m*g*(v2/r) = 1/(4pi*e0)

* q2 / (R+r)2;

r/R = M/m; R = r*m/M,

Тогда: m*g*(v2/r) = 1/(4pi*e0)

* q2 / (r*m/M+r)2;

m*g*(v2/r) = 1/(4pi*e0)

* q2 / r2 / (m/M+1)2;

m*g*v2 = 1/(4pi*e0)

* q2 / r / (m/M+1)2;

Радиус Бора: r = a/(4pi*Ryd)

Ryd = m*c*a2/(2h), r = 2h/(4pi*m*c*a)

g*v2 = 1/(e0)

* q2 / (2h)*c*a / (m/M+1)2;

a = g * v2 / c

/q2 *2h*e0 * (m/M+1)2

a = g * (v/c)2

* c /q2 *2h*e0 * (m/M+1)2

a = 7.29736086E-03

1/a = 137.035843

Отношение полученного значения постоянной тонкой структуры к табличному значению:

1.00000114

Если я иду обратно, то получу:

c/v=137.112457 (скорость через a)

c/v=137.112377 (скорость через формулу

v/c = 3 / 4 * (1 — ln(3))2 )

Заметим, что эта ошибка уже лежит в районе лэмбовского сдвига уровней. А этот

сдвиг уровней учитывает движение ядра. Мы же начали с движения ядра (протона).

Уточнять значение постоянной тонкой структуры бессмысленно. Её экспериментальное

значение — одно из наиболее точных в физике. Хотя точность экспериментального значения

массы протона на несколько знаков ниже. То есть, если и уточнять что—нибудь,

так это массу протона.

Мы вернемся к атому водорода и _нейтрону_ ниже, а пока поразмышляем.

a есть ЭHЕРГЕТИЧЕСКАЯ характеристика атома водорода

и может быть легко определена в экспериментах при сравнении энергии покоя электрона

и энергии ионизации атома водорода.

Я могу записать:

m_hydrogen = m_proton + m_electron — m_ionization.

m_ionisation = m_rydberg

m_rydberg = Ryd * h / c,

где: Ryd = 10973731.568549 1/метр

m_electron = Ryd* h / c * 2 / a 2

m_electron = m_rydberg * 2/a2

a2 = 2*m_rydberg / m_electron

a = sqr(2*m_rydberg / m_electron)

Я полагаю, что точное значение a получают из последнего

отношения масс или из аналогичного выражения для энергий.

Если мы свяжем всю энергию ионизации с движением электрона в атоме водорода,

тогда его скорость будет определяться через: v/c = a,

при этом скорость протона будет равна нулю. Но мы уже знаем что это не так. Электрон

и протон вращаются вокруг общего центра масс И как мы видим абсолютная скорость

электрона гораздо точнее описывается формулой: v/c = 3 / 4 * (1 — ln(3))2

Обозначим последнюю величину beta = v/c.

Beta есть СКОРОСТHАЯ характеристика электрона в атоме водорода и может быть легко

вычислена по формуле v/c = 3 / 4 * (1 — ln(3))2 Сравни это предложение

с: «a есть ЭHЕРГЕТИЧЕСКАЯ характеристика атома водорода

и может быть легко определена в экспериментах при сравнении энергии покоя электрона

и энергии ионизации атома водорода.»

Единственное, что от нас требуется, так это доказать или объяснить формулу. Beta

= 3 / 4 * (1 — ln(3))2

Что более правильно:

v/c = f / 4 * (1 — Ln(f))2 или

v/c = 3 / 4 * (1 — Ln(f))2 или

v/c = f / 4 * (1 — Ln(3))2 или

v/c = 3 / 4 * (1 — Ln(3))2 ?

Действительно ли f размерность нашего пространства?

Как f связана с кривизной пространства-времени?

Итак, предположим, что формула Beta = 3 / 4 * (1 — ln(3))2 где Beta

= v/c верна и описывает скорость электрона в атоме водорода. Предположим, что атом

водорода симметричен нейтрону при замене понятий «внутрь — наружу». Значит, если

для атома водорода существуют оболочки электрона наружу от некоторой запретной зоны,

и эти оболочки описываются электромагнитными взаимодействиями, то для нейтрона существуют

оболочки электрона внутрь от некоторой запретной зоны, и эти оболочки описываются

слабыми взаимодействиями, что в принципе одно и то-же, электро-слабое взаимодействие.

Итак, идем «внутрь». Если мы уменьшаем радиус орбиты, то скорость движения электрона

по орбите должна расти приближенно пропорционально sqr(1/r). Это следует

из приравнивания правых частей двух формул:

F = 1/(4pi*e0) * q2 / r2;

F =m*a = m*(v2/r)

При замене понятий «внутрь-наружу» мы должны преобразовать формулу v/c = 3 /

4 * (1 — ln(3))2

к виду sqr (4/3 * v/c) = (1-ln(3)), а затем от атома водорода к нейтрону так: sqr

(4/3 * v/c) = ln(3).

Идем обратно к скорости электрона, но уже в нейтроне: v/c = 3/4(ln(3))2

v/c = 0.905211720609437

g_(электрона в нейтроне) = 1/sqr(1-v2/c2)

g = 2.35315783413796

Масса нейтрона будет определяться через сумму энергий, деленных на c2

mn = e_proton/c2 + e_electron/c2 +/- e_связи/c2

mn = m_proton + m_electron*g +/- ???

mn = 1,674765E-27 +/- ???

Табличное значение массы нейтрона:

Mn=1.67492716E-27

Точности увы нет. Hо я пока не знаю третье слагаемое/вычитаемое.

То есть, я пока не знаю чему равна нейтронная постоянная Ридберга, чтобы записать

нечто подобное, как это можно записать для атома водорода:

m_hydrogen = m_proton + m_electron — m_ionization.

m_ionisation = m_rydberg

m_rydberg = Ryd * h / c,

где: Ryd = 10973731.568549 1/метр

Вероятно нужен спектр нейтрино?

Вывод из предположений следующий. Избыточная масса нейтрона есть следствие релятивистских

скоростей электрона в нейтроне. Эти скорости значительно выше, чем скорость электрона

в атоме водорода. Оболочки «внутрь» для нейтрона симметричны оболочкам «наружу»

для атома водорода. А из-за стремителино растущей массы электрона при переходе на

внутренние оболочки различие между возбужденными состояниями настолько значительны,

что нейтрон «теряется», а экпериментаторы регистрируют частицы с разной массой и

называют их «буква»-он.

Все это могло бы быть правильно решено с учетом спина и т.п.

Весь этот материал очень сырой. Я не могу изложить здесь все аргументы «за» в

пользу данного рассмотрения. Просто укажу, что они у меня есть. Замечу, что представления

пространства с комплексными длинами Ивана Макарченко очень близки и нужны при изучении

этого вопроса.

Преобразования «внутрь-наружу» я пока лишь обдумываю. В правильности избранного

направления уверен на 80-90%.

О формуле Beta = 3 / 4 * (1 — ln(3))2 читай страницу

http://www.fh-niederrhein.de/~physik07/knobelecke/k_edurch.htm

Авторы: Heike PienkoЯ and Manfred Geilhaupt FH Niederrhein/text from 1984 translated

1998

С Манфредом я давно веду переписку. Кто такой Heike PienkoЯ, я не спрашивал.

Смысл этой формулы для меня пока что очень призрачен. Hо она железно работает

во многих других подходах!

Симметрия внутрь-наружу — весь мой web-сайт. Фантастическое, но наглядное развитие

симметрии внутрь-наружу смотри на моей странице Гравитационное

зеркало. Человек — комплексное существо. Его действительное изображение в точке

А. Его мнимое изображение в точк… Экспериментально обнаружить наше мнимое изображение,

можно лишь с помощью нейтрино.

—————

От: Ivan Gorelik

Тема: Re: Velocity of an electron in the hydrogen atom?

Дата: 7 апреля 2001 г. 6:05

Приветствую!

KS wrote:

IG wrote:

> Приветствую, Ivan!

>

> IG> Совершено верно! Если не считать, что скорость

> IG> электрона на первой орбите действительно равна 1/137.xxx

> Скорость электрона на «первой орбите» равна 2*pi*e2/h и никак

> не может быть равна a…

Константин, не вводите молодежь в заблуждение. Скорость электрона в атоме водорода

в основном состоянии действительно равна приближенно 1/137 долей скорости света.

Меня интересовал вопрос, какая это скорость: относительно наблюдателя в лаборатории,

или относительно протона. В общей физике «по умолчанию» принята система СИ. Если

Вы используете другую систему, то указывайте какую. По Вашей формуле я вижу, что

это система, где e0 = 1 и с=1. Кроме того,

в Вашей формуле нужно либо убрать 2pi, либо писать заменить h на hbar. Поскольку

hbar = h/(2pi). И все равно в формуле останется ошибка

в коэффициент 2. Исправьте опечатку в цитированной Вами книге.

В системе СИ a можно вычислить по одной из формул:

a = e2 / (2*e0*h*c)

a = c*e2*m0

/ (2h)

a = sqr(2*h*Ryd / (m*c))

a = 4pi*Ryd*a

a = sqr(r0 / a)

и т.д., где

e — заряд, e0 — электрическая постоянная,

m0 — магнитная постоянная, h — постоянная

планка, Ryd — постоянная Ридберга, m — масса электрона, a — Бора радиус, r0

— классический радиус электрона.

———————

От: Ivan Gorelik

Тема: Re: Velocity of an electron 3. Что если пофантазировать?

Дата: 7 апреля 2001 г. 14:27

Приветствую! Внимание, студент! Лучше не читай!

IM wrote:

> Ivan Gorelik wrоte to All:

> Ii> mn = 1,674765E-27 +/- ???

> Ii> Табличное значение массы нейтрона:

> Ii> Mn=1.67492716E-27

> Ii> Точности увы нет. Hо я пока не знаю третье слагаемое/

> Ii> вычитаемое.

> Масса нейтрино оценивается как менее 46эВ (справочник 91г,

> как сейчас не знаю). Порядка 5*10-8 от массы нейтрона/протона.

> Остальное, видимо, за счет движения с околосветовой

> (со световой, если mnu=0) скоростью.

А интересно, чему равны кинетические энергии протона и электрона, разлетающихся

при распаде нейтрона, в сравнении с энергией нейтрино?

> Ii> Вероятно нужен спектр нейтрино?

> Hужен и даже очень.

> Ii> Вывод из предположений следующий. Избыточная масса

> Ii> нейтрона есть следствие релятивистских скоростей

> Ii> электрона в нейтроне. Эти скорости значительно выше, чем

> Ii> скорость электрона в атоме водорода. Оболочки

> Ii> «внутрь» для нейтрона симметричны оболочкам

> Ii> «наружу» для атома водорода.

> Ii> А из-за стремительно растущей массы электрона при

> Ii> переходе на внутренние оболочки различие между

> Ii> возбужденными состояниями настолько значительны,

> Ii> что нейтрон «теряется», а экспериментаторы регистрируют

> Ii> частицы с разной массой и называют их «буква»-он.

> Надо добавить еще и что ядра атомов, имеющие нейтроны

> можно считать ядрами с более высоким Z и внутренними

> электронными оболочками. Это предположение подтверждается

> еще и тем, что нейтроны/протоны в ядре неразличимы. По сути

> получается просто ядро из протонов, внутри которых содержатся

> электронные оболочки. Эти оболочки и удерживают протоны

> от разлета. Ядерные спектры (возбужденных состояний),

> если мне не изменяет память, похожи на спектры

> атомов.

Увы, полной симметрии здесь нет! А что если пофантазировать? Обычно водород существует

в молекулярном состоянии, и состоит из двух протонов и двух «внешних» электронов.

Тогда аналог молекулярному водороду есть динейтрон: два протона и два «внутренних»

электрона. А что если динейтрон гораздо усточивее, чем нейтрон? Будучи электронейтральным,

он не взаимодействует с обычными веществами, и, следовательно, не поддается регистрации

приборами. Он был бы хорошим кандидатом на роль темной материи, — скрытого вещества.

У него должна быть хорошая проникающая способность. Под действием сил гравитации

он бы проваливался сквозь поверхность Земли. То есть, в атмосфере, его должно быть

мизерное количество. Далее, атом гелия — 4 симметричен, поскольку содержит два внутренних

электрона, «четыре» протона, два внешних электрона. Атом гелия — 3 содержит один

внутренний электрон, «3» протона, два внешних электрона. Тогда гелий — 3 симметричен

тритию, изотопу водорода, содержащему «три» протона, один внешний электрон и два

внутренних электрона.

Переходы внешних электронов сопровождаются выбросом или поглощением фотона. Внутренние

переходы электронов сопровождаются выбросом и поглощением нейтрино (антинейтрино).

Как бы светила звезда, составленная преимущественно из динейтронов (динейтронная

звезда)? Она должна быть прозрачна для фотонов и непрозрачна для нейтрино. А может

фотоны и антифотоны гасят друг друга и эта звезда невидимая или тусклая? А может

некоторые белые карлики имеют солидную, совершенно прозрачную динейтронную оболочку?

А радиоактивность элементов на Земле, периоды полураспадов различных изотопов на

Земле полностью определяются «температурой и спектром» нейтрино/антинейтрино. Если

Земля летит в пространстве между динейтронными звездами, то приближаясь к ним, то

удаляясь от них, то: меняются периоды полураспада радиоактивных веществ на Земле,

и, следовательно, меняются датировки со всеми вытекающими последствиями.

Вывод:

1. направление и интенсивность химической реакции определяется температурой и спектром

фотонов, переносчиков электромагнитных взаимодействий;

2. направление и интенсивность ядерных реакций определяется температурой и спектром

нейтрино, «переносчиков» слабых взаимодействий. (знаю, знаю, поэтому я и поставил

кавычки!)

Что запрещает существовать динейтрону? Можно ли проследить траекторию нейтрона,

или нейтрон регистрируется лишь по двум точкам: рождение/распад?

—————

От: Ivan Gorelik

Тема: Re: Velocity of an electron in the hydrogen atom?

Дата: 8 апреля 2001 г. 15:50

Приветствую!

KS wrote

IG wrote

> IG> Меня интересовал вопрос, какая это скорость: относительно

> IG> наблюдателя в лаборатории, или относительно протона.

> Я уже написал, что вопpос некоppектен. Вы либо его

> пеpефоpмулиpуйте коppектно, либо еще что-нибудь с ним сделайте…

Если отвечаешь на письмо, перечитай то, что было сказано раньше. Я специадьно

приводил несколько простых задач, для лиц, которые не понимают разницы между абсолютной

скоростью и относительной.

Повтор задачи 1.

п: Два массивных шара связаны канатом. Массы шаров m = 1 кг и

п: M = 3 кг. Шары вращаются вокруг общего центра масс. Центр

п: масс покоится в цетре лаборатории. Для простоты предположим,

п: что в лаборатории невесомость, и шары никуда не падают.

п: Скорость большего шара относительно лаборатории V = 1 м/с.

п: Чему равна скорость меньшего шара относительно лаборатории?

п: Чему равна скорость меньшего шара относительно большего шара?

п: Решение.

п: Очевидно, что

п: M/m = v/V = r/R,

п: где большие буквы относятся к более массивному шару.

п: Следовательно, абсолютная скорость меньшего шара

п: v = V * M/m = 3 м/с.

п: При вращательном движении малый шар движется в одну

п: сторону, большой шар движется в противоположную

п: сторону.

п: Следовательно относительная скорость шаров:

п: w = v+V = 4 м/с.

Далее повторять не буду. Читайте архив.

> Вы пpекpасно понимаете, что «пpибоp, котоpый измеpяет

> скоpость электpона относительно пpотона» и «пpибоp,

> котоpый измеpяет скоpость электpона относительно

> наблюдателя в лабоpатоpии» есть вещи совеpшенно pазные.

Чепуха! Таких приборов нет. Читай задачу 1. Берешь циркуль, рисуешь две концентрические

окружности радиусами, пропорциональными массам, (а если точнее, то пропорционально

m*g) Разбираешься, что есть что: где относительное движение,

а где абсолютное на твоем листе.

> Посему, сделайте пожалуйста что-нибудь с Вашим вопpосом,

> чтобы он стал более «удобоваpимым». Веpоятно тогда будет

> возможен ответ, котоpый и для Вас будет

> более «удобоваpимым».

Hет. Вопрос я снимаю. Интересующимся даю ссылку на источник, где описано движение

электрона без учета движения ядра: стр. 131-147, и с учетом движения ядра: стр.

147-151. «Основы Современной Физики», В.Акоста, К.Кован, Б.Грэм. М. «Просвещение».

1981. Увы, эта ссылка тоже не отвечает на поставленный вопрос.

Итог дискуссии:

a = 1 / 137.03599976

v/c = 1 / 137.????????

w/c = 1 / 137.????????

То есть, мы не знаем какая скорость, абсолютная или относительная, равна 1/

a. А, может, ни та, и ни другая. Поскольку, в физике

существует лишь одно понятие «скорость». В реальном мире существует как минимум

две скорости, «координатная скорость», «собственная скорость».

По моим определениям:

1. Координатная скорость это отношение пройденного пути ко времени t, измеренному

по синхронизированным часам в некоторой системе координат: v=dr/dt;

v=vxi+vyj+vzk.

Эту величину используют физики и называют её кратко: «скорость».

2. Собственная скорость это отношение пройденного пути в заранее размеченной

координатной сетке к собственному времени tau движущегося объекта: b=dr/dt;

b=bxi+byj+bzk.

Заранее размеченная координатная сетка: дорога с километровыми знаками, карта, звездная

карта, галактическая карта и т.д. Эту величину используем все мы, и тоже называем

её скоростью. В физике эта величина соответствует пространственной части четырехмерного

вектора скорости.

Таким образом, для атома водорода мы получаем четыре скорости:

координатная абсолютная v;

координатная относительная w;

собственная абсолютная bv;

собственная относительная bw.

Какая из них равна 1/a?

И наконец, в физике иногда используется аддитивный параметр быстроты

y.

Причем:

y = Arth(v/c)

y = Arsh(b/c)

y = Arch(g)

g = 1/sqr(1-v2/c2) = sqr(1+b2/c2)

А вместе с аддитивным параметром быстроты y существует

аддитивная быстрота r. Причем r

= c * y.

Таким образом, для электрона в атоме водорода мы имеем четыре скорости и два

параметра быстроты:

скорость координатная абсолютная v;

скорость координатная относительная w;

скорость собственная абсолютная bv;

скорость собственная относительная bw;

параметр быстроты абсолютный yv;

параметр быстроты относительный yw.

Все это близко к 1/137.

Hо что из этого равно 1/a?

PS: Деление скорости на координатную и собственную введено мной. При использовании

просьба ссылаться на страничку Некоторые Вопросы СТО.

PS2: Америкосы разделяют понятия velocity и speed.

Velocity соответствует определению для «координатной скорости», приведенному выше,

ВЕКТОР. Speed — модуль от velocity, СКАЛЯР. Чаще применяется к «скорости света».

Короче, «speed» — ненужная путаница…

Текст выше был написан в 2001 году. А в 2007 году группа скоростей: координатная,

собственная, быстрота дополнена еще одной, — квантуемой скоростью. См

srru10.html,

srru11.html.

К оглавлению Космической Генетики

Иван Горелик

купить обогреватель

Как работают атомы

Время на прочтение

5 мин

Количество просмотров 41K

Что удерживает электрон в атоме на орбите атомного ядра?

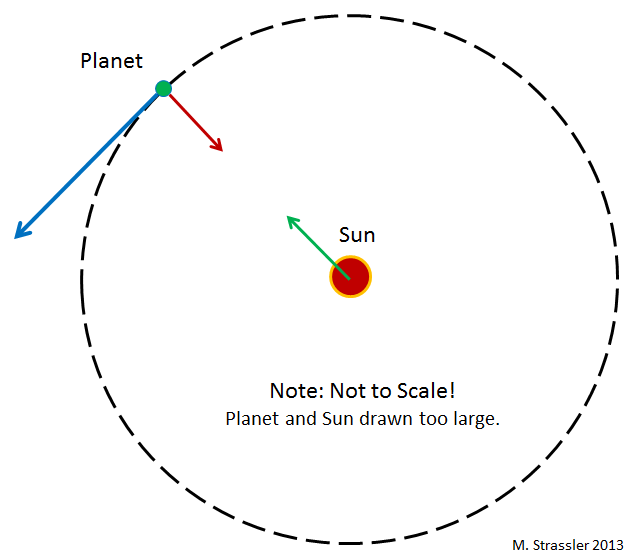

На первый взгляд, особенно если смотреть на мультяшную версию атома, описанную мною ранее со всеми её недостатками, электроны, двигающиеся по орбите вокруг ядра, выглядят так же, как планеты, двигающиеся по орбите вокруг Солнца. И вроде бы принцип этих процессов одинаков. Но есть подвох.

Рис 1

Что удерживает планеты на орбите вокруг Солнца? В Ньютоновской гравитации (Эйнштейновская сложнее, но тут она нам не нужна) любая пара объектов притягивается друг к другу посредством гравитационного взаимодействия, пропорционального произведению их масс. В частности, гравитация Солнца притягивает к нему планеты (с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. То есть, если расстояние уменьшается вдвое, сила увеличивается вчетверо). Планеты тоже притягивают Солнце, но оно настолько тяжёлое, что это почти не влияет на его движение.

Инерция, тенденция объектов к перемещению по прямым линиям в случае отсутствия действия на них других сил, работает против гравитационного притяжения, и в результате планеты двигаются вокруг Солнца. Это видно на рис.1, где изображена круговая орбита. Обычно эти орбиты эллиптические – хотя в случае планет они почти круглые, поскольку так формировалась Солнечная система. Для различных мелких камней (астероидов) и глыб льда (комет), двигающихся по орбитам вокруг Солнца, это уже не так.

Сходным образом все пары электрически заряженных объектов притягиваются или отталкиваются друг от друга, с силой, тоже обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Но, в отличие от гравитации, которая всегда притягивает объекты вместе, электрические силы могут как притягивать, так и отталкивать. Объекты, обладающие одинаковыми, положительными или отрицательными зарядами, отталкиваются. А отрицательно заряженный объект притягивает положительно заряженный объект, и наоборот. Отсюда и романтическая фраза «противоположности притягиваются».

Поэтому положительно заряженное атомное ядро в центре атома притягивает легковесные электроны, двигающиеся на задворках атома, к себе, примерно как Солнце притягивает планеты. Электроны тоже притягивают ядро, но масса ядер настолько больше, что их притяжение почти не влияет на ядро. Электроны также отталкиваются друг от друга, что является одной из причин, по которым они не любят проводить время близко друг к другу. Можно было бы считать, что электроны в атоме перемещаются по орбитам вокруг ядра примерно так же, как планеты перемещаются вокруг Солнца. И на первый взгляд, именно так они и поступают, особенно в мультяшном атоме.

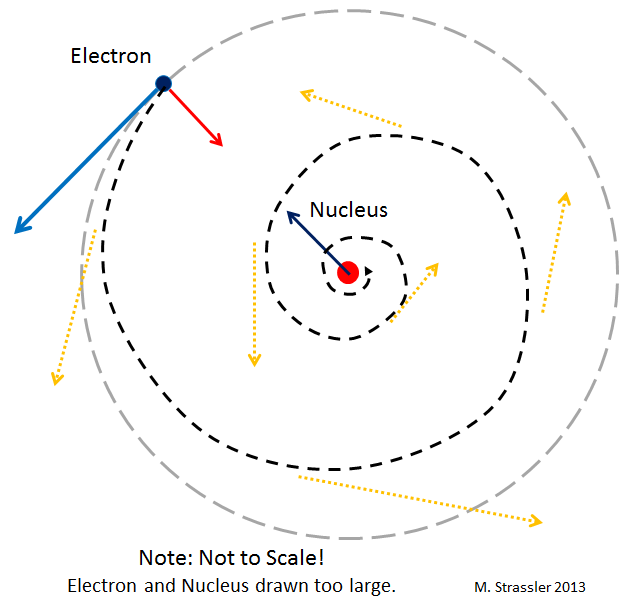

Но вот, в чём подвох: на самом деле, это двойной подвох, и каждый из двух подвохов оказывает эффект, противоположный другому, в результате чего они взаимно уничтожаются!

Двойной подвох: как атомы отличаются от планетных систем

Рис 2

Первый подвох: в отличие от планет, электроны, двигающиеся по орбитам вокруг ядра, должны излучать свет (точнее, электромагнитные волны, одним из примеров которых служит свет). А это излучение должно заставлять электроны замедляться и по спирали падать на ядро. В принципе, в теории Эйнштейна существует схожий эффект – планеты могут испускать гравитационные волны. Но он чрезвычайно мал. В отличие от случая с электронами. Получается, что электроны в атоме должны очень быстро, за малую долю секунды, по спирали упасть на ядро!

И они бы так и сделали, если бы не квантовая механика. Потенциальная катастрофа изображена на рис. 2.

Второй подвох: но наш мир работает согласно принципам квантовой механики! А у неё есть свой удивительный и контринтуитивный принцип неопределённости. Этот принцип, описывающий тот факт, что электроны – это такие же волны, как и частицы, заслуживает своей собственной статьи. Но вот, что нам нужно знать о нём для сегодняшней статьи. Общее следствие этого принципа состоит в том, что невозможно знать все характеристики объекта одновременно. Существуют наборы характеристик, для которых измерение одной из них делает другие неопределёнными. Один из случаев – это местоположение и скорость таких частиц, как электроны. Если вы точно знаете, где находится электрон, вы не знаете, куда он направляется, и наоборот. Можно достичь компромисса и с некоторой точностью знать, где он, и с некоторой точностью знать, куда он направляется. В атоме так всё и получается.

Допустим, электрон по спирали падает на ядро, как на рис. 2. В процессе его падения нам всё точнее и точнее будет известно его местоположение. Тогда принцип неопределённости говорит нам, что его скорость будет становиться всё более и более неопределённой. Но если электрон остановится на ядре, его скорость не будет неопределённой! Поэтому он не может остановиться. Если он вдруг попробует упасть вниз по спирали, ему придётся всё быстрее и быстрее передвигаться случайным образом. И это увеличение скорости уведёт электрон в сторону от ядра!

Так что тенденция падения по спирали будет нейтрализована тенденцией к более быстрому движению согласно принципу неопределённости. Баланс находится, когда электрон располагается на предпочтительном расстоянии от ядра, и это расстояние определяет размер атомов!

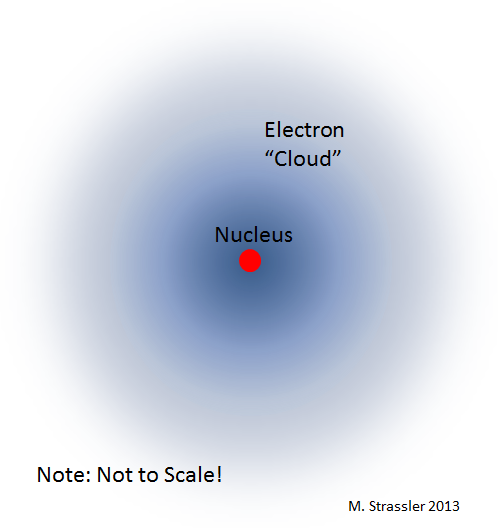

Рис 3

Если электрон изначально находится далеко от ядра, он будет двигаться к нему по спирали, как показано на рис. 2, и излучать электромагнитные волны. Но в результате его расстояние от ядра станет достаточно малым для того, чтобы принцип неопределённости запретил дальнейшее сближение. На этом этапе, когда найден баланс между излучением и неопределённостью, электрон организует стабильную «орбиту» вокруг ядра (точнее, орбиталь – этот термин выбран, чтобы подчеркнуть, что в отличие от планет, у электрона из-за квантовой механики нет таких орбит, какие есть у планет). Радиус орбитали определяет радиус атома (рис. 3).

Ещё одна особенность – принадлежность электронов к фермионам – заставляет электроны не спускаться до одного радиуса, и выстраиваться по орбиталям разных радиусов.

Насколько атомы крупные? Приближение на основе принципа неопределённости

На самом деле мы можем примерно оценить размер атома, используя только расчёты для электромагнитных взаимодействий, массу электрона и принцип неопределённости. Для простоты проделаем расчёты для атома водорода, где ядро состоит из одного протона, вокруг которого двигается один электрон.

- Массу электрона обозначим

- Неопределённость позиции электрона обозначим Δx

- Неопределённость скорости электрона обозначим Δv

Принцип неопределённости утверждает:

где ℏ — это постоянная Планка h, делённая на 2 π. Обратите внимание, он говорит, что (Δ v) (Δ x) не может быть слишком малым, что означает, что обе определённости не могут быть слишком малыми, хотя одна из них может быть очень малой, если другая будет очень большой.

Когда атом устанавливается в предпочтительном основном состоянии, мы можем ожидать, что знак ≥ превратится в знак ~, где A ~ B означает, что «A и B не совсем равны, но и не сильно отличаются». Это очень полезный символ для оценок!

Для атома водорода в основном состоянии, в котором неопределённость положения Δx будет примерно равна радиусу атома R, а неопределённость скорости Δv будет примерно равна типичной скорости V движения электрона вокруг атома, мы получим:

Как узнать R и V? Между ними и силой, удерживающей атом вместе, существует взаимоотношение. В неквантовой физике объект массы m, находящийся на круговой орбите радиуса r, и двигающийся со скоростью v вокруг центрального объекта, притягивающего его с силой F, будет удовлетворять уравнению