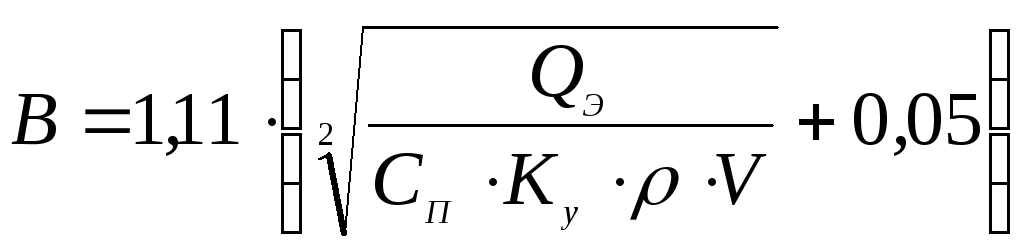

Ширина ленты В,

м, определяется по формуле:

(3)

где СП

– коэффициент

заполнения ленты принимается по таблице

2, но предварительно необходимо определить

значение угла естественного откоса

груза в движении по таблице 3;

Ку

– коэффициент уменьшения площади

сечения груза на наклонном конвейере.

Зависит от наибольшего угла наклона

трассы конвейера (по заданию) и принимается

по таблице 4;

ρ

– плотность транспортируемого материала,

т/м3;

V

– скорость

движения ленты конвейера, м/с.

Коэффициент СП

зависит не только от угла естественного

откоса насыпного материала при

транспортировании, но и от типа роликоопор.

Таблица 2 – Значения

коэффициента заполнения ленты грузом

|

Тип роликоопоры |

Угол наклона роликов, град. |

Угол откоса материала в движении, град. |

Коэффициент |

|

Прямая |

– |

20÷30 30÷45 |

240 325 |

|

Желобчатая двухроликовая |

20 |

20÷30 30÷45 |

450 535 |

|

Желобчатая трехроликовая |

20 |

20÷30 30÷45 |

470 550 |

|

30 |

20÷30 30÷45 |

550 625 |

Таблица 3 – Значения

угла естественного откоса груза

|

Наименование |

Угол естественного откоса |

Наименование |

Угол естественного откоса |

||

|

в покое |

в движении |

в покое |

в движении |

||

|

Глина |

40÷45 |

37÷41,5 |

Руда |

35÷37,5 |

36 |

|

Гравий |

30÷45 |

38÷39 |

Торф |

45÷50 |

39÷45 |

|

Кокс |

30÷35 |

27÷31 |

Уголь |

27÷45 |

20÷40 |

|

Песок |

34,5÷40 |

35 |

Щебень |

40÷45 |

35÷40 |

Таблица 4 – Значения

коэффициента уменьшения площади сечения

груза на ленте

|

Подвижность груза |

Угол откоса

материала в град. |

Угол наклона |

|||

|

0÷5 |

6÷10 |

11÷15 |

16÷20 |

||

|

Легкая |

20 |

0,95 |

0,9 |

0,85 |

0,8 |

|

Средняя |

До 35 |

1 |

0,97 |

0,95 |

0,9 |

|

Малая |

До 45 |

1 |

0,98 |

0,97 |

0,97 |

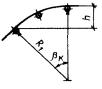

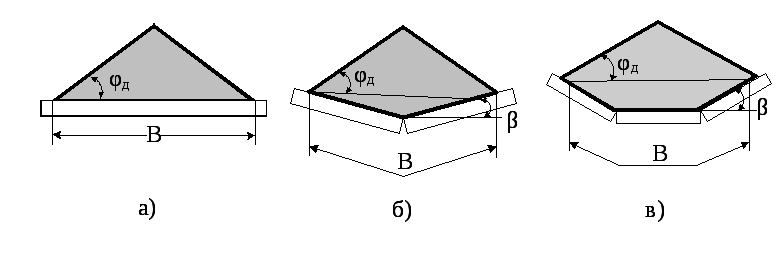

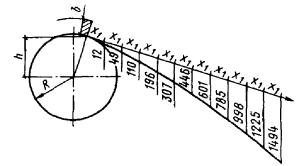

Варианты размещения

груза на ленте представлены на рисунке

5.

– прямая роликоопора; б) – двухроликовая

роликоопора;

в) – трехроликовая

роликоопора

Рисунок 5 –

Поперечное сечение расположения груза

на ленте

На этом рисунке

φД

– угол

естественного откоса груза в движении,

β – угол

наклона боковых роликов опоры.

Определение

ширины ленты проводится в несколько

этапов:

-

Рассчитывается

ширина ленты для прямой роликоопоры.

2. Если результат

расчета оказывается больше или равным

0,8 м, то расчет повторяется для двухроликовой

опоры или трехроликовой с углом наклона

боковых роликов 20º.

Если результат

оказался больше или равным 1,2 м, то расчет

повторяется для трехроликовой опоры с

углом наклона боковых роликов 30º.

3. Если груз

крупнокусковой, то ширина ленты должна

удовлетворять следующим требованиям:

– для сортированного

груза:

.

(4)

– для рядового

груза:

.

(5)

За окончательное

значение ширины ленты принимается

наибольшее

из всех значений, полученных по формулам

(3) и (4) или (3) и (5). Результат необходимо

округлить до ближайшего значения по

стандарту. ГОСТ 22644 – 77: 300; 400; 500; 650; 800;

1000; 1200; 1400; 1600; 2000; 2500; 3000 мм.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

ВСЕСОЮЗНЫЙ

ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

(ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ)

ГОССТРОЯ

СССР

ПОСОБИЕ

ПО

ПРОЕКТИРОВАНИЮ

КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

(к СНиП 2.05.07-85)

Москва Стройиздат 1988

Рекомендовано к изданию

решением научно-технического совета Промтрансниипроекта.

Распространяется на проектирование стационарных ленточных конвейеров

(конвейерных линий) общего назначения с резиновыми лентами шириной от 300 до

2000 мм, применяемых для транспортирования насыпных грузов плотностью до 3,15

т/м3, а также штучных грузов. Параметры указанных конвейеров

регламентированы ГОСТ 22644-77* —

ГОСТ 22647-77*.

Содержит расчеты технических параметров ленточных конвейеров и

конвейерных линий (определение производительности конвейерного транспорта,

выбор трассы конвейера, приближенный и уточненный методы тягового расчета,

выбор основного технологического оборудования), рекомендации по другим разделам

проекта конвейерного транспорта.

Для инженерно-технических

работников научно-исследовательских и строительных организаций.

Разработано

Промтрансниипроект (канд. техн. наук В .Л. Орешкин, Н.Н. Кузнецов, В.П.

Здешнев, Т.Н. Жарова, А.В. Тюленев,

В.И. Лившиц); ВНИИПТМаш (канд. техн. наук В .К. Дьячков, В.А.

Барков); Механобр (О.В.

Зеленский, В.П. Вольфсон); Атомтеплоэлектропроект

(Н.И. Муратов, И.И.

Вессерман, Л.Б. Воронова, Н.Н. Рубачев,

Л.А. Стельмах); Южгипроруда (Ю.Е. Чечельницкий, В.П. Пичугин,

В.А. Акинтьев); ГПКИ Союзпроммеханизация (О.Б. Желдаков, С.И.

Модин).

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫХ ВЕЛИЧИН

L — длина конвейера, м;

l — длина участка конвейера, м;

l г — длина горизонтальной проекции участка конвейера, м;

H — высота подъема (спуска) груза конвейером

(конвейерной линией), м;

H 0 — высота подъема груза разгрузочной тележкой, м;

B — ширина ленты, м;

D п — диаметр приводного барабана, м;

d — диаметр ролика, м;

R 1 ( R 2 ) — радиус выпуклого (вогнутого) участка конвейера, м;

α — угол охвата лентой приводного барабана, °;

β —

угол наклона конвейера (участка конвейера) к горизонтальной плоскости, °;

φ 0 — угол естественного откоса груза в покое, °;

φ — угол естественного откоса груза в движении, °;

S нб — натяжение ветви ленты, набегающей на приводной барабан,

даН;

S сб — натяжение ветви ленты, сбегающей с приводного

барабана, даН;

Si — натяжение в какой-либо точке ленты, даН;

P — окружное тяговое усилие на приводном барабане,

даН;

W — сопротивление движению ленты на каком-либо участке,

даН;

T — годовой фонд времени работы конвейера

(конвейерной линии), ч;

Г — годовой грузооборот

(объем перевозок), т/год;

Q п — потребная производительность конвейера (конвейерной

линии), т/ч;

Q — расчетная производительность конвейера

(конвейерной линии), т/ч;

V п — потребная объемная

производительность конвейера (конвейерной линии), м3/ч;

V — расчетная объемная производительность конвейера (конвейерной линии), м3/ч;

v — скорость ленты, м/с;

γ —

насыпная плотность груза, т/м3;

M т — тормозной момент на

валу приводного барабана, даН/м;

M кр — крутящий момент на валу

приводного барабана, даН/м;

q г — линейная нагрузка от массы груза на ленте, даН/м;

q л — то же, от массы ленты, даН/м;

q ‘ р , q р — то же, от массы вращающихся частей роликоопор, соответственно

на верхней и нижней ветвях, даН/м;

z — число прокладок в ленте;

w — коэффициент сопротивления движению ленты по

роликоопорам;

к — коэффициент

запаса;

кг —

коэффициент готовности конвейера;

μ — коэффициент трения ленты о поверхность барабана;

η — коэффициент полезного действия;

l ‘ р — расстояние между верхними роликоопорами, м;

l р — то же, между нижними роликоопорами, м;

g — ускорение свободного падения, 9,81 м/с2.

1 . ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проектирование конвейерного

транспорта осуществляется на основе следующих исходных данных:

номенклатура грузов;

потребная производительность

или годовой грузооборот (объем перевозок);

характеристика*

транспортируемого груза: насыпная плотность (масса единичного груза для

тарно-штучных грузов), гранулометрический состав, угол естественного откоса в

покое и движении, влажность, абразивность, взрыво- и пожароопасность,

химическая активность, склонность к налипанию на ленту и пылеобразованию,

слеживаемость и другие сведения о грузе, которые могут оказать влияние на выбор

параметров конвейера и его работоспособность;

*

Справочные данные о насыпных грузах с указанием их насыпной плотности, угле

естественного откоса и допустимом угле наклона ленточного конвейера приведены в

прил. 1.

Сведения о наибольшем угле наклона конвейеров для перемещения некоторых

тарно-штучных грузов приведены в прил. 2.

генеральный план с

нанесенными на нем инженерными сооружениями с указанием высотных отметок;

климатический район зоны

строительства;

режим работы производств

предприятия, технологически связанных с проектируемым конвейерным транспортом,

а также рекомендуемый режим работы конвейерного транспорта (число рабочих дней

в году, смен в сутки, часов в смену);

коэффициент неравномерности

загрузки конвейерной линии;

производственные условия

работы конвейера в зависимости от положений норм технологического

проектирования для определенной отрасли промышленности и местных условий

(имеется в виду работа этих конвейеров в отапливаемых или неотапливаемых

помещениях, на открытом воздухе, с использованием навесов или местных укрытий

конвейерных лент);

источники энергоснабжения и

их параметры.

2 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ

ПАРАМЕТРОВ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Расчет производительности ленточного конвейера

2.1 . Расчетная производительность

ленточного конвейера (конвейерной линии) определяется по формулам:

( 1 )

( 2)

где кн — коэффициент неравномерности

загрузки конвейерной линии; кв — коэффициент использования

конвейерной линии по времени, равный отношению фактического времени работы

конвейера к плановому в смену; обычно принимают кв = 0,7 — 0,95 (по

указанию заказчика в зависимости от организации и технологии производства); к n г —

коэффициент готовности конвейерной линии; n —

число конвейеров

в линии. Для стационарного конвейера кг = 0,96.

2.2 . Величина коэффициента

неравномерности загрузки конвейерной линии зависит от характера организации

грузопотока.

При равномерном грузопотоке кн

= 1 — 1,2.

При неравномерном грузопотоке

величина коэффициента неравномерности определяется по графику подачи груза на

конвейер. Различают два вида кн — минутный и часовой. Ориентировочно

принимают кн.мин = 1,5 — 2, кн.ч = 1,2 — 1,5.

По минутному (максимальному)

грузопотоку определяют ширину ленты, по часовому — прочность ленты, мощность

двигателя.

2.3 . Расчетная производительность

может определяться исходя из заданного годового грузооборота (объем перевозок)

по формулам:

( 3)

( 4)

Выбор скорости движения ленты

2.4 . Значения скорости движения

ленты выбираются в зависимости от свойств транспортируемого груза и

особенностей конструкции конвейера: ширины и типа ленты, типа разгрузочного

устройства, угла наклона конвейера.

2.5 . Скорость ленты конвейера

согласно ГОСТ 22644-77 * должна выбираться из следующего рада: 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63;

0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 м/с. Допускается применять скорости

менее 0,25 м/с. Отклонение скоростей от указанных допускается в пределах ±10 %.

2.6 . Рекомендуемые скорости лент

конвейеров для транспортирования различных насыпных грузов по горизонтали или

на подъем при отсутствии на конвейере устройств промежуточной разгрузки приведены

в табл. 1 .

Таблица 1

|

Характеристика |

Скорость ленты v , м/с, при ширине ленты B , |

|||||||

|

300 — 500 |

650 |

800 |

1000 |

1200 |

1400 |

1600 |

2000 |

|

|

Пылевидные и порошковидные сухие, пылящие |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Хрупкие кусковые, крошение которых снижает |

1,25 |

1,6 |

1,6 |

1,6 |

2 |

2 |

2,5 |

2,5 |

|

Мелкокусковые (размер куска до 80 мм) |

1,6 |

2 |

2,5 |

3,15 |

4 |

4 |

5 |

6,3 |

|

Среднекусковые (размер куска до 160 мм) |

1,6 |

1,6 |

2 |

2,5 |

2,5 |

3,15 |

4 |

5 |

|

Среднекусковые (размер куска 161 — 350 мм) |

— |

— |

1,6 |

1,6 |

2 |

2,5 |

3,15 |

4 |

|

Крупно кусковые тяжелые (размер куска св. |

— |

— |

— |

— |

2 |

2 |

2,5 |

3,15 |

|

Зерновые (зерно) |

1,6 |

2,5 |

3,15 |

4 |

4 |

4 |

5 |

6,3 |

|

Овощи, фрукты, корнеплоды |

0,8 |

0,8 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2.7 . При наличии на конвейере

барабанных разгружателей с механическим передвижением скорость ленты должна

приниматься не более 2 м/с.

2.8 . При наличии на конвейере

плужковых разгружателей скорость ленты должна приниматься не более 1 — 1,6 м/с.

2.9 . Рекомендуемые скорости лент

конвейеров для транспортирования различных штучных грузов приведены в табл. 2 .

2.10 . При транспортировании

насыпных грузов на спуск скорость ленты не должна превышать 1,6 м/с.

Таблица 2

|

Характеристика |

Скорость ленты, м/с |

|

Мешки тканевые с мукой, зерном, мешки |

0,5 — 1 |

|

Почтовые посылки в мягкой упаковке, пачки |

0,8 — 1 |

|

Рулоны бумаги массой до 200 кг, ящики, |

0,3 — |

Определение

ширины ленты

2.11 . При транспортировании

насыпных грузов ширина конвейерной ленты определяется по формулам:

( 5 )

( 6)

где C — коэффициент площади

сечения груза на ленте, зависящий от угла наклона конвейера к горизонту, угла

естественного откоса груза в покое и угла наклона боковых роликов (табл. 3).

Полученное значение ширины

ленты округляется в большую сторону до ближайшего из ряда по ГОСТ 22644-77*.

Таблица 3

|

φ 0 , ° |

Угол наклона конвейера β , ° |

|||||||

|

0 — 10 |

11 — 15 |

16 — 18 |

19 — 22 |

|||||

|

Угол наклона боковых роликов роликоопор, ° |

||||||||

|

20 |

30 |

20 |

30 |

20 |

30 |

20 |

30 |

|

|

30 |

257 |

296 |

245 |

282 |

232 |

267 |

225 |

259 |

|

35 |

277 |

319 |

262 |

302 |

250 |

288 |

240 |

276 |

|

40 |

294 |

338 |

279 |

320 |

264 |

304 |

250 |

288 |

|

45 |

313 |

358 |

295 |

340 |

280 |

322 |

265 |

305 |

|

Примечание . |

2.12 . Согласно ГОСТ 22644-77 * производительность горизонтальных конвейеров, не имеющих промежуточных

разгрузочных устройств, при скорости ленты 1 м/с не должна иметь значения менее

указанных в табл. 4 .

2.13 . Полученное значение ширины

ленты должно быть не менее рассчитанного по формуле

B = кб × а‘ + 200 мм, ( 7)

где кб — коэффициент, принимаемый равным 2

для рядового груза и 3,3 для сортированного груза; а‘ — максимальная крупность кусков транспортируемого материала.

2.14 . При транспортировании

штучных грузов ширина конвейерной ленты определяется по формуле

B = аш + 2 Δ ш , (

где аш — наибольший поперечный размер

груза по способу его укладки на ленту, м; Δ ш — расстояние от кромки груза

до кромки ленты, м.

Обычно принимают Δ ш = 0,05 — 0,1 м.

Полученное значение ширины

ленты округляется в большую сторону до ближайшего из ряда по ГОСТ 22644-77*.

Таблица 4

|

Форма |

Производительность, м3/ч, при ширине ленты B , |

||||||||||

|

300 |

400 |

500 |

650 |

800 |

1000 |

1200 |

1400 |

1600 |

1800 |

2000 |

|

|

Желобчатая |

— |

40 |

63 |

100 |

160 |

250 |

400 |

500 |

630 |

800 |

1000 |

|

Плоская |

12,5 |

16 |

25 |

40 |

63 |

100 |

160 |

200 |

250 |

315 |

400 |

Выбор

трассы и определение геометрических параметров конвейерной линии

2.15 . Трасса конвейерной линии

должна иметь минимально необходимую длину и включать наименьшее число

конвейеров при минимуме суммы затрат на капитальное строительство и

эксплуатацию.

2.16 . Максимально допустимые углы

наклона конвейеров при перемещении груза на подъем принимают по данным прил. 1 и 2 . При перемещении груза на

спуск значения максимальных углов наклона по прил. 1 и 2 следует уменьшать на 6 — 8°.

При этом во всех случаях они должны приниматься не более 10 — 12°.

2.17 . Минимально допустимые

радиусы выпуклых участков конвейеров с резинотканевыми лентами принимают в

зависимости от ширины ленты и угла наклона боковых роликов по табл. 5 .

Таблица 5

|

Угол |

R 1 min м, |

|||||||||

|

300 |

400 |

500 |

650 |

800 |

1000 |

1200 |

1400 |

1600 |

2000 |

|

|

20 |

3,5 |

5 |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

17 |

19 |

24 |

|

30 |

5 |

6 |

7,5 |

10 |

12 |

15 |

18 |

21 |

24 |

30 |

2.18 . Минимально допустимые

радиусы выпуклых участков конвейеров с резинотросовыми лентами определяют по

формуле

R 1 min = к1 B , ( 9)

где к1 — коэффициент, зависящий от

отношений натяжения ленты S в верхней точке кривой при

установившемся движении к допускаемому натяжению ленты S д (табл. 6).

Таблица 6

|

Угол |

Коэффициент к1 при отношении S / S д |

|||

|

0,1 — 0,5 |

0,51 — 0,6 |

0,61 — 0,7 |

0,71 — 0,8 |

|

|

20 |

90 |

110 |

160 |

225 |

|

30 |

125 |

160 |

200 |

320 |

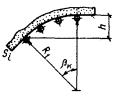

2.19 . Минимально допустимые

радиусы вогнутых участков конвейеров (рис. 1 ) определяют по формуле

R 2 min = (1,2 S / q л )к2к3, ( 10)

где S —

натяжение ленты

в верхней точке кривой при загруженном полностью горизонтальном участке и

незагруженных криволинейном и наклонном участках при установившемся движении; к2

— коэффициент, учитывающий тип натяжного устройства (табл. 7); к3

— коэффициент, учитывающий угол наклона конвейера (табл. 8).

Рис. 1 . Расчетная схема участка

конвейера при определении радиуса R 2

Таблица 7

|

Вид |

Коэффициент к2 для |

|

|

грузового |

винтового, пружинного, лебедочного |

|

|

Резинотканевая |

1,2 |

1,4 |

|

Резинотросовая |

1,3 |

1,5 |

Таблица 8

|

β , ° |

0 — 8 |

9 — 12 |

13 — 15 |

16 — 18 |

19 — 21 |

22 — 24 |

|

к3 |

1 |

1,04 |

1,07 |

1,1 |

1,15 |

1,17 |

Определение

расчетной длины ленты

2.20 . Расчетная длина ленты

конвейера определяется по формуле:

L р = Σ Li + Σ li + (π/360)(Σα i Di + 2 ΣβiRi ), ( 11)

где Li —

длина i -го

прямого участка ленты; li — длина i -го

стыка; αi —

угол охвата i -го

барабана; Di — диаметр i -го

барабана; βi — угол дуги i -й

окружности, по дуге которой проходит лента; Ri — радиус i -й

окружности.

2.21 . Длина вулканизированного

стыка резинотканевой ленты согласно ГОСТ 20-85 определяется по формуле

i = l ст (i — 1/3) + B/3

+ 2l з , ( 12)

где l ст — длина средней ступеньки,

табл. 9;

i — число прокладок; l з — ширина заделки стыка,

табл. 10.

Таблица 9

|

Прочность |

55 |

100 |

200 |

300 |

400 |

|

Длина средних ступенек, l ст , мм |

100 |

150 |

250 |

300 |

350 |

Таблица 10

|

Ширина |

До 650 |

Св. 650 до 800 |

Св. 800 до 1400 |

Св. 1400 |

|

Ширина заделки стыка, l з , мм |

30 |

50 |

75 |

120 |

При холодном способе

вулканизации l з не учитывается.

2.22 . Длину вулканизированного

стыка резинотросовой ленты можно принимать по табл. 11

Таблица 11

|

Тип |

РТЛ-1600 |

РТЛ-2500 |

РТЛ-3150 |

РТЛ-4000 |

РТЛ-5000 |

|

l , м |

1,5 |

2 |

3,3 |

3,5 |

4 |

3 . ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНЫХ

КОНВЕЙЕРОВ

Приближенный метод тягового расчета

3.1 . Приближенный метод тягового

расчета сводится к определению окружного усилия на приводном барабане, а также

сбегающего и набегающего усилий в конвейерной ленте на приводном барабане.

3.2 . Величина окружного усилия на

приводном барабане при загруженной ленте конвейера определяется по формуле

P = кд L г w ( q г +

q ‘ р + q « р +

2 q л ) + q г H 0 ± q г H , ( 13)

где кд —

коэффициент дополнительных сопротивлений,

определяется по графику рис. 2 .

В формулу ( 13) у

члена ± q г H знак

плюс принимается при движении груженой ветви ленты на подъем, знак минус — при

движении груженой ветви ленты на спуск.

Рис.

2 .

График изменения коэффициента дополнительных сопротивлений кд

3.3 . Величина окружного усилия на

приводном барабане при незагруженной ленте конвейера (холостой ход)

определяется по формуле ( 13 ) при q г = 0.

3.4 . Для конвейеров длиной 100 м

и более в формуле ( 13 ) коэффициент кд необходимо умножить на дополнительный

коэффициент к‘д, который принимается в зависимости от длины

конвейера L и числа изгибов ленты n , включающих

изгибы на неприводных барабанах и выпуклых участках верхней и нижней ветвей.

Значения коэффициента к‘д

приведены в табл. 12.

Таблица 12

|

L , |

100 |

150 |

200 |

300 |

400 |

500 |

600 |

800 и более |

|

n = 3 — |

1,04 |

1,13 |

1,15 |

1,31 |

1,35 |

1,42 |

1,47 |

1,53 |

|

n = 6 — |

1,21 |

1,31 |

1,42 |

1,54 |

1,61 |

1,66 |

1,69 |

1,81 |

3.5 . Линейная нагрузка (даН/м) от

массы груза на ленте определяется по формуле

q г = Qg/(36v). ( 14)

3.6 . Линейная нагрузка (даН/м) от

массы ленты определяется по формуле

q л = 0,1 G л g , ( 15)

где G л — масса 1 м ленты, кг.

Масса 1 м резиновых

конвейерных лент приведена в прил. 3.

3.7 . Линейная нагрузка (даН/м) от

массы вращающихся частей роликоопор верхней ветви определяется по формуле

q ‘ р = G ‘ р g /(10 l ‘ р ), ( 16)

где G ‘ р — масса вращающихся частей

одной роликоопоры верхней ветви.

Принимается по каталогу завода-изготовителя и прил. 4.

3.8 . Линейная нагрузка (даН/м) от

массы вращающихся частей роликоопор нижней ветви определяется по формуле

q « р = G « р g /(10 l « р ), ( 17)

где G « р — масса вращающихся частей

одной роликоопоры нижней ветви. Принимается по каталогу завода-изготовителя и

прил. 4.

3.9 . Средние величины линейных

нагрузок (даН/м) от массы ленты и вращающихся частей роликоопор для

приближенных расчетов приведены в табл. 13 .

Таблица 13

|

Ширина |

q л.ср |

q ‘ р |

q « р |

|

400 |

3,6 |

7,8 |

2,2 |

|

500 |

4,6 |

8,2 |

2,7 |

|

650 |

5,9 |

9,6 |

4 |

|

800 |

8 |

19,2 |

7 |

|

1000 |

14 |

22,2 |

8,5 |

|

1200 |

16,8 |

26,6 |

12,2 |

|

1400 |

19,6 |

32 |

17 |

|

1600 |

26,7 |

33,5 |

18 |

|

2000 |

33,4 |

62,5 |

28,5 |

3.10 . Величины коэффициентов

сопротивления движению ленты по роликоопорам w приведены в табл. 14 .

Таблица 14

|

Длина |

Условия эксплуатации (по прил. 5 ) |

|||||

|

легкие |

средние |

тяжелые |

очень тяжелые |

|||

|

летом |

зимой |

летом |

зимой |

|||

|

До 100 включительно |

0,02 |

0,025 |

0,035 |

0,045 |

0,04 |

0,055 |

|

Св. 100 |

0,018 |

0,022 |

0,032 |

0,042 |

0,036 |

0,05 |

3.11 . Расчетное натяжение ветви

ленты (даН), набегающей на приводной барабан, определяется по формуле

S нб = e μα /( e μα — 1) P . ( 18)

где e = 2,72 — основание

натуральных логарифмов; μ — принимается по табл. 15.

Таблица 15

|

Поверхность |

Состояние соприкасающихся поверхностей ленты и барабана |

Атмосферные условия |

Условия эксплуатации1 |

Коэффициент трения ленты о поверхность барабана |

|

Стальная или чугунная, без футеровки |

Чистые |

Сухо |

л |

0,35 |

|

Пыльные |

Сухо |

с |

0,3 |

|

|

Загрязненные: |

||||

|

углем, |

Влажно |

т, от |

0,2 |

|

|

глиной3 |

Влажно, морозно |

т, от |

0,1 |

|

|

Футерованная резиной |

Чистые |

Сухо |

л |

0,5 |

|

Пыльные |

« |

с4 |

0,4 |

|

|

Загрязненные: |

||||

|

углем, |

Влажно |

с4, |

0,25 |

|

|

глиной3 |

Влажно, морозно |

т, от |

0,15 |

|

|

Футерованная прорезиненной лентой без |

Чистые |

Сухо |

л |

0,45 |

|

Пыльные |

« |

с |

0,35 |

|

|

Загрязненные; |

||||

|

углем, |

Влажно |

с4, |

0,25 |

|

|

глиной3 |

Влажно, морозно |

т, от |

0,1 |

|

|

1 л — 2 Нелипкие грузы. 3 Липкие грузы, снижающие 4 При влажности окружающего |

Для двухбарабанного привода

μα = μ ( α ‘ + α « ), ( 19)

где α‘

и α» — углы охвата лентой

первого и второго приводных барабанов.

3.12 . Расчетные величины тягового

фактора

Ф = e μα , ( 20)

коэффициентов

Г = 1/( e μα — 1), ( 21)

Ж = e μα /( e μα — 1) ( 22)

приведены в прил. 6.

3.13 . Расчетное натяжение ветви

ленты, сбегающей с приводного барабана, определяется по формуле

S сб = S нб — P ( 23)

и проверяется по допустимой величине минимального

натяжения ленты из условий ее допустимого прогиба между роликоопорами

S сб ≥ 8 q л l «р cos β . ( 24)

Уточненный

метод тягового расчета

3.14 . Уточненный метод тягового

расчета сводится к определению тяговых усилий в характерных точках конвейерной

ленты: начальных и конечных точках горизонтальных, наклонных и криволинейных

участков ленточного конвейера, а также в набегающей и сбегающей ветвях ленты с

последующим определением окружного усилия на приводном барабане.

3.15 . Расчеты уточненным методом

необходимо выполнять для различных режимов работы конвейера. Расчетными

режимами работы конвейера являются: режим I — пусковой с грузом, при

котором производительность Q равна заданному расчетному

значению; режим II — установившийся с грузом,

при котором Q равно заданному расчетному

значению; режим III — пусковой без груза, при

котором Q = 0, режим IV — установившийся без груза,

при котором Q = 0.

Расчет и выбор привода,

натяжной тележки (рамы), ленты и других частей конвейера производится по

результатам расчета режима II ; грузовое устройство

выбирается по результатам расчета режима I .

Расчеты режимов III и IV

производят при наличии двигателей с фазным ротором, результаты этих расчетов

используются при составлении заданий на проектирование привода.

3.16 . Исходные данные для

уточненного тягового расчета ленточного конвейера:

транспортируемый груз и его

характеристика;

расчетная производительность

конвейера; скорость ленты;

линейные нагрузки от ленты,

груза и вращающихся частей роликоопор;

расчетная геометрическая

схема конвейера с нанесенными характерными точками.

3.17 . На рис. 3 представлены примерные

расчетные геометрические схемы ленточных конвейеров.

Характерные точки конвейера

нумеруются, начиная с точки сбегания ленты с приводного барабана, натяжение в

которой обозначается S 1 или S сб и до точки набегания ленты

на приводной барабан, натяжение обозначается Sn или S нб .

3.18 . Формулы для расчета

сопротивлений движению ленты на отдельных характерных участках ленточного

конвейера приведены в табл. 16 .

Рис. 3 . Характерные расчетные схемы

конвейеров

а — с головным приводом и

разгрузочной тележкой S 1 = S сб , S 19 = S нб ; б — с двухбарабанным приводом, S 1 = S сб , S 9 = S нб , α = α‘

+ α«

Таблица 16

|

Участок |

Схема участка |

Сопротивление участка W , даН |

|

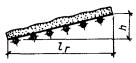

Горизонтальный верхней ветви |

|

W = (q г + q л + |

|

Горизонтальный нижней ветви |

|

W = (q л + |

|

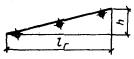

Наклонный верхней ветви |

|

W = (q г + q л + |

|

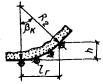

Наклонный нижней ветви |

|

W = (q л + |

|

Криволинейный выпуклый верхней ветви |

|

W = [ Si + ( q г + q л + 2 q ‘ р ) R 1 ] β к w ± ( q г + q л ) h |

|

Криволинейный вогнутый верхней ветви |

|

W = (q г + q л + |

|

Криволинейный выпуклый нижней ветви |

|

W = [Si + (q л + q» р ) R 1 ]β к w ± q л h |

|

Криволинейный вогнутый нижней ветви |

|

W = ( q л + q « р ) l г w ± q л h |

|

Головные, концевые натяжные барабаны α |

|

W = 0,04 Si |

|

Оборотный барабан α = 70 — 110° |

|

W = 0,03 Si |

|

Отклоняющий барабан α < 30° |

|

W = 0,02 Si |

|

Спуск, подъем ленты |

|

W = ± q л l |

|

Разгрузочная тележка |

|

W = 0,1 Si |

|

Загрузочное устройство (устройства) |

|

W = 0,9 q г |

|

|

W = 0,9 q г h г = 0,15 — 0,25 м, при B h г = 0,3 |

|

|

Борта укрытий |

|

W = к1 l б , где: к1 = 3 — 5 для B ≤ 1000 мм, к1 = 6 — 10 для B > 1000 мм |

|

Плужковый сбрасыватель |

|

W = к‘п q г B , где: к‘п = 3 — для к‘п = 3,5 — для |

|

Примечание . В |

В таблице обозначено: Si — натяжение ленты в начале 1-го участка (даН), l б — длина бортов лотков вдоль

ленты, м, βк — угол дуги криволинейного участка, рад.

Сопротивление участка с

несколькими загрузочными устройствами определяется как сопротивление участка с

одним загрузочным устройством, имеющим нагрузку q г равную сумме нагрузок от

нескольких загрузочных устройств.

При расчете

конвейеров-питателей, загружаемых из-под бункеров, необходимо учитывать

дополнительное сопротивление от давления груза.

3.19 . Расчет начинают с составления

выражений, определяющих натяжение ленты в характерных точках, от S 1 = S сб до Sn = S нб . Учитывая,

что натяжение в каждой характерной точке трассы — Si — равно сумме натяжения в предыдущей точке — Si -1 —

и сопротивления участков — W ( i -1)- i , получим:

После подстановки последняя

формула системы уравнений ( 25) примет вид

S нб = b 1 S сб + b 2 , ( 26)

где b 1 и b 2 —

коэффициенты,

получаемые после подстановок и сокращений.

3.20 . Затем определяют тяговый

фактор приводного барабана e μα :

для однобарабанного привода

по формуле

e μα = S нб / S сб ; ( 27)

для двухбарабанного привода

по формуле

e μ ( α ‘ +

α«) = S нб / S сб . ( 28)

Величины e μα и μ см. в

прил. 6.

Решая совместно (26) и (27)

получаем

S сб = b2/(eμα

— b1). ( 29)

Полученное по формуле ( 29)

значение S сб подставляют последовательно в выражение ( 25), в

результате чего получают натяжение ленты во всех рассматриваемых точках.

Аналогично определяют

натяжения в характерных точках для всех четырех расчетных режимов, отличие

заключается в принимаемых значениях коэффициента w (пусковой

или установившийся режим) и в наличии или отсутствии на ленте груза.

3.21 . Расчетное окружное усилие на

приводном барабане определяется по формуле

P = ( S нб — S сб )/ηб, ( 30)

где S нб и S сб —

из расчета

режима II ; ηб — КПД

приводного барабана, который определяется по формуле

( 31 )

где w б — коэффициент сопротивления

приводного барабана (с учетом сопротивления очистных устройств и изгиба ленты);

для пускового режима можно принять w б = 0,06, для установившегося

режима w б = 0,04, Значения Ж приведены в прил. 6.

В табл. 17 даны

величины ηб и η‘б

приводных барабанов для режимов I и II соответственно, при наиболее

часто встречающихся значениях μ и α .

Таблица 17

|

μ |

α , ° |

η б |

η‘б |

|

0,25 |

210 |

0,91 |

0,86 |

|

400 |

0,95 |

0,92 |

|

|

0,3 |

210 |

0,93 |

0,89 |

|

400 |

0,95 |

0,93 |

|

|

0,35 |

210 |

0,93 |

0,9 |

|

400 |

0,95 |

0,93 |

Определение

мощности привода

3.22 . Мощность на валу приводного

барабана (кВт) определяется по формуле

N б = Pv /100. ( 32)

3.23 . Расчетная мощность двигателя

привода конвейера определяется по формуле

N э = N б к/ η п , ( 33)

где к = 1,1 — 1,2 (меньшая величина берется при N б > 50 кВт); ηп

= КПД привода, принимается в пределах 0,8 — 0,92.

По полученной величине N э по каталогу подбирается

двигатель ближайшей большей мощности.

Определение

тормозного момента и необходимости установки тормоза

3.24 . Тормозной момент (даН/м) на

валу приводного барабана определяется по формуле

M т = 0,5{ q г тах ( H + H 0 ) — ки[ P — q г ( H + H 0 )]} D п η, ( 34)

где ки — коэффициент изменения

сопротивления движению ленты на трассе конвейера (принимается равным 0,5 —

0,6); η — общий КПД

привода; q г тах —

линейная

нагрузка от массы груза на ленте при наибольшей загрузке конвейера.

Определяется по Qmax и кн min .

3.25 . Необходимость установки

тормоза в приводном механизме конвейера с наклонными участками трассы

определяется из выражения

q г тах ( H + H 0 ) ≥ Σ W , ( 35)

где Σ W — сумма сопротивлений

движению ленты по всему ее контуру. Численное значение Σ W принимается равным величине P .

4 . ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Выбор типа ленты

4.1 . Вид и тип ленты выбирается с

учетом положений ГОСТ 20-85 , а также по техническим условиям заводов-изготовителей лент.

При выборе ленты необходимо

учитывать вид транспортируемого груза и условия эксплуатации.

4.2 . При применении на конвейере

резинотканевой ленты количество прокладок в ней определяется по формуле

( 36)

где S нб — максимальное натяжение

ветви ленты, набегающей на приводной барабан, даН; n 0 — запас прочности. Значение n 0 для лент общего назначения

приведены в табл. 18; кр — номинальная прочность тяговой

прокладки.

При количестве прокладок св.

6 необходимо применение ленты с более прочными прокладками.

Таблица 18

|

Угол |

Число тяговых прокладок |

n 0 при номинальной прочности кр, |

||||

|

55 |

100 |

200 |

300 |

400 |

||

|

От 0 |

До 5 |

8 |

8 |

8 |

8 |

8 |

|

до 10 |

Св. 5 |

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

|

От 10 |

До 5 |

9 |

9 |

9 |

9 |

9 |

|

до 18 |

Св. 5 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

4.3 . Удельное натяжение

резинотросовой ленты (даН/см) определяется по формуле

S рт = S нб /(100 B ) ≤ Sg , ( 37)

где Sg — допустимое удельное

натяжение резинотросовой ленты, даН/см; определяется по табл. 19

Таблица 19

|

Тип |

РТЛ-1500 |

РТЛ-1600 |

РТЛ-2500 |

РТЛ-3150 |

РТЛ-4000 |

РТЛ-5000 |

|

Sg , |

180 |

190 |

300 |

380 |

480 |

600 |

Выбор

типа роликоопор и принцип их расстановки

4.4 . Для транспортирования

насыпных грузов применяют ленточные конвейеры с желобчатыми роликоопорами с

углами наклона боковых роликов 20 и 30°.

Тип роликоопор выбирается в

зависимости от принятой ширины ленты, нагрузок на ролики, характеристики

транспортируемых грузов, условий эксплуатации конвейера.

4.5 . Нагрузка (даН), действующая

на ролик, определяется по формуле

P р = кр l р ( q г + q л ), ( 38)

где кр — коэффициент загрузки ролика

принимается равным 1 — для прямой роликоопоры: 0,7 — для среднего

(горизонтального) ролика желобчатой роликоопоры; l р — расстояние между роликами.

4.6 . Нагрузка, действующая на

ролик не должна превышать меньшую из P ‘ д и P « д .

P ‘ д — допустимая нагрузка на

ролик по долговечности подшипника, даН; P д —

то же, по

жесткости оси, даН.

Значения P ‘ д и P д приведены в каталогах

заводов-изготовителей. Конвейеры ленточные стационарные общего назначения с

шириной ленты B = 40 — 650, Оборудование: Каталог 1-83. Ч. I / ГПКИ «Союзпроммеханизация». — М., 1983. Конвейеры ленточные стационарные общего назначения с

шириной ленты B = 800 — 1200. Оборудование: Каталог 1-83. Ч. II / ГПКИ

«Союзпроммеханизация». — М.: 1983. Конвейеры ленточные

стационарные общего назначения с шириной ленты B = 1400 — 2000. Оборудование:

Каталог 1-83. Ч. III / ГПКИ «Союзпроммеханизация». — М., 1983. Конвейеры ленточные

катучие КЛК с резинотканевой лентой: Руководящие материалы по применению. IE 51-980РМ

/ ГПКИ «Союзпроммеханизация». — М., 1986.

4.7 . При транспортировании

тарно-штучных грузов выбор типа ролика производится аналогично.

4.8 . Типы и основные размеры

роликов определены ГОСТ 22646-77 *. Диаметры роликов для прямой и желобчатой роликоопор в зависимости от

ширины, скорости движения ленты, а также насыпной плотности транспортируемого

груза приведены в табл. 20 .

Таблица 20

|

Диаметр |

Ширина ленты B , мм |

Насыпная плотность груза, γ , т/м3, |

Наибольшая скорость движения ленты v , |

|

83, 89 |

400, 500, 650 |

1,6 |

2 |

|

800 |

1,6 |

1,6 |

|

|

102, 108 |

400, 500, 650 |

2 |

2,5 |

|

800, 1000, 1200 |

1,6 |

2,5 |

|

|

127, 133 |

800, 1000, 1200 |

2 |

2,5 |

|

152, 159 |

800, 1000, 1200 |

3,15 |

4 |

|

1400, 1600, 2000 |

3,15 |

3,15 |

|

|

194, 219, 245 |

800, 1000, 1200, 1400 |

3,15 |

4 |

|

1600, 2000 |

3,15 |

6,3 |

4.9 . Расстояния между верхними

роликоопорами не должны превышать значений, приведенных в табл. 21 .

4.10 . При транспортировании

сортированных грузов с размерами наибольших кусков от 350 до 500 мм указанные в

табл. 21 размеры расстояний между роликоопорами уменьшаются на 10 %.

4.11 . Расстояния между

роликоопорами роликовых батарей на верхней ветви ленты на выпуклых кривых

уменьшается в два раза по сравнению с размерами, указанными в табл. 21 . На батарее должно быть

установлено не менее трех роликоопор. Крайние роликоопоры батарей определяют

начало и конец криволинейных, а также наклонных участков.

Таблица 21

|

Ширина |

Расстояние между роликоопорами верхней ветви l ‘ р , м, |

|||||

|

до 0,5 |

0,51 — 0,8 |

0,81 — 1,2 |

1,21 — 1,6 |

1,61 — 2 |

св. 2 |

|

|

400 |

1,6 |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

1,2 |

1,2 |

|

500 |

1,6 |

1,5 |

1,4 |

1,2 |

1,2 |

1 |

|

650 |

1,5 |

1,4 |

1,4 |

1,2 |

1 |

1 |

|

800 |

1,5 |

1,4 |

1,4 |

1,4 |

1,2 |

1 |

|

1000 |

1,4 |

1,4 |

1,2 |

1 |

1 |

0,9 |

|

1200 |

1,4 |

1,2 |

1,2 |

1 |

1 |

0,9 |

|

1400 |

1,3 |

1,2 |

1,2 |

1 |

1 |

0,9 |

|

1600 |

1,3 |

1,2 |

1,2 |

1 |

1 |

0,9 |

|

2000 |

1,3 |

1,2 |

1,2 |

1 |

1 |

0,9 |

4.12 . Расстояние между

роликоопорами верхней ветви конвейера при транспортировании мелких штучных грузов

массой до 20 кг определяется по табл. 22 . Для штучных грузов массой

более 30 кг расстояние между роликоопорами верхней ветви принимается равным не

более половины размера груза в направлении движения ленты конвейера.

Таблица 22

|

Ширина |

Наибольшая масса отдельных грузов, кг |

Расстояние между роликоопорами l ‘ р , м |

|

400 |

12 |

1,4 |

|

500 |

15 |

1,2 |

|

650 |

20 |

1 |

4.13 . Расстояние между

роликоопорами нижней ветви конвейера определяется по формуле

l « р = (2 — 2,5) l ‘ р ≤ 3,5 м. ( 39)

4.14 . Рядовые роликоопоры, как

правило, устанавливаются по высоте таким образом, чтобы образующая барабана

(или плоскость стола) находилась в одной плоскости с линией обода барабана,

указанной на соответствующих чертежах роликоопор.

Определение

диаметра и типа барабана

4.15 . Диаметр барабана

определяется назначением барабана, натяжением ленты, ее шириной и видом

тягового каркаса.

4.16 . Нагрузка на барабан от

натяжения ленты определяется по формуле

( 40)

4.17 . Диаметры, мм, приводных (без

учета футеровки) и неприводных барабанов для конвейеров с резинотканевыми

лентами определяются по формуле

D = к z кб z , ( 41)

где к z — коэффициент типа прокладки

(табл. 23);

кб — коэффициент назначения барабана (табл. 24).

Таблица 23

|

Прочность |

55 |

100 |

200 |

300 |

400 |

|

к z |

125 — |

141 — |

171 — |

181 — |

191 — |

|

Примечание . |

Таблица 24

|

Назначение |

Угол охвата барабана лентой α , ° |

Коэффициент кб при отношении натяжения ветви ленты, |

|||

|

менее 25 |

25 — 50 |

51 — 75 |

76 — 100 |

||

|

Приводной |

180 — |

— |

0,63 |

0,8 |

1 |

|

Концевой натяжной |

180 — |

0,50 |

0,63 |

0,8 |

1 |

|

Оборотный |

70 — |

0,4 |

0,5 |

0,63 |

— |

|

Отклоняющий |

30 — 69 |

0,32 |

0,4 |

— |

Полученная по формуле ( 41)

величина диаметра барабана должна быть округлена до ближайшего большего размера

из нормального ряда размеров диаметров барабанов по ГОСТ 22644-77*.

4.18 . Диаметры приводных барабанов

для конвейеров с резинотросовыми лентами даны в табл. 25 . Диаметры неприводных

барабанов определяются по формуле

D = D п кб, ( 42)

где кб — принимается по табл. 24.

Таблица 25

|

Лента |

Диаметр приводного барабана D п , м, |

|

|

800 — 1400 |

1600 — 2000 |

|

|

РТЛ-1500 |

0,8 |

1 |

|

РТЛ-1600 |

0,8 |

1 |

|

РТЛ-2500 |

1 |

1,25 — |

|

РТЛ-3150 |

1,25 |

1,25 — |

|

РТЛ-4000 |

— |

1,6 |

|

РТЛ-5000 |

— |

1,6 — 2 |

|

РТЛ-6000 |

— |

2 — 2,5 |

4.19 . Выбранный диаметр приводного

барабана должен быть проверен по действующему давлению ленты, МПа, на

поверхность барабана

( 43 )

Размерность величин B и D п — мм.

Для резинотканевых лент P л .д = 0,2 — 0,3 МПа.

Для резинотросовых лент P л .д =

0,35 — 0,55 МПа.

4.20 . Расчетный крутящий момент

(даН/м) на валу приводного барабана определяется по формуле

M кр = 0,5 PD п . ( 44)

Величина M кр определяет выбор типоразмера

приводного барабана и редуктора.

Определение

параметров натяжного устройства

4.21 . Полный ход натяжного

устройства определяется по формуле

X =

X м +

X р , ( 45)

где X м —

монтажный ход; X р —

рабочий ход.

X м = кс B ( 46)

X р =

кук s ε0 L , ( 47)

где кс — коэффициент, зависящий от типа

стыка и натяжного устройства. Для стыка лент механическим способом и винтовых

натяжных устройств кс = 0,3 — 0,5; для вулканизированных стыков лент

и всех типов натяжных устройств кс = 1 — 2; ку — коэффициент, зависящий от угла наклона

конвейера (при β ≤ 10° ку = 0,85; при β > 10° ку

= 0,65); ε 0 — упругое относительное удлинение принятого вида

ленты (для резинотканевых ε 0 = 0,015; для резинотросовых

лент ε 0 = 0,0025); к s — коэффициент использования выбранного типоразмера

ленты по натяжению, к s

= S нб / S д ≤ 1.

4.22 . Усилия перемещения натяжной

тележки (даН) или натяжной рамы (даН) с барабаном определяются по формулам:

P нт =

кп (S 1 + S2 )

— 0,1m т g (sin β — кст cos β ); ( 48)

P нр = кп ( S 1 + S2 ) — 0,09m р g , ( 49)

где S 1 и S 2 — натяжение набегающей на натяжной барабан и

сбегающей с него ветвей ленты при установившемся движении, даН; кп —

коэффициент повышения натяжения при пуске конвейера (принимается равным 1,2 —

1,5); m т , m р —

соответственно

масса натяжной тележки с барабаном и участком ленты, и масса натяжной рамы с

барабаном и участком ленты, кг; кст — коэффициент сопротивления

движению натяжной тележки (принимается равным 0,05 для тележки с катками на

подшипниках качения и 0,1 — для тележки с катками на подшипниках скольжения).

5 . ГАЛЕРЕИ, ЗАГРУЗОЧНЫЕ,

ПЕРЕСЫПНЫЕ И РАЗГРУЗОЧНЫЕ УЗЛЫ

5.1 . Проектирование конвейерных

галерей следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.09.03-85 «Сооружения

промышленных предприятий ».

При проектировании следует

применять габаритные схемы и типовые проекты галерей, разработанные с учетом

типовых унифицированных конструкций и изделий.

5.2 . Тип галерей (отапливаемые и

неотапливаемые) необходимо выбирать в соответствии с требованиями технологии и

отраслевых норм технологического проектирования.

5.3 . Загрузочные и пересыпные

узлы оборудуют в местах поступления груза на конвейер. Для увеличения

долговечности и надежности работы ленты загрузочные и пересыпные узлы должны

обеспечивать равномерную подачу груза на конвейер, соответствующую

производительности конвейера.

5.4 . Разгрузочные узлы

оборудуются в местах передачи груза с конвейера на склад или в какой-либо

технологический агрегат.

5.5 . При проектировании

загрузочных и пересыпных узлов рекомендуется принимать минимально возможные

высоты падения груза на конвейерную ленту.

5.6 . При расположении

разгружаемого и загружаемого конвейеров по одной оси высота падения груза

наименьшая.

При расположении

разгружаемого и загружаемого конвейеров под углом в плане высота падения груза

увеличивается. В таких случаях для уменьшения просыпи целесообразно применять

желоба радиальной формы. При больших высотах падения крупнокускового абразивного

груза в желобах целесообразно предусматривать «карманы »,

способствующие изменению траектории движения потока и уменьшению его скорости.

5.7 . При проектировании

пересыпных узлов необходимо учитывать траекторию движения груза после отрыва от

разгрузочного барабана (прил. 7 ).

5.8 . В отдельно стоящих

помещениях загрузочных, пересыпных и разгрузочных узлов целесообразно

предусматривать мастерские для ремонта оборудования и комнаты для обогрева

обслуживающего персонала.

5.9 . На загрузочных, пересыпных и

разгрузочных узлах все оборудование, имеющее массу сменных частей более 50 кг,

должно быть обеспечено подъемно-транспортными средствами.

5.10 . Подъемно-транспортные

средства над приводными станциями конвейеров должны обеспечивать обслуживание

всех элементов станций-барабанов, редукторов, двигателей. Грузоподъемность

подъемно-транспортных средств определяется массой наиболее тяжелых узлов.

Для обслуживания приводов

рекомендуется применять кран-балки, тали. Подъемно-транспортные средства должны

быть обеспечены ремонтными площадками.

5.11 . Для выполнения ремонтных

работ необходимо предусматривать ручной слесарный электрический инструмент

напряжением до 42 В.

5.12 . Для обдува оборудования

перед отправкой в ремонт и расстыковки точек целесообразно предусматривать

трубопроводную разводку сжатого воздуха на всех перекрытиях помещений

загрузочных, пересыпных и разгрузочных узлов.

5.13 . Для газопламенной сварки и

резки металла целесообразно предусматривать трубопроводную разводку

газообразного кислорода на давление 1,5 МПа на всех перекрытиях помещений

загрузочных, пересыпных и разгрузочных узлов.

6 . БОРЬБА С ПРОСЫПЬЮ И НАЛИПАНИЕМ

МАТЕРИАЛА НА ЛЕНТУ

6.1 . Методами борьбы с

образованием просыпи в подконвейерном пространстве являются: профилактика

образования просыпи, ограничение образования просыпи и уборка просыпи.

Профилактика образования

просыпи достигается за счет:

подсушки налипающих и

промораживания намерзающих грузов перед подачей их на конвейер;

равномерной загрузки конвейерной

ленты симметрично относительно вертикальной оси поперечного сечения ленты;

смачивания либо нагрева

ленты, а также путем применения лент с покрытием, обладающим гидрофобными

свойствами и др.

Ограничение образования

просыпи достигается за счет: очистки ленты в зоне разгрузочного барабана,

очистки барабанов, переворачивания холостой ветви ленты.

Уборка просыпи может быть

механической, гидравлической (гидросмыв), пневматической и

пневмогидравлической.

6.2 . Для механической уборки

просыпи могут использоваться скребковые или ленточные конвейеры подборщики,

устанавливаемые в головной или хвостовой части конвейеров.

6.3 . При наличии шламовых зумпфов

целесообразно применять гидравлическую уборку просыпи. Для этого под конвейером

предусматриваются специальные лотки, к которым подводится вода под давлением

0,3 МПа. Под наклонным конвейером угол наклона лотков принимается равным углу

наклона конвейера, под горизонтальным — равным 6 — 8°. Размеры лотков и объем

подводимой воды принимаются в зависимости от ширины ленты.

7 . ОТОПЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА

7.1 . Ограждающие конструкции

помещений конвейерного транспорта по своим теплотехническим свойствам должны

удовлетворять требованиям СНиП II-3-79 ** «Строительная теплотехника».

7.2 . Отопительные устройства

рассчитываются на поддержание в отапливаемых помещениях конвейерного транспорта

следующих внутренних температур:

10 °С — в галереях и зданиях перегрузочных узлов при конвейерном

транспорте твердого топлива (угля, торфа);

5 °С — в указанных помещениях при конвейерном транспорте других насыпных

грузов.

7.3 . В помещениях конвейерного

транспорта могут быть применены воздушная, совмещенная с приточной вентиляцией,

водяная или паровая схемы отопления. В помещениях конвейерного транспорта за

исключением помещений с производствами, отнесенными по взрывопожарной

безопасности к категории Б, допускается возможность применения рециркуляции

воздуха. При воздушном отоплении поме щений

направление и скорость воздушных потоков следует принимать с учетом

предотвращения распространения пыли в помещениях.

7.4 . Нагревательные приборы в

помещениях должны быть гладкими и располагаться таким образом, чтобы к ним

обеспечивался легкий доступ для очистки. Крепление приборов отопления должно

выполняться на самостоятельных опорах, индивидуально для каждого проекта. В

наклонных галереях нагревательные приборы или раздачу перегретого воздуха

системы воздушного отопления следует располагать преимущественно в нижних

частях галерей. В помещениях топливоподачи (кроме размораживающих устройств)

предельная температура на поверхности отопительных приборов должна быть не

более:

130 °С — при конвейерном транспорте угля,

110 °С — при конвейерном транспорте торфа.

8 . АСПИРАЦИЯ

8.1 . В целях экономии

электроэнергии воздуховоды аспирационных систем местных отсосов от

технологического оборудования должны иметь клапаны с приводами. При остановке

технологического оборудования клапан должен отключать аспирируемое

оборудование.

8.2 . При наличии двух и более

параллельных ниток конвейеров аспирационные установки следует проектировать

раздельно для каждой нитки с минимальной протяженностью воздухопроводов.

8.3 . Как правило, не следует

совмещать одновременную работу на одном узле системы аспирации с пенопылеподавлением.

8.4 . Воздухопроводы аспирационных

установок следует предусматривать, как правило, круглого сечения. В целях

предупреждения отложения пыли в воздухопроводах они должны прокладываться

вертикально или наклонно. В необходимых случаях следует применять пилообразную

трассировку; при этом в нижних точках пилообразных воздухопроводов должны

предусматриваться пылесборники, герметически закрываемые быстроразъемными

соединениями. Протяженность горизонтальных участков воздухопроводов не должна

превышать 10 м; эти участки должны быть оснащены устройствами для периодической

очистки их от осевшей пыли (скребками с тросами, пылесборниками и др.).

Воздухопроводы аспирации,

проходящие снаружи здания, должны теплоизолироваться от отрицательных

температур.

8.5 . Скорость движения

запыленного воздуха в воздухопроводах аспирационных установок для исключения

возможности оседания в них пыли принимается, м/с: 12 — 14 — на участках

вертикальных и с углом наклона к горизонту св. 60°; 16 — 18 — на участках с

углом наклона в пределах 45 — 60° к горизонту; 20 — 22 — на участках с углом

наклона менее 45°, а также в горизонтальных; 8 — 12 — на участках после

пылеулавливающих устройств; до 5 — в коллекторах.

8.6 . Для очистки запыленного

воздуха в аспирационных установках рекомендуется применять:

сухие циклоны (ЦН-11, ЦН-15,

СИОТ),

мокрые пылеуловители —

циклоны с водяной пленкой (ЦВП), коагуляционные (КМП и КЦМП), агрегаты

пылеулавливающие (ТТ.765).

8.7 . Уловленная пыль должна

утилизироваться и использоваться на нужды собственного производства.

Выгрузка пыли из одиночных

или малых установок осуществляется с помощью пылевыгрузочных устройств:

затвора-увлажнителя пылевого;

затвора пылевого двойного

(системы НИИОГАЗ).

8.8 . Вентиляторы аспирационных

установок следует устанавливать после пылеулавливающего оборудования. Из

вентиляторов и воздухопроводов, расположенных за мокрыми пылеуловителями,

следует предусматривать отвод воды. Вентиляторы рекомендуется устанавливать

выше мокрых пылеуловителей.

8.9 . Выброс воздуха аспирационных

установок в атмосферу производится высокоскоростными струями выше уровня

аэродинамической тени, создаваемой зданиями. Не следует удалять аспирационный

воздух через жалюзийные решетки.

9 . ГИДРО- И ПАРООБЕСПЫЛИВАНИЕ,

ПЕНОПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ

9.1 . При проектировании гидро- и

парообеспыливания необходимо соблюдать следующие условия:

увлажнение груза не должно

превышать предела, при котором нарушается нормальное транспортирование или

снижается качество груза;

должна обеспечиваться

блокировка системы пено- и парообеспыливания с работой конвейера и наличием

груза на ленте;

для обеспечения нормальной

работы форсунок подводимая вода не должна содержать механических примесей.

9.2 . При гидрообеспыливании

применяют унифицированные форсунки: конусные (КФ-2,2-15; КФ-3,3-40); зонтичные

(ЗФ-1,6-75); плоскоструйные (ПФ-1,6-40).

При парообеспыливании

применяют насадки (Н-2,2).

При парогидрообеспыливании

(пароводяной туман) применяют форсунки (Ф-2).

9.3 . При паро- и

гидрообеспыливании рекомендуется:

расстояние по высоте от

форсунки до транспортируемого груза принимать не менее 300 мм;

факел распыленной воды, пара

и пароводяного тумана направлять навстречу движению груза;

давление воды перед водяными

форсунками принимать не менее 0,4 МПа, перед пароводяными форсунками — 0,06 —

0,1 МПа, давление пара перед пароводяными форсунками — не менее 0,2 МПа, перед

насадками — 0,05 — 0,08 МПа.

9.4 . Для повышения эффективности

гидрообеспыливания следует применять поверхностно-активные вещества (ПАВ). В

качестве ПАВ рекомендуется смачиватель ДБ, концентрацию которого в воде следует

принимать в пределах 0,1 — 0,3 %.

9.5 . При конвейерном

транспортировании угля, торфа и других пылящих грузов в местах пересыпок

рекомендуется предусматривать установки пенопылеподавления. Для обеспечения

эффективности пенопылеподавления кратность пены должна быть в пределах 300 —

400 объемных единиц.

9.6 . Для получения оптимальной

кратности пены рекомендуется применять пеногенераторы конструкции Уральского

отделения АТЭП с пенообразователями (ППК-30, ПО-6К; КЧНР, ПО-1Д). Оптимальное

количество пенообразователя в водном растворе составляет 4 — 5 %.

9.7 . Пеногенераторы

устанавливаются по одному на каждое укрытие лотка после течки.

9.8 . Снабжение системы

пенопылеподавления сжатым воздухом может осуществляться централизованно либо от

индивидуальных компрессоров или вентиляторов, устанавливаемых в помещениях

перегрузочных устройств.

10 . ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И УБОРКА

ПОМЕЩЕНИЙ

10.1 . Воздух, удаляемый

аспирационными установками из отапливаемых помещений конвейерного транспорта,

следует возмещать приточным очищенным воздухом, подогретым в холодное время

года.

Неорганизованный приток

наружного воздуха в помещение в холодный период года допускается в объеме не

более однократного воздухообмена в час.

10.2 . Приточный воздух

рекомендуется подавать в верхнюю зону производственных помещений с малыми

скоростями, чтобы исключить влияние приточной вентиляции на запыленность

помещений. Забор наружного воздуха систем приточной вентиляции следует

осуществлять в наименее загрязненной зоне.

10.3 . Уборка пыли в отапливаемых

помещениях конвейерного транспорта должна производиться, как правило,

гидросмывом. В неотапливаемых помещениях или при невозможности использования

гидросмыва, уборку пыли следует предусматривать пневматическим способом

(пневмоуборка). Пневмоуборку пыли рекомендуется производить с помощью

центральных пылесосных установок.

10.4 . В отдельных случаях для

уборки пыли с полов, стен, технологического оборудования, трубопроводов и т.п.

рекомендуется использовать пневмогидравлические распылители (водяная метла).

11 . МЕРОПРИЯТИЯ ПО

ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

11.1 . При конвейерном

транспортировании угля, торфа и сланца в закрытых помещениях взрывоопасной

является пыль перечисленных видов топлива с выходом летучих веществ на горючую

массу 20 % и выше, нижний предел взрываемости которых 65 г/м3 и

менее. По данным Уральского отделения АТЭП концентрации пыли в воздухе, при

которых возможно развитие взрыва, находится в интервалах:

120 — 170 г/м3 — для торфа;

180 — 200 г/м3 — для назаровских углей (наиболее опасные);

200 — 300 г/м3 — для сланца.

11.2 . По степени взрывоопожарной

опасности все производственные помещения конвейерной топливоподаче относятся к

категории В (горючая пыль натурального топлива с нижним пределом взрываемости

св. 65 г/м3), кроме дробильных корпусов для фрезерного торфа,

которые относятся к категории Б (горючая пыль натурального топлива с возможным

пределом взрываемости 65 г/м3 и менее).

11.3 . Прокладка транзитных

трубопроводов отопления и технологического пара, а также силовых кабелей внутри

помещений топливоподач запрещается.

11.4 . В качестве побудителей тяги

аспирационных систем следует принимать дымососы, пылевые вентиляторы,

эксгаустеры; при обеспыливании помещений с производствами категории В — в

нормальном исполнении, с производствами категории Б — в искрозащищенном

исполнении.

11.5 . Двигатели аспирационных

установок для помещений с производствами категории В следует принимать в

закрытом обдуваемом исполнении, с производствами категории Б — во взрывозащищенном

исполнении.

11.6 . Все вентиляционное

оборудование и воздуховоды во избежание накопления статического электричества

должно быть надежно заземлено.

11.7 . Объединение вытяжных

воздуховодов помещений конвейерной топливо подачи с воздуховодами других помещений

не допускается.

11.8 . Воздуховоды приточных и

вытяжных установок, проходящие через огнестойкую перегородку или

противопожарную стену, должны быть оборудованы огнезадерживающими устройствами.

11.9 . Для помещений конвейерной

топливоподачи следует предусматривать возможность централизованного отключения

(с пультов управления, специальных щитов или от кнопок) систем вентиляции

помещения, в случае возникновения в нем пожара, за исключением систем,

предназначенных для подачи воздуха в тамбуры-шлюзы, не отключаемых во время

пожара.

11.10 . Для помещений, оборудованных

автоматическими системами извещения о возникновении пожара или тушения пожара,

необходимо предусматривать блокирование этих систем с установками аспирации и

приточной вентиляции, для автоматического отключения их при срабатывании систем

извещения или тушения пожара.

11.11 . Все проектные решения по

отоплению, обеспыливанию и приточной вентиляции в части

взрывопожаробезопасности должны быть выполнены в соответствии с действующими

правилами взрывопожаробезопасности топливоподач электростанций, СНиП II -33-75* и директивными указаниями Минэнерго СССР, института

Атомтеплоэлектропроект.

12 . ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

12.1 . Противопожарный водопровод

обеспечивает подачу воды на тушение пожара в отапливаемых зданиях перегрузочных

устройств конвейерных линий топливоподачи. Источником питания противопожарного

водопровода является одноименная сеть промплощадки электростанции.

12.2 . На всех этажах зданий

перегрузочных устройств устанавливаются краны, обеспечивающие полив каждой

точки помещений двумя струями.

12.3 . Проемы примыкания галерей

топливоподачи к зданиям перегрузочных устройств защищаются дренчерными

завесами, которые включаются в работу со щита управления топливоподачей и

дублируются пусковыми кнопками в местах установки электродвигателей (на

лестничных площадках).

12.4 . Внутренняя сеть

противопожарного водопровода проектируется из стальных водогазопроводных труб.

13 . ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД И

КАНАЛИЗАЦИЯ

13.1 . Для подачи воды на уборку

пыли с полов, стен помещений, а также к аспирационным установкам проектируется

внутренняя сеть производственного водопровода. Смыв пыли с пола осуществляется

с помощью дырчатых труб и поливочных кранов. Смыв пыли со стен осуществляется

поливочными кранами. В качестве поливочных кранов используются ручные пожарные

стволы Æ 50 мм.

13.2 . Источником питания

производственного водопровода может быть осветленная вода оборотной системы

гидроуборки.

13.3 . Полы помещений, подлежащие

гидроуборке, выполняются с уклоном в строну водоотводящих лотков в соответствии

со СНиП II-В.8-71.

13.4 . Сточная вода от гидроуборки

пыли отводится в дренажные приямки, где предусматривается установка насосов,

перекачивающих сточные воды на очистку для дальнейшего использования их в

оборотной системе гидроуборки, либо в систему гидроводоудаления в зависимости

от производительности.

13.5 . Сточная вода от

аспирационных установок отводится в отдельные дренажные приямки, откуда

насосами подается на очистку.

14 . ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА

14.1 . Электрооборудование,

осветительная арматура, кабели и типы проводов должны соответствовать категории

взрывопожаробезопасности помещений топливоподачи.

14.2 . В помещении топливоподачи

предусматривается как рабочее освещение, так и аварийное освещение для прохода

обслуживающего персонала. Электрооборудование сетей освещения, как правило,

должно располагаться в специально выделяемых электротехнических помещениях.

14.3 . Для осветительных установок

помещений конвейерного транспорта принимается напряжение 380/220 В с

глухозаземленной нейтралью. Питание осветительных сетей помещений конвейерного

транспорта осуществляется от трансформаторов собственных нужд 6/0,38 кВ,

питающих одновременно и силовые токоприемники в этих помещениях.

14.4 . Сборки освещения располагаются,

как правило, в электротехнических помещениях топливоподачи и должны питаться

самостоятельными линиями от разных секций, не связанных между собой или имеющих

резервное питание от других источников. При этом одна из сборок может служить в

качестве источника питания аварийного освещения. Трассы осветительных питающих

линий, как правило, совмещаются с трассами силовых линий.

14.5 . Размещение осветительной

арматуры в конвейерных галереях и эстакадах зависит от количества параллельных

ниток конвейеров. При наличии одной конвейерной нитки светильники располагаются

в два ряда по боковым стенкам. При наличии двух конвейерных ниток осветительная

арматура устанавливается в три ряда над проходами.

Аварийное освещение

предусматривается только для проходов между конвейерами, с использованием

минимального количества светильников.

14.6 . Сеть штепсельных розеток

выполняется по всей длине галереи (эстакады) с установкой розеток через 20 — 25

м. В галереях и эстакадах при конвейерном транспортировании торфа штепсельные розетки

не устанавливаются, а ремонтное освещение осуществляется переносными

аккумуляторными фонарями во взрывобезопасном исполнении.

14.7 . Высота установки

светильников в галереях (эстакадах), как правило, должна быть 2,5 — 3 м.

14.8 . В помещениях перегрузочных

устройств установка светильников осуществляется на стенах, колоннах, под

площадками на высоте 2,5 — 4 м, в местах размещения технологического

оборудования. При этом аварийное освещение предусматривается только для

проходов между оборудованием.

Приложение 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

|

Транспортируемый |

Насыпная плотность груза, γ, т/м3 |

Угол естественного откоса груза в покое φ0 , ° |

Наибольший допускаемый угол наклона конвейера, β, ° |

|

Агломерат железной руды |

1,6 — 2 |

45 |

18 |

|

Агломерат свинцовой руды |

2 — 3,5 |

40 — 50 |

18 |

|

Антрацит рядовой |

0,8 — 1 |

45 |

17 |

|

Аммофос |

0,9 — |

33 — 42 |

|

|

Апатитовый концентрат |

1,3 — |

30 — 40 |

16 |

|

Асбест, сорт I — V |

0,3 — |

50 |

— |

|

Асбест, сорт VI — VII |

0,4 — |

45 |

— |

|

Брикеты из бурого угля, плоские |

0,7 — 1 |

35 — 40 |

14 |

|

Боксит дробленый |

1,3 — |

40 — 50 |

18 |

|

Гранит крупностью 0 — 80 мм |

1,5 |

45 |

18 |

|

Галька круглая, сухая |

1,5 — |

30 |

10 |

|

Гипс порошкообразный, воздушно-сухой |

1,2 — |

40 |

22 |

|

Глина кусковая, сухая |

1,6 — |

40 |

16 |

|

Глина кусковая, влажная |

1,9 — |

50 |

24 |

|

Глина пылевидная |

0,4 — |

20 |

22 |

|

Глинозем порошкообразный, сухой |

0,9 — |

35 |

— |

|

Гравий рядовой, сухой |

1,5 — |

30 — 45 |

18 |

|

Гравий влажный, мытый |

1,8 — |

40 — 50 |

20 |

|

Доломит необожженный 50 — 80 мм |

1,7 — |

35 — 40 |

18 |

|

Земля грунтовая, влажная |

1,6 — 2 |

35 — 45 |

22 |

|

Земля грунтовая, сухая |

1,1 — |

30 — 40 |

18 |

|

Земля формовочная, готовая |

1,6 |

40 — 45 |

24 |

|

Земля формовочная, выбита |

1,2 — |

30 — 45 |

22 |

|

Зола сухая |

0,6 — |

45 — 50 |

18 |

|

Зерно (рожь, пшеница) сухое |

0,7 — |

22 |

16 |

|

Известняк мелкий и среднекусковой |

1,4 — |

35 — 40 |

18 |

|

Известь порошкообразная воздушно-сухая |

0,5 — |

50 |

23 |

|

Калий хлористый |

0,9 |

46 |

— |

|

Камень мелко- и среднекусковой, рядовой |

1,3-1,5 |

37 — 40 |

18 |

|

Кокс рядовой |

0,4 — |

30 |

15 |

|

Коксик с мелочью |

0,6 — 0,9 |

50 |

18 |

|

Колчедан серный, рядовой |

2 |

45 |

17 |

|

Колчедан флотационный |

1,8 |

38 — 40 |

17 |

|

Картофель (клубни) |

0,6 — |

28 |

12 |

|

Кукуруза в зернах |

0,7 — |

35 |

15 |

|

Концентрат железных руд, влажный |

3,2 — 5 |

25 — 50 |

22 |

|

Мел кусковый |

1,4 — |

40 |

15 |

|

Мука ржаная, отруби |

0,5 — |

55 |

15 |

|

Мука фосфоритная для удобрений |

1,1 — |

37 — 45 |

12 |

|

Окатыши железорудные |

1,8 — |

35 — 40 |

12 |

|

Опилки древесные воздушно-сухие |

0,2 — |

40 |

27 |

|

Огарок колчеданный |

1,4 — |

35 |

18 |

|

Окалина |

2 — 2,2 |

30 — 35 |

|

|

Песок карьерный, рядовой, воздушно-сухой |

1,4 — |

35 — 40 |

20 |

|

Песок чистый, формовочный, сухой |

1,3 — |

30 — 35 |

15 |

|

Песчано-гравийная смесь, воздушно-сухая |

1,6 — |

40 — 45 |

22 |

|

Порода грунтовая (вскрыша) |

1,6 — |

45 — 50 |

20 |

|

Пыль колошниковая |

1,1 — 2 |

— |

— |

|

Руда крупностью 0 — 25 мм и 0 — 125 мм, |

2-2,4 |

30 — 50 |

18 |

|

Сера гранулированная |

1,4 |

45 |

18 |

|

Сера двууглекислая, порошкообразная |

1 |

44 |

18 |

|

Соль поваренная, зернистая |

1 — 1,2 |

50 |

20 |

|

Соль калийная |

1,1 |

46 |

18 |

|

Соль каменная, кусковая |

0,8 — |

30 — 50 |

18 |

|

Суперфосфат из апатита, гранулированный |

1 |

45 |

20 |

|

Стружки древесные, свежие |

0,2 — |

50 |

27 |

|

Торф фрезерный, воздушно-сухой |

0,3 — |

32 — 45 |

18 |

|

Уголь бурый, сухой |

0,5 — |

35 — 50 |

16 |

|

Уголь бурый, влажный |

0,6 — |

40 — 50 |

18 |

|

Уголь каменный рядовой |

0,6 — |

30 — 45 |

18 |

|

Угольная пыль с мелочью |

0,5 — |

15 — 20 |

10 |

|

Удобрения минеральные |

1 — 2 |

35 — 40 |

15 |

|

Цемент воздушно-сухой |

1 — 1,5 |

30 — 40 |

20 |

|

Шлак каменноугольный |

0,6 — |

35 — 40 |

20 |

|

Штыб сухой |

0,9 |

30 — 45 |

20 |

|

Щебень сухой |

1,5 — |

35 — 45 |

18 |

Приложение 2

СПРАВОЧНЫЕ

ДАННЫЕ О НАИБОЛЬШЕМ УГЛЕ НАКЛОНА ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ

|

Груз |

Наибольший допускаемый угол наклона конвейера, β ° |

|

Коробки картонные |

15 |

|

Мешки льняные и джутовые |

20 |

|

Мешки бумажные |

17 |

|

Ящики деревянные |

16 |

|

Ящики металлические |

12 |

Приложение 3

МАССА

РАСЧЕТНОГО ОДНОГО МЕТРА КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ, КГ

Таблица 1

|

Ширина |

Толщина наружных обкладок, мм |

Число тканевых прокладок |

|||

|

3 |

4 |

5 |

6 |

||

|

БКНЛ-65: |

|||||

|

400 |

2,9 |

3,3 |

3,6 |

4 |

|

|

500 |

3,7 |

4,1 |

4,6 |

5 |

|

|

650 |

4,7 |

5,3 |

5,9 |

6,5 |

|

|

800 |

5,8 |

6,6 |

7,3 |

8 |

|

|

1000 |

3/1 |

7,3 |

8,2 |

9,1 |

10 |

|

1200 |

8,8 |

9,8 |

10,9 |

12 |

|

|

1400 |

10,2 |

11,5 |

12,7 |

14 |

|

|

1600 |

11,7 |

13,1 |

14,6 |

16 |

|

|

2000 |

14,6 |

16,4 |

18,2 |

20 |

|

|

БКНЛ-65-2: |

|||||

|

400 |

3,88 |

4,24 |

4,6 |

4,96 |

|

|

500 |

4,85 |

5,3 |

5,75 |

6,2 |

|

|

650 |

6,31 |

6,89 |

7,48 |

8,06 |

|

|

800 |

7,76 |

8,48 |

9,2 |

9,92 |

|

|

1000 |

4/2 |

9,7 |

10,6 |

11,5 |

12,4 |

|

1200 |

11,64 |

12,72 |

13,8 |

14,88 |

|

|

1400 |

13,58 |

14,84 |

16,1 |

17,36 |

|

|

1600 |

15,52 |

16,96 |

18,4 |

19,84 |

|

|

2000 |

19,4 |

21,2 |

23 |

24,8 |

|

|

ТА-100: |

|||||

|

400 |

4,64 |