Требования к минимальному расстоянию между стержнями арматуры

Требования к минимальному расстоянию между стержнями арматуры приведены в разделе 10.3 СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. (раздел 10.3 СП 63.13330.2018)

Для чего необходим обеспечить минимальное расстояние между стержнями в железобетонной конструкции:

- обеспечение совместной работы арматуры с бетоном;

- качественное изготовление конструкций (укладка и уплотнение бетонной смеси)

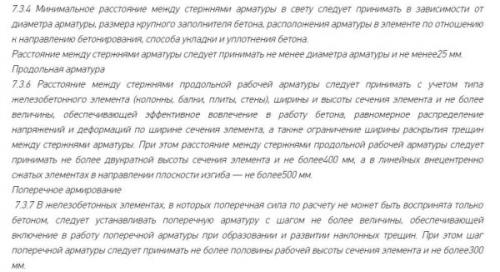

Согласно п. 10.3.5 (СП 63.13330.2012, СП 63.13330.2018), минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять:

1. Не менее наибольшего диаметра стержня!

2. При горизонтальном или наклонном положении стержней в один или два ряда при бетонировании:

- для нижней арматуры не менее 25 мм;

- для верхней арматуры не менее 30 мм;

3. При горизонтальном или наклонном положении стержней более чем в два ряда при бетонировании:

- для нижней арматуры не менее 50 мм (кроме стержней двух нижних рядов).

4. При вертикальном положении стержней при бетонировании.

- не менее 50 мм;

5. При стесненных условиях допускается располагать стержни группами — пучками (без зазора между ними).

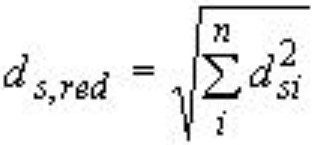

При этом расстояния в свету между пучками должны быть также не менее приведенного диаметра стержня, эквивалентного по площади сечения пучка арматуры, принимаемого равным по формуле:

d si -диаметр одного стержня в пучке,

n- число стержней в пучке.

Требования к максимальному расстоянию между стержнями арматуры

Требования к максимальному расстоянию между стержнями арматуры приведены в разделе 10.3 СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.

Для продольной арматуры

В соответствии с п.10.3.8 — 10.3.10 СП 63.13330.2012 (СП 63.13330.2018), максимальное расстояние между осями стержней продольной арматуры составляет:

1. в железобетонных балках и плитах:

- не более 200 мм — при высоте поперечного сечения h≤150 мм;

- не более 400 мм или 1,5 h — при высоте поперечного сечения h>150 мм;

2. в железобетонных колоннах:

- не более 400 мм — в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба;

- не более 500 мм — в направлении плоскости изгиба.

3. В железобетонных стенах:

- не более 400 и не более 2t (t- толщина стены) — между стержнями вертикальной арматуры;

- не более 400 — между стержнями горизонтальной арматуры.

Важные примечания!

- В балках и ребрах шириной более 150 мм число продольных рабочих растянутых стержней в поперечном сечении должно быть не менее двух.

- В балках и ребрах при ширине элемента 150 мм и менее допускается устанавливать в поперечном сечении один продольный стержень.

- В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не менее двух стержней.

- В плитах до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры на 1 м ширины плиты с площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стержней на 1 м ширины плиты в пролете.

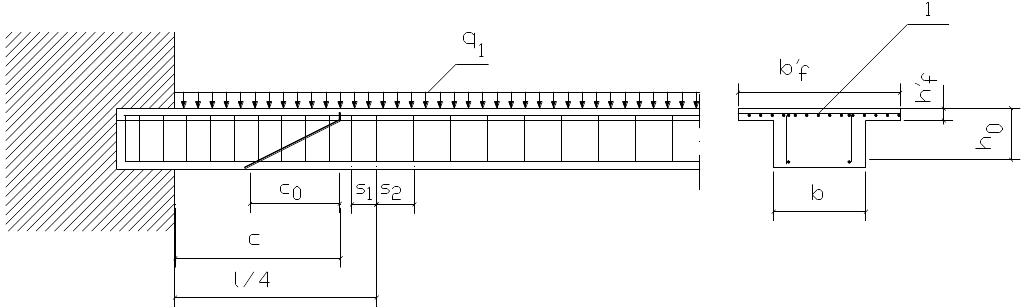

Для поперечной арматуры

В соответствии с п.10.3.11-10.3.20- СП 63.13330.2012 (СП 63.13330.2018), максимальное расстояние между осями стержней продольной арматуры составляет:

Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура.

Ее устанавливают с целью восприятие усилий, а также ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.

Диаметр поперечной арматуры (хомутов) в вязаных каркасах внецентренно сжатых элементов (колонны, стойки и т.д.) принимают не менее 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм.

Диаметр поперечной арматуры в вязаных каркасах изгибаемых элементов (балках, ригелях и т.д) принимают не менее 6 мм.

В сварных каркасах диаметр поперечной арматуры принимают не менее диаметра, устанавливаемого из условия сварки с наибольшим диаметром продольной арматуры.

Максимальное расстояние для поперечной арматуры:

- не более 0,5 h0 и не более 300 мм — в железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном.

- не более 0,75 h0 и не более 500 мм — в балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном.

- можно не устанавливать — в сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном.

- не более 15d и не более 500 мм — во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в изгибаемых элементах при наличии необходимой по расчету сжатой продольной арматуры в целях предотвращения выпучивания продольной арматуры (d — диаметр сжатой продольной арматуры).

Важные примечания!

- Если площадь сечения сжатой продольной арматуры, устанавливаемой у одной из граней элемента, более 1,5%, поперечную арматуру следует устанавливать с шагом не более 10d и не более 300 мм.

- Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно-сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы — на расстоянии не более 400 мм по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.

- В элементах, на которые действуют крутящие моменты, поперечная арматура (хомуты) должна образовывать замкнутый контур.

- Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе 1/3h0 и не далее 1/2h0 от этого контура. При этом ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1/3h0. Допускается увеличение шага поперечной арматуры до 1/2h0. При этом следует рассматривать наиболее невыгодное расположение пирамиды продавливания и в расчете учитывать только арматурные стержни, пересекающие пирамиду продавливания.

- Расстояния между стержнями поперечной арматуры в направлении, параллельном сторонам расчетного контура, принимают не более 1/4 длины соответствующей стороны расчетного контура.

- Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.

- У концов предварительно напряженных элементов должна быть установлена дополнительная поперечная или косвенная арматура

Условные обозначения:

h0 — рабочая высота сечения в м, вычисляется по формуле

h0=h-a’, где

h — высота сечения в м.

a’ — расстояние от центра тяжести растянутой арматуры, до ближайшего края сечения

Рабочая высота сечения — это расстояние от сжатой грани элемента до центра тяжести растянутой продольной арматуры (п.3.22 СП63).

Защитный слой бетона для арматуры по СП 63.13330 (СНиП 52-01-2003)

Арматурные работы. Допустимые отклонения при укладке по СП

Арматура А500С (ГОСТ, расшифровка, таблица весов и тип стали)

Проверка необходимости расчетной

поперечной арматуры.

Расчет балок без поперечной арматуры

на действие поперечной силы производится

из условий п.3.32 [4], п.3.40 [5]:

-

Qmax2,5Rbtbh0

;

(2.16) -

Qb4Rbtbh02/c,

(2.17)

где:

Qмах — максимальная

поперечная сила у грани опоры;

Q — поперечная

сила в конце наклонного сечения, на

расстоянии с

от грани

опоры;

с — расстояние

от грани опоры до вершины наклонной

трещины;

b4 —

эмпирический

коэффициент, учитывающий свойства

бетона. Для тяжелого

и ячеистого бетона b4=1.5.

В формуле (2.17) расстояние с

принимается равным:

-

при

c=cmax

;

(2.18)

-

в противном случае

,

(2.19)

где:

сmax=2,5h0;

(2.20)

q1 — эквивалентная

нагрузка, равная

q1=g+v/2.

(2.21)

Если хотя бы одно из условий (2.16), (2.17) не

выполняется, то поперечная арматура в

балке необходима из условия прочности

по наклонному сечению.

Назначение диаметра и шага хомутов.

Диаметр поперечных стержней назначают

из условия сварки с продольными

стержнями:

,

(2.22)

где:

dsw —

диаметр поперечных стержней;

ds

— диаметр

продольных стержней.

Количество хомутов в одном сечении

балки равно количеству каркасов.

Следовательно, площадь хомутов в одном

сечении балки равна:

,

(2.23)

где:

n — количество

каркасов в балке;

— площадь поперечного

сечения одного хомута.

Расчетное сопротивление поперечной

арматуры вычисляется по формуле [4]:

,

(2.24)

где:

s1=0,8

— коэффициент условий работы арматуры,

учитывающий неравномерность распределения

напряжений по длине стержня;

s2=

0,9 — коэффициент условий работы арматуры

класса Вр-1 в сварных каркасах, учитывающий

возможность хрупкого разрушения сварного

соединения.

Шаг хомутов назначают максимально

допустимым, а затем проверяют прочность

по наклонному сечению.

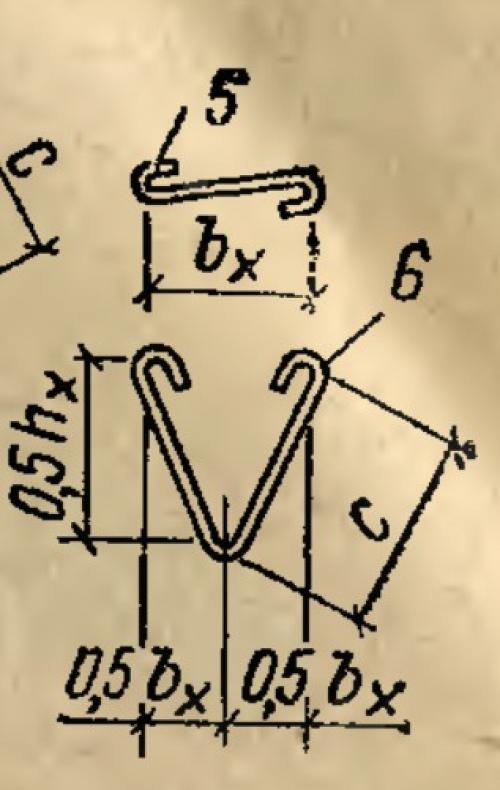

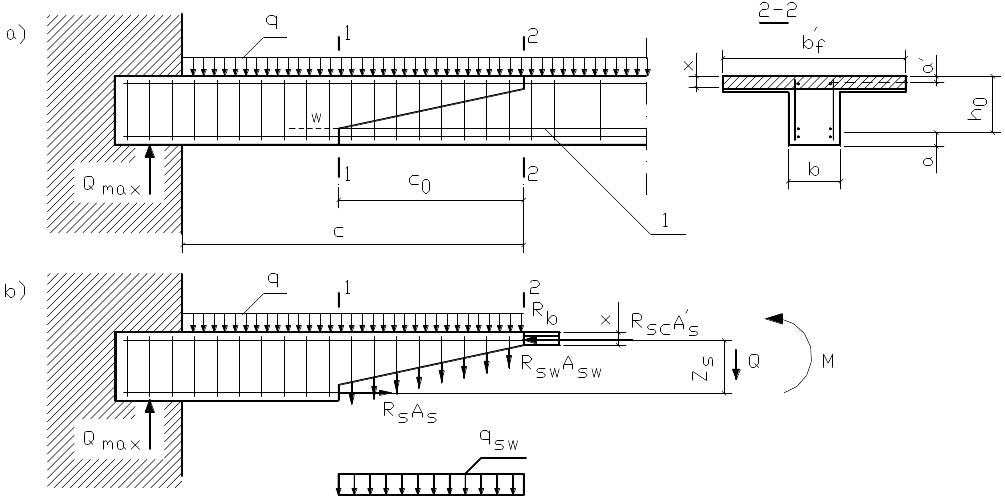

Рис. 2.14. К расчету

поперечной арматуры:

с

— расстояние от грани опоры до вершины

наклонной трещины;

с0

— длина

проекции наклонной трещины на ось балки;

s1

— шаг хомутов на приопорном участке;

s2

— шаг хомутов в средней части балки;

l/4 — длина

приопорного участка балки;

1- сетка

плиты

Максимально допустимый шаг хомутов

назначается по следующим соображениям:

-

При большом шаге поперечной арматуры

может произойти разрушение по наклонной

трещине, расположенной между поперечными

стержнями. Во избежание этого максимальное

расстояние между хомутами должно

устанавливаться так, чтобы была

обеспечена прочность по наклонному

сечению как для элементов без поперечной

арматуры на длине

smax=c.

Тогда из формулы (2.17) получим:

.

(2.25)

-

При небольшом количестве поперечной

арматуры существует опасность, что

после образования наклонной трещины

поперечные усилия, воспринимаемые до

этого бетоном, не смогут быть восприняты

поперечной арматурой и произойдет

внезапное хрупкое разрушение балки

[3]. Для предотвращения такого разрушения

в балках, где требуется расчетная

поперечная арматура, должно выполняться

условие:

,

(2.26)

где:

qsw=AswRsw/s

— интенсивность

усилия в хомутах ;

(2.27)

b3 —

эмпирический

коэффициент,

учитывающий сопротивление бетона срезу

по наклонному сечению в вершине трещины,

зависящий от класса бетона (для тяжелого

и ячеистого бетона b3=0,6);

— (2.28)

коэффициент,

учитывающий влияние сжатых полок в

тавровых и двутавровых сечениях. При

этом ширина полки b’f

принимается

не более

b+3h’f

, а распределительные

стержни надопорных сеток должны быть

заанкерены в полке.

Отсюда получаем максимально допустимый

шаг хомутов из условия минимального

армирования:

.

(2.29)

-

В соответствии с п. 5.27 [4] на приопорных

участках, равных при равномерно

распределенной нагрузке l/4,

а при сосредоточенных силах — расстоянию

до ближайшей силы, но не менее l/4,

хомуты устанавливаются с шагом:

при h450

мм ______________s1h/2,

s1150

мм;

при h450

мм ______________s1h/3,

s1500

мм.

(2.30)

На остальной части пролета:____ s23h/4,

s2500 мм.

Проверка прочности наклонной полосы

между наклонными трещинами.

Условие прочности:

,

(2.31)

где:

Qmax

— максимальная

поперечная сила (на опоре);

w1 —

коэффициент,

учитывающий влияние хомутов:

w1=1+5w;

(2.32)

— отношение

модулей упругости стали и бетона:

=Es/Eb;

(2.33)

ц —

коэффициент

армирования поперечной арматурой на

опоре:

w

= Asw/(bs1);

(2.34)

b1 —

коэффициент,

учитывающий плоское напряженное

состояние в

сжатой полосе

между трещинами:

b1=1-Rb;

(2.35)

— коэффициент,

принимаемый равным для тяжелого,

мелкозернистого и ячеистого бетона

0,01.

Проверка прочности на действие

поперечной силы по наклонной трещине.

Условие прочности:

,

(2.36)

где:

Q — поперечная

сила в вершине наклонного сечения

Q=Qmax-q1c;

(2.37)

Qb

— поперечная

сила, воспринимаемая бетоном

Qb=Mb/c;

(2.38)

Mb=b2(1+f)Rbtbh02,

(2.39)

где:

b2 —

коэффициент,

зависящий от вида бетона (для тяжелого

бетона b2=2,00);

f

— коэффициент,

учитывающий влияние сжатой полки,

вычисляется по

формуле (2.28);

Значение Qb

принимается не менее Qb,min

= b3f)Rbtbh0

(для тяжелого бетонаb3=0,6

).

Qsw

— поперечная сила,

воспринимаемая хомутами:

Qsw=qswc0,

(2.40)

где:

qsw

— интенсивность

усилия в хомутах, вычисляемая по формуле

(2.27)

с0

— длина проекции

наклонной трещины, принимаемая

равной:

(2.41)

В формулах (2.37), (2.38), (2.41) расстояние от

опоры до вершины наклонного сечения c

вычисляется в зависимости от соотношения

эквивалентной нагрузки q1

и интенсивности усилия в хомутах qsw

:

если q1

0,56qsw,

то

;

(2.42)

если q10,56qsw

, то

.

(2.43)

При увеличении шага хомутов

от опоры к пролету следует проверять

условие (2.36) при значениях c,

превышающих длину приопорного

участка с меньшим шагом хомутов [2], [5],

п. 3.34.

Расчет прочности на действие изгибающего

момента по наклонной трещине.

Условие прочности:

,

(2.44)

где:

M

— изгибающий момент в наклонном сечении,

вызванный внешней нагрузкой;

Ms

— изгибающий момент, воспринимаемый

продольной арматурой;

Msw

— изгибающий

момент, воспринимаемый хомутами (и

отгибами).

Моменты M, Ms

и Msw

определяются относительно точки

приложения равнодействующей усилий в

сжатой зоне наклонного сечения (рис.

2.14).

Расчет наклонных сечений на действие

изгибающего момента производится в

следующих сечениях:

-

в местах обрыва или отгиба продольной

арматуры; -

у грани крайней свободной опоры;

-

у свободного конца консолей (если они

есть).

Целями расчета являются:

-

Определение длины заводки обрываемого

стержня за сечение, где он не требуется

по расчету. -

Расчет надежной анкеровки продольной

арматуры на крайней опоре.

Определение длины заводки обрываемого

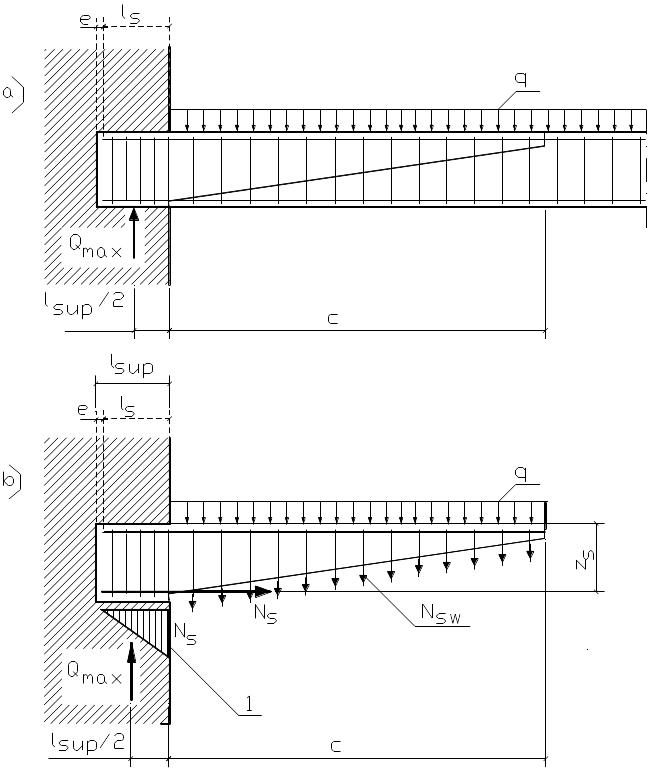

стержня (рис. 2.15). В сечении 1-1

изгибающий момент может быть

воспринят двумя нижними стержнями,

поэтому из условия прочности по

нормальному сечению здесь можно

два верхних стержня 1 оборвать.

Рис. 2.15. К расчету

наклонного сечения на действие изгибающего

момента в месте обрыва продольной

арматуры

а — армирование

балки; 1 —

обрываемый стержень; 1-1

— сечение, где стержень 1 не требуется

по расчету из условия прочности по

нормальному сечению; 2-2

— сечение, проходящее через вершину

наклонной трещины;

b — напряженное

состояние в наклонном сечении;

As

— площадь

двух растянутых стержней; А’s

—

площадь двух сжатых

стержней

Однако, если возникнет наклонная трещина,

то изгибающий момент в наклонном

сечении 1-2 будет равен изгибающему

моменту в нормальном сечении 2-2, так как

его нужно вычислять относительно точки

приложения сжимающих усилий, находящейся

в вершине трещины (см. выше). Этот

изгибающий момент уже не может быть

воспринят только нижними стержнями,

даже с учетом дополнительной “помощи”

хомутов, пересекающих наклонную трещину.

Поэтому обрываемые стержни 1 нужно

завести за сечение 1-1 на такое расстояние

w, при котором

изгибающий момент в вершине трещины

(сечение 2-2) мог бы быть воспринят двумя

нижними продольными стержнями и хомутами,

пересекающими наклонную трещину.

Минимальное расстояние w,

обеспечивающее прочность в любом

наклонном сечении, находится из

рассмотрения равновесия части балки,

изображенной на рис. 2.15 а)

, равно [3]:

,

(2.45)

где:

Q — поперечная сила

в сечении 1-1 (где теоретически можно

оборвать продольный стержень 1);

qsw

— интенсивность

усилий в хомутах;

d — диаметр

обрываемого стержня.

Кроме того, чтобы обеспечить работу

обрываемой арматуры с полным расчетным

сопротивлением, должно выполняться

условие:

, (2.46)

где

lan

— длина зоны

анкеровки, равная [4]:

.

(2.47)

Значения параметров

приведены в [4], табл. 37:

Таблица 2.1

|

Условия работы |

Коэффициенты для определения арматуры |

|||||||

|

арматуры |

периодического профиля |

гладкой |

||||||

|

an |

an |

an |

lan, |

an |

an |

an |

lan, |

|

|

1. Заделка арматуры: |

||||||||

|

а) растянутой в растянутом бетоне |

0,70 |

11 |

20 |

250 |

1,20 |

11 |

20 |

250 |

|

б) сжатой или растянутой в сжатом |

0,50 |

8 |

12 |

200 |

0,80 |

8 |

15 |

200 |

|

2. Стыки арматуры внахлестку: |

||||||||

|

а) в растянутом бетоне |

0,90 |

11 |

20 |

250 |

1,55 |

11 |

20 |

250 |

|

б) в сжатом бетоне |

0,65 |

8 |

15 |

200 |

1,00 |

8 |

15 |

200 |

Расчет производится в такой

последовательности:

-

определяют высоту сжатой зоны бетона

x при наличии

двух нижних растянутых стержней (которые

остались после обрыва двух стержней

1). Сжатую конструктивную арматуру

(или расчетную, воспринимающую

растягивающие усилия при действии

отрицательного изгибающего момента)

в этом расчете можно не учитывать (но

можно и учесть). Если нейтральная ось

проходит в полке, то высота сжатой зоны

определяется из уравнения:

,

(2.48)

где As

— площадь

поперечного сечения оставшихся стержней.

При этом, если окажется, что x

2a’ (это часто

получается при учете сжатой арматуры,

не требующейся по расчету), то принимают

x=2a’;

-

находят плечо внутренней пары:

;

(2.49)

-

находят несущую способность оставшейся

арматуры:

;

(2.50)

-

по огибающей эпюры M

(рис.2.12) определяют место теоретического

обрыва части стержней (сечение, где

М=Мs);

-

определяют величину запуска арматуры

за сечение, где теоретически возможен

обрыв арматуры (2.45):

;

-

строят эпюру материалов (эпюру арматуры).

Расчет анкеровки продольной арматуры

на крайней опоре

(рис. 2.16) производится из условия

[3]:

,

(2.51)

где:

M —

изгибающий момент в вершине наклонной

трещины;

Ns

— усилие, которое

может воспринять продольная арматура

в наклонном

сече- нии вследствие сопротивления

ее анкеровки

Усилие Ns

в пределах зоны анкеровки принимается

линейно увеличивающимся от нуля до

полной величины Ns=RsAs.

Усилие N’s,

которое может быть воспринято

стержнем на расстоянии ls

lan

определяется с помощью коэффициента

условий работы арматуры:

,

(2.52)

где

ls

— расстояние

от конца стержня до внутренней грани

опоры.

Рис. 2.16. Анкеровка

продольных стержней на крайней опоре

Qmax — опорная

реакция; ls —

фактическая длина зоны анкеровки

продольных стержней на опоре; lsup

— длина опорной площадки балки; Ns

— максимальное усилие, которое может

быть воспринято оставшимися стержнями;

1 — эпюра

нормальных напряжений в продольных

стержняхза гранью опоры.

При вычислении lan

нужно учитывать, что на крайней свободной

опоре изгибающий момент равен нулю, а

все опорное сечение сжато опорной

реакцией. Поэтому значения an

и an

нужно

принимать равными (табл. 2.1):

an=0,5;

an=8

.

Усилие Ns’

определяется по формуле:

.

(2.53)

Если длина ls

настолько

мала, что усилия анкеровки Ns’

в продольной арматуре и усилий Nsw

в хомутах

недостаточно для восприятия

изгибающего момента, то коэффициент

условий работы s5

можно увеличить (конечно, не

больше, чем до единицы) с помощью приварки

дополнительных поперечных стержней

за гранью опоры.

Дополнительное усилие в анкеруемых

продольных стержнях зависит, во-первых,

от прочности бетона скалыванию силами,

передающимися от анкерующих поперечных

стержней в продольном направлении и,

во-вторых, от прочности самих анкерующих

поперечных стержней. Эти усилия

вычисляются по эмпирическим формулам:

;

(2.54)

,

(2.55)

где:

nw

— число

приваренных анкерующих стержней на

длине ls;

dw

— диаметр

приваренных анкерующих стержней;

w

— коэффициент,

принимаемый по таблице [5];

Таблица 2.2

|

dw, |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

|

w |

200 |

150 |

120 |

100 |

80 |

Дополнительное усилие анкеровки

принимается равным:

,

(2.56)

а полное усилие, которое может воспринять

заанкеренный продольный стержень —

.

(2.57)

Длина проекции невыгоднейшего наклонного

сечения при действии равномерно

распределенной нагрузки определяется

с помощью исследования на экстремум

функции (2.51) и уравнения равновесия

части балки, расположенной левее вершины

наклонного сечения [3]:

,

(2.58)

где

Qmax

— поперечная

сила в начале наклонного сечения (на

опоре).

Расчет производится в такой

последовательности:

-

Определяют необходимую длину зоны

анкеровки (2.47):

;

-

Определяют фактическую длину зоны

анкеровки арматуры

где:

ls

— фактическая

длина зоны

анкеровки арматуры;

lsup

— длина

опорной площадки балки на стене;

e — расстояние

от торца балки до торца стержня. Для

свободной укладки в опалубку стержней,

сеток, каркасов концы стержней должны

отстоять от грани элемента на расстояниях

(табл. 2.3):

Таблица 2.3

|

Длина стержня l |

Расстояние от конца стержня до грани |

|

9 м |

10 мм |

|

9…12 м |

15 мм |

|

12 м |

20 мм |

-

определяют коэффициент условий работы

арматуры (2.52):

;

-

определяют максимальное усилие, которое

может воспринять арматура без учета

анкерующего действия поперечных

стержней, установленных за гранью опоры

(2.53):

;

-

назначают количество хомутов,

расположенных за гранью опоры и находят

добавочное усилие в арматуре, вызванное

их действием (2.54), (2.55), (2.56):

;

;

;

-

определяют максимальное усилие, которое

может воспринять арматура с учетом

анкерующего действия поперечных

стержней

(2.57):

;

-

определяют расстояние от внутренней

грани опоры до вершины наклонной трещины

(2.58):

;

-

по огибающей эпюре моментов находят

изгибающий момент в вершине наклонной

трещины;

-

из уравнения (2.48) определяют высоту

сжатой зоны:

;

-

определяют плечо внутренней пары:

;

-

определяют максимальный изгибающий

момент, который может воспринять

продольная арматура:

;

12) определяют изгибающий момент, который

может быть воспринят хомутами:

;

-

проверяют выполнение условия прочности

(2.51):

.

Если условие прочности не выполняется,

то нужно или увеличить усилие Ns

путем приварки дополнительных

анкерующих стержней за гранью опоры,

или увеличить интенсивность qsw

путем уменьшения шага хомутов на

приопорном участке.

Существует и другой алгоритм расчета

поперечной арматуры в балках: вместо

того, чтобы задаваться диаметром хомутов

(2.22) и их шагом, можно сначала вычислить

требуемую интенсивность усилий в хомутах

[2], затем назначить диаметр и шаг хомутов

так, чтобы удовлетворялись конструктивные

требования (2.22), (2.25), (2.26), (2.30), а затем

проверить выполнение условий прочности

(2.31),(2.36) и (2.44).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Главная

» Статьи

» Вязка арматуры в шахматном порядке. Схемы армирования

Вязка арматуры в шахматном порядке. Схемы армирования

13.04.2022 в 19:35

Содержание

- Вязка арматуры в шахматном порядке. Схемы армирования

- Шаг вязки арматуры снип. Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

- Определение толщины арматуры

- Шаг установки

- ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций

- Применение

- Разновидности

- Сетки

- Армокаркасы

- Закладные

- Арматурная сталь

- Технические требования

- Шаг 400 в шахматном порядке. Шпильки в балках и колоннах – для чего их нужно заказывать в проекте

Вязка арматуры в шахматном порядке. Схемы армирования

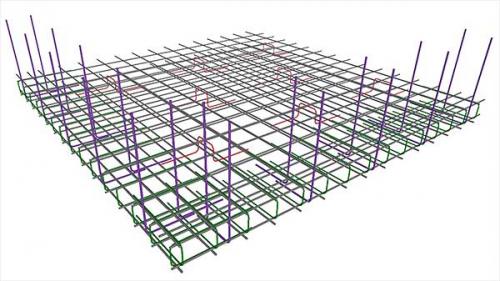

В рекомендациях СП 63.13330 для ж/б конструкций имеется специальный раздел по изготовлению основных несущих конструкций (10.4). В частности, для плитного фундамента указаны требования:

- арматуру укладывают в двух направлениях (сетка с ячейкой 30 х 30 см максимум), соединяют методом вязки проволокой либо сваркой;

- сетки располагают, как можно ближе к верхней и нижней граням с учетом защитного слоя 3 см;

- П-образными хомутами стержни сеток перевязывают между собой по торцам;

- в местах установки монолитных стен и колонн производится выпуск вертикальных стержней либо анкеровка крючками для усиления плиты;

- под несущими стенами шаг ячейки уменьшается по сравнению с остальной частью плиты;

- допускается разряжение ячейки сетки в центральной части до минимально допустимого процента армирования (0,3%).

Правильно расположить сетки можно с учетом боковых защитных слоев (минимум 4 см между прутком и опалубкой), расположения узлов ввода коммуникаций (актуально для незаглубленных плит).

На практике, для малоэтажных коттеджей используется схема:

- сетка из 8 мм арматуры в верхнем слое;

- аналогичная сетка в нижнем слое;

- усиление ребер УШП или гладкой плиты (толщина 30 см и более) каркасами по периметру из 10 – 14 мм стержней периодического сечения.

Это обусловлено отсутствием сил пучения при использовании теплой отмостки, кольцевого дренажа вокруг фундамента, заменой грунта нерудными материалами на глубину от 40 см. Рекомендуемый размер ячейки в разряженной части не больше 1,5 от толщины плиты, под стенами 10 х 10 – 20 х 20 см. В отсутствие подбетонки нижний защитный слой увеличивается до 5 – 7 см.

Проемы

В незаглубленных плитах невозможно обойтись без проемов в монолитной конструкции для ввода инженерных систем. Данный вопрос весьма слабо описан в специальной литературе. Индивидуальному застройщику следует ориентироваться на руководство по проектированию ж/б зданий:

- вырезание отверстий в сварных сетках с загибом стержней вверх;

- окаймление проемов больше 30 см диагонально расположенными к ячейкам сетки прутками 10 – 14 мм;

- не требуется усиление периметра отверстий меньше 15 см.

В плитах глубокого заложения узлы ввода коммуникаций отсутствуют по умолчанию. Для повышения ремонтопригодности инженерных систем канализацию и водопровод запускают через стены подвала.

Сопряжение плита/лента

Правильно смонтировать прутки арматуры в опалубке заглубленного плитного фундамента с подвалом можно с учетом условий:

- стены на заглубленной плите запрещено размещать вплотную к ее краям, минимальный отступ по периметру равен толщине ленты фундамента (от 10 до 40 см);

- схема анкеровки узла сопряжения ленты и монолитной стены подвала имеет несколько вариантов.

Выпуски арматуры в плите под стены.

Например, из плиты можно выпустить вверх П-образный хомут, расстояние между стержнями которого соответствует размеру каркаса ленты, чтобы связать впоследствии две этих конструкции. Кроме того, можно привязать к нижней и верхней сетке плиты изогнутые под прямым углом прутки, выпустить их на 40 – 60 см наружу аналогично предыдущему варианту.

Если в проекте отсутствует жесткая связь ленты и стены с плитой глубокого залегания, в этих местах сетки усиливаются П-образными хомутами во избежание продавливания.

Источник: https://armatura-dlya-fundamenta.aystroika.info/stati/vyazka-armatury-v-shahmatnom-poryadke-shemy-armirovaniya

Шаг вязки арматуры снип. Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2(вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты .

Источник: https://armatura-dlya-fundamenta.aystroika.info/stati/kak-vyazat-armaturu-dlya-fundamenta-i-zachem-eto-delaetsya-vidy-armatury-dlya-svyazyvaniya

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций

Для армирования и крепления монолитных ж/б конструкций и сооружений применяются арматурные и закладные изделия (АЗИ) со сварными, вязаными и механическими соединениями. Форма и размеры металлоизделий, тип соединений, механические характеристики стали, применяемой для изготовления АЗИ, нормируются требованиями ГOCT 10922.

Применение

Строительство и соединение ж/б сооружений технически невозможно без применения дополнительных элементов. Хотя бетон и относится к материалам, обладающим высокой прочностью, он неудовлетворительно работает на растяжение и изгиб. Армокаркасы, применяемые в составе железобетонных конструкций, делают сооружения более прочными, повышают устойчивость к комбинированным нагрузкам. Близость коэффициентов теплового расширения бетона и углеродистой стали, высокие прочностные характеристики и сравнительно невысокая стоимость металлоизделий из конструкционной стали обуславливают широкое применение АЗИ в промышленном и гражданском строительстве.

Разновидности

По типу конструкции сварные AЗИ делятся на отдельную стержневую арматуру, армокаркасы, плоские и рулонные сетки, закладные металлоизделия.

Основные виды металлоизделий, применяемых для упрочнения бетона:

Сетки

Сетки для армирования бетона изготавливаются с квадратными или прямоугольными ячейками. Толщина прутков, которые используются в производстве сеток, составляет от З,0 до 10,0 мм. Сварное ячеистое полотно поставляется в рулонах или картами.

Армокаркасы

Стальные армокаркасы для упрочнения ж/б конструкций делают плоскими или в виде пространственных конструкций. Для изготовления сварных металлокаркасов используют прутки одинаковой или разной толщины.

Закладные

Металлоизделия открытого или закрытого типа конструируются с разным расположением анкерных стержней. Они могут располагаться перпендикулярно, под наклоном, параллельно. Существуют также закладные с комбинированным расположением стержней.

На рисунке ниже показаны варианты расположения анкеров в закладной.

Параметры рулонных и плоских сеток регламентируются ГOCT 2З279 и ГOCT P 52544-З006. Качество неразъемных соединений регламентируется ГОCT 14098, что обеспечивает способность армокаркасов воспринимать расчетные нагрузки.

Арматурная сталь

В качестве материала для производства закладных и армокаркасов используется арматура гладкая и с периодическим рифлением поверхности. Стандартный диаметр прутков от З,0 до 80,0 мм.

Таблица. Размеры и масса стальной арматуры.

|

D, мм |

S, см2 |

Максимальные допуски по толщине стержня, % |

Вес одного метра погонного, кг |

Количество метров погонных в одной тонне |

|

6,0 |

0,28З |

+9,0 |

0,22З |

4 504,З |

|

8,0 |

0,50З |

-7,0 |

0,З95 |

2 5З1,7 |

|

10,0 |

0,78З |

+5,0 -6,0 |

0,617 |

1 620,7 |

|

12,0 |

1,1З1 |

0,88З |

1 126,1 |

|

|

14,0 |

1,540 |

1,210 |

825,4 |

|

|

16,0 |

2,010 |

+З,0 -5,0 |

1,58З |

6З2,9 |

|

18,0 |

2,54З |

2,000 |

500,0 |

|

|

20,0 |

З,14З |

2,47З |

40З,8 |

|

|

22,0 |

З,800 |

2,98З |

ЗЗ5,5 |

|

|

25,0 |

4,91З |

З,853 |

259,6 |

|

|

28,0 |

6,159 |

4,8З0 |

||

|

З2,0 |

8,0З9 |

|||

|

З6,0 |

||||

Вес прутков рассчитывается с учетом средней плотности стали 7,85 10З кг/мЗ и указан справочно.

Технические требования

В производстве AЗИ используются стержни из углеродистых и низколегированных марок стали. Максимальные отклонения армокаркасов, сеток и закладных изделий определяются классом точности ж/б конструкций по ГOCT 21779.

Каждая партия АЗИ проходит выходной контроль на заводе-изготовителе. Металлоизделия отправляются на реализацию кромками пластин, очищенными от наплывов металла после высокотемпературной резки. На поверхности готовых изделий не допускается наличия окислов, следов коррозии, остатков масла и прочих загрязнений. Оценке подлежат такие параметры, как соосность арматурных прутков, симметричность и створность при накладке стержней, длина нахлеста, а также качество сварных швов. Не допускается наличие в швах шлака, прожогов, свищей, непроваренных участков.

Таблица. Показатели временного сопротивления соединительных швов.

Шаг 400 в шахматном порядке. Шпильки в балках и колоннах – для чего их нужно заказывать в проекте

Архив рассылки «Непрошеные советы» для начинающих проектировщиков. Выпуск № 12.

Доброе утро!

В этом выпуске непрошеных советов поговорим о шпильках – незаметной, но важной детали железобетонных конструкций.

Ни один расчет не даст конструктору данных о необходимости устанавливать в балках и колоннах шпильки. И многие просто игнорируют эту неприметную, но важную деталь арматурного каркаса. А ведь проектировать надежные конструкции является прямой обязанностью инженера. Если мы не закажем шпильки, никто их на стройке по доброй воле не установит. И в итоге, после бетонирования каркас станет совсем не таким, каким было задумано.

Что же такое шпильки и зачем они устанавливаются?

Шпилька – это элемент из гладкой арматуры класса А240С, который соединяет рабочую арматуру балки (колонны, подколонника) и удерживает ее в рабочем положении в процессе армирования и бетонирования. То есть главная функция шпилек – это фиксация рабочей арматуры в нужном нам положении. Дело в том, что жидкий бетон при заливке стремится распереть арматуру, и она просто не способна выдержать его давление, если не создать для нее благоприятных условий. Если же арматура брошена на выживание, то вязаный каркас может так растянуть, что рабочие стержни или хомуты окажутся придавленными к опалубке. Тут уже не будет речи ни о защитном слое бетона для арматуры, ни о нормальной работе конструкции. Если это единичный ляп в конкретном месте, то все может обойтись, а если целый железобетонный каркас? Или подземная конструкция, арматура которой из-за отсутствия шпилек не будет в достаточной мере защищена бетоном? В общем, пугать заканчиваю, а скажу просто: шпильки – это такая же важная часть конструкции, как и любая другая. Главное – соблюдать конструктивные требования, а все они отлично изложены в Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения арматуры).

Технология армирования ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента является ключевым фактором его надежности и долговечности (отдельно можно прочитать и про армирование свайно-ростверкового основания). Согласно положениям СНиП №2.03.01-84 неармированные основания не имеют допуска к использованию в жилищном строительстве.

Армирования ленточного фундамента

Из данной статьи вы узнаете, как правильно армировать ленточный фундамент. Мы рассмотрим способы расчета арматуры и изучим схемы армирования, а также ознакомимся с технологией проведения работ своими руками.

1 Чем армировать фундаментную ленту?

Фундаментная конструкция состоит из двух составляющих частей — бетонного тела и замоноличенного внутри него арматурного каркаса. Бетон, как материал, отличается высокой устойчивостью к деформационным нагрузкам на сжатие, однако он слабо работает на растяжение и изгиб, под воздействием которых лента может разрушится. Данные нагрузки воспринимает на себя арматурный каркас, который противостоит деформациям в зоне повышенного внешнего воздействия.

Армирование ленточного фундамента выполняется с помощью пространственного каркаса, состоящего из продольных поясов арматуры, соединенных между собой поперечными и вертикальными перемычками. Количество продольных поясов выбирается исходя из высоты ленты:

- фундаменты мелкозаглубленно типа армируются каркасом в два продольных пояса — верхний и нижний;

- основания заглубленного типа, высота которых превышает 120 см, укрепляются каркасом со средним поясом арматуры.

Продольный пояс каркаса выполняется из прутков рифленой арматуры диаметром 12-16 мм, применяются стержни класса А3. Перемычки делаются из отрезков прутков аналогичного диаметра либо из выгнутой в прямоугольные хомуты арматуры гладкого профиля диаметром 8-10 мм.

Армокаркас в два продольных пояса

Сборка армокаркаса осуществляется с применением вязальной проволоки либо сварки. Первый метод не требует использования специального оборудования, однако он достаточно трудоемок в реализации, тогда как сварка более быстрый способ монтажа каркаса. Для вязки применяется стальная проволока диаметром 1-2 мм.

Конфигурация каркаса определяется положениями СНиП №2.03.01-84 «Пособие по проектированию фундаментов под здания и сооружения». Необходимо выдерживать следующие расстояния:

- шаг между составляющими элементами продольного пояса — не более 10 см (определяет количество прутьев в поясе);

- шаг меду продольными поясами в вертикальной плоскости — не более 50 см;

- шаг между поперечными и вертикальными соединяющими перемычками — не более 30 см;

Поперечная схема армокаркаса

При монтаже каркаса нужно предусматривать защитный слой бетона — расстояние в 5 сантиметров между контурами каркаса и стенками бетонного тела. Размер арматурного скелета подбирается исходя из габаритов фундамента так, чтобы соблюдалось вышеуказанное правило. Укладка арматуры на дно опалубки выполняется с использованием пластиковых подставок грибков, которые поднимают стержни на требуемую высоту.

1.1 Расчет арматуры для ленточного фундамента

Расход арматуры необходимо определить на стадии проектирования фундамента, чтобы впоследствии точно знать количество покупаемого материала. Рассмотрим, как рассчитать арматуру для ленточного фундамента на примере мелкозаглубленного основания высотой 70 и толщиной 40 см.

Читайте также: как армируют стяжку пола, и какая сетка для этого потребуется?

Первоначально нужно определить конфигурацию каркаса. Он будет состоять из верхнего и нижнего пояса, по 3 прутка арматуры в каждом. Расстояние между стержнями по 10 см + 10 см уходит на защитный слой бетона. Соединение будет выполнятся привариваемыми отрезками из арматуры аналогичных размеров с шагом 30 см. Диаметр арматуры для ленточного фундамента — 12 мм, класс А3.

Армокаркас ленточного фундамента

Определяем требуемое количество арматуры:

- Чтобы узнать расход прутьев на продольный пояс нужно подсчитать периметр фундамента. Возьмем условное здание с периметром 50 м. Учитывая, что в двух поясах находится 6 стержней арматуры (по 3 в каждом), ее расход составит: 50*6 = 300 м.

- Далее высчитываем, сколько соединений нужно будет сделать для стыковки поясов. Для этого разделяем периметр на шаг между перемычками: 50/0.3 = 167 шт.

- Учитывая требуемую толщину защитного слоя (5 см) длина вертикальной перемычки составит 60 см, а поперечных — 30 см. Количество каждого вида перемычек на каждое соединение — по 2 шт.

- Определяем расход прутьев на вертикальные перемычки: 167*0,6*2= 200,4 метра.

- Высчитываем расход материала на поперечные перемычки: 167*0,3*2 = 100,2 м.

Итого, расчет арматуры для ленточного фундамента показал, что общий расход прутьев А3 диаметром 12 мм составит 600,6 м. Это количество не окончательно, материал нужно брать с запасом 10-15%, поскольку потребуется использовать дополнительную арматуру для усиления угловых частей фундаментной ленты.

1.2 Армирование ленточного фундамента (видео)

2 Технология выполнения работ

После того, как количество арматуры определено должна быть выбрана схема армирования ленточного фундамента, согласно которой будет собираться армокаркас. Прямые участки конструкции выполняются из цельных прутьев, тогда как на угловых местах необходимо дополнительное усиление выгнутой в П либо Г-образную форму арматурой. Использование перпендикулярного перехлеста отдельных стержней арматуры на местах углов и примыканий не допускается.

Правильное армирование углов ленточного фундамента представлено на схеме:

Армирование углов фундамента

Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий:

Армирование ленточного фундамента своими руками предполагает сборку каркаса в удобном месте и его последующего размещения внутри опалубки. Технология требует гибки арматуры в прямоугольные хомуты, что в домашних условиях легко выполнить с помощью самодельного приспособления.

На 20-ом швеллере нужно вырезать болгаркой канавки, в которые впоследствии вставляется арматура, и на пруток одевается отрезок стальной трубы, использующийся в качестве рычага. Готовые кольца надо скрепить сваркой либо связать проволокой. Для прутков диаметром 10-15 мм используется проволока 1.2-1.5 мм.

Читайте также: как армировать колонну, чтобы она стояла много лет?

Длина прутков на продольном поясе должна равняться длине стороны дома. Стержни продеваются внутрь кольца и фиксируются вязальной проволокой по углам хомута и в его центральной части. Шаг между хомутами — 30 см. На выходе вы должны иметь 4 составляющих части каркаса — 2 равные длине и 2 меньшие, равные ширине дома. Далее выполняется укладка каркасов в траншею и их соединение выгнутыми под углом прутками арматуры в соответствии с представленной выше схемой.

Гибка хомутов из арматуры

При установке каркаса внутрь траншеи надо соблюдать следующие правила:

- каркас необходимо поднять над дном траншеи с помощью подставок на 5 см — требования СНиП не позволяют использовать в этих целях обломки кирпичей;

- укладка должна выполнятся строго по горизонтальному уровню;

- каркас необходимо зафиксировать относительно боковых стенок траншеи с помощью забитых в ее стенки штырей, чтобы арматуры не сдвинулась при бетонировании.

Читайте также: как армируется кирпичная или газобетонная кладка, и нужно ли это делать?

Армирование ленточного фундамента по технологии исполнения идентично для оснований мелкозаглубленного и заглубленного типа. После установки армокаркаса начинается этап бетонирования — для заливки используется бетон марки М200. Определить требуемое количество бетона можно исходя из объемов фундамента — нужно перемножить длину, ширину и периметр ленты.

Армокаркас фундаментной ленты

Отметим, что технология строительства ленточного фундамента требует обязательного обустройства на дне траншеи уплотняющей подушки из одинаковых по толщине слоев песка и щебня (толщина от 10 до 20 см каждый). Используется подушка в качестве защиты фундамента от нагрузок вертикального пучения, что особенно важно при обустройстве мелкозаглубленного основания, размещенного в пласте промерзающего грунта.

Aрмирование ленточного фундамента: схема, диаметр, расчет

Армирование ленточного фундамента своими руками. Особенности технологии армирования ленточных фундаментов.

Источник: armaturniy.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ленточный фундамент своими руками: правила армирования

Ленточный фундамент — один из самых распространенных. Он несложен в изготовлении, с его помощью легко реализуются самые разные конфигурации зданий. На нем можно выстроить дом в несколько этажей или небольшую баню. Для придания бетону большей прочности, а основанию большей надежности фундаменты армируют стальными прутками различной конфигурации.

При наличии стальных элементов в конструкции это уже не бетон, а железобетон, а у него прочность в разы выше. Работы эти не самые простые, но работа бригады стоит довольно дорого. Причем не факт, что они сделают так, как надо: для них это лишь очередной заказ, а для хозяина — любимый дом (баня, дача и т.д.). Потому армирование фундамента своими руками — отличный выбор. Есть только один нюанс: если грунты сложные, подпочвенные воды высоко, да еще и сооружение будет тяжелым, закажите лучше расчет фундамента в специализированной конторе. Так вы будете иметь гарантированно правильное и надежное основание для дома в таких непростых условиях.

Ленточный фундамент — один из самых широко используемых в нашей стране

Особенности армирования

Особенность ленточных оснований в том, что их длина во много раз превышает ширину и высоту. Нагрузка от здания давит на фундамент сверху. Получается, что при этом верх ленты сжимается, а низ растягивается. Так как при растяжении в монолите образуются трещины, то для обеспечения его целостности нижний пояс армирования обязателен.

Ленточный фундамент любой высоты практически всегда имеет два пояса армирования — верхний и нижний

С другой стороны, снизу, периодически давят на ленту силы, которые появляются при пучении грунтов. Тут картина противоположная — низ фундамента сжимается, верх — растягивается. И снова в местах растяжения образуются трещины. Потому, для предотвращения их появления и верхний край необходимо усилить.

Что характерно, середина основания практически не нагружается, а потому, какой бы ни была высота, средний пояс делают редко.

Если необходимо сильно углублять фундамент, желательно заказать профессиональный расчет. Тогда специалисты вам точно скажут, сколько поясов потребуется для того, чтобы строение стояло долго, из какого прутка его делать.

Получается, что для ленточного фундамента обязательны два пояса армирования: один внизу, другой — в верхней части. Причем для защиты от коррозии они должны располагаться на 5 см вглубь от края.

Какую арматуру использовать

Теперь нужно понять, в каком направлении нужна арматура, какой толщины она должна быть. Это зависит от распределения нагрузок, а они в этом основании распределяются таким образом, что большая часть всех воздействий приходится на продольные прутки. Потому они должны быть прочными и рифлеными — класса AIII. На твердых и непучнистых грунтах для сооружений небольшой массы используют арматуру диаметром 12 мм. На более сложных почвах или для более тяжелых стен применяют 14 мм. Чтобы перестраховаться, укладывают 16 мм. Большие диаметры в малоэтажном строительстве — редкость, хотя временами кладут и 20 мм.

Продольные прутки арматуры обязательны рифленые, диаметром 12-16 мм, а для вертикальных и поперечных направляющих использовать можно гладкий прут 6-8 мм

Вертикальные и поперечные перекладины арматуры в ленточном фундаменте нагружаются слабо. Большей частью они нужны для придания формы и стабилизации конструкции. Потому для вертикальных и поперечных стоек используют гладкий пруток диаметра 6-8 мм. Его прочности более чем достаточно для выполнения этих функций.

Шаг армирования ленточных фундаментов (по СНиПу)

При расположении всех прутков соблюдается ключевое условие: от края до стали должно быть не менее 5 см бетона. Только в этом случае арматура оказывается защищенной от коррозии (на такую глубину уже не проникают вода и кислород). Но сильно заглублять пояса тоже нельзя: на поверхностные слои воздействует большие силы, чем ближе к середине. Потому сильно вглубь прятать армирование не следует: оно не будет выполнять своих задач. Расстояние от края 5-6 см — оптимальный вариант.

Для ленточного фундамента необходимо определиться с количеством продольных прутков в каждом из поясов. Согласно СНиПа 52-01-2003 (пункт 7.3.6) расстояние между ними должно быть не более 400-500 мм.

Так выглядит конструкция с привязкой к грунту

Но ширина ленты для небольших строений, которыми является баня (одно- двух- этажный дом тоже), редко бывает больше 40 см. Если учесть, что от краев нужно будет отступить по 5 см, получится, что расстояние между двумя прутками будет не более 30 см. То есть 2-х продольно уложенных «арматурин» вполне достаточно.

Так как основные нагрузки приходятся именно вдоль ленты, то укладывать желательно цельные, без соединений стальные элементы. В среднем длина арматуры требуемого класса 6-11 м. Этого достаточно для большинства домов и бань. Неудобно при доставке, но зато основание будет надежным. Причем берите пруты минимум на 1,5 метра длиннее: их нужно будет загнуть при прохождении углов. Так получится надежно и прочно.

Следующий этап — определение шага для расположения вертикальных стоек и поперечин. Ссылаться опять будем на СНиП. Только в этот раз нужен пункт 7.3.7. В нем говорится, что поперечная арматура в ленточном фундаменте должна размещаться друг от друга на расстоянии не более 300 мм. Тут есть некоторое противоречие: практики говорят, что на нормальных грунтах достаточно расположить поперечины не ближе 500 мм. Причем даже кирпичный дом на таком основании будет стоять нормально. Собственно, решать вам. Не знаете, как поступить — закажите расчет. Или перестрахуйтесь, и поставьте через 300 мм. Фундамент — это та часть, в которой лучше переусердствовать. Дешевле обойдется. Тем более что гладкий пруток не так и дорог.

Иногда вертикальные и поперечные стойки в ленточном фундпменте делают гнутыми. Это еще повышает его прочность и надежность. А некоторые, перестраховываясь, укладывают три прутка…

Итак, мы определились, что укладка арматуры в ленточный фундамент (до метра высоты и до 600 см ширины) необходима в два яруса: один на 5 см выше нижнего края, второй — на 5 см ниже верхнего. В каждом поясе будет по два рифленых продольных прутка диаметром 12-14 мм. Вертикальные стойки и поперечное армирование проходит через 300-500 мм и делают их из гладкого прутка 6-8 мм.

Армирование углов ленточного фундамента

Углы любого здания — места, где соединяются разные вектора нагрузок. Потому так важно выполнить армирование углов правильно. Простое соединение двух прутков тут недопустимо: оно не в состоянии передать и распределить нагрузки. Этот участок требует особого подхода и специальных схем укладки арматуры.

Для правильного их укрепления необходимо использовать гнутые элементы. Желательно чтобы они были продолжением продольных прутков, и «заходили» за угол на 60-70 см (смотрите схему слева).

Правильное армирование углов требует использование гнутых элементов. Простое связывание не даст требуемой прочности

Если длины не хватает, используют отдельные гнутые в виде буквы «Г» элементы — хомуты. Их стороны должны быть не менее 50 диаметров прутков (если используете 12 мм, то стороны должны быть не менее 12 мм* 50 = 600 мм, для 14 мм прутка — 700 мм). Как укладывают арматуру в этом случае, показано на правой схеме.

Обратите внимание, что в углах вертикальные и поперечные пояса нужно ставить в два раза чаще: шаг армирования тут вполовину меньше.

Не меньшего внимания требует и усиление мест, где от основного периметра отходят ленты под внутренние перегородки. Места прилегания этих стен также требуют использования гнутых элементов по тем же правилам. На схеме армирования слева показано, как укладывать прутки при наличии запаса длины, на схеме справа — с использованием отдельного Г-образного хомута.

Места примыкания стен требуют не меньшего внимания

Теперь вы знаете, как правильно уложить арматуру по углам. Следуя этим правилам и реализуя схемы, вы создадите прочное основание, которое выдержит и статическую нагрузку от самого здания, и от сил пучения. И ваше здание никогда не даст трещин по углам, с которыми бороться очень непросто.

Когда и как устанавливать арматуру

Армирование ленточного фундамента начинают после того, как собрана и установлена опалубка. Продольные и поперечные направляющие необходимо каким-то образом соединить. Есть два метода: сварка и вязка проволокой. Сваривать быстрее, но использовать этот методе не рекомендуют: места сварки быстрее коррозируют, и слишком жесткая получается в результате конструкция, которая хуже противостоит нагрузкам. Потому желательно арматуру для ленточного фундамента вязать. Как это делать, читайте тут.

Вязать армирующий пояс можно прямо на месте, в траншее

Со способом соединения определились. Теперь необходимо выбрать, где собирать каркас. Есть два метода:

- Собирать на месте в траншее. В этом случае на подготовленное основание (песчаная или гравийно-песчаная утрамбованная подушка) укладывают кирпичи (или их половинки). Кирпичи обеспечат требуемые 5 см от низа заливки. Располагать их нужно через полметра, чтобы конструкция не провисала. Потом порядок действий такой:

- на кирпичи укладывают продольные прутки (загнутые на концах, согласно схеме укладки);

- вяжут нижний пояс — крепят с выбранным шагом поперечины из гладкого прутка;

- устанавливают вертикальные стойки, снова провязывая соединения нижнего пояса;

- привязывают продольную арматуру верхнего пояса;

- довязывают поперечины.

- Сборка происходит за пределами траншеи. Связываются отдельные модули, которые в готовом виде переносят и устанавливают внутри опалубки на такие же кирпичи или специальные стойки. Модули связываются на месте в единую конструкцию.

За пределами траншеи можно сделать заготовки, потом их опустить и на месте связать в единую конструкцию

Оба способа используются. Удобнее, наверное, второй — находится в узкой траншее неудобно. К тому же можно повредить пленку, которой часто выстилают дно и стены опалубки (для минимизации утечек бетона и предотвращения его пересыхания).

Но при большой длине готовых модулей нужно будет каким-то образом доставить совсем нелегкую и довольно гибкую конструкцию к месту, да еще и ровно опустить ее на дно траншей. Тут без техники не обойтись. Так что тоже — есть трудности и недостатки.

Армирование ленточного фундамента своими руками — дело непростое, но вполне реальное. Одному человеку работать придется долго, но и такой вариант реален для небольших домов (дачных домиков или бань).

-

Армирование ленточного фундамента своими руками: вид и толщина арматуры, ее шаг, правила и технология изготовления

Армирование ленточного фундамента вполне можно сделать своими руками. Потребуется разной толщины арматура, вязальная проволока и довольно много времени.

Источник: baniwood.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

- Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

- Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.

- Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.

- Далее есть два варианта:

- Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.

- Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

- Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.

- Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.

- К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.

- В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.

- Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.

- Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Армирование ленточного фундамента своими руками: схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Как рассчитать и сделать армирование ленточного фундамента, выбрать толщину прутка, расстояние между нитками, схемы армирования углов и примыканий, технологию сборки – все это вы найдете здесь.

Источник: stroychik.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Укладка арматуры в ленточный фундамент: этапы работ, особенности, расход

Каждый из нас мечтает, чтобы дом для проживания был не только теплым, но и теплым, устойчивым и надежным. Чтобы этого добиться, необходимо обратить внимание на качество установленного фундамента. Так, укладка арматуры в ленточный фундамент способна увеличить его износоустойчивость и другие основные его качества на 60 — 70%.

Рассмотрим процедуру укладки арматурной сетки более подробно на примере наиболее популярного, а также востребованного типа цоколя – ленточного фундамента.

Ленточный тип основания

Для начала необходимо более подробнее остановиться на особенностях ленточного фундамента.

Он имеет вид «ленты», нанесенной вдоль всего периметра здания. Основной материал для нее — раствор бетона.

Рассмотрим основные его характеристики:

- Простота установки

- Минимальный срок проведения работ

- Экономия денежных средств благодаря ручной работе без использования специализированной техники

- Весь процесс строительства не требует работы с большим количеством сырья

- Длительный срок эксплуатации (срок использования может достигать 100 лет)

Зачем необходимо проводить укрепление фундамента арматурной сеткой

Многие считают бетон самым крепким и прочным строительным материалом. Однако на самом деле этот материал достаточно хрупок.

- Он может разрушиться из-за сдвига земной коры.

- Подвержен влиянию влаги, которая может привести к постепенному разрушению.

- С течением времени основные части, входящие в состав раствора, могут начать осыпаться.

Для предотвращения преждевременного разрушения и утраты крепости бетона необходимо проводить его укрепление путем наложения арматурной сетки. Укладка арматуры ленточного фундамента производится достаточно легко. Провести строительные работы самостоятельно могут практически все. В данном случае от строителей не требуется наличие специально образования или необычных навыков.

Особенности проведения укладки

Необходимо ознакомиться с основными особенностями установки:

- Для работы необходимо использовать крепкие прутья из стали. Оптимальный диаметр – 1,2 см

- Обращайте особенное внимание на работу в углах и на стыках фундамента. Очень важно соблюдать правильную технологию работы в этих местах. Ее нарушение приведет к дальнейшему разрушению всей конструкции.

- Вязка арматуры ленточного фундамента производится следующим способом:

— за вертикальные прутья необходимо закрепить прутья, уложенные внахлест и по диагонали на горизонтальной поверхности сетки.

- Внутри углов и на стыках должно появиться пересечение прутьев.

- Прутья должны быть хорошо натянуты вдоль всего периметра здания.

Основные нюансы работы

Также при работе необходимо учитывать основные свойства арматурной сетки.

- Материал бетон легко подвержен деформации и разрывам. Для его устранения применяют укрепление основания путем армирования.

Таким образом, достигается высокая прочность в углах, пересечениях и сгибах цоколя.

Снижается вероятность возникновения разрывов.

- Чтобы основание имело повышенный уровень крепости на срезах, рекомендуется проводить процедуру вертикального его укрепления.

- металлические прутья имеет функцию поддерживающих основание стоек

- шаг установки вертикальной арматуры – не менее 50 см