Генеалогическое исследование подобно детективному расследованию, но «улики» спрятаны не на месте преступления, а в старых архивных документах и книгах. В каждой стране есть свои особенности поиска и изучения истории семьи. Мы попросили Алексея Билецкого, специалиста по генеалогии Беларуси, рассказать нам о секретах поиска на территории республики Беларусь.

«Я занимаюсь генеалогией более 10 лет. Первые шаги в этом направлении проходили постепенно благодаря занятиям наукой и изучению собственной родословной. Обучение в аспирантуре по исторической специальности впервые позволило соприкоснуться с белорусскими и зарубежными архивами, что в свою очередь расширяло представления о хранящихся там документах и о возможностях их использования в генеалогических целях, а исследование собственных корней помогло отточить на практике приемы и техники поиска людей в прошлом, освоить методологию генеалогической дисциплины. Учитывая, что мои предки происходят как из западной, так и из восточной Беларуси, сразу же удалось ощутить разницу в генеалогии на этих территориях, столкнуться с первыми сложностями и найти возможные пути их решения».

Я решил составить генеалогическое древо своей семьи, с чего начать?

Первым делом нужно подготовиться и собрать максимальное количество информации о своих родственниках и предках:

- фамилии,

- имена,

- отчества,

- года и места рождения.

Если у вас нет таких сведений, то вам стоит поискать информацию в архивах органов ЗАГС и поспрашивать самых пожилых родственников, чтобы они вам подсказали даты рождения, даты бракосочетания, наличие братьев и сестер, вероисповедание, принадлежность к сословию. Собранная информация поможет избежать ложных путей и ошибок при проведении генеалогического исследования.

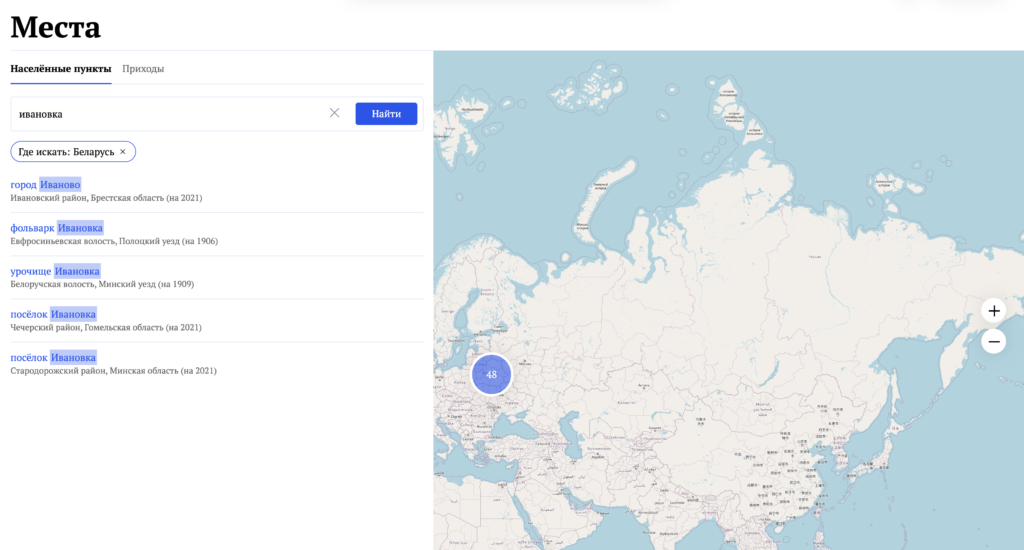

Чаще всего первые сложности возникают при поиске нужной деревни или города. Территориально-административное деление часто менялось, и населенные пункты переходили то в один район, то в другой. Вместе с последним обновлением на сайте Familio.org была загружена карта Республики Беларусь с современным административно-территориальным делением. Как это обновление поможет пользователям, рассказал технический директор Familio.org Иван Зыков:

«На данный момент по Республике Беларусь загружено 21 282 населенных пункта. Обновление поможет определять принадлежность территории к современному сельсовету, а значит, пользователи смогут отправлять запросы в архивы точно по нужному адресу. Кроме этого, на сайте Familio.org работает гибкий поиск по населенным пунктам. Это означает, что система учитывает возможное неправильное написание названия в поиске. Например, по запросу «Ивановка» найдется и деревня Ивановское».

Руководитель группы контента Familio.org Денис Самойлов рассказал, что к следующему обновлению на сайте по Республике Беларусь будут оцифрованы и загружены названия населенных пунктов из исторических дореволюционных справочников:

• Список населенных мест Витебской губернии. 1906 год.

• Список населенных мест Минской губернии. 1909 год.

• Список населенных мест Могилевской губернии. 1910 год.

• Список населенных мест Гродненской губернии. 1905 год.

• Виленская губерния: полный список населенных мест со статистическими данными о каждом поселении. 1905 год.

Это позволит учитывать при поиске старые названия населенных пунктов, а также найти те населенные пункты, которые сейчас уже исчезли. Ведь часто бывает, что название и административная принадлежность населенного пункта, указанного в свидетельстве о рождении вашего родственника, многократно изменялись, и найти его с помощью поиска в Яндекс.Картах или Google.maps бывает крайне проблематично.

Кроме дореволюционных названий населенных пунктов на Familio.org появится информация о количестве жителей, о географических особенностях местности, а по некоторым губерниям — о принадлежности территории волости к церковному приходу. Денис Самойлов уточнил, что обновление следует ожидать к ноябрю.

Уже сейчас вы можете зарегистрироваться на сайте Familio.org, найти на карте населенный пункт, из которого родом ваши предки, и добавить информацию о них. В будущем это поможет скооперироваться с людьми, ищущими в той же местности, что и вы. Вдруг окажется, что ваши предки — родственники?

Что я могу найти о своих предках в архивах ЗАГС?

Органы ЗАГС занимаются регистрацией гражданских событий: рождения, браки, разводы, смерти. При обращении в архив ЗАГСа вы можете получить повторное свидетельство или справку о рождении, браке, разводе или смерти вашего родственника.

Так как Западная Беларусь (Брестская, Гродненская, часть Минской областей) до 1939 года находилась в составе Польши, то ЗАГСы на данной территории заработали впервые в 1940 году, а затем уже после освобождения республики от нацистов — с 1944 года. По некоторым местностям параллельно исправно велись метрические записи вплоть до 1960-х годов.

Главные документы генеалога: советский период

Заключительный материал из цикла о главных документах генеалога

Читать материал

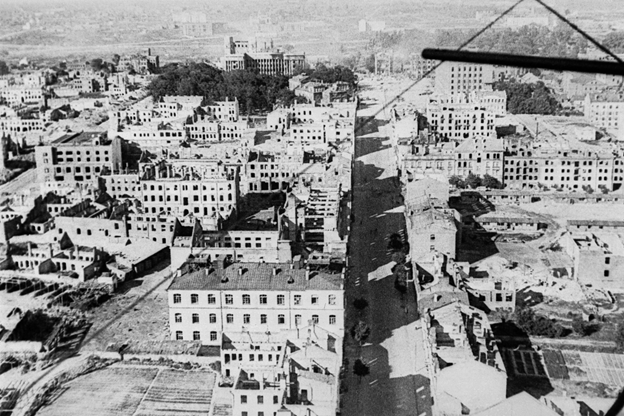

В то же время в БССР, где органы ЗАГС стали образовываться уже в 1919 году, сохранность документов оставляет желать лучшего: во время Второй мировой войны множество архивов было уничтожено. Например, ЗАГСы Краснопольского, Чериковского и Чаусского районов Могилевской области полностью сгорели во время боевых действий. Наилучшей сохранностью документов могут похвастаться отделы в Смолевичах, городе Узда Минской области, где во время Великой Отечественной войны удалось спасти большую часть актовых записей.

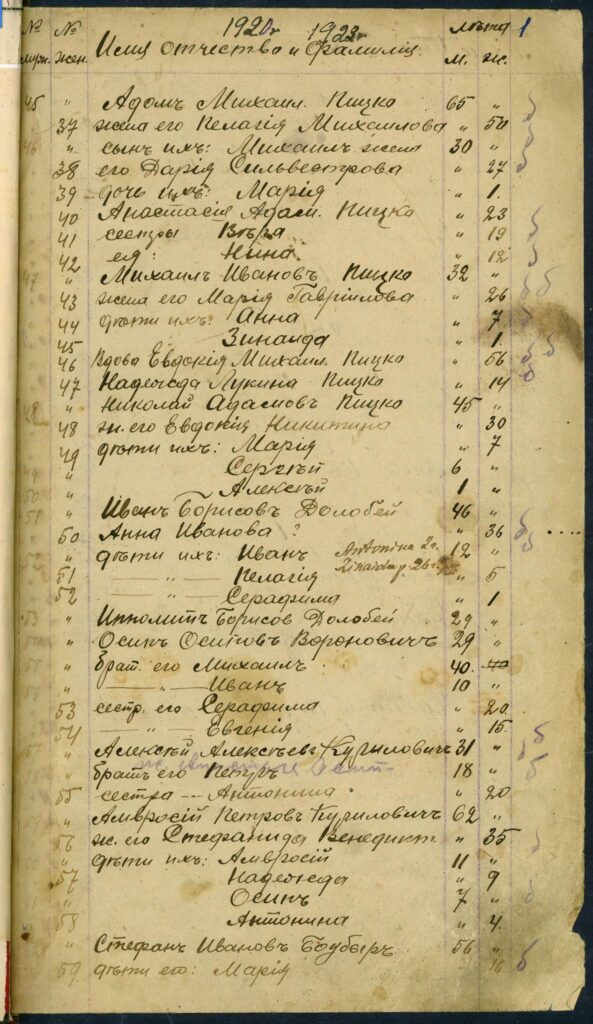

Самые старые документы встречаются в Дубровенском ЗАГСе Витебской области (1921 год), Рогачевском, Речицком ЗАГСе Гомельской области (1920 и 1926 года), Любаньском, Крупском, Узденском, Смолевичском ЗАГСах Минской области (1920 год).

Вторые экземпляры актовых записей сегодня хранятся в областных архивах ЗАГС. Так, в Могилевском областном архиве ЗАГС выборочно сохранились записи с 1935 по 1939 года, хотя попадаются отдельные более старые документы (например, по Чериковскому району есть записи за 1928 год), а по Гомелю имеются отдельные актовые записи за 1919-1939 года. В Витебском областном архиве ЗАГС самые ранние записи касаются Чашникского (с 1923 года), Кохановского (с 1924 года), Вертинского (Полоцкого, с 1929 года) районов.

В то же время различные коллекции документов ЗАГС, в том числе и переданные в разное время данными учреждениями, восстановленные, черновые записи и т. д., хранятся в различных фондах республиканских, областных и зональных архивов.

Обратите внимание, что при получении повторного свидетельства или справки необходимо будет доказать родство, то есть предоставить документы, подтверждающие, что человек, на которого запрашивается актовая запись, является вашим родственником.

В какие белорусские архивы следует обращаться?

Принцип поиска людей в Республике Беларусь за советский период не отличается от поиска в других республиках бывшего СССР. Документы по личному составу хранятся в организациях 75 лет. Поэтому для получения сведений за этот период в первую очередь надо обратиться в сами организации (например, в те, где искомый человек работал или учился) или же в организации-правопреемники с документами, доказывающими родство исследователя с необходимой персоной. Документы по личному составу ликвидированных государственных и негосударственных учреждений хранятся в архивах вышестоящей организации или в территориальных архивах.

Источники после 1917 года и до сегодняшнего дня хранятся в республиканских, областных и зональных государственных архивах, городских или районных архивах местных исполнительных и распорядительных органов власти (территориальных архивах), архивах государственных органов и организаций.

Прежде всего необходимо выделить:

- Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ), областные и зональные архивы. Наиболее интересные с точки зрения генеалогии собрания документов посвящены необоснованно репрессированным и угнанным в Германию в годы Второй мировой войны жителям БССР, учету партийных граждан, статистическому и экономическому учету населения — переписи советского периода, похозяйственные книги (только областные и зональные архивы) и др., а также различным событиям Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Кроме того, Гродненский и Брестский областные и Молодечненский зональный архивы содержат обширный массив данных по периоду вхождения западной части республики в состав Польши в 1920-1939 годах.

- Гомельский, Гродненский и Могилевский областные архивы общественных объединений включают комплекс документальных материалов из местных отделов и организаций Коммунистической партии. Состав дел партийного учёта тот же, что и в НАРБ, за исключением партийной переписи 1920-х годов.

- Ведомственные, силовые, отраслевые архивы (архивы КГБ, МВД, судов, прокуратуры, следственного комитета) содержат следственные дела, сведения на репрессированных, арестованных и умерших в застенках НКВД, в том числе сведения о месте захоронения расстрелянных (Центральный и областные архивы КГБ), о подвергшихся в административном порядке ссылке, высылке, депортации, направлении на спецпоселение, удалении за пределы республики (Информационный центр МВД, областные УВД, Верховный суд РБ и др.).

Предостережения:

- имейте в виду, что метрических книг в областных архивах нет;

- учитывайте очень плохую сохранность документов до 1944 года по причине прокатившихся по территории Республики Беларусь войн;

- не забывайте о важности российских архивов (ГАРФ, РГАСПИ, РГАНИ, ЦАМО РФ и других) в поиске информации за межвоенный период.

Что касается документов до 1917 года, то в отличие от России и Украины, где дореволюционные документы находятся в основном в региональных архивах, в Республике Беларусь существуют два Национальных исторических архива (НИАБ):

- в Гродно, охватывает территории бывшей Гродненской и части Виленской губерний в основном с 1802 года.

- в Минске, охватывает территории по всей Беларуси с XIV по конец XVIII веков, а также Минской, Могилевской, Витебской и части Виленской губерний с конца XVIII по середину XX века (метрические книги до начала 1940-х годов).

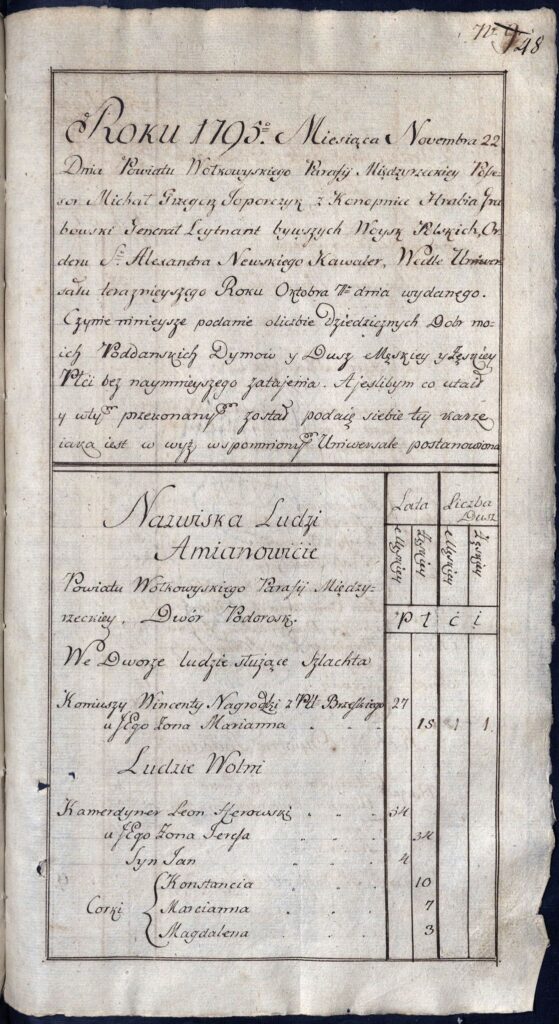

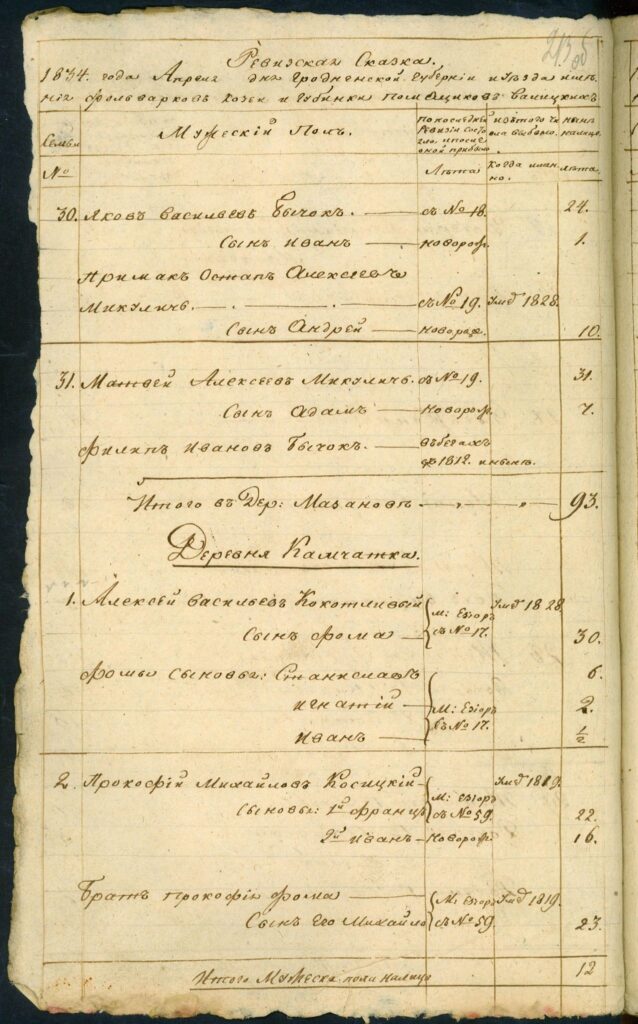

После разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 года) часть Республики Беларусь поэтапно включалась в состав Российской империи. С точки зрения генеалогии это важно учитывать при анализе материалов ревизий податного населения на присоединенных территориях. Если восточные земли еще попали под III (1763 год) и IV (1782 год) переписи, то остальное население было переписано позже. Первой всеобщей ревизией, охватившей всю современную территорию Беларуси, стала V перепись 1795 года.

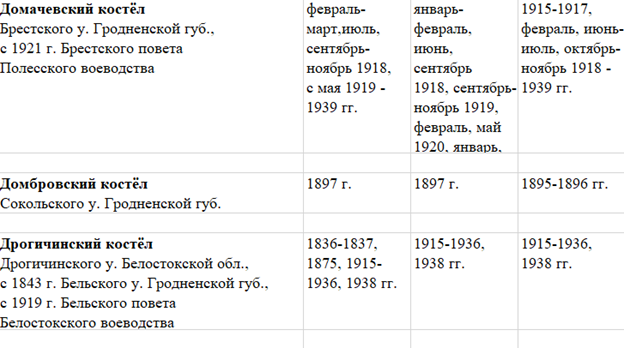

Другая особенность присоединенных территорий — наличие здесь большого количества католических и греко-католических храмов, монастырей, религиозных институтов и верующих (до 95-97% всего населения).

Для данной территории были характерны смешанные браки, а дети, рожденные в них, могли быть крещены попеременно и в католичестве, и в православии. Ведение метрических книг имело ряд особенностей и в некоторых вопросах существенно отличалось от православных.

Например, греко-католикам разрешалось вступать в брак: жениху с 14, невесте с 12 лет; регистрировался только факт крещения, а не рождения; записи имен передавались в народной форме (Элиаш — Илья, Гануся — Анна); книги велись в одном экземпляре (позже, в середине XIX века, были сделаны копии сохранившихся).

Как найти информацию о предке, который воевал?

Если ваш предок воевал, то вам стоит обратиться к военным архивам и алфавитным спискам.

Современные районные и областные военкоматы не содержат сведений военного периода — за редким исключением. Например, в Военном комиссариате Калинковичского района Гомельской области частично сохранились:

- Именные списки призванных в Советскую Армию за 1941-1953 года.

- Книга алфавитного учета призванных районным военкоматом по мобилизации в 1941 году.

- Справки по персональному учету потерь с 1944 года.

Небольшие вкрапления данных можно обнаружить порой в областных и зональных архивах. Например, в НАРБ находится огромный массив данных белорусских партизан. В 2020 году архивом была запущена платформа «Партизаны Беларуси», где каждый с помощью поисковой системы может найти ценные сведения о своих героях Великой Отечественной войны. В базу данных попали документы партизанских отрядов, сражавшихся с фашистами на территории Беларуси, России, Украины, Польши и других стран. Каждый день в летопись партизанской истории добавляются новые имена и архивные документы.

Но самая большая надежда исследователей в поиске своего пропавшего без вести родственника возлагается на Центральный архив Министерства обороны РБ. И хотя до 1981 года документы из Белорусского военного округа передавались на постоянное хранение в архив Министерства обороны СССР (теперь ЦАМО РФ), более 70 000 личных дел офицеров, генералов, адмиралов — участников Великой Отечественной войны находятся сегодня на хранении в ЦАМО РБ в Минске. В фондах этого архива отложилась часть документов 1941 и 1943-1944 годов, в том числе небольшое количество призывных списков. Некоторые бумаги времен Великой Отечественной войны до сих пор остаются засекреченными.

Самый старый комплекс документов, хранящихся сегодня в ЦАМО РБ, — книги учета больных и книги офицеров Гомельского военного госпиталя за 1928 год.

В архив можно обращаться с запросами о помощи в поиске сведений и на репрессированных, а затем реабилитированных военным трибуналом родственников, поскольку пару лет назад военные суды и прокуратуры приняли решение о передаче в ЦАМО таких дел за период 1950-1960-х годов.

Исследователям также помогают музеи, ветеранские организации, специальная литература. Из последних изданий хочется выделить первый на просторах СНГ учебник военного поиска, в том числе на территории Беларуси, Альманах №2 международного образовательного проекта ГенЭкспо.

Если мои предки были переселенцами в Сибирь в конце XIX — начале XX веков, что я могу о них узнать?

Как ни парадоксально, но проще узнать об этом не в национальных исторических архивах, в Минске и Гродно, а в материалах областного архива по месту переселения или же из материалов семейного архива.

А чем действительно богаты фонды губернских по крестьянским делам присутствий и канцелярий гражданских губернаторов белорусских губерний, так это генеалогическими материалами по тем семействам, которые изъявляли желание переселиться, но переселены не были. Как правило, к прошениям о переселении прилагались сведения о семейном и имущественном положении потенциальных переселенцев, а также об условиях их жизни.

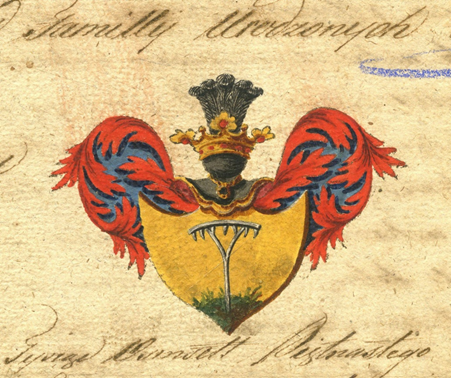

Как искать предков XVIII века и раньше на белорусских территориях?

При изучении родословной за XVIII век и раньше нужно иметь в виду, что множество документов уже выложены в открытый доступ в Интернете:

- материалы Гродненской и Кобринской экономии, пущ и лесов;

- акты Виленской археографической комиссии;

- часть Литовской метрики;

- Декреты Главного Литовского Трибунала (1583-1655 года);

- подымные тарифы по отдельным воеводствам ВКЛ;

- крестоприводная книга шляхты ВКЛ 1655 года;

- часть архива Радзивиллов;

- летописи и хроники;

- сборники тестаментов (завещаний);

- Русская (Волынская) Метрика (1652-1673 года);

- гербовники и списки шляхты и урядников ВКЛ и многое другое.

Параллельно следует изучить историю искомой местности и выяснить подробности ее территориально-административного и конфессионального деления, ее принадлежности (государственная или частная территория), фамилии владельцев, год постройки храма и др.

Кроме того, большинство православных храмов в Республике Беларусь с 1596 по 1830-е года были греко-католическими (униатскими). Следовательно, искать метрические книги по церквям за XVIII век следует в фондах униатских митрополий, а иногда и католических. Они могут храниться в архивах и библиотеках Минска, Гродно, Москвы, Санкт-Петербурга, Вильнюса, Варшавы, Львова, Киева.

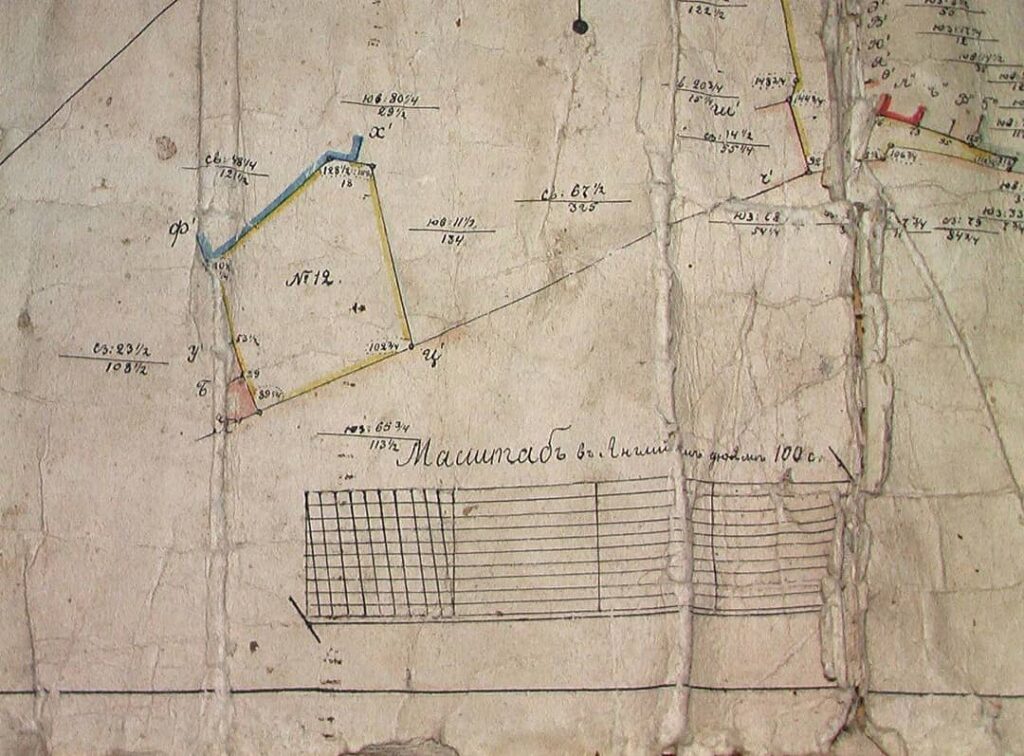

Следующий шаг — изучить указатель Спрогиса и переводную таблицу Горбачевского, чтобы установить, какое количество документов (инвентарей, люстраций, размерений) существовало по искомой местности к концу XIX века, а затем постараться найти указанные в справочниках документы в архивах и библиотеках Минска, Вильнюса, Варшавы, Кракова. Развитию инвентарей способствовала волочная «помера» Сигизмунда ΙΙ Августа 1557 года.

Кроме того, следует обратить внимание на документы гродских, подкоморских и земских судов в архивах и библиотеках Минска, Вильнюса, Варшавы, где могут попасться, если повезет, судебные разбирательства ваших предков.

Какие сложности могут возникнуть при поиске предков из Беларуси?

В архивной сфере Республики Беларусь, как и у многих стран бывшего СССР, всегда хватало и будет хватать различных проблем на многих уровнях. Корни проблем видятся в заржавелости многих элементов механизма системы, аморфности части персонала, нежелании меняться и в целом в непонимании тех реалий, в которых оказалась вся отрасль. Если в первые десять лет после распада СССР, в силу наработанной инерции, белорусская архивистика задавала тон в регионе, то на сегодняшний день она сильно отстает в развитии данной сферы по сравнению с другими странами СНГ.

Однако даже в самых сложных ситуациях можно найти пусть и не абсолютно исчерпывающее, но по крайней мере компромиссное решение. Конечно, имеются целые регионы (например, много таких в Витебской области), где полное отсутствие каких-либо документов считается нормой. В силу того, что территория Беларуси часто становилась ареной различных потрясений и негативных событий XX века, документальные свидетельства прошлого исчезали в неизвестном направлении. Однако с течением времени все же удается обнаружить как в республике, так и за ее пределами фрагменты архивных сокровищ, позволяющие продвигаться в исследованиях. Пусть порой на это уходит много времени и ресурсов, но надежда на положительный или удовлетворительный итог всегда существует.

Перемены в лучшую сторону все равно наступят. Приход молодых прогрессивных кадров, глобализация и цифровизация всего мира, осознание обществом и государством важности генеалогических знаний в формировании, укреплении и воспитании нации сильно влияют на этот процесс и ускоряют его.

Что ждет генеалогию в будущем?

Генеалогия будущего — за технологиями. Наступит такой момент, когда можно будет составить свою родословную, не выходя из дома, при этом приложив минимальное количество усилий и углубившись на максимальное число поколений. Роботы, которые буду разговаривать с вами голосом предка и улыбаться вам из экрана смартфона, станут обыденностью. Специальные программы легко смогут распознавать рукописный текст, а ДНК-генеалогия охватит умы большинства населения. Звучит слишком фантастически? Тем не менее мы к этому активно движемся!

Сегодня появляются новые проекты и генеалогические сервисы, задача которых — сделать генеалогию доступной и понятной любому неподготовленному человеку. Например, историк-генеалог Александр Воробьев с коллегами создали именно такой проект — Familio.

Сервис Familio.org берет на себя очень важную и нужную миссию по аккумулированию персональной истории значительной части населения Евразии. Это смелый и ответственный шаг, который заслуживает уважения. Возможность найти практически все самое необходимое на одной площадке, в одном месте за пару кликов облегчает генеалогические поиски сотням тысяч людей. Цели и задачи у проекта весьма амбициозные, но только так можно достичь поистине грандиозных результатов.

Конечно, нельзя представить себе данный проект без географического центра Европы, без белорусской генеалогии. Многие очень давно ждали белорусскую повестку на Familio. Интерес к данному региону стабильно держится на высоком уровне из года в год за счет огромного количества эмигрантов, покинувших родные края в разные годы по разным причинам.

«Появившаяся карта современных населенных пунктов Беларуси, как известно, лишь первый шаг на пути к интригующим перспективам. Что ж, ждем свежих новостей от Familio и спешим заполнить свои профили новыми географическими точками!»

Ваше имя

Какой-то текст ошибки

Какой-то текст ошибки

Настоящим подтверждаю своё согласие с условиями Политики конфиденциальности, в том числе, с условиями обработки персональных данных.

Какой-то текст ошибки

Если ищете пропавшего брата, сестру, родителей, друзей, коллег или других людей в Минске, воспользуйтесь удобным сервисом. Алгоритм действий схож с последовательностью поиска человека из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Киева и других городов России или иной страны. Система используют открытые источники, сведения из социальных сетей. На результат могут повлиять разные данные. Например, имя, фамилия, отчество, возраст, телосложение, цвет волос, рост, где проживает сейчас или жил ранее (город/улица/дом), городской номер телефона.

Сегодня поиск нужного человека не занимает годы, а выполняется за несколько минут. Чтобы воспользоваться программой, требуется ввести в пустые поля известную информацию. После нажатия на поиск, будет отображён список пользователей с фотографиями, соответствующие вашему запросу. Если в выдаче отсутствует нужный человек, постарайтесь подробнее заполнить сведения в поисковике. Недостаточно написать, как его зовут.

Программа отобразит людей вместе с их соцсетями. Это позволит сразу наладить связь. Чтобы найти человека, сегодня не нужно обращаться с заявлением в НИИ, полицию и т.д. Всё можно сделать онлайн бесплатно без регистрации.

Историк-архивист Юрий Снапковский и специалист по библиотечному и архивному поиску Наталья Гаркович рассказывают о всех аспектах поиска в Беларуси.

Редакторы: Дарья Долматова и Нина Волкова

Беларусь — большая восточноевропейская страна со своей особенной историей, и, разумеется, спецификой генеалогического поиска. На первый взгляд может показаться, что поиск по Беларуси идентичен российскому опыту. В материале мы расскажем, что реальность отличается от наших представлений и поясним, что делать, если необходимо обратиться в один из белорусских архивов.

Специфика белорусского генеалогического поиска

В Беларуси значительно отличается структура хранения исторических документов, а также принцип их распределения.

Необходимо ориентироваться в истории региона — только тогда исследователь поймёт, какие источники и какого конкретного периода дадут необходимый результат. Дело в том, что в Беларуси древних в историческом смысле этого слова документов совсем немного. Более того, государственные архивы Беларуси подчинены не Министерству культуры, а Министерству юстиции.

Ещё один аспект, на который оказали влияние советские стандарты, — наличие двух центральных архивов, где хранятся документы до 1917 года. Оба носят название Национальных исторических архивов, один из которых расположен в Минске, а другой — в Гродно. Впрочем, вопрос централизации необходимо рассматривать вместе с идеей о сохранности документов, ведь когда источники сосредоточены в одном месте, существует риск их полного уничтожения (в случае пожаров и т. д.). Если документы находятся в разных местах, то в случае, когда одно здание подвергается разрушению, остаются другие аналогичные источники.

Именно поэтому, например, не следует искать дореволюционную документацию в областных городах Беларуси, кроме Минска и Гродно. Все документы собраны в двух центрах, если они не хранятся в библиотеке или частном собрании — такие моменты необходимо выяснять по ходу исследования, ориентируясь на конкретные виды документов.

Если вы обращаетесь в белорусский архив и понимаете, что по нужному приходу и территории не сохранилось ни одной ревизской сказки, ни одной метрической книги — это нормальная ситуация для Беларуси. По конкретному населенному пункту может не быть ни метрик, ни переписи. Однако может сохраниться, к примеру, посемейный список или его фрагмент. В таком случае, к сожалению, ваш поиск ограничится лишь отдельными выписками.

Документы гибли по многим причинам, не только в условиях Великой Отечественной войны. На территории Беларуси велись боевые действия и в Первую мировую войну, и при Наполеоне, а также ранее — всё это влияло на сохранность документов в регионе. Если рассматривать, к примеру, территорию бывшей Могилёвской губернии (Восточная Беларусь), то мы наблюдаем следующую ситуацию: многие метрические книги, централизованно хранившиеся в районных ЗАГСах, во время Великой Отечественной войны «пропали». Все книги с актовыми записями, советские и дореволюционные, всё, что хранилось в местных ЗАГСах, — во время войны во многих случаях было утрачено. И такая ситуация не только в регионах. Жители столичного Минска после войны также остались без довоенных и дореволюционных метрик, поскольку основная масса метрик по Минскому району хранилась в Минском ЗАГСе, в здание которого в 1944 году при освобождении города попала советская авиабомба. Все метрики до 1944 года были уничтожены, а после войны жители Минска и окрестностей вынуждены были «восстанавливать» свои метрики буквально со слов.

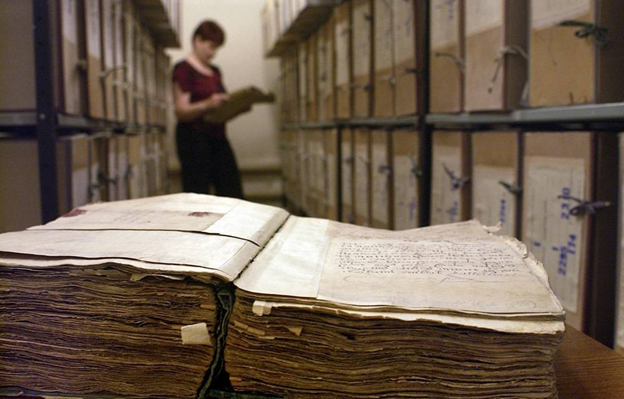

Напомним, что степень сохранности генеалогических источников варьируется в зависимости от исторических обстоятельств. Прежде, чем приступить к поиску, нужно разобраться в работе того или иного вида архива: республиканские исторические, областные, характерные только для Беларуси зональные архивы, а также ЗАГСы.

Архивы и генеалогический поиск

Архивы Беларуси принимают все запросы, которые поступают в виде официальных обращений: любой человек может обратиться со своей проблемой, и её обязательно рассмотрят.

В Беларуси чётко работает система запроса — согласно закону, с нормой ответа по времени. Основной процесс проходит так: письмо поступает в архив, регистрируется под определённый номер, за назначенный период на него должны ответить. Также запрос может дорабатываться, если изначально представлено мало информации. Поэтому важно писать в архив с указанием максимально полных исходных данных (особенно — населенных пунктов проживания предков), а также указать конкретную цель поиска. После этого ответственный работник подробно рассматривает запрос: есть ли источники по этому региону (или даже по этому семейству), есть ли перспектива исследования. Всё это — бесплатно. Это — первый этап, который завершается обязательным ответом из архива. После того, как сотрудники архива подтвердят наличие документов с указанием круга источников, по которым возможно восстановление родословной, доступен второй этап работы с архивом. Поиск углубляется уже при внесении аванса — для Беларуси это классическая система работы архивов.

В архивах рабочих рук крайне мало, нет возможности обрабатывать столько генеалогических запросов, сколько приходит. Поэтому примерно в течение первой половины каждого января Национальный исторический архив Беларуси, к примеру, набирает запросы на весь год вперёд, чтобы постепенно осуществлять по ним поиск.

Плата за генеалогическое исследование по одной линии (фамилии) в архивах может доходить

до 50.000 российских рублей в эквиваленте. У частных компаний обычно стоимость генеалогических поисков больше, она включает также более презентабельное и понятное оформление результатов. Архив же даёт ответ просто «чёрными буквами на белом фоне» — выписки из документов, не адаптируя оформление самих документов под вкусы и предпочтения заказчика. Работу сотрудников архива обязательно проверяют: сходятся ли результаты поиска с данными человека, род которого исследуется, входят ли найденные люди в прямое родство. Такая плановая генеалогия раздаётся многим сотрудникам архива.

Поиск в Интернете

В целом, в главных архивах Беларуси многое оцифровано, но доступ к электронным ресурсам можно получить только через читальный зал архива. Не так давно в открытый доступ было выложено большинство описей фондов Национальных исторических архивов Беларуси в Минске и Гродно.

Не нужно отчаиваться, если чего-то нет онлайн: метрик, за редким исключением, на сайтах белорусских архивов нет вообще никаких. Если повезёт, то можно попасть на виртуальные тематические выставки, например, к 100-летию Первой мировой войны, где представлен набор определённых отсканированных документов, которые ранее не были доступны широкой публике.

В то же время, отсутствие отсканированных документов на сайте белорусских архивов в значительной мере компенсируется их наличием на сайте религиозного движения мормонов. Мормоны оцифровали и сделали доступными многие архивы мира. В 1990-е годы архивная служба Беларуси начала сотрудничать с мормонами, что привело к значительному «расширению» источниковой базы. Представители движения мормонов микрофильмировали всё «генеалогическое», что только было в архивах: в основном, метрики и ревизии, которые потом выкладывались в свободный доступ. Посмотреть их можно только пройдя персональную

регистрацию. Буквально недавно мормоны объявили о завершении многолетнего масштабного проекта по оцифровке своей коллекции из миллионов рулонов микрофильмов, содержащих документы генеалогического характера, и открытия к ней свободного доступа онлайн.

Не стоит забывать, что «белорусский сегмент» представлен также в архивах Москвы и Санкт-Петербурга — так что имеет смысл дополнительно посмотреть документацию и там.

Как хороший онлайн-ресурс интересен также архив Латвии. Пройдя регистрацию на латышском сайте, можно найти лютеранские, католические и другие приходы. Есть приходы за пределами Латвии — в основном это территория современных Беларуси и России.

Кроме того, в расширении научно-справочного аппарата Национального исторического архива Беларуси помогают волонтёры, вручную набирая тексты описей, чтобы облегчить поиск по ним на сайте архива. Такая самоорганизованная группа энтузиастов сотрудничает с архивом на безвозмездной основе. Архивное руководство вскоре убедилось, что своими силами очень трудно было бы осуществить такой объем работы. Волонтёрское движение разрастается, и при желании каждый может к нему присоединиться. Волонтёры работают бесплатно, а архив лишь осуществляет «контроль качества» их работы. Архив работу принимает порциями —

на сайте регулярно расширяется база для поиска по ключевым словам или фразам.

Приведём пример эффективности проводимой волонтёрами работы. У одного из клиентов, обратившихся в архив с официальным запросом, вырисовывалась «классическая» крестьянская генеалогия. Но помимо восстановления собственно генеалогической цепочки, с помощью автоматического поиска по набранным описям удалось найти на прадеда заказчика аж четыре судебных уголовных дела за вторую половину XIX века — два случая кражи, один случай попытки кражи, а также подозрение в изнасиловании. Из этой генеалогии получилась целая история. Это уже намного интереснее, чем просто имена и даты рождения предков. Поэтому чем «уголовнее» были предки, тем продуктивнее архивные поиски для их потомков.

Как попасть в белорусский архив

Ошибка многих начинающих исследователей состоит в том, что они не изучают заранее или же изучают очень поверхностно материалы собственного домашнего архива, не опрашивают родственников, не изучают надписи на могилах, но просто сразу едут в архив искать «какие-нибудь» документы. Так что есть большая разница между тем, приезжают ли люди со знанием генеалогической специфики Беларуси или без неё. Для начала следует изучить имеющиеся сайты. Хороший старт — сайт архивной службы Беларуси, где представлен обширный научно-справочный аппарат.

- Заявка-запрос (можно и нужно её оформлять по электронной либо бумажной почте).

- Ответ из архива. Вам нужна справка о наличии данных в архиве — она бесплатная. Специалист подготовит ответ, за какие годы сохранились метрики по конкретным приходам. Нужно чётко сформулировать суть вопроса, дождаться ответа, а потом уже решать, ехать или не ехать в архив.

- Заказ документов для работы с ними в архиве, либо заказ генеалогического исследования. В случае, если понадобятся документы из Национального исторического архива Беларуси, необходимо будет записаться на приём в читальный зал по телефону или электронной почте. Сейчас работают два читальных зала, но совсем не обязательно сразу ехать: документы всё равно выдадут не сразу, хотя к приезжим относятся довольно лояльно и с пониманием.

- Очное посещение архива и непосредственная работа с источниками.

Если говорить о самых популярных запросах, то многие из них связаны с подтверждением той или иной национальности (еврейской, немецкой, польской и т. д.). Хотя надо понимать, что формуляр основных генеалогических документов (метрик, ревизий, посемейных списков) до революции вообще не имел такой графы, как «национальность». Также большинство запросов вызвано простым интересом к генеалогии: «Хочу знать свои корни».

Ряд обращений в архив имеет социально-правовой характер (доказательство родства для получения права наследования и так далее).

Нужно также быть готовым к тому, что в белорусских архивах может не оказаться документов по интересующей вас территории. В силу «общей» географии вполне вероятно, что некоторые исторически единые документальные комплексы в настоящее время «разбиты»: они могут быть и в Беларуси, и в Польше, и в Литве, и в России (и даже во всех названных странах одновременно).

Например, по ряду православных приходов Оршанского уезда Могилёвской губернии одна часть метрических книг находится в Национальном историческом архиве Беларуси (город Минск), а другая — в Государственном архиве Смоленской области. Если окажется действительно так, то нужно будет готовиться к нескольким генеалогическим командировкам.

Русско-белорусские проекты по генеалогии и будущее белорусского сегмента науки

Частных инициатив по русско-белорусской генеалогии, к сожалению, на международном уровне сейчас нет. Только государственные. Но и они имеют, скорее, общеархивную тематику. Бывают отдельные случаи обмена информацией, совместных изданий архивных учреждений нескольких стран.

У генеалогии Беларуси большое будущее: когда есть большой спрос, есть и предложение. Сам факт услуги генеалогического поиска уже замечателен, потому что в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья государственные архивы такой услуги и вовсе не оказывают. Они разрешают приехать, бесплатно самостоятельно сделать копии документов собственными техническими средствами, но без оказания услуг генеалогического поиска.

В настоящее время в Беларуси наблюдается рост национального самосознания, повышается интерес к истории, истории рода, истории страны. В условиях пандемии получили большее развитие частные генеалогические инициативы. Возник большой поток запросов, а у архивных работников появилось меньше возможностей для такой работы. Архивы зачастую не справляются со всем потоком генеалогических запросов, когда приходят буквально тысячи писем. Ведь работа архивов имеет не только генеалогический характер: их первостепенное направление работы — «открывать» и популяризировать историю отечества. Одной из важнейших задач архивистов является также популяризация и развитие научно-справочного аппарата (создание путеводителей, справочников, баз данных) на основе хранимого комплекса документов. Это в перспективе упрощает алгоритмы и повышает качество, скорость самостоятельных генеалогических поисков граждан. Поэтому нужно с пониманием и уважением относиться к архивистам, не воспринимая их лишь как простых «листателей метрик».

Белорусские архивы могут быть интересны жителям всего постсоветского пространства, даже тем, кто не связан с Беларусью генеалогически. Например, в архивном фонде Могилёвской римско-католической консистории имеются метрические книги и списки прихожан по очень многим костёлам не только Беларуси, но и России, Украины, Средней Азии.

Личные истории поиска

Рассказывает Юрий Снапковский:

«…Когда-то, приступая к собственным генеалогическим поискам, я с горечью обнаружил, что по населённому пункту в Могилёвском уезде Могилёвской губернии, из которого происходил мой прадед, не сохранилось ни одной церковной метрической книги, ни одной ревизской сказки. Всё было в ноль уничтожено в первой половине XX века. Некоторым «спасением» стал фрагмент посемейного списка волости за начало XX столетия, в котором оказалась семья моего прапрадеда.

Но, в целом, у меня не оставалось другого выбора, как восстанавливать дореволюционную историю своей семьи по документам… советского периода! В итоге, получилась парадоксальная ситуация, когда на историю XIX — начала XX веков пролили свет довоенные советские документы. Именно из протокола первичной комиссии по чистке членов партии за 1933 г. я узнал, что мой прадед Иван Яковлевич Снапковский, будучи до революции кадровым военным на протяжении 12 лет, окончил школу подпрапорщиков и в 1905 году активно участвовал в подавлении революционного движения в Климовичском уезде Могилёвской губернии, имел медали и благодарности за службу царю и отечеству, а его жена, моя прабабушка, до революции работала ключницей у полицейского чиновника.

Иной интересный пример вообще не связан с письменными источниками. На протяжении многих лет я тщетно пытался выяснить девичью фамилию матери Ангелины Петровны Крачковской — моей прабабушки по материнской линии. Мне лишь было известно, что Ангелина происходила из шляхты Борисовского уезда Минской губернии, а её мать звали Михалиной (в то время как линия отца Ангелины была уже хорошо мной изучена вплоть до начала XVIII века). Я был на 200% уверен, что вопрос полностью исчерпан и что мои поиски в этом направлении совершенно безрезультатны и бесперспективны. С другой стороны, мой семейный архив как-то пополнила маленькая стопка «однотипных» фотографий середины 1950-х годов, доставшихся мне в наследство от умершей одинокой кузины моего деда. Все эти фотографии были адресованы родной сестре моей прабабушки — Софии Петровне Крачковской.

Всё бы ничего, да вот только сильно интриговала надпись на оборотной стороне одной из фотографий: «На память дорогой племяннице Соне от тёти». Стало быть, изображённая на ней старушка могла быть родной сестрой той моей прапрабабушки Михалины, девичью фамилию которой я так хотел узнать! Ко всему прочему, мне на память тогда пришла фраза «Семья тёти Виктории» из заупокойного списка, который также перешёл мне в наследство вместе с домашним архивом «племянницы Сони». То есть была некая Виктория, которую сестра моей прабабушки называла «тётей», и была некая «тётя», которая называла сестру прабабушки «племянницей» (стало быть, её «племянницей» являлась и моя прабабушка Ангелина!). На других фотографиях были изображены дети и внуки этой «тёти». Но где тогда искать всех этих людей: где жили они? и где теперь могут жить их потомки? Обратного адреса на конверте с этими фотографиями не было…

Я хочу обратить внимание, что сейчас речь идёт не о вопросе методики поиска, а о самом настоящем чуде. Вопрос разрешился совершенно неожиданно. Однажды отец передал мне огромную пачку недорогого чёрного чая, которую я принёс домой, и этикетку на ней почему-то стала рассматривать моя бабушка, внимательно вчитываясь в неё. Бабушка прокомментировала прочитанное: «Агрогородок Вишнёвка выпускает чай… Твой дед когда-то давно был прописан в этой Вишнёвке у каких-то родственников…» Меня как молнией пронзило: какая Вишнёвка?! Какие родственники?! Я всю линию деда максимально изучил вдоль и поперёк — какие ещё могут быть родственники?! Бабушка сказала, что только сейчас вспомнила об этом эпизоде жизни деда (как-никак прошло более полувека!). Сила интриги была в том, что мой покойный дед — внук той самой Михалины, за девичьей фамилией которой я «охотился» много лет. Впрочем, на тот момент идея ехать в Вишнёвку (это под Минском) мне показалась слишком уж фантастической, чтобы стать «нитью Ариадны» для меня, блуждающего в лабиринте неведения. В общем, через месяца три мы с супругой всё же сели в машину и поехали в эту Вишнёвку… Сейчас нет возможности вдаваться в детали того странного расследования. Скажу только, что всё закончилось тем, что мы оказались на могиле этой «тёти Виктории», где узнали, что звали её Рымкевич Виктория Михайловна и что умерла она (в 1957 году) через год после того, как её сфотографировали в возрасте примерно 90 лет.

Дальше — больше. В тот же день мы с супругой вошли в дом внука этой Виктории — известного белорусского художника Вячеслава Геннадьевича Павловца, который тут же указал нам на фото своей бабушки. В руках я принёс с собой точно такое же фото… Но — самое важное — художник ответил на главный мой вопрос: девичья фамилия Рымкевич Виктории Михайловны — Заровская. Так я узнал, что мать моей прабабушки Михалина Михайловна — сестра «тёти Виктории» — происходила из шляхетского рода Заровских Лепельского уезда Витебской губернии. В Национальном историческом архиве Беларуси я вскоре отыскал посемейный список моего предка Заровского за 1864 год, в котором моей прапрабабушке Михалине показано 5 лет отроду… Из этой истории я сделал вывод, что даже в такой точнейшей науке, как генеалогия, нельзя отметать самые авантюрные и бредовые подходы к поиску, например, с помощью… пачки чая, и, конечно же, не игнорировать интуицию, о которой великий Никола Тесла сказал: «Интуиция — это нечто такое, что опережает точное знание. Наш мозг обладает, без сомнения, очень чувствительными нервными клетками, что позволяет ощущать истину, даже когда она ещё недоступна логическим выводам или другим умственным усилиям».

Список полезных генеалогических ресурсов для поиска по Беларуси

Библиография основателя белорусской генеалогии Сергея Рыбчонка

Как восстановить родословную по открытым источникам? Материал от Юрия Снапковского

Многотомное издание «Гербоўнік беларускай шляхты»

Литература по белорусской генеалогии

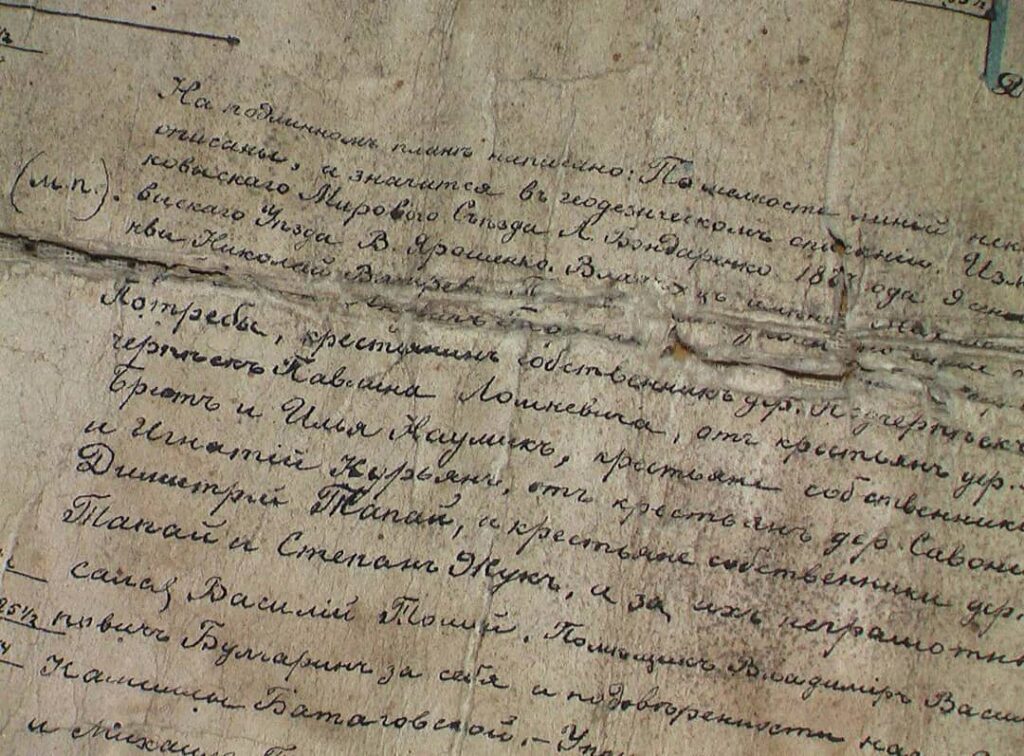

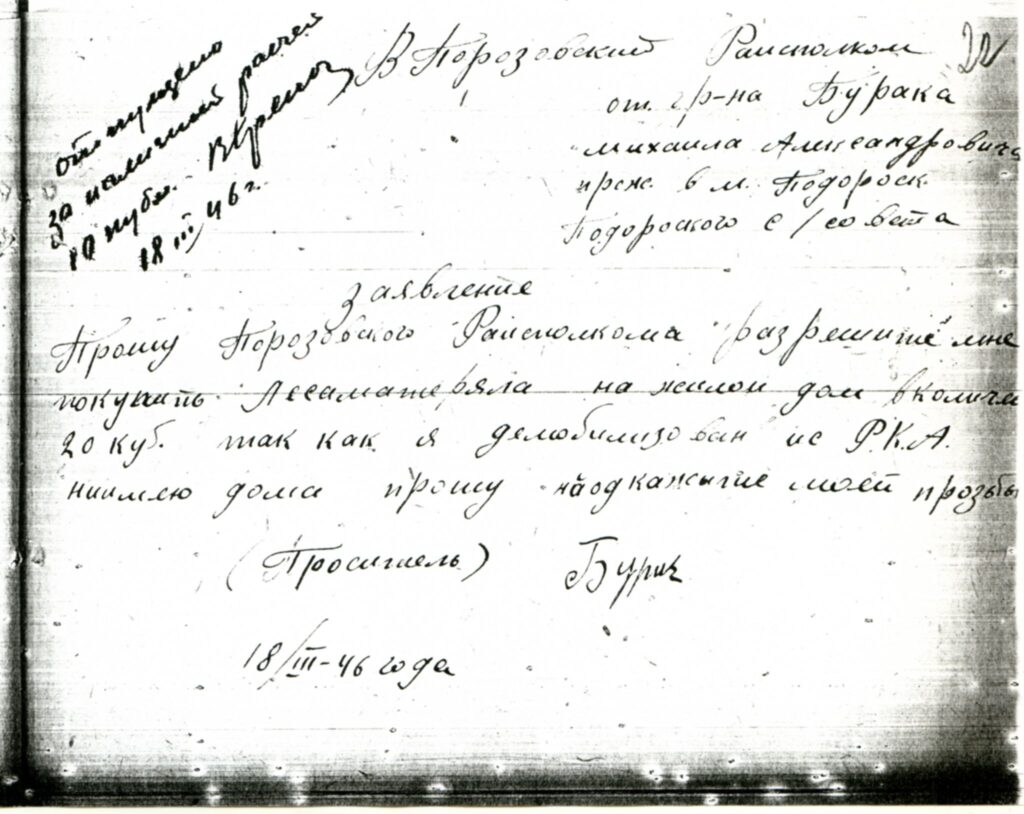

Образцы архивных генеалогических источников Беларуси

Полезное исследование на стыке генеалогии и региональной истории

Сайт историка-архивиста Юрия Снапковского

Сайт Национального исторического архива Беларуси

Что ещё посмотреть?

Панельная дискуссия «Международный архивный поиск в новых реалиях»

Выражаем благодарность в подготовке материала Юрию Николаевичу Снапковскому — историку-архивисту, члену Белорусского общества архивистов, специалисту в области биографических и генеалогических исследований. Как никто другой он понимает нюансы генеалогического поиска, если предстоит работать одновременно с российскими и белорусскими архивами, чем и поделился с нами в материале.

Выражаем благодарность и Наталье Викторовне Гаркович — кандидату исторических наук, специалисту по библиотечному и архивному поиску, а также книжной культуре XVI—XVII веков и конфессиональной истории восточноевропейского региона, которая с мягкой теплотой и большим профессионализмом вложила много сил в создание и подготовку материала.

Фотография на обложке: магазины на Захарьевской улице в Минске, начало XX века.

Апатрай Артём

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 22, (20 июля 2000)

Михеенко Елена

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 46, (28 августа 1976)

Fralova Natallia

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 37, (5 июня 1985)

Алешкевич Сергей

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 28, (10 декабря 1994)

Бондаровец Раиса

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 68, (25 июня 1954)

Немцев Александр

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 64, (5 февраля 1959)

Беляев Юрий

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 36, (6 мая 1987)

Макучин Вита

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 14, (8 августа 2008)

Гринкевич Ольга

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 49, (4 июня 1973)

Ермолов Виталий

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 34, (23 июня 1988)

Красов Антон

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 40, (22 мая 1983)

Avramova Amina

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 17, (11 декабря 2005)

Ильина Юля

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 17, (30 июня 2005)

Куликова Наташа

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 14, (18 июня 2008)

Бумага Влад

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 26, (5 июня 1996)

Борисик Елена

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 42, (18 августа 1980)

Мирейчик Валерий

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 55, (7 августа 1967)

Кеда Алеся

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 39, (11 июня 1983)

Занько Дмитрий

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 34, (21 апреля 1989)

Кун Сергей

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 61, (2 июля 1961)

Ивановская Галина

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 69, (15 мая 1954)

Головнёв Артур

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 44, (3 мая 1979)

Рубаник Дмитрий

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 42, (7 мая 1981)

Лесун Ирина

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 45, (6 апреля 1978)

Волкова Яна

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 20, (4 марта 2003)

Летов Виктор

Минск, Минская область, Минский район, Беларусь

Возраст: 40, (7 августа 1982)

На сегодняшний день найти человека по фамилии в Минске не составляет никаких сложностей. С помощью нашего сайта вы можете осуществить поиск по фамилии в Минске онлайн и без регистрации. Наша система использует базу данных людей из открытых источников информации, таких как социальные сети, форумы и блоги.

Сложно представить, но раньше для того, чтобы найти человека – нужно было потратить много дней или даже лет. Сегодня вы можете найти человека имея в своем арсенале только фамилию. Конечно, для более быстрого и точного поиска мы рекомендуем вам вводить в поисковую строку всю известную информацию о человеке (имя, фамилию, дату рождения, а также место работы или учебы).

Желаем вам удачного поиска!