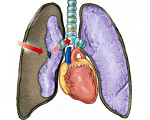

Повреждения легких – травмы легких, сопровождающиеся анатомическими или функциональными нарушениями. Повреждения легких различаются по этиологии, тяжести, клиническим проявлениям и последствиям. Типичными признаками травм легкого служат резкая боль в груди, подкожная эмфизема, одышка, кровохарканье, легочное или внутриплевральное кровотечение. Повреждения легких диагностируются с помощью рентгенографии грудной клетки, томографии, бронхоскопии, плевральной пункции, диагностической торакоскопии. Тактика устранения повреждений легких варьирует от консервативных мероприятий (блокады, физиотерапия, ЛФК) до оперативного вмешательства (ушивание раны, резекция легкого и т. д.).

Общие сведения

Повреждения легких – нарушение целостности либо функции легких, вызванное воздействием механических или физических факторов и сопровождающееся расстройствами дыхания и кровообращения. Распространенность повреждений легких чрезвычайно велика, что связано, прежде всего, с большой частотой торакальной травмы в структуре травматизма мирного времени. В этой группе травм высок уровень летальности, длительной нетрудоспособности и инвалидности. Повреждения легких при травмах груди встречаются в 80 % случаев и в 2 раза чаще распознаются на вскрытиях, чем при жизни пациента. Проблема диагностики и лечебной тактики при повреждениях легких остается сложной и актуальной для травматологии и торакальной хирургии.

Повреждения легких

Причины

Закрытые повреждения легких могут являться следствием удара о твердую поверхность, сдавления грудной клетки, воздействия взрывной волны. Наиболее частыми обстоятельствами, в которых люди получают подобные травмы, служат дорожно-транспортные аварии, неудачные падения на грудь или спину, удары в грудь тупыми предметами, попадание под завал в результате обрушений и т. д. Открытые травмы обычно сопряжены с проникающими ранениями грудной клетки ножом, стрелой, заточкой, военным или охотничьим оружием, осколками снарядов.

Кроме травматических повреждений легких, возможно их поражение физическими факторами, например, ионизирующим излучением. Лучевые повреждения легких обычно возникают у пациентов, получающих лучевую терапию по поводу рака пищевода, легких, молочной железы. Участки поражения легочной ткани в этом случае топографически соответствуют применявшимся полям облучения.

Причиной повреждений легких могут являться заболевания, сопровождающиеся разрывом ослабленной ткани легких при кашле или физическом усилии. В некоторых случаях травмирующим агентом выступают инородные тела бронхов, которые могут вызывать перфорацию бронхиальной стенки. Еще один вид повреждений, о котором следует упомянуть особо, это вентилятор-индуцированное повреждение легких, возникающее у больных, находящихся на ИВЛ. Эти повреждения могут быть вызваны токсичностью кислорода, волюмотравмой, баротравмой, ателектотравмой, биотравмой.

Классификация

Общепринято деление всех повреждений легких на закрытые (с отсутствием дефекта грудной стенки) и открытые (с наличием раневого отверстия). Группа закрытых повреждений легких включает в себя:

- ушибы легкого (ограниченные и обширные)

- разрывы легкого (одиночные, множественные; линейные, лоскутные, многоугольные)

- размозжение легкого

Открытые повреждения легких сопровождаются нарушением целостности париетальной, висцеральной плевры и грудной клетки. По виду ранящего оружия они делятся на колото-резаные и огнестрельные. Ранения легких могут протекать с закрытым, открытым или клапанным пневмотораксом, с гемотораксом, с гемопневмотораксом, с разрывом трахеи и бронхов, с эмфиземой средостения или без них. Повреждения легких могут сопровождаться переломом ребер и других костей грудной клетки; быть изолированными или сочетаться с травмами живота, головы, конечностей, таза.

Для оценки тяжести повреждения в легком принято выделять безопасную, угрожаемую и опасную зоны. В понятие «безопасной зоны» входит периферия легких с мелкими сосудами и бронхиолами (так называемый «плащ легкого»). «Угрожаемой» считается центральная зона легкого с расположенными в ней сегментарными бронхами и сосудами. Опасной для травм является прикорневая зона и корень легкого, включающая бронхи первого-второго порядка и магистральные сосуды — повреждение этой зоны легкого приводит к развитию напряженного пневмоторакса и профузного кровотечения.

Посттравматический период, следующий за повреждением легких, делится на острый (первые сутки), подострый (вторые-третьи сутки), отдаленный (четвертые–пятые сутки) и поздний (начиная с шестых суток и т. д.). Наибольшая летальность отмечается в острый и подострый периоды, тогда как отдаленный и поздний периоды опасны развитием инфекционных осложнений.

Симптомы повреждений легких

Закрытые повреждения легкого

Ушиб, или контузия легкого возникает при сильном ударе или сдавлении грудной клетки в отсутствие повреждения висцеральной плевры. В зависимости от силы механического воздействия такие повреждения могут протекать с внутрилегочными кровоизлияниями различного объема, разрывом бронхов и размозжением легкого.

Незначительные ушибы нередко остаются нераспознанными; более сильные сопровождаются кровохарканьем, болью при дыхании, тахикардией, одышкой. При осмотре часто выявляются гематомы мягких тканей грудной стенки. В случае обширной геморрагической инфильтрации легочной ткани или размозжения легкого возникают явления шока, респираторный дистресс-синдром. Осложнениями ушиба легкого могут стать посттравматическая пневмония, ателектаз, воздушные кисты легкого. Гематомы в легочной ткани обычно рассасываются на протяжении нескольких недель, однако при их инфицировании возможно формирование абсцесса легкого.

К разрыву легкого относятся травмы, сопровождающиеся ранением легочной паренхимы и висцеральной плевры. «Спутниками» разрыва легкого служат пневмоторакс, гемоторакс, кашель с кровянистой мокротой, подкожная эмфизема. На произошедший разрыв бронха может указывать шоковое состояние пациента, подкожная и медиастинальная эмфизема, кровохарканье, напряженный пневмоторакс, выраженная дыхательная недостаточность.

Открытые повреждения легких

Своеобразие клиники открытых повреждения легких обусловлено кровотечением, пневмотораксом (закрытым, открытым, клапанным) и подкожной эмфиземой. Следствием кровопотери служит бледность кожи, холодный пот, тахикардия, падение АД. Признаки дыхательной недостаточности, вызванные коллапсом легкого, включают затруднение дыхания, синюшность, плевро-пульмональный шок. При открытом пневмотораксе в процессе дыхания воздух входит и выходит из плевральной полости с характерным «хлюпающим» звуком.

Травматическая эмфизема развивается в результате инфильтрирования воздухом околораневой подкожной клетчатки. Она распознается по характерному хрусту, возникающему при надавливании на кожу, увеличению объемов мягких тканей лица, шеи, грудной клетки, иногда всего туловища. Особо опасно проникновение воздуха в клетчатку средостения, которое может вызвать компрессионный медиастинальный синдром, глубокие нарушения дыхания и кровообращения.

В позднем периоде проникающие ранения легкого осложняются нагноением раневого канала, бронхиальными свищами, эмпиемой плевры, легочным абсцессом, гангреной легкого. Гибель больных может произойти от острой кровопотери, асфиксии и инфекционных осложнений.

Вентилятор-индуцированные повреждения легких

Баротравма у интубированных пациентов возникает вследствие разрыва тканей легких или бронхов в процессе ИВЛ с высоким давлением. Данное состояние может сопровождаться развитием подкожной эмфиземы, пневмоторакса, коллапса легкого, эмфиземы средостения, воздушной эмболии и угрозы жизни больного.

Механизм волюмотравмы основан не на разрыве, а на перерастяжении легочной ткани, влекущем за собой повышение проницаемости альвеолярно-капиллярных мембран с возникновением некардиогенного отека легких. Ателектотравма является результатом нарушения эвакуации бронхиального секрета, а также вторичных воспалительных процессов. Вследствие снижения эластических свойств легких на выдохе происходит коллабирование альвеол, а на вдохе – их разлипание. Последствиями такого повреждения легких может стать альвеолит, некротический бронхиолит и другие пневмопатии.

Биотравма представляет собой повреждение легких, вызванное усилением продукции факторов системной воспалительной реакции. Биотравма может возникать при сепсисе, ДВС-синдроме, травматическом шоке, синдроме длительного сдавления и других тяжелых состояниях. Выброс указанных веществ повреждает не только легкие, но становится причиной полиорганной недостаточности.

Лучевые повреждения легких

Лучевые повреждения легких протекают по типу пневмонии (пульмонита) с последующим развитием постлучевого пневмофиброза и пневмосклероза. В зависимости от срока развития могут быть ранними (до 3-х месяцев от начала лучевого лечения) и поздними (спустя 3 месяца и позднее).

Лучевая пневмония характеризуется лихорадкой, слабостью, экспираторной одышкой разной степени выраженности, кашлем. Типичны жалобы на боль в груди, возникающую при форсированном вдохе. Лучевые повреждения легких следует дифференцировать с метастазами в легкое, бактериальной пневмонией, грибковой пневмонией, туберкулезом.

В зависимости от выраженности респираторных нарушений различают 4 степени тяжести лучевых повреждений легких:

- беспокоит небольшой сухой кашель или одышка при нагрузке;

- беспокоит постоянный надсадный кашель, для купирования которого требуется применение противокашлевых препаратов; одышка возникает при незначительной нагрузке;

- беспокоит изнуряющий кашель, который не купируется противокашлевыми препаратами, одышка выражена в покое, больной нуждается в периодической кислородной поддержке и применении глюкокортикостероидов;

- развивается тяжелая дыхательная недостаточность, требующая постоянной кислородотерапии или ИВЛ.

Диагностика

На вероятное повреждение легкого могут указывать внешние признаки травмы: наличие гематом, ран в области груди, наружное кровотечение, подсасывание воздуха через раневой канал и т. д. Физикальные данные разнятся в зависимости от вида травмы, однако чаще всего определяется ослабление дыхания на стороне пораженного легкого.

Для правильной оценки характера повреждений обязательна рентгенография грудной клетки в двух проекциях. Рентгенологическое исследование позволяет выявить смещение средостения и коллапс легкого (при гемо- и пневмотораксе), пятнистые очаговые тени и ателектазы (при ушибах легкого), пневматоцеле (при разрыве мелких бронхов), эмфизема средостения (при разрыве крупных бронхов) и другие характерные признаки различных повреждений легких. Если позволяют состояние пациента и технические возможности, желательно уточнение рентгеновских данных с помощью компьютерной томографии.

Проведение бронхоскопии особенно информативно для выявления и локализации разрыва бронхов, обнаружения источника кровотечения, инородного тела и т. д. При получении данных, указывающих на наличие воздуха или крови в плевральной полости (по результатам рентгеноскопии легких, УЗИ плевральной полости) может выполняться лечебно-диагностическая плевральная пункция. При сочетанных травмах часто требуются дополнительные исследования: обзорная рентгенография органов брюшной полости, ребер, грудины, рентгеноскопия пищевода с бариевой взвесью и др.

В случае неуточненного характера и объема повреждений легких прибегают к диагностической торакоскопии, медиастиноскопии или торакотомии. На этапе диагностики больной с повреждением легких должен быть осмотрен торакальным хирургом и травматологом.

Лечение повреждений легких

Тактические подходы к лечению повреждений легких зависят от вида и характера травмы, сопутствующих повреждений, тяжести дыхательных и гемодинамических нарушений. Во всех случаях необходима госпитализация пациентов в специализированное отделение для проведения всестороннего обследования и динамического наблюдения. С целью устранения явлений дыхательной недостаточности больным показана подача увлажненного кислорода; при выраженных расстройствах газообмена осуществляется переход на ИВЛ. При необходимости проводится противошоковая терапия, восполнение кровопотери (переливание кровезаменителей, гемотрансфузия).

При ушибах легких обычно ограничиваются консервативным лечением: производится адекватное обезболивание (анальгетики, спирто-новокаиновые блокады), бронхоскопическая санация дыхательных путей для удаления мокроты и крови, рекомендуется дыхательная гимнастика. С целью профилактики нагноительных осложнений назначается антибиотикотерапия. Для скорейшего рассасывания экхимозов и гематом используются физиотерапевтические методы воздействия.

В случае повреждений легких, сопровождающихся возникновением гемопневмоторакса, первоочередной задачей является аспирация воздуха/крови и расправление легкого посредством лечебного торакоцентеза или дренирования плевральной полости. При повреждении бронхов и крупных сосудов, сохранении коллапса легкого показана торакотомия с ревизией органов грудной полости. Дальнейший объем вмешательства зависит от характера повреждений легкого. Поверхностные раны, расположенные на периферии легкого, могут быть ушиты. В случае выявления обширного разрушения и размозжения ткани легкого производится резекция в пределах здоровых тканей (клиновидная резекция, сегментэктомия, лобэктомия, пульмонэктомия). При разрыве бронхов возможно как реконструктивное вмешательство, так и резекционное.

Прогноз

Прогноз определяется характером повреждения легочной ткани, своевременностью оказания неотложной помощи и адекватностью последующей терапии. В неосложненных случаях исход чаще всего благоприятный. Факторами, отягощающими прогноз, являются открытые повреждения легких, сочетанная травма, массивная кровопотеря, инфекционные осложнения.

Лекции

________ V

Диагностика и лечение ранений легкого и их осложнений

Е.Б. Николаева, А.Н. Погодина

Проникающие ранения груди являются тяжелым видом повреждений, которые сопровождаются большим количеством осложнений и высокой летальностью. Среди них в мирное время превалируют колото-резаные ранения (КРР), однако достаточно часто приходится сталкиваться и с огнестрельными ранениями (ОСР).

Частота повреждений легких при ранениях груди составляет 75-80%, при этом диагностические и тактические ошибки встречаются в 20-25% случаев, а показания к различным видам хирургического лечения ранений легкого до настоящего времени не определены. Наиболее распространенным методом обследования при ранениях груди остается рентгенологический метод, однако возможности рентгенографии в диагностике ранений легкого невелики. Рентгенография грудной клетки является лишь ориентирующим исследованием, не позволяя достоверно судить о травме легкого, внутрилегочных гематомах и ателектазах, которые часто вообще не распознаются на фоне гемоторакса. Улучшить диагностику ранений легкого и снизить частоту посттравматических и послеоперационных осложнений позволило внедрение видеоторакоскопии.

За последние 15 лет в хирургических отделениях НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского находилось на лечении 1754 пострадавших с ранениями легкого, из них 1582 (90,2%) — с колото-резаными ранениями, а 172 (9,8%) — с огнестрельными. Изолированные ранения отмечены у 1102 пострадавших (62,8%), сочетанные — у 652 (37,2%). Непосредственно в операционный блок, минуя приемное отделение, были доставлены 383 пострадавших (21,8%). Состояние было крайне тяжелым или агональным у 152 пациентов (8,7%), тяжелым — у 478 (27,3%), среднетяжелым или удовлетворительным — у 1124 (64%).

В экстренном и экстренно-отсроченном порядке 1697 больным (96,8%) была выполнена торакотомия, 54 -видеоторакоскопия (3%), при которых осуществлялась оценка состояния легочной ткани. У 3 пострадавших с КРР которым было проведено только дренирование плевральной полости с хирургической обработкой раны грудной стенки без ревизии плевральной полости и легкого, диагноз ранения легкого был установлен в ходе лечения на ос-

Отделение неотложной торакоабдоминальной хирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Елена Борисовна Николаева — канд. мед. наук, врач-хирург.

Алла Николаевна Погодина — профессор, ведущий научный сотрудник.

нове данных инструментальных методов исследования и характера развившихся осложнений.

При поступлении пострадавших диагностика повреждений легких основывалась на оценке клинической картины, данных рентгенологического и ультразвукового методов исследования. Больным, доставленным в стабильном состоянии, при поступлении выполняли компьютерную томографию (КТ) грудной клетки (18 наблюдений).

Основными симптомами ранения легкого были: гемоторакс, пневмоторакс, гемопневмоторакс, кровохарканье, реже — эмфизема мягких тканей грудной стенки. Принимались во внимание локализация ран на грудной стенке и характер ранящего предмета.

При рентгенологическом исследовании в 76% случаев у пострадавших определялись признаки пневмоторакса (рис. 1), гемоторакса (рис. 2) или гемопневмоторакса. При КРР в 72 наблюдениях (4,1%) определялось понижение прозрачности легочной ткани, соответствующее раневому каналу в легком. При ОСР легкого у каждого третьего пострадавшего выявлялось кровоизлияние по ходу раневого канала в виде негомогенного затенения различной конфигурации и интенсивности. При значительном объеме крови в плевральной полости (большой или тотальный гемоторакс), а также при тотальном пневмотораксе судить о состоянии легочной ткани не представлялось возможным. Рентгенологическое исследование позволило подтвердить наличие инородных тел грудной клетки при КРР и выявить их локализацию при слепых ОСР (см. рис. 2).

Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки при колото-резаном ранении груди: левосторонний пневмоторакс.

Рис. 2. Рентгенограмма грудной клетки (в положении больного лежа) при огнестрельном ранении груди: левосторонний гемоторакс, инородное тело (пуля) в проекции левого легочного поля.

Основной задачей ультразвукового исследования

(УЗИ) при поступлении пострадавших являлось обнаружение жидкости (крови) в плевральной полости, а также определение ее количества, что было особенно важно для выбора хирургической тактики. Перед хирургическим вмешательством УЗИ было выполнено 1250 пациентам (71,3%). У 204 из них разобщение листков плевры составило 4-8 см, у 934 — менее 4 см, а у 112 исследование было затруднено из-за наличия подкожной эмфиземы и пневмоторакса. Наличие крови в плевральной полости в объеме большого или среднего гемоторакса подтверждено в ходе операции у 1138 пациентов (64,9%). Уплотнение ткани легкого со снижением воздушности и внутрилегочные гематомы выявлены при УЗИ у 65 пациентов (рис. 3).

При компьютерной томографии у 12 пациентов (2/3 обследованных) были выявлены повреждения легкого по ходу раневого канала в виде внутрилегочной гематомы, геморрагического пропитывания, травматической инфильтрации (рис. 4, 5).

На основании интраоперационной ревизии было установлено, что поверхностные раны легкого, расположенные в плащевой зоне, имелись у 1432 пострадавших (81,6%): у 1367 с КРР и у 65 с ОСР. У 318 (18,1%) пострадавших (217 с КРР и с 101 с ОСР) выявлены длинные раневые каналы с наличием внутрилегочных гематом и интенсивным кровотечением, а у 4 — ранение корня легкого с повреждением долевых артерий и бронхов. Огнестрельные ранения характеризовались контузией прилежащих тканей и внедрением инородных тел (пуля, дробь, обрывки одежды, костные отломки ребер, частицы пороха).

Пострадавшим с поверхностными ранами легкого (1432 наблюдения) выполнено их ушивание, в том числе под контролем видеоторакоскопии (у 39 пациентов), а также коагуляция раны легкого (у 21 пациента).

При наличии длинных раневых каналов в легочной ткани и значительном повреждении паренхимы у 140 по-

Рис. 3. Эхографическая картина при огнестрельном ранении груди: в краевых отделах легкого определяется зона снижения воздушности легочной ткани неправильной формы, с воздушными включениями и анэхо-генными участками — внутрилегочная гематома (указана стрелкой).

Рис. 4. КТ грудной клетки пациента с проникающим колото-резаным ранением груди до операции: гематома мягких тканей, гемоторакс, пневмоторакс, коллабиро-вание и геморрагическое пропитывание нижней доли левого легкого.

Рис. 5. КТ грудной клетки пациента с проникающим колото-резаным ранением груди до операции: гематома мягких тканей, гемоторакс, раневой канал в нижней доле левого легкого (указан стрелкой).

N

12 Атм/сферА. Пульмонология и аллергология 4*2010 www.atmosphere-ph.ru

страдавших (7,9%; 95 с КРР и 45 с ОСР) произведено только ушивание ран, а у 142 пациентов (8%; 108 с КРР и 34 с ОСР) хирургическое вмешательство на легком заключалось в хирургической обработке раны: рассечении раневого канала, гемостазе, аэростазе и послойном ушивании дефекта паренхимы. Необходимость выполнения резекции легкого или пневмонэктомии возникла у 40 пострадавших (2,3%; 16 с КРР и 24 с ОСР), им были произведены: краевая резекция — 26 пациентам (в том числе 6 — под контролем видеоторакоскопии), сегментарная резекция — 12, лобэк-томия — 1, пневмонэктомия — 1. У 20 пациентов с двумя и более ранами легкого выполнены различные виды хирургических вмешательств на легком.

В ходе операции 131 пациенту (7,5%; 108 с КРР и 23 с ОСР) с диагностической и лечебной целью была выполнена фибротрахеобронхоскопия. Показаниями к ней служили: ателектаз доли легкого, выявленный при торакото-мии или при рентгенологическом исследовании до операции, а также скопление слизи в бронхах с нарушением их проходимости (98 случаев), кровотечение в трахеобронхиальное дерево, диагностированное в момент интубации или в ходе наркоза при поступлении крови по инту-бационной трубке (32 случая). Во всех случаях произведена санация и удаление сгустков крови из бронхов и трахеи. У 1 больного с КРР возникла необходимость в проведении интубационной трубки в левый главный бронх с помощью эндоскопа в связи с массивным кровотечением из поврежденных сосудов корня правого легкого.

Смерть на операционном столе наступила у 12 пациентов (0,7%), у которых имелись глубокие раневые каналы и обширные повреждения паренхимы легкого в сочетании с ранениями сердца и магистральных сосудов, еще 9 больных (0,5%) умерли в 1-е сутки от шока и кровопотери.

В послеоперационном периоде проводилось комплексное лечение: антибактериальная, инфузионно-трансфузионная, иммунокорригирующая, противовоспалительная терапия, физиотерапия. Антибактериальная терапия включала полусинтетические пенициллины, цефало-спорины, метронидазол, фторхинолоны; курс ее составлял от 7 до 14 дней. С диагностической и лечебной целью 74 больным (4,2%) проводили фибротрахеобронхоскопию, в том числе для устранения ателектаза сегмента или доли легкого (9 пациентам), для санации трахеобронхиального дерева при наличии кровохарканья или поступления крови по эндотрахеальной трубке (16), для эвакуации гнойного содержимого при прорыве абсцесса легкого в бронх (2), для пломбировки бронхоплеврального свища (1).

Течение послеоперационного периода у пострадавших с поверхностными ранениями плащевой зоны легкого было гладким.

Пациенты с глубокими ранениями легкого и ранениями корня легкого были в послеоперационном периоде разделены на три группы в зависимости от выполненной операции:

• с резекцией легкого (36 пациентов);

• с ушиванием раны легкого (131);

• с хирургической обработкой раны легкого и рассечением раневого канала (134).

У этих больных наблюдались различные осложнения: легочные, торакальные и экстраторакальные. В группе с резекцией легкого отмечались пневмония (12 случаев), а также кровохарканье и бронхоплевральный свищ — по

1 случаю. Наибольший интерес представляет сравнение групп пациентов с органосохраняющими операциями, которые были сопоставимы по тяжести состояния, характеру и объему повреждений легкого.

Максимальное количество легочных осложнений приходится на группу пострадавших, которым при наличии длинных раневых каналов в легком и обширного повреждения паренхимы выполнено ушивание ран легкого без ревизии раневого канала. Внутрилегочная гематома имелась у 37 пациентов (27% от числа больных в группе), у 8 из них отмечено увеличение ее в размерах, еще у 5 — нагноение. У 3 пациентов недиагностированное ранение бронха стало причиной некупирующегося напряженного пневмоторакса и нарастающей эмфиземы средостения. Вторичное кровотечение из раны легкого возникло у 33 больных (24%) этой группы: кровотечение в паренхиму легкого с нарастанием внутрилегочной гематомы — у 5, в трахеобронхиальное дерево с развитием кровохарканья — у 9, в плевральную полость с возникновением гемоторакса — у 19. В группе пострадавших, у которых в ходе хирургической обработки раны легкого осуществлялся гемостаз и при необходимости — эвакуация внутрилегочной гематомы, перечисленных осложнений не наблюдалось, и лишь у 8 пациентов отмечалось кровохарканье с выделением “старой” крови. Число других легочных осложнений (пневмония — 39 случаев, ателектаз сегмента или доли легкого -5, абсцесс легкого — 3, бронхоплевральный свищ — 9, остаточная воздушная полость в легком — 5) также было больше у больных с ушиванием глубоких ран легкого, чем у пациентов с хирургической обработкой раны легкого (пневмония — 8 случаев, абсцесс и бронхоплевральный свищ -1, воздушная полость в легком — 1).

Количество торакальных осложнений (плеврит -23 случая, перикардит — 9, нагноение раны грудной стенки — 16, вторичное кровотечение в плевральную полость из сосудов грудной стенки — 13, свернувшийся гемоторакс -14, эмпиема плевры — 10 и т.д.) в группе с ушиванием ран легкого оказалось значительно больше, чем в группе с хирургической обработкой ран легкого (плеврит — 4 случая, перикардит — 3, нагноение ран — 6, эмпиема плевры — 1).

Экстраторакальные осложнения (билиогематома —

2 случая, перфоративная язва двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечное кровотечение, перитонит, илео-феморальный тромбоз — по 1 случаю) не были связаны с ранением легкого и встречались одинаково редко в обеих группах.

В диагностике послеоперационных осложнений

применялся комплекс клинико-инструментальных методов исследования.

Рис. 6. КТ грудной клетки пациента с колото-резаным ранением груди на 18-е сутки после хирургической обработки раны легкого с рассечением раневого канала (зона рассечения указана стрелкой).

Рис. 7. Рентгенограмма грудной клетки пациента на 24-е сутки после ушивания глубокой колото-резаной раны легкого. Осложненное течение послеоперационного периода: многокамерная полость абсцесса в нижней доле правого легкого.

При рентгенологическом исследовании зона рассечения раневого канала легкого представлялась в виде затенения слабой интенсивности, которое исчезало к 3-7-м суткам. У пациентов, у которых ранение легкого сопровождалось кровоизлиянием в ткань легкого и ее имбибицией, его рассасывание происходило к 5-25-м суткам. Пропитывание легочной ткани кровью расценивалось не как осложнение, а как проявление ранения легкого. Внутрилегочная гематома определялась у 43 пострадавших (14,3% от всех пациентов с глубокими ранениями легкого), ее размеры и интенсивность затенения оценивали в динамике. Рассасывание внутрилегочной гематомы произошло у 17 пациентов, увеличение ее размеров — у 7, появление уровня жидкости или пузырьков газа в ней (нагноение) зафиксирова-

но у 4 больных. Наличие инфильтрации легочной ткани вне раневого канала определялось как пневмония и было диагностировано у 59 пациентов. Наличие жидкости в плевральной полости в послеоперационном периоде зафиксировано у 185 пострадавших (61,5%), при этом у 118 пациентов в динамике имелась тенденция к уменьшению ее количества, а у 67 ее объем не изменялся (53 случая) или нарастал (14), что при сопоставлении с клинической картиной соответствовало экссудативному плевриту (34 случая) или вторичному внутриплевральному кровотечению (33).

Динамическое наблюдение с помощью УЗИ за состоянием плевральных полостей на 1-3-и сутки послеоперационного периода позволило выявить признаки нарастающего гемоторакса у 12 больных, что подтверждено во всех случаях при реторакотомии. У 13 пациентов на 6-12-е сутки отмечены признаки свернувшегося гемоторакса — наличие в плевральной полости содержимого неоднородной структуры, которое не смещалось при изменении положения тела больного, с разобщением листков плевры на 3-5 см. У 11 больных на 12-14-е сутки после операции выявлено разобщение листков плевры с появлением на фоне анэхо-генных зон подвижной взвеси, пузырьков газа и нитей фибрина, что свидетельствовало о развитии эмпиемы плевры.

У 23 пациентов (17,2% от числа больных в группе с хирургической обработкой раны легкого) при УЗИ в сроки от 1 до 17 сут визуализировалась гипоэхогенная зона в проекции поврежденного сегмента легочной ткани, которая имела тенденцию к уменьшению на 5-10-е сутки и соответствовала зоне хирургической обработки раны легкого. У 19 пациентов на 1-5-е сутки выявлены неоднородные гипоэхогенные зоны в проекции раневых каналов легкого, что соответствовало скоплениям крови. При динамическом наблюдении у 18 больных эти зоны уменьшались и восстанавливалась воздушность легочной ткани, а у 1 больного отмечено увеличение в размерах гипоэхогенной зоны на 4-е сутки. У 3 пострадавших на 7-8-е сутки после операции на фоне гипоэхоген-ных зон в легком отмечено появление анэхогенных участков с пузырьками газа, что расценивалось как абсцесс легкого.

Компьютерная томография грудной клетки в послеоперационном периоде была проведена для диагностики осложнений 60 пострадавшим с глубокими ранениями легкого (19,9%). Гемоторакс объемом от 80 до 1540 см3 был выявлен у 27 пациентов, свернувшийся гемоторакс — у 4, пневмоторакс объемом от 20 до 2247 см3 — у 19, эмфизема средостения — у 2. Изменения легких имелись у всех обследованных пациентов: геморрагическое пропитывание по ходу раневого канала — у 51 (рис. 6), внутрилегочная гематома — у 17, инфильтрация легочной ткани — у 18, абсцесс легкого (рис. 7) или нагноение внутрилегочной гематомы — у 4. Объем изменений в легком колебался от 3 до 380 см3. Бронхоплевральный свищ диагностирован при КТ-фистулографии у 1 пациента.

Повторные операции выполнены у 38 пациентов: у 31 с КРР и у 7 с ОСР (13,7% из всех пострадавших с глубокими ранениями легкого).

N

14 А™/сферА. Пульмонология и аллергология 4*2010 www.atmosphere-ph.ru

В группе с хирургической обработкой раны легкого один пациент оперирован на 5-е сутки после первичной операции по поводу оторвавшегося дренажа плевральной полости.

Пациент после пневмонэктомии повторно оперирован спустя 16 мес по поводу несостоятельности культи бронха и формирования бронхоплевроторакального свища. Произведена трансстернальная резекция культи бронха, иссечение свищевого хода, торакопластика и миопластика.

Максимальное число повторных операций (36) пришлось на группу больных с ушиванием ран легкого (26,3% в группе). Реторакотомия потребовалась 26 пациентам. Торакотомия после ранее выполненных первичной хирургической обработки раны грудной стенки и дренирования плевральной полости произведена 4 больным, видеоторакоскопия после первичной хирургической обработки и дренирования плевральной полости — 5 больным, после торакотомии — 1 пациенту.

По поводу вторичного кровотечения из раны легкого (в плевральную полость — у 11 человек, в бронхиальное дерево и в легочную паренхиму с нарастанием внутрилегочной гематомы — по 1 случаю) повторно оперировано 13 пациентов (9,9%). Неадекватное ушивание раны легкого с недиаг-ностированным ранением сегментарного бронха, ставшее причиной напряженного пневмоторакса и нарастающей эмфиземы средостения, потребовало реторакотомии в

3 случаях. Наличие инородных тел в легком в непосредственной близости от сосудов и бронхов, угрожающее кровотечением вследствие пролежня сосуда, послужило показанием к повторной операции у 2 пострадавших с ОСР. С целью устранения этих осложнений в ходе повторной операции выполнялась хирургическая обработка раны легкого — у

6 пациентов (в том числе с удалением инородных тел у

2 больных), резекция легкого — у 4 (краевая — у 3, сегментарная — у 1), дополнительное ушивание раны легкого — у 7. Одному пациенту с глубоким КРР легкого произведено несколько повторных оперативных вмешательств: после торакотомии с ушиванием раны легкого на 2-е сутки была выполнена реторакотомия и дополнительное прошивание раны, а на 4-е сутки — лобэктомия в связи с рецидивирующим внутриплевральным кровотечением из раны легкого.

По поводу вторичного кровотечения из сосудов грудной стенки (межреберной артерии, внутренней грудной артерии) оперированы повторно 10 больных: произведено лигирование кровоточащего сосуда и устранение гемоторакса. Одному пострадавшему при реторакотомии произвели повторное ушивание раны сердца. Возникший вследствие повторного кровотечения в плевральную полость свернувшийся гемоторакс стал причиной повторной операции в 4 случаях.

В позднем послеоперационном периоде двум больным по поводу эмпиемы плевры были выполнены реторакото-мия, плеврэктомия, декортикация, санация и дренирование плевральной полости.

Летальный исход зафиксирован у 41 пациента с глубокими ранениями легкого и ранениями корня легкого

(12,7%). Тяжелые ранения корня легкого стали причиной смерти 6 больных, обширные разрушения легочной паренхимы с массивным кровотечением — 12, обширные повреждения органов груди — 9, других анатомических зон — 1. От повторного кровотечения погибли 4 пациента (от кровотечения из раны легкого в плевральную полость — 2, из раны легкого в трахеобронхиальное дерево с аспирацией — 1, из грудной стенки в плевральную полость — 1). Прочими причинами смерти были поздние гнойные осложнения — у

7 больных, острая коронарная недостаточность и тромбоэмболия легочной артерии — по 1 случаю.

В группе больных с ушиванием ран легкого было 30 летальных исходов (22,9% в группе; 17 с КРР, 13 с ОСР): 6 больных погибли на операционном столе, 24 — в различные сроки (от 2 ч до 15 сут) после торакотомии. В группе с хирургической обработкой раны легкого умерло 6 больных (4,4% в группе; 1 с КРР, 5 с ОСР): 3 больных — на операционном столе, еще 3 — в различные сроки (от 1 ч до 7 сут) после торакотомии. В группе с резекцией легкого отмечено 5 летальных исходов (12,5% в группе; 2 при КРР, 3 при ОСР): смерть на операционном столе наступила у 3 пострадавших, двое умерли в отдаленном периоде от гнойных осложнений.

Таким образом, применение у пострадавших с ранениями легкого дифференцированной хирургической тактики, включающей хирургическую обработку раны легкого с рассечением раневого канала, а также комплекса диагностических и лечебных мероприятий позволило снизить частоту послеоперационных осложнений с 62 до 11,6% и летальность с 11,2 до 3,1%.

Рекомендуемая литература

Абакумов М.М., Сулиманов РА. Хирургия ранений груди в городе и на селе (организационные и лечебно-диагностические проблемы). Великий Новгород, 2002.

Абдуллин А.А., Коновалов А.М. // Грудн. и серд.-сосуд. хир. 1990. № 5. С. 49.

Архипов Д.М. Видеоторакоскопия в диагностике и лечении ранений груди: Дис. … канд. мед. наук. М., 1999.

Бисенков Л.Н. Хирургия огнестрельных ранений груди: Руководство для врачей. СПб., 2001.

Брунс В.А., Денисов А.С. Лечение пораженных в грудь на догоспитальном этапе / Под ред. Е.А. Вагнера. Пермь, 1994.

Брюсов П.Г. и др. // Хирургия. 1993. № 4. С. 43.

Вагнер Е.А. Хирургия повреждений груди. М., 1981.

Гуманенко Е.К. // Современная огнестрельная травма. СПб., 1998. С. 17-18.

Ермолов А.С. и др. // Хирургическая тактика при огнестрельных ранениях мирного времени. М., 1997. С. 6-14.

Колесов А.П., Бисенков Л.Н. // Вестн. хир. 1986. № 3. С. 71. Флорикян А.К. Хирургия повреждений груди (патофизиология, клиника, диагностика, лечение). Избранные лекции. Харьков, 1998.

Цыбуляк Г.Н., Бечик С.Л. // Хирургия. 1997. № 3. С. 5.

Ashraf S.S. et al. // J.R. Coll. Surg. Edinb. 1996. V. 41. № 6. P 379. Velmahos G.C. et al. // Arch. Surg. 1999. V. 134. P 186. j

Обновлено: 24.05.2023

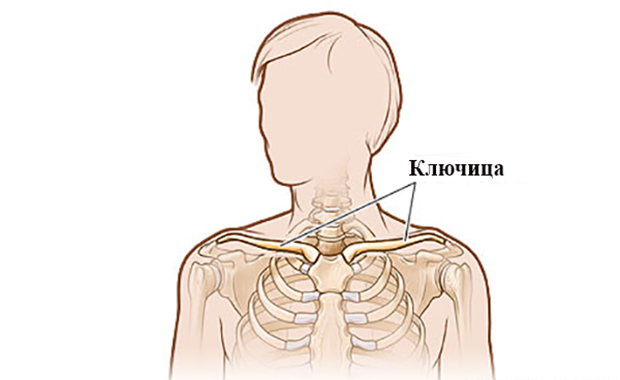

Механизм травмы и патогенез: Повреждения трахеи и бронхов возникают при тяжелой закрытой травме груди (автомобильные аварии, сжатие грудной клетки буферами вагонов, падение с высоты и т.д.) и проникающих ранениях средостения. Целостность трахеи и бронхов может нарушаться также при резком повышении давления в воздухоносных путях. Разрыв может произойти в результате растяжения бифуркации трахеи при быстром увеличении размеров грудной клетки во фронтальном направлении вследствие внезапного сильного ее сжатия.

Различают ранения, разрывы трахеи и бронхов, переломы хрящей бронхов. Как ранения, так и разрывы могут бытьинтрамедиастинальными, интраплевральными и комбинированными. Сразу после повреждения трахеи и бронхов воздух попадает в средостение и развивается напряженная медиастинальная эмфизема, апри одновременном нарушении целостности плевры возникает и пневмоторакс. В результате наступают тяжелые нарушении дыхания и кровообращения, которые могут быть причиной смерти больного.

Клиника. Повреждения трахеи и бронхов часто сочетаются с разрывами и ранениями крупных кровеносных сосудов. В таких случаях больные погибают от кровопотери на месте происшествия или по пути следования в лечебное учреждение. Если пострадавший остается жив, то при ранениях и разрывах трахеи и бронхов на первый план выступают резкие

расстройства дыхания: одышка, цианоз, быстро нарастающая подкожная эмфизема шеи, головы и туловища. При интрамедиастинальных повреждениях доминируют медиастинальная и подкожная эмфиземы без пневмоторакса и коллапса легкого. При интраплевральных повреждениях возникает напряженный пневмоторакс с кровоизлиянием в плевральную полость. Состояние пострадавших быстро и прогрессивно ухудшается из-за дыхательной недостаточности, сдавления сосудов средостения и смещения сердца.

При переломах бронхиальных хрящей без разрыва стенки бронха указанные симптомы отсутствуют и в клинической картине превалируют тяжелые проявления, зависящие от повреждения скелета грудной клетки и сдавления легких. Повреждение бронха можно заподозрить лишь после острого периода травмы по стойкому неустранимому ателектазу легкого.

Диагностика. Рентгенологически выявляются эмфизема средостения, гемопневмоторакс, смещение средостения, уплощение купола диафрагмы и переломы костно-

медиастинальной плевры. При кровоизлияниях в средостении могут обнаруживаться горизонтальные уровни жидкости или участки затемнения.

Перелом бронхиальных хрящей проявляется гомогенным затемнением соответствующей половины грудной клетки и смещением средостения в «больную» сторону. Для повреждения трахеи и бронхов очень характерно необычно большое количество воздуха, эвакуируемого при пункции или дренировании плевральной полости. Непрерывное его откачивание не приносит заметного облегчения пострадавшему. К характерным особенностям рентгенологической картины при разрыве крупного бронха следует отнести замедленное или частичное расправление легкого при активной и

длительной аспирации воздуха из плевральной полости.

Диагностика повреждений трахеи и бронхов представляет большие трудности, их нередко принимают за разрывы легких; ясность вносит бронхоскопия. Во время бронхоскопии хорошо видны нарушения целостности стенок дыхательной трубки, ее размеры, состояние краев раны и степень расхождения концов оторванного бронха. При переломах хрящей бронха обнаруживаются множественные разрывы слизистой оболочки, ее гиперемия и отек, отломки хрящевых колец, которые часто выполняют просвет бронха, обусловливая его окклюзию.

Лечение повреждений трахеи и бронхов в первые часы направлено на купирование напряженной медиастинальной эмфиземы и клапанного пневмоторакса. Немедленно производят торакоцентез, вводят дренажную трубку в плевральную полость и обеспечивают постоянную аспирацию воздуха вакуумной системой. Во многих случаях после дренирования плевральной полости эмфизема средостения постепенно начинает уменьшаться. При нарастающей сердечно-легочной недостаточности с целью декомпрессии средостения производят надгрудинную медиастинотомию. Для этого под местной анестезией делают короткий поперечный разрез непосредственно над рукояткой грудины. Формируют загрудинный канал, в который вводят дренажную трубку, обернутую перчаточной резиной. Трубку затем фиксируют к коже швом (рис. 24). Одновременно осуществляют лечебные меры, предпринимаемые при других тяжелых травмах груди. При разрывах трахеи и бронхов показано хирургическое вмешательство.

Р и с. 24 . Дренирование средостения при нарастающей эмфиземе средостения:

а — туннелизация; б — введение дренажа.

Различают следующие виды первичных оперативных вмешательств при травме бронха: 1) наложение швов на раневой дефект; 2) иссечение краев дефекта, клиновидная или циркулярная резекция с восстановлением проходимости просвета (рис. 25); 3) наложение анастомоза конец в конец при полном разрыве бронха по типу отрыва (рис. 26); 4) лобэктомия и пневмонэктомия.

Р и с. 25. Клиновидная резекция

Р и с. 26. Межбронхиальный анастомоз —

При ранениях и линейных разрывах трахеи и бронха ушивают дефект стенки узловыми швами через всю толщу, захватив половину ширины хрящевого кольца. При полном отрыве бронха после экономного освежения его краев накладывают межбронхиальный анастомоз конец в конец. В случаях перелома хрящей бронха выполняют циркулярную резекцию с последующим наложением межбронхиального анастомоза. К пульмонэктомии прибегают только при массивом размозжении легкого.

Если пострадавшего удается вывести из тяжелого состояния, то повреждения трахеи и бронхов при неадекватном лечении часто осложняются гнойным медиастинитом и эмпиемой плевры, реже — стенозом трахеи или полной облитерацией просвета бронха.

Гнойный медиастинит и эмпиему плевры лечат по общим правилам. При возникших стенозах трахеи и бронхов чаще всего производят резекцию стенозированных участков с последующим наложением межбронхиального анастомоза. Создание целостности и нормальной проходимости трахеи и бронхов сразу после травмы приводит к полному восстановлению функции легких. При длительной гиповентиляции или ателектазе функциональные результаты хуже вследствие изменений в сосудистой сети легкого и альвео-

Повреждения трахеи и бронхов

Торакальное отделение

Климович А.Е., Кардис В.И.

Повреждения трахеи и крупных бронхов опасны для жизни из-за возможности развития асфиксии. Выздоровлению пострадавшего способствуют ранняя диагностика трахеобронхиальной травмы и проведение на всех этапах адекватного оказания медицинской помощи.

Результатом поздней диагностики и нерациональной лечебной тактики является развитие гнойно-септических осложнений (медиастенит, сепсис, эмпиема плевры, трахеобронхиальные свищи), стенозов трахеи или бронхов.

Этиология и классификация.

ТБТ является следствием повреждений груди, шеи или носит ятрогенный характер. Наиболее тяжелые трахеобронхиальные травмы характерны для автоаварий и падений с высоты. Во время удара автомобиля из-за переразгибания шеи может произойти отрыв трахеи от гортани или ее сдавление между рулевым колесом и позвоночником. При сдавлении груди в переднее-заднем направлении легкие раздвигаются и тянут за собой главные бронхи, которые могут отрываться от карины. При травме груди возможен пневмодинамический механизм разрыва на вдохе вследствие резкого повышения давления в дыхательных путях на фоне рефлекторного ларингоспазма, а при ранении сосудов шеи — компрессия трахеи нарастающей гематомой.

Целесообразно выделять следующие виды трахеобронхиальных травм : а) ушиб стенки без нарушения целостности оболочек (подслизистые гематомы); б) неполные внутренние или наружные разрывы и непроникающие ранения слизистой оболочки или только хрящей; в) полные разрывы или проникающие ранения всех слоев мембранозной или хрящевой части трахеи или бронха с частичным нарушением их периметра; г) циркулярные разрывы или ранения трахеи и крупных бронхов по всей окружности с развитием диастаза концов. По направлению повреждения могут быть — поперечными, продольными, косыми и циркулярными.

Проникающие ранения трахеи встречаются чаще, чем закрытые. В мирное время колото-резаные ранения превалируют над огнестрельными. Крайне тяжелые повреждения характерны для минно-взрывной травмы, при которой 80% ранений — сочетанные. 75% проникающих ранений локализуются в шейном отделе трахеи. Ятрогенные повреждения трахеобронхиального дерева встречается при интубации трахеи, бронхоскопии, трахеостомии, тиреоидэктомии, пульмонэктомии, удалении опухолей средостения. Интубации трахеи при этом, как правило, — повторные, продолжительные и с использованием жестких проводников. Локальная компрессия стенки трахеи манжетой интубационной трубки при длительных операциях или продленных ИВЛ может привести к развитию фибринозно-некротического трахеита с исходом в грануляционно-рубцовый стеноз и (или) трахеопищеводный свищ. Эндоскопические повреждения трахеи и бронхов возможны при взятии биопсии, удалении опухоли или фиксированного инородного тела. Нарушение методики выполнения трахеостомии может привести к ранению скальпелем задней стенки трахеи, а иногда одновременно и стенки пищевода.

Сочетанная ТБТ диагностируется у 60-70% пострадавших. Повреждения пищевода при ТБТ встречается у 1/3 пострадавших, магистральных сосудов шеи и средостения — у 10 -15%. При сочетанных трахеопищеводных травмах соотношение открытых и закрытых повреждений — 7:1. Травма их шейных отделов выявляется в 5 раз чаще, чем грудных.

Клинические проявления.

Клиника ТБТ характеризуется развитием газового, компрессионного и аспирационного синдромов. Наиболее характерные клинические признаки — тахипноэ и диспноэ, подкожная эмфизема, пневмоторакс, эмфизема средостения, кровохарканье, инспираторный стридор. Ведущее место в клинике полных разрывов занимает быстро нарастающий газовый синдром. Аспирационный синдром, возникающий вследствие кровотечения в дыхательные пути, проявляется кашлем и гемофтизом, развитием ателектаз-пневмонии. Гемофтиз при трахеобронхиальной травме выявляется только у четверти пострадавших. В основе компрессионного синдрома лежит развитие напряженного пневмоторакса и нарастающей эмфиземы средостения со сдавлением крупных вен, правых отделов сердца и дислокации средостения. Стридор выявляется у каждого пятого пострадавшего с тяжелой травмой трахеи и бронхов. Для ларинготрахеальных ранений характерно шумное выхождение воздуха из раны шеи с примесью крови при выдохе. При тяжелой сочетанной травме превалируют признаки шока, кровопотери и дыхательной недостаточности.

Диагностика.

Рентгенологические признаки ТБТ — подкожная эмфизема на шее и грудной стенке, пневмомедиастинум, пневмоторакс, гиповентиляция или ателектаз лёгкого, а также отек слизистой гортани и трахеи и ранениях шеи обязательно контрастирование пищевода для исключения его повреждения. Компьютерная томография высоко информативна для выявления повреждений хрящей, подслизистых гематом гортани и трахеи, а также экстратрахеальных повреждений, т.е. переломов и вывихов позвонков, повреждений спинного и головного мозга, крупных сосудов. Фибротрахеобронхоскопия (ФТБС) — основной метод ранней диагностики ТБТ, который во многом определяет хирургическую тактику.

Лечение.

Первоочередной задачей при стридоре и нарастающей гипоксии является восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей у пострадавшего. При невозможности выполнить интубацию трахеи через гортань или через шейную рану необходима экстренная трахеостомия или коникотомия. При пневмотораксе показано срочное дренирование плевральной полости, а при его неэффективности и нарастании пневмомедиастинума — и переднего средостения. Обильное («без конца») отхождение воздуха по дренажной трубке и сохранение пневмоторакса на фоне активного плеврального дренажа — признаки интраплеврального разрыва трахеи или крупного бронха, что может потребовать дополнительное хирургическое лечение.

Большинство авторов считают, что консервативное лечение трахеобронхиальной травмы (антибиотикотерапия, глюкокортикоиды, осмодиуретики, эндоскопическое применение фибринового клея, лазерная терапия) показано только при ушибах ларинготрахеального сегмента, неполных и, крайне редко, при незначительных полных дефектах трахеи или бронха при адекватной их проходимости без нарастающего «газового синдрома» и симптомов медиастенита. Во всех остальных случаях необходимо срочное хирургическое лечение . При сочетанных повреждениях магистральных сосудов, нарастающем пневмогемомедиастинуме, продолжающемся внутриплевральном кровотечении операция должна быть выполнена в экстренном порядке.

Объем хирургического вмешательства может быть самым различным: от первичной хирургической обработки раны шеи с ушиванием повреждения трахеи до резекции трахеи и наложения циркулярного межтрахеального или бронхотрахеального анастомоза. При разрывах трахеи ИВЛ с помощью маски проводить не следует из-за опасности нарастания компрессионного синдрома. Если интубация трахеи не удается и нет возможности срочно выполнить ФТБС, то пострадавшего следует срочно оперировать, чтобы наладить адекватную вентиляцию легких через операционное поле. Оптимальна ФТБС-интубация поврежденной трахеи, при которой трубка под визуальным контролем по эндоскопу проводится ниже зоны разрыва. При разрывах бифуркации трахеи, отрыве главного бронха от карины показана бронхоскопическая однолегочная интубация. Хирургический доступ выбирается индивидуально. При ларинго-трахеальной травме оптимальна поперечная или продольная цервикотомия, а при повреждениях верхней или средней трети грудного отдела трахеи — поперечная цервикотомия и верхняя продольно-поперечная стернотомия. Правосторонняя боковая торакотомия в IV межреберье показана при разрыве надбифуркационного и бифуркационного сегментов трахеи. При отрыве главного бронха от карины, разрывах долевых бронхов выполняется боковая торакотомия в IV межреберье на стороне повреждения.

Частота наложения трахеостомы у пострадавших с трахеобронхиальной травмой достигает 45%. Абсолютными показаниями к первичной трахеостомии при повреждениях трахеи и бронховявляются а) невозможность проведения срочной ФТБС и интубации трахеи при ее циркулярных разрывах; б) невозможность сформировать герметичный циркулярный анастомоз без натяжения; в) выполнение вмешательства в условиях гнойного процесса; г) крайне тяжелое состояние пострадавшего (шок, кровопотеря, сепсис); д) сочетанная тяжелая ЧМТ, переломы и вывихи шейного отдела позвоночника. При циркулярном разрыве шейного отдела трахеи надо быстро найти каудальный конец трахеи, который обычно смещается в средостение. Его захватывают зажимами Алиса и интубируют через операционное поле. Операция может быть завершена наложением ларинго-трахеального или межтрахеального анастомозов, выполнением трахеопластики на эндопротезах или на Т-образном стенте. При невозможности немедленной реконструкции формируется концевая трахеостома, которая может спасти жизнь пострадавшему, но в то же время она увеличивает риск инфицирования раны, нарушает надгортанный и кашлевой рефлексы, приводит к повреждению канюлей слизистой и нижележащих хрящевых полуколец трахеи.

Небольшие дефекты трахеи и бронхов ушивают сквозными узловыми швами как нерассасывающимся, так и рассасывающимся шовным материалом. Шов обязательно следует укрыть участком плевры или мышечным лоскутом. При ушибленных и огнестрельных ранах без расхождения концов необходима клиновидная резекция поврежденных краев трахеи или бронха с восстановлением герметизма узловыми швами. Иссечение краёв дефекта и наложение циркулярного анастомоза выполняется при размозжении стенки трахеи или главного бронха на протяжении нескольких колец, при полном поперечном их разрыве или отрыве главного бронха от карины без массивных повреждений сосудов корня легкого и его паренхимы. При повреждении бифуркации трахеи, если бронхоскопическая однолегочная интубация не удалась, а гипоксия нарастает — показана срочная торакотомия. После восстановления адекватной вентиляции через операционное поле показано формирование трахеобронхиального или межбронхиального анастомоза. Вначале формируют задний полупериметр соустья с использованием «шунт-наркоза», а затем уже на оротрахеальной трубке — передний. Лобэктомия или пульмонэктомия выполняется при разрушении доли или всего легкого, массивном повреждении сосудов корня лёгкого и невозможности восстановить проходимость бронха. Как вариант завершения операции, возможно ушивание концов главного бронха с переводом легкого в ателектаз. При сочетанной трахео-пищеводной травме дефект пищевода ушивается в два ряда узловыми швами и разобщается с зоной трахеорафии мышечным лоскутом. При циркулярных разрывах трахеи и пищевода оптимально первичное одномоментное наложение конце-концевых анастомозов.

При активной хирургической тактике лечения большинство пострадавших с повреждениями трахеи и бронхов может быть спасено.

Повреждения легких

Повреждения легких — травмы легких, сопровождающиеся анатомическими или функциональными нарушениями. Повреждения легких различаются по этиологии, тяжести, клиническим проявлениям и последствиям. Типичными признаками травм легкого служат резкая боль в груди, подкожная эмфизема, одышка, кровохарканье, легочное или внутриплевральное кровотечение. Повреждения легких диагностируются с помощью рентгенографии грудной клетки, томографии, бронхоскопии, плевральной пункции, диагностической торакоскопии. Тактика устранения повреждений легких варьирует от консервативных мероприятий (блокады, физиотерапия, ЛФК) до оперативного вмешательства (ушивание раны, резекция легкого и т. д.).

МКБ-10

Общие сведения

Повреждения легких — нарушение целостности либо функции легких, вызванное воздействием механических или физических факторов и сопровождающееся расстройствами дыхания и кровообращения. Распространенность повреждений легких чрезвычайно велика, что связано, прежде всего, с большой частотой торакальной травмы в структуре травматизма мирного времени. В этой группе травм высок уровень летальности, длительной нетрудоспособности и инвалидности. Повреждения легких при травмах груди встречаются в 80 % случаев и в 2 раза чаще распознаются на вскрытиях, чем при жизни пациента. Проблема диагностики и лечебной тактики при повреждениях легких остается сложной и актуальной для травматологии и торакальной хирургии.

Причины

Закрытые повреждения легких могут являться следствием удара о твердую поверхность, сдавления грудной клетки, воздействия взрывной волны. Наиболее частыми обстоятельствами, в которых люди получают подобные травмы, служат дорожно-транспортные аварии, неудачные падения на грудь или спину, удары в грудь тупыми предметами, попадание под завал в результате обрушений и т. д. Открытые травмы обычно сопряжены с проникающими ранениями грудной клетки ножом, стрелой, заточкой, военным или охотничьим оружием, осколками снарядов.

Кроме травматических повреждений легких, возможно их поражение физическими факторами, например, ионизирующим излучением. Лучевые повреждения легких обычно возникают у пациентов, получающих лучевую терапию по поводу рака пищевода, легких, молочной железы. Участки поражения легочной ткани в этом случае топографически соответствуют применявшимся полям облучения.

Причиной повреждений легких могут являться заболевания, сопровождающиеся разрывом ослабленной ткани легких при кашле или физическом усилии. В некоторых случаях травмирующим агентом выступают инородные тела бронхов, которые могут вызывать перфорацию бронхиальной стенки. Еще один вид повреждений, о котором следует упомянуть особо, это вентилятор-индуцированное повреждение легких, возникающее у больных, находящихся на ИВЛ. Эти повреждения могут быть вызваны токсичностью кислорода, волюмотравмой, баротравмой, ателектотравмой, биотравмой.

Классификация

Общепринято деление всех повреждений легких на закрытые (с отсутствием дефекта грудной стенки) и открытые (с наличием раневого отверстия). Группа закрытых повреждений легких включает в себя:

- ушибы легкого (ограниченные и обширные)

- разрывы легкого (одиночные, множественные; линейные, лоскутные, многоугольные)

- размозжение легкого

Открытые повреждения легких сопровождаются нарушением целостности париетальной, висцеральной плевры и грудной клетки. По виду ранящего оружия они делятся на колото-резаные и огнестрельные. Ранения легких могут протекать с закрытым, открытым или клапанным пневмотораксом, с гемотораксом, с гемопневмотораксом, с разрывом трахеи и бронхов, с эмфиземой средостения или без них. Повреждения легких могут сопровождаться переломом ребер и других костей грудной клетки; быть изолированными или сочетаться с травмами живота, головы, конечностей, таза.

Для оценки тяжести повреждения в легком принято выделять безопасную, угрожаемую и опасную зоны. В понятие «безопасной зоны» входит периферия легких с мелкими сосудами и бронхиолами (так называемый «плащ легкого»). «Угрожаемой» считается центральная зона легкого с расположенными в ней сегментарными бронхами и сосудами. Опасной для травм является прикорневая зона и корень легкого, включающая бронхи первого-второго порядка и магистральные сосуды — повреждение этой зоны легкого приводит к развитию напряженного пневмоторакса и профузного кровотечения.

Посттравматический период, следующий за повреждением легких, делится на острый (первые сутки), подострый (вторые-третьи сутки), отдаленный (четвертые-пятые сутки) и поздний (начиная с шестых суток и т. д.). Наибольшая летальность отмечается в острый и подострый периоды, тогда как отдаленный и поздний периоды опасны развитием инфекционных осложнений.

Симптомы повреждений легких

Закрытые повреждения легкого

Ушиб, или контузия легкого возникает при сильном ударе или сдавлении грудной клетки в отсутствие повреждения висцеральной плевры. В зависимости от силы механического воздействия такие повреждения могут протекать с внутрилегочными кровоизлияниями различного объема, разрывом бронхов и размозжением легкого.

Незначительные ушибы нередко остаются нераспознанными; более сильные сопровождаются кровохарканьем, болью при дыхании, тахикардией, одышкой. При осмотре часто выявляются гематомы мягких тканей грудной стенки. В случае обширной геморрагической инфильтрации легочной ткани или размозжения легкого возникают явления шока, респираторный дистресс-синдром. Осложнениями ушиба легкого могут стать посттравматическая пневмония, ателектаз, воздушные кисты легкого. Гематомы в легочной ткани обычно рассасываются на протяжении нескольких недель, однако при их инфицировании возможно формирование абсцесса легкого.

К разрыву легкого относятся травмы, сопровождающиеся ранением легочной паренхимы и висцеральной плевры. «Спутниками» разрыва легкого служат пневмоторакс, гемоторакс, кашель с кровянистой мокротой, подкожная эмфизема. На произошедший разрыв бронха может указывать шоковое состояние пациента, подкожная и медиастинальная эмфизема, кровохарканье, напряженный пневмоторакс, выраженная дыхательная недостаточность.

Открытые повреждения легких

Своеобразие клиники открытых повреждения легких обусловлено кровотечением, пневмотораксом (закрытым, открытым, клапанным) и подкожной эмфиземой. Следствием кровопотери служит бледность кожи, холодный пот, тахикардия, падение АД. Признаки дыхательной недостаточности, вызванные коллапсом легкого, включают затруднение дыхания, синюшность, плевро-пульмональный шок. При открытом пневмотораксе в процессе дыхания воздух входит и выходит из плевральной полости с характерным «хлюпающим» звуком.

Травматическая эмфизема развивается в результате инфильтрирования воздухом околораневой подкожной клетчатки. Она распознается по характерному хрусту, возникающему при надавливании на кожу, увеличению объемов мягких тканей лица, шеи, грудной клетки, иногда всего туловища. Особо опасно проникновение воздуха в клетчатку средостения, которое может вызвать компрессионный медиастинальный синдром, глубокие нарушения дыхания и кровообращения.

В позднем периоде проникающие ранения легкого осложняются нагноением раневого канала, бронхиальными свищами, эмпиемой плевры, легочным абсцессом, гангреной легкого. Гибель больных может произойти от острой кровопотери, асфиксии и инфекционных осложнений.

Вентилятор-индуцированные повреждения легких

Баротравма у интубированных пациентов возникает вследствие разрыва тканей легких или бронхов в процессе ИВЛ с высоким давлением. Данное состояние может сопровождаться развитием подкожной эмфиземы, пневмоторакса, коллапса легкого, эмфиземы средостения, воздушной эмболии и угрозы жизни больного.

Механизм волюмотравмы основан не на разрыве, а на перерастяжении легочной ткани, влекущем за собой повышение проницаемости альвеолярно-капиллярных мембран с возникновением некардиогенного отека легких. Ателектотравма является результатом нарушения эвакуации бронхиального секрета, а также вторичных воспалительных процессов. Вследствие снижения эластических свойств легких на выдохе происходит коллабирование альвеол, а на вдохе — их разлипание. Последствиями такого повреждения легких может стать альвеолит, некротический бронхиолит и другие пневмопатии.

Биотравма представляет собой повреждение легких, вызванное усилением продукции факторов системной воспалительной реакции. Биотравма может возникать при сепсисе, ДВС-синдроме, травматическом шоке, синдроме длительного сдавления и других тяжелых состояниях. Выброс указанных веществ повреждает не только легкие, но становится причиной полиорганной недостаточности.

Лучевые повреждения легких

Лучевые повреждения легких протекают по типу пневмонии (пульмонита) с последующим развитием постлучевого пневмофиброза и пневмосклероза. В зависимости от срока развития могут быть ранними (до 3-х месяцев от начала лучевого лечения) и поздними (спустя 3 месяца и позднее).

Лучевая пневмония характеризуется лихорадкой, слабостью, экспираторной одышкой разной степени выраженности, кашлем. Типичны жалобы на боль в груди, возникающую при форсированном вдохе. Лучевые повреждения легких следует дифференцировать с метастазами в легкое, бактериальной пневмонией, грибковой пневмонией, туберкулезом.

В зависимости от выраженности респираторных нарушений различают 4 степени тяжести лучевых повреждений легких:

- беспокоит небольшой сухой кашель или одышка при нагрузке;

- беспокоит постоянный надсадный кашель, для купирования которого требуется применение противокашлевых препаратов; одышка возникает при незначительной нагрузке;

- беспокоит изнуряющий кашель, который не купируется противокашлевыми препаратами, одышка выражена в покое, больной нуждается в периодической кислородной поддержке и применении глюкокортикостероидов;

- развивается тяжелая дыхательная недостаточность, требующая постоянной кислородотерапии или ИВЛ.

Диагностика

На вероятное повреждение легкого могут указывать внешние признаки травмы: наличие гематом, ран в области груди, наружное кровотечение, подсасывание воздуха через раневой канал и т. д. Физикальные данные разнятся в зависимости от вида травмы, однако чаще всего определяется ослабление дыхания на стороне пораженного легкого.

Для правильной оценки характера повреждений обязательна рентгенография грудной клетки в двух проекциях. Рентгенологическое исследование позволяет выявить смещение средостения и коллапс легкого (при гемо- и пневмотораксе), пятнистые очаговые тени и ателектазы (при ушибах легкого), пневматоцеле (при разрыве мелких бронхов), эмфизема средостения (при разрыве крупных бронхов) и другие характерные признаки различных повреждений легких. Если позволяют состояние пациента и технические возможности, желательно уточнение рентгеновских данных с помощью компьютерной томографии.

Проведение бронхоскопии особенно информативно для выявления и локализации разрыва бронхов, обнаружения источника кровотечения, инородного тела и т. д. При получении данных, указывающих на наличие воздуха или крови в плевральной полости (по результатам рентгеноскопии легких, УЗИ плевральной полости) может выполняться лечебно-диагностическая плевральная пункция. При сочетанных травмах часто требуются дополнительные исследования: обзорная рентгенография органов брюшной полости, ребер, грудины, рентгеноскопия пищевода с бариевой взвесью и др.

В случае неуточненного характера и объема повреждений легких прибегают к диагностической торакоскопии, медиастиноскопии или торакотомии. На этапе диагностики больной с повреждением легких должен быть осмотрен торакальным хирургом и травматологом.

Лечение повреждений легких

Тактические подходы к лечению повреждений легких зависят от вида и характера травмы, сопутствующих повреждений, тяжести дыхательных и гемодинамических нарушений. Во всех случаях необходима госпитализация пациентов в специализированное отделение для проведения всестороннего обследования и динамического наблюдения. С целью устранения явлений дыхательной недостаточности больным показана подача увлажненного кислорода; при выраженных расстройствах газообмена осуществляется переход на ИВЛ. При необходимости проводится противошоковая терапия, восполнение кровопотери (переливание кровезаменителей, гемотрансфузия).

При ушибах легких обычно ограничиваются консервативным лечением: производится адекватное обезболивание (анальгетики, спирто-новокаиновые блокады), бронхоскопическая санация дыхательных путей для удаления мокроты и крови, рекомендуется дыхательная гимнастика. С целью профилактики нагноительных осложнений назначается антибиотикотерапия. Для скорейшего рассасывания экхимозов и гематом используются физиотерапевтические методы воздействия.

В случае повреждений легких, сопровождающихся возникновением гемопневмоторакса, первоочередной задачей является аспирация воздуха/крови и расправление легкого посредством лечебного торакоцентеза или дренирования плевральной полости. При повреждении бронхов и крупных сосудов, сохранении коллапса легкого показана торакотомия с ревизией органов грудной полости. Дальнейший объем вмешательства зависит от характера повреждений легкого. Поверхностные раны, расположенные на периферии легкого, могут быть ушиты. В случае выявления обширного разрушения и размозжения ткани легкого производится резекция в пределах здоровых тканей (клиновидная резекция, сегментэктомия, лобэктомия, пульмонэктомия). При разрыве бронхов возможно как реконструктивное вмешательство, так и резекционное.

Прогноз

Прогноз определяется характером повреждения легочной ткани, своевременностью оказания неотложной помощи и адекватностью последующей терапии. В неосложненных случаях исход чаще всего благоприятный. Факторами, отягощающими прогноз, являются открытые повреждения легких, сочетанная травма, массивная кровопотеря, инфекционные осложнения.

Стеноз трахеи и бронхов

Стеноз трахеи и бронхов — это сужение воздухоносных путей в результате морфологических изменений их стенки или внешнего сдавления. Трахео- и бронхостенозы проявляются дыхательными расстройствами: одышкой, кашлем, стридорозным типом дыхания, цианозом, задействованностью вспомогательной мускулатуры в акте дыхания. Диагноз уточняется посредством лучевых (рентгенографии, томографии, бронхографии), эндоскопических (трахеобронхоскопии) и функциональных методик (спирометрии). Лечение функционально значимых стенозов трахеи и бронхов эндоскопическое (бужирование, эндопротезирование, дилатация) или оперативное (резекция измененного участка трахеобронхиального дерева или легкого и др.).

Стеноз трахеи и бронхов — нарушение трахеобронхиальной проводимости, в основе которого лежат органические или функциональные дефекты воздухоносных путей. Стенозы могут иметь врожденное и приобретенное происхождение. Истинная частота сужений просвета трахеобронхиального дерева органического генеза неизвестна, функциональные же стенозы по различным данным составляют 0,39-21% от общего количества случаев патологии. Стенозы трахеи и крупных бронхов вызывают расстройства акта дыхания, частые инфекционные осложнения и даже могут привести к летальному исходу от асфиксии. В связи с этим в современной пульмонологии не прекращается поиск и совершенствование радикальных методов лечения стенозов, в том числе с использованием методов эндоскопической хирургии.

Причиной первичных приобретенных стенозов чаще всего служат рубцовые сужения трахеи и бронхов. Рубцовые деформации трахеобронхиальной стенки могут развиваться в результате следующих причин:

- Травмы дыхательных путей. Стенозы могут являться следствием длительной интубации и ИВЛ, трахеостомии, операций на трахее и бронхах, повреждений (ожогов дыхательных путей, травматических разрывов), длительного нахождения инородных тел в бронхах.

- Инфекционное воспаление. В ряде случаев стеноз становится следствием неспецифических воспалительных процессов или туберкулеза.

- Сдавление извне. К компрессионному стенозу может приводить внешнее сдавление воздухопроводящих путей увеличенными лимфоузлами при туберкулезном лимфадените, опухолями средостения, бронхогенной кистой.

- Врожденные аномалии. Первичный врожденный стеноз обусловлен аномалией развития трахеобронхиальной стенки, при которой имеет место гипоплазия мембранозной части трахеи и частичное или полное смыкание хрящевых колец. Большинство случаев вторичного врожденного стеноза связано с двойной дугой аорты, которая сдавливает грудной отдел трахеи, либо эмбриональными кистами и опухолями средостения.

- Болезни соединительной ткани. Функциональный врожденный стеноз обусловлен пролабированием мембранозной части трахеи и главных бронхов вследствие системной дисплазии соединительной ткани. У детей он нередко сочетается с аномалиями прикуса, деформациями позвоночника, плоскостопием, гипермобильностью суставов, «готическим нёбом», миопией и астигматизмом, грыжами живота и другими фенотипическими маркерами слабости соединительной ткани.

КТ органов грудной клетки. Стеноз правого главного бронха за счет мягкотканного образования в его просвете.

Кроме врожденного и приобретенного происхождения, стенозы трахеи и бронхов могут иметь органическую, функциональную или смешанную природу. В свою очередь, органические стенозы могут быть первичными (обусловленными морфологическими дефектами трахеобронхиальной стенки) и вторичными, или компрессионными (вызванными сдавлением воздухоносных путей снаружи).

По протяженности суженного участка выделяют ограниченный (до 2 см) и протяженный стеноз (более 2 см); с учетом этиологии — идиопатический, посттрахеостомический, постинтубационный, посттравматический и др. В зависимости от уменьшения диаметра просвета приобретенные органические первичные стенозы трахеи и главных бронхов могут иметь три степени:

- 1 степень — просвет уменьшен на 1/3 диаметра

- 2 степень — просвет уменьшен на 2/3 диаметра

- 3 степень — просвет уменьшен более чем на 2/3 диаметра

По выраженности клинических проявлений различают стеноз в стадии компенсации, субкомпенсации и декомпенсации. Компенсированный стеноз трахеи протекает с минимальными симптомами; при субкомпенсированной форме нарушения дыхания возникают при незначительных физических нагрузках; для декомпенсированного стеноза характерны резкие дыхательные расстройства в покое.

Функциональный (экспираторный) стеноз трахеи и главных бронхов (трахеобронхиальная дискинезия, экспираторный коллапс трахеи и крупных бронхов) возникает как следствие врожденного или возникшего после рождения истончения мембранозной части крупных воздухоносных путей. Врожденные стенозы трахеи встречаются крайне редко.

Симптомы стеноза

Тяжесть проявлений обусловлена рядом факторов: степенью стеноза, его этиологией, степенью компенсации. Обычно яркая клиническая симптоматика возникает при сужении диаметра трахеи/бронхов на 50% и более. Во всех случаях стеноз трахеи и бронхов проявляется расстройствами дыхательной функции, гиповентиляцией или эмфиземой легких, развитием воспалительных изменений (трахеита, бронхита) ниже места сужения.

Наиболее типичным признаком стеноза трахеи служит затрудненный шумный выдох — экспираторный стридор. При тяжелых расстройствах дыхания больной занимает вынужденное положение с наклоном головы вперед; в дыхании задействована вспомогательная мускулатура; отмечается одышка, цианоз. Врожденные стенозы трахеи дают о себе знать сразу же после рождения или в первые дни жизни. При кормлении детей со стенозом трахеи отмечается поперхивание, часто возникает беспричинный кашель, приступы цианоза или удушья. В дальнейшем прослеживается отставание в физическом развитии. В тяжелых случаях гибель ребенка может наступить уже на первом году жизни от присоединившейся пневмонии или асфиксии.

Клиника функционального стеноза трахеи характеризуется кашлево-обморочным синдромом. Вначале у пациента возникает сухой лающий кашель, который может провоцироваться изменением позы (наклонами, поворотами, смехом, криком, натуживанием и другими действиями). На высоте кашлевого приступа возникает удушье, головокружение, потеря сознания, апноэ. Продолжительность обморока может колебаться от 0,5 до 5 минут. Восстановление дыхания происходит через стадию стридора. После приступа отмечается отхождение вязкого комка слизистой мокроты, двигательное возбуждение.

Стенозы крупных бронхов сопровождаются кашлем, как правило, мучительным, приступообразным, который часто ошибочно наводит на мысль о бронхиальной астме. Для стенозов данной локализации характерны рецидивирующие бронхиты и пневмонии, обусловленные нарушением дренажной функции бронхиального дерева. В периоды обострения воспалительного процесса отмечается ухудшение самочувствия, повышение температуры, кашель с гнойной мокротой, появление стридорозного дыхания.

Клиника стеноза трахеи и бронхов типична для многих заболеваний трахеобронхиального дерева. Поэтому при проведении диагностики пульмонологи опираются, главным образом, на объективные методы исследования: рентгенологические, эндоскопические, функциональные.

Первым шагом на пути постановки диагноза является рентгенография и томография трахеи и легких. Рентгенологическими признаками уменьшения просвета дыхательных путей служат форма трахеи в виде песочных часов, неподвижность ее мембранозной стенки, расширение просвета ниже места сужения, ателектаз или эмфизема соответствующего отдела легкого Данные о локализации, протяженности и степени стеноза уточняются посредством контрастных исследований — трахеографии и бронхографии. В выявлении сосудистых аномалий, взывающих стеноз трахеи, велика роль аортографии.

КТ органов грудной клетки. Выраженный стеноз проксимальных отделов трахеи вследствие вторичного распространения опухоли гортани

Решающее значение в диагностике стеноза трахеи и бронхов принадлежит эндоскопии дыхательных путей — трахеоскопии, бронхоскопии, в процессе которых есть возможность визуально подтвердить морфологические изменения трахеобронхиальной стенки, уточнить с помощью биопсии этиологию стеноза (рубцовая, опухолевая, туберкулезная). У больных с органическими стенозами трахеи и бронхов исследование ФВД (спирометрия, пневмотахография) имеет второстепенное значение (выявляются обструктивные нарушения), однако эти методы широко используются для подтверждения экспираторного стеноза.

Лечение стеноза трахеи и бронхов

Лечение рубцовых стенозов

При стенозах органического происхождения лечение, как правило, оперативное. Предпочтение отдается эндопросветным манипуляциям, если таковые технически выполнимы. Так, при рубцовых стенозах трахеи могут производиться инъекции преднизолона или триамцинолона в рубцовую ткань или ее лазерная вапоризация. Возможные операции:

- Малоинвазивные методы. При наличии технической возможности в случае непротяженного стеноза выполняется эндоскопическое восстановление просвета с помощью бронхоскопических тубусов, бужирование, баллонная дилатация, эндопротезирование стенозированного участка стентом.

- Резекционные вмешательства. В случае неэффективности или невозможности проведения эндоскопического лечения проводится циркулярная резекция участка стеноза с последующим наложением анастомоза «конец в конец». Если по данным обследования выявляются бронхоэктазы, фиброателектаз или другие необратимые изменения бронхов, производится резекция легкого или пневмонэктомия.

- Удаление опухолей. Лечение компрессионного стеноза трахеи заключается в удалении кист, опухолей средостения, обусловивших сужение. При обширных субтотальных стенозах трахеи возможна только трансплантация органа.

Лечение функциональных стенозов

При стенозах трахеи функционального характера может применяться консервативно-выжидательная тактика, однако она носит паллиативный, симптоматический характер. Во время обострений назначаются противокашлевые средства (преноксдиазин, кодеин), муколитики (бромгексин, ацетилцистеин), НПВС, антиоксиданты (витамин Е), иммуномодуляторы. Эффективно проведение лечебных бронхоскопий с введением антибиотиков и протеолитических ферментов. Из немедикаментозных средств терапии применяется акупунктура, лазеропунктура, электрофорез, точечный массаж, дыхательные упражнения. Радикальное лечение пролапса мембранозной части трахеи или главного бронха предполагает проведение пластического реконструктивного вмешательства (укрепление мембранозной части ауторебром или фасциальным лоскутом).

Прогноз и профилактика

Результаты оперативного лечения стеноза трахеи и бронхов большей частью удовлетворительные. Летальность минимальна, приступы удушья и кашля исчезают сразу после операции. Консервативно-выжидательная тактика может быть оправдана только при компенсированных формах стеноза или тяжелых сопутствующих заболеваниях. Некорригируемые субкомпенсированные и декомпенсированные стенозы угрожают развитием полной обтурации просвета трахеобронхиального дерева и асфиксии.

Профилактическое направление в данном вопросе предусматривает предупреждение повреждений трахеи и бронхов при проведении внутрипросветных манипуляций, травм воздухоносных путей, своевременное лечение неспецифических и специфических процессов, распознавание и удаление инородных тел и опухолей средостения.

1. Особенности клинического течения экспираторного тсеноза трахеи и главных бронхов у больных с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани/ Филипенко П.С., Кучмаева Т.Б.// Медицинский вестник Северного Кавказа. — 2008 — №2.

2. Новые технологии в диагностике и лечении экспираторного стеноза трахеи и главных бронхов: Автореферат диссертации/ Шефер Н.А. — 2012.

3. Эндоскопическая хирургия опухолей и рубцовых стенозов трахеи и бронхов: Автореферат диссертации/ Русаков М.А. — 1996.

4. Эндоскопические технологии в комплексном хирургическом лечении больных с приобретенным стенозом трахеи: Диссертация/ Слепенкова К.В. — 2015.

Трахеобронхит

Трахеобронхит — это диффузный воспалительный процесс, охватывающий нижние воздухоносные пути — трахею и бронхи. Длительность и особенности течения трахеобронхита тесно связаны с его формой; симптоматика обычно включает кашель (сухой или продуктивный), саднение и боль в груди, температурную реакцию, недомогание, хрипы, одышку. Верификации диагноза способствует оценка аускультативных данных, результатов рентгенографии легких, трахеобронхоскопии, исследования мокроты, аллергодиагностики. В лечении трахеобронхита используется фармакотерапия (отхаркивающие, муколитические, противовирусные, антигистаминные препараты) и немедикаментозные методы (ингаляции, ФТЛ, массаж).