Время, скорость, расстояние

О чем эта статья:

Расстояние

Мы постоянно ходим пешком и ездим на транспорте из одной точки в другую. Давайте узнаем, как можно посчитать это пройденное расстояние.

Расстояние — это длина от одного пункта до другого.

- Например: расстояние от дома до школы 3 км, от Москвы до Петербурга 705 км.

Расстояние обозначается латинской буквой s.

Единицы расстояния чаще всего выражаются в метрах (м), километрах (км).

Формула пути

Чтобы найти расстояние, нужно умножить скорость на время движения:

s = v × t

Скорость

Двигаться со скоростью черепахи — значит медленно, а со скоростью света — значит очень быстро. Сейчас узнаем, как пишется скорость в математике и как ее найти по формуле.

Скорость определяет путь, который преодолеет объект за единицу времени. Скорость обозначается латинской буквой v.

Проще говоря, скоростью называют расстояние, пройденное телом за единицу времени.

Впервые формулу скорости проходят на математике в 5 классе. Сейчас мы ее сформулируем и покажем, как ее использовать.

Формула скорости

Чтобы найти скорость, нужно разделить путь на время:

v = s : t

Показатели скорости чаще всего выражаются в м/сек или км/час.

Скорость сближения — это расстояние, на которое сблизились два объекта за единицу времени. Чтобы найти скорость сближения двух объектов, которые движутся навстречу друг другу, надо сложить скорости этих объектов.

Скорость удаления — расстояние, на которое отдалились друг от друга два объекта за единицу времени.

Чтобы найти скорость удаления объектов, которые движутся в противоположных направлениях, нужно сложить скорости этих объектов.

Чтобы найти скорость удаления при движении с отставанием или скорость сближения при движении вдогонку, нужно из большей скорости вычесть меньшую.

Онлайн-курсы по математике для детей — отличный способ разобраться в сложных темах под руководством внимательного преподавателя.

Время

Время — самое дорогое, что у нас есть. Но кроме философии, у времени есть важная роль и в математике.

Время — это продолжительность каких-то действий, событий.

- Например: от метро до дома — 10 минут, от дома до дачи — 2 часа.

Время движения обозначается латинской буквой t.

Чаще всего вам будут встречаться такие единицы времени, как секунды, минуты и часы.

Формула времени

Чтобы найти время, нужно разделить расстояние на скорость:

t = s : v

Эта формула пригодится, если нужно узнать, за какое время тело преодолеет то или иное расстояние.

Взаимосвязь скорости, времени, расстояния

Скорость, время и расстояние связаны между собой очень крепко. Одно без другого даже сложно представить.

Если известны скорость и время движения, то можно найти расстояние. Оно равно скорости, умноженной на время: s = v × t.

Задачка 1. Мы вышли из дома и направились в гости в соседний двор. Мы дошли до соседнего двора за 15 минут. Фитнес-браслет показал, что наша скорость была 50 метров в минуту. Какое расстояние мы прошли?

Если за одну минуту мы прошли 50 метров, то сколько таких пятьдесят метров мы пройдем за 10 минут? Умножив 50 метров в минуту на 15 минут, мы определим расстояние от дома до магазина:

s = v × t = 50 × 15 = 750 (м)

Ответ: мы прошли 750 метров.

Если известно время и расстояние, то можно найти скорость: v = s : t.

Задачка 2. Двое школьников решили проверить, кто быстрее добежит от двора до спортплощадки. Расстояние между двором и площадкой — 100 метров. Первый школьник добежал за 25 секунд, второй за 50 секунд. Кто добежал быстрее?

Быстрее добежал тот, кто за 1 секунду пробежал большее расстояние. Говорят, что у него скорость движения больше. В этой задаче скорость школьников — это расстояние, которое они пробегают за 1 секунду.

Чтобы найти скорость, нужно расстояние разделить на время движения. Найдем скорость первого школьника: для этого разделим 100 метров на время движения первого школьника, то есть на 25 секунд:

Если расстояние дано в метрах, а время движения в секундах, то скорость измеряется в метрах в секунду (м/с). Если расстояние дано в километрах, а время движения в часах, скорость измеряется в километрах в час (км/ч).

В нашей задаче расстояние дано в метрах, а время в секундах. Значит, будем измерять скорость в метрах в секунду (м/с).

100 м : 25 с = 4 м/с

Так мы узнали, что скорость движения первого школьника 4 метра в секунду.

Теперь найдем скорость движения второго школьника. Для этого разделим расстояние на время движения второго школьника, то есть на 50 секунд:

Значит, скорость движения второго школьника составляет 2 метра в секунду.

Сейчас можно сравнить скорости движения каждого школьника и узнать, кто добежал быстрее.

Скорость первого школьника больше. Значит, он добежал до спортивной площадки быстрее.

Ответ: первый школьник добежал быстрее.

Если известны скорость и расстояние, то можно найти время: t = s : v.

Задачка 3. От школы до стадиона 500 метров. Мы должны дойти до него пешком. Наша скорость будет 100 метров в минуту. За какое время мы дойдем до стадиона из школы?

Если за одну минуту мы будем проходить 100 метров, то сколько таких минут со ста метрами будет в 500 метрах?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 500 метров разделить на расстояние, которое мы будем проходить за одну минуту, то есть на 100. Тогда мы получим время, за которое дойдем до стадиона:

t = s : v = 500 : 100 = 5 (мин)

Ответ: от школы до стадиона мы дойдем за 5 минут.

Специально для уроков математики можно распечатать или нарисовать самостоятельно такую таблицу, чтобы быстрее запомнить и применять формулы скорости, времени, расстояния.

Формула пути

Определение и формула пути

Линия, которую описывает материальная точка при своем движении, называется траекторией.

Длиной пути называют сумму длин всех участков траектории, которые прошла точка за рассматриваемый промежуток времени от t1 до t2.

В том случае, если уравнения движения представлены в прямоугольной декартовой системе координат, то длина пути (s) определяется как:

В цилиндрических координатах длина пути может быть выражена как:

В сферических координатах формулу длины пути запишем:

Местоположение перемещающейся материальной точки в фиксированный момент времени, например t=t1 называют начальным положением. Очень часто полагают t1=0. Длин пути, который прошла материальная точка из начального положения – скалярная функция времени: s=s(t).

Считают, что за промежуток времени $d t rightarrow 0$ материальная точка проходит путь ds, который называют элементарным. При этом:

где $bar$ – вектор элементарного перемещения материальной точки, v – модуль скорости ее движения.

Виды движения и формулы длины пути

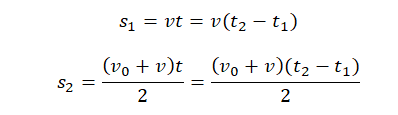

Длина пути при равномерном движении (v=const) точки равна:

где t1 – начало отсчета движения, t2 – окончание отсчета. Формула (5) показывает то, что длина пути, который проходит равномерно движущаяся материальная точка – это линейная функция времени.

Если движение не является равномерным, то можно длину пути $Delta s$ на отрезке времени от $t$ до $t + Delta t$ находят как:

$$Delta s=langle vrangle Delta t(6)$$

где $langle vrangle$ – средняя путевая скорость. При равномерном движении $langle vrangle = v$ .

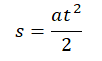

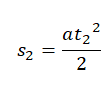

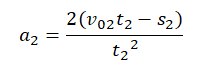

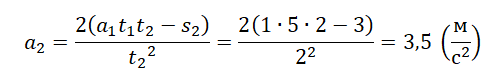

Путь, который проходит материальная тоска при равнопеременном движении (a=const)вычисляют как:

где a – постоянное ускорение, v0 – начальная скорость движения.

Единицы измерения пути

Основной единицей измерения пути в системе СИ является: [s]=м

Примеры решения задач

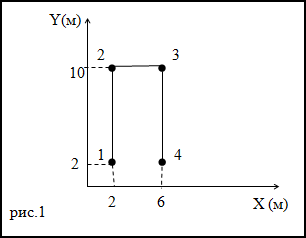

Задание. Траектория движения материальной точки изображена на рис. 1. Каков путь, пройденный точкой, чему равно перемещение, если точка двигалась 1-2-3-4.

Решение. Перемещение – кратчайшее расстояние между точками 1 и 4. Следовательно, перемещение точки равно:

Путь – длина траектории. Рассматривая график на рис.1 получаем, что путь материальной точки равен:

Ответ. Путь равен 20 м, перемещение равно 4 м.

Задание. Уравнение движения материальной точки в прямоугольной декартовой системе координат представлено функцией: x=-0,2t 2 (м) . Какой путь пройдет материальная точка за 5 с?

Решение. Так как уравнение движения задано только одной координатой, то в качестве основы для решения задачи примем формулу пути в виде:

Подставим в (2.1) функцию x=-0,2t 2 , учтем, что $0 c leq t leq 5 c$ имеем:

Как посчитать путь ускоряющегося тела не используя время

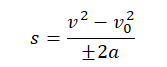

Существует формула, с помощью которой можно посчитать путь, пройденный телом, когда нам известны его начальная скорость, ускорение и конечная скорость.

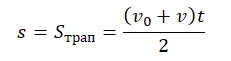

Сокращенно эту формулу называют «путь без времени». Так ее называют потому, что в правой ее части время t движения отсутствует (рис. 1).

Формула пути без времени помогает упростить решение некоторых задач кинематики. Особенно, задач, части C.

Однако, не торопитесь на ЕГЭ записывать эту формулу в готовом виде. Сначала в решении задачи нужно записать вывод этой формулы. И только потом ее можно использовать.

Формулу выводят из выражений для равнопеременного движения. Сейчас я помогу вам вывести эту формулу с помощью нескольких простых шагов.

Выводим формулу пути без времени

Для определенности будем считать, что тело движется по прямой все быстрее и быстрее. То есть, скорость тела увеличивается, так как появляется ускорение.

В таком случае векторы ускорения и скорости тела будут сонаправленными (параллельными и направленными в одну и ту же сторону).

Сонаправленные или противоположно направленные векторы называют коллинеарными векторами. Прочитайте подробнее о коллинеарных векторах.

Чтобы вычислить путь тела, когда скорость его увеличивается, нужно использовать две формулы:

( large v_ <0>left( frac<text<м>> right)) – начальная скорость тела;

( large v left( frac<text<м>> right)) – конечная скорость;

( large a left( frac<text<м>>> right)) – ускорение тела;

( large S left( text <м>right)) – путь, пройденный телом;

(large t left( c right)) – время, за которое тело прошло этот путь.

В формуле для пути S присутствует время t. Получим из нее формулу для пути, в которой время будет отсутствовать.

Что сделать, чтобы получить формулу пути, в которой отсутствует время:

- сначала получить выражение для времени t из уравнения для скорости;

- затем в формулу пути подставить полученное выражение вместо времени t.

Выражаем время из формулы для скорости

Выпишем формулу, связывающую начальную и конечную скорость тела:

[ large v = v_ <0>+ a cdot t ]

Избавимся в правой части от начальной скорости, обозначенной символом ( v_<0>). Для этого из обеих частей уравнения вычтем число ( v_<0>). Получим такую запись:

[ large v — v_ <0>= a cdot t ]

Теперь, чтобы справа в формуле оставалось только время «t», избавимся от ускорения «a». Для этого разделим обе части уравнения на «a»:

Это выражение нам пригодится для дальнейшего вывода формулы «путь без времени».

В формулу пути подставим выражение для времени

Запишем теперь формулу для пути S и полученную формулу для времени t, объединив их в систему:

В первом уравнении системы будем заменять символ t дробью из второго уравнения. Тогда система из двух уравнений превратится в единственное уравнение. И в этом уравнении не будет символа t времени:

Осталось теперь упростить полученное выражение. Будем производить упрощение по частям.

Упрощаем выражение, расположенное до знака «плюс» в правой части

Выпишем отдельно все, что располагается до знака «плюс» в правой части уравнения:

Умножим числитель дроби на число (v_<0>).

- сначала числитель обособим скобками;

- затем запишем число (v_<0>) перед скобками;

- а потом внесем это число внутрь скобок.

В числитель дроби, обособленный с помощью скобок помещаем число (v_<0>):

Теперь необходимо умножить скобку на число (v_<0>). На рисунке 2 указано, как правильно выражение в скобках умножить на число, стоящее за скобками.

Нужно к каждой скорости в скобках дописать число (v_<0>), умножая его на эти скорости. Получим такое выражение:

То есть, вместо первоначальной записи, мы получили такую запись:

Возводим в квадрат дробь

После знака «плюс» в правой части уравнения располагается дробь, которую нужно возвести в квадрат. Обратим внимание на эту дробь:

Правильно возвести дробь в степень поможет рисунок 3.

В результате возведения в квадрат дробь приобретет такой вид:

В числителе этой дроби находится выражение в скобках, которое нужно возвести в квадрат. И нам придется применить одну из формул сокращенного умножения. Запоминать формулы сокращенного умножения удобно в виде, приведенном на рисунке 4.

Используем для этого формулу сокращенного умножения, которая содержит знак «минус». Она называется «Квадрат разности». Тогда числитель дроби превратится в такую запись:

Теперь можем записать полученную дробь:

Упрощаем правую часть, записанную после знака «плюс»

Обратим внимание на все, что располагается в правой части уравнения после знака «плюс»:

Мы уже провели некоторые преобразования и можем теперь заменить дробь, возводимую в квадрат более подробной записью:

Примечание: Когда мы умножаем одну дробь на другую, то можем менять местами знаменатели этих дробей.

Итак, поменяем местами знаменатели дробей:

Теперь видно, что мы можем сократить ускорение и еще немного упростить выражение:

А перемножив числители и знаменатели двух дробей, получим такую запись:

Теперь, первоначальную дробь можно заменить дробью, полученной в ходе преобразований:

Мы закончили преобразовывать выражения, содержащиеся в правой части уравнения после знака «плюс».

Теперь, осталось сложить две дроби в правой части – дробь, записанную до знака «плюс» с дробью, записанной после знака «плюс». А чтобы эти дроби можно было сложить, нужно будет привести их к общему знаменателю.

Приводим к общему знаменателю дроби в правой части уравнения

Вернемся еще раз к первоначальному уравнению:

Заменим правую часть этого уравнения выражениями, которые мы получили:

Сравним знаменатели дробей.

Первая дробь обладает знаменателем «a», а вторая – «2a». Выберем число «2a» в качестве общего знаменателя обеих дробей.

Чтобы первую дробь привести к общему знаменателю «2a», умножим ее на единицу:

Примечания:

- Нам известно, что если какое-либо число умножить на единицу, то после умножения это число не изменится. Значит, если какое-либо выражение умножить на единицу, то полученное выражение останется равным самому себе. На единицу можно умножать все, что угодно – дроби, выражения в скобках и т. п.

- Математики часто применяют прием умножения на единицу. А после этого единицу записывают в виде некоторой дроби. При этом используют правило: Единица – это дробь, у которой числитель и знаменатель равны (одинаковые).

Так как снизу в первой дроби не хватает числа 2, то единицу представим в виде дроби 2/2:

Получим такую дробь:

Поместим ее в выражение для пути:

Дроби с одинаковыми знаменателями складываем

Теперь знаменатели дробей равны. И мы можем записать эти дроби под общим знаменателем:

Раскроем скобки в числителе полученного выражения:

Примечание: Обратим внимание на то, что в числителе дважды встречается член (2v_ <0>v), обладающий различными знаками. В начале числителя – знаком «плюс», а в конце числителя – знаком «минус». Это означает, что из числа (2v_<0>v) вычитается такое же число (2vv_<0>). В конце концов, это число покидает нашу запись и, она упрощается:

Перепишем выражение, записав все, что содержит знак «плюс» в начало числителя:

Вычтем подобные члены, содержащие ( v^<2>_<0>):

В результате получим короткую запись. Именно о ней говорят, когда имеется ввиду формула пути без времени:

Примечания:

- Это формула, с помощью которой можно рассчитать путь тела, когда известны его начальная и конечная скорость, а, так же, ускорение.

- Видно, что время t в правой части этого выражения отсутствует.

- Мы выводили эту формулу для случая, когда тело увеличивало скорость.

Как выглядит формула пути без времени, когда скорость тела уменьшается

Если скорость тела будет уменьшаться, формулу для вычисления пути нужно будет переписать в таком виде:

Получить такую формулу можно, проделав все шаги, описанные выше. Попробуйте самостоятельно ее получить. Выводить формулу нужно, используя формулы для уменьшающейся скорости:

Выводы

Пусть нам известны начальная и конечная скорость тела и его ускорение. Тогда путь, пройденный телом, можно рассчитать так:

http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_21_27_put.php

§6. Примеры движения тела. Методы решения задач.

Рассмотрим некоторые характерные примеры движения тела, знание которых будет полезно при дальнейшем изучении физики.

1.Равномерное прямолинейное движение тела.

При равномерном прямолинейном движении тело совершает равные перемещения `Delta vecr` за одинаковые промежутки времени `Delta t`. Иными словами, скорость `vec v` тела не зависит от времени и остаётся постоянной в процессе движения:

При этом зависимость `vec r(t)` имеет вид:

`vec r(t)=vec r_0+vec v t`, (7)

где `vec r_0` — радиус-вектор тела в начальный момент времени $$ t=0$$ . В этой связи вспомним замечание о начальных условиях, сделанное в §4. Вектор $$ {overrightarrow{r}}_{0}$$ здесь является тем начальным условием, которое позволяет однозначно определить радиус-вектор $$ overrightarrow{r}$$ тела в любой момент времени в процессе движения.

Векторное уравнение (7) равносильно системе двух скалярных уравнений, выражающих зависимость от времени $$ t $$ координат $$ x$$ и $$ y$$ движущегося тела:

| $$ left{begin{array}{l}xleft(tright)={x}_{0}+{v}_{x}left(tright),\ yleft(tright)={y}_{0}+{v}_{y}left(tright)·end{array}right.$$ | (8) |

где $$ {x}_{0}$$ и $$ {y}_{0}$$ — начальные координаты тела в момент времени $$ t=0$$, а $$ {v}_{x}$$ и $$ {v}_{y}$$ -проекции вектора скорости `vecv` на координатные оси $$ Ox$$ и $$ Oy$$ соответственно.

Траектория равномерного прямолинейного движения тела графически представляет собой отрезок прямой линии (рис. 9), тангенс угла наклона которой к оси абсцисс равен отношению проекций скорости на оси координат: $$ mathrm{tg}alpha ={v}_{y}/{v}_{x}$$. Аналитическое уравнение траектории, т. е. зависимость $$ yleft(xright)$$, легко получить, исключив параметр $$ t$$ из системы уравнений (8):

`y(x)=(v_y)/(v_x)(x-x_0)+y_0`. (9)

Равномерное прямолинейное движение тела на плоскости $$ xOy$$ описывается уравнениями: $$ xleft(tright)=6+3t$$, $$ yleft(tright)=4t$$ (величины измерены в СИ). Запишите уравнение траектории тела. Изобразите графически зависимость модуля вектора скорости от времени $$ vleft(tright)$$. Определите путь, пройденный телом в течение первых пяти секунд движения.

Сравнивая уравнения движения, представленные в условии задачи, с системой уравнений (8), находим:

$$ {x}_{0}=6$$ м, $$ {y}_{0}=0$$ , $$ {v}_{x} =3$$ м/c, $$ {v}_{y} =4$$ м/c.

Уравнение траектории получим, подставив эти значения в общее уравнение (9):

`y(x) =4/3(x — 6)`, или `y(x) = 4/3 x — 8`.

Модуль $$ v$$ скорости тела определим, зная $$ {v}_{x}$$ и $$ {v}_{y}$$:

`v=sqrt(v_x^2+v_y^2)=5` м/с.

График зависимости $$ vleft(tright)$$ представлен на рис. 10. При равномерном прямолинейном движении пройденный путь `Delta S` численно равен модулю вектора `Delta vec r` перемещения тела. Вектор `Deltavec r` для такого движения найдём из уравнения (7): `Deltavec r = vec r (t) — vec r_0 = vec vt`. Его модуль равен: `Delta r = vt`. Таким образом, при равномерном движении путь, пройденный телом в течение времени `t`, определяется по формуле `Delta S = vt`, т. е. численно равен площади прямоугольника под графиком зависимости $$ vleft(tright)$$ . Этот вывод можно обобщить и на случай неравномерного движения.

В нашем примере путь равен площади прямоугольника, заштрихованного на рис. 10:

`Delta S = vt = 5 «м»/»c»*5 «c» = 25 «м»`.

Используя рассуждения аналогичные Примеру 3, несложно показать, что пусть численно равен площади фигуры под графиком скорости при любом произвольном движении материальной точки.

Координаты тела при равномерном прямолинейном движении на плоскости $$ xOy $$ за время $$ t=2$$ c изменились от начальных значений $$ {x}_{0}=5$$ м, $$ {y}_{0}=7$$ м до значений $$ x=-3$$ м и $$ y=1$$ м. Найдите модуль скорости тела. Запишите уравнение траектории тела. Изобразите графически траекторию тела и направление вектора его скорости. Постройте графики зависимости координат тела от времени.

Проекции скорости на оси координат можно найти с помощью уравнений движения (8) и численных данных задачи:

`v_x=(x-x_0)/t=(-3-5)/2=-4` м/с, `v_y=(y-y_0)/t=(1-7)/2=-3` м/с.

Тогда модуль скорости `v=sqrt(v_x^2+v_y^2)=5` м/с.

Уравнение траектории $$ yleft(xright)$$ с учётом (9) и численных данных задачи имеет вид:

$$ yleft(xright)={displaystyle frac{3}{4}}(x-5)+7$$, или $$ yleft(xright)={displaystyle frac{3}{4}}x+{displaystyle frac{13}{4}}$$.

Положение тела в начальный и конечный моменты времени (точки `A` и `B`), его траектория и направление скорости изображены на рис. 11. Зависимость координат тела от времени легко найти аналитически, подставляя начальные условия и значения $$ {v}_{x}$$ и $$ {v}_{y}$$ в общие уравнения движения (8):

$$ xleft(tright)=5-4t,yleft(tright)=7-3t$$.

Графически эти зависимости представлены в виде отрезков прямых на рис. 12.

Заметим, что тангенсы углов наклона отрезков прямых на рис. 12 численно равны коэффициентам при $$ t$$ в соответствующих уравнениях $$ xleft(tright)$$ и $$ yleft(tright)$$, т. е. значениям $$ {v}_{x}$$ и $$ {v}_{y}$$:

`»tg»alpha=-4`, `»tg»beta=-3`.

(Т. к. в данном случае графики уравнений движения представляют собой убывающие функции, то здесь тангесы отрицательны.)

2. Неравномерное движение тела.

Для неравномерного движения характерно то, что с течением времени изменяется скорость движущегося тела, а в общем случае и его ускорение. В качестве примера может служить движение, при котором тело проходит различные участки своего пути с разной скоростью. Такое движение принято характеризовать, прежде всего, средней путевой скоростью. Причём прилагательное «путевая» в условиях задач часто опускается.

Любитель бега трусцой пробежал половину пути со скоростью $$ {v}_{1}=10$$ км/ч. Затем половину оставшегося времени бежал со скоростью $$ {v}_{2}=8$$ км/ч, а потом до конца пути шёл пешком со скоростью $$ {v}_{3}=4$$ км/ч. Определить среднюю скорость движения бегуна.

Из смысла условия задачи следует, что здесь речь идёт о средней путевой скорости. Разобьём весь путь `Delta S` на три участка `Delta S_1`, `Delta S_2` и `Delta S_3`. Время движения на каждом участке обозначим соответственно `Delta t_1`, `Delta t_2`, `Delta t_3`. Средняя скорость бегуна согласно определению, выраженному формулой (3), будет равна:

`v_»cp»= (Delta S_1 +Delta S_2+Delta S_3)/(Delta t_1+Delta t_2+Delta t_3)`.

По условию задачи `Delta S_1 =DeltaS // 2`, `Delta S_2 + Delta S_3 = Delta S //2`. Поскольку `Delta S_1 = v_1Delta t_1`, `Delta S_2 = v_2Delta t_2`, `Delta S_3 = v_3Delta t_3` и, учитывая, что `Delta t_2 = Delta t_3`, найдём время движения на отдельных участках:

`Delta t_1=(Delta S_1)/(v_1)=(Delta S)/(2v_1)`,

`Delta t_2=(Delta S_2)/(v_2)=(Delta S)/(2(v_2+v_3))`,

`Delta t_3=(Delta S_3)/(v_3)=(Delta S)/(2(v_2+v_3))`.

Подставляя эти значения в выражение для `v_»ср»`, получим:

`v_»cp»=(Delta S)/((Delta S)/(2v_1)+(Delta S)/(2(v_2+v_3))+(Delta S)/(2(v_2+v_3))) =(2v_1(v_2+v_3))/(2v_1+v_2+v_3)=7,5` км/ч.

Заметим, что иногда учащиеся подсчитывают среднюю путевую скорость движения по формуле `v_»ср»= (v_1 + v_2 + … + v_n)//n`, где `v_i` — скорость движения на `i`-м участке, `n` — число участков пути. Аналогично поступают и с вектором средней скорости `v_»ср»`. Следует иметь в виду, что такой расчёт в общем случае является ошибочным.

Другим характерным примером неравномерного движения служит так называемое равнопеременное движение, которое целесообразно рассмотреть подробно, не выходя при этом за рамки школьной программы.

3. Равнопеременное движение.

Равнопеременным называется такое неравномерное движение, при котором скорость `vec v` за любые равные промежутки времени `Delta t` изменяется на одинаковую величину `Deltavecv`. В этом случае ускорение `veca` тела не зависит от времени и остаётся постоянным в процессе движения:

(при этом `vec v != «const»`, и траектория движения не обязательно прямолинейная).

При равнопеременном движении скорость $$ overrightarrow{v}$$ тела изменяется с течением времени по закону

`vec v (t)=vec v_0 +vec at`, (11)

где `vecv_0` — скорость тела в начальный момент времени `t=0`.

В свою очередь, зависимость `vecr(t)` имеет вид:

`vec r(t)=vec r_0+vec v_0t+(vec a t^2)/2`, (12)

где `vecr_0` — начальный радиус-вектор тела при `t=0`. Вновь заметим, что величины `vecv_0` и `vecr_0` представляют собой начальные условия, позволяющие в любой момент времени однозначно определить векторы `vecv` и `vecr`.

При координатном способе описания равнопеременного движения векторным уравнениям (11) и (12), равносильны следующие системы уравнений для проекций скорости и радиус-вектора тела на оси выбранной системы отсчёта. Здесь мы ограничиваемся случаем плоского движения, при котором траектория тела лежит в одной плоскости, совпадающей с координатной:

| $$ left{begin{array}{l}{v}_{x}left(tright)={v}_{0x}+{a}_{x}t,\ {v}_{y}left(tright)={v}_{0y}+{a}_{y}t.end{array}right.$$ | (13) |

| $$ left{begin{array}{l}xleft(tright)={x}_{0}+{v}_{0x}t+{displaystyle frac{{a}_{x}{t}^{2}}{2}},\ yleft(tright)={y}_{0}+{v}_{0y}t+{displaystyle frac{{a}_{y}{t}^{2}}{2}},end{array}right.$$ | (14) |

где $$ {x}_{0}$$ и $$ {y}_{0}$$ — начальные абсцисса и ордината тела (при $$ t=0$$), $$ {v}_{0x}$$ и $$ {v}_{0y}$$ — проекции начальной скорости `vecv_0` тела на координатные оси, $$ {a}_{x}$$ и $$ {a}_{y}$$ — проекции вектора ускорения на оси $$ Ox$$ и $$ Oy$$ соответственно.

В принципе формулы (11) и (12), или равносильные им системы уравнений (13) и (14) позволяют решить любую задачу на движение тела с постоянным ускорением.

В случае прямолинейного движения тела удобнее одну координатную ось, например ось $$ Ox$$, совместить с траекторией тела. Тогда для описания движения будет достаточно одной этой оси, в проекциях на которую векторные уравнения (11) и (12) дают:

$$ {v}_{x}={v}_{0x}+{a}_{x}t$$, $$ x={x}_{0}+{v}_{0x}t+{displaystyle frac{{a}_{x}{t}^{2}}{2}}$$.

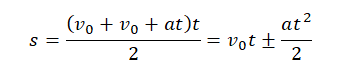

Если на промежутке времени от $$ 0$$ до $$ t$$ направление движения тела не изменялось на противоположное, то разность $$ x-{x}_{0}$$текущей и начальной координат тела совпадает с пройденным путём $$ S$$, следовательно,

`S=v_(0x)t+(a_xt^2)/2`.

Эту формулу можно записать по-другому, если подставить в неё время $$ t$$, выраженное из уравнения $$ {v}_{x}={v}_{0x}+{a}_{x}t$$ . Это время будет

`t=(v_x-v_(0x))/a_x`.

Тогда для пути $$ S$$ после несложных преобразований получим

`S=(v_x^2-v_(0x)^2)/(2a_x)`.

Удобство этой формулы заключается в том, что она не содержит времени $$ t$$ в явном виде. Вместе с тем надо помнить, что формула получена в предположении о неизменности направления движения тела.

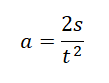

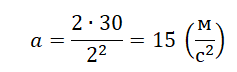

За `2`c прямолинейного равноускоренного движения тело прошло `20` м, увеличив свою скорость в `3` раза. Определите конечную скорость тела. (ЕГЭ, 2005г., уровень .B )

Пусть за время $$ t=2$$ с скорость тела изменилась от $$ {v}_{0}$$ до $$ v$$. Направим координатную ось $$ Ox$$ вдоль траектории тела в сторону движения. Тогда в проекциях на эту ось можно записать `v=v_0+at`, `a` — модуль ускорения тела. По условию `v_0=1/3v` и, следовательно, `a=2/3v/t`.

За время $$ t$$ тело, движущееся с таким ускорением, пройдёт путь

`S=(v^2-v_0^2)/(2a)`.

С учётом выражений для $$ {v}_{0}$$ и $$ a$$ получим `S=2/3vt`. Откуда искомая скорость `v=3/2S/t`. Подставляя сюда значения `S = 20` м и `t =2` c, найдём окончательно `v =15` м/ с.

Одним из наиболее наглядных примеров равнопеременного движения является движение тела в поле тяжести Земли, которое мы имеем возможность наблюдать повседневно. Для решения задач в этом случае надо заменить в приведённых выше формулах вектор $$ overrightarrow{a}$$ на ускорение свободного падения $$ overrightarrow{g}$$, сообщаемое силой гравитационного притяжения всякому телу, движущемуся в поле тяжести Земли. Рассмотрим три конкретных случая такого движения.

Движение тела, брошенного вертикально.

Тело бросили с поверхности земли, сообщив ему начальную скорость $$ {overrightarrow{v}}_{0}$$ направленную вертикально вверх. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите время $$ tau $$ полёта тела до момента падения на землю; скорость тела в момент падения; максимальную высоту $$ H$$ подъёма тела над землёй; время $$ {tau }_{1}$$ подъёма тела на максимальную высоту; путь `S`, пройденный телом за время полёта и перемещение тела. Начертите графики зависимости от времени $$ t$$ вертикальной координаты тела и проекции на вертикальную ось его скорости в процессе полёта.

Поскольку движение полностью происходит в вертикальном направлении, то для определения пространственного положения тела достаточно одной координатной оси $$ Oy$$. Направим её вертикально вверх, начало отсчёта $$ O$$ поместим в точку бросания (рис. 13). Начальные условия движения тела: $$ {y}_{0}=0,{v}_{0y}={v}_{0}$$.

Проекция ускорения тела на ось $$ Oy$$ в отсутствие сопротивления воздуха равна $$ {a}_{y}=-g$$ , т. к. вектор $$ overrightarrow{g}$$ направлен вертикально вниз противоположно направлению координатной оси. Вторые уравнения систем (13) и (14) с учётом начальных условий имеют вид:

Пусть при $$ t=tau $$ тело упало на землю. В этот момент $$ y=0$$ и уравнение (16) даёт: `0=v_0 tau-(g t^2)/2`. Откуда для $$ tau $$ получаем: $$ tau =0$$ или `tau=(2v_0)/g`. Значение $$ tau =0$$ соответствует начальному моменту бросания тела с поверхности земли, и для нас интереса не представляет. Следовательно, время полёта тела `tau=(2v_0)/g`.

Согласно (15), при $$ t=tau $$ имеем: $$ {v}_{y}={v}_{0}-gt$$. Тогда с учётом найденного значения $$ tau $$ получим $$ {v}_{y}={v}_{0}-2{v}_{0}=-{v}_{0}$$. Таким образом, скорость тела в момент падения равна по величине начальной скорости $$ {v}_{0}$$, но направлена вертикально вниз, её проекция на ось $$ Oy$$ отрицательна.

Пусть при $$ t={tau }_{1}$$ тело находится в наивысшей точке подъёма. Это значит, что $$ y=H,{v}_{y}=0$$. С учётом этих значений уравнения (15) и (16) дают:

`0=v_0-g tau_1`, `H=v_0 tau_1-(g tau_1^2)/2`.

Из первого уравнения определяем время подъёма тела `tau_1=(v_0)/g` и, подставляя $$ {tau }_{1}$$ во второе уравнение, найдём `H=(v_0^2)/(2g)`.

Заметим, что время $$ {tau }_{1}$$ подъёма тела на максимальную высоту вдвое меньше времени $$ tau $$ полёта тела: $$ tau =2{tau }_{1}$$.

Путь $$ S$$, пройденный телом за время полёта, складывается из двух участков: подъёма до высшей точки траектории и падения с высшей точки траектории на поверхность земли. Очевидно, что длины траекторий движения тела на этих участках одинаковы и, значит, $$ S=2H$$. Перемещение тела равно нулю, поскольку начальная и конечная точки траектории тела совпадают.

Зависимость $$ yleft(tright)$$ в соответствии с (16) представляет собой квадратичную функцию, графиком которой, как известно, является парабола (рис. 14). Ветви параболы направлены вниз, т. к. в формуле (16) коэффициент при `t^2` отрицателен.

Зависимость $$ {v}_{y}left(tright)$$ является линейной, и её график представляет собой отрезок прямой линии (рис. 15), тангенс угла наклона которой коси абсцисс равен коэффициенту при $$ t$$ в формуле (15):

`»tg»alpha=-g`.

Движение тела, брошенного горизонтально.

Тело бросили с высоты $$ H$$ над поверхностью земли, сообщив ему начальную скорость $$ {overrightarrow{v}}_{0}$$, направленную горизонтально (рис. 16). Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите время $$ tau $$ полёта тела до его падения на землю, дальность $$ l$$ полёта тела, скорость `vecv` тела в момент падения. Выбрав прямоугольную систему координат так, как показано на рис. 16, запишите уравнение траектории движения тела, начертите графики зависимости от времени $$ t$$ координат тела и проекций скорости тела на координатные оси.

Начало отсчёта $$ O$$ поместим на поверхности земли под точкой бросания (рис. 16). Начальные условия движения тела: `x_0=0`, `y_0=H`, `v_(0x)=v_0`, `v_(0y)=0`. Проекции ускорения тела на оси координат при отсутствии сопротивления воздуха равны:

`a_x=0`, `a_y=-g`.

Запишем системы уравнений (13) и (14) с учётом этих значений:

| $$ left{begin{array}{l}{v}_{x}={v}_{0},\ {v}_{y}=-gt·end{array}right.$$ | (17) |

| $$ left{begin{array}{l}x={v}_{0}t,\ y=H-{displaystyle frac{g{t}^{2}}{2}}·end{array}right.$$ | (18) |

Пусть при $$ t=tau $$ тело упало на землю. Это означает, что $$ y=0$$, $$ x=l$$, и уравнения системы (18) принимают вид:

$$ l={v}_{0}tau $$, `0=H-(g tau^2)/2`.

Решая их ,находим:

`tau= sqrt((2H)/g)`, `l=v_0sqrt((2H)/g)`.

В свою очередь, система уравнений (17) даёт: $$ {v}_{x}={v}_{0},{v}_{y}=-gtau $$. С учётом значения $$ tau $$ получим `v_y=-sqrt(2gH)`, и модуль скорости `vecv` будет равен:

`v=sqrt(v_x^2+v_y^2)=sqrt(v_0^2+2gH)`.

Направление вектора `vecv` определим с помощью угла $$ alpha $$ (рис. 16):

`»tg»alpha=v_y//v_x=(-sqrt(2gH))//v_0`.

Уравнение $$ yleft(xright)$$ траектории движения тела получим, исключив параметр $$ t$$ из системы (18):

`y(x)=-g/(2v_0^2)x^2+H`.

Так как $$ yleft(xright)$$ представляет собой квадратичную функцию, то траекторией движения тела является участок параболы с вершиной в точке бросания. Ветви параболы направлены вниз. Графики, требуемые в условии данного примера, представлены соответственно на рис. 17 и рис. 18.

Движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Тело бросили с поверхности земли с начальной скоростью $$ {v}_{0}$$ направленной под углом $$ alpha $$ к горизонту (рис. 19). Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите время $$ tau $$ полёта тела до его падения на землю,дальность $$ l$$ полёта тела, скорость тела в момент падения на землю,максимальную высоту $$ H$$ подъёма тела над землёй, время $$ {tau }_{1}$$ подъёма тела на максимальную высоту. Запишите уравнение траектории тела.

Направим оси прямоугольной системы координат, как показано на рис. 19. Начало отсчёта $$ O$$ поместим в точку бросания. Тогда начальные условия движения тела таковы: `x_0=0`, `y_0=0`, `v_(0x)=v_0cosalpha`, `v_(0y)=v_0sinalpha`. При отсутствии сопротивления воздуха $$ {a}_{x}=0,{a}_{y}=g$$ С учётом этих значений системы уравнений (13) и (14) имеют вид:

| $$ left{begin{array}{l}{v}_{x}={v}_{0}mathrm{cos}alpha ,\ {v}_{y}={v}_{0}mathrm{sin}alpha -gt·end{array}right.$$ | (19) |

| $$ left{begin{array}{l}x=left({v}_{0}mathrm{cos}alpha right)t,\ y=left({v}_{0}mathrm{sin}alpha right)t-{displaystyle frac{g{t}^{2}}{2}}·end{array}right.$$ | (20) |

Пусть при $$ t=tau $$ тело упало на землю, тогда: $$ y=0,x=l$$. Уравнения системы (20) дают:

$$ l=left({v}_{0}mathrm{cos}alpha right)tau $$, $$ 0=left({v}_{0}mathrm{sin}alpha right)tau -{displaystyle frac{g{tau }^{2}}{2}}$$.

Откуда находим

$$ tau ={displaystyle frac{2{v}_{0}mathrm{sin}alpha }{g}}$$, $$ l={displaystyle frac{{v}_{0}^{2}text{sin}2alpha }{g}}$$.

(Здесь использовано равенство $$ 2mathrm{sin}alpha mathrm{cos}alpha =mathrm{sin}2alpha .$$ )

Из полученного выражения для $$ l$$ легко определить угол $$ alpha $$, при котором дальность полёта тела будет максимальной. Действительно, величина $$ l$$ как функция от $$ alpha $$ принимает максимальное значение в том случае, когда $$ mathrm{sin}2alpha =1$$. Это возможно, если `2alpha=90^@`, т. е. `alpha=45^@`.

Модуль скорости тела в момент падения на землю определим с помощью теоремы Пифагора: `v=sqrt(v_x^2+v_y^2)`. В соответствии с системой уравнений (19) в этот момент (при $$ t=tau $$ ) имеем: $$ {v}_{x}={v}_{0}mathrm{cos}alpha $$, $$ {v}_{y}={v}_{0}mathrm{sin}alpha -gtau =-{v}_{0}mathrm{sin}alpha $$.

Следовательно, $$ v=sqrt{{v}_{0}^{2}{mathrm{cos}}^{2}alpha +{v}_{0}^{2}{mathrm{sin}}^{2}alpha }={v}_{0}$$, (так как $$ {mathrm{cos}}^{2}alpha +{mathrm{sin}}^{2}alpha =1$$).

Направление скорости тела в момент падения составляет угол $$ alpha $$ с направлением оси $$ Ox$$. Этот угол отсчитывается по часовой стрелке от направления оси $$ Ox$$.

Пусть при $$ t={tau }_{1}$$ тело достигло максимальной высоты. В этот момент $$ {v}_{y}=0$$, `y=H`. Соответствующие уравнения систем (19) и (20) дают:

$$ 0={v}_{0}mathrm{sin}alpha -g{tau }_{1}$$, $$ H=left({v}_{0}mathrm{sin}alpha right){tau }_{1}-{displaystyle frac{g{tau }_{1}^{2}}{2}}$$.

Отсюда последовательно находим:

$$ {tau }_{1}={displaystyle frac{{v}_{0}mathrm{sin}alpha }{g}}$$, $$ H={displaystyle frac{{v}_{0}^{2}{mathrm{sin}}^{2}alpha }{2g}}$$.

Видим,что $$ tau =2{tau }_{1}$$.

Уравнение траектории получим, исключив из системы (20) время $$ t$$ :

$$ yleft(xright)={displaystyle frac{g}{2{v}_{0}^{2}{mathrm{cos}}^{2}alpha }}{x}^{2}+mathrm{tg}alpha x$$.

График траектории тела представляетсобой участок параболы, ветви которой направлены вниз.

Содержание:

- Определение и формула пути

- Виды движения и формулы длины пути

- Единицы измерения пути

- Примеры решения задач

Определение и формула пути

Линия, которую описывает материальная точка при своем движении, называется траекторией.

Определение

Длиной пути называют сумму длин всех участков траектории, которые прошла точка за рассматриваемый промежуток времени

от t1 до t2.

В том случае, если уравнения движения представлены в прямоугольной декартовой системе координат, то длина пути (s) определяется как:

$$s=int_{t_{1}}^{t_{2}} sqrt{left(frac{d x}{d t}right)^{2}+left(frac{d y}{d t}right)^{2}+left(frac{d z}{d t}right)^{2}} d t=int_{t_{1}}^{t_{2}} sqrt{(dot{x})^{2}+(dot{y})^{2}+(dot{z})^{2}} d t(1)$$

В цилиндрических координатах длина пути может быть выражена как:

$$s=int_{t_{1}}^{t_{2}} sqrt{left(frac{d rho}{d t}right)^{2}+left(rho frac{d varphi}{d t}right)^{2}+left(frac{d z}{d t}right)^{2}} d t=int_{t_{1}}^{t_{2}} sqrt{(dot{rho})^{2}+(rho dot{varphi})^{2}+(dot{z})^{2}} d t(2)$$

В сферических координатах формулу длины пути запишем:

$$s=int_{t_{1}}^{t_{2}} sqrt{left(frac{d r}{d t}right)^{2}+left(r frac{d theta}{d t}right)^{2}+left(r sin theta frac{d varphi}{d t}right)^{2}} d t=int_{t_{1}}^{t_{2}} sqrt{(dot{r})^{2}+(r dot{theta})^{2}+(r varphi sin theta)^{2}} d t(3)$$

Местоположение перемещающейся материальной точки в фиксированный момент времени, например t=t1 называют начальным положением.

Очень часто полагают t1=0. Длин пути, который прошла материальная точка из начального положения – скалярная функция времени: s=s(t).

Считают, что за промежуток времени $d t rightarrow 0$ материальная точка проходит путь ds,

который называют элементарным. При этом:

$$d s=|d bar{r}|=v d t$$

где $bar{r}$ – вектор элементарного перемещения материальной точки, v – модуль скорости ее движения.

Виды движения и формулы длины пути

Длина пути при равномерном движении (v=const) точки равна:

$$s=vleft(t_{2}-t_{1}right)(5)$$

где t1 – начало отсчета движения, t2 – окончание отсчета. Формула (5) показывает то, что длина пути, который проходит равномерно движущаяся материальная точка – это линейная функция времени.

Если движение не является равномерным, то можно длину пути

$Delta s$ на отрезке времени от

$t$ до

$t + Delta t$ находят как:

$$Delta s=langle vrangle Delta t(6)$$

где $langle vrangle$ – средняя путевая скорость. При равномерном движении

$langle vrangle = v$ .

Путь, который проходит материальная тоска при равнопеременном движении (a=const)вычисляют как:

$$s=v_{0} t+frac{a t^{2}}{2}(7)$$

где a – постоянное ускорение, v0 – начальная скорость движения.

Единицы измерения пути

Основной единицей измерения пути в системе СИ является: [s]=м

В СГС: [s]=см

Примеры решения задач

Пример

Задание. Траектория движения материальной точки изображена на рис. 1. Каков путь, пройденный точкой,

чему равно перемещение, если точка двигалась 1-2-3-4.

Решение. Перемещение – кратчайшее расстояние между точками 1 и 4. Следовательно, перемещение точки равно:

$$6 — 2 = 4 (m)$$

Путь – длина траектории. Рассматривая график на рис.1 получаем, что путь материальной точки равен:

$$8 + 4 + 8 = 20 (m)$$

Ответ. Путь равен 20 м, перемещение равно 4 м.

236

проверенных автора готовы помочь в написании работы любой сложности

Мы помогли уже 4 430 ученикам и студентам сдать работы от решения задач до дипломных на отлично! Узнай стоимость своей работы за 15 минут!

Пример

Задание. Уравнение движения материальной точки в прямоугольной декартовой системе координат представлено функцией:

x=-0,2t2 (м) . Какой путь пройдет материальная точка за 5 с?

Решение. Так как уравнение движения задано только одной координатой, то в качестве основы для решения

задачи примем формулу пути в виде:

$$s=int_{t_{1}}^{t_{2}} sqrt{(dot{x})^{2}} d t(2.1)$$

Подставим в (2.1) функцию x=-0,2t2, учтем, что $0 c leq t leq 5 c$ имеем:

$$s=int_{0}^{5} sqrt{left(-0,2 frac{dleft(t^{2}right)}{d t}right)^{2}} d t=0,left.4 cdot frac{t^{2}}{2}right|_{0} ^{5}=5(m)$$

Ответ. s=5м.

Читать дальше: Формула равноускоренного движения.

Существует формула, с помощью которой можно посчитать путь, пройденный телом, когда нам известны его начальная скорость, ускорение и конечная скорость.

Сокращенно эту формулу называют «путь без времени». Так ее называют потому, что в правой ее части время t движения отсутствует (рис. 1).

Рис.1. Так выглядит формула, по которой можно вычислить путь тела, не зная, сколько времени занимало движение

Формула пути без времени помогает упростить решение некоторых задач кинематики. Особенно, задач, части C.

Однако, не торопитесь на ЕГЭ записывать эту формулу в готовом виде. Сначала в решении задачи нужно записать вывод этой формулы. И только потом ее можно использовать.

Формулу выводят из выражений для равнопеременного движения. Сейчас я помогу вам вывести эту формулу с помощью нескольких простых шагов.

Выводим формулу пути без времени

Для определенности будем считать, что тело движется по прямой все быстрее и быстрее. То есть, скорость тела увеличивается, так как появляется ускорение.

В таком случае векторы ускорения и скорости тела будут сонаправленными (параллельными и направленными в одну и ту же сторону).

Сонаправленные или противоположно направленные векторы называют коллинеарными векторами. Прочитайте подробнее о коллинеарных векторах.

Чтобы вычислить путь тела, когда скорость его увеличивается, нужно использовать две формулы:

[ large begin{cases} S = v_{0} cdot t + displaystylefrac{a}{2} cdot t^{2} \ v = v_{0} + a cdot t end{cases} ]

( large v_{0} left( frac{text{м}}{c} right)) – начальная скорость тела;

( large v left( frac{text{м}}{c} right)) – конечная скорость;

( large a left( frac{text{м}}{c^{2}} right)) – ускорение тела;

( large S left( text{м} right)) – путь, пройденный телом;

(large t left( c right)) – время, за которое тело прошло этот путь.

В формуле для пути S присутствует время t. Получим из нее формулу для пути, в которой время будет отсутствовать.

Что сделать, чтобы получить формулу пути, в которой отсутствует время:

- сначала получить выражение для времени t из уравнения для скорости;

- затем в формулу пути подставить полученное выражение вместо времени t.

Выражаем время из формулы для скорости

Выпишем формулу, связывающую начальную и конечную скорость тела:

[ large v = v_{0} + a cdot t ]

Избавимся в правой части от начальной скорости, обозначенной символом ( v_{0}). Для этого из обеих частей уравнения вычтем число ( v_{0}). Получим такую запись:

[ large v — v_{0} = a cdot t ]

Теперь, чтобы справа в формуле оставалось только время «t», избавимся от ускорения «a». Для этого разделим обе части уравнения на «a»:

[ large frac{ v — v_{0}}{a} = t ]

Это выражение нам пригодится для дальнейшего вывода формулы «путь без времени».

В формулу пути подставим выражение для времени

Запишем теперь формулу для пути S и полученную формулу для времени t, объединив их в систему:

[ large begin{cases} S = v_{0}cdot t + displaystyle frac{a}{2}cdot t^{2}\ displaystyle frac{v — v_{0}}{a} = t end{cases} ]

В первом уравнении системы будем заменять символ t дробью из второго уравнения. Тогда система из двух уравнений превратится в единственное уравнение. И в этом уравнении не будет символа t времени:

[large S = v_{0} cdot frac{ v — v_{0}}{a} + frac{a}{2} cdot left( frac{ v — v_{0}}{a} right)^{2}]

Осталось теперь упростить полученное выражение. Будем производить упрощение по частям.

Упрощаем выражение, расположенное до знака «плюс» в правой части

Выпишем отдельно все, что располагается до знака «плюс» в правой части уравнения:

[large v_{0} cdot frac{ v — v_{0}}{a} ]

Умножим числитель дроби на число (v_{0}).

Для этого:

- сначала числитель обособим скобками;

- затем запишем число (v_{0}) перед скобками;

- а потом внесем это число внутрь скобок.

В числитель дроби, обособленный с помощью скобок помещаем число (v_{0}):

[large v_{0} cdot frac{ (v — v_{0})}{a} = frac{ v_{0} cdot (v — v_{0})}{a} ]

Теперь необходимо умножить скобку на число (v_{0}). На рисунке 2 указано, как правильно выражение в скобках умножить на число, стоящее за скобками.

Рис. 2. Чтобы умножить скобку на число, нужно умножить каждое слагаемое в скобке на это число

Нужно к каждой скорости в скобках дописать число (v_{0}), умножая его на эти скорости. Получим такое выражение:

[large frac{ v_{0} cdot (v — v_{0})}{a} = frac{ (v_{0} cdot v — v_{0} cdot v_{0})}{a} = frac{ (v_{0} cdot v – v^{2}_{0} )}{a} ]

То есть, вместо первоначальной записи, мы получили такую запись:

[large v_{0} cdot frac{ (v — v_{0})}{a} = frac{ (v_{0} cdot v – v^{2}_{0} )}{a} ]

Возводим в квадрат дробь

После знака «плюс» в правой части уравнения располагается дробь, которую нужно возвести в квадрат. Обратим внимание на эту дробь:

[large left( frac{ v — v_{0}}{a} right)^{2}]

Правильно возвести дробь в степень поможет рисунок 3.

Рис. 3. Дробь возводим в степень, отдельно возводя в эту степень ее числитель и знаменатель

В результате возведения в квадрат дробь приобретет такой вид:

[large left( frac{ v — v_{0}}{a} right)^{2} = frac{ (v — v_{0})^{2}}{a^{2}}]

В числителе этой дроби находится выражение в скобках, которое нужно возвести в квадрат. И нам придется применить одну из формул сокращенного умножения. Запоминать формулы сокращенного умножения удобно в виде, приведенном на рисунке 4.

Рис. 4. Удобный для запоминания вид формул сокращенного умножения

Используем для этого формулу сокращенного умножения, которая содержит знак «минус». Она называется «Квадрат разности». Тогда числитель дроби превратится в такую запись:

[large ( v — v_{0})^{2} = (v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})]

Теперь можем записать полученную дробь:

[large frac{ (v — v_{0})^{2}}{a^{2}} = frac{(v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{a^{2}} ]

Упрощаем правую часть, записанную после знака «плюс»

Обратим внимание на все, что располагается в правой части уравнения после знака «плюс»:

[large frac{a}{2} cdot left( frac{ v — v_{0}}{a} right)^{2}]

Мы уже провели некоторые преобразования и можем теперь заменить дробь, возводимую в квадрат более подробной записью:

[large frac{a}{2} cdot left( frac{ v — v_{0}}{a} right)^{2} = frac{a}{2} cdot frac{(v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{a^{2}}]

Примечание: Когда мы умножаем одну дробь на другую, то можем менять местами знаменатели этих дробей.

Итак, поменяем местами знаменатели дробей:

[large frac{a}{2} cdot frac{(v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{a^{2}} = frac{a}{a^{2}} cdot frac{(v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{2}]

Теперь видно, что мы можем сократить ускорение и еще немного упростить выражение:

[large frac{a}{a^{2}} cdot frac{(v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{2} = frac{1}{a} cdot frac{(v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{2}]

А перемножив числители и знаменатели двух дробей, получим такую запись:

[large frac{1}{a} cdot frac{(v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{2} = frac{(v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{2a}]

Теперь, первоначальную дробь можно заменить дробью, полученной в ходе преобразований:

[large frac{a}{2} cdot left( frac{ v — v_{0}}{a} right)^{2} = frac{(v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{2a}]

Мы закончили преобразовывать выражения, содержащиеся в правой части уравнения после знака «плюс».

Теперь, осталось сложить две дроби в правой части – дробь, записанную до знака «плюс» с дробью, записанной после знака «плюс». А чтобы эти дроби можно было сложить, нужно будет привести их к общему знаменателю.

Приводим к общему знаменателю дроби в правой части уравнения

Вернемся еще раз к первоначальному уравнению:

[large S = v_{0} cdot frac{ v — v_{0}}{a} + frac{a}{2} cdot left( frac{ v — v_{0}}{a} right)^{2}]

Заменим правую часть этого уравнения выражениями, которые мы получили:

[large S = frac{ (v_{0} cdot v – v^{2}_{0} )}{a} + frac{(v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{2a}]

Сравним знаменатели дробей.

Первая дробь обладает знаменателем «a», а вторая – «2a». Выберем число «2a» в качестве общего знаменателя обеих дробей.

Чтобы первую дробь привести к общему знаменателю «2a», умножим ее на единицу:

[large frac{ (v_{0} cdot v – v^{2}_{0} )}{a} = frac{ (v_{0} cdot v – v^{2}_{0} )}{a} cdot 1]

Примечания:

- Нам известно, что если какое-либо число умножить на единицу, то после умножения это число не изменится. Значит, если какое-либо выражение умножить на единицу, то полученное выражение останется равным самому себе. На единицу можно умножать все, что угодно – дроби, выражения в скобках и т. п.

- Математики часто применяют прием умножения на единицу. А после этого единицу записывают в виде некоторой дроби. При этом используют правило: Единица – это дробь, у которой числитель и знаменатель равны (одинаковые).

Так как снизу в первой дроби не хватает числа 2, то единицу представим в виде дроби 2/2:

[large frac{ (v_{0} cdot v – v^{2}_{0} )}{a} cdot 1 = frac{ (v_{0} cdot v – v^{2}_{0} )}{a} cdot frac{2}{2}]

Получим такую дробь:

[large frac{ (v_{0} cdot v – v^{2}_{0} )}{a} cdot frac{2}{2} = frac{ 2(v_{0} cdot v – v^{2}_{0} )}{2a} ]

Поместим ее в выражение для пути:

[large S = frac{ 2(v_{0} cdot v – v^{2}_{0} )}{2a} + frac{(v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{2a}]

Дроби с одинаковыми знаменателями складываем

Теперь знаменатели дробей равны. И мы можем записать эти дроби под общим знаменателем:

[large S = frac{ 2(v_{0} cdot v – v^{2}_{0} ) + (v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0})}{2a}]

Раскроем скобки в числителе полученного выражения:

[large S = frac{ 2v_{0} v – 2v^{2}_{0} + v^{2} + v^{2}_{0} — 2vv_{0}}{2a}]

Примечание: Обратим внимание на то, что в числителе дважды встречается член (2v_{0} v), обладающий различными знаками. В начале числителя – знаком «плюс», а в конце числителя – знаком «минус». Это означает, что из числа (2v_{0}v) вычитается такое же число (2vv_{0}). В конце концов, это число покидает нашу запись и, она упрощается:

[large S = frac{ – 2v^{2}_{0} + v^{2} + v^{2}_{0}}{2a}]

Перепишем выражение, записав все, что содержит знак «плюс» в начало числителя:

[large S = frac{ v^{2} + v^{2}_{0} – 2v^{2}_{0}}{2a}]

Вычтем подобные члены, содержащие ( v^{2}_{0}):

[large v^{2}_{0} – 2v^{2}_{0} = – v^{2}_{0} ]

В результате получим короткую запись. Именно о ней говорят, когда имеется ввиду формула пути без времени:

[large boxed{ S = frac{ v^{2} — v^{2}_{0}}{2a} }]

Примечания:

- Это формула, с помощью которой можно рассчитать путь тела, когда известны его начальная и конечная скорость, а, так же, ускорение.

- Видно, что время t в правой части этого выражения отсутствует.

- Мы выводили эту формулу для случая, когда тело увеличивало скорость.

Как выглядит формула пути без времени, когда скорость тела уменьшается

Если скорость тела будет уменьшаться, формулу для вычисления пути нужно будет переписать в таком виде:

[large boxed{ S = frac{ v^{2}_{0} — v^{2}}{2a} }]

Получить такую формулу можно, проделав все шаги, описанные выше. Попробуйте самостоятельно ее получить. Выводить формулу нужно, используя формулы для уменьшающейся скорости:

[ large begin{cases} S = v_{0} cdot t — displaystyle frac{a}{2} cdot t^{2} \ v = v_{0} — a cdot t end{cases} ]

Выводы

Пусть нам известны начальная и конечная скорость тела и его ускорение. Тогда путь, пройденный телом, можно рассчитать так:

- Когда движение равноускоренное и скорость тела увеличивается: [large boxed{ S = frac{ v^{2} — v^{2}_{0}}{2a} }]

- А когда движение равнозамедленное и скорость уменьшается: [large boxed{ S = frac{ v^{2}_{0} — v^{2}}{2a} }]

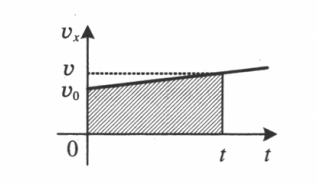

Геометрический смысл перемещения заключается в том, что перемещение есть площадь фигуры, заключенной между графиком скорости, осью времени и прямыми, проведенными перпендикулярно к оси времени через точки, соответствующие времени начала и конца движения.

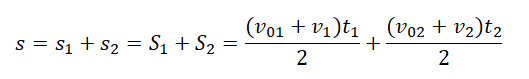

При равноускоренном прямолинейном движении перемещение определяется площадью трапеции, основаниями которой служат проекции начальной и конечной скорости тела, а ее боковыми сторонами — ось времени и график скорости соответственно. Поэтому перемещение (путь) можно вычислить по формуле:

Формула перемещения

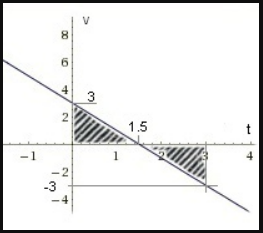

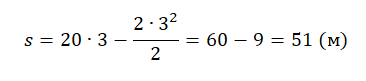

Пример №1. По графику определить перемещение тела в момент времени t=3 с.

Перемещение есть площадь фигуры, ограниченной графиком скорости, осью времени и перпендикулярами, проведенными к ней. Поэтому в нашем случае:

Извлекаем из графика необходимые данные:

- Фигура 1. Начальная скорость — 3 м/с. Конечная — 0 м/с. Время — 1,5 с.

- Фигура 2. Начальная скорость — 0 м/с. Конечная — –3 м/с. Время — 1,5 с (3 с – 1,5 с).

Подставляем известные данные в формулу:

Перемещение равно 0, так как тело сначала проделало некоторый путь, а затем вернулось в исходное положение.

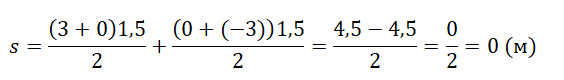

Варианты записи формулы перемещения

Конечная скорость движения тела часто неизвестна. Поэтому при решении задач вместо нее обычно подставляют эту формулу:

v = v0 ± at

В итоге получается формула:

Если движение равнозамедленное, в формуле используется знак «–». Если движение равноускоренное, оставляется знак «+».

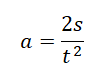

Если начальная скорость равна 0 (v0 = 0), эта формула принимает вид:

Если неизвестно время движения, но известно ускорение, начальная и конечная скорости, то перемещение можно вычислить по формуле:

Пример №2. Найти тормозной путь автомобиля, который начал тормозить при скорости 72 км/ч. Торможение до полной остановки заняло 3 секунды. Модуль ускорения при этом составил 2 м/с.

Перемещение при разгоне и торможении тела

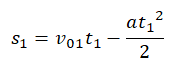

Все перечисленные выше формулы работают, если направление вектора ускорения и вектора скорости совпадают (а↑↑v). Если векторы имеют противоположное направление (а↑↓v), движение следует описывать в два этапа:

Этап торможения

Время торможения равно разности полного времени движения и времени второго этапа:

t1 = t – t2

Когда тело тормозит, через некоторое время t1 оно останавливается. Поэтому скорость в момент времени t1 равна 0:

0 = v01 – at1

При торможении перемещение s1 равно:

Этап разгона

Время разгона равно разности полного времени движения и времени первого этапа:

t2 = t – t1

Тело начинает разгоняться сразу после преодоления нулевого значения скорости, которую можно считать начальной. Поэтому скорость в момент времени t2 равна:

v = at2

При разгоне перемещение s2 равно:

При этом модуль перемещения в течение всего времени движения равен:

s = |s1 – s2|

Полный путь (обозначим его l), пройденный телом за оба этапа, равен:

l = s1 + s2

Пример №3. Мальчик пробежал из состояния покоя некоторое расстояние за 5 секунд с ускорением 1 м/с2. Затем он тормозил до полной остановки в течение 2 секунд с другим по модулю ускорением. Найти этот модуль ускорения, если его тормозной путь составил 3 метра.

В данном случае движение нужно разделить на два этапа, так как мальчик сначала разогнался, потом затормозил. Тормозной путь будет соответствовать второму этапу. Через него мы выразим ускорение:

Из первого этапа (разгона) можно выразить конечную скорость, которая послужит для второго этапа начальной скоростью:

v02 = v01 + a1t1 = a1t1 (так как v01 = 0)

Подставляем выраженные величины в формулу:

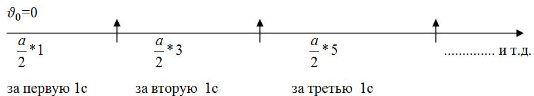

Перемещение в n-ную секунду прямолинейного равноускоренного движения

Иногда в механике встречаются задачи, когда нужно найти перемещение тела за определенный промежуток времени при условии, что тело начинало движение из состояния покоя. В таком случае перемещение определяется формулой:

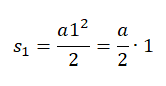

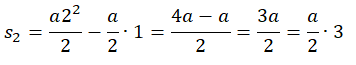

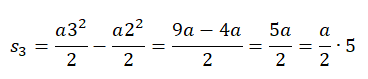

За первую секунду тело переместится на расстояние, равное:

За вторую секунду тело переместится на расстояние, равное разности перемещения за 2 секунды и перемещения за 1 секунду:

За третью секунду тело переместится на расстояние, равное разности перемещения за 3 секунды и перемещения за 2 секунды:

Видно, что за каждую секунду тело проходит перемещение, кратное целому нечетному числу:

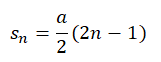

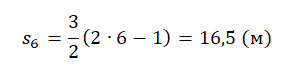

Из формул перемещений за 1, 2 и 3 секунду можно выявить закономерность: перемещение за n-ную секунду равно половине произведения модуля ускорения на (2n–1), где n — секунда, за которую мы ищем перемещение тела. Математически это записывается так:

Формула перемещения за n-ную секунду

Пример №4. Автомобиль разгоняется с ускорением 3 м/с2. Найти его перемещение за 6 секунду.

Подставляем известные данные в формулу и получаем:

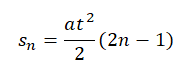

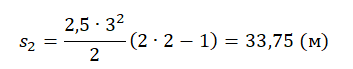

Таким же способом можно найти перемещение не за 1 секунду, а за некоторый промежуток времени: за 2, 3, 4 секунды и т. д. В этом случае используется формула:

где t — время одного промежутка, а n — порядковый номер этого промежутка.

Пример №5. Ягуар ринулся за добычей с ускорением 2,5 м/с2. Найти его перемещение за промежуток времени от 4 до 6 секунд включительно.

Время от 4 до 6 секунд включительно — это 3 секунды: 4-ая, 5-ая и 6-ая. Значит, промежуток времени составляет 3 секунды. До наступления этого промежутка успело пройти еще 3 секунды. Значит, время от 4 до 6 секунд — это второй по счету временной промежуток.

Подставляем известные данные в формулу:

Проекция и график перемещения

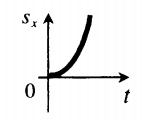

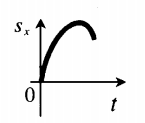

Проекция перемещения на ось ОХ. График перемещения — это график зависимости перемещения от времени. Графиком перемещения при равноускоренном движении является ветка параболы. График перемещения при равноускоренном движении, когда вектор скорости направлен в сторону оси ОХ (v↑↑OX), а вектора скорости и ускорения сонаправлены (v↑↑a), принимает следующий вид:

График перемещения при равнозамедленном движении, когда вектор скорости направлен в сторону оси ОХ (v↑↑OX), а вектора скорости и ускорения противоположно (v↓↑a), принимает следующий вид:

Определение направления знака проекции ускорения по графику его перемещения:

- Если ветви параболического графика смотрят вниз, проекция ускорения тела отрицательна.

- Если ветви параболического графика смотрят вверх, проекция ускорения тела положительна.

Пример №6. Определить ускорение тела по графику его перемещения.

Перемещение тела в момент времени t=0 с соответствует нулю. Значит, ускорение можно выразить из формулы перемещения без начального ускорения. Получим:

Теперь возьмем любую точку графика. Пусть она будет соответствовать моменту времени t=2 с. Этой точке соответствует перемещение 30 м. Подставляем известные данные в формулу и получаем:

График пути

График пути от времени в случае равноускоренного движения совпадает с графиком проекции перемещения, так как s = l.

В случае с равнозамедленным движением график пути представляет собой линию, поделенную на 2 части:

- 1 часть — до момента, когда скорость тела принимает нулевое значение (v = 0). Эта часть графика является частью параболы от начала координат до ее вершины.

- 2 часть — после момента, при котором скорость тела принимает нулевое значение (v = 0). Эта часть является ветвью такой же, но перевернутой параболы. Ее вершина совпадает с вершиной предыдущей параболы, но ее ветвь направлена вверх.

Такой вид графика (возрастающий) объясняется тем, что путь не может уменьшаться — он либо не меняется (в состоянии покоя), либо растет независимо от того, в каком направлении, с какой скоростью и с каким ускорением движется тело.

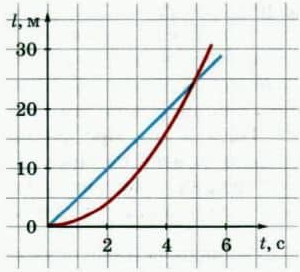

Пример №7. По графику пути от времени, соответствующему равноускоренному прямолинейному движению, определить ускорение тела.

При равноускоренном прямолинейном движении графиком пути является ветвь параболы. Поэтому наш график — красный. График пути при равноускоренном прямолинейном движении также совпадает с графиком проекции его ускорения. Поэтому для вычисления ускорения мы можем использовать эту формулу:

Для расчета возьмем любую точку графика. Пусть она будет соответствовать моменту времени t=2 c. Ей соответствует путь, равный 5 м. Значит, перемещение тоже равно 5 м. Подставляем известные данные в формулу:

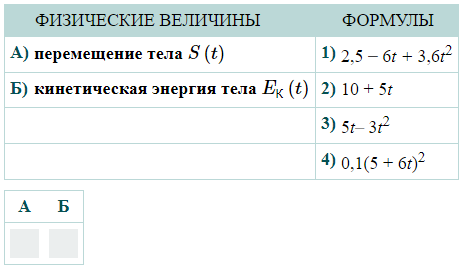

Задание EF18553

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимости от времени в условиях данной задачи.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Алгоритм решения

1.Записать исходные данные и перевести их единицы измерения величин в СИ.

2.Записать уравнение движения тела при прямолинейном равноускоренном движении в общем виде.

3.Сравнить формулу из условия задачи с этим уравнением движения и выделить кинематические характеристики движения.

4.Определить перемещение тела и его кинетическую энергию.

5.Выбрать для физических величин соответствующую позицию из второго столбца таблицы и записать ответ.

Решение

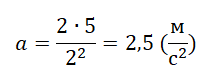

Из условия задачи известна только масса тела: m = 200 г = 0,2 кг.

Так как тело движется вдоль оси Ox, уравнение движения тела при прямолинейном равноускоренном движении имеет вид:

x(t)=x0+v0t+at22

Теперь мы можем выделить кинематические характеристики движения тела:

• a/2 = –3 (м/с2), следовательно, a = –6 (м/с2).

Перемещение тела определяется формулой:

s=v0t+at22

Начальная координата не учитывается, так как это расстояние было уже пройдено до начала отсчета времени. Поэтому перемещение равно:

x(t)=v0t+at22=5t−3t2

Кинетическая энергия тела определяется формулой:

Ek=mv22

Скорость при прямолинейном равноускоренном движении равна:

v=v0+at=5−6t

Поэтому кинетическая энергия тела равна:

Ek=m(5−6t)22=0,22(5−6t)2=0,1(5−6t)2

Следовательно, правильная последовательность цифр в ответе будет: 34.

Ответ: 34

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Задание EF18774

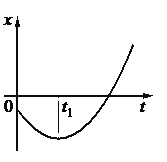

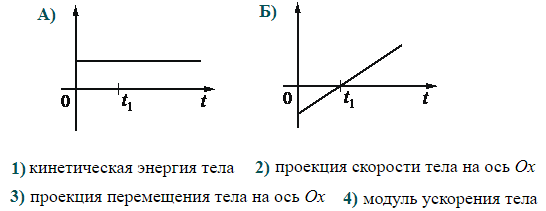

На рисунке показан график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ох, от времени t (парабола). Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение этого тела, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.

К каждой позиции графика подберите соответствующую позицию утверждения и запишите в поле цифры в порядке АБ.

Алгоритм решения

- Определить, какому типу движения соответствует график зависимости координаты тела от времени.

- Определить величины, которые характеризуют такое движение.

- Определить характер изменения величин, характеризующих это движение.

- Установить соответствие между графиками А и Б и величинами, характеризующими движение.

Решение

График зависимости координаты тела от времени имеет вид параболы в случае, когда это тело движется равноускоренно. Так как движение тела описывается относительно оси Ох, траекторией является прямая. Равноускоренное прямолинейное движение характеризуется следующими величинами:

- перемещение и путь;

- скорость;

- ускорение.

Перемещение и путь при равноускоренном прямолинейном движении изменяются так же, как координата тела. Поэтому графики их зависимости от времени тоже имеют вид параболы.

График зависимости скорости от времени при равноускоренном прямолинейном движении имеет вид прямой, которая не может быть параллельной оси времени.

График зависимости ускорения от времени при таком движении имеет вид прямой, перпендикулярной оси ускорения и параллельной оси времени, так как ускорение в этом случае — величина постоянная.

Исходя из этого, ответ «3» можно исключить. Остается проверить ответ «1». Кинетическая энергия равна половине произведения массы тела на квадрат его скорости. Графиком квадратичной функции является парабола. Поэтому ответ «1» тоже не подходит.

График А — прямая линия, параллельная оси времени. Мы установили, что такому графику может соответствовать график зависимости ускорения от времени (или его модуля). Поэтому первая цифра ответа — «4».

График Б — прямая линия, не параллельная оси времени. Мы установили, что такому графику может соответствовать график зависимости скорости от времени (или ее проекции). Поэтому вторая цифра ответа — «2».

Ответ: 24

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Задание EF18831

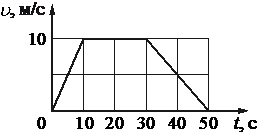

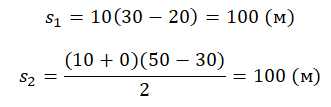

На рисунке представлен график зависимости модуля скорости υ автомобиля от времени t. Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале времени от t1=20 с до t2=50 с.

Алгоритм решения

- Охарактеризовать движение тела на различных участках графика.

- Выделить участки движения, над которыми нужно работать по условию задачи.

- Записать исходные данные.

- Записать формулу определения искомой величины.

- Произвести вычисления.

Решение

Весь график можно поделить на 3 участка:

- От t1 = 0 c до t2 = 10 с. В это время тело двигалось равноускоренно (с положительным ускорением).

- От t1 = 10 c до t2 = 30 с. В это время тело двигалось равномерно (с нулевым ускорением).

- От t1 = 30 c до t2 = 50 с. В это время тело двигалось равнозамедленно (с отрицательным ускорением).

По условию задачи нужно найти путь, пройденный автомобилем в интервале времени от t1 = 20 c до t2 = 50 с. Этому времени соответствуют два участка:

- От t1 = 20 c до t2 = 30 с — с равномерным движением.

- От t1 = 30 c до t2 = 50 с — с равнозамедленным движением.

Исходные данные:

- Для первого участка. Начальный момент времени t1 = 20 c. Конечный момент времени t2 = 30 с. Скорость (определяем по графику) — 10 м/с.

- Для второго участка. Начальный момент времени t1 = 30 c. Конечный момент времени t2 = 50 с. Скорость определяем по графику. Начальная скорость — 10 м/с, конечная — 0 м/с.

Записываем формулу искомой величины:

s = s1 + s2

s1 — путь тела, пройденный на первом участке, s2 — путь тела, пройденный на втором участке.

s1 и s2 можно выразить через формулы пути для равномерного и равноускоренного движения соответственно:

Теперь рассчитаем пути s1 и s2, а затем сложим их:

s1 + s2 = 100 + 100 = 200 (м)

Ответ: 200

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Алиса Никитина | Просмотров: 25.5k