Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью

теория по физике 🧲 кинематика

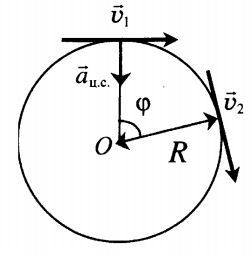

Криволинейное движение — движение, траекторией которого является кривая линия. Вектор скорости тела, движущегося по кривой линии, направлен по касательной к траектории. Любой участок криволинейного движения можно представить в виде движения по дуге окружности или по участку ломаной.

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью — частный и самый простой случай криволинейного движения. Это движение с переменным ускорением, которое называется центростремительным.

Особенности движения по окружности с постоянной по модулю скоростью:

- Траектория движения тела есть окружность.

- Вектор скорости всегда направлен по касательной к окружности.

- Направление скорости постоянно меняется под действием центростремительного ускорения.

- Центростремительное ускорение направлено к центру окружности и не вызывает изменения модуля скорости.

Период, частота и количество оборотов

Пусть тело двигается по окружности беспрерывно. Когда оно сделает один оборот, пройдет некоторое время. Когда тело сделает еще один оборот, пройдет еще столько же времени. Это время не будет меняться, потому что тело движется с постоянной по модулю скоростью. Такое время называют периодом.

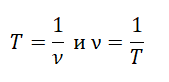

Период — время одного полного оборота. Обозначается буквой T. Единица измерения — секунды (с).

t — время, в течение которого тело совершило N оборотов

За один и тот же промежуток времени тело может проходить лишь часть окружности или совершать несколько единиц, десятков, сотен или более оборотов. Все зависит от длины окружности и модуля скорости.

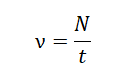

Частота — количество оборотов, совершенных в единицу времени. Обозначается буквой ν («ню»). Единица измерения — Гц.

N — количество оборотов, совершенных телом за время t.

Период и частота — это обратные величины, определяемые формулами:

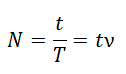

Количество оборотов выражается следующей формулой:

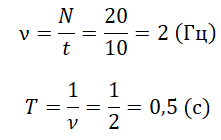

Пример №1. Шарик на нити вращается по окружности. За 10 секунд он совершил 20 оборотов. Найти период и частоту вращения шарика.

Линейная и угловая скорости

Линейная скорость

Линейная скорость — это отношение пройденного пути ко времени, в течение которого этот путь был пройден. Обозначается буквой v. Единица измерения — м/с.

l — длина траектории, вдоль которой двигалось тело за время t

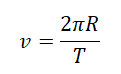

Линейную скорость можно выразить через период. За один период тело делает один оборот, то есть проходить путь, равный длине окружности. Поэтому его скорость равна:

R — радиус окружности, по которой движется тело

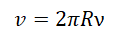

Если линейную скорость можно выразить через период, то ее можно выразить и через частоту — величину, обратную периоду. Тогда формула примет вид:

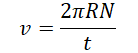

Выразив частоту через количество оборотов и время, в течение которого тело совершало эти обороты, получим:

Угловая скорость

Угловая скорость — это отношение угла поворота тела ко времени, в течение которого тело совершало этот поворот. Обозначается буквой ω. Единица измерения — радиан в секунду (рад./с).

ϕ — угол поворота тела. t — время, в течение которого тело повернулось на угол ϕ

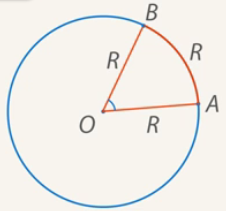

Радиан — угол, соответствующий дуге, длина которой равна ее радиусу. Полный угол равен 2π радиан.

За один полный оборот тело поворачивается на 2π радиан. Поэтому угловую скорость можно выразить через период:

Выражая угловую скорость через частоту, получим:

Выразив частоту через количество оборотов, формула угловой скорости примет вид:

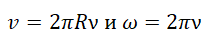

Сравним две формулы:

Преобразуем формулу линейной скорости и получим:

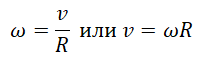

Отсюда получаем взаимосвязь между линейной и угловой скоростями:

Полезные факты

- У вращающихся прижатых друг к другу цилиндров линейные скорости точек их поверхности равны: v1 = v2.

- У вращающихся шестерен линейные скорости точек их поверхности также равны: v1 = v2.

- Все точки вращающегося твердого тела имеют одинаковые периоды, частоты и угловые скорости, но разные линейные скорости. T1 = T2, ν1 = ν2, ω1 = ω2. Но v1 ≠ v2.

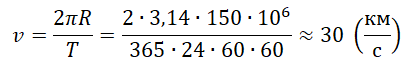

Пример №2. Период обращения Земли вокруг Солнца равен одному году. Радиус орбиты Земли равен 150 млн. км. Чему примерно равна скорость движения Земли по орбите? Ответ округлить до целых.

В году 365 суток, в одних сутках 24 часа, в 1 часе 60 минут, в одной минуте 60 секунд. Перемножив все эти числа между собой, получим период в секундах.

За каждую секунду Земля проходит расстояние, равное примерно 30 км.

Центростремительное ускорение

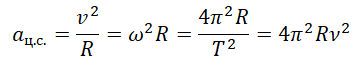

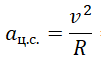

Центростремительное ускорение — ускорение с постоянным модулем, но меняющимся направлением. Поэтому оно вызывает изменение направления вектора скорости, но не изменяет его модуль. Центростремительное ускорение обозначается как aц.с.. Единица измерения — метры на секунду в квадрате (м/с 2 ). Центростремительное ускорение можно выразить через линейную и угловую скорости, период, частоту и количество оборотов/время:

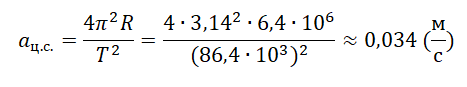

Пример №3. Рассчитать центростремительное ускорение льва, спящего на экваторе, в системе отсчета, две оси которой лежат в плоскости экватора и направлены на неподвижные звезды, а начало координат совпадает с центром Земли.

Спящий лев сделает один полный оборот тогда, когда Земля сделает один оборот вокруг своей оси. Земля делает это за время, равное 1 сутки. Поэтому период обращения равен 1 суткам. Количество секунд в сутках: 1 сутки = 24•60•60 секунд = 86400 секунд = 86,4∙10 3 секунд.

Радиус Земли равен 6400 км. В метрах это будет 6,4∙10 6 . Теперь у нас есть все, что нужно для вычисления центростремительного ускорения. Подставляем данные в формулу:

Алгоритм решения

- Записать исходные данные.

- Записать формулу для определения искомой величины.

- Подставить известные данные в формулу и произвести вычисления.

Решение

Записываем исходные данные:

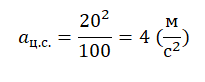

- Радиус окружности, по которой движется автомобиль: R = 100 м.

- Скорость автомобиля во время движения по окружности: v = 20 м/с.

Формула, определяющая зависимость центростремительного ускорения от скорости движения тела:

Подставляем известные данные в формулу и вычисляем:

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

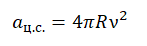

Точка движется по окружности радиусом R с частотой обращения ν. Как нужно изменить частоту обращения, чтобы при увеличении радиуса окружности в 4 раза центростремительное ускорение точки осталось прежним?

а) увеличить в 2 раза б) уменьшить в 2 раза в) увеличить в 4 раза г) уменьшить в 4 раза

Алгоритм решения

- Записать исходные данные.

- Определить, что нужно найти.

- Записать формулу зависимости центростремительного ускорения от частоты.

- Преобразовать формулу зависимости центростремительного ускорения от частоты для каждого из случаев.

- Приравнять правые части формул и найти искомую величину.

Решение

Запишем исходные данные:

Центростремительное ускорение определяется формулой:

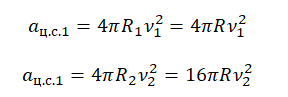

Запишем формулы центростремительного ускорения для 1 и 2 случаев соответственно:

Так как центростремительное ускорение в 1 и 2 случае одинаково, приравняем правые части уравнений:

Произведем сокращения и получим:

Это значит, чтобы центростремительное ускорение осталось неизменным после увеличения радиуса окружности в 4 раза, частота должна уменьшиться вдвое. Верный ответ: «б».

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

I. Механика

Тестирование онлайн

Так как линейная скорость равномерно меняет направление, то движение по окружности нельзя назвать равномерным, оно является равноускоренным.

Угловая скорость

Выберем на окружности точку 1. Построим радиус. За единицу времени точка переместится в пункт 2. При этом радиус описывает угол. Угловая скорость численно равна углу поворота радиуса за единицу времени.

Период и частота

Период вращения T — это время, за которое тело совершает один оборот.

Частота вращение — это количество оборотов за одну секунду.

Частота и период взаимосвязаны соотношением

Связь с угловой скоростью

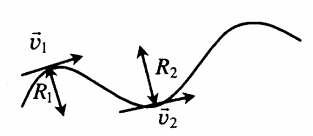

Линейная скорость

Каждая точка на окружности движется с некоторой скоростью. Эту скорость называют линейной. Направление вектора линейной скорости всегда совпадает с касательной к окружности. Например, искры из-под точильного станка двигаются, повторяя направление мгновенной скорости.

Рассмотрим точку на окружности, которая совершает один оборот, время, которое затрачено — это есть период T. Путь, который преодолевает точка — это есть длина окружности.

Центростремительное ускорение

При движении по окружности вектор ускорения всегда перпендикулярен вектору скорости, направлен в центр окружности.

Используя предыдущие формулы, можно вывести следующие соотношения

Точки, лежащие на одной прямой исходящей из центра окружности (например, это могут быть точки, которые лежат на спице колеса), будут иметь одинаковые угловые скорости, период и частоту. То есть они будут вращаться одинаково, но с разными линейными скоростями. Чем дальше точка от центра, тем быстрей она будет двигаться.

Закон сложения скоростей справедлив и для вращательного движения. Если движение тела или системы отсчета не является равномерным, то закон применяется для мгновенных скоростей. Например, скорость человека, идущего по краю вращающейся карусели, равна векторной сумме линейной скорости вращения края карусели и скорости движения человека.

Вращение Земли

Земля участвует в двух основных вращательных движениях: суточном (вокруг своей оси) и орбитальном (вокруг Солнца). Период вращения Земли вокруг Солнца составляет 1 год или 365 суток. Вокруг своей оси Земля вращается с запада на восток, период этого вращения составляет 1 сутки или 24 часа. Широтой называется угол между плоскостью экватора и направлением из центра Земли на точку ее поверхности.

Связь со вторым законом Ньютона

Согласно второму закону Ньютона причиной любого ускорения является сила. Если движущееся тело испытывает центростремительное ускорение, то природа сил, действием которых вызвано это ускорение, может быть различной. Например, если тело движется по окружности на привязанной к нему веревке, то действующей силой является сила упругости.

Если тело, лежащее на диске, вращается вместе с диском вокруг его оси, то такой силой является сила трения. Если сила прекратит свое действие, то далее тело будет двигаться по прямой

Как вывести формулу центростремительного ускорения

Рассмотрим перемещение точки на окружности из А в В. Линейная скорость равна vA и vB соответственно. Ускорение — изменение скорости за единицу времени. Найдем разницу векторов.

Разница векторов есть . Так как , получим

Движение по циклоиде*

В системе отсчета, связанной с колесом, точка равномерно вращается по окружности радиуса R со скоростью , которая изменяется только по направлению. Центростремительное ускорение точки направлено по радиусу к центру окружности.

Теперь перейдем в неподвижную систему, связанную с землей. Полное ускорение точки А останется прежним и по модулю, и по направлению, так как при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой ускорение не меняется. С точки зрения неподвижного наблюдателя траектория точки А — уже не окружность, а более сложная кривая (циклоида), вдоль которой точка движется неравномерно.

Мгновенная скорость определяется по формуле

Движение по окружности

Наряду с движением вдоль прямой в школьной физике рассматривают движение по окружности. Для него, по аналогии с прямолинейным движением, вводятся понятия пройденного пути, скорости движения и ускорения.

В физике выделяют несколько видов движения тел. Движение по окружности – это один из случаев движения вдоль кривой линии — криволинейного движения.

Сравним понятия пройденного пути, скорости и ускорения для прямолинейного движения и движения по окружности.

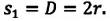

Угловой путь

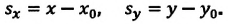

Для начала, вспомним, что линейное перемещение – это разница между конечным и начальным положением точки на оси (рис. 1).

Рассмотрим теперь колесо (рис. 2). На горизонтальной линии, проходящей через диаметр колеса, справа отметим красную точку, от которой мы начнем отсчитывать углы. Условимся считать, что возле этой точки находится нулевой угол.

На ободе колеса выберем точку, например — ниппель. Сначала ниппель находился в точке 1. Точка 1 сдвинута на угол (gamma_<1>) относительно начала отсчета.

Будем вращать колесо в направлении, обозначенном синей стрелкой. Повернем колесо на некоторый угол, так, чтобы к концу движения ниппель переместился в точку, обозначенную цифрой 2 на рисунке. Эта точка смещена на угол (gamma_<2>) по отношению к началу отсчета.

По аналогии с поступательным движением, угловой путь, который прошел ниппель — это разница (разность) угловых положений точек 1 и 2.

(varphi left( text<рад>right)) – угловой путь измеряется в радианах.

Угловой путь – это угол, на который повернулся ниппель, по отношению к его начальному положению.

Угловая скорость — куда она направлена

Если тело двигалось равномерно (с неизменной скоростью), то линейную скорость можно определить по формуле

(v left( frac<text<м>> right)) — линейная скорость – это путь, деленный на время, поэтому она имеет размерность метров деленных на секунду.

Аналогично линейному случаю, если угловой путь поделить на время движения, получим угловую скорость.

(omega left( frac<text<рад>> right)) – угловая скорость – это угловой путь, деленный на время, поэтому она имеет размерность радиан деленных на секунду.

Угловая скорость ( omega ), так же, как и линейная скорость, является вектором. Но в отличии от линейной скорости его направление можно определить по правилу буравчика (правого винта).

Примечание: Направление вектора угловой скорости ( vec <omega>) можно определить по правилу буравчика (правого винта)!

На рисунке 3 окружность располагается в горизонтальной плоскости, а вектор ( vec<omega >) направлен вдоль вертикальной оси вращения. Направление вращения указано синей стрелкой.

При движении по окружности вектор линейной скорости (vec) изменяет свое направление. Но в каждой точке окружности вектор (vec) направлен по касательной к окружности, т. е. перпендикулярно радиусу.

Примечание: Касательная и радиус перпендикулярны, это известно из геометрии.

Если точка начнет вращаться в противоположную сторону, то векторы линейной и угловой скорости развернутся противоположно направлениям, указанным на рисунке 3.

Связь между линейной и угловой скоростью

Угловая и линейная скорость связаны математически. Линейная скорость – это векторное произведение вектора угловой скорости и вектора радиуса окружности.

Примечание: Радиус окружности – это вектор, он направлен от центра окружности к ее внешней границе.

Скалярный вид записи связи скоростей:

(omega left( frac<text<рад>> right)) – угловая скорость;

(v left( frac<text<м>> right)) — линейная скорость;

(R left( text<м>right)) – радиус окружности.

Частота и период

Вращательное движение описывают с помощью таких характеристик, как частота и период.

Период обращения – это время одного полного оборота. В системе СИ период измеряют в секундах.

( T left(c right)) – время, за которое тело совершило полный оборот – период. Время – это скалярная величина.

Частота отвечает на вопрос: «Сколько полных оборотов совершило тело за одну секунду?».

( displaystyle nuleft( frac<1> right)) – частота оборотов, скаляр.

Вместо записи ( displaystyle left( frac<1> right)) иногда используют (displaystyle left( c^ <-1>right)), или ( left( text <Гц>right)) – Герц. Это фамилия Генриха Герца, знаменитого физика.

[displaystyle 1 text <Гц>= frac<1> = c^ <-1>]

Частота и период связаны обратной пропорциональностью:

Количество оборотов

Двигаясь по окружности достаточное время, тело может пройти не один оборот. Зная угловой путь (varphi ) мы можем вычислить количество N оборотов.

( N ) – количество оборотов, скаляр. Обороты считают поштучно.

Связь между угловой скоростью и частотой

Разделим обе части уравнения на время t, в течение которого тело вращалось

Левая часть уравнения – это угловая скорость.

А дробь в правой части – это частота

Таким образом, мы получили связь между угловой скоростью и частотой

Примечание: Решая задачи на равноускоренное движение по окружности, удобно переходить от частоты к угловой скорости. Тогда можно будет применять аналогию с формулами для равноускоренного движения по прямой.

http://fizmat.by/kursy/kinematika/okruzhnost

Содержание:

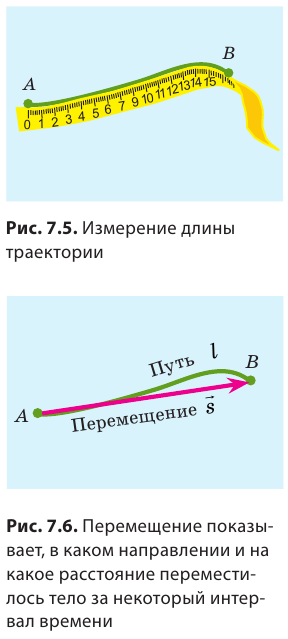

Путь и перемещение:

Вы знаете, что любой вид движения совершается по определенной траектории.

Траектория — это линия, которую описывает материальная точка при своем движении в данной системе отсчета. Эта линия может быть и невидима, например, траектория движения рыбы в воде, самолета в небе, пчелы в воздухе и др., которые можно только вообразить. По форме траектории механическое движение делится на прямолинейное и криволинейное.

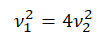

Движение, траектория которого представляет собой прямую линию относительно данной системы отсчета, называется прямолинейным движением (b), а движение, траектория которого кривая линия, — криволинейным (с).

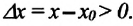

Длина траектории движения материальной точки, называется пройденным путем. Пройденный путь является положительной скалярной величиной, обозначается буквой

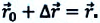

Для полного описания движения материальной точки необходимо определить изменение его положения в пространстве с течением времени, т.е. определить изменение координат материальной точки, или же изменение его радиус-вектора.

Изменение любой физической величины равно разности его конечного и начального значений и обозначается знаком

Изменение координат материальной точки во время движения

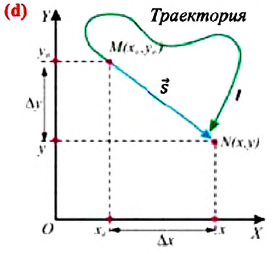

Изменение координат материальной точки во время движения может быть, как положительным, так и отрицательным. Например, предположим, что муравей, двигаясь по показанной на рисунке траектории, попадает из точки М в точку N (d). Так как координата муравья по оси X увеличивается

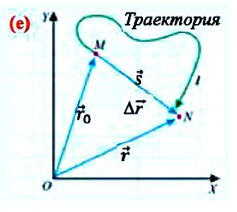

Изменение радиус-вектора материальной точки во время движения

На следующем рисунке представлены радиус-векторы

Перемещение — это направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение движущейся материальной точки с ее конечным положением. Перемещение — векторная величина.

Векторная величина — это величина, определяемая, кроме числового значения (модуля), также и направлением.

К вектору перемещения, как векторной величине, можно применить известные действия над векторами — сложение и вычитание векторов, определение результирующего вектора методом треугольника и параллелограмма.

Единицей измерения перемещения, как и пути, в СИ является метр, однако, перемещение имеет отличающийся физический смысл: перемещение показывает, на какое расстояние и в каком направлении изменилось начальное положение материальной точки за данный промежуток времени.

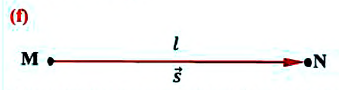

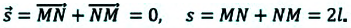

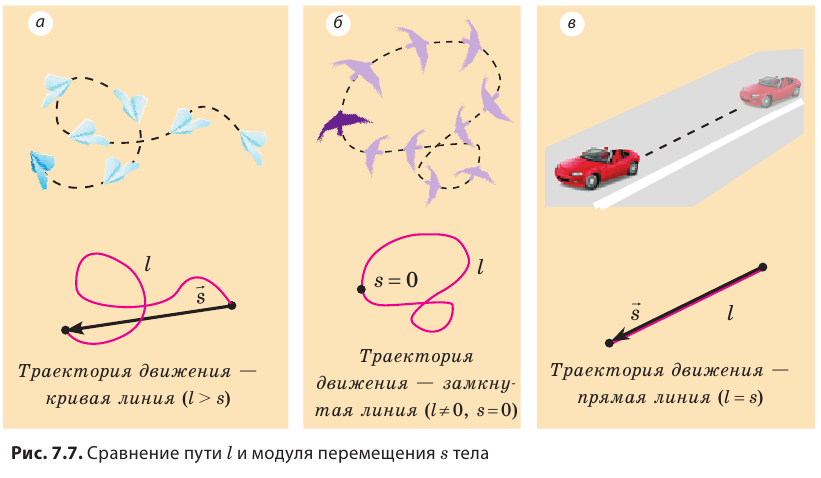

Внимание! Только при прямолинейном движении без изменения направлении, модуль перемещения равен пройденному пути, во всех остальных случаях (при изменении направления прямолинейного движения, криволинейном движении) пройденный путь больше модуля перемещения (е).

Материальная точка прошла расстояние

Материальная точка прошла расстояние

Если при движении материальной точки на плоскости известны его начальные координаты и вектор перемещения, то можно определить координаты конечного положения точки. Например, предположим, что материальная точка совершила перемещение

Одинаковы ли путь и перемещение

Задача:

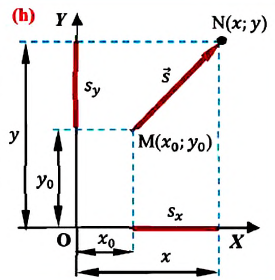

Велосипедист движется по круговому велотреку радиусом 80 м. Он стартует из точки А. Определите путь и перемещение велосипедиста при первом прохождении точки В (i).

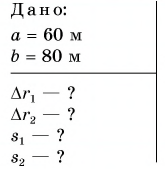

Дано:

Решение:

Пройденный путь

Модуль перемещения же равен диаметру окружности:

Вычисление:

Что такое путь и перемещение

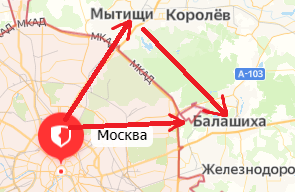

Автобус отправился из Москвы в 9 часов утра. Можно ли определить, где находился автобус в 11 часов, если известно, что он проделал путь

Конечно, нет. Ясно лишь, что в 11 часов он находился в месте, удаленном от Минска не более чем на 100 км (т. е. внутри окружности, изображенной на рисунке 37). Не исключено, что к 11 часам автобус вернулся в Москву.

Значит, для определения конечного положения тела недостаточно знать его начальное положение и пройденный им путь.

Мы нашли бы местонахождение автобуса в 11 часов, если бы знали траекторию его движения (зеленая линия на рисунке 38). Отсчитав 100 км от начальной точки маршрута вдоль траектории, найдем, что в 11 часов автобус прибыл в Борисов.

А можно поступить иначе. Конечное положение автобуса можно определить, зная его начальное положение и всего одну векторную величину, называемую перемещением.

Перемещение — это вектор, соединяющий начальное положение тела с его конечным положением (для данного промежутка времени).

Обозначим перемещение символом

Теперь, даже не зная траектории, по начальной точке и перемещению мы можем найти конечную точку для каждого из участков движения автобуса и для всего маршрута в целом.

Можно ли сравнивать путь S, пройденный телом, с его перемещением

Сравнивать путь S можно с модулем перемещения

В рассматриваемом примере путь, пройденный автобусом за два часа,

Пройденный путь был бы равен модулю перемещения, если бы автобус все время двигался по прямой, не изменяя направления движения.

Следовательно, путь всегда не меньше модуля перемещения:

Как складывают между собой пути и как — перемещения? Из рисунка 38 находим:

Пройденные пути складывают арифметически, а перемещения — по правилам сложения векторов.

Равен ли при этом модуль

Мы выяснили, что путь и траектория относительны. Покажите на примерах, что перемещение тоже относительно, т. е. зависит от выбора системы отсчета.

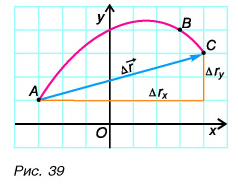

При решении задач важно уметь находить проекции перемещения. Построим вектор перемещения куска мела по школьной доске из точки А в точку С (рис. 39). Из рисунка видно, что проекции вектора

Главные выводы:

- Путь — это длина участка траектории, пройденного телом за данный промежуток времени. Путь — положительная скалярная величина.

- Перемещение тела — это вектор, соединяющий начальное положение тела с его конечным положением (для данного промежутка времени).

- Путь не меньше модуля перемещения тела за то же время.

- Пройденные пути складываются арифметически, а перемещения — по правилам сложения векторов.

Пример:

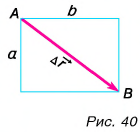

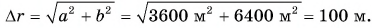

Конькобежец пересек прямоугольную ледовую площадку по диагонали АВ, а пешеход прошел из точки А в точку В по краю площадки (рис. 40). Размеры площадки 60 х 80 м. Определите модули перемещения конькобежца и пешехода и пути, пройденные ими.

Решение

Из рисунка 40 видно, что перемещения пешехода и конькобежца одинаковы. Модуль перемещения:

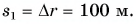

Путь конькобежца:

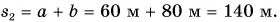

Путь пешехода:

Ответ:

- Заказать решение задач по физике

Траектория движения

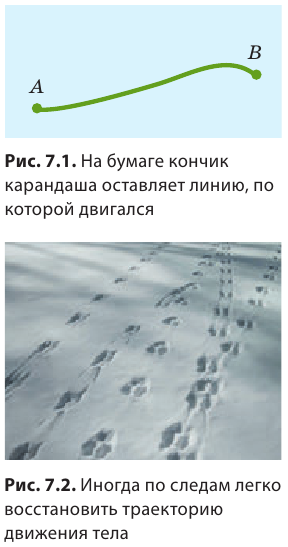

Возьмите лист бумаги и карандаш. Поставьте на листе точки А и В и соедините их кривой линией (рис. 7.1). Эта линия совпадает с траекторией движения кончика карандаша, то есть линией, в каждой точке которой последовательно побывал кончик карандаша во время своего движения.

Траектория движения — это воображаемая линия, которую описывает в пространстве движущаяся точка. Обычно мы не видим траектории движения тел, но иногда бывают исключения.

Так, в безоблачную погоду высоко в небе можно увидеть белый след, который во время своего движения оставляет самолет*. По этому следу можно определить траекторию движения самолета. Траектории движения каких тел можно восстановить по следам, изображенным на рис. 7.2? В каких случаях траекторию движения «заготавливают» заранее? Форма траектории может быть разной: прямая, окружность, дуга, ломаная и т. д. В зависимости от формы траектории различают прямолинейное и криволинейное движения тел (рис. 7.3).

Форма траектории движения тела зависит от того, относительно какой системы отсчета рассматривают движение. Приведем пример. У мальчика, едущего в автобусе, упало из рук яблоко (рис. 7.4). Для девочки, сидящей напротив, траектория движения яблока — короткий отрезок прямой. В этом случае система отсчета, относительно которой рассматривается движение яблока, связана с салоном автобуса. Но все время, пока яблоко падало, оно «ехало» вместе с автобусом, поэтому для человека, стоящего на обочине дороги, траектория движения яблока абсолютно другая. Система отсчета в таком случае связана с дорогой.

Чем путь отличается от перемещения

Вернемся к началу (см. рис. 7.1). Чтобы найти путь, который прошел конец карандаша, рисуя кривую линию, необходимо измерить длину этой линии, то есть найти длину траектории (рис. 7.5). Путь — это физическая величина, равная длине траектории. Путь обозначают символом l. Единица пути в СИ — метр: [l]= м. Используют также дольные и кратные единицы пути, например миллиметр (мм), сантиметр (см), километр (км):

Путь, пройденный телом, будет разным относительно разных систем отсчета. Вспомним яблоко в автобусе (см. рис. 7.4): для пассажиров яблоко прошло путь около полуметра, а для человека на обочине дороги — несколько метров. Вернемся к рис. 7.1. Соединив точки А и В отрезком прямой со стрелкой, получим направленный отрезок, который покажет, в каком направлении и на какое расстояние переместился конец карандаша (рис. 7.6).

Направленный отрезок прямой, соединяющий начальное и конечное положения тела, называют перемещением. Перемещение обозначают символом

Модуль перемещения, то есть расстояние, на которое переместилось тело в определенном направлении, также обозначают символом s, но без стрелки. Единица перемещения в СИ такая же, как и единица пути, — метр: [s]= м. В общем случае перемещение не совпадает с траекторией движения тела (рис. 7.7, а, б), поэтому путь, пройденный телом, обычно больше модуля перемещения. Путь и модуль перемещения равны только в том случае, когда тело движется вдоль прямой в неизменном направлении (рис. 7.7, в).

Итоги:

Воображаемая линия, которую описывает в пространстве движущаяся точка, называется траекторией. В зависимости от формы траектории различают прямолинейное и криволинейное движения тел. Путь l — это физическая величина, равная длине траектории. Перемещение

Физические величины, имеющие значение и направление, называется векторными а имеющие только значение — скалярными.

- Равномерное прямолинейное движение

- Прямолинейное неравномерное движение

- Прямолинейное равноускоренное движение

- Сложение скоростей

- Физический и математический маятники

- Пружинные и математические маятники

- Скалярные и векторные величины и действия над ними

- Проекция вектора на ось

Путь при неравномерном движении.

Автор — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Сейчас мы будем рассматривать неравномерное движение — то есть движение, при котором абсолютная величина скорости меняется со временем. Оказывается, существует простая геометрическая интерпретация пути, пройденного телом при произвольном движении.

Начнём с равномерного движения. Пусть скорость тела постоянна и равна . Возьмём два момента времени: начальный момент

и конечный момент

. Длительность рассматриваемого промежутка времени равна

.

Очевидно, что за промежуток времени тело проходит путь:

(1)

Давайте построим график зависимости скорости от времени. В данном случае это будет прямая, параллельная оси абсцисс (рис. 1).

|

| Рис. 1. Путь при равномерном движении |

Нетрудно видеть, что пройденный путь равен площади прямоугольника, расположенного под графиком скорости. В самом деле, первый множитель в формуле (1) есть вертикальная сторона этого прямоугольника, а второй множитель

— его горизонтальная сторона.

Теперь нам предстоит обобщить эту геометрическую интерпретацию на случай неравномерного движения.

Пусть скорость тела зависит от времени, и на рассматриваемом промежутке

график скорости выглядит, например, так (рис. 2):

|

| Рис. 2. Неравномерное движение |

Дальше мы рассуждаем следующим образом.

1. Разобьём наш промежуток времени на небольшие отрезки величиной

.

2. Предположим, что на каждом таком отрезке тело движется с постоянной скоростью

. То есть, плавное изменение скорости заменим ступенчатой аппроксимацией*: в течение каждого небольшого отрезка времени тело движется равномерно, а затем скорость тела мгновенно и cкачком меняется.

На рис. 3 показаны две ступенчатые аппроксимации. Ширина ступенек на правом рисунке вдвое меньше, чем на левом.

|

| Рис. 3. Ступенчатая аппроксимация |

Путь, пройденный за время равномерного движения — это площадь прямоугольника, расположенного под ступенькой. Поэтому путь, пройденный за всё время такого «ступенчатого» движения — это сумма площадей всех прямоугольников на графике.

3. Теперь устремляем к нулю. Ясно, что в пределе наша ступенчатая аппроксимация перейдёт в исходный график скорости на рис. 2. Сумма площадей прямоугольников перейдёт в площадь под графиком скорости; следовательно, эта площадь и есть путь, пройденный телом за время от

до

. (рис. 4

|

| Рис. 4. Путь при неравномерном движении |

В итоге мы приходим к нужному нам обобщению геометрической интерпретации пути, полученной выше для случая равномерного движения.

| Аппроксимация — это приближённая замена достаточно сложного объекта более простой моделью, которую удобнее изучать. |

Геометрическая интерпретация пути.Путь, пройденный телом при любом движении, равен площади под графиком скорости на заданном промежутке времени.

Посмотрим, как работает эта геометрическая интерпретация в важном частном случае равноускоренного движения.

Задача. Тело, имеющее скорость в начальный момент

, разгоняется с постоянным ускорением

. Найти путь, пройденный телом к моменту времени

.

Решение. Зависимость скорости от времени в данном случае имеет вид:

(2)

График скорости — прямая, изображённая на рис. 5. Искомый путь есть площадь трапеции, расположенной под графиком скорости.

|

| Рис. 5. Путь при равноускоренном движении |

Меньшее основание трапеции равно . Большее основание равно

. Высота трапеции равна

. Поскольку площадь трапеции есть произведение полусуммы оснований на высоту, имеем:

Эту формулу можно переписать в более привычном виде:

Она, разумеется, вам хорошо известна из темы «Равноускоренное движение».

Задача. График скорости тела является полуокружностью диаметра (рис. 6). Максимальная скорость тела равна

. Найти путь, пройденный телом за время

.

Решение. Как вы знаете, площадь круга радиуса равна

. Но в данной задаче необходимо учесть, что радиусы полуокружности имеют разные размерности: горизонтальный радиус есть время

, а вертикальный радиус есть скорость

.

Поэтому пройденный путь, вычисляемый как площадь полукруга, равен половине произведения на горизонтальный радиус и на вертикальный радиус:

|

| Рис. 6. К задаче |

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими материалами.

Информация на странице «Путь при неравномерном движении.» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в высшее учебное заведение или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

08.05.2023

В прошлой статье мы немножко разобрались с тем, что такое механика и зачем она нужна. Мы уже знаем, что такое система отсчета, относительность движения и материальная точка. Что ж, пора двигаться дальше! Здесь мы рассмотрим основные понятия кинематики, соберем вместе самые полезные формулы по основам кинематики и приведем практический пример решения задачи.

Присоединяйтесь к нам в телеграм и получайте ежедневную рассылку с полезной информацией по актуальным студенческим вопросам.

Траектория, радиус-вектор, закон движения тела

Кинематикой занимался еще Аристотель. Правда, тогда это не называлось кинематикой. Затем очень большой вклад в развитие механики, и кинематики в частности, внес Галилео Галилей, изучавший свободное падение и инерцию тел.

Итак, кинематика решает вопрос: как тело движется. Причины, по которым оно пришло в движение, ее не интересуют. Кинематике не важно, сама поехала машина, или ее толкнул гигантский динозавр. Абсолютно все равно.

Сейчас мы будем рассматривать самую простую кинематику – кинематику точки. Представим, что тело (материальная точка) движется. Не важно, что это за тело, все равно мы рассматриваем его, как материальную точку. Может быть, это НЛО в небе, а может быть, бумажный самолетик, который мы запустили из окна. А еще лучше, пусть это будет новая машина, на которой мы едем в путешествие. Перемещаясь из точки А в точку Б, наша точка описывает воображаемую линию, которая называется траекторией движения. Другое определение траектории – годограф радиус вектора, то есть линия, которую описывает конец радиус-вектора материальной точки при движении.

Радиус-вектор – вектор, задающий положение точки в пространстве.

Для того, чтобы узнать положение тела в пространстве в любой момент времени, нужно знать закон движения тела – зависимость координат (или радиус-вектора точки) от времени.

Перемещение и путь

Тело переместилось из точки А в точку Б. При этом перемещение тела – отрезок, соединяющий данные точки напрямую – векторная величина. Путь, пройденный телом – длина его траектории. Очевидно, перемещение и путь не стоит путать. Модуль вектора перемещения и длина пути совпадают лишь в случае прямолинейного движения.

В системе СИ перемещение и длина пути измеряются в метрах.

Перемещение равно разнице радиус-векторов в начальный и конечный моменты времени. Другими словами, это приращение радиус вектора.

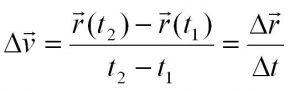

Скорость и ускорение

Средняя скорость – векторная физическая величина, равная отношению вектора перемещения к промежутку времени, за которое оно произошло

А теперь представим, что промежуток времени уменьшается, уменьшается, и становится совсем коротким, стремится к нулю. В таком случае о средней скорости говорить на приходится, скорость становится мгновенной. Те, кто помнит основы математического анализа, тут же поймут, что в дальнейшем нам не обойтись без производной.

Мгновенная скорость – векторная физическая величина, равная производной от радиус вектора по времени. Мгновенная скорость всегда направлена по касательной к траектории.

В системе СИ скорость измеряется в метрах в секунду

Если тело движется не равномерно и прямолинейно, то у него есть не только скорость, но и ускорение.

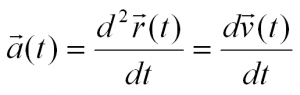

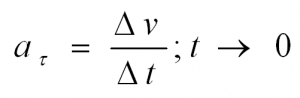

Ускорение (или мгновенное ускорение) – векторная физическая величина, вторая производная от радиус-вектора по времени, и, соответственно, первая производная от мгновенной скорости

Ускорение показывает, как быстро изменяется скорость тела. В случае прямолинейного движения, направления векторов скорости и ускорения совпадают. В случае же криволинейного движения, вектор ускорения можно разложить на две составляющие: ускорение тангенциальное, и ускорение нормальное.

Тангенциальное ускорение показывает, как быстро изменяется скорость тела по модулю и направлено по касательной к траектории

Нормальное же ускорение характеризует быстроту изменения скорости по направлению. Векторы нормального и тангенциального ускорения взаимно перпендикулярны, а вектор нормального ускорения направлен к центру окружности, по которой движется точка.

Здесь R – радиус окружности, по которой движется тело.

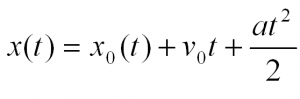

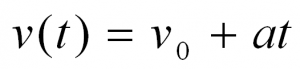

Закон равноускоренного движения

Рассмотрим далее закон равноускоренного движения, то есть движения с постоянным ускорением. Будем рассматривать простейший случай, когда тело движется вдоль оси x.

Здесь — x нулевое- начальная координата. v нулевое — начальная скорость. Продифференцируем по времени, и получим скорость

Производная по скорости от времени даст значение ускорения a, которое является константой.

Пример решения задачи

Теперь, когда мы рассмотрели физические основы кинематики, пора закрепить знания на практике и решить какую-нибудь задачу. Причем, чем быстрее, тем лучше.

Кстати! Для всех наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.

Решим такую задачу: точка движется по окружности радиусом 4 метра. Закон ее движения выражается уравнением S=A+Bt^2. А=8м, В=-2м/с^2. В какой момент времени нормальное ускорение точки равно 9 м/с^2? Найти скорость, тангенциальное и полное ускорение точки для этого момента времени.

Решение: мы знаем, что для того, чтобы найти скорость нужно взять первую производную по времени от закона движения, а нормальное ускорение равняется частному квадрата скорости и радиуса окружности, по которой точка движется. Вооружившись этими знаниями, найдем искомые величины.

Нужна помощь в решении задач? Профессиональный студенческий сервис готов оказать ее.

Криволинейное движение — движение, траекторией которого является кривая линия. Вектор скорости тела, движущегося по кривой линии, направлен по касательной к траектории. Любой участок криволинейного движения можно представить в виде движения по дуге окружности или по участку ломаной.

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью — частный и самый простой случай криволинейного движения. Это движение с переменным ускорением, которое называется центростремительным.

Особенности движения по окружности с постоянной по модулю скоростью:

- Траектория движения тела есть окружность.

- Вектор скорости всегда направлен по касательной к окружности.

- Направление скорости постоянно меняется под действием центростремительного ускорения.

- Центростремительное ускорение направлено к центру окружности и не вызывает изменения модуля скорости.

Период, частота и количество оборотов

Пусть тело двигается по окружности беспрерывно. Когда оно сделает один оборот, пройдет некоторое время. Когда тело сделает еще один оборот, пройдет еще столько же времени. Это время не будет меняться, потому что тело движется с постоянной по модулю скоростью. Такое время называют периодом.

Период — время одного полного оборота. Обозначается буквой T. Единица измерения — секунды (с).

t — время, в течение которого тело совершило N оборотов

За один и тот же промежуток времени тело может проходить лишь часть окружности или совершать несколько единиц, десятков, сотен или более оборотов. Все зависит от длины окружности и модуля скорости.

Частота — количество оборотов, совершенных в единицу времени. Обозначается буквой ν («ню»). Единица измерения — Гц.

N — количество оборотов, совершенных телом за время t.

Период и частота — это обратные величины, определяемые формулами:

Количество оборотов выражается следующей формулой:

Пример №1. Шарик на нити вращается по окружности. За 10 секунд он совершил 20 оборотов. Найти период и частоту вращения шарика.

Линейная и угловая скорости

Линейная скорость

Определение и формулы

Линейная скорость — это отношение пройденного пути ко времени, в течение которого этот путь был пройден. Обозначается буквой v. Единица измерения — м/с.

l — длина траектории, вдоль которой двигалось тело за время t

Линейную скорость можно выразить через период. За один период тело делает один оборот, то есть проходить путь, равный длине окружности. Поэтому его скорость равна:

R — радиус окружности, по которой движется тело

Если линейную скорость можно выразить через период, то ее можно выразить и через частоту — величину, обратную периоду. Тогда формула примет вид:

Выразив частоту через количество оборотов и время, в течение которого тело совершало эти обороты, получим:

Угловая скорость

Определение и формулы

Угловая скорость — это отношение угла поворота тела ко времени, в течение которого тело совершало этот поворот. Обозначается буквой ω. Единица измерения — радиан в секунду (рад./с).

ϕ — угол поворота тела. t — время, в течение которого тело повернулось на угол ϕ

Полезные факты

Радиан — угол, соответствующий дуге, длина которой равна ее радиусу. Полный угол равен 2π радиан.

За один полный оборот тело поворачивается на 2π радиан. Поэтому угловую скорость можно выразить через период:

Выражая угловую скорость через частоту, получим:

Выразив частоту через количество оборотов, формула угловой скорости примет вид:

Сравним две формулы:

Преобразуем формулу линейной скорости и получим:

Отсюда получаем взаимосвязь между линейной и угловой скоростями:

Полезные факты

- У вращающихся прижатых друг к другу цилиндров линейные скорости точек их поверхности равны: v1 = v2.

- У вращающихся шестерен линейные скорости точек их поверхности также равны: v1 = v2.

- Все точки вращающегося твердого тела имеют одинаковые периоды, частоты и угловые скорости, но разные линейные скорости. T1 = T2, ν1 = ν2, ω1 = ω2. Но v1 ≠ v2.

Пример №2. Период обращения Земли вокруг Солнца равен одному году. Радиус орбиты Земли равен 150 млн. км. Чему примерно равна скорость движения Земли по орбите? Ответ округлить до целых.

В году 365 суток, в одних сутках 24 часа, в 1 часе 60 минут, в одной минуте 60 секунд. Перемножив все эти числа между собой, получим период в секундах.

За каждую секунду Земля проходит расстояние, равное примерно 30 км.

Центростремительное ускорение

Определение и формула

Центростремительное ускорение — ускорение с постоянным модулем, но меняющимся направлением. Поэтому оно вызывает изменение направления вектора скорости, но не изменяет его модуль. Центростремительное ускорение обозначается как aц.с.. Единица измерения — метры на секунду в квадрате (м/с2). Центростремительное ускорение можно выразить через линейную и угловую скорости, период, частоту и количество оборотов/время:

Пример №3. Рассчитать центростремительное ускорение льва, спящего на экваторе, в системе отсчета, две оси которой лежат в плоскости экватора и направлены на неподвижные звезды, а начало координат совпадает с центром Земли.

Спящий лев сделает один полный оборот тогда, когда Земля сделает один оборот вокруг своей оси. Земля делает это за время, равное 1 сутки. Поэтому период обращения равен 1 суткам. Количество секунд в сутках: 1 сутки = 24•60•60 секунд = 86400 секунд = 86,4∙103 секунд.

Радиус Земли равен 6400 км. В метрах это будет 6,4∙106. Теперь у нас есть все, что нужно для вычисления центростремительного ускорения. Подставляем данные в формулу:

Задание EF18273

Верхнюю точку моста радиусом 100 м автомобиль проходит со скоростью 20 м/с. Центростремительное ускорение автомобиля равно…

Алгоритм решения

- Записать исходные данные.

- Записать формулу для определения искомой величины.

- Подставить известные данные в формулу и произвести вычисления.

Решение

Записываем исходные данные:

- Радиус окружности, по которой движется автомобиль: R = 100 м.

- Скорость автомобиля во время движения по окружности: v = 20 м/с.

Формула, определяющая зависимость центростремительного ускорения от скорости движения тела:

Подставляем известные данные в формулу и вычисляем:

Ответ: 4

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Задание EF17763

Точка движется по окружности радиусом R с частотой обращения ν. Как нужно изменить частоту обращения, чтобы при увеличении радиуса окружности в 4 раза центростремительное ускорение точки осталось прежним?

а) увеличить в 2 раза

б) уменьшить в 2 раза

в) увеличить в 4 раза

г) уменьшить в 4 раза

Алгоритм решения

- Записать исходные данные.

- Определить, что нужно найти.

- Записать формулу зависимости центростремительного ускорения от частоты.

- Преобразовать формулу зависимости центростремительного ускорения от частоты для каждого из случаев.

- Приравнять правые части формул и найти искомую величину.

Решение

Запишем исходные данные:

- Радиус окружности R1 = R.

- Радиус окружности R2 = 4R.

- Центростремительное ускорение: aц.с. = a1 = a2.

Найти нужно ν2.

Центростремительное ускорение определяется формулой:

Запишем формулы центростремительного ускорения для 1 и 2 случаев соответственно:

Так как центростремительное ускорение в 1 и 2 случае одинаково, приравняем правые части уравнений:

Произведем сокращения и получим:

Или:

Отсюда:

Это значит, чтобы центростремительное ускорение осталось неизменным после увеличения радиуса окружности в 4 раза, частота должна уменьшиться вдвое. Верный ответ: «б».

Ответ: б

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Алиса Никитина | Просмотров: 22k