- Основные принципы подбора насосов

- Технологические и конструктивные требования

- Характер перекачиваемой среды

- Основные расчетные параметры

- Области применения (подбора) насосов по создаваемому напору

- Области применения (подбора) насосов по производительности

- Основные расчетные параметры насосов (производительность, напор, мощность)

- Расчет производительности для различных насосов. Формулы

- Поршневые насосы

- Шестеренчатые насосы

- Винтовые насосы

- Центробежные насосы

- Расчет напора насоса

- Расчет потребляемой мощности насоса

- Предельная высота всасывания (для центробежного насоса)

- Примеры задач по расчету и подбору насосов с решениями

- расчет объемного коэффициента полезного действия плунжерного насоса

- расчет необходимой мощности электродвигателя двухпоршневого насоса

- расчет величины потери напора трехпоршневого насоса

- расчет объемного коэффициента полезного действия винтового насоса

- расчет напора, расхода и полезной мощности центробежного насоса

- расчет целесообразности перекачки воды центробежным насосом

- расчет коэффициента подачи шестеренчатого (шестеренного) насоса

- определить, удовлетворяет ли данный насос требованиям по пусковому моменту

- расчет полезной мощности центробежного насоса

- расчет предельного повышения расхода насоса

Основные принципы подбора насосов

Выбор насосного оборудования – ответственный этап, от которого будут зависеть как технологические параметры, так и эксплуатационные качества проектируемой установки. При выборе типа насоса можно выделить три группы критериев:

1) Технологические и конструктивные требования

2) Характер перекачиваемой среды

3) Основные расчетные параметры

Технологические и конструктивные требования:

В некоторых случаях выбор насоса может диктоваться какими-либо строгими требованиями по ряду конструктивных или технологических параметров. Центробежные насосы, в отличие от поршневых, могут обеспечивать равномерную подачу перекачиваемой среды, в то время как для выполнения условий равномерности на поршневом насосе приходится значительно усложнять его конструкцию, располагая на коленчатом вале несколько поршней, совершающих возвратно-поступательные движения с определенным отставанием друг от друга. В то же время подача перекачиваемой среды дискретными порциями заданного объема также может являться технологическим требованием. Примером определяющих конструктивных требований может служить использование погружных насосов в тех случаях, когда необходимо или единственно возможно расположить насос ниже уровня перекачиваемой жидкости.

Технологические и конструктивные требования к насосу редко являются определяющими, а диапазоны подходящих типов насосов для различных специфических случаев применения известны исходя из накопленного человечеством опыта, поэтому в доскональном их перечислении нет необходимости.

Характер перекачиваемой среды:

Характеристики перекачиваемой среды часто становятся определяющим фактором в выборе насосного оборудования. Различные типы насосов подходят для перекачки самых разнообразных сред, отличающихся по вязкости, токсичности, абразивности и множеству других параметров. Так винтовые насосы способны перекачивать вязкие среды с различными включениями, не повреждая структуру среды, и могут с успехом применяться в пищевой промышленности для перекачивания джемов и паст с различными наполнителями. Коррозионные свойства перекачиваемой среды определяют материальное исполнение выбираемого насоса, а токсичность – уровень его герметизации.

Основные расчетные параметры:

Требованиям по эксплуатации, предъявляемы различными отраслями, могут удовлетворять несколько типов насосов. В такой ситуации предпочтение отдается тому типу насосов, который наиболее применим при конкретных значениях основных расчетных параметров (производительность, напор и потребляемая мощность). Ниже приведены таблицы, в общих чертах отражающие границы применения наиболее распространенных типов насосов.

Области применения (подбора) насосов по создаваемому напору

|

До 10 м |

От 10 до 100 м |

От 100 до 1 000 м |

От 1 000 до 10 000 |

От 10 000 и более |

|

Одноступенчатые |

||||

|

Многоступенчатые |

||||

|

Осевые |

||||

|

Поршневые |

||||

|

Винтовые |

||||

|

Плунжерные |

||||

|

Вихревые |

Области применения (подбора) насосов по производительности

|

До 10 м3/ч |

От 10 до 100 м3/ч |

От 100 до 1 000 м3/ч |

От до 10 000 м3/ч |

От и более |

|

Одноступенчатые |

||||

|

Многоступенчатые |

||||

|

Осевые |

||||

|

Поршневые |

||||

|

Винтовые |

||||

|

Плунжерные |

||||

|

Вихревые |

Только соответствующий всем трем группам критериев насос может гарантировать длительную и надежную эксплуатацию.

Основные расчетные параметры насосов

Несмотря на многообразие машин для перекачки жидкостей и газов, можно выделить ряд основных параметров, характеризующих их работу: производительность, потребляемая мощность и напор.

Производительность (подача, расход) – объем среды, перекачиваемый насосом в единицу времени. Обозначается буквой Q и имеет размерность м3/час, л/сек, и т.д. В величину расхода входит только фактический объем перемещаемой жидкости без учета обратных утечек. Отношение теоретического и фактического расходов выражается величиной объемного коэффициента полезного действия:

Однако в современных насосах, благодаря надежной герметизации трубопроводов и соединений, фактическая производительность совпадает с теоретической. В большинстве случаев подбор насоса идет под конкретную систему трубопроводов, и величина расхода задается заранее.

Напор – энергия, сообщаемая насосом перекачиваемой среде, отнесенная к единице массы перекачиваемой среды. Обозначается буквой H и имеет размерность метры. Стоит уточнить, что напор не является геометрической характеристикой и не является высотой, на которую насос может поднять перекачиваемую среду.

Потребляемая мощность (мощность на валу) – мощность, потребляемая насосом при работе. Потребляемая мощность отличается от полезной мощности насоса, которая затрачивается непосредственно на сообщение энергии перекачиваемой среде. Часть потребляемой мощности может теряться из-за протечек, трения в подшипниках и т.д. Коэффициент полезного действия определяет соотношение между этими величинами.

Для различных типов насосов расчет этих характеристик может отличаться, что связано с различиями в их конструкции и принципах действия.

Расчет производительности для различных насосов

Все многообразие типов насосов можно разделить на две основные группы, расчет производительности которых имеет принципиальные отличия. По принципу действия насосы подразделяют на динамические и объемные. В первом случае перекачка среды происходит за счет воздействия на нее динамических сил, а во втором случае – за счет изменения объема рабочей камеры насоса.

К динамическим насосам относятся:

1) Насосы трения (вихревые, шнековые, дисковые, струйные и т.д.)

2) Лопастные (осевые, центробежные)

3) Электромагнитные

К объемным насосам относятся:

1) Возвратно-поступательные (поршневые и плунжерные, диафрагменные)

2) Роторные

3) Крыльчатые

Ниже будут приведены формулы расчета производительности для наиболее часто встречающихся типов.

Поршневые насосы (объемные насосы)

Основным рабочим элементом поршневого насоса является цилиндр, в котором двигается поршень. Поршень совершает возвратно-поступательные движения за счет кривошипно-шатунного механизма, чем обеспечивается последовательное изменение объема рабочей камеры. За один полный оборот кривошипа из крайнего положения поршень совершает полный ход вперед (нагнетание) и назад (всасывание). При нагнетании в цилиндре поршнем создается избыточное давление, под действием которого всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный клапан открывается, и перекачиваемая жидкость подается в нагнетательный трубопровод. При всасывании происходит обратный процесс, при котором в цилиндре создается разряжение за счет движения поршня назад, нагнетательный клапан закрывается, предотвращая обратный ток перекачиваемой среды, а всасывающий клапан открывается и через него происходит заполнение цилиндра. Реальная производительность поршневых насосов несколько отличается от теоретической, что связано с рядом факторов, таких как утечки жидкости, дегазация растворенных в перекачиваемой жидкости газов, запаздывание открытия и закрытия клапанов и т.д.

Для поршневого насоса простого действия формула расхода будет выглядеть следующим образом:

Q = F·S·n·ηV

Q – расход (м3/с)

F – площадь поперечного сечения поршня, м2

S – длина хода поршня, м

n – частота вращения вала, сек-1

ηV – объемный коэффициент полезного действия

Для поршневого насоса двойного действия формула расчета производительности будет несколько отличаться, что связано наличием штока поршня, уменьшающего объем одной из рабочих камер цилиндра.

Q = F·S·n + (F-f)·S·n = (2F-f)·S·n

Q – расход, м3/с

F – площадь поперечного сечения поршня, м2

f – площадь поперечного сечения штока, м2

S – длина хода поршня, м

n – частота вращения вала, сек-1

ηV – объемный коэффициент полезного действия

Если пренебречь объемом штока, то общая формула производительности поршневого насоса будет выглядеть следующим образом:

Q = N·F·S·n·ηV

Где N – число действий, совершаемых насосом за один оборот вала.

Шестеренчатые насосы (объемные насосы)

В случае шестеренчатых насосов роль рабочей камеры выполняет пространство, ограничиваемое двумя соседними зубьями шестерней. Две шестерни с внешним или внутренним зацеплением размещаются в корпусе. Всасывание перекачиваемой среды в насос происходит за счет разряжения, создаваемого между зубьями шестерен, выходящими из зацепления. Жидкость переносится зубьями в корпусе насоса, и затем выдавливается в нагнетательный патрубок в момент, когда зубья вновь входят в зацепление. Для протока перекачиваемой среды в шестеренных насосах предусмотрены торцевые и радиальные зазоры между корпусом и шестернями.

Производительность шестеренного насоса может быть рассчитана следующим образом:

Q = 2·f·z·n·b·ηV

Q – производительность шестеренчатого насоса, м3/с

f – площадь поперечного сечения пространства между соседними зубьями шестерни, м2

z – число зубьев шестерни

b – длинна зуба шестерни, м

n – частота вращения зубьев, сек-1

ηV – объемный коэффициент полезного действия

Существует также альтернативная формула расчета производительности шестеренного насоса:

Q = 2·π·DН·m·b·n·ηV

Q – производительность шестеренчатого насоса, м3/с

DН – начальный диаметр шестерни, м

m – модуль шестерни, м

b – ширина шестерни, м

n – частота вращения шестерни, сек-1

ηV – объемный коэффициент полезного действия

Винтовые насосы (объемные насосы)

В насосах данного типа перекачивание среды обеспечивается за счет работы винта (одновинтовой насос) или нескольких винтов, находящихся в зацеплении, если речь идет о многовинтовых насосах. Профиль винтов подбирается таким образом, чтобы область нагнетания насоса была изолирована от области всасывания. Винты располагаются в корпусе таким образом, чтобы при их работе образовывались заполненные перекачиваемой средой области замкнутого пространства, ограниченные профилем винтов и корпусом и движущиеся по направлению в области нагнетания.

Производительность одновинтового насоса может быть рассчитана следующим образом:

Q = 4·e·D·T·n·ηV

Q – производительность винтового насоса, м3/с

e – эксцентриситет, м

D – диаметр винта ротора, м

Т – шаг винтовой поверхности статора, м

n – частота вращения ротора, сек-1

ηV – объемный коэффициент полезного действия

Центробежные насосы

Центробежные насосы являются одним из наиболее многочисленных представителей динамических насосов и широко распространены. Рабочим органом в центробежных насосах является насаженное на вал колесо, имеющее лопасти, заключенные между дисками, и расположенное внутри спиралевидного корпуса.

За счет вращения колеса создается центробежная сила, воздействующая на массу перекачиваемой среды, находящейся внутри колеса, и передает ей часть кинетической энергии, которая затем переходит в потенциальную энергию напора. Создаваемое при этом в колесе разрежение обеспечивает непрерывную подачу перекачиваемой среды их всасывающего патрубка. Важно отметить, что перед началом эксплуатации центробежный насос должен быть предварительно заполнен перекачиваемой средой, так как в противном случае всасывающей силы будет недостаточно для нормальной работы насоса.

Центробежный насос может иметь не один рабочий орган, а несколько. В таком случае насос называется многоступенчатым. Конструктивно он отличается тем, что на его валу расположено сразу несколько рабочих колес, и жидкость последовательно проходит через каждое из них. Многоступенчатый насос при той же производительности будет создавать больший напор в сравнении с аналогичным ему одноступенчатым насосом.

Производительность центробежного насоса может быть рассчитана следующим образом:

Q = b1·(π·D1-δ·Z)·c1 = b2·(π·D2-δ·Z)·c2

Q – производительность центробежного насоса, м3/с

b1,2 – ширины прохода колеса на диаметрах D1 и D2, м

D1,2 – внешний диаметр входного отверстия (1) и внешний диаметр колеса (2), м

δ – толщина лопаток, м

Z – число лопаток

C1,2 – радиальные составляющие абсолютных скоростей на входе в колесо (1) и выходе из него (2), м/с

Расчет напора

Как было отмечено выше, напор не является геометрической характеристикой и не может отождествляться с высотой, на которую необходимо поднять перекачиваемую жидкость. Необходимое значение напора складывается из нескольких слагаемых, каждое из которых имеет свой физический смысл.

Общая формула расчета напора (диаметры всасывающего и нагнетающего патрубком приняты одинаковыми):

H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп

H – напор, м

p1 – давление в заборной емкости, Па

p2 – давление в приемной емкости, Па

ρ – плотность перекачиваемой среды, кг/м3

g – ускорение свободного падения, м/с2

Hг – геометрическая высота подъема перекачиваемой среды, м

hп – суммарные потери напора, м

Первое из слагаемых формулы расчета напора представляет собой перепад давлений, который должен быть преодолен в процессе перекачивания жидкости. Возможны случаи, когда давления p1 и p2 совпадают, при этом создаваемый насосом напор будет уходить на поднятие жидкости на определенную высоту и преодоление сопротивления.

Второе слагаемое отражает геометрическую высоту, на которую необходимо поднять перекачиваемую жидкость. Важно отметить, что при определении этой величины не учитывается геометрия напорного трубопровода, который может иметь несколько подъемов и спусков.

Третье слагаемое характеризует снижение создаваемого напора, зависящее от характеристик трубопровода, по которому перекачивается среда. Реальные трубопроводы неизбежно будут оказывать сопротивление току жидкости, на преодоление которого необходимо иметь запас величины напора. Общее сопротивление складывается из потерь на трение в трубопроводе и потерь в местных сопротивлениях, таких как повороты и отводы трубы, вентили, расширения и сужения прохода и т.д. Суммарные потери напора в трубопроводе рассчитываются по формуле:

Hоб – суммарные потери напора, складывающиеся из потерь на трение в трубах Hт и потерь в местных сопротивлениях Нмс

Hоб = HТ + HМС = (λ·l)/dэ·[w2/(2·g)] + ∑ζМС·[w2/(2·g)] = ((λ·l)/dэ + ∑ζМС)·[w2/(2·g)]

λ – коэффициент трения

l – длинна трубопровода, м

dЭ – эквивалентный диаметр трубопровода, м

w – скорость потока, м/с

g – ускорение свободного падения, м/с2

w2/(2·g) – скоростной напор, м

∑ζМС – сумма всех коэффициентов местных сопротивлений

Расчет потребляемой мощности насоса

Выделяют несколько мощностей в зависимости от потерь при ее передаче, которые учитываются различными коэффициентами полезного действия. Мощность, идущая непосредственно на передачу энергии перекачиваемой жидкости, рассчитывается по формуле:

NП = ρ·g·Q·H

NП – полезная мощность, Вт

ρ – плотность перекачиваемой среды, кг/м3

g – ускорение свободного падения, м/с2

Q – расход, м3/с

H – общий напор, м

Мощность, развиваемая на валу насоса, больше полезной, и ее избыток идет на компенсацию потерь мощности в насосе. Взаимосвязь между полезной мощностью и мощностью на валу устанавливается коэффициентом полезного действия насоса. КПД насоса учитывает утечки через уплотнения и зазоры (объемный КПД), потери напора при движении перекачиваемой среды внутри насоса (гидравлический КПД) и потери на трение между подвижными частями насоса, такими как подшипники и сальники (механический КПД).

NВ = NП/ηН

NВ – мощность на валу насоса, Вт

NП – полезная мощность, Вт

ηН – коэффициент полезного действия насоса

В свою очередь мощность, развиваемая двигателем, превышает мощность на валу, что необходимо для компенсации потерь энергии при ее передаче от двигателя к насосу. Мощность электродвигателя и мощность на валу связаны коэффициентами полезного действия передачи и двигателя.

NД = NВ/(ηП·ηД)

NД – потребляемая мощность двигателя, Вт

NВ – мощность на валу, Вт

ηП – коэффициент полезного действия передачи

ηН – коэффициент полезного действия двигателя

Окончательная установочная мощность двигателя высчитывается из мощности двигателя с учетом возможной перегрузки в момент запуска.

NУ = β·NД

NУ – установочная мощность двигателя, Вт

NД – потребляемая мощность двигателя, Вт

β – коэффициент запаса мощности

Коэффициент запаса мощности может быть приближенно выбран из таблицы:

| N, кВт | Менее 1 | От 1до 5 | От 5 до 50 | Более 50 |

|---|---|---|---|---|

| β | 2 – 1,5 | 1,5 – 1,2 | 1,2 – 1,15 | 1,1 |

Предельная высота всасывания

(для центробежного насоса)

Всасывание в центробежном наосе происходит за счет разности давлений в сосуде, откуда происходит забор перекачиваемой среды, и на лопатках рабочего колеса. Чрезмерное увеличение разности давлений может привести к появлению кавитации – процессу, при котором происходит понижение давления до значения, при котором температура кипения жидкости опускается ниже температуры перекачиваемой среды и начинается ее испарение в пространстве потока с образованием множества пузырьков. Пузырьки уносятся потоком дальше по ходу течения, где под действием возрастающего давления они конденсируются, и происходит их “схлопывание”, сопровождаемое многочисленными гидравлическими ударами, негативно сказывающимися на сроке службы насоса. В целях избегания негативного воздействия кавитации необходимо ограничивать высоту всасывания центробежного насоса.

Геометрическая высота всасывания может быть определена по формуле:

hг = (P0-P1)/(ρ·g) — hсв — w²/(2·g) — σ·H

hГ – геометрическая высота всасывания, м

P0 – давление в заборной емкости, Па

P1 – давление на лопатках рабочего колеса, Па

ρ – плотность перекачиваемой среды, кг/м3

g – ускорение свободного падения, м/с2

hсв – потери на преодоление гидравлических сопротивлений во всасывающем трубопроводе, м

w²/(2·g) – скоростной напор во всасывающем трубопроводе, м

σ·H – потери на добавочное сопротивление, пропорциональное напору, м

где σ – коэффициент кавитации, H – создаваемый насосом напор

Коэффициент кавитации может быть рассчитан по эмпирической формуле:

σ = [(n·√Q) / (126H4/3)]4/3

σ – коэффициент кавитации

n – частота вращения рабочего колеса, сек-1

Q – производительность насоса, м3/с

Н – создаваемый напор, м

Также существует формула для центробежных насосов для расчета запаса напора, обеспечивающего отсутствие кавитации:

Hкв = 0,3·(Q·n²)2/3

Hкв – запас напора, м

Q – производительность центробежного насоса, м3/с

n – частота вращения рабочего колеса, с-1

Примеры задач по расчету и подбору насосов с решениями

Пример №1

Плунжерный насос одинарного действия обеспечивает расход перекачиваемой среды 1 м3/ч. Диаметр плунжера составляет 10 см, а длинна хода – 24 см. Частота вращения рабочего вала составляет 40 об/мин.

Требуется найти объемный коэффициент полезного действия насоса.

Решение:

Площадь поперечного сечения плунжера :

F = (π·d²)/4 = (3,14·0,1²)/4 = 0,00785 м²2

Выразим коэффициент полезного действия из формулы расхода плунжерного насоса:

ηV = Q/(F·S·n) = 1/(0,00785·0,24·40) · 60/3600 = 0,88

Пример №2

Двухпоршневой насос двойного действия создает напор 160 м при перекачивании масла с плотностью 920 кг/м3. Диаметр поршня составляет 8 см, диаметр штока – 1 см, а длинна хода поршня равна 16 см. Частота вращения рабочего вала составляет 85 об/мин. Необходимо рассчитать необходимую мощность электродвигателя (КПД насоса и электродвигателя принять 0,95, а установочный коэффициент 1,1).

Решение:

Площади попреречного сечения поршня и штока:

F = (3,14·0,08²)/4 = 0,005024 м²

F = (3,14·0,01²)/4 = 0,0000785 м²

Производительность насоса находится по формуле:

Q = N·(2F-f)·S·n = 2·(2·0,005024-0,0000785)·0,16·85/60 = 0,0045195 м³/час

Далее находим полезную мощность насоса:

NП = 920·9,81·0,0045195·160 = 6526,3 Вт

С учетом КПД и установочного коэффициента получаем итоговую установочную мощность:

NУСТ = 6526,3/(0,95·0,95)·1,1 = 7954,5 Вт = 7,95 кВт

Пример №3

Трехпоршневой насос перекачивет жидкость с плотностью 1080 кг/м3 из открытой емкости в сосуд под давлением 1,6 бара с расходом 2,2 м3/час. Геометрическая высота подъема жидкости составляет 3,2 метра. Полезная мощность, расходуемая на перекачивание жидкости, составляет 4 кВт. Необходимо найти величину потери напора.

Решение:

Найдем создаваемый насосом напор из формулы полезной мощности:

H = NП/(ρ·g·Q) = 4000/(1080·9,81·2,2)·3600 = 617,8 м

Подставим найденное значение напора в формулу напора, выраженую через разность давлений, и найдем искомую величину:

hп = H — (p2-p1)/(ρ·g) — Hг = 617,8 — ((1,6-1)·105)/(1080·9,81) — 3,2 = 69,6 м

Пример №4

Реальная производительность винтового насоса составляет 1,6 м3/час. Геометрические характеристики насоса: эксцентриситет – 2 см; диаметр ротора – 7 см; шаг винтовой поверхности ротора – 14 см. Частота вращения ротора составляет 15 об/мин. Необходимо определить объемный коэффициент полезного действия насоса.

Решение:

Выразим искомую величину из формулы производительности винтового насоса:

ηV = Q/(4·e·D·T·n) = 1,6/(4·0,02·0,07·0,14·15) · 60/3600 = 0,85

Пример №5

Необходимо рассчитать напор, расход и полезную мощность центробежного насоса, перекачивающего жидкость (маловязкая) с плотностью 1020 кг/м3 из резервуара с избыточным давлением 1,2 бара а резервуар с избыточным давлением 2,5 бара по заданному трубопроводу с диаметром трубы 20 см. Общая длинна трубопровода (суммарно с эквивалентной длинной местных сопротивлений) составляет 78 метров (принять коэффициент трения равным 0,032). Разность высот резервуаров составляет 8 метров.

Решение:

Для маловязких сред выбираем оптимальную скорость движения в трубопроводе равной 2 м/с. Рассчитаем расход жидкости через заданный трубопровод:

Q = (π·d²) / 4·w = (3,14·0,2²) / 4·2 = 0,0628 м³/с

Скоростной напор в трубе:

w²/(2·g) = 2²/(2·9,81) = 0,204 м

При соответствующем скоростном напоре потери на трение м местные сопротивления составят:

HТ = (λ·l)/dэ · [w²/(2g)] = (0,032·78)/0,2 · 0,204 = 2,54 м

Общий напор составит:

H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп = ((2,5-1,2)·105)/(1020·9,81) + 8 + 2,54 = 23,53 м

Остается определить полезную мощность:

NП = ρ·g·Q·H = 1020·9,81·0,0628·23,53 = 14786 Вт

Пример №6

Целесообразна ли перекачка воды центробежным насосом с производительностью 50 м3/час по трубопроводу 150х4,5 мм?

Решение:

Рассчитаем скорость потока воды в трубопроводе:

Q = (π·d²)/4·w

w = (4·Q)/(π·d²) = (4·50)/(3,14·0,141²) · 1/3600 = 0,89 м/с

Для воды скорость потока в нагнетательном трубопроводе составляет 1,5 – 3 м/с. Получившееся значение скорости потока не попадает в данный интервал, из чего можно сделать вывод, что применение данного центробежного насоса нецелесообразно.

Пример №7

Определить коэффициент подачи шестеренчатого насоса. Геометрические характеристики насоса: площадь поперечного сечения пространства между зубьями шестерни 720 мм2; число зубьев 10; длинна зуба шестерни 38 мм. Частота вращения составляет 280 об/мин. Реальная подача шестеренчатого насоса составляет 1,8 м3/час.

Решение:

Теоретическая производительность насоса:

Q = 2·f·z·n·b = 2·720·10·0,38·280·1/(3600·106) = 0,0004256 м³/час

Коэффициент подачи соответственно равен:

ηV = 0,0004256/1,8·3600 = 0,85

Пример №8

Насос, имеющий КПД 0,78, перекачивает жидкость плотностью 1030 кг/м3 с расходом 132 м3/час. Создаваемый в трубопроводе напор равен 17,2 м. Насос приводится в действие электродвигателем с мощностью 9,5 кВт и КПД 0,95. Необходимо определить, удовлетворяет ли данный насос требованиям по пусковому моменту.

Решение:

Рассчитаем полезную мощность, идущую непосредственно на перекачивание среды:

NП = ρ·g·Q·H = 1030·9,81·132/3600·17,2 = 6372 Вт

Учтем коэффициенты полезного действия насоса и электродвигателя и определим полную необходимую мощность электродвигателя:

NД = NП/(ηН·ηД) = 6372/(0,78·0,95) = 8599 Вт

Поскольку нам известна установочная мощность двигателя, определим коэффициент запаса мощности электродвигателя:

β = NУ/NД = 9500/8599 = 1,105

Для двигателей с мощностью от 5 до 50 кВт рекомендуется выдирать пусковой запас мощности от 1,2 до 1,15. Полученное нами значение не попадает в данный интервал, из чего можно сделать вывод, что при эксплуатации данного насоса при заданных условиях могут возникнуть проблемы в момент его пуска.

Пример №9

Центробежный насос перекачивает жидкость плотностью 1130 кг/м3 из открытого резервуара в реактор с рабочим давлением 1,5 бар с расходом 5,6 м3/час. Геометрическая разница высот составляет 12 м, причем реактор расположен ниже резервуара. Потери напора на трение в трубах и местные сопротивления составляет 32,6 м. Требуется определить полезную мощность насоса.

Решение:

Рассчитаем напор, создаваемый насосом в трубопроводе:

H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп = ((1,5-1)·105)/(1130·9,81) — 12 + 32,6 = 25,11 м

Полезная мощность насоса может быть найдена по формуле:

NП = ρ·g·Q·H = 1130·9,81·5,6/3600·25,11 = 433 Вт

Пример №10

Определить предельное повышение расхода насоса, перекачивающего воду (плотность принять равной 1000 кг/м3) из открытого резервуара в другой открытый резервуар с расходом 24 м3/час. Геометрическая высота подъема жидкости составляет 5 м. Вода перекачивается по трубам 40х5 мм. Мощность электродвигателя составляет 1 кВт. Общий КПД установки принять равным 0,83. Общие потери напора на трение в трубах и в местных сопротивлениях составляет 9,7 м.

Решение:

Определим максимальное значение расхода, соответствующее максимально возможной полезной мощности, развиваемой насосом. Для этого предварительно определим несколько промежуточных параметров.

Рассчитаем напор, необходимый для перекачивания воды:

H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп = ((1-1)·105)/(1000·9,81) + 5 + 9,7 = 14,7 м

Полезная мощность, развиваемая насосом:

NП = Nобщ/ηН = 1000/0,83 = 1205 Вт

Значение максимального расхода найдем из формулы:

NП = ρ·g·Q·H

Найдем искомую величину:

Qмакс = NП/(ρ·g·H) = 1205/(1000·9,81·14,7) = 0,00836 м³/с

Расход воды может быть увеличен максимально в 1,254 раза без нарушения требований эксплуатации насоса.

Qмакс/Q = 0,00836/24·3600 = 1,254

Расчет насосной установки.

-

Определение основных параметров насоса.

1.1. Определение производительности насоса.

Производительность насоса определяется

по следующей формуле:

где Qсут.max

– максимальный суточный расход воды

потребителями поселка (исключая расход

на противопожарные нужды), м 3/сут;

Т – продолжительность работы насосной

установки (берется с графика

водопотребления), ч.

1.2. Определение напора.

Напор насосной установки зависит от

выбранной схемы подачи воды.

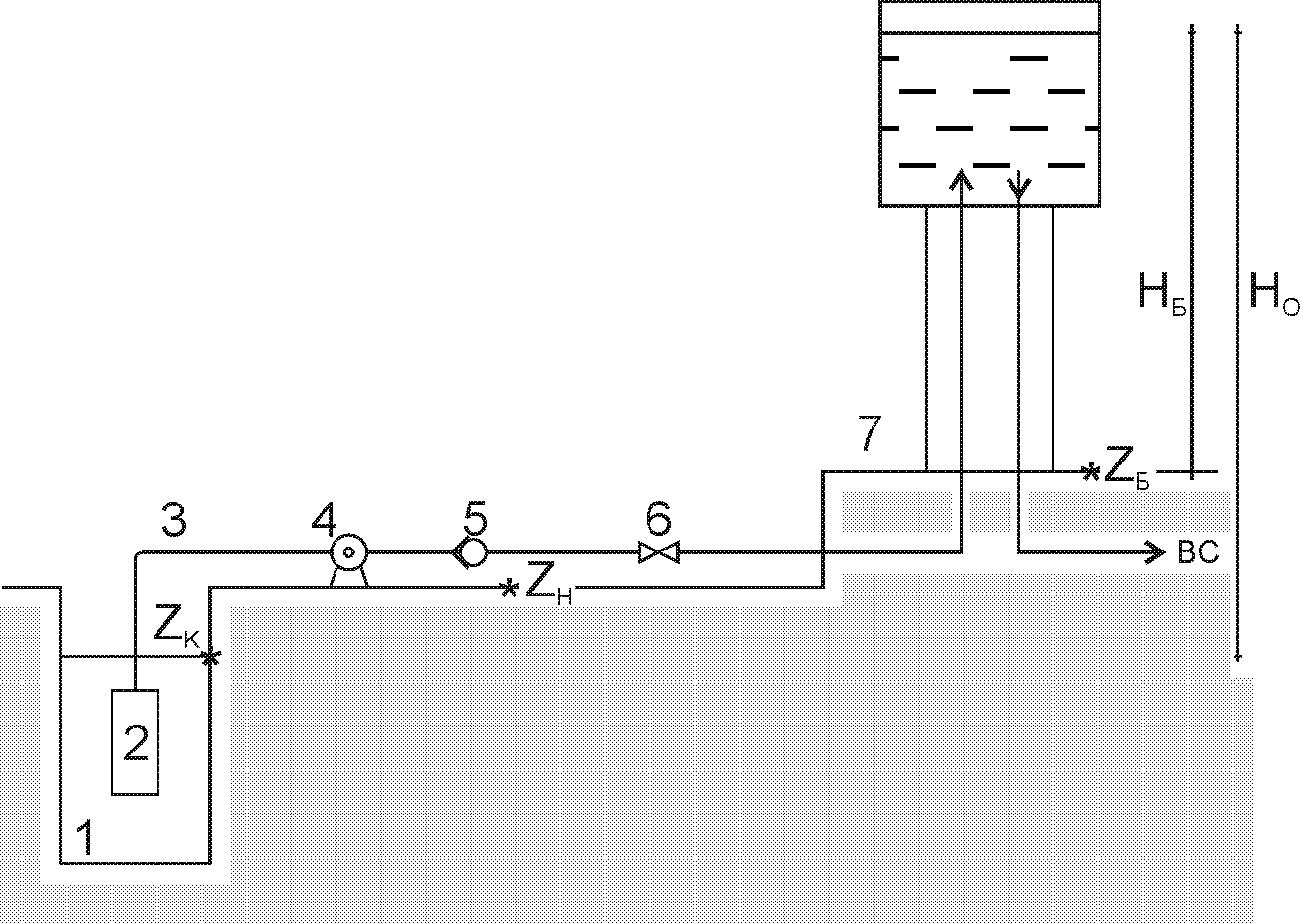

Рис.1. Схема

насосной установки:

1 — колодец; 2 — приемный

клапан с сеткой; 3 — колено; 4 — насос;

5

— обратный клапан; 6 — регулировочная

задвижка; 7 — водонапорная башня

Если вода в колодце и ВБ находится под

атмосферным давлением, то напор

определится по следующей зависимости:

где Н0 – геометрическая высота

подъемы воды, м;

h – потери напора на

линиях всасывания и нагнетания, м.

Геометрическая высота подъема определяется

по формуле:

где Zк – геодезическая

отметка уровня воды в колодце, м;

Zб – геодезическая

отметка уровня ВБ, м.

Высота башни определяется предварительно

при расчете водоснабжения населенного

пункта.

Потери напора определяются как сумма

потерь напора на линиях всасывания и

нагнетания:

1.3. Определение потерь напора.

Если на трубопроводе имеются местные

сопротивления, тосогласно принципа

наложения потерь, общие потери напора

на нем являются алгебраической суммой

потерь по длине и потерь напора в местных

сопротивлениях и определяются по

следующей зависимости:

где

– коэффициент гидравлического

сопротивления трения;

l – длина трубопровода,

м;

d – диаметр трубопровода,

м;

i

– сумма коэффициентов местных

сопротивлений.

Скорость движения воды для насосных

станций определяется из соображений

экономичности работы трубопровода.

По выбранной скорости и расходу определяют

диаметр трубопровода по формуле:

Затем из приложения выбирают ближайший

стандартный диаметр трубы

и

уточняют действительную скорость

движения воды:

Коэффициент гидравлического сопротивления

трения определяют следующим

методом. Находят число Рейнольдса по

формуле:

Re>

2320 (режим турбулентный), то нужно

определять составной критерий:

При

= 10…500, коэффициент определяют по формуле

Альтшуля (переходная зона):

На принятой схеме насосной установки

(рис. 1.) выделяем следующие местные

сопротивления: 2 – приемный клапан с

сеткой, 3 – плавный поворот трубы на 90є

(колено) на линии всасывания и 5 – обратный

клапан, 6– регулировочная задвижка на

линии нагнетания. Значения коэффициентов

местных сопротивлений приведены в

Приложении3.

-

Выбор насоса для насосной установки.

Выбор насоса производят по полученным

в предыдущем разделе значениям расхода

и напора (Приложение 5). Для этого на

сводный график полей насосов типа К и

КМ (К – насос консольный, КМ – насос

консольно-моноблочный) наносят координаты

Q и H и находят

точку их пересечения.

Насос К90/20 2900

|

К160/20, DК=264, DВ |

|||

|

Q, м³/ч |

H, м |

N, кВт |

η |

|

28,8 |

22,8 |

6 |

26 |

|

57,6 |

23,6 |

7 |

48 |

|

86,4 |

23,6 |

8 |

62 |

|

115 |

22,5 |

9 |

73 |

|

144 |

21,2 |

10,5 |

81 |

|

175 |

19,2 |

11,8 |

81 |

|

202 |

17 |

12,1 |

77 |

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание

Расчет производительности для дома

Характеристики насоса

Подбор насоса по конструкции и рабочей точке

Регулирование работы насоса

Производительность насоса

Обзор насосов

Коротко о главном

Производительность центробежного насоса (подача Q) — это объём жидкости, перемещаемый агрегатом за момент времени. Для того чтобы произвести расчёт производительности насоса, необходимо знать условия, в которых он будет эксплуатироваться. Рассчитав данную величину, вы определитесь, какое устройство вам подойдёт.

Для расчёта производительности нужного устройства начнём с вопроса, как рассчитать напор насоса, который нам понадобится. Для этого нам необходимо произвести замеры расстояния от точки зеркала воды до самого крайнего потребителя. Расстояние считается в метрах.

Обратите внимание! Принято, что расстояние 10 метров по горизонтали от точки напора равняется одному вертикальному метру подъёма устройства. То есть устройство с напором 40 метров будет выдавать не более 2 атмосфер давления, если он будет производить забор воды на уровне её выдачи, а расстояние до точки выдачи будет 200м (то есть без подъёма, только по горизонтали).

Пример установки оборудования в частном доме

Расчет производительности для дома

На рисунке буквой Н — обозначается высота, а буквой L — длина. При расчёте расстояния необходимо занести расстояние по вертикали и горизонтали в разные строчки, далее мы объясним, как их сложить правильно.

Допустим, расстояние Н (высота) от зеркала воды до самой крайней точки (ванная комната) составило 8 метров, расстояние L(длина) магистрали, составила 18 метров, следовательно, длину переводим в высоту, разделив её на десять: H=L/10 = 18/10= 1.8м, складываем её с замеренной высотой, получаем 9,8 метра.

Следующим этапом необходимо выполнить расчёт потребляемой воды Q. Для этого нужно посчитать, сколько одновременно открытых точек забора воды будет использоваться. В нашем случае:

- Смеситель умывальника – 10 литров в минуту

- Смеситель ванной – 15 литров в минуту

- Стиральная машина – 8 литров в минуту.

Суммарный расход вычисляем путём сложения, получатся 10+15+8=33 л/мин это показатель нужной производительности. Аппарат должен соответствовать либо превышать данное значение.

Выдача 20 литров в минуту, ёмкость резервуара 2л – идеальное негабаритное решение для постоянного напора воды в загородном доме из резервуара

Итак, мы выяснили, что для нужного нам снабжения дома водой нам понадобится, чтобы подача насоса составляла 33 литра воды в минуту на высоту 10 метров . Получив эти данные, направляйтесь в специализированный магазин и подбирайте нужную модель.

Характеристики насоса

Гидравлическая характеристика – показывает зависимость производительности и напора, обозначается на графиках кривыми линиями.

Подача устройства – это объём жидкости, перемещаемый агрегатом за момент времени. Обозначается буквой Q – это производительность (подача). Измеряется в м3/ч либо л/сек.

Напор насоса — высота, на которую устройство может поднять столб воды. Обозначение буква H. Измеряется в метрах (м).

Мощность – это энергия, которую получает поток воды за момент времени. Обозначается буквой N, а измеряется в киловаттах.

Электрическая мощность — значение мощности электропривода аппарата, которая также измеряется в киловаттах.

График кривой напора и производительности.

КПД – значение выражает, сколько потребляемой энергии преобразуется в полезную. Полезная энергия – это энергия, которую отдаёт устройство жидкости, а потребляемая энергия – это значение, сколько потратил двигатель энергии, чтобы раскрутить вал.

Нагрузка, которую оказывает вода за счёт создания давления и её перемещения съедает часть полезной энергии, из-за этого она теряется. Высокий показатель КПД говорит о том, что машина эффективно справляется с работой.

Узнав, в чём измеряется производительность, вы легко сможете ориентироваться, на какие данные следует обращать внимания и понимать, что они означают.

Импеллерный аппарат. производительность импеллерного насоса позволяет ему работать с вязкими жидкостями. Применяется в нефтепереработке, пищевой и химической промышленности

Подбор насоса по конструкции и рабочей точке

Рабочая характеристика – величина производительности. Такой график показывает зависимость напора машины от ее производительности.

Рабочая точка – это место пересечения линий характеристики, а именно его производительности и напора. Такие графики составляются в условиях замеров нужных величин и внесение их на ось ординат. Величина измеряется в л/сек либо м3/час. Считается идеальным параметром для выбора устройства. Стоит учитывать, что со временем аппарат даёт просадку, и значение этой величины соответственно тоже изменяется. Учитывая просадку, устройство берут мощнее.

График отношения высоты напора и параметров системы

Техническая характеристика агрегата указывает, какова номинальная производительность насосов. Такие данные помогают нам определиться при выборе устройства. Зная условия эксплуатации, их сравнивают с номинальными значениями и подбирают нужный агрегат с учётом запаса.

Выбор аппарата для скважины:

Выбор типа и конструкции устройства зависит от условий его эксплуатации. Необходимо знать, где он будет установлен и какой напор он должен иметь. Различают следующие типы устройств:

- импеллерный; (ламельный)

- пластинчатый; (шиберный)

- центробежный;

- плунжерный;

- шестерённый;

- центробежно-шнековый (дисковый и осе – диагональный).

Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Для того чтобы произвести расчёт насоса, необходимо посоветоваться с квалифицированным специалистом, либо самому хорошо разбираться в данной теме.

Осе – диагональный шнековый аппарат. Используется для работы с нефтепродуктами

Регулирование работы насоса

Регулирование работы – это процесс изменения технических характеристик устройства либо изменения характеристик системы подачи. Процесс осуществляется несколькими способами:

- Дросселирование — самым распространённым является процесс регулирования за счёт изменений системы подачи. Для изменения условий системы подачи пользуются вентилями и задвижками. Из-за опасности возникновения кавитации таким способом не рекомендуется злоупотреблять. Как правило, на промышленных объектах на каждом вентиле стоят метки, пределы которых переходить не допускается, ввиду возникновения аварийной ситуации. (Кавитация – процесс образования пузырьков во всасывающем патрубке с последующим схлопыванием и высвобождением большого количества кинетической энергии, опасен гидроударами и разрывами трубопроводов).

- Изменение частоты вращения – потери и возникновение аварийной ситуации минимальны, не требуется крутить задвижки. Такой метод можно считать идеальным, но увы недостаток все-таки есть. Не каждый привод предполагает регулировку частоты вращения.

В некоторых случаях производят регулирование работы устройства за счет изменения угла наклона лопастей

Все остальные способы требуют вмешательства в середину рабочей части насоса. Например, в многоступенчатых устройствах убирают количество рабочих ступеней.

Производительность насоса

В чём измеряется производительность? Подача измеряется в м3/ч в час либо л/сек. От производительности зависит, то для каких целей он будет применён. У любой мотора есть свои заявленные характеристики. Как правило, они пишутся на жестяных табличках и крепятся на корпусе агрегата.

Табличка с характеристиками закреплена на крышке конденсаторного блока

На табличке указаны следующие параметры:

- Q – подача 40 литров в минуту;

- H – напор устройства, его высота подъёма столба воды 38 метров;

- V – питание сети 220Вольт 50Hz;

- kW – 0.37кВт – мощность двигателя, ток 2,5А;

- 2900 – оборотов на валу;

- IP 44 – степень защиты (от капель и брызг, предметов размеров не более 1мм).

- Также, указана страна производитель.

Также на табличках могут указывать другую дополнительную информацию. Эта информация пригодится в дальнейшем при обслуживании.

Обзор насосов

Насосы бывают промышленные и бытовые. В основу работу положен одинаковый принцип, разница только в размерах и индивидуальных параметрах. Нужный агрегат подбирается в зависимости от типа выполняемой работы. Рассмотрим типы устройств и их разновидности.

Виды насосов

Поверхностные насосы

Такие устройства не погружаются в воду, а находятся над или под ее поверхностью. Забор воды происходит посредством всасывания через магистраль. Такие машины применяются для водоснабжения жилых домов, коттеджей, мест, где отрезок до зеркала воды небольшое.

Модели поверхностных насосов с подробными характеристиками можно найти тут.

Бывают двух видов:

- Вихревые – имеют небольшую глубину всасывания. Большинство видов применяются для повышения давления воды, которая поступает из системы или резервуара. Также, существуют конструкции, которые используются для забора воды с небольшой глубины, до 9 метров. Для удобств эксплуатации такие устройства устанавливаются в паре с автоматикой. Благодаря системе автоматики и гидроаккумулятора, появилась возможность получать воду, просто открыв кран. Автоматика следит за наполнением резервуара (гидроаккумулятора) и подкачивает воду в него, когда давление снижается до установленного значения.

Поверхностный вихревой насос в разрезе. У центробежного аппарата такая же конструкция, отличие в том, что используется два и более колеса забора воды

Центробежные – практически ничем не отличаются. Они имеют аналогичную конструкцию. Разница состоит в количестве составных частей: у вихревого устройства – одно колесо, а у центробежного может быть два и больше колеса забора воды. От количества колёс зависит мощность напора. Выдача составляет от трех до девяти кубических метров в час.

Центробежный насос устройство и принцип работы:

Колодезные насосы

Такие машины имеют нижний забор воды. Конструкция позволяет работать полностью погружая устройство в воду. Охлаждение осуществляется благодаря температуре перекачиваемой жидкости. В конструкции применено оригинальное решение – автоматический выключатель, который отключает питание при падении уровня воды. Выключатель работает по принципу поплавка. Аппарат дает от трёх до семи кубов воды в час, напор от 10 до 30 метров.

Колодезный насос. Имеет нижний забор воды и автоматический выключатель

(защита от сухого хода)

Скважинные насосы

Размер скважинных агрегатов в диаметре составляет от 75мм до 250мм, благодаря этому размеру, не составляет труда опустить аппарат в обсадную трубу скважины. Они подходят для подачи слегка загрязнённой воды с примесями. Благодаря хорошей производительности насосы получили достаточно широкое применение в быту. Устанавливаются в комплекте с автоматикой и гидроаккумулятором. Используют для обеспечения водой жилых домов.

Пример применения скважинного аппарата.

Дренажные насосы

Погружной тип, предназначенный для работы с загрязнённой водой. Такими устройствами откачивают загрязнённую воду с котлованов, подвалов, бассейнов, искусственных водоёмов. Устройства малогабаритные, производительность насосов колеблется от 10 до 100 кубических метров в час, в зависимости от производителя и назначения.

Дренажный насос. Конструктивные характеристики

Разновидностью дренажных устройств выступают фекальные. Отличие их в том, что фекальный может перекачивать жидкость, содержащую более крупные частицы, используются для перекачивания канализационных и сточных вод.

Фекальные насосы подходящие вашим параметрам можно на нашем сайте.

Шестерёнчатый насос

Шестерёнчатый, как его ещё называют шестерённый — это агрегат объёмного типа. Хорошо себя зарекомендовал при работе с вязкими продуктами, такие как различные типы масла, нефтепродукты. Существует два типа: с внутренним зацеплением и внешним. Проводя расчет производительности насоса шестерёнчатого типа, необходимо учитывать то, что она зависит от конструкции машины и его размеров, косозубые шестерни обеспечивают более плавный поток жидкости, чем прямозубые.

Чтобы узнать производительность насоса формула следующая:

Q = 2·f·z·n·b·ηV

- Q – производительность шестеренчатого насоса, м3/с;

- f – площадь поперечного сечения пространства между соседними зубьями, м2;

- z – число зубьев;

- b – длинна зуба, м;

- n – частота вращения зубьев, сек-1;

- ηV – объемный коэффициент полезного действия.

Наибольшее применение получила косозубая конструкция шевронных шестерён. Коэффициент полезного действия не превышает 70%.

Шестерённый насос — устройство, принцип работы, применение:

Циркуляционный насос

Для поддержания правильного режима работы теплоносителя, для циркуляции воды в системе отопления применяют циркуляционные насосы. Основной особенностью является размер. Они очень компактны и размещаются, прямо на магистральной трубе системы отопления. Благодаря устройству достигается равномерная температура по всей системе отопления. В них есть встроенный режим регулировки производительности.

Характеристики циркуляционных аппаратов

Коротко о главном

Мы посмотрели краткий обзор насосов. Узнали, что такое производительность насосов, узнали, как она измеряется и рассчитывается, что такое рабочая точка, какой следует подобрать агрегат в зависимости от типа его конструкции, как смотреть его исходные параметры, что они означают и многое другое.

Думаю, вы стали маленьким профессионалом и, опираясь на эту информацию, с лёгкостью разберётесь в своей системе водоснабжения. и советами по применению насосного оборудования в нашей жизни.

Хотелось бы, чтобы вы поделились своими советами по применению насосного оборудования в нашей жизни.

Производительность центробежных насосов зависит от размеров рабочего колеса, скорости его вращения и напора жидкости. С увеличением напора жидкости производительность насоса уменьшается. При свободном выходе жидкости из нагнетательного патрубка насос работает с максимальной производительностью.

Рабочая характеристика насоса (рис. 24), получаемая практическим путем, позволяет определять его производительность при заданном напоре.

Режим работы насоса при оптимальном к.п.д. обычно указывается в паспортной характеристике насоса заводом-изготовителем.

Полный напор жидкости, создаваемый центробежным насосом, можно ориентировочно определить по формуле

где v — окружная скорость рабочего колеса, м/сек;

g — ускорение силы тяжести, м/сек2;

n — число оборотов рабочего колеса в секунду;

R — радиус рабочего колеса, м.

Потребную мощность для работы центробежного насоса можно определить по формуле

где Q — производительность (подача) насоса, м3/ч;

Н — напор жидкости, м жидк. ст.;

р — плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3;

n — механический к.п.д. насоса. Для лопастных насосов n=0,10÷0,15, для дисковых n=0,25÷0,30.

Расчетное значение N увеличивают для запаса мощности на 10-15%.

Рис. 24. Рабочая характеристика центробежного насоса.

Производительность поршневых насосов вычисляют по формуле

где F — площадь сечения цилиндра, м2;

S — ход плунжера, м;

n — число оборотов кривошипа в минуту;

m — число цилиндров;

nоб — объемный к.п.д. (nоб=0,7÷0,75).

Мощность, потребляемую плунжерным насосом, можно определить по формуле

где V — объемная производительность насоса, м3/ч;

р — плотность жидкости, кг/м3;

Н — высота подачи от уровня всасываемой жидкости до максимальной высоты нагнетательного трубопровода, м;

h — напор, необходимый для преодоления гидравлических сопротивлений в трубопроводе, м вод. ст.;

nМ, — механический к.п.д. насоса.

Объемную производительность роторных насосов с внешним зацеплением определяют по формуле

где q — объем между двумя смежными зубьями шестерен, м 3;

z — число зубьев шестерен;

n — число оборотов шестерни в минуту;

nоб — объемный к.п.д. (nоб=0,7÷0,8).