ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России

Семенова Е.А.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Щеголев А.И.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России

Смирнов А.А.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России

Тимохов Г.В.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Татаркин В.В.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России

Серова Н.Ю.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России

Брюхно П.Р.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России

Евсеева М.А.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России

Особенности топографии желчного пузыря у лиц с различными типами телосложения и ожирением (по данным прижизненного неинвазивного топографо-анатомического исследования)

Авторы:

Трунин Е.М., Семенова Е.А., Щеголев А.И., Смирнов А.А., Тимохов Г.В., Татаркин В.В., Серова Н.Ю., Брюхно П.Р., Евсеева М.А.

Как цитировать:

Трунин Е.М., Семенова Е.А., Щеголев А.И., Смирнов А.А., Тимохов Г.В., Татаркин В.В., Серова Н.Ю., Брюхно П.Р., Евсеева М.А. Особенности топографии желчного пузыря у лиц с различными типами телосложения и ожирением (по данным прижизненного неинвазивного топографо-анатомического исследования). Оперативная хирургия и клиническая анатомия.

2021;5(2):50‑57.

Trunin EM, Semenova EA, Shchegolev AI, Smirnov AA, Timohov GV, Tatarkin VV, Serova NYu, Bryuchno PR, Evseeva MA. Features of gallbladder topography in persons with different types of constitution and obesity (according to intravital non-invasive topographic-anatomical examination). Russian Journal of Operative Surgery and Clinical Anatomy. 2021;5(2):50‑57. (In Russ.)

https://doi.org/10.17116/operhirurg2021502150

Актуальность

Лечение желчнокаменной болезни (ЖКБ) является одной из актуальных проблем клинической медицины [1, 2]. Изменения в желчном пузыре (ЖП), характерные для ЖКБ, выявляют у 10—15% населения Земли [3]. Отмечается устойчивый рост заболеваемости ЖКБ. Быстрое развитие ЖКБ происходит в условиях ожирения [4, 5]. Ожирение оказывает негативное действие на течение заболевания [6, 7] и ухудшает результаты его хирургического лечения [8, 9].

Основной способ лечения ЖКБ — хирургическое вмешательство, направленное на удаление ЖП и дренирование (по показаниям) внепеченочных желчных протоков [8]. Предложено большое количество оперативных доступов к ЖП — эндовидеохирургические, традиционные лапаротомии и минилапаротомии [10, 11]. Чаще применяют эндовидеохирургический (лапароскопический) оперативный доступ как наименее травматичный [12]. Однако имеется категория пациентов [13], которым этот оперативный доступ противопоказан [14]. У таких пациентов при холецистэктомии целесообразно использовать минилапаротомный оперативный доступ. Для уменьшения хирургической травмы следует выполнять такой оперативный доступ в области наиболее близкого прилегания ЖП к передней брюшной стенке (ПБС). В настоящее время существует небольшое число работ, посвященных вопросам соотношения ЖП и ПБС на основе данных неинвазивных способов исследования и визуализации [15, 16].

Цель исследования — уточнить особенности голотопии дна и шейки ЖП по отношению к ПБС (для более точной локализации минилапаротомного хирургического доступа) в зависимости от антропометрических характеристик обследуемого, при наличии ожирения и без него.

Материал и методы

Материалом исследования явились результаты мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) живота 326 совершеннолетних пациентов, которым это обследование выполняли для диагностики заболеваний, не связанных с ЖКБ. Работа одобрена локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России (выписка из протокола №10) от 26.06.13. Исследование проводили на клинической базе кафедры оперативной и клинической хирургии с топографической анатомией им. С.А. Симбирцева ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. Среди обследуемых было 121 (37%) мужчина и 205 (63%) женщин. Средний возраст пациентов составил 54,9±15,5 года, мужчин — 53,3±15,3 года, женщин — 56±15,3 года. В обеих группах преобладали лица пожилого возраста — 110 (33,8%) человек, из них 41 (12,6%) обследуемый мужского пола и 69 (21,2%) — женского пола (деление на возрастные группы выполнено с учетом рекомендаций ВОЗ, 2012 г.).

Всем обследованным выполняли антропометрические исследования (определяли рост, массу тела, эпигастральный угол, толщину кожной складки в околопупочной области). Производили разделение пациентов по типам телосложения (В.Н. Шевкуненко, 1935). Для диагностики ожирения определяли индекс массы тела, как отношение массы тела (кг) к квадрату роста (м2). Среди обследуемых преобладали женщины астенического телосложения с ожирением — 95 (29,1%). Ожирение выявлено у 211 (64,8%) обследуемых. Среди пациентов с ожирением преобладали женщины астенического телосложения, чаще встречали II (14,2%) и III (23,7%) степень ожирения.

МСКТ выполняли на компьютерном томографе Toshiba в положении пациента на спине в кранио-каудальном направлении. Объем исследования — от верхушки мечевидного отростка грудины до условной линии, проходящей через передние верхние подвздошные ости. Шаг исследования (толщина томографического среза) — 5 мм. Обработку компьютерных томограмм выполняли с помощью программы RADIANT. Проводили анализ изображений во фронтальной, сагиттальной и аксиальной плоскостях.

Анализ результатов МСКТ начинали с диагностики заболеваний, искажающих нормальные анатомические соотношения органов. Осуществляли оценку состояния ЖП и внепеченочных желчных путей. В отсутствие ЖП, наличии конкрементов во внепеченочных желчных путях или обнаружении заболеваний, искажающих нормальные анатомические соотношения органов, пациента исключали из исследования.

Для выявления особенностей топографии ЖП в зависимости от типа телосложения предложена оригинальная система координат на плоскости и в трехмерном пространстве. В использованной системе координат точкой отсчета служит верхушка мечевидного отростка. В трехмерном пространстве это точка C с координатами (0;0;0). Ось ординат — условная прямая линия, которая идет в кранио-каудальном направлении и соединяет верхушку мечевидного отростка и центр пупка (точка A). Ось абсцисс — условная линия, параллельная фронтальной плоскости тела, проходящая через точку C и перпендикулярная оси абсцисс (рис. 1). Единицы измерения — миллиметры, цена деления шкалы — 1,0 мм. В предложенной системе координат визуализировали точку Кера, дно и шейку ЖП и фиксировали их проекции на поверхность кожи ПБС (точки B и B1). С помощью инструментов программы определяли расстояние между центром пупка и вершиной мечевидного отростка, центром пупка и проекцией точки Кера, от дна и шейки ЖП до кожи ПБС. Проекцией дна ЖП на кожу ПБС считали проекцию первой точки условной полусферы, соответствующей дну ЖП, которая визуализировалась при исследовании во фронтальной плоскости. Проекцией шейки ЖП на кожу ПБС считали проекцию условной точки слияния пузырного и общего печеночного протоков. Точку Кера определяли как место пересечения латерального края правой прямой мышцы живота и X пары ребер.

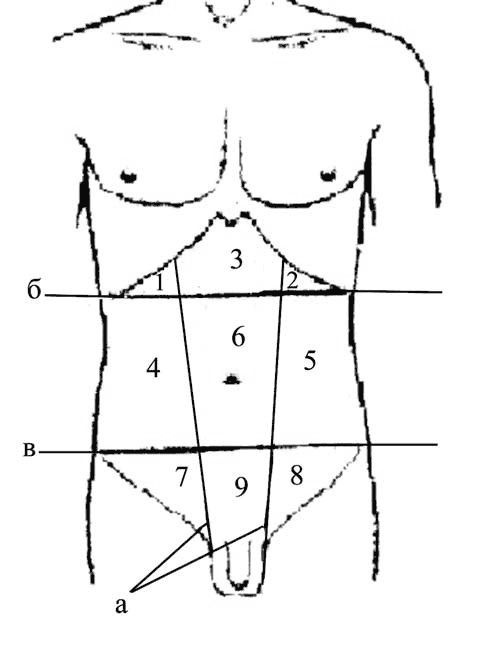

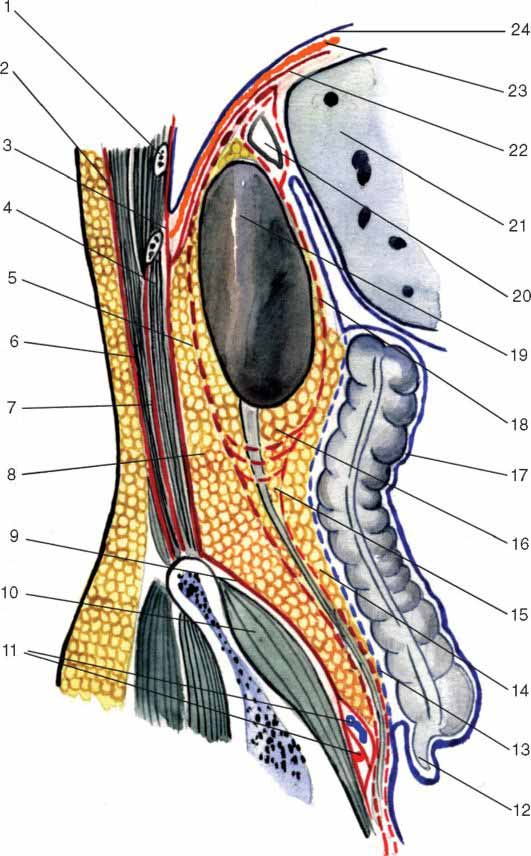

Рис. 1. Этап обработки МСКТ. Определение голотопии дна и шейки ЖП.

а — схема; б — изображение ПБС по результатам МСКТ. Точка A — центр пупка; точка B — проекция дна ЖП на переднюю брюшную стенку; точка B1 — проекция шейки ЖП на ПБС; точка C — вершина мечевидного отростка.

Для определения расстояния от поверхности кожи ПБС до шейки ЖП визуализировали общий желчный проток и место его слияния с пузырным протоком и производили маркировку. Через эту точку проводили прямую, перпендикулярную фронтальной плоскости тела. В месте пересечения этой прямой и поверхности кожи производили маркировку. С помощью измерительных функций в компьютерной программе определяли расстояние между указанными точками. Аналогичным способом устанавливали кратчайшую дистанцию от кожи ПБС до дна ЖП и расстояние от кожи до задней стенки влагалища прямой мышцы живота (толщину ПБС). С помощью геометрических преобразований определяли координаты дна и шейки ЖП в трехмерном пространстве. Кроме того, определяли координаты центров эллипсов рассеивания (ЭР) для дна и шейки ЖП в общей выборке и в группах обследуемых, разделенных по полу, типу телосложения и наличию ожирения, полученные результаты сравнивали с координатами центра ЭР для точки Кера.

Для определения особенностей локализации и выраженности подкожной жировой клетчатки (ПЖК) проводили измерение ее толщины по наружному краю правой прямой мышцы живота в месте пересечения с X ребром (точка 1), по средней подмышечной линии (точка 2), по лопаточной линии (точка 3), по срединной линии (точка 4). Исследование выполняли в аксиальной плоскости на уровне предполагаемого минилапаротомного оперативного доступа.

Статистическую обработку количественных данных проводили методами вариационной статистики с вычислением типических значений (среднее арифметическое, медиана) и показателей изменчивости (ошибка среднего, ошибка медианы). Для сравнения количественных признаков в случае нормального закона распределения применяли критерий Стьюдента. В случае отличного от нормального закона распределения парное сравнение независимых выборок производили с использованием U-критерия Манна—Уитни. Все результаты оценивали при заданном граничном уровне ошибки первого рода (α) не выше 5% — p<0,05 (статистическая значимость не ниже 95%).

Результаты и обсуждение

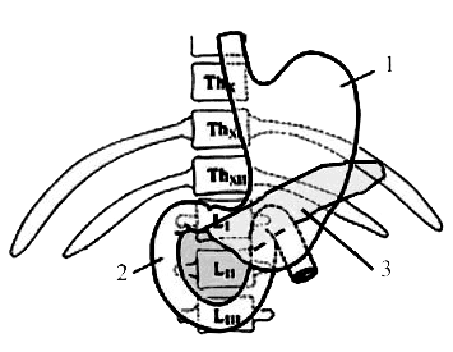

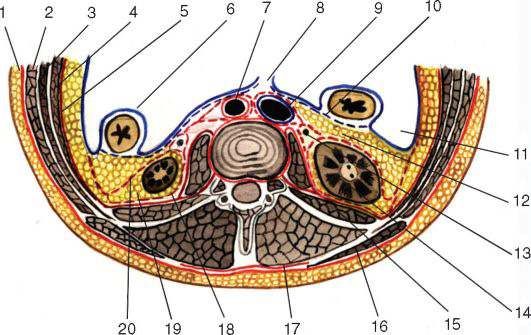

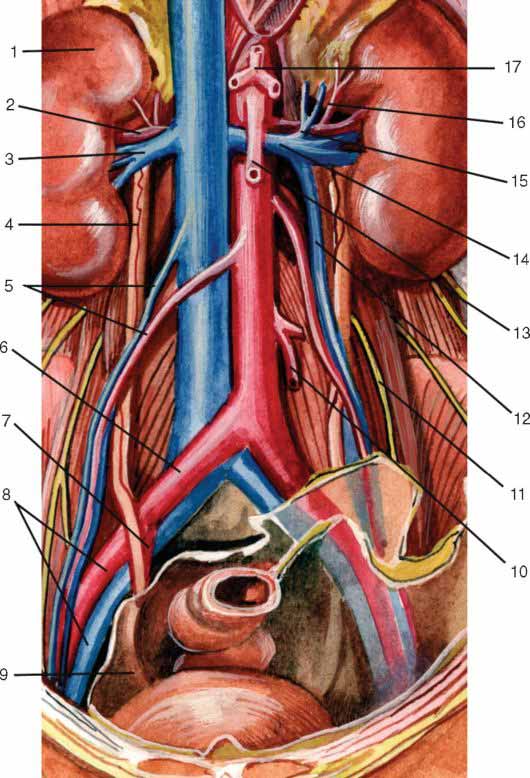

В результате математических и статистических преобразований получили множества точек, отражающих расположение дна и шейки ЖП на плоскости (проекция дна и шейки ЖП на ПБС) и в трехмерном пространстве (рис. 2).

Рис. 2. Множества точек, отражающие расположение дна и шейки ЖП на плоскости (проекция дна и шейки ЖП на ПБС) и в трехмерном пространстве.

а — множество точек, отражающих положение дна и шейки ЖП на плоскости (проекция дна и шейки ЖП на кожу передней брюшной стенки);

б — множество точек, отражающих расположение дна и шейки ЖП в трехмерном пространстве.

— шейка ЖП; ○ — дно ЖП.

Распределение координат дна и шейки ЖП на плоскости и в трехмерном пространстве имело вид нормального. Для характеристики расположения дна и шейки ЖП использовали эллипсы рассеивания (ЭР), основные числовые характеристики которых отражают закон нормального распределения точек на плоскости. С помощью полинома Лентхауса рассчитали центры радиальных погрешностей ЭР для дна и шейки ЖП общей выборки, а также в зависимости от пола, типа телосложения и наличия ожирения.

Центр ЭР для точки Кера в общей выборке имеет координаты (‒62,8; ‒69,2), при разделении по полу выявлено, что центр ЭР для точки Кера обследованных мужского пола имеет координаты (‒67,4; ‒72,3) и располагается латеральнее и дистальнее, чем центр ЭР для точки Кера обследованных женского пола (‒59,6; ‒67).

При разделении обследованных по типам телосложения установлено, что наиболее медиально и дистально располагается центр ЭР для точки Кера обследованных астенического телосложения (‒55,1; ‒75,0), наиболее латерально и проксимально располагается центр ЭР для точки Кера у обследованных с гиперстеническим типом телосложения (‒71; ‒61,5).

Центр ЭР для дна ЖП в общей выборке (‒72; ‒141) располагается латеральнее и дистальнее центра ЭР для точки Кера общей выборки. Наиболее медиально расположен центр ЭР для дна ЖП, обследованных астенического типа телосложения (‒63,3; ‒147,7). Наиболее латерально располагается центр ЭР для дна ЖП обследованных лиц гиперстенического типа телосложения (‒88,3; ‒130,6). Наиболее близко к точке Кера располагается центр ЭР для дна ЖП пузыря обследованных гиперстенического телосложения. Наиболее приближен к центру ЭР общей выборки — центр ЭР для дна ЖП обследованных нормостенического типа телосложения (‒78; ‒131). Центры ЭР для шейки ЖП обследованных всех типов телосложения располагаются в непосредственной близости друг от друга и от центра ЭР общей выборки. У обследованных астенического телосложения мужчин и женщин выявили два типа голотопии дна и шейки ЖП — 1-й тип и 2-й тип:

1-й тип — центры ЭР для дна и шейки ЖП располагаются проксимальнее; линия, соединяющая центры ЭР для дна и шейки ЖП и срединная линия образуют угол, близкий к 75°;

2-й тип — центры ЭР для дна и шейки ЖП располагаются дистальнее; линия, соединяющая центры ЭР для дна и шейки ЖП, образует со срединной линией угол, близкий к 45°.

При анализе координат центра ЭР для дна и шейки ЖП в группах, разделенных по типу телосложения установлено статистически значимое различие (p<0,001) в значении координат X и Y для дна и координат Y и Z для шейки ЖП. При анализе расположения центров ЭР для дна и шейки ЖП в группах, разделенных по гендерному признаку, установлено, что центры ЭР для шейки ЖП у лиц женского пола располагаются дистальнее (p<0,001) и медиальнее (p<0,001), чем у лиц мужского пола.

При анализе координат центра ЭР для дна и шейки ЖП, в группах, разделенных по полу, типу телосложения и наличию ожирения, статистически значимое различие в значении координаты Z для центров ЭР дна и шейки ЖП не выявлено (p>0,001)

При анализе голотопии ЖП в группах, разделенных по полу, типу телосложения и наличию ожирения, установлено, что центры ЭР для дна ЖП при разделении по типу телосложения и наличию ожирения располагаются следующим образом:

‒ центры ЭР локализации дна ЖП у обследованных мужского пола располагаются латеральнее и проксимальнее центра ЭР дна ЖП общей выборки и более приближены к точке Кера. Центры ЭР для дна ЖП у обследованных женского пола располагаются в зоне центра ЭР для дна ЖП общей выборки;

‒ центр ЭР для дна ЖП располагается наиболее латерально у обследованных мужского пола гиперстенического телосложения — координаты точки (‒91,9; ‒126,7);

‒ центр ЭР для дна ЖП располагается наиболее медиально у обследованных женского пола астенического телосложения (без разделения по подтипам) — координаты точки (‒56,1; ‒154,4);

‒ центр ЭР для дна ЖП располагается наиболее проксимально у обследованных мужского пола астенического телосложения (1-й тип) — координаты точки (‒84; ‒105,1);

‒ центр ЭР дна ЖП располагается наиболее дистально у обследованных в группе женщин-астеников (2-й тип) — координаты точки (‒47; ‒177,3);

‒ центр ЭР положения для дна ЖП пациентов нормостенического телосложения максимально приближен к центру ЭР расположения дна ЖП общей выборки.

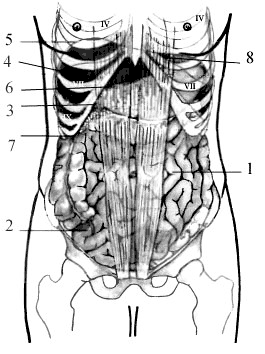

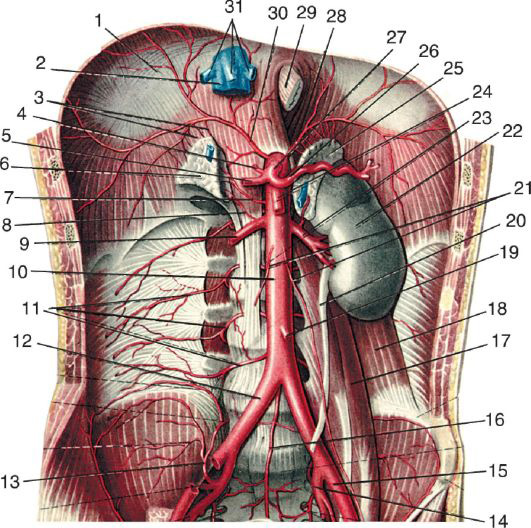

Взаимное расположение центра ЭР для точки Кера общей выборки, центра ЭР для точки Кера при разделении по полу и центров ЭР для дна и шейки ЖП при разделении по полу, типу телосложения и наличию ожирения представлено на рис. 3.

Рис. 3. Взаимное расположение центра ЭР для точки Кера общей выборки, центра ЭР для точки Кера при разделении по полу и центров ЭР для дна и шейки ЖП при разделении по полу, типу телосложения и наличию ожирения.

а — обследованные мужского пола; б — обследованные женского пола. Зона A — расположение центров ЭР для шейки ЖП; зона B — расположение центров ЭР для дна ЖП; зона C — расположение центров ЭР для точки Кера. В зонах A и B:● — центр ЭР для дна ЖП общей выборки; ■ — центр ЭР для дна ЖП обследованных астенического телосложения; ▲ — центр ЭР для дна ЖП обследованных нормостенического телосложения; ♦ — центр ЭР для дна ЖП обследованных гиперстенического телосложения. В зоне C: ♦ — центр ЭР для точки Кера. Заштрихованные фигуры — центры ЭР у обследованных без ожирения, не заштрихованные фигуры — центры ЭР у пациентов с ожирением. Пунктирной линией соединены центры ЭР для дна и шейки обследованных астенического телосложения 1-го типа, сплошной линией соединены центры ЭР для дна и шейки обследованных астенического телосложения 2-го типа.

При анализе распределения ПЖК в общей выборке выявлено, что толщина ПЖК в точке 1 составляет 18±9 мм, наиболее выражена ПЖК в точке 4 — 21±8 мм. При анализе толщины слоя ПЖК в точке Кера на уровне предполагаемого оперативного вмешательства на ЖП в общей группе обследуемых выявлено, что толщина слоя ПЖК составляет 18±11 мм. Наибольшая толщина слоя ПЖК выявлена у обследуемых женского пола гиперстенического телосложения — 31±16 мм, наименьшая — у обследуемых мужского пола астенического телосложения — 8±5 мм.

При анализе толщины слоя ПЖК по средней подмышечной линии на уровне расположения ЖП выявлено, что в общей выборке ее толщина составляет 16±12 мм. Наибольшая толщина слоя ПЖК выявлена у женщин с гиперстеническим телосложением и ожирением — 32±21 мм, наименьшая — у обследованных мужчин астенического телосложения без ожирения — 10±3 мм.

При анализе толщины ПЖК по лопаточной линии на уровне расположения ЖП выявлено, что в общей выборке ее толщина составляет 19±12 мм. Наибольшая толщина слоя ПЖК в этой области выявлена у обследованных женского пола гиперстенического телосложения с ожирением — 32±21 мм, наименьшая — у лиц мужского пола астенического телосложения с ожирением — 10±7 мм.

При анализе толщины слоя ПЖК по срединной линии на уровне расположения ЖП выявлено, что в общей выборке ее толщина составляет 21±9 мм. Наибольшая толщина слоя ПЖК выявлена у обследованных женского пола нормостенического телосложения с ожирением — 46±21 мм. Наименее выражена ПЖК у обследованных женского пола астенического телосложения без ожирения — 7±5 мм.

При анализе расстояния от поверхности кожи до дна ЖП в точке Кера установлено, что в общей выборке толщина слоя ПЖК занимает 69,8±15,5%. Минимальное значение этого показателя установлено у обследуемых мужского пола астенического телосложения без ожирения — 44±11%, максимальное — у обследуемых женского пола астенического телосложения с ожирением — 95±14%. При анализе расстояния от поверхности кожи до шейки ЖП в точке Кера установлено, что в общей выборке толщина слоя ПЖК занимает 26,8±8,76%. Минимальное значание этого показателя установлено у обследуемых мужского пола астенического телосложения с ожирением — 16±9%, максимальное — у обследуемых женского пола гиперстенического телосложения с ожирением — 45±11%.

Выводы

1. Факторами, оказывающими наибольшее влияние на варианты расположения дна и шейки желчного пузыря, являются пол (p<0,001) и тип телосложения обследуемого (p<0,001).

2. В большинстве групп обследованных лиц проекция дна желчного пузыря на кожу передней брюшной стенки не совпадает с точкой Кера: наиболее латерально дно желчного пузыря располагается у лиц мужского пола гиперстенического телосложения; наиболее медиально — у обследованных женского пола астенического телосложения (без разделения по подтипам); наиболее проксимально — у обследованных мужского пола астенического телосложения; наиболее дистально — у женщин-астеников (2-й тип).

3. Голотопия шейки желчного пузыря имеет значительно меньшую анатомическую изменчивость по сравнению с голотопией дна желчного пузыря. Проекция шейки желчного пузыря для каждой из групп обследованных локализована на незначительном расстоянии друг от друга, в то время как проекция дна для каждой группы образует значительный по площади эллипс рассеивания.

4. Наибольшая толщина слоя подкожной жировой клетчатки в области проекции желчного пузыря на передней брюшной стенке выявлена у обследованных женского пола гиперстенического телосложения — 31±16 мм, наименьшая — у обследуемых мужского пола астенического телосложения — 8±5 мм.

5. Доля подкожной жировой клетчатки в расстоянии от поверхности кожи до дна желчного пузыря минимальна у лиц мужского пола астенического телосложения без ожирения (44±11%), максимальна — у лиц женского пола астенического телосложения с ожирением (95±14%). Доля подкожной жировой клетчатки в расстоянии от поверхности кожи передней брюшной стенки до шейки желчного пузыря в точке Кера минимальна у лиц мужского пола астенического телосложения с ожирением (16±9%), максимальна — у лиц женского пола гиперстенического телосложения с ожирением (45±11%).

Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования — Е.М. Трунин, Е.А. Семенова

Сбор и обработка материала — А.И. Щеголев, Г.В. Тимохов, А.А. Смирнов

Статистическая обработка — В.В. Татаркин, П.Р. Брюхно

Написание текста — Н.Ю. Серова, М.А. Евсеева

Редактирование — Е.М. Трунин

Participation of authors:

Concept and design of the study — E.M. Trunin, E.A. Semyonova

Data collection and processing — A.I. Shchegolev, G.V. Timokhov, A.A. Smirnov

Statistical processing of the data— V.V. Tatarkin, P.R. Bryukhno

Text writing — N.Yu. Serova, M.A. Evseeva

Editing — E.M. Trunin

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interest.

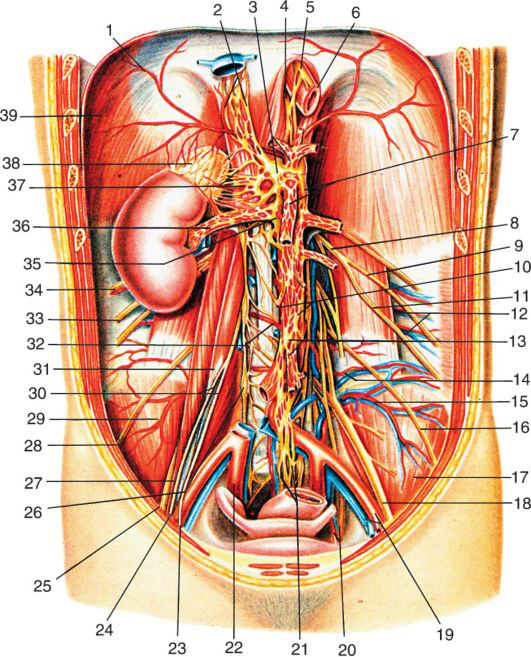

Лекцию для врачей «Ультразвуковая анатомия органов брюшной полости и забрюшинного пространства». Лекцию для врачей проводит профессор В. А. Изранов

Дополнительный материал

Области живота

Живот (abdomen) — это часть туловища, расположенная между грудью вверху и тазом внизу. Верхней наружной границей живота спереди являются уровень правой и левой реберных дуг, а также мечевидного отростка грудины. Внизу наружная граница живота соответствует линии подвздошных гребней и условной линии, проведенной по паховым складкам и верхнему краю лобкового симфиза. Латеральная граница живота располагается по задней подмышечной линии от реберной дуги вверху до гребня подвздошной кости внизу.

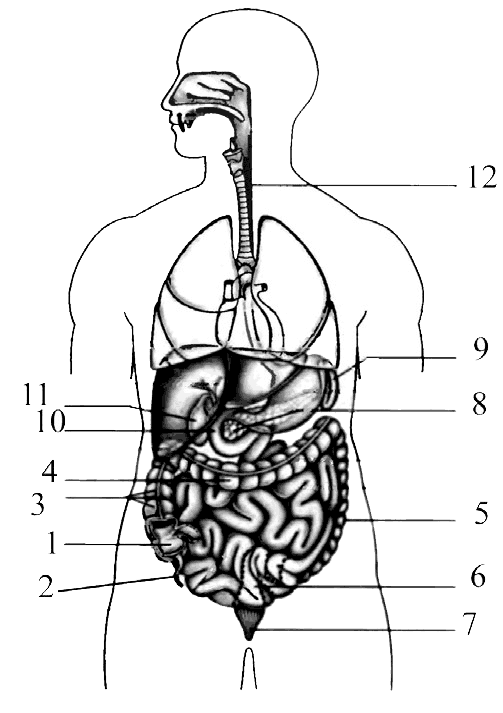

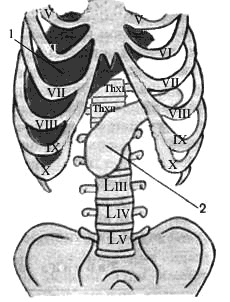

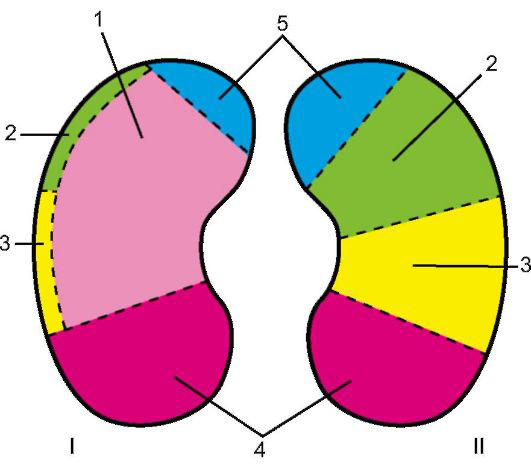

Условными вертикальными линиями, проводимыми по передней брюшной стенке, и двумя поперечными плоскостями живот разделяют на 9 областей (рис. 14).

Рис. 14. Области живота на передней брюшной стенке: а — вертикальные линии; б — подреберная плоскость; в — межостевая плоскость: 1 — правое подреберье, правая подреберная область (hypochondrium dextrum, regio hypochondriaca dextra); 2 — левое подреберье, левая подреберная область (hypochondrium sinistrum, regio hypochondriaca sinistra); 3 — надчревье, надчревная область, надчревная ямка (epigastrium, regio epigastrica, fossa epigastrica); 4 — правая боковая область (regio lateralis dextra); 5 — левая боковая область (regio lateralis sinistra); 6 — пупочная область (regio umbilicalis); 7 — правая паховая область (regio inguinalis dextra); 8 — левая паховая область (regio inguinalis sinistra); 9 — подчревье, лобковая область (hypogastrium, regio pubica)

Вертикальные линии располагаются по наружным краям прямых мышц живота (рис. 14, а).

Поперечные плоскости:

- Подреберная плоскость (planum subcostale) (рис. 14, б) соединяет нижние точки реберной дуги и соответствует уровню верхнего края III поясничного позвонка.

- Межостевая плоскость (planum interspinale) (рис. 14, в) соединяет верхние передние подвздошные ости и соответствует уровню II крестцового позвонка.

Анатомическое понятие «живот» включает стенки и полость живота (синоним брюшная полость, cavitas abdominis). Границей между грудной и брюшной полостью является диафрагма, ее проекция на переднюю поверхность тела не соответствует наружной границе между грудью и животом, идущей по реберным дугам и мечевидному отростку грудины, поэтому некоторые области брюшной полости (подреберья, надчревье) проецируются на поверхность тела не только в одноименные области брюшной стенки, но и частично в области грудной стенки, а именно — в грудные и в предгрудинную области. Знание расположения внутренних органов по областям особенно важно при изучении анатомии живого человека на невскрытой брюшинной полости.

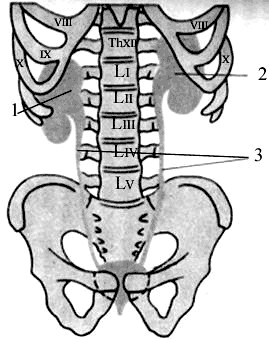

Органы брюшинной полости. Желудок

Желудок на 2/3 расположен в левом подреберье, а на 1/3 занимает надчревную область (см. прил.). Свод (дно) желудка расположен под левым куполом диафрагмы. Кардиальное отверстие желудка проецируется в области X–XI грудных позвонков, отверстие привратника — на уровне XII грудного или I поясничного позвонков справа от позвоночника (рис. 15, 1).

Большая кривизна, хотя и весьма изменчива, проецируется дугообразной линией, соединяющей самые нижние точки IX и X пар ребер. Передняя поверхность желудка прилежит к брюшной стенке и проецируется в области треугольника, ограниченного слева реберной дугой на уровне VII–IX ребер, справа — нижним краем печени, снизу — поперечной ободочной кишкой.

Рис. 15. Скелетотопия: 1 — желудка; 2— двенадцатиперстной кишки; 3 — поджелудочной железы

Тонкая кишка

Двенадцатиперстная кишка. Верхняя часть двенадцатиперстной кишки лежит на уровне XII грудного и I поясничного позвонков и идет слева направо (рис. 15, 2; 17, 10; прил.). Нисходящая ее часть проецируется справа от позвоночного столба от I до III поясничных позвонков. Горизонтальная часть расположена поперек на уровне III поясничного позвонка, затем переходит в восходящую часть, которая, поднимаясь вверх, пересекает позвоночник на уровне II поясничного позвонка слева от срединной линии тела и переходит в тощую кишку. Петли тощей и подвздошной кишок располагаются в основном в пупочной и боковых областях живота. Тощая кишка (рис. 16, 1) находится слева от срединной линии, подвздошная кишка (рис. 16, 2) — главным образом справа.

Рис. 16. Cкелетотопия и голотопия органов брюшной полости

Толстая кишка

Слепая кишка расположена в правой паховой области, чаще всего, в подвздошной ямке ниже илеоцекального отверстия (рис. 17, 1; прил.). Иногда наблюдается высокое положение (при расположении выше гребня подвздошной кости) и низкое положение (когда она частично или полностью располагается в малом тазу). Верхняя граница слепой кишки соответствует середине расстояния между пупком и верхней передней подвздошной остью.

Рис. 17. Голотопия органов грудной и брюшной полостей

Червеобразный отросток, или аппендикс 2: место отхождения его от слепой кишки на поверхность живота проецируется на линии, соединяющие пупок с верхней передней подвздошной остью в точке, отделяющей наружную треть от средней трети (точка Мак-Бернея), или на границе правой и средней трети линии, соединяющей подвздошные ости (точка Ланца). Относительно слепой кишки червеобразный отросток может занимать медиальное, нисходящее, латеральное, восходящее и ретроцекальное положения. При восходящем положении аппендикс может касаться своим концом печени, при нисходящем — спускаться в полость малого таза, при ретроцекальном может достигать правой почки, что важно учитывать при постановке диагноза — воспаление червеобразного отростка (аппендицит).

Восходящая ободочная кишка 3 расположена в правой боковой области живота и доходит до правого подреберья (висцеральной поверхности печени), где делает изгиб (flexura coli dextra) и переходит в поперечную ободочную кишку.

Поперечная ободочная кишка 4 проходит в поперечном направлении от правого подреберья до левого, занимает частично надчревную область. Средняя часть поперечной ободочной кишки в виде дуги, выпуклой книзу, заходит в пупочную область.

Нисходящая ободочная кишка 5, являясь продолжением поперечной, спускается вниз от левого подреберья в левой боковой области до гребня подвздошной кости, на уровне которого переходит в сигмовидную кишку.

Сигмовидная ободочная кишка 6 от уровня подвздошного гребня опускается до уровня III крестцового позвонка. Подвздошный отдел кишки расположен в левой паховой области в подвздошной ямке, тазовый отдел доходит до крестцово-подвздошного сустава, а крестцовый спускается вниз по тазовой (передней) поверхности крестца, где на уровне S3 переходит в прямую кишку.

Прямая кишка 7 расположена в полости малого таза. Она начинается от уровня III крестцового позвонка и заканчивается в области заднепроходного отверстия.

Печень

Печень располагается в правом подреберье, в надчревной области и частично в левом подреберье (рис. 16, 4; 18, 1).

Рис. 18. Скелетотопия печени и поджелудочной железы

Верхняя граница печени (рис. 16, 5) соответствует проекции правого купола диафрагмы. По правой среднеключичной линии она располагается на уровне IV межреберья или верхнего края V ребра. Нижняя граница печени (рис. 16, 6) справа не выходит из-под края реберной дуги. По передней срединной линии граница печени проходит между мечевидным отростком и пупком. Правая граница печени (рис. 16, 7) проецируется в X межреберье по средней подмышечной линии, а левая граница (рис. 16,

Желчный пузырь

Дно желчного пузыря проецируется на кожные покровы живота в месте пересечения реберной дуги с наружным краем правой прямой мышцы живота, что соответствует примерно переднему концу хряща IX ребра (рис. 16, 3; 17, 11).

Поджелудочная железа

Поджелудочная железа проецируется в пределах надчревной и левой подреберной областей и располагается позади желудка (рис. 18, 2). Головка железы находится на уровне I–II поясничных позвонков, хвост достигает уровня XI–XII ребер и селезенки (рис. 15, 3; 17, 8; 18, 2).

Почка

Правая почка проецируется на переднюю стенку живота в пределах надчревной, правой боковой и пупочной областей, левая почка — в надчревной и левой боковой областей живота, т. е. правая почка расположена ближе к срединной линии (рис. 19, 1).

Рис. 19. Скелетотопия: 1, 2 — почек; 3 — мочеточников; 4 — мочевого пузыря Почки располагаются по бокам от позвоночного столба на уровне от XII грудного позвонка до I–II (иногда III) поясничного. XII ребро пересекает левую почку в области ворот, а правую почку — на границе верхней и средней трети, т. к. она лежит на 1–1,5 см ниже левой почки (рис. 19, 2). При высоком положении почки могут быть полностью скрыты за ребрами, при низком положении они могут находиться ниже XII ребра.

Мочеточник

Проекция мочеточников на переднюю стенку живота соответствует наружным краям прямых мышц живота (рис. 19, 3). Проекция на заднюю стенку живота — околопозвоночные линии, т. е. вертикальные линии, проведенные по наружным краям мышцы, выпрямляющей позвоночник, что соответствует концам поперечных отростков позвонков.

Селезенка

Селезенка расположена в левом подреберье на уровне IX–XI ребер по средней подмышечной линии (рис. 17, 9).

Голотопия внутренних органов, сосудов и нервов в области живота

|

Правое подреберье, правая подреберная область (hypo— |

Надчревье, надчревная область, надчревная ямка |

Левое подреберье, левая подреберная область (hypochondrium sinistrum, regio hypochondriaca sinistra) |

|

1. Печень (большая часть правой доли). 2. Правый изгиб ободочной кишки (печеночный). |

|

|

|

Правая боковая область (regio lateralis dextra) |

Пупочная область (regio umbilicalis) |

Левая боковая область |

|

|

|

|

|

|

Скелетотопия органов брюшной полости

|

Название органа |

Передняя грудная и брюшная стенки |

Тела позвонков |

|

Печень |

||

|

Верхняя граница печени (высшая точка) |

IV межреберье по правой среднеключичной линии |

Межпозвоночный диск |

|

Нижний край печени: по средней подмышечной линии |

|

|

|

по срединной линии |

Середина расстояния между пупком и основанием мечевидного отростка |

Середина тела LI |

|

Дно желчного пузыря |

Пересечение наружного края правой прямой мышцы живота с реберной дугой (на уровне хряща IX ребра между окологрудинной и среднеключичной линиями) |

Верхний край тела LII |

|

Желудок |

||

|

Кардиа |

Хрящ VII ребра (слева), на расстоянии 2,5 см от края грудины |

Верхний край тела ThXI |

|

Свод желудка (высшая точка) |

Нижний край V ребра по левой среднеключичной линии |

Нижний край тела ThIX или верхний край тела |

|

Привратник |

От передней срединной линии до уровня хряща VIII ребра справа |

Тело LI |

|

Двенадцатиперстная кишка |

||

|

Верхняя часть |

Хрящ VIII ребра справа |

Тело ThXII или межпозвоночный диск ThXII–LI |

|

Нисходящая часть |

– |

От тела LI до нижнего края тела LIII |

|

Горизонтальная и восходящая части |

– |

От нижнего края тела |

|

Сальниковое отверстие |

VIII ребро справа (граница между хрящевой и костной частью) |

Межпозвоночный диск |

|

Двенадцатиперстнотощекишечный изгиб |

– |

Тело LII |

|

Поджелудочная железа |

||

|

Нижний край |

На 5 см выше пупка |

|

|

Верхний край |

На 10 см выше пупка |

|

|

Головка |

– |

Справа от тел LI и LII |

|

Тело |

– |

Тело LI по срединной линии |

|

Хвост |

– |

Тело ThXII слева от срединной линии |

|

Ободочная кишка |

||

|

Слепая кишка |

При наполнении — середина паховой связки |

– |

|

Правый изгиб ободочной кишки |

Хрящ IX ребра справа |

Тело LII |

|

Левый изгиб ободочной кишки |

Хрящ VIII ребра слева |

Тело LI |

|

Селезенка |

||

|

Длинная ось органа |

Соответствует длинной оси X ребра слева (на задней стенке грудной клетки) |

– |

|

Задний конец (по лопаточной линии) |

На задней стенке грудной клетки — |

Тело ThX |

|

Передний конец (по передней подмышечной линии) |

На задней стенке грудной клетки — |

Нижний край тела LI |

Поясничная область и забрюшинное пространство, regio lumbalis et spatium retroperitoneale

Поясничную область и ее слои вплоть до париетальной фасции живота, fascia abdominis parietalis, можно рассматривать как заднюю стенку живота. Многие из ее составляющих являются общими для задней и переднебоковой стенки живота.

Глубже париетальной фасции располагается забрюшинное пространство, spatium retroperitoneale, часть полости живота, ограниченная спереди париетальной брюшиной.

Поясничная область, regio lumbalis

Внешними ориентирами области являются остистые отростки двух нижних грудных и всех поясничных позвонков, XII рёбра, гребни подвздошных костей. Над горизонтальной линией, соединяющей высшие точки гребней подвздошных костей, прощупывается верхушка остистого отростка IV поясничного позвонка.

В промежуток между IV и Vостистыми отростками вводят иглу при спинно-мозговых пункциях.

Остистый отросток IV позвонка является ориентиром для определения остистых отростков выше- и нижележащих позвонков.

Задняя срединная линия тела (линия остистых отростков) делит область на две симметричные половины.

Границы поясничной области. Верхняя — XII ребро; нижняя — гребень подвздошной кости и соответствующая половина крестца; латеральная — задняя подмышечная линия или соответствующая ей вертикальная линия от конца XI ребра к подвздошному гребню; медиальная — задняя срединная линия тела (линия остистых отростков).

В пределах области различают медиальный отдел, в котором лежат позвоночник и мышца, выпрямляющая позвоночник, m. erector spinae, и латеральный, где располагаются широкие мышцы живота.

Здесь выделяют нижний поясничный треугольник, trigonum lumbale inferius, и верхний поясничный треугольник (четырехугольник), trigonum (tetragonum) lumbale superius.

Слои

Кожа утолщена, малоподвижна.

Подкожный слой вверху развит слабо. Поверхностная фасция хорошо выражена и отдает глубокую фасциальную пластинку, разделяющую подкожную клетчатку на поверхностный и глубокий слои. В нижнем отделе области глубокий слой подкожной клетчатки носит название пояснично-ягодичной жировой подушки.

Собственная фасция, имеющая в этой области название пояснично-грудной фасции, fascia thoracolumbalis, хорошо выражена и образует футляры для мышц, входящих в поясничную область. Как и на передней стенке живота, мышцы поясничной области образуют три слоя.

Первый мышечный слой под собственной фасцией поясничной области составляют две мышцы: m. latissimus dorsi и m. obliquus externus abdominis.

M. latissimus dorsi начинается от задней поверхности крестца и прилегающей к нему части подвздошного гребня, остистых отростков поясничных позвонков и шести нижних грудных позвонков и прикрепляется к crista tuberculi minoris humeri. Ее мышечные пучки идут снизу вверх и сзади наперед.

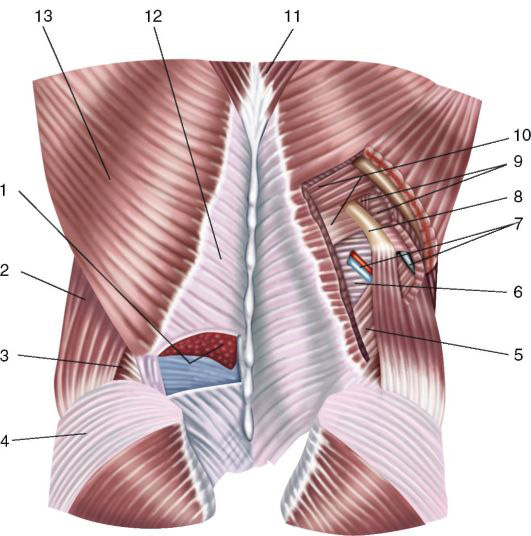

M. obliquus externus abdominis начинается от пояснично-грудной фасции и восьми нижних рёбер, чередуясь мышечными пучками с передней зубчатой мышцей. Мышечные пучки наружной косой мышцы живота идут сверху вниз и сзади наперед, прикрепляясь к гребню подвздошной кости на протяжении ее передних двух третей. Передний край широчайшей мышцы спины не подходит к ним вплотную, поэтому над задней третью гребня подвздошной кости образуется треугольной формы пространство, или нижний поясничный треугольник, trigonum lumbale inferius (треугольник Пети, или Пти [Petit]) (см. рис. 9.1).

Треугольник ограничен спереди задним краем наружной косой мышцы, сзади — передним краем широчайшей мышцы спины, снизу — гребнем подвздошной кости. Дно нижнего поясничного треугольника образует внутренняя косая мышца живота, расположенная во втором мышечном слое. Из-за отсутствия в этом месте одной из мышц поясничный треугольник является «слабым местом» поясничной области, куда иногда выходят поясничные грыжи и могут проникать гнойники из забрюшинной клетчатки.

Рис. 9.1. Мышечные слои поясничной области: 1-m. erector spinae; 2 — m. obliquus externus abdominis; 3 — trigonum lumbale inferius; 4 — m. gluteus medius; 5 — m. obliquus internus abdominis; 6 — aponeurosis m. transversus abdominis (дно верхнего поясничного треугольника); 7 — a., n. intercostalis; 8 — costa XII; 9 — mm. intercostales; 10 — m. serratus posterior inferior; 11 — m. trapezius; 12 — fascia thoracolumbalis; 13 — m. latissimus dorsi

Вторым мышечным слоем поясничной области являются медиально m. erector spinae, латерально вверху — m. serratus posterior inferior, внизу — m. obliquus internus abdominis.

Мышца, выпрямляющая позвоночник, m. erector spinae, лежит в желобе, образованном остистыми и поперечными отростками позвонков, и заключена в плотное апоневротическое влагалище, образованное задней (поверхностной) и средней пластинками поясничногрудной фасции.

Нижняя задняя зубчатая мышца, m. serratus posterior inferior, и внутренняя косая мышца живота составляют латеральный отдел второго мышечного слоя поясничной области. Ход пучков обеих мышц почти совпадает, они идут снизу вверх и изнутри кнаружи. Первая из них, начинаясь от fascia thoracolumbalis в области остистых отростков двух нижних грудных и двух верхних поясничных позвонков, заканчивается широкими зубцами на нижних краях последних четырех рёбер, вторая своими задними пучками прикрепляется к трем нижним рёбрам кпереди от зубчатой. Обе мышцы не соприкасаются краями, вследствие чего между ними образуется пространство трехили четырехугольной формы, известное как верхний поясничный треугольник (четырехугольник), trigonum (tetragonum) lumbale superius (ромб Лесгафта-Грюнфельда [Lesshaft-Grynfeldt]). Его сторонами являются сверху XII ребро и нижний край нижней зубчатой мышцы, медиально — латеральный край разгибателя позвоночника, латерально и снизу — задний край внутренней косой мышцы живота. С поверхности треугольник прикрывают m. latissimus dorsi и m. obliquus externus abdominis. Дном треугольника являются fascia thoracolumbalis и апоневроз m. transversus abdominis.

Через апоневроз проходят подрёберные сосуды и нерв, в связи с чем по их ходу и сопровождающей клетчатке в межмышечную клетчатку поясничной области могут проникать гнойники.

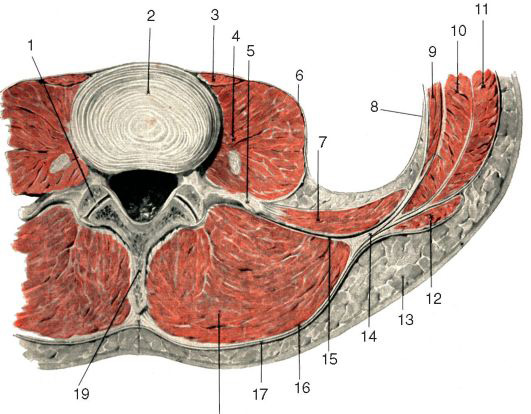

Третий мышечный слой поясничной области образуют медиально m. quadratus lumborum и mm. psoas major et minor, а латерально — поперечная мышца живота, m. transversus abdominis. Ее начальный отдел связан с fascia thoracolumbalis и имеет вид плотного апоневроза протяженностью от XII ребра до подвздошного гребня. Конечный отдел у прямой мышцы живота также переходит в апоневроз, принимающий участие в образовании влагалища прямой мышцы живота (см. рис. 9.2).

Следующий слой — париетальная фасция живота, fascia abdominis parietalis (часть fascia endoabdominalis), которая покрывает глубокую поверхность поперечной мышцы живота и называется здесь fascia transversalis, а с медиальной стороны образует футляры для m. quadratus lumborum и mm. psoas majoret minor, называясь соответственно fascia quadrata и fascia psoatis.

Рис. 9.2. Мышцы поясницы: 1 — cavum articulare; 2 — fibrocartilago intervertebralis vertebrae lumbalis III et IV; 3 — m. psoas minor; 4 — m. psoas major; 5 — processus transversus vertebrae lumbalis IV; 6 — fascia psoatica; 7 — m. quadratus lumborum; 8 — fascia transversalis; 9 — m. transversus abdominis; 10 — m. obliquus internus abdominis; 11 — m. obliquus externus abdominis; 12 — m. latissimus dorsi; 13 — tela subcutanea; 14 — место отхождения m. transversus abdominis; 15 — средний листок fascia thoracolumbalis; 16 — задний листок fascia thoracolumbalis; 17 — fascia superficialis; 18 — m. erector spinae; 19 — processus spinosus vertebrae lumbalis IV transversalis, а с медиальной стороны образует футляры для m. quadratus lumborum и mm. psoas majoret minor, называясь соответственно fascia quadrata и fascia psoatis.

Клетчатка, заключенная в фасциальном футляре m. psoas major, может служить путем распространения натечных абсцессов, развивающихся при туберкулезном поражении поясничных позвонков. По ходу поясничной мышцы через мышечную лакуну гной может спуститься на передневнутреннюю поверхность бедра.

Забрюшинное пространство, spatium retroperitoneale

Забрюшинное пространство расположено в глубине полости живота — между париетальной фасцией живота (сзади и с боков) и париетальной брюшиной задней стенки брюшинной полости (спереди). В нем располагаются органы, не покрытые брюшиной (почки с мочеточниками, надпочечники) и участки органов, покрытые брюшиной лишь частично (поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка), а также магистральные сосуды (аорта, нижняя полая вена), отдающие ветви для кровоснабжения всех органов, лежащих как забрюшинно, так и внутрибрюшинно. Вместе с ними идут нервы и лимфатические сосуды и цепочки лимфатических узлов.

Забрюшинное пространство выходит за границы поясничной области в результате перехода его клетчатки в подреберья и подвздошные ямки.

Стенки забрюшинного пространства

Верхняя — поясничная и рёберная части диафрагмы, покрытые париетальной фасцией живота, до lig. coronarium hepatis справа и lig. phrenicosplenicum слева.

Задняя и боковые — позвоночный столб и мышцы поясничной области, покрытые fascia abdominis parietalis (endoabdominalis).

Передняя — париетальная брюшина задней стенки брюшинной полости. В образовании передней стенки принимают участие также висцеральные фасции забрюшинно лежащих органов: поджелудочной железы, восходящего и нисходящего отделов ободочной кишки (см. рис. 9.3).

Нижней стенки как таковой нет. Условной нижней границей считается плоскость, проведенная через linea terminalis, отделяющая забрюшинное пространство от малого таза.

Пространство между этими стенками делится на передний и задний отделы забрюшинной фасцией, fascia extraperitonealis abdominis, расположенной во фронтальной плоскости (параллельно париетальной фасции и париетальной брюшине). Она начинается на уровне задних подмышечных линий, где брюшина с боковой стенки живота переходит на заднюю. В этом месте брюшина и париетальная фасция срастаются и образуют фасциальный узел, от которого и начинается забрюшинная фасция, направляющаяся затем в медиальную сторону. На своем пути к срединной линии fascia extraperitonealis у наружных краев почек делится на два хорошо выраженных листка, охватывающих почки спереди и сзади. Передний листок называется «предпочечная фасция», fascia prerenalis, а задний — «позадипочечная», fascia retrorenalis (рис. 9.4).

Рис. 9.3. Слои поясничной области на сагиттальном срезе (схема): 1 — costa XI; 2 — fascia thoracolumbalis; 3 — fascia endoabdominalis; 4 — m. quadratus lumborum; 5 — fascia retrorenalis; 6 — m. erector spinae; 7 — lamina profunda f. thoracolumbalis; 8 — spatium retroperitoneale; 9 — fascia iliaca; 10 — m. iliacus; 11 — a., v. iliaca communis; 12 — processus vermiformis; 13 — fascia precaecalis (Toldt); 14 — paracolon; 15 — paraureter; 16 — paranephron; 17 — peritoneum; 18 — fascia prerenalis; 19 — ren; 20 — glandula suprarenalis; 21 — hepar; 22 — fascia diaphragmatica; 23 — diaphragma; 24 — fascia endothoracica

У внутренней поверхности почки оба листка снова соединяются и направляются еще более медиально, участвуя в образовании фасциальных футляров аорты и ее ветвей и нижней полой вены. Вверху футляр аорты прочно связан с фасцией диафрагмы, футляр вены — с tunica fibrosa печени. Внизу фасциальный футляр нижней полой вены прочно сращен с надкостницей тела V поясничного позвонка.

Кроме почек, для которых предпочечная и позадипочечная фасции образуют фасциальную капсулу, fascia renalis [Gerota-Zuckerkandl] (ее часто называют наружной капсулой почки), эти листки вверху образуют фасциальный футляр для надпочечников. Ниже почек fascia prerenalis и fascia retrorenalis проходят соответственно спереди и позади мочеточников, окружая их в виде футляра вплоть до linea terminalis, где мочеточники переходят в полость малого таза.

Рис. 9.4. Фасции и клетчатка поясничной области на горизонтальном срезе (красный пунктир — забрюшинная фасция, fascia extraperitoneal): 1 — fascia propria; 2 — m. obliquus externus abdominis; 3- m. obliquus internus abdominis; 4 — m. transversus abdominis; 5 — fascia endoabdominalis; 6 — peritoneum; 7 — aorta abdominalis; 8 — mesenterium; 9- v. cava inferior; 10 — fascia retrocolica; 11 — sulcus paracolicus; 12 — paracolon; 13 — ureter; 14 — ren; 15 — m. quadratus lumborum; 16 — m. latissimus dorsi; 17 — m. erector spinae; 18 — fascia retrorenalis; 19 — paranephron; 20 — fascia prerenalis

Кпереди от забрюшинной фасции располагаются задний листок париетальной брюшины и участки органов, лежащих мезоили экстраперитонеально (двенадцатиперстная кишка, восходящая и нисходящая ободочные кишки и поджелудочная железа). Заднюю поверхность этих органов покрывают висцеральные фасциальные листки, лучше выраженные позади восходящей и нисходящей частей ободочной кишки.

Эти листки называются позадиободочной фасцией, fascia retrocolica, или фасцией Тольдта. Часть этой фасции позади слепой кишки называется предслепоободочнокишечная фасция — fascia precaecocolica (мембрана Джексона [Jackson]). Снаружи fascia retrocolica справа и слева сращена с париетальной брюшиной в местах ее перехода с задней стенки брюшинной полости на восходящую и нисходящую части ободочной кишки (боковые борозды (каналы) нижнего этажа брюшинной полости). С медиальной стороны позадиободочная фасция связана с фасциальными футлярами сосудов забрюшинного пространства и с фасциальными листками, покрывающими поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку.

Между перечисленными фасциальными листками в забрюшинном пространстве выделяют три слоя клетчатки: собственно забрюшинную, околопочечную и околокишечную (см. рис. 9.3, 9.4).

Первый слой забрюшинной клетчатки (иначе — собственно забрюшинная клетчатка, textus cellulosus retroperitonealis), расположен вслед за париетальной фасцией (при доступе сзади, через все слои поясничной области). Спереди он ограничен fascia extraperitoneal, сзади — fascia abdominis parietalis, вверху — сращением поясничной части fascia abdominis parietalis с диафрагмальной на уровне XII ребра.

Воспаление этого участка клетчатки называется внебрюшинным поддиафрагмальным абсцессом.

Внизу забрюшинная клетчатка свободно переходит в клетчатку малого таза. С медиальной стороны этот слой ограничен сращением fascia extraperitonealis с фасциальными футлярами брюшной аорты, нижней полой вены и подвздошно-поясничной мышцы. Латерально собственно забрюшинная клетчатка ограничена сращением париетальной брюшины с fascia abdominis parietalis и fascia extraperitonealis.

В забрюшинной клетчатке нередко скапливаются значительные по объему гематомы при повреждении сосудов забрюшинного пространства.

Второй слой забрюшинной клетчатки, или околопочечное жировое тело, corpus adiposum pararenale, располагается между fascia retrorenalis и fascia prerenalis (расщепленная забрюшинная фасция). Этот слой делится на три отдела: верхний — фасциально-клетчаточный футляр надпочечника, средний — жировая капсула почки, capsula adiposa renis (паранефрон), и нижний — фасциально-клетчаточный футляр мочеточника (парауретериум). Фасциально-клетчаточный футляр надпочечника изолирован от клетчатки почки, а внизу околопочечная клетчатка связана с околомочеточниковой клетчаткой.

Околопочечное жировое тело, corpus adiposum pararenale, представляет собой изолированную от соседних клетчаточных пространств рыхлую жировую клетчатку, охватывающую почку со всех сторон и располагающуюся между фасциальной и фиброзной капсулами почки. Ее толщина индивидуально различна, но она больше всего у ворот и нижнего конца (полюса) почки. Ниже почки фасциальные листки связаны между собой соединительнотканными перемычками и в виде гамака поддерживают почку.

Околомочеточниковая клетчатка, paraureterium, заключенная между fascia preureterica и fascia retroureterica, вверху связана с околопочечной, а внизу следует по ходу мочеточника на всем его протяжении вплоть до малого таза.

Третий слой забрюшинной клетчатки располагается позади восходящей и нисходящей частей ободочной кишки и называется околоободочной клетчаткой, paracolon. Сзади этот слой ограничивает fascia extraperitoneal, а спереди — fascia retrocolica, покрывающая сзади восходящую (или нисходящую) ободочную кишку, и париетальная брюшина (дно) боковой борозды (канала) спереди. Толщина клетчатки в этом пространстве может достигать 1-2 см. Вверху paracolon оканчивается у корня mesocolon transversum, внизу в подвздошных ямках справа — у слепой кишки, слева — у корня брыжейки сигмовидной кишки. Латерально околоободочная клетчатка доходит до места соединения париетальной брюшины с забрюшинной фасцией, медиально — до корня брыжейки тонкой кишки, несколько не доходя до срединной линии.

В околоободочной клетчатке располагаются нервы, кровеносные сосуды, лимфатические сосуды и узлы, относящиеся к толстой кишке.

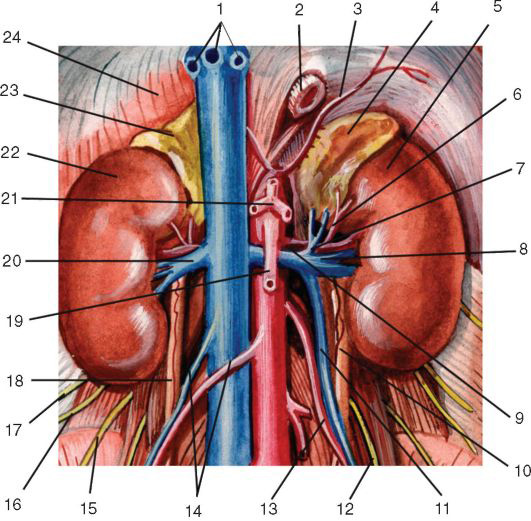

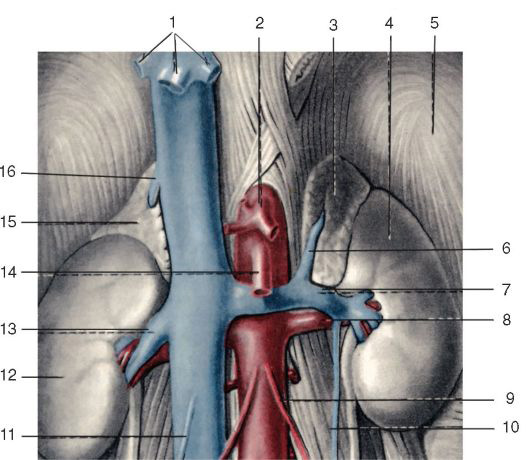

Брюшная часть аорты, pars abdominalis aortae

Брюшная часть нисходящей аорты расположена забрюшинно, слева от срединной линии на передней поверхности поясничного отдела позвоночника, покрытой fascia prevertebralis (часть париетальной фасции живота). Она проходит от hiatus aorticus диафрагмы до уровня IV-V поясничных позвонков, где делится на правую и левую общие подвздошные артерии. Длина брюшной аорты равна в среднем 13-14 см. На всем протяжении аорта заключена в хорошо выраженный фасциальный футляр, образованный за счет забрюшинной фасции.

Синтопия. Вверху и спереди к аорте прилежат поджелудочная железа, восходящая часть duodenum, ниже — верхняя часть корня брыжейки тонкой кишки. Вдоль левого края аорты расположены поясничный отдел левого симпатического ствола и межбрыжеечное сплетение, справа — нижняя полая вена.

В клетчатке вдоль брюшной аорты располагаются париетальные левые поясничные лимфатические узлы (латеральные аортальные, предаортальные, постаортальные) и промежуточные поясничные лимфатические узлы.

Брюшная часть аорты на всем протяжении окружена ветвями брюшного аортального сплетения и ганглиями, входящими в его состав.

От брюшной аорты отходят пристеночные и висцеральные ветви (рис. 9.5).

Пристеночные (париетальные) ветви.

Нижние диафрагмальные артерии, аа. phrenicae inferiores dextra et sinistra, отходят от передней поверхности начального отдела брюшной аорты сразу по ее выходе из hiatus aorticus и направляются по нижней поверхности диафрагмы вверх, вперед и в стороны.

Поясничные артерии, аа. lumbales, парные, числом четыре отходят от задней поверхности аорты на протяжении первых четырех поясничных позвонков и проникают в щели, образованные телами позвонков и начальными пучками поясничной мышцы, кровоснабжая нижние отделы переднебоковой стенки живота, поясничную область и спинной мозг.

Срединная крестцовая артерия, a. sacralis mediana, — тонкий сосуд, начинается на уровне V поясничного позвонка от задней поверхности аорты у места ее деления на общие подвздошные артерии, спускается по середине тазовой поверхности крестца до копчика, снабжая кровью m. iliopsoas, крестец и копчик.

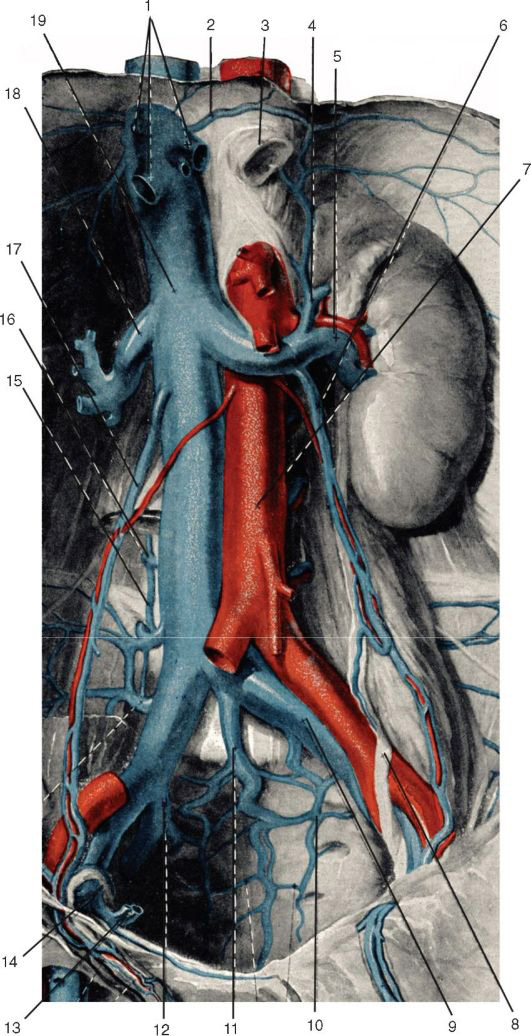

Рис. 9.5. Ветви брюшной аорты: 1 — diaphragma; 2 — v. cava inferior; 3 — aa. suprarenales superiores; 4 — a. gastrica sinistra; 5 — a. hepatica communis; 6 — gl. suprarenalis dextra; 7 — a. suprarenalis media; 8 — a. suprarenalis inferior; 9 — a. renalis dextra; 10 — aorta abdominalis; 11 — aa. lumbales; 12 — a. iliaca communis dextra; 13 — a. iliolumbalis; 14 — a. iliaca interna sinistra; 15 — a. iliaca externa sinistra; 16 — a. sacralis mediana; 17 — m. psoas major; 18 — m. quadratus lumborum; 19 — a. mesenterica inferior; 20 — ureter; 21 — aa. testiculares dextra et sinistra; 22 — ren; 23 — a. renalis sinistra; 24 — a. mesenterica superior; 25 — gl. suprarenalis sinistra; 26 — a. splenica; 27 — truncus coeliacus; 28 — a. phrenica inferior sinistra; 29 — oesophagus; 30 — a. phrenica inferior dextra; 31 — vv. hepaticae

Висцеральные парные и непарные ветви брюшной аорты обычно отходят в таком порядке: 1) truncus coeliacus; 2) аа. suprarenales mediae; 3) a. mesenterica superior; 4) аа. renales; 5) аа. testiculares (ovaricae); 6) a. mesenterica inferior.

Чревный ствол, truncus meliacus, отходит от передней поверхности аорты коротким стволом на уровне нижнего края XII грудного или верхнего края I поясничного позвонка между внутренними ножками диафрагмы. Он проецируется тотчас книзу от верхушки мечевидного отростка по срединной линии. У верхнего края тела поджелудочной железы чревный ствол делится на три ветви: аа. gastrica sinistra, hepatica communis et splenica (lienalis). Iruncus meliacus окружен ветвями солнечного сплетения. Спереди его прикрывает париетальная брюшина, образующая заднюю стенку сальниковой сумки.

Средняя надпочечниковая артерия, a. suprarenalis media, парная, отходит от боковой поверхности аорты несколько ниже отхождения чревного ствола и направляется к надпочечнику.

Верхняя брыжеечная артерия, a. mesenterica superior, начинается от передней поверхности аорты на уровне тела I поясничного позвонка, позади поджелудочной железы. Затем она выходит из-под нижнего края шейки поджелудочной железы и ложится на переднюю поверхность восходящей части двенадцатиперстной кишки, отдавая ветви к поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке. Далее a. mesenterica superior вступает в промежуток между листками корня брыжейки тонкой кишки и разветвляется, кровоснабжая тонкую кишку и правую половину ободочной кишки.

Почечные артерии, аа. renales. Обе аа. renales начинаются обычно на одном уровне — I поясничного позвонка или хряща между I и II поясничными позвонками; уровень их отхождения проецируется на переднюю стенку живота примерно на 5 см книзу от мечевидного отростка. От почечных артерий начинаются нижние надпочечниковые артерии.

Артерии яичка (яичника), аа. testiculares (аа. ovaricae), парные, отходят от передней поверхности брюшной аорты тонкими стволами несколько ниже почечных артерий. Они идут позади париетальной брюшины, составляющей дно мезентериальных синусов, пересекая спереди на своем пути сначала мочеточники, а затем наружные подвздошные артерии. У мужчин они у глубокого пахового кольца входят в состав семенного канатика и через паховый канал направляются

к яичку, у женщин — через связку, подвешивающую яичник, идут к яичникам и маточным трубам.

Нижняя брыжеечная артерия, a. mesenterica inferior, отходит от переднелевой поверхности нижней трети брюшной аорты на уровне нижнего края III поясничного позвонка, идет забрюшинно позади левого мезентериального синуса и кровоснабжает левую половину ободочной кишки через a. colica sinistra, aa. sigmoideae и a. rectalis superior.

Бифуркация аорты — ее деление на общие подвздошные артерии — находится обычно на уровне IV-V поясничного позвонка.

Общие подвздошные артерии, аа. iliacae communes, направляются вниз и латерально, расходясь под углом от 30 до 60°. Длина общих подвздошных артерий в среднем составляет 5-7 см. Правая общая подвздошная артерия длиннее левой на 1-2 см. Она проходит кпереди от общей подвздошной вены. У крестцово-подвздошного сочленения а. iliaca communis делится на наружную и внутреннюю подвздошные артерии.

Наружная подвздошная артерия, a. iliaca externa, является непосредственным продолжением общей подвздошной артерии сразу после отхождения внутренней подвздошной артерии. От этого места она направляется по верхнему краю linea terminalis (верхней границе малого таза) к медиальной половине паховой связки и проходит под ней через сосудистую лакуну, lacuna vasorum, на бедро, где уже называется бедренной артерией. А. iliaca externa отдает нижнюю надчревную артерию, a. epigastrica inferior, и глубокую артерию, окружающую подвздошную кость, a. circumflexa ilium profunda.

Внутренняя подвздошная артерия, a. iliaca interna, отделившись от общей подвздошной, спускается забрюшинно по заднелатеральной стенке малого таза к большому седалищному отверстию, где делится на переднюю и заднюю ветви.

Окклюзирующее поражение аорты, подвздошных артерий и их ветвей чаще всего вызывает атеросклероз. Совокупность возникающих при этом клинических проявлений, таких, как утомляемость нижних конечностей, ощущение похолодания стоп, парестезии, называется синдромом Лериша. Одно из серьезных проявлений окклюзии аорты и подвздошных артерий — импотенция, связанная с хронической недостаточностью кровоснабжения спинного мозга и ишемией органов таза.

Нижняя полая вена, v. cava inferior

Нижняя полая вена начинается забрюшинно на уровне IV- V поясничных позвонков из слияния двух общих подвздошных вен. Это место прикрыто правой общей подвздошной артерией. Далее от места своего начала нижняя полая вена поднимается вверх, спереди и справа от позвоночника по направлению к печени и собственному отверстию в диафрагме.

Синтопия. Кпереди от нижней полой вены находятся париетальная брюшина правого брыжеечного синуса, корень брыжейки тонкой кишки с проходящими в нем верхними брыжеечными сосудами, горизонтальная (нижняя) часть двенадцатиперстной кишки, головка поджелудочной железы, воротная вена, задненижняя поверхность печени. Нижнюю полую вену у ее начала пересекает спереди a. iliaca communis dextra, а выше — a. testicularis dextra (a. ovarica).

Слева от нижней полой вены почти на всем протяжении лежит аорта.

Справа нижняя полая вена примыкает к поясничной мышце, правому мочеточнику, медиальным краям правой почки и правого надпочечника. Выше вена лежит в вырезке заднего края печени, паренхима которой окружает вену с трех сторон. Далее нижняя полая вена вступает в грудную полость через foramen venae cavae в диафрагме (рис. 9.6).

Позади нижней полой вены проходят правая почечная артерия и правые поясничные артерии. Сзади и справа находится поясничный отдел правого симпатического ствола.

В нижнюю полую вену забрюшинно впадают следующие висцеральные и париетальные вены.

Париетальные вены:

1. Поясничные вены, vv. lumbales, по четыре с каждой стороны.

2. Нижняя диафрагмальная вена, v. phrenica inferior, парная, впадает в нижнюю полую вену над печенью.

Висцеральные вены:

1. Правая яичковая (яичниковая) вена, v. testicularis (ovarica) dextra, впадает непосредственно в нижнюю полую вену, левая — в левую почечную вену.

2. Почечные вены, vv. renales, впадают в нижнюю полую вену почти под прямым углом на уровне межпозвоночного хряща I и II поясничных позвонков. Левая вена впадает обычно несколько выше правой.

3. Надпочечниковые вены, vv. suprarenales (vv. centrales), парные. Непосредственно в нижнюю полую вену впадает правая надпочечниковая вена, а левая — в левую почечную вену.

4. Печеночные вены, vv. hepaticae, впадают в нижнюю полую вену по выходе из паренхимы печени, на протяжении заднего края печени, почти у отверстия нижней полой вены в диафрагме.

Рис. 9.6. Нижняя полая вена: 1 — vv. hepaticae; 2 — v. phrenica inferior; 3 — oesophagus; 4 — v. suprarenalis; 5 — v. renalis; 6 — v. testicularis sinistra; 7 — aorta abdominalis; 8 — ureter sinister; 9 — v. iliaca communis sinistra; 10 — v. sacralis lateralis; 11 — v. sacralis mediana; 12 — v. iliaca interna; 13 — v. epigastrica inferior; 14 — ductus deferens; 15 — v. lumbalis ascendens; 16 — v. lumbalis III; 17 — v. testicularis dextra; 18 — v. renalis dextra; 19 — v. cava inferior

В забрюшинном пространстве располагаются также вены, не впадающие в нижнюю полую вену. Это непарная вена, v. azygos, и полунепарная вена, v. hemiazygos. Они начинаются от восходящих поясничных вен, vv. lumbales ascendens, и поднимаются по переднебоковым поверхностям тел поясничных позвонков, проникая через диафрагму в грудную полость. При этом v. azygos проходит латерально от правой ножки диафрагмы, а v. hemiazygos — слева от левой ножки.

Восходящие поясничные вены образуются по сторонам от позвоночника из вертикальных венозных анастомозов поясничных вен между собой. Внизу они анастомозируют с подвздошно-поясничными или общими подвздошными венами.

Таким образом, вены, входящие в систему непарной и полунепарной вен, являются каво-кавальными анастомозами, так как непарная вена впадает в верхнюю полую вену, а ее истоки — в нижнюю полую вену.

При тромбозах в системе подвздошных вен чаще (85%) поражение бывает на левой стороне из-за сдавления левой общей подвздошной вены общей и внутренней подвздошными артериями, которые лежат поверхностнее. У женщин этому способствует также длительное сдавление вен беременной маткой.

При продолжительной иммобилизации больных (после травмы, по поводу сохранения беременности и т.д.) тромб быстро растёт в проксимальном направлении, достигая участков нижней полой вены с неизмененным эндотелием, поэтому «хвост» тромба к стенке вены не фиксирован, флотирует. Это часто ведет к его отрыву, попаданию с током крови в правое предсердие, правый желудочек и последующей тромбоэмболии лёгочных артерий.

Нервы забрюшинного пространства Ветви поясничного сплетения

Поясничное сплетение, plexus lumbalis, так же как и другие, вышележащие сплетения (pl. cervicalis, pl. brachialis, pl. thoracicus), образуется спинно-мозговыми корешками, выходящими из межпозвоночных отверстий. Нервы, образующиеся из этих корешков, иннервируют мышцы и кожу поясничной области, передненижних областей живота, промежности, бедра.

Между квадратной мышцей поясницы и ее фасцией проходят nn. iliohypogastricus и ilioinguinalis. Несколько ниже, под fascia iliaca, проходит n. cutaneus femoris lateralis. Из щели между m. iliacus и m. psoas выходит n. femoralis. По передней поверхности m. psoas major проходит n. genitofemoralis, который прободает фасцию этой мышцы и делится на ramus femoralis и ramus genitalis. Далее эти ветви идут в забрюшинном пространстве рядом с мочеточником, пересекая его сзади.

Висцеральные (вегетативные) сплетения и узлы

В забрюшинном пространстве формируются мощные висцеральные (вегетативные) нервные сплетения, иннервирующие органы забрюшинного пространства и органы брюшинной полости. В них вплетаются ветви поясничной части симпатического ствола, большой и малый внутренностные нервы (от грудной части симпатического ствола), задние блуждающие стволы, ветви правого диафрагмального нерва.

Truncus sympathicus переходит из грудной полости в забрюшинное пространство между средней и наружной ножками диафрагмы. Поясничный, или брюшной, отдел симпатического ствола состоит из четырех, иногда из трех узлов. Симпатические стволы в поясничном отделе расположены на более близком расстоянии один от другого, чем в грудной полости, так что узлы лежат на переднебоковой поверхности поясничных позвонков вдоль медиального края m. psoas major, прикрытые париетальной фасцией.

Висцеральные ветви, поясничные внутренностные нервы, nn. splanchnici lumbales, числом 2-10 отходят от поясничных узлов и вступают в сплетения, расположенные вокруг брюшной аорты, соединяясь с одноименными ветвями противоположной стороны.

В поясничной области правый симпатический ствол обычно полностью или частично прикрыт нижней полой веной и редко лежит кнаружи от нее.

Левый симпатический ствол чаще всего располагается на 0,6- 1,5 см латеральнее брюшной аорты или идет вдоль ее латерального края.

Почечные артерии, а слева, кроме того, и нижняя брыжеечная артерия располагаются кпереди от симпатических стволов. Поясничные артерии обычно располагаются позади них, а поясничные вены, особенно 3-я и 4-я, — чаще спереди. На уровне V поясничного позвонка спереди от симпатических стволов проходят общие подвздошные артерии и вены.

Вдоль аорты от диафрагмы до linea terminalis располагается брюшное аортальное сплетение, plexus aorticus abdominalis. В его состав входят: 1) чревное сплетение; 2) верхнее брыжеечное сплетение; 3) межбрыжеечное сплетение; 4) нижнее брыжеечное сплетение; 5) подвздошное сплетение; 6) верхнее подчревное сплетение. Как видно из этого перечня, висцеральные сплетения располагаются вдоль аорты и ее висцеральных ветвей (рис. 9.7).

Чревное сплетение, plexus meliacus, является самым крупным и важным висцеральным (вегетативным) нервным сплетением, лежащим в забрюшинном пространстве (часто его называют «солнечным сплетением» из-за множества входящих и выходящих ветвей). Это самое верхнее околоаортальное сплетение забрюшинного пространства. Чревное сплетение располагается на уровне XII грудного позвонка на передней поверхности аорты, по бокам от чревного ствола. Вверху сплетение ограничено диафрагмой, внизу — почечными артериями, с боков — надпочечниками, а спереди — поджелудочной железой (этим объясняются невыносимые боли при опухолях и воспалении железы) и прикрыто париетальной брюшиной задней стенки сальниковой сумки выше pancreas.

В состав plexus meliacus входят два чревных узла (правый и левый), ganglia meliaca, два аортопочечных, ganglia aorticorenalia, и непарный верхний брыжеечный узел, ganglion mesentericum superius.

От чревных узлов отходят несколько групп ветвей. По ходу ветвей аорты они направляются к органам, образуя периваскулярные сплетения. К ним относятся: диафрагмальное сплетение, печёночное, селезёночное, желудочные, панкреатическое, надпочечниковое, почечное, мочеточниковое сплетения.

Рис. 9.7. Нервы забрюшинного пространства: 1 — a. phrenica inferior; 2 — plexus phrenicus и ganglion phrenicum; 3 — plexus coeliacus и ganglia coeliaca; 4 — truncus vagalis posterior; 5 — truncus vagalis anterior; 6 — oesophagus; 7 — gangl. mesentericum superius и plexus mesentericus superior; 8 — o6ni? ствол n. iliohypogastricus и n. ilioinguinalis; 9 — n. iliohypogastricus; 10 — plexus aorticus abdominalis; 11 — n. ilioinguinalis; 12 — aa. и vv. lumbales; 13 — gangl. mesentericum inferius и plexus mesentericus inferior; 14 — a. lumbalis; 15 — a. iliolumbalis; 16 — n. cutaneus femoris lateralis; 17 — m. iliacus; 18 — n. femoralis; 19 — a. и v. iliacae externae; 20 — n. obturatorius и a. obturatoria; 21 — plexus hypogastricus superior; 22 — a. iliaca interna; 23 — r. genitalis n. genitofemoralis; 24 — truncus sympathicus 25 — n. femoralis; 26 — r. femoralis n. genitofemoralis; 27 — m. psoas major; 28 — n. cutaneus femoris lateralis; 29 — a. iliolumbalis; 30 — n. genitofemoralis; 31 — m. psoas minor; 32 — a. lumbalis; 33 — n. iliohypogastricus; 34 — n. subcostalis; 35 — gangl. aorticorenale; 36 — a. renalis и plexus renalis; 37 — plexus suprarenalis; 38 — glandula suprarenalis; 39 — diaphragma

Ветвями брюшного аортального сплетения ниже чревного образованы сплетения, сопровождающие яичковые (яичниковые) артерии.

Ветви брюшного аортального сплетения, а также верхнего брыжеечного висцерального (вегетативного) узла по ходу верхней брыжеечной артерии формируют верхнее брыжеечное сплетение, plexus mesentericus superior, иннервирующее участки кишечника, кровоснабжаемые этой артерией, а также поджелудочную железу.

Часть брюшного аортального сплетения между верхней и нижней брыжеечными артериями называется межбрыжеечным сплетением, plexus intermesentericus.

От нижнего брыжеечного узла и ветвей межбрыжеечного сплетения начинается нижнее брыжеечное сплетение, plexus mesentericus inferior, идущее по ходу одноименной артерии. Оно иннервирует левую часть поперечной ободочной, нисходящую и сигмовидную ободочные кишки. По ходу a. rectalis superior формируется plexus rectalis superior.

У бифуркации аорты из брюшного аортального сплетения образуются два подвздошных сплетения, plexus iliacus.

У верхней границы малого таза, ниже бифуркации аорты, на уровне V поясничного позвонка у промонториума образуется верхнее подчревное сплетение, plexus hypogastricus superior (n. presacralis), отдающее большую часть ветвей к органам малого таза и на соединение с расположенным в полости малого таза нижним подчревным сплетением.

За счет эфферентной симпатической иннервации осуществляются замедление перистальтики желудка, кишок и жёлчного пузыря, сужение просвета кровеносных сосудов и угнетение секреции желез. Замедление перистальтики вызывается также тем, что симпатические нервы вызывают активное сокращение сфинктеров: sphincter pylori, сфинктеров кишечника и др.

Парасимпатические волокна в сплетения брюшной полости вступают в виде ветвей блуждающего нерва. Вместе с симпатическими и висцеросенсорными нервными волокнами они образуют смешанные вегетативные сплетения, иннервирующие почти все органы и сосуды забрюшинного пространства и брюшинной полости. Парасимпатическая иннервация нисходящей ободочной кишки, а также всех органов малого таза осуществляется парасимпатическими тазовыми внутренностными нервами, nn. splanchnici pelvini, отходящими от крестцового отдела спинного мозга.

Функцией эфферентной парасимпатической иннервации является усиление перистальтики желудка, расслабление сфинктера привратника, усиление перистальтики кишок и жёлчного пузыря.

Кроме эфферентных парасимпатических и симпатических волокон, во всех вегетативных сплетениях брюшной полости и таза присутствуют афферентные чувствительные (висцеросенсорные) нервные волокна, идущие от внутренних органов.

По симпатическим волокнам, в частности, передается чувство боли от этих органов, а от желудка — чувство тошноты и голода.

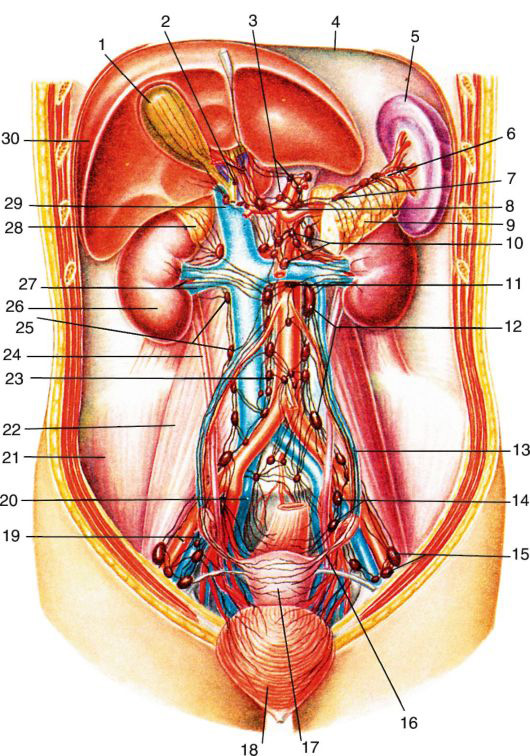

Лимфатическая система забрюшинного пространства

В лимфатическую систему забрюшинного пространства входят региональные лимфатические узлы, сосуды и крупные лимфатические коллекторы, дающие начало грудному (лимфатическому) протоку, ductus thoracicus.

В эту систему лимфа собирается от нижних конечностей, органов малого таза, забрюшинного пространства и органов брюшинной полости. От них лимфа сначала попадает в висцеральные региональные узлы, расположенные, как правило, по ходу артерий, кровоснабжающих органы. Из висцеральных узлов лимфа попадает в париетальные узлы забрюшинного пространства (см. рис. 9.8).

Основными лимфатическими коллекторами являются париетальные левые и правые поясничные узлы.

В группу левых поясничных узлов входят латеральные аортальные, предаортальные и постаортальные узлы, т. е. узлы, лежащие вдоль аорты. Правые поясничные узлы лежат вокруг нижней полой вены (латеральные кавальные, предкавальные и посткавальные). Правые и левые эфферентные лимфатические сосуды позади брюшной аорты и нижней полой вены образуют правый и левый поясничные (лимфатические) стволы, trunci lumbales dexter et sinister. Эти стволы, объединяясь, образуют грудной проток, ductus thoracicus.

Уровень образования грудного протока у взрослых чаще всего колеблется от середины XII грудного позвонка до верхнего края II поясничного позвонка.

Рис. 9.8. Лимфатическая система забрюшинного пространства: 1 — vesica fellea; 2 — nodi lymphoidei hepatici; 3 — nodi lymphoidei coeliaci; 4 — diaphragma; 5 — splen; 6 — a. splenica; 7 — nodi lymphoidei pancreaticolienales; 8 — truncus coeliacus; 9 — pancreas; 10 — nodi lymphoidei mesenterici; 11 — nodi lymphoidei interaortocavales; 12 — nodi lymphoidei lumbales; 13 — a. et v. ovaricae; 14 — nodi lymphoidei iliaci interni; 15 — nodi lymphoidei iliaci; 16 — tuba uterina;17 — uterus; 18 — vesica urinaria; 19 — a. et v. iliacae externae; 20 — a. et v. iliacae internae; 21 — m. iliacus; 22 — m. psoas major; 23 — nodi lymphoidei mesenterici inferiores; 24 — ureter; 25 — nodi lymphoidei lumbales; 26 — ren; 27 — a. et v. renales; 28 — glandula suprarenalis; 29 — v. cava inferior; 30 — hepar

Расширение нижней (начальной) части грудного протока называется цистерной млечного сока, cisterna chyli. Цистерна есть приблизительно у 3/4 взрослых людей. Из забрюшинного пространства грудной проток поднимается в грудную полость через аортальное отверстие диафрагмы, располагаясь вдоль задней стенки аорты. Обычно цистерна грудного лимфатического протока располагается у правой ножки поясничной части диафрагмы и срастается с ней. Сокращения диафрагмы способствуют продвижению лимфы вверх по протоку.

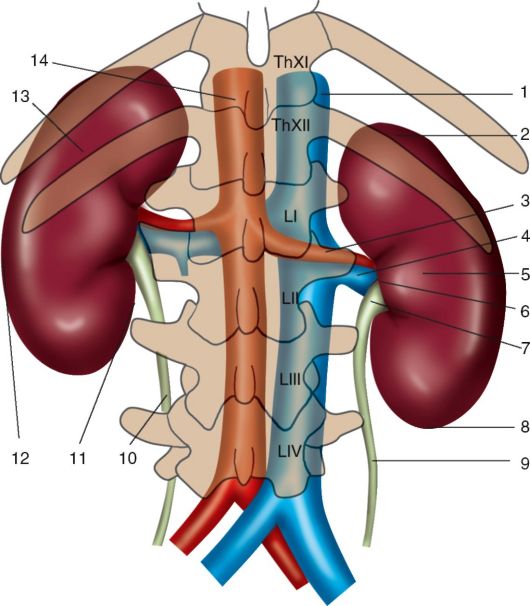

Почки, renes

Почки располагаются в верхнем отделе забрюшинного пространства по обеим сторонам позвоночника. По отношению к задней брюшной стенке почки лежат в поясничной области. По отношению к брюшине они лежат экстраперитонеально.

На переднюю стенку живота почки проецируются в подрёберных областях, частично в надчревной; правая почка нижним концом может достигать правой боковой области.

Правая почка, как правило, располагается ниже левой, чаще всего на 1,5-2 см.

Почка имеет бобовидную форму. В почке различают верхний и нижний концы (полюсы), переднюю и заднюю поверхности, наружный (выпуклый) и внутренний (вогнутый) края. Медиальный край обращен не только медиально, но и несколько вниз и вперед. Средняя вогнутая часть медиального края содержит почечные ворота, hilum renak, через которые входят почечные артерии и нервы и выходят вена и мочеточник. Вертикальный размер почки — 10-12 см, поперечный — 6-8 см, толщина — 3-5 см. Выпуклый край почки обращен назад и кнаружи, он отстоит на 9-13 см от срединной линии. Продольные оси почек образуют острый угол, открытый книзу, т. е. верхними полюсами почки сближаются (конвергируют), а нижними — расходятся (дивергируют).

Почка окружена тремя оболочками, из которых фиброзная капсула, capsula fibrosa, прилегает к паренхиме органа; за ней идет жировая клетчатка, которую в клинической практике чаще называют paranephron. Ее ограничивает жировая капсула, capsula adiposa. Самой наружной оболочкой является fascia renalis (Gerota’s; её же описал Zuckerkandl), образованная забрюшинной фасцией, fascia extraperitoneal.

Скелетотопия. Верхний конец левой почки расположен на уровне верхнего края XI ребра, правой — на уровне одиннадцатого межреберья.

Ворота левой почки лежат на уровне XII ребра, правой — ниже XII ребра. Передняя проекция почечных ворот, «передняя почечная точка», определяется в углу между наружным краем прямой мышцы живота и рёберной дугой, т. е. справа совпадает с проекционной точкой жёлчного пузыря.

Нижний конец левой почки располагается по линии, соединяющей нижние точки Х рёбер, правой — на 1,5-2 см ниже.

Со стороны поясничной области почки проецируются на уровне XII грудного, I и II (иногда и III) поясничных позвонков, причем наружный край почек отстоит от срединной линии примерно на 10 см (рис. 9.9).

Ворота почки проецируются на уровне тела I поясничного позвонка (или хряща между I и II поясничными позвонками).

Задняя проекция почечных ворот, «задняя почечная точка», определяется в углу между наружным краем мышцы, выпрямляющей позвоночник, и XII ребром.

Давление в передней и задней точках при пальпации в случаях поражения почечной лоханки обычно вызывает резкую боль.

В воротах почки лежат окруженные жировой клетчаткой почечная артерия, вена, ветви почечного нервного сплетения, лимфатические сосуды и узлы, лоханка, переходящая книзу в мочеточник. Все перечисленные образования составляют так называемую почечную ножку.

В почечной ножке наиболее переднее и верхнее положение занимает почечная вена, несколько ниже и кзади располагается почечная артерия, наиболее низко и кзади лежит почечная лоханка с началом мочеточника. Иначе говоря, и спереди назад, и сверху вниз элементы почечной ножки располагаются в одинаковом порядке (для запоминания: Вена, Артерия, Лоханка — ВАЛя).

Синтопия. Почки соприкасаются со многими органами брюшинной полости и забрюшинного пространства, но не прямо, а посредством своих оболочек, фасциально-клетчаточных прослоек, а спереди, кроме того, и брюшины.

Позади почки, за fascia retrorenalis и fascia abdominis parietalis, расположены поясничный отдел диафрагмы, квадратная мышца поясницы, апоневроз поперечной мышцы живота и изнутри — поясничная мышца. За участком почки, лежащим выше XII ребра, находится плевральный рёберно-диафрагмальный синус.

Рис. 9.9. Скелетотопия почки сзади: 1 — v. cava inferior; 2 — extremitas superior; 3 — a. renalis dextra; 4 — v. renalis dextra; 5 — ren dexter; 6 — hylum renale; 7 — pelvis renalis; 8 — extremitas inferior; 9 — ureter dexter; 10 — ureter sinister; 11 — margo medialis; 12 — margo lateralis; 13 — ren sinister; 14 — aorta abdominalis

Над каждой почкой сверху и несколько кпереди и медиально от ее верхнего конца в фасциальной капсуле лежит надпочечник, gl. suprarenalis, примыкая своей задневерхней поверхностью к диафрагме.

Передняя поверхность правой почки в верхней трети или половине покрыта брюшиной, связывающей почку с печенью (lig. hepatorenale), и прилегает верхним концом к висцеральной поверхности правой доли печени. Ниже к переднелатеральной поверхности почки прилегает flexura coli dextra, к переднемедиальной поверхности (у ворот) — pars descendens duodeni. Нижний отдел передней поверхности почки подходит к брюшине правого брыжеечного синуса.

Перечисленные отделы этих органов отделены от почки fascia prerenalis и рыхлой клетчаткой.

Передняя поверхность левой почки вверху, где она прилегает к желудку, и ниже mesocolon transversum, где она прилегает к левому брыжеечному синусу, а через него к петлям тощей кишки, покрыта брюшиной. Кпереди от средних отделов левой почки располагаются хвост поджелудочной железы, селезёночные сосуды и flexura coli sinistra, а к латеральным отделам почки ниже ее середины прилегает нисходящая ободочная кишка; выше к участку левой почки, покрытому брюшиной, прилежит facies renalis селезёнки (lig. splenorenale).

Медиально, со стороны ворот обеих почек, находятся тела XII грудного и I и II поясничных позвонков с медиальными участками начинающихся здесь ножек диафрагмы. Ворота левой почки прилегают к аорте, а правой — к нижней полой вене (рис. 9.10).

Почку фиксируют почечные фасции, окружающая жировая клетчатка, сосуды почечной ножки и внутрибрюшное давление.