Из кодификатора по физике, 2020:

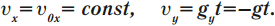

«1.1.6. Равноускоренное прямолинейное движение:

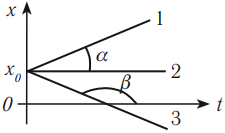

,

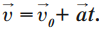

,

.»

Теория

В данной статье будем считать, что Вы умеете без проблем находить проекции величин и в примерах не будем подробно объяснять, чему они равны.

В задачах на равноускоренное движение применяют пять величин: проекции перемещения , проекции начальной скорости

, проекции конечной скорости

, проекции ускорения

и времени t. Достаточно знать любые три величины, чтобы найти все остальные.

При решении задач по данной теме применяют два способа решения.

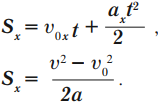

1 способ. При решении запоминаем и применяем две формулы:

,

.

А в наиболее сложных случаях решаем систему этих двух уравнений.

2 способ. При решении запоминаем и применяем пять формул (см. таблицу 1).

Таблица 1

Почему пять формул? Каждая из этих формул использует только четыре величины из пяти. Одна из величин не используется при решении (отсутствует) (см. таблицу 1, столбец № 3). Вариантов с одной отсутствующей величиной из пяти может быть только пять.

Алгоритм решения вторым способом.

1) определите, какие величины используются (даны или надо найти), а ка-кая отсутствует;

2) по отсутствующей величину из таблицы выберите рабочую формулу.

Пример 1. Найдите перемещение , если известны

,

и

.

Отсутствующая величина t. Согласно таблице 1 для решения нужно ис-пользовать формулу № 4:

.

Пример 2. Найдите перемещение если известны

,

и t.

Отсутствующая величина . Согласно таблице 1 для решения нужно использовать формулу № 5

.

Для сомневающихся и любопытных.

Вывод формулы №3. Из уравнения найдем проекцию начальной скорости:

.

Подставим полученное выражение в формулу № 2:

Вывод формулы №4. Из уравнения найдем время:

.

Подставим полученное выражение в формулу № 2:

Вывод формулы №5. Из уравнения найдем проекцию ускорения:

.

Подставим полученное выражение в формулу № 2:

Задачи

Задача 1. Пассажирский поезд тормозит с ускорением 0,2 м/с2. На каком расстоянии от места включения тормоза скорость поезда станет равной 5 м/с, если перед торможением скорость была 15 м/с?

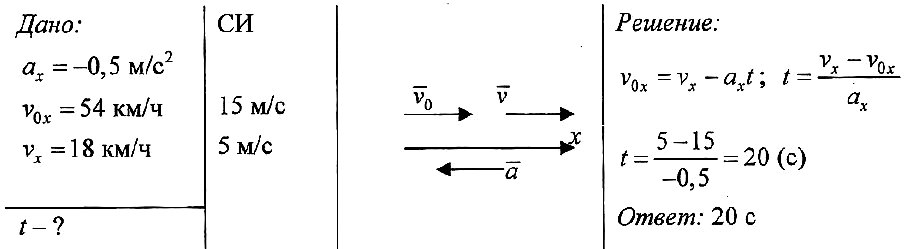

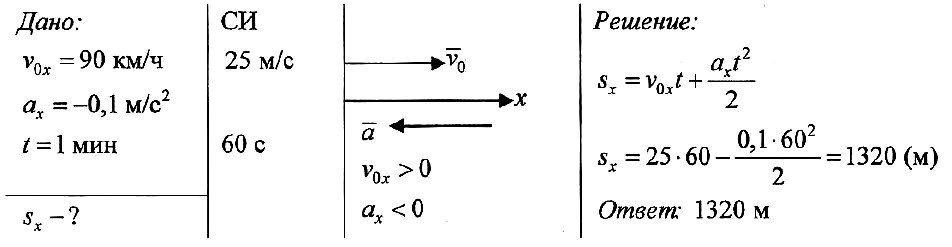

Решение. Скорость поезда уменьшается, поэтому ускорение направлено против начальной скорости. При прямолинейном движении (без поворотов) перемещение поезда равно расстоянию, которое он пройдет, т.е. s = s. Ось 0Х направим по направлению начальной скорости (рис. 1), поэтому

1 Способ. Из уравнения находим время:

Перемещение находим из уравнения :

, s = 500 м.

2 Способ. Используются υ0, υ, a и s (надо найти).

Так как отсутствующая величина t, то применяем формулу № 4:

Задача 2. Самолет при взлете за 20 с пробегает по дорожке взлетной полосы 700 м. Какую скорость самолет имеет в конце дорожки взлетной полосы? Движение самолета считайте равноускоренным.

Решение. Скорость самолета увеличивается, поэтому ускорение направлено в сторону движения. Фраза из условия «при взлете» позволяет сделать вывод, что υ0 = 0. Ось 0Х направим по направлению начальной скорости (рис. 2), поэтому

1 способ. Из уравнения находим ускорение:

Конечную скорость находим из уравнения :

м/с.

2 способ. Используются ,

(надо найти), t и s.

Так как отсутствующая величина a, то применяем формулу № 5:

Тогда

Задача 3. Шарик в начале наклонного желоба толкнули вниз со скоростью 2 м/с. Определите скорость шарика в конце желоба, если шарик двигался с ускорением 1,25 м/с2, а длина желоба – 2 м.

Решение. Скорость шарика увеличивается, поэтому ускорение направлено в сторону движения. По условию длина желоба – это расстояние, которое пройдет шарик, и при прямолинейном движении s = l. Ось 0Х направим по направлению начальной скорости (рис. 3), поэтому

1 способ. Из уравнения находим время:

Получили квадратное уравнение относительно t. Корни этого уравнения:

находим конечную скорость из уравнения :

м/с.

2 способ. Используются ,

(надо найти), a и s.

Так как отсутствующая величина t, то применяем формулу № 4:

Тогда

Задача 4. Хоккейная шайба проскользила по льду 50 м за 2,5 с и остановилась. С каким ускорением двигалась шайба?

Решение. По условию длина поля – это расстояние, которое пройдет шайба, и при прямолинейном движении s = l. «Шайба … остановилась» следовательно, . Скорость шайбы уменьшается, поэтому ускорение направлено против движения. Ось 0Х направим по направлению начальной скорости (рис. 4), поэтому

1 способ. Данную задачу по действиям решить нельзя, т.к. в каждом уравнение неизвестны две величины (ускорение и начальная скорость). Необходимо решать систему уравнений:

или

В итоге получаем:

2 способ. Используются , a (надо найти), t и s.

Так как отсутствующая величина , то применяем формулу № 3:

Тогда

Вывод.

1) Преимущество первого способа только в том, что нужно запомнить две формулы. При применении второго способа надо запомнить пять формул.

2) При применении первого способа вы можете решать, как линейное уравнение с одним неизвестным, так и квадратные уравнения или систему двух уравнений в общем виде. При применении второго способа вы решаете одно уравнение с одним неизвестным.

Сакович А.Л., 2020

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими материалами.

Информация на странице «Задачи на равноускоренное движение» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в высшее учебное заведение или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

07.05.2023

Условие

B9. Дано одно из трех уравнений (или проекции скорости, или проекции перемещения, или координаты) для разных тел. По этому уравнению определите начальные координаты, проекции начальных скоростей и ускорений и допишите остальные два уравнения:

а) υx = 5t – 8, x0 = – 60;

б) Δrx = 10t2, x0 = –40;

в) x = –300;

г) υx = –5, x0 = 10;

д) Δrx = –5t, x0 = 20;

е) x = (5 – 2t)2.

Решение

Уравнение проекции скорости (~upsilon_x = upsilon_{0x} + a_x cdot t) ; проекции перемещения (~Delta r_x = upsilon_{0x} cdot t + frac{a_x cdot t^2}{2}) ; координаты (~x = x_0 + upsilon_{0x} cdot t + frac{a_x cdot t^2}{2}) .

а) Даны уравнение проекции скорости и начальная координата. Проекция начальной скорости υ0x – величина, стоящая в уравнении проекции скорости без t, поэтому υ0x = –8 м/с. Проекция ускорения ax – величина, стоящая при t, ax = 5 м/с2. Тогда

уравнение проекции перемещения Δrx = –8∙t + 2,5∙t2;

уравнение координаты x = –60 – 8∙t + 2,5∙t2.

б) Даны уравнение проекции перемещения и начальная координата. Проекция начальной скорости υ0x – величина, стоящая в уравнении проекции перемещения при t, поэтому υ0x = 0. Проекция ускорения ax – величина, стоящая при (~frac{t^2}{2}) , или удвоенная величина, стоящая при t2, ax = 20 м/с2. Тогда

уравнение проекции скорости υx = 20∙t;

уравнение координаты x = –40 +10∙t2.

в) Дано уравнение координаты. Начальная координата x0 – величина, стоящая в уравнении движения без t, поэтому x0 = –300 м. Проекция начальной скорости υ0x – величина, стоящая в уравнении проекции перемещения при t, υ0x = 0. Проекция ускорения ax – величина, стоящая при (~frac{t^2}{2}) , или удвоенная величина, стоящая при t2, ax = 0. Тогда

уравнение проекции скорости υx = 0;

уравнение проекции перемещения Δrx = 0.

г) Даны уравнение проекции скорости и начальная координата. Проекция начальной скорости υ0x – величина, стоящая в уравнении проекции скорости без t, поэтому υ0x = –5 м/с. Проекция ускорения ax – величина, стоящая при t, ax = 0. Тогда

уравнение проекции перемещения Δrx = –5∙t;

уравнение координаты x = 10 – 5∙t.

д) Даны уравнение проекции перемещения и начальная координата. Проекция начальной скорости υ0x – величина, стоящая в уравнении проекции перемещения при t, поэтому υ0x = –5 м/с. Проекция ускорения ax – величина, стоящая при (~frac{t^2}{2}) , или удвоенная величина, стоящая при t2, ax = 0. Тогда

уравнение проекции скорости υx = –5;

уравнение координаты x = 20 – 5∙t.

е) Дано уравнение координаты. Перепишем его в стандартный вид[~x = (5 — 2t)^2 = 25 — 20t + 4t^2].

Начальная координата x0 – величина, стоящая в уравнении движения без t, поэтому x0 = 25 м. Проекция начальной скорости υ0x – величина, стоящая в уравнении проекции перемещения при t, υ0x = –20 м/с. Проекция ускорения ax – величина, стоящая при (~frac{t^2}{2}) , или удвоенная величина, стоящая при t2, ax = 8 м/с2. Тогда

уравнение проекции скорости υx = –20 + 8∙t;

уравнение проекции перемещения Δrx = –20∙t + 4∙t2.

Кинематика

Механика — это раздел физики, изучающий механическое движение тел.

Кинематика — это раздел механики, в котором изучается механическое движение тел без учета причин, вызывающих это движение.

Материальная точка — тело, обладающее массой, размерами которого в данной задаче можно пренебречь, если

- расстояние, которое проходит тело, много больше его размера;

- расстояние от данного тела до другого тела много больше его размера;

- тело движется поступательно.

Система отсчета — это тело отсчета, связанная с ним система координат и прибор для измерения времени.

Траектория — это линия, которую описывает тело при своем движении.

Путь — это скалярная величина, равная длине траектории.

Перемещение — это вектор, соединяющий начальное положение тела с его конечным положением за данный промежуток времени.

Важно!

В процессе движения путь может только увеличиваться, а перемещение как увеличиваться, так и уменьшаться, например, когда тело поворачивает обратно.

При прямолинейном движении в одном направлении путь равен модулю перемещения, а при криволинейном — путь больше перемещения.

Перемещение на замкнутой траектории равно нулю.

Основная задача механики — определить положение тела в пространстве в любой момент времени.

Механическое движение и его виды

Механическое движение — это изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.

Механическое движение может быть:

1. по характеру движения

- поступательным — это движение, при котором все точки тела движутся одинаково и любая прямая, мысленно проведенная в теле, остается параллельна сама себе;

- вращательным — это движение, при котором все точки твердого тела движутся по окружностям, расположенным в параллельных плоскостях;

- колебательным — это движение, которое повторяется в двух взаимно противоположных направлениях;

2. по виду траектории

- прямолинейным — это движение, траектория которого прямая линия;

- криволинейным — это движение, траектория которого кривая линия;

- равномерным — движение, при котором скорость тела с течением времени не изменяется;

- неравномерным — это движение, при котором скорость тела с течением времени изменяется;

- равноускоренным — это движение, при котором скорость тела увеличивается с течением времени на одну и ту же величину;

- равнозамедленным — это движение, при котором скорость тела уменьшается с течением времени на одну и ту же величину.

Относительность механического движения

Относительность движения — это зависимость характеристик механического движения от выбора системы отсчета.

Правило сложения перемещений

Перемещение тела относительно неподвижной системы отсчета равно векторной сумме перемещения тела относительно подвижной системы отсчета и перемещения подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета:

где ( S ) — перемещение тела относительно неподвижной системы отсчета;

( S_1 ) — перемещение тела относительно подвижной системы отсчета;

( S_2 ) — перемещение подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета.

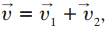

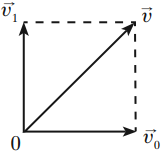

Правило сложения скоростей

Скорость тела относительно неподвижной системы отсчета равна векторной сумме скорости тела относительно подвижной системы отсчета и скорости подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета:

где ( v ) — скорость тела относительно неподвижной системы отсчета;

( v_1 ) — скорость тела относительно подвижной системы отсчета;

( v_2 ) — скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета.

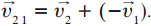

Относительная скорость

Важно! Чтобы определить скорость одного тела относительно другого, надо мысленно остановить то тело, которое мы принимаем за тело отсчета, а к скорости оставшегося тела прибавить скорость остановленного, изменив направление его скорости на противоположное.

Пусть ( v_1 ) — скорость первого тела, а ( v_2 ) — скорость второго тела.

Определим скорость первого тела относительно второго ( v_ <12>) :

Определим скорость второго тела относительно первого ( v_ <21>) :

Следует помнить, что траектория движения тела и пройденный путь тоже относительны.

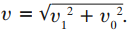

Если скорости направлены перпендикулярно друг к другу, то относительная скорость рассчитывается по теореме Пифагора:

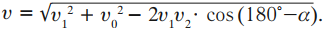

Если скорости направлены под углом ( alpha ) друг к другу, то относительная скорость рассчитывается по теореме косинусов:

Скорость

Скорость — это векторная величина, характеризующая изменение перемещения данного тела относительно тела отсчета с течением времени.

Обозначение — ( v ) , единицы измерения — м/с (км/ч).

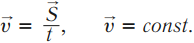

Средняя скорость — это векторная величина, равная отношению всего перемещения к промежутку времени, за которое это перемещение произошло:

Средняя путевая скорость — это скалярная величина, равная отношению всего пути, пройденного телом, к промежутку времени, за которое этот путь пройден:

Важно! Чтобы определить среднюю скорость на всем участке пути, надо время разделить на отдельные промежутки и все время представить в виде суммы этих промежутков.

Чтобы определить среднюю скорость за все время движения, надо путь разделить на отдельные участки и весь путь представить как сумму этих участков.

Мгновенная скорость — это скорость тела в данный момент времени или в данной точке траектории.

Мгновенная скорость направлена по касательной к траектории движения.

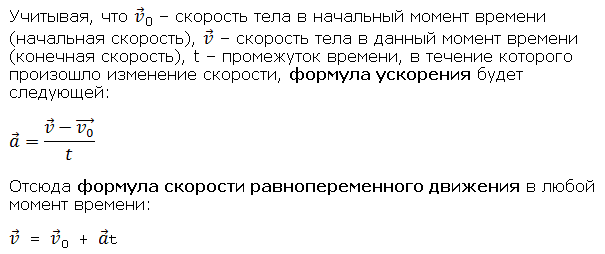

Ускорение

Ускорение – это векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости.

Обозначение — ( a ) , единица измерения — м/с 2 .

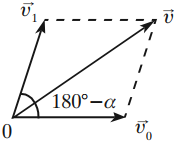

В векторном виде:

где ( v ) – конечная скорость; ( v_0 ) – начальная скорость;

( t ) – промежуток времени, за который произошло изменение скорости.

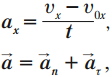

В проекциях на ось ОХ:

где ( a_n ) – нормальное ускорение, ( a_ <tau>) – тангенциальное ускорение.

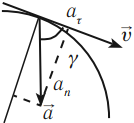

Тангенциальное ускорение сонаправлено с вектором линейной скорости, а значит, направлено вдоль касательной к кривой:

Нормальное ускорение перпендикулярно направлению вектора линейной скорости, а значит, и касательной к кривой:

Ускорение характеризует быстроту изменения скорости, а скорость – векторная величина, которая имеет модуль (числовое значение) и направление.

Важно!

Тангенциальное ускорение характеризует быстроту изменения модуля скорости. Нормальное ускорение характеризует быстроту изменения направления скорости.

Если ( a_ <tau>) ≠ 0, ( a_n ) = 0, то тело движется по прямой;

если ( a_ <tau>) = 0, ( a_n ) = 0, ( v ) ≠ 0, то тело движется равномерно по прямой;

если ( a_ <tau>) = 0, ( a_n ) ≠ 0, тело движется равномерно по кривой;

если ( a_ <tau>) = 0, ( a_n ) = const, то тело движется равномерно по окружности;

если ( a_ <tau>) ≠ 0, ( a_n ) ≠ 0, то тело движется неравномерно по окружности.

Равномерное движение

Равномерное движение – это движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает равные перемещения.

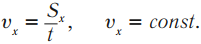

Скорость при равномерном движении – величина, равная отношению перемещения к промежутку времени, за которое это перемещение произошло:

Проекция вектора скорости на ось ОХ:

Проекция вектора скорости на координатную ось равна быстроте изменения данной координаты:

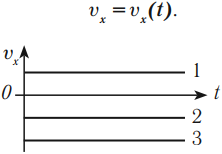

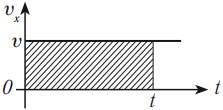

График скорости (проекции скорости)

График скорости (проекции скорости) представляет собой зависимость скорости от времени:

График скорости при равномерном движении – прямая, параллельная оси времени.

График 1 лежит над осью ( t ) , тело движется по направлению оси ОХ.

Графики 2 и 3 лежат под осью ( t ) , тело движется против оси ОХ.

Перемещение при равномерном движении – это величина, равная произведению скорости на время:

Проекция вектора перемещения на ось ОХ:

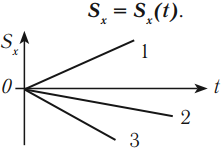

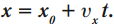

График перемещения (проекции перемещения)

График перемещения (проекции перемещения) представляет собой зависимость перемещения от времени:

График перемещения при равномерном движении – прямая, выходящая из начала координат.

График 1 лежит над осью ( t ) , тело движется по направлению оси ОХ.

Графики 2 и 3 лежат под осью ( t ) , тело движется против оси ОХ.

По графику зависимости скорости от времени можно определить перемещение, пройденное телом за время ( t ) . Для этого необходимо определить площадь фигуры под графиком (заштрихованной фигуры).

Координата тела при равномерном движении рассчитывается по формуле:

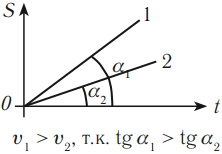

График координаты представляет собой зависимость координаты от времени: ( x=x(t) ) .

График координаты при равномерном движении – прямая.

График 1 направлен вверх, тело движется по направлению оси ОХ:

График 2 параллелен оси ОХ, тело покоится.

График 3 направлен вниз, тело движется против оси ОХ:

Прямолинейное равноускоренное движение

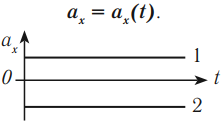

Прямолинейное равноускоренное движение – это движение по прямой, при котором тело движется с постоянным ускорением:

При движении с ускорением скорость может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Скорость тела при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

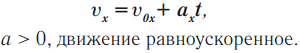

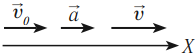

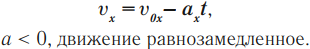

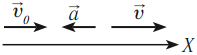

При разгоне (в проекциях на ось ОХ):

При торможении (в проекциях на ось ОХ):

График ускорения (проекции ускорения) при равноускоренном движении представляет собой зависимость ускорения от времени:

График ускорения при равноускоренном движении – прямая, параллельная оси времени.

График 1 лежит над осью t, тело разгоняется, ( a_x ) > 0.

График 2 лежит под осью t, тело тормозит, ( a_x ) ( v_ <0x>) > 0, ( a_x ) > 0.

График 2 направлен вниз, тело движется равнозамедленно в положительном направлении оси ОХ, ( v_ <0x>) > 0, ( a_x ) ( v_ <0x>) ( a_x ) ( t_2-t_1 ) . Для этого необходимо определить площадь фигуры под графиком (заштрихованной фигуры).

Перемещение при равноускоренном движении рассчитывается по формулам:

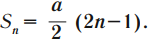

Перемещение в ( n ) -ую секунду при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

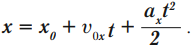

Координата тела при равноускоренном движении рассчитывается по формуле:

Свободное падение (ускорение свободного падения)

Свободное падение – это движение тела в безвоздушном пространстве под действием только силы тяжести.

Все тела при свободном падении независимо от массы падают с одинаковым ускорением, называемым ускорением свободного падения.

Ускорение свободного падения всегда направлено к центру Земли (вертикально вниз).

Обозначение – ( g ) , единицы измерения – м/с 2 .

Важно! ( g ) = 9,8 м/с 2 , но при решении задач считается, что ( g ) = 10 м/с 2 .

Движение тела по вертикали

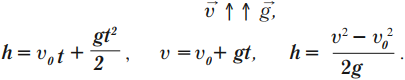

Тело падает вниз, вектор скорости направлен в одну сторону с вектором ускорения свободного падения:

Если тело падает вниз без начальной скорости, то ( v_0 ) = 0.

Время падения рассчитывается по формуле:

Тело брошено вверх:

Если брошенное вверх тело достигло максимальной высоты, то ( v ) = 0.

Время подъема рассчитывается по формуле:

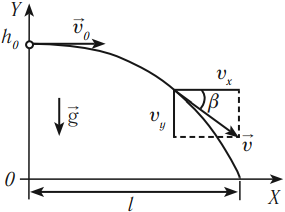

Движение тела, брошенного горизонтально

Движение тела, брошенного горизонтально, можно представить как суперпозицию двух движений:

- равномерного движения по горизонтали со скоростью ( v_0=v_ <0x>) ;

- равноускоренного движения по вертикали с ускорением свободного падения ( g ) и без начальной скорости ( v_<0y>=0 ) .

Скорость тела в любой момент времени:

Угол между вектором скорости и осью ОХ:

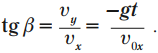

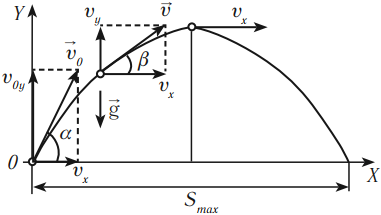

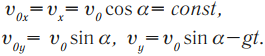

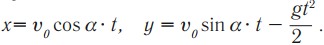

Движение тела, брошенного под углом к горизонту (баллистическое движение)

Движение тела, брошенного под углом к горизонту, можно представить как суперпозицию двух движений:

- равномерного движения по горизонтали;

- равноускоренного движения по вертикали с ускорением свободного падения.

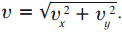

Скорость тела в любой момент времени:

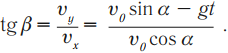

Угол между вектором скорости и осью ОХ:

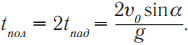

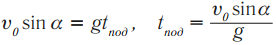

Время подъема на максимальную высоту:

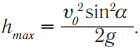

Максимальная высота подъема:

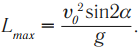

Максимальная дальность полета:

Важно!

При движении вверх вертикальная составляющая скорости будет уменьшаться, т. е. тело вдоль вертикальной оси движется равнозамедленно.

При движении вниз вертикальная составляющая скорости будет увеличиваться, т. е. тело вдоль вертикальной оси движется равноускоренно.

Скорость ( v_0 ) , с которой тело брошено с Земли, будет равна скорости, с которой оно упадет на Землю. Угол ( alpha ) , под которым тело брошено, будет равен углу, под которым оно упадет.

При решении задач на движение тела, брошенного под углом к горизонту, важно помнить, что в точке максимального подъема проекция скорости на ось ОУ равна нулю:

Это облегчает решение задач:

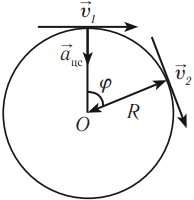

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью – простейший вид криволинейного движения.

Траектория движения – окружность. Вектор скорости направлен по касательной к окружности.

Модуль скорости тела с течением времени не изменяется, а ее направление при движении по окружности в каждой точке изменяется, поэтому движение по окружности – это движение с ускорением.

Ускорение, которое изменяет направление скорости, называется центростремительным.

Центростремительное ускорение направлено по радиусу окружности к ее центру.

Центростремительное ускорение – это ускорение, характеризующее быстроту изменения направления вектора линейной скорости.

Обозначение – ( a_ <цс>) , единицы измерения – м/с 2 .

Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью является периодическим движением, т. е. его координата повторяется через равные промежутки времени.

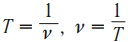

Период – это время, за которое тело совершает один полный оборот.

Обозначение – ( T ) , единицы измерения – с.

где ( N ) – количество оборотов, ( t ) – время, за которое эти обороты совершены.

Частота вращения – это число оборотов за единицу времени.

Обозначение – ( nu ) , единицы измерения – с –1 (Гц).

Период и частота – взаимно обратные величины:

Линейная скорость – это скорость, с которой тело движется по окружности.

Обозначение – ( v ) , единицы измерения – м/с.

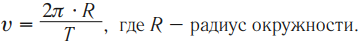

Линейная скорость направлена по касательной к окружности:

Угловая скорость – это физическая величина, равная отношению угла поворота к времени, за которое поворот произошел.

Обозначение – ( omega ) , единицы измерения – рад/с .

Направление угловой скорости можно определить по правилу правого винта (буравчика).

Если вращательное движение винта совпадает с направлением движения тела по окружности, то поступательное движение винта совпадает с направлением угловой скорости.

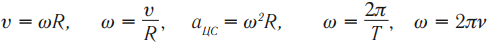

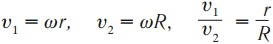

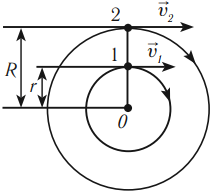

Связь различных величин, характеризующих движение по окружности с постоянной по модулю скоростью:

Важно!

При равномерном движении тела по окружности точки, лежащие на радиусе, движутся с одинаковой угловой скоростью, т. к. радиус за одинаковое время поворачивается на одинаковый угол. А вот линейная скорость разных точек радиуса различна в зависимости от того, насколько близко или далеко от центра они располагаются:

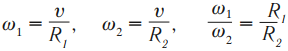

Если рассматривать равномерное движение двух сцепленных тел, то в этом случае одинаковыми будут линейные скорости, а угловые скорости тел будут различны в зависимости от радиуса тела:

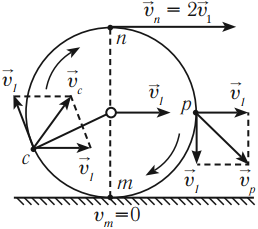

Когда колесо катится равномерно по дороге, двигаясь относительно нее с линейной скоростью ( v_1 ) , и все точки обода колеса движутся относительно его центра с такой же линейной скоростью ( v_1 ) , то относительно дороги мгновенная скорость разных точек колеса различна.

Мгновенная скорость нижней точки ( (m) ) равна нулю, мгновенная скорость в верхней точке ( (n) ) равна удвоенной скорости ( v_1 ) , мгновенная скорость точки ( (p) ) , лежащей на горизонтальном радиусе, рассчитывается по теореме Пифагора, а мгновенная скорость в любой другой точке ( (c) ) – по теореме косинусов.

Как определить проекцию начальной скорости по уравнению

лЙОЕНБФЙЛБ ЙЪХЮБЕФ ТБЪМЙЮОЩЕ НЕИБОЙЮЕУЛЙЕ ДЧЙЦЕОЙС ФЕМ ВЕЪ ТБУУНПФТЕОЙС РТЙЮЙО ЧЩЪЩЧБАЭЙИ ЬФЙ ДЧЙЦЕОЙС.

1.1.1 лЙОЕНБФЙЛБ РПУФХРБФЕМШОПЗП ДЧЙЦЕОЙС

рТЙ РПУФХРБФЕМШОПН ДЧЙЦЕОЙЙ ФЕМБ ЧУЕ ФПЮЛЙ ФЕМБ ДЧЙЦХФУС ПДЙОБЛПЧП, Й, ЧНЕУФП ФПЗП ЮФПВЩ ТБУУНБФТЙЧБФШ ДЧЙЦЕОЙЕ ЛБЦДПК ФПЮЛЙ ФЕМБ, НПЦОП ТБУУНБФТЙЧБФШ ДЧЙЦЕОЙЕ ФПМШЛП ПДОПК ЕЗП ФПЮЛЙ.

пУОПЧОЩЕ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ ДЧЙЦЕОЙС НБФЕТЙБМШОПК ФПЮЛЙ: ФТБЕЛФПТЙС ДЧЙЦЕОЙС, РЕТЕНЕЭЕОЙЕ ФПЮЛЙ, РТПКДЕООЩК ЕА РХФШ, ЛППТДЙОБФЩ, УЛПТПУФШ Й ХУЛПТЕОЙЕ.

мЙОЙА, РП ЛПФПТПК ДЧЙЦЕФУС НБФЕТЙБМШОБС ФПЮЛБ Ч РТПУФТБОУФЧЕ, ОБЪЩЧБАФ ФТБЕЛФПТЙЕК.

рЕТЕНЕЭЕОЙЕН НБФЕТЙБМШОПК ФПЮЛЙ ЪБ ОЕЛПФПТЩК РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ОБЪЩЧБЕФУС ЧЕЛФПТ РЕТЕНЕЭЕОЙС ∆r=r-r0, ОБРТБЧМЕООЩК ПФ РПМПЦЕОЙС ФПЮЛЙ Ч ОБЮБМШОЩК НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ Л ЕЕ РПМПЦЕОЙА Ч ЛПОЕЮОЩК НПНЕОФ.

уЛПТПУФШ НБФЕТЙБМШОПК ФПЮЛЙ РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК ЧЕЛФПТ, ИБТБЛФЕТЙЪХАЭЙК ОБРТБЧМЕОЙЕ Й ВЩУФТПФХ РЕТЕНЕЭЕОЙС НБФЕТЙБМШОПК ФПЮЛЙ ПФОПУЙФЕМШОП ФЕМБ ПФУЮЕФБ. чЕЛФПТ ХУЛПТЕОЙС ИБТБЛФЕТЙЪХЕФ ВЩУФТПФХ Й ОБРТБЧМЕОЙЕ ЙЪНЕОЕОЙС УЛПТПУФЙ НБФЕТЙБМШОПК ФПЮЛЙ ПФОПУЙФЕМШОП ФЕМБ ПФУЮЕФБ.

1.1.2 тБЧОПНЕТОПЕ РТСНПМЙОЕКОПЕ ДЧЙЦЕОЙЕ

тБЧОПНЕТОЩН РТСНПМЙОЕКОЩН ДЧЙЦЕОЙЕН ОБЪЩЧБЕФУС ФБЛПЕ РТСНПМЙОЕКОПЕ ДЧЙЦЕОЙЕ, РТЙ ЛПФПТПН НБФЕТЙБМШОБС ФПЮЛБ (ФЕМП) ДЧЙЦЕФУС РП РТСНПК Й Ч МАВЩЕ ТБЧОЩЕ РТПНЕЦХФЛЙ ЧТЕНЕОЙ УПЧЕТЫБЕФ ПДЙОБЛПЧЩЕ РЕТЕНЕЭЕОЙС.

чЕЛФПТ УЛПТПУФЙ ТБЧОПНЕТОПЗП РТСНПМЙОЕКОПЗП ДЧЙЦЕОЙС НБФЕТЙБМШОПК ФПЮЛЙ ОБРТБЧМЕО ЧДПМШ ЕЕ ФТБЕЛФПТЙЙ Ч УФПТПОХ ДЧЙЦЕОЙС. чЕЛФПТ УЛПТПУФЙ РТЙ ТБЧОПНЕТОПН РТСНПМЙОЕКОПН ДЧЙЦЕОЙЙ ТБЧЕО ЧЕЛФПТХ РЕТЕНЕЭЕОЙС ЪБ МАВПК РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ, РПДЕМЕООПНХ ОБ ЬФПФ РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ:

рТЙНЕН МЙОЙА, РП ЛПФПТПК ДЧЙЦЕФУС НБФЕТЙБМШОБС ФПЮЛБ, ЪБ ПУШ ЛППТДЙОБФ пи, РТЙЮЕН ЪБ РПМПЦЙФЕМШОПЕ ОБРТБЧМЕОЙЕ ПУЙ ЧЩВЕТЕН ОБРТБЧМЕОЙЕ ДЧЙЦЕОЙС ФПЮЛЙ. фПЗДБ, УРТПЕГЙТПЧБЧ ЧЕЛФПТЩ r Й v, ОБ ЬФХ ПУШ, ДМС РТПЕЛГЙК ∆rx = |∆r| Й ∆vx = |∆v| ЬФЙИ ЧЕЛФПТПЧ НЩ НПЦЕН ЪБРЙУБФШ:

ф.Л. РТЙ ТБЧОПНЕТОПН РТСНПМЙОЕКОПН ДЧЙЦЕОЙЙ S = |∆r|, НПЦЕН ЪБРЙУБФШ: Sx = vx · t. фПЗДБ ДМС ЛППТДЙОБФЩ ФЕМБ Ч МАВПК НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ ЙНЕЕН:

ЗДЕ И0 — ЛППТДЙОБФБ ФЕМБ Ч ОБЮБМШОЩК НПНЕОФ t = 0.

рТЙНЕТ 1. хТБЧОЕОЙЕ ДЧЙЦЕОЙС ФЕМБ ДБОП Ч ЧЙДЕ И = 4 — 3t. пРТЕДЕМЙФШ ОБЮБМШОХА ЛППТДЙОБФХ ФЕМБ, УЛПТПУФШ ДЧЙЦЕОЙС Й РЕТЕНЕЭЕОЙС ФЕМБ ЪБ 2 УЕЛХОДЩ.

тЕЫЕОЙЕ: уТБЧОЙН ДБООПЕ ХТБЧОЕОЙЕ ДЧЙЦЕОЙС ФЕМБ У ХТБЧОЕОЙЕН ДЧЙЦЕОЙС Ч ПВЭЕН ЧЙДЕ: И = И0 + vx t Й И = 4 — 3t.

пЮЕЧЙДОП, ЮФП И0 = 4Н, vx = — 3Н/У (ЪОБЛ «-» ПЪОБЮБЕФ, ЮФП ОБРТБЧМЕОЙЕ УЛПТПУФЙ ОЕ УПЧРБДБЕФ У ОБРТБЧМЕОЙЕН ПУЙ пи, Ф.Е. ПОЙ РТПФЙЧПРПМПЦОП ОБРТБЧМЕОЩ). рЕТЕНЕЭЕОЙЕ ФЕМБ ОБКДЕН РП ЖПТНХМЕ: S = И — И0. лПОЕЮОХА ЛППТДЙОБФХ И НПЦОП ПРТЕДЕМЙФШ, РПДУФБЧМСС Ч ХТБЧОЕОЙЕ ДЧЙЦЕОЙС ЧТЕНС t1: И = 4 — 3t1. ч ПВЭЕН ЧЙДЕ ЖПТНХМБ РЕТЕНЕЭЕОЙС: S = 4 — 3t1 — И0 = 4 — 3t1 — 4 = — 3t1 = -3 · 2 = — 6 Н (фЕМП ДЧЙЦЕФУС Ч ПФТЙГБФЕМШОПН ОБРТБЧМЕОЙЙ ПУЙ пи).

рТЙНЕТ 2.мПДПЮОЙЛ РЕТЕЧПЪЙФ РБУУБЦЙТПЧ У ПДОПЗП ВЕТЕЗБ ОБ ДТХЗПК ЪБ ЧТЕНС t =10 НЙО. РП ФТБЕЛФПТЙЙ бч. уЛПТПУФШ ФЕЮЕОЙС ТЕЛЙ vТ = 0,3 Н/У, ЫЙТЙОБ ТЕЛЙ 240 Н. у ЛБЛПК УЛПТПУФША v ПФОПУЙФЕМШОП ЧПДЩ Й РПД ЛБЛЙН ХЗМПН α Л ВЕТЕЗХ ДПМЦОБ ДЧЙЗБФШУС МПДЛБ, ЮФПВЩ ДПУФЙЮШ ДТХЗПЗП ВЕТЕЗБ ЪБ ХЛБЪБООПЕ ЧТЕНС?

t = 10 НЙО = 660 У.

v’ — ? α — ?

тЕЫЕОЙЕ: рТЙНЕН ВЕТЕЗ ЪБ ОЕРПДЧЙЦОХА УЙУФЕНХ ПФУЮЕФБ. фПЗДБ ПФОПУЙФЕМШОП ВЕТЕЗБ УЛПТПУФШ МПДЛЙ ТБЧОБ:

ьФБ УЛПТПУФШ (ТЙУХОПЛ 1.1), СЧМСЕФУС УХННПК ДЧХИ УЛПТПУФЕК: УЛПТПУФЙ МПДЛЙ ПФОПУЙФЕМШОП ЧПДЩ v’ (УЛПТПУФЙ ПФОПУЙФЕМШОП РПДЧЙЦОПК УЙУФЕНЩ ПФУЮЕФБ) Й УЛПТПУФЙ ТЕЛЙ vТ (УЛПТПУФЙ УБНПК РПДЧЙЦОПК УЙУФЕНЩ ПФУЮЕФБ ПФОПУЙФЕМШОП ОЕРПДЧЙЦОПК). рП ЪБЛПОХ УМПЦЕОЙС УЛПТПУФЕК: v =vТ + v’. фБЛ ЛБЛ РП ХУМПЧЙА ЪБДБЮЙ УЛПТПУФШ МПДЛЙ ПФОПУЙФЕМШОП ВЕТЕЗБ ОБРТБЧМЕОБ ЧДПМШ бч, Б УЛПТПУФШ ТЕЛЙ РЕТРЕОДЙЛХМСТОП бч, ФП УЛПТПУФШ МПДЛЙ ПФОПУЙФЕМШОП ЧПДЩ(РП ФЕПТЕНЕ рЙЖБЗПТБ):

йУЛПНЩК ХЗПМ НПЦОП ОБКФЙ ЙЪ ЧЩТБЦЕОЙС:

пФЧЕФ: v’ = 0.5 Н /У, α = arctg ≈ 53 0 .

1.1.3 оЕТБЧОПНЕТОПЕ ДЧЙЦЕОЙЕ

дЧЙЦЕОЙЕ, РТЙ ЛПФПТПН ЪБ ТБЧОЩЕ РТПНЕЦХФЛЙ ЧТЕНЕОЙ ФЕМП УПЧЕТЫБЕФ ОЕТБЧОЩЕ РЕТЕНЕЭЕОЙС ОБЪЩЧБАФ ОЕТБЧОПНЕТОЩН ЙМЙ РЕТЕНЕООЩН. уТЕДОЕК УЛПТПУФША vУТ ОБЪЩЧБЕФУС ЧЕМЙЮЙОБ, ТБЧОБС ПФОПЫЕОЙА РЕТЕНЕЭЕОЙС ФЕМБ ∆r ЪБ ОЕЛПФПТЩК РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ∆t Л ЬФПНХ РТПНЕЦХФЛХ:

нПДХМШ УТЕДОЕК УЛПТПУФЙ ПРТЕДЕМСЕФУС ЛБЛ ПФОПЫЕОЙЕ РХФЙ ∆S, РТПКДЕООПЗП ФЕМПН ЪБ ОЕЛПФПТЩК РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ, Л ЬФПНХ РТПНЕЦХФЛХ:

оБРТБЧМЕОЙЕ ЧЕЛФПТБ УТЕДОЕК УЛПТПУФЙ vУТ УПЧРБДБЕФ У ОБРТБЧМЕОЙЕН ∆r (ТЙУХОПЛ 1.2).

рТЙ ОЕПЗТБОЙЮЕООПН ХНЕОШЫЕОЙЙ ∆t, vУТ УФТЕНЙФУС Л РТЕДЕМШОПНХ ЪОБЮЕОЙА, ЛПФПТПЕ ОБЪЩЧБЕФУС НЗОПЧЕООПК УЛПТПУФША. йФБЛ, НЗОПЧЕООБС УЛПТПУФШ v ЕУФШ РТЕДЕМ, Л ЛПФПТПНХ УФТЕНЙФУС УТЕДОСС УЛПТПУФШ vУТ, ЛПЗДБ РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ДЧЙЦЕОЙС УФТЕНЙФУС Л ОХМА:

йЪ ЛХТУБ НБФЕНБФЙЛЙ ЙЪЧЕУФОП, ЮФП РТЕДЕМ ПФОПЫЕОЙС РТЙТБЭЕОЙС ЖХОЛГЙЙ Л РТЙТБЭЕОЙА БТЗХНЕОФБ, ЛПЗДБ РПУМЕДОЙК УФТЕНЙФУС Л ОХМА РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК РЕТЧХА РТПЙЪЧПДОХА ЬФПК ЖХОЛГЙЙ РП ДБООПНХ БТЗХНЕОФХ. рПЬФПНХ:

нЗОПЧЕООБС УЛПТПУФШ v ЕУФШ ЧЕЛФПТОБС ЧЕМЙЮЙОБ, ТБЧОБС РЕТЧПК РТПЙЪЧПДОПК ТБДЙХУБ — ЧЕЛФПТБ ДЧЙЦХЭЕКУС ФПЮЛЙ РП ЧТЕНЕОЙ. фБЛ ЛБЛ УЕЛХЭБС Ч РТЕДЕМЕ УПЧРБДБЕФ У ЛБУБФЕМШОПК, ФП ЧЕЛФПТ УЛПТПУФЙ v ОБРТБЧМЕО РП ЛБУБФЕМШОПК Л ФТБЕЛФПТЙЙ Ч УФПТПОХ ДЧЙЦЕОЙС (ТЙУХОПЛ 1.2).

рП НЕТЕ ХНЕОШЫЕОЙЕ ∆t РХФШ ∆S ЧУЕ ВПМШЫЕ ВХДЕФ РТЙВМЙЦБФШУС Л |∆r|, РПЬФПНХ НПДХМШ НЗОПЧЕООПК УЛПТПУФЙ:

фБЛЙН ПВТБЪПН, НПДХМШ НЗОПЧЕООПК УЛПТПУФЙ v ТБЧЕО РЕТЧПК РТПЙЪЧПДОПК РХФЙ РП ЧТЕНЕОЙ :

рТЙ ОЕТБЧОПНЕТОПН ДЧЙЦЕОЙЙ ФЕМБ ЕЗП УЛПТПУФШ ОЕРТЕТЩЧОП ЙЪНЕОСЕФУС. лБЛ ВЩУФТП ЙЪНЕОСЕФУС УЛПТПУФШ ФЕМБ, РПЛБЪЩЧБЕФ ЧЕМЙЮЙОБ, ЛПФПТБС ОБЪЩЧБЕФУС ХУЛПТЕОЙЕН. уТЕДОЙН ХУЛПТЕОЙЕН ОЕТБЧОПНЕТОПЗП ДЧЙЦЕОЙС Ч ЙОФЕТЧБМЕ ПФ t ДП t + ∆t ОБЪЩЧБЕФУС ЧЕЛФПТОБС ЧЕМЙЮЙОБ, ТБЧОБС ПФОПЫЕОЙА ЙЪНЕОЕОЙС УЛПТПУФЙ ∆v Л ЙОФЕТЧБМХ ЧТЕНЕОЙ ∆t:

нЗОПЧЕООЩН ХУЛПТЕОЙЕН Б Ч НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ t ВХДЕФ РТЕДЕМ УТЕДОЕЗП ХУЛПТЕОЙС:

фБЛЙН ПВТБЪПН, ХУЛПТЕОЙЕ ∆Б ЕУФШ ЧЕЛФПТОБС ЧЕМЙЮЙОБ, ТБЧОБС РЕТЧПК РТПЙЪЧПДОПК УЛПТПУФЙ РП ЧТЕНЕОЙ. ч ДБООПК УЙУФЕНЕ ПФУЮЕФБ ЧЕЛФПТ ХУЛПТЕОЙС НПЦЕФ ВЩФШ ЪБДБО РТПЕЛГЙСНЙ ОБ УППФЧЕФУФЧХАЭЙЕ ЛППТДЙОБФОЩЕ ПУЙ (РТПЕЛГЙСНЙ БИ, БХ, Бz).

уПУФБЧМСАЭБС Бτ ЧЕЛФПТБ ХУЛПТЕОЙС, ОБРТБЧМЕООБС ЧДПМШ ЛБУБФЕМШОПК Л ФТБЕЛФПТЙЙ Ч ДБООПК ФПЮЛЕ, ОБЪЩЧБЕФУС ФБОЗЕОГЙБМШОЩН (ЛБУБФЕМШОЩН) ХУЛПТЕОЙЕН. фБОЗЕОГЙБМШОПЕ ХУЛПТЕОЙЕ ИБТБЛФЕТЙЪХЕФ ЙЪНЕОЕОЙЕ ЧЕЛФПТБ УЛПТПУФЙ РП НПДХМА. чЕЛФПТ Бτ ОБРТБЧМЕО Ч УФПТПОХ ДЧЙЦЕОЙС ФПЮЛЙ РТЙ ЧПЪТБУФБОЙЙ ЕЕ УЛПТПУФЙ (ТЙУХОПЛ 1.3 — Б) Й Ч РТПФЙЧПРПМПЦОХА УФПТПОХ — РТЙ ХВЩЧБОЙЙ УЛПТПУФЙ (ТЙУХОПЛ 1.3 — В).

фБОЗЕОГЙБМШОБС УПУФБЧМСАЭБС ХУЛПТЕОЙС Бτ ТБЧОБ РЕТЧПК РТПЙЪЧПДОПК РП ЧТЕНЕОЙ ПФ НПДХМС УЛПТПУФЙ, ПРТЕДЕМСС ФЕН УБНЩН ВЩУФТПФХ ЙЪНЕОЕОЙС УЛПТПУФЙ РП НПДХМА:

чФПТБС УПУФБЧМСАЭБС ХУЛПТЕОЙС, ТБЧОБС:

ОБЪЩЧБЕФУС ОПТНБМШОПК УПУФБЧМСАЭЕК ХУЛПТЕОЙС Й ОБРТБЧМЕОБ РП ОПТНБМЙ Л ФТБЕЛФПТЙЙ Л ГЕОФТХ ЕЕ ЛТЙЧЙЪОЩ (РПЬФПНХ ЕЕ ОБЪЩЧБАФ ФБЛ ЦЕ ГЕОФТПУФТЕНЙФЕМШОЩН ХУЛПТЕОЙЕН).

рПМОПЕ ХУЛПТЕОЙЕ ЕУФШ ЗЕПНЕФТЙЮЕУЛБС УХННБ ФБОЗЕОГЙБМШОПК Й ОПТНБМШОПК УПУФБЧМСАЭЙИ:

рТЙНЕТ 1. рХУФШ И ЧПЪТБУФБЕФ РТПРПТГЙПОБМШОП ЛЧБДТБФХ ЧТЕНЕОЙ, Ф.Е. И = б·t 2 . юЕНХ ТБЧОБ НЗОПЧЕООБС УЛПТПУФШ Ч НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ t1 — ?

тЕЫЕОЙЕ: ч ПВЭЕН УМХЮБЕ РТПЙЪЧПДОБС ПФ УФЕРЕООПК ЖХОЛГЙЙ t n ЪБРЙУЩЧБЕФУС Ч ЧЙДЕ:

нЗОПЧЕООБС УЛПТПУФШ ПРТЕДЕМСЕФУС:

пФЧЕФ: ч НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ t1 ЙНЕЕН v = 2·Б·t1.

рТЙНЕТ 2. ъБЧЙУЙНПУФШ РТПКДЕООПЗП ФЕМПН РХФЙ S ПФ ЧТЕНЕОЙ t ЪБДБЕФУС ХТБЧОЕОЙЕН S = At — Bt 2 + Ct 3 , ЗДЕ б = 2 Н/У, ч = 3 Н/У 2 , у = 4 Н/У 3 .

оБКФЙ: Б) ЪБЧЙУЙНПУФШ УЛПТПУФЙ v Й ХУЛПТЕОЙС a ФЕМБ ПФ ЧТЕНЕОЙ t;

В) ТБУУФПСОЙЕ S, УЛПТПУФШ v Й ХУЛПТЕОЙЕ Б ФЕМБ ЮЕТЕЪ ЧТЕНС t =2 У РПУМЕ ОБЮБМБ ДЧЙЦЕОЙС.

S = At — Bt 2 + Ct 3 , б = 2 Н/У, ч = 3 Н/У 2 , у = 4 Н/У 3 ;

В) S -? , V -? , a-? РТЙ t = 2 c.

Б) уЛПТПУФШ ФЕМБ: v = ds /dt ; v = A — 2Bt + 3Ct 2 ; v = 2 — 6t + 12t 2 Н/У. хУЛПТЕОЙЕ ФЕМБ: Б = dv /dt; Б= — 2B + 6уt; a = — 6 + 24t Н/У 2 .

В) тБУУФПСОЙЕ, РТПКДЕООПЕ ФЕМПН, S = 2t — 3t 2 + 4t 3 . фПЗДБ ЮЕТЕЪ ЧТЕНС t = 2c ЙНЕЕН: S = 24 Н; v = 38 Н/У; Б = 42 Н/У 2 .

пФЧЕФ: v = 2 — 6t + 12t 2 ; a = — 6 + 24 t Н/У 2 ; S = 24 Н; v = 38 Н/У; Б = 42 Н/У 2 .

1.1.4 тБЧОПРЕТЕНЕООПЕ РТСНПМЙОЕКОПЕ ДЧЙЦЕОЙЕ

тБЧОПРЕТЕНЕООЩН ОБЪЩЧБЕФУС ДЧЙЦЕОЙЕ, РТЙ ЛПФПТПН УЛПТПУФШ ФЕМБ (НБФЕТЙБМШОПК ФПЮЛЙ) ЪБ МАВЩЕ ТБЧОЩЕ РТПНЕЦХФЛЙ ЧТЕНЕОЙ ЙЪНЕОСЕФУС ПДЙОБЛПЧП, Ф.Е. ОБ ТБЧОЩЕ ЧЕМЙЮЙОЩ. ьФП ДЧЙЦЕОЙЕ НПЦЕФ ВЩФШ ТБЧОПХУЛПТЕООЩН Й ТБЧОПЪБНЕДМЕООЩН.

еУМЙ ОБРТБЧМЕОЙЕ ХУЛПТЕОЙС Б УПЧРБДБЕФ У ОБРТБЧМЕОЙЕН УЛПТПУФЙ v ФПЮЛЙ, ДЧЙЦЕОЙЕ ОБЪЩЧБЕФУС ТБЧОПХУЛПТЕООЩН. еУМЙ ОБРТБЧМЕОЙЕ ЧЕЛФПТПЧ Б Й v РТПФЙЧПРПМПЦОЩ, ДЧЙЦЕОЙЕ ОБЪЩЧБЕФУС ТБЧОПЪБНЕДМЕООЩН.

рТЙ ТБЧОПРЕТЕНЕООПН РТСНПМЙОЕКОПН ДЧЙЦЕОЙЙ ХУЛПТЕОЙЕ ПУФБЕФУС РПУФПСООЩН Й РП НПДХМА Й РП ОБРТБЧМЕОЙА (Б = const). рТЙ ЬФПН УТЕДОЕЕ ХУЛПТЕОЙЕ БУТ ТБЧОП НЗОПЧЕООПНХ ХУЛПТЕОЙА Б ЧДПМШ ФТБЕЛФПТЙЙ ФПЮЛЙ. оПТНБМШОПЕ ХУЛПТЕОЙЕ РТЙ ЬФПН ПФУХФУФЧХЕФ ( Бn=0 ).

йЪНЕОЕОЙЕ УЛПТПУФЙ ∆v = v — v0 Ч ФЕЮЕОЙЙ РТПНЕЦХФЛБ ЧТЕНЕОЙ ∆t = t — t0 РТЙ ТБЧОПРЕТЕНЕООПН РТСНПМЙОЕКОПН ДЧЙЦЕОЙЙ ТБЧОП: ∆v = a·∆t, ЙМЙ v — v0 = a·(t — t0). еУМЙ Ч НПНЕОФ ОБЮБМБ ПФУЮЕФБ ЧТЕНЕОЙ (t0) УЛПТПУФШ ФПЮЛЙ ТБЧОБ v0 (ОБЮБМШОБС УЛПТПУФШ) Й ХУЛПТЕОЙЕ Б ЙЪЧЕУФОП, ФП УЛПТПУФШ v Ч РТПЙЪЧПМШОЩК НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ t: v = v0 + a·t. рТПЕЛГЙС ЧЕЛФПТБ УЛПТПУФЙ ОБ ПУШ пи УЧСЪБОБ У УППФЧЕФУФЧХАЭЙНЙ РТПЕЛГЙСНЙ ЧЕЛФПТПЧ ОБЮБМШОПК УЛПТПУФЙ Й ХУЛПТЕОЙС ХТБЧОЕОЙЕН: vИ = v0И ± aИ·t. бОБМПЗЙЮОП ЪБРЙУЩЧБАФУС ХТБЧОЕОЙС ДМС РТПЕЛГЙК ЧЕЛФПТБ УЛПТПУФЙ ОБ ДТХЗЙЕ ЛППТДЙОБФОЩЕ ПУЙ.

чЕЛФПТ РЕТЕНЕЭЕОЙС ∆r ФПЮЛЙ ЪБ РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ∆t = t — t0 РТЙ ТБЧОПРЕТЕНЕООПН РТСНПМЙОЕКОПН ДЧЙЦЕОЙЙ У ОБЮБМШОПК УЛПТПУФША v0 Й ХУЛПТЕОЙЕН Б ТБЧЕО:

Б ЕЗП РТПЕЛГЙС ОБ ПУШ пи (ЙМЙ РЕТЕНЕЭЕОЙЕ ФПЮЛЙ ЧДПМШ УППФЧЕФУФЧХАЭЕК ПУЙ ЛППТДЙОБФ) РТЙ t0 = 0 ТБЧОБ:

рХФШ Sx, РТПКДЕООЩК ФПЮЛПК ЪБ РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ∆t = t — t0 Ч ТБЧОПРЕТЕНЕООПН РТСНПМЙОЕКОПН ДЧЙЦЕОЙЙ У ОБЮБМШОПК УЛПТПУФША v0 Й ХУЛПТЕОЙЕН Б, РТЙ t0 = 0 ТБЧЕО:

фБЛ ЛБЛ ЛППТДЙОБФБ ФЕМБ ТБЧОБ И = И0 + S, ФП ХТБЧОЕОЙЕ ДЧЙЦЕОЙС ФЕМБ ЙНЕЕФ ЧЙД:

чПЪНПЦОП ФБЛ ЦЕ РТЙ ТЕЫЕОЙЙ ЪБДБЮ ЙУРПМШЪПЧБФШ ЖПТНХМХ:

рТЙНЕТ 1. хУЛПТЕОЙЕ БЧФПНПВЙМС ТБЧОП Б = — 4 Н/У2. юФП ЬФП ПЪОБЮБЕФ?

тЕЫЕОЙЕ: хУЛПТЕОЙЕ БЧФПНПВЙМС ПФТЙГБФЕМШОП, УМЕДПЧБФЕМШОП, УЛПТПУФШ ЕЗП ХНЕОШЫБЕФУС, Ф.Е. БЧФПНПВЙМШ ФПТНПЪЙФ. еЗП УЛПТПУФШ ХНЕОШЫБЕФУС ОБ 4 Н/У ЪБ ЛБЦДХА УЕЛХОДХ.

рТЙНЕТ 2. дЧБ ЧЕМПУЙРЕДЙУФБ ЕДХФ ОБЧУФТЕЮХ ДТХЗ ДТХЗХ. пДЙО, ЙНЕС УЛПТПУФШ 18 ЛН/Ю, ДЧЙЦЕФУС ТБЧОПЪБНЕДМЕООП, У ХУЛПТЕОЙЕН 20 УН/У 2 , ДТХЗПК, ЙНЕС УЛПТПУФШ 5,4 ЛН/Ю, ДЧЙЦЕФУС ТБЧОПХУЛПТЕООП У ХУЛПТЕОЙЕН 0,2 Н/У 2 . юЕТЕЪ ЛБЛПЕ ЧТЕНС ЧЕМПУЙРЕДЙУФЩ ЧУФТЕФСФУС Й ЛБЛПЕ РЕТЕНЕЭЕОЙЕ УПЧЕТЫЙФ ЛБЦДЩК ЙЪ ОЙИ ДП ЧУФТЕЮЙ, ЕУМЙ ТБУУФПСОЙЕ НЕЦДХ ОЙНЙ Ч ОБЮБМШОЩК НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ 130 Н?

v01 = 18 ЛН/Ю = 5 Н/У,

a1 = 20 УН/У 2 = 0,2 Н/У 2 ,

Б) |

В) |

||

тЕЫЕОЙЕ: рХУФШ ПУШ пи УПЧРБДБЕФ У ОБРТБЧМЕОЙЕН ДЧЙЦЕОЙС РЕТЧПЗП ЧЕМПУЙРЕДЙУФБ, Б ОБЮБМП ЛППТДЙОБФ У ФПЮЛПК O, Ч ЛПФПТПК ПО ОБИПДЙМУС Ч НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ t = 0 (ТЙУХОПЛ 1.4). фПЗДБ ХТБЧОЕОЙС ДЧЙЦЕОЙС ЧЕМПУЙРЕДЙУФБ ФБЛПЧЩ : ч НПНЕОФ ЧУФТЕЮЙ Ч ФПЮЛЕ б: t = t1; x1 = x2. фПЗДБ РПМХЮЙН ТБЧЕОУФЧП:

пРТЕДЕМЙН РЕТЕНЕЭЕОЙЕ ЛБЦДПЗП ДП ЧУФТЕЮЙ. 1.1.5 уЧПВПДОПЕ РБДЕОЙЕ ФЕМ. дЧЙЦЕОЙЕ ФЕМБ, ВТПЫЕООПЗП ЧЕТФЙЛБМШОП ЧЧЕТИуЧПВПДОЩН РБДЕОЙЕН ОБЪЩЧБЕФУС ДЧЙЦЕОЙЕ, ЛПФПТПЕ УПЧЕТЫЙМП ВЩ ФЕМП ФПМШЛП РПД ДЕКУФЧЙЕН УЙМЩ ФСЦЕУФЙ ВЕЪ ХЮЕФБ УПРТПФЙЧМЕОЙС ЧПЪДХИБ. рТЙ УЧПВПДОПН РБДЕОЙЙ ФЕМБ У ОЕВПМШЫПК ЧЩУПФЩ h ПФ РПЧЕТИОПУФЙ ъЕНМЙ (h ≪RЪ, ЗДЕ RЪ — ТБДЙХУ ъЕНМЙ) ПОП ДЧЙЦЕФУС У РПУФПСООЩН ХУЛПТЕОЙЕН g, ОБРТБЧМЕООЩН ЧЕТФЙЛБМШОП ЧОЙЪ. хУЛПТЕОЙЕ g ОБЪЩЧБЕФУС ХУЛПТЕОЙЕН УЧПВПДОПЗП РБДЕОЙС. пОП ПДОП Й ФПЦЕ ДМС ЧУЕИ ФЕМ Й ЪБЧЙУЙФ МЙЫШ ПФ ЧЩУПФЩ ОБД ХТПЧОЕН НПТС Й ПФ ЗЕПЗТБЖЙЮЕУЛПК ЫЙТПФЩ. еУМЙ Ч НПНЕОФ ОБЮБМБ ПФУЮЕФБ ЧТЕНЕОЙ (t0 = 0) ФЕМП ЙНЕМП УЛПТПУФШ v0, ФП РП ЙУФЕЮЕОЙЙ РТПЙЪЧПМШОПЗП РТПНЕЦХФЛБ ЧТЕНЕОЙ ∆t = t — t0 УЛПТПУФШ ФЕМБ РТЙ УЧПВПДОПН РБДЕОЙЙ ВХДЕФ: v = v0 + g·t. рХФШ h, РТПКДЕООЩК ФЕМПН Ч УЧПВПДОПН РБДЕОЙЙ, Л НПНЕОФХ ЧТЕНЕОЙ t: нПДХМШ УЛПТПУФЙ ФЕМБ РПУМЕ РТПИПЦДЕОЙС Ч УЧПВПДОПН РБДЕОЙЙ РХФЙ h ОБИПДЙФУС ЙЪ ЖПТНХМЩ: рТПДПМЦЙФЕМШОПУФШ ∆t УЧПВПДОПЗП РБДЕОЙС ВЕЪ ОБЮБМШОПК УЛПТПУФЙ (v0 = 0) У ЧЩУПФЩ h: рТЙНЕТ 1. фЕМП РБДБЕФ ЧЕТФЙЛБМШОП ЧОЙЪ У ЧЩУПФЩ 20 Н ВЕЪ ОБЮБМШОПК УЛПТПУФЙ. пРТЕДЕМЙФШ: 1) РХФШ h, РТПКДЕООЩК ФЕМПН ЪБ РПУМЕДОАА УЕЛХОДХ РБДЕОЙС, 2) УТЕДОАА УЛПТПУФШ РБДЕОЙС vУТ, 3) УТЕДОАА УЛПТПУФШ ОБ ЧФПТПК РПМПЧЙОЕ РХФЙ vУТ2. |

тЕЫЕОЙЕ: оБРТБЧЙН ПУШ Х ЧЕТФЙЛБМШОП ЧОЙЪ, Й РХУФШ ОБЮБМП ЛППТДЙОБФ УПЧРБДБЕФ У ОБЮБМШОЩН РПМПЦЕОЙЕН ФЕМБ (ТЙУХОПЛ 1.5). 1) уПЗМБУОП ЖПТНХМЕ: ХТБЧОЕОЙЕ ДЧЙЦЕОЙС ЪБРЙЫЕФУС Ч ЧЙДЕ: Ч НПНЕОФ РБДЕОЙС ОБ ЪЕНМА Х = h0. пФУАДБ ЧТЕНС ДЧЙЦЕОЙС ФЕМБ: ъБ ЧТЕНС ( t — ∆t) ФЕМП РТПЫМП РХФШ рХФШ ЪБ РПУМЕДОАА УЕЛХОДХ ТБЧЕО: 2) фЕМП РТПЫМП РХФШ h0. чТЕНС ДЧЙЦЕОЙС 3) дМС ПРТЕДЕМЕОЙС УТЕДОЕК УЛПТПУФЙ ОБ ЧФПТПК РПМПЧЙОЕ РХФЙ, ОЕПВИПДЙНП ХЪОБФШ ЧТЕНС, ЪБ ЛПФПТПЕ ЬФБ ЮБУФШ РХФЙ РТПКДЕОБ. чТЕНС ДЧЙЦЕОЙС ОБ ЧФПТПК РПМПЧЙОЕ РХФЙ ТБЧОП РПМОПНХ ЧТЕНЕОЙ РПМЕФБ t НЙОХУ ЧТЕНС t1, ЪБФТБЮЕООПЕ ОБ РТПИПЦДЕОЙЕ РЕТЧПК РПМПЧЙОЩ РХФЙ. чТЕНС t1 ОБИПДЙФУС ЙЪ ХТБЧОЕОЙС: |

,Ф.Е. |  |

фБЛЙН ПВТБЪПН,

уМЕДПЧБФЕМШОП,

рТЙ ДЧЙЦЕОЙЙ ФЕМБ ЧЕТФЙЛБМШОП ЧЧЕТИ У ОБЮБМШОПК УЛПТПУФША v0, ХУЛПТЕОЙЕ ФЕМБ ТБЧОП ХУЛПТЕОЙА УЧПВПДОПЗП РБДЕОЙС g. оБ ХЮБУФЛЕ ДП ОБЙЧЩУЫЕК ФПЮЛЙ РПДЯЕНБ ДЧЙЦЕОЙЕ ФЕМБ СЧМСЕФУС ТБЧОПЪБНЕДМЕООЩН, Б РПУМЕ ДПУФЙЦЕОЙС ЬФПК ФПЮЛЙ — УЧПВПДОЩН РБДЕОЙЕН ВЕЪ ОБЮБМШОПК УЛПТПУФЙ.

уЛПТПУФШ ФЕМБ Ч РТПЙЪЧПМШОЩК НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ t ПФ ОБЮБМБ ДЧЙЦЕОЙС ОЕЪБЧЙУЙНП ПФ ФПЗП, ТБУУНБФТЙЧБЕФУС МЙЫШ РПДЯЕН ФЕМБ ЙМЙ ЕЗП ПРХУЛБОЙЕ РПУМЕ ДПУФЙЦЕОЙС ОБЙЧЩУЫЕК ФПЮЛЙ, ТБЧОБ v = v0 + g·t.

чЕЛФПТ РЕТЕНЕЭЕОЙС ∆r ФЕМБ ЪБ РТПЙЪЧПМШОЩК РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ∆t = t — t0, РТЙ ХУМПЧЙЙ t0 = 0, ТБЧЕО:

ч НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ tРПД, УППФЧЕФУФЧХАЭЙК ОБЙВПМШЫЕНХ РПДЯЕНХ ФЕМБ ОБД ФПЮЛПК ВТПУБОЙС (ЛПЗДБ Х = ХНБИ ЙМЙ ЧЩУПФБ РПДЯЕНБ ФЕМБ НБЛУЙНБМШОБ h = hmax = Хmax — Х0) УЛПТПУФШ ФЕМБ УФБОЕФ ТБЧОБ ОХМА: v = v0 — g·tРПД = 0, ПФЛХДБ tРПД = v0/g, Ч ЬФПФ НПНЕОФ ОБРТБЧМЕОЙЕ ДЧЙЦЕОЙС ФЕМБ ЙЪНЕОСЕФУС ОБ РТПФЙЧПРПМПЦОПЕ.

нБЛУЙНБМШОБС ЧЩУПФБ РПДЯЕНБ ФЕМБ ОБД ФПЮЛПК ВТПУБОЙС:

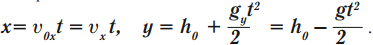

1.1.6 дЧЙЦЕОЙЕ ФЕМБ, ВТПЫЕООПЗП РПД ХЗМПН Л ЗПТЙЪПОФХ Й ВТПЫЕООПЗП ЗПТЙЪПОФБМШОП У ОЕЛПФПТПК ЧЩУПФЩ

дЧЙЦЕОЙЕ ФЕМБ, ВТПЫЕООПЗП У ОЕЛПФПТПК ЧЩУПФЩ, НПЦОП ТБЪМПЦЙФШ ОБ ДЧБ ОЕЪБЧЙУЙНЩИ ДЧЙЦЕОЙС: ТБЧОПНЕТОПЕ РТСНПМЙОЕКОПЕ, РТПЙУИПДСЭЕЕ Ч ЗПТЙЪПОФБМШОПН ОБРТБЧМЕОЙЙ УП УЛПТПУФША υИ , ТБЧОПК ОБЮБМШОПК УЛПТПУФЙ ВТПУБОЙС υ0 (υИ = υ0), Й УЧПВПДОПЕ РБДЕОЙЕ У ЧЩУПФЩ, ОБ ЛПФПТПК ОБИПДЙМПУШ ФЕМП Ч НПНЕОФ ВТПУБОЙС, У ХУЛПТЕОЙЕН g. дМС ПРЙУБОЙС ЬФПЗП ДЧЙЦЕОЙС ЧЩВЙТБАФ РТСНПХЗПМШОХА УЙУФЕНХ ЛППТДЙОБФ ИпХ. фТБЕЛФПТЙС ДЧЙЦЕОЙС СЧМСЕФУС ЧЕФЧШ РБТБВПМЩ (ТЙУХОПЛ 1.6).

хТБЧОЕОЙЕ ДЧЙЦЕОЙС РП ПУСН пИ Й пХ:

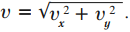

уЛПТПУФШ ФЕМБ Ч МАВПК ФПЮЛЕ ФТБЕЛФПТЙЙ НПЦОП ПРТЕДЕМЙФШ РП ЖПТНХМЕ:

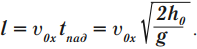

рТЙ ЬФПН ЧТЕНС РПМЕФБ УЧСЪБОП У ЧЕТФЙЛБМШОПК УПУФБЧМСАЭЕК ДЧЙЦЕОЙС. дБМШОПУФШ РПМЕФБ — У ЗПТЙЪПОФБМШОПК.

рТЙНЕТ 1. у ВБЫОЙ ЧЩУПФПК о = 25 Н ЗПТЙЪПОФБМШОП ВТПЫЕО ЛБНЕОШ УП УЛПТПУФША υ0 = 15 Н/У. оБКФЙ: УЛПМШЛП ЧТЕНЕОЙ ЛБНЕОШ ВХДЕФ Ч ДЧЙЦЕОЙЙ; ОБ ЛБЛПН ТБУУФПСОЙЙ Sx ПФ ПУОПЧБОЙЙ ВБЫОЙ ПО ХРБДЕФ ОБ ЪЕНМА; У ЛБЛПК УЛПТПУФША υ ПО ХРБДЕФ ОБ ЪЕНМА; ЛБЛПК ХЗПМ φ УПУФБЧЙФ ФТБЕЛФПТЙС ЛБНОС У ЗПТЙЪПОФПН Ч ФПЮЛЕ ЕЗП РБДЕОЙС ОБ ЪЕНМА.

рЕТЕНЕЭЕОЙЕ ВТПЫЕООПЗП ЗПТЙЪПОФБМШОП ЛБНОС НПЦОП ТБЪМПЦЙФШ ОБ ДЧБ (ТЙУХОПЛ 1.7): ЗПТЙЪПОФБМШОПЕ Sx Й ЧЕТФЙЛБМШОПЕ Sy.

рТЙНЕОСС ЪБЛПО ОЕЪБЧЙУЙНПУФЙ ДЧЙЦЕОЙС, ЙНЕЕН:

1)

2) Sx = L = v0·t = 15 · 2,26 = 33,9 Н;

3) vХ = g · t = 9,81 · 2,26 = 22,1 Н/У,

4)

дЧЙЦЕОЙЕ ФЕМБ, ВТПЫЕООПЗП РПД ХЗМПН Л ЗПТЙЪПОФХ, ФБЛЦЕ НПЦОП ТБЪМПЦЙФШ ОБ ДЧБ ОЕЪБЧЙУЙНЩИ ДЧЙЦЕОЙС: ТБЧОПНЕТОПЕ РТСНПМЙОЕКОПЕ, РТПЙУИПДСЭЕЕ Ч ЗПТЙЪПОФБМШОПН ОБРТБЧМЕОЙЙ У ОБЮБМШОПК УЛПТПУФША v0И = v0·Cosα Й УЧПВПДОПЕ РБДЕОЙЕ У ОБЮБМШОПК УЛПТПУФША v0Х = v0·Sinα, (ТЙУХОПЛ 1.8). зДЕ α — ХЗПМ НЕЦДХ ОБРТБЧМЕОЙСНЙ ЧЕЛФПТБ УЛПТПУФЙ υ0 Й ПУША пИ. фТБЕЛФПТЙЕК ФБЛПЗП ДЧЙЦЕОЙС СЧМСЕФУС РБТБВПМБ. хТБЧОЕОЙС ДЧЙЦЕОЙС РТЙНХФ ЧЙД:

уЛПТПУФШ ФЕМБ Ч МАВПК ФПЮЛЕ ФТБЕЛФПТЙЙ:

рТЙНЕТ 2. фЕМП ВТПЫЕОП РПД ХЗМПН α Л ЗПТЙЪПОФХ У ОБЮБМШОПК УЛПТПУФША υ0. пРТЕДЕМЙФШ ЧТЕНС РПМЕФБ t, НБЛУЙНБМШОХА ЧЩУПФХ о РПДЯЕНБ Й ДБМШОПУФШ L РПМЕФБ.

тЕЫЕОЙЕ: лБЛ ПВЩЮОП ЪБДБЮБ ОБЮЙОБЕФУС У ЧЩСЧМЕОЙС УЙМ, ДЕКУФЧХАЭЙИ ОБ ФЕМП. оБ ФЕМП ДЕКУФЧХЕФ ФПМШЛП УЙМБ ФСЦЕУФЙ, РПЬФПНХ Ч ЗПТЙЪПОФБМШОПН ОБРТБЧМЕОЙЙ ПОП РЕТЕНЕЭБЕФУС ТБЧОПНЕТОП, Б Ч ЧЕТФЙЛБМШОПН — ТБЧОПРЕТЕНЕООП У ХУЛПТЕОЙЕН g.

вХДЕН ТБУУНБФТЙЧБФШ ЧЕТФЙЛБМШОХА Й ЗПТЙЪПОФБМШОХА УПУФБЧМСАЭЙЕ ДЧЙЦЕОЙС ФЕМБ РП ПФДЕМШОПУФЙ, ДМС ЬФПЗП ТБЪМПЦЙН ЧЕЛФПТ ОБЮБМШОПК УЛПТПУФЙ ОБ ЧЕТФЙЛБМШОХА ( υ0·Sinα ) Й ЗПТЙЪПОФБМШОХА ( υ0·Cosα ) УПУФБЧМСАЭЙЕ (ТЙУХОПЛ 1.9).

оБЮОЕН ТБУУНБФТЙЧБФШ ЧЕТФЙЛБМШОХА УПУФБЧМСАЭХА ДЧЙЦЕОЙС. чТЕНС РПМЕФБ t = t1 + t2, ЗДЕ t1 — ЧТЕНС РПДЯЕНБ (ФЕМП ДЧЙЦЕФУС РП ЧЕТФЙЛБМЙ ТБЧОПЪБНЕДМЕООП), t2 — ЧТЕНС УРХУЛБ (ФЕМП ДЧЙЦЕФУС РП ЧЕТФЙЛБМЙ ТБЧОПХУЛПТЕООП).

чЕТФЙЛБМШОБС УЛПТПУФШ ФЕМБ Ч ОБЙЧЩУЫЕК ФПЮЛЕ ФТБЕЛФПТЙЙ (РТЙ t = t1) ТБЧОБ ПЮЕЧЙДОП ОХМА. у ДТХЗПК УФПТПОЩ, ЬФБ УЛПТПУФШ НПЦЕФ ВЩФШ ЧЩТБЦЕОБ РТЙ РПНПЭЙ ЖПТНХМЩ ЪБЧЙУЙНПУФЙ УЛПТПУФЙ ТБЧОПЪБНЕДМЕООПЗП ДЧЙЦЕОЙС ПФ ЧТЕНЕОЙ.

пФУАДБ, РПМХЮБЕН: 0 = υ0Sinα — g·t1 ЙМЙ

(1.2)

рПДУФБЧЙН (1.1) Ч (1.2)

чТЕНС УРХУЛБ t2 НПЦОП ЧЩЮЙУМЙФШ, ТБУУНПФТЕЧ РБДЕОЙЕ ФЕМБ У ЙЪЧЕУФОПК ЧЩУПФЩ о ВЕЪ ОБЮБМШОПК ЧЕТФЙЛБМШОПК УЛПТПУФЙ:

рПМОПЕ ЧТЕНС РПМЕФБ:

дМС ОБИПЦДЕОЙС ДБМШОПУФЙ РПМЕФБ L ОЕПВИПДЙНП ПВТБФЙФШУС Л ЗПТЙЪПОФБМШОПК УПУФБЧМСАЭЕК ДЧЙЦЕОЙС ФЕМБ. лБЛ ХЦЕ ПФНЕЮБМПУШ, РП ЗПТЙЪПОФБМЙ ФЕМП РЕТЕНЕЭБЕФУС ТБЧОПНЕТОП.

1.1.7 тБЧОПРЕТЕНЕООПЕ ДЧЙЦЕОЙЕ ФПЮЛЙ РП ПЛТХЦОПУФЙ

дЧЙЦЕОЙЕ РП ПЛТХЦОПУФЙ СЧМСЕФУС РТПУФЕКЫЙН РТЙНЕТПН ЛТЙЧПМЙОЕКОПЗП ДЧЙЦЕОЙС. уЛПТПУФШ υ ДЧЙЦЕОЙС РП ПЛТХЦОПУФЙ ОБЪЩЧБЕФУС МЙОЕКОПК (ПЛТХЦОПК) УЛПТПУФША. рТЙ ТБЧОПНЕТОПН ДЧЙЦЕОЙЙ РП ПЛТХЦОПУФЙ НПДХМШ НЗОПЧЕООПК УЛПТПУФЙ НБФЕТЙБМШОПК ФПЮЛЙ У ФЕЮЕОЙЕН ЧТЕНЕОЙ ОЕ ЙЪНЕОСЕФУС. дЧЙЦХЭБСУС ФПЮЛБ ЪБ ТБЧОЩЕ РТПНЕЦХФЛЙ ЧТЕНЕОЙ РТПИПДЙФ ТБЧОЩЕ РП ДМЙОЕ ДХЗЙ ПЛТХЦОПУФЙ. фБОЗЕОГЙБМШОПЕ ХУЛПТЕОЙЕ РТЙ ТБЧОПНЕТОПН ДЧЙЦЕОЙЙ ФПЮЛЙ РП ПЛТХЦОПУФЙ ПФУХФУФЧХЕФ ( aτ ). йЪНЕОЕОЙЕ ЧЕЛФПТБ УЛПТПУФЙ υ РП ОБРТБЧМЕОЙА ИБТБЛФЕТЙЪХЕФУС ОПТНБМШОЩН ХУЛПТЕОЙЕН an, ЛПФПТПЕ ОБЪЩЧБЕФУС ФБЛЦЕ ГЕОФТПУФТЕНЙФЕМШОЩН ХУЛПТЕОЙЕН.

ч ЛБЦДПК ФПЮЛЕ ФТБЕЛФПТЙЙ ЧЕЛФПТ an ОБРТБЧМЕО РП ТБДЙХУХ Л ГЕОФТХ ПЛТХЦОПУФЙ, Б ЕЗП НПДХМШ ТБЧЕО:

рТЙ ПРЙУБОЙЙ НЕИБОЙЮЕУЛПЗП ДЧЙЦЕОЙС, Ч ЮБУФОПУФЙ ДЧЙЦЕОЙС РП ПЛТХЦОПУФЙ, ОБТСДХ У РТСНПХЗПМШОПК ДЕЛБТФПЧПК УЙУФЕНПК ЛППТДЙОБФ ЙУРПМШЪХЕФУС РПМСТОБС УЙУФЕНБ ЛППТДЙОБФ. рПМПЦЕОЙЕ ФПЮЛЙ н ОБ ЛБЛПК-ФП РМПУЛПУФЙ (ОБРТЙНЕТ, ипх) ПРТЕДЕМСЕФУС ДЧХНС РПМСТОЩНЙ ЛППТДЙОБФБНЙ: НПДХМЕН r ТБДЙХУБ ЧЕЛФПТБ ФПЮЛЙ Й ХЗМПН φ — ХЗМПЧПК ЛППТДЙОБФПК, ЙМЙ РПМСТОЩН ХЗМПН (ТЙУХОПЛ 1.10).

хЗПМ φ ПФУЮЙФЩЧБЕФУС ПФ ПУЙ пи ДП ТБДЙХУБ-ЧЕЛФПТБ r РТПФЙЧ ЮБУПЧПК УФТЕМЛЙ. фПЮЛХ п Ч ЬФПН УМХЮБЕ ОБЪЩЧБАФ РПМАУПН УЙУФЕНЩ ЛППТДЙОБФ. уПЧНЕУФЙН РПМАУ ЛППТДЙОБФ УЙУФЕНЩ У ГЕОФТПН ПЛТХЦОПУФЙ, РП ЛПФПТПК ДЧЙЦЕФУС НБФЕТЙБМШОБС ФПЮЛБ; ФПЗДБ r = R (ТЙУХОПЛ 1.11), Б ЙЪНЕОЕОЙЕ РПМПЦЕОЙС ФПЮЛЙ ОБ ПЛТХЦОПУФЙ НПЦЕФ ВЩФШ ПИБТБЛФЕТЙЪПЧБОП ЙЪНЕОЕОЙЕН ∆φ ХЗМПЧПК ЛППТДЙОБФЩ ФПЮЛЙ: ∆φ = φ2 -φ1.

хЗПМ ∆φ ОБЪЩЧБЕФУС ХЗМПН РПЧПТПФБ ТБДЙХУБ — ЧЕЛФПТБ ФПЮЛЙ. ьМЕНЕОФБТОЩЕ (ВЕУЛПОЕЮОП НБМЩЕ) ХЗМЩ РПЧПТПФБ ТБУУНБФТЙЧБАФУС ЛБЛ ЧЕЛФПТЩ.

нПДХМШ ЧЕЛФПТБ dφ ТБЧЕО ХЗМХ РПЧПТПФБ. оБРТБЧМЕОЙЕ ЧЕЛФПТБ dφ УПЧРБДБЕФ У ОБРТБЧМЕОЙЕН РПУФХРБФЕМШОПЗП ДЧЙЦЕОЙС ПУФТЙС ЧЙОФБ, ЗПМПЧЛБ ЛПФПТПЗП, ЧТБЭБЕФУС Ч ОБРТБЧМЕОЙЙ ДЧЙЦЕОЙС ФПЮЛЙ РП ПЛТХЦОПУФЙ, Ф.Е. РПДЮЙОСЕФУС РТБЧЙМХ РТБЧПЗП ЧЙОФБ (ТЙУХОПЛ 1.12).

CТЕДОЕК ХЗМПЧПК УЛПТПУФША ДЧЙЦЕОЙС ФПЮЛЙ РП ПЛТХЦОПУФЙ ЧПЛТХЗ ПУЙ ОБЪЩЧБЕФУС ЧЕМЙЮЙОБ ωcp, ТБЧОБС ПФОПЫЕОЙА ХЗМБ РПЧПТПФБ ∆φ ТБДЙХУ-ЧЕЛФПТБ ФПЮЛЙ ЪБ РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ∆t Л ДМЙФЕМШОПУФЙ ЬФПЗП РТПНЕЦХФЛБ:

хЗМПЧПК УЛПТПУФША (НЗОПЧЕООПК ХЗМПЧПК УЛПТПУФША) ω ОБЪЩЧБЕФУС РТЕДЕМ, Л ЛПФПТПНХ УФТЕНЙФУС УТЕДОСС ХЗМПЧБС УЛПТПУФШ РТЙ ВЕУЛПОЕЮОПН ХНЕОШЫЕОЙЙ РТПНЕЦХФЛБ ЧТЕНЕОЙ ∆t, ЙМЙ РЕТЧБС РТПЙЪЧПДОБС ПФ ХЗМБ РПЧПТПФБ РП ЧТЕНЕОЙ:

чЕЛФПТ ω ОБРТБЧМЕО ЧДПМШ ПУЙ ЧТБЭЕОЙС РП РТБЧЙМХ РТБЧПЗП ЧЙОФБ, Ф.Е. ФБЛЦЕ ЛБЛ Й dφ (ТЙУХОПЛ 1.13).

рТЙ ТБЧОПНЕТОПН ДЧЙЦЕОЙЙ ФПЮЛЙ РП ПЛТХЦОПУФЙ ЪБ МАВЩЕ ТБЧОЩЕ РТПНЕЦХФЛЙ ЧТЕНЕОЙ ХЗМЩ РПЧПТПФБ ЕЕ ТБДЙХУ-ЧЕЛФПТБ ПДЙОБЛПЧЩ. уМЕДПЧБФЕМШОП, РТЙ ФБЛПН ДЧЙЦЕОЙЙ НЗОПЧЕООБС ХЗМПЧБС УЛПТПУФШ ТБЧОБ УТЕДОЕК ХЗМПЧПК УЛПТПУФЙ: ω = ωcp. хЗПМ РПЧПТПФБ ∆ω ТБДЙХУ-ЧЕЛФПТБ ФПЮЛЙ, ТБЧОПНЕТОП ДЧЙЦХЭЕКУС РП ПЛТХЦОПУФЙ, ТБЧЕО:

рТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ф, Ч ФЕЮЕОЙЙ ЛПФПТПЗП ФПЮЛБ УПЧЕТЫБЕФ ПДЙО РПМОЩК ПВПТПФ РП ПЛТХЦОПУФЙ, ОБЪЩЧБЕФУС РЕТЙПДПН ПВТБЭЕОЙС (РЕТЙПДПН ЧТБЭЕОЙС), Б ЧЕМЙЮЙОБ υ, ПВТБФОБС РЕТЙПДХ:

ЮБУФПФПК ПВТБЭЕОЙС (ЮБУФПФПК ЧТБЭЕОЙС). ъБ ПДЙО РЕТЙПД ХЗПМ РПЧПТПФБ ТБДЙХУ-ЧЕЛФПТБ ФПЮЛЙ ТБЧЕО 2π ТБД, РПЬФПНХ 2π = ωT, ПФЛХДБ T = 2π/ω, ЙМЙ ω = 2π/ф = 2πν.

мЙОЕКОБС υ Й ХЗМПЧБС ω УЛПТПУФЙ УЧСЪБОЩ УППФОПЫЕОЙЕН: υ = ω·R. ьФП ЧЙДОП ЙЪ УМЕДХАЭЕЗП ЧЩЧПДБ:

рТЙНЕТ 1. пРТЕДЕМЙФШ НПДХМШ УЛПТПУФЙ Й ГЕОФТПУФТЕНЙФЕМШОПЗП ХУЛПТЕОЙС ФПЮЕЛ ЪЕНОПК РПЧЕТИОПУФЙ ОБ ЬЛЧБФПТЕ. тБДЙХУ ъЕНМЙ РТЙОСФШ ТБЧОЩН 6400 ЛН.

R = 6400 ЛН = 6,4·10 6 Н;

ф = 24 Ю = 8,64·10 4 У;

тЕЫЕОЙЕ: фПЮЛЙ ЪЕНОПК РПЧЕТИОПУФЙ ОБ ЬЛЧБФПТЕ ДЧЙЦХФУС РП ПЛТХЦОПУФЙ ТБДЙХУБ R, РПЬФПНХ НПДХМШ ЙИ УЛПТПУФЙ:

пФЧЕФ: υ = 465 Н/У, БГУ = 0,034 Н /У 2 .

1.1.8 чТБЭБФЕМШОПЕ ДЧЙЦЕОЙЕ БВУПМАФОП ФЧЕТДПЗП ФЕМБ ЧПЛТХЗ ОЕРПДЧЙЦОПК ПУЙ

дМС ЛЙОЕНБФЙЮЕУЛПЗП ПРЙУБОЙС ЧТБЭБФЕМШОПЗП ДЧЙЦЕОЙС БВУПМАФОП ФЧЕТДПЗП ФЕМБ ЧПЛТХЗ ЛБЛПК-ФП ОЕРПДЧЙЦОПК ПУЙ ЙУРПМШЪХАФУС ФЕ ЦЕ ЧЕМЙЮЙОЩ (Й ХТБЧОЕОЙС УЧСЪЙ НЕЦДХ ОЙНЙ), ЮФП Й ДМС ПРЙУБОЙС ДЧЙЦЕОЙС ФПЮЛЙ РП ПЛТХЦОПУФЙ. рТЙ ЧТБЭБФЕМШОПН ДЧЙЦЕОЙЙ БВУПМАФОП ФЧЕТДПЗП ФЕМБ ЧПЛТХЗ ОЕРПДЧЙЦОПК ПУЙ ЪБ РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ∆t ХЗМЩ РПЧПТПФБ ТБДЙХУ-ЧЕЛФПТПЧ ТБЪМЙЮОЩИ ФПЮЕЛ ФЕМБ ПДЙОБЛПЧЩ. хЗПМ РПЧПТПФБ ∆φ, УТЕДОСС ωcp Й НЗОПЧЕООБС ω ХЗМПЧЩЕ УЛПТПУФЙ ИБТБЛФЕТЙЪХАФ ЧТБЭБФЕМШОПЕ ДЧЙЦЕОЙЕ ЧУЕЗП БВУПМАФОП ФЧЕТДПЗП ФЕМБ Ч ГЕМПН.

мЙОЕКОБС УЛПТПУФШ υ ЛБЛПК-МЙВП ФПЮЛЙ БВУПМАФОП ФЧЕТДПЗП ФЕМБ РТПРПТГЙПОБМШОП ТБУУФПСОЙА R ФПЮЛЙ ПФ ПУЙ ЧТБЭЕОЙС:

рТЙ ТБЧОПНЕТОПН ЧТБЭБФЕМШОПН ДЧЙЦЕОЙЙ БВУПМАФОП ФЧЕТДПЗП ФЕМБ ХЗМЩ РПЧПТПФБ ФЕМБ ЪБ МАВЩЕ ТБЧОЩЕ РТПНЕЦХФЛЙ ЧТЕНЕОЙ ПДЙОБЛПЧЩ ( ∆φ = const ) Й НЗОПЧЕООБС ХЗМПЧБС УЛПТПУФШ ФЕМБ ТБЧОБ УТЕДОЕК ХЗМПЧПК УЛПТПУФЙ ( ω = ωcp ). фБОЗЕОГЙБМШОЩЕ ХУЛПТЕОЙС aτ Х ТБЪМЙЮОЩИ ФПЮЕЛ БВУПМАФОП ФЧЕТДПЗП ФЕМБ ПФУХФУФЧХАФ ( aτ = 0 ), Б ОПТНБМШОПЕ (ГЕОФТПУФТЕНЙФЕМШОПЕ ) ХУЛПТЕОЙЕ an ЛБЛПК-МЙВП ФПЮЛЙ ФЕМБ ЪБЧЙУЙФ ПФ ЕЕ ТБУУФПСОЙС R ДП ПУЙ ЧТБЭЕОЙС:

чЕЛФПТ an ОБРТБЧМЕО Ч ЛБЦДЩК НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ РП ТБДЙХУХ ФТБЕЛФПТЙЙ ФПЮЛЙ Л ПУЙ ЧТБЭЕОЙС.

рТЙ ОЕТБЧОПНЕТОПН ЧТБЭБФЕМШОПН ДЧЙЦЕОЙЙ БВУПМАФОП ФЧЕТДПЗП ФЕМБ ХЗМЩ РПЧПТПФБ ФЕМБ ЪБ МАВЩЕ ТБЧОЩЕ РТПНЕЦХФЛЙ ЧТЕНЕОЙ ОЕПДЙОБЛПЧЩ. хЗМПЧБС УЛПТПУФШ ФЕМБ ω У ФЕЮЕОЙЕН ЧТЕНЕОЙ ЙЪНЕОСЕФУС.

уТЕДОЙН ХЗМПЧЩН ХУЛПТЕОЙЕН εУТ Ч РТПНЕЦХФЛЕ ЧТЕНЕОЙ ∆t = t2 — t1 ОБЪЩЧБЕФУС ЖЙЪЙЮЕУЛБС ЧЕМЙЮЙОБ, ТБЧОБС ПФОПЫЕОЙА ЙЪНЕОЕОЙС ХЗМПЧПК УЛПТПУФЙ ∆ω = ω2 — ω1 ЧТБЭБАЭЕЗПУС ФЕМБ ЪБ РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ∆t Л ДМЙФЕМШОПУФЙ ЬФПЗП РТПНЕЦХФЛБ:

еУМЙ ХЗМПЧБС УЛПТПУФШ ЪБ РТПЙЪЧПМШОЩЕ ПДЙОБЛПЧЩЕ РТПНЕЦХФЛЙ ЧТЕНЕОЙ ЙЪНЕОСЕФУС ПДЙОБЛПЧП ( ∆ω12 = ∆ω34 Й Ф.Д.), ФП εУТ = const (ТБЧОПРЕТЕНЕООПЕ ЧТБЭЕОЙЕ).

хЗМПЧЩН ХУЛПТЕОЙЕН (НЗОПЧЕООЩН ХЗМПЧЩН ХУЛПТЕОЙЕН) ЧТБЭБАЭЕЗПУС ФЕМБ Ч НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ t ОБЪЩЧБЕФУС ЧЕМЙЮЙОБ ε, ТБЧОБС РТЕДЕМХ, Л ЛПФПТПНХ УФТЕНЙФУС УТЕДОЕЕ ХЗМПЧПЕ ХУЛПТЕОЙЕ ЪБ РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ПФ t ДП t + ∆t РТЙ ВЕУЛПОЕЮОПН ХНЕОШЫЕОЙЙ ∆t, ЙМЙ, ХЗМПЧПЕ ХУЛПТЕОЙЕ — ЬФП РЕТЧБС РТПЙЪЧПДОБС ПФ ХЗМПЧПК УЛПТПУФЙ РП ЧТЕНЕОЙ ЙМЙ ЧФПТБС РТПЙЪЧПДОБС ПФ ХЗМБ РПЧПТПФБ РП ЧТЕНЕОЙ:

йЪНЕОЕОЙЕ ∆ω ХЗМПЧПК УЛПТПУФЙ БВУПМАФОП ФЧЕТДПЗП ФЕМБ ЪБ РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ∆t = t — t0 РТЙ ТБЧОПРЕТЕНЕООПН ЧТБЭБФЕМШОПН ДЧЙЦЕОЙЙ У ХЗМПЧЩН ХУЛПТЕОЙЕН ε: ∆ω = ε·∆t = ε(t — t0). еУМЙ РТЙ t0 = 0 ОБЮБМШОБС ХЗМПЧБС УЛПТПУФШ ФЕМБ ТБЧОБ ω0, ФП Ч РТПЙЪЧПМШОЩК НПНЕОФ ЧТЕНЕОЙ t ХЗМПЧБС УЛПТПУФШ ФЕМБ ВХДЕФ ω = ω0 + ε·t.

хЗПМ РПЧПТПФБ ∆φ ФЕМБ ЧПЛТХЗ ПУЙ ЪБ РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ ∆t = t — t0 РТЙ ТБЧОПРЕТЕНЕООПН ДЧЙЦЕОЙЙ:

фБОЗЕОГЙБМШОБС УПУФБЧМСАЭБС ХУЛПТЕОЙС:

; υ = ω·R, РПЬФПНХ

оПТНБМШОБС УПУФБЧМСАЭБС ХУЛПТЕОЙС:

фБЛЙН ПВТБЪПН, УЧСЪШ НЕЦДХ МЙОЕКОЩНЙ Й ХЗМПЧЩНЙ ЧЕМЙЮЙОБНЙ ЧЩТБЦБЕФУС УМЕДХАЭЙНЙ ЖПТНХМБНЙ: S = R·φ, υ = ω·R, aτ = R·ε, an = ω 2 ·R.

Равномерное прямолинейное движение

Всё в мире находится в движении.

Каждый день, когда мы выходим из дома, мы стараемся рассчитать, насколько быстро доберемся до школы или работы.

Может, однажды мы захотим научиться чему-то новому и купим машину.

А физика объяснит тебе, как не попасть в аварию и как всюду успевать.

Равномерное прямолинейное движение — коротко о главном

Сегодня ты узнал:

А еще ты научился решать задачи разного уровня сложности!

Ой, я что, не сказал? Там сложные были!

Ты, наверное, и не заметил 😉

О том, как решить основную задачу механики

Мы помним, что основная задача механики – указать положение тела в пространстве в любой момент времени, не только в настоящем, но и в будущем.

Итак, что нужно знать для того, чтобы найти положение тела в пространстве?

Неплохо было бы знать, где оно находилось в начале своего движения, его начальные координаты. Ведь нам важно, откуда мы выдвигаемся в путь.

Зависят ли начальные координаты тела от времени? Совсем нет: мы просто принимаем то, что тело где-то есть.

А еще нам важно знать, как далеко оказалось тело от своего начального положения и куда вообще двигалось. Важно знать перемещение этого тела.

Давай опробуем свои силы! Думаю, мы уже готовы решить главную задачу!

Рассмотрим какое-то тело. Оно подвигалось, изменило свое положение, оказалось в другой точке.

Назовем ее конечной и постараемся найти ее координаты, то есть узнать положение тела после совершенного им перемещения.

Помним, что перемещение – вектор, поэтому изобразим его:

Уже сейчас мы можем указать начальные координаты тела! Нет чисел – не пугаемся, используем буквы:

Нам нужно узнать конечное положение тела. Отметим координаты тела в конце, их нам и нужно найти, чтобы определить положение тела в конце:

Но как найти эти координаты, зная лишь начальное положение тела и его перемещение? Как нам попасть из (<_<0>>) в (x) и из (<_<0>>) в (y) ?

Все очень просто! Если есть вектор, то какая-нибудь проекция-то найдется, правда?

Теперь ответить на вопрос, как добраться из начала в конец становится очень легким: просто нужно прибавить к начальной точке проекцию перемещения для нужной оси!

То есть положение точки в любой момент времени можно записать так:

Поздравляю! Мы только что решили основную задачу механики!

Правда, сделали это в общем виде… Но перемещение ведь может быть очень разнообразным! Как вообще его найти? Не всегда же оно будет дано!

Это зависит от движения тела.

Равномерное прямолинейное движение

Определение равномерного прямолинейного движения

Самым простым движением по праву считается равномерное прямолинейное движение. Мы начнем с него.

Давай попробуем дать ему определение.

Всегда стоить помнить, что знать определения наизусть вовсе не обязательно. Главное – научиться строить его самостоятельно.

Успех любого хорошего определения заключается в правильной его структуре.

Равномерное прямолинейное движение – это движение. Мы нашли главное слово нашего определения. Давай развивать его.

Мы уже знаем, что такое движение. Давай дополним это определение.

Что значит равномерное? Равная мера… Но что является этой самой равной мерой?

Тело проходит равные пути. Логично, что происходит это за какие-то промежутки времени.

А за какие промежутки? За равные. За секунду, за минуту, за час. Не обязательно за ОДНУ секунду, ОДНУ минуту, ОДИН час. Равными промежутками времени могут быть, например, три часа или две секунды.

Но что значит прямолинейное? Можно сказать, что это движение по прямой. Но давайте объясним это, исходя из уже знакомых нам понятий.

Представь: какое-то тело движется, у нас в руках секундомер.

Прошла секунда – тело переместилось на метр. Еще секунда – еще метр. В том же направлении.

То есть тело совершает равные перемещения!

Равномерное прямолинейное движение — такое движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает равные перемещения.

С перемещением намного проще объяснить, почему за равные промежутки времени можно принимать абсолютно любое количество единиц времени.

Пусть тело совершает за 1 секунду перемещение (vec).

Тогда за две секунды совершает перемещение (2vec):

Будет ли тело все еще совершать равные перемещения за каждые 2 секунды? Конечно! Давай посмотрим:

Скорость

Равномерное прямолинейное движение тоже бывает разным: быстрым и медленным. Чтобы охарактеризовать его, существует скорость.

Чем большее перемещение совершает тело за промежуток времени, тем больше его скорость. Это очевидно: за одно и то же время гепард преодолевает расстояние во много раз большее, чем термит.

То есть скорость прямо пропорциональна перемещению!

А еще мы помним, что нам действительно важно направление скорости, ведь нам важно направление движения. То есть скорость – величина векторная. Давай убедимся в этом.

Скорость равномерного прямолинейного движения есть физическая величина, равная отношению вектора перемещения ко времени, за которое оно произошло.

Запишем это в виде формулы:

Векторы с обеих сторон, верно, но… Мы ведь учились умножать векторы, а не делить их. При делении тоже вектор получается?

Да. Ведь любое деление можно представить в виде умножения, смотри:

Время – скалярная величина. Оно не имеет направления. Поэтому можно сказать, что скорость есть перемещение, умноженное на скаляр, то есть тоже вектор! Более того, вектор перемещения и скорости сонаправлены.

Подробнее о свойствах векторов можно прочитать в Большой теории по векторам.

Помнишь, мы чуть выше выясняли, будет ли тело все так же совершать одинаковые перемещения за 2 секунды, а не за одну? Причем эти перемещения сами будут в два раза больше. Значит отношение останется прежним, вот так:

Отсюда делаем вывод:

Скорость равномерного прямолинейного движения постоянна.

Как это записать? Кажется, очевидно, но это «задачка со звездочкой». Вот так:

Мы не можем приравнять векторную величину к скалярной. Поэтому над константой тоже нужно ставить вектор.

Решение основной задачи механики для равномерного прямолинейного движения

Из уравнения скорости можно легко выразить перемещения, что сделает нас на шаг ближе к конкретному решению основной задачи. Давай сделаем это:

Из свойств векторов мы помним, что это будет справедливо и для проекций:

Стоп-стоп-стоп… Мы что, можем уже с помощью этого определить положение точки?

Да, почему нет? Просто подставим это вместо проекций перемещения туда, где мы решали основную задачу механики в общем виде:

Обычно в задачах по физике мы стараемся выбрать оси так, чтобы было проще работать с проекциями. Мы стараемся расположить их так, чтобы как можно больше векторов располагалось параллельно один осям и перпендикулярно другим, вот так:

Проекция перемещения на ось Y будет равняться нулю, мы можем не обращать на нее внимания.

По оси Y тело вообще не меняло своего положения, верно?

Именно поэтому в задачах чаще всего мы будем использовать упрощенный вариант нахождения конечного положения тела. Его координата будет описана лишь одним числом.

То есть используем лишь одну ось:

Работаем с проекциями. Настораживаемся. Вспоминаем о знаках.

Здесь все просто: если проекция скорости положительна, тело движется вдоль оси. Если она отрицательна, тело движется против оси.

Помни, что работаем мы с координатной осью! Начальное положение тела тоже может быть отрицательным. Это зависит лишь от того, как расположено тело относительно начала координат:

Графики равномерного прямолинейного движения

Построение графика

Очень важно уметь описывать движение графиком. Это может значительно упростить решение задачи.

Давай посмотрим, как с помощью графика описать равномерное прямолинейное движение.

Любой график – множество точек, который показывает зависимость одного значения от другого. Эта зависимость определяется каким-то уравнением.

Например, когда мы строим параболу, мы руководствуемся уравнением (y=<^<2>>). Как еще это можно записать?

Вот так: (f(x)=<^<2>>). Это показывает, что функция (f) зависит от значения (x).

Давай аналогично составим график движения тела. Вспомним то главное уравнение:

Иными словами, это график зависимости координаты тела от времени. Давай так и запишем:

Начинаем работать с уравнением. Предположим, что нам известна проекция скорости и начальное положение тела. Работать с конкретными числами удобнее.

Тогда уравнение имеет вид: (x=3+0.5cdot t)

Нарисуем оси и обозначим их. Так как у нас даны единицы измерения (метры и секунды), мы обязательно должны подписать их рядом с названиями осей!

Теперь можем взять и рассмотреть положение тела в любую секунду: хоть в первую, хоть в двенадцатую!

Отметим точки и соединим их. Получим график движения.

А теперь вопрос на засыпку: может ли время быть отрицательным?

Могу ли я указать положение тела в минус третью секунду? Могу.

Для этого стоит помнить, что «нулевая» секунда – момент, когда мы запускаем секундомер, когда мы только начинаем наблюдать за телом. Но оно могло двигаться и до того, как мы включили таймер, верно?

Давай покажем движение тела до наших наблюдений пунктирной линией:

Зачастую точки пересечения графика с осями несут в себе очень важную информацию!

Например, когда мы только включили секундомер ((t=0)с), тело находилось в начальном положении ((<_<0>>=3)м), и это видно по графику!

А когда координата тела была равна нулю?

Все очень просто: за 6 секунд до того, как мы включили секундомер! Прямая пересекает ось времени в точке -6.

Итак, мы выяснили, что…

График равномерного прямолинейного движения представляет собой прямую.

Точка пересечения ее с осью Х есть координата в начальный момент времени.

Точка пересечения с осью времени показывает ту секунду, когда тело находится в начале координат.

И действительно, само уравнение (x=<_<0>>+<_>cdot t) уже напоминает стандартное уравнение прямой, которое мы изучаем на математике: (y=kx+m), где (m) — точка пресечения графика с осью Х, а (k) — коэффициент наклона прямой.

В нашем случае роль коэффициента наклона играет проекция скорости.

Зависимость графика от проекции скорости

Давай изобразим несколько графиков в общем виде, то есть без каких-либо конкретных значений. Например, пусть у нас есть два движущихся тела, вот так:

Чем отличаются движения этих двух тел?

Ну, прежде всего, у них разные начальные положения. Ладно.

А что насчет проекции скорости?

Рассмотрим первое тело. С течением времени оно все больше удаляется от начала координат. А вот второе к нему приближается: оно даже достигает начала координат через некоторое время (когда пересекает ось).

Значит, первое тело идет вдоль оси, а второе против нее, то есть к началу! Мы помним, что это определяет знак проекции скорости.

А именно: проекция скорости первого тела положительна. Проекция скорости второго тела отрицательна.

Со знаками разобрались. А как быть, если попросят узнать, какая проекция скорости больше?

Рассмотрим следующий график. Чтобы было легче его анализировать, представим, что два тела имеют одинаковое положение, когда мы включаем секундомер:

Чтобы понять, чья скорость больше, рассмотрим определенный промежуток времени, отделим его вертикальной пунктирной линией. А еще обозначим начальную и конечную координаты тел в этот промежуток времени:

Теперь посмотрим, чем отличаются графики. Ну так, навскидку. Они отличаются наклоном.

График движения второго тела расположен к оси Х значительно ближе. Что это значит?

Рассмотрим, какое расстояние прошло первое тело, обозначим его на рисунке. Оно численно равно проекции перемещения, убедимся с помощью формулы:

Теперь рассмотрим расстояние, которое преодолело второе тело:

Видим, что за одинаковый промежуток времени второе тело прошло значительно большее расстояние! Это значит, что его скорость больше.

Чем ближе к оси Х расположена прямая, тем больше скорость движения тела.

А что будешь делать с таким графиком?

Координата тела с течением времени не меняется. Значит ли это, что тело не движется вовсе?

Нет. Тело не движется лишь по этой оси. Но по какой-нибудь другой оси оно двигаться может.

Например, вот так:

Тело не меняет координаты по оси Х, однако движется по оси Y.

Если мы видим такой график, мы можем лишь утверждать, что проекция скорости равна нулю. О самой скорости говорить не можем.

Встреча

Помнишь самый первый рисунок с двумя телами? Вот этот:

В нем есть одна интересная деталь. Графики движения тел пересекаются.

Со временем все понятно: оно для всех идет одинаково, ничего не поделаешь.

А вот с координатой интереснее: ведь мы можем утверждать, что в какой-то момент тела встретились. То есть в какой-то момент их координаты на оси Х стали равны. Обозначим момент встречи и координату («место») встречи:

Встреча – такое событие, при котором координаты тел в один и тот же момент времени совпадают.

Это еще один момент, о котором стоит помнить при решении задач на графики.

А еще стоит обратить внимание на то, что координаты тел должны совпадать в один момент времени! Если в лесу мимо дуба пробежала лань, а через несколько дней мимо этого же дуба пробежал енот, мы не можем сказать, что они встретились.

Просто у них совпала траектория.

График зависимости проекции скорости от времени. Нахождение проекции перемещения

Рассмотрим несколько другой график. График зависимости проекции скорости от времени при равномерном прямоли…

Стоп, чего? Какой зависимости? Скорость ведь постоянная и не меняется со временем.

Ты абсолютно прав. А график-то начертить можем, вот так:

Скучный график. Просто прямая, параллельная оси времени. Проекция скорости не меняется, а время всё идет и идет.

Давай хоть что-то найдем по графику. Хоть площадь под ним. Обозначим эту область:

Получили прямоугольник. Его площадь ищем путем перемножения двух соседних сторон, то есть мы берем проекцию скорости и умножаем еще на время.

Где-то мы это слышали.

Верно, ведь именно так ищется проекция перемещения!

Совпадение? Не думаю.

Искать проекцию перемещения таким способом можно не только для равномерного прямолинейного движения, но и для других его видов!

Проекция перемещения тела численно равна площади под графиком скорости тела.

Решение простейших задач и задач на графики равномерного прямолинейного движения

Текстовые задачи

Задача 1. Охарактеризуйте движение соседки, которая спускается по лестнице и одновременно с этим закатывает рукава, услышав в 11 часов вечера громкую музыку из квартиры снизу, если уравнение ее движения: (x=2cdot t), а ось направлена вниз по лестнице.

Решение:

Итак, для начала вспомним уравнение движения в общем виде:

Соответствует ли уравнение движения соседки уравнению выше? Конечно!

Почему? По глазам вижу, догадываешься! Потому что его можно записать так:

Начальная координата соседки равна нулю: соседка двигалась из начала координат. С этим разобрались. Осталось определить тип ее движения.

Она движется вниз по лестнице. Значит, идет по прямой в одном направлении. Это прямолинейное движение.

Она свирепеет и ускоряется? Нет. Она движется равномерно. Давай вспомним уравнение движения для равномерного прямолинейного движения:

И еще раз посмотрим на наше:

Сопоставляем их и понимаем, что рядом с временем расположена проекция скорости. Она, как видим, положительна и равна 2 м/с. Соседка двигается вдоль оси. Ось направлена вниз и соседка движется туда же!

Подробно мы разбирали зависимость направления от знака проекции в Большой теории по векторам.

Таким образом, соседка совершает равномерное прямолинейное движение вдоль оси из начала координат, а проекция ее скорости на эту ось равняется 2 м/с.

Задача 2. Таракан Вася совершает равномерное прямолинейное движение вдоль линейки (соответствующей оси Х) на столе семиклассника Вовы, который, старательно уча уроки, уже неделю не выносит из комнаты мусор. Проекция скорости таракана на эту ось 0.1 м/с. Вова берет секундомер и начинает отсчет в тот момент, когда таракан находится на втором сантиметре линейки.

На каком сантиметре линейки окажется таракан через две секунды?

Решение:

Первое правило решающих физику: увидеть тему и писать формулы по теме.

Второе правило решающих физику: увидеть тему и писать ВСЕ формулы по теме. Могут пригодиться.

Знаем тип движения! Равномерное прямолинейное!

Знаем уравнение равномерного прямолинейного движения! Пишем:

Делов-то! Начнем подставлять известные величины для таракана. Из задачи знаем, что в начале отсчета таракан находится на втором сантиметре линейки…

Никогда не теряй бдительность, боец. Всегда проверяй величины.

Переведем все, что есть, в СИ. Скорость – в м/с. Отлично, уже есть. Как быть с линейкой? Просто перевести сантиметры в метры!

Таракан был на втором сантиметре, а значит на 0.02 метре линейки!

Теперь можем записать уравнение его движения:

Чтобы узнать, где окажется таракан через 2 секунды, просто подставим цифру 2 в это уравнение:

На 0.22 метре линейки! Получили ответ. Но в задаче спрашивается, на каком сантиметре будет находится таракан. Переводим наш ответ в сантиметры и получаем, что таракан будет находится на 22-ом сантиметре линейки!

Задача 3. По коридору мчится восьмиклассник Петя, уравнение его движения можно описать следующим уравнением: (x=6+2cdot t). За ним несётся разъяренный директор Максим Михайлович, уравнение его движения: (x=3+3cdot t).

Догонит ли директор Петю и, если догонит, когда и на каком метре коридора это произойдет? Скорость измерять в м/с, время в секундах.

Решение:

Итак, давай разберемся. Что вообще значит «догонит»? То же самое, что «встретит», верно?

Мы знаем, что такое встреча. Это такое событие, при котором координаты тел в один и тот же момент времени совпадают.

Чтобы понять, встретятся ли они вообще, давай построим графики движения Пети (П) и директора (Д):

Видим, что прямые пересекаются. В какой-то момент времени их координаты действительно одинаковы.

Но как узнать, в какой?

Что-что? Видно по графику? Ну уж нет! Думаешь, там координата 12? А вдруг там 11.999?

Всегда нужно проверять себя аналитически.

Запишем два уравнения:

(<_>=3+3cdot t) — директора

При встрече у них одинаковые координаты: (<_

>=<_>)

Да… Наверное, другие части уравнений приравнять будет полезнее:

(6+2cdot t=3+3cdot t)

Отсюда легко вычислить время встречи:

Значит, через три секунды после начала отсчета их координаты будут одинаковы, они встретятся. Найдем место встречи, просто подставив время в одно из двух (какое больше нравится 🙂 ) уравнений:

Директор догонит Петю через 3 секунды. Это произойдет на 12-ти метрах от начала коридора.

Задачи на графики

Задача 4. Написать уравнение движение тела, если график этого движения:

Решение:

Какое это движение? Видим, что графиком движения является прямая. Значит, это равномерное прямолинейное движение.

Удивительно, но начнем с уравнения:

График очень информативный. По крайней мере мы уже знаем начальную координату: (<_<0>>=8) м

Как найти проекцию скорости? Ну, давай ее выразим для начала.

Дальше все очень просто: сделаем так, чтобы она осталось единственной неизвестной. Подставим в уравнение координату и время из графика, абсолютно любую пару, вот так:

Проекция скорости отрицательна. И правда: с течением времени тело приближается к началу координат, то есть движется против оси.

Подставим в уравнение:

(x=8-t) — уравнение движения тела.

Задача 5. Тело движется вдоль оси Х. Описать движение на каждом участке графика. Найти проекции скоростей. Построить графики проекции скорости и пройденного пути от времени.

Решение:

Опишем движение. Какое оно?

«Ха! Это не прямая, — скажешь ты, — а ломаная!»

И будешь абсолютно прав.

А я скажу: «А что такое ломаная? Это просто соединенные между собой отрезки! А отрезки — части прямых!»

Поэтому давай рассматривать этот график частями!

С первым отрезком все понятно: равномерное прямолинейное движения, ведь эта часть графика – прямая. С течением времени тело приближается к началу координат, значит движется против оси.

Найдем проекцию скорости.

Для начала, что есть скорость?

Мы помним, что скорость – отношение перемещения к промежутку времени.

Знаем, что это справедливо и для проекций:

Ну, время у нас есть. А проекцию перемещения откуда взять?

Давай вспомним, что это такое. Перемещение – вектор, проведенный из начального положения тела в конечное. А проекция перемещения – проекция этого вектора. Логично, правда? То есть:

Подробнее о проекциях можно узнать в Большой теории по векторам.

Вот и нашли проекцию скорости:

Подставим в уравнение выше значения необходимых величин:

Проекция скорости на первом участке графика равна -3м/с.

Второй отрезок необычнее: тело не меняет координату. Тело на этом участке неподвижно.

Так как в условии сказано, что тело движется именно вдоль оси Х, модуль проекции скорости на эту ось равен длине вектора скорости.

Так как тело не меняет координату, проекция его перемещения равна нулю. А значит и проекция скорости равна нулю.

Третий отрезок описывает равномерное прямолинейное движение. Тело отдаляется от начала координат и движется туда же, куда направлена ось.

Найдем проекцию скорости на третьем участке:

Так. Давай разберемся, почему там 12-7.

Помнишь, мы считаем отношение проекции перемещения к ПРОМЕЖУТКУ времени. А от 7 до 12 секунды промежуток времени составляет 5 секунд.

Проекция скорости на третьем участке равна 1м/с.

Всё нашли, осталось лишь построить графики! Начнем с графика зависимости проекции скорости от времени. Начертим и обозначим оси, обязательно обозначив единицы измерения и помня, что проекция может быть отрицательна:

Работаем с первой частью:

Мы выяснили, что в течение первых двух секунд проекция скорости была постоянна (как-никак, равномерное прямолинейное движение 🙂 ) и равна -3 м/с.

На втором участке проекция скорости равна нулю, а на третьем – единице.

Избавимся от вспомогательных линий и получим:

Что-то мне подсказывает, что на графике пути тоже будет три участка. Приступим.

Нарисуем оси и обозначим их:

Логично будет утверждать, что, пока тело не начало двигаться, оно и путь никакой не прошло. Отметим это точкой на графике:

Первые две секунды тело двигалось равномерно со скоростью 3 метра в секунду. Значит, за две секунды тело прошло (3cdot 2=6) метров! Отметим это. Нет, не так, на графике отметим:

Движемся дальше. Мы знаем, что на втором участке тело было неподвижно, а значит путь никакой не проходило. За промежуток времени второго участка тело не прошло никакой путь.

Однако суммарно за всё свое движение тело все так же прошло 6 метров:

На третьем участке тело движется. Значит, суммарно пройденный путь увеличится. Оно двигалось со скоростью 1м/с. Посмотрим сколько оно прошло за 5 (12-7) секунд.

Оно пройдет 5 метров.

Добавим их к нашим уже пройденным 6 метрам и получим 11 метров:

Остается только соединить точки прямой:

Задача 6. Найти проекцию перемещения тела по графику

Решение:

Определимся, из чего вообще складывается то, что нам нужно найти. В разные промежутки времени тело двигалось с разными постоянными скоростями.

Значит, проекция перемещения складывается из проекций перемещения в разных промежутках времени! Их 6:

Попробуем найти первую проекцию. Помнишь, мы знаем, что проекция перемещения есть площадь под графиком?

«Под графиком» означает «между графиком и осью», то есть вот эта:

Что ж, давай найдем перемещение:

Проекция скорости есть -2м/с, а промежуток времени – 3с.

Попробуем найти площадь второго прямоугольника:

Сразу обрати внимание на то, что промежуток времени – с третьей по пятую секунду, то есть 2 секунды!

Аналогично для остальных:

Посмотрим, чему равна проекция перемещения:

Тяжело в учении – легко в бою. Давай поднажмём и составим график зависимости проекции перемещения от времени.

Когда мы включили таймер, она была равна нулю:

В конце первого промежутка времени она становится равна -6м:

А, ну дальше-то все легко: отмечаем 4, потом отмечаем 9… Нет!

Мы ведь работаем с ОБЩЕЙ проекцией. А общая проекция есть сумма.

Тогда в конце второго промежутка проекция будет равна:

Дальше – больше слагаемых.

Следующая точка: (-6+4=-2) м

А после нее:(-6+4+9=7) м и т.д.

Теперь соединяем точки по порядку:

Задача 7. Постройте траекторию движения колибри, если начальное положение его по оси Х – 1 м, по оси Y – 3 м, а проекция его скорости на оси, расположенные перпендикулярно друг другу, описывается следующими графиками:

Решение:

Увидел сложную задачу – пиши всё, что знаешь! Зачем? Так надо! Пиши!

Скорость изменяется скачками, но на отдельных промежутках она постоянна. Тело движется равномерно.

Тело изменяет свое положение в пространстве. Изменяет свою координату.

Вспомним, как записывается уравнение координаты тела при равномерном прямолинейном движении:

Мы учились делать это раньше. Построим графики зависимости координаты от времени.

Итак, по оси Х у нас 3 участка, обозначим их вспомогательными линиями на нашем новом графике:

Начнем с первого участка. Знаем проекцию скорости и даже начальную координату! Подарок судьбы.

Строим его на первом промежутке:

Теперь координата тела – 17м и тело начинает двигаться с другой скоростью. Из координаты 17 тело движется со скоростью… А, ни с какой скоростью. Проекция скорости на эту ось равна нулю, поэтому:

Координата не меняется. Рисуем:

Тело на 17 м. Оттуда продолжаем движение с проекцией скорости -2 м/с. Тогда: (x=17-2cdot t)

Аналогично строим график для оси Y. Теперь у нас есть два графика:

Построим траекторию движения в плоскости. Для этого нам нужны оси Х и Y одновременно!

Давай построим их:

Всегда бери длину с запасом! Чтобы потом не перечерчивать оси. Наибольшее значение по Х – 17м. По Y – 15м. На всякий случай будем брать 20Х20.

Давай будем анализировать по секундам. Каковы были координаты тела в момент начала отсчета? Давай посмотрим.

В начальный момент времени координата по Х равна 1м, по Y – 3м. В конечный момент по Х координата равна 13, по Y – 15м.

Отметим эти точки:

Дальше будем рассматривать «переломные моменты». Для первого графика это 8 и 10с, для второго – 4 и 6с.

То есть секунды: 4, 6, 8, 10.

Запишем координаты точек для нужных нам секунд:

Отметим их и соединим прямой, укажем последовательность:

Теперь ты знаешь, как работать с графиками равномерного прямолинейного движения и их уравнениями! Движемся дальше. Иронично звучит 🙂

Средняя скорость по перемещению. Средняя путевая скорость

Хочешь, покажу фокус?

Из горной пещеры вылетает дракон, а за ним в ту же секунду выбегает доблестный рыцарь. Дракон хочет разрушить замок, находящийся от пещеры на расстоянии 7 километров. Задача рыцаря – добраться до замка первым и остановить дракона.

Рыцарь скачет на лошади прямо к замку по равнине в течении 20 минут. Он обнаруживает, что мост через реку на пути к замку разрушен, поэтому решает переплыть реку, и (спасибо его хорошей подготовке) у него уходит лишь 5 минут на то, чтобы снять с себя доспехи и сделать это. Затем в течении 10 минут он продолжает движение к замку.

Дракон после вылета из пещеры движется вперед и вверх, на это у него уходит 15 минут. На какой-то высоте он останавливается, потому что видит стаю пролетающих мимо уток. Драконы, динозавры, птицы… Смекаешь, да? Он решает поиграться со своими «родственниками», на что у него уходит 15 минут. Затем он вспоминает о замке и стремительно пикирует к нему на протяжении 5 минут.

Давай всё это изобразим для наглядности:

Дракон и рыцарь совершили одинаковые перемещения, так? 7 км, ведь они оказались у замка, двигаясь из пещеры.

Давай посчитаем время каждого в пути. И для дракона, и для рыцаря оно составило 35 минут. Они прибыли к замку одновременно.

Так что ж получается… Они совершили одинаковое перемещение за одинаковый промежуток времени.

Но их траектории были очень различны! И двигались они по-разному!

Для того, чтобы описать это, существует средняя скорость по перемещению.

Средняя скорость тела – векторная физическая величина, равная отношению перемещения тела на определенном участке траектории ко времени, за которое оно совершено.

Средняя скорость дракона и рыцаря по перемещению одинакова, ведь они пришли одновременно в одно и то же место.

Есть подвох, о котором тебе на математике не рассказали. Ты все время работал не с этой средней скоростью. А с этой:

Средняя путевая скорость — это отношение длины пути, пройденного телом, ко времени, за которое этот путь был пройден.

Понял, да? Путевая – про путь, а не про перемещение. Средняя путевая скорость совпадает (по модулю) со средней скоростью по перемещению только в том случае, если тело двигалось по прямой в одном направлении.

Средняя путевая скорость дракона сильно отличается от средней путевой скорости рыцаря.

Если не помнишь, в чем отличие пути от перемещения, советую посмотреть основные определения кинематики!

Относительность движения. Операции над скоростями

Давай вспомним одну из важнейших вещей, когда мы говорим про движение. Мы давали ему определение, когда говорили о кинематике в целом.

Это тело отсчета. То тело, относительно которого мы рассматриваем движение.

Мы уже знаем, что относительно одного тела тело может нестись с бешеной скоростью, а относительно другого не двигаться вовсе.

От системы отсчета зависит изменение положения тела. А что еще от нее зависит? Траектория зависит?

Однажды человек изобрел колесо и изменил мир. Давай воспользуемся этим изобретением для того, чтобы найти ответ на вопрос выше.

Возьмем какую-то точку на колесе и пусть оно катится по дороге! Как движется эта точка относительно оси колеса? По кругу.

А относительно Земли?

Эта кривая называется циклоида. И она точно отличается от траектории движения точки относительно оси колеса.

Сегодня мы научимся определять и связывать скорости в разных системах отсчета.

А еще на относительности основан главный закон скоростей – закон об их сложении.

Поступим как настоящие ученые. Готовые формулы – для слабаков. Мы будем выводить их сами.

По реке плывет плот (П) со спортсменом (С). На берегу реки сидит рыбак (Р) и наблюдает за этим. В какой-то момент пловец прыгает с плота и движется к другому берегу реки. Их несёт течение реки.