Как найти проблему в тексте, для чего нужно уметь ее находить и какие способы бывают все это вы узнаете из данной статьи.

Важная составляющая успешного сочинения на ЕГЭ — это правильное определение проблемы исходного текста.

При верно найденной проблеме проверяющий эксперт поставит баллы не только по первому критерию, но и по трём последующим.

Содержание статьи

- 1 Как определить проблему текста?

- 1.1 Первый способ определения проблемы текста

- 1.2 Второй способ определения проблемы текста

- 2 Как найти проблему в публицистическом тексте

- 2.1 Алгоритм определения проблемы в публицистическом тексте

- 3 Как найти проблему в художественном тексте

- 3.1 Алгоритм выявления проблемы в художественном тексте

- 4 Лайфхаки для определения проблем текста

- 4.1 Выделение нужных слов и словосочетаний в экзаменационных материалах

- 4.2 Использование тестовых заданий, связанных с анализом текста

- 4.3 Использование рецензии для нахождения проблемы

- 4.4 Проверка наличия в тексте вопросительных предложений

- 5 Заключение

Как определить проблему текста?

Бывает, что исходный текст, данный на ЕГЭ по русскому языку, вроде бы и понятен, а конкретизировать, сформулировать проблему не получается.

И тогда выпускник пытается как-то ее обрисовать, как-то назвать.

Он уже готов искать позицию автора по этой проблеме, комментировать ее, но сомневается: правильно ли он определил, собственно, проблему?

Чтобы этого не происходило, важно знать, как найти проблему текста и что для этого сделать.

Существуют два способа нахождения проблемы в тексте:

- Выявление основной мысли текста (идеи, ради которой писал автор свой текст) и задавание вопроса так, чтобы ответом на него была основная мысль текста.

- Выписывание всех важных суждений автора и запись всех сложных вопросов, на которые ищет ответ автор.

Первый способ определения проблемы текста

Когда не получается сразу найти проблемы в исходном тексте, используйте следующий алгоритм действий:

- Определите основную мысль (идею) текста.

- Сформулируйте основную мысль автора в виде законченного предложения.

- Подберите вопрос, на который это предложение будет ответом.

- Запишите этот вопрос, он и будет являться проблемой текста.

Например, в тексте №25 К. Г. Паустовского «Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце…» автор повествует о своей поездке в село Михайловское, музей-заповедник А.С.Пушкина, где он познакомился с удивительным человеком, приехавшим в Михайловское уже в третий раз.

Новый знакомый поделился с писателем воспоминаниями о встрече со стихами первого поэта России, рассказал о тех чувствах, переполнивших его, когда он впервые держал в руках книгу с его стихами.

Этот частный случай позволил писателю сделать вывод: любовь к поэзии А.С. Пушкина заставляет людей вновь и вновь приезжать в Михайловское, чтобы еще раз прикоснуться к истокам пушкинской лирики.

Основная мысль текста: творчество А. С. Пушкина обращено непосредственно к сердцу человека и способно открыть перед ним неведомый светлый мир.

Вопрос, на который отвечает основная мысль: Какую роль играет поэзия А.С.Пушкина в жизни человека и какое воздействие оказывает на него?

Этот вопрос и будет проблемой данного текста.

Второй способ определения проблемы текста

При помощи первого способа мы находим чаще всего основную проблему текста.

Второй способ нахождения проблемы позволяет легко выделить несколько проблем.

Главное — следовать следующему алгоритму:

- Внимательно прочитайте текст.

- Определите, что является предметом обсуждения в тексте.

- Найдите и выпишите все утверждения автора.

- Оформите эти утверждения в виде законченного предложения.

- Подумайте и запишите вопросы, на которые отвечают эти авторские высказывания.

Полученные вопросы и будут формулировкой проблем, которые есть в тексте.

Например, читаем внимательно текст № 9 А. П. Чехова «Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория…» и выписываем следующие утверждения автора:

- Автор считает, что для хорошего чтения лекции преподавателю необходимо рассчитывать свои силы, знать свою аудиторию и знать предмет речи, то есть содержание лекции.

- Автор утверждает, что только на лекции профессор мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле.

- Автора беспокоит, что теперь же на лекциях преподаватель испытывает одно только мучение и подумывает уступить своё место человеку, который моложе и сильнее.

- Автора верит, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя.

Данные утверждения автора являются ответами на вопросы:

1) Что является залогом успешной деятельности человека?

2) В чём проявляется любовь к своей профессии?

3) Как должен поступить человек, если профессиональная деятельность становится для него обузой?

4) Какую роль играет наука в жизни людей?

Данные вопросы и будут проблемами текста №9 А.П.Чехова.

Важно помнить!

Проблема текста – это вопрос, над которым размышляет автор.

Как найти проблему в публицистическом тексте

Для написания сочинения по исходному тексту на ЕГЭ дают тексты публицистического и художественного стилей.

Автор публицистического текста убеждает своего читателя в правильности своего мнения, для этого он ярко, красиво выражает свои мысли по поводу моментов и ситуаций, описываемых в тексте.

Поэтому в публицистическом тексте найти проблему довольно легко, так как она выражена прямо, то есть в одном из предложений текста.

А это значит, что выпускнику не придется самостоятельно её формулировать.

Необходимо просто внимательно прочитать текст и выписать найденную формулировку.

Проблема в публицистическом тексте выражается:

— тезисно, открыто в одном предложении текста или одном фрагменте текста;

— в нескольких авторских предложениях, возможно, в разных абзацах текста (чаще всего в начале и в конце текста).

При работе с публицистическим текстом используйте следующий алгоритм.

Алгоритм определения проблемы в публицистическом тексте

- Найдите и выделите ключевые слова в тексте.

- Подумайте и решите, как характеризует автор описываемые явления или события.

- Сформулируйте проблему, используя выделенные ключевые слова.

Например: в тексте №11 А. П. Гайдара «Фронтовая полоса. Пропуская гурты колхозного скота, который уходит к спокойным пастбищам на восток…» можно выделить следующие ключевые слова: «хлопчик лет пятнадцати», «Уходят отцы, дяди и старшие братья в партизаны», «он ещё молод, но ловок, смел», «знает все лощинки, последние тропинки на сорок километров в округе», «Дети!», «На десятки тысяч из них война обрушилась точно так же, как и на взрослых», «острее, чем взрослые, подростки — мальчуганы, девочки — переживают события Великой Отечественной войны», «видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на линии самого фронта», «будете с радостью вспоминать о том, что когда-то, в грозные для Родины дни, вы не путались под ногами, не сидели сложа руки, а помогали своей стране в её тяжёлой и очень важной борьбе с человеконенавистническим фашизмом».

Из содержания текста и выписанных ключевых слов, ясно, что речь идёт об участии детей в военных событиях Великой Отечественной войны («видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на линии самого фронта»).

В то же время автор не просто безучастно констатирует факт участия детей в войне, он с болью сообщает о том, что дети острее, чем взрослые, «переживают события Великой Отечественной войны», с гордостью за молодое поколение вспоминает, как «видел у них огромную жажду дела, работы и даже подвига».

Обращаясь к самим детям, участникам Великой Отечественной, А. Гайдар говорит, что в будущем они с гордостью будут вспоминать, «не путались под ногами, не сидели сложа руки, а помогали своей стране в её тяжёлой и очень важной борьбе с человеконенавистническим фашизмом».

Таким образом, мы нашли две проблемы в этом тексте:

- Проблема участия детей в войне.

- Проблема отношения взрослых к участию детей в военных событиях.

Как найти проблему в художественном тексте

В тексте художественного стиля найти проблему труднее, чем в тексте публицистического стиля, потому что автор не называет проблему в художественных текстах открыто.

Она скрыта за описанием поведения и речи героев, их мыслей и взаимоотношений.

Поэтому проблема в текстах художественного стиля определяется через анализ героев.

На что нужно обратить внимание при анализе художественного текста?

— На сюжет.

— На героев (внешность, поведение, речь, диалоги).

— На авторское отношение (пишет с радостью или негодованием, с восхищением или с осуждением..).

Учитывая эти особенности художественного текста, следует использовать другой алгоритм выявления проблемы.

Алгоритм выявления проблемы в художественном тексте

- Проанализируйте поведение и речь героев.

- Посмотрите, какие существительные использует автор, называя человеческие качества, присущие героям текста (доброта, милосердие, долг, совесть, жестокость, зазнайство, трусость и т. д.).

- Обратите внимание, какие прилагательные определяют данные качества (положительные или отрицательные).

- Сформулируйте проблему, используя полученную информацию.

Например, в тексте №12 Л.Ф. Воронковой «Второй час ожидания подходил к концу, когда Женя наконец вошла в кабинет отца…» писательница приводит довольно интересный случай из жизни дочери председателя совхоза, которая после выступления своего отца на сельском празднике перед молодежью решает остаться в селе и пойти работать на ферму.

Отец же предлагает своей дочери поехать учиться в педагогический институт.

Женя бесконечно уважает своего отца, поэтому она сильно ошеломлена, когда в разговоре с ней о будущей профессии, он сказал: «… я не для тебя произносил мою речь».

В разговоре с дочерью отец сначала выпил воды, что говорит о его волнении, и начал разговаривать «мягко и задушевно» бархатным голосом.

Разволновавшись, видя, что Женя не принимает его доводов, он хлопнул по столу рукой, а в конце разговора попросил ещё подумать, «стремительно вышел из кабинета» и уехал на машине по делам.

«Чувство неслыханного разочарования оглушило девушку», и она, не замечая ничего вокруг, дошла до озера.

И только у воды она успокоилась, поняла, что отец «действительно хочет для неё лучшей доли», но он «дал право выбора именно ей, не запретил, не настоял на своей воле, а сказал думать ещё».

Исходя из анализа поступков, речи героев и авторских характеристик чувств героев во время и после разговора, можно сформулировать следующие проблемы:

1) Проблема выбора жизненного пути.

2) Проблема понимания родителями счастья ребёнка.

3) Проблема непонимания между представителями разных поколений.

4) Проблема двуличия людей.

ЕГЭ часто сопровождается большим волнением выпускников, и тогда некоторые школьники не могут определиться с конкретной проблемой, позицией автора и основной мыслью текста.

В таком случае можно воспользоваться нашими лайфхаками, которые позволят верно определить проблему текста.

Лайфхаки для определения проблем текста

На экзамене может попасться достаточно сложный текст, и могут возникнуть затруднения с нахождением проблемы.

Для определения проблемы текста используйте следующие приемы:

- Выделение нужных слов и словосочетаний в экзаменационных материалах.

- Использование тестовых заданий, связанных с анализом текста.

- Использование рецензии для нахождения проблемы.

- Проверка наличия в тексте вопросительных предложений.

Подробное описание каждого приема смотрите ниже.

Выделение нужных слов и словосочетаний в экзаменационных материалах

Во время анализа исходного текста для сочинения можно подчеркивать или обводить нужные слова, выражения и предложения прямо на бланках КИМов (Контрольно-Измерительных Материалов).

Так глазу будет легче уцепиться за текст и быстро найти главное.

Но не стоит выделять слишком много информации, чтобы не запутаться в примерах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Экземпляр экзаменационных материалов печатается для каждого выпускника, и никто больше им не будет пользоваться, поэтому право каждого экзаменующегося – работать с текстом в нём так, как ему удобно!

Использование тестовых заданий, связанных с анализом текста

При работе над сочинением можно вернуться к тестовым заданиям, связанным с анализом исходного текста для сочинения.

В тестовом задании, проверяющем умение выпускников понимать содержание текста, даны варианты ответа на вопрос: «Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?», — которые по сути являются подсказками для определения проблемы текста.

Например: в задании («Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?») по тексту №19 Д. А. Гранина «Я думаю, что я так и не понял себя. Человек — больше, чем его жизнь…» есть следующие варианты ответов:

- Жизнь каждого человека, вероятно, куда больше, чем он сам.

- Каждый человек состоит из многих неосуществлённых планов и упущенных возможностей, иными словами, несбывшихся жизней.

- У гениев, обладающих пророческими чертами, не бывает провалов и неудач.

- Между жизнью гения и его созданиями существует очевидная связь, ведь они напрямую соотносятся друг с другом.

- Наша жизнь без гениев была бы неинтересной.

Ответом на вопрос будут 2 и 5 предложения.

Значит подсказка состоит в том, что проблемы данного текста связаны с осознанием, что мог реализовать человек в своей жизни, а также с пониманием, кто такие гении.

Использование рецензии для нахождения проблемы

Задание, связанное с определением языковых средств выразительности, содержит в себе фрагмент готовой рецензии на исходный текст, который также содержит подсказки для верного определения проблемы и/или позиции автора.

Например: из фрагмента рецензии, данной к тексту № 19 Д. А. Гранина «Я думаю, что я так и не понял себя. Человек — больше, чем его жизнь…»: «Д. А. Гранин рассуждает о непростых нравственно-философских проблемах. Для выражения собственной позиции автор использует различные изобразительно-выразительные языковые средства, среди которых приём — (А___(предложения 41, 63-65) и лексическое средство — (Б)___(в предложении 63). …» — мы можем взять следующие подсказки:

Д.А. Гранин размышляет о нравственно-философских проблемах, а также, что собственную позицию он выражает в предложениях 41, 63-65: «(41)Есть у гения пророческие черты, а есть провалы и неудачи. … (63)Гений может быть шалопаем, повесой, бродягой, распутником, хамом и так далее. (64)А создаёт при этом гениальные вещи. (65)Но гений может быть и примерным человеком, педантом».

Как видно из данных предложений, писатель рассуждает в них о гениальных людях, о природе гениальности.

Проверка наличия в тексте вопросительных предложений

Посмотреть, есть или нет в тексте вопросительные предложения, а также предложения с многоточиями.

Такие предложения, особенно те, которые стоят в первом или последнем абзаце текста, часто содержат ключ к проблеме.

Например: читая сам текст №19 Д. А. Гранина «Я думаю, что я так и не понял себя. Человек — больше, чем его жизнь…», находим вопросительные предложения и предложение с многоточием: «Поэтому я не могу ответить на вопрос: понял ли я себя?» «Я теперь не понимаю, чего я боялся, допустим, в пятидесятые годы?» «Почему я так примитивно, и грубо, и неполно любил?» «Что такое Моцарт? (51)Тоже появилось нечто божественное и исчезло. (52)Откуда? (53)Почему? (54)Что, сочетание генов?» » А гению…».

Из процитированных предложений видно, что автор задаёт вопросы в двух направлениях:

- Понимает ли человек, удалось ему реализовать себя в жизни или нет? Как соотносятся его желания и реализованные возможности?

- Какова природа гениальности? Чем отличаются гении от обычных людей?

Следовательно, в данном тексте можно выделить две проблемы.

Осталось только выбрать из этих двух проблем ту, которая ближе и понятнее самому выпускнику, чтобы раскрывать её в сочинении.

Внимание!

Напоминаем, что в тексте может быть найдено несколько проблем, выпускник может выбрать любую из них и писать по ней сочинение.

Заключение

Лучше выбрать ту проблему, которую будет проще всего комментировать и аргументировать.

Как правильно написать формулировку проблемы и избежать ошибок , читайте в соответствующих статьях, также посмотрите всю рубрику «Как писать сочинение»

В прошлый раз мы узнали, из каких необходимых элементов состоит наше экзаменационное сочинение и какие типы текстов вам могут быть предложены на экзамене.

Сегодня мы научимся определять проблему (или ряд проблем) в текстах публицистического стиля.

ПРОЧИТАЕМ ТЕКСТ 1:

Текст 1

(1)

Мы — единственный народ в мире, называющий себя прилагательным. (2) Француз,

китаец — существительные, отвечающие на вопрос «Кто? Что?», а мы — на вопрос

«Чей?» (3) Мы, русские, всегда — «чьи-то», но — Чьи?

(4)

Европа — в тупике. (5) О на не знает, чьи мы, равным образом как и мы тоже не

знаем — чьи же?

(6)

Зато мы знаем, кто мы. (7) Знаем не по книгам, не по преданиям, знаем по

генетическому коду, который заложен в каждом из нас. (8) Мы знаем, что мы —

вечные пограничники. (9) Меж Европой и Азией, меж Востоком и Западом, меж

исламом и христианством, меж скотоводами и земледельцами. (10) Мы —дети Ноя,

стоящие меж Каином и Авелем, самою Судьбой поставленные на страже европейской

культуры. (11) А главные свойства пограничника, веками воспитанные в нём, —

недоверие и подозрительность. (12) Если солдат сторожит границы своего

государства, то мы ответственны за все границы того мира, который считаем своим

Д омом, откуда наши предки вышли для освоения новых пространств в начале нашей

эры.

(13)

Это ведь наши предки разгромили римские легионы, не позволив им продвинуться

дальше Румынии. (14) Наши предки растрепали полчища гуннов, после чего им

пришлось осесть на территории, которую занимает современная Венгрия. (15) Наши

дружины дали первые бои татаро-монголам, после чего они и остались тут, у нас,

не рискнув продвинуться в Европу, имея в тылу русских. (16) Мы остановили в

двух сражениях великого Тамерлана. (17) Мы первыми нанесли поражение войскам

лучшего полководца мира Наполеона. (18) Мы освободили Болгарию и Сербию,

оттеснив Османскую империю на крохотный участок побережья Мраморного моря. (19)

И наконец, наша армия, поддержанная всем народом, .в конце концов, спасла мир

от коричневой чумы германского фашизма.

(20)

А сегодня мы держим фронт против нашествия экстремистов. (21) Мы, а не Америка

со своей «безопасной» войной в И раке.

(22)

Величие России не в её пространствах и не в её богатствах. (23) Величие России

в особой психологии её народа. (24) Его невероятной стойкости, отваге и

внутренней ответственности за судьбы человечества, которые носит пограничник в

своём ранце, как маршальский жезл…

(25)

Теперь понятно, почему мы называем себя прилагательным.(26) Да потому, что

принадлежим России.

(По Б. Васильеву)

Васильев Борис

Львович (1924—2013) — выдающийся русский советский и российский писатель.

Текст 1

Для того чтобы определить проблему, заполним

таблицу, ответив на вопросы:

| О чем (или о ком) рассказывает автор текста? | Какую мысль автор хочет донести до читателя? |

Какой вопрос надо задать, чтобы ответом на него была основная мысль текста? |

|

|

Примерными ответами на поставленные вопросы могут быть следующие:

|

О чем (или о ком) рассказывает автор текста? |

Какую мысль автор хочет донести до читателя? |

Какой вопрос надо задать, чтобы ответом на него была основная мысль текста? |

| Автор рассказывает о русском народе и его величии. | Величие русского народа проявляется в его невероятной силе, мужестве, стойкости, отваге, патриотизме и внутренней ответственности за судьбу человечества. Величие России заключается не в ее просторах и богатствах, а в психологии ее народа. |

В чем проявляется величие русского народа? |

| Автор рассказывает о величии России. |

Величие России – в психологии его народа, отмечает автор. Русских людей он называет пограничниками, стоящими на страже мира. Б.Васильев приводит многочисленные примеры того, как в ходе истории русские отстаивали свою свободу и независимость . Но “если солдат сторожит границы своего государства, то мы ответственны за все границы того мира, который считаем своим домом”, – пишет автора. Величие России, считает автор, в том, что каждый из нас – страж культуры, страж европейского духа, доставшегося нам от праотцов. |

В чем заключается величие России? |

В текстах публицистического стиля могут присутствовать не одна, а несколько проблем.

ПРОЧИТАЕМ ТЕКСТ 2.

Текст 2

(1)

Земля — космическое тело, и все мы никто иные, как космонавты, совершающие

очень длительный полёт вокруг Солнца, вместе с Солнцем по бесконечной

Вселенной. (2) Система жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле устроена

столь остроумно, что она постоянно обновляется и таким образом обеспечивает

возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение миллионов лет.

(3)

Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое

пространство и сознательно разрушающих сложную и тонкую систему

жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный полёт.

(4)

Но вот постепенно, но последовательно, с безответственностью поистине

изумляющей, мы эту систему жизнеобеспечения выводим из строя, отравляя реки,

сводя леса, портя Мировой океан.

(5)

Если на маленьком космическом корабле космонавты начнут перерезать провода,

развинчивать винтики, просверливать дырочки в обшивке, то это надо

квалифицировать как самоубийство.

(6)

Но принципиальной разницы у маленького корабля с большим — нет. (7) Вопрос

только размеров и времени.

(8)

Человечество, при определённой доле пессимизма, можно рассматривать как

своеобразную болезнь планеты.

(9)

Снуют, делают своё дело, выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя реки

и океаны, саму атмосферу Земли.

(10)

Неизвестно, чем кончится для планеты эта оригинальная болезнь, называемая

человечеством. (11) Успеет ли Земля выработать какое-нибудь противоядие?

(12)

К сожалению, столь же ранимыми, как и биосфера, столь же беззащитными перед

напором так называемого технического прогресса оказываются такие понятия, как тишина,

возможность уединения и, значит, личного, один на один, интимного, я бы сказал,

общения человека с природой, с красотой нашей земли.

(13)

С одной стороны, человек, задёрганный бесчеловечным ритмом современной жизни,

огромным потоком искусственной информации, отучается от духовного общения с

внешним миром, с другой стороны, сам этот внешний мир приведён в такое

состояние, что уже подчас и не приглашает человека к духовному с ним общению.

(14)

Человечество охвачено сейчас, как бы я назвал, «вакханалией доступности». (15)

Смею утверждать, что белоснежная гора на Кавказе, сверкающая в недосягаемых

высотах и казавшаяся Лермонтову подножием божьего престола, не покажется

таковой, если до неё можно доехать по канатной дороге за десять минут.

(16)

Коралловый атолл, до которого надо было на паруснике плыть несколько месяцев,

выглядит для нас иначе, если мы подлетаем к нему на вертолёте, затратив на

перелёт время от завтрака до обеда.

(17)

Эта «вакханалия доступности» пронизывает весь регистр нашего общения с внешним

миром, от тайны цветка до тайны Луны, от женской любви до молнии с громом. (18)

Но боюсь только, что со всеобщей доступностью сделается постепенно недоступным

для нас такое понятие, как красота.

(19)

Так же как птицы созданы летать, а рыбы жить в воде, так человек создан жить

среди природы и постоянно с ней общаться.

(20)

Древняя индийская мудрость гласит, что человек для духовного и физического

здоровья должен как можно больше смотреть на зелёное убранство земли и на

текучую воду.

(21)

Человек и жил среди природы, и постоянно общался с ней с самого начала, причём

именно сначала существовало два аспекта в отношениях человека к окружающей

природе: польза и красота. (22) Природа кормила, поила, одевала человека, но

она же, с волнующей, божественной красотой, всегда влияла и на его душу,

порождая в душе удивление, преклонение и восторг.

(23)

Надо отдать природе справедливость, что при созерцании её возникают в душе

человека самые возвышенные, чистые, светлые чувства, высокие помыслы — и в этом

драгоценное, неоценимое свойство природы.

(По

В. Солоухину)

Солоухин

Владимир Алексеевич (1924—1997) — советский и российский писатель.

Текст 2

ОПРЕДЕЛИМ ПРОБЛЕМЫ, поставленные автором. Для этого заполним таблицы, предварительно разбив текст на большие смысловые фрагменты:

| О чем (или о ком) рассказывает автор в предложениях 1-13? | |

| Какую мысль автор хочет донести до читателя ? | |

|

Какой вопрос надо задать, чтобы ответом на него была основная мысль текста? |

| О чем (или о ком) рассказывает автор в предложениях 14-18? | |

| Какую мысль автор хочет донести до читателя? | |

|

Какой вопрос надо задать, чтобы ответом на него была основная мысль текста? |

| О чем (или о ком) рассказывает автор в предложениях 19-23? | |

| Какую мысль автор хочет донести до читателя? | |

|

Какой вопрос надо задать, чтобы ответом на него была основная мысль текста? |

Возможными ответами на поставленные вопросы могут быть следующие:

ПРОБЛЕМА 1:

| О чем (или о ком) рассказывает автор в предложениях 1-13? |

В предложениях 1-13 автор рассказывает о земле, имеющей прекрасную систему жизнеобеспечения и о людях, разрушающих эту систему. |

|

Какую мысль автор хочет донести до читателя |

Люди, отравляющие воды, уничтожающие леса, поступают безответственно, они поступают, как самоубийцы. |

|

Какой вопрос надо задать, чтобы ответом на него была основная мысль текста? |

Как люди относятся к миру природы? Каковы последствия такого отношения? |

ПРОБЛЕМА

2:

| О чем (или о ком) рассказывает автор в предложениях 14-18? |

В предложениях 14-18 автор рассказывает о «вакханалии доступности», то есть о всеобщей доступности того, что окружает человека. |

|

Какую мысль автор хочет донести до читателя |

Всеобщая доступность может постепенно сделать недоступным для людей такое понятие, как красота. |

|

Какой вопрос надо задать, чтобы ответом на него была основная мысль текста? |

К чему может привести «вакханалия доступности»? |

ПРОБЛЕМА

3:

|

О чем или о ком рассказывает автор в предложениях 19-23? |

В предложениях 14-18 автор рассказывает о взаимоотношениях человека и природы. |

|

Какую мысль автор хочет донести до читателя |

Общение с природой рождает в душе человека самые возвышенные, чистые, светлые чувства и высокие помыслы. |

|

Какой вопрос надо задать, чтобы ответом на него была основная мысль текста? |

Какие чувства вызывает природа в душе человека? Почему так важно общение с природой? |

Любой текст многопроблемен, но на экзамене вам предлагается сформулировать только одну из проблем текста.

Какую же проблему выбрать из нескольких?

Ваш выбор должен определяться двумя моментами:

- во-первых, ответьте для себя на вопрос: какая проблема все-таки является главной, находится в центре внимания автора?

- во-вторых, подумайте, по какой проблеме вам будет проще всего подобрать весомые аргументы.

Проблема в тексте может иметь несколько аспектов – тех ракурсов, углов зрения, под которыми автор раскрывает поставленные вопросы.

ПРОЧИТАЕМ ТЕКСТ 3:

Текст 3

(1)Мы живём в век кризиса мировой совести. (2)Именно

этим объясняется мировое неблагополучие.

(3)Но откуда взялась человеческая совесть? (4)Если

исходить из эволюционного предположения, что в борьбе за существование более

совестливые побеждают менее совестливых, подобно тому как более сильные

животные побеждают менее сильных и, овладев самкой, дают в конечном итоге более

сильное потомство, то мы, сохраняя ясность мысли, упираемся в тупик.

(5)Практика нашей сегодняшней жизни и жизни в

обозримой истории человечества показывает, что, как правило, именно бессовестные

побеждают совестливых. (6)Бессовестность обычно нападает коварно и неожиданно,

а совесть не готова к неожиданному нападению, потому что её внимание, как

правило, сосредоточено на самой себе, то есть на носителе собственной совести.

(7)Наша совесть прежде всего сторожит нас самих.

(8)Но, несмотря на все победы бессовестности, совесть

продолжает всё-таки жить в сердцах всех народов как высшее свойство

человеческой души. (9)Если бы совесть имела земное происхождение, она давно бы

вымерла, как динозавры.

(10)Некоторые мыслители, а чаще — политические злодеи,

пытались доказать, что совесть — архаический предрассудок или имеет классовый

или расовый характер. (11)Народы, принявшие подобные учения, как правило,

освобождались от тормозов совести, приобретали динамическую силу и сравнительно

легко завоёвывали другие народы. (12)Однако в конце концов они неизменно

разваливались и побеждались. (13)Думаю, что совесть порабощённых народов к

этому времени успевала повернуться к этому миру и возмутиться. (14)Человек с возмущённой

совестью делается в конечном итоге сильнее освобождённого от совести при прочих

равных условиях. (15)Он понимает, пусть даже подсознательно, что он защищает

порядок вещей, выше которого нет ничего на земле.

(16)Совестливый человек вообще отличается

необыкновенной быстротой осознания собственной несправедливости и, наоборот,

замедленно осознаёт проявление бессовестности другим, потому что он исходит из

собственной психологии и пытается найти скрытые пружины в бессовестном

поступке, которые как бы объяснят кажущуюся бессовестность.

(17)Зависит ли совесть человека от степени его

цивилизованности? (18)Я думаю — не зависит. (19)Я встречал в абхазских деревнях

старушек, имеющих самые дикие представления о реальном состоянии мира и при

этом живших по законам самой утончённой совести. (20)И встречал людей

высокообразованных и при этом проявляющих самую дикую бессовестность.

(21)Совесть, как музыкальный слух, даётся от рождения.

(22)Культура, я думаю, прочищает этот слух, делает человека, можно сказать, этически

грамотней, но природную силу слуха не увеличивает.

(23)Можно ли представить мир в далёком будущем

юридически настолько изощрённым, что совести нечего будет делать, ибо всякий

бессовестный поступок будет караться законом? (24)Нет, мир никогда не будет

столь юридически изощрённым, чтобы уследить за каждым бессовестным поступком.

(25)Всегда будут тысячи случаев, когда человек правильно может решить вопрос

только сам, прислушиваясь к голосу совести, или не решать его, заглушая этот

голос. (26)Совесть будет нужна всегда.

(27)Можно ли воспитать совесть? (28)Практически —

можно. (29)Строго теоретически — сомнительно. (30)Кроме редчайших уродов,

совесть, хоть и слабо выраженная, есть у каждого человека. (31)Если человек со

слабо выраженной совестью, предположим, попадает в коллектив, которым дорожит

по своим профессиональным склонностям, и видит, что в этом коллективе

господствуют совестливые отношения, он заставляет себя придерживаться уровня

этих отношений. (32)В данном случае можно сказать, что он боится не столько

бессовестного поступка, сколько оглашения его. (33)Это уже воспитание, то есть

осознание границ нравственности, пусть даже механическое. (34)Его правильное

поведение становится привычкой, правда, скорее всего до первого большого

соблазна.

(По Ф. Искандеру)

Фазиль Искандер (1929 – 2016) – советский прозаик, журналист, сценарист, общественный деятель.

Текст 3

Заполним таблицу:

|

О чем (или о ком) рассказывает автор текста? |

Какую мысль автор хочет донести до читателя? |

Какой вопрос надо задать, чтобы ответом на него была основная мысль текста? |

|

В предложениях 3-15, 21-26 автор рассказывает о происхождении совести. |

Совесть – это высшее свойство человеческой души. Несмотря на все победы бессовестности, совесть продолжает жить в сердцах людей, так как имеет неземное происхождение. |

Каково происхождение совести? Можно ли представить мир без совести? |

|

В предложении 16, автор рассказывает о том, чем совестливый человек отличается от бессовестного. |

Совестливый человек критичен по отношению к себе, но медленно осознает проявление бессовестности другими. |

Чем совестливый человек отличается от бессовестного? |

|

В предложениях 27-34 автор рассказывает о воспитании совести. |

Человека с непробужденной, слабо выраженной совестью можно воспитать. Однако этот процесс будет механическим и приведет к положительным результатам только до первого соблазна. |

Можно ли воспитать совесть? |

Следовательно, для того

чтобы определить проблему в тексте публицистического стиля, НАДО:

1) установить, о чём или о ком

говорится в тексте, то есть определить тему текста;

2) понять основную мысль

(идею) текста, отражающую отношение автора к изображаемым событиям, фактам,

явлениям и сформулировать её в виде законченного предложения;

3) задать вопрос, на который отвечает это предложение, и записать его.

Возможно, что вы сможете сформулировать проблему более широко, так, что ВСЕ найденные вами проблемы станут аспектами новой проблемы. Именно так давайте поступим с разобранным Текстом 2. Зададим такой вопрос, ответом на который будут ВСЕ найденные нами проблемы. Объединим ответы в комментарий:

Как люди относятся к миру природы и каковы последствия такого отношения? Автор рассказывает о земле, имеющей прекрасную систему жизнеобеспечения и о людях, которые разрушают эту систему. Он сравнивает нас с космонавтами, которые летят на корабле и сами перерезают себе провода, развинчивают винтики и просверливают дырочки. Человек отравляет воды, уничтожает леса, загрязняет атмосферу. Поступая безответственно, он поступают как самоубийца.

Продолжая раскрывать свою мысль о разрушении природы, автор говорит о “вакханалии доступности”, то есть о всеобщей доступности того, что окружает человека. Мы летаем на самолетах, достигая любого уголка нашей планеты, и всеобщая доступность постепенно делает недоступным для людей такое понятие, как красота, лишает нас общения с прекрасным.

Почему так важно общение с природой? Какие чувства вызывает природа в душе человека? Эти вопросы также важны для понимания мысли автора. Общение с природой рождает в душе человека самые возвышенные, чистые, светлые чувства и высокие помыслы. Поэтому важно не только умело использовать природных богатства, но и научиться переживать интимную связь с миром красоты.

Сформулируем итоговые

определения:

Проблема – это

поставленный автором вопрос, требующий разрешения.

Проблема и основная

мысль текста (позиция автора) составляют вопрос-ответное единство.

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Готовимся к ЕГЭ

по русскому языку

Как определить проблему

в тексте публицистического стиля? -

2 слайд

Критерий оценивания постановки проблемы – К 1

-

-

4 слайд

Что такое проблема?

Проблема – это сложный теоретический или практический вопрос, требующий решения, исследования.

Сложная, трудная, важная, серьезная, глубокая, основная, главная, актуальная, злободневная, острая, назревшая, философская, политическая, идеологическая, социальная, национальная, международная… проблема. -

5 слайд

Проблема чего: войны, мира, экономики, политики, идеологии, воспитания, образования.

Поставить, выдвинуть, рассмотреть, изложить, обсудить, разрешить какую-либо проблему.

Коснуться какой-либо проблемы. Уделить внимание какой-либо проблеме. Над какой-либо проблемой думать, работать.

Какая-либо проблема возникает, представляет интерес, заслуживает внимания, ждет решения. -

6 слайд

Сформулировать проблему текста можно

двумя основными способами:1)проблема чего: «Автор затрагивает проблему «отцов» и «детей»; В тексте поднимается проблема одиночества»; «Текст Д.С. Лихачёва заставил меня задуматься над сложной проблемой восприятия текста»

2) формулировка в виде вопроса (проблема и есть вопрос, требующий решения) дает больше возможностей для случаев, когда кратко сформулировать проблему текста невозможно: Возможно ли органичное сочетание в жизни человека «поэзии» и «прозы», духовного и материального начал? Этой сложной проблеме посвящен текст … -

7 слайд

Автор публицистического произведения стремится воздействовать на читателя, как можно более ярко, образно и понятно выразить свою мысль, поэтому выявление проблем публицистического теста, как правило, не вызывает затруднений.

-

-

9 слайд

Речевые клише

Автор размышляет над проблемой…

Автор текста затрагивает проблему…

В центре внимания автора проблема…

В тексте (имя и фамилия автора в род. п.) поднимается проблема…

Предложенный для анализа текст (имя и фамилия автора в род. п.) посвящён проблеме… Текст (имя и фамилия автора в род. п.) заставил меня задуматься над сложной проблемой… -

10 слайд

Запомните!!!

Проблема (чего?) смысла жизни.

Вопрос (о чём?) о смысле жизни.

-

11 слайд

Спасибо за внимание!

Желаю всем 100 баллов

на экзамене!!!

Задание 27 ЕГЭ — 2019 (сочинение) « Выявление проблемы в публицистическом тексте. Комментарий»

Горшенина Алла Александровна

МОАУ «СОШ им.Н.Р.Ирикова с.Зилаир»

Уважаемые коллеги, учащиеся!

В данной презентации представлены отдельные этапы работы с текстами: И. Бражина « Старая поговорка гласит…», А. Толстого «Русский характер» при выполнении задания №27 ЕГЭ (написание сочинения). Работа построена с учётом рекомендаций Першиной Людмилы Реакатовны , доцента кафедры русского языка и литературы ИРО РБ, кандидата филологических наук, Нарушевича Андрея Георгиевича , кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка и литературы ТИ имени А.П.Чехова, Егораевой Галины Тимофеевны, руководителя департамента методологии АНО «Национальный Центр Инноваций в Образовании»

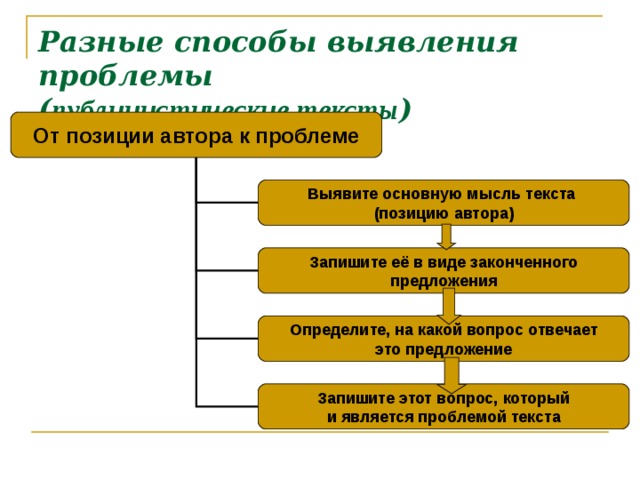

Разные способы выявления проблемы ( публицистические тексты )

От позиции автора к проблеме

Выявите основную мысль текста

(позицию автора)

Запишите её в виде законченного

предложения

Определите, на какой вопрос отвечает

это предложение

Запишите этот вопрос, который

и является проблемой текста

Шаг 1-й начинаем с позиции автора

Внимательно читаем текст и выделяем фрагмент , в котором озвучена позиция автора

- Внимательно читаем текст и выделяем фрагмент , в котором озвучена позиция автора

Текст И. Бражина «Старая поговорка гласит…»

(1)Старая поговорка гласит: «При громе оружия музы молчат». (2)Плохая поговорка.

(3)И плохи музы, которые в дни великих народных бедствий могут молчать, не помышляя о помощи борющемуся народу.

(4)По счастью, не все музы таковы. (5)Мне ведомы и иные. (6)Они сами являлись на мобилизационные пункты, получали назначения и потом в солдатских шинелях и кирзовых сапогах спешили на передовую. (7)Их часто видели в окопах и землянках; они делили хлеб и судьбу, труды и опасности с теми, кто грудью стоял за свою землю.

(8)И так было всегда. (9)Нет никаких сомнений, что «Слово о полку Игореве» – не только вдохновенная поэма, но и военный очерк очевидца, созданный свидетелем описываемых событий. (10)Нет никаких сомнений в том, что автор «Слова» проделал вместе с дружиной Игоря весь поход от начала до конца. (11)В противном случае «Слово» не было бы столь достоверным и столь зримым в деталях, увидеть и запомнить которые мог только участник похода. (12)Сама тональность «Слова» не могла бы быть столь пронизанной живейшим участием к бедам и испытаниям, какие выпали на долю Игоревых полков, не могла бы быть такой, если бы сам певец не делил ратных трудов и судеб с дружинниками.

(13)То же было и позже, в годины народных бед и военных гроз. (14)«Певец во стане русских воинов» появился в дни Отечественной войны тысяча восемьсот двенадцатого года в военном лагере под Тарутином, где находился вступивший с началом войны в ополчение В. Жуковский. (15)В разгар войны поэт Денис Давыдов стал во главе партизанского движения и бил врага и днём и ночью, в лесах и в открытом поле, в зимнюю стужу и в осеннюю распутицу.

(16)Этим славным традициям певцов-воинов следовали поэты и прозаики в Отечественной войне тысяча девятьсот сорок первого – сорок пятого годов. (17)Они отдавали кровному делу родной земли своё перо, а часто и саму жизнь. (18)Смертью храбрых пали Аркадий Гайдар, Иосиф Уткин, Семён Гудзенко… многие-многие другие – вечная им память и вечная слава.

(По И. Бражину*)

Текст И. Бражина «Старая поговорка гласит…»

(1)Старая поговорка гласит: «При громе оружия музы молчат». (2)Плохая поговорка .

(3)И плохи музы, которые в дни великих народных бедствий могут молчать, не помышляя о помощи борющемуся народу.

(4)По счастью, не все музы таковы. (5)Мне ведомы и иные. (6)Они сами являлись на мобилизационные пункты, получали назначения и потом в солдатских шинелях и кирзовых сапогах спешили на передовую. (7)Их часто видели в окопах и землянках; они делили хлеб и судьбу, труды и опасности с теми, кто грудью стоял за свою землю.

(8)И так было всегда. (9)Нет никаких сомнений, что «Слово о полку Игореве» – не только вдохновенная поэма, но и военный очерк очевидца, созданный свидетелем описываемых событий. (10)Нет никаких сомнений в том, что автор «Слова» проделал вместе с дружиной Игоря весь поход от начала до конца. (11)В противном случае «Слово» не было бы столь достоверным и столь зримым в деталях, увидеть и запомнить которые мог только участник похода. (12)Сама тональность «Слова» не могла бы быть столь пронизанной живейшим участием к бедам и испытаниям, какие выпали на долю Игоревых полков, не могла бы быть такой, если бы сам певец не делил ратных трудов и судеб с дружинниками.

(13)То же было и позже, в годины народных бед и военных гроз. (14)«Певец во стане русских воинов» появился в дни Отечественной войны тысяча восемьсот двенадцатого года в военном лагере под Тарутином, где находился вступивший с началом войны в ополчение В. Жуковский. (15)В разгар войны поэт Денис Давыдов стал во главе партизанского движения и бил врага и днём и ночью, в лесах и в открытом поле, в зимнюю стужу и в осеннюю распутицу.

(16) Этим славным традициям певцов-воинов следовали поэты и прозаики в Отечественной войне тысяча девятьсот сорок первого – сорок пятого годов. (17)Они отдавали кровному делу родной земли своё перо, а часто и саму жизнь. (18)Смертью храбрых пали Аркадий Гайдар, Иосиф Уткин, Семён Гудзенко… многие-многие другие – вечная им память и вечная слава.

(По И. Бражину*)

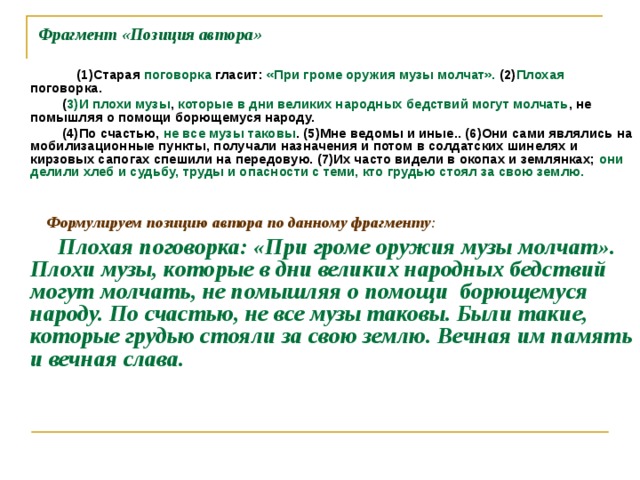

Фрагмент «Позиция автора»

(1)Старая поговорка гласит: «При громе оружия музы молчат». (2) Плохая поговорка.

( 3)И плохи музы , которые в дни великих народных бедствий могут молчать , не помышляя о помощи борющемуся народу.

(4)По счастью, не все музы таковы . (5)Мне ведомы и иные.. (6)Они сами являлись на мобилизационные пункты, получали назначения и потом в солдатских шинелях и кирзовых сапогах спешили на передовую. (7)Их часто видели в окопах и землянках; они делили хлеб и судьбу, труды и опасности с теми, кто грудью стоял за свою землю.

Формулируем позицию автора по данному фрагменту :

Плохая поговорка: «При громе оружия музы молчат». Плохи музы, которые в дни великих народных бедствий могут молчать, не помышляя о помощи борющемуся народу. По счастью, не все музы таковы. Были такие, которые грудью стояли за свою землю. Вечная им память и вечная слава.

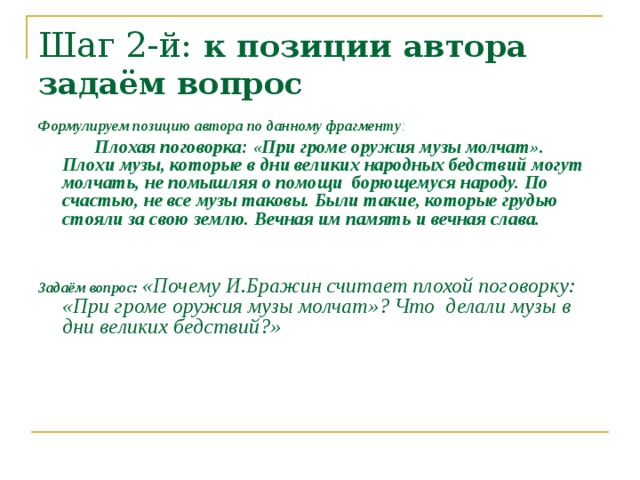

Шаг 2-й: к позиции автора задаём вопрос

Формулируем позицию автора по данному фрагменту :

Плохая поговорка: «При громе оружия музы молчат». Плохи музы, которые в дни великих народных бедствий могут молчать, не помышляя о помощи борющемуся народу. По счастью, не все музы таковы. Были такие, которые грудью стояли за свою землю. Вечная им память и вечная слава.

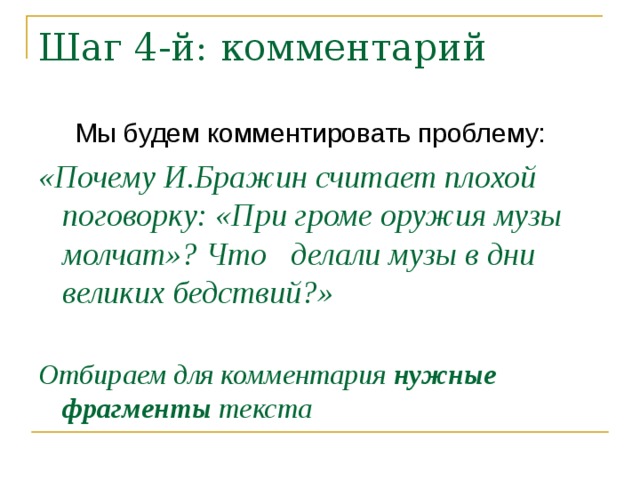

Задаём вопрос: «Почему И.Бражин считает плохой поговорку: «При громе оружия музы молчат»? Что делали музы в дни великих бедствий?»

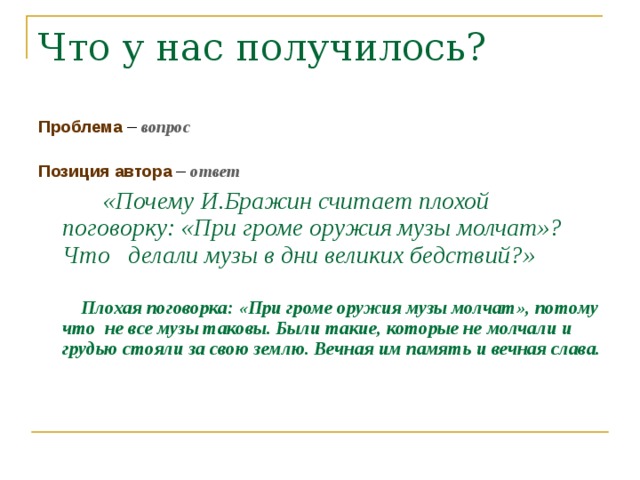

Проблема – вопрос

Позиция автора – ответ

«Почему И.Бражин считает плохой поговорку: «При громе оружия музы молчат»? Что делали музы в дни великих бедствий?»

Плохая поговорка: «При громе оружия музы молчат», потому что не все музы таковы. Были такие, которые не молчали и грудью стояли за свою землю. Вечная им память и вечная слава.

Автор считает, что «музы» — творческие люди не должны молчать во времена суровых испытаний, выпавших на долю своего народа. Лично участвуя в боевых сражениях, создавая патриотические произведения, писатели и поэты должны защищать Родину от врага.

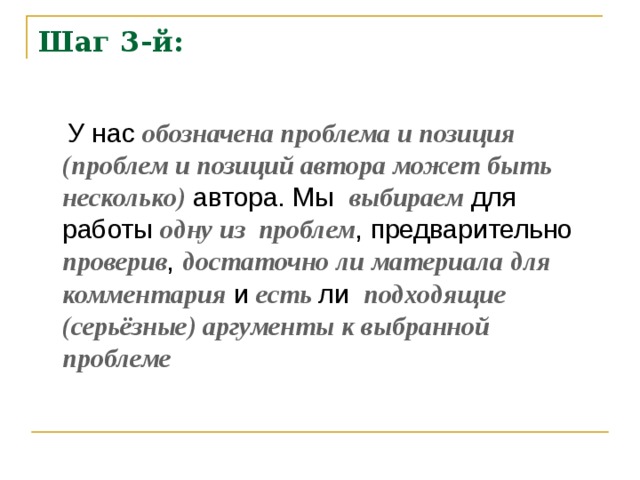

Шаг 3-й:

обозначена проблема и позиция (проблем и позиций автора может быть несколько) выбираем одну из проблем проверив достаточно ли материала для комментария есть подходящие (серьёзные) аргументы к выбранной проблеме

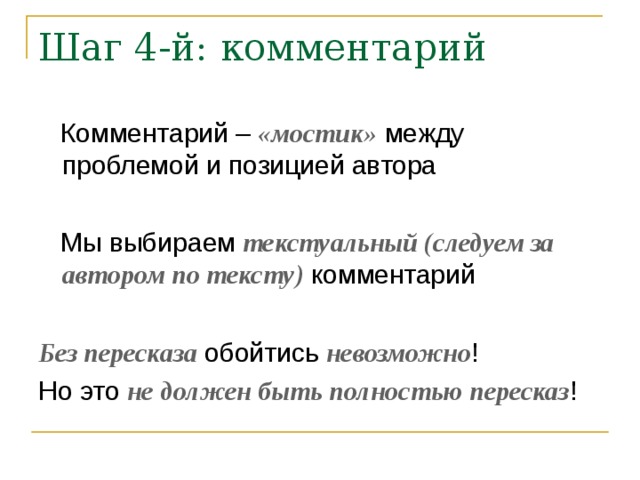

«мостик»

текстуальный (следуем за автором по тексту)

Без пересказа невозможно

не должен быть полностью пересказ

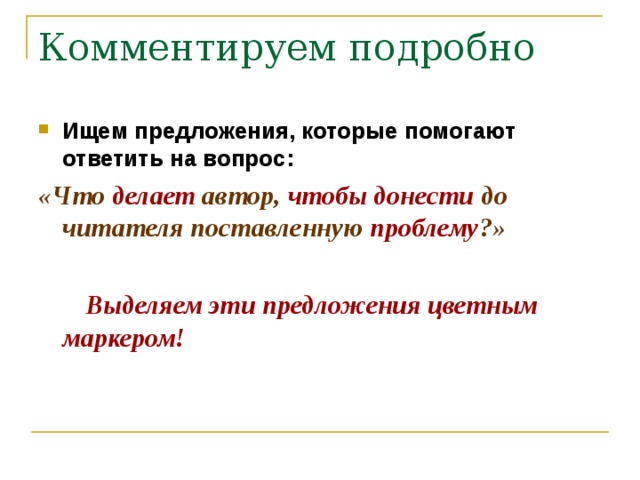

- Ищем предложения, которые помогают ответить на вопрос:

«Что делает автор, чтобы донести до читателя поставленную проблему ?»

Выделяем эти предложения цветным маркером!

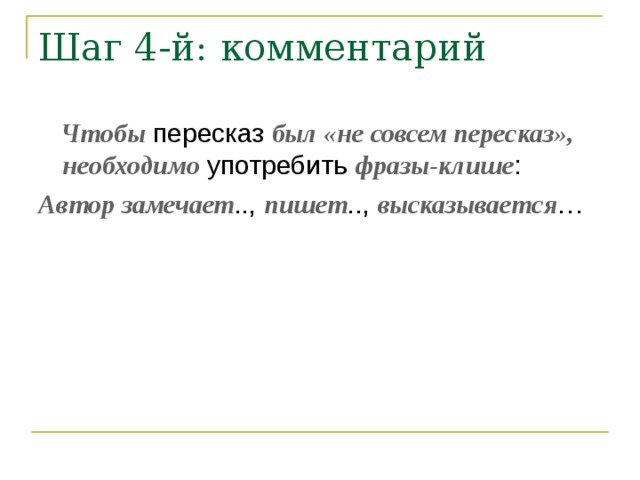

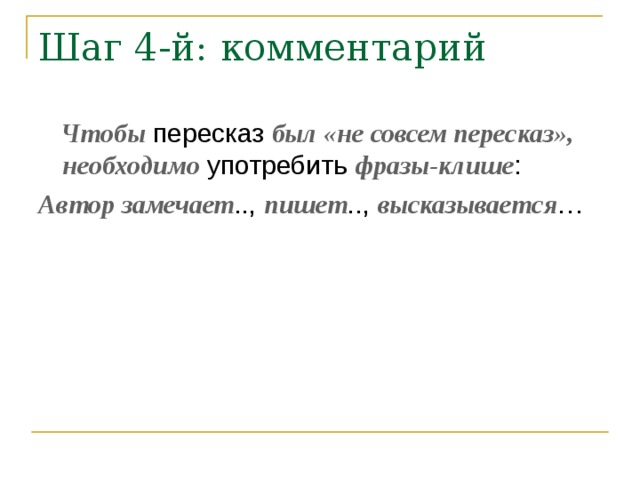

Чтобы был «не совсем пересказ», необходимо фразы-клише

Автор замечает пишет высказывается

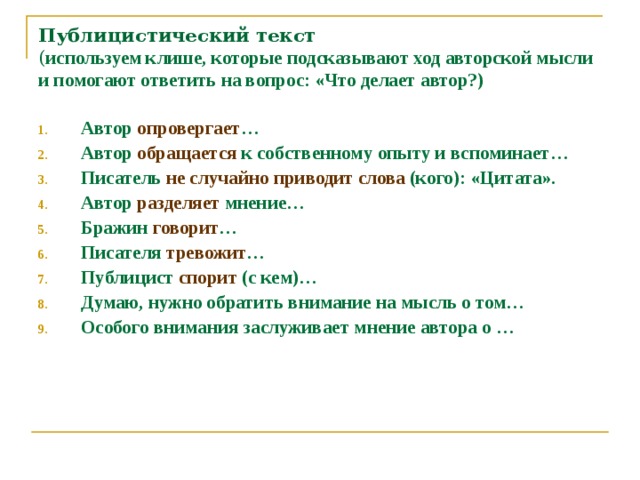

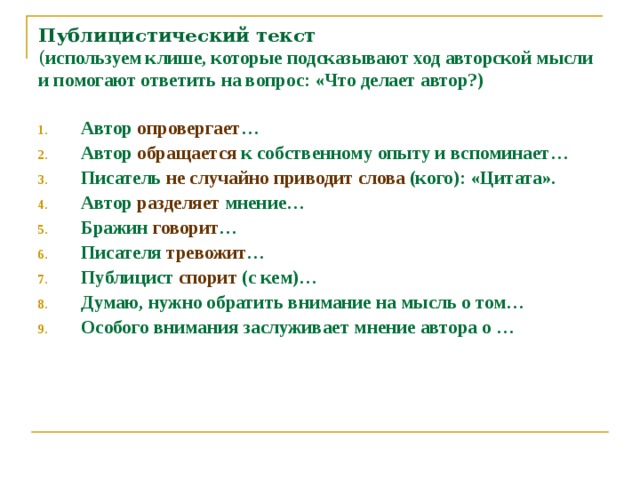

Публицистический текст ( используем клише, которые подсказывают ход авторской мысли и помогают ответить на вопрос: «Что делает автор?)

- Автор опровергает …

- Автор обращается к собственному опыту и вспоминает…

- Писатель не случайно приводит слова (кого): «Цитата».

- Автор разделяет мнение…

- Бражин говорит …

- Писателя тревожит …

- Публицист спорит (с кем)…

- Думаю, нужно обратить внимание на мысль о том…

- Особого внимания заслуживает мнение автора о …

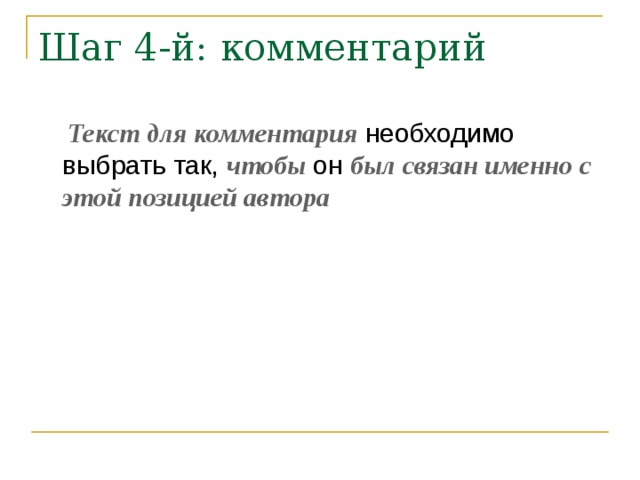

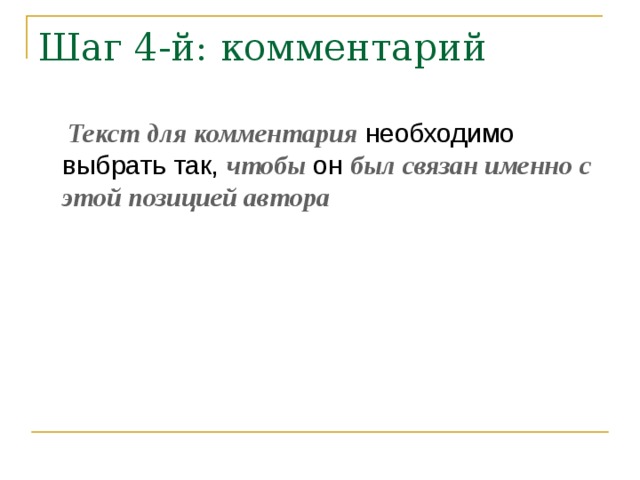

Текст для комментария чтобы был связан именно с этой позицией автора

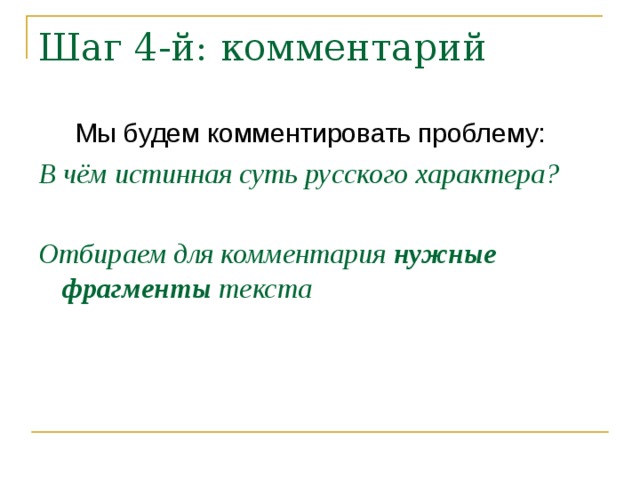

Мы будем комментировать проблему:

«Почему И.Бражин считает плохой поговорку: «При громе оружия музы молчат»? Что делали музы в дни великих бедствий?»

Отбираем для комментария нужные фрагменты текста

Комментарий

Первый

пример-иллюстрация

Второй

пример-иллюстрация

Связь

между

примерами

Пояснения

к примеру

Пояснения

к примеру

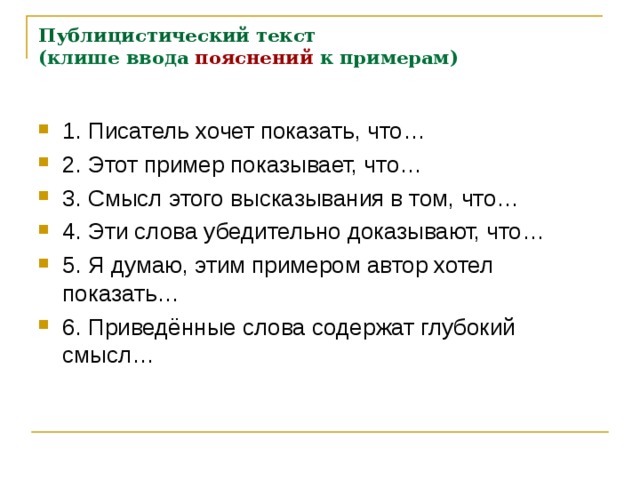

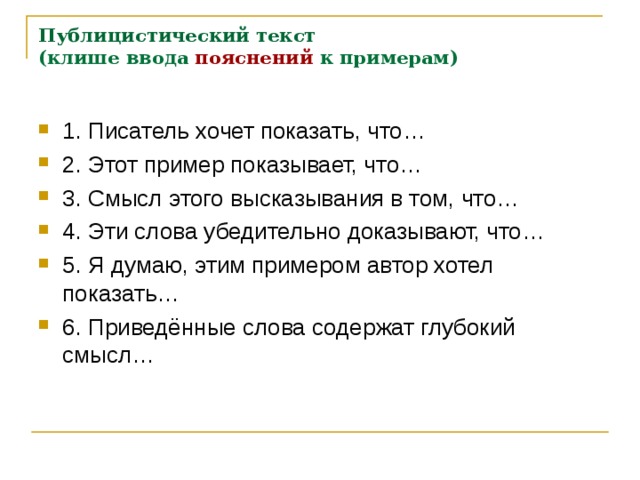

Публицистический текст (клише ввода пояснений к примерам)

- 1. Писатель хочет показать, что…

- 2. Этот пример показывает, что…

- 3. Смысл этого высказывания в том, что…

- 4. Эти слова убедительно доказывают, что…

- 5. Я думаю, этим примером автор хотел показать…

- 6. Приведённые слова содержат глубокий смысл…

Автор выражает своё несогласие с пословицей: 1-й пр «По счастью, не все музы таковы. Мне ведомы и иные». Пояс. к 1-му пр . Смысл этих слов заключается в том, что многие поэты и писатели не только создавали патриотические произведения, но и были живыми очевидцами и участниками событий, о которых писали. Связь Доказательством этому служит обращение публициста к памятнику древнерусской литературы «Слову о полку Игореве. И.Бражин пишет о том, что 2-й пр. «Слово» «не было бы столь достоверным», его «тональность не могла бы быть пронизанной живейшим участием к бедам и испытаниям…, если бы сам певец не делил ратных трудов и судеб с дружинниками». 3-й пр. В предложениях 14-18 автор говорит о патриотизме В.Жуковского, Дениса Давыдова, поэтов и прозаиков времён Отечественной войны 1941-1945 годов: Аркадия Гайдара, Иосифа Уткина и других. Связь Все эти примеры, дополняя друг друга, пояснение к ост. прим. позволяют автору показать, как в дни великих народных бедствий люди искусства (поэты, прозаики, композиторы и художники) , являясь участниками событий своим творчеством показывают суровую правду войны, помогают в борьбе с врагом, вдохновляют на подвиги народ.

Я разделяю позицию публициста. В трудные для страны дни творческие люди должны следовать традициям певцов-воинов.

Аргументы в обосновании своей позиции

Например, А.Т.Твардовский, будучи военным корреспондентом, написал поэму « Василий Тёркин», героя которой полюбили все бойцы. Тёркин вселял в солдат веру в победу, был одним из них и, в то же время, являлся образцом для подражания. Или Константин Симонов , тоже военный корреспондент, писал стихи, которые укрепляли веру в победу, становились песнями… И таких примеров множество.

Мы понимаем, что поэты и писатели — патриоты своей страны, в трудные времена они вместе с народом идут вперёд, к победе.

Готовое сочинение

Проблема Почему поговорка: « При громе оружия музы молчат» плохая? Почему плохи «музы», которые молчат в дни великих бедствий? Что они (музы) должны делать? Такие вопросы ставит перед читателями И.Бражин в своём тексте, а затем даёт на них исчерпывающие ответы.

Комментарий Автор выражает своё несогласие с пословицей: 1-й пр «По счастью, не все музы таковы. Мне ведомы и иные». Пояс. к 1-му пр . Смысл этих слов заключается в том, что многие поэты и писатели не только создавали патриотические произведения, но и были живыми очевидцами и участниками событий, о которых писали. Связь Доказательством этому служит обращение публициста к памятнику древнерусской литературы «Слову о полку Игореве. И.Бражин пишет о том, что 2-й пр. «Слово» «не было бы столь достоверным», его «тональность не могла бы быть пронизанной живейшим участием к бедам и испытаниям…, если бы сам певец не делил ратных трудов и судеб с дружинниками». 3-й пр. В предложениях 14-18 автор говорит о патриотизме В.Жуковского, Дениса Давыдова, поэтов и прозаиков времён Отечественной войны 1941-1945 годов: Аркадия Гайдара, Иосифа Уткина и других. Связь Все эти примеры, дополняя друг друга, пояснение к ост. прим. позволяют автору показать, как в дни великих народных бедствий люди искусства (поэты, прозаики, композиторы и художники) , являясь участниками событий своим творчеством показывают суровую правду войны, помогают в борьбе с врагом, вдохновляют на подвиги народ.

Позиция автора Таким образом, автор приходит к выводу о том, что плохая поговорка: «При громе оружия музы молчат», потому что не все музы таковы. Были такие, которые не молчали и грудью стояли за свою землю. Вечная им память и вечная слава.

Своя позиция + обоснование Я разделяю точку зрения публициста. В трудные для страны дни творческие люди должны следовать традициям певцов-воинов. Так оно и было. Аргументы в обосновании своей позиции Например, А.Т.Твардовский, будучи военным корреспондентом, написал поэму « Василий Тёркин», героя которой полюбили все бойцы. Тёркин вселял в солдат веру в победу, был одним из них, и в то же время являлся образцом для подражания. Или Константин Симонов , тоже военный корреспондент, писал стихи, которые укрепляли веру в победу, становились песнями… И таких примеров множество.

Вывод Мы понимаем, что поэты и писатели — патриоты своей страны, в трудные времена они вместе с народом идут вперёд, к победе. «Музы» не молчали и не молчат!

Готовое сочинение (ИЛИ)

Почему поговорка: « При громе оружия музы молчат» плохая? Почему плохи «музы», которые молчат в дни великих бедствий? Что они (музы) должны делать? Такие вопросы ставит перед читателями И.Бражин в своём тексте, а затем даёт на них исчерпывающие ответы.

Автор выражает своё несогласие с пословицей: 1-й пр «По счастью, не все музы таковы. Мне ведомы и иные». Пояс. к 1-му пр . Смысл этих слов заключается в том, что многие поэты и писатели не только создавали патриотические произведения, но и были живыми очевидцами и участниками событий, о которых писали. Связь Доказательством этому служит обращение публициста к памятнику древнерусской литературы «Слову о полку Игореве. И.Бражин пишет о том, что 2-й пр. «Слово» «не было бы столь достоверным», его «тональность не могла бы быть пронизанной живейшим участием к бедам и испытаниям…, если бы сам певец не делил ратных трудов и судеб с дружинниками». 3-й пр. В предложениях 14-18 автор говорит о патриотизме В.Жуковского, Дениса Давыдова, поэтов и прозаиков времён Отечественной войны 1941-1945 годов: Аркадия Гайдара, Иосифа Уткина и других. Связь Все эти примеры, дополняя друг друга, пояснение к ост. прим. позволяют автору показать, как в дни великих народных бедствий люди искусства (поэты, прозаики, композиторы и художники) , являясь участниками событий своим творчеством показывают суровую правду войны, помогают в борьбе с врагом, вдохновляют на подвиги народ.

Таким образом, автор приходит к выводу о том, что «музы» не должны молчать во времена суровых испытаний, выпавших на долю своего народа. Лично участвуя в боевых сражениях, создавая произведения, писатели и поэты должны вести за собой солдат, поднимая в них боевой дух. «Вечная память и вечная слава» тем, кто отдавал кровному делу родной земли и своё перо, и… свою жизнь».

Я разделяю точку зрения публициста. В трудные для страны дни творческие люди должны следовать традициям певцов-воинов. Так оно и было. Например, А.Т.Твардовский, будучи военным корреспондентом, написал поэму « Василий Тёркин», героя которой полюбили все бойцы. Тёркин вселял в солдат веру в победу, был одним из них, и в то же время являлся образцом для подражания. Или Константин Симонов , тоже военный корреспондент, писал стихи, которые укрепляли веру в победу, становились песнями… И таких примеров множество.

Мы понимаем, что поэты и писатели — патриоты своей страны, в трудные времена они вместе с народом идут вперёд, к победе.

Текст А.Н.Толстого «Русский характер»

Шаг 1-й начинаем с позиции автора

Внимательно читаем текст и выделяем фрагмент , в котором озвучена позиция автора

- Внимательно читаем текст и выделяем фрагмент , в котором озвучена позиция автора

- (1)Русский характер! (2)Поди-ка опиши его… (З)Рассказывать ли о героических подвигах? (4)Но их столько, что растеряешься, который предпочесть.

- (5)На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остаётся в человеке ядро. (б)Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабее, но те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем.

- (7) Приятель мой, Егор Дрёмов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича, выполнял его завет: «Многое увидишь на свете, сынок, и за границей побываешь, но русским званием — гордись…»

- (8) Про военные подвиги тоже не любил разглагольствовать: нахмурится и закурит. (9)Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

- — (10)Понимаешь, тигра стволом-то водит, а товарищ лейтенант как даст ему в бок, как даст ещё в башню — он и хобот задрал, как даст в третий — у тигра изо всех щелей повалил дым, пламя как рванётся из него на сто метров вверх…

- (11)Так воевал лейтенант Егор Дрёмов, покуда не случилось с ним несчастье. (12)Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. (13)Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта: он был без сознания, комбинезон на нём горел. (14)Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. (15)Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт…

- (16)Егор Дрёмов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. (17)Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. (18)Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на своё и теперь не своё лицо. (19)Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. (20)Он тотчас ей вернул зеркальце.

- — (21)Бывает хуже,— сказал он,— а с этим жить можно.

- (22)Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал , своё лицо, будто привыкал к нему.

- (23)Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. (24)Тогда он пошел к генералу.

- — (25)Прошу вашего разрешения вернуться в полк.

- — (26)Но вы же инвалид,— сказал генерал.

- — (27)Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью!

- (28) То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дрёмов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.

- (29) Да, вот они, русские характеры! (30)Кажется, прост человек, а придёт суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нём великая сила — человеческая красота.

- (По А. Н. Толстому*)

* Алексей Николаевич Толстой (1882—1945 гг.) — русский советский писатель и общественный деятель, автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений.

- (1)Русский характер! (2)Поди-ка опиши его… (З)Рассказывать ли о героических подвигах? (4)Но их столько, что растеряешься, который предпочесть.

- ( 5)На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остаётся в человеке ядро. (б)Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабее, но те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем.

- (7) Приятель мой, Егор Дрёмов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича, выполнял его завет: «Многое увидишь на свете, сынок, и за границей побываешь, но русским званием — гордись…»

- (8) Про военные подвиги тоже не любил разглагольствовать: нахмурится и закурит. (9)Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

- — (10)Понимаешь, тигра стволом-то водит, а товарищ лейтенант как даст ему в бок, как даст ещё в башню — он и хобот задрал, как даст в третий — у тигра изо всех щелей повалил дым, пламя как рванётся из него на сто метров вверх…

- (11)Так воевал лейтенант Егор Дрёмов, покуда не случилось с ним несчастье. (12)Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. (13)Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта: он был без сознания, комбинезон на нём горел. (14)Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. (15)Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт…

- (16)Егор Дрёмов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. (17)Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. (18)Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на своё и теперь не своё лицо. (19)Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. (20)Он тотчас ей вернул зеркальце.

- — (21)Бывает хуже,— сказал он,— а с этим жить можно.

- (22)Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал , своё лицо, будто привыкал к нему.

- (23)Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. (24)Тогда он пошел к генералу.

- — (25)Прошу вашего разрешения вернуться в полк.

- — (26)Но вы же инвалид,— сказал генерал.

- — (27)Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью!

- (28) То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дрёмов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.

- (29) Да, вот они, русские характеры! (30)Кажется, прост человек, а придёт суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нём великая сила — человеческая красота .

- (По А. Н. Толстому*)

* Алексей Николаевич Толстой (1882—1945 гг.) — русский советский писатель и общественный деятель, автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений.

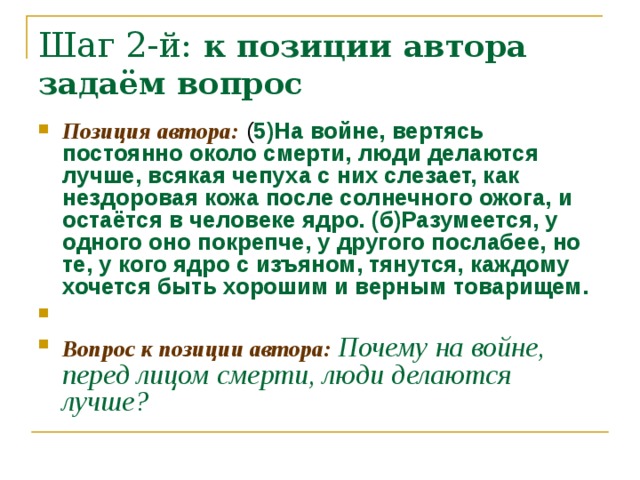

Шаг 2-й: к позиции автора задаём вопрос

- Позиция автора: ( 5)На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остаётся в человеке ядро. (б)Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабее, но те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем.

- Вопрос к позиции автора: Почему на войне, перед лицом смерти, люди делаются лучше?

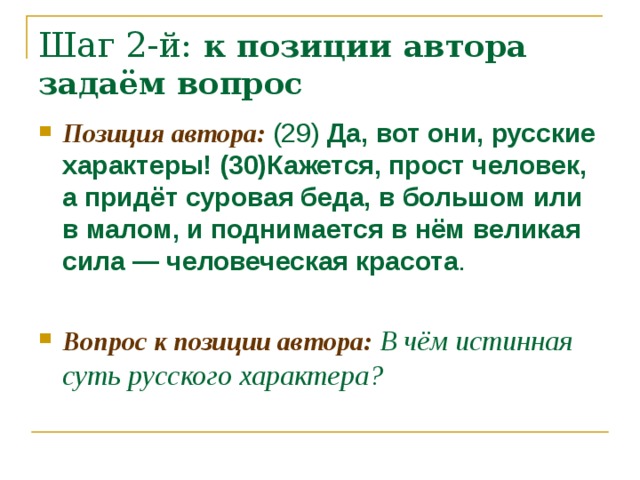

Шаг 2-й: к позиции автора задаём вопрос

- Позиция автора: (29) Да, вот они, русские характеры! (30)Кажется, прост человек, а придёт суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нём великая сила — человеческая красота .

- Вопрос к позиции автора: В чём истинная суть русского характера?

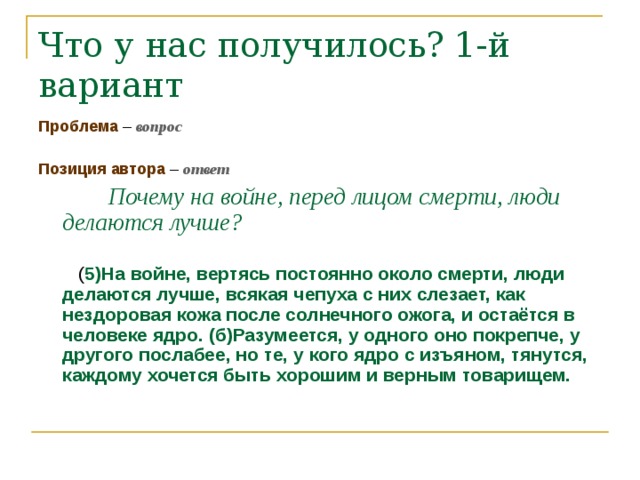

Что у нас получилось? 1-й вариант

Проблема – вопрос

Позиция автора – ответ

Почему на войне, перед лицом смерти, люди делаются лучше?

( 5)На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остаётся в человеке ядро. (б)Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабее, но те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем.

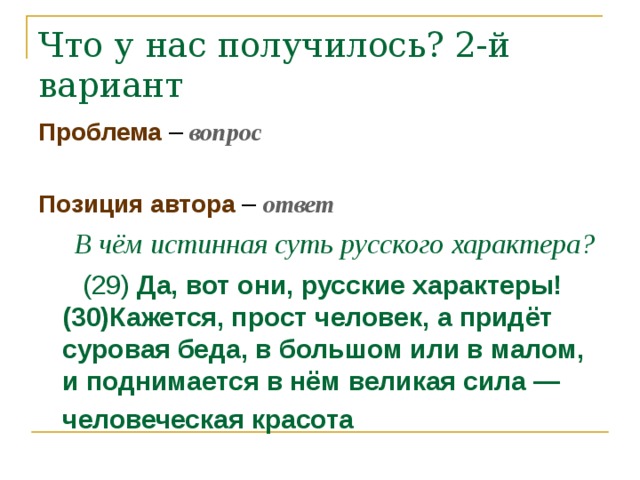

Что у нас получилось? 2-й вариант

Проблема – вопрос

Позиция автора – ответ

В чём истинная суть русского характера?

(29) Да, вот они, русские характеры! (30)Кажется, прост человек, а придёт суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нём великая сила — человеческая красота

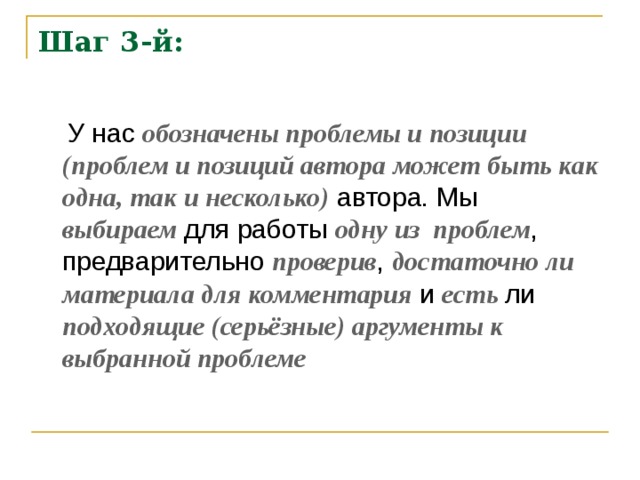

Шаг 3-й:

обозначены проблемы и позиции (проблем и позиций автора может быть как одна, так и несколько) выбираем одну из проблем проверив достаточно ли материала для комментария есть подходящие (серьёзные) аргументы к выбранной проблеме

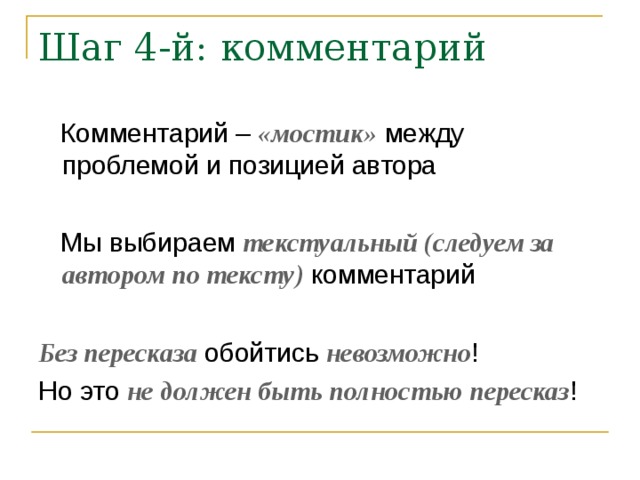

«мостик»

текстуальный (следуем за автором по тексту)

Без пересказа невозможно

не должен быть полностью пересказ

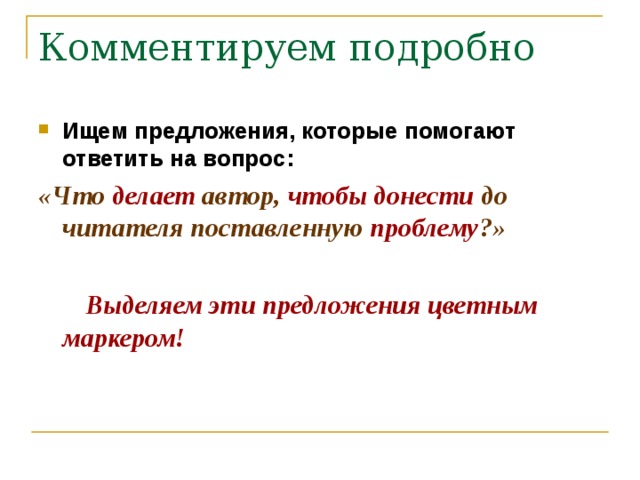

- Ищем предложения, которые помогают ответить на вопрос:

«Что делает автор, чтобы донести до читателя поставленную проблему ?»

Выделяем эти предложения цветным маркером!

Чтобы был «не совсем пересказ», необходимо фразы-клише

Автор замечает пишет высказывается

Публицистический текст ( используем клише, которые подсказывают ход авторской мысли и помогают ответить на вопрос: «Что делает автор?)

- Автор опровергает …

- Автор обращается к собственному опыту и вспоминает…

- Писатель не случайно приводит слова (кого): «Цитата».

- Автор разделяет мнение…

- Бражин говорит …

- Писателя тревожит …

- Публицист спорит (с кем)…

- Думаю, нужно обратить внимание на мысль о том…

- Особого внимания заслуживает мнение автора о …

Текст для комментария чтобы был связан именно с этой позицией автора

В чём истинная суть русского характера?

Отбираем для комментария нужные фрагменты текста

- (1)Русский характер! (2)Поди-ка опиши его… (З)Рассказывать ли о героических подвигах? (4)Но их столько, что растеряешься, который предпочесть.

- ( 5)На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остаётся в человеке ядро. (б)Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабее, но те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем.

- (7) Приятель мой, Егор Дрёмов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича, выполнял его завет: «Многое увидишь на свете, сынок, и за границей побываешь, но русским званием — гордись…»

- (8) Про военные подвиги тоже не любил разглагольствовать: нахмурится и закурит. (9)Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

- — (10)Понимаешь, тигра стволом-то водит, а товарищ лейтенант как даст ему в бок, как даст ещё в башню — он и хобот задрал, как даст в третий — у тигра изо всех щелей повалил дым, пламя как рванётся из него на сто метров вверх…

- (11)Так воевал лейтенант Егор Дрёмов, покуда не случилось с ним несчастье. (12)Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. (13)Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта: он был без сознания, комбинезон на нём горел. (14)Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. (15)Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт…

- (16)Егор Дрёмов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. (17)Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. (18)Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на своё и теперь не своё лицо. (19)Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. (20)Он тотчас ей вернул зеркальце.

- — (21)Бывает хуже,— сказал он,— а с этим жить можно.

- (22)Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал , своё лицо, будто привыкал к нему.

- (23)Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. (24)Тогда он пошел к генералу.

- — (25)Прошу вашего разрешения вернуться в полк.

- — (26)Но вы же инвалид,— сказал генерал.

- — (27)Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью!

- (28) То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дрёмов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.

- (29) Да, вот они, русские характеры! (30)Кажется, прост человек, а придёт суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нём великая сила — человеческая красота .

- (По А. Н. Толстому*)

* Алексей Николаевич Толстой (1882—1945 гг.) — русский советский писатель и общественный деятель, автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений.

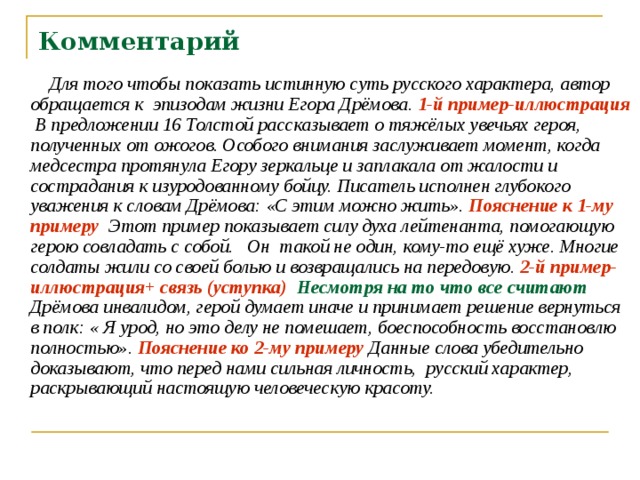

Комментарий

Первый

пример-иллюстрация

Второй

пример-иллюстрация

Связь

между

примерами

Пояснения

к примеру

Пояснения

к примеру

Публицистический текст (клише ввода пояснений к примерам)

- 1. Писатель хочет показать, что…

- 2. Этот пример показывает, что…

- 3. Смысл этого высказывания в том, что…

- 4. Эти слова убедительно доказывают, что…

- 5. Я думаю, этим примером автор хотел показать…

- 6. Приведённые слова содержат глубокий смысл…

Комментарий

Для того чтобы показать истинную суть русского характера, автор обращается к эпизодам жизни Егора Дрёмова. 1-й пример-иллюстрация В предложении 16 Толстой рассказывает о тяжёлых увечьях героя, полученных от ожогов. Особого внимания заслуживает момент, когда медсестра протянула Егору зеркальце и заплакала от жалости и сострадания к изуродованному бойцу. Писатель исполнен глубокого уважения к словам Дрёмова: «С этим можно жить». Пояснение к 1-му примеру Этот пример показывает силу духа лейтенанта, помогающую герою совладать с собой. Он такой не один, кому-то ещё хуже. Многие солдаты жили со своей болью и возвращались на передовую. 2-й пример-иллюстрация+ связь (уступка) Несмотря на то что все считают Дрёмова инвалидом, герой думает иначе и принимает решение вернуться в полк: « Я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». Пояснение ко 2-му примеру Данные слова убедительно доказывают, что перед нами сильная личность, русский характер, раскрывающий настоящую человеческую красоту.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

Ш К О Л А № 2 7 7

Кировского района Санкт-Петербург, 198215, пр. Ветеранов, д.14. тел/факс (812) 377-36-05,

e-mail: Sc277@Kirov.spb.ru, ИНН: 7805149292 КПП 780501001

Конспект урока русского языка по теме:

«Анализ публицистического текста как подготовка рабочих материалов к сочинению-рассуждению».

11 класс (Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ)

Выполнила

учитель русского языка и литературы

Гаспарян Валентина Евгеньевна

Санкт-Петербург

2020 год

«Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ»

Тема: «Анализ публицистического текста как подготовка рабочих материалов к сочинению-рассуждению».

Цели:

- подготовить учащихся к выполнению второй части единого государственного экзамена:

- научить понимать и раскрывать тему сочинения любого жанра;

- логично и доказательно мыслить и излагать результаты своего суждения литературным языком в надлежащем стилевом оформлении.

Задачи:

- научить формулировать и комментировать проблему исходного текста, определять позицию автора текста;

- аргументировано высказывать свое собственное отношение к выделенной и прокомментированной проблеме.

Оборудование урока: книги для подготовки к ЕГЭ, персональный компьютер, карточка с текстом, текст сочинения, критерии оценивания. Презентация.

Ход урока

I. Организационный момент.

Приветствие. Устное сообщение учителя. Одним из самых сложных заданий на экзамене является написание сочинения – рассуждения. Поэтому тема нашего урока – (слайд 1) «Подготовка к сочинению ̶ рассуждению по тексту в формате ЕГЭ». Цель сегодняшнего урока: (слайд 2) продолжить подготовку к выполнению 27-го задания ЕГЭ: отработать умение составлять композицию сочинения-рассуждения, делить текст на абзацы. Запишем тему.

Обратите внимание на эпиграф к нашему уроку (слайд 3)

Сочинение учит думать,

учит понимать жизнь,

учит вчитываться в каждое слово.

В. Литвинов

Согласны ли вы с утверждением автора?

Запишем эпиграф.

̶ Какие источники используете при подготовке к ЕГЭ?

̶ В подготовке к экзаменам наряду с Интернетом — сайты «Решу ЕГЭ», «Ловушки ЕГЭ», — нам помогают книги. Вот далеко не все пособия, которыми пользуемся:

1. С.В. Драбкина, Д. И. Субботин «Русский язык».

2. Е. С. Симакова. «Русский язык: 300 практических заданий для подготовки к ЕГЭ». ̶ Москва: АСТ: Астрель.

3. Н. А. Сенина, А. Г. Нарушевич «ЕГЭ – 2019. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки».

4. И.П. Цыбулько «ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат».

5. И.П. Цыбулько «ЕГЭ. Русский язык. 10 вариантов».

6. И.П. Цыбулько «ЕГЭ. Русский язык. 36 вариантов».

7. «Я сдам ЕГЭ! Русский язык».

В нашем случае – успешно сдать экзамен нам помогут тесты.

II. Актуализация темы (слайд 4)

Повторим теорию

1. Сколько баллов набирает выпускник за правильное выполнение ЕГЭ? (58 баллов за 100-процентное выполнение ЕГЭ).

2. А сколько баллов из 56 выпускник набирает за задание №27 – сочинение-рассуждение по тексту? (24 балла)

3. Каков должен быть объём сочинения? (Более 150 слов)

4. Что грозит выпускнику, если количество слов в сочинении будет меньше установленной нормы? (Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается)

Категорически запрещается:

- Просто пересказывать текст, не анализируя его.

- Использовать в анализе большое количество цитат. Если много цитат, их могут вычеркнуть из общего количества слов.

5. Из скольких обязательных пунктов должна состоять композиция сочинения-рассуждения по предложенному тексту? (Из 6-7)

6. Обратимся к критериям оценивания задания 27.

Слайд 5.

|

№ |

Критерии оценивания ответа на задание 27 |

Баллы |

|

I |

Содержание сочинения |

|

|

К1 |

Формулировка проблем исходного текста |

1 |

|

К2 |

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста |

5 |

|

К3 |

Отражение позиции автора исходного текста |

1 |

|

К4 |

Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста |

1 |

Слайд 6.

— Правильно ли составлен план сочинения-рассуждения по тексту в формате ЕГЭ? Если допущены ошибки, то назовите их.

- Проблема.

- Смысловая связь.

- Своя позиция и её обоснование.

- Позиция автора.

- Первый аргумент из текста для комментирования проблемы, его значение для её раскрытия.

- Заключение.

- Второй аргумент из текста для комментирования проблемы, его значение для её раскрытия.

Слайд 7.

Проверим себя

Композиция сочинения-рассуждения (К1-К6):

- Проблема (К1 – 1 б.)

- Первый аргумент из текста для комментирования проблемы (1 б.), его значение для её раскрытия (1 б).

- Смысловая связь примеров (1 б).

- Второй аргумент из текста для комментирования проблемы (1 б.), его значение для её раскрытия (1 б.) итого К2 – 5.

- Позиция автора (К3 – 1.)

- Своя позиция и её обоснование. (К4 — 1 б.)

- Заключение (К5 — 2 б.) (К6 – точность, выразительность речи — 2 б.)

Итого – 12 б из 24

Советы:

- Не забывайте каждую часть начинать с новой строки.

- Продумывайте логику перехода от одного абзаца к другому.

III. Дома вы подготовили по пособию «Я сдам ЕГЭ»

Урок № 53 «Я выполняю задание ЕГЭ 27» стр. 232. Теперь вспомним, что вы узнали. Что такое проблема? Слайд 8

Пробле́ма (др.-греч.πρόβλημα) в широком смысле – сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, разрешения; задача, требующая исследования.

Проблема – вопрос, который поднимает автор текста, на который ищет ответ, задача, которую он решает.

Понимание исходного текста –важнейшее условие успешного выполнения задания, проверяющего умение адекватно воспринять проблематику текста (какие вопросы/вопрос ставятся в тексте?). При этом не допускается искажений не только основной, но и второстепенной информации, содержащейся в тексте (если автор сочинения касается ее) => основным источником информации о понимании текста экзаменуемым становится

КОММЕНТАРИЙ (К2 –5 баллов)

Слайд 9.

Вспомним алгоритм работы с текстом. (Отвечает ученик).

- Шаг 1. Читая исходный текст, определите, над каким вопросом размышляет автор и как он на этот вопрос отвечает. Так вы найдёте проблему и сформулируете авторскую позицию.

- Шаг 2. Перечитайте исходный текст, чтобы найти два примера, важных для понимания проблемы, поясните значение этих примеров и укажите смысловую связь между ними. Напишите комментарий, который будет помещаться между проблемой и авторской позицией.

- Шаг 3. Сформулируйте собственную позицию и обоснуйте её.

- Шаг 4. Напишите заключение.

Слайд 10.

IV. Физминутка (зарядка для позвоночника)

1-2. Упражнение.

Руки перед грудью.

Потянуться влево-вправо.

Плечи на месте.

Руки в замке за спиной слева, справа.

3. «Черепашка». Наклоны головы. Голову потянуть назад-вперёд, можно напрячь мышцы лица.

Слово учителя. С чего начать? Внимательно читаем текст.

Сочинение пишется по тексту. Теперь аргументы из литературы и жизненного опыта будут служить обоснованием своего мнения. Поэтому начнём с внимательного прочтения текста, подчёркивания в нём основных мыслей, важных слов, фраз, художественных средств, которые использует автор. Вы должны найти в нём тот материал, который будете использовать при анализе.

Слайд 11.

V. Работа с текстом Виктора Платоновича Некрасова. (Приложение)

— Прослушаем текст, выделим ключевые слова.

(1) Город горит. (2) Даже не город, а весь берег на всём охватываемом глазом расстоянии. (З)Трудно даже сказать — пожар ли это. (4) Это что-то большее.

(5) Так, вероятно, горит тайга — неделями, месяцами на десятки, сотни километров.

(6) Багровое клубящееся небо, чёрный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. (7) Чёрное и красное. (8) Другого нет. (9) Чёрный город и красное небо. (10) И Волга красная. (11) «Точно кровь»,- мелькает в голове.

(12) Пламени почти не видно, только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки. (13) И против нас измятые, точно бумажные цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. (14) И из них пламя могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжёлых клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма.

(15) В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. (16) У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки — большие, на целую страницу: английские томми в окопах, атаки, морские сражения с пенящимися волнами и таранящими друг друга миноносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и «таубе». (17) Трудно было оторваться.

(18) Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. (19) Тут были и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. (20)0дним словом, это было до того страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких сил. (21) Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и развешивал потом эти картинки по стенам.