Что такое глагол – объясняю простыми словами, что это за часть речи, какие у нее есть постоянные и непостоянные признаки

Глагол – это самостоятельная часть речи, то есть к нему всегда можно задать вопрос и у него есть лексическое значение.

Глаголы обозначают действия в широком смысле.

- Действие, которое кто-то делает: читать, работать, играть.

- Мысли и чувства: думать, тосковать, надеяться, восхищаться,

- Состояния природы: вечереет, смеркается, светает.

Постоянные морфологические признаки глаголов

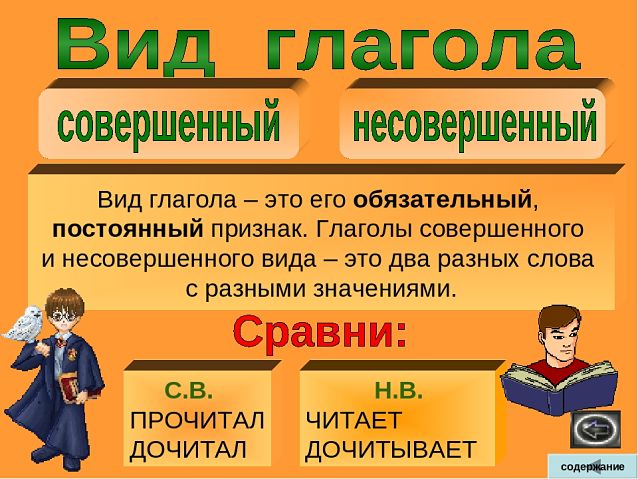

Вид. Он бывает совершенный и несовершенный. Вид обозначает отношение действия к его пределу. Несовершенный вид – это когда действия «бесконечные». Смотрите: читать, плавать, выть, молиться, дремать – ни о какой «предельности» речи нет.

А вот у глаголов совершенного вида действие всегда «конечное»: прочитать, помолиться, проплыть, взвыть, подремать. Чувствуете «конечность», «предельность» этих действий? Прочитал и всё. Взвыл и всё. Подремал и всё.

Как быстро запомнить

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос «что делать?»: ждать, думать, верить. Глаголы Совершенного – «что Сделать?»: переждать, поверить, передумать. Если в вопросе есть буква «с» – значит вид совершенный.

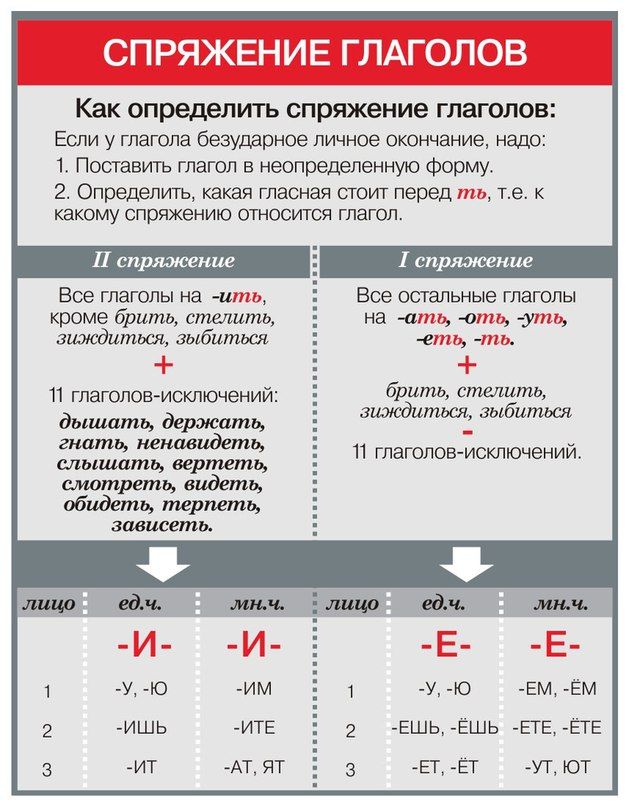

Спряжение. Глагол относится либо к первому, либо ко второму спряжению. Определяйте всегда вот по такому плану:

- Посмотреть на личное окончание (не на окончание инфинитива), если оно ударное.

- Если там -ит, -ишь, -им, -ите, -ат, -ят – второе спряжение.

- Если там -ет, -ешь, -ем, -ете, -ут, -ют – первое.

- Посмотреть на окончание инфинитива, если личное безударное.

- Если там есть -и (вопить, грустить) – спряжение второе. Если там другая буква – первое (читать, петь).

К первому спряжению еще относятся глаголы брить, стелить. А ко второму – вот эти 11 исключений:

Слышать, видеть и обидеть,

Гнать, держать и ненавидеть,

И дышать, смотреть, вертеть,

И зависеть, и терпеть.

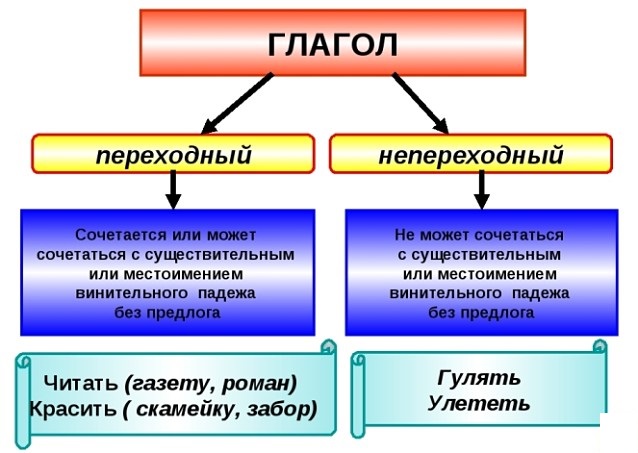

Переходность. Если у глагола есть зависимое слово в винительном падеже без предлога – он переходный. В остальных случаях непереходный. Примеры:

- Читать (что?) книгу – есть дополнение в винительном падеже без предлога, глагол переходный.

- Смотреть в окно – есть предлог, поэтому сразу непереходный.

- Сидеть на скамейке – здесь и предлог, и существительное в предложном падеже, поэтому о переходности вообще речи нет.

Про падежи

Вот статья про косвенные падежи существительных – загляните, она очень маленькая. Я там рассказываю, как их легко запомнить, чтобы не путать.

Возвратность. Если есть постфикс -ся – глагол будет возвратным. То есть он «возвращает» действие на того, кто его производит: кот умывается, девочка причесывается. Подробнее – в статье про возвратные глаголы.

Непостоянные признаки

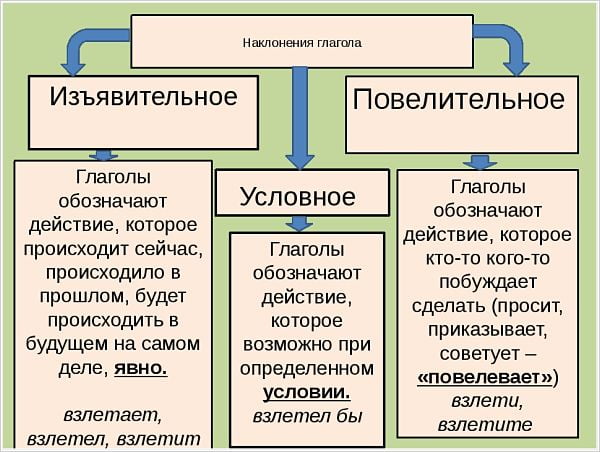

Наклонение. Одно из трех: изъявительное, сослагательное, повелительное. Изъявительное – обозначает действие, которое происходит «наяву», то есть реально: мальчик читает, дельфин прыгает, дюймовочка спит.

Два других обозначают «ирреальные» действия – то есть в реальности ничего не происходит.

Сослагательное – это глагол с частицей «бы»: «проработал бы, но…» – то есть в реальности никто так и не работал.

Повелительное – кто-то кому-то приказал, повелел что-то сделать. Но это не значит, что действие реально сделано: читай – не факт, что он прочитает, наливай – не факт, что нальет, пойте – не факт, что они будут петь.

Время. Оно есть только у глаголов в изъявительном наклонении. Потому что если действия как такового нет (в сослагательном и повелительном наклонении), то не может быть и времени. В изъявительном наклонении время может быть настоящим, прошедшим и будущим.

Про синтаксическое и морфологическое время

В школе этого нет, но на олимпиадах может быть. Морфологическое время – это время глагола, например прошедшее – читал, будущее – буду читать, настоящее – читаю.

Синтаксическое – это время, на которое указывает предложение в целом. Морфологическое время может быть прошедшим, а синтаксическое настоящим: «Вот вчера иду я, значит, по улице, смотрю по сторонам…» – морфологическое время настоящее (иду, смотрю), а синтаксическое – прошедшее, потому что «вчера». То есть я вчера шел и смотрел.

Число. Может быть множественным или единственным: я ем – единственное, они едят – множественное.

Лицо. Лиц три:

- Первое – Я, Мы.

- Второе – Ты, Вы.

- Третье – Он, Она, Оно, Они.

Чтобы определить лицо, надо подставить нужное местоимение: «Хорошо поете» – «Хорошо Вы поете» – второе лицо. «Сегодня весь день работаю, устал уже» – «Сегодня Я весь день работаю, Я устал уже» – первое.

Про безличные глаголы

Это когда лица нет и никакое местоимение подставить нельзя: тошнит, знобит, мутит. Это происходит как-то само собой, никто конкретно действия не производит. Или: вечереет, смеркается – то же самое. Или из Лермонтова: «И верится, и плачется» – он подчеркивает, что действия совершаются как-то сами по себе, без его на то воли.

Род. Мужской, женский или средний. Есть только у глаголов в прошедшем времени: он читал, она читала, оно читало. В настоящем и будущем временах род определить нельзя. Смотрите: он/она/оно читает, будет читать.

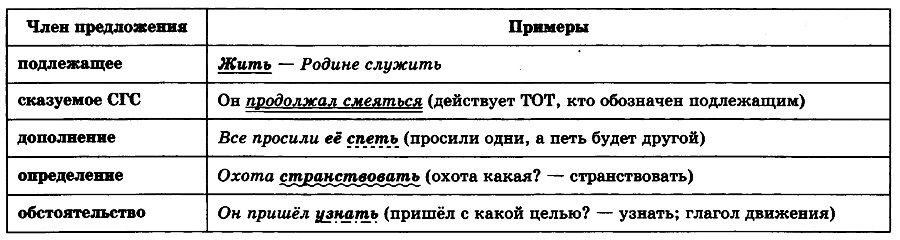

Чем глагол является в предложении

Может быть очень разными членами предложения:

-

: Жить – Родине служить. Жить – подлежащее, отвечает на вопрос «О чем говорится в предложении?» : самая частая синтаксическая роль: Я жду, Я устал ждать. Жду, устал ждать – сказуемые. : Он попросил меня (о чем?) принести воды. «Принести» здесь не будет сказуемым, потому что попросил он, а нести буду я – разные лица выполняют действия.

Это была общая статья про глагол. Я скоро выпишу много других текстов про глаголы и поставлю сюда ссылки.

Уже сейчас можете читать статьи про две формы глагола: причастие и деепричастие.

Как найти глагол в предложении

Глагол как часть речи. ГЛАГОЛ — самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или состояние как процесс и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

Начальная форма глагола — неопределённая форма (инфинитив).

Синтаксическая функция: в предложении глагол обычно является сказуемым. В неопределённой форме может выполнять роль подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства.

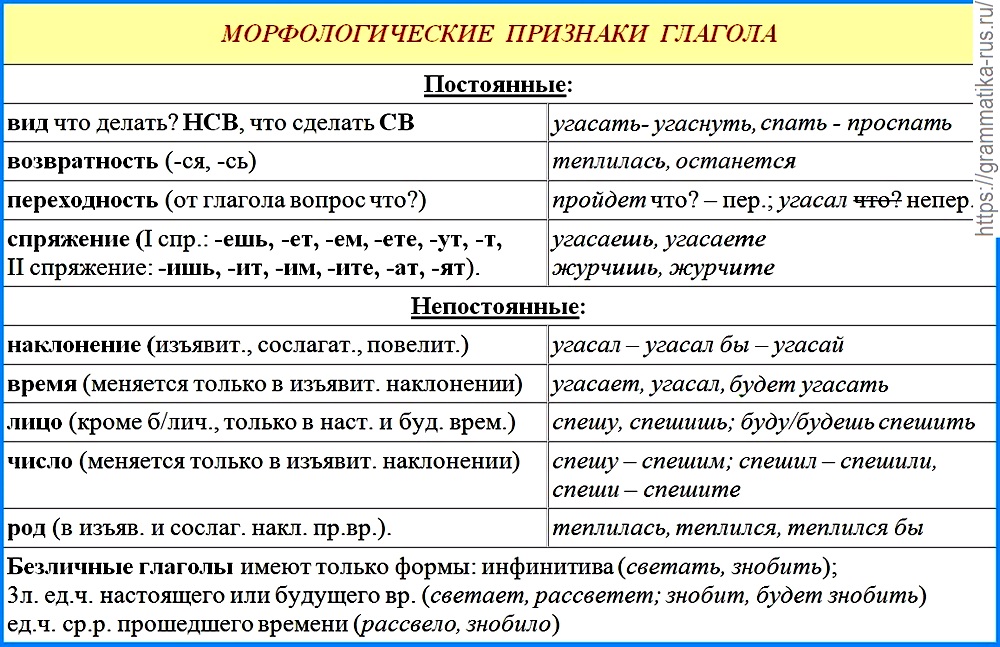

Морфологические признаки глагола

Постоянные признаки:

Непостоянные признаки:

- наклонение (изъявительное, повелительное, условное),

- число (единственное или множественное),

- в изъявительном наклонении: время (настоящее прошедшее, будущее),

- в повелительном наклонении: лицо (единственное или множественное) +

в изъявительном наклонении настоящего и будущего времени: лицо (единственное или множественное) - в условном наклонении: род (мужской или женский) +

в прошедшем времени в форме единственного числа: род (мужской или женский).

Таблица. Морфологические признаки глагола

ЗАПОМНИТЬ: не имеют формы 1-го лица единственного числа глаголы: дерзить, затмить, очутиться, ощутить, переубедить, победить, пылесосить, разубедить, убедить, чудить.

Эти глаголы употребляются в неопределённой форме в сочетании со вспомогательным глаголом, который и образует личную форму: смогу победить, постараешься убедить, может очутиться, надеемся затмить.

Неопределённая форма глагола (инфинитив)

Инфинитив — начальная (исходная) глагольная форма, которая отвечает на вопросы что делать? что сделать? Глаголы в форме инфинитива называют действие (состояние) безотносительно к какому-либо наклонению, времени или лицу (отсюда название — неопределённая форма). Вид, залог, переходность, спряжение — постоянные признаки инфинитива.

В отношении конечных букв инфинитива есть разные точки зрения. Одни лингвисты полагают, что -ть ( -ти ) (верить, нести) — окончание начальной формы глагола, а в глаголах на -чь (беречь ) — нулевое окончание.

Другие учёные считают, что -ть ( -ти ) — суффикс инфинитива (сеять, дуть); некоторые глаголы в начальной форме заканчиваются на -чь (запечь, помочь) и -сти (брести, плести).

По поводу конечных -ч разногласий нет: -ч входит в состав корня; при изменении слова и в однокоренных словах происходит чередование конечных согласных звуков (стеречь — стерёг[к] — стерегли — стережет). Сходятся мнения и в отношении основы инфинитива: -ть ( -ти ) не входит в её состав.

Роль неопределенной формы глагола

Конспект урока по русскому языку «Глагол как часть речи. Инфинитив».

Постоянные и непостоянные признаки глагола характеризуют его как самостоятельную часть речи. Выясним, какие характерные постоянные и непостоянные признаки имеет глагол в русском языке.

В системе лексико-грамматических классов, которые называются частями речи, глагол обладает постоянными и непостоянными признаками, которые кардинально отличают его от слов других самостоятельных частей речи. Прежде чем выяснить это, вспомним, что такое глагол в русском языке.

- (что делать?) гулять, смотреть, чувствовать, думать;

- (что сделать?) отправить, решить, прищуриться, осознать.

Это понятие об исследуемой части речи уточним, указав, что глагол выражает действие или состояние как процесс при помощи грамматических категорий вида, переходности, наклонения, времени и пр. Эти категории составляют специфику глагола как части речи.

Итак, глагол, как и любая самостоятельная часть речи русского языка, обладает постоянными и непостоянными признаками. Рассмотрим их более детально.

| Постоянные признаки глагола | Непостоянные признаки глагола |

|---|---|

|

Вид |

Наклонение |

|

Возвратность |

Время |

|

Переходность |

Число |

|

Спряжение |

Лицо |

|

Род |

Постоянные признаки глагола

Независимо от речевой ситуации постоянные признаки глагола не изменяются, принадлежат именно этой глагольной форме в любом контексте.

Перечислим постоянные признаки глагола:

- вид (совершенный или несовершенный);

- возвратность

- переходность

- спряжение.

Вид глагола

Вид — это постоянный глагольный признак, который выражает характер протекания действия во времени, его отношение к внутреннему пределу, завершённость или незавершённость действия.

В русском языке у глаголов различают два вида:

- несовершенный вид

- совершенный вид

Несовершенный вид глагола обозначает действие или состояние в их течении, без указания на предел, или незавершённое действие.

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы что делать? что делает? что делал?

Понаблюдаем:

- готовить

- рисует

- обогащаешь

- ненавидел

Совершенный вид глагола обозначает действие, ограниченное пределом в какой-либо момент его осуществления, а также результат, законченность действия или его фазы.

Глаголы совершенного вида отвечает на вопросы что сделать? что сделает? что сделал?

- воспитать

- узнает

- отправимся

- почувствуешь

Возвратность

Возвратность выражает состояние или обозначает действие говорящего относительно самого себя или нескольких лиц:

- я обуваюсь

- мне нравится

- вы помиритесь

- дети ссорятся

Возвратные глаголы с постфиксом -ся (-сь) выражают направленность действия или состояния субъекта на самого себя.

Возвратность — это постоянный признак глагола, который обозначает, что действие не переходит на другой объект, а возвращается к действующему лицу.

По характеру передачи действия возвратные глаголы выражают:

1. действие, направленное на самого себя (собственно возвратные глаголы):

- бриться

- умываться

- переодеваться

2. действие, направленное друг на друга (взаимно-возвратные глаголы):

- встречаться

- созвониться

- обниматься

3. общевозвратные глаголы обозначают внутреннее состояние субъекта:

- радоваться

- печалиться

- гневаться

4. косвенно-возвратные глаголы выражают действие, совершаемое в интересах деятеля:

- кошка царапается

- шиповник колется

- лошадь лягается

5. безличные возвратные глаголы:

- смеркается

- нездоровится

- не спится

Переходность

Грамматическая категория переходности является характерным постоянным признаком глагола. В русском языке слова этой части речи делятся на переходные и непереходные глаголы.

Переходность — это способность глагола обозначать, что действие переходит на объект (лицо, предмет, животное).

В русском языке переходными являются глаголы, которые управляют или способны управлять существительным (местоимением) в форме винительного или родительного падежа (при отрицании) без предлога:

- приготовить (что?) обед;

- узнать (кого?) его;

- задать (что?) вопрос;

- не услышать (чего?) звонка.

Глаголы, которые обозначают действия, не переходящие на другой объект, являются непереходными. Они управляют словами в других падежных формах:

- служить (чему?) Родине;

- выбежать (из чего?) из дома;

- стоять (на чём?) на причале.

Возвратные глаголы не могут быть переходными:

- заниматься (чем?) спортом;

- улыбается (кому?) мне;

- одеваться по-зимнему.

Спряжение

Одним из характерных признаков любого глагола является спряжение, которое выражается совокупностью определённых личных окончаний.

Спряжение — это изменение глагола по лицам и числам.

В зависимости от системы личных окончаний различают глаголы I и II спряжения. К первому спряжению отнесём глаголы, которые в неопределённой форме имеют конечные буквосочетания -ать, -еть, -оть, -уть, -ять:

- плавать

- плесневеть

- прополоть

- тонуть

- реять

К спряжению принадлежат два глагола-исключения на -ить и все производные слова:

- брить

- стелить

- выбрить

- застелить

В личных безударных окончаниях глаголов I спряжения пишется преимущественно буква «е». Убедимся в этом, изменив по лицам и числам глагол «плакать»:

- 1 лицо я пла́чу — мы пла́чем

- 2 лицо ты пла́чешь — вы пла́чете

- 3 лицо он пла́чет — они пла́чут

Ко II спряжению принадлежат все слова с конечным -ить (пилить, украсить) и глаголы-исключения:

- гнать, дышать, держать, слышать;

- видеть, смотреть, ненавидеть, обидеть, зависеть, вертеть, терпеть.

Разноспрягаемые глаголы «бежать», «хотеть», «чтить» имеют личные окончания как первого, так и второго спряжения.

Непостоянные признаки глагола

Непостоянные признаки глагола так называются, потому что они изменяются в зависимости от употребления глагола в определённом контексте. Перечислим непостоянные признаки глагола:

- наклонение

- время

- лицо

- число

- род

Наклонение

Категория наклонения выражает отношение действия, состояния к реальности.

Наклонение глагола — это словоизменительный признак, который обозначает реальное или возможное действие, а также просьбу выполнить действие.

В связи с этим у глаголов различают

- изъявительное наклонение (читаю, поёшь, уходят);

- повелительное наклонение (принеси, нарисуй, спойте);

- условное наклонение (решила бы, отправился бы).

Время

В формах изъявительного наклонения действие, обозначенное глаголом, происходит в момент речи, до момента речи или после него.

Время — это непостоянный признак глагола, который обозначает действие относительно к моменту речи о нём.

У глагола в изъявительном наклонении по соотношению действия с моментом речи можно указать три формы времени:

- настоящее (гуляю, звонишь, рассказывают);

- прошедшее (спрашивал, ответила, узнали);

- будущее (буду играть, погуляем).

Лицо

Лицо глагола обозначает, кто именно совершает действие или находится в определённом состоянии. Если действие совершает сам говорящий или вместе с другими участниками действия, глагол имеет форму 1 лица, которая соотносится с личными местоимениями «я» или «мы»:

- я пою — мы поём;

- я спрошу — мы спросим.

Если действие совершает собеседник говорящего, то глаголы имеют форму 2 лица, которая соотносится с местоимениями «ты» или «вы»:

- ты поёшь — вы поёте;

- ты спросишь — вы спросите.

Действие, которое совершают те, о ком идет речь, обозначает глагол в форме 3 лица. Он соотносится с местоимениями «он», «она», «оно», «они»:

- он поёт — они поют;

- она спросит — они спросят.

Непостоянный признак лица принадлежит глаголам, которые изменяются в формах настоящего и будущего времени в изъявительном наклонении.

Число

Категория числа обозначает количество действующих лиц или объектов. Этот непостоянный признак отметим у форм глаголов изъявительного, повелительного и условного наклонений:

- читаешь — читаете;

- просмотри — просмотрите;

- узнал бы — узнали бы.

Род

Непостоянный признак рода указывает, кто совершает действие относительно к полу деятеля. У глаголов определяют мужской, женский и средний род.

Важно!

Род определяется только в форме единственного числа глаголов прошедшего времени изъявительного наклонения или условного.

Категория рода выражается с помощью окончаний, совпадающих с флексиями существительных, с которыми согласуются формы глагола:

- мальчик рисовал

- птичка щебетала

- насекомое летало

- он успел бы

- девушка позвонила бы

- облако закрыло бы солнце.

Постоянные и непостоянные признаки необходимо указать при морфологическом разборе глагола. .

Тест

В русском языке каждая часть речи имеет свое значение, например:

существительное обозначает предмет, прилагательное — признак предмета, а глагол как самостоятельная часть речи обозначает действие или состояние. Глагол выражает их в формах времени, лица, наклонения.

Слова-глаголы отвечают на вопросы:

что сделать? (что сделает? что сделал? что сделал бы?) покрасить, известить, нарисовать;

что делать? (что делает? что будет делать? что делал? что делал бы?) рисовать, красить, помогать.

Кошка (что делает?) мырлычет громко.

Солнце (что сделало?) ушло за горизонт.

У глагола имеется категория рода и числа, которые есть и у других частей речи. А остальные грамматические категории (вид, время, наклонение, переходность/непереходность, спряжение и пр.) присущи только глаголу.

Чаще всего глагол является сказуемым в предложении, хотя может быть и подлежащим, дополнением, определением или обстоятельством.

Глагол — вторая по важности часть речи в любом языке. Если существительное обозначает предметы и явления, то глагол «вдыхает» в них жизнь — выражает действие. В предложении эта часть речи является главным членом — сказуемым. В русском языке имеется 4 постоянных и 5 изменяемых глагольных признаков.

Корректно выбрать глагол — значит учесть его вид, возвратность, переходность. Для правильного грамматического употребления нужно определить его спряжение, наклонение, время, лицо, род и число.

Читайте в статье

- Морфологические признаки

- Постоянные свойства

- Совершенный и несовершенный вид

- Переходность и непереходность

- Возвратность

- Спряжение

- Изменяемые свойства

- Наклонение

- Время

- Лицо

- Род

- Число

- Постоянные свойства

- Синтаксическая роль глагола

- Видео по теме

- Заключение

Морфологические признаки

Морфологические признаки — свойства, которые определяют правописание слова и отличают его от остальных частей речи. Постоянные признаки – своего рода врожденный генетический код глагола, они остаются неизменными в любом контексте. Непостоянные признаки позволяют изменить глагольную форму в зависимости от обстоятельств, в которых совершается действие.

Постоянные свойства

Визитной карточкой глагола служит его начальная/неопределенная форма – инфинитив. Неопределенная форма является самым общим выражением действия и отвечает на вопросы:

Что делать? /Что сделать?

Инфинитив содержит все постоянные признаки конкретного глагола:

- вид;

- переходность;

- возвратность;

- тип спряжения.

Первые три признака влияют на лексический выбор слова для точного выражения мысли – они представляют трудность, в основном, для иностранцев. А вот тип спряжения является грамматической ловушкой для многих носителей языка.

Совершенный и несовершенный вид

Данный признак делит все глаголы на две группы:

- НСВ — несовершенный вид; выражает действие в незаконченном процессе: что делать? – видеть;

- СВ — совершенный вид; выражает действие с конечным результатом: что сделать? – увидеть.

Глаголы меняют видовую принадлежность с помощью приставок и суффиксов.

| Что делать?

НСВ |

Что сделать?

СВ |

| слышать | услышать |

| ремонтировать | отремонтировать |

| прыгать | прыгнуть |

| списывать | списать |

Несовершенный вид выражает действие неопределенное по длительности и результату. Совершенный вид обозначает конечность и результативность действия. Сравните:

НСВ: Пили, веселились;

СВ: Подсчитали – прослезились.

Переходность и непереходность

Переходность – это грамматический признак тех глаголов, которые выражают прямое (без предлога) воздействие на какой-либо объект. Главный маркер переходности – возможность сказуемого управлять дополнением в Винительном падеже без предлога. Сравните:

- Видеть (кого? что?) человека, мечту – В. п., без предлога – гл. переходный.

- Верить (в кого? во что?) в человека, в мечту – В. п., с предлогом – гл. непереходный, т. к. без предлога управление В. п. у данного глагола невозможно (верить мечту – это не по-русски).

Для определения переходности следует приставить к глаголу существительное В. п. без предлога: если сочетание возможно – значит, он переходный.

При отрицании переходные глаголы могут управлять существительными в родительном падеже. Ср.: иметь (что?) смысл – не иметь (чего?) смысла.

Возвратность

Возвратность – это свойство глагола выражать действие, направленное на себя. Признаком возвратности служат глагольные суффиксы «-ся» / «-сь», которые и являются краткой формой слова «себя»:

- мыться – мыть себя;

- берегусь – берегу себя.

Впрочем, глаголы с частицей «-ся» / «-сь» имеют разное лексическое значение.

Все возвратные глаголы непереходные.

Спряжение

Спрягать глагол – это изменять его окончание для согласования с действующим лицом. Если на окончание падает ударение – проблем нет. А вот если личные окончания безударны – возникает вопрос, какой из вариантов выбрать.

Чтобы правильно выбрать окончание, надо поставить глагол в инфинитив и определить, к какому спряжению он изначально принадлежит.

| I спряжение | II спряжение |

| Окончание инфинитива | |

| -ать, -еть, -ять, -уть, -оть | -ить |

| Исключения | |

| Брить, стелить | Слышать, видеть и обидеть,

Гнать, держать и ненавидеть, И дышать, смотреть, вертеть, И зависеть, и терпеть |

Глаголы «хотеть», «бежать» — разноспрягаемые; глаголы «есть» и «дать» имеют собственный протокол спряжения.

Изменяемые свойства

У глагола есть 5 непостоянных морфологических признаков для обозначения действия в различных контекстах.

Наклонение

Категория наклонения передает реальность или условность действия, просьбу или приказ.

Вот, например, как изменяется слово «работать» в разных наклонениях.

- Изъявительное: работаю – работал – буду работать.

- Сослагательное (условное): работал бы.

- Повелительное: работай! работайте!

Время

В русском языке по времени изменяются только глаголы изъявительного наклонения. Несовершенный вид имеет три времени, а у совершенного вида нет настоящего времени.

| Время | СВ | НСВ |

| Прошедшее | Что сделал?

Полюбил |

Что делал?

Любил |

| Настоящее | ─ | Что делает?

Любит |

| Будущее | Что сделает?

Полюбит |

Что будет делать?

Будет любить |

Время глагола определяют по заданному к нему вопросу:

- Я пишу – что делаю (сейчас)? – Н. в.

- Он писал – что делал (вчера)? – Пр. в.

- Она придет – что сделает (завтра)? – Буд. в.

Лицо

Лицо глагола указывает на субъект, совершающий действие. Для грамматического согласования с лицом глагольная форма принимает личные окончания – спрягается. В прошедшем времени глаголы по лицам не изменяются.

Чтобы определить лицо глагола, надо подобрать к нему подходящее местоимение, и по этому местоимению установить лицо. Пример:

«Кто победит? – Посмотрим!»

- Победит (он) – 3-е л., ед. ч.

- Посмотрим (мы) – 1-е л., мн. ч.

Кроме того, в русском языке есть безличные глаголы. Они выражают состояние природы и человека, которые не зависят от чьих-то действий: свершилось, нездоровится, холодает и т. д.

Род

По родам изменяются только глаголы, имеющие форму прошедшего времени и только в единственном числе.

| Род | Изъявительное наклонение | Сослагательное наклонение |

| Мужской | Жил, | Жил бы |

| Женский | Жила | Жила бы |

| Средний | Жило | Жило бы |

Род глагола определяется по местоимению, которое с ним сочетается: пришла (она) – ж. р.

Число

Число – универсальный признак, свойственный всем глагольным формам, кроме инфинитива. Единственное число имеет глагол, обозначающий действие одного лица (я, ты, он, она, оно). Множественное число – если действие совершает несколько лиц (мы, вы, они). Пример:

«Весна пришла, грачи прилетели».

- Пришла (что? – она) – ед. ч.

- Прилетели (кто? – они) – мн. ч.

Синтаксическая роль глагола

Глаголы с изменяемыми морфологическими признаками в предложении играют роль сказуемого. Вместе с подлежащим сказуемое составляет основу предложения. Кроме того, инфинитивная форма может играть роль любого другого члена предложения, как главного, так и второстепенного. Все зависит от контекста и вопроса, на который отвечает глагольная конструкция.

Видео по теме

Как делать морфологический разбор глагола, показано в видео:

Заключение

Знание постоянных и изменяемых признаков глагола помогает правильно употребить его в речи, избежать ошибок в правописании и сделать полный морфологический разбор этой части речи.

В течение всего дня человек постоянно что-то делает: отдыхает (смотрит фильм), работает (например, врач лечит людей) или отдаёт предпочтение хобби (рисует картины). Даже когда кажется, что конкретного занятия нет, наше состояние можно описать: мы ленимся, просто сидим или куда-то идём. Всё, что нас окружает, тоже имеет какое-то дело: цветы растут, кресло стоит, а кот мурлычет.

Для обозначения этих многочисленных занятий используются специальные слова – глаголы, примеры которых выглядят так: говорить, играть, обедать и др. Они содержат в себе определённое действие или целый процесс. Подобные слова несложно отличить от других: они выделяются наличием движения и звучат более живо.

Оглавление

- 1 Глаголы – что это за слова

- 2 Начальная или неопределённая форма глагола

- 3 Время, лицо и число глаголов

- 4 Особенности изменения глаголов по лицам и числам. Понятие о спряжении

- 5 Мужской, женский и средний род глаголов

- 6 Синтаксическая роль глаголов

- 7 Совершенный и несовершенный вид глаголов

- 8 Переходность и возвратность глаголов

- 9 Наклонение глаголов

- 10 Постоянные и непостоянные признаки глаголов. Глагольные формы

- 11 План морфологического разбора

- 12 Тестовая проверка полученных знаний

Глаголы – что это за слова

Познакомимся с определением, встречающимся в учебниках.

Глагол – это самостоятельная часть речи, которая называет действие, совершаемое человеком или предметом.

Я наблюдала за тем, как бабушка печёт блинчики.Мама улыбнулась и поделилась со мной шоколадкой.

Важно знать, на какие вопросы отвечают глаголы. К ним относятся: «что делать?», «что сделать?» и их различные версии («что делал?», «что сделаешь?» и т.д.).

Начальная или неопределённая форма глагола

Каждый глагол имеет начальную (неопределённую) форму, называемую инфинитивом. Она выступает в роли некоей базы, с которой происходят разные изменения из-за появления каких-либо грамматических признаков. Отличительные черты инфинитива:

- отсутствие указаний на число, лицо, время и другие возможные характеристики;

- оканчиваются на сочетания -ть (-ться), -чь (-чься), -ти;

- вопросы глаголов в начальной форме – «что делать?», «что сделать?»;

Такие глагольные формы тоже используются в высказываниях:

Мы решили дождаться вечера и встретить друзей.

Мне не нравится заниматься спортом, но я люблю бегать по утрам.

Время, лицо и число глаголов

Начнём знакомство с морфологическими признаками изучаемой части речи.

Время – помогает узнать, когда действие было совершено (и было ли совершено вообще).

Оно бывает:

- Настоящим (что-то происходит прямо сейчас, в текущий момент).

Он читает книгу. - Прошедшим (что-то уже произошло раньше, в прошлом):

Он читал книгу. - Будущим (действие ещё не началось, а только планируется):

Он прочитает книгу.Также есть сложная форма будущего времени (с использованием слова «быть»):Он будет читать книгу.

Лицо – даёт ответ на вопрос, кто выполняет действие:

- 1 лицо – указывает на говорящего: я, мы.

Я пошёл в школу. - 2 лицо – указывает на собеседника: ты, вы.

Вы посмеялись над шуткой. - 3 лицо – указывает на кого-то стороннего, упомянутого в беседе: он, она, оно, они.

Она учит французский язык.

Лицам глаголов в более обширном понимании с таблицами и развёрнутыми примерами мы уделили внимание в отдельной статье.

Число – благодаря ему определяется, сколько людей, живых существ или предметов чем-то заняты:

- Единственное.

Птица взлетела в небо. - Множественное.

Птицы взлетели в небо.

Особенности изменения глаголов по лицам и числам. Понятие о спряжении

Глаголы изменяются по числам и лицам и имеют особые глагольные формы в каждой позиции. Представим их в удобной таблице, а в качестве примера будем использовать слова «знать» и «любить»:

| Единственное число | Множественное число | |

| 1 лицо | Я знаю / люблю | Мы знаем / любим |

| 2 лицо | Ты знаешь / любишь | Вы знаете / любите |

| 3 лицо | Он знает / любит | Они знают / любят |

Внимательно посмотрим на получившиеся формы. Видим, что окончания двух глаголов в целом похожи, но имеют важное отличие – употребляемую гласную букву: слову «знать» свойственна «е», а «любить» – «и». Она зависит от того, к какому спряжению относится действие: к первому или второму. Его можно определить двумя способами:

- По ударным личным окончаниям:

- I спряжение – [ешь] / [ёшь]; [ет] / [ёт]; [ем] / [ём]; [ете] / [ёте]; [ут] / [ют];

- II спряжение – [ишь]; [ит]; [им]; [ите]; [ат] / [ят].

- По сочетанию букв, на которое глагол заканчивается в инфинитиве:

- I спряжение: -ать, -еть, -оть, -уть (знать, вернуть и др.) +

брить, стелить, зиждиться. - II спряжение: -ить (любить, строить и др.) +

гнать, дышать, держать, зависеть, видеть, слышать, обидеть, терпеть, вертеть, ненавидеть, смотреть.

- I спряжение: -ать, -еть, -оть, -уть (знать, вернуть и др.) +

Мужской, женский и средний род глаголов

Род определяется только у 3-го лица единственного числа в прошедшем времени.

Ученик (он) закончил писать сочинение. (мужской)

Ученица (она) выполнила домашнюю работу. (женский)

Солнце (оно) скрылось за чёрными тучами. (средний)

Синтаксическая роль глаголов

Рассматриваемая часть речи выступает в качестве различных членов предложения. Наиболее популярная синтаксическая роль глагола – сказуемое: Ира купила чудесное платье.

В пятых — восьмых классах вы узнаете больше о глаголе, в том числе и то, что они бывают:

Подлежащими. Часами сидеть в социальных сетях – тратить время напрасно.

Дополнениями. Папа попросил меня принести удочку (попросил (о чём?) принести удочку).

Определениями. Все знали, что у Маши есть большая мечта – стать ветеринаром (мечта (какая?) стать ветеринаром).

Обстоятельствами. Игорь поехал в столицу искать работу (поехал (зачем?) искать работу).

Чтобы узнать, как подчёркивается глагол в высказывании, необходимо понять, какую функцию он выполняет. Для этого нужно задать вопрос от других членов предложения.

Совершенный и несовершенный вид глаголов

Вид – ещё одна интересная характеристика глагола, указывающая на законченность (незаконченность) действия:

- Совершенный вид (во вспомогательном вопросе должна быть приставка «с-») – занятие завершилось (завершится) и будет иметь какой-либо результат.

Я (что сделал?) зашёл в гости к дедушке. - Несовершенный вид (морфемы «с-» в вопросе нет) – действие не содержит законченности и намёка на результат.

Я (что делаю?) иду в гости к дедушке.

Переходность и возвратность глаголов

Переходность – способность глагола образовывать такое словосочетание, чтобы имя существительное стояло в винительном падеже без употребления предлога. Подробнее по ссылке.

Исходя из этого различают:

- Переходные – значит, что указанное выше условие выполняется.

Я заметил собаку, спрятавшуюся в цветах. - Непереходные – существительным требуется предлог в винительном падеже.

Я смотрел на дерево у нашего окна.

Возвратность – грамматический признак, подсказывающий, в отношении кого выполняется действие. Более широко возвратность рассмотрена в отдельной статье.

- Возвратный глагол обозначает, что действие производилось в отношении самого рассказчика (подлежащего в предложении), то есть «возвратилось» к нему. Признак таких слов – постфикс «-ся» («-сь»).

Я причёсываюсь каждое утро. - Невозвратный говорит о том, что что-то было совершено по отношению к стороннему лицу или объекту, а не к самому себе. Постфикс «-ся» («-сь») отсутствует.

Мама причёсывает дочку каждое утро.

Наклонение глаголов

Наклонение показывает реальность действия, возможность его выполнения:

- Изъявительное: что-то совершится, совершается или уже совершилось без дополнительных условий.

Я куплю красную машину. - Условное (сослагательное): описывает что-то желаемое или возможное, но не сделанное. Обычно предполагает наличие определённых условий или причин. Образуется с помощью формы прошедшего времени и частицы «бы».

Я купил бы красную машину, если бы жене нравился этот цвет. - Повелительное: выражает мягкую просьбу, настойчивое требование, обязательный приказ или призыв, «повелевает» кому-то что-то сделать. Отличительная черта – эти глаголы отвечают на вопросы «что сделай?», «что делай?» и похожие.

Немедленно купи красную машину!

Эту тему мы также рассмотрели развёрнуто в статье «Формы наклонения глаголов«.

Постоянные и непостоянные признаки глаголов. Глагольные формы

Мы познакомились со всеми характеристиками этой части речи и изучили примеры глаголов в различных глагольных формах. Подведём итоги вышесказанного:

- к постоянным (неизменяемым) морфологическим признакам относятся вид, спряжение, переходность и возвратность;

- к непостоянным – наклонение, время, число, род и лицо.

Также напомним, что есть следующие глагольные формы:

- неопределённая (инфинитив) – имеет только постоянные признаки;

- определённая форма глагола (такое название не всегда употребляется) – обладает непостоянными характеристиками и даёт информацию о том, кто (что) совершает действие;

Здесь же укажем, что выделяют и безличную форму – к такому слову нельзя подставить конкретное лицо:

На улице холодало (не получается употребить местоимение).

Хочется заказать пиццу (хочется (кому?) – ему, мне, им и т.д., то есть подходит любое лицо).

План морфологического разбора

Изучим структуру морфологического разбора – она основывается на всей информации, которая есть в данной статье.

- Указываем часть речи и инфинитив.

- Сначала прописываем (проговариваем) постоянные признаки, затем непостоянные.

- Синтаксическая роль. При письменном разборе можно показать, как обозначается глагол (двумя чертами, пунктиром, волнистой линией и т.д.) в зависимости от его функции.

Разберём глагол из предложения:

«Рыжий пёс приветливо махнул хвостом».

- Махнул – глагол. Неопределённая форма – махнуть.

- Постоянные: совершенный вид, I спряжение, непереходный, невозвратный. Непостоянные: изъявительное наклонение, прошедшее время, 3 лицо, единственное число, мужской род.

- Махнул – сказуемое.

Тестовая проверка полученных знаний

Теперь Вы понимаете, что такое глагол, – русский язык не был бы подвижным и экспрессивным без огромного количества существующих действий. Глагольные формы являются не только очень любопытными, но и довольно сложными – в первую очередь, из-за большого количества орфографических правил.